Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Herder

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

In der »Nacht der langen Messer« vom 30. Juni auf den 1. Juli 1934 wurden auf Befehl Adolf Hitlers rund 100 Menschen ermordet: Konkurrenten und Widersacher des Nazi-Regimes, unliebsame Zeugen des holprigen Aufstiegs Hitlers, Personen, die man schon lange loswerden wollte: Der sogenannte »Röhm-Putsch« ist die erste staatliche Mordaktion des »III. Reichs«. Bereits im Herbst 1934 erscheint die Schrift »Hitler rast« eines gewissen Klaus Bredow. Ungeheuer informiert und klarsichtig beschreibt er den Aufstieg Hitlers und der Nazis in engstem Schulterschluss mit Ernst Röhm und der SA, erste Entfremdungen und schließlich den Ablauf der Mordaktionen. »Bredow« ist das Pseudonym für Konrad Heiden, einen der bedeutendsten und erfolgreichsten Publizisten der 20er und 30er Jahre. Ein faszinierender Zeitzeugenbericht, der 90 Jahre verschollen war!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 214

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Klaus Bredow

Hitler rast

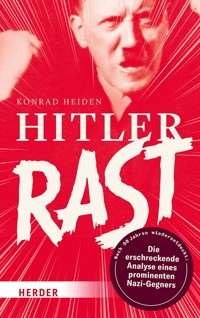

Klaus Bredow (d. i. Konrad Heiden, 1901, München – 1966, New York) auf einem undatierten Foto aus seinem Nachlass. (K. Heiden 5a, Zentralbibliothek Zürich, Handschriftenabteilung)

Klaus Bredow

(d.i. Konrad Heiden)

Hitler rast

Die Bluttragödie des 30. Juni 1934. Ablauf, Vorgeschichte und Hintergründe

Mit einem Nachwort und Kommentar von Sven Felix Kellerhoff

© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2024

Alle Rechte vorbehalten

www.herder.de

Umschlaggestaltung: Finken & Bumiller, Stuttgart

Umschlagmotiv: Adolf Hitler, Einübung von Rednerposen im Atelier

Heinrich Hoffmanns, München 1926,© bpk / Heinrich Hoffmann

E-Book-Konvertierung: Daniel Förster

ISBN Print: 978-3-451-03479-4

ISBN E-Book (EPUB): 978-3-451-83385-4

ISBN E-Book (PDF): 978-3-451-83386-1

Inhalt

Vorwort

I.

Die »Eiserne Faust«

Wie Hitler den »Völkischen Beobachter« kaufte

Drei Monate Gefängnis

Französisches Geld

Die Flucht an der Feldherrnhalle

Ermordeter Geldgeber

Die Ferne

Fricks Anfänge

Gürtner und Hitler

II.

Erste Machtproben

Röhm macht Hitler zum »Führer«

Erste Entfremdung 1925

Aussöhnung

Stabschef der SA

Röhms Privatleben

Der Verbrecher Heines

Mißbrauchte SA

Hitler deckt alles

III.

Röhm und Schleicher

Verratene Geheimnisse

Gregor Strasser und der Führer

Goebbels und die Fürsten

Otto Strassers Austritt

Gregor Strassers Sturz

IV.

Dunkle Geschichten

Die abgeblasene »Revolution«

Die »Herren im Hause«

Eine Bewegung ohne Ziel

Verlorene Arbeitsschlacht

Stimmungskrise

Papens Marburger Rede

Röhms mißglückte Karriere

Göring gegen Röhm

Himmler rückt auf

V.

Der Stahlhelm

Röhms Kampf mit Blomberg

Kastrierung der SA

Röhm nimmt den Zylinder

Zweite Revolution?

Heydrichs Nachrichten

Das Attentat von Schorfheide

Der Flug nach München

Mit Panzerwagen nach Wiessee

Göring schlägt zu

Schwere Widersprüche

Schleichers angebliches Komplott

Die »auswärtige Macht«

Der wahre Grund

Göring verfolgt Papen

Edgar Jungs Tod

Warum starb Klausener?

Hitlers Ohnmacht – Görings Triumph

Gregor Strassers seltsamer Tod

Das Rätsel Hindenburg

VI.

Ausblick

Anhang

Schleichers Tod

Der angebliche Hergang

Noch eine offizielle Schilderung

Görings Bericht

Kein Komplott Schleicher-Röhm

Ein Gegenbericht

Das Ende

Zustimmung der Reichswehr

Hindenburgs Dank

Hitlers zwölf Punkte

Liste der Toten

Liste der Geschonten

Mord an Unschuldigen

Aus Papens Marburger Rede

Nachwort

Von Sven Felix Kellerhoff

Kommentar

Quellen

Literatur

Vorwort

In vielen deutschen Papiergeschäften sieht man eine Fotografie: Adolf Hitler beugt sich zu einem kleinen Mädchen nieder, das ihm einen Blumenstrauß überreicht. Der Reichskanzler lächelt, denn mit einem so unschuldigen kleinen Wesen muß man ja lächeln. Aber dieses Lächeln sieht merkwürdig aus: die Kinnladen sperren sich nußknackerartig auseinander, das Gesicht hat etwas Verzerrtes, Ausdruckloses. Man fürchtet, im nächsten Augenblick werde er das kleine Mädchen beißen.

Das ist nun der gütige, lächelnde Adolf Hitler, der Kinderfreund, mit einem kleinen Mädchen auf einer grünen Wiese.

So wird er dem deutschen Volke gezeigt: der gütige Führer, der Freund des Volkes, der einfache, bescheidene Mensch. Selten sind die Augenblicke, in denen er sich ganz so zeigt, wie er wirklich ist. Jetzt ist das einmal ausnahmsweise geschehen. Die Welt hat einen Tag erlebt, an dem Adolf Hitler ganz aus sich heraustrat. Das war der Blutsamstag vom 30. Juni. Der Tag wird in Deutschland nicht so bald vergessen werden.

Es ist schon viele Jahre her. Adolf Hitler vergoß damals noch kein Blut, er sprach nur viel davon. Er wetterte und drohte, wie er, wenn er erst die Macht habe, seine Gegner köpfen und erschießen werde.

»Jawohl«, rief er in einer Versammlung, »man fragt uns: werdet ihr’s denn wirklich übers Herz bringen, eure Gegner hinzumachen? Seid überzeugt: wir werden’s übers Herz bringen!«

Jetzt hat er’s übers Herz gebracht. Nicht nur seine Gegner ließ er beiseiteschaffen, in den Konzentrationslagern zu Tode prügeln, in den Zellen erhängen und auf der Flucht erschießen. Seine eigenen Freunde, seine ältesten Kameraden hat er jetzt an die Wand stellen lassen; die Männer, mit denen er zusammen von unten aufgestiegen ist, die ihm seine Partei erst gebaut haben, denen er seine Maria verdankt.

Nun sind sie tot. Niemand ist mehr unter den Lebenden, der mit Recht sagen könnte, daß Adolf Hitler keineswegs der einzige Schöpfer der nationalsozialistischen Bewegung gewesen ist. Niemand macht ihm das mehr streitig. Die es noch wagen durften, starben an einer einsamen Mauer oder in einer Zelle mit ein paar Kugeln in Brust und Kopf. Die übrig blieben, sind wenig bekannte Mannen bestenfalls aus der zweiten Reihe. Sie ducken sich und schweigen.

I.

Die »Eiserne Faust«

Es war eine sonderbare Zeit, das Jahr 1919. Seit einem Jahr war Deutschland eine Republik, aber man merkte nicht viel davon. In Berlin saß ein Reichspräsident, und der Reichstag hatte auf dem Papier alle Macht im Lande. In Wirklichkeit aber herrschten die Offiziere. Nicht einmal die Generäle, sondern die Oberstleutnants und Majore. Die alten Herren konnten sich in die sonderbare Zeit doch nicht so recht finden, aber ihre Gehilfen aus den mittleren Chargen begriffen jetzt erst richtig, warum sie nicht ein Jahr zuvor auf den Stufen des Thrones, den Degen in der Faust, für ihre respektiven Landesväter heldenmütig in den Tod gegangen waren. Ein schöneres Leben als in der Republik konnten sie sich gar nicht wünschen.

Überall im Lande saßen sie, die Majore und Oberstleutnants, und hatten ihre Büros. Man nannte das passenderweise Stäbe, denn das klingt militärischer. Von dort aus regierten sie irgendein Freikorps, ein eisernes Bataillon oder eine Einwohnerwehr und mit ihnen regierten sie das Land und ließen sich von den Ministern den Buckel lang rutschen. In Bayern war das nicht anders als in Mecklenburg oder Pommern, eher noch schlimmer. Dort hielt die ganzen militärischen Fäden ein noch junger Mann in der Hand, der noch nicht einmal Major war, sondern erst Hauptmann. Er hieß Ernst Röhm.

Dieser Röhm hatte nur einen Gedanken, er wollte in Bayern eine illegale Armee aufstellen, die stark genug wäre, um die Republik zu stürzen. Obgleich er selbst rein militärisch dachte, obgleich er von anderen Dingen als dem Kommiß kaum etwas verstand und zumal Politik ihm ein Gräuel war, sah er doch ein, daß er für seine schwarze Armee irgendeinen politischen Vorspann brauchte. Lange fand er nicht das Richtige, bis ein Zufall ihm das Gewünschte in den Weg führte.

Röhm hatte mit mehreren Offizieren und sonstigen Gesinnungsgenossen einen geselligen Kreis gebildet, in dem allerhand dunkle Sachen ausgeheckt und bedenkliche Unternehmungen vorbereitet wurden, von denen nachher noch die Rede sein wird. Er führte den schönen Namen: die »Eiserne Faust«. Man kam in der Wohnung eines Kameraden namens Römer zusammen. In diesen Kreis brachte eines Tages jemand einen dreißigjährigen Gefreiten mit, der trotz geringen Ranges als etwas Gehobenes gelten konnte, denn er war bei dem Freikorps des Generals Epp auf der Pressestelle beschäftigt. Diese sogenannten Pressestellen waren halb Spionage-, halb Reklameabteilungen, die für die Popularität des Freikorps zu sorgen hatten. Das Spionieren und das Reklamemachen waren also das Geschäft des jungen Gefreiten, der da zum ersten Mal mit dem Hauptmann Röhm bekannt wurde. Er hieß Adolf Hitler.

Wie Hitler den »Völkischen Beobachter« kaufte

Von da ab machten beide ihren Weg gemeinsam. Sie traten ziemlich gleichzeitig in eine winzige Partei ein, die sich damals noch »Deutsche Arbeiterpartei« nannte und unter der Führung eines gewissen Drexler stand. Hitler bekam in dieser Partei die Abteilung »Propaganda« zugewiesen, veranstaltete große Versammlungen, wurde ein beliebter Redner und schwang sich allmählich zum Führer der Partei auf.

Dazu brauchte er aber Geld. Dieses besorgte ihm nun sein Freund Röhm, der sich auch in der Partei mehr im Hintergrund hielt, dafür aber eine andere wichtige Aufgabe leistete: er führte ihr Mitglieder zu, und zwar nicht beliebige, sondern Reichswehroffiziere und Soldaten. Auf diese Weise bekam die Deutsche Arbeiterpartei, die sich bald Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei nannte, die richtigen Leute für den Zweck, den Röhm mit ihr vorhatte. Ihm lag nicht so viel an einem Verein, in dem schöne Reden gehalten wurden, sondern er wollte ein neues Freikorps haben, das für seine primitiven politischen Absichten brauchbarer sein sollte, als es die andern Korps bisher waren.

Hierfür schien ihm Hitler gerade der richtige Mann. Da eine richtige Partei aber auch eine Zeitung braucht, so sorgte Röhm dafür, daß Hitler eine bekam. Ein kleines antisemitisches Winkelblättchen stand 1921 zum Verkauf. Röhm besorgte mit Hilfe seines Chefs, des Generals v. Epp, bei der bayerischen Industrie 60 000 Mark und das Blatt wurde für die nationalsozialistische Partei gekauft. Das Blättchen hieß »Völkischer Beobachter«.

Drei Monate Gefängnis

Röhm und Hitler haben dann in guten und bösen Tagen viele Jahre lang zäh zusammengehalten. Röhm war bis 1923 immer der einflußreichste Berater des kommandierenden Generals der bayerischen Reichswehr und namentlich auch des bayerischen Infanterieführers, des Generals von Epp. Die nationalsozialistische Partei war damals nichts anderes als eine Filiale der bayerischen Reichswehr. Röhm sorgte dafür, daß sie Mitglieder aus den Offizieren und Soldaten bekam, daß sie eine SA bekam, daß sie Geld bekam und daß sie den Schub vor Polizei und Staatsanwalt bekam, den sie äußerst nötig hatte.

Denn diese Nazis gingen auf die Straße, überfielen in Haufen einzelne Gegner oder auch ganz harmlose Menschen und verprügelten sie. Hitler selbst drang einmal ohne allen Grund mit einem seiner Haufen in eine politische Versammlung ein und prügelte den Redner vom Podium herunter; dafür bekam er drei Monate Gefängnis.

Französisches Geld

Es kamen auch noch dunklere und verdächtigere Sachen vor. Im Jahre 1922 wurden in einem großen Hochverratsprozeß mehrere Münchner Politiker zu Zuchthaus verurteilt, weil sie mit Hilfe Frankreichs Bayern vom Deutschen Reiche hatten losreißen wollen; dabei waren sie mit Geld von dem französischen Obersten Richert unterstützt worden. Dieser Oberst Richert hatte damals seinen Sitz in Saarbrücken und reiste häufig nach Bayern, um dort die separatistischen Bestrebungen zu schüren.

Einer der angeklagten Separatisten war der Redakteur Machhaus vom »Völkischen Beobachter«. Er hat sich an seinem Hosenträger in seiner Zelle erhängt – angeblich selbst erhängt. Bis heute wollen die Gerüchte nicht verstummen, daß seine ehemaligen Kameraden ihm diesen Henkersdienst besorgt haben, weil sie seinen Verrat fürchteten; man begreift ja auch sonst nicht, warum dem Machhaus sein Hosenträger gelassen worden sein soll, während sonst den Gefangenen alle derartigen Sachen abgenommen werden.

Fest steht: einer der engsten Mitarbeiter Hitlers hat 1922 mit französischem Gelde in Bayern Separatismus betrieben und ist dann auf rätselhafte Weise ums Leben gekommen.

Im Oktober 1923 besuchte der englische Unterhausabgeordnete Morel das in vollem politischen Aufruhr befindliche, von Hitler terrorisierte München. Diktator Bayerns war damals der Generalstaatskommissar Dr. Gustav von Kahr. Da der bayerische Diktator kein Englisch verstand, war als Dolmetscher der Kapitänleutnant a. D. Richard Wenig zugegen. Über die Unterredung zwischen Morel und Kahr hat Wenig im Februar in einem politischen Beleidigungsprozeß als Zeuge unter Eid eine sehr interessante Angabe gemacht. Er berichtete:

»Morel sagte wörtlich: Ich möchte Ihnen mitteilen, daß meine in hohen Stellungen befindlichen Pariser Freunde, darunter ein Mitglied des französischen Kabinetts, mir aufs bestimmteste erklärt haben, daß ein großer Teil des Geldes, das Hitler erhält, aus französischer Quelle stammt. Das Geld geht durch acht bis neun Stellen über das besetzte Gebiet.«

Nun, auch das Geld des Obersten Richert ging über das besetzte Gebiet, und einer seiner Empfänger war Hitlers Redakteur Hugo Machhaus. Morel ist inzwischen gestorben. Hugo Machhaus, der vielleicht etwas hätte erzählen können, wurde an seinem Hosenträger erhängt aufgefunden.

Aber Röhm lebte, und Gustav von Kahr lebte. Kahr wußte bestimmt etwas und wir sagten schon, daß auch Röhm von diesen Dingen schwerlich etwas verborgen geblieben ist. Die Zusammenhänge zwischen dem Obersten Richert, dem Redakteur Machhaus und den anderen bayerischen Separatisten hat er sehr genau gekannt, denn die Gelder sind, wie im Prozeß nachgewiesen wurde, auch an einen Wehrverband gegangen, der gleichfalls von Röhm kontrolliert wurde.

Jetzt sind diese beiden Mitwisser tot. Und mit Röhm starben alle Vertrauten seines Kreises, die möglicherweise ebensoviel wissen konnten wie er. Darum starb nicht nur Heines, den Röhm nach seinem eigenen Geständnis geliebt hat und der noch aus eigenem von den Anfangszeiten der Bewegung her, aus der Periode des Freikorps Roßbach, vieles wußte; darum wurde sogar ein Mann wie Ernst noch vom Schiffssteg heruntergeholt, damit er sein gefährliches Wissen nicht ins Ausland bringe.

Die Frage »Hat Adolf Hitler französisches Geld genommen?« werden sie nicht mehr beantworten.

Die Flucht an der Feldherrnhalle

Gerüchtweise sind außer Kahr anfangs auch der General a. D. von Lossow und der ehemalige Polizeioberst Seisser als tot gemeldet worden. Kahr, Lossow und Seisser bildeten im Jahre 1923 das Triumvirat, das den Hitlerputsch niederschlug. Hitler hatte die drei Männer mitten in einer politischen Versammlung zusammen mit dem heutigen Minister Heß überfallen, während Röhm und Göring an der Spitze der SA die Stadt besetzten. Er hatte sie mit vorgehaltener Pistole gezwungen, zusammen mit ihm eine ziemlich alberne Proklamation zu erlassen, in der die Reichsregierung und der damalige Reichspräsident Ebert für abgesetzt erklärt wurden. Aber sobald sie wieder frei waren, hatten die drei ein paar Handvoll Truppen zusammengezogen und mit diesen wenigen Mann am nächsten Tage das ganze, nach Tausenden zählende Rebellenheer zusammengeschossen. Vor einem Häuflein Polizisten nahm die ganze SA Reißaus. Und Hitler war dabei der erste, worüber wir Zeugenaussagen vor dem Untersuchungsrichter besitzen.

»Sobald das Feuer schwieg, stand Hitler als erster auf und lief nach rückwärts« – so hat z. B. der nationalsozialistische Arzt Dr. Schulz, der Hitler dann im Auto wegbrachte, vor dem Untersuchungsrichter ausgesagt. Es kam dann später zu dem großen Hochverratsprozeß. In diesem gab es eine für Hitler überaus peinliche Szene. Das war, als der General von Lossow und der Oberst Seisser unter atemlosem Schweigen des Gerichtssaales dem großen Führer unter Eid nachwiesen, daß er ihnen gegenüber sein Ehrenwort gebrochen hatte.

Ermordeter Geldgeber

Hat Hitler sich jetzt an diesen Männern rächen wollen?

Seiner Natur würde das nicht recht entsprechen. Er, der ewig streberhaft auf den Effekt blickt, würde sich eine bloße Kühlung des Rachedurstes ohne erkennbaren Nutzen nie gestatten. Dazu ist er im Grunde viel zu feige; er hat zuviel Angst vor den Folgen und darum nicht den Mut, seinen Gelüsten nachzugeben, wenn sie gefährliche Folgen haben könnten. Nein, wenn er mordet, muß er einen richtigen Nutzen davon haben.

Und den hat er. Röhm und Kahr waren jedenfalls Männer, die etwas über seine Zusammenhänge mit den bayerischen Fememorden (von denen noch näher die Rede sein wird) und über seine Geldquellen wußten. Das gleiche gilt, um von verschiedenen Beispielen nur eines zu nennen, auch von dem jetzt ermordeten ehemaligen völkischen Abgeordneten Dr. Glaser. Dieser Dr. Glaser war 1923 Syndikus der München-Augsburger Maschinenfabrik; er war der Mann, durch dessen Hände das Geld der bayerischen Schwerindustrie an Hitler floß.

Wahrlich, es paßt zum Bilde dieses Diktators: daß er zum Dank seinen eigenen Geldgeber ermorden ließ. Bekommen Krupp und Thyssen nicht eine Gänsehaut?

Die Ferne

Viele Menschen kamen damals in Bayern auf dunkle Weise ums Leben. Die Fememorde, die vor allem in den Jahren 1920/23 vorfielen, wiesen mit ihren Spuren immer wieder in den Kreis, der sich damals bayerische Reichswehr nannte. Vier Mordfälle treten vor allem hervor: die Ermordung des Kellners Hartung, des Dienstmädchens Sandmeier, des Studenten Bauer und des unabhängigen sozialdemokratischen Abgeordneten Gareis. Dieser wurde nachts an einer dunklen Hausecke abgeknallt, einen Tag bevor er im bayerischen Landtag die Zusammenhänge zwischen den Freikorps und der Reichswehr enthüllen wollte. Den Täter fand man nie, obwohl er wahrscheinlich zeitweise in Haft war und vielleicht sogar vor dem Richter gestanden hat. Niemand erkannte ihn – oder besser: wollte ihn erkennen. Die Mörder liefen in München herum – aber die Polizei fand sie nicht. Der Staatsanwalt fand sie nicht. Der Richter fand sie nicht. Der für alle diese unentdeckten Verbrechen im bayerischen Justizministerium zuständige Oberregierungsrat fand sie auch nicht. Dieser Oberregierungsrat war der heutige Reichsjustizminister Gürtner.

Wie aber in der Wildnis die Spuren zerrissenen Wildes zu den Raubtierhalden führen, so führten damals in Bayern alle Spuren der Fememorde, an denen es an sich nicht fehlte, zu einem Manne – zu dem Reichswehrhauptmann Ernst Röhm. Es wurden von Zeit zu Zeit immer wieder bestimmte Personen als Täter bezichtigt, gelegentlich auch verhaftet, einmal fand sogar ein Prozeß statt – aber das soll man der bayerischen Nachkriegsjustiz nicht nachsagen, daß sie die Fememörder auch noch ins Gefängnis gebracht hätte. Sie wurden freigesprochen, obwohl jedermann überzeugt war, daß die Angeklagten entweder die Mörder waren oder ihnen doch geholfen hatten. Und immer waren es Freunde Röhms. Der hervorragendste von ihnen war ein Leutnant Neunzert, der inzwischen aus dem politischen Leben verschwunden ist und der mit Röhm auf dem Duzfuße stand.

Zweifellos gehörten nun alle die Fememörder zu dem Komplex Reichswehr – NSDAP. Neunzert, Bally, Schweikhart, Zwengauer, Ruge – sie alle sind durch die SA hindurchgegangen. Man kann sagen, daß sie von Hitler nicht nur geschützt, sondern zum mindesten moralisch zu ihren Taten angestiftet wurden. Das läßt sich belegen. Nach der Ermordung des Ministers Rathenau wurde der damalige nominelle Führer der SA, ein gewisser Johann Ulrich Klintzsch, wegen Beihilfe zu der scheußlichen Tat verhaftet. Darauf hielt Hitler eine Rede auf Klintzsch, er, Hitler, sei gerade nach dieser Beschuldigung besonders stolz darauf, den Mordhelfer in seinen Reihen zu haben.

Ganz dunkel aber ist die Rolle des heutigen Reichsministers Rudolf Heß. Er hat während des Hitlerputsches am 9. November 1923 eine Anzahl bayerischer Minister als Geiseln verhaftet und persönlich im Auto entführt – das Ganze sah stark nach dem Beginn eines hübschen kleinen Gemetzels aus, das wahrscheinlich nur durch die schnelle Niederschlagung des Putsches verhindert worden ist. Auch sonst ist der Name von Heß öfters im Zusammenhang mit dunklen Femeaffären genannt worden. Der Staatsanwalt hat Heß sein Verhalten bei der Entführung besonders scharf als »gemeine Tat« angekreidet, und das mit Grund; als nämlich der Putsch zusammenbrach, empfahl Heß sich »auf französisch« und überließ die ihm anvertrauten Geiseln der »Obhut« einer sehr zweifelhaften Wache.

Fricks Anfänge

Die notwendige polizeiliche Deckung fanden diese Beschützer des Fememordes bei der Münchener politischen Polizei, die der damalige Oberregierungsrat Frick leitete. Frick hat auf Anweisung seines Vorgesetzten, des Polizeipräsidenten Pöhner, die Fememörder ohne Zweifel begünstigt und der Strafe entziehen helfen. Dafür hat Röhm den beiden literarisch seinen Dank ausgesprochen. In seiner Selbstbiografie schreibt er:

»Pöhner und Frick waren ein Dioskurenpaar, das sich gegenseitig ergänzte. War Pöhner ein Feuerkopf, energisch, tapfer und rasch entschlossen, so war Frick vielleicht etwas kühler und bedächtiger, dafür aber nicht minder zäh, entschlossen und verantwortungsfreudig.«

Zu welcher Verantwortung freudig? Auch das erzählt Röhm sehr vergnügt in dem gleichen Buch:

»Fememörder, sagt man – und dem Spießer gruselt es schon, wenn er bloß das Wort hört. Zum Polizeipräsidenten Pöhner kam einmal ein besorgter Staatsretter auf das Amtszimmer und teilte ihm im Flüsterton mit: ›Herr Präsident, es gibt politische Mordorganisationen!‹ ›So, so‹, erwiderte ihm dieser, ›aber noch zu wenig!‹«

Pöhner ist tot, er starb wenige Jahre darauf an einem Autounfall. Und so sehr waren seine Freunde durch die von ihnen selbst geschaffene Mordatmosphäre vergiftet, daß sie allen Ernstes behaupteten, der Besitzer dieses Wagens, der selbst schwer verletzt wurde, habe den Unfall nur inszeniert, um Pöhner zu töten. Selbst Röhm glaubte das, wie er in seinem Buch erkennen läßt.

Gürtner und Hitler

Frick ist heute Hitlers Innenminister, der damalige Oberregierungsrat Gürtner sein Justizminister. Keinen verdienteren Mann könnte Hitler in seinem Justizministerium haben. Denn Gürtner hat seinerzeit durch sein Eingreifen zuwege gebracht, daß Hitler nach seinem Putsch nur dreiviertel Jahre Festungshaft verbüßen mußte und den Rest der Strafe auf dem Wege der Bewährungsfrist geschenkt bekam. Nach dem Buchstaben des Gesetzes hätte die Bewährungsfrist nicht in Kraft treten dürfen, da Hitler noch während seiner Haft weiter konspiriert hatte. Aber Gürtner verbot dem Staatsanwalt, die erforderliche Beschwerde gegen die Bewilligung der Bewährungsfrist einzulegen. Auf diese Weise kam Hitler Ende 1924 wieder in Freiheit und konnte die NSDAP neu begründen. Man kann also sagen, daß der heutige Reichsjustizminister Gürtner, wenn nicht der Vater, so doch die juristische Hebamme des Dritten Reiches gewesen ist.

Gürtners Verdienste um Hitler persönlich sind also ebenso klar, wie die des einstigen Oberregierungsrats Frick. Im Übrigen mögen sie darum beten, daß Hitler weiter ihrer Schweigsamkeit in Bezug auf die Vergangenheit vertraut.

Denn wenn er einmal nicht mehr vertraut, dann fängt er an auszurotten.

II.

Erste Machtproben

Kehren wir ins Jahr 1923 zurück.

Die Zeit verfließt. Hitler wird bekannter, seine Versammlungen werden größer, seine Reden geschickter. Er war anfangs kein guter Sprecher; erst als er bei einem Berliner Schauspieler Sprachunterricht genommen hatte, besserten sich seine rednerischen Leistungen. Röhm baute ihm inzwischen die SA in den ersten Anfängen auf, wenn er auch nach außen nicht hervortrat. Sein Verdienst war es vor allem, daß Hitler überhaupt Offiziere für seine SA bekam. Denn die ehemaligen Leutnants und Hauptleute hatten keine Lust, sich dem ehemaligen Anstreicher und Gefreiten unterzuordnen. Sie taten es aber Röhm zuliebe, der für eine unbedingte Autorität war und der seinerseits mit einer schwärmerischen Freundschaft an Hitler hing.

Vor allem versah Röhm seinen Freund Hitler mit Waffen. Es waren natürlich Waffen, die der Reichswehr, also dem Staate gehörten; demselben Staate, den Hitler stürzen wollte.

Zweimal hat Röhm sich auf die Gefahr, seinen Posten zu verlieren, für Hitler eingesetzt und ihn vor der Gefahr gerettet, daß seine ganze Partei zerfiel und seine politische Karriere zum Teufel ging. Das erste Mal war Ende Januar 1923. Da verbot die bayerische Regierung die Abhaltung eines nationalsozialistischen Parteitags mit großer SA-Parade. Wäre das Verbot durchgeführt worden, so hätte das Hitler bei seinen Leuten seine ganze Autorität gekostet. Die Partei, die soeben erst durch eine Einigung mit Streicher in Nürnberg zu einem ernsthaften politischen Faktor geworden war, wäre sofort wieder auseinandergefallen. Da setzte Röhm den Einfluß der Reichswehr aufs Spiel und erreichte die Aufhebung des Verbots, was eine schwere Niederlage für die bayerische Regierung und nach außen scheinbar ein großer Sieg Hitlers war. Er hatte, so schien es, seinen Willen durchgesetzt; in Wirklichkeit war es aber Röhm, der das für ihn getan hatte.

Das zweite Mal war am 1. Mai 1923, als Hitler durch bewaffnetes Eingreifen die sozialistischen Maidemonstrationen auseinanderschlagen wollte. Damals ist Hitler, wohl das einzige Mal seit dem Kriege, in der Öffentlichkeit in Uniform und Stahlhelm erschienen. Diesmal mißlang Hitlers Plan kläglich, aber das abermalige Eingreifen Röhms bewahrte ihn wenigstens vor dem Schlimmsten.

Röhm macht Hitler zum »Führer«

Am 24. September 1923 setzte Röhm es durch, daß die meisten bayerischen Freikorps und Wehrverbände Hitler zu ihrem politischen Führer wählten. Das war ein sehr großer Erfolg, denn damit hatte Hitler eine Gefolgschaft gewonnen, die weit über seine noch verhältnismäßig kleine Partei hinausreichte. Diesen Erfolg hatte er ausschließlich Röhm zu verdanken, der seinen Abschied von der Reichswehr genommen hatte und sich nur noch dem Ziel widmete, mit seinen militärischen Mitteln Hitler zur politischen Macht zu verhelfen.

Röhm hat also durch seinen Einfluß auf die bayerischen Wehrverbände Hitler erst das Sprungbrett geschaffen für den Anlauf in die große Politik. Er selbst hat diesen Erfolg, durch den er die weitere Laufbahn Hitlers entscheidend beeinflußte, als Angeklagter im Hitler-Prozeß vor Hitlers Ohren und ohne Widerspruch in zwei knappen Sätzen dargestellt:

»Ich habe es als besonders lästig empfunden, daß in den Kampfverbänden eigentlich ein richtiger politischer Führer fehlte, und deshalb auch auf meine beiden Freunde Dr. Weber und Hauptmann Heiß eingewirkt, dafür zu sorgen, daß auch eine politische Spitze eingesetzt werde. In einer Besprechung am 24. September 1923 wurde dann Adolf Hitler von Heiß und Weber zum politischen Führer des Kampfbundes bestimmt.«

Diese paar Worte kennzeichnen den ganzen Röhm. Er persönlich war kaum imstande, die ganze Bedeutung seines Eingreifens richtig zu übersehen, aber er griff jedenfalls ein, weil er nun einmal an Hitler glaubte, und leistete diesem dadurch einen unschätzbaren Dienst. Er schuf Hitler den Zugang bei dem bayerischen Reichswehrkommandeur von Lossow, er besorgte für ihn die Waffen, er sorgte dafür, daß er einexerzierte Truppen hatte – aus blinder Neigung. Er bat den Freund einmal ausdrücklich, er solle ihm doch nicht immer über seine politischen Verhandlungen berichten, das sei ihm viel zu langweilig, er glaube sowieso, daß Hitler es schon richtig machen werde. »Du brauchst nur zu sagen«, so erklärte er, »am soundsovielten stehst du morgens mit soundso viel Mann am Siegestor, dann steht der Röhm auch da!«

Erste Entfremdung 1925

Am 8. November 1923 machte dann Hitler seinen berühmten Putsch. Bei diesem ungeheuer dilettantisch durchgeführten und darum trotz großer Übermacht der Aufständischen schon am nächsten Tage zusammengebrochenen Unternehmen war Röhm der Einzige, der wenigstens rein militärisch etwas Vernünftiges tat: er besetzte mit seiner Truppe, der sogenannten »Reichskriegsflagge«, den Sitz des Generalkommandos und erschwerte dadurch die militärische Gegenwirkung der Regierung. Hitler fiel ihm dafür im Bürgerbräukeller vor aller Welt um den Hals.

Nach dem mißlungenen Putsch begann allmählich die erste Entfremdung zwischen den beiden, wie das meistens so geht, wenn zwei Schelmen ein gedrehtes Ding mißglückt ist. Der Ärger begann damit, daß Röhm, während Hitler auf Festung saß, die alte SA unter einem anderen Namen (Frontbann) wieder aufziehen wollte, und zwar unter der obersten Führung von Ludendorff. Hitler wurde eifersüchtig. Trotzdem versuchte er nach seiner Freilassung, als er 1925 die nationalsozialistische Partei von neuem gründete, Röhm für sich zu gewinnen, weil der Mann militärisch ungewöhnlich tüchtig und wegen seiner Beziehungen zur Reichswehr kaum zu entbehren war. Aber Röhm stellte Bedingungen. Er erklärte, wenn er die SA weiterführen solle, dann dürften die Politiker überhaupt nichts dreinreden, auch Hitler nicht; er sollte nur nominell oberster Führer sein. Hitler war tief beleidigt und brach die Verhandlungen ab.

Röhm war darüber erschüttert und hat das jahrelang nicht verwunden. Noch in seiner Lebensbeschreibung hat er dem Freunde und Führer darum ins Stammbuch geschrieben:

»Ich weiß, daß viele Menschen Mahner und Warner nicht ertragen können. Mit Hitler verband mich aufrichtige Freundschaft; gerade weil ich sah, daß sich Schmeichler an ihn drängten, die ihn bedingungslos anbeteten und kein Wort des Widerspruchs wagten, hielt ich mich für verpflichtet, als getreuer Kamerad zum Freunde offen zu reden.«

Ob mit den »Schmeichlern« Goebbels gemeint war? Jedenfalls war Röhm einer von den Nationalsozialisten, die frühzeitig sahen, wie die Erfolge Hitler den Kopf verdrehten. In den späteren Auflagen seines Buches hat er die Sätze gestrichen, aber Hitler wird sie ihm wohl nicht vergessen haben.

Er schrieb dann noch einen Abschiedsbrief an Hitler, in dem es hieß: »In Erinnerung an gemeinsam verlebte schöne und schwere Stunden möchte ich dir für deine Kameradschaft herzlich danken und bitte dich, mir deine persönliche Freundschaft nicht zu entziehen.«

Er bekam überhaupt keine Antwort.