Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Mühlbeyer Filmbuchverlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

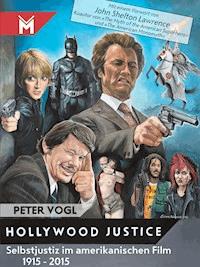

Niemand ist mehr sicher. Morde, Diebstahl und Vergewaltigungen sind an der Tagesordnung. Die Polizei ist entweder überfordert oder sieht absichtlich weg. Bis ein anständiger Bürger sagt: "Es ist genug." Vigilanten: Sie sind keine bloßen Rächer, sondern vehemente Verfechter von tödlicher Selbsthilfe, die einer gerechten Sache dient. Charles Bronson in "Death Wish" ("Ein Mann sieht rot"), Clint Eastwood als "Dirty Harry", Batman und viele andere greifen dort hart durch, wo der Rechtsstaat versagt. Von der Ku Klux Klan-Verherrlichung in "Birth of a Nation" (1915) bis zum Kampf gegen Mexikos Drogenmafia im Dokumentarfilm "Cartel Land" (2015) nehmen immer wieder filmische Protagonisten das Recht in die eigene Hand. Ein Jahrhundert Selbstjustiz im amerikanischen Film: "Hollywood Justice" von Peter Vogl ist die weltweit erste Veröffentlichung, die alle wichtigen (und einige weniger wichtige) Vertreter eines besonderen Genres vereint, eines dominanten und immer wiederkehrenden Mythos der amerikanischen Kultur in Film und Videogame. Das Buch ist Nachschlagewerk, historischer Überblick und Analyse in einem. Eine Enzyklopädie filmischen Faustrechts.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 302

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Peter Vogl

Hollywood Justice

Selbstjustiz im amerikanischen Film1915 – 2015

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Vorwort von John Shelton Lawrence

1. Einleitung

2. Definitionen von Vigilantismus

3. Vigilantismus in der amerikanischen Geschichte

4. Fiktionale Vigilanten vor 1970

4.1. Frühe Beispiele für Vigilantnarrative

4.1.1. Nick of the Woods

4.1.2. Andere beliebte nicht-filmische Vigilanten vor 1970

4.1.3. The Birth of a Nation (1915)

4.1.4. The Ace of Hearts (1921)

4.1.5. The Virginian (1929)

4.2. Vigilanten und Law and order-Filme in der großen Depression

4.2.1. The Secret Six (1931)

4.2.2. The Beast of the City (1932)

4.2.3. This Day and Age (1933)

4.2.4. Gabriel Over the White House (1933)

4.3. G-Men und Lynchmobs in der Ära des Hays Codes und des New Deal

4.3.1. »G« Men (1935)

4.3.2. Let ’em Have It (1935)

4.3.3. Westward Ho (1935)

4.3.4. Show Them No Mercy! (1935)

4.3.5. I Am the Law (1938)

4.3.6. Drei Negativbeispiele für Vigilanten

4.3.7. The Big Heat (1953)

4.3.8. The Bravados (1958)

4.3.9. Cape Fear (1962)

5. Die Geburt des modernen Vigilantenfilms in den 1970ern

5.1. Joe (1970)

5.2. Billy Jack (1971)

5.3. Dirty Harry (1971)

5.4. Walking Tall (1973)

5.5. Death Wish (1974)

5.6. Taxi Driver (1976)

6. Vigilanten in Exploitationfilmen und B-Filmen der 1980er

6.1. The Exterminator (1980)

6.2. Death Wish II (1982)

6.3. Fighting Back (1982)

6.4. The Star Chamber (1983)

6.5. Vigilante (1983)

6.6. Death Wish 3 (1985)

6.7. Cobra (1986)

6.8. Andere Beispiele für Vigilantenfilme in den 1980ern

7. Vigilanten der 1990er

7.1. Steven Seagal

7.2. Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)

7.3. Falling Down (1993)

7.4. Eye for an Eye (1996)

7.5. A Time to Kill (1996)

8. Klassenzimmer-Vigilanten (»school gone to hell«)

8.1. Class of 1984 (1982)

8.2. Lean on Me (1989)

8.3. Class of 1999 (1990)

8.4. The Substitute (1996)

8.5. One Eight Seven (1997)

8.6. Andere Beispiele für Klassenzimmer-Vigilanten

9. Batman – Gotham Citys Vigilant und Retter

9.1. Batman Begins (2005)

9.2. The Dark Knight (2008)

9.3. The Dark Knight Rises (2012)

10. Vigilanten in den 2000ernund bis heute

10.1. The Boondock Saints (2000)231

10.2. The Brave One (2007)

10.3. Death Sentence (2007)

10.4. Law Abiding Citizen (2009)

10.5. Watchmen (2009)

10.6. Cartel Land (2015)

10.7. Andere Beispiele für Vigilantenfilme in den 2000ern und danach

11. Videospielvigilanten

12. »The gist of it«: Resümee

Anhang

Filmverzeichnis (nach Erscheinungsjahr)

Literaturverzeichnis

Verzeichnis anderer Medien

Originaltext des Vorworts

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© 2016 Mühlbeyer FilmbuchverlagInh. Harald MühlbeyerFrankenstraße 21a67227 Frankenthalwww.muehlbeyer-verlag.de

Lektorat, Gestaltung: Harald Mühlbeyer

Umschlagbild: © Edison Wormhole; Fotographie: Philipp Mayer

Umschlaggestaltung: Steven Löttgers, Harald Mühlbeyer

ISBN:

PDF: 978-3-945378-32-8

Print: 978-3-945378–29-8

Epub: 978-3-945378-30-4

Mobipocket:978-3-945378-31-1

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und der Autoren unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Widmung

Dieses Buch ist meinen Eltern gewidmet, insbesondere meinem Vater. Sein beispielhaftes Verständnis und seine Unterstützung haben es mir ermöglicht, immer meinen Leidenschaften nachgehen zu können. Ich habe die enorme Freiheit, mich mit Medien und unzähligen populärkulturellen Werken zu beschäftigen, stets genossen und geschätzt.

Dieses Buch ist ein Produkt dieser Freiheit.

Anmerkung:

Um einen besseren Lesefluss zu gewährleisten, verzichtet dieses Buch auf eine »gegenderte« Schreibweise. Die männliche Form (wie »der Vigilant«, »die Schüler«, etc.) beinhaltet auch Frauen.

Vorwort von John Shelton Lawrence

(Anm.: Dies ist eine Übersetzung. Der originale, englische Text findet sich ab Seite 235.)

Peter Vogl war mir unbekannt, bis er mir eine Nachricht über seine Chronik von Hollywoods Vigilantenfilmen schickte. Er lud mich ein, mich an der Publikation mit einem Vorwort zu beteiligen. Ich freute mich über seine Anfrage, fand allerdings eine Aussage in seiner Einladung unglaublich. Er behauptete, dass noch niemand über die Geschichte von Hollywoods Leinwand-Vigilanten ein Buch geschrieben hätte. Diese Behauptung, die Einzigartigkeit dieses Buches betreffend, weckte große Neugierde in mir.

Falls solch eine Geschichte existierte, dachte ich, dass ich sie kennen sollte – ich kannte aber keine. Seit etwa 40 Jahren untersuchen mein Kollege Robert Jewett und ich intensiv zahlreiche fiktive Vigilanten der Literatur und des Kinos. Durch unsere Zusammenarbeit entstanden The American Monomyth (1977) und The Myth of the American Superhero (2002). In all diesen Jahren haben wir wohl tausende von Büchern und Artikel aufgearbeitet, viele davon behandelten das Westerngenre, urbane Vigilanten oder Meisterdarsteller und Auteure wie Clint Eastwood, Charles Bronson und Sylvester Stallone. Nach einer Überprüfung der Kataloge für die film study-Sammlungen der University of California-Berkeley und der University of Southern Carolina bestätigte sich Peter Vogls kühne Behauptung.

Angesichts einer solch großen Menge an ideologisch zusammenhängenden Filmen stellt sich die Frage, warum kein Wissenschaftler jemals deren Chronologie aufgezeichnet hat oder versucht hat, eine repräsentative Auflistung der signifikantesten Arten zu erschaffen. Ich kann es mir nur so erklären, dass niemand zuvor die Phantasie oder die Hartnäckigkeit besaß, bei den Anfängen zu suchen und in einer einzelnen Studie eine große Liste zu diesem Thema zu erstellen.

Durch das Zusammenfügen und Vergleichen von so vielen Filmen konnte Vogl verschiedene Arten von Filmen definieren und auf die sozialen Faktoren hinweisen, die ihren Inhalt und ihre Popularität beeinflussten. Infolgedessen geht er in seinem Buch über die bekannten Cowboy- und Stadtvigilanten hinaus und identifiziert Gruppen aus der Großen Depression, der Hays-Code-Ära des New Deal, Klassenzimmer-Vigilanten, Teenager-Vigilanten, weibliche Vigilanten und sogar von Gott inspirierte Vigilanten.

Ich las Hollywood Justice langsam, und das überrascht mich nicht, da ich durch das Buch sehr viel gelernt habe. Und ich gebe zu, dass die verlockende YouTube-Seite ein regelmäßiger Begleiter am Computerbildschirm wurde, während ich die Manuskriptseiten las. THE ACE OF HEARTS (1921) kannte ich zum Beispiel nicht, entdeckte aber, dass jemand den kompletten 81-minütigen Film von Goldwyn Pictures hochgeladen hatte. Schließlich fand ich heraus, dass fast jeder Film, der in diesem Buch erwähnt wird, in der Form von Trailern oder wichtigen Ausschnitten auf YouTube präsent ist. Unterdurchschnittliche B-Filme und Exploitationfilme sind ebenfalls abrufbar, mit nachgemachten Drehbüchern, hölzernen Schauspielern und schlecht beleuchteten Aufnahmen; viele der Videos haben ein verschwommenes Bild, weil sie von alten Videokassetten aufgenommen wurden. Filme, bei denen die Rechteinhaber auf das Copyright verzichteten, sind oft zur Gänze vorhanden. Diese Ausschnitte können den Text visuell veranschaulichen und bieten eine ausgezeichnete Ergänzung zu Vogls sorgfältiger Transkription der Filmdialoge.

Die enorme Popularität dieser Filme zeigte sich auch in einer weiteren Entdeckung: Wikipedia, IMDb und Turner Classic Movies haben sorgfältig Informationen zu Literaturquellen, der Produktion und den Schauspielern gesammelt sowie darüber, wie die Filme von Leuten aufgenommen wurden. Das Ausmaß an Informationen zeigt, dass viele Amerikaner – und vielleicht anonyme Mitarbeiter aus anderen Ländern – offensichtlich an diesen Filmen interessiert sind und die Erinnerung an sie am Leben halten wollen. Diese Tatsache wirft interessante Fragen auf, die über den Rahmen dieses Buches hinausgehen. Wie viele Menschen finden diese Filme inspirierend? Wie viele wollen sie als popkulturelle Beispiele für Pathologie darstellen? Beeinflusst die ständige Präsenz von fiktiven vigilantischen Helden den Widerwillen der Amerikaner, restriktivere Waffenbesitzrechte zu akzeptieren? Wie viele amerikanische Massenmörder haben ihre destruktiven Phantasien angeheizt, indem sie diese Geschichten konsumierten sowie die zahlreichen Ego-Shooter-Spiele, in denen Selbstjustiz simuliert wird? Inwieweit gibt es für diese Filme ein weltweites Publikum, welches oft Zugang zu Streaming-Diensten oder DVDs hat? Fragen wie diese legen Forschungsagenden für weitere Bücher nahe, die vielleicht von Hollywood Justice inspiriert werden.

Zusätzlich dazu, dass ich meinen ersten 100-Jahre-Überblick zu Vigilantenfilmen erhielt, erfuhr ich, welch geringe Rolle die Historie in Hollywood-Filmen spielt. Das Buch weist darauf hin, dass Hollywoods Vigilantenfilme merkwürdigerweise selten dokumentarische Absichten in ihren dramatischen Handlungen haben. In den Siedlergemeinschaften Amerikas, die keine Sheriffs, Gerichte und Gefängnisse hatten, konnten Viehdiebe, Räuber und Mörder gedeihen, solange aufrichtige Leute sich nicht wehrten. Vogl erwähnt die South Carolina Regulators der 1760er und San Franciscos »Committee of Vigilance«, das Mitte des 19. Jahrhunderts existierte. Deren Handlungen waren bereits inhärent dramatisch. Trotzdem hat es Hollywood, mit ein paar Ausnahmen wie THE MAN WHO SHOT LIBERTY VALANCE (1962), THE MISSOURI BREAKS (1976) und YOUNG GUNS (1988), lange Zeit vorgezogen, seine eigene Geschichte für Vigilanten zu erschaffen.

Darüber hinaus erarbeitet Vogl eine wichtige Unterscheidung zwischen rächenden Vigilanten und »populistischen« Vigilanten. Rache-Vigilanten sind schon seit Senecas Thyestes und Shakespeares Hamlet Teil der westlichen Kultur. Populistische Vigilanten scheinen eine amerikanische Erfindung zu sein; obwohl sie Vergeltung verüben, um Übeltäter zu bestrafen, handeln sie immer wieder selbstlos auf eine Art und Weise, die die Allgemeinheit vor Gefahren rettet. Die amerikanischen Superhelden-Figuren, die ihre Identität verbergen, um die Prinzipien von Recht und Gerechtigkeit inmitten scheiternder und oft korrupter Institutionen aufrechtzuerhalten, sind gewiss Teil dieser populistischen Tradition. Vogl hat durchaus Recht, wenn er diese fiktiven Helden mit Amerikas Entstehungsgeschichte, bei der man sich gegen unrechtmäßige Autorität auflehnte, philosophisch in Verbindung bringt, und er zitiert passend dazu die Unabhängigkeitserkärung: »Wann auch immer eine Form von Regierung auf diese Ziele zerstörerisch wirkt, ist es das Recht des Volkes, sie zu ändern oder abzuschaffen, und eine neue Regierung einzusetzen.« Thomas Jefferson, der dieses Dokument verfasste, schrieb 1787 positiv über die Rebellion von Shays gegen die Regierung von Massachusetts[1]: »Welches Land soll seine Freiheiten bewahren können, wenn deren Machthaber nicht von Zeit zu Zeit gewarnt werden, dass das Volk seinen Widerstandsgeist aufrechterhält? Lasst sie zu den Waffen greifen. Die Lösung ist, sie mit Fakten eines Besseren zu belehren, ihnen Amnestie zu gewähren und Frieden zu schaffen. Was bedeuten ein paar verlorene Leben in einem oder zwei Jahrhunderten? Der Baum der Freiheit muss von Zeit zu Zeit mit dem Blut von Patrioten und Tyrannen begossen werden. Es ist sein natürlicher Dünger.«[2] Obwohl Jefferson diesen Text zeitlich vor der Verfassung der Vereinigten Staaten und vor seiner Präsidentschaft schrieb – Dinge, die seine Meinung zu staatlicher Macht veränderten – werden seine Worte immer noch gerne von paramilitärischen Gruppierungen zitiert, die die Drohung durch ihren schwer bewaffneten Vigilantismus als Garantie gegen jegliche neue Tyrannei sehen.

Eine weitere charakteristische Kategorie, die Vogl definiert, ist jene der »Anti-Vigilant«-Filme. Er stellt fest, dass unter den 80 Filmen, die er sorgfältig untersucht hat, nur elf als »Anti-Selbstjustiz«-Filme bezeichnet werden können, insofern, als dass sie Rache und populistischen Vigilantismus in Frage stellen. Diese Unverhältnismäßigkeit deutet darauf hin, dass das Streben nach Selbstjustiz beim amerikanischen Publikum viel mehr Anklang findet als Geschichten, die uns zeigen, warum dieser Impuls gebändigt werden sollte.

Im Zusammenhang mit den seltenen Anti-Selbstjustiz-Filmen steht Vogls ausführliche Betrachtung der Batman-Filme. Aus gutem Grund weicht er hier von seinem Stil der knappen Zusammenfassungen ab und führt einige Nuancen innerhalb des gesamten Genres ein. Genauso, wie man eine Art von dialektischer Opposition zwischen den Pro- und Anti-Filmen sehen kann, zeigt die Batman-Reihe eine intensive Infragestellung der Beweggründe und Auswirkungen vigilantischer Handlungen. Vogl schreibt: »Das Spannungsfeld zwischen Gesetzmäßigkeit und Notwendigkeit wurde schon oft in früheren Vigilantnarrativen untersucht, aber wohl selten auf solch interessante und umfassende Art.« (S. 175) In der Entstehungsgeschichte Batmans in der alten Detective Comics-Ausgabe wird Bruce Wayne als kindliches Opfer gezeigt, dessen Eltern vor ihm in den Straßen von Gotham ermordet wurden. Der letzte Bildtext erzählt uns: »So ist er geboren, dieser bizarre Rächer der Dunkelheit, dieser Rächer des Bösen. Der Batman.«[3] Als Erwachsener ist Wayne/Batman immer noch wütend über die Ermordung seiner Eltern, und in einigen Interpretationen des Stoffes ist er ein halb-deprimierter »Dunkler Ritter«. Vogl zeigt uns, dass Wayne sich über die Gefahren für die öffentliche Sicherheit bewusst ist, die seinen Handlungen anhaften, doch er muss sie mit seinem Potential abwägen, als maskierter Superheld Unglück zu verhindern und Verbrecher ihrer gerechten Strafe zuzuführen.

Ich hoffe, dass Vogls Kreativität in der Untersuchung amerikanischer Filme zu Werken mit größerem Rahmen führt, sowohl von ihm als auch von anderen, die das Fundament bewundern, das er geschaffen hat. Er hat einmal mehr bewiesen, dass wir Amerikaner etwas lernen können von Menschen aus anderen Ländern, die wissen wollen, wer wir sind und was unsere kulturellen Schöpfungen für ein großes internationales Publikum bedeuten.

John Shelton Lawrence, Ph.D.Berkeley, Kalifornien, 23. Oktober 2015

1. Einleitung

»Es liegt nun einmal in meiner Natur, ich will lieber eine Ungerechtigkeit begehen,als Unordnung ertragen.«

Johann Wolfgang von Goethe:Belagerung von Mainz[1]

Es ist allgemein anerkannt, dass uns Populärkultur etwas über den Zeitgeist, sowie über gesellschaftliche Befindlichkeiten und Normen sagen kann. Actionfilme, Thriller, Krimis, etc. spiegeln außerdem nicht einfach nur den Status quo wieder, sondern beeinflussen die Ansichten der Menschen in Bezug auf Gesetze, Rechtsinstitutionen und Gerechtigkeit. Die meisten Menschen kommen in ihrer Lebenszeit wenig bis gar nicht direkt mit dem Gesetz in Kontakt, und beziehen den Großteil ihres Wissens darüber aus Filmen und Fernsehsendungen. Viele Politiker erkennen die Macht der Populärkultur, so auch die Administration von George W. Bush. Kurz nach den Anschlägen vom 11. September 2001 traf sich Karl Rove, der damals senior advisor von Präsident Bush war, mit Führungskräften der Hollywood-Filmindustrie, um zu besprechen, wie man der amerikanischen Öffentlichkeit die geeignete Botschaft über den war on terrorism kommunizieren könne.[2] Da die Themen Selbstjustiz und Vigilantismus in extrem vielen US-amerikanischen Kulturprodukten vorkommen, verdienen sie eine genauere, wissenschaftliche Betrachtung.

Wenn ich in Gesprächen mein Buchprojekt erwähnt habe, sind beim Stichwort »Selbstjustizfilme« meist zwei Filme von meinem Gegenüber genannt worden: »Ah, so wie DEATH WISH (EIN MANN SIEHT ROT, Michael Winner, 1974) und DIRTY HARRY (Don Siegel, 1971).« DIRTY HARRY hat, wie wir noch sehen werden, den vigilante cop zwar nicht erfunden, ihm aber zu einer beeindruckenden Renaissance und Popularität verholfen. DEATH WISH zählt nicht umsonst, sowohl in den USA als auch außerhalb, als der prototypische Selbstjustizfilm. Wenn es auch vorher bereits etliche vigilante movies gegeben hat, hat sich damals mit dem Erfolg des Films, in dem ein gutsituierter, sanftmütiger Architekt nach der Attacke auf seine Frau und seine Tochter wahllos Straßenräuber erschießt, das Vigilantnarrativ in Hollywood endgültig durchgesetzt.

Selbstjustiz, umgangssprachlich als »das Gesetz in die eigene Hand nehmen« bezeichnet, zieht sich durch die gesamte amerikanische Filmgeschichte. Der Begriff vigilantism, dessen Definitionsversuche ich im nächsten Kapitel ausführe, bedeutet nach gängigen Definitionen so viel wie eine systemstützende oder systemerhaltende, konservative Form von Selbstjustiz. Den Begriff »Vigilantismus« findet man extrem selten in deutschsprachiger Literatur, und auch im Sprachgebrauch scheint er so gut wie nicht zu existieren. Auch wenn er im Deutschen (wenn überhaupt) vor allem in historischen Kontexten gebraucht wird, oder im Zusammenhang mit real existierenden Gruppierungen wie Milizen oder Bürgerwehren, werde ich ihn für dieses Buch verwenden, da der weitaus geläufigere deutsche Begriff »Selbstjustiz« eben kein Äquivalent darstellt.

Filme, die das Rachemotiv zum Inhalt haben, sind zahlreich und bekannt. Das Rachenarrativ wurde innerhalb der Filmwissenschaft auch entsprechend behandelt. Das, was ich in diesem Buch als Vigilantnarrativ bezeichnen werde, ist im Gegensatz dazu sowohl im öffentlichen Bewusstsein als auch im wissenschaftlichen Diskurs kaum vertreten. Das ist auch deshalb überraschend, weil man – je nachdem wie man Vigilantismus definiert – dahingehend argumentieren kann, dass Vigilanten öfter in Filmen auftreten als Rächer. Protagonisten können beide Rollen in einem Film erfüllen. Aber es passiert viel häufiger, dass jemand das Gesetz selbst in die Hand nimmt und illegal handelt, als dass er explizit als Rächer auftritt. So gut wie jeder Rächer ist ein Vigilant, da er das Gewaltmonopol der Staates missachtet, und nur in seltenen Fällen seine Rachehandlungen von höherer Stelle legitimiert sind (Ein Soldat ist beispielweise von seiner Regierung legitimiert, und ein Polizist vom Staat). Aber nicht jeder Vigilant ist ein Rächer, weil viele von ihnen uneigennützig handeln. Ich behaupte, dass es in US-amerikanischen Filmen mehr Vigilanten als Rächer gibt. Das was ich in diesem Buch als einen »klassischen Vigilanten« bezeichne, ist eine Figur, die nicht primär als Rächer in Erscheinung tritt, sondern um das Allgemeinwohl seiner Stadt, seines Landes oder seiner community besorgt ist. Ein klassischer Vigilant ist also ein »rechtschaffener« Vigilant, dessen Vigilantismus auf rationalen Überlegungen gründet. Ein Rächer dagegen will nur sein persönliches Unrechtsgefühl tilgen, und seine Selbstjustiz ist (fast) ausschließlich emotional bedingt und gesteuert. »Klassischer« Vigilantismus ist nach meiner Definition in erster Linie uneigennützig und wird im Dienste der Gesellschaft angewandt. Mein Ziel für dieses Buch war, fast alle filmischen Beispiele für »klassischen Vigilantismus« zusammenzuführen. Hätte ich alle Beispiele für Vigilanten in Filmen aufgeführt – also alle Figuren, die Selbstjustiz anwenden – wäre das Buch wohl sieben Mal so umfangreich geworden.

Kurz zusammenfassend: Zur gewaltsamen Rache zählen Handlungen, mit denen vom Rächer ein empfundenes Unrecht mit Gewalt ausgeglichen werden soll. Als Akte der Selbstjustiz zählen all jene Aktionen, die nicht auf institutionellem Weg (Polizei, Gerichte, etc.) vollzogen werden und die Gerechtigkeit im Sinne der dazu nicht legitimierten Person, die Selbstjustiz anwendet, wiederherstellen sollen. Vigilantismus ist demnach eine Form von Selbstjustiz, die nicht im Affekt und im Dienste der Allgemeinheit angewandt wird (genauere Definitionsversuche folgen im nächsten Kapitel).

Nicht nur historisch gesehen ist Vigilantismus eine amerikanische Institution. Der Vigilant – also jemand, der Vigilantismus anwendet – ist eine der populärsten und gängigsten Figuren amerikanischer Fiktion. Es ist meistens sowohl dramaturgisch als auch handlungstechnisch interessanter, wenn sich Figuren nicht an die Gesetze halten und Aktionen setzen, die außerhalb des geltenden Rechts stehen. Deshalb sind klassische Bösewichte auch oft interessanter als die Helden einer Geschichte, weil sie sich nicht nur über gesellschaftliche Normen, sondern auch über Gesetzesnormen hinwegsetzen. Der Protagonist mag das auch tun, aber er tut es in der Regel aus edleren, rechtschaffeneren Motiven. In der öffentlichen Wahrnehmung und selbst bei Filmfans werden Vigilantenfilme und Rachefilme meist verwechselt oder gleichgesetzt, da sich Rachenarrative und Vigilantnarrative strukturell, stilistisch und auch inhaltlich oft ähnlich sind. Den wesentlichen Unterscheid werde ich noch verdeutlichen. »Vigilantenfilm« ist ein im Deutschen eigentlich nicht existierender Begriff, den ich für dieses Buch verwenden werde. Je öfter ich ihn geschrieben habe, desto natürlicher klang er für mich, auch wenn er etwas unschöner klingt als das im englischsprachigen Raum gängige Begriffspaar »vigilante film/movie«. Als Vigilantenfilm bezeichne ich jene Filme, die sich entweder mit Vigilantismus auseinandersetzen und/oder eine Hauptfigur aufweisen, die als Vigilant auftritt, was die Handlung auch wesentlich beeinflusst.

Der Vigilant ist mythologisch aufgeladene und immer wiederkehrende uramerikanische Figur, die auf historische Ereignisse zurückzuführen ist (mehr dazu in Kapitel 3). Trotzdem kann sie meiner Ansicht nach nicht als Archetyp bezeichnet werden, da die Vigilantenfiguren zu verschieden sind. Vigilanten gibt es in verschiedensten Ausprägungen, vom Rächer bis zum selbstlosen Wohltäter, und vom Antihelden bis zum »Saubermann« und Pfadfinder-Typen. Aus einem ähnlichen Grund sind Vigilantenfilme für mich kein eigenes Genre, auch wenn sie in der englischsprachigen Wikipedia als solches bezeichnet werden[3] und dort sogar als Subgenre des Exploitationfilms aufgeführt sind.[4] Es gibt keine immanenten Gemeinsamkeiten in den Handlungen oder der Grundstimmung, zudem unterscheiden sie sich stilistisch teils enorm. Es handelt sich beim fiktiven Vigilantismus, wie ich in diesem Buch darlegen will, eindeutig um ein Narrativ, das in den verschiedensten Formen im amerikanischen Mainstream- und B-Film vorkommt. Vigilantismus ist in sämtlichen Filmgenres zu finden, vom Drama bis zum Exploitationreißer, von anerkannten Filmen wie TAXI DRIVER (Martin Scorsese, 1976) bis zu B-Actionware wie THE EXTERMINATOR (James Glickenhaus, 1980). Vigilantismus ist auch deshalb eine interessante Form von Selbstjustiz, da mit dessen Anwendung stets ein oder mehrere Missstände aufgezeigt werden, und ihm somit ein systemkritisches Element innewohnt.

Da diese Begriffe noch öfter fallen werden, hier noch kurz einfache Definitionen zu »B-Film«, »Exploitationfilm« und »Mainstream-Film« (Filmprofis können diesen Absatz überspringen). »B-Filme« werden üblicherweise so genannt, weil sie über ein geringes Budget verfügen, und/oder (meist »und«) auf Grund deren Inhalte (reißerische Thematik, kruder Stil, niedriger Anspruch, etc.). »Exploitationfilme« (to exploit: ausnutzen) sind meist so etwas wie eine härtere, deftigere Art von B-Filmen. Sie haben ein oder mehrere reißerische Elemente (Frauen in heruntergekommenen Gefängnissen, ethnische Spannungen, Nazi-Konzentrationslager, Vergewaltigung, etc.), die meist mit einem erhöhten Maß an Gewaltdarstellung einhergehen. Manchmal sind auch sexuelle Inhalte der Fokus, oder ein aktueller Trend wird kommerziell ausgenutzt. Der Begriff »Mainstream« ist schwammig, aber ich fasse ihn weit und meine mit Mainstream-Filme all jene, die über ein moderates bis hohes Produktionsbudget aufweisen und in einer breiteren Kinoveröffentlichung verwertet wurden. Es gibt bei diesen drei Begriffen natürlich keine strengen Grenzen, und sehr oft verwenden Filmstudios aus finanziellem Interesse in Mainstreamproduktionen Elemente und Themen, die sich in B-Filmen und Exploitationfilmen bewährt haben.

Doch nun wieder zurück zum Vigilanten: Basierend auf der monomythischer Heldenreise, die Joseph Campbell in The Hero With a Thousand Faces (Der Heros in tausend Gestalten) beschrieben hat, haben Robert Jewett und John Shelton Lawrence einen amerikanischen Monomythos beschrieben. Der amerikanische »Superheld« ist im Gegensatz zu Helden anderer Kulturen ein Außenseiter und Vigilant. Er vollzieht auch am Ende der Geschichte nicht die Heirat als offiziellen Akt des Eintritts in die Gesellschaft, sondern bleibt ein Außenseiter dieser Gesellschaft, die er beschützt.

The tales of the American monomyth depicting threatened communities typically express frustration with the limitations of constitutional government and with its allied ideals of reconciliation and compromise. These stories show that, when confronted with genuine evil, democratic institutions and the due process of law always fail. In the face of such a threat, democracy can be saved only by someone with courage and strength enough to transcend legal order so that the source of evil can be destroyed. Hence the superhero, who couples transcendent moral perfection with an extraordinary capability for effective acts, spends much of his time in hiding, because he cannot be an identified voice in the corrupt democratic process.[5]

Für Jewett und Lawrence ist das typische amerikanische Narrativ des Superheld-Vigilanten ein betont antidemokratisches, und sie machen durch und durch faschistische Ansätze in der amerikanischen Populärkultur aus, die sie »pop fascism« nennen:

1. super power held in the hands of one person can achieve more justice than the workings of democratic institutions.

2. democratic systems of law and order, or constitutional restraint, are fatally flawed when confronted with genuine evil.

3. the community will never suffer from the depredations of such a leader, whose servanthood is allegedly selfless.

4. the world as a whole requires the services of American superheroism that destroys evildoers through selfless crusades.[6]

Die gute und »notwendige« Gewalt und den Faschismus des Vigilanten kann man als die logische Weiterführung der Theorien von »American exceptionalism« und Manifest destiny (»offensichtliche Bestimmung«) sehen. »American exceptionalism« ist (verkürzt formuliert) die Theorie, dass die USA anders/besser sind als andere westliche Staaten und auf Grund ihrer geschichtlichen Entwicklung und Werten wie Freiheit, Republikanismus und Individualismus eine Sonderstellung in der Welt einnehmen würden. Der Begriff wurde auch als Überlegenheit des amerikanischen Volkes interpretiert und wurde/wird von Kritikern als ein weiterer populärer Mythos der Amerikaner gesehen. »Manifest destiny« greift teilweise auf »American exceptionalism« zurück und war und ist der Glaube vieler Amerikaner an die speziellen Tugenden ihres Volkes und ihrer Aufgabe, den Wilden Westen zu erobern und nach ihren Vorstellungen zu erneuern. In der Praxis führte die Vorstellung oft zur Vertreibung oder Ermordung der Ureinwohner. Präsident Andrew Jackson, der auch den Indian Removal Act zum Gesetz erhob, war ein Anhänger der Idee von »manifest destiny«. Bereits aus diesen beiden Theorien lässt sich sehr einfach die Vorstellung ableiten, dass es die historische Bestimmung von guten Amerikanern sei, die Gesellschaft von Wilden zu befreien, damit sie gedeihen kann.

Die Figur des Vigilanten und Vigilantnarrative sind dem amerikanischen Publikum wohlbekannt. In der beliebten Satire-Nachrichtensendung The Daily Show kommentierte der Moderator Jon Stewart Aussagen des ehemaligen Vizepräsidenten der Vereinigen Staaten Dick Cheney bezüglich CIA-Foltertaktiken:

Is Dick Cheney a righteous warrior… or a psychopath? [Gelächter] It's one thing to feel remorseless vengeance against those who have wronged us – which is why we've always been a nation that has followed the vigilante's code. [Gibt vor, sich vertan zu haben] I'm sorry, rule of law. Rule of law. [Gelächter] But what if hypothetically, this treatment was perpetrated on someone who had been detained wrongly? Surely that would soften Cheney’s Bronson-like torture boner. [Gelächter][7]

Die offensichtliche Faszination der amerikanischen Bevölkerung mit Vigilantismus rührt daher, dass es eine uramerikanische Tradition ist – und wie schon erwähnt nicht nur in der Populärkultur, sondern auch in der Geschichte. Nachdem ich mich also mit den Definitionen befasse, spreche ich über den historischen Vigilantismus, um danach populäre Vigilantenfilme zu besprechen. In erster Linie will ich aufzeigen, dass sich Vigilantnarrative durch die gesamte US-amerikanische Filmgeschichte ziehen. Sie sind besonders zu jenen Zeiten beliebt, in denen eine law and order-Mentalität bzw. eine rechtskonservative Stimmung herrscht. Vigilantenfilme erlebten ihre Blütezeiten in und nach der großen Depression in den 1930ern, nach der Hippie-Bewegung in der neokonservativen Zeit der 1970er, und in den Jahren nach 9/11.

Da der Vigilant ein typisch amerikanischer Filmcharakter ist – Jewett und Lawrence würden wahrscheinlich sogar sagen »der typische amerikanische Filmcharakter« – tritt er zu einem stark überwiegenden Teil in US-Filmen auf. Da dieses Buch Vigilantismus als amerikanische Tradition – vor allem Filmtradition – bespricht und untersucht, werden ausschließlich US-Produktionen behandelt. Es gibt aber natürlich Beispiele aus anderen Ländern, wie Frankreich, England und insbesondere Italien. Die meisten dieser Filme ahmen jedoch ohnehin nur die US-Vorbilder nach und bringen inhaltlich wenig bis nichts Neues auf den Tisch. HARRY BROWN (Daniel Barber, 2009), eine britische Produktion mit Michael Caine in der Hauptrolle, ist ein gutes Beispiel für einen klassischen Vigilantenfilm, der zu dem neuen Schwung an Vigilantenfilmen in den 2000er-Jahren gehört. Ebenfalls aus England stammt der Vigilantthriller OUTLAW (Nick Love, 2007). In Australien erscheint 2014 JOHN DOE: VIGILANTE (Kelly Dolen). In und um die 1970er werden in Italien einige Vigilantenfilme produziert, wie die beiden Enzo-G.-Castellari-Filme IL CITTADINO SI RIBELLA (EIN MANN SCHLÄGT ZURÜCK, 1974) und IL GRANDE RACKET (RACKET, 1976). Der »französische Dirty Harry« erscheint mit UN CONDÉ (EIN BULLE SIEHT ROT, Yves Boisset) bereits 1970.

Mit großer Überraschung habe ich bei der Recherche für dieses Buch festgestellt, dass das Selbstjustizthema filmwissenschaftlich noch nicht in größerem Stil behandelt wurde. Ich konnte keine filmwissenschaftlichen Bücher, Doktorarbeiten, Magisterarbeiten, Artikel oder sonstige Texte finden. Nur eine amerikanische Abschlussarbeit für den Master of Arts aus dem Jahr 2014, die einige Vigilantenfilme vor dem Hintergrund der jeweiligen historischen und politischen Ereignisse in den USA beleuchtet, konnte ich im Internet entdecken. Im wissenschaftlichen Bereich haben sich einige Kulturwissenschaftler, Kriminologen, Medienpsychologen, Historiker, Philosophen, Politwissenschaftler und Rechtswissenschaftler mit dem Thema befasst, aber keine Filmwissenschaftler. Im Filmbereich werden den Selbstjustizfilmen in ein paar Sachbüchern Unterkapitel gewidmet, doch angemessen aufgearbeitet hat das Thema noch niemand. Ich spreche von »angemessener« Aufarbeitung, weil Selbstjustizfilme oder deren Popularität keine vereinzelten Ereignisse der Hollywoodgeschichte sind. DIRTY HARRY und DEATH WISH waren keine Einzelfälle, und Vigilantenfilme kein bloßer Trend der 1970er. Das Selbstjustizthema zieht sich durch die gesamte amerikanische Mediengeschichte, doch vor allem die gesamte Hollywood-Filmgeschichte ist gespickt mit Filmen, die in irgendeiner Form Selbstjustiz oder Vigilantismus zum Inhalt haben. Eine Internetrecherche hat ohne Probleme etliche US-amerikanische Produktionen zum Vorschein gebracht, die Vigilantismus beinhalten. Die Nicht-Existenz einer umfassenden filmwissenschaftlichen analytischen Aufarbeitung der Vigilantenfilme bzw. des amerikanischen Vigilantenmythos, sowohl im englischsprachigen als auch im deutschen Sprachraum, ist verblüffend und beschämend. Historiker, Philosophen und Kulturwissenschaftler wie Richard Slotkin, Robert Jewett, John Shelton Lawrence und John G. Cawelti haben den Vigilanten als dominanten amerikanischen Mythos erkannt und wissenschaftlich behandelt. Die Filmwissenschaft täte gut daran, hier nachzuziehen.

In meinem Buch bespreche und analysiere ich Handlungen und Dialoge der Filme, also tatsächliche und nachweisbare Inhalte, die jedermann überprüfen kann, der Zugang zu einer Kopie des Films hat. Ich wende keinerlei formalistische Analysen an. Ich verzichte sowohl weitestgehend auf Interpretationen der Werke, weil diese fast immer zu persönlich gefärbt sind, als auch auf Mutmaßungen betreffend Intention der Filmemacher und Publikumsrezeption, die sich in der Regel nicht beweisen lassen. Sollte es sich bei bestimmten Sätzen um persönliche Einschätzungen handeln, die ich nicht beweisen kann, habe ich mich bemüht, diese sprachlich eindeutig als solche auszuweisen. Ich halte außerdem nichts davon, Filme oder gar eine ganze Reihe an Filmen in ein theoretisches Korsett zu zwängen. Würde ich mir einen theoretischen Ansatz heraussuchen, und die Filme aus diesem einen Blickwinkel betrachten, bedeutet das für mich nichts anderes als dass ich einen bestimmten Filter anwenden würde. Zum Beispiel könnte ich in einer Art Beweisführung versuchen darzulegen, dass man Michael Winner (Regisseur von DEATH WISH) oder Clint Eastwood (Hauptdarsteller und Produzent von DIRTY HARRY) bis zu einem gewissen Grad als Auteure – nach der Auteur-Theorie – bezeichnen kann. Wenn ich nach Laura Mulveys »male gaze« im Vigilantenfilm suchen würde, würde ich bestimmt viele Beispiele finden. Ich halte von solchen einseitigen Betrachtungsweisen nichts, denn sie sind immer nur eine Wahrheit von vielen, und selbst diese »Wahrheiten« sind fragwürdig und angreifbar. Müsste ich mich für eine filmtheoretische Methode der Filmanalyse entscheiden, wäre ich wohl am ehesten bei der Genre-Theorie »zu Hause«, da ja mein Ziel ist, die zentralen Eigenschaften und Gemeinsamkeiten einer (sehr großen) Gruppe von Filmen herauszuarbeiten.

Ich stelle also wichtige – im Sinne von populäre und/oder einflussreiche – Beispiele für Vigilantenfilme durch die gesamte amerikanische Filmgeschichte hindurch vor, bespreche und analysiere sie, und arbeite ihre narrativen und motivischen Gemeinsamkeiten heraus. In meinem Versuch, dem populärkulturellen und populistischen Phänomen des filmischen Vigilantismus möglichst gerecht zu werden, habe ich einige ergiebige Inhalte und Positionen aus den Bereichen Kulturwissenschaften, American Studies, Philosophie, Geschichte, Filmgeschichte, sowie Kriminologie und Rechtswissenschaften zusammenzutragen. Ich schicke mich nicht an, das Phänomen des filmischen Vigilantismus kulturwissenschaftlich erklären zu wollen (mir scheint, dies wäre eine monumentale Aufgabe). Es geht mir in erster Linie darum, die Existenz von filmischem Vigilantismus aufzuzeigen, sowie die Beharrlichkeit des Vigilantnarrativs in der amerikanischen Filmgeschichte.

Eine historische Aufarbeitung von filmischem Vigilantismus hat noch niemand unternommen, und in diesem Buch habe ich versucht, genau das möglichst gewissenhaft zu tun. Dabei hat es durch die vielen Filmbeispiele einen enzyklopädischen Charakter erhalten. Hätte ich einige Filme herausgestrichen, hätte die wissenschaftliche Aussagekraft insgesamt wohl wenig darunter gelitten – so aber sieht man die Vielfalt an Vigilanten und Vigilantnarrativen, was ich als positiv erachte. Und wer weiß, vielleicht tritt das, was John Shelton Lawrence in seinem schönen Vorwort gesagt hat, wirklich ein, und irgendjemand liefert, inspiriert von diesem Buch, neue wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema Vigilantismus im Film ab. »Mapping the history« hat Prof. Lawrence in einem Gespräch die Leistung genannt, die seiner Meinung nach dieses Buch hauptsächlich vollbringt. Nun bleibt abzuwarten, ob jemand neue Inhalte auf diese Landkarte hinzufügen wird.

2. Definitionen von Vigilantismus

Vigilantismus hat viele Namen, wie »popular justice«, »street justice«, »frontier justice«, etc. Von »extralegal justice/means« liest man häufig in Literatur und Filmbeschreibungen. Die Anwendung von Lynchjustiz ist ebenfalls ein Akt von Vigilantismus. Es gibt keine anerkannte, verbreitete Definition. Wörterbücher liefern unterschiedliche Ergebnisse, und auch die Wissenschaft hat sich bislang noch nicht auf eine Definition geeinigt. Einigkeit herrscht allerdings darüber, dass Notwehr – welche natürlich gesetzlich erlaubt ist – nicht als vigilantistischer Akt gilt. In diesem Kapitel versuche ich mich selbst kurz an einer Definition, und fasse dann die wichtigsten wissenschaftlichen Definitionsversuche zusammen.

Auch wenn Vigilanten größtenteils Anhänger von law and order sind, können sie nicht uneingeschränkt als die Verfechter dieser Mentalität gelten. Die Aufrechterhaltung oder Wiederinstandsetzung von sozialer Ordnung mag ihr Ziel und höchstes Anliegen sein, aber ihr Handeln ist illegal und sie verstoßen gegen ein oder mehrere Gesetze. Müsste ich eine Definition für filmischen Vigilantismus abliefern, würde sie in etwa so lauten:

Ein oder mehrere nicht dazu autorisierte Personen gehen gewaltsam gegen kriminelle Elemente der Gesellschaft vor. Sie handeln primär uneigennützig, im Dienste der Gesellschaft, und nach eigenem Ermessen.

Für den Autor und Wissenschaftler William E. Burrows müssen »klassische Vigilanten« folgende fünf Voraussetzungen erfüllen:

1. Sie sind Mitglieder eines organisierten Komitees.

2. Sie sind etablierte Mitglieder der community.

3. Sie handeln mit einem bestimmten Ziel und nur für einen begrenzten Zeitraum.

4. Sie sehen sich selbst als letzte Option, weil die etablierten Gesetzesvollzugssysteme gescheitert sind.

5. Sie behaupten, für die Verbesserung oder Aufrechterhaltung des existierenden Systems zu arbeiten.[1]

Im Film sind klassische Vigilanten überwiegend Einzelgänger und nicht Mitglieder einer Organisation oder eines Komitees. Wie man noch öfter in diesem Buch sehen wird, sind sie fast immer etablierte Mitglieder der Gesellschaft, die entweder der Oberschicht oder der oberen Mittelschicht angehören. Sie sehen ihr Handeln im Regelfall als Ultima Ratio, das im Dienste eines übergeordneten Wohls (»greater good«) für die Gesellschaft geschieht, und sind »gewöhnliche«, gesetzestreue Bürger, die durch äußere Umstände zur Anwendung von Selbstjustiz bzw. Vigilantismus getrieben werden. Das Ziel der meisten Filmvigilanten ist Verbrechensbekämpfung, somit hören sie am Ende des Films nicht auf, Vigilanten zu sein.

Im Buch Internationales Handbuch der Gewaltenforschung bezeichnet Politikwissenschaftler David Kowalewski Vigilantismus als »Aktivitäten zur Unterdrückung von abweichenden Verhalten (Devianz) anderer Bürger seitens Privatpersonen oder auch seitens Beamter außerhalb ihrer Dienstzeit. Der Begriff »Devianz« steht für Überzeugungen und Verhaltensweisen von Bürgern, die in signifikanter Weise von den etablierten sozialen Normen einer Gemeinschaft abweichen. »Etablierte gesellschaftliche Normen« sind diejenigen erwarteten Verhaltensmuster und Überzeugungen, zu denen sich die herrschenden Eliten einer Gemeinschaft bekennen. Deviantes Verhalten, gegen das Vigilanten vorgehen, umfasst drei Formen: Kriminelle Devianz (z.B. Drogenhandel in der Nachbarschaft), kulturelle Devianz (z.B. Hippiekommunen) und politische Devianz (z.B. Arbeitskämpfe)«[2] Kowalewski sieht auch das deutliche Paradox, dass der Anwendung von Vigilantismus innewohnt: »Paradoxerweise handeln [Vigilanten] deviant, um Devianz zu bekämpfen.«[3]

Politische Devianz ist für meine Filmbeispiele fast irrelevant, da sie nicht wirklich in Vigilantenfilmen vorkommt. Kriminelle Devianz ist klarerweise die gängigste Form von Devianz im Vigilantenfilm, sie tritt in all den von mir in diesem Buch behandelten Filmen in Erscheinung. Aber auch kulturelle Devianz lässt sich ausmachen: Neben den Hippies in JOE (JOE – RACHE FÜR AMERIKA, John G. Avildsen, 1970), die in dem Film mit der älteren, bürgerlichen Generation kontrastiert werden, trifft man im Vigilantenfilm auf alle möglichen Devianten, die durch einen alternativen Lebensstil, ihre Kleidung, Drogenkonsum, etc. auffallen. 10 TO MIDNIGHT (EIN MANN WIE DYNAMIT, J. Lee Thompson, 1983) endet damit, dass der von Charles Bronson gespielte Detective einen sexuell devianten Serienkiller, der seine abnormen Perversionen ausgelebt hat, in einem Akt der Selbstjustiz kaltblütig erschießt.

Der Kriminologie-Dozent Les Johnston nennt sechs spezifische Charakteristiken, die alle notwendig seien, damit man von Vigilantismus sprechen könne[4]:

1. »Planning, premeditation, and organization«

Zumindest minimales Planen oder Vorbereitung ist Voraussetzung.

2. »Private voluntary agency«

3. »Autonomous citizenship«

Vigilantismus ist ein freiwilliges Handeln ohne Befugnis oder Unterstützung des Staates.

4. »The use or threatened use of force«

5. «Reaction to crime and social deviance«

»Vigilantism arises when some established order is perceived to be under threat from the transgression (or potential transgression) of institutionalized norms. Vigilantism is, in other words, a reaction to real or perceived deviance.«

6. «Personal and collective security«

»[the] aim is to offer people the assurance that an established system of order will prevail.«

Es herrscht Uneinigkeit darüber, ob Vigilantismus eine soziale Bewegung oder eine Reaktion auf etwas ist. Im Film ist er fast immer Zweiteres – Vigilanten sind wie schon erwähnt fast immer Solo-Akteure – und nur in Ausnahmefällen wie THE BIRTH OF A NATION (DIE GEBURT EINER NATION, D.W. Griffith, 1915) oder VIGILANTE (STREETFIGHTERS, William Lustig, 1982) kann man von einer Bewegung mit mehreren Mitgliedern sprechen.

Die Politikwissenschaftler H. Jon Rosenbaum und Peter C. Sederberg bezeichnen Vigilantismus als »establishment violence«, die sich gegen irgendeine Form von Subversion richtet[5]: »When individuals or groups identifying with the established order defend that order by resorting to means that violate (…) formal boundaries, they can be usefully classified as vigilantes.« Sie betrachten Vigilantgewalt als Gegenstück zu revolutionärer Gewalt: »Violence aimed at the redistribution of values may be identified as either ›revolutionary‹ or ›reactionary‹, while violence directed at value maintenance may be termed ›vigilante.‹«[6] Weiters unterscheiden sie mehrere Arten von Vigilantismus, wobei »crime-control vigilantism« jene ist, die am häufigsten mit Vigilanten in Verbindung gebracht wird und auch im Film immer wieder vorkommt: »perpetrators escape justice due to governmental inefficiency, corruption, or the leniency of the system of due process.«[7]Due process, ein Begriff, der noch öfters in diesem Buch vorkommen wird, ist in den USA ein verfassungsmäßiger rechtsstaatlicher Grundsatz, der so viel wie »ordentliches/faires Gerichtsverfahren« bedeutet.

Die Ausführungen von Rosenbaum und Sederberg liefern einen wertvollen Beitrag zu dem Thema, trotzdem erscheinen mir zwei Punkte in ihrer Argumentation als äußerst problematisch:

Zunächst kann Vigilantismus sehr wohl auch reaktionär sein, ich würde sogar behaupten, dass eine reaktionäre Grundhaltung und die Reaktion an sich typische Merkmale von Vigilanten – auch von jenen in Filmen – sind. Was Vigilanten mit Reaktionären verbindet, ist der Widerstand gegen gesellschaftliche Veränderung, sowie die Einnahme von antidemokratischen Positionen.