Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

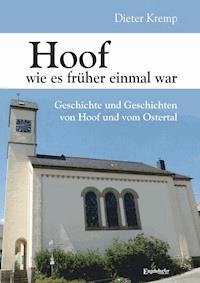

Bei der Entrümpelung des Speichers in der alten Schule in Hoof im September 1960 wurden uralte Dokumente aus vergangenen Jahrzehnten aufgefunden. Es war ein purer Zufall, der mich veranlasste, in den alten vergilbten Akten zu stöbern. Es waren zum Beispiel Schultagebücher von 1832 bis 1945, in denen die Lehrer Aufzeichnungen über das schulische Leben jener Zeiten, aber auch über das dörfliche Geschehen und sogar über die Geschichte des Dorfes von ihrer urkundlichen Ersterwähnung 1344 bis Ende des 19. Jahrhunderts machten. Die Geschichte des Dorfes war bei den Lehrern oft verbunden mit Geschichten und besonderen Ereignissen, die sie im Pfarrarchiv in Niederkirchen aufgestöbert hatten. Damals war der Lehrer noch ein »armer Schlucker«. Der Dorfschulmeister, wie er liebevoll genannt wurde, war in jenen Zeiten bettelarm und auf »Almosen« der reichen Bauern angewiesen. Doch war er der Einzige im Dorf, der mit »Herr« angeredet wurde. Er war Dirigent des örtlichen Gesangvereins und zugleich »Dorfpolizist«, der dafür zu sorgen hatte, dass die Kinder abends vor Beginn der Dunkelheit zu Hause waren. Auch andere alte Dokumente wurden auf dem Schulspeicher gefunden, z. B. Vereinsakten aus der Gründerzeit der Vereine und kommunistische Arbeiterzeitungen von 1930 bis 1937. Wahrlich zum Schmunzeln geeignet waren Niederschriften über alte Gemeinderatssitzungen in den Jahren 1908/1909, als Hunde noch einen Maulkorb tragen mussten, das Schlittenfahren und Schneeballwerfen auf den Dorfstraßen noch verboten war und der Lehrer mit der Schulklasse bei einer Beerdigung vor der Bahre gehen musste. Damals gab es im Dorf noch Armenhäuser, an kranken Kindern und am Vieh wurde noch »gebraucht« und der Aberglaube trieb im Ostertal noch sein Unwesen. Erst 57 Jahre nach dem Fund der alten Dokumente kam dem Autor dieses Buches der Gedanke, das ganze in einem Heimatbuch zusammenzutragen. Und somit ist in diesem Buch auch die geschichtliche Entwicklung des Dorfes eingebunden, die eng mit dem Nachbardorf Leitersweiler verbunden ist. Eingeflochten in dieses wahre »Schatzkästlein« des Dorfes Hoof sind natürlich auch alle besonderen Ereignisse in den letzten 57 Jahren – seit 1960. Das gesamte dörfliche Geschehen, die Hoofer Heimatfeste ab 1963 und die vielen Jubiläumsfeste der Vereine und der Kirche sind »original« in dem Buch enthalten: Auszüge aus den Zeitungen in den letzten 5 Jahrzehnten, die vom Autor selbst verfasst wurden. Da werden natürlich auch die Höhepunkte im Dorfgeschehen veröffentlicht, z. B. dass die Gemeinde Hoof in den 70er Jahren als die »Perle des Ostertales« genannt wurde, wurde sie doch mehrfach auf Bundes-, Landes- und Kreisebene mit Gold-, Silber- und Bronzemedaillen ausgezeichnet. Legendäre Hoofer Persönlichkeiten werden wieder »zum Leben auferweckt«, die Vereine werden in ihrer Chronik dargestellt. Das Hoofer Heimatbuch ist nicht nur für die »Heemer« selbst geschrieben, sondern auch für das ganze Ostertal, das rundum in dem Buch einen großen Raum beansprucht. Wer seine Heimat liebt, sie in ihrer Geschichte und in ihrer Neuzeit kennenlernen will, dem sei dieses Buch besonders empfohlen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 977

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Dieter Kremp

HOOF WIE ES FRÜHER EINMAL WAR

Geschichte und Geschichten von Hoof und vom Ostertal

Engelsdorfer Verlag

Leipzig

2017

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Copyright (2017) Engelsdorfer Verlag Leipzig

Alle Rechte beim Autor

Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)

www.engelsdorfer-verlag.de

Das Buch ist gewidmet Erich Schneider, Arnold Merscher, Karl Heinrich, Emil Stamm, Bernhard Schreiner, meiner Urgroßmutter Magdalena Raber, dem Heimat- und Kulturverein Ostertal, dem Heimat- und Kulturverein Steinbach, dem Heimat- und Kulturverein Fürth, dem Dörrenbacher Heimatbund, dem Heimat- und Verkehrsverein Weiselberg, der protestantischen Kirchengemeinde Hoof, der protestantischen Kirchengemeinde Niederkirchen und der katholischen Kirchengemeinde Hoof.

Das Buch ist ein Andenken an unsere Ahnen und ein Vermächtnis für unsere Nachfahren.

„Und hättest du die ganze Welt besessen,

und sonntest dich in ihrem schönsten Licht,

du könntest viel Vergangenes vergessen,

jedoch die Heimat nicht.“

(Heinrich Wolf)

„Was ist Heimat? Ein Fleck Erde, auf dem und von dem wir leben; die räumliche Grundlage unseres Daseins, ein kleiner oder größerer Kreis engverbundener Menschen, mit denen und für die wir leben – ein Kreis von Vorstellungen, Begriffen und Denkweisen, in denen wir leben, die kulturellen Voraussetzungen unseres persönlichen Lebens – ein geographisch- geologischer und geschichtlich-geistiger Zusammenhang.“

(Theodor Storm)

„Wo’s Dörflein traut zu Ende geht,

wo’s Mühlenrad am Bach sich dreht,

dort steht in duftigem Blütenstrauß

mein liebes, altes Elternhaus.

Dahin, dahin verlangt mein Sehnen,

ich denke dein gar oft mit Tränen,

mein Elternhaus, so lieb und traut,

das ich schon lang’ nicht mehr geschaut!“

(Volkslied von Franz Wiedemann)

Weißt du noch, wie es früher auf dem Dorfe einmal war? Es gibt einen „Garten Eden“, ein Paradies auf Erden, aus dem wir nicht vertrieben werden. Es ist das Paradies der Erinnerungen an unsere Kindheit.

Inhaltsverzeichnis

Cover

Titel

Impressum

Widmung

Vorspann: Die Entrümpelung des Speichers in der alten Schule in Hoof

„Die Heemer sind in Hoob daheim“ – Hoof ist unsere Heimat

Woher kommt die Hoofer Mundart?

Wer kennt noch die alten Flurnamen und Gewannbezeichnungen auf der Gemarkung Hoof

Die Gemarkung von Hoof (Gemeindebann)

Das Hoofer Wappen: Ein Leopard im Silberschild

Wer kennt noch die Bedeutung der alten Hausnamen in Hoof?

Die Straßennamen in Hoof – Herkunft und Bedeutung

Erklärung, Herkunft und Bedeutung der alten Gewässernamen auf der Gemarkung Hoof

Ostertaler Nachnamen

Beliebte alte Vornamen im Ostertal

Althergebrachte Begriffe aus den Gemarkungen der Dörfer im Ostertal

Viel Geschichtliches bei der Bannwanderung auf der Gemarkung Hoof zu erfahren (13. Mai 1980)

Bevölkerungsstatistik in Hoof

Hoof – unser Dorf im Wandel der Zeiten

Aus der Frühgeschichte von Hoof

Die Schöffenweistümer von Hoof und Leitersweiler

Kleine Funde erzählen von großen Zeiten – Erste Spuren reichen in die Steinzeit zurück

Orthofoto – Karte der UHG Hoof – Gemarkung Hoof mit Wanderwegen

Schon lange vor den Römern siedelten die Kelten in Hoof

Jakob Koch I. war der „reichste“ Bauer in Hoof – Vom „Weiberdingen“ und vom „Wannerschdaach“ im Ostertal

Aus der Chronik der Hoofer Bauernfamilie Koch

Aus der Geschichte von „Alt-Perersch-Haus“

Dorfbrunnen vor „Alt-Perersch-Haus“, ein Ort der Historie

Gernot Spengler ließ „Schreinerschjobs“ altes Bauernhaus restaurieren

Von der Bullenzucht früher in Hoof

Erinnerungen an Eugen Cloß

Drei Brandgräber 1975 „Im Quetterling“ entdeckt

Elisabeth Cloß aus Hoof wurde 100 Jahre alt

Der größte Kriegsjammer im Ostertal

Hoof war die Hochburg der Kommunisten

Die Hoofer hatten Angst vor dem Geist des „Kerschehoke“

Aus der Entwicklungsgeschichte der Schulen im Ostertal

Die Geschichte der Schule in Niederkirchen

Die Marther Kinder zogen in ihr eigenes Schulheim

Als es noch Winterschulen gab

Die zehn Gebote für den Lehrer von 1872

Das arme Dorfschulmeisterlein

Die Lehrer an der Volksschule Hoof von 1830 bis 1970/71

Albin Damian – Lehrer und Kulturträger in Hoof

Erwin Damian, der Sohn des Lehrers Albin Damian in Hoof, wurde Pfalzpreisträger in Literatur

Der Pfarrer war ein starker Trinker

Lehrer Peter Böll und die Bauern in Hoof

Vor Unterrichtsbeginn mussten die Kinder noch den Stall reinigen

Hunde mussten einen Maulkorb tragen

Die Erziehung der Kinder war befriedigend

Das Ostertal ist eine Verkehrswüste

Der Fleiß der Hoofer Schüler wurde betont – In der Sonntagsschule waren die Mädchen besser als die Knaben

Eine Grippewelle suchte die Hoofer Schule heim – Zwei Drittel der Schulkinder fehlten

Pfäffische Antisowjethetze durch Pfarrer Fauß

Der Aberglaube spielte im Ostertal eine große Rolle

Ortspolizeibeschlüsse der Gemeinde Hoof

Friedhofsordnung früher: Im Leichenzug gehen der Lehrer und die Schuljugend vor der Bahre

Als noch die Schüler die Kartoffelfelder nach Kartoffelkäfern absuchen mussten

Die Schule machte einen guten Eindruck

Ein großes Lob für Lehrer Peter Böll

Tanzveranstaltungen waren für Schüler verboten

Der Zweite Weltkrieg beginnt

Als es für die Kinder noch Kartoffel- und Bucheckerferien gab

Mit der Schulklasse beim Besenbinden

Als das Schneeballwerfen auf den Straßen noch verboten war

In der Hoofer Meistube im Jahre 1880

Als es im Ostertal noch Heuferien und schulfreie Markttage gab

100 000 Mann marschierten durchs Ostertal

Mit der Schulklasse beim Besenbinden

Im Ostertal ist kein Boden für die Mordpest

Als noch Fuhrleute und Kutscher auf den Dorfstraßen unterwegs waren

Weg mit dem Nazi-Bürgermeister König! Neue Frechheiten des Nazi-Königs in Niederkirchen gegen die Arbeiterschaft

Das leichtfertige Umgehen unbeaufsichtigter Kinder mit Feuer

Pfarrer Esselborn, ein beliebter Ostertaler Pfarrer

Die Lehrer hatten einen Drang zur Trunkenheit – Die Kinder „schwänzten“ die Schule

Als es noch Abtritte und Aborte im Dorf gab – Als es noch den Kehrtag auf dem Dorf gab

Von der „Gottlosigkeit“ der Menschen im Ostertal

Der Lehrer musste im Dorf die Viehzählung durchführen

Ostertaler Pfarrer im 16. Jahrhundert – „Der alte Gimsbachius“ wurde wegen Ehebruchs abgesetzt

Das Schlachtvieh ist vor der Tötung durch Stirnschlag mit Beil oder Keule zu betäuben

Hausschlachtungen früher in Hoof

Als das Leitungswasser noch kostenfrei war

Das Schneeballwerfen und das Schlittenfahren waren verboten

Gefäß mit Goldstücken aus dem 16./17. Jahrhundert in „Alt-Weyrichs-Haus“ gefunden

Die Metzgerbuden sind in größter Reinlichkeit zu erhalten

Faschistischer Monarchistentummel im Ostertal – Nazi-Frechheit im Ostertal

Streit zwischen Kommunisten und Nazis

Von der Notlage im Ostertal – Versammlungen der Kommunistischen Partei Saar

Übertretungen in Bezug auf Reisen- und Fremdenpolizei

Abortgruben sind luftdicht gedeckt zu halten

Auf den Hausfleiß der Schulkinder ist wenig zu bauen

Von der Grenznot der Ostertäler

Die Reinlichkeit in den Schulen ließ zu wünschen übrig

Das erste Kriegerdenkmal im Ostertal – Die Gefallenen im ersten und zweiten Weltkrieg

Jahrmarktsordnung der Gemeinde Hoof

Übertretung in Bezug auf öffentliche Verpflichtungen

Auch Erziehungslehre für die Schülerinnen stand auf dem Unterrichtsplan der Landwirtschaftlichen Haushaltungsschule

Auch Schüler aus dem Ostertal besuchten die Landwirtschaftsschule in Kusel

Als es in Hoof noch Kehrtage gab – Der Bürgersteig hieß noch Trottoir

Als die Geldkassette noch unterm Bett stand – 47 „bayrische Heemer“ gründeten 1922 den Sparkassenverein – Blick in die Chronik der Hoofer Raiffeisenkasse

„Fischerschs Wertschaft“ ist eine der ältesten Gastwirtschaften im Kreis St. Wendel

Erinnerungen an „Kleeje Wertschaft“

Bis zum 15. Mai jeden Jahres sind die Hecken und Bäume abzuraupen

Feierliche Schulhauseinweihung in Hoof 1964

Harte Sitten in Hoof

Zum Schmunzeln bestimmt: Lehrer Böll fand an Heiligabend 1901 auf dem Schulspeicher einen Gartenratgeber von 1870

Einblick in die Geschichte der protestantischen Kirche in Hoof

Pfarrer Kurt Wienold war über 40 Jahre Seelsorger der prot. Kirchengemeinde Niederkirchen

Die Luitpoldlinde, ein Denkmal urbayerischer Vergangenheit

Unterricht in Heimatkunde war in den Schulen Pflicht – Bannwanderungen der Schüler auf der Gemarkung waren vorgeschrieben

Der Zweite Weltkrieg beginnt

Wer kennt noch August Schneider, den legendären „Bienevadder vom Oschderdaal“?

Das Jahrhundertunwetter 1980 im Ostertal

Die Geschichte der Hoofer Laubensiedlung – Im „Achterheck“ entstand 1936 ein Wohngebiet

Blindgänger explodierten auf der „Schermeshöhe“

Das erste Hoofer Heimatfest 1963

Erstes Hoofer Heimatfest mit Luftballonwettbewerb am 22. Juni 1963

Arme Verhältnisse in Hoof – Die Hoofer wanderten 1840 nach Amerika und 1871 ins Saargebiet aus

In der Schule wurde der Geburtstag von Prinzregent Luitpold gefeiert – Abschied von Pfarrer Esselborn

Legendäre Hoofer Persönlichkeiten: Arnold Merscher, Karl Heinrich, Emil Stamm, Erich Schneider und Bernhard Schreiner

Am 25. Juli 1980 loderte das Jakobsfeuer die ganze Nacht hindurch

Als die Kommunisten im Ostertal als „Gesindel“ verschrien wurden

Auszüge aus der „Arbeiterzeitung“ der KPD von 1930 bis 1940

Der Chorgesang in Hoof geht bis zum Jahre 1880 zurück

Hoofer Heimatabend mit Folklore und viel Humor – Drei Jubiläumsvereine feierten gemeinsam im Juni 1977

Vom Fest der Jugend und der Verherrlichung des Führers im Unterricht

Die Geschichte der katholischen Kirche in Hoof

Feier des 50. Jahrestages des Kirchbaus der katholischen Kirche Christkönig in Hoof

Das katholische Pfarrheim in Hoof wurde feierlich eingeweiht

1963 gab es in Hoof 13 Vereine

Tödlicher Irrtum: Im Herbst 1945 kostete eine Pilzvergiftung drei Menschen in Osterbrücken das Leben

Silberne Amtskette für Ortsvorsteher Walter Cullmann – Empfang zum Auftakt der Hoofer 650-Jahr-Feier am 13. Januar 1994

Ein Blick zurück in die gemeinsame Geschichte von Hoof und Leitersweiler

Großer Heimatabend als Auftakt der Festlichkeiten zum 650-jährigen Dorfjubiläum

Fotos erweckten das alte Dorf wieder zum Leben

650 Jahre Hoofer Geschichte zogen vorbei – Festumzug aus Anlass der 650-Jahrfeier im August 1994

„Die Eltern trinken sehr stark“

Hoofer Heimatfest 1979 – Dörfliche Vergangenheit wurde im Festzug lebendig

Besiegelung der Partnerschaft Hoof – Elmstein im Juli 1980

Wäre Joseph Kratz nicht gewesen, hätte es keine Partnerschaft zwischen Hoof und Elmstein gegeben

Geschichtsträchtige Funde auf der Schermeshöhe

Sensendengeln beim Bartholomäusfest des Obst- und Gartenbauvereins Hoof

Chronik des Musikvereins Hoof

Die Angliederung durch die Gebiets- und Verwaltungsreform 1974 an die Stadt

Das ehemalige Steinkohlenbergwerk in Hoof

Entwässerung der alten Grubenstollen auf dem Eltzenberg verlangt

Moderne Wünschelrutengänger auf dem Eltzenberg unterwegs

Von der alten Glashütte zu Hoof – Der „Manager“ war ein Betrüger

An Krätze, Thyphus und Diphtherie waren viele Schüler erkrankt

Der erste Spatenstich zum Bau der Ostertalbahn im Oktober 1934 auf der „Platte“ in Hoof

Einst wurde der „Gläserne Zug“ bejubelt – Das 50-jährige Jubiläum der Ostertalbahn wurde gefeiert

Mit „rollenden Weinstuben“ vom Ostertal an die Mosel – 950 Ostertäler auf Jubiläumsfahrt

Einst war Hoof die „Perle im Ostertal“

Hoof ist wieder die „Perle des Ostertals“ – Verleihung der Silberplakette im Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ – 66 „Heemer“ waren diesmal in Berlin

Hoof gewinnt wieder Schönheitskonkurrenz des Kreises – Die „Perle des Ostertals“ zeigt eine vorbildliche Bürgerinitiative

Kreissieger im Dorfverschönerungswettbewerb wurde wieder Hoof – Die Note „ausgezeichnet“ für den schönsten Ort

„Hoof erblickt das Licht der Welt“

„Wir waren alle froh, dass wir Saarländer wurden“

Schmied Rudi schrieb Ostertaler Geschichte – Am 24. Juni 1947 kam das Ostertal zum Saarland

Mancher Zöllner drückte ein Auge zu – Mit vollem Rucksack über den Labach

Hoofer Baumpatriarchen trotzen der Zeit

Die Leitersweiler Buchen sind uralte Naturdenkmäler

Der Volkssturm sprengte die Osterbrücke

Chronik des DRK-Ortsvereins Hoof – Als die Kinder in der Schule noch „Menschenkunde“ hatten

Das DRK Hoof feierte sein 25-jähriges Bestehen

Der „Verein zur Förderung der Dorfentwicklung“ stellt sich vor

Im oberen Buchengraben treibt der Riesenbärenklau sein Unwesen

Auf den Spuren der Vorfahren in Hoof – Ein Brasilianer besuchte die Ostertaler Heimat seines Ururgroßvaters

Eine Heimstätte für die Jugend – Einweihung des Hoofer Sportheimes

Jakob Gerhart erbaute die alte Dorfschmiede in Hoof

Drei Vereine feierten gemeinsam ihr 40-jähriges Jubiläum

Festumzug aus Anlass der 650-Jahrfeier von Hoof – Ungarndeutsche erinnerten an die Vergangenheit

Uta Stamm siegte beim Sonnenblumen-Wettbewerb – Siegerehrung beim Erntedank

Alte Mühlen im mittleren Ostertal

Hoofer Heimatabend mit Folklore und viel Humor – Drei Jubiläumsvereine feierten gemeinsam

Auf den Spuren der Vorfahren im Ostertal

Wechselvolle Geschichte beim Gesangverein „Sängervereinigung“ Hoof

Dörfliche Vergangenheit wurde im Festzug lebendig – Historischer Umzug beim 3. Hoofer Heimatfest

Der Krauthobel wanderte von Haus zu Haus – Die Erntefeier wurde vorbereitet

Hauptlehrer Ernst Müns zu Grabe getragen

„Aawersch Lina“ und ihr Zimtwaffeleisen

Die UHG drückt dem Dorf ihren kulturellen Stempel auf

Gelogen, dass sich die Balken bogen – UHG Hoof präsentierte gelungenen Theaterabend

Die Kinder fehlten im Unterricht, weil sie bei der Ernte helfen mussten – Drei Lehrer sind im Krieg gefallen

Als es noch Kartoffelferien für die Schulkinder gab

Als die Bauern die Knechte und Mägde noch dingten

Drei Vereine – ein großes Fest. Sportler, Musiker und Gartenbauern feierten gemeinsam das 50jährige Vereinsjubiläum

Die Schulkinder ließen die Drachen steigen – Die Väter halfen beim Basteln in der Schule

Legendäre Pflanzaktion auf dem Rosenberg – 25 Patenbäume wurden gepflanzt

Ortspolizeibeschlüsse der Gemeinde Hoof

Im Gerberstall wurde eine Baumschule errichtet – An der Brücke über den Grügelborn wird eine Kelter errichtet

Erinnerungen an die landwirtschaftliche Winterschule im Ostertal

„Korekaschde mit Hut“ gebaut – Ernteromantik auf dem Hoofer Rosenberg

Auf einer Bannbegehung besucht die Schule die Stätte der ehemaligen Glashütte in Hoof

Geschichtliches vom Ostertal – Drei edle Ritter machten drei adeligen Schwestern den Hof

Aus der Chronik des Obst- und Gartenbauvereins Hoof

„Heemer“ feiern Jubiläumskirmes – 125 Jahre Kirmes in Hoof

Straußrede war der Höhepunkt der „Heemer Kerb“

Spielende Kinder durch Gift gefährdet – Rattenbekämpfungsaktion in Hoof

Der Hoofer Erlenhof hat seine Wurzeln in „Alt-Perersch-Bauernhaus“

Als das mittlere Ostertal noch seinen König hatte

Vereinsgeschehen früher und heute

Die „Heemer Kerb“ ist das einzige echte Kirchweihfest im Ostertal

Ein uralter Kirmesbrauch: Das „Brezel-Ausdanze“ an der „Heemer Kerb“

Die Hoofer „Kerweredd“ nach dem Zweiten Weltkrieg

Sitten und Bräuche bei der Hoofer Dorfkirmes

Treiben wie auf der Kirmes um die „Jungfrau vom Ostertal“ – Brunnenanlage im Dorfkern von Niederkirchen eingeweiht

Wegen Bombenangriffe der Amerikaner wurde die Schule geschlossen

Chronologische Auflistung der wichtigsten Ereignisse im Mittelalter im Ostertal

Der biblische Garten an der Margarethenkirche in Niederkirchen

Als es noch Ehelehre, Säuglingslehre und Erziehungslehre in der Hauswirtschaftsschule in Niederkirchen gab

Von den Wirren der Kriege von 1618 bis 1870/71 im Ostertal

Vom Wildfangstreit

140 Jahre evangelische Kirche in Hoof

Von der Prügelstrafe und der Backpfeife früher in der Schule

„Perersch Karl“ und sein Bauerhof in der Vorstadt

Am Friedhof um die Kirche in Niederkirchen fanden bis 1820 alle Ostertäler ihre letzte Ruhestätte

Alte Sitten und Bräuche in früheren Zeiten in Hoof, die heute fast alle ausgestorben sind

Aus der Chronik des Angelsportvereins Hoof

Die Geschichte der spätgotischen Margarethenkirche in Niederkirchen

Ein Blick zurück in die gemeinsame Geschichte von Hoof und Leitersweiler

Die Gemeinde Niederkirchen trat 1538 der Reformation bei

Die Anfänge der Pfarreien und Kirchen im Ostertal

Die Winterschullehrer wurden von der Gemeinde wie ein Knecht gedungen

Das Lied vom armen Dorfschulmeisterlein

Die Hoofer Bürger im Zweiten Weltkrieg

Vom „Hartz-Krämer“ im Ostertal

Als es früher noch eine Dämmerstunde gab

Aus der Chronik des Sportvereins Hoof

Aus der Chronik der Freiwilligen Feuerwehr Hoof

„Waldbrand im Hoofer Siedlungsgelände bekämpft“

Einweihung der zweiten Station des „Baum-Kreuz-Weges“ am Hoofer Bunker

Im „Priel“ („Brühl“) standen die Armenhäuser

Die Chronik des Heimat- und Kulturvereins Ostertal

Von Bauerntrachten in unserem Dorf

Spinn- und Strickabende in „Alt-Pererschs-Haus“

Riesensensation im Ostertal

Aus der Chronik des Landfrauenvereins Mittleres Ostertal

In Bibelkunde sehr gut – Bauernkinder waren im Unterricht schläfrig

Die Dorfbewohner waren früher Ackerer

Die meisten Hoofer wählten die Kommunistische Partei

Der Bund Naturschutz Ostertal ist der größte Naturschutzverein im Saarland

Der Kindersegen in Hoof war reichlich – Viele Familien waren bitterarm

Eine Sage vom Klingelwald – „Feuer hütet den Klingelwald“

Die Sage „vom geheimnisvollen Niesen“ im Wiesental zwischen Werschweiler und Niederkirchen

Karl Lang, eine legendäre Ostertaler Persönlichkeit

Hoof im Wandel der Zeit: Vom Ackerer zum Bergarbeiter

Die ältesten Untertanen in Hoof von 1606

Aus der Chronik des VdK Ostertal

Das Leben im Dorf im Kriegsjahr 1915 – Den Wert der „Bergmannskuh“, der Ziege, lernte man kennen

Die Bauern mussten Frondienste für die französische Herrschaft leisten

Von der Kapelle zum Gotteshaus

Peter Volz, eine besondere Ostertaler Persönlichkeit

Eingegangene Siedlungen (Wüstungen) in Hoof und in der Umgebung

Aus der Chronik des Bienenzuchtvereins Ostertal

Quellenverzeichnis

Vorspann: Die Entrümpelung des Speichers in der alten Schule in Hoof

Der „Herrgott“ in Leitersweiler war ein gebürtiger „Heemer“

Meine erste Stelle als Junglehrer trat ich am 15. April 1958 in der Evang. Volksschule in Brebach-Fechingen an, wo ich im ersten Jahr eine 8. Klasse mit „sage und schreibe“ 82 Schüler unterrichtete: für die heutige Zeit unvorstellbar. Schon in jener Zeit fuhren wir von meinem Geburtsort Steinbach aus an Samstagabenden und an Sonntagen mit dem Ostertal-Zug, dem „Ostertaler Lottchen“, bis nach Niederkirchen, Hoof und Osterbrücken. Nach Fürth, Dörrenbach und Werschweiler liefen wir zu Fuß.

Nach Ablegung meiner 2. Lehrerprüfung in Brebach am 24. Juni 1960 wurde ich an die Evang. Volksschule in Hoof versetzt, wo ich am 28. August 1960 meinen Dienst antrat. Damals bestand ja für die Lehrer eine Dienstpflicht, sie mussten in dem Ort wohnen, wo sie unterrichteten. So wohnte ich vorher auch 2 ½ Jahre in Brebach-Fechingen, wo ich u. a. auch im Haus von Herbert Binkert wohnte, der ja in den 50er Jahren Fußballspieler beim 1. FC Saarbrücken war, ein legendärer saarländischer Fußballnationalspieler.

Es war ein unendlicher Zufall, wie ich als gebürtiger Steinbacher letztendlich als junger Lehrer nach Hoof kam. Auf der Steinbacher „Quetschekerb“ (Septemberkirmes) lernte ich im September 1959 meine spätere Ehefrau Waltrud kennen. Sie war dort mit ihrer Schwester Marga zusammen auf der Kirmes. Ihre Cousine Irmtrud aus dem benachbarten Dörrenbach war nach Steinbach verheiratet. Irmtrud hatte Waltrud und Marga zur Kirmes eingeladen, wie das früher unter Verwandten so war. Beim Kirmestanz im Zelt lernten wir uns kennen. Es war meine erste Liebe. Von da ab fuhr ich fast jeden Samstagabend, wenn ich von Brebach nach Steinbach zurückkam, mit dem Ostertaler „Lottchen“ nach Hoof. Es war eine wunderschöne Zeit. Und die Hoofer Aprilkirmes, das erste Kirchweihfest im Jahr, zog hunderte von jungen Besuchern magisch an.

Doch drehe ich diese Zeit einige Jahre zurück, denn die ersten Erlebnisse in Hoof hatte ich schon Anfang und Mitte der 50er Jahre. Ich spielte in der Steinbacher Jugendmannschaft Fußball und da bekam ich die ersten Kontakte mit den Jugendfußballspielern in Hoof. Ich erinnere mich ganz besonders an zwei Jugendfußballspiele in Hoof und in Steinbach, das muss wohl 1952 und 1953 gewesen sein. Wir spielten im Hoofer „Gerberstall“, wo damals der erste Hoofer Sportplatz war. Es war ein recht kleines Spielfeld. Ich machte einen Abschlag von der Strafraumgrenze unseres Tores und der Ball flog ins Hoofer Tor. Ein anderes Jugendspiel in jener Zeit auf dem Sportplatz in Steinbach gegen Hoof ist in die Geschichte eingegangen, und noch heute erinnern sich die Hoofer an dieses legendäre Fußballspiel. Das Spiel in Steinbach stand unentschieden 1:1. Unsere Steinbacher Mannschaft brauchte aber einen Sieg, um Meister zu werden; auch Hoof brauchte zur Meisterschaft einen Sieg. Nun war aber aus unerklärlichen Gründen der Schiedsrichter ausgeblieben. Ein Einheimischer pfiff das entscheidende Spiel. Es war Erich Spettmann, kein gebürtiger Steinbacher, sondern ein im Krieg Vertriebener aus Ostpreußen. Das Spiel stand immer noch 1:1, doch Spettmann ließ weiterspielen, immer wieder, immer wieder. Er überzog die normale Spielzeit um wohl eine halbe Stunde, bis das Steinbacher Siegestor fiel. Das wäre für uns Steinbacher die Meisterschaft gewesen. Die Hoofer Jugendspieler ärgerten sich außerordentlich, wurden sie doch regelrecht beschissen. Auf Beschwerde des SV Hoof wurde dann das Spiel in St. Wendel wiederholt, wo Hoof dann verdient gewann und Meister wurde.

Ich erinnere mich auch, dass wir in dieser Zeit nach dem Fußballspiel im Gerberstall immer in „Alt-Kleeje – Wirtschaft“ in einer „Bütt“ (Wanne) im Flur uns waschen konnten. Duschgelegenheiten gab es noch nicht.

Und wie war es nun, als ich durch Zufall an die evang. Volksschule nach Hoof kam? Als ich dann 1959 meine spätere Ehefrau Waltrud kennenlernte, war ja ihre Mutter schon gestorben. Sie starb kurz nach ihrem 40. Geburtstag und hinterließ sechs Kinder. Von ihnen starb ihr jüngster Bruder Günter im Alter von 21 Jahren bei einem Autounfall auf der Straße zwischen Ruthweiler und Thalichtenberg. Es war schon ein Drama, wie Waltruds Mutter Hedwig starb. Sie war im 8. Monat schwanger und erwartete ihr 7. Kind. Sie hatte vorgezogene Wehen. Der legendäre Arzt Dr. Günther aus Niederkirchen kam und gab ihr eine Spritze. Wenige Minuten später starb sie an Embolie. Hedwig war so alt wie „Schule Friedche“ und Bertha Zimmer. Für die sechs hinterbliebenen Kinder war dann ihre Großmutter Lina, „Awersch Lina“, ihre „Mutter“.

Damals gab es im Dorf noch den „Plumpsklo“ auf dem Hof. Ich erinnere mich auch, wie ich im März 1960 in den Osterferien einen Wagen voll Mist aufladen musste, denn die Familie führte noch als Nebenerwerb eine Landwirtschaft.

Am 2. Juni 1960, kurz nach unserem 23. und 20. Geburtstag heirateten wir und wurden in der evangelischen Kirche in Steinbach getraut. Wie das damals noch vorgeschrieben war, wurde am Bürgermeisteramt in Steinbach das „Aufgebot“ ausgehängt. Als ich einige Tage später das „Aufgebot“ sah, hatte sich ein Steinbacher Schulkamerad einen Scherz erlaubt. „Vogels Fritz“ hatte neben dem Aushängekasten ein kleines Schild angebracht, auf dem stand: „Der Herr Lehrer muss mal!“ Vom 3. Juni 1960 bis zum 15. Juli 1960 wohnten wir beide noch in Brebach, bis ich dort meine 2. Lehrerprüfung ablegte.

In dieser kurzen Zeit geschah ein wahres Wunder. Ich hatte eine Klassenkameradin aus Ottweiler, Brigitte Müller, mit der ich zusammen das evangelische Lehrerseminar in Ottweiler besuchte. Ihre erste Lehrerstelle war in Hoof, die meine in Brebach-Fechingen. Brigitte hatte einen Freund aus Bübingen, der nur zwei Kilometer entfernt von Brebach wohnte. Wir beide mussten heiraten, doch ich wollte als Lehrer nicht in Brebach bleiben und sie nicht in Hoof. Also gingen wir beide gemeinsam zum Kultusministerium in Saarbrücken und stellten den Antrag auf Versetzung. Und so wurde ich mit Wirkung vom 28. August 1960 an die Volksschule in Hoof und Brigitte an die Volksschule in Brebach-Fechingen versetzt. Wir haben also miteinander „getauscht“. Wäre Brigitte Müller nicht Junglehrerin in Hoof gewesen, und ich nicht in Brebach, so wäre ich wohl nicht nach Hoof gekommen. Brigitte heiratete am gleichen Tag wie ich, zog nach Bübingen um, wo sie auch heute noch wohnt.

Waltrud und ich wohnten ab Ende Juli 1960 zuerst in Hoof im Haus von Kurt Stamm rechts unterhalb der alten Schule, später im Haus von Paul Alles direkt gegenüber der Schule. In Hoof kamen unsere beiden Kinder auf die Welt, Sohn Stefan (geb. am 5. 11. 1960) und Tochter Julia (geb. am 15. 7. 1963). Sohn Stefan wurde mit 18 Jahren Bundessieger in Mathematik und vom damaligen Bundespräsidenten Prof. Dr. Carl Carstens in Bonn geehrt. Er studierte Mathematik an der Uni in Saarbrücken und wurde schon mit 22 Jahren der jüngste Doktor im Saarland.

Kurz vor meinem Dienstantritt an der Volksschule Hoof musste ich mich, wie das damals noch vorgeschrieben war, beim Bürgermeister vorstellen. Am 20. August 1960 besuchte ich Arnold Merscher, der damals über die „Freie Liste“ Bürgermeister von Hoof wurde. Schon bei der „Vorstellung“ wurden wir „per Du“. Arnold war einer meiner besten Freunde. Zweimal in der Woche trafen wir uns in seinem Büro: Arnold, Erhard Kraushaar und ich. Das waren immer schöne Stunden. Gute Kontakte bestanden auch zu Alfons Schneider, dem früheren Bürgermeister von Hoof, der mit mir und Albert Gerhardt („Balze Albert“) zusammen am 19. Mai Geburtstag hatte. Gute Freunde von mir waren auch Bernhard Schreiner, Arthur Schneider („de Momber“), Hans Kraushaar, Werner Kratz, Robert Kratz, Erich Schneider, Karl Heinrich und August Koch.

Nur wenige Tage nach meinem Einzug in Hoof war schon Erich Schneider bei mir und engagierte mich für den Obst- und Gartenbauverein Hoof, in dessen Vorstand ich später gewählt wurde. Das gleiche tat Bernhard Schreiner, der damalige Vorsitzende des Sportvereins Hoof. So wurde ich auch bald in den Vorstand des Sportvereins gewählt und übernahm das Amt des Theaterleiters. Damals hatte der Sportverein noch eine aktive Theaterabteilung.

In der Schule gründete ich eine Theatergruppe. Bei einem Theaterspiel mit meiner Schule in der Adventszeit 1962 in „Kleeje Saal“ war das Haus „proppevoll“. Hans Hoffmann spielte die Hauptrolle in dem Theaterstück „Jedermann“ von Hugo von Hofmannsthal. Auch der damalige Landtagsabgeordnete Dr. Hans Maurer war unter den Besuchern. Das Theaterstück gefiel ihm so gut, dass mir das Kultusministerium in Saarbrücken einen Leitz- Dia-Projektor für meine Schule schenkte. Ein Dia-Projektor war damals in einer Schule sehr selten.

Jeden Freitagabend auf dem „Tippabend“ in Kleeje-Wirtschaft traf sich dort der Spielausschuss des SV Hoof, um die Mannschaften für die Sonntagsspiele der 1. und 2. Mannschaft aufzustellen. So war das damals noch üblich. Zum Spielausschuss gehörten Bernhard Schreiner, Otto Stuber und ich. Wenn dann Albert Gerhardt („Balze Albert“) und Karl Bayer („de Bayer-Karl“) anwesend waren, gab es auch hin und wieder Streitereien zwischen den beiden. Karl Bayer war der Vater der Wirtin „Kleeje“ Gertrud und stand selbst oft hinter der Theke. Als beide dann alt waren, sagte „Balze Albert“ immer wieder, wenn er einen zu viel getrunken hatte, zum „Bayer Karl“: „Du bischt jo gar kein Heemer. Ich benn de älteste Heemer, nett Du.“ Karl Bayer war ja in Seitzweiler geboren, wohnte dann in Osterbrücken, von wo aus er dann nach Hoof einheiratete.

1962 gründete ich den DRK –Ortsverein Hoof und wurde 2. Vorsitzender.

Die Gemeinderatssitzungen fanden abwechselnd im Gasthaus Holzapfel-Dell („Fischers“), in Schule beim Anni und beim Friedche, Im Gasthaus Gerhardt („Kleeje) und beim Aulenbacher am Hoofer Bahnhof statt. Die Sitzungen waren damals immer gut besucht. Ich erinnere mich an zwei Sitzungen des Gemeinderats beim Aulenbacher und in „Schule“. Im September 1961 fand eine Sitzung beim Aulenbacher statt. Hauptberatungspunkt war das zu erschließende Neubaugebiet am Puhl. Der Wirt Aulenbacher hatte an diesem Tag seinen 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass gab er den damals so beliebten Schnaps „Ratzeputz“ an die Gemeinderatsmitglieder und die Zuhörer aus. Und einige von ihnen tranken wohl zu viel davon. Erst am frühen Sonntagmorgen kamen wir torkelnd nach Hause.

Einmal war eine Gemeinderatssitzung im Nebenzimmer in „Schule-Wirtschaft“. Auch hier stand ein Bericht über das Neubaugebiet auf der Tagesordnung. Ich hatte mich mit meiner Abschlussklasse zur Sitzung angemeldet, wollte ich doch den Jungen und Mädchen einmal zeigen, wie so eine Sitzung ablief. Nach gut einer Stunde mitten in der Beratung war ein Bauer, der Mitglied im Gemeinderat war, eingeschlafen. Die Kinder lachten darüber. Das kam übrigens öfters vor.

Ich war kaum vier Wochen an der Hoofer Schule – es war Mitte/Ende September 1960 – als Folgendes geschah: Ich stieg hinauf auf den alten Schulspeicher und schlug die Hände überm Kopf zusammen. Der ganze Speicher lag voll mit Gerümpel. Darunter waren uralte Schultagebücher, Schulreskripte-Bücher, Hefte und Broschüren von Gemeinderatssitzungen und andere Akten, auch uralten Karten von der Gemarkung Hoof aus den Jahren 1862 und 1880. Doch leider war fast alles, was da auf dem Boden lag, verschimmelt und verstaubt. Ich säuberte z.B. ein altes Protokollbuch der Schule aus dem Jahre 1906. Leider war manche Schrift nicht mehr zu entziffern. Nun wusste ich, dass alles was da oben im Speicher lag, wertvolle heimatkundliche Unterlagen waren, die nicht verloren gehen durften. Doch am anderen Tag geschah was Unglaubliches! Zwei Männer in Schaffanzügen vom Bauhof in Niederkirchen kamen – Hoof gehörte früher ja zur Bürgermeisterei Niederkirchen. Die Männer hatten vom Bürgermeisteramt in Niederkirchen den Auftrag, den Speicher in der alten schule zu entrümpeln und alles zu verbrennen. „Ach, Gott!“ sagte ich, „das darf nicht geschehen!“ Ich sagte ihnen, dass da oben uralte wertvolle Akten lagen, die ich vor dem Verbrennen retten wollte. Ich bat die Arbeiter, einige Tage zu warten. Am anderen Nachmittag machte ich mich selbst ans „Entrümpeln“. Vieles war allerdings nicht mehr brauchbar. Zusammen mit meinem Schüler Hans Kratz, der „Bibliothekar“ an meiner Schule war – damals gab es noch eine Schulbibliothek, die jeden Samstagnachmittag zur Ausleihe von Büchern an die Kinder und ihre Eltern geöffnet war – trugen wir beide die alten Schul- und Gemeindeakten zu mir in meine Mietwohnung, wo sie in meiner „Schatztruhe“ verwahrt wurden. Heute befinden sich diese Unterlagen im Museum im Mia Münster-Haus in der Stadt- und Kreisbibliothek St. Wendel. Aus diesen alten Akten stammt auch eine Vielzahl von Artikeln, die ich im Laufe der Jahre in den Heimatbüchern des Landkreises St. Wendel und in der Saarbrücker Zeitung veröffentlichte, deren freier Mitarbeiter ich über 50 Jahre lang war. Mit die ersten Berichte waren schon Mitte der 60er Jahre: „Das ehemalige Steinkohlebergwerk in Hoof“ und „Die alte Glashütte zu Hoof“.

Beim Durchstöbern der alten Schul- und Gemeindeprotokolle hatte ich aber zunächst ein großes Problem, waren sie doch noch zum allergrößten Teil in altdeutscher Sütterlinschrift aufgezeichnet. (Sütterlinschrift: Nach dem Schulmann Ludwig Sütterlin, 1865 bis 1917, genannte deutsche Normalschrift bis 1945). Diese Schriftform hatte ich ja nicht mehr kennengelernt. Doch meine Mutter half mir da. Sie „übersetzte“ einige Unterlagen und ich schrieb sie auf. Und nach recht kurzer Zeit war ich selbst in der Lage, die alte deutsche Schrift zu entziffern und langsam zu lesen.

Am Kirmesmontag 1961 – das war Ende April – machte ich mit meiner Abschlussklasse eine Bannwanderung hinauf zur „Schermeshöhe“ an die Gemarkungsgrenze des Nachbarortes Haupersweiler. Ein Hoofer Bauer hatte mir erzählt, er habe beim Pflügen dort oben immer wieder Ziegelscherben entdeckt, was sogar heute noch der Fall ist. Wir sammelten einen Korb voll Ziegelscherben, die ich dann eine Woche später mit dem Zug zum Landeskonservatoramt in Saarbrücken brachte. Alfons Kolling, der Landeskonservator aus St. Wendel, war bass erstaunt. Er teilte mir dann später mit, dass es sich um Überreste eines römischen Gutshofes handelte. Damit war endlich bewiesen, was ich ja schon aus den alten gefundenen Akten schon wusste. Die „Schermeshöhe“ (Scherbenhöhe) war eine historische Siedlungsstätte aus keltischer, römischer und fränkischer Zeit. Leider waren für Ausgrabungen kein Geld vorhanden – und das bis heute nicht. Dort befindet sich auch noch ein Brunnen aus römischer Zeit, der im Rahmen der Feierlichkeiten des Hoofer Heimatfestes 1978 von einem in ganz Deutschland bekannten Wünschelrutengänger haargenau ausgependelt wurde.. Es war Wilhelm Mörsdorf, der Vater des ehemaligen saarländischen Umweltministers Stefan Mörsdorf.

Mitte der 1970er Jahre wurden dann auch beim Hausbau auf dem „Quetterling“ und beim Ausbau des Feldweges im oberen „Staffel“ in direkter Nähe des „Reiherswald“ keltische Brandgräber entdeckt. Auch der Name „Klingelwald“ dort zwischen Hoof und der Gemarkung Leitersweiler weist auf Fundstätten aus früherer Zeit zurück. Der Flurname „Klingelwald“ weist auf das Wort „Klinker“ hin, was ursprünglich ein hartgebrannter, „klingender“ Ziegel war. Auf eine frühe Besiedlung hier weisen im Klingelwald auch viele große Bodenflächen von Immergrün hin, die im Wald dort ganze Teppiche bilden. Immergrün wurde im frühen Mittelalter immer in unmittelbarer Nähe von Klöstern und Abteien angepflanzt.

Das wohl schönste und größte Fest in Hoof war das erste Heimatfest 1963, das auf der Wiese am „Bornacker“ in der Hoofer Vorstadt stattfand. Dort war ein großes Festzelt aufgebaut. Es war ein unvergängliches Ereignis in Vorbereitung und Gestaltung ein gemeinschaftliches Fest aller dörflicher Vereine mit Unterstützung der Volksschule Hoof. Schirmherr des Heimatfestes war der damalige Landrat Werner Zeyer. Zum Festausschuss gehörten Dieter Kremp, Bernhard Schreiner und Günther Oswald. Festausschussvorsitzender war Dieter Kremp. Mit ein Höhepunkt des Festes war die Aktion „Luftballon“ der Volksschule, bei dem Hans Jürgen Clohs den ersten Preis errang. Sein Luftballon landete in Lodz in Polen und legte – sage und schreibe – rund 900 Kilometer zurück. In seinem Grußwort sagte Bürgermeister Arnold Merscher: „Wollen Sie bitte das hier erlebte in ihren Herzen aufbewahren und gerne an die beiden Festtage in Hoof zurückdenken.“

Ich erinnere mich noch heute an ein tieftrauriges Ereignis im Frühjahr 1963. Es war ein wunderschöner warmer Frühlingstag, ein Samstag im April. Ich unterrichtete die Abschlussklasse und stellte die Fenster des Klassenzimmers auf, weil es draußen so angenehm warm war. Die Kinder waren gerade dabei, einen Aufsatz zu schreiben. Ich schaute das Fenster hinaus auf die Straße, als Heinz Kraushaar vorbeikam, im Volksmund „de Matz“ genannt. Mit der Motorsäge im Arm ging er hinauf in den „Puhle Wald“, wo gerade mit der Erschließung des Neubaugebietes begonnen wurde. Heinz Kraushaar war von Beruf Forstangestellter und gerade 28 Jahre alt. Er wollte an diesem Samstagmorgen da oben im Wald Bäume fällen. Der Wald musste ja gerodet werden. „De Matz“ war ein guter Freund von mir, ein guter Fußballspieler. Wir schwatzten kurz miteinander. Dann ging Heinz Kraushaar weiter hinauf in den Wald und fing an, Bäume zu fällen. Man hörte laut das Geräusch der Motorsäge. Doch plötzlich verstummte das Motorengeräusch. Das dauerte aber seltsam eine lange Zeit. Einem Anwohner nahe der Schule, Ferdinand Müller, war das auch aufgefallen. Er ging eilends an der Schule vorbei hinauf an den Wald und fand den „Matz“ tot unter einem Baumstamm liegen. Ein Baum hatte ihn beim Fällen erschlagen. Ich war wohl der Letzte, der ihn lebend gesehen hatte. Sein Tod war ganz besonders schlimm, denn seine Frau war schwanger und erwartete ein Kind. Das Mädchen hat also seinen Vater nicht erlebt. Manuela ist heute 54 Jahre alt, so alt wie meine Tochter Julia.

Ich erinnere mich auch an ein ganz anderes Ereignis, das mehr zum Schmunzeln geeignet ist. Im Spätsommer 1961 ging ich hinauf auf die „Fröhn“, um dort Brombeeren zu pflücken. Ich befand mich schon auf der Leitersweiler Gemarkung, als der legendäre, im Dorf eher unbeliebte, Leitersweiler „Feldschitz“ (Feldschütz) Spengler erschien, der im Volksmund den Spitznamen „de Herrgott“ hatte. „De Herrgott“ hatte wirklich zu bestimmen wie der liebe Gott. Spengler war in Hoof geboren und nach Leitersweiler verheiratet. Er kontrollierte jeden Tag die Gemarkung von Leitersweiler, im Frühherbst besonders oft, weil er auch Obstfrevler erwischen wollte. Spengler kam mir auf der Höhe entgegen und verwies mich von der Leitersweiler Gemarkung: „Ein Heemer (Hoofer) darf nicht auf unserer Gemarkung Brombeeren pflücken.“

Und wie kam Lehrer Werner Deller als Schulleiter nach Hoof? Eine Episode spielte sich da im Vorfeld ab – noch heute zum Schmunzeln geeignet. Schulleiter in Hoof war Anfang 1962 noch Lehrer Spengler, der Vater von Dr. Gernot Spengler, der Ende des Schuljahres zur Rektorstelle nach Niederkirchen wechselte. Die Hoofer Schulleiterstelle wurde nun ausgeschrieben und Lehrer Werner Deller erhielt die Rektorstelle. Nun wollte aber Bürgermeister Arnold Merscher unbedingt vorher wissen, wer denn Lehrer Werner Deller sei. Arnold hatte ja als Bürgermeister vorher auch die Unterlagen vom Schulamt in St. Wendel erhalten und fuhr mit mir am 7. Februar 1962 nach Otzenhausen bei Türkismühle, wo Deller angeblich Lehrer an der Volksschule in Otzenhausen sei. In Otzenhausen angekommen, gingen wir auf Spurensuche, doch niemand, den wir nach einem Lehrer Deller auf der Straße fragten, kannte ihn. Er war hier in Otzenhausen unbekannt. So gingen wir ins nächste Gasthaus, doch auch hier kannte keiner den Namen Deller. Seltsam war es im Gasthaus in Otzenhausen! Der Inhaber der Gastwirtschaft war der frühere saarländische Fußballnationalspieler in den 50er Jahren – Theo Puff vom 1. FC Saarbrücken. Als wir im Gasthaus saßen und der Wirt das Radio anmachte, erschien die unfassbare, unendlich traurige Meldung vom schweren Grubenunglück in der saarländischen Grube Luisenthal, wo 299 Bergleute starben. Wir fuhren nun zurück nach Hoof, wo Arnold noch einmal die Unterlagen vom Schulamt durchlas und plötzlich merkte, dass er sich geirrt hatte. Werner Deller war nicht Lehrer in Otzenhausen, sondern in Ottenhausen in der Nähe von Gersheim bei Saarbrücken. Merscher hatte also Otzenhausen und Ottenhausen miteinander verwechselt. Und so trat dann zum Schuljahresbeginn 1962/63 Werner Deller seinen Dienst als Schulleiter an der Volksschule in Hoof an. Ich selbst kam dann ja im Sommer 1964 als Schulleiter an die Volksschule in Leitersweiler.

Ein viel schlimmeres Erlebnis mit dem „Herrgott“ hatte ich im Spätherbst 1964 in Leitersweiler, wo ich im September meine Schulleiterstelle antrat. Ich wohnte in einer Lehrerdienstwohnung im ehemaligen Zollhaus an der Grenze zwischen Preußen und Bayern. Die Leitersweiler Kirche wurde renoviert. Auf Wunsch des Presbyteriums erklärte ich mich gerne bereit, beim Festgottesdienst ein Theaterstück mit meiner Schule aufzuführen. Spengler war der Vorsitzende des Presbyteriums. Die Hauptrolle in dem Theaterstück spielte Karin, ein Mädchen, dessen Familie neben uns im Zollhaus wohnte. Das Mädchen war katholisch, was dem Spengler gar nicht passte. Seine Mutter hatte im Dorf „keinen guten Ruf“, war sie doch geschieden und lebte mit einem jüngeren Partner zusammen. Als „de Herrgott“ hörte, dass Karin im Theaterstück in der Kirche mitspielen sollte, kam er wutentbrannt zu mir in die Schule und sagte: „Karin darf nicht mitspielen; sie ist katholisch und ihre Mutter ist geschieden.“ Und ich erwiderte: „Wenn Karin nicht mitspielen darf, wird meine Schule das Theaterstück nicht aufführen.“ Schließlich durfte Karin doch mitspielen und die Aufführung beim Festgottesdienst in der evangelischen Kirche war ein großer Erfolg.

Etwas anderes, von kirchlicher Seite kommend, ärgerte uns alle in dieser Zeit in Leitersweiler. Den Schulkindern war es von dem legendären, strengen Pfarrer Seynsche verboten, sich an Fastnacht zu verkleiden und in „Paffe Saal“ auf den Kindermaskenball zu gehen. Wenn es die Kinder trotzdem taten, schrie er die Eltern an. Auch mit den Beatles hatte der „altertümliche“ Pfarrer seine Probleme. Im Konfirmandengottesdienst zeigte er mit seinem Finger auf meinen Sohn, der als Konfirmand ganz vorne saß: „So, jetzt kommt der Fratz mit den langen Haaren dran!“ Die Beatles trugen damals lange Haare.

Mein erster Schulpraktikant an der evang. Volksschule in Leitersweiler war 1964 Armin Harth („de Asi“) aus Bubach. Als er sich bei mir vorstellte war ich bass erstaunt. Er hatte sich bei einem Fußballspiel die rechte Hand gebrochen und konnte nicht schreiben. So hielt er zwar den Unterricht in meiner Klasse, doch ich musste für ihn an die Tafel schreiben.

Als ich 1964 als Rektor nach Leitersweiler kam und dort auch wohnte, rissen die engen Verbindungen mit meinen Hoofer Freunden nicht ab. Der Bürgermeister von Leitersweiler war Fritz Bittel, mit dem ich immer die besten Kontakte hatte. Schon im September 1964, kurz nach meinem Dienstantritt an der Leitersweiler Schule, trat ich in den Sportverein ein und wurde alsbald in den Vorstand gewählt, wo ich das Amt des Schriftführers übernahm. Der erste Vorsitzende war Ewald Theiß, ebenso ein guter Freund. In dieser Zeit war ich auch Schriftführer und Organisationsleiter des neu gegründeten Ostertaler Leichtathletik-Vereins. 1967 wurde ich als Biologielehrer ans Gymnasium Wendalinum versetzt, wo ich 18 Jahre lang Biologie unterrichtete. Mitte der 1960er Jahre begann auch meine Laufbahn, meine anderen Hobbys zu pflegen. Ich war 50 Jahre lang im ganzen Saarland und in der benachbarten Pfalz als Referent in Sachen Heilkräuter, Pilzkunde und biologischer Gartenbau tätig. Vorträge und Exkursionen standen das ganze Jahr über auf dem Programm. In der Zeit war ich auch in der saarländischen Lehrerfortbildung erfolgreich tätig.

Ein anderes schreckliches Ereignis, das sich in Leitersweiler zutrug, habe ich bis heute noch nicht vergessen. In meiner Abschlussklasse unterrichtete ich einen 14 Jahre alten Schüler namens Harald Müller. Es war April 1965. Harald und ein Klassenkamerad von ihm waren zusammen auf dem ehemaligen Munitionsdepot der Amerikaner oberhalb der „Schermeshöhe“ auf der Gemarkung Haupersweiler. Sie entrümpelten dort den Boden und nahmen Granaten mit nach Leitersweiler. Im Keller von Harald Müller hantierten sie an der Munition, ohne dass die Eltern dies merkten. Ein Blindgänger explodierte und der Junge wurde tödlich verletzt. Und dies geschah wenige Tage vor seiner Konfirmation. Einige Wochen später wurde das Munitionsdepot endlich entsorgt.

1975 wurde unser Haus in Hoof am Eltzenberg erbaut und im Dezember desselben Jahres zogen wir von Leitersweiler nach Hoof. Sofort übernahm ich im Obst- und Gartenbauverein das Amt des Schriftführers, das ich 35 Jahre lang ausübte. Etwa zur gleichen Zeit wurde ich Vorstandsmitglied im Bund Naturschutz Ostertal, einem der ersten Naturschutzvereine im Saarland. 1976 wurde ich in den Landesvorstand des Verbandes der Obst- und Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz gewählt, wo ich 25 Jahre lang als Schriftführer aktiv tätig war, ebenso als Mitgestalter der Verbandszeitschrift „Unser Garten“. Auch in den Vorstand des Kreisverbandes St. Wendel der Obst- und Gartenbauvereine trat ich damals ein – und das bis heute.

Ein echter „Heemer“ (Hoofer) bin ich wohl schon und stolz bin ich, ja gleich drei Heimatdörfer in meinem Herzen verankert zu haben: Hoof, Steinbach und Leitersweiler.

(Anmerkung: Sämtliche Schulreskriptenbücher, Schultagebücher und Gemeindeakten von 1860 bis 1945 befinden sich seit 1960 im Stadt Archiv im Dienstgebäude der Stadt St. Wendel, wo ich sie im Spätherbst 1960 abgab. Ich kann aber jederzeit dort, nach Anmeldung, Einsicht in die Akten nehmen, wozu ich eine Lupe brauche. Leider werden die dort verzeichneten Unterlagen nicht ausgeliehen. Man kann aber Schriften kopieren.)

„Die Heemer sind in Hoob daheim“ – Hoof ist unsere Heimat

Fürwahr, die „Heemer“ lieben ihre Heimat! Das Wort „Heemer“ kommt von „Heim“. Also sind die „Heemer in „Hoob“ „de häm“ (daheim). Sie sind hier „heimisch“ und fühlen sich in „Hoob“ pudelwohl. Das Wort „Heemer“ kommt vom althochdeutschen Wort „heim“, was so viel wie „Haus“ bedeutete. Im Gotischen heißt es „haims“ oder „hem“, was so viel wie „Dorf“ oder „Wohnort“ bedeutete. Im Angelsächsischen heißt es „ham“, im mittelhochdeutschen heißt es „heem“, was so viel wie „Dorf“ bedeutete. Das Wort „Heemer“ („Heim“) kommt aber auch vom altfranzösischen „hameau“, was eine „kleine Siedlung“, ein „Weiler“ bedeutete. Die Grundbedeutung des Wortes aber ist die „Herdstelle“, woraus auch die liebevolle Bezeichnung „ess Heimche am Herd“ zurückgeht, eben die Hausfrau, die „am Herd kocht“.

Das Wort „Heimat“ kommt aus dem mittelhochdeutschen „heimuoti“, was eben „Heimat“ bedeutet. Also ist Hoof „die Heimat der Heemer“, hier sind die „Heemer“ daheim (dahemm).

Was bedeutet nun das Wort „Hoof“? Das Wort kommt ursprünglich vom althochdeutschen und altfriesischen Wort „hof“, was ein „umfriedeter Raum oder Anhöhe“, ein Ort auf einem „hübel“ (Hügel) war. So war ja auch die keltische, römische, später fränkisch-alemannische Siedlung auf der „Schermeshöhe“ auf einer „Anhöhe“. Im Norwegischen heißt es „hov“ und im mittelhochdeutschen „hübel“, was „Hügel“ oder „Bergrücken“ bedeutet.

Auch das Wort „hoch“ ist damit sprachverwandt. „Hoch“ heißt im althochdeutschen „hoh“, im gotischen „hauhs“ („Haus“) und im altniederländischen „hoog“ („hügel“). Und das führt uns zurück auf die „Adelheid vom Hofe“, die unserem Dorf den Namen „Hoof“ gab. Urkunden und Funde bestätigen, dass auf der „Schermeshöhe“ („Scherbenhöhe“) ein römischer Gutshof stand. Und da sind wir auch wieder bei dem Wort „hoch“ („Höhe“), wurden doch solche Siedlungen in römischer und alemannischer Zeit nur auf „Anhöhen“ erbaut: Ein „Hof“ auf der „Höhe“. Die Dörfer mit der Endung „hofen“ sind sehr wahrscheinlich alle alemannischen Ursprungs. So ist es auch zu erklären, dass es vor allem in Süddeutschland über 500 Dörfer und Städte mit der Endung „hofen“ gibt (in der Schweiz „hoven“).

Wir „Heemer“ oder „Hoofer“ sind stolz darauf, stammen wir doch alle von einer „Adligen“ ab.

Wer ist nun aber ein „echter Heemer“? Nur der in Hoof geboren ist? Und wenn ein „eingezogener“ nach Hoof oder „Hoob“ kam und hier einheiratete, ist er dann auch nach 50 Jahren noch kein „Heemer“?

„Balze Albert“ wusste es einst – und „de Bayer Karl“ konnte ein Lied davon singen.

Woher kommt die Hoofer Mundart?

Die Hoofer Mundart ist eine Mischung aus alemannischen und

fränkischen Elementen

Das Wort „Hoof“ bedeutet „Hof“. Das Wort „Hof“ kommt aus dem althochdeutschen Wort „hof“. Seine Grundbedeutung ist ein „umfriedigter Raum oder Anhöhe“. Im Norwegischen heißt es auch „hov“ und im Mittelhochdeutschen „hübel“, was „Hügel“ oder „Bergrücken“ bedeutet. Auch das Wort „hoch“ ist damit sprachverwandt. „hoch“ heißt im althochdeutschen „hoh“, im gotischen „hauhs“ („Haus“) und im altniederländischen „hoog“ („Hügel“). Und das führt uns zurück auf die „Adelheid vom Hofe“, die unserem Dorf den Namen „Hoof“ gab. Urkunden und Funde bestätigen, dass auf der „Schermeshöhe“ („Scherbenhöhe“) ein römischer Gutshof stand. Und da sind wir auch wieder bei dem Wort „hoch“ („Höhe“), wurden doch solche Siedlungen in römischer und alemannischer Zeit nur auf „Anhöhen“ erbaut: Ein „Hof“ auf der „Höhe“. Die Dörfer auf „hofen“ sind sehr wahrscheinlich alle alemannischen Ursprungs. So ist es auch zu erklären, dass es in Deutschland über 500 Dörfer und Städte mit der Endung „hofen“ gibt (in der Schweiz „hoven“).

Für die Beurteilung der Hoofer Mundart ist wesentlich, dass im Niederdeutschen (Fränkischen-Rheinfränkischen) der aus germanischem „f“ hervorgegangene stimmhafte Reibelaut nicht in „b“ überging. Deswegen finden wir hier:

siwwe – sieben, owwe-oben, läwe- leben, hewe – heben, Raw – Rabe, Rawer – Raber (Nachname), awwer – aber, Owend – Abend, Gawwel – Gabel, Howwelspän – Hobelspäne, Säwel- Säbel, äwe – eben, Gewwel-Giebel, Buwe – Buben, Riew – Rübe (Gälriew – Gelbrübe).

Die westgermanische oder deutsche Sprache ist uns in ihrer ursprünglichen Gestalt nicht bekannt, weil schon frühzeitig zwei Sprachzweige, das Hochdeutsche und das Niederdeutsche, an ihre Stelle getreten sind. Diese zweite hochdeutsche Lautverschiebung trat wohl nach Abschluss der Völkerwanderung infolge der Berührung mit anderen Sprachen ein und brachte eine neue Verschiebung des Konsonantenstandes (etwa 500 bis 800 n. Chr.) Sie begann bei den Alemannen, eroberte Bayern und Österreich und griff dann tief nach Mitteldeutschland hinein. Die Niedersachsen aber stemmten sich der andringenden Flut sprachlicher Umwandlung entgegen und bewahrten treu den alten germanischen Lautstand der Konsonanten. So blieb die zweite Lautverschiebung im Vergleich zur ersten in ihrer Ausdehnung ganz erheblich zurück, da sie nicht einmal in den ganzen deutschen Sprachgebieten durchdringen konnte und auf ihrem Wege von Süden nach Norden dauernd an Kraft verlor. Trotzdem dürfen wir ihre Bedeutung nicht unterschätzen; denn sie trennte nicht nur Nord und Süd, sondern wurde auch für die Mundartentwicklung von besonders einschneidender Bedeutung. Dem niederdeutschen Sprachgebiet gehören an: Die Franken am Niederrhein, die Niedersachsen und die Friesen. Das oberdeutsche Sprachgebiet umfasst die Alemannen, Schwaben und Bayern. Zum mitteldeutschen Sprachgebiet gehören die Oberfranken und die Thüringer.

Die Mundart unserer engeren Heimat gehört der zweiten Gruppe, den fränkischen Mundarten an und zwar den westfränkischen.

Die westfränkischen Mundarten werden nun gewöhnlich, wenn man das Niederfränkische ausschließt, weiter eingeteilt in drei von Norden nach Süden ineinander übergehende Untergruppen, nämlich das Ripuarische, das Moselfränkische und das Rheinfränkische.

Diese drei Mundarten sind folgendermaßen verbreitet: Ripuarisch sind der größte Teil der Eifel, die Rheinufer von etwa Düsseldorf bis Königswinter und das Land um die untere Sieg. Moselfränkisch sind Luxemburg mit einem Teil von Lothringen, die südliche Eifel, das Moselland, der größte Teil des Hunsrücks, die nordwestliche Ecke von Nassau, der größte Teil des Westerwaldes und das westfälische Siegerland. Zum Rheinfränkischen gehören der südliche Teil von Lothringen, wo jedoch die Sprache stark alemannisch gemischt ist, der südliche Teil der Rheinprovinz, die Pfalz, Hessen und das mittlere und östliche Saargebiet. Das mittlere Ostertal hat also eine rheinfränkische Mundart.

Im Saarland haben wir zwei Einzelmundarten zu unterscheiden. Die Grenze zwischen dem moselfränkischen „dat-wat-Gebiet“ und dem rheinfränkischen „das- was – Gebiet“ verläuft mitten durch das Saarland. Diese Grenze, die von Differten-Völklingen herkommt und über den Köllertaler Wald (Holz, Merchweiler, Wemmetsweiler, Hüttigweiler, Wustweiler, Urexweiler, Marpingen, Winterbach) nach St. Wendel verläuft, wobei die angegebenen Orte oft schon ein Gemisch von mosel- und rheinfränkisch haben.

Der Name Westrich erscheint zuerst in den karolingischen Urkunden. Er begriff damals jene Gebiete, welche durch den Vertrag zu Mersen als neue Erwerbungen Ludwigs im Westen an Deutschland gefallen waren. Später erstarrte der einstige politische Begriff zu einer Territorialbezeichnung des Saarflussgebietes. In unserer Zeit ist der alte Name fast verklungen und wie so mancher andere schöne Hausrat unserer Altvorderen dem Bauernmuseum zur Obhut überantwortet wurden, welcher unter Westrich den diesseits der Haardt gelegenen Teil der Pfalz, die Kreise Ottweiler-St. Wendel und ein Bruchstück des Meisenheimischen Bezirkes versteht.

Der Westrich war in vorgeschichtlicher Zeit bereits stark besiedelt. Die untrüglichsten Beweise dieser Tatsachen bilden nicht nur zahlreiche Steingeräte, welche allenthalben gefunden wurden, sondern vor allem auch die häufigen Grabeinschlüsse aus der Hallstatt – und La Täne – Zeit. Unter diesen legen wertvolle Gebrauchsgegenstände etruskischen Ursprungs ein breites Zeugnis für den fortgeschrittenen Kulturzustand unserer Heimat in jener frühen Zeit ab.

Die Anlagen unserer vorgeschichtlichen Hügelgräber längs der Höhenstraßen und die Übereinstimmung der aus ihnen erhobenen Totengaben mit denen aus Frankreich und dem Mittelrheingelände weisen mit aller Bestimmtheit darauf hin, dass schon damals das Volksleben sich an die Verkehrsbahnen zwischen Frankreich und Mitteldeutschland, die naturgemäß den Westrich kreuzen, angelehnt hat, eine Erscheinung, welche die geschichtliche und kulturelle Entwicklung unserer Heimat bis zur Gegenwart herab bedingte.

Als Träger der eben genannten beiden vorgeschichtlichen Kulturkreise müssen hier wie überhaupt in Süd- und Südwestdeutschland keltische Völker angesprochen werden.

Vor dem Erscheinen der Römer in den Nordwestländern befand sich unsere Gegend im Besitz der keltischen Mediomatriker und Treverer. Beide Völker waren bei Cäsars Ankunft durch germanische Wanderzüge arg in Bedrängnis geraten, und die Mediomatriker hatten das linke Rheinufer von Worms bis zur Nahe und Blies an die germanischen Vangionen verloren. Cäsar besiegte die Kelten und verleibte das ganze Gebiet der römischen Republik ein.

Zahlreiche mit dem Sonnenspross oder dem Eber gezierte Münzen, verhältnismäßig viele „Vorzeitburgen“, vor allem aber Fluss-, Flur- und Siedlungsnamen sind Erinnerungszeichen aus jener Zeit und an ein wichtiges Volk, das heute bis in die unwirtlichsten und unzugänglichsten Zipfel unseres Erdteiles zurückgedrängt ist.

Insbesondere haben die Flussnamen ihr keltisches Gepräge bewahrt:

Im Jahre 27. v. Chr. kam Kaiser Augustus nach Gallien. Er ließ die Schätzung halten und gab dem Lande seine Verwaltungseinteilung. Hierbei wurden die Mediomatriker und Treverer zur belgischen, die Vangionen zur obergermanischen Provinz geschlagen. Nach der späteren Diözesanseinteilung zu schließen, hat die Grenze den Westrich in einer Linie geschnitten, die von Reitscheid aus nach Norden über Rohrbach, Heimbach und Hammerstein nach dem Idarbache lief. Nach Süden ist ein Nebenwasser der Oster, der Schneidsbach, und fernerhin eine Gerade von Hoof nach Krottelbach, Breitenbach, Höchen und Waldmohr die ungefähre Grenze.

Um die Rheingrenze gegen die germanischen Einbrüche zu sichern, gründeten die Römer längs des Rheins zahlreiche Festungen, zu denen aus dem Hinterland, von Trier, Metz und Straßburg aus, wohlgepflegte Heerstraßen führten. Eine dieser Straßen führte vom Straßenknotenpunkt Tholey über Oberthal, Namborn, Hofeld, Oberkirchen (Anmerkung: Oben auf der Höhe der Landstraße zwischen Leitersweiler nach Oberkirchen, unweit der „Schermeshöhe“ vorbei, wo eine römische Siedlung stand), Schwarzerden nach Kusel, folgend nach dem Glane, wo sie die Richtung der heutigen Glanstraße einschlug und über Ulmet, Offenbach, Lauterecken und Odernheim nach Sobernheim ging.

Längs der Römerstraße entstanden zahlreiche bürgerliche Niederlassungen, deren Bewohner sowohl vom Handel als auch vom Ackerbau lebten. Die römische Herrschaft nahm, den Münzfunden nach zu urteilen, sehr wahrscheinlich unter Konstanz ein Ende; die Alemannen drangen nämlich vom Elsass aus in den Westrich ein und besiedelten ihn dauernd. Ihre Niederlassungen erfolgten vornehmlich in dem alten Urbare der römischen Weilerorte, welche vordem die Siedlungen der Sklaven und Freigelassenen römischer Gutshöfe waren, (Anmerkung: Siehe auch die Geschichte von Hoof!) Die Dörfer auf „hofen“ sind wahrscheinlich alemannischen Ursprungs. Wenn auch Julian den alemannischen Volksbund bei Straßburg auf das Haupt schlug, so vermochten die Römer dennoch nicht mehr, den breiten Keil alemannischer Siedler aus dem Elsass, der Pfalz und den angrenzenden Gebieten, besonders auch nicht hier aus dem Westrich zu verdrängen.

Nachdem die Franken die Alemannen besiegt hatten, drang eine fränkische Bevölkerung, den Flusstälern folgend, in den Westrich vor. Die durchsetzte die alemannischen Gebiete mit Siedlungen, welche sie ihre aus der Heimat mitgebrachten Namen auf „bach“, „berg“, „dorf“ und „heim“ gab. Unser Ort Hoof verdankt seinen Namen höchstwahrscheinlich alemannischen Siedlern, doch ist das Sprachgut der heutigen Hoofer Mundart weitgehend vom Fränkischen bestimmt. Der Hoofer Lehrer Theiß erwähnte 1924 in der Schulchronik der Protestantischen Volksschule zu Hoof eine Urkunde, wonach ein fränkischer Edler namens Ruthard im Jahre 918 einen Herrenhof mit Gebäude im Ort und Bann von Osterna (Niederkirchen) an die Abtei des heiligen Remigius verlieh. Dieser Herrenhof kann nur das heutige Hoof gewesen sein, da keine andere Gemeinde in der Bürgermeisterei Niederkirchen einen Flurteil besitzt, dessen Namen auf den heiligen Remigius hindeutet. Im Hoofer Bann aber gibt es einen „Remmeswald“. Er erstreckt sich entlang der einstigen Heerstraße Leitersweiler – Oberkirchen und bedeckte früher den größten Teil des Krähenberges, der 1928 im Zuge der Arbeitsbeschaffung zum größten Teil gerodet wurde, wobei man, wie in alten Akten erwähnt ist, auf dem Gipfel des Berges eine Menge behauener Steine und auch solche mit Inschriften fand. Leider wurde wohl damals nichts gerettet. Aus dem Wenigen also, was wir sicher wissen, geht hervor:

Dass die Siedlung „Hoof“ auf einen römischen Gutshof zurückgeht, der seine Ländereien an der Heerstraße nach Oberkirchen hatte.

Dass das Gut, von den Alemannen als Speerbeute errungen, einen alemannischen Namen bekam.

Dass eine fränkische Adelsfamilie, wohl nach der Schlacht bei Zülpich, das Gut in Besitz nahm und es im Jahre 918 dem Bischof von Mainz schenkte.

Dass demzufolge die Hoofer Mundart galloromanische Sprachdenkmäler enthält und, wenn nicht alles trügt, einen größtenteils fränkischen Wortschatz aufweisen muss.

Die nächste Urkunde, die wir besitzen, berichtet, dass im Jahre 1128 der Bischof Adalbert von Mainz dem Kloster Disibodenberg die Kirche zu Osterna mit 20 Huben Zinsgütern nebst seinem dortigen Saalgut mit Waldung, Wiese, Wasser und Waid schenkt. In dieser Schenkung ist also wahrscheinlich Hoof nicht einbegriffen, da nur von Zinsgütern die Rede ist. Von 918 bis 1394, rund 500 Jahre lang, gehörte Hoof zwar in der Seelsorge, nicht aber in der Verwaltung zu Osterna (Niederkirchen). Diese Sonderstellung Hoofs hinsichtlich der Verwaltung wird noch deutlicher, wenn wir hören, dass Hoof zusammen mit Leitersweiler ein Wittum (Weistum) einer Frau Irmengard, Witwe Ullrichs vom Stein war und von ihr in dem genannten Jahr 1394 an Heinrich von Veldenz „um fünfzehn pont geltis und anderthalbhundert heller verpfändet“ wurde.

Nachdem das Grafengeschlecht derer von Veldenz mit Friedrich III. im Mannesstamme erloschen war, ging der ganze Besitz im Jahre 1444 an seine Tochter Anna, die Gemahlin des Herzogs Stephan von Zweibrücken, über. Bis zur französischen Revolution änderten sich die Besitzverhältnisse nicht mehr.

Bei der Betrachtung der Geschichte Hoofs ist auch schon der legendäre Hoofer Lehrer Peter Böll zur Überzeugung gelangt, dass die Hoofer Mundart eine Mischung aus alemannischen und fränkischen Elementen darstellt. Dies möchte ich hier im Einzelnen belegen:

Alemannische Elemente:

„t“ wird überhaupt nicht gesprochen. Als Inlaut wird es von „d“ ersetzt, als Auslaut auch:

„r“ tritt an die der Dentale:

2. Fränkische Elemente:

„b“ wird im Inlaut als „w“ gesprochen. Im Niederdeutschen ist nämlich der aus germanischem „f“ hervorgegangene stimmhafte Reibelaut nicht in „b“ übergegangen:

Wir haben in geschichtlicher Zeit festgestellt, dass Hoof im 14. Jahrhundert zusammen mit Leitersweiler zu einer Herrschaft gehörte. Seit dieser Zeit rissen die freundschaftlichen und verwandtschaftlichen Bindungen zwischen beiden Dörfern nicht mehr ab, und heute besitzt fast ein Fünftel der Hoofer Einwohner nahe Verwandte in Leitersweiler. Sprachlich findet das seinen Niederschlag in einer engen Durchsetzung der ursprünglich rheinfränkischen Mundart mit moselfränkischem Sprachgut. Am stärksten aber ist das Moselfränkische mit der französischen Revolution eingedrungen. Der katholische Bevölkerungsteil begann damals, nachdem die Revolution allen Menschen die Freizügigkeit beschert hatte, von Grügelborn und Oberkirchen einzuwandern, und besonders das „Grie-elborrer“ Moselfränkisch drang stark durch. Zur Zeit finden wir in der hiesigen Mundart auch schon moselfränkische Ausdrücke:

Moselfränkisch: Rheinfränkisch:

Ärwet

Arwet

dat

dass

wat

wass

et

es (ess)

Korf

Korb

Kerw

Kerb (Kirmes)

meich

mich

deich

dich

dau

du

In der Abgeschlossenheit des Leibeigenenseins genügte den Menschen ein kleiner Wortschatz. Es kam nichts vor, was zur Schaffung eines neuen Wortes Anlass geboten hätte. Erst mit der Freizügigkeit und der Industriearbeit wurde das Sprachleben mächtig angeregt. Die Neubildungen der Gegenwart sind zumeist Gemeingut der saarländischen Mundarten. Etliche kernige Bildungen der Vergangenheit sind:

„Ich gehn do anne“ – Ich gehe da vorbei.

„ich komme dabber iwwere“ – Ich komme gleich hinüber.

„Mier gehn alleweil awwere“ – Wir gehen jetzt hinunter.

„Gehn mier se zwätt“ – Gehen wir zu zweit?

„Ich war schon degg dort“ – Ich war schon oft dort.

Die Mundart zeigt in ihren Neubildungen das Bestreben nach Anschaulichkeit im Ausdruck, wie wir es eben sahen. Demselben Zwecke diesen viele Redewendungen, die freilich sehr schnell ins Gemeine abgleiten können:

Aber auch Nachbardörfer haben sich mit mundartlichen Wörtern immer auf die Schippe genommen. Die Hoofer nennen die Leitersweiler „die Waffelpänz“; die Steinbacher nennen die Ottweiler „Plaschderschesser“ (Pflasterscheißer); die Ottweiler nennen die Steinbacher „Stänbacher Kälwer“; die Steinbacher nennen die Fürther „Feerder Strawwler“ und „Feerder Gäße“.

Unsere Mundart kennt keine Schachtelsätze. Sie liebt nicht einmal den Nebensatz, wenigstens nicht im Satzgefüge. Alle im Hochdeutschen vorkommenden Nebensätze werden in der Mundart zu Hauptsätzen.

Die Schriftsprache ist die Trägerin des gesamten geistigen Lebens unseres Volkes, weil sie die Werke unserer Dichter und Denker aufbewahrt. Sie ist das einigende Band aller Menschen deutscher Zunge und von größter nationaler Bedeutung.