5,99 €

Mehr erfahren.

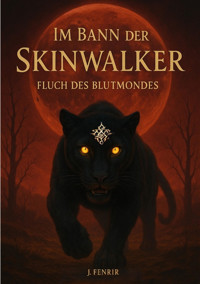

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Das Buch erzählt von einem Mädchen, welches als Opfergabe von seinem Dorf an einen fremden übergeben wird. Doch sie gedenkt nicht sich einfach zu unterwerfen. Stattdessen tritt sie dem Alpha des Clans mit Trotz, Sturheit und einem inneren Feuer entgegen. Bereit ihr Schicksal selbst zu gestalten und in die Hand zu nehmen. Wobei sich ihr verschiedenste Hürden in den Weg stellen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1263

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Im Bann der Skinwalker

Gefangene des Verlangens

1. Auflage,

© J. Fenrir – alle Rechte vorbehalten.

Diese Geschichte bewegt sich in einem düsteren, erotischen Setting, das explizite Inhalte und Machtgefälle thematisiert. Bitte beachte dies, bevor du weiterliest.

Kapitel 1

Unser Dorf liegt eingebettet in einem grünen Tal, umgeben von dichten Wäldern, die wie ein lebendiger Wall um uns stehen. Die Häuser sind aus grobem Stein und dunklem Holz gebaut, mit Dächern aus Strohbündeln, die in der Sonne golden schimmerten. Zwischen den Gebäuden schlängeln sich schmale, mit Kieselsteinen bedeckte Wege, die vom täglichen Gebrauch glatt getreten werden. Ein kleiner Bach fließt quer durch das Dorf, sein Plätschern war das ständige Hintergrundlied unseres Alltags.

Die Felder, die das Dorf umgaben, waren in der warmen Jahreszeit ein Flickenteppich aus sattem Grün und goldenen Ähren. Kühe und Schafe weideten auf den saftigen Wiesen, ihre Glocken bimmelten leise im Wind. Der

Duft von frisch gebackenem Brot und feuchtem Moos liegt nahezu immer in der

Luft. Es ist ein friedlicher Ort, idyllisch und doch haftet ihm etwas Geheimnisvolles an – eine Art unausgesprochene Vorsicht, die wir alle tief in uns tragen.

In der Mitte des Dorfes steht der Marktplatz mit einem alten Brunnen aus verwittertem Stein. Um ihn herum gruppierten sich die wichtigsten Gebäude.

Die Schenke mit ihren knarrenden Fenstern, die Schmiede, wo der Klang von

Hammer und Amboss durch die Straßen hallt und ein großes Versammlungshaus, wo das Dorf für wichtige Dinge zusammenfindet.

Die Menschen hier leben einfach, aber zufrieden. Wir kennen unterereinander jeden beim Namen, halfen einander bei täglichen Arbeiten oder wenn ein Dach nach einem Sturm geflickt werden musste. Es ist ein Ort der Gemeinschaft, der Geborgenheit – bis der Vollmond über den Wipfeln der Bäume aufgeht.

Jedes Mal, wenn der Mond rund und silbern über dem Dorf thront, verändert sich die Stimmung. Türen, die sonst immer offen stehen, werden fest verriegelt, Balken quer vor die Eingänge geschoben. Die Fensterläden, oft nur lose an den Häusern befestigt, werden mit schweren Eisenharken verschlossen. Kein Licht durfte nach draußen dringen. Selbst der Hund der Schenke, der sonst bellend durch die Straßen streifte, wurde ins Haus geholt. Niemand sprach darüber, aber jeder wusste, warum.

In der Dunkelheit, wenn der Mond seine kalten Strahlen auf die Dächer wirft, wurden die Straßen leer. Der Wind trägt seltsame Geräusche aus dem Wald hinüber ins Dorf. Niemand traute sich, hinzusehen. Das Dorf lauschte nur, mit angehaltenem Atem, bis der erste Hahnenschrei die Morgendämmerung ankündigte.

So leben wir, zwischen Idylle und einer Furcht, die so alt ist, wie das Dorf selbst. Manche sagen, es seien nur Geschichten, Märchen, die man Kindern erzählt, um sie vor der Dunkelheit zu warnen. Aber die Alten schütteln nur die Köpfe, ihre Augen werden dabei dunkel und still. „Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als man mit bloßem Auge sehen kann.“, pflegte meine Mutter zu sagen. Und auch wenn sie nicht wirklich meine Mutter war, war ich mir jedes Mal, wenn die Nacht hereinbrach sicher, dass sie recht damit hatte.

Obwohl ich in diesem Dorf aufgewachsen war, hatte ich mich nie wirklich als ein Teil davon gefühlt. Es war, als ob zwischen mir und den anderen eine unsichtbare Wand stand, durch die ich sie sehen, hören und auch anlächeln konnte, die mich aber gleichzeitig immer ein wenig auf Abstand hält. Jeder kennt mich und ich kenne jeden. Wir grüßen uns freundlich, ich helfe oft auf den Feldern oder brachte den Ältesten Wasser, aber echte Freunde hatte ich nie. Die anderen Jugendlichen in meinem Alter begegnen mir mit einer höflichen Freundlichkeit, die mich mehr verletzte, als wenn sie mich offen abgelehnt hätten. Ihr Lächeln ist nie ganz echt, ihre Worte nie mehr als flüchtig. Es war, als wäre ich für sie eine Randnotiz, etwas, das sie duldeten, aber nie ganz akzeptierten.

Ich verstehe, warum es so war. Ich war nicht wie sie. Sie alle waren im Dorf geboren worden, ihre Wurzeln tief im Boden, genauso wie die alten Eichen, die um unser Dorf wuchsen. Meine Mutter – oder die Frau, die ich immer als meine Mutter kannte – hatte mich einst am Waldrand gefunden. Ich war noch ein Säugling gewesen, nackt, in Tücher gewickelt, die längst verblichen und zerfetzt waren. Niemand wusste, wer mich dorthin gebracht hatte, oder warum. Manche im Dorf flüsterten hinter vorgehaltener Hand, dass ich ein ungewolltes Kind sei, ein Balg, das im Wald sterben sollte. Andere meinten, ich sei ein Wechselbalg, von Feen oder Wesen aus den dunkelsten Tiefen der Wälder zurückgelassen. Solche Geschichten flogen wie Schatten hinter meinem Rücken, leise aber spürbar.

Meine Mutter hatte mich trotzdem aufgenommen, ohne zu zögern. Sie erzählte mir immer, dass sie mich für ein Geschenk hielt – dass der Wald, der uns ernährte, mich ihr geschenkt hatte. Sie liebt mich, das weiß ich. Aber selbst sie kann nicht verhindern, dass die anderen Dorfbewohner immer einen Schritt Abstand halten. Sie sehen mich an, als könnte in meinen Augen eine Wahrheit lauern, die sie nicht aussprechen wollen.

Auch wenn ich sie mag und mich nach Nähe sehne, spüre ich, dass sie mich nie ganz akzeptieren würden. Besonders die anderen Jugendlichen. Während sie ihre Abende lachend und tuschelnd am Bach verbrachten, während sie sich kleine Mutproben gaben oder einander Geschichten erzählten, saß ich oft allein an unserem kleinen Haus, lauschte den Geräuschen der Nacht oder strich über die Seiten eines Buches, das mir meine Mutter geschenkt hatte. Sie luden mich manchmal ein, aber ich wusste, dass es nur aus Höflichkeit geschah. Ihre Blicke, wenn sie dachten, ich sähe sie nicht, verrieten ihre wahren Gedanken. Es war einfacher, den Abstand zu wahren, als diese falschen Freundlichkeiten zu ertragen.

Manchmal frage ich mich, ob es anders wäre, wenn ich wüsste wer ich wirklich bin. Warum ich an den Waldrand abgelegt worden war und von wem. Doch die Antwort ist nach wie vor, vor mir verborgen, fast wie fest von Nebel umhüllt.

Vielleicht war das der Grund, warum ich mich zum Wald hingezogen fühlte. Während die anderen Dörfler ihn mieden und nur betraten, wer musste, fand ich dort eine seltsame Art von Frieden. Es ist der einzige Ort, an dem ich mich nicht wie eine Fremde empfinde. Unter den alten Bäumen, wo die Luft nach Erde und Moos riecht, war ich nicht mehr „das Mädchen, das man gefunden hatte“. Dort war ich einfach nur ich.

Mit den Jahren veränderte sich jedoch mein Leben im Dorf. Als Kind war ich einfach das fremde Mädchen, das man höflich ignorierte. Doch je älter ich wurde, desto mehr spürte ich, dass sich etwas veränderte – nicht in mir, sondern in den anderen. Die Mädchen im Dorf, mit denen ich früher gelegentlich sprach oder gemeinsam die Kühe auf die Weide brachte, wurden abweisend. Ihre Blicke waren plötzlich kalt, ihre Worte kurz. Sie lachten miteinander, warfen mir aber nur knappe, misstrauische Blicke zu, wenn sie dachten, ich bemerke es nicht. Ich habe versucht, mich davon nicht beirren zu lassen, aber es tat weh. Ich fühlte mich allein, ausgeschlossen, wie ein Störenfried in einer Welt, die mich nie wirklich aufnehmen wollte.

Mit den Jungen war es noch schlimmer. Anfangs war es nur ein Gefühl, ein Hauch von Unbehagen, wenn ihre Augen länger auf mir ruhten, als es nötig gewesen ist. Ihre Blicke hatten nichts Freundliches, nichts Spielerisches. Sie musterten mich, als wäre ich ein Rätsel, das sie unbedingt lösen wollten – oder die Beute, die sie jagen konnten. Anfangs waren es nur zufällige Gesten: eine Hand, die meinen Arm streifte, ein Finger, der scheinbar aus Versehen über meinen Rücken strich. Es waren Dinge, die leicht als Missverständnisse abgetan werden konnten, die vielleicht sogar unbeabsichtigt sein konnten. Doch ich wusste es nach einer Weile besser, es waren keine Zufälle.

Je mehr ich versuchte, mich diesen Blicken und Gesten zu entziehen, desto hartnäckiger wurden sie. Die Jungen suchten immer wieder meine Nähe, fingen an, zweideutige Bemerkungen zu machen, die mir die Röte ins Gesicht trieben, aber nicht vor Verlegenheit, sondern vor Scham und Wut gleichermaßen. Ihre Andeutungen wurden direkter, ihre Stimmen fordernder. Ich wies sie zurück, immer entschiedener, doch es was als würde sie das nicht interessieren. Ihr Gelächter hallte mir im Kopf nach, ihre Worte brannten sich in mein Gedächtnis ein. Was mich noch mehr beunruhigte, war, dass es nicht bei den Jungen blieb. Die älteren Männer des Dorfes schienen es besser zu verbergen, aber ich bemerkte ihre Blicke trotzdem. Sie waren subtiler, weniger offensichtlich, aber in manchen Augen lag ein Ausdruck, der mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Ich fühlte mich wie ein Tier, das in einem Käfig beobachtet wird, jede Bewegung registriert, jedes Zucken interpretiert. Es war erdrückend und ich wusste nicht, was ich tun sollte.

Ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Nicht mit meiner Mutter, nicht mit den Ältesten. Was hätte ich auch sagen sollen? Dass ich Angst hatte vor den Blicken, vor den Andeutungen? Dass ich mich immer unwohler fühlte? Ich wusste, dass mir niemand glauben würde. Und dann kam der Moment, in dem sie ihre Zurückhaltung endgültig ablegten.

Die Berührungen wurden fordernder, ihre Worte direkter. Manche Jungen versuchten sogar, mich in die Enge zu treiben, wenn ich allein war. Ich entkam immer, fand immer einen Weg, mich aus der Situation zu winden, aber es wurde immer schwieriger. Und dann begann das Gerede. Die anderen Dorfbewohner – Frauen, Männer, selbst die Ältesten- flüsterten hinter meinem Rücken. Ich hörte es, wenn ich an ihnen vorbeiging, wie ihre Stimmen abfielen, wie die Worte „Verführung“ und „Hexerei“ laut genug waren, dass ich sie verstehen konnte. Sie sagten, ich hätte die Jungen des Dorfes verhext, ihre Köpfe verdreht und sogar die Männer, die alt genug waren, um es besser zu wissen.

Manche behaupteten, es sei ein Fluch, den ich aus dem Walt mitgebracht hatte, als das Baby, das man am Waldrand gefunden hatte. Andere Sprachen davon, dass ich einen Verführungszauber wirken würde, wie eine Hexe aus den Geschichten, die sie sich abends am Feuer erzählten. Ich hätte lachen können, so eine absurde Vorstellung. Aber ich konnte nicht lachen. Die Kälte in ihren Augen, das Unbehagen, das in der Luft lag, war zu greifbar. Ich war keine Hexe, keine Zauberin. Ich war nur ein Mädchen, das nie dazugehörte und jetzt langsam zur Zielscheibe wurde.

Der Vollmond steht fast greifbar am Himmel, hell und kalt wie ein einsames Auge, das auf uns alle herabblickt. Die Luft ist erfüllt von der bekannten, stillen Spannung, die jede Vollmondnacht mit sich bringt. Doch diesmal ist sie anders. Schwerer. Düstere Vorahnungen liegen wie ein Schleier über dem Dorf, während die Fensterläden verrammelt und die Türen fest verschlossen werden.

Keiner spricht es aus, aber wir fühlen es alle. Irgendetwas wird passieren.

Ich liege wach in meinem Bett, lausche dem Knarren des alten Holzes, das bei jedem Windstoß leise protestiert. Plötzlich durchbrechen Schreie die Stille. Ein durch Mark und Bein gehender Klang, der mein Herz stillstehen lässt. Ich springe auf, laufe zum Fenster und versuche, etwas durch die schmalen Spalten der Fensterläden zu erkennen. Doch die Nacht ist undurchdringlich und die Schreie werden von einem abrupten Schweigen abgelöst, das noch beängstigender ist.

Am Morgen findet man ihn – den Jungen. Seine leblosen Augen starren in den Himmel, seine Hände ausgestreckt, als hätte er versucht, nach etwas zu greifen, das nicht mehr da ist. Er liegt mitten auf dem Weg, der von seinem Haus zu meinem führt, mit aufgerissenem Bauch. Die Menschen haben sich um ihn versammelt, während der Schock und die Trauer über das Dorf hereinbricht wie eine kalte Flut. Ich spüre ihre Blicke auf mir. Die Tuscheleien werden lauter, die Worte schärfer, die Anschuldigungen direkter. Sie brauchen keinen Beweis, sie haben mich. Ich bin die Außenseiterin, das Mysterium, die Fremde. Jetzt bin ich auch noch die Schuldige für sie.

Die Nachricht des Vorfalls verbreitet sich schneller, als ich je für möglich gehalten hätte. Es dauert nicht lange, bis er kommt. Der Herrscher, der Mann, den wir alle nur aus Geschichten kennen. Manche nennen ihn Verwalter, andere schlicht „den Herren“. Niemand weiß, wie alt er wirklich ist oder wie viele Ländereien er besitzt. Es wird gesagt, sein Reich sei so groß, dass er selbst nie ganz weiß wo seine Grenzen verlaufen. Und doch ist er hier, in unserem abgelegenen Dorf, sein langer Schatten fällt auf uns alle.

Er reitet in einer Prozession, flankiert von Männern in dunklen Rüstungen, die kein Wort sprechen, aber allein durch ihre Anwesenheit klare Botschaften senden. Sein Pferd ist tiefschwarz, ein Wesen von majestätischer Schönheit, dass die Erde unter seinen Hufen erzittern lässt. Als er absteigt, hüllt ihn eine unnahbare Aura ein, die die Luft schwer macht. Seine Bewegungen sind ruhig, präzise, schnell wie ein Raubtier, das nie unnötige Kraft verschwendet. Seine Kleidung ist schlicht, aber von so edlem Stoff, dass sie nicht aus dieser Welt zu stammen scheint.

Die Dorfbewohner sind verzweifelt. Sie flehen ihn an, uns zu beschützen, vor was auch immer in jener Nacht den Jungen getötet hat. Sie bieten alles was sie haben im Austausch gegen Schutz an – Korn, Vieh, sogar ihre Ersparnisse. Doch er scheint ungerührt. Seine dunklen Augen mustern die Menschen vor ihm ohne dass sich ein einziges Gefühl in seinen Zügen erkennen lässt. Dann fällt das Wort „Opfer“. Die Menge dreht sich zu mir und plötzlich schien es, als würde die Welt stillstehen. Ich weiß sofort, was sie vorhaben. Ich bin das naheliegende Ziel, die einfache Lösung. Wenn sie mich opfern, können sie vielleicht ihre Ruhe zurückkaufen – so denken sie sich das jedenfalls. Und vielleicht haben sie ja sogar Recht. Doch anstatt mich vor Angst zu winden, habe ich das Gefühl, dass etwas anderes in mir aufsteigt. Etwas Wildes, unbezähmbares. Trotz. Stolz. „Kate, sie wird unser Opfer sein. Kate ist unser Opfer an dich, oh Herr.“, ertönt die Stimme eines Mannes. Ich weiß, dass ich keine Wahl habe, dass mein Leben hier längst vorbei ist. Wenn ich bleibe werde ich auf dem Scheiterhaufen enden, oder von den Blicken und Händen der Männer erdrückt. Ich habe nichts zu verlieren. Also richte ich mich auf, hebe mein Kinn und lasse keinen Funken Unsicherheit in meinen Augen aufblitzen. „Gut“, sage ich kühl. „Dann bin ich das Opfer dieses Dorfes. Aber nicht, weil ihr es wollt. Sondern weil ich es wähle.“

Die Menge verstummt. Niemand hat mit meinen Worten gerechnet. Ohne zu zögern gehe ich auf ihn zu, den Herren, der über mein Schicksal entscheiden wird. Seine Augen liegen auf mir, dunkel und durchdringend, als könnten sie bis auf den Grund meiner Seele blicken. Ich fühle die Kälte, die von ihm ausgeht, aber auch die seltsame Macht, die ihn umgibt. Niemand versucht mich aufzuhalten. Die Dorfbewohner haben Angst, dass ich mich umentscheiden könnte. Doch das tue ich nicht.

Ich trete direkt vor ihn, halte seinem Blick stand, auch wenn mein Herz wie wild schlägt. Ich weiß, dass meine Haltung das Einzige ist, was mir jetzt noch bleibt. Er sieht mich an, schweigend, forschend und abschätzend. Dann hebt er seine Hand.

Es ist das erste Mal, dass mich jemand berührt, seit die Entscheidung gefallen ist, dass ich sein Opfer sein soll. Seine Finger greifen leicht, aber bestimmt nach meinem Kinn und heben es an, so dass ich ihm direkt in die Augen schaue. Sein Blick ist kalt, fast wie der Mond selbst, aber es liegt auch etwas darin, was ich nicht deuten kann. Er studiert mein Gesicht, als würde er nach etwas suchen. Mein Stolz verbot es mir, auch nur zu blinzeln. Ich halte seinem Blick stand, trotzig und unbeugsam.

„Ein interessantes Opfer“, entscheidet er, seine Stimme tief und unnahbar.

Dann lässt er mich los und ich spüre die Stellen an meinem Kinn, wo seine Finger grade noch gewesen sind, als hätte er ein Zeichen hinterlassen. „Sind sie zufrieden mit meinem Opfer?“, ergreife ich das Wort und bemerke, wie einige Dorfbewohner sichtlich zusammenzucken bei meinen Worten.

Offenbar hatte das Opfer ihn nicht direkt anzusprechen. „Oh ja.“, ertönt seine zufriedene Stimme und ich gehe mit erhobenen Haupt zu

den Wachen, die er mit einem Handzeichen heranwinkt.

Kapitel 2

Als ich erwache ist um mich alles in Dunkelheit gehüllt. Der Boden unter mir ist kalt und hart, seine raue Oberfläche drückt gegen meine Haut. Ich versuche mich aufzurichten – doch ein dumpfes, widerhallendes Geräusch lässt mich innehalten. Mein Herz beginnt schneller zu schlagen, während ich vorsichtig nach der Quelle des Lautes taste. Meine Finger stoßen auf kaltes Metall. Schwere Eisenketten umklammern meine Handgelenke, fest und unerbittlich. Die Dunkelheit umhüllt mich wie ein schwerer Mantel und mit ihr kommt eine lähmende Unsicherheit. Das dumpfe Geräusch der Kette klingt immer wieder im Kopf nach – ein Echo, das sich mit den pochenden Schlägen des Herzens vermischt.

Verwirrung pulsiert wie ein lähmender Nebel durch meinen Geist. Fragen prallen wie ein endloser Sturm gegen die Wände meines Verstands – doch keine einzige Antwort findet den Weg hindurch. Es gibt nur diese Leere, diese beklemmende Ungewissheit, die wie ein hungriges Tier an der Seele nagt.

Meine Hände tasten über die Fesseln, suchen nach einer Schwachstelle. Die Ketten führen hinauf, enden an einer rauen Wand, in der sie mit schweren Metallringen verankert sind. So sehr ich auch an ihren ziehe, die Ketten halten stand.

Mit jedem neuen Versuch überrollt mich eine weitere Welle der Verzweiflung.

Die Wand fühlt sich kalt und unnachgiebig an.

Das Schweigen des Raumes drückt schwer auf der Brust, nur durchbrochen vom Klirren der Ketten.

Die Stille selbst, beinahe eine drohende und endgültige Botschaft.

Die Hoffnung, dass dies ein Traum ist schwindet mit jedem verstreichenden Moment.

Wer auch immer mich an diesen Ort gebracht hat, ich fürchte mich vor dem wieso.

Ich weiß nicht wie viel Zeit verstrichen ist, Minuten, Stunden oder Tage, als ein Geräusch sich Bahn bricht.

Ein gedämpftes Knirschen gefolgt von einem metallischen Klicken durchbricht die Stille. Augenblicklich spannt sich jeder Muskel in meinem Körper an bis er Schmerzt, macht sich bereit.

Als die Tür sich quietschend öffnet, fällt ein schmaler Lichtschein in die Schwärze. Grell, blendend nach all der Schwärze. Als die Tür in ihrer Bewegung erstarrt, hallen Schritte von draußen wieder, langsam als gäbe es keine Eile.

Ein Schatten fällt durch die Öffnung des Lichtscheins, groß und unheilvoll. „Du bist ja wach.“, dröhnt seine Stimme fast unmenschlich laut nach all der

Stille.

Ich erwidere nichts, kein Laut kommt über meine Lippen. Stattdessen gleitet mein Blick langsam nach oben, von den polierten schwarzen Stiefeln über die makellose Uniform, die im fahlen Licht wie ein Schattenpanzer wirkt. Dann treffen mich seine Augen. Sein Blick ist kalt, wie das Metall der Ketten an meinen Gelenken, unerbittlich und ohne ein Zeichen von Mitleid. Es ist, als ob er mich durchbohren will, doch ich lasse mich nicht davon einschüchtern.

In mir regt sich eine leise, flammende Erinnerung daran, wer ich bin. Ich bin nicht hier um mich zu beugen. Nicht vor ihm, nicht vor irgendjemandem. Wer auch immer mich hierhergebracht hat, er wird mich mit erhobenem Kopf und brennendem Widerstand in meinen Augen vorfinden.

Die Fesseln mögen meine Bewegung beschränken, aber sie können meinen Willen nicht brechen. Nur ich beherrsche meinen Willen und werde nicht klein beigeben. Niemals.

„Da scheint jemand seinen Platz nicht zu kennen.“ Seine Stimme reißt mich aus meinen Gedanken, tief und mit einer spöttischen Schärfe, die mich dazu auffordern will, mich klein zu machen. Ein bitteres Lächeln zuckt über meine Lippen. Mit all meinem Trotz den ich in mir aufzuspüren vermag, hebe ich mein Kinn ihm entgegen. „Ich kenne meinen Platz – und der ist sicher nicht zitternd zu deinen Füßen.“ Meine Worte sind scharf und gezielt, wie ein Dolch der auf sein Ego zielt.

Sein Gesicht zeigt Überraschung und in seinen Augen flackert die Überraschung. Das stachelt mich an weiter zu machen. Während ich mich aufrichte unterstreicht das klirren der Ketten jede meiner Bewegungen.

„Hoffst du, dass ich den Kopf senke? Dass ich dir gehorche, nur weil du hier stehst und so tust, als ob du die Kontrolle hättest?“ Die Worte sprudeln aus mir heraus, impulsiv und voller Trotz. „Du kannst mich hier festhalten, mich anketten, mich bedrohen, aber du wirst nichts von mir bekommen.“ Meine Wut brennt heller als die Angst. Stärker als die Furcht vor dem, was kommt.

Wortlos geht er mit langsamen gezielten Schritten zu der Verankerung der Ketten an der Wand. Plötzlich erklingt ein metallisches Kreischen und für einen Moment strafft sich die Metallkette. „Wie schade das du nicht mir gehörst.“ Ein Blick, in dem ich etwas zu erkennen glaube – Gier? Spott? Ohne ein weiteres Wort tritt er langsam durch den Lichtschein aus dem Raum hinaus und zieht mich an den Ketten hinter sich her. Ohne eine Wahl stolper ich hinter ihm her.

Jetzt im Licht sehe ich ihn zum ersten Mal deutlich. Seine Gestalt ist kräftig und groß, die Schultern breit und angespannt. Seine Uniform ist tiefschwarz, mit harten Linien und ledernen Details. Das Licht tanzt auf den harten Kanten seines Gesichts. Ein Gesicht wie aus Stein gemeißelt, mit einem Ausdruck, der nichts preisgibt. Um ihn herum liegt eine fast greifbare Dunkelheit, eine Aura die den Raum vergiftet. Selbst im Licht wirkt er wie eine Bedrohung, ein Wächter, der bereit ist zuzuschlagen, wenn auch nur ein Funken des Widerstands aufflackert. Die Ketten an meinen Gelenken klirren leise bei jedem Schritt, ein ersticktes

Echo, das in der Stille widerhallt. Er geht vor mir her, sein Rücken aufrecht, jede Bewegung straff und bestimmt. Ich folge ihm widerwillig, mit so viel Abstand wie die Ketten es zulassen, doch ich halte meinen Kopf aufrecht erhoben.

Er dirigiert unsere Schritte eine steinerne Treppe hinauf, sie ist kalt und rau, jede Stufe scheint höher als die letzte. Mit jedem Schritt werde ich mir der Ketten an meinen Händen bewusster, die meine Bewegungen einschränken. Oben an der Treppe angelangt, blendet mich Tageslicht. Es blendet, sticht in meinen Augen, die sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten.

Er bleibt nicht stehen. Wortlos führt er mich weiter, den Lichtschein hinter uns lassend. Die Gänge, durch die wir gehen, sind lang und fremd. Der Boden unter meinen blecken Füßen ist rau, steinern. Schließlich bleibt er stehen, sein massiger Schatten fällt über eine schwere Tür vor uns. Die Luft wirkt plötzlich schwer, spannungsgeladen. Er dreht sich langsam zu mir um – ein Schattenriese vor der Tür. Nur das leise Klirren der Ketten unterbricht die bedrückende Stille, die sich zwischen uns aufbaut.

Beinahe lautlos öffnet er die Tür und zerrt mich an den Ketten ins Zimmer.

Tageslicht durchflutet das Zimmer. Es ist groß, beinahe majestätisch. Ein riesiges Himmelbett beherrscht den Raum, die Vorhänge, aus samtigem Stoff rahmen die beiden Bettpfosten an der Wand ein. Das Licht fällt durch ein großes Fenster herein, in welchem ich mich leicht zu spiegeln scheine. Die Bettpfosten sind mit feinen Schnitzereien verziert. Rechts an der Wand steht ein massiver Schreibtisch, aus dunklem Mahagoni gefertigt und übersäht mit sorgfältig gestapelten Dokumenten und Karten. Kunstvolle Wandteppiche zieren die Wände, in dunklen Farben, mit Szenen aus Schlachten und Mythen. Eine Vitrine aus Glas und Stahl steht in der Ecke, gefüllt mit Waffen und Artefakten. Ein Kamin säumt die Wand gegenüber dem Schreibtisch, darüber hängt das Porträt eines Mannes, dessen kalte, durchdringende Augen mich zu verfolgen scheinen. Das Feuer im Kamin ist nicht entfacht, doch ein Stapel perfekt aufgeschichteter Holzscheite wartet darauf, entzündet zu werden. Der Boden ist mit einem dicken, tiefroten Teppich bedeckt, der jeden Schritt dämpft, fast als ob er die Geräusche des Raumes verschlucken möchte. In der Ecke neben dem Bett, steht ein kleiner Tisch mit einer Karaffe und Gläsern. Vor dem Himmelbett steht ein Diwan an eine Stange angelehnt, die vom Boden bis zur Decke reicht. Die Luft ist schwer – Leder, Holzpolitur und ein Hauch von Eisen. Eine stille Erinnerung an die Fesseln an meinen Handgelenken.

Kaum kommt mir der Vergleich, erinnerte der Mann mich mit Nachdruck ebenfalls an meine Ketten, indem er an ihnen zieht. Er zieht mich an ihnen zu der Stange die den Raum erklimmt und legt sie darum, ein klackendes Geräusch und ich sehe, dass er die Ketten mit einem Schloss fixiert hat.

„Es ist fast schade, dich so zu sehen. Ich bin gespannt, wie lange dein Trotz anhält, bevor er sich in Stille und Demut verwandelt.“ Mit diesen Worten verlässt er den Raum, schließt die Tür hinter sich und lässt mich allein zurück.

Ich weiß nicht, ob ich erleichtert sein soll, nicht mehr in der Dunkelheit zu sein – oder beunruhigt, weil ich mich nun offenbar in jemandes Schlafgemach befinde. Ich begnüge mich damit, dass ich nun wenigstens etwas um mich herum erkennen kann. Ich nehme mir die Zeit um mich selbst in Augenschein zu nehmen. In der Dunkelheit fehlte mir jegliches Zeitgefühl, ich kann nicht sagen wie lange ich dort gelegen habe bevor ich aufwachte. Wie ich vermutet habe, war sauber kein Wort, welches ich mit mir in Verbindung bringen könnte. Meine Haut weist kleinere Schürfwunden auf, welche leichte Krustenbildungen aufzeigen, die Haut an meinen Handgelenken ist aufgescheuert, wo die rauen Kanten der Fesseln unbarmherzig gegen das Fleisch drücken. Ich trage mein schwarzes T-Shirt und meine ¾ Jeans, welche zerknittert sind und vor Dreck des Kerkers strotzen. Meine Wange fühlt sich wund an und als ich sie mit meinen Fingern abtaste, zucke ich unwillkürlich zusammen. Ich muss einen Schlag eingesteckt haben, doch ich erinnere mich nicht daran was vor der Dunkelheit war. Kurz überlege ich mich auf das Diwan zu setzen, doch entscheide mich dagegen. Ich werde nicht anfangen mich zur Gemütlichkeit hinreißen zu lassen oder gehorsam oder nachgiebig zu wirken. Trotzig setze ich mich vor die Stange auf den Boden lausche meiner Umgebung, in der Hoffnung ein Geräusch würde mich erreichen und warnen.

Als die Tür sich fast lautlos öffnet, verändert sich die Atmosphäre im Raum sofort. Er tritt ein, und es ist, als ob der Raum selbst kleiner wird, gezwungen, seiner übermächtigen Präsenz Platz zu machen. Er ist groß, fast übermenschlich, mit breiten Schultern, die wie eine unerschütterliche Mauer wirken. Seine Haltung ist aufrecht, beinahe majestätisch, jeder Schritt eine Mischung aus kontrollierter Macht und unmissverständlicher Dominanz. Die Kleidung, tiefschwarz und ledern, wirkt wie ein Teil von ihm, verschlingt das Licht, das kaum wagt, seine Nähe zu suchen. Vorsichtig richte ich mich langsam auf, noch immer muss ich meinen Kopf anheben um in sein Gesicht schauen zu können. Sein Gesicht ist schwer zu lesen, samt aber markant wie in Stein gehauen, aber ohne jegliche Regung, die sein Inneres verraten könnte. Umrahmt von dunklen Wellen kinnlangen Haares. Die Spannung im Raum ist greifbar, meine eigenen Atemzüge erscheinen laut und unkontrolliert im Vergleich zu seiner ruhigen, kontrollierten Präsenz. Er sagt nichts, doch die Stille, die er mit sich bringt, spricht Bände. Sie droht, mich zu verschlingen, doch ich halte seinem Blick stand, mein Trotz ein schwaches Feuer gegen seine alles verschlingende Aura.

Seine Absichten bleiben undurchdringlich. Jeder Muskelzug, jedes kaum sichtbare Lächeln – eine Drohung oder ein Versprechen. Er ist eine wandelnde Verkörperung von Macht, uneinschätzbar und allgegenwärtig, und in diesem Moment richten sich seine goldenen Augen durchdringend auf mich.

Ich weiß nicht was genau ich erwarte, was er tun wird. Er macht einen großen Schritt auf mich zu und seine Präsenz überwältigt mich beinahe. Er kommt so nah, dass ich spüre wie sein Atem meine Haut streift, seine Augen fixieren jede Regung meines Körpers. Nur wenige Zentimeter trennen uns was die Weite des Raumes umso enger wirken lässt.

Mühsam begegne ich seinem Blick und weigere mich als erste weg zu schauen, es fühlt sich an als wäre eine Ewigkeit vergangen, als sich sein rechter Mundwinkel leicht hebt.

Langsam bewegt er seine Hand unter mein Kinn, um die Berührung zu vermeiden, hebe ich intuitiv mein Kinn an.

Seine Stimme ist leise, ein Flüstern nahezu, welches dennoch den Raum erfüllt und keinen Widerspruch duldet, samt und rau zugleich: „Dein Feuer ist faszinierend. Aber Feuer lässt sich lenken – oder löschen.“ Bei seinen Worten füllt sich mein Mund mit Galle. Mein Feuer lenken? Was soll mir das sagen? „Wenn du denkst, ich werde mich dir einfach ergeben, dann hast du dich getäuscht“, bei meinen Worten zwinge ich mich seinem Blich standzuhalten und imitiere sein herausforderndes gefährliches Lächeln.

„Stolz und ungezähmt“ sinniert er, während seine Finger langsam an der Kette entlang gleiten, das leise knirschen von Metall unter seiner Berührung füllt den Raum und scheint jeden Atemzug schwerer zu machen. Eine klare Demonstration seiner Dominanz und meiner Gefangenschaft.

„Stolz und ungezähmt“, wiederholt er, seine Worte fast ehrfürchtig, aber mit einem Unterton, der etwas Dunkles verspricht. „Das macht dich … anders.“ Mein Herz schlägt schneller, doch ich zwinge mich, ruhig zu bleiben. Ich sehe, wie seine Augen mich mustern, als würde er jede meiner Regungen studieren, sie analysieren, um sie gegen mich zu verwenden. Doch ich lasse mir nichts anmerken. Zwinge meinen Körper zur Regungslosigkeit.

„Ich mag Herausforderungen“ Seine Stimme wird sanft, sein lächeln vertieft sich, es wirkt wie eine gefährliche Mischung aus Belustigung und Besessenheit, die mir die Kehle zuschnürt.

„Keine Herausforderung“, setze ich an und hebe mein Kinn. „Du bist nur arrogant genug, es für eine zu halten.“ Meine Stimme ist fest und bestimmend, dieses Mal.

Einen Moment lang regt er sich nicht. Dann entweicht ihm ein kurzes Lachen – ohne jede Spur von Freude oder Humor. Das Lachen eines Mannes, der es gewohnt ist, zu bekommen, was er will. „Du wirst also unterwürfig sein, kleine Flamme?“, fragt er und zieht eine Augenbraue hoch um mich zu einer Antwort aufzufordern. Doch seine Antwort bringt mich etwas aus dem Gleichgewicht, so dass ich kaum merklich zusammenzucke. In diesem Moment lässt seine Hand die Kette los, so dass sie laut klirrend gegen die Stange zurückschwingt. Sein Blick haftet an mir – fordernd, durchdringend, wie ein stiller Sturm. „Wir werden sehen, wie lange dieses Feuer brennt, kleine Flamme.“ Diesmal klingt es nicht nach einer Drohung oder Aufforderung, sondern nach etwas anderem. Dann dreht er sich um und verlässt den Raum, die Stille hinter ihm ist bedrückender als jede Tür, die er verschließt.

Nach seinem Verschwinden liegt etwas in der Luft – schwer, bedrückend. Als krieche seine Präsenz mir die Beine empor. Es fühlt sich an als hätte er den Raum nicht wirklich verlassen, seine Präsenz hängt noch schwer in der Luft.

Mein Atem geht flach während ich den Rücken an die Stange gelehnt zu Boden gleite. Wut lässt mein Herz gegen die Brust schlagen als wolle es sich befreien. Was will er von mir? Seit ich hier aufgewacht bin, brennt diese Frage in meinem Kopf. „Feuer lässt sich lenken“ – seine Worte hallen nach, als wären sie mehr als nur eine Metapher. Aber was meint er damit? Wozu braucht er mich? Wer bin ich überhaupt? Die Frage ist scharf und unerbittlich.

Mein Name ist da – klar und deutlich. Doch alles darüber hinaus verschwimmt.

Bruchstücke flackern auf, verlöschen wieder, wie Funken, zu schwach für ein Feuer. Ich weiß, dass ich stark bin, dass ich kämpfen kann. Ich weiß, dass ich nicht bereit bin, mich zu beugen. Doch warum ich hier bin, was mich in diese Finsternis geführt hat, das bleibt verborgen.

Die Ketten klirren leise, als ich meine Hand hebe und meinen Arm anspanne, ein kurzer, hilfloser Versuch, den Druck an meine Gelenke zu lindern. Ich hasse dieses Gefühl der Ohnmacht, der Ungewissheit. Ich hasse ihn. Doch das Bild seiner Augen – brennend und unmenschlich – flammt in meinem Kopf auf und jagt mir eine Kälte durch die Glieder, die ich nicht verstehe.

Habe ich ihn schon einmal gesehen? Wer ist er? Wie ist sein Name? Ich weiß nicht woher ich ihn zu kennen glaube, woher diese Erinnerung kommt. Es ist kein klares Bild, eher ein Gefühl, ein Flüstern, das sich weigert, laut genug zu werden, um Sinn zu ergeben. Ich sehe Blitze von etwas – goldene Augen, die durch Dunkelheit brennen, schreie in der Ferne, ein scharfer Schmerz.

Meine Gedanken kehren zu ihm zurück, zu dem Mann, der mit einem einzigen Blick den Raum beherrschte. Wer ist er? Ist er der Grund, warum ich hier bin? Er ist nicht einfach nur ein Mann. Das ist klar. Seine Präsenz ist zu groß, zu überwältigend, als dass er nur ein gewöhnlicher Mann sein könnte. Ich balle die Fäuste – so fest, dass sich meine Nägel in die Haut graben. Was auch immer sie vorhaben: Sie haben mich nicht. Nicht ganz.

Doch in meinem Inneren bleiben diese Fragen – warum? Warum ich? Und warum kann ich diese brennenden goldenen Augen nicht vergessen?

Ich sitze reglos, meine Hände immer noch von den Ketten gefesselt. Was immer

er vorhat, ich weiß eines, ich werde nicht still bleiben. Nicht abwarten, bis er mich bricht.

Kapitel 3

Die schwere Tür öffnet sich mit einem leisen Quietschen. Ich reiße den Blick hoch, als er wieder eintritt.

In seinen Armen trägt er etwas – ein Kleid. Weiß wie frisch gefallener Schnee, bodenlang, mit zarten Spitzenbesätzen an Ärmeln und Saum. Es wirkt seltsam fehl am Platz in diesem trostlosen Raum. Zu rein, zu unschuldig. Der Anblick jagt mir einen Schauer über den Rücken. Er bleibt vor mir stehen, sein Blick durchdringend, unnachgiebig. Das Kleid hebt er leicht an, als wolle er es mir präsentieren. „Zieh es an“, sagt er. Ruhig, aber mit einem Unterton, der keinen Widerspruch duldet.

Ich spüre, wie sich mein Nacken strafft. Mein Kinn hebt sich, fast wie von selbst, während ich bewusst sitzen bleibe.

„Nein.“ Meine Stimme ist so fest wie sein Befehl – auch wenn mein Herz schneller schlägt, als seine Augen sich verengen.

Er sagt nichts. Doch das Schweigen zwischen uns ist lauter als jedes Wort. Dann legt er das Kleid über den Stuhl neben dem Schreibtisch. Seine Hand bleibt noch einen Moment darauf liegen – wie ein stiller Besitzanspruch.

„Du solltest es wirklich anziehen“, murmelt er schließlich. Leiser. Fast sanft. Aber gefährlich.

„Es würde dir stehen.“

„Danke, ich verzichte. Kleide jemand anderen ein.“ Meine Stimme ist trotzig, meine Haltung angespannt. Ich weiß, dass ich ihn provoziere – aber ich kann nicht anders.

Ein langsames Lächeln erscheint auf seinen Lippen. Etwas blitzt in seinen Augen auf – Belustigung, ja. Und etwas anderes, das mir den Atem raubt. „Ich erinnere mich nicht, dir eine Wahl gelassen zu haben, Kate.“ Der Klang meines Namens auf seinen Lippen lässt mich erstarren. „Woher kennst du meinen Namen?“

Er deutet auf das Kleid, sagt erneut, ich solle es anziehen. „Ich bin nicht dein Spielzeug, das du nach Belieben einkleiden kannst“, stoße ich hervor, während ich mich erhebe.

„Nun“, sagt er mit einem Lächeln, beugt sich zu mir herüber – nah genug, dass ich den Geruch von Leder und etwas Dunklem, Unbekanntem wahrnehme –

„wenn du es nicht selbst tun willst, werde ich es für dich tun.“ Seine Hand hebt sich, als wolle er das Kleid wieder an sich nehmen. Doch seine Worte hängen in der Luft – schwer, unausweichlich. „Du bist doch nicht so töricht zu glauben, dass deine Entscheidung hier eine Rolle spielt, oder?“

Sein Ton ist beinahe belustigt, aber die Andeutung darin ist unmissverständlich.

Ebenso wie die unausgesprochene Drohung.

Meine Hände ballen sich zu Fäusten. Mein Herz hämmert. Doch ich weiche seinem Blick nicht aus, auch wenn meine Kehle trocken ist. „Dann mach es. Versuch es“, presse ich hervor – trotzig, auch wenn mein Körper angespannt bleibt, kampfbereit, selbst im Wissen, dass ich verlieren könnte. Sein Lächeln wird breiter. Kälter. Als hätte ich genau das gesagt, was er hören wollte.

„Stolz wie eh und je“, murmelt er, richtet sich wieder auf. Die Ruhe in seiner Bewegung ist eine Erinnerung an seine Überlegenheit. „Aber irgendwann wird auch Feuer zahm, kleine Flamme.“

Die Tür fällt mit einem dumpfen Geräusch ins Schloss. Ich halte den Atem an, als er erneut auf mich zukommt. Er nimmt das Kleid wieder in die Hände. Sein Blick ist schwer, kalt, unnachgiebig. Doch in der Tiefe glimmt etwas – kein Mitleid, keine Gnade. Nur ein Funke, dunkel und gefährlich.

„Nun, da du es so herausfordernd angeboten hast …“ Seine Stimme ist kaum mehr als ein Flüstern, voller Belustigung.

„… werde ich dein Angebot gern annehmen.“ Mein Herz setzt aus. Ich begreife, was er meint.

„Du wirst es nicht wagen“, fauche ich, meine Stimme schärfer, als meine zitternden Glieder verraten.

Aber er zögert nicht.

Mit langsamen, überlegten Bewegungen kommt er näher. Drapiert das Kleid auf dem Bett wie ein wertvolles Kunstwerk.

Dann lehnt er sich dicht zu mir – nah genug, dass ich seine Wärme auf meiner Haut spüre.

„Oh, ich wage vieles“, murmelt er an meinem Ohr. Seine Stimme ist eine dunkle, samtige Drohung.

Als seine Hand sich hebt und nach meinem T-Shirt greift, spanne ich mich an, versuche, mich wegzudrehen. Doch die Ketten halten mich. „Ich werde es nicht tragen“, presse ich hervor. Ein Hauch Trotz – doch in meinem Inneren wächst die Unsicherheit wie ein Schatten. „Oh, du wirst.“

Seine Stimme ist leise, doch endgültig.

Seine Finger gleiten beinahe beiläufig über den Stoff meiner Haut. Die Berührung ist leicht – und brennt wie Feuer. Sein Griff wird fester, als er den Saum meines Shirts erreicht. Jede Bewegung langsam, kalkuliert. Auskostend.

Meine Muskeln spannen sich. Mein Atem geht flach. Doch ich halte seinem Blick stand – trotzig, stolz, ungebrochen. Ich weiß, dass er mich testet. Beobachtet, wann ich breche. Wie weit er gehen kann. Rechnet damit, dass ich aufgeben werde.

„Du kannst dieses Spiel so lange spielen, wie du willst“, murmelt er, kaum lauter als ein Flüstern, „aber du wirst es nicht gewinnen.“ Seine Finger umspielen den Saum meines Shirts, sein Blick haftet an meinem Gesicht, als wolle er jede Regung, jeden Widerspruch herauslesen.

Ich schüttele den Kopf, mein Kinn erhoben.

„Du überschätzt dich.“

Ein halbes Lächeln kräuselt seine Lippen – dunkel, verlockend. „Das könnte sein. Wie wäre es, wenn wir das herausfinden?“ Voll selbstgefälliger Gewissheit greift er nach dem Stoff und beginnt, mein Shirt langsam nach oben zu ziehen. Quälend langsam. Seine Finger streifen dabei wie zufällig meine Haut. Der Stoff rutscht höher, Zentimeter für Zentimeter – jede Bewegung scheint er auszukosten, jede noch so kleine Reaktion aufmerksam zu registrieren. Mein Atem stockt, als er meinen Bauchnabel erreicht. Ich kann den Druck nicht mehr ignorieren.

„Stopp.“ Meine Stimme zittert, doch sie ist fest genug, um ihn innehalten zu lassen.

Sein Blick bohrt sich in meinen, kühl und prüfend wie ein Raubtier, das weiß, dass seine Beute zum Greifen nah ist.

„Warum sollte ich?“ fragt er mit einem leichten Neigen des Kopfes, sein Ton neugierig – fast amüsiert. „Gibst du mir einen Grund aufzuhören? Brennst du?“ Seine Augen durchbohren mich anzüglich, herausfordernd.

Ich presse die Lippen zusammen. Ein innerer Sturm tobt. Trotz gegen Ohnmacht. Stolz gegen Scham. Der Wert meiner Standhaftigkeit gegen den Preis, den sie fordern wird. Er macht weiter, langsam, seine Finger bewegen sich – und ich spüre, wie der letzte Funken Kontrolle mir entgleitet.

„Na schön… ich… ich werde es selbst tun.“ Meine Stimme ist brüchig, von Anspannung erstickt.

Er hält inne. In seinem Blick liegt triumphierendes Lächeln. „Wie ich sagte: Feuer lässt sich lenken.“

Er lässt mein Shirt los, doch anstatt den Raum zu verlassen, lehnt er sich lässig gegen den Schreibtisch.

„Dann zieh dich um.“

„Dreh dich um.“ Meine Forderung klingt schwach neben seiner. Er schüttelt den Kopf, die Augen weiter fest auf mir. „Ich möchte sehen, wie du dich beugst. Wie du dich fügst.“ Ein Schauer jagt mir über den Rücken, doch ich weiche nicht. Stattdessen hebe ich das Kinn – trotzig, stolz. Mein Herz hämmert gegen meinen Brustkorb. Seine Worte hängen schwer im Raum, wie ein Schleier, der mich einhüllt und zugleich erstickt.

„Zieh dich aus.“

Ein Befehl. Kein Spielraum. Seine Stimme ruhig, aber darunter liegt eine schneidende Kälte – wie eine Klinge knapp unter der Haut. Ich verschränke die Arme vor der Brust, lehne mich zurück, so weit es die Ketten erlauben.

„Nein.“

Meine Stimme ist fest. Trotz des Sturms in mir.

Einen Herzschlag lang herrscht Stille.

Dann bewegt er sich. Langsam, aber zielgerichtet. Er greift neben mir nach der Kette – zieht sie leicht in die Höhe, bis mein Handgelenk sich gezwungenermaßen hebt. Besitzergreifend, demonstrativ. „Du glaubst, das hier ist ein Spiel?“

Seine Stimme ist kaum hörbar, aber eindringlich. Dominanz liegt in jeder Geste, jedem Wort.

„Wenn es ein Spiel ist, dann ist es geschmacklos. Und ich werde nicht nach deinen Regeln spielen.“

Meine Stimme ist scharf wie Glas, auch wenn mein Magen sich zusammenzieht vor Ahnung dessen, was noch kommen könnte. Er beugt sich vor, dichter.

„Ziehst du es selbst an… oder testen wir meine Geduld?“ Seine Stimme ist dunkel, samtig, mit einem Unterton aus Hunger. „Vorsicht. Es könnte dir wenig gefallen, wenn sie reißt.“ Ich atme flach, halte stand. „Du kannst versuchen, mich zu brechen… aber manche Dinge lassen sich nicht formen. Nicht einmal von dir.“ Er rührt sich nicht.

Kein Zucken, kein Wort. Nur sein Blick – unverändert. Und seine Präsenz, schwer wie ein Mantel aus Blei. „Vielleicht“, murmelt er. Nur ein Hauch. Doch es klingt wie ein Versprechen.

Bevor ich überhaupt reagieren kann, schließen sich seine Hände mit erschreckender Präzision um meine Handgelenke. Mein Atem stockt. Mühelos zieht er meine Arme über meinen Kopf, die Ketten klirren. Ich winde mich instinktiv, doch sein Griff ist unerbittlich – wie kalter Stahl, der sich um mich legt.

„Halte still, kleine Flamme“, befiehlt er. Kein Platz für Widerspruch. Er verlässt sich nicht auf meinen Gehorsam, hält mich weiter fest, kompromisslos. Ohne Eile fährt er mit den Fingerspitzen über meinen Bauch, hebt das T-Shirt Zentimeter für Zentimeter. Der Stoff gleitet über meine Haut, sein kühler Hauch folgt. Ich fröstle – ob vor Kälte oder wegen seiner Berührung, kann ich nicht sagen. Doch das Grinsen auf seinem Gesicht verrät, was er glaubt.

„Es war deine Wahl, kleine Flamme“, flüstert er an meinem Ohr, während das Shirt weiter wandert. Ich presse die Zähne zusammen, schließe die Augen. In mir tobt ein Krieg: Stolz gegen Verrat, Widerstand gegen die Hitze, die sich in meiner Brust ausbreitet wie ein Feuer, das ich nicht löschen kann.

Als die Kälte meine entblößte Schulter erreicht, ruht sein Blick auf meiner Haut.

Prüfend, genüsslich – als würde er sich jede Linie einprägen. „Unzufrieden mit deinem Preis?“, zische ich ihm entgegen. Der Trotz in meinem Blick soll alles andere als Unterwerfung zeigen. „Ganz im Gegenteil“, sagt er leise, „du wirst ein willkommener Preis sein. Sobald du gelernt hast, dich zu fügen.“

Seine Finger wandern weiter – entlang meiner Taille, federleicht und doch brennend. Er öffnet den Knopf meiner Jeans, beiläufig, fast geringschätzig. Die Berührung hinterlässt ein Prickeln wie von Funken. Ich will fliehen. Doch ich bin gefangen – in Ketten, im Moment, in mir selbst.

„Steig hinaus.“ Seine Stimme ruhig, alltäglich – und doch ein Befehl, der mir den Atem nimmt.

Mit zitternden Knien und unterdrückter Wut trete ich aus der Hose. Ich halte seinem Blick stand, so trotzig ich kann. Er erwidert ihn nicht sofort – beschäftigt sich mit der Kette, löst sie mit derselben Leichtigkeit, mit der er sie angelegt hat. Ich reibe mir die schmerzenden Handgelenke, da gleitet das T-Shirt zu Boden. Der Staub, der Schweiß, der Dreck der Zelle klebt auf meiner Haut. Und sein Blick bleibt daran haften, kühl und abschätzend.

„Du bist dreckig“, stellt er fest – als würde mein Zustand ihn persönlich beleidigen.

Ich folge seinem Blick – und sehe sie zum ersten Mal: die Waschschüssel im Schatten neben dem Kamin.

„Wasch dich“, sagt er. Leise. Unmissverständlich. „Und wenn ich mich weigere?“ Mein Trotz ist schärfer als meine Entschlossenheit. In Wahrheit sehne ich mich nach Wasser, nach Reinheit.

Ein Funken Belustigung blitzt in seinen Augen.

„Dann übernehme ich das für dich. Gründlich. Aber ich garantiere: nicht in der Art, die dir gefallen würde.“

Seine Drohung trifft mich. Mein Stolz bäumt sich auf, doch der Wunsch nach Wasser – nach einem Stück Kontrolle – ist stärker. Ohne ein Wort drehe ich mich zur Schüssel, die Fäuste geballt. Ich weiß, dass ihm genau das gefällt: mein Rücken, die Nähe, die Enge des Raums. Das Wasser ist kühl. Ich tauche den Schwamm hinein. Hinter mir – seine Gegenwart. Lautlos, aber überwältigend. Ich spüre seinen Blick auf jeder Bewegung, als würde er mich berühren, ohne mich anzufassen. Ich führe den Schwamm über meine Arme, über Schultern, Rücken. Der Schmutz weicht. Aber mit ihm auch der Schutz. Zurück bleiben nackte Haut und das Gefühl von Scham, Wut, Hilflosigkeit.

Er atmet leise hinter mir. So nah, dass ich glaube, seinen Atem zu spüren. „Beeil dich nicht zu sehr“, sagt er plötzlich. Die Worte schleichen wie ein Schatten durch den Raum.

Ich antworte nicht, zwinge mich, weiterzumachen. Jeder Moment zieht sich wie Gummi. Jeder Tropfen Wasser auf meiner Haut ist ein kleiner Sieg – für ihn.

Als ich fertig bin, stehe ich still, der Rücken ihm zugewandt. „Meine Haare können dir leider keinen Dank aussprechen. Dafür hättest du dir mehr Mühe geben müssen.“ Mein Ton schneidend, mein Körper angespannt.

Ich will nicht zittern.

Sein Blick trifft mich wie ein Brandzeichen.

„Genug gestarrt, du Lustmolch?“, fauche ich. Das bewegt ihn. Er tritt näher, packt meine Handgelenke, hebt sie wieder mühelos über meinen Kopf.

„Was für ein Feuer“, murmelt er – mehr zu sich selbst. Dann greift er nach dem

Kleid.

Er zieht es über meine Hände, lässt den Stoff über meine Arme gleiten. Die Berührung ist flüchtig – und doch brennt sie sich in mich ein. Mein Atem wird schwer, mein Herz pocht gegen meine Rippen. Als der Stoff meinen Körper bedeckt, ist es nicht die Kleidung, die mich schützt – es ist nur ein neues Gewand der Kontrolle.

Er nimmt die neuen Fesseln – silbern, elegant, wie Schmuck. Er legt sie mir mit einer Sorgfalt an, die mich mehr erschüttert als Gewalt je könnte.

Die Ketten klicken. Ich bin wieder gefesselt. Nur anders. Ich senke den Blick nicht.

Ich spüre ihn – den Duft nach Wald, nach Erde. Spüre die Nähe, die Hitze, den Hass, den Stolz.

Ich klammere mich an meine Wut. An meinen Willen. „Bist du nun zufrieden?“ frage ich leise. Der Trotz in meiner Stimme wie ein Dolch.

Er tritt einen Schritt zurück. Betrachtet mich wie ein Werk, das er endlich vollendet hat.

„Das ist irrelevant“, sagt er.

Ich sehe ihn an, verstehe nicht.

„Wichtig ist nur, dass du dich an diesen Moment erinnerst. Denn es ist erst der

Anfang.“

Kapitel 4

Er löst die Ketten von der Stange, jede Bewegung dabei absichtsvoll und bedächtig. Das leise Klirren des Metalls hallt in der stillen Kammer wider. Ohne ein Wort über den Grund oder das Ziel ergreift er die Ketten und zieht mich mit sich. Meine Fragen prallen an ihm ab wie Regentropfen an einer Steinmauer, unbeantwortet und ignoriert. Sein Griff ist fest, doch nicht schmerzhaft, eine eindringliche Erinnerung an die Kontrolle, die er über mich hat.

Der Gang, den wir betreten ist lang und düster, die Wände mit flackernden Fackeln erleuchtet. Die Luft trägt einen Hauch von Rauch und etwas Wildem, ungezähmten, das mich an die Augen erinnert, die ich zuvor gesehen habe. Schließlich öffnet sich der Gang zu einem imposanten, festlich geschmückten Saal. Die Decke ist hoch, mit massiven Balken aus dunklem Holz und der Raum ist gefüllt mit Menschen, deren Auren etwas Unnatürliches, primitives an sich haben. Ihre Blicke sind auf und gerichtet, neugierig, respektvoll oder argwöhnisch.

Er führt mich ohne zu zögern auf einen erhöhten Thron zu, der an einer Seite des Saals thront wie ein Symbol uneingeschränkter Macht. Die Ketten an meinen Handgelenken befestigt er seitlich an einer Haltung des Thrones und ich bin gezwungen neben dem Thron zu knien, während er sich setzt. Allein seine Präsenz reicht aus, um den Raum zu beherrschen.

Er hebt eine Hand und die Gespräche verstummen. Seine Stimme durchdringt die Stille, tief und autoritär, während er seine Aufmerksamkeit auf die Versammlung richtet.

Während er sich mit seiner Rolle als Anführer beschäftigt, bleibt mir nichts anderes, als still daneben zu sitzen und meine Gedanken zu ordnen. So gut es eben geht, mit den Ketten an meinen Handgelenken, die mich an die Realität meiner Situation binden. Seine tiefe Stimme hallt durch den Saal, als er Berichte über Grenzstreitigkeiten und Vorratsbeständen entgegennimmt, Befehle für Patrouillen erteilt und Anweisungen zu Verhandlungen und Allianzen gibt. Er wirkt fokussiert, eine unerschütterliche Präsenz, die keine Schwäche zeigt. Doch während er regiert, habe ich Zeit nachzudenken, zu viel Zeit.

Der Raum scheint stiller zu werden, während sich meine Gedanken verselbstständigen. Das Gewicht der Ketten ist nichts im Vergleich zu der drückenden Leere in meinem Geist. Ich versuche mich an etwas zu erinnern, irgendetwas vor der Dunkelheit. Doch da ist nichts. Nur mein Name. Kate. Wie eine einsame Kerze in der Finsternis flackert er, kaum genug um mich zu wärmen. Alles andere ist fort, wie ausgelöscht. Wieso ist da nichts? War meine Vergangenheit es nicht Wert sich daran zu erinnern? Vielleicht ist es besser sich nicht zu erinnern? Mein Blick wandert zu ihm, meinem Kerkermeister, meinem Peiniger – und doch weiß ich nicht einmal seinen Namen. Er ist ein Fremder mit einer Aura von Macht und Geheimnis, jemand der mich zu besitzen glaubt, doch über mir schwebt ein noch größeres Unbekanntes. Was will er mit mir? Warum bin ich hier?

Bilder drängen sich in meinen Geist, ungebeten und unerwünscht. Vorstellungen von dem, was er mit mir vorhaben könnte, grotesk und erschreckend in ihrer Vielfalt. Ich sehe ihn, wie er mit kalten Augen Befehle gibt, wie er mich seiner Macht unterwirft, wie ich mich verliere – trotz meines Willens sträuben sich meine Nackenhaare. Die Bilder flackern wie eine böse Vision, lassen mich keinen Moment in Ruhe.

Meine Hände ballen sich zu Fäusten, die Ketten klirren leise, doch ich merke es kaum. Ich hasse diese Bilder, diese Ohnmacht, die sie heraufbeschwören. Doch egal wie sehr ich mich wehre, sie bleiben, greifen nach mir wie Schattenhände die mich festhalten wollen. Eine Bewegung reißt mich aus meinen Gedanken. Seine Stimme erhebt sich über den Saal, zieht mich zurück in die Gegenwart. Sein Blick wandert über die Versammlung, scharf und abschätzend, bevor er plötzlich zu mir schwenkt.

„Genug nachgedacht.“ Seine Worte sind beiläufig, doch das glitzern in seinen Augen verrät, dass er meine Unruhe gespürt hat. „Du bist so still. Das steht dir nicht.“

Mein Herz setzt einen Schlag aus, als ich merke, dass ich keine Antwort habe. Die Ketten an meinem Handgelenk ziehen leicht, ein leises Klirren, das mir unmissverständlich klar macht, dass ich hier keine Kontrolle habe, zumindest nicht in diesem Moment. Doch mein Trotz und mein Stolz erlöschen nicht. Es ist das Einzige, was mir gehört. Somit hebe ich meinen Blick und starre ihm finster und trotzig entgegen. Er erhebt sich von seinem Thron und seine Hand greift nach der Kette, mit einem Ruck zieht er mich neben sich. Der plötzliche Zug bringt mich aus dem Gleichgewicht und ich stolpere beinahe während ich mich versuche aufzurichten, doch sein Griff zieht mich aufrecht an seine Seite. „Dies ist ein besonderer Tag“, verkündet er, seine Stimme erfüllt den Saal und jeder Blick richtet sich auf mich. „Ich stelle sie euch vor. Sie ist mein. Ich erhebe Anspruch auf dieses Mädchen. Von heute an wird sie unter meinem Schutz und meinem Gesetz stehen, sie gehört mir! Dies ist zu akzeptieren, wie es unsere

Gesetze verlangen.“

Seine Stimme hallt durch den Saal, tief und unumstößlich, während sich sein Blick über die Versammlung zieht.

Ich will grade etwas sagen, als er erneut seine Stimme erhebt. „Sie wurde als Gegenleistung übergeben, ein Zeichen der Loyalität und des Vertrauens, das unsere neue Allianz stärkt. Ein Verbündeter, der unseren Schutz suchte, versprach sie mir – eine Geste, die unsere Macht und Einheit untermauert.“

Seine Worte treffen mich wie ein Schlag und ich schnappe ungläubig nach Luft. „Was?“, entfährt es mir, meine Stimme durchbricht die Stille des Raumes. Ich blicke ihn an, meine Augen weit vor Entsetzen. „Das ist eine Lüge! Ich gehöre niemandem und schon gar nicht dir! Was auch immer du diesen Leuten erzählt hast, es ist nicht wahr.“

Die Versammlung erstarrt, als meine Worte den Raum füllen. Einige blicken überrascht, andere empört über meinen Widerspruch. Doch er bleibt ruhig, ungerührt, während seine Augen mich durchbohren. Ein gefährliches Lächeln kräuselt seine Lippen, ehe er spricht. Seine Stimme ist so leise, dass nur ich es hören kann und doch schneidend wie eine Klinge.

„Sprich nicht weiter, wenn dir deine Würde lieb ist.“, murmelt er mit einer erschreckenden Ruhe, seine Hand legt sich beiläufig auf die Kette an meinem Handgelenk.

„Du könntest bereuen was sonst folgen wird, besonders da du unsere Gesetze und Bräuche nicht kennst.“ Seine Mimik und Gestik betont, dass dies nicht nur ein Versprechen, sondern eine ehrlich gemeinte Warnung ist.

Der Raum bleibt still und ich spüre wie meine Wut aufkocht. „Anspruch?“, platzt es aus mir heraus, „ich gehöre niemandem klar.“ Ein gefährliches glitzern tritt in seine Augen und in einem Moment, der sich wie eine Ewigkeit anfühlt, greift seine Hand nach meinem Kinn, zwingt mich ihm in die Augen zu sehen. „Sei still.“ Doch die Flamme meines Trotzes flackert weiter. „Und wenn nicht?“, provoziere ich weiter.

Ich presse die Lippen zusammen, mein Herz hämmert in meiner Brust. Doch er beugt sich näher, seine Worte sind jetzt nur für mich bestimmt, ein Flüstern. „Sei dankbar, dass du unter meinem Schutz stehst. Es könnte weit schlimmer für dich sein, wenn ich dich fallen ließe.“ „Inwiefern, macht ihr mich dann zur Hure und Sklavin eurer Männer?“, spotte ich ihm entgegen, wenig überzeugt von dieser Drohung. „Dann wärest du Freiwild für jeden dem du gefällst.“, erwidert er.

Seine Augen glitzern, während ich in meinem Inneren gegen die Ohnmacht und den Trotz ankämpfe. Er hat mich öffentlich gedemütigt, mich beansprucht wie eine Trophäe und dennoch behauptet er mich zu schützen? Verlangt von mir zu schweigen wie ein braver Schoßhund zu gehorchen?

Ich erhasche einen seitlichen Blick auf die große Menschenmenge, die uns beobachtet und ich kann ein Schauer kaum unterdrücken. Mein stolz rebelliert, doch ich beiße die Zähne zusammen, unfähig, diesem Machtspiel zu entkommen. Für den Moment bleibt mir nichts anderes übrig, als stumm zu bleiben auch wenn mein Innerstes tobt. Doch ich Funkel ihn vernichtend an, meine Worte mögen kurzzeitig schweigen, doch mein Blick verrät ihm was ich nicht ausspreche – ich gehöre dir nicht.

Es fühlt sich wie eine Ewigkeit an, bis er seiner Pflicht genüge getan hat. Er nimmt meine Ketten und zerrt mich hinter sich her in den Gang, aus dem wir gekommen sind. Ich stolpere hinter ihm her, der Protest liegt mir auf der Zunge, doch die Worte ersticken in meinem Hals. Schließlich erreichen wir sein Zimmer und mit einer Präzision, die erschreckend routiniert wirkt, befestigt er die Ketten erneut an der Stange. Als das vertraute klirren verstummt und die Kälte des Metalls wieder meine Haut reizt, kann ich die Demütigung nicht länger herunter schlucken und breche mein Schweigen.

„Was zum Teufel soll das alles?“, frage ich, meine Stimme schärfer als ich es beabsichtige. „Du kettest mich an, du führst mich wie ein Tier vor, behauptest ich sei dein, du erhebst Anspruch auf mich und jetzt das? Was denkst du dir eigentlich? Ich will Antworten und zwar jetzt!“

Er mustert mich mit einer Mischung aus Gelassenheit und Amüsement, bevor er sich auf sein Bett setzt und schließlich spricht. „Du hast genau das bekommen, was du angeboten hast.“, sagt er ruhig, seine Stimme samtig und gefährlich.

„Angeboten?“, wiederhole ich ungläubig, mein Herz schlägt schneller. „Ich habe gar nichts angeboten! Du hast mich aus meinem Leben gerissen und jetzt behauptest du ich sei freiwillig hier?“ Er streckt sich über das Bett hinaus zu mir und obwohl ich mich instinktiv zurückziehen möchte, zwinge ich mich an Ort und Stelle zu verharren. „Oh doch, genau das behaupte ich. Du hast dich mir angeboten.“, sagt er mit einem leichten Zucken seiner Lippen, als ob er meinen Protest belustigend fände. „Du hast dich als Tribut und Opfer freiwillig angeboten und dein Dorf hat es akzeptiert, mehr noch, sie haben es dankend angenommen. Jeder wusste, was auf dem Spiel stand und sie haben dich übergeben, bereitwillig.“

„Lügner!“, schieße ich zurück, meine Stimme zittert vor Wut. „Ich würde mich niemals an jemanden wie dich anbiedern. Du willst mir weismachen, dass mein eigenes Volk, mein Dorf mich verraten und übergeben hat? Für was?“

Seine Augen verengen sich leicht und er lehnt sich wieder im Bett zurück, die Arme hinter dem Kopf verschränkt. „Für Schutz, für Frieden. Dein Volk wusste, dass es ohne unsere Hilfe verloren wäre und sie wussten wir würden einen Preis verlangen. Also wählten sie dich und du warst naiv genug einzulenken.“ Seine Worte treffen mich wie ein Schlag, doch ich lasse nicht nach. „Das ergibt keinen Sinn! Warum ich? Wieso sollte ich mich freiwillig opfern? Ich habe keine

Erinnerungen, ja aber das würde ich wissen.“

„Erinnerungen sind zerbrechlich“, erwidert er leichthin, als ob dies eine unbedeutende Tatsache wäre.

„Deine Erinnerung hat Zeit, sie wird bei Zeiten den Weg zu dir zurückfinden. Doch dies ändert nichts an der Wahrheit der du dich nun stellen musst.“ „Und warum sollte ich dir glauben?“, frage ich, meine Stimme jetzt leiser als mir lieb ist.

Er richtet sich auf und beugt sich wieder zu mir, selbst wenn ich zu ihm hinabsehe, dominiert seine Aura meine Wahrnehmung. „Glaub was du willst. Es spielt keine Rolle. Dein Leben gehört jetzt mir und ob du es akzeptierst oder nicht, ändert nichts an den Tatsachen.“ „Was genau war mein Angebot?“

„Ist das von Belang?“

„Egal was du von mir oder meinem Volk halten magst, ich stehe zu meinem Wort welches ich gebe. Sollten deine Worte der Wahrheit entsprechen, gab es ein Angebot, womit habe ich mich an dich verkauft?“

Er wartet und stille beherrscht den Raum während er dich abschätzt und genau mustert.

„Du hast dich mir als Opfergabe angeboten. Du sagtest du würdest mit mir kommen, wenn ich das verlange.“ „Das war es?“, harke ich nach.

„Ich habe zur Bedingung gemacht, dass du mein sein wirst unter meinem Schutz bist und wir dafür mit Schutz und Frieden dienen.“, misstrauisch beobachtet er wie ich nachdenke und seine Worte auf mich wirken lasse. „In der Abmachung ist keine Rede davon, dass ich dir gehorchen muss. Nur das ich bleibe. Nichts Geringeres werde ich einhalten. Doch auch nicht mehr, das schwöre ich.“ Trotzig entgegne ich seinem durchdringenden Blick.

„Ach kleine Flamme, ich frage mich wie lange du so trotzig bleibst, wie viel von dir noch übrig ist, wenn ich mit dir fertig bin.“

Nach der hitzigen Auseinandersetzung herrscht für einen Moment eine unruhige Stille im Raum. Sein Blick bleibt auf mir haften, herausfordernd aber auch amüsiert, als hätte mein Widerspruch ihn mehr unterhalten als verärgert. „Ich will mich waschen. Richtig waschen. Eine Dusche, eine Badewanne. Ich möchte den Dreck loswerden und meine Haare waschen können.“ Mein Tonfall ist scharf, fast fordernd, obwohl ich kaum in der Position bin, Forderungen zu stellen. Er bleibt stehen, mustert mich schweigend und für einen Moment scheint es, als würde er ablehnen. Doch dann nickt er langsam. Ohne ein Wort löst er die Ketten von der Stange, greift sie mit einer Selbstverständlichkeit, die mich fast schaudern lässt und führt mich in den Flur.

Gegenüber dem Zimmer öffnet er eine Tür und der Anblick, der sich mir bietet lässt mich für einen Moment innehalten. Das Badezimmer ist riesig, beinahe wie ein Tempel. Ein eingelassenes riesiges Becken beherrscht den Raum, groß genug für mehrere Personen. Das darin befindliche Wasser dampft verführerisch.

Dahinter eine Wand, sie vermutlich die Toilette verbirgt. „Da.“, präsentiert er das riesige Badebecken und sein Blick legt nahe, dass er keinen Einspruch duldet.

„Danke. Den Rest schaffe ich allein.“, demonstrativ halte ich ihm die Fesseln hin, damit er mir diese abnehmen kann.

Tatsächlich löst er die Ketten von meinen Handgelenken, ohne die Ringe die diese zieren zu entfernen. Doch er zeigt keinerlei Anstalten das Bad zu verlassen.

Mein Blick fordert ihn zu einer Antwort auf.

„Ich werde das Bad nicht verlassen. Gewöhne dich daran, dass ich immer in der

Nähe sein werde. Leg deine Scham ab.“

Wut sammelt sich in meinem Bauch, als wäre es nicht schon demütigend genug gewesen.

Dann kommen mir seine Worte wieder in Erinnerung:

„Wichtig ist nur, dass du dich an diesen Moment erinnerst. Denn es ist erst der Anfang.“

„Du glaubst doch nicht, dass ich dem nachgeben werde? Dass ich einfach akzeptiere keinerlei Privatsphäre zu haben?“

„Nein.“ Die Antwort überrascht mich, verwirrt schaue ich ihn an. „Ich bin fest davon überzeugt, dass du dich nicht einfach so fügen wirst, doch durchaus mit der Zeit kleine Flamme.“

„Geh hinaus!“, fordere ich ihn erneut auf. „Halte Wache vor der Tür, wenn du mir nicht vertraust.“