16,99 €

Mehr erfahren.

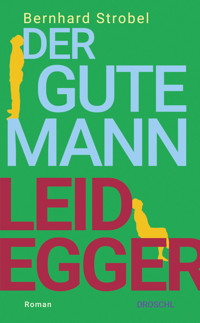

- Herausgeber: Droschl, M

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

»Herzlichen Glückwunsch, K.« Diese scheinbar harmlose Nachricht an den »Systemerhalter« Leidegger löst einen gehörigen Ehestreit zwischen ihm und Martina aus. Dabei könnte alles so schön sein im selbstgeschaffenen Vorstadtparadies mit der neugeborenen Tochter im trauten Heim. Die Palme im Vorgarten nicht zu vergessen! Der Unruhestifter im Leideggerschen Eden ist keine Schlange, das Unglück steckt nicht in einem Apfelbiss, es ist die besagte Nachricht, die eine Zeit voller Misstrauen einleitet. Die Beziehung des Ehepaars entwickelt sich allmählich zu einer Art Stellungskrieg aus Vorhaltungen und Ausflüchten. Unfähig mit Martina zu sprechen, redet sich Leidegger innerlich in Rage und wägt in Gedanken jeden Schritt und jede mögliche Reaktion ab. Er verrennt sich in geradezu irrsinnigste Schlussfolgerungen und Anschuldigungen, die in aller Überspitzung unglaublich absurd-komische Züge annehmen. Soll man nun darüber lachen oder weinen, wie sich Leidegger und Martina aneinader aufreiben? Ist es eine Ehetragödie oder eine beißende Komödie? So trocken und ironisch wie der Roman sich zeigt, könnte der Grat nicht schmaler sein.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 255

Ähnliche

Bernhard Strobel

Im Vorgarten der Palme

Roman

Literaturverlag Droschl

Ein Seufzer war das letzte, was er der schon wieder entschwundenen Phantasie vom ganz anderen Leben nachschickte.

1

Die Nachricht kam eines Morgens nicht lange nach der Geburt seiner Tochter. Sie kam, obwohl sie nicht hätte kommen dürfen. In dem noch warmen, lang gezogenen Schatten unter dem Sonnenschirm saß Leidegger auf der Terrasse, als sein Telefon mit einer angedeuteten Melodie den Erhalt einer Textnachricht ankündigte.

Eine Kanne Kaffee stand vor ihm auf dem Tisch. Früher als sonst war Leidegger aufgestanden und leise aus dem Schlafzimmer direkt nach unten auf die Terrasse hinausgegangen. Mit einem frischen, an einem Kübel mit Wasser bereit hängenden Tuch hatte er Tisch und Stühle gewischt, dann zugesehen, wie die glatten Oberflächen der Gartenmöbel von der Morgensonne eilig und ohne Schlieren zu hinterlassen getrocknet wurden. Einmal war er hineingegangen, um das Telefon zu holen und eine Fachzeitschrift, die er vor wenigen Tagen gekauft, aber noch nicht angesehen hatte. Als die Sonne lange genug auf seinen Rücken gestrahlt hatte, spannte er den Sonnenschirm auf. So saß Leidegger, zurückgelehnt in dem Stuhl, als die Textnachricht eintraf: »Herzlichen Glückwunsch, K.«

Am frühen Nachmittag saß er an derselben Stelle in einem veränderten Schatten, als seine Frau Martina unvermutet nach seinem Telefon griff und es an sich nahm. Sie tranken den Nachmittagskaffee und aßen Kuchen. Er hatte das Telefon mit nach draußen genommen und es auf dem Tisch abgelegt, auf einem kleinen Stoß Zeitschriften, der in unregelmäßigen Abständen von dem leichten Wind raschelnd aufgefächert wurde. Er hatte es dort abgelegt, weil er es nicht in der Hosentasche behalten wollte, weil das Rascheln der Zeitschriften ihn nervte und er für das in kurzer Entfernung schlafende Kind eine Belästigung witterte. Keinen Gedanken hatte er daran verschwendet, dass Martina ungefragt danach greifen könnte und es an sich zu nehmen. Sie tat das sonst nie. Auch er tat es bei ihrem Telefon nicht, weder heimlich noch in ihrem Beisein, und sofort bereute es Leidegger, dass er die Nachricht nicht augenblicklich gelöscht hatte. Warum hast du sie nicht gelöscht!, schrie er innerlich auf sich ein. Auch früher hatte er noch manchmal Nachrichten von dieser Person erhalten, Geburtstagsglückwünsche und Weihnachtsgrüße, und sie ohne zu antworten, ohne sie richtig zu lesen entfernt. Dieses eine Mal hatte er es vergessen: ausgerechnet! In ihm tobte es. Es tobte in ihm, weil er wortlos mitansehen musste, wie Martina wortlos eine Entdeckung machte und er sofort dachte: Die Nachricht!, als ob ihre Finger in seinem Blickfeld über ein achtlos abgelegtes Tatwerkzeug tasteten und er ein Täter sei.

Ein Täter, ein Tatwerkzeug. Welchen Kontrast bildeten solche Gedankenwörter zu dem heiteren Vogelgezwitscher in den Bäumen und Hecken und dem Surren der Insekten, die vorbehaltlos über den Blüten schwirrend ihren Instinkten nachgingen. Der Kontrast wurde durch Martinas Wortlosigkeit wirksam verstärkt. War es eine kalkulierte Wortlosigkeit? War das Begutachten seines Telefons bloß einem Zufall geschuldet oder hatte sie etwas geahnt? Wie hätte sie etwas ahnen können? Und warum sein Telefon nicht im Geheimen, in seiner Abwesenheit untersuchen, bei einer sich bietenden Gelegenheit, sondern vor seinen Augen? Leidegger konnte es sich nicht anders zusammenreimen, als dass sie etwas geahnt haben musste. Aber was? Er wusste nicht, wo sie am Morgen gewesen war, als er die Nachricht erhalten hatte. Wo genau hatte sie sich aufgehalten? Hatte sie ihn durch die Terrassentür beobachtet, durch eines der oberen Fenster? Was konkret konnte sie beobachtet haben? Hatte sie die kurze Ankündigungsmelodie vernommen? Na und? Wie die meisten Menschen bekam Leidegger regelmäßig Kurzmitteilungen geschickt, und darin lag keineswegs etwas Ungewöhnliches. Wenn nun eine solche Mitteilung auf seinem Telefon einlangte, nahm er es in die Hand und las das an ihn Geschriebene durch, verfasste eine Antwort oder auch nicht, legte das Telefon wieder zur Seite, und alles blieb ganz und gar folgenlos. Weil es diesmal also nicht folgenlos blieb, musste sie etwas in seinem Gesicht erblickt haben, als er die Nachricht gelesen hatte. Da Leidegger zu dem Zeitpunkt des Nachrichterhalts bereits unter dem Sonnenschirm gesessen war, fielen die Fenster des oberen Stocks als Beobachtungsposten aus. Dies wiederum konnte nur bedeuten, dass Martina schon bis ins Erdgeschoss herunter gekommen sein und ihn bei dem Beschauen des Telefonbildschirms durch eine der großen Terrassentüren gesehen haben musste. Die Frage blieb dieselbe: Was genau hatte sie gesehen? Einen Ausdruck freudigen Staunens? Ein Lächeln? Kopfschütteln? Ein für sie tonloses Seufzen?

Mit solchen Überlegungen quälte sich Leidegger, während er die aufeinandergepressten Kiefer hinter der leeren Kaffeetasse versteckte, um nichts von sich preiszugeben. Mit beiden Händen klammerte er sich an ihr fest, verbarg das halbe Gesicht hinter der übergroßen Tasse mit der aufgedruckten lachenden Sonne, wie hinter einer vorgehaltenen Maske, die, weil ihm selbst das Lächeln ausgetrieben worden war, an seiner Stelle für ihn lächelte. Ein breites Triumphgefühl dehnte sich in ihm aus, als er wenig später gespielt einen Schluck aus der leeren Tasse nahm und sich bemühte, die nicht vorhandene Flüssigkeit mit einem authentisch wirkenden Schluckgeräusch scheinbar zu schlucken. Er fand, dass es ihm überzeugend geglückt war. So überzeugend, dass er gleich den nächsten vorgetäuschten Schluck hinterherschlürfte. Auf einmal war es Leidegger, als ob es nur mehr darum ginge, vor Martina ein Täuschungsspiel aufzuführen, indem er mit den einfachen Mitteln, die ihm zur Verfügung standen, erfolgreich etwas zu tun vorgab, das er nicht tat. Jetzt glaubt sie, ich trinke, kicherte er kindisch in sich hinein. Noch immer hinter der Tassenmaske versteckt, als müsse er auch seine Gedanken abschirmen, fragte sich Leidegger, auf welchen Informationswegen die Neuigkeit bis zu den falschen Ohren oder den falschen Augen vorgedrungen sein mochte. Wer von ihren gemeinsamen Bekannten konnte es erzählt haben? Wer konnte die Nachricht weitergeleitet haben? Hatte er selbst, bewusst oder unbewusst, etwas durchsickern lassen? Wie? Natürlich hatte er Nachrichten verschickt, frohe Botschaften, noch am selben Abend, als die Tochter zur Welt gekommen war. Das wusste Martina. Er versuchte, sich ins Gedächtnis zu rufen, ob er den verbotenen Namen in die Liste derer eingefügt hatte, denen er die freudige Mitteilung gesendet hatte. Es war eine lange Liste gewesen, und es war nicht auszuschließen, dass Leidegger in der Aufregung dieser Fehler unterlaufen war. Die Gedankenarbeit ging so weit, dass er sich den Bildschirm seines Telefons vorzustellen versuchte, die Namen in alphabetischer Abfolge, die Auswahlhäkchen neben der Kontaktliste. Er ging alles im Geiste durch, ohne Ergebnis. Es waren zu viele Namen, zu viele Gedächtniseindrücke, und Leidegger brach die Erinnerung ab, kam indessen zu dem Schluss, dass die Annahme, er sei unschuldig, als wahrscheinlicher zu betrachten war.

Er beobachtete sie. Er tat, als ob er nichts ahnte, als ob er nichts wüsste. Gleich wird sie es etwas sagen, dachte er. Aber sie sagte nichts. Als sie fertig war, legte sie sein Telefon über die Tischplatte zurück auf die zuoberst liegende Zeitschrift, an dieselbe Stelle, von der sie es genommen hatte. Zwar sagte sie nichts, aber eine Reaktion folgte nichtsdestoweniger: Sie erhob sich, nahm das schlafende Kind und ging mit ihm ins Haus. Warum nahm sie jetzt denn das Kind? Auch ihren täglichen Kaffee trank sie nicht, und das halbe Stück selbst gebackenen Kuchen, in dem noch die Gabel steckte, ließ sie stehen wie ein Standbild ihrer wortlosen Empörung. Langsam neigte sich die Gabel in der hellen Kuchenmasse und sank zur Seite hin, ohne zu fallen. Wenn sie wenigstens fallen würde! Aber sie fiel nicht, und Leidegger blieb allein zurück in der Stille wie einer, der etwas begangen hatte. Ohne ein Wort zu sagen, brachte Martina es fertig, ihn mit dem Gefühl einer Schuld sitzen zu lassen in dem Bewusstsein, ein Täter geworden zu sein. Sogar das Kind, das schon eingeschlafen war, hatte sie mitgenommen. Warum hatte sie auch noch das Kind mitnehmen müssen! Als Leidegger gleich darauf die Kaffeetasse abstellte, erschrak er von dem Lärm, der beim Auftreffen des dicken Porzellanbodens auf der Tischplatte erzeugt wurde. Ein Knall, der spitz in die Stille hineinstach und ihn selbst zuckend zusammenfahren ließ. Schon wartete Leidegger nur mehr darauf, dass von drinnen nahtlos ein Vorwurf herausgeschossen kam, warum er sich nicht leiser verhalten könne, wenn das Kind schlief. Warum nur musste er so laut sein? Warum konnte er nicht wie jeder andere durchschnittlich tassenabstellende Mensch seine Kaffeetasse abstellen, sondern musste ein noch bis ins Haus hinein zu den Kindesohren hin schallendes Ereignis daraus machen?

Es kam nichts. Sie stand nicht weit von ihm entfernt im Innern des Hauses. Er sah ihren Rücken, jedoch keine weitere Bewegung, und er wusste: Das war ihre Strafe. Wäre alles wie immer gewesen, alles im Reinen, wäre die Ermahnung erfolgt. Ihre Strafe war Schweigen. Er ahnte, dass das nicht alles war, dass noch etwas kommen würde, aber vorerst strafte sie ihn mit Schweigen. Zappelnd schüttelte Leidegger mehrmals den Kopf durch, weil ihm nichts dazu einfiel. Der Gedanke, dass das Ausbleiben eines Vorwurfs als Mittel zur Bestrafung diente, brachte ihn innerlich zum Grunzen, und weil er nicht wusste, wohin mit seiner innwendigen Wut, produzierte er gleich anschließend ein noch lauteres Geräusch, wie um zu prüfen, wie weit er gehen konnte, wie laut er werden musste, bis sie sich zu einer direkten Reaktion herabließ. Ihm fiel keine andere Lösung ein, als mit dem Fuß gegen das Tischbein zu treten, dass der massive Holztisch auf den rauen Steinfliesen der Terrasse kratzte und das Geschirr zum Klirren brachte. Dabei kam er sich keineswegs lächerlich vor. Im Gegenteil, er dachte: Wenn es das ist, was sie will. Schon glaubte er, mit diesen wenigen nichtssagenden Worten seiner inneren Stimme für alle Fälle ein passables Argument parat zu haben: Wenn es das ist, was sie will! Gleich darauf aber kam er sich doch lächerlich vor, und nicht bloß lächerlich, sondern obendrein rücksichtslos. Was konnte das Kind dafür? Sollte Leidegger es mit Wutgeräuschen in seinem Schlaf stören, nur um Martina zu strafen, weil sie ihn zuerst gestraft hatte? Er fühlte sich in der Zwickmühle. Berechtigter Zorn kämpfte gegen ein Schuldbewusstsein, wiewohl nicht sehr lang, er fühlte sich durchaus im Recht. Ein komprimierter Knall mit einem verzögert folgenden Klirren von Geschirr war das Mindeste, was ihm als Angeklagten ohne eine Verlesung von Anklagepunkten und dem zu erwartenden Strafausmaß zustand. Zu einer solchen Schlussfolgerungslogik konnte er sich nur beglückwünschen, und in seinem als logisch empfundenen Recht auf Verteidigung hätte Leidegger bald abermals Fußspitze und Tischbein exemplarisch aneinandergeraten lassen.

Eine kurze Weile noch fixierte Leidegger ihren Rücken, und als er dann das nächste Mal durch die offene Terrassentür hineinblickte, konnte er sie nicht mehr entdecken. Er wusste nicht, wo sie war, die Spiegelung der übrigen Scheiben der Glasfront verhinderte, dass er ins Haus sehen konnte. Nur die Dopplung des Gartens konnte er ausmachen, mit sich selbst als Brennpunkt. Über seinem Kopf, wie ein Glorienschein, schwebte in spiegelblassem Gelb die Sonnenblume, die er für Martina aus einer schmalen Reihe mit ehemals fünf Pflanzen als einzige behalten hatte, angebunden an einen Metallstab, damit sie nicht knickte. Er wusste nicht, wo Martina war. Bei dem Gedanken flutete jäh eine warm blendende Helligkeit auf ihn ein, weil es ihm gleichgültig war. Es war ihm gleichgültig, und hinter dieser Gleichgültigkeit grinste eine schadenfrohe Genugtuung: Soll sie gehen, wohin sie will. Dass er so rücksichtslos zu denken gezwungen war, erschreckte Leidegger. Es erschreckte ihn jedoch nur kurz, denn gleich darauf mutierte das Erschrecken in eine statthafte Befriedigung. Jetzt war es ihm nicht mehr nur gleichgültig, wohin sie verschwunden war, sondern er wollte es gar nicht mehr wissen. Das kleinste Körnchen Neugier, das er ihrem aktuellen Aufenthaltsort entgegenbrachte, hätte ein stilles Zugeständnis an ihr wortloses Verschwinden bedeutet, und er fand nicht, dass ein solches Zugeständnis an sie ausgestrahlt werden durfte. Ich will es nicht wissen!, dachte er.

Prompt wusste er es, als aus dem Obergeschoss Geräusche zu ihm nach unten gesendet wurden. Durch das gekippte Fenster hörte er ihre Stimme. Sogar das trockene Tappen ihrer nackten Fußsohlen und das Knacken und Knarzen des Parketts drangen bis zu ihm herunter, als wäre es ihr auf irgendeine Weise möglich gewesen, die minimalsten Begleitgeräusche des ordinären Gehens auf höchste Lautstärke zu drehen. Je näher sie dem Fenster kam, desto unterscheidbarer wurden die Geräusche. Jetzt hörte er, dass sie sang. Einzelne Wörter schwebten wie sacht fallendes Laub zu ihm herunter, dazu der Anklang einer Melodie, die sich zusammen mit den wenigen Wörtern im Nu in Leideggers Ohr zu einem fertigen Lied ausgestaltete. Summend saß er einen kurzen Moment und tirilierte die auswendig gelernten Strophen des Schlaflieds, bis ihn dunkel ein Gedanke bestürmte: Warum fing sie gerade jetzt an, ein Schlaflied zu singen? Das Kind schlief ja bereits! Warum musste sie dazu außerdem so nahe ans Fenster herantreten? Und nicht nur herantreten, sondern sie pflanzte sich davor hin und verblieb dort, als könne einem in dem ganzen Haus keine geeignetere Stelle einfallen, um ein schon schlafendes Kind stehend mit einem Schlaflied anzulullen oder als habe sie sonst irgendetwas zu schaffen, das sie schicksalshaft ausgerechnet vor das einzige gekippte Fenster führte. Vielleicht nur, um hinauszusehen? Unsinn! Sie wollte, dass er es hörte. Um jeden Preis sollte Leidegger mitanhören müssen, wie gut sie mit dem Kind war, und dabei machtlos die Zurschaustellung der Einmütigkeit von Mutter und Kind über sich ergehen lassen. Keinesfalls hätte sie unter regulären Umständen dem schon selig schlafenden Kind vorzusingen begonnen. Es fehlte noch, dass sie ihr hauchend singendes Gebiss durch die keilförmige Öffnung des gekippten Fensters heraussteckte, um es ihm noch unmissverständlicher zu illustrieren. Sowie er das dachte, glaubte er, ihr Singen noch lauter zu hören. Wie ein mit Tönen eingespeichelter Schwamm schwoll es in seinen Ohren, und hatte dabei jede Lieblichkeit verloren. Das war auch das Einzige, was sie dort oben am Fenster mit ihren süßlich bewegten Lippen erreichte, dass aus einem lieblichen Singen ein widerwärtiges Singen wurde, das ihm kalt und sauer aus dem Gehörgang heraustropfte.

Er schaute nicht mehr zu ihr nach oben. Bei gewohnten Voraussetzungen, das war gewiss, hätte er weiter zu den beiden nach oben gesehen, mit einem Lächeln, und vielleicht gewinkt. Er konnte es nicht. Er fand, sie habe es nicht verdient, von ihm angesehen zu werden, und sein Körper bestätigte es. Der Nacken war Leidegger ganz steif geworden. Wie ein Bolzen hatte sich in der Halswirbelsäule eine Verriegelung zugekeilt, die jede Aufwärtsbewegung des Nackens undurchführbar machte. Fast musste er darüber lachen. Im Geist hatte er ein Urteil gefällt, und der Körper vollstreckte es. Wie tröstlich, dass man auf die moralische Tatkraft der eigenen Knochen vertrauen durfte. Obwohl das herausfordernde Nicht-nach-oben-Sehen ihm als Signal zwingend und eindeutig erschien, ging er noch weiter: Er stand auf, drehte den Stuhl in Richtung des Gartens und kehrte Martina den Rücken zu. Aus dem Passiven einer Unterlassung war jetzt eine aktive Handlung geworden, aus einem gewöhnlichen Sitzen ein bedeutungsvolles. Beinahe kitzelte es ihn auf der Haut, bis in das Gewebe hinein. Bemerkenswert, wie wirkungsvoll man auf einem Stuhl hocken konnte, wie körperlich. Solcherart saß er, Martina schräg oben hinter ihm und vor ihm der Garten, und brütete schon an einem neuen Gedanken: Was, wenn er das Versäumte nachholte und die Nachricht verspätet entfernte? Sie aus dem Speicher löschte, als wäre nie etwas gewesen? Nein. Sie wusste, dass er wusste, dass sie die Nachricht gelesen hatte, und wenn er sie jetzt löschte, käme das einer Provokation gleich. Aber legte er es andererseits nicht darauf an, sie zu provozieren? War es nicht sein verdientes Recht, auf ihr provokatives Verhalten mit einem gleichwertigen Verhalten zu antworten? Seine Meinung war, dass er unbestritten über solche Rechte verfügte. »Was für eine Nachricht? Ich weiß nicht, von was für einer Nachricht du redest?« würde er sagen und das Telefon vor sie hinhalten. Und er würde lachen. Ein schrilles, belämmertes Lachen, das sein Gesicht entstellte, das ihm nicht ähnlich sah und genauso schnell aus seiner Vorstellung verschwand, wie es aufgetaucht war. Ich bin nicht so, dachte er, als er sich in seiner Vorstellung grinsen sah wie ein Narr, wie ein Geistesgestörter, der seine geistige Störung dadurch zu entkräften versuchte, indem er sich betont geistesgestört verhielt. Obschon es reizvoll war, zerplatzte das Bild des irrsinnig Lachenden. Das wäre nicht bloß eine Provokation, das wäre ein Schuldeingeständnis, und aus dieser irrsinnigen Position gäbe es schließlich kein Entkommen, da jedes zu erwartende Argument vor diesem einen beseitigten Beweis untergehen musste. Wenn die Vernichtung eines Beweises selbst einen Beweis darstellte, hatte man nichts zu gewinnen. Nein, zwei Beweise hätte er dann gegen sich! Die Erinnerung an den vernichteten Beweis und den Tatbestand der Vernichtung selbst. Dies wiederum hätte indessen nichts anderes zur Folge, als dass er seiner Glaubwürdigkeit aus freien Stücken wacklige Stelzenbeine anschnallte, auf denen er klapprig und zapplig auf dem holprigen Boden der eigenen Schuld herumstakste. Auf solchen wackligen, tapprigen Glaubwürdigkeitsbeinen wollte er nicht argumentieren. Und warum überhaupt argumentieren? Wer unschuldig angeklagt war, brauchte sich nicht zu Argumentationen verpflichten lassen, so einfach war das. So einfach, doch als Martina schließlich zu singen aufhörte, senkte sich eine Stille auf ihn herab, die Leidegger sogleich wieder als Anklage auffasste und die jedes Geräusch, das er unvermeidbar produzierte, in eine persönliche Attacke abwandelte. Sogar das Atmen kam ihm plötzlich zu laut vor, und schon hätte er nicht mehr zu sagen gewusst, ob sein Atmen sich allgemein derart unmäßig vollzog oder ob es die quälende Anspannung war, die ein sonst kaum wahrnehmbares Lufteinsaugen und -aushauchen zu einem Pferdeschnauben anwachsen ließ. Wieso musste es nur so still sein? Selbst der milde, gleichmäßige Wind war von einem Moment auf den anderen verreckt. Eine solche Stille war gemeingefährlich, in einer solchen Stille war man zu allem fähig. Fast hätte er zu sich selbst etwas sagen oder nur in die stille Luft hineinhusten wollen zur Überprüfung, ob er innerhalb einer Sekunde vor Fassungslosigkeit ertaubt war oder sich wie ein Glassturz ein exklusives Vakuum auf ihn gestülpt hatte, als die Stille von dem sonst kaum auffälligen Ton der zufallenden Kühlschranktür durchstoßen wurde. Ah, Martina, dachte er verstört, als überrasche es ihn, dass sie trotz allem noch hier war. Ihre Gegenwart warf augenblicklich Fragen in Leidegger auf. Würde sie zu ihm nach draußen kommen? Würde sie sich vielleicht sogar zu ihm an den Tisch setzen? Würde sie ihn fortgesetzt mit einer wortlosen Bestrafung malträtieren oder ihn mit Worten attackieren? Dann dachte er: Nicht vor dem Kind. Sie wird nicht in Anwesenheit des Kindes eine Diskussion lostreten, deren Auswüchse nicht vorherzusehen sind. Das war ein strikter Vorsatz, kein Streit vor dem Kind. Kein Konflikt vor den Augen und Ohren des Kindes, damit es nicht von ihren Stimmungen, den Stimmen selbst, verunsichert und aufgewühlt wurde und in ein Klima elterlicher Uneinigkeit hineinwuchs. Bis zum Abend aber war es noch lange hin, und schon sinnierte Leidegger weiter, ob das womöglich Martinas eigentlicher Plan sei, die Auseinandersetzung hinauszuzögern, sodass der Ärger in der langen Zeit, die dazwischen lag, unter Anwendung des Schweigens verflogen wäre und sie alles vergessen und zu der sogenannten Tagesordnung übergehen konnten. Auf dieselbe Weise waren in der Vergangenheit im beiderseitigen Einverständnis häufig sprachlose Anfeindungen im Nebel des Unausgesprochenen untergetaucht und dort versunken. Gegen eine solche Vorgehensweise hatte er nichts einzuwenden. Auch er konnte schweigen, vortrefflich schweigen! Als wäre das eine Begabung, die mit ausdrücklicher Hochachtung vor dem eigenen Selbst zur Schau getragen werden durfte, richtete er sich auf und streckte die Schultern nach hinten aus, als habe ein unter dem T-Shirt versteckter, zusammengeklappter Kleiderhaken sich unvermutet aufgespannt. Wie immer Martina ihm entgegentreten würde, seine aufgespannte Selbstachtung würde er sich nicht austreiben lassen.

Er schenkte sich hastig Kaffee nach. Es erfreute Leidegger über die Maßen, dass der Kaffee noch immer warm dampfend aus der Kanne gluckerte. Er selbst hatte die Kanne vor Jahren zu einem Spottpreis beim Ausverkauf eines Großhändlers gekauft, und sofort machte ihm diese unverhoffte Erinnerung das Kaffeetrinken zu einem hohen Genuss, so als hätte nicht irgendein unbekannter Erfinder, sondern er selbst eigenhändig diese Sorte wärmespeichernder Kannen konstruiert und sie auf den Markt gebracht oder als sei die bloße Entdeckung eines Produkts im Kaufhausregal, das von Unzähligen davor begutachtet, aber nicht gekauft worden war, als herausragende Leistung zu bewerten. Als er nach dem Teller griff, um ihn zu sich herüberzuschieben und das Kuchenstück fertig zu essen, das Martina übrig gelassen hatte, trat sie mit einem Fuß auf die Terrasse. Er hatte sie lange kommen hören und erschrak trotzdem. Glücklicherweise gelang es Leidegger, sein Erschrecken versteckt in eine daraus hervorgehende Bewegung umzuformen, indem er so tat, als sei ihm der Teller zwischen den Fingern herausgerutscht und er habe ihn im letzten Moment auffangen können. Aufs Neue war ihm ein Vortäuschen geglückt, das ihn aus einer jähen Angst in eine Befriedigung hineinlenkte darüber, dass von einem realen Empfinden in seinem Innern nichts in die Außenwelt hinausdrang. Tatsächlich löste sich in dieser vorgetäuschten Reflexbewegung des Tellerauffangens die Gabel aus dem Kuchenstück und fiel zu Boden. Ein Missgeschick, das ihm zupass kam, denn es missfiel ihm die Vorstellung, Martina könne glauben, es stecke eine Anspannung in ihm, die sich allein durch das Erscheinen ihrer Person in einem Erschrecken entlud. Sie brauchte nur in ihrem eigenen Wohnzimmer in der Terrassentür auftauchen, schon rutschte ihm vor Schreck das Herz in die Hose? Einen solchen Eindruck zu erwecken durfte er sich nicht erlauben, wer einen solchen Eindruck zuließ, den brauchte es nicht zu wundern, wenn er als schuldig abgestempelt wurde. Sie hatte das Mädchen auf dem Arm und streckte den Kopf und den halben Körper zu ihm heraus und sagte:

»Eigentlich hätte ich mir denken können, dass du ihr schreibst.«

»Ich habe ihr nicht geschrieben.«

Sie blickte ihn an, sagte nichts, und er wurde laut.

»Ich habe ihr nicht geschrieben!«, rief er und musste miterleben, wie auf ihn hingeblickt wurde, scharf, schneidend, durchstechend aus übergroß gewordenen Augen, und wie derselbe Blick danach weiterschwenkte zu dem Kind, das sie noch immer nicht aus der Hand gelegt hatte und das sein Köpfchen schlaff auf ihrer Schulter ruhen hatte. Ein Blick, der anzeigte, dass er zu laut geworden war. Und er dauerte lang, länger, als er es aushielt. Obwohl er niemandem etwas angetan hatte, spürte Leidegger, wie er innerlich klein wurde. Das machte ihn legitim ärgerlich, worauf er sofort den Rücken gerade richtete und knackend den Hals lang streckte, wie die Drohgebärde eines Tiers oder als wäre ihm von irgendwoher ein geheimer Hinweis gegen unterwürfige Körpersprache eingeflüstert worden. Wenn sie der Meinung war, er sei zu laut geworden, dann sollte sie das frei heraus sagen, anstatt mit einem bohrenden Augenwink zuzustechen, der sie selbst in das warme Licht der Unbescholtenheit rückte und ihn wie den Bösewicht dastehen ließ. Er fand es empörend, wie sie sich aufführte, aber es fiel ihm in seiner dunklen Empörung nichts anderes ein, als aufzustehen und sie auf der Schwelle der Terrassentür stehen zu lassen. Er seufzte nicht einmal oder stöhnte oder setzte ein anderes hörbares Zeichen seiner Erregung, er ging einfach. Er ging an ihr vorbei, ohne sie anzusehen. Ich bin nicht zu laut geworden, sagte er vor sich hin, während er um das Haus herum zur Eingangstür trabte. Noch andere Dinge sagte er, weil sie gesagt werden mussten. In seinem erzwungenen Gehen hielt er den Kopf gesenkt und redete schwallartig auf die Pflastersteine hinunter, kraftvoll und überzeugend, und hatte bald wieder die innere Argumentationsüberhand gewonnen. Ich bin nicht zu laut geworden!, wiederholte er, als könne dies gar nicht oft genug wiederholt werden oder als rücke der Inhalt des Gesagten mit jeder Wiederholung ein Stück näher an die Wahrheit heran. Seine Stimme hatte das Kind nicht geweckt. Kein Ächzen oder Wimmern oder Schnaufen war der Kleinen entschlüpft, nicht einmal ihr Näschen hatte sie gerümpft oder den winzigen Mund verzogen. Nichts war geschehen, nichts durch ihn und das Erheben der Stimme bewirkt worden. Dennoch war es Leidegger, als hafte irgendwo an ihm der Anklang einer Schuld, die ihn in eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhalten hineinstieß und ihn sich mit sich selbst über sich selbst ins Gericht gehen ließ. Obwohl nichts sich real zugetragen hatte, das eine Verurteilung verdiente, sah er sich durch das stumme Blickspiel Martinas nichtsdestoweniger dem Zwang ausgesetzt, an etwas Beinahe-Eingetretenes zu glauben, das nur durch Glück gerade nicht eingetreten war und das, wäre dieses Glück ausgeblieben, durch seine Schuld eingetreten wäre. Stand sie übrigens immer noch in der Terrassentür und führte, genau wie er, eine Selbstbefragung durch? Oder fühlte sie sich in ihrer Anklage so unfehlbar im Recht, dass sie gegen jeden selbstkritischen Gedanken resistent war? Fiel es ihr eigentlich auf, wie viel mehr schuldig sie selbst sich gemacht hatte durch ihre Blicke, mit denen sie streng eine Anklage vortrug für etwas, das nicht einmal vorgefallen war? Fiel ihr das auf? Leidegger glaubte es nicht. Überhaupt fand er es anmaßend, wie sie ungeniert das Kind dazu benutzte, um sich hinter ihm zu verstecken, wie hinter einem Schutzschild, an dem jedes schärfer geäußerte Wort abprallte und als Zeugnis seiner Bösartigkeit zu Leidegger zurückgeschleudert wurde. Dass sie das wehrlose Geschöpf auf diese Weise instrumentalisierte, konnte nur mehr als feige bezeichnet werden. Warum trug sie es außerdem pausenlos auf dem Arm und hatte es nicht längst in sein Gitterbettchen oder die Wippe gelegt? Doch nur deshalb nicht, damit sie ihm nicht schutzlos gegenübertreten, damit sie ihm keine freie Angriffsfläche darbieten musste. Darin zeigte sich die eigentliche Feigheit: Dass sie auf seinen unbeschirmten Körper Blickpfeile abfeuerte, während sie selbst Leib und Seele hinter dem lebenden Schild schadlos hielt.

Er zwängte sich an ihr vorbei durch die Terrassentür, mit dem Rücken zu Martina. Drinnen im Haus wusste er nichts mit sich anzufangen. Er ging zum Kühlschrank, öffnete ihn und schloss ihn wieder, ohne etwas herausgenommen zu haben. Die bloße Idee, seinem vor begriffslosem Groll zugeknoteten Schlund etwas zuzuführen, das ihm nicht unverzüglich wieder aus dem Maul herausspritzte, war gelinde gesagt abwegig. Er ging weiter zu der Stellage mit den Zimmerpflanzen, stellte aber fest, dass sie nicht gegossen zu werden brauchten. So streunte er umher, von einer Übersprunghandlung zur anderen hüpfend, ohne irgendetwas ernsthaft anzufangen oder gar zu beenden. Danach setzte er sich aufs Sofa und schaltete den Fernseher ein, drehte ihn jedoch wieder ab, weil er merkte, dass er nicht die geringste Lust hatte fernzusehen und die finstere Anspannung ihm das ruhige Sitzen zur Qual machte. Die Vorstellung allein, Martina könnte ihn bei ihren Wegen durch das Haus vor dem Fernseher sitzend erblicken und davon ausgehend ihr Netz an Vorhaltungen weiterspinnen, weil sie ihn nach allem, was vorgefallen war, gelangweilt und entspannt in die Röhre glotzen wähnte, ließ die Neigung in ihm entstehen, die Fernbedienung neben sich auf den Boden zu schmettern. Genussvoll würde er mitansehen, wie aus dem kleinen Fach auf der Unterseite die Batterien herausgeschleudert wurden und in entgegengesetzter Richtung unter die Wohnzimmermöbeln rollten und klackend gegen die Holzleisten stießen. Bald stand er auf und setzte sich lustlos an den Küchentisch. Aus dem Zeitungskorb neben der Sitzbank suchte er eine Fachzeitschrift für Fotografie und blätterte darin, bis er bei der Hälfte angelangt war, ohne einen einzigen vollständigen Satz gelesen zu haben oder nur ansatzweise Interesse an neuen Kameras oder Ausstattungen aufzubringen. Auch an das Buch dachte er, das er vor wenigen Tagen zu lesen begonnen hatte. Doch weil er glaubte, dass es ihm damit nicht anders ergehen würde als mit der Fachzeitschrift, verwarf er auch diesen Einfall.

Spontan kam ihm eine erlösende Idee. Es fiel Leidegger nämlich ein, dass der ortsansässige Fußballverein an diesem Tag ein Nachholspiel hatte, er war an Plakaten vorbeigekommen und hatte in den letzten Tagen im Vorbeifahren die Vorbereitungsarbeiten für dieses Spiel gesehen. Ein großes buntes Zelt war nahe dem Eingang auf der großen Freifläche, die als Parkplatz diente, aufgestellt worden, er hatte Männer in Arbeitskleidung mit der Zeltplane hantieren sehen, während andere eine transportable Ausschank zu einer aus Holzplanken errichteten Theke geschleppt hatten. Es musste sich um ein bedeutendes Spiel handeln, aus dem ein ungewohnt großes Ereignis gemacht wurde, und weil er lang nicht mehr als Zuschauer auf einem Fußballplatz gewesen war, fand er, dass es eine passable Gelegenheit war. Wenn er nun also von Martina als der ruchlose Ehemann und rücksichtslose Kindsvater hingestellt wurde, konnte er ihr allerdings den Gefallen erweisen und sich entsprechend verhalten. Erneut erfuhr Leidegger ein Triumphgefühl, als die neue Idee sich blitzartig zu einem definitiven Entschluss ausformte, wie ein Puzzlestein in einem unvollständigen Bild, als hätte er des Rätsels Lösung gefunden: Er würde sich selbst karikieren. Endlich zur Karikatur werden!, dachte er, und sah vor sich, wie er grölend den Weg zum außerhalb gelegenen Fußballplatz entlangwanderte, immer lauter grölend, wenn er in der Mitte der Strecke mit anderen Fußgängern, die dasselbe Ziel ansteuerten, zu einer Gruppe zusammenwuchs, wie er in dieser Gruppe auf alte Bekannte aus seiner Kindheit und ehemalige Schulkameraden stieß, Händeschütteln, Schulterklopfen, und wie er zusammen mit ihnen während des Spiels ein Bier kippte, dann noch eins und schließlich ein letztes und ein allerletztes. Spätabends erst würde er nach Hause zurückkehren, dümmlich berauscht, und sich vorkommen wie ein rechtes Mannsbild. Er dachte: Wenn ihr das lieber ist! Regelrecht beschwingt fühlte er sich, als er die Vorstellung zu Ende gedacht hatte, und lächelte breit, angestachelt von einem vorweggenommenen, schattenhaften Siegesgefühl. Wenn es anschließend mit Martina zu einem Unfrieden käme, so spann er die Vorstellung weiter, würde er immerhin die Wirkung des Alkohols für sich geltend machen und es sich erlauben können, Dinge zu sagen, die er andernfalls nicht gesagt haben würde. In dieser Karikatur fühlte er sich unangreifbar, und es schien für Leidegger bereits keine geistreichere Idee mehr zu existieren, als durch die arteigene Übertreibung der Karikatur seine Angreifbarkeit selber vorwegzunehmen. Am nächsten Tag würde er es auf das Bier schieben und sich keineswegs schuldig fühlen, so wie er sich auch in Hinblick auf sein bevorstehendes Fortgehen nicht schuldig fühlte. Das Argument, dass Martina selbst es gewesen war, die ihn in diese Rolle gedrängt hatte, kam ihm schon jetzt so stichhaltig vor, dass er glaubte, so gut wie alle Rechte zu haben. Er glaubte schon, das unschuldige Bier auf der Zunge schmecken zu können und rülpste abgehackt in den Raum.