16,99 €

Mehr erfahren.

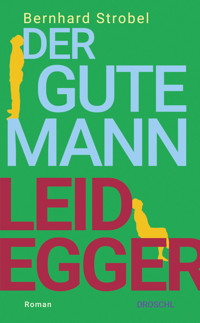

- Herausgeber: Droschl, M

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

Auch wenn der Titel es nahelegen könnte: schaurige Spukgeschichten wird man in Bernhard Strobels viertem Erzählband nicht finden – Gespenster und Doppelgänger hingegen schon, auch Heimsuchungen und manches Unerklärliche. Es geht um Konfliktsituationen in Familie und Partnerschaft sowie um Verlusterfahrungen und das Leben im Alter: Nach dem Tod seiner Frau zieht ein Mann in eine fremde Ortschaft und wird Teil eines Kriminalfalls; der Besuch einer Theateraufführung zieht ein ganz anderes Beziehungstheater nach sich; ein Mann in den Vierzigern macht am Grab seiner Frau eine Begegnung der gespenstischen Art; eine Jugendliche sucht ihren eigenen Weg, um die Großmutter zu trauern; wie ein schlechtes Omen lässt sich das mysteriöse Auftauchen von Steinen im Ehebett deuten … Strobel gelingt es auf unnachahmliche Weise, sowohl die Ausnahmesituationen des Lebens als auch das Alltägliche in Worte zu fassen. Feinfühlige, stichelnde und witzige Elemente baut er in die 13 Erzählungen ein; Wortgefechte werden ausgetragen oder der Stille Raum gegeben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 215

Ähnliche

Bernhard Strobel

Nach den Gespenstern

Erzählungen

Literaturverlag Droschl

© Literaturverlag Droschl Graz – Wien 2021Umschlag: & Co graphikdesign www.und-co.atSatz: AD

Mit freundlicher Unterstützung der Kulturabteilung der Stadt Wien

ISBN 978-3-99059-104-8www.droschl.comLiteraturverlag Droschl Stenggstrße 33 A-8043 Graz

Über Geister

Der Verdächtige kletterte über den Zaun, Mittwochnacht wenige Minuten nach zehn. Ich sah einen Schatten, der sich im Halbdunkel neben dem gegenüberliegenden Haus bewegte. Weil es neblig war, konnte ich nicht viel erkennen, und die Gestalt – ich konnte nicht einmal sehen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte – war immerhin geistesgegenwärtig genug, den Zaun weit entfernt von der nächsten Straßenlaterne zu überwinden.

Natürlich dachte ich sofort an einen Einbrecher. Ich gebe zu, dass ich nervös war. Ich trabte wohl eine Minute lang vor dem Fenster auf und ab und überlegte, was zu tun sei. Mindestens so lange, eine geschlagene Minute, vielleicht noch länger, dauerte es denn auch, bis die Gestalt auf der anderen Seite des Zauns wieder herunterkam. Das kam mir zwar seltsam vor, aber so seltsam auch wieder nicht. Ich hatte noch nie Einbrecher bei der Arbeit beobachtet und fand nicht, dass ich in der Lage war zu beurteilen, wie es um die kriminellen Fertigkeiten dieses Menschen bestellt war.

Ich kam zu dem Schluss, dass es am sinnvollsten sei, die nächsten Minuten abzuwarten. Ich stellte Bedingungssätze auf, von denen ich mein Handeln abhängig machte. Wenn der Schatten sich zur Eingangstür bewegte, dann würde ich keine Reaktion folgen lassen. Würde er auf die Hinterseite verschwinden, und würde nicht innerhalb weniger Minuten Licht in einem der Fenster angehen, würde ich die Polizei alarmieren.

Der zweite Fall trat ein, und ich handelte, wie ich es mir vorgenommen hatte. Ich berichtete dem Polizisten am Telefon, wovon ich Zeuge geworden war. Ich war ein bisschen aufgeregt, aber alles in allem dauerte es ja nicht lang. Er bedankte sich und sagte, es würde sofort jemand kommen, um nach dem Rechten zu sehen. Ich erinnere mich, dass ich schmunzelte: ›nach dem Rechten sehen‹, den Ausdruck hatte ich lang nicht mehr gehört.

Kaum fünf Minuten später fuhren sie vor. Kein Blaulicht, keine Sirene. Im Haus gegenüber war noch immer kein Licht angegangen. Ich hatte keine Ahnung, wie Polizisten bei einem mutmaßlichen Einbruch vorschriftsmäßig vorzugehen hatten. Würden sie anläuten? Auf die Gefahr hin, dass durch das Klingelgeräusch dem Einbrecher genügend Zeit bliebe, sich über den hinteren Grundstückszaun davonzumachen? Durften sie sich Zugang zum Haus verschaffen?

Ich war so aufgeregt, ich zitterte sogar ein wenig. Ich stand am Fenster und schaute ihnen zu. Ich sah sie an der Eingangstür stehen und die Türglocke drücken, oft, sehr oft. Es ging kein Licht an. Eine Ewigkeit verging, bis sie sich entschlossen, den schmalen Weg an der Hausmauer entlang um das Haus herum zu gehen. Das Nachtdunkel, zusammen mit dem Nebel, musste ihnen die Sicht erheblich erschweren. Jetzt wundert es mich, dass sie keine Taschenlampen benutzt hatten. Oder vielleicht hatten sie das ja, und ich hatte es bloß nicht gesehen.

Schließlich erschien ein schwacher Lichtschimmer; vom Boden herauf drängte ein fahlgelber Schein durch den Nebel. Das Licht musste aus einem der schmalen, länglichen Kellerfenster dringen, es beleuchtete ein kleines Stück des Weges zwischen Hausmauer und Zaun, kaum zu bemerken, wenn man nicht aufmerksam hinsah. Der Keller, dachte ich, jemand ist in den Keller eingedrungen.

Wenig später kehrten die Polizisten zurück. Ich sah sie langsam an der Seitenwand des Hauses entlanggehen und durch die Zauntür auf die Straße hinaustreten. Vor dem Polizeiwagen blieben sie stehen und wechselten einige Worte. Dann, irgendwie unschlüssig, überquerten sie die Straße und läuteten bei mir, sie mussten Licht gesehen haben und eine Person am Fenster, mich. Ich ließ sie herein. Es waren ein Mann und eine Frau.

»Entschuldigen Sie die Störung«, sagte die Frau.

»Das macht nichts«, sagte ich.

»Sie haben vorhin die Polizei angerufen?«, sagte sie mehr, als dass sie fragte. Nachdem ich es bestätigt hatte, wollte sie wissen: »Was genau haben Sie beobachtet?«

Ich erzählte also auch ihnen, was ich gesehen hatte, eine Gestalt, die über den Zaun des Nachbarhauses geklettert und auf dessen Hinterseite verschwunden sei. Sie wollten wissen, ob die Person gleich direkt über den Zaun gestiegen sei oder zuerst versucht habe, ganz normal durch die Eingangstür ins Haus zu gelangen. Ich antwortete, ich hätte genau das beobachtet, was ich geschildert hätte, über das Davor könne ich keine Auskunft geben.

»Und es war das erste Mal, dass Sie ihn dabei beobachtet haben?«

»Ihn?«, fragte ich.

Ich merkte, dass es ihr unangenehm war, auf diese Weise unfreiwillig etwas verraten zu haben, ein Anfängerfehler. Aber sie ließ sich davon nicht beeindrucken und korrigierte:

»Sie. Die Person.«

»Ja, es war das erste Mal. Und es war rein zufällig.«

»Sehen Sie Ihren Nachbarn oft?«

»Nicht sehr oft«, antwortete ich. Das stimmte, genauer gesagt, ich sah ihn so gut wie nie. Tatsächlich fielen mir höchstens drei Gelegenheiten ein, bei denen ich ihn gesehen hatte, und in allen Fällen waren wir durch Zufall gleichzeitig aus unseren Häusern getreten. Die Wahrheit ist, die Anwesenheit der Polizei löste ein unbehagliches Gefühl in mir aus, ein Schuldgefühl. Es war schließlich, wie sich nun herausgestellt hatte, kein Einbrecher, sondern der Nachbar selbst, der in sein eigenes Haus eingedrungen war. Bestimmt hatte er bloß seinen Hausschlüssel vergessen oder verloren, und ich stellte mir vor, dass es mir selbst wenig gefallen würde, sollte ich einmal meinen Hausschlüssel vergessen, dass die Polizei deshalb gleich in der Nachbarschaft Erkundigungen über mich einholte. Es war ein Missverständnis, ein falscher Alarm, ausgelöst durch meinen Anruf.

»Dann kennen Sie wohl auch nicht die Gerüchte?«

»Gerüchte?«, fragte ich ehrlich erstaunt. »Seit wann ist die Polizei für Gerüchte zuständig?«

Der Satz geriet mir etwas anklagender, als ich es beabsichtigt hatte, er war mir irgendwie herausgerutscht. Es musste die Überraschung gewesen sein, gepaart mit der Anspannung, die das Vorgefallene in mir ausgelöst hatte und weiterhin auslöste.

»Was Sie beobachtet haben, passt in ein gewisses Bild, wenn Sie so wollen. Deshalb die Frage.«

»Was für Gerüchte?«, wollte ich wissen.

»Für Gerüchte ist die Polizei nicht zuständig«, mischte sich jetzt der Mann ein. Die Selbstgefälligkeit, mit der er das sagte, ging mir ziemlich gegen den Strich, sie hatten selbst damit angefangen. Aber so ist das nun mal mit der Polizei, sie dürfen, was andere nicht dürfen.

»Ist es übrigens verboten, über seinen eigenen Zaun zu klettern?«

Ich konnte nicht verhindern, dass mir die Frage über die Lippen kam. Ich hörte noch in derselben Sekunde, wie gedankenlos sie war, und natürlich folgte darauf die einzige Entgegnung, die sinnigerweise darauf folgen konnte:

»Sie haben immerhin deshalb die Polizei angerufen. Stellen Sie sich vor, es müsste jeden Abend die Polizei ausrücken, nur weil ein Mensch nicht auf gewöhnliche Art sein Grundstück betritt. Sie werden verstehen, dass das nicht geht.«

Ich fühlte, wie ich immer unruhiger wurde. Das lag zum Teil an den Polizisten, an ihrer bloßen Anwesenheit, ihren Fragen – die meisten Menschen fühlen sich nicht wohl in Gegenwart der Polizei, es ist wohl in erster Linie eine Machtfrage, die Gegenüberstellung von Macht und Ohnmacht, mir persönlich ging es nicht anders. Zum Großteil aber lag es wahrscheinlich an meinem schlechten Gewissen. Einem neuen, zusätzlichen schlechten Gewissen, wenn man so sagen kann. Ich wusste so gut wie nichts über meine Nachbarn und habe, um die Wahrheit zu sagen, dieses Nichtwissen immer begrüßt. Ich lebe allein; nicht gerade abgeschieden, aber allein. Ich wusste nichts über die Menschen im Ort, und sie wussten nichts über mich. So war es, und so gefiel es mir. Jetzt aber überkamen mich plötzlich Zweifel, ob in dieser Lebensweise nicht eigentlich eine Art Unmenschlichkeit steckte. Immer wieder liest man ja in den Zeitungen von Menschen, vorzugsweise alten Menschen, die monatelang unentdeckt tot in ihren Wohnungen liegen und erst gefunden werden, wenn der Verwesungsgeruch jedes erträgliche Maß übersteigt. Wollte ich wirklich so leben? Wollte ich wirklich erst nach Monaten halb zu Staub zerfallen gefunden werden? Ich fühlte mich plötzlich so einsam, fast schon selbstmitleidig. Nachdem ich vor zwei Jahren völlig unerwartet zum Witwer geworden war, hatte ich beschlossen umzuziehen, möglichst weit weg, in einen kleinen Ort weit außerhalb der Stadt. So war ich hier gelandet, durch einen Zufall. Das Haus war zum Verkauf gestanden, und ich hatte es gekauft. So einfach war das. Das Haus hatte nicht einmal viel gekostet, es hatte kaum die Hälfte der Lebensversicherung meiner Frau verschlungen. Seit damals lebte ich hier, allein – das, was man leben nennt. Jetzt aber war durch diesen vermeintlichen Einbruch, den Nachbarn, etwas von außen zu mir hereingedrungen und löste eine Hoffnung in mir aus. Oder eher eine Neugier. Ja, denn ich war neugierig geworden. Neugierig auf den Nachbarn und die Gerüchte. ›Es passt in ein gewisses Bild‹, hatten die Polizisten gesagt. Aber was für ein Bild konnte das sein, in das ein Übersteigen des eigenen Gartenzauns passte? Hinzu kam, dass ich mich dem Nachbarn auf eine Weise verpflichtet fühlte; ja, ich fand, dass ich sogar ein wenig in seiner Schuld stand. Nun, vielleicht nicht gerade Schuld, ich hatte ja nichts Falsches getan. Trotzdem beschloss ich, nachdem sich die Polizisten verabschiedet hatten, gleich am nächsten Morgen zu ihm hinüberzugehen.

Er kam von der Hinterseite des Hauses, nachdem ich mehrmals in längeren Abständen geklingelt hatte. Er war im Morgenmantel und seine Füße steckten in Hausschuhen, die so abgetragen waren, dass er praktisch auf den bloßen Fersen ging. Ein unappetitlicher Anblick, gelbe Zehennägel, die Haut voller Risse und tiefer Furchen.

»Verzeihen Sie die Störung«, sagte ich.

Er legte die Hand an die Klinke der Zauntür, drückte sie aber nicht.

»Ich … Es ist«, stammelte ich, obwohl ich mir bereits einen passenden Satz zurechtgelegt hatte. Vielleicht lag es daran, dass er derart heruntergekommen aussah. »Es ist mir etwas unangenehm, Ihnen das sagen zu müssen, aber ich wollte Sie wissen lassen, dass ich es war, der gestern Abend die Polizei gerufen hat.«

Da er nicht reagierte, sprach ich weiter:

»Hätte ich gewusst, dass Sie es waren … Ich gehöre sonst nicht zu der Sorte von Menschen, die bei jeder Gelegenheit die Polizei ruft. Jedenfalls tut es mir leid, falls ich Sie dadurch in eine unangenehme Lage gebracht habe.«

»Danke«, sagte er.

Eine Pause entstand, die etwas peinlich war und die er, weil er offenbar das Bedürfnis hatte, etwas zu sagen, mit den Worten beendete:

»Ich würde Sie hereinbitten, aber es geht nicht.«

»Das macht nichts.«

»Auf Wiedersehen«, sagte er.

»Auf Wiedersehen«, sagte ich, während er schon seine Hand von der Türklinke nahm und sich umdrehte. Wieder ging er nicht durch die Haustür, sondern an der Hausmauer entlang zur Hinterseite.

Das war schon ein bisschen seltsam, wenn man darüber nachdachte. Warum ging er nicht wie jeder andere durch die Vordertür? Und was machte er immerzu hinter dem Haus? Obwohl wir uns schon verabschiedet hatten und es keinen Grund für mich gab, noch länger vor seinem Haus herumzustehen, tat ich genau das. Worauf wartete ich? Wieso stand ich hier und wartete, als hätte die Begegnung nicht bereits stattgefunden? Ich wusste es nicht. Oder vielleicht wusste ich es doch, aber erst, als ich wieder bei mir zu Hause war und eine Art Enttäuschung über mich hereinbrach. Ich empfand Erleichterung, weil ich das mit der Entschuldigung hinter mich gebracht hatte, aber gleichzeitig war da eine Enttäuschung, so als hätte ich mehr erwartet. Ich weiß, das ist unsinnig, doch so war es nun einmal.

Ich brühte Kaffee auf und setzte mich an den Küchentisch. Ich hatte nicht einmal Lust, in meinen Gartenzeitschriften zu blättern. Was hast du denn erwartet?, sagte ich zu mir. Was um alles in der Welt hast du erwartet? Ich ging hart mit mir ins Gericht. Hatte ich etwa geglaubt, nur weil ich ein einziges Mal bei ihm anläutete, um eine höfliche Entschuldigung vorzutragen, würde er mir deshalb gleich seine Lebensgeschichte anvertrauen? Und wollte ich das überhaupt? War ich auf einmal so versessen darauf, Kontakt zu anderen Menschen herzustellen, dass ich mich an diesen Strohhalm klammerte? Es war kein angenehmes Gefühl, das mich da plagte, ich wäre es gern schnell wieder losgeworden. Ich wusste natürlich, dass hinter dieser plötzlichen Niedergeschlagenheit mehr steckte als nur die Enttäuschung über ein nicht stattgefundenes Gespräch oder über die Tatsache, dass ich von den örtlichen Gerüchten ausgeschlossen war. Das war lediglich eine Folge des Lebenswandels, für den ich mich entschieden hatte und, ja, mit dem ich mich sehr lange erfolgreich abgefunden hatte. Nicht ganz freiwillig, sicher, denn was meiner Frau widerfahren war – da hätte es wohl die meisten Menschen aus der Bahn geworfen. Trotzdem fühlte ich mich plötzlich so allein, dass sich mir der Magen zusammenkrampfte. Du musst zusehen, ein bisschen rauszukommen. Du könntest zum Beispiel ins Wirtshaus gehen, dachte ich. Es gab drei Wirtsstuben im Ort, und nachdem mir mit einem Schlag aufgegangen war, dass ich, seit ich hier lebte, keine einzige von innen gesehen hatte, sagte ich streng zu mir selbst: Du gehst heute ins Wirtshaus!

Ich gebe zu, es verbarg sich hinter diesem spontanen Entschluss auch die Hoffnung, dass ich ihm dort begegnen würde. Ich fand, das wäre ein guter Anfang. Ich habe zwar nie viel auf Gerüchte gegeben, aber es machte ihn für mich noch interessanter. Und an wen sollte ich mich sonst halten, wenn nicht an ihn? Ich kannte ja niemanden. Ich würde wieder an der Welt teilhaben, zumindest an einer kleinen Welt. Das war nicht bloß ein spontaner Entschluss, sondern, was mich betraf, eine umwälzende Entscheidung.

Ich traf ihn in der Wirtsstube am Bahnhof. Ein Unbehagen überkam mich, als ich die schummrigen, heruntergekommenen Räumlichkeiten dieses Lokals betrat. Dabei galt dieses Unbehagen nicht dem Zustand der Gaststätte – ich habe nichts gegen Spelunken, wenn ich zu wählen gezwungen wäre, würde ich lieber dort meine Zeit verbringen als in irgendeinem gehobenen Restaurant –, sondern der Neugier, die meinem Erscheinen entgegengebracht wurde. Ich kam mir vor wie auf einer Bühne, ein Eindruck, der durch den dunklen, öligen Bretterboden verstärkt wurde. Ich dachte mir, es sei vermutlich normal, in einem so kleinen Ort beim Betreten einer Gaststube angesehen zu werden, mit dem Unterschied allerdings, nehme ich an, dass die Augen der bereits Anwesenden sich in der Regel bald wieder anderen Dingen, besser gesagt, anderen Menschen zuwenden. Nicht so bei mir, ich hatte ihre uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Ich hätte am liebsten auf dem Absatz kehrtgemacht, ich spürte den Mut aus mir entweichen wie Luft aus einem Reifen. Ausgerechnet der Nachbar war es, der mir aus der Situation heraushalf, er winkte. Er saß allein an einem Tisch in der Ecke, und ich ging zu ihm.

»Danke, Sie haben mich gerettet«, sagte ich ganz offen.

»Das wird sich erst zeigen.«

Er lud mich mit einer Geste ein, an seinem Tisch Platz zu nehmen. Ich kam seiner Aufforderung nur zu gerne nach.

»Wir sind zwei Mäuse in einem Rattenloch«, sagte er, da er offenbar bemerkte, was auch ich bemerkt hatte.

»Sie auch?«, fragte ich.

Er lächelte höhnisch, grinste eher, bevor er sagte:

»Ich will es einmal so sagen: Wenn Sie vorhatten, Anschluss im Dorf zu finden, wären Sie besser beraten gewesen, sich allein an einen Tisch zu setzen.«

»Dann herzlichen Dank auch, dass Sie mich zu sich gewinkt haben«, entgegnete ich.

»Betrachten Sie es als Retourkutsche dafür, dass Sie mir die Polizei auf den Hals gehetzt haben«, sagte er mit einem Gesichtsausdruck, aus dem ich beim besten Willen nichts herauslesen konnte. Meinte er das wirklich so? Wenn es seine Absicht war, mir auf diese Weise Einblick in seinen Charakter zu verschaffen, war ihm das zweifellos geglückt, ich war so perplex, dass ihm sogleich wieder ein Grinsen über das Gesicht strich.

»Ein Scherz«, sagte er schließlich, »bloß ein Scherz, nichts für ungut. Sie haben so hilflos ausgesehen, als Sie hereinkamen.«

Dazu sagte ich nichts. Obwohl er darauf zu warten schien, dass ich etwas erwiderte, zog ich es vor, ihm nicht gleich die Gelegenheit zu einem weiteren Affront zu bieten. Es stellte sich heraus, dass er einer solchen Gelegenheit gar nicht bedurfte, denn plötzlich sagte er frei heraus:

»Sie halten mich für verrückt.«

»Und mit ›sie‹ meinen Sie?«, fragte ich und schwenkte mit einem Augenrollen, das nur für ihn sichtbar war, über die in der Gaststube Anwesenden hinweg.

»Nicht nur die«, antwortete er. »Alle, auch die Polizei.«

Er tat mir fast leid, wie er da saß und mir sozusagen seine Stellung in der Dorfgemeinschaft darlegte. Ich überlegte, ob ich ihn fragen konnte, warum er hierherkam, wenn er sich offensichtlich nicht angenommen fühlte, und nicht stattdessen seine Zeit zu Hause verbrachte. Oder war das eine zu persönliche Frage? Ich fragte es ihn trotzdem.

»Zu Hause ist es nicht besser«, antwortete er etwas kryptisch. Ich wollte ihn nach dem Grund fragen, aber er kam mir zuvor. In seinen Augen lag ein seltsamer Ausdruck, eine Art schelmischer Blick, vermischt mit Hoffnung, wenn man das sagen kann. Obwohl sich in diesem Blick bereits etwas ankündigte, traf es mich doch überraschend, als er plötzlich fragte:

»Glauben Sie an Geister?«

Ihm entging nicht mein Gesichtsausdruck, und er fügte hinzu:

»Jetzt verstehen Sie wohl, warum Sie noch immer angestarrt werden.«

Er sagte das mit einem Lächeln, aber mit einem, das nicht frei von Qual war. In seiner Lage, was auch immer es für eine sein mochte, konnte ein wenig Galgenhumor sich vielleicht als gesund erweisen, aber er gelang ihm nicht ganz. Ich wusste nicht recht, wie ich meine Einstellung zu ihm einordnen sollte. Es war mir irgendwie angenehm und unangenehm zugleich, mit ihm an diesem Tisch zu sitzen. Ich habe nichts gegen Direktheit, gegen die unverblümte Art, die manchen Menschen zu eigen ist, aber er schien in dieser Hinsicht doch ein wenig extremer.

»Die Frage war übrigens ernst gemeint«, sagte er.

»Nicht anders habe ich sie verstanden.«

Er nickte. Weil ich nichts mehr dazu sagte, trank er von seinem Bier. Erst jetzt ging mir auf, dass der Wirt noch nicht an den Tisch gekommen war, um meine Bestellung aufzunehmen. Man hätte das vielleicht als unhöflich, zumindest aber als wenig geschäftstüchtig auslegen können, doch es war kein Wirt zu sehen. Dann plötzlich schien doch jemand aufzutauchen, denn der Nachbar machte über meinen Kopf hinweg ein Zeichen, dem ich entnahm, dass er auch für mich ein Glas mitbestellte.

»Und? Wie lautet Ihre Antwort?«

Ich hatte gehofft, doch nicht mehr auf die Frage antworten zu müssen, aber ich kam ihm nicht aus. Er wirkte nicht gerade wie ein Verrückter, jedenfalls nicht so, wie man sich einen Verrückten, das heißt einen wirklichen Verrückten, im Allgemeinen vorstellt. Das mochte nichts heißen. Die Wahrheit ist, ich hatte mir die Frage über die Existenz oder Nicht-Existenz von Geistern selbst oft gestellt, und war sogar zu einer für mich zufriedenstellenden Antwort gelangt. Aber ich wäre niemals auf die Idee gekommen, das mit einem Fremden zu besprechen. Nun, vielleicht zeigte sich darin seine Verrücktheit. Ich beschloss also, wo es hier schon so offen und direkt zuging, ihm so ehrlich und so verständlich zu antworten, wie ich konnte.

»Ich glaube an Erinnerungen«, sagte ich. »Ich glaube, dass Erinnerungen so stark sein können oder so echt, dass sie wie Geister erscheinen. Erinnerungen an Menschen. Und wenn diese Menschen tot sind, ja, dann können sie einem erst recht wie Geister vorkommen. Das heißt, wie man sich Geister eben so vorstellt. Ich sehe manchmal meine verstorbene Frau, rede sogar mit ihr. Aber ich weiß, dass das die Erinnerungen sind. Mit anderen Worten, das Gehirn. Ich glaube, oder eigentlich bin ich überzeugt davon, dass es sich mit den Geistern verhält wie mit den Göttern: Sie sind aus einer Kombination aus Angst und Unwissenheit entstanden. Wenn Sie heute ein sechsjähriges Kind fragen, was Blitz und Donner sind, wird es Ihnen wahrscheinlich antworten, dass es sich dabei um Wetterphänomene handelt, die unter bestimmten, in der Luft vorherrschenden Bedingungen entstehen. Vor 2000 Jahren oder so glaubten die Menschen, irgendein Gott würde seinen Hammer oder Dreizack oder sonst etwas schwingen, weil sie es nicht besser wussten. Und weil das Wetter ihnen eine Heidenangst einjagte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Geisterglaube auf die gleiche Weise entstanden ist,nur eben durch das Phänomen Erinnerung.«

Er hob die Augenbrauen an und verschränkte die Arme, irgendwie trotzig, wie ein kleines Kind. Ich fürchtete schon, er werde etwas Beleidigendes sagen, aber es ging dann doch in eine andere Richtung.

»Das war ja ein netter kleiner Vortrag, vielen Dank«, sagte er. »Wollen Sie das auch dem Geist erzählen, der mich seit zwei Jahren regelmäßig in den Wahnsinn treibt?«

Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass sein Tonfall voller Zynismus war. Ich wurde ein bisschen ärgerlich. Obwohl ich eigentlich mit einem solchen Tonfall gerechnet hatte, sogar auf einen schlimmeren eingestellt war, empfand ich ihn dennoch als unangebracht. Er hatte mich etwas gefragt, und ich hatte nach bestem Wissen und Gewissen geantwortet. Das sagte ich ihm, und zwar in genau diesen Worten.

»Nehmen Sie’s mir nicht übel, das ist bloß die Verzweiflung«, entschuldigte er sich. »Ich wohne im Keller.«

Ich wusste wirklich nicht, was ich von alldem halten sollte. Und noch weniger, wie darauf reagieren. Er war nicht dumm, ihm war klar, dass mir nicht wohl zumute war in Anbetracht dessen, was er erzählt hatte. Immerhin drehten sich darum wohl auch die Gerüchte über ihn, und dass die Menschen so zu ihm standen, wie sie es seiner eigenen Aussage nach taten, hatte er sich gewiss auch ein wenig selbst zuzuschreiben. Er musste schon sehr naiv sein, wenn er glaubte, bei mir wäre es anders. Oder war das lediglich Gleichgültigkeit, Resignation? Wahrscheinlich Letzteres. Was ich beobachtet hätte, sagte er, und was mich dazu veranlasst habe, die Polizei anzurufen, das sei seine Reaktion auf die »Umstände«, erklärte er, wobei er das Wort Umstände genau so aussprach, in Anführungszeichen. In letzter Zeit sei es wieder so schlimm geworden, dass er das Haus nur mehr durch die Hintertür betrete und von dort direkt in den Keller hinuntersteige.

»Das Erdgeschoß und der obere Stock gehören dem Geist«, sagte er. »Ich will nicht gesehen werden, deshalb klettere ich über den Zaun. Mir ist schon klar, dass das keine Dauerlösung sein kann. Allein die letzten zwei Wochen reichen mir eigentlich. Es hat angefangen, als ich … Nein, lassen wir das, meine Intimsphäre geht Sie nun wirklich nichts an. Dass meine Kletterei früher oder später jemandem auffallen würde, ist jedenfalls keine Überraschung, aber was soll’s?«

»Was hat die Polizei dazu gesagt?«

»Was glauben Sie denn, was sie von mir erfahren hat?«

»Keine Ahnung. Was sagt man in so einem Fall?«

»Jedenfalls nicht die Wahrheit«, sagte der Nachbar.

»Aber auch die Polizei kennt doch die Gerüchte«, gab ich zu bedenken.

»Die Gerüchte sind eine Sache. Eine andere ist es, so eine Wahrheit aus dem Mund eines erwachsenen Mannes zu hören. Ich fürchte, eine solche Geschichte wäre bei der Polizei nicht gut aufgehoben.«

»Ist sie denn bei den Dorfbewohnern gut aufgehoben?«

»Die haben keine Befehlsgewalt.«

In diesem Punkt – nun ja, dagegen war nichts zu sagen.

»Außerdem kann ich Polizisten nicht ausstehen«, setzte er nach. »Als Polizist steht man automatisch auf der richtigen Seite, das ist die Sauerei an der Sache. Sie können Sadist sein, dumm wie ein Sack Stroh, ein Menschenhasser – wenn Sie es als Polizist sind, stehen Sie trotzdem auf der richtigen Seite. Dann dürfen Sie über andere bestimmen. Wenn von heute auf morgen der Bürgerkrieg ausbricht oder die Diktatur eingeführt wird – als Polizist oder meinetwegen Armeesoldat sind Sie fein raus, Sie werden nichts zu befürchten haben. Das kann einen doch wahnsinnig machen, finden Sie nicht? Dabei haben sie es sich einfach ausgesucht, verstehen Sie? Die Hüter des Gesetzes sind keine Menschen mit hohen moralischen Ansprüchen oder einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit, sondern sie haben sich bloß dafür entschieden, das ist alles. Andere entscheiden sich dafür, Bäcker zu werden, Tischler, Wissenschaftler, was auch immer. Dürfen sie deshalb über andere befehlen? Nein.«

Ich konnte es mir nicht verkneifen zu sagen:

»Jetzt haben Sie mir aber auch einen kleinen Vortrag gehalten.« Er schmunzelte, und ich fügte hinzu: »Nichts für ungut, ich bin Ihrer Meinung. Ich hatte in der Vergangenheit ebenfalls mit Polizisten zu tun und habe mich nie wohl dabei gefühlt. Obwohl sie eigentlich nur Gutes im Sinn hatten.«

»Sie auch?«, fragte er.

»Beim Tod meiner Frau.«

Darauf nickte er nur, er fühlte sich offenbar unangenehm berührt. Wir tranken beide von unserem Bier. Da ich mit dem Rücken zurTheke saß und kaum einen der Gäste sehen konnte, mich aber auch nicht umdrehen wollte, blieb mir nichts anderes übrig, als aus seinen Augen zu lesen, was für eine Atmosphäre in der Gaststube herrschte. Ich glaube mich nicht zu täuschen, wenn ich sage, dass sogar er überrascht war, welche Neugier uns entgegengebracht wurde, etwas in seinen Augen sagte es mir. Unausgesprochene Anfeindungen, so könnte man es wohl nennen.

»Was macht er denn, Ihr Geist?«, erlaubte ich mir zu fragen. »Und was haben Sie vor, dagegen zu unternehmen?«

»Was soll ich schon unternehmen?«, sagte er.

Die Frage blieb unbeantwortet. Ich glaubte nicht, ihm darauf eine Antwort geben zu können, an die er nicht selbst auch schon gedacht hatte. Das einzig Sinnvolle, was mir dazu einfiel, war die Frage, warum er nicht längst weggezogen sei.

»Weil der Geist mit mir mitziehen würde«, antwortete er völlig sachlich, als handle es sich um ein Haustier, das man nicht einfach zurücklassen konnte. »Es ist kein Hausgeist, das heißt, er – oder eigentlich sie – ist nicht an das Haus gebunden, sondern an mich. An etwas, das ich getan habe.«

»Womit wir wieder bei den Erinnerungen wären.«

Er antwortete mit einem Schulterzucken.

»Ob Sie’s glauben oder nicht, ich war einmal ein normaler Mensch«, sagte er jetzt irgendwie zusammenhanglos, ohne mir dabei ins Gesicht zu sehen. Mir war nicht klar, was er mit dieser Aussage bezweckte, falls er überhaupt etwas damit bezweckte. Und ob er womöglich erwartete, dass ich etwas dazu sagte. Dann fiel mir etwas ein, das ich ihn fragen wollte:

»Beziehen sich die Gerüchte denn nun auf Ihren Geist oder darauf, was Sie getan haben?«