9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Grandes Mujeres

- Sprache: Spanisch

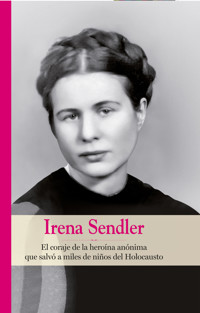

El coraje de una mujer que desafió al nazismo para salvar miles de vidas Irena Sendler, una figura clave y poco conocida del Holocausto, arriesgó todo por un principio: la justicia. Desde la resistencia polaca, desafió la barbarie nazi y logró rescatar a miles de niños del gueto de Varsovia, enfrentando peligros mortales en cada paso. Su historia es un testimonio de valentía, generosidad y compromiso con los derechos humanos, un legado que sigue inspirando al mundo. Una biografía apasionante sobre la heroína que nunca se rindió.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 209

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Índice

I. RESISTENCIA Y ESPERANZA

II. UNA GENTIL ENTRE JUDÍOS

III. UNA ESTUDIANTE VALIENTE Y COMPROMETIDA

IV. LA MISTERIOSA JOLANTA

V. UNIDOS CONTRA EL MAL

VI. UNA LUZ EN LA OSCURIDAD

CRONOLOGÍA

© Teresa Solana por el texto

© 2019, RBA Coleccionables, S.A.U.

Realización: EDITEC

Diseño cubierta: Llorenç Martí

Diseño interior: tactilestudio

© Fotografías: Alamy/Cordon Press: cubierta, 19, 81b, 126; East News: 10, 22, 54, 164, 177; Wikimedia Commons: 33, 65, 99a, 137; Archivo de la Universidad de Varsovia: 51ai; Instituto Radlińska: 51ad; Archivo Aniela Uziembło: 51b; Ghetto Fighter’s House, Israel / Photo Archive: 81ai; Archivo Hanna Hartwig: 81ad; Age Fotostock: 88; Getty images: 99b, 115, 153, 185.

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

Primera edición en libro electrónico: noviembre de 2025

REF.: OBDO810

ISBN: 978-84-1098-704-3

Composición digital: www.acatia.es

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.

La Schindler femenina, el ángel del gueto de Varsovia, la heroína de Polonia… Estas son algunas de las expresiones que se suelen utilizar al hablar de Irena Sendler, una trabajadora social valiente y comprometida que durante la Segunda Guerra Mundial logró salvar la vida de más de dos mil quinientos niños judíos atrapados en el infierno del gueto de Varsovia. La suya es una de esas historias de empatía y solidaridad, de audacia y determinación, que actúan de contrapunto a la barbarie del Holocausto. Irena Sendler es la otra cara de la moneda, la formada por aquellos héroes y heroínas que nos proporcionan una lección de dignidad cuando la crueldad, el fanatismo y la miseria moral se apoderan de una sociedad y de sus gobernantes.

«Para que el mal triunfe, solo es necesario que las personas buenas no hagan nada», escribió a finales del siglo xviii el escritor y político irlandés Edmund Burke. En la cita original, en un contexto en el que las mujeres ocupaban un papel secundario en la sociedad, sin apenas protagonismo, Burke hablaba de los «hombres buenos», pero el empoderamiento de las mujeres y la conquista de territorios tradicionalmente reservados a los varones, como la educación, el trabajo remunerado y el activismo político, ha hecho necesario reescribir sus palabras para que mantengan vigente su significado. Irena Sendler fue una de esas «personas buenas» que le plantó cara al mal anteponiendo sus convicciones a su bienestar personal y poniendo en riesgo su propia vida en incontables ocasiones.

A Irena, sus padres le habían inculcado los valores de la generosidad y la compasión. Con su ejemplo, le habían enseñado a valorar a las personas con independencia de su raza, religión o posición social, y, en una época en la que el antisemitismo estaba en ascenso en toda Europa, la habían educado en el respeto de las costumbres y las creencias de los judíos. Pero, sobre todo, desde muy pequeña la habían alentado a que fuera ella misma, brindándole una educación que posteriormente, en sus años universitarios, le permitió entrar en contacto con otras mujeres valerosas, libres y socialmente comprometidas que ampliaron su círculo de intereses y que, durante la ocupación, se convirtieron en sus mejores aliadas. Irena no estaba sola, pero su iniciativa y capacidad de sacrificio contribuyeron a tejer en la Varsovia ocupada una red de complicidades que salvó muchas vidas y que proporcionó esperanza entre quienes se negaron a ser cómplices de los verdugos.

Irena arriesgó su vida en incontables ocasiones, tanto antes de la guerra como durante la ocupación. Cuando era estudiante de la Universidad de Varsovia, se enfrentó con valentía a los grupos xenófobos que se dedicaban a hostigar a los alumnos judíos con el consentimiento tácito de las autoridades académicas, plantándoles cara en las aulas y denunciando en voz alta las injusticias de las que eran víctimas sus compañeros. Y, más tarde, desde su posición como trabajadora social en las oficinas de Bienestar Social del Ayuntamiento, luchó contra los nazis cuando el Tercer Reich invadió Polonia en 1939 y puso en marcha la Operación Reinhard con el objetivo de asesinar a todos los judíos polacos en el marco de la «solución final».

Irena tenía veintinueve años cuando estalló la guerra. Era una mujer joven e inconformista, llena de ideales y proyectos con los que quería contribuir a mejorar la vida de los más desfavorecidos. Como el resto de sus compatriotas, no estaba preparada para sobreponerse a las atrocidades de las que iba a ser testigo, pero cuando las circunstancias la obligaron a elegir entre salvarse a sí misma o exponerse y tomar partido, no dudó en arriesgarlo todo para mitigar el sufrimiento de sus conciudadanos y salvar el mayor número de personas.

En Varsovia, durante la ocupación, la carestía de alimentos y las pésimas condiciones higiénicas favorecieron la desnutrición y el estallido de epidemias, especialmente en el gueto, donde los judíos fueron confinados y condenados a morir de hambre. Irena, asumiendo un alto coste personal, hizo todo cuanto estuvo en su mano para paliar la desesperada situación de la población judía, desde falsificar documentos oficiales hasta burlar la vigilancia de los guardias para introducir en el gueto ropa, medicinas y alimentos de contrabando. Ella, que era católica, no dudó en colocarse la estrella de David en el brazo como muestra de solidaridad y en desafiar al Tercer Reich con su ingenio y sus valerosas actuaciones.

Irena siempre fue fiel a sus convicciones y ni siquiera bajo tortura lograron que traicionara a los suyos. Cuando, años más tarde, la agasajaron con premios que reconocían la encomiable acción humanitaria que había llevado a cabo, replicó, con la humildad que la había caracterizado toda su vida, que «los héroes hacen cosas extraordinarias. Lo que yo hice no fue algo extraordinario. Fue normal». Para Irena Sendler, lo «normal» era no permanecer impasible ante las monstruosidades que día tras día tenían lugar ante sus ojos. Era ponerse en la línea de fuego mientras muchas «personas buenas» se limitaban a agachar la cabeza y a mirar cobardemente hacia otro lado. Dando muestras de un coraje y una capacidad organizativa excepcionales, supo rodearse de personas afines a sus convicciones que la ayudaron y apoyaron su causa a favor de los más vulnerables. En un entorno hostil, en el que cualquier ayuda que se prestara a los judíos era castigada con la muerte, su célula de resistencia estaba compuesta por mujeres y hombres infatigables que luchaban unidos y coordinados para aliviar la desesperada situación de los judíos y boicotear, a contrarreloj, los eficientes planes de exterminio de los nazis.

«Quien salva una vida, salva al mundo entero.» Esta frase del Talmud, el libro de referencia del judaísmo, está inscrita en la condecoración «Justa entre las Naciones» que el Estado de Israel le otorgó a Irena en reconocimiento de los valerosos actos que llevó a cabo durante la guerra. Sin embargo, durante muchos años, la historia de Irena Sendler fue mucho menos conocida que la del empresario de origen checo Oskar Schindler, que salvó a cerca de mil doscientos judíos de morir en las cámaras de gas empleándolos como trabajadores en sus fábricas. A diferencia de Oskar Schindler, a quien el mundialmente conocido director Steven Spielberg dedicó una película que ganó siete Óscars, el telefilm que el director John Kent Harrison realizó por encargo de la cadena CBS, El valiente corazón de Irena Sendler, pasó desapercibido para el gran público. Aún hoy, muchas personas siguen sin asociar el nombre de Irena Sendler con el de una de las heroínas del Holocausto.

Este libro pretende contribuir a paliar la injusticia de un olvido, la de una mujer apasionada, de temperamento aguerrido y convicciones profundas, que logró salvar la vida de miles de niños judíos con su astucia, valentía y formidable capacidad de liderazgo. Irena Sendler es una bofetada de luz a uno de los momentos más sombríos de la historia de Europa, cuando la barbarie orquestada por una de las naciones más cultas y civilizadas del planeta hizo que se tambalearan los ideales ilustrados y humanistas sobre los que se asienta la cultura occidental. Y su historia, reconfortante e inspiradora, nos interpela sobre estos valores y nos invita a reflexionar y a poner en perspectiva el indiscutible papel que han desempeñado y desempeñan las mujeres en la creación de lo que hemos convenido en denominar la «condición humana».

I

RESISTENCIA Y ESPERANZA

No solo estaban preocupados por

mí… No sabían si podría soportar

la tortura. Al fin y al cabo, yo sabía

dónde estaban todos los niños.

IRENA SENDLER

En la imagen de la página anterior, Irena vestida con el uniforme de la Cruz Roja, con treinta y cuatro años. Su integridad y valentía le dieron fuerzas para soportar las torturas a las que fue sometida.

Varsovia, prisión de Pawiak.

Diciembre de 1943.

Tenía que dejar de rascarse, o se arrancaría las costras y las heridas se le volverían a infectar.

Pero no podía evitarlo. A Irena, las chinches la estaban volviendo loca.

Sin embargo, no era la comezón provocada por las picaduras de esos voraces insectos lo que la mantenía despierta. Ni el hambre, tampoco el dolor que sentía en todo el cuerpo. Lo que a Irena le impedía conciliar el sueño aquella noche, acurrucada en el interior de la pequeña celda que compartía con otras doce mujeres, era la angustia que experimentaba ante la idea de que pudieran llevarla de nuevo a la avenida Szucha para ser interrogada. Un rato antes, mientras atravesaba el patio nevado de la prisión, había visto cómo los guardias le dedicaban insultos y sonrisas burlonas, y había tenido un mal presentimiento. ¿Y si al día siguiente su nombre estaba en la lista? ¿Y si esta vez no era capaz de resistir los golpes?

«No pienses en eso…», se repetía a sí misma. El único modo de no perder la razón en medio de aquel infierno era mantener la calma y dominar el pánico que sentía. Si existía la más mínima posibilidad, por remota que fuera, de escapar de la cárcel, tenía que aferrarse a ella y aprovechar esas precarias horas nocturnas para descansar y reponer fuerzas.

Con un poco de suerte, pensaba, su nombre no estaría al día siguiente en la lista de prisioneros que serían conducidos a aleja Szucha, la terrorífica avenida donde la Gestapo tenía su cuartel general.

O en la otra lista, la «lista mortal», la que leían los oficiales cada día en voz alta y que contenía los nombres de los condenados a muerte. Su amiga Basia Dietrich, con la que había compartido celda, había formado parte recientemente de esta última lista y los guardias la habían fusilado frente a las puertas de la prisión. Basia dirigía un jardín de infancia ubicado en el complejo de edificios en el que vivía Irena y, al igual que ella, era una mujer valiente que no había dudado en arriesgar su propia vida al ser testigo de la crueldad con la que los alemanes trataban a los judíos. En el gueto de Varsovia, donde la población judía permanecía confinada, la comida y las medicinas escaseaban, y los niños, los más vulnerables, eran las principales víctimas. Como Irena, Basia era responsable de una red clandestina que se dedicaba a salvar a los niños judíos del gueto, sacándolos a escondidas. Ahora, lo único que a Irena le quedaba de su amiga era un retrato de Jesús hecho a mano que había encontrado entre sus pertenencias y al que se aferraba en busca de consuelo.

La organización que Basia dirigía, las Fuerzas Especiales Insurgentes «Rápidas», estaba integrada en el Consejo de Ayuda a los Judíos, una organización secreta conocida con el nombre en clave de Żegota. Un año atrás, los miembros de Żegota, conscientes de las actividades que Irena realizaba por su cuenta desde su posición en un centro de asistencia social, habían contactado con ella y se habían ofrecido a proporcionarle los recursos económicos que precisaba para poder seguir llevando a cabo sus operaciones encubiertas. Desde entonces, el grupo de Basia había colaborado con el de Irena y las dos mujeres habían estado regularmente en contacto.

Su muerte la había dejado destrozada.

«Estamos haciendo todo lo posible para sacarte de este infierno», le había hecho saber Julian Grobelny, uno de los líderes de Żegota, mediante un mensaje secreto que le habían entregado a través de la dentista de la prisión, la doctora Anna Sipowicz, que también formaba parte de la red clandestina. La palabra «infierno» describía con precisión lo que ocurría en el interior de aquella vieja prisión situada junto a las ruinas del gueto, ahora vacío tras las últimas deportaciones. Oficialmente, Pawiak era una cárcel reservada a los «intelectuales» —es decir, los presos políticos—, pero, en la práctica, se había convertido en un centro de internamiento en el que se prescindía de los procesos legales y en donde la única ley que imperaba era la brutalidad arbitraria de los carceleros.

La propia Irena había sido víctima de uno de esos episodios destinados a sembrar el pánico entre los presos. En Pawiak, a las reclusas se las obligaba a trabajar de pie durante incontables horas en la lavandería de la prisión; cuando alguna de ellas se desmayaba, vencida por el agotamiento, los guardias se enfurecían. Una tarde, uno de los vigilantes consideró que las presas no se esforzaban lo suficiente y decidió impartir un castigo ejemplar: sacó su pistola, alineó a las aterrorizadas mujeres contra la pared y, recorriendo la fila, fue disparándoles en la cabeza, alternando entre cada dos presas. Aquel día Irena fue de las que se salvó, pero la experiencia la dejó traumatizada y le sirvió para comprender que en la prisión de Pawiak la supervivencia era una cuestión de puro azar.

A medida que pasaban los días, las expectativas de Irena de lograr sobrevivir disminuían al mismo ritmo que menguaban sus fuerzas. ¿Verdaderamente tenían los líderes de Żegota un plan para liberarla?, se preguntaba. Tal vez el único propósito del mensaje que le habían enviado era mantener vivas sus esperanzas para que no se derrumbase durante los despiadados interrogatorios. ¿Cuánto tiempo sería capaz de resistir?

A mediados de diciembre de 1943, Irena Sendler tenía treinta y tres años y llevaba casi dos meses en prisión. A pesar de todo, había tenido suerte: seguía con vida. «Solo soy una trabajadora social, no sé nada de la resistencia ni de sus actividades clandestinas», repetía cada vez que la llevaban a la avenida Szucha y su torturador se ensañaba con ella en uno de los apestosos cuartuchos en los que tenían lugar los interrogatorios. Durante dos interminables meses, los alemanes la habían golpeado con sus puños, sus botas, sus látigos y sus porras, le habían roto los huesos de las piernas y le habían infligido todo tipo de vejaciones. Sin embargo, pese al empeño de sus interrogadores, no habían logrado arrancarle la más mínima información.

La Gestapo sospechaba que Irena estaba relacionada con los movimientos de la resistencia, pero, de hecho, los nazis no creían que fuera una pieza importante dentro de la organización. La consideraban una joven ingenua y estúpida que, como muchas otras, se había dejado utilizar. «Si alguna vez, sin saberlo, entré en contacto con algún miembro de la resistencia fue a causa de mi trabajo, no porque pertenezca a ningún grupo subversivo», insistía Irena. Bajo tortura, la encargada de una lavandería de la calle Bracka le había dado su nombre a la Gestapo y por eso la habían detenido. El establecimiento se había convertido en un improvisado punto de reunión, un lugar en el que los miembros de la resistencia intercambiaban mensajes clandestinos ocultándolos entre las prendas de la ropa que llevaban a lavar. Por suerte, la mujer que había identificado a Irena no sabía quién era realmente aquella joven ni el importante papel que desempeñaba dentro de la organización, y de momento eso la había salvado.

«Al menos, mientras yo no hable y no detengan a Janka, las listas de los niños estarán a salvo», se consolaba Irena. Había sido casi un milagro que su amiga Janka Grabowska lograra esconder las listas dentro del sujetador justo antes de que los agentes de la Gestapo irrumpieran en casa de Irena y la detuvieran. Las «listas» que tanto le quitaban el sueño consistían en pequeños trozos de papel de fumar en los que había escrito en clave, utilizando un código que ella misma había inventado, la verdadera identidad de los niños judíos a los que había logrado sacar del gueto adjudicándoles identidades falsas. Se trataba, pensaba Irena, de una precaución necesaria a fin de que más adelante, cuando toda aquella pesadilla hubiese terminado, los pequeños pudiesen reencontrarse con sus verdaderas familias. El temor de Irena era que, a través de aquellas listas, los alemanes identificaran a los niños que habían sido acogidos por familias católicas en la parte aria de Varsovia. Si caían en su poder, ejecutarían a los pequeños o los enviarían a un campo de concentración.

¿Dónde habría escondido Janka las listas? ¿Se habría puesto su amiga en contacto con Adam después de su arresto? Desde que estaba en Pawiak, Irena no había vuelto a saber de él. ¡Ah, si al menos pudiera sentir el calor de sus abrazos, escuchar de nuevo su voz…! A Irena le resultaba muy duro estar separada de Adam Celnikier, el hombre al que amaba. A menudo, cuando sentía que las fuerzas le flaqueaban y temía dejarse llevar por la desesperación, se aferraba al recuerdo de los momentos felices que habían compartido antes de que estallara la guerra. Adam era judío, y tras haber huido del gueto vivía escondido bajo una identidad falsa en el sector ario de la ciudad.

«Adam está a salvo —se decía Irena a sí misma, confiando en que un milagro la sacase de allí y algún día pudiesen volver a estar juntos—. Ojalá no se rinda…»

En la diminuta celda, los ronquidos de algunas reclusas se alternaban con los sollozos entrecortados de otras que se despertaban gritando en medio de sus pesadillas. Muchas de ellas eran madres, y la angustia de no saber la suerte que correrían sus hijos si las ejecutaban o las deportaban las mortificaba y las mantenía en un estado permanente de vigilia y de ansiedad. A menudo se consolaban entre sí, rezando juntas y compartiendo en voz baja las historias que habían oído acerca de los niños que habían logrado huir a través de las redes clandestinas organizadas por la resistencia. Ninguna de ellas sospechaba, sin embargo, que aquella joven rubia y bajita que cojeaba y con la que compartían celda era, precisamente, la mujer que había logrado salvar a casi dos mil quinientos niños judíos de una muerte cierta en el gueto.

En Pawiak, una Irena al borde de la extenuación encontraba en sus recuerdos y en la firmeza de sus convicciones la fuerza necesaria para sobrevivir. En la imagen, la prisión hacia 1939.

Como a Irena, a aquellas mujeres la cenicienta luz del amanecer las sorprendería derrotadas y, pese a todo, empeñadas en sobrevivir un día más para ganarle la partida al destino al que parecían abocadas. Irena sabía que, para ella, como para muchas de sus compañeras, quizá no hubiera un mañana. Sin embargo, pensar en los niños y en todos los hombres y mujeres que también lo habían arriesgado todo para salvarlos la reconfortaba y la ayudaba mantener viva la esperanza.

Algún día, reflexionaba, aquellos niños rescatados del infierno del gueto darían testimonio de la barbarie que se había desatado en pleno corazón de la civilizada Europa, pero también serían la prueba de que en el mundo seguía habiendo personas íntegras y valerosas, dispuestas plantarle cara al mal y a dar su vida para socorrer a los más vulnerables. A pesar de la oscuridad que en aquellos momentos parecía haberse apoderado del mundo, su supervivencia constituiría una prueba de lo que en Otwock le había enseñado su padre. Una vez más, Irena recordó las sabias palabras del doctor Krzyżanowski:

La gente es buena o mala. Su raza, su nacionalidad o su religión no importan. Lo que importa es la persona.

II

UNA GENTIL ENTRE JUDÍOS

Me educaron en la creencia de

que cuando una persona se está

ahogando hay que echarle una

mano, independientemente de su

religión o nacionalidad.

IRENA SENDLER

Las ideas progresistas de Irena afloraron durante su época estudiantil. En la universidad encontró amistades afines con las que compartir sus inquietudes. En la imagen, Irena en la fotografía de su carnet de estudiante.

En la vida, a veces se producen circunstancias azarosas que contribuyen a forjar nuestro carácter y a convertirnos en las personas que terminamos siendo. En el caso de Irena Sendler, esta circunstancia tiene el nombre de una pequeña ciudad situada a unos veintitrés kilómetros al sudeste de Varsovia: Otwock.

Otwock es una localidad idílica que se alza junto a la margen izquierda del río Vístula. La población, rodeada de pinares, es famosa por la belleza de su entorno y por gozar de un microclima benigno, lo que ya en el siglo xix contribuyó a convertirla en uno de los lugares de veraneo favoritos de los polacos adinerados. Irena no nació en Otwock, sino en Varsovia, pero sus recuerdos de infancia están asociados a los paisajes de este hermoso municipio y a la pequeña clínica que su padre dirigía en la ciudad.

Vivir en Otwock era algo con lo que no contaban los padres de Irena, el doctor Stanisław Krzyżanowski y su esposa, Janina Grzybowski. Tras contraer matrimonio en la ciudad ucraniana de Pohrebyshche en 1908, la pareja decidió instalarse en Varsovia, donde había nacido Janina y donde el doctor Krzyżanowski había cursado sus primeros años como estudiante de medicina. La populosa capital de Polonia parecía un buen lugar para que un joven médico especializado en enfermedades infecciosas empezara a labrarse un futuro profesional, y fue en Varsovia, en el Hospital Católico Espíritu Santo, donde nació Irena el 15 de febrero de 1910.

Sin embargo, el proyecto de la familia Krzyżanowski de echar raíces en Varsovia se truncó cuando Irena, con apenas dos años recién cumplidos, contrajo la tos ferina y su estado de salud se volvió preocupante. Le costaba respirar y se ahogaba. Pese a los tratamientos, no mejoraba, y Janina y su marido empezaron a temer por la vida de su pequeña. El doctor Erbrich, un otorrino que era amigo de la familia, les aconsejó que se mudaran al campo, y eso hicieron. Janina y su marido se marcharon de la congestionada Varsovia y se instalaron en Otwock con la esperanza de que el aire puro y el contacto con la naturaleza contribuyesen a sanar los debilitados pulmones de Irena.

Además de poseer unas excepcionales condiciones climáticas, Otwock tenía fama de ser un lugar especialmente salubre, lo que había propiciado que a lo largo del siglo xix se abriesen en la localidad clínicas y balnearios a los que iban a tratarse los enfermos aquejados de problemas respiratorios. La ciudad se había convertido en un centro de referencia en cuestiones de salud, hasta el punto de albergar dos sanatorios especializados en el tratamiento de la tuberculosis: el primero, inaugurado por el doctor Józef Marian Geisler, databa de 1893; el segundo, reservado a los judíos —en aquellos tiempos, las comunidades judía y católica vivían separadas por elección propia—, se había abierto en 1895, solo un par de años después.