Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Cross Cult

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: James Bond

- Sprache: Deutsch

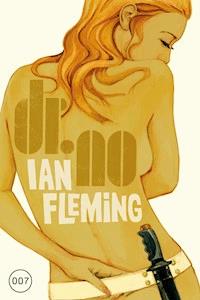

In James Bond jagt Dr. No, dem 6. Bond-Roman von Ian Fleming, findet sich Bond in den Fängen eines grotesken Wahnsinnigen in dessen Geheimversteck in den Tropen wider ... Dr. No, ein bösartiger Einsiedler mit mechanischen Scheren anstelle von Händen und einer sadistischen Faszination für Schmerz, hält Bond fest in seinem stahlharten Griff gefangen. Bond und Honey Rider, seine wunderschöne und verletzliche Begleiterin, wurden beim unerlaubten Betreten von Dr. Nos abgeschiedener karibischer Insel erwischt. Dr. No, der seine geheimen Operationen um jeden Preis vor dem britischen Secret Service beschützen will, erkennt eine Gelegenheit, sich eines Feindes zu entledigen und seine diabolischen Forschungen weiterzuführen. Schon bald müssen Bond und Rider in Dr. Nos mörderischem Spiel um ihr Leben kämpfen ... Jeder kennt sie: die teils stark von den Vorlagen abweichenden Verfilmungen der James-Bond-Romane. Pünktlich zum 50-jährigen Jubliäum der Filmreihe gilt es die Ian-Fleming-Originale erstmals im "Director's Cut" zu entdecken! Eine der größten Filmikonen überhaupt wird 50 Jahre alt! Passend dazu kommt Ende 2012 der 23. Teil der Saga mit dem Titel "Skyfall" in die Kinos! Cross Cult schließt sich den Jubilaren des Mythos mit einer Wiederentdeckung der meisterhaft erzählten Agenten- und Spionageromane aus der Feder Ian Flemings an und beginnt die schrittweise Veröffentlichung aller James-Bond-Originalromane. Endlich wird es möglich sein, Titel wie "Goldfinger", "Thunderball" oder "You Only Live Twice" komplett in ungekürzten Übersetzungen und mit den ursprünglichen Kapitelabschnitten und -überschriften zu lesen. Es verspricht eine einzigartige James-Bond-Bibliothek zu werden, die dazu einlädt, dem Kult um den britischen Gentleman-Geheimdienstler mit der "Lizenz zum Töten" auf den Grund zu gehen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 408

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

JAMES BOND

DR. NO

von

IAN FLEMING

Ins Deutsche übertragenvon Stephanie Pannen und Anika Klüver

Die deutsche Ausgabe von JAMES BOND – DR. NOwird herausgegeben von Amigo Grafik, Teinacher Straße 72, 71634 Ludwigsburg.Herausgeber: Andreas Mergenthaler und Hardy Hellstern,Übersetzung: Stephanie Pannen und Anika Klüver;verantwortlicher Redakteur und Lektorat: Markus Rohde;Lektorat: Katrin Aust und Gisela Schell;Satz: Rowan Rüster/Amigo Grafik; Cover Artwork: Michael Gillette.Printausgabe gedruckt von CPI Morvia Books s.r.o., CZ-69123 Pohorelice.Printed in the Czech Republic.

Titel der Originalausgabe: JAMES BOND – DOCTOR NO

German translation copyright © 2013, by Amigo Grafik GbR.

Copyright © Ian Fleming Publications Limited 1958The moral rights of the author have been asserted.Die Persönlichkeitsrechte des Autors wurden gewahrt.

JAMES BOND and 007 are registered trademarks of Danjaq LLC, used under license by Ian Fleming Publications Limited. All Rights Reseved.

Print ISBN 978-3-86425-080-4 (März 2013)E-Book ISBN 978-3-86425-081-1 (März 2013)

WWW.CROSS-CULT.DE · WWW.IANFLEMING.COM

INHALT

1. Höre Sie laut und deutlich

2. Wahl der Waffen

3. Der Urlaubsauftrag

4. Empfangskomitee

5. Zahlen und Fakten

6. Der Finger am Abzug

7. Eine nächtliche Fahrt

8. Die elegante Venus

9. Um Haaresbreite

10. Drachenspur

11. Die verlassene Plantage

12. Das Ding

13. Ein goldener Käfig

14. Im Netz der Spinne

15. Die Büchse der Pandora

16. Horizonte der Qual

17. Der lange Schrei

18. Der Richtplatz

19. Ein tödlicher Schauer

20. Nächtliche Schulden

HÖRE SIE LAUT UND DEUTLICH

Pünktlich um achtzehn Uhr ging die Sonne hinter den Blue Mountains unter. Violette Schatten senkten sich über die Richmond Road, und in den schönen Gärten begannen die Grillen zu zirpen und die Baumfrösche zu quaken.

Abgesehen von diesen Hintergrundgeräuschen war die breite, leere Straße ruhig. Die reichen Besitzer der großen, zurückgesetzt liegenden Häuser – die Bankdirektoren, Firmenchefs und hohen Verwaltungsbeamten – waren seit siebzehn Uhr daheim und sprachen mit ihren Ehefrauen über ihren Tag, duschten oder zogen sich um. In einer halben Stunde, wenn der Cocktail-Verkehr einsetzte, würde die Straße wieder zum Leben erwachen. Doch momentan lag über diesem exklusiven Abschnitt der »Rich Road«, wie man sie unter den Geschäftsleuten von Kingston nannte, lediglich die erwartungsvolle Spannung einer leeren Bühne und das schwere Parfüm des Nachtjasmins.

Die Richmond Road war die »feinste« Straße auf ganz Jamaika. Es war Jamaikas Park Avenue, sein Kensington Palace Gardens, seine Avenue d’Iéna. Dort lebten nur die »feinsten« Leute in ihren großen altmodischen Villen mit riesigen, viel zu adretten Rasenflächen und den erlesensten Bäumen und Blumen aus dem Botanischen Garten in Hope. Die lange, gerade Straße war kühl und ruhig und lag abseits der heißen, vulgären Betriebsamkeit von Kingston, wo ihre Bewohner ihr Geld verdienten. Und auf der anderen Seite der T-Kreuzung befand sich das King’s House, wo der Gouverneur und Oberbefehlshaber von Jamaika mit seiner Familie lebte. Keine Straße auf Jamaika konnte ein vornehmeres Ende haben.

An der östlichen Ecke der oberen Kreuzung stand Richmond Road Nummer 1, ein beeindruckendes zweigeschossiges Gebäude mit breiten, weiß gestrichenen Veranden um beide Stockwerke. Von der Straße aus führte ein Kiesweg vorbei an einer weiten Rasenfläche mit Tennisplatz, auf der wie an jedem Abend der Rasensprenger seine Arbeit verrichtete, zu seinem von Säulen getragenen Eingang. Diese Villa war das soziale Mekka von Kingston. Es handelte sich um den Queen’s Club, der sich seit fünfzig Jahren mit seiner Macht und seinem strengen Aufnahmeverfahren brüstete.

Solch feudale Rückzugsorte würden im modernen Jamaika nicht mehr lange überleben. Eines Tages würde man die Fenster des Queen’s Club einwerfen und vielleicht alles niederbrennen, aber für den Augenblick war es für eine subtropische Insel ein nützlicher Ort – gut geführt, mit kompetentem Personal und einer der besten Küchen sowie einem der exquisitesten Weinkeller in der Karibik.

Zu dieser Tageszeit sah man an der Straße vor dem Club an den meisten Abenden im Jahr die gleichen vier Wagen stehen. Sie gehörten den Mitgliedern des Bridgeclubs, der sich pünktlich um siebzehn Uhr traf und bis etwa Mitternacht spielte. Fast konnte man seine Uhr nach diesen Wagen stellen. Sie gehörten – in der Reihenfolge, in der sie nun am Bordstein standen – dem Brigadier der karibischen Verteidigungsstreitmacht, Kingstons führendem Strafrechtler und dem Mathematikprofessor der Universität von Kingston. Am Ende der Reihe stand der schwarze Sunbeam Alpine von Commander John Strangways, dem regionalen Kontrolloffizier der Karibik – oder, weniger diskret, dem örtlichen Vertreter des britischen Geheimdienstes.

Etwa um Viertel nach sechs wurde die Stille der Richmond Road auf sanfte Weise gebrochen. Drei blinde Bettler bogen um die Kreuzung und bewegten sich über den Bürgersteig langsam auf die vier Wagen zu. Es waren Chineger – chinesische Neger – breite Männer, die sich aber gebeugt hielten, während sie vorwärts schlurften und dabei den Bordstein mit ihren weißen Stöcken abtasteten. Sie gingen im Gänsemarsch. Der erste, der eine blau getönte Brille trug und wahrscheinlich im Gegensatz zu den anderen noch ein wenig sehen konnte, hielt in seiner linken Hand neben dem Griff seines Stocks auch noch eine Blechbüchse. Auf seiner Schulter lag die rechte Hand des zweiten Manns, und die rechte Hand des dritten wiederum ruhte auf der Schulter des zweiten. Die Augen des zweiten und dritten Mannes waren geschlossen. Alle drei waren in Lumpen gekleidet und trugen Strohhüte mit breiten Krempen. Sie sprachen nicht miteinander, und abgesehen von dem leisen Klicken ihrer Stöcke auf dem Boden, während sie langsam über den schattigen Bürgersteig auf die Autos zuschlurften, gaben sie keinerlei Geräusch von sich.

Die drei Männer wären normalerweise nicht weiter aufgefallen, da in Kingston viele Behinderte unterwegs waren. Aber auf dieser stillen, wohlhabenden und leeren Straße hinterließen sie einen unangenehmen Eindruck. Und es war seltsam, dass alle drei Chineger waren. Das war keine alltägliche Mischung.

Im Kartenspielzimmer streckte sich eine sonnenverbrannte Hand zur grünen Tischmitte aus und nahm vier Karten auf. Mit einem schnappenden Geräusch wanderte der Stich zu den restlichen Karten. »Hundert Honneurs«, sagte Strangways, »und neunzig unter dem Strich!« Er warf einen Blick auf seine Uhr und erhob sich. »Bin in zwanzig Minuten zurück. Du gibst, Bill. Bestellt eine neue Runde. Ich nehme das Übliche. Und mach dir nicht die Mühe, mir in meiner Abwesenheit ein schlechtes Blatt zu geben. Das merke ich sofort.«

Bill Templar, der Brigadier, lachte auf. Er betätigte die Glocke an seiner Seite und raffte die Karten zusammen. »Beeil dich lieber«, erwiderte er. »Du lässt die Karten immer dann kalt werden, wenn es bei deinem Partner gerade gut läuft.«

Doch Strangways war bereits durch die Tür verschwunden. Die drei Männer lehnten sich resigniert auf ihren Stühlen zurück. Der farbige Kellner kam herein, und sie bestellten ihre Getränke sowie einen Whisky Soda für Strangways.

Jeden Abend um Viertel nach sechs gab es diese lästige Unterbrechung, stets mitten in ihrer zweiten Runde. Zu genau diesem Zeitpunkt, selbst wenn sie mitten in einem Blatt steckten, musste Strangways in sein »Büro« gehen und einen »Anruf erledigen«. Es war verdammt nervtötend. Doch Strangways war ein wichtiger Teil ihrer Gruppe, und daher nahmen sie es hin. Er hatte niemals erwähnt, was das für »Anrufe« waren, und niemand hatte ihn je danach gefragt. Strangways’ Arbeit war tabu, und damit hatte es sich. Er war selten länger als zwanzig Minuten fort, und es war eine stillschweigende Vereinbarung, dass er in seiner Abwesenheit eine Runde Getränke ausgab.

Die Drinks kamen, und die drei Männer begannen, über Pferderennen zu sprechen.

Tatsächlich handelte es sich für Strangways um den wichtigsten Moment des Tages – sein Funkkontakt mit dem leistungsstarken Transmitter auf dem Dach des Gebäudes im Regent’s Park, in dem sich das Hauptquartier des Secret Service befand. Jeden Tag um achtzehn Uhr dreißig Ortszeit übermittelte er seinen Bericht und erhielt seine Befehle. Es sei denn, er meldete am Tag zuvor, dass er verhindert sein würde – zum Beispiel, weil er etwas auf einer der anderen Inseln seines Hoheitsgebiets zu erledigen hatte oder ernsthaft krank war. Wenn er sich nicht um genau halb sieben meldete, erfolgte um sieben ein zweiter Anruf, der »blaue Anruf«, und schließlich der »rote« um sieben Uhr dreißig. Wenn sein Funkgerät danach immer noch stumm blieb, galt die Angelegenheit als Notfall, und Abteilung III, seine Kontrollinstanz in London, würde umgehend Maßnahmen einleiten, um herauszufinden, was mit ihm passiert war.

Selbst ein »blauer Anruf« würde ein schlechtes Licht auf einen Agenten werfen, es sei denn, seine schriftliche Begründung war unwiderlegbar. Londons weltweite Funkpläne waren äußerst straff, und selbst eine winzige Verzögerung durch einen zusätzlichen Anruf war ein gefährliches Ärgernis. Strangways hatte nie die Schmach eines »blauen Anrufs« über sich ergehen lassen müssen, ganz zu schweigen von einem »roten«, und war davon überzeugt, dass das auch niemals der Fall sein würde. Jeden Abend um genau achtzehn Uhr fünfzehn verließ er den Queen’s Club, stieg in seinen Wagen und fuhr die zehnminütige Strecke zu seinem hübschen Bungalow mit der fabelhaften Aussicht auf den Kingston Harbour. Um achtzehn Uhr fünfundzwanzig ging er normalerweise durch den Eingangsbereich zum hinteren Arbeitszimmer. Er schloss die Tür auf und hinter sich wieder zu. Miss Trueblood, die vorgab, seine Sekretärin zu sein, in Wirklichkeit aber seine Stellvertreterin und ein ehemaliger Chief Officer des WRNS war, saß dann bereits vor dem Funkgerät, das sich in der Attrappe eines Aktenschranks verbarg. Sie trug ihre Kopfhörer und stellte den ersten Kontakt her, indem sie sein Rufzeichen, WXN, auf vierzehn Megahertz übermittelte. Auf ihren eleganten Knien lag ein Notizblock. Strangways ließ sich auf den Sessel neben ihr fallen und setzte sich das zweite Paar Kopfhörer auf. Um genau achtzehn Uhr achtundzwanzig übernahm er von ihr und wartete auf das plötzliche hohle Geräusch im Äther, durch das sich der Kontakt zum Hauptquartier in London ankündigte.

Es war eine eiserne Routine. Und Strangways war ein Mann der eisernen Routine. Unglücklicherweise können strikte Verhaltensmuster tödlich sein, wenn der Feind sie durchschaut.

Strangways, ein großer schlanker Mann mit einer Klappe über dem rechten Auge und einem aristokratischen Aussehen, das man vielleicht eher auf der Brücke eines Zerstörers erwartet hätte, ging mit schnellen Schritten durch die mit Mahagoniparkett ausgelegte Empfangshalle und die Fliegengittertür des Queen’s Clubs, die drei Stufen hinunter und den Kiesweg entlang.

Seine Gedanken beschäftigten sich hauptsächlich mit dem sinnlichen Vergnügen der frischen Abendluft und der Erinnerung an seine Raffinesse, die ihm seine drei Pik eingebracht hatte. Da war natürlich noch dieser Fall, an dem er gerade arbeitete, eine seltsame und komplizierte Angelegenheit, mit der ihn M vor zwei Wochen eher nebenbei beauftragt hatte. Aber es lief gut. Ein zufälliger Hinweis auf die chinesische Gemeinde hatte sich ausgezahlt, wodurch ein paar Ungereimtheiten ans Tageslicht gekommen waren. Es handelte sich momentan nur um vage Vermutungen – aber sollten diese zu handfesten Beweisen führen, dachte Strangways, während er vom Kiesweg auf die Richmond Road trat, würde er sich in einer höchst eigenartigen Geschichte wiederfinden.

Strangways zuckte mit den Schultern. Natürlich würde das nicht passieren. In seinem Metier passierte etwas so Fantastisches einfach nicht. Es würde auf eine langweilige Auflösung hinauslaufen, die von ein paar überspannten Gemütern und der üblichen Hysterie der Chinesen ausgeschmückt worden war.

Automatisch bemerkte ein anderer Teil von Strangways’ Geist die drei Blinden. Sie taperten langsam über den Bürgersteig auf ihn zu und waren noch ungefähr zwanzig Meter von ihm entfernt. Er schätzte, dass sie, etwa ein oder zwei Sekunden bevor er sein Auto erreichte, an ihm vorbeigehen würden. Aus Scham und Dankbarkeit für seine eigene Gesundheit suchte Strangways in seiner Hosentasche nach einer Münze. Er strich mit dem Daumennagel über den Rand, um sicherzugehen, dass es ein Florin und kein Penny war, und zog sie heraus. Nun befand er sich parallel zu den Bettlern. Wie seltsam, alle drei waren Chineger! Wie ausgesprochen seltsam! Strangways streckte seine Hand aus. Die Münze fiel scheppernd in die Blechtasse.

»Gott schütze Sie, mein Herr«, sagte der Anführer. »Gott schütze Sie«, wiederholten die beiden anderen.

Der Autoschlüssel war in Strangways’ Hand. Vage bemerkte er, wie das Klappern der Stöcke aufhörte. Es war zu spät.

Als Strangways an dem letzten Mann vorübergegangen war, drehten sich alle drei um. Die hinteren beiden waren einen Schritt beiseitegetreten, um freies Schussfeld zu haben. Drei Revolver mit plump wirkenden Schalldämpfern wurden aus ihren zwischen den Lumpen versteckten Holstern gezogen. Mit disziplinierter Präzision zielten die drei Männer auf verschiedene Punkte auf Strangways’ Rücken – eine Kugel traf ihn zwischen den Schulterblättern, eine im Kreuz und eine knapp über dem Becken.

Die drei dumpfen Geräusche klangen fast wie ein einziges. Strangways’ Körper fiel nach vorn, als hätte man ihn getreten. Dann lag er leblos in einer kleinen Staubwolke auf dem Bürgersteig.

Es war achtzehn Uhr siebzehn. Mit quietschenden Reifen bog ein schäbiger Leichenwagen mit schwarzen Fähnchen an den vier Ecken seines Dachs von der T-Kreuzung in die Richmond Road und näherte sich der Gruppe auf dem Bürgersteig. Die drei Männer hatten gerade noch genügend Zeit, um Strangways’ Körper aufzuheben, bevor der Leichenwagen vor ihnen zum Stehen kam. Die Doppeltür am Heck war offen. Genauso wie der schlichte Holzsarg im Inneren. Die drei Männer hievten die Leiche durch die Tür und in den Sarg. Dann kletterten sie hinein. Der Deckel wurde aufgelegt und die Tür zugezogen. Die Bettler setzten sich auf drei der vier schmalen Sitze und legten gemächlich ihre Stöcke neben sich. Über den Rückenlehnen der Sitze hingen weite schwarze Alpakamäntel. Sie zogen die Mäntel über ihre Lumpen. Dann nahmen sie ihre Baseballkappen ab, griffen unter die Sitze und setzten schwarze Zylinder auf.

Der Fahrer, ebenfalls ein chinesischer Neger, blickte nervös über seine Schulter.

»Los, Mann. Los!«, sagte der größte der Mörder. Er warf einen Blick auf das selbstleuchtende Ziffernblatt seiner Armbanduhr. Es war achtzehn Uhr zwanzig. Nur drei Minuten, um den Job zu erledigen. Auf die Minute genau.

Der Leichenwagen machte eine weite Kehrtwende und bewegte sich langsam auf die Kreuzung zu. Dort bog er rechts ab und fuhr mit gemächlichen fünfzig Stundenkilometern über die Asphaltstraße in Richtung der Hügel. Seine schwarzen Wimpel kündeten von seiner traurigen Bürde, und die drei Trauernden darin saßen kerzengerade auf ihren Sitzen und hatten die Arme respektvoll vor der Brust verschränkt.

»WXN ruft WWW … WXN ruft WWW … WXN … WXN … WXN …«

Der Mittelfinger von Mary Truebloods rechter Hand drückte leicht auf die Taste. Sie hob ihr linkes Handgelenk. Achtzehn Uhr achtundzwanzig. Er war eine Minute zu spät. Mary Trueblood lächelte bei dem Gedanken an den kleinen, offenen Sunbeam, der sich ihr über die Straße näherte. Gleich würde sie seine schnellen Schritte hören, dann den Schlüssel im Schloss, und er würde neben ihr sitzen. Er würde ihr entschuldigend zulächeln, während er nach dem Kopfhörer griff. »Tut mir leid, Mary. Das verfluchte Auto wollte nicht anspringen.« Oder: »Man sollte doch meinen, die verdammte Polizei würde mein Nummernschild inzwischen kennen. Die haben mich in Halfway Tree angehalten.« Mary Trueblood nahm das zweite Paar Kopfhörer vom Haken und legte es auf seinen Stuhl, um ihm eine halbe Sekunde zu sparen.

»WXN ruft WWW … WXN ruft WWW.« Sie drehte den Regler um eine Kleinigkeit und versuchte es erneut. Ihre Uhr zeigte achtzehn Uhr neunundzwanzig an. Sie begann, sich Sorgen zu machen. In wenigen Sekunden würde sich London melden. Plötzlich dachte sie, oh Gott, was soll ich tun, wenn Strangways nicht pünktlich ist? Es war sinnlos, sich London gegenüber als er auszugeben – sinnlos und gefährlich. Die Funksicherheit würde den Kontakt überwachen, wie jede Kontaktaufnahme ihrer Agenten. Diese Instrumente, die alle Besonderheiten in der sogenannten »Handschrift« des Funkers vermaßen, würden sofort feststellen, dass nicht Strangways am Schalter saß. Man hatte Mary Trueblood den Dschungel aus Funkgeräten gezeigt, der in dem stillen Raum im obersten Stockwerk des Hauptquartiers untergebracht war. Sie hatte gesehen, wie flinke Hände die Länge jedes Impulses, die Geschwindigkeit jeder Chiffrengruppe und das Zögern bei bestimmten Buchstaben registrierten. Der Controller hatte ihr das alles erklärt, als sie fünf Jahre zuvor die Stelle in der Karibik-Station angenommen hatte – wie ein Notsignal klang und wie der Kontakt automatisch unterbrochen wurde, wenn der falsche Funker auf Sendung ging. Es war die grundlegendste Sicherheitsmaßnahme für den Fall, dass ein Transmitter des Geheimdiensts in die Hände des Feindes fiel. Und wenn ein Agent gefangen genommen und unter Folter dazu gezwungen werden sollte, London zu kontaktieren, musste er nur ein paar winzige Abweichungen von seiner gewöhnlichen »Handschrift« einbauen, und würde damit seine Gefangennahme so klar und deutlich verraten, als hätte er offen davon berichtet.

Nun war es da! Nun hörte sie das hohle Geräusch im Äther, das London ankündigte. Mary Trueblood sah auf ihre Uhr. Achtzehn Uhr dreißig. Panik!

Aber jetzt ertönten endlich Schritte im Eingangsbereich. Gott sei Dank! In einer Sekunde würde er hier sein. Sie musste ihn schützen! Verzweifelt beschloss sie, es zu riskieren und die Verbindung offen zu lassen.

»WWW ruft WXN … WWW ruft WXN … können Sie mich hören? … können Sie mich hören?« Londons Signal auf der Suche nach der Jamaika-Station war stark.

Die Schritte waren vor der Tür.

Besonnen tippte sie zurück: »Höre Sie laut und deutlich … höre Sie laut und deutlich … höre Sie laut und deutlich …«

Plötzlich gab es hinter ihr eine Explosion. Etwas traf sie am Knöchel. Sie sah hinab. Es war das Türschloss.

Mary Trueblood wirbelte auf ihrem Stuhl herum. In der Tür stand ein Mann. Es war nicht Strangways. Sondern ein großer Neger mit gelblicher Haut und Schlitzaugen. In seiner Hand befand sich ein Revolver. Er endete in einem großen, dicken Zylinder.

Mary Trueblood öffnete ihren Mund, um zu schreien.

Der Mann grinste breit. Langsam, fast liebevoll hob er die Waffe und schoss ihr drei Mal in die Brust.

Die Frau kippte seitwärts von ihrem Stuhl. Der Kopfhörer rutschte von ihrem goldenen Haar zu Boden. Vielleicht eine Sekunde lang erklang noch das leise Zwitschern von London. Dann verstummte es. Das Notsignal am Pult des Controllers in der Funksicherheit hatte gemeldet, dass mit WXN etwas nicht stimmte.

Der Mörder ging zur Tür hinaus. Als er zurückkam, hielt er eine Schachtel mit einem farbigen Etikett, auf dem PRESTO FIRE stand, sowie einen großen Zuckersack mit der Aufschrift TATE & LYLE in den Händen. Er legte die Schachtel auf den Boden, ging zur Leiche und stopfte sie grob in den Sack. Nur die Füße waren noch zu sehen. Er winkelte die Beine an und stopfte die Füße ebenfalls in den Sack. In einer Ecke des Zimmers stand, wie man ihm gesagt hatte, der Tresor offen, und die Dechiffrierbücher lagen ausgebreitet auf dem Tisch, bereit für die Arbeit an Londons Nachricht. Der Mann warf die Bücher und alle anderen Dokumente, die er im Tresor fand, in die Mitte des Raums. Dann riss er die Vorhänge ab und schmiss sie ebenfalls auf den Haufen. Schließlich folgten ein paar Stühle. Nun öffnete er die Schachtel mit den Feueranzündern der Firma Presto, nahm eine Handvoll heraus, steckte sie in den Haufen und zündete sie an. Dann ging er in den Flur und entzündete dort ähnliche Feuer an strategisch günstigen Stellen. Die zundertrockenen Möbel fingen schnell Feuer, und die Flammen begannen, an der Wandvertäfelung zu lecken. Der Mann ging zur Haustür und öffnete sie. Durch die Hibiskushecke konnte er den Leichenwagen sehen. Abgesehen vom Zirpen der Grillen und dem Motor, der leise im Leerlauf schnurrte, war alles still. Auf der ganzen Straße war kein Lebenszeichen zu entdecken. Der Mann ging in den rauchgeschwängerten Eingangsbereich zurück und warf sich mit Leichtigkeit den Sack über die Schulter. Dann ging er wieder nach draußen, wobei er die Tür offen stehen ließ, um einen Luftzug zu erzeugen. Zügig ging er über den Weg zur Straße zurück. Die Heckklappe des Leichenwagens stand offen. Er hob den Sack hinein und beobachtete, wie ihn die beiden anderen Männer zu Strangways’ Leiche in den Sarg legten. Dann stieg er in den Wagen, schloss die Tür, nahm Platz und setzte sich den Zylinder wieder auf.

Als die ersten Flammen aus den oberen Fenstern des Bungalows schlugen, rollte der Leichenwagen gemächlich vom Bürgersteig und machte sich auf den Weg zum Mona-Reservoir. Dort würde der beschwerte Sarg in sein fünfzig Faden tiefes Grab sinken, und in nur fünfundvierzig Minuten würden Personal und Aufzeichnungen der Karibik-Station des Secret Service vollkommen vernichtet worden sein.

WAHL DER WAFFEN

Drei Wochen später schlich sich der März wie eine Klapperschlange an London heran.

Vom frühen Morgen des ersten Märztages an prasselten Hagel- und Graupelschauer auf die Stadt nieder. Das Unwetter dauerte noch an, während die Leute unglücklich zur Arbeit strömten. Der Sturm peitschte ihnen die Schöße ihrer Regenmäntel gegen die Beine und ihre Gesichter liefen vor Kälte rot an.

Es war ein furchtbarer Tag, und das sagte auch jeder – sogar M, der die Existenz des Wetters, selbst in seinen extremsten Formen, nur selten anerkannte. Als der alte schwarze Rolls-Royce Silver Wraith mit dem unauffälligen Nummernschild vor dem hohen Gebäude am Regent’s Park stehen blieb und er steif auf den Bürgersteig trat, traf ihn der Hagel wie eine Ladung Schrot ins Gesicht. Doch anstatt ins Gebäude zu eilen, ging er absichtlich um das Auto herum zum Fahrerfenster.

»Ich werde den Wagen heute nicht mehr brauchen, Smith. Bringen Sie ihn weg und gehen Sie nach Hause. Ich werde heute Abend die U-Bahn nehmen. Das ist einfach kein Wetter zum Autofahren. Schlimmer als einer dieser Arktis-Konvois.«

Der ehemalige Leitende Heizer Smith grinste dankbar. »Aye, aye, Sir. Und danke.« Er sah der betagten, aber aufrechten Gestalt nach, während sie die Kühlerhaube des Rolls-Royce umrundete, den Bürgersteig entlangging und im Gebäude verschwand. Das war typisch für den alten Knaben. Er dachte immer zuerst an seine Männer. Smith legte den ersten Gang ein und fuhr vorsichtig los, wobei er sich bemühte, durch die Regenwand vor der Windschutzscheibe die Straße zu erkennen. Männer wie ihn gab es heutzutage nicht mehr viele.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!