11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: eBook Berlin Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

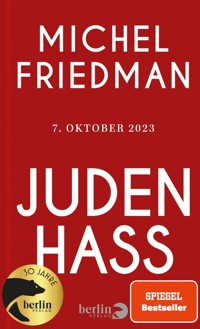

Ein Übermaß an Hass ist das Ende der Demokratie Brandanschläge auf Synagogen. Hetze an Schulen. Ein Mob, der das Existenzrecht Israels verneint: Judenhass, in Deutschland. Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel zeigt sich einmal mehr, wie wenig das Versprechen des »Nie wieder« gilt und wie sehr Antisemitismus von verschiedenen Seiten gesellschaftsfähig geworden ist. Der renommierte Publizist Michel Friedman über das Versagen der Politik, die Ignoranz unserer Gesellschaft und darüber, wie wir verhindern können, dass die Gewalt gegen Juden weiter um sich greift. Denn es geht um alles: um unser aller Zukunft, um Freiheit und Demokratie. »Ich werde den Antisemiten nicht verzeihen, dass viele Kinder die Leichtigkeit, die Selbstverständlichkeit, die sie einmal in ihrem Leben hatten, wenn man sie fragte, ob sie Juden sind, am 7. Oktober verloren haben.«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.berlinverlag.de

© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2024

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Covergestaltung: zero-media.net, München

Autorenfoto: Gaby Gerster

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Widmung

Wieder

Versprochen. Gebrochen.

Wo seid ihr?

Brief an die Gleichgültigen

Scherben

Brief an Jüdinnen und Juden

Angst-Orte

Es schien doch möglich

Das Gerücht

Brief an die Christen

Erinnerungskultur

Enthemmung

Judenhass ist keine Meinung

Brief an einen Antisemiten

Und jetzt?

Brief an die Politik

Judenhass trifft uns alle

Brief an meine Söhne

Dank

Über den Autor

Anmerkungen

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Für B, S & O, die ich von ganzem Herzen liebe.

Wieder

Glückliche Menschen. Menschen am Anfang ihres Lebens, die sich in ihrem Schlaf sicher und geschützt fühlen. Junge Menschen, die tanzend, lachend und sich umarmend den Sonnenaufgang betrachten.

Dann die Pick-ups. Die Maschinengewehre. Die Gleitflieger. Die Bomben. Als die Stunden vergingen und immer mehr Bilder und Informationen öffentlich wurden, wurde mir klar, dass die Botschaft des Massakers vom 7. Oktober 2023 nicht nur das Töten an sich war, sondern das Wie. Es sollte erinnern an die Nazis, an die entrechteten jüdischen Menschen, mit denen man alles machen konnte. Verbrannte Menschen. Abgehackte Glieder. Vergewaltigte Frauen. Misshandelte Kinder. Tote Babys.[1]

In den sozialen Medien tauchten die Bilder fast zeitgleich auf. Millionen Menschen sehen diese Bilder. Entsetzt? Fasziniert? Angewidert? Lustvoll? Man sieht sie, die bestialisch Ermordeten, die Wehrlosen, die Leichen. Terror tötet Unschuldige. Immer. Terror ist feige. Terroristen sind entweder von Hass getrieben oder nicht einmal mehr von Hass, sondern von Gleichgültigkeit: »Ihr seid keine Menschen. Ihr seid es nicht einmal wert, getötet zu werden. Ihr seid es nur wert, vernichtet zu werden. Weil ihr Juden seid.« Juden sind keine Menschen. Das ist die Botschaft.

Ich denke an meine Familie, die die Shoah, das »Dritte Reich«, die deutsche Mordmaschinerie erlebt und nicht überlebt hat. Alle wurden ermordet, außer meiner Mutter, meinem Vater, meiner Großmutter. Auch die Nazis hatten die Menschen jüdischen Glaubens entmenschlicht. Sie nannten sie Ratten und Ungeziefer. In den Konzentrationslagern nahmen sie ihnen die Namen, ritzten ihnen Nummern in die Arme. Sie vergasten sie, verbrannten sie, entledigten sich ihrer Körper. Ohne Mitgefühl. Ohne irgendein Gefühl: »Die, die wir töteten, waren Juden«, sagten sie. »Ein Mensch, der Jude ist, ist vor allem Jude und weniger ein Mensch.«

Möglich, dass sie deswegen nach 1945 weiterleben konnten. Dass sie sich selbst nur deswegen ertragen konnten, bis zu ihrem eigenen Tod. Dass sie – sie hatten ja keine Menschen getötet! – kein schlechtes Gewissen hatten. Vielleicht: gar keins. Dass der Angriff der Hamas mit genau dieser Botschaft in Israel möglich wurde, war, ist und bleibt für lange Zeit ein furchtbares Trauma. Wieder hieß die Botschaft: »Ihr Juden seid nirgends auf der Welt sicher; weil ihr nichts seid; weil ihr niemand seid; weil alle euch hassen; weil ihr immer und ewig die Anderen bleiben werdet; weil wir euch selbst in eurem Staat, der euch Sicherheit und Schutz garantieren soll, ermorden. Ihr, die ihr an allem Elend der Welt schuld seid, werdet nicht überleben.«

Die Mörder nahmen Geiseln mit. Verschleppten mehr als zweihundert Menschen – Kinder, Frauen, Babys, Ältere. Und verschwanden in ihrer Stadt unter der Stadt Gaza.

»Wie fühlen Sie sich?«, werde ich seitdem gefragt. In letzter Zeit frage ich zurück: »Und wie fühlen Sie sich?« Oft werde ich erstaunt angeschaut. Manchmal antwortet man mir: »Na ja. Den Umständen entsprechend.« Andere sagen: »Ich kann ja nicht fühlen wie Sie, aber es tut mir für Sie leid.« Meine Antwort: »Warum können Sie nicht so fühlen wie ich? Es sind doch Menschen brutal ermordet worden. Von Terroristen. In diesem Fall waren es jüdische Menschen. Judenhass ist Menschenhass. Sie sind doch Mensch, oder? Warum können Sie sich nicht identifizieren? Einfühlen? Empathie haben? Können Sie es wirklich nicht? Weil es jüdische Menschen waren und Sie kein jüdischer Mensch sind? Aber darum geht es doch gar nicht. Wir sind doch alle Menschen. Reicht das nicht aus?«

Für Juden, die die Shoah, die brutalste, entmenschlichende, entwürdigendste Ermordung jüdischer Menschen erleben mussten, selbst als Kinder der Holocaust-Überlebenden erleben mussten, entsteht neben der tiefen Trauer ein Gefühl der Schutzlosigkeit. Und damit wieder einmal ein neues, ein elementares Bedürfnis nach Sicherheit. Dieses Massaker verändert das jüdische Leben, das jüdische Selbstverständnis für lange Zeit. Es ist ein tiefer Einschnitt.

Nicht dass mich das alles überrascht hätte. Wer wie ich sein Leben lang mit Judenhass konfrontiert ist, wer einmal verinnerlicht hat, dass die Shoah kein Betriebsunfall war, dass sie nicht möglich gewesen wäre ohne die Kette von Millionen Mitwissern, Mittätern, Mitdenkern, Mithenkern, der weiß, wie tief der Antisemitismus in unseren Gesellschaften verwurzelt war und ist. Überrascht? Nein. Bis zur Verzweiflung hat mich allerdings das laute Schweigen enttäuscht.

Seit dem 7. Oktober 2023 ist das »wieder« zurück. Auch in Deutschland. Wieder hat ein »rasender Judenhass zugeschlagen, wie wir ihn seit dem Holocaust nicht mehr gesehen haben«. So hat es Charlotte Knobloch formuliert, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern (IKG). »Wieder ist infolge dieses Pogroms Judenhass mit einer Wucht und Gewaltbereitschaft auch in unsere Gesellschaft und auf unsere Straßen zurückgekehrt und hat jüdischen Menschen in diesem Land eben jenes Gefühl genommen, selbstverständlich dazuzugehören.«[2]

Charlotte Knobloch hat leider recht. Jüdisches Leben ist keine Selbstverständlichkeit, noch immer nicht. (War sie je eine?) Es gibt dieses Wir – wir sind alle Deutsche, auch Juden – immer noch nicht. Die Illusion, dass wir uns dem annähern könnten, die sich in den letzten zwanzig Jahren vor allem in der jüngeren jüdischen Gemeinschaft ausgebreitet hat, ist zerbrochen. Diese jungen Menschen erleben Judenhass in einer Alltäglichkeit, in einer Brutalität, wie es sie schon lange nicht mehr gegeben hat.

Neben dem gefährlichsten und seit jeher existierenden rechtsextremen Antisemitismus haben vor allem der israelbezogene Antisemitismus und der radikale muslimische Judenhass deutlich zugenommen. Der türkische Staatspräsident Erdogan hetzt in Deutschland Menschen mit türkischen Wurzeln gnadenlos gegen Juden und Israel auf. Nicht wenige eingewanderte Menschen aus den arabischen Ländern kannten nichts anderes als den Hass auf Israel und die Juden. Der radikale Linksextremismus solidarisiert sich damit. Linksextremisten glauben, über den Nahen Osten und über den Staat Israel endlich ihre Themen wie Kapitalismus, Imperialismus, Kolonialismus in die Öffentlichkeit tragen zu können. Dass sie Israel zum großen Sündenbock für all diese von ihnen angeprangerten Missstände erkoren haben, spricht für sich. Dass sie ausgerechnet in Deutschland versuchen, den Satz Free Palestine from the river to the sea, was nichts anderes bedeutet als die totale Vernichtung des Staates und seiner Bewohner, mit dem Wunsch Free Palestine from German guilt zu ergänzen, zeigt die Schnittmenge aller extremistischen Antisemiten.

Damit wird unterstellt, dass Deutschland eine ganz andere Politik machen würde, wenn es sich von seiner Schuld an der Shoah befreien könnte. Diese perfide Kausalität zeigt, dass Linke wie Rechte es nicht ertragen, dass es eine reale Geschichte gibt, die auch ihre eigene ist: dass es ihre Vorfahren waren, die den schlimmsten Zivilisationsbruch aller Zeiten begangen haben. Das alles führt dazu, dass nach dem Überfall der Hamas die erwartete Empathie mit Jüdinnen und Juden in der Mehrheitsgesellschaft nicht sichtbar geworden ist. Ja: Es gibt solidarische Gesten. Sie sind die Ausnahme, nicht die Regel.

Der Hass, der nie weg war, ist in den letzten Wochen noch sichtbarer geworden. Die Mitte-Studie und die Sinus-Studie haben bewiesen, dass gut 20 Prozent der Deutschen ein antisemitischen Aussagen zustimmen.[3] Bei den Corona-Protesten haben sich Demonstrantinnen und Demonstranten einen Judenstern angesteckt, auf dem statt »Jude« »ungeimpft« stand. Wie gerne wären sie Opfer, aber sie werden mit diesen Stickern wieder zu Tätern. Kann man das noch eine Relativierung der Shoah nennen? Oder Zynismus? Der Judenhass ist zurück auf der Straße. Laut. Brutal. In Deutschland.[4]

Versprochen. Gebrochen.

Der Antisemitismus ist keine deutsche Erfindung. Aber Auschwitz ist eine deutsche Erfindung. Eine Monstrosität der Unmenschlichkeit, für die dieses Land und seine Bürgerinnen und Bürger Verantwortung übernommen haben. Eigentlich. Die Gründung der Bundesrepublik Deutschland war das Versprechen, diese Verantwortung so zu gestalten, dass niemals mehr Jüdinnen und Juden in diesem Land markiert und bedroht sein werden.

Mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland blieb der Judenhass in der Gesellschaft bestehen. Er wurde verharmlost, hinter dicken Gardinen versteckt, als Kavaliersdelikte Jugendlicher abgetan. Er galt immer als Einzelfall. Der Hass wurde nie wirklich und nie strukturell bekämpft. Wie denn auch. Von wem denn auch? Von den Original-Nationalsozialisten, die über Nacht Demokraten geworden sein sollen?

Es gab zwar immer wieder Menschen, die versucht haben, aufzudecken, zu problematisieren, zu skandalisieren, aber die Strukturen der Macht haben sie sehr effektiv verschlungen. Erst im Jahr 2021 sagt der Bundesverfassungspräsident Thomas Haldenwang: »Der Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung für die Demokratie.«[5] Dabei gibt es diese Bedrohung seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Die Geschichte des Rechtsterrorismus verläuft parallel zur Geschichte Deutschlands. Unter den Teppich gekehrt, verdrängt nach dem Motto: Weil nicht sein kann, was nicht sein darf.

Die furchtbar schlechten, die erbärmlichen Begründungen wie »Was soll das Ausland von uns denken« oder »Wir dürfen die Bevölkerung nicht verschrecken« sind so peinlich, dass man sie nicht einmal kommentieren sollte. Jeder wusste Bescheid. Bis an die Spitze des Staates. Alle hatten ein stillschweigendes Einverständnis, hin und wieder darauf zu reagieren, aber grundsätzlich so zu tun, als hätte die deutsche Bevölkerung es verstanden: Das Demokratische ist unvereinbar mit der Ideologie des Rechtsextremismus und des Antisemitismus.

Doch das nationalsozialistische, antisemitische und rassistische Denken der NS-Zeit hörte nicht wie durch ein Wunder am 8. Mai 1945 auf. Es hörte nicht mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland auf. Es gab in diesem Land und auch in anderen Ländern keinen Tag ohne Judenhass.

Als Thomas Haldenwang Gast in meiner Gesprächsreihe im Berliner Ensemble war, fragte ich ihn, ob und wie man jetzt noch etwas ändern könne. Er antwortete: Wichtig sei vor allem, dass diejenigen, die Verantwortung tragen, »alles Menschenmögliche tun«, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Heißt das nicht: Die Verantwortlichen haben bisher nicht alles Menschenmögliche getan, sonst wäre es nicht noch schlimmer geworden?

Haldenwang antwortete: »Das mag so sein.«[6]

Seit dem 7. Oktober werden Davidsterne an Wände geschmiert, an Häuser, in denen Juden leben. Wie Anfang der 1930er-Jahre. Flaschen mit brennendem Benzin werden auf Synagogen geschmettert. Es werden jüdische Gräber geschändet.[7]

In Deutschland wurden 3532 Straftaten registriert, die im Zusammenhang mit dem Terrorangriff der Hamas stehen, davon 500 antisemitische Delikte.[8] In den USA stiegen in vier Wochen seit dem 7. Oktober antisemitische Angriffe um 315 Prozent, in Großbritannien um 537 Prozent, in Brasilien um 961 Prozent.[9] Das französische Innenministerium zählte 1159 antisemitische Straftaten. Dreimal so viele wie im ganzen Jahr 2022.[10]

Scheinbar abstrakte Zahlen. Was das konkret bedeutet, erzählt eine Reportage im The Economist. Sie erzählt von einem alten Mann in der französischen Stadt Sarcelles, in der zwölftausend Jüdinnen und Juden leben. Ein alter Mann, der so viel Angst hat, dass er seine Kippa jetzt lieber unter einer Wollmütze versteckt.[11] Damit ist er nicht allein. Viele Juden und Jüdinnen stellen sich die Frage, ob sie erkennbar in der Öffentlichkeit noch sicher sind. Viele haben Angst um ihre Kinder. Der Alltag ist beschwert, verstört, voller Sorgen.

Die Angriffe kommen von Rechtsextremen, von Linksextremen, von muslimischen Antisemiten. Sorgen bereiten mir immer noch vor allem die Rechtsextremen. Diese Gruppe wächst rasant. Sie ist finanziell gut ausgestattet, sie wird auf vielen Ebenen offenbar auch aus Russland und China unterstützt und sucht die Nähe zu autoritären Regimen.[12] Wie gesagt: Mittlerweile bekennen sich bundesweit 20 Prozent der Menschen zu ihren antisemitischen Ressentiments. Aber dann müssten doch immer noch 80 Prozent der Menschen anders denken. Wie kann es sein, dass diese 80 Prozent so viel leiser sind als die 20 Prozent?[13]

Ende der Leseprobe