11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Quasi-Verlag in der Volker Homann Kultur·Ventura

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

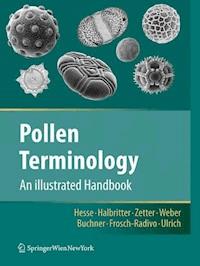

So heiter und fröhlich Immanuel Kants Tischgesellschaften waren, so schwer verdaulich galt dagegen seine philosophische Kost. Dennoch ist der Königsberger Denker einer der faszinierendsten Philosophen der Geschichte. Der akademisch geschulte Philosoph und Feuilletonist Michael Hesse schreibt seit vielen Jahrzehnten über Kants Philosophie. In seinem Kant-Glossar führt er den Leser und die Leserin behutsam an die grundlegenden Begriffe des großen Denkers heran. So eröffnet sich ein leichter Zugang zu einer revolutionären Gedankenwelt. Wer Kant liest und versteht, wird selbst zum Revolutionär, schließlich lautet das Motto der Aufklärung: Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Dem Glossar gehen Berichte über Leben, Werk und Wirkung Kants voraus. Wer dieses Buch gelesen hat, versteht, worum es dem großen Philosophen in seinem Werk wirklich gegangen ist. Zahlreiche Literaturhinweise runden den Inhalt ab und regen an, sich tiefer mit dem Denken Immanuel Kants zu befassen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Sapere aude!

Michael Hesse

Kant

und wie man das eigeneDenken revolutioniert

Die wichtigsten Begriffedes großen Denkers

einfach erklärt

FürAndrea, David und Julian

Zeittafel

1724in Königsberg geboren

1739Tod von Kants Mutter Anna Regina

1749Veröffentlichung von Kants erster Schrift: Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte

1764/65Freundschaft mit Joseph Green

1770Professor für Metaphysik und Logik an der Universität Königsberg

1769Das Jahr, das ihm großes Licht gab

1781Kritik der reinen Vernunft

1783Prolegomena

1787Kritik der reinen Vernunft, 2. Auflage

1788Kritik der praktischen Vernunft

1790Kritik der Urteilskraft

1795Zum ewigen Frieden

1804Tod Kants in Königsberg

Inhaltsverzeichnis Printausgabe

(Die im Text angegebenen [Seitenzahlen] beziehen sich auf die Printausgabe.)

Einleitung[11]

Zum Leben Kants[17]

Die Theorie Kants[26]

Vorkritisches[31]

Kritik der reinen Vernunft[35]

Kritik der praktischen Vernunft[47]

Kritik der Urteilskraft[51]

Spätere Schriften[59]

Kant-Glossar[64]

a priori / a posteriori[65]

Analytische Urteile[70]

Synthetische Urteile[72]

Sinnlichkeit[75]

Verstand[78]

Anschauung[81]

Raum[83]

Zeit[86]

Transzendental[89]

Transzendent[92]

Ding an sich[93]

Erscheinung[95]

Begriffe[97]

Urteile[99]

Mannigfaltigkeit[102]

„Ich denke“[103]

Synthesis[107]

Kategorien[110]

Vernunft[113]

Schein[117]

Schematismus[118]

Antinomien[122]

Freiheit[125]

Kategorischer Imperativ[129]

Idee[131]

Pflicht[133]

Das höchste Gut[134]

Schönheit[136]

Zwecke[138]

Kultur[140]

Urteilskraft[143]

Unsterblichkeit[145]

Gott[147]

Gottesbeweise[149]

Krieg[152]

Regel[153]

Materie und Form[155]

Vorstellung[157]

Idealismus[159]

Realismus[162]

Kausalität[164]

Aufklärung[167]

Achtung[170]

Gewissen[171]

Das Böse[173]

Kraft[174]

Tugend[175]

Natur[177]

Mensch[179]

Metaphysik[180]

Literaturhinweise[183]

„Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir.“Immanuel Kant (1724-1804)

„Kant ist kein Licht der Welt, sondern einstrahlendes Sonnensystem auf einmal.“Jean Paul (1763-1825)

„Kant hat gegenüber Platon und Aristoteles einen neuen Typus des philosophischen Denkensgeschaffen.“Ernst Cassirer (1874-1945)

[11]Einleitung

Das eigene Denken revolutionieren — darin steckt ein ungeheurer Anspruch, denn wir stecken tiefer in unseren Meinungen und Vorurteilen fest, als es uns vielleicht bewusst ist und jemals bewusst sein kann. Immanuel Kant hat sein Denken dennoch revolutioniert, und er rät uns, es ihm gleichzutun. Im Jahr 2024 feierte er seinen 300. Geburtstag. Ein guter Grund, einen tiefen Blick in sein breit angelegtes und lehrreiches Werk zu werfen. Wie man das Denken revolutioniert, lernt man bereits durch den von Kant so formulierten Wahlspruch der Aufklärung: „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“. Das schrieb er in einer Preisschrift, an der sich auch andere bekannte Denker beteiligten.Darin steckt mehr, als wir vielleicht auf den ersten Blick vermuten würden. In vielen Dingen können wir gar nicht anders, als den Meinungen anderer zu folgen. Einem Mediziner, einer Medizinerin etwa, wenn es um die Diagnostik einer Krankheit geht oder einem Physiker, wenn es um Forschungen über irgendeinem Spiralnebel im Universum zu tun ist. Wir haben nicht die Zeit in unserem Leben zur Verfügung, allen Wissenschaften auf den Grund zu gehen, das ist auch bei Forschenden selbst nicht anders, die ihre eigenen Wissensfelder kaum noch überblicken können. Aber wir können dennoch in vielen Situationen unsere prüfende Vernunft einsetzen und nicht den Meinungen anderer blind folgen; der Mehrheit hinterherlaufen, obwohl wir hätten wissen können, dass ihre Meinung falsch ist. Wir müssen in vielen Dingen unseren eigenen Kopf gebrauchen, das lehrt uns Kant. Und wer es schon tut, darf sich ermutigt fühlen, auf [12]diesem Weg weiterzugehen und sich so oft wie möglich seines eigenen Verstandes zu bedienen.

Und zum Gebrauch dieses Verstandes zählt auch die Art und Weise, wie wir denken, die Denkungsart, wie es bei dem großen Königsberger Philosophen oftmals heißt. Wir sollten lernen, die Welt aus einer anderen Perspektive zu betrachten, nicht immer unbeweglich auf unserem Standpunkt zu verharren. Nur so konnte die „Kritik der reinen Vernunft“, sein theoretisches und durch und durch revolutionäres Hauptwerk, erscheinen. Kant schildert es sehr anschaulich, was er da vor Augen hatte, als er von einer Revolution der Denkungsart sprach: Beim Blick ins Universum nahm die Menschheit lange Zeit an, dass die Himmelskörper sich um die Erde drehen. Das aber führte zu äußerst komplizierten Theorien, wenn man ihre Bewegung voraussagen wollte. Man sollte es doch einmal anders herum probieren, und den Zuschauer sich drehen, die Erde rotieren lassen, die Himmelskörper dagegen in Ruhe lassen. Das ist Bestandteil der Lehre von Nikolaus Kopernikus, der das Ende des geozentrischen Weltbildes ausruft. Mit diesen Gedanken ging Kant an die „Kritik der reinen Vernunft“ heran. In seinen Schriften können wir lernen, wie wir unser eigenes Denken revolutionieren.

Kant zählt gewiss zu den größten und einflussreichsten Denkern, die unsere Geschichte kennt. Seine Theorien haben die Nachwelt nachhaltig beeinflusst. „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ – der Artikel 1 im deutschen Grundgesetz – geht auf Kants Theorie zurück, dass der Mensch niemals bloß als Mittel, sondern immer auch als Zweck an sich behandelt werden müsse. Auch die Grundrechte-Charta der Vereinten Nationen weist auf das Denken des Königsberger Philosophen zurück.

[13]Keine Frage, Kant hat viele inspiriert, obwohl die Lektüre seiner Schriften alles andere als einfach ist. Auch seine Zeitgenossen hatten schon ihre liebe Mühe mit der Deutung seiner Gedanken. Die großen Würfe fanden auf dem Feld der Theorie mit der „Kritik der reinen Vernunft“, im Bereich der Ethik vor allem mit der „Kritik der praktischen Vernunft“ und auf dem Boden des Geschmacks und der Naturteleologie wie in der „Kritik der Urteilskraft“ statt. Kant war ungeheuer produktiv und verfasste zahlreiche wichtige und tiefe Gedanken in der Rechtsphilosophie, der Anthropologie und der politischen Theorie.

Schon zu seinen Lebzeiten wollten einige seiner Zeitgenossen über ihn hinausgehen. Fichte verehrte Kant zunächst wie einen Gott, erbaute aber auf dem Gerüst der kantischen Gedanken seine eigene Theorie. Auch Schelling, ein junger, frühreifer Philosoph, wollte Kant schnell überwinden. Und auch ein gewisser Hegel spürte den Götterfunken, den Kant in den Äther entsandt hatte, und stellte sein eigenes Werk neben das von Kant, um diesen rasch hinter sich zu lassen. Diese sogenannten deutschen Idealisten diskutierten die Thesen des großen Königsbergers, hatten aber das Gefühl, dass er auf halbem Wege stehengeblieben sei. Sie dominierten spätestens seit dem Ende der 1790er Jahre die philosophische Szene; Kant war da nur noch ein „ehrenwerter Greis“, der nach seinem Tod 1804 fast in Vergessenheit geriet. Diese Phase der Philosophie der deutschen Idealisten endete mit Hegels Tod 1832. Es folgte die Wiederbelebung von Kants Denken. Da man sich von den spekulativen Gedanken Hegels entfernen wollte, suchte man nach einer Alternative, die mit den sich schnell entwickelnden Naturwissenschaften zusammenpasste. Die sogenannten Neukantianer um Natorp, Rickert und Cohen stellten die „Kritik der reinen Ver-[14]nunft“ nun als eine Theorie der Natur vor. Sie sollte die Möglichkeit der Naturwissenschaften erklären, indem sie eine Art Vorhof zu ihnen und ihrem Begriffsapparat bildete. Viele weitere Denker – wie z. B. Edmund Husserl – waren nicht zwingend nah am kantischen Denken dran, aber sie führten doch fort, was Kant begonnen hatte, nämlich eine Theorie der Leistungen des Menschen, terminologisch als Subjekt gefasst, zu entwickeln. Erst ein gewisser Martin Heidegger wollte Kant nicht mehr im Kontext der Naturwissenschaften sehen; damit würde das Verständnis von dessen Theorie grundlegend verfehlt. Kant sei ein Metaphysiker gewesen, der die Frage nach dem Sein genauso wie er, Heidegger, aufgeworfen habe. Nur sei er nicht zu den tiefen Gründen vorgedrungen, die Heidegger entdeckt zu haben glaubte — dass das Sein nämlich aus der Zeit zu verstehen sei. Das alles führte zu dem vieldiskutierten Buch „Kant und das Problem der Metaphysik“.

Heute kann man nicht sagen, dass Kant die Universitäten dominiert. Andere Schulen und Richtungen herrschen vor. Aber die meisten von ihnen befassen sich doch mit dem Denken des großen Aufklärers, wobei ihn nicht immer alle richtig verstehen. Aber was heißt das schon, einen Denker oder eine Denkerin richtig verstanden zu haben? Darin steckt selbst eine philosophische Frage.

Dennoch hat Kant auch viele beflügelt — den US-amerikanischen Philosophen John Rawls etwa, dessen „Theorie der Gerechtigkeit“ viele der zentralen Gedanken Kants aufnahm. Hannah Arendt war Kant ohnedies zugetan. Anders ist es schon mit der sogenannten analytischen Philosophie. Das metaphysische Erbe, mit dem Kant sich befasst hat, hält man für eine Ansammlung von sinnlosen Sätzen — so hat es zumindest Rudolf Carnap vom Wiener Kreis in seiner Schrift [15]„Der logische Aufbau der Welt“ formuliert. Dennoch schärfte man das eigene begriffliche Instrumentarium gerne an Kant. Peter F. Strawson etwa schrieb ein wichtiges Buch über Kant, den er im Licht der begriffsanalytisch verfahrenden Philosophie spiegelte. Auch ein gewisser John McDowell verfasste vor einigen Jahren das Buch mit dem Titel „Geist und Welt“, in dem die „Kritik der reinen Vernunft“ einen großen Rahmen erhielt.

Auch in politischen Kontroversen ist Kant immer wieder präsent — so vor einigen Jahren bei der Frage, ob eine Forschung an embryonalen Stammzellen aus menschlichen Embryonen gewonnen werden darf oder nicht. Hier ging es um den personalen Status von Personen, und auch dazu hatte Kant einiges zu sagen gehabt. Kurz: Kants tiefe Einsichten begegnen uns auch heute, sein Denken kann anregen; durch die Vertiefung in seinen Kosmos kann man paradigmatisch das Philosophieren lernen.

Natürlich gibt es auch die Schattenseiten und Irrtümer von Kant — er war ein Mensch, der genauso fehlbar war wie wir alle. Er war vermutlich ein Rassist, würden wir heute aus unserer Perspektive sagen. Während seine Theorie vorbildlich war, zog er für sein konkretes persönliches Leben und seine Ansichten mitunter die falschen Schlüsse daraus. Das gilt auch für sein Bild von den Frauen. Und natürlich lag er auch mit seinen Theorien selbst nicht immer richtig, vieles ist heute nicht mehr haltbar. Aber er gibt uns dennoch das Instrumentarium an die Hand, dies beurteilen zu können. Seine Theorie ist transparent, nicht immer leicht zu verstehen, aber in ihrer Tiefe sucht sie ihresgleichen.

Kant sagte ja selbst: Man kann nicht Philosophie lernen, sondern nur das Philosophieren. Vielleicht ist dieses Buch ein kleiner Beitrag, um die Lust am Philosophieren zu erzeu-[16]gen. Versuchen Sie es, indem Sie mit diesem Glossar und Kants Schriften anfangen. Für Kant sind alle Menschen Philosophen, dafür braucht man keinen Professorentitel.

In diesem Sinne soll hier ein kleiner Überblick über seine Theorien, sein Leben und vor allem die wichtigsten Begriffe in seinem Denken gegeben werden. Das Buch geht zurück auf ein Kant-Glossar in der Frankfurter Rundschau. Die Begriffe wurden jedoch erweitert und teils neu verfasst oder geändert. Auf Anmerkungen im Text wurde für eine bessere Lesbarkeit verzichtet, dafür findet sich am Ende des Buches ein umfangreiches Literaturverzeichnis mit genutzter und weiterführender Literatur.

[17]Zum Leben Kants

In den 1760er Jahren lernte Immanuel Kant den englischen Kaufmann Joseph Green kennen. Dieser Moment markierte einen Wendepunkt und löste eine Revolution in Kants Privatleben aus. Joseph Green, der sich in Königsberg niedergelassen hatte, war nicht nur ein erfolgreicher Geschäftsmann, sondern auch ein Mann von strenger Disziplin und festen Prinzipien.

Die Freundschaft zwischen Kant und Green entwickelte sich schnell. Green, bekannt für seine Pünktlichkeit und seinen geregelten Tagesablauf, beeindruckte Kant zutiefst. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Kant einen eher unregelmäßigen Lebensstil geführt, doch die Begegnung mit Green inspirierte ihn, seine Gewohnheiten zu überdenken. Er begann, seinen Tagesablauf strikter zu strukturieren: Er stand jeden Morgen zur gleichen Zeit auf, widmete feste Stunden dem Schreiben und Lehren und unternahm täglich seinen berühmten Spaziergang um genau 15:30 Uhr, so regelmäßig, dass die Bürger Königsbergs angeblich ihre Uhren nach ihm stellen konnten.

Diese durch seinen Freund Green neu gewonnene Disziplin hatte einen spürbar tiefgreifenden Einfluss auf Kants produktive Schaffensphase. Mit einem klar strukturierten Tagesablauf konnte er sich intensiver seinen philosophischen Arbeiten widmen. In den folgenden Jahren verfasste er einige seiner bedeutendsten Werke, darunter die „Kritik der reinen Vernunft“. Die Ordnung und Regelmäßigkeit in seinem Privatleben spiegelten sich in der Klarheit und Strukturiertheit seiner philosophischen Gedanken wider. [18]Darüber hinaus ermöglichte die Freundschaft mit Green Kant den Zugang zu englischer Literatur und Philosophie. Green brachte ihm die Werke von David Hume näher, dessen empiristische Ansätze Kant dazu veranlassten, seine eigene Erkenntnistheorie zu entwickeln und die Grenzen von Rationalismus und Empirismus zu hinterfragen.

Die Begegnung mit Joseph Green war somit nicht nur eine persönliche Bereicherung für Kant, sondern auch ein entscheidender Impuls für seine philosophische Entwicklung. Sie führte zu einer Harmonisierung von Leben und Denken, die Kants Werk nachhaltig prägte und seinen Platz als einer der einflussreichsten Philosophen der Aufklärung festigte.

Kant war am 22. April 1724 in Königsberg geboren worden. Während seiner Kindheit verarmte seine Familie; der Vater war Sattler- und Riemermeister, Immanuel war das vierte Kind. In seiner Familie hatte der Pietismus einen großen Einfluss, was besonders durch seine von ihm sehr geliebte Mutter Anna Regina Kant bedingt war. Sie starb, als er ein Teenager war. Von dem Jahr 1739 an war Kant Waise. Von 1732 bis 1740 besuchte er das Collegium Fridericianum und galt als ein außergewöhnlich kluger Junge, weshalb er eine besondere Förderung erfuhr; sein Onkel half ihm, das Gymnasium besuchen zu können. Allerdings hasste Kant die Schule und das sture Auswendiglernen (das galt vor allem für die klassischen Sprachen, in denen die Schüler gefordert waren), genauso wie die Strenge und die Gewalt der Lehrer. Im Jahr 1740 begann er sein Studium an der „Albertina“, der Albertus-Universität in Königsberg. Kant befasste sich gleich mit einer ganzen Reihe von Fächern; vor allem besuchte er Vorlesungen in der Philosophie, aber auch in Mathematik, Logik, Physik, Geographie und vielen weiteren Fächern. Später als Dozent konzentrierte sich keineswegs nur auf die [19]Philosophie. Er trug aus vielen Wissenschaften in seinen Vorlesungen vor, schließlich hatte er sich im Laufe seiner Studienjahre ein breites und tiefgehendes Wissen in den unterschiedlichsten Feldern aneignen können.

Der Vater erlitt 1744 einen Schlaganfall; Kant musste sich um ihn kümmern. Er starb nur zwei Jahre später. Im selben Jahr nahm Kant die Tätigkeit eines Hauslehrers auf, um Geld zu verdienen, auch um seine verbliebenen zwei Geschwister ernähren zu können. Zur damaligen Zeit war eine Hauslehrer-Stelle für Absolventen der Universität nicht unüblich. Er verließ Königsberg, um für einen Major bei Groß-Arnsdorf tätig sein zu können. Er notierte in sein Tagebuch, dass seine Bahn vorgezeichnet sei. Er war äußerst selbstbewusst und wusste um seine Intelligenz. So verfasste er bereits in jungen Jahren die Schrift „Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte“ (1746), mit der er selbstbewusst in einen Streit zwischen Leibniz und Descartes eingriff.

Von 1755 bis 1769 lehrte Kant als Magister an der Philosophischen Fakultät der Albertus-Universität in Königsberg. Seinen Verdienst bestritt er durch Hörergeld; es waren also die Studierenden, die ihn bezahlten. Aber das Einkommen war nicht schlecht, denn Kant schien ein guter Dozent gewesen zu sein, der sein Publikum durch Geist und Witz zu fesseln vermochte. Er besserte sein Gehalt zudem zeitweilig durch eine Stelle als Unterbibliothekar auf. Aber er musste in Bezug auf seine akademischen Ziele auch Enttäuschungen hinnehmen. Kant bewarb sich auf die Stelle, die seine Lehrer Knudsen und Kypke innehatten, jedoch ohne Erfolg. Zwischen 1758 und 1762 wurde Königsberg durch russische Truppen besetzt. Er war jedoch nicht der in sich zurückgezogene Denker, sondern ein Mensch, der sich in der Öffentlichkeit zu bewegen verstand. So knüpfte er auch Kontakte [20]zu ranghohen russischen Militärs. Kant war ein Mann, der schnell Beziehungen knüpfen konnte. Und er wusste aufzutreten. Sein Schüler Herder bezeichnete ihn einmal als „galantesten Mann der Welt“. Kant riet Herder übrigens, nicht immer nur über den Büchern zu brüten, sondern stattdessen das Leben mehr zu genießen.

Im Jahr 1763 erschien eine Schrift, die bereits Wirkung zeigte: „Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Dasein Gottes“. Diese Zeit war wegweisend für den noch jungen Philosophen. Denn 1764 vertiefte er sich in die Schriften von Jean-Jacques Rousseau, die ihn in seiner philosophischen Ausrichtung veränderten. Denn von nun an galt der Primat der praktischen Philosophie. Er war ein Denker der Freiheit, und die Freiheit war nach seinen Worten der Schlussstein in seinem System. Die Ethik kam von der Gewichtung her vor der theoretischen Philosophie. Im selben Jahr lernte er den besagten englischen Kaufmann Joseph Green kennen. Man kann hier also von dem Beginn von Kants Revolution in Bezug auf die eigene Persönlichkeit sprechen. 1766 erschien dann die Schrift „Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik“. Dann endlich wurde der Lebenstraum wahr. Im Jahr 1770 wurde Kant auf den langersehnten Lehrstuhl für Metaphysik und Logik berufen. Er wollte nur diese Professur annehmen; zwei andere Angebote, die er erhalten hatte, lehnte er ab. In dem Jahr erschien auch seine Schrift „De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis“ (Formen und Gründe der Sinnes- und Verstandeswelt), in der er die neue Raum- und Zeittheorie andeutete. Doch die Freunde Kants waren plötzlich beunruhigt. „Was war aus dem produktiven Geist geworden?“, fragten sie sich. Von Kant las man kaum noch etwas Neues. Das hatte seinen Grund. Denn erstmals waren [21]die Grundlagen der menschlichen Erkenntnis unsicher geworden, glaubte der frisch berufene Professor für Metaphysik. Dass die Metaphysik faktisch kein sicheres Wissen liefert, war ihm bewusst; das sahen alle, die sich mit Philosophie in irgendeiner Form befassten. Kant ärgerte sich über die endlosen Streitigkeiten zwischen den Schulen. Die Frage war, ob es aus prinzipiellen Gründen nicht möglich ist, sichere Erkenntnisse zu gewinnen.

Kant hatte die „Untersuchungen über die Grundlagen der menschlichen Erkenntnis“ von David Hume gelesen. Der schottische Denker bezweifelte darin, dass es eine andere Quelle für unser Wissen gebe als die Erfahrung. Das aber hatte Auswirkungen auf die Sicherheit des Schlusses von der Wirkung auf die Ursache. Hierbei handele es sich in Wahrheit nur um so etwas wie eine Gewohnheit unseres Geistes, wenn wir zwei Ereignisse, die scheinbar in einem Zusammenhang auftreten, als Grund und Folge auffassen. Alles das, was die Philosophen unter dem Zauberwort der Notwendigkeit mit dem Kausalitätsprinzip verbunden hätten, sei null und nichtig. Es gebe keinen zwingenden Übergang von einer Ursache zu ihrer Wirkung; zumindest könne unsere Erfahrungserkenntnis solche Gewissheiten nicht liefern, wir erkennen nur nach dem Maßstab des wahrscheinlichen Auftretens der beiden Ereignisse einen Zusammenhang.

Kant hatte das sehr zu denken gegeben. Das Kausalitätsprinzip aufgeben wollte er auf keinen Fall. So brütete er rund zehn Jahre über der Frage, wie sich eine Erkenntnis a priori rechtfertigen lassen könnte, auch wenn man die Einwände von Empiristen wie David Hume oder auch John Locke nicht einfach beiseite wischte.

Das bedeutete zehn Jahre intensive Forschung, seine Lehrveranstaltungen hielt Kant dennoch ab. In Briefen hielt [22]er seine Freunde und ehemaligen Schüler auf dem Laufenden, woran er gerade arbeitete. Er wollte erklären, wie man die Vorstellung auf den Gegenstand bezieht, nur darauf komme es an. Es sollte eine Phänomenologie der Erkenntnis werden, woran er schrieb. Ein Buch, das tief in die Grundlagen unseres Wissens eindrang. Immer wieder wurde eine Publikation verschoben, obwohl Kant sie wiederholt für die nahe Zukunft ankündigte. Erst 1781 war es so weit. Die „Kritik der reinen Vernunft“ erschien endlich. Mit diesem Werk glaubte er alle Fragen beantwortet zu haben, was die Grundlagen der Erkenntnis betrifft. Kant war gespannt: Wie würde die philosophische Öffentlichkeit auf dieses auch aus seiner Sicht umwälzende Werk reagieren?

Er wurde enttäuscht. Denn zunächst tat sich rein gar nichts. Nur eine Rezension von einem gewissen Garve und einem Herrn Feder in den „Göttingschen Gelehrten Anzeigen“ wurde verfasst. Und die verfehlte den Kern dessen, worüber Kant geschrieben hatte, um Lichtjahre. Zumindest war das Kants Meinung. Aber auch andere Meinungen waren eher abwehrend. Der Stoff sei zu schwierig — und auch nicht verständlich verfasst, hieß es etwa. Sein Freund und Philosoph Moses Mendelssohn klagte, dass ihn die Lektüre zu viel Nervensaft koste — und legte die erste Kritik zur Seite. Kant schrieb deshalb an einer „Prolegomena zu einer jeden möglichen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können“. Mit dieser Schrift schuf er zahlreiche Missverständnisse, aber einfacher geschrieben war sie auf jeden Fall. Sie erschien 1783. Und mittlerweile ging den Denkern in Deutschland auf, was da für ein Werk erschienen war, ein Werk, das die Metaphysik mit „Stumpf und Stiel ausrottet“, schimpfte Mendelssohn. Kant sei ein „Alleszermalmer“, sagte er geknickt mit Blick auf die in der Kritik widerlegten Be-[23]weise von der Existenz eines Gottes — auch Mendelssohn hatte sich an einem versucht. Endlich wurde klar, hier ging kein Stern am Philosophenhimmel auf. Hier entstand gerade ein ganzes Sonnensystem.

Kant gewann in den nächsten Jahren schnell an Popularität und Bekanntheit, auch in anderen europäischen Ländern. Dafür sorgten seine weiteren Schriften wie die „Kritik der praktischen Vernunft“ von 1788 und die „Kritik der Urteilskraft“ von 1790. Aber vor allem waren es die Schriften des Philosophen Reinhold, die seinen Ruhm nährten. Seit 1786 veröffentlichte dieser nämlich seine „Briefe über die kantische Philosophie“, die breit aufgenommen wurden.

Mittlerweile hatte sich Kant auch ein Haus gekauft und hielt seine Lehrveranstaltungen unten im Erdgeschoss. Aus dem kleinen Immanuel, der aus einer ärmlichen Familie stammte, dessen Mutter schon früh verstarb, war nun ein stattlicher und gut betuchter Mann geworden. Er bewegte sich in den höchsten Kreisen der Stadt, empfing täglich seine Mittagsgesellschaft – er galt als äußerst guter Unterhalter –, bei der ein Thema nicht in den Gesprächen angeschnitten werden durfte: die Philosophie. Und natürlich zählte auch sein Leben nach der Uhr zu den besonderen Eigenschaften des nun großen Philosophen. Kant führte dies darauf zurück, dass er im Alter von 40 Jahren gemerkt hatte, dass er mit seinen Kräften haushalten müsse und daher den durchstrukturierten Tag zur Gewohnheit hatte werden lassen. Jeden Tag machte er pünktlich seinen Spaziergang, nahm dabei immer denselben Weg. Man konnte die Uhr nach Kant stellen. Ihn begleitete dabei sein Diener Lampe, ein ehemaliger Soldat. Dieser hatte leider ein Problem, da er dem Alkohol gerne zugetan war und wohl eine Abhängigkeit entwickelt hatte, die seinen Charakter veränderte. Es wird [24]vermutet, dass er in irgendeiner Form übergriffig gegenüber Kant wurde; ob durch Schläge oder sogar auf sexuelle Weise ist nicht bekannt. Kant blieb keine Wahl; er musste seinen Diener Lampe entlassen.

Im Jahr 1786 veröffentlichte Kant eine weitere für sein Vernunftsystem wichtige Schrift, in der der Bezug der „Kritik der reinen Vernunft“ auf die Naturwissenschaft dargestellt wird, „Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft“. Im selben Jahr starb auch der Alte Fritz. Der Tod von Friedrich II. war eine Zäsur. Wie Kant einst schrieb, war Friedrich der Große ein Regent, dem es egal war, ob sein Volk räsoniert, Hauptsache, es gehorchte. Doch der neue preußische König Friedrich Wilhelm II. sah das anders; von nun an herrschte eine strengere Zensur. In den 1790er Jahren schickte er Kant ein Schreiben, das eine Strafandrohung bei „fortgesetzter Renitenz“ beinhaltete. Mit der Zensurbehörde hatte Kant spätestens ab 1788 Probleme. Aber auch die Zensur konnte den Lauf der Dinge nicht aufhalten. 1789 brach die Französische Revolution aus. Kant war begeistert, obwohl er es nach seiner eigenen Theorie nicht hätte sein dürfen, denn Revolution verletzt als Umsturz die Regeln des Rechts, und das hielt Kant für einen ausreichenden Grund, die Revolution abzulehnen, zumindest in der Theorie. In der Praxis blieb Kant ein aufmerksamer Verfolger der Geschehnisse und ein begeisterter Anhänger der Revolution.

Kant war auch in den 1790er Jahren produktiv. Er schrieb und schrieb, scheinbar spielend leicht veröffentlichte er eine Schrift nach der anderen. Bis 1798 hielt diese Phase an. Dann ließ Kant merklich nach. In späteren Jahren litt er wohl unter einer Altersdemenz, vermuteten einige seiner Biographen. Sein Spätwerk, das Opus postumum, konnte er nicht mehr veröffentlichen. In ihm ging es um den Über-[25]gang von den metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaften zur Physik. Am 12. Februar 1804 starb Immanuel Kant im Alter von 79 Jahren, nur wenige Wochen später wäre er 80 Jahre alt geworden. Für die damalige Zeit ein hohes Alter. Nur wenige Denker auf der Welt haben solch eine tiefe Wirkung auf die zeitgenössische und nachfolgende Philosophie gehabt wie er.

[26]Die Theorie Kants

Immanuel Kant ist ein Denker, der uns das Revolutionieren lehrt. Er selbst erlebte drei große Revolutionen in seinem Leben. Die eine fand auf dem politischen und gesellschaftlichen Sektor statt und begründete die heutige liberale Welt: die Französische Revolution. Kant war ein leidenschaftlicher Anhänger der Vorgänge in Frankreich, wenngleich er aus theoretischen Gründen Vorbehalte gegen solche Umstürze hätte pflegen müssen. Die zweite Revolution betraf sein Leben, das er nach der Bekanntschaft mit dem englischen Kaufmann Joseph Green von Grund auf zu ändern schien. Die dritte Revolution fand im Zentrum seines Nachdenkens statt. Die „Kritik der reinen Vernunft“, die er im Jahr 1781 erstmals publizierte, wurde rasch als ein revolutionäres Werk eingestuft. Kant hatte sich die Beantwortung der Frage zur Aufgabe gemacht, wie Metaphysik möglich sei. In der Vorrede der Kritik schimpfte er über den Zustand dieser ehrwürdigen Wissenschaft, die das Denken von Platon und Aristoteles in Atem gehalten hatte. Nun aber würden Systeme errichtet und sogleich von Skeptikern oder „Sekten“, wie er sagte, wieder niedergerissen. Die Metaphysik seiner Zeit sei ein Herumtappen unter bloßen Begriffen. Dies sei ein Skandal der Philosophie.

Wer Kant liest, hat die Erwartung eines Bergsteigers, der einen hohen Gipfel erklimmen will, die Luft ist dünn in solchen Höhen. Der Leser, die Leserin erwartet schwere Gedanken und erhofft sich vielleicht, seine Kenntnisse über die Natur und ihre Gesetze präzisieren zu können und mit Hilfe der reflexiven Kraft der Philosophie besser zu erkennen, [27]was die Welt im Inneren zusammenhält. Allerdings überrascht Kant seine Leserschaft in der Vorrede der „Kritik der reinen Vernunft“ mit einem Gedanken, der alles in Frage stellt, was man zuvor zu wissen glaubte. Bevor Kant diesen Gedanken ausspricht, referiert er ausführlich über den Weg, den die wichtigsten Wissenschaften gegangen sind. Mathematik und Physik hätten eine ähnliche Aufgabe wie die Metaphysik, da beide Einsichten schaffen würden, die vollkommen unabhängig von unseren Erfahrungserkenntnissen, von empirischen Studien, zu erreichen seien. Dieses Wissen nennt Kant Erkenntnisse a priori. Doch mit diesem Wissen ist ein besonderer Anspruch verbunden: Es ist ein durch die Erfahrung nicht widerlegbares und auch nicht durch sie begründbares Wissen. Daher müssen die Gründe, auf denen es beruht, in besonderer Weise stimmen und nachvollziehbar sein. In der Mathematik ist dies gelungen, so Kant, ebenso in der Physik. Es gebe Beispiele hierfür, warum dies geglückt sei. Ähnlich wie die Geometer und Naturforscher sei es das Geschäft der „Kritik der reinen Vernunft“, für eine Revolution zu sorgen. Die Metaphysik sei eine gänzlich isolierte, spekulative Vernunfterkenntnis; ihr Zustand aber sei verheerend, so Kant. Er vergleicht sie mit einem Kampfplatz. Seine Beschreibung dieser Wissenschaft in der Vorrede ähnelt den verwüsteten Städten und Dörfern des Dreißigjährigen Krieges. Überall werden Festungen errichtet, die von umherziehenden Banden, den Skeptikern, niedergerissen würden. Sie seien eine Art von Nomaden. Es ist ein Konflikt zwischen Schulen und Sekten. Durch diese inneren Kriege sei die Philosophie völlig zerrissen. Eine schlimmere Zustandsbeschreibung ist kaum noch möglich. Und Kant bleibt im Bild des Militaristischen. Es gebe einen Heerweg, behauptet er, den die Naturforscher bereits gefunden hätten. Auch die [28]Philosophie müsse ihn finden und ihm folgen, um die Blendwerke der Metaphysik zu zerstören und eine echte Wissenschaft aufzubauen. Kant beschreibt dann, wie es in der Geometrie zuging, welcher Methoden man sich bedient hat und wie erfolgreich diese Wissenschaft seit Jahrhunderten voranschreitet. Nicht anders war es in der Physik, ein Gebiet, das Kant seit vielen Jahren im höchsten Maße interessierte. Er war ein Bewunderer des großen englischen Gelehrten Isaac Newton und hatte selbst in jungen Jahren einige Schriften zur Natur vorgelegt. Diese Wissenschaften hätten allesamt eines begriffen, nämlich dass die Vernunft nur solches verstehen, begreifen könne, was sie selbst nach ihrem eigenen Entwurf zustande gebracht hat. Allen, die dies eingesehen hatten, sei ein Licht aufgegangen, glaubt er. Die Vernunft muss mit ihren Prinzipien vorangehen, wie er sagt, und die Natur nötigen, auf ihre Fragen zu antworten. Die Vernunft dürfe nicht als Schüler der Natur gegenübertreten, sondern als eine Art Richter. Denn auch die Physik habe eine Revolution der Denkungsart durchlaufen, durch die sie eine sichere Wissenschaft geworden sei. Auch die Metaphysik benötige solch eine Revolution der Denkungsart.

Dann folgt ein für seine Leserschaft erstaunlicher Satz. „Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnis müsse sich nach den Gegenständen richten; aber alle Versuche, über sie etwas durch Begriffe a priori auszumachen, wodurch unsere Erkenntnis erweitert würde, gingen unter dieser Voraussetzung zunichte“, schreibt Kant. Doch er hat eine ganz neue Idee, die ihm nach zehn Jahren ausdauernder und unermüdlicher Arbeit an seinem großen Werk gekommen ist. „Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit besser fortkommen, dass wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserem Erkenntnisse [29]richten, welches schon besser mit der Möglichkeit Erkenntnis derselben a priori zusammenstimmt, die über Gegenstände, ehe sie uns gegeben sind, etwas festsetzen soll“.

Wir erkennen in der Natur nur das, was wir selbst hineingelegt haben. Wer also über die Natur etwas lernen will, wird auf die eigene Vernunft zurückgeworfen, das will Kant an der Physik und Mathematik erfahren haben. Und wenn wir darüber nachdenken, ob man so etwas wie Metaphysik betreiben kann, muss man zunächst eine Revolution, und zwar der Art zu denken, vollziehen. Nicht die Natur schreibt uns die Gesetze vor, nein, die Gegenstände sollen sich nach „unserem Erkenntnisse richten“. Aber wie soll man sich das nur vorstellen? Denn uns sind die Naturgesetze ja vorgegeben, wir können ihre Wirkungen in der Natur feststellen und überprüfen. Warum sollte eine von uns unabhängige Natur sich nach uns oder unseren „Erkenntnissen“ richten? Eine empirische Evidenz findet sich für diese Behauptung erst einmal nicht, oder doch?

Immerhin hatte doch ein gewisser Astronom Nikolaus Kopernikus eine ähnlich radikale Wende vollzogen, bevor die Kosmologie richtige Aussagen tätigen konnte, gibt Kant zu bedenken:„Es war der erste Gedanke von Kopernikus, da er nicht gut fortkommen konnte mit der Erklärung der Himmelsbewegung, wenn er annahm, dass das ganze Sternenheer sich um den Zuschauer drehe, ob er nicht die Sache besser ausführen möchte, wenn er den Zuschauer sich drehen und die Sterne in Ruhe ließ“.

„In der Metaphysik kann man nun, was die Anschauung der Gegenstände betrifft, es auf ähnliche Weise versuchen“. Und zwar genau in dem Fall, indem sich die Gegenstände als Objekte der Sinne nach der Beschaffenheit unseres Anschauungsvermögens richten müssen. Erst dann sei einsehbar, [30]dass wir ein Wissen von diesen Gegenständen haben können, das a priori möglich ist. Erst damit begründete Kant ein ganz neues Denken in der Philosophie, das einer Revolution gleichkam. Diese neue Richtung des Denkens wird als Hypothese eingeführt, die sich nach den tiefen Analysen unserer Erkenntnisbedingungen als zwingend richtig erweisen wird.

Es war also die Naturwissenschaft, die Kant auf den Pfad geführt hatte, über den er so lange, ein ganzes Jahrzehnt, nachgedacht hatte. Schon in jungen Jahren hatten ihn die Physik und Kosmologie fasziniert. Das zeigte sich auch darin, dass ein großer Teil seiner Werke sich naturphilosophischen Themen widmete, in denen sich Kants große Kompetenz auf diesen Wissensfeldern ausdrückte. Man zählt 23 Schriften und Aufsätze, die sich mit diesem Thema in seiner gesamten Zeit als Denker befassen. Die meisten dieser Schriften hatte Kant noch vor dem ersten Erscheinen der „Kritik der reinen Vernunft“ veröffentlicht. Aber seine Beschäftigung mit dem Thema ging noch darüber hinaus, wie man in seinem handschriftlichen Nachlass erkennen konnte. Auch seine vielen Manuskripte, die als Opus postumum nach Kants Tod den Weg in die Öffentlichkeit fanden, beinhalten naturphilosophische Problemfelder, wie die bereits erwähnte Frage nach dem „Übergang“ von theoretischen Grundlagenfragen hin zur konkreten Physik. Kant hatte die physische Geographie zudem als Lehrfach an der Universität in Königsberg eingeführt. Er war also ein durch und durch naturphilosophisch interessierter Philosoph, auch wenn er selbst nicht als ein Naturwissenschaftler angesehen werden konnte, der mit Experiment und Mathematik Erkenntnisse gewinnen wollte, wie es sein großer Vorgänger Leibniz etwa getan hatte, dem es sogar beschieden war, eine Rechenmaschine zu erfinden.

[31]Vorkritisches

Ihn interessierte vielmehr der Zusammenhang von metaphysischen Fragen, wie sie sich in den Systemen von Christian Wolff und Gottfried Wilhelm Leibniz fanden, und deren Verbindung mit Fragen der Naturwissenschaft, wie sie Isaac Newton oder Christiaan Huygens aufwarfen. Kant war von Newtons Hauptwerk „Philosophiae Naturalis Principia Mathematica“ von 1687 tief beeindruckt. Bereits 1746 verfasste er im Alter von Anfang zwanzig die Schrift „Gedanken zur wahren Schätzung der lebendigen Kräfte“. Kant schaltete sich damit in einen Streit ein, den die Parteien von Leibniz und Descartes über die „vis viva“, die lebendigen Kräfte, ausgefochten hatten. Es ging ihnen um die Frage, ob die Kraft proportional zum Produkt aus Masse und Geschwindigkeit zu verstehen ist, wie es Descartes vermutete, oder als Produkt aus Masse multipliziert mit dem Quadrat der Geschwindigkeit, wie Leibniz es behauptete. Kants Lösungsvorschlag: Unter bestimmten Bedingungen sind beide Aussagen miteinander zu vereinbaren. Das war bereits ein typischer Zug des jungen Königsberger Denkers, der sich in seinen Arbeiten nicht durch geniale Entwürfe auszeichnete, sondern stets früh erkannte, welche Wege gangbar sind und welche nicht. Dazu zählte auch, die Vereinbarkeit einander entgegengesetzter Positionen zu betonen und auch zu suchen. Das sollte in seiner „Kritik der reinen Vernunft“ eine erhebliche Rolle spielen, als es darum ging, die Fragen des Empirismus mit denen des Rationalismus zusammenzudenken.

Aber nicht diese Frühschrift, sondern eine weitere aus dem Jahr 1755 demonstrierte die Scharfsinnigkeit Kants in naturphilosophischen Fragestellungen, die noch heute für [32]Bewunderung sorgt. Es geht um die Schrift „Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels“. Die Schrift gilt als „geniales Jugendwerk“ des Denkers. Kant war gerade einmal 31 Jahre alt. Auch hier geht es um das Verhältnis von Naturphilosophie und Metaphysik. Worauf der junge Philosophblickte, war einerseits die von Leibniz und seinen Schülern ausgearbeiteteTheorie über die atomistische mechanische Naturwissenschaft. Auch wenn die Physik auf Erfahrungswissen fußte, wie Galilei es gelehrt hatte, sei der Fortschritt doch durch mathematische Präzision zu erlangen, hieß es bei Newton und seinen Schülern. Der berühmte Brite befasste sich mit der Masse der Materie, mit ihrem Volumen und ihrer Dichtigkeit. Die Genialität Newtons lag darin, dass sich alle physikalischen Prozesse, ob in Mechanik, Dynamik oder Astronomie, aus wenigen Grundsätzen erklären ließen. Berühmt wurde der Briefwechsel seines Schülers Samuel Clarke mit Leibniz, in dem es um Bestimmungen des absoluten Raumes und der Zeit ging. Kant hatte ihn mit großem Interesse und Faszination gelesen.

In seinem Werk „Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels“ legte Kant jedenfalls eine kosmologische Theorie vor, in der es um die Entstehung und Entwicklung des Universums ging. Schon so viel sei verraten, dass ein gewisser Pierre-Simon Laplace, dem wir das laplacesche Weltbild verdanken, Kants Gedanken viele Jahre später bestätigte (ohne zu wissen, dass Kant diese Theorie bereits formuliert hatte). In der „Allgemeinen Naturgeschichte“ wird die Entstehung des Sonnensystems aus einer ursprünglich chaotischen Gas- und Staubwolke erklärt. Die Gravitation habe dazu geführt, dass die Wolke zu kondensieren und zu rotieren begonnen habe, was zur Bildung von Planeten und Sonnen geführt habe. Diese Theorie, die sogenannte Nebularhy-[33]pothese, hatte Laplace unabhängig von Kant weiterentwickelt. Des Weiteren führt Kant aus, dass die physikalischen Gesetze, die auf der Erde gelten, auch im Universum gelten. Eine Einwirkung übernatürlicher Kräfte auf die Himmelsmechanik wurde ausgeschlossen. Stattdessen geht Kant von einem Universum aus, das unzählige Sterne umfasst und möglicherweise auch bewohnte Planeten. Das war ein beliebter Spekulationsgegenstand bei Kant, ob es auch außerirdisches Leben gebe. Das Universum selbst wurde als dynamisch betrachtet; es befinde sich im ständigen Wandel und in einer kontinuierlichen Entwicklung.

Kants Werk gilt als eines der frühen Werke und wissenschaftlichen Darstellungen, die die Entstehung des Sonnensystems ohne göttliche Einwirkung darstellen und erklären. Damit legte Kant einen Grundstein für die moderne Kosmologie. Die Tatsache, dass philosophische Überlegungen mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen verknüpft werden können, ist nicht hoch genug einzuschätzen.