Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

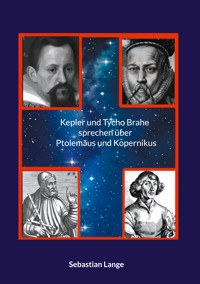

Im Jahre 1600 sprechen die Astronomen Tycho Brahe und Johannes Kepler zusammen mit Schülern über die Bewegung der Fixsterne und Planeten. Die fest in ihrer Zeit verwurzelten und tief religiösen Männer müssen dabei mehr und mehr die Dogmen der katholischen Kirche und die Axiome der Scholastik überwinden. Die astronomischen Vorstellungen der damaligen Zeit können auch dem heutigen Leser die geheimnisvollen Bewegungen der Sterne verständlich machen, die mit bloßem Auge sichtbar sind und seit Jahrtausenden die Menschheit faszinieren.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 179

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Ankunft im Schloss Benatek

Die astronomischen Geräte

Das Mysterium cosmographicum

Die Weltvorstellung der Alten

Die Fixsternsphäre

Die Sonne und die Ekliptik

Der Mond

Die unteren und oberen Planeten

Die Weltsysteme des Ptolemäus und des Kopernikus

Reimarus und das tychonische Weltbild

Tod der beiden Giganten

Personen

Literatur

Ankunft im Schloss Benatek

Am 4. Februar des Jahres 1600 standen nachmittags Johannes Kepler und sein Begleiter Junker Tengnagel vor dem schmiedeeisernen Hoftor des Schlosses Benatek in der Nähe von Prag. Das Schloss gehörte zu einem stattlichen Anwesen, das der Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Rudolf II dem berühmten Astronom Tycho Brahe geschenkt hatte, um dort ein Observatorium zur Vermessung des Sternenhimmels zu errichten.

Die beiden Angekommenen froren, denn es herrschte in Böhmen ein unfreundlich kaltes Winterwetter. In der vergangenen Nacht hatte es geschneit, und Felder, Wiesen und Wege lagen unter einem dicken weißen Teppich verborgen. Die entlaubten Äste der Bäume ragten dürr und schwarz in den grauen Himmel, während die schwere Last dicker Schneemassen die Wipfel niederdrückte. Von Norden her wehte ein eisiger Wind und wirbelte Schneeflocken in die Gesichter der Männer.

Junker Tengnagel, ein Gehilfe des Schlossherrn, hatte den Gast Kepler mit einem Fuhrwerk aus der nah gelegenen Kaiserstadt Prag abgeholt. Jetzt zog er energisch an der Glocke neben dem Tor.

Keplers Körper zitterte vor Kälte, aber auch vor Aufregung und Angst. Er wusste, dass sich sein Schicksal in wenigen Minuten entscheiden würde. Tycho Brahe hatte vor einigen Jahren ihn, den jungen Astronomen, eingeladen und im Brief eine mögliche Zusammenarbeit angedeutet. Aber würde diese Zusage heute noch gelten? Würde der berühmte Mann ihn freundlich empfangen? Das war eine bange Frage. Für Kepler ging es dabei um Leben oder Tod. Seine wirtschaftliche Lage war erbärmlich und hoffnungslos. Vor wenigen Wochen hatte man ihn, den Lutheraner, aus dem katholischen Österreich vertrieben. Jetzt besaß er nur noch zwei schäbige Heller in der Hosentasche. Ob er die nächsten Tage etwas zu essen finden würde, war mehr als ungewiss. Alles hing allein von dem reichen und mächtigen Tycho Brahe ab.

Tycho Brahe war am Ende des 16. Jahrhunderts der angesehenste Astronom im Abendland. Zwar gab es Galilei in Italien, auch er ein bedeutender und anerkannter Wissenschaftler, aber hier, diesseits der Alpen, konnte dem Tycho keiner das Wasser reichen. Kepler wusste, dass der Mann mit vielen Gehilfen und hohen Geldsummen seine astronomischen Studien betrieb, und dass er mit seinen kostbaren Instrumenten, die eine hundertfach höhere Genauigkeit als anderenorts erreichten, fast 800 Gestirne am Himmel genauesten kartographiert hatte.

Der Unterschied zwischen ihm und dem berühmten Astronomen konnte nicht größer sein. Er selbst kam aus den untersten Schichten der Bevölkerung und war jetzt arm wie eine Kirchenmaus. Tycho hingegen stammte als Graf aus den obersten Schichten der dänischen Aristokratie und war reich wie ein Krösus. Tycho erschien wie ein Halbgott und Heroe, der auf einem überhohen, unerreichbaren Podest stand. Kepler hatte Angst vor der Begegnung mit diesem großen Mann.

Der einzige Trost war eine kleine Anekdote, die in Europa die Runde machte und dem Halbgott dann doch auch menschliche Züge verlieh. Es wurde berichtete, dass Tycho Brahe im Jähzorn wegen einer unbedeutenden Meinungsverschiedenheit einen Mitstudenten in Rostock zum Duell forderte, dabei seine Nase verlor, und jetzt, um eine hässliche Narbe zu verdecken, jeden Morgen eine Kunstnase ankleben musste.

Junker Tengnagel hatte zum zweiten Mal, diesmal heftiger und lange an der Glocke gezogen. Als nun eine junge Frau über den Hof geeilt kam, schrie er ihr wütend entgegen: „Muss das denn immer so lange dauern!?“

Ohne den Tadel zu beachten richtete sie sich an den neuen Gast:

„Meister Kepler, Kommen Sie schnell herein, das Wetter ist ja grässlich! Mein Vater erwartet Sie schon sehnsüchtig. Ich bin Lisbeth seine Tochter.“

Kurz blickte Lisbeth auch auf Junker Tengnagel, dem sie vor einigen Wochen auf Drängen ihres Vaters das Jawort zur Verlobung gegeben hatte. Dann wendete sie sich wieder schnell dem neuen Gast zu:

„Ihr könnt Euch gar nicht vorstellen, wie mein Vater in den letzten Tagen ungeduldig und schlecht gelaunt in unseren Zimmern hin und her gewandert ist. Er hatte Eure Ankunft viel früher erwartet. Oh, wie wird Er sich freuen, dass Ihr nun endlich da seid!“

Junker Tengnagel war innerlich empört. Wie konnte diese Frau ihn so wenig beachten und sich benehmen, als ob er gar nicht anwesend war. Als ihr Verlobter hatte er doch wohl ein Anrecht auf eine herzlichere Begrüßung. Stattdessen redete sie nur mit diesem kleinen, abgemagerten Männlein, das frierend neben ihm stand. Er, Tengnagel war ein wohlgestalteter Mann von aufrechtem schlankem Körperbau, mit sorgfältig gestutztem Bart und tadellos frisiertem Haupthaar. Gekleidet war er in einen modischen Zobelpelz und feinen fellgefütterten Lederstiefelletten, und auf dem Kopf trug er die Fellmütze des böhmischen Adels. Der Kepler hingegen, welch eine erbärmliche Gestalt! Ein schäbiger Leinenmantel hing an seinen eingezogenen Schultern wie an einer Vogelscheuche. Das Gesicht war bleich wie ein Leichentuch. Die ausgemergelten Wangen mit den vorstehenden Backenknochen und dem ungepflegten schwarzen Bart zeigten nichts anderes als einen verhungerten, kranken Mann. Das Einzige, was einer jungen Frau vielleicht gefallen konnte, waren die Mitleid erregenden, dunklen Augen, die in tiefen Höhlen fiebrig leuchteten.

Inzwischen waren die Drei schnellen Schrittes über den Hof gelaufen und in das breite Treppenhaus eingetreten. Kepler bemerkte im Vorübergehen eine mannsgroße in Stein gehauene Figur des Riesen Atlas, der mit gequälter Mine die Last der Weltkugel auf seinen Schultern trug. Über die marmorne Treppe folgten die beiden Männer der jungen Frau, erreichten die zweite Etage und betraten einen großen Saal mit hohen Fenstern. Die Fensterscheiben, über und über mit Eisblumen bedeckt, tauchten den Raum in ein kaltes, trüb-weißes Licht. An der Wand zur Rechten stand ein gewaltiger Kamin, in dem ein Feuer loderte. Davor saß auf einem Lehnstuhl der Hausherr in einen Pelz gehüllt. Er hatte die Schuhe ausgezogen und seine Füße auf einer kleinen Bank möglichst nah an die wohltuende Hitze geschoben. Als er die Eingetretenen hörte, sprang er trotz einer stattlichen Leibesfülle schnell auf und rannte barfuß auf Kepler zu, der ihn besorgt musterte. Tycho war von kompaktem Körperbau mit Stiernacken, breiten Schultern, kurzen kräftigen Armen und einem Schmerbauch. Ein dichter weißer Haarwuchs umrandeten die von der Kaminhitze geröteten Wangen und ein imponierend langer Schnauzbart, zu zwei Zapfen gedreht, hing rechts und links vom Mund wie die Zähne eines Walrosses hinunter bis zur Brust.

„Endlich!“ rief er und packte den kleinen, schmächtigen, Kepler, hob ihn vor Freude strahlend in die Luft und drehte sich mit ihm um die eigene Achse. Dabei kam er dem Gesicht des Fremden so nah, dass ihm ein Malheur passierte. Im Überschwand seiner Freude löste sich die Kunstnase und purzelte zu Boden.

„Sapperlot! Hohl´s der Teufel!“, fluchte er, ließ sich aber von seiner guten Laune nicht abbringen. „Also, Meister Kepler, ich freue mich, dass Ihr da seid. Wir haben hier viel Arbeit, und ich hoffe Ihr könnt mit Rat und Tat helfen. Aber zuerst will ich Euch meine Familie vorstellen. Das hier ist Kirsten“, er zeigte auf eine gutmütig lächelnde Matrone mit freundlichen Pausbacken und Doppelkinn, „sie ist die Mutter meiner Kinder. Meine Tochter Lisbeth und meinen Schwiegersohn in spe habt ihr schon kennengelernt, meine drei anderen Töchter heißen Magdalena, Sophie und Cecilie, und nicht zu vergessen meine Söhne Tyge und Jörgen.

Und hier ist auch unser kleiner Jepp. Er ist mein Hausnarr. Immer zu Späßen aufgelegt, ergötzt er mich in meinem Alter.“

Jepp, ein Zwerg, der nur drei Fuß hochgewachsen war, feixte und schwenkte zweimal die Hand vor seiner Stirn, womit er ganz offensichtlich den Geisteszustand seines Ziehvaters meinte.

„Und das hier ist mein treuer Assistent Kristen Sörensen Lomberg, den wir einfach Longomontanus nennen. Er und Junker Tengnagel sind leider die Einzigen, die mir aus Dänemark gefolgt sind. Die vielen anderen Helfer, die ich auf der Insel Hven einundzwanzig Jahre lang unterstützt und ernährt habe, sind dortgeblieben. Das ist ein übles und dunkles Kapitel in meiner Lebensgeschichte, vor allem auch, dass ich selbst Dänemark verlassen musste. Diesen Lump König Christian von Dänemark würde ich am liebsten zermalmen. Doch darüber will ich jetzt nicht lamentieren. Das würde meine gute Laune verderben.“

„Hat sie aber schon“, ließ sich Jepp, der jetzt unter dem Tisch saß, kichernd vernehmen.

„Also, hier in Benatek, sind wir erst seit sechs Monaten. Ihr werdet viele Handwerker sehen, denn ich will das Schloss von Grund auf umbauen. Meine astronomischen Arbeiten will ich hier fast genauso wie auf der Insel Hven im Öresund fortsetzen. Und Ihr, Kepler, werdet mir hoffentlich dabei helfen. Wie ich mich schon darauf freue!“

Tycho lachte und rieb sich die Hände. Kepler hatte den begeistert hervorsprudelnden Reden von Tycho Brahe erstaunt, bescheiden und zurückhaltend zugehört. Dabei zitterte er vor Kälte und rieb vorsichtig Schnee und kleine Eisklümpchen aus seinem Bart.

„Oh mein Gott“, rief Brahe „ich sehe ihr friert. Welch ein schlechter Gastgeber ich doch bin! Lisbeth, schnell, zeig dem Herrn Kepler sein Zimmer und bringt ihm warmes Wasser. Am besten nimmt er in unserem Familienzuber ein heißes Bad. Anschließend treffen wir uns dann hier in der Halle am Kamin zum Abendbrot.“

Auf das Reisegepäck von Kepler weisend sagte Tycho bestimmend noch zu seinem Assistenten „Ihr helft ihm beim Tragen!“ Dann eilte er wieder zu seinem Platz am Kamin und Lisbeth führte Kepler zum Gästezimmer.

„Dies ist jetzt Eure Kammer.“ sagte Lisbeth, als sie das Gästezimmer erreicht hatten. „Ich hoffe sie gefällt Euch. Das Bett ist ein Alkoven, denn hier in Böhmen sind die Winter oft sehr kalt. Dort habt Ihr einen Schrank, einen Schreibtisch, einen Stuhl und ein Regal für die Bücher. Mein Vater besitzt viele Bücher und hat sie aus Dänemark mitgebracht“, sagte sie mit unverhohlenem Stolz, „er wird sie Euch sicher ausleihen, wenn Ihr wollt. Ruht Euch hier einige Augenblicke aus, ich werde inzwischen ein heißes Bad bereiten.“

Kepler verbeugte sich dankbar lächelnd. Beim Anblick der jungen Frau fühlte er sich hier im Hause des Tycho geborgen und fast schon glücklich.

Die Badestube lag im Untergeschoss des Schlosses. Jetzt am späten Nachmittag war es draußen dunkel und bitterkalt. In der Kammer aber flackerte ein kräftiges Kaminfeuer, das den Raum heizte und schwach beleuchtete. In mehreren Kesseln, die über dem Feuer hingen, kochte bereits Wasser, und Dampfschwaden zogen durch die Luft. In der Mitte des Raumes stand der aus dicken Eichenholzbrettern fabrizierte Badezuber, der groß genug war, um mit ausgestreckten Beinen darin zu sitzen. Elisabeth hatte ihn bereits mit heißem Wasser gefüllt hatte.

Kepler stieg in die Wanne und merkte sofort, wie gut ihm die Hitze tat. Es war nicht nur der kalte Wind und der Schnee, der ihn hatte frieren lassen. Schon seit fast zwei Wochen trug er eine fieberbehaftete Lungenentzündung mit sich herum. Er war erschöpft, seine Glieder schmerzten und arges Kopfweh und ein übler Husten peinigten ihn. Jetzt aber genoss er die wohlige Wärme und ließ seine Gedanken wandern.

„Tycho“, dachte er „scheint mir gewogen zu sein. Seine freundliche, fast überschwängliche Begrüßung lässt mich hoffen. Es wäre wunderbar, wenn Tycho meine Hilfe brauchen könnte. Vielleicht kann er sogar bei Kaiser Rudolf ein Gehalt für mich erwirken. Das benötige ich jetzt dringender denn je. Ich bin ein elender, bettelarmer Flüchtling, krank, abgemagert, geschunden und aus meiner Heimat verstoßen. Mein Leben steht unter einem unglücklichen Stern. Mein Sohn und meine kleine Tochter, - wie habe ich die beiden geliebt-, sind kurz nach ihrer Geburt gestorben. Meine einfältige Frau hat sich jetzt zum Katholizismus bekehren lassen, was ihr Bleiben in Graz zwar sichert, aber auch sie wird hungern.

Wie konnte es nur so weit kommen? Was habe ich in meinem Leben falsch gemacht?“ Resigniert richtete Kepler den Blick nach oben zum hölzernen Gebälk der Badekammer. Halb wachend halb träumend ließ er sein Leben in Gedanken an sich vorüberziehen.

Das erste Bild, das auftauchte, war seine Mutter, wie sie ihm, dem siebenjährigen Knaben, eines nachts einen Kometen zeigte. Diese geschweifte Lichtkugel am nördlichen Himmel erschien ihm jetzt in seinen Gedanken genau so hell wie damals. Diese leuchtende Himmelserscheinung hatte ihn begeistert, war ihm immer wieder erschienen und hatte sein Leben bestimmt. Die Mutter war arm, musste bei Fremden als Magd schuften und hatte fast gar keine Zeit für die eigenen Kinder. Meist war sie verbittert, übelgelaunt und zänkisch, so dass manche im Dorf sie sogar eine Hexe nannten. Der Vater hatte die Familie schon früh nach der Geburt von Johannes Kepler verlassen. Wie erzählt wurde, ließ er sich als Landsknecht und Söldner im spanischen Heer anwerben und ist wahrscheinlich 1574 bei der Schlacht auf der Mooker Heide ums Leben gekommen. Auf alle Fälle tauchte er bei der Familie nie wieder auf. Eigentlich war für den jungen Kepler ein armseliges Leben als Knecht auf einem Bauernhof vorgesehen. Doch in der Vorschule und später in der Lateinschule war die ungewöhnliche Begabung des Knaben aufgefallen. Auf Fürsprache seiner Lehrer erhielt er Stipendien, zunächst an der Klosterschule in Maulbronn und später am Tübinger Stift und der Tübinger Universität. Nach beendetem Studium sollte und wollte er Pfarrer werden und glaubte in der evangelischen Kirche in Württemberg eine gesicherte Anstellung zu finden. Aber es war leider anders gekommen.

Das zweite Bild das Kepler vor die Augen trat, war eine Unterredung mit seinem Theologielehrer Hafenreffer an der Universität Tübingen. Ängstlich und mit Herzklopfen betrat er damals dessen Studierstube. Jetzt in seinem Badezuber konnte Kepler im entspannten Tagtraum die Worte fast so deutlich hören, wie sie damals gesprochen wurden.

„Professor Hafenreffer, verzeiht bitte die Störung. Darf ich mich von Euch über ein Glaubensproblem beraten lassen, das mich seit langem quält und peinigt.“

Hafenreffer fühlte sich gestört und blickte den jungen Studenten streng an. Kepler nahm seinen Mut zusammen und fuhr fort:

„Ich habe die Schrift Luthers De servo arbitio -über den geknechteten Willen- gelesen und immer wieder lange darüber nachgedacht. Luther schreibt, allein von der Gnade Gottes hängt es ab, ob wir nach unserem Tod in die Hölle gestoßen werden oder ins Paradies einziehen. Unsere Taten, ob gut oder böse, spielen überhaupt keine Rolle.“

Hafenreffer wies mit der Hand auf einen Stuhl vor seinem Schreibtisch und als Kepler bescheiden Platz genommen hatte, sagte er:

„Natürlich ist das so. Was willst Du armer Sünder und schwacher Mensch gegen die Gnade Gottes ausrichten?“

„Wir müssen also nur demütig auf Gottes Gnade warten und können nichts tun, um sie zu erreichen?“

„Ja, so ist es.“

„Ich kann es einfach nicht begreifen, wenn Luther schreibt, dass des Menschen Verstand und Vernunft in geistlichen Sachen blind ist.“

„Aber versteht Ihr denn nicht, dass die Blindheit des Verstandes nur das Seelenheil betrifft. Wenn es sich um Angelegenheiten der irdischen Welt handelt, dann ist des Christen Verstand frei, um zu wählen und zu entscheiden, das hat Luther in seiner Schrift Von der Freiheit eines Christenmenschen ja auch betont. Wenn es aber um das ewige Seelenheil oder die Verdammnis nach dem Tode geht, dann gilt eben das, was Christus sagt: Ohne mich vermöget ihr nichts1.“

„Aber es ist doch gerade das Seelenheil, das für uns so wichtig ist. Es ist doch das Wichtigste überhaupt und viel wichtiger als alle weltlichen Angelegenheiten.“ sagte Keppler mit roten Wangen und ängstlich geweiteten Augen.

Hafenreffer schien gelangweilt und blickte abwesend an die Decke des Zimmers.

„Verzeiht, wenn ich das sage“, fuhr Kepler fort, „Calvin predigt, dass die Menschen durch gute Werke und ein sündenfreies Leben dazu beitragen, die Gnade Gottes zu erwerben. Das leuchtete mir ein. Gott hat dem Menschen einen freien Willen, und die Fähigkeit gegeben, Gutes von Bösem zu unterscheiden. Der eine Mensch tut wissend Gutes, der andere tut Böses. Das kann doch für das Heil nach dem Tode nicht belanglos sein.“

„Nun hört mir mal zu, Kepler!“ sagte Hafenreffer mit energischem Ton. „Luther schreibt doch auch, dass wir auf die Gnade Gottes hoffen dürfen. Den Grundsatz der lutherischen Lehre werdet Ihr doch kennen, Kepler. Er lautet: sola gratia, sola fide, sola scriptura. Die Gnade ist ein Geschenk Gottes an den Menschen, der Glaube ist eine Pflicht des Menschen, und das Studium der Bibel können wir im Vertrauen auf das Gnadengeschenk Gottes betreiben. Gute Absichten, gute Gedanken, gute Werke gelten nichts und sind bedeutungslos.“

„Ich habe -das müsst Ihr mir glauben- immer nur die Wahrheit in der Heiligen Schrift gesucht. Könnt ihr es denn wirklich gutheißen, wenn Luther sagt: Wer nach dem Leben selig im Himmel ist und wer verdammt in die Hölle geworfen wird, steht schon seit ewigen Zeiten und schon vor unserer Geburt fest, und wenn er schreibt, des Menschen Wille ist wie ein Pferd, das der Teufel reitet oder das Gott lenkt. Es ist unmöglich, einen der beiden Reiter loszuwerden, denn jedes menschliche Schicksal ist vorherbestimmt und endet unausweichlich entweder in der Hölle oder im Himmel.“

„Und das ist richtig so.“, sagte Hafenreffer entschieden, „Luther hat gesagt, wenn der Mensch frei wäre, zwischen Gutem oder Bösem zu wählen, um seine Seligkeit oder seine Verdammnis zu beeinflussen, dann wäre Gott nur ein Beobachter, ein Zuschauer von außen, und seine Allmacht würde in Frage gestellt. Wollt Ihr das wirklich annehmen?“

„Nein, nein, so meine ich das nicht. Ich weiß, dass der Mensch die Gnade des Herrn braucht. Aber wenn Luther sagt, Gott habe einen Plan mit jedem Menschen und der stehe von Anfang an fest - ehe der Welt Grund gelegt ward - also seit ewigen Zeiten. Diese Aussage lässt sich, so glaube ich, nicht wirklich aus der Bibel belegen.“

„Oh doch, sie lässt sich sehr gut belegen. Denkt doch nur an Jakob und Esau. Gott liebte Jakob und hasste Esau- so steht es in der Bibel. Ja, er ließ von dieser Liebe und dem Hass selbst dann nicht ab, als Jakob betrügerisch den Segen seines Vaters erschlichen hatte.2 Heilsam ist es für den Christen, zu wissen, dass Gott alles unwandelbar und unfehlbar vorherbestimmt hat. Durch diesen Donnerschlag -wie Luther sagt - wird der eitle Stolz des Menschen zu Boden gestreckt und ganz und gar zermalmt.“

„Das würde aber bedeuten, dass unser Tun völlig belanglos und folgenlos ist.“

„Ja, so ist es nach unserem wahren und lutherischen Glauben!“

„Wir können, sündigen oder Gutes tun, wir können tun was uns richtig erscheint oder das, wozu uns der Teufel verführt. Trotzdem ist vorausbestimmt, wer in die Hölle und wer in den Himmel kommt. Ich und Ihr, wir können uns anstrengen, die Sünde zu meiden und Gutes zu tun und dennoch steht schon jetzt fest, der eine kommt in die Hölle der andere in den Himmel. So etwas kann ich nicht glauben“

„Wollt ihr denn wirklich wieder in den katholischen Irrglauben zurückfallen, wir erbärmlichen Menschen könnten uns rechtfertigen und durch unser Tun das Heil erlangen. Meint Ihr wirklich, ihr könntet Euch vor Gott rechtfertigen, wenn Ihr die alten Beichtvorschriften erfüllt, die Reliquien verehrt, den Ablass zahlt, den Rosenkranz rauf und runter betet. Das, Kepler, haben wir doch -Gott sei´s gelobt- hinter uns gelassen.

„Diese Vorschriften der katholischen Kirche lehne ich selbstverständlich ab und bin überzeugt, dass sie nichts Gutes bewirken. Aber ich glaube trotzdem, einen freien Willen zu haben, um etwas Gutes zu tun. Ich kann einem Nachbar Brot schenken, wenn er hungert, Ich kann eine Nachbarin stützen, wenn sie gefallen ist. Das heißt doch, ich kann mich entscheiden, so oder auch anders zu handeln. Zum Entscheiden hat mir Gott einen freien Willen geschenkt.“

„Das ist zwar richtig, Kepler. Jeder echte Christ sollte gute Werke tun. Auch Luther sagt: Gute Werke folgen dem wahrhaftigen Glauben wie gute Früchte am guten Baum gedeihen. Aber wir sollten einsehen, dass gute Taten Gott niemals zwingen können, seinen in Weisheit gefassten Beschluss zu ändern. Ich empfehle Euch, dieses Traktat noch einmal gründlicher zu studieren.“

„Ich habe es studiert. Ich las aber auch Erasmus von Rotterdam, der in seiner Abhandlung `De libero arbitio` das Gegenteil behauptet.“

Hafenreffer wurde ungehalten und ein missbilligender Blick traf den jungen Kepler: „Erasmus dürftet Ihr gar nicht lesen. Er war ein Erzkatholik.“

Betroffen zuckte Kepler zusammen. Hafenreffer wies streng mit dem Zeigefinger auf die Tür. „Ich habe jetzt andere Arbeiten zu erledigen. Wir müssen das Gespräch beenden.“

Als Kepler schon an der Tür stand, sagte Hafenreffer noch:„Mein junger Studiosus, ihr solltet in Euch gehen, die Sache erneut bedenken und die biblischen Worte nicht so engherzig auslegen.“

In seinem Badezuber schüttelte Kepler den Kopf. Nein, er fühlte sich nicht engherzig. Er nahm die Worte der Bibel ernst, ihre Auslegung und sein Glauben waren ihm wichtig, ja sogar das Wichtigste in seinem Leben überhaupt. Luther hatte am Reichstag in Worms gesagt Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir, Amen. Und ihm, Kepler, ging es in diesen Fragen ebenso. Auch heute noch, acht Jahre später, hielt er seine Vorbehalte gegen die Aussagen des Traktates ´De servo arbitio` für berechtigt.

Das nächste Bild, das vor Keplers Augen erschien, war sein Astronomielehrer Michael Mästlin in Tübingen. Er hatte damals versucht, Kepler an der Universität zu halten, allerdings ohne Erfolg. Inzwischen war Mästlin sein Freund geworden und schrieb ihm oft mutmachende Briefe. Aber auch jetzt war sein Einfluss in der Fakultät gering, und er hatte es bisher nicht vermocht, dem Freund eine Stellung in Tübingen zu beschaffen. Das Gespräch mit dem Astronomen Mästlin war ihm jetzt nach mehr als sieben Jahren noch so gegenwärtig, dass er die Worte zu hören glaubte.

„Professor Mästlin, ich habe die Schrift `De revolutionibus orbium coelestium` von Kopernikus gelesen. Ich bin begeistert von dieser neuartigen Sicht. Warum seid ihr so zurückhaltend gegenüber diesem Werk?“

Professor Mästlin schwieg nachdenklich, und dann sagte er ernst: „