25,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

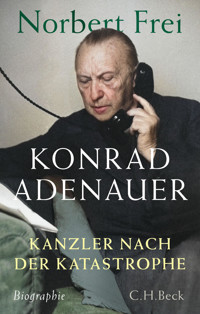

Unter den Kanzlern der Bundesrepublik Deutschland ragt Konrad Adenauer heraus. Er ist es, der nach NS-Diktatur, Zweitem Weltkrieg und Holocaust 1949 die erste Bundesregierung bilden kann und die von außen gestiftete Demokratie im Westen verankert. Damit legt er die Fundamente einer Erfolgsgeschichte, die den Westdeutschen auf Jahrzehnte hinaus Wohlstand und Frieden beschert. Aber Adenauer ist es auch, der die deutsche Teilung in Kauf nimmt und Millionen seiner Landsleute ein Beschweigen ihrer Vergangenheit ermöglicht. Der renommierte Zeithistoriker Norbert Frei nimmt den 150. Geburtstag des Gründungskanzlers zum Anlass für ein unbestechliches Portrait des Mannes, der die deutsche Geschichte nach 1945 geprägt hat wie niemand sonst.

In seiner schlanken, elegant geschriebenen Biographie schildert Norbert Frei Leben und Leistung des ersten Bundeskanzlers aus der Perspektive der Gegenwart. Er beschreibt Adenauers politische Stationen vom Kölner Oberbürgermeister der Weimarer Republik über die Zeit des Dritten Reiches bis zum zupackenden Gründungskanzler. Vor allem aber analysiert er Adenauers Politik nach der deutschen Katastrophe: die unbedingte Westbindung, die der Kanzler gegen zahlreiche Widerstände und Hindernisse durchsetzte, aber auch seine gravierenden Versäumnisse bei der Entwicklung einer demokratischen politischen Kultur. Frei stellt uns einen konservativen Katholiken, einen autokratischen Parteiführer, einen skrupellosen Taktiker, einen weitblickenden Europäer und einen seinem eigenen Volk mit viel Skepsis, ja Misstrauen begegnenden Deutschen vor – einen der großen Staatsmänner des 20. Jahrhunderts.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Titel

Norbert Frei

KONRAD ADENAUER

Kanzler nach der Katastrophe

Biographie

C.H.Beck

Übersicht

Cover

INHALT

Textbeginn

INHALT

Titel

INHALT

Bildteil

WARUM ADENAUER?

I. BÜRGER IN KÖLN

Jahre des Aufstiegs

Oberbürgermeister der «Metropole der Rheinlande»

Adenauer, die Nazis und das Ende der Weimarer Republik

II. IM «DRITTEN REICH»

«Rausch gegen Adenauer»

Leben im Abseits

Adenauer, der Widerstand und die Erfahrungen im Krieg

III. NEUANFANG 1945

Komplikationen in Köln

Wieder Partei, aber anders

Im Parlamentarischen Rat

IV. «PROVISORIUM» BONN

Koalitionsbildung und Kanzlerwahl

Der Kanzler, das Kabinett und die Hohen Kommissare

Die Zukunft der Vergangenheit

Um Sicherheit und Souveränität

Kanzler vor Flusslandschaft mit Globke

V. KANZLERDEMOKRATIE

Wahlkampf auf amerikanisch

Verankerung im Westen

Expedition nach Osten

Autoritäre Machenschaften und ein totaler Sieg

Die deutsche Frage und der Preis der Freiheit

VI. ABSCHIEDSKÄMPFE

Kanzlerdämmerung

Der «Alte», die Mauer und die letzte Wahl

Finale mit Frankreich

Unruhe und spätes Leid

DER PATRIARCH

ANHANG

NACHWORT UND DANK

ANMERKUNGEN

Warum Adenauer?

I. Bürger in Köln

II. Im «Dritten Reich»

III. Neuanfang 1945

IV. «Provisorium» Bonn

V. Kanzlerdemokratie

VI. Abschiedskämpfe

Der Patriarch

QUELLEN UND LITERATUR

Gedruckte Quellen

Ausgewählte Literatur

ABBILDUNGSNACHWEIS

NAMENVERZEICHNIS

Zum Buch

Vita

Impressum

Bildteil

Adenauer, 2. von links, im Apostelgymnasium, ca. 1891

Verlobung 1902: Mit Emma Weyer in Köln

Hochzeit 1919: Mit Gussie Zinsser und den Kindern aus der ersten Ehe

Der Oberbürgermeister erklärt den Grüngürtel, 1929

Präsident des Preußischen Staatsrats mit der Zentrumsfraktion, ca. 1930

Antisemitische Insinuationen im Kampf gegen Adenauer: Westdeutscher Beobachter, 23. Juni 1929

Die Familie zu Besuch in Maria Laach, 1933

In der inneren Emigration: An der Klostermauer von Maria Laach, 1933

Die Adenauers auf der Terrasse des neuen Hauses in Rhöndorf, 1938

Der Oberbürgermeister mit dem britischen Militärgouverneur, 1945

Der Bundeskanzler wird gewählt, seine Stimme zählt, 15. September 1949

Mit Frankreichs Außenminister Robert Schuman in Bonn, 14. Januar 1950

Auf dem Teppich: Übergabe des Besatzungsstatuts, 21. September 1949

Der Kanzler verlässt den Petersberg, im Hintergrund Herbert Blankenhorn

Häusliche Zeitungslektüre, ca. 1949

Kabinettssitzung, 2. Oktober 1949

Besuch in einem West-Berliner Flüchtlingslager, 1952

Ein angenehmer Wahlkampftermin für den katholischen Kanzler, Kloster Erbach im August 1953

Zurück auf der Weltbühne, 1954

Mit Tochter Libet Werhahn auf dem Comer See, Sommer 1958

Präzision gefragt: Mit Sohn Paul beim Boccia in Rhöndorf, 1960

«Die Lage war noch nie so ernst.»

Belastet und unentbehrlich: Kanzleramtschef Globke

Zwei Patriarchen im Gespräch: David Ben-Gurion und Konrad Adenauer im Waldorf Astoria, 14. März 1960

Späte Ernte: Unterzeichnung des Élysée-Vertrags mit Charles de Gaulle, 22. Januar 1963

«Soviel politischer Verstand wie ein Zigarrenkasten»: Im Gespräch mit Nachfolger Ludwig Erhard, 1966

Der Alte und die jungen Männer: Mit US-Präsident John F. Kennedy und dem Regierenden Bürgermeister Willy Brandt in West-Berlin, 26. Juni 1963

Letztes Geleit: Nach der Trauermesse im Kölner Dom bringt ein Boot der Bundesmarine den Sarg rheinabwärts nach Rhöndorf

WARUM ADENAUER?

«… es musste alles neu gemacht werden.»

Konrad Adenauer, 1953[1]

Hitler, als er sich am 30. April 1945 in Berlin das Leben nahm, war 56 Jahre alt. Adenauer stand weit in seinem 74. Lebensjahr, als er sich am 12. September 1949 mit einer – seiner – Stimme Mehrheit in Bonn zum Bundeskanzler wählen ließ. Die staatsrechtliche Nachfolge des letzten Reichskanzlers, die der vormalige Präsident des Parlamentarischen Rats nach den Jahren des alliierten Interregnums damit antrat, war das Ergebnis staunenswerter Durchsetzungskraft. Aber sie war auch Ausdruck des klaftertiefen Misstrauens eines alten Mannes gegenüber praktisch allen Jüngeren: «Das ist ja überhaupt das Verhängnis für Deutschland, dass die alte Generation überall an die Spitze muss. Die mittlere Generation fällt nahezu vollständig aus, weil sie in der Partei war. Die junge Generation ist nicht urteilsfähig, weder in politischer noch einer sonstigen Hinsicht. Sie muss völlig umerzogen werden.»[2]

Konrad Adenauers Diagnose aus dem Frühjahr 1946 – hart und klar, natürlich auch von kaum zu übersehender Egozentrik – findet sich im Geburtstagsbrief an einen gleichaltrigen Freund, dessen Lebensweg ihm imponierte und dem er sich vielfach verbunden fühlte: Paul Silverberg, Rheinländer und Jahrgang 1876 wie er, einst junger Anwaltskollege am Kölner Oberlandesgericht, später einer der wichtigsten Montanindustriellen der Weimarer Republik. Im Frühjahr 1933 hatten die Nationalsozialisten Silverberg als stellvertretenden Vorsitzenden des Reichsverbands der Deutschen Industrie aus dem Amt gejagt, wie Adenauer als Oberbürgermeister von Köln. Seiner jüdischen Herkunft wegen (er selbst war Protestant) emigrierte Silverberg 1934 in die Schweiz. Adenauer, so gut es angesichts eigener Bedrängnis ging, blieb in den folgenden Jahren mit dem Freund in Kontakt; 1939, auf der Rückreise von einem Urlaub im Wallis, hatte er ihn sogar sehen können.[3] Nun, noch einmal sechs Jahre und einen Weltkrieg später, suchte der eine Siebzigjährige den anderen Siebzigjährigen – vergeblich – zur Rückkehr nach Köln zu bewegen, und sei es nur vorübergehend: «Ich habe niemals Ihren Rat dringender herbeigewünscht als jetzt. Wäre es denn nicht möglich, dass Sie einmal für einen Monat nach hier kämen, um zu raten und zu helfen? Allerdings müssten Sie gute Verproviantierung von dort aus mitbringen.»

Über exekutive politische Funktionen verfügte Adenauer zum Zeitpunkt dieser Freundesbitte nicht. Aus seinem Amt als Kölner Oberbürgermeister, in das er von den Amerikanern vier Tage vor Kriegsende wiedereingesetzt worden war, hatten ihn die Briten im Oktober 1945 nämlich entfernt und für zwei Monate sogar mit einem politischen Betätigungsverbot belegt. Seit Januar 1946 aber hatte er sich Schritt für Schritt an die Spitze der neugegründeten CDU in der britischen Besatzungszone gesetzt, und ab September 1948 sollte Adenauer schließlich das Bonner Vorparlament dirigieren, in dem das Grundgesetz entstand. Sein einstiges Geflunker gegenüber Silverberg hatte er da vermutlich längst vergessen: «Die politische Tätigkeit, die ich habe auf mich nehmen müssen, weil schlechthin kein anderer da war, ist sehr aufreibend, körperlich anstrengend und sehr undankbar. Ich suche ihr zu entgehen, sobald ich es irgendwie verantworten kann.»

Der Moment kam bekanntlich nie. Adenauers Rücktritt als Bundeskanzler erzwangen die Freien Demokraten, im Schulterschluss mit seiner eigenen Partei. Und als der Patriarch das Palais Schaumburg im Oktober 1963 endlich verließ – im Alter von fast 88 Jahren, nach 14 Jahren im Amt –, ging er «nicht mit frohem und leichtem Herzen».[4] Dabei war schon damals klar: Er hatte der jungen Republik, ja einer ganzen Epoche, seinen Stempel aufgedrückt. Das anerkennt, wer – sei es kritisch oder bewundernd – von den Fünfzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts als «Adenauerzeit» spricht.

Die Frage nach Adenauers Leistungen und Verdiensten, nach seinen Fehlern und Versäumnissen hat immer schon umstrittene Antworten hervorgebracht. Sie im Abstand eines Dreivierteljahrhunderts noch einmal zu stellen, ist keine akademische Übung. Dahinter steht die Vermutung, ein frischer Blick auf den ersten Kanzler der zweiten deutschen Demokratie könnte helfen zu verstehen, wie wir seit 1949 wurden, was wir sind: in unserem politischen und kulturellen Selbstverständnis als Deutsche und Europäer, im Zuschnitt von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft, im Umgang mit unserer Vergangenheit.