Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

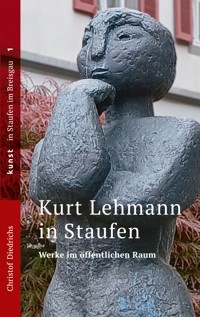

Der Bildhauer Kurt Lehmann (1905-2000) hat in seinen Skulpturen grundlegende Fragen des Menschseins thematisiert, darunter Kindheit und Jugend, Pubertät, Mütterlichkeit, Trauer, Sinnlichkeit und Genuss. Acht seiner Großskulpturen aus Bronze sind in Staufen im Breisgau im öffentlichen Raum ausgestellt. In diesem Buch bespricht der Kunsthistoriker Dr. Christof Diedrichs diese Werke, gibt Hinweise zur Deutung und zeigt ihre Verankerung in der internationalen Kunstgeschichte auf.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 86

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

In memoriam

Sabine Wienker-Piepho

(† 21.05.2025)

„Ein flüchtig Vorübergehender bleibt niemals davor stehen, weil er vor dem, was einfach ist, nicht stehen bleibt.“

Auguste Rodin über Aristide Maillol; zit. nach: Waldemar George, Aristide Maillol, Berlin 1964, S. 213.

Inhalt

Einführung

Vom Löwenmensch zu Lehmann

Lehmann-Werke im öffentlichen Raum in Staufen:

Weiblicher Halbakt

Junge mit Taube

Hirtenjunge

Klage

Femme debout

Bacchus

Nereïde

Schluss

Anhang

Kurt Lehmann – Lebensdaten

Schlussbemerkung und Dank

Abbildungsverzeichnis

Die Reihe „Kunst in Staufen im Breisgau“

Einführung

Der Bildhauer Kurt Lehmann (1905–2000) hat von 1970 bis 1998 in Staufen im Breisgau, etwa 15 Kilometer südlich von Freiburg im Breisgau, gelebt. Wie andere Künstler, z. B. der Schriftsteller Erhart Kästner (1904–1974) und der Lyriker Peter Huchel (1903–1981), hat er dort den größten Teil seines Lebensabends verbracht, bevor er kurz vor seinem Tod nach Hannover zurückkehrte.

Die ‚Fauststadt Staufen‘ legt traditionell großen Wert auf Kultur. Das reiche Kulturleben des Städtchens mit der vollständig denkmalgeschützten, mittelalterlichen Altstadt und dem breitgefächerten kulturellen Angebot zieht bis heute viele Menschen an, die sie auf Reisen kennengelernt haben und als Lebensmittelpunkt für ihren Ruhestand wählen. So kam Erhart Kästner 1968, nachdem er als Direktor der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel pensioniert worden war, baute sich ein Haus und blieb. Peter Huchel, der als einer der bedeutendsten Lyriker des deutschsprachigen Raums im zwanzigsten Jahrhundert gilt, musste 1971 die DDR verlassen und kam auf Einladung von Kästner ein Jahr später nach Staufen, wo er die „Notherberge“ seines Alters fand. Lehmann kam nach seiner Emeritierung an der Technischen Hochschule Hannover, wo er den Lehrstuhl für Modellieren in der Architektur-Abteilung innegehabt hatte. Er lebte und arbeitete über 28 Jahre hinweg in Staufen.

Bis heute hält Staufen das Andenken an diese und andere überregional bekannte Künstler in Ehren: Kästner und Huchel ist die vom Deutschen Literaturarchiv in Marbach kuratierte Dauerausstellung „Späte Freundschaft – Huchel und Kästner in Staufen“ gewidmet (die jüngst um die „Kästner-Bibliothek“ des Kanderner Bildhauers Jürgen Brodwolf [* 1932] erweitert wurde).1 Und neben Werken von Lehmann sind u. a. solche von Ludwig Weber (1922–2013), Franz-Gerhard Müller (1926–2005), Franz Gutmann (1928–2024), Marco Ohnesorge (* 1960), Astrid Hohorst (* 1961), Norbert Bühler (* 1966) und Marco Schuler (* 1972) im öffentlichen Raum Staufens präsent.

Um das Andenken an Kurt Lehmann kümmert sich in Staufen die „Stiftung Kurt Lehmann“, die einen Teil seiner Werke verwahrt und bei der bis heute Nachgüsse vieler Werke des Künstlers erhältlich sind. Hier wird auch ein Werkverzeichnis geführt.2

Der 1905 geborene Lehmann gehörte nahezu der gleichen Generation an wie der weitaus bekanntere Joseph Beuys (1921–1986), der von Haus aus ebenfalls Bildhauer war. Anders als Beuys‘ Werke blieben die von Lehmann aber auch nach dem Krieg und in der Zeit der Postmoderne immer innerhalb der Gattung der klassischen Bildhauerei.

Seine Ausbildung erhielt Lehmann zwischen 1924 und 1929 an der Staatlichen Kunstakademie Kassel bei Alfred Vocke (1886–1944). Am Ende des Studiums konnte er bereits eine erste Ausstellung im Kunstverein in Kassel durchführen. An das Studium schlossen sich Reisen nach Belgien und Frankreich an, wo er unter anderen Aristide Maillol (1861–1944) begegnete, einem Antipoden Auguste Rodins (1840–1917). Die spätere Formensprache Lehmanns wird dieser Begegnung viel verdanken. Nach Aufenthalten in Rom (1930, Stipendium an der Villa Massimo) und Berlin (1931–1934) ließ er sich 1934 in Kassel nieder. In einem 1939 erschienenen Buch über „Junge Bildhauer“ wurden im Kapitel „Der Nachwuchs ist da“ zwei seiner Werke abgebildet, was damit begründet wurde, dass „sich auch in seinem Bildwerk jenes geheimnisvolle Leben [offenbare], das in der Natur wirkt.“3

Lehmann blieb, unterbrochen durch seinen Dienst als Soldat (1940–1945), bis 1949 in Kassel. In diesem Jahr wurde er zum Professor an den Lehrstuhl für Modellieren in der Architektur-Abteilung der Technischen Hochschule Hannover (heute: Hochschule Hannover) berufen.

Kennzeichnend für die künstlerische Entwicklung Lehmanns ist seine Teilnahme an der „documenta 1“ 1955 in Kassel. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits fünfzig Jahre alt und seit sechs Jahren Professor in Hannover.

In dieser ersten großen, umfassenden Ausstellung moderner Kunst in Westdeutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ging es nicht zuletzt um die Rehabilitierung der Moderne in Deutschland, die dort als ‚Entartete Kunst‘ diskriminiert und verfolgt worden war. Nicht zuletzt ging es um den Wiederanschluss (West-)Deutschlands an die kulturellen Zentren der Welt, von denen sich Deutschland zur Zeit der Naziherrschaft weitgehend isoliert hatte. Die Namen der Künstler, deren Werke gemeinsam mit denen von Lehmann gezeigt wurden, verdeutlichen seine künstlerische Bedeutung in dieser Zeit. Unter ihnen waren Max Beckmann, Ernst Barlach, Marc Chagall, Robert Delaunay, Otto Dix, Max Ernst, Alexey von Jawlensky, Wassily Kandinsky, Oskar Kokoschka, Paul Klee, August Macke, Franz Marc, Henri Matisse, Henry Moore, Emil Nolde, Pablo Picasso, Oskar Schlemmer, Kurt Schwitters und viele andere, die maßgeblich und nachhaltig die internationale Kunstgeschichte seit der Jahrhundertwende geprägt hatten. Ähnlich verhielt es sich bei der „III. Biennale“ in Saõ Paulo/Brasilien 1955 und der 4. und der 7. Biennale Middelheim/Antwerpen 1957 und 1963; für eines der Ausstellungsplakate der 7. Biennale war eine Abbildung von Lehmanns Bronzeskulptur „Seejungfrau“ von 1957 verwendet worden (Abb. gegenüberliegende Seite).4

Der eher zurückhaltende, nicht auf den spektakulären Effekt abzielende Lehmann gehörte nicht, wie Beuys, Kandinsky oder Picasso, der ersten Reihe dieser Künstler an, die programmatisch tätig waren. Aber durch sein Werk, das zu diesem Zeitpunkt noch durch die künstlerische Formensprache des Expressionismus geprägt war, und sicher auch durch seine Lehrtätigkeit an der Technischen Hochschule in Hannover wirkte er dennoch nachhaltig auf die Kunst und die Gesellschaft des Nachkriegs-Deutschlands.

Künstlerisch wies sein Stil anfangs eine gewisse Abhängigkeit vom Expressionismus auf, beispielsweise von den Werken Wilhelm Lehmbrucks (1881–1919). Deren deutlich überlängte Gliedmaßen strebten zu einem ganz eigenen, starken Ausdruck. Besonders spürbar sind auch die Beziehungen zum Werk Ernst Barlachs (1870– 1938), dessen Blockhaftigkeit und die charakteristische Kantigkeit der Formen anregend auf Lehmann wirkten. Allerdings emanzipierte Lehmann sich im Laufe der Zeit davon und entwickelte seinen eigenen Stil. Seine bevorzugten Materialien waren Muschelkalk und Bronze.

Zahlreiche seiner Werke, die er nach 1949 schuf, sind heute im öffentlichen Raum vor allem in Hannover und Staufen ausgestellt. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich nicht etwa mit politischen, historischen oder anderen tagespolitischen Programmen beschäftigen, sondern grundlegende Themen behandeln, die in besonderer Weise auf der Beobachtung des Menschen beruhen.

Kurt Lehmann zählt zu den Künstlern, die im Sinn der modernen Kunst5 nach einer individuellen und subjektiven, vor allem für sie selbst und damit auch für die Zeit authentischen Formensprache suchten. Er, der die Zeit der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus in Deutschland bewusst miterlebt hatte, ließ sich nicht durch zeitgebundene Ideologien von diesem Weg abbringen und blieb auch in der Nachkriegszeit und selbst in höherem Alter der Avantgarde zugewandt. Kennzeichnend ist, dass er zwar durchaus einen eigenen Stil entwickelte, aber innerhalb dieses Stils mit großer Freiheit agierte. So schuf er sowohl abstrakte als auch konkrete Kunstwerke. Er wählte die künstlerischen Mittel je nach dem, was er mit seinen Werken bearbeiten und ausdrücken wollte.

1Https://www.staufen.de/kultur; https://www.literatur-land-bw.de/museum/info/124; https://www.dla-mar-bach.de/presse/presse-details/news/pm-30-2024.

2Https://stiftung-kurt-lehmann.de/werke; das Werkverzeichnis umfasst nur in der Stiftung vorhandene Skulpturen; ein umfassenderes Werkverzeichnis wurde 1993 von Karin Bury publiziert (K.B., Der Bildhauer Kurt Lehmann. Das plastische Werk. Ein Beitrag zur Bildhauerkunst des 20. Jahrhunderts, Heidelberg [Diss.] 1993).

3 Fritz Nemitz, Junge Bildhauer (= Die Kunstbücher des Volkes. Kleine Reihe 3), Berlin 1939, S. 42. – Die beiden Abbildungen finden sich S. 40f.

4 Rudolf Lange, Kurt Lehmann. Ein Bildhauerleben, Hannover 1995, S. 60 u. 64.

5 Mit dem Begriff der ‚modernen Kunst‘ ist die Kunst zwischen dem späten 18. Jahrhundert und dem Ende des 2. Weltkriegs gemeint. Sie zeichnet sich v. a. durch fünf Merkmale aus: Subjektivität, Originalität (Innovation), Individualität, Authentizität (des Künstlers und der Zeit gegenüber) und Offenheit; vgl. Christof Diedrichs, Wie unendlich feinere Sinne muss ein Maler haben. Franz Marcs „Tiger“ (= einblicke – Kunstgeschichte in Einzelwerken 4), Freiburg i. Br. 2016, S. 9–24.

Vom Löwenmensch zu Lehmann

Bildhauerei hat in ihrer Wirkung auf den Betrachter/die Betrachterin wegen ihres hohen Grads an Präsenz häufig etwas Unmittelbares. Gemeinsam mit der Malerei zählt sie zu den ältesten Formen menschlichen Ausdrucks. Sie geht bis in jene Zeiten zurück, in denen nur schwer oder gar nicht zwischen Kunst und Kult unterschieden werden kann.

Man geht davon aus, dass die ältesten Werke der Bildhauerei, die sich erhalten haben – prähistorische Figuren aus Mammutstoßzahn oder Ton wie die so genannte „Venus vom Hohle Fels“6 und der „Löwenmensch“7(Abb. links) – dem Bereich des Kults entstammen, wie auch immer dieser ausgesehen haben mag. Allerdings wäre es fahrlässig, anzunehmen, dass es nicht noch wesentlich ältere Skulpturen gegeben hat, die aufgrund der Einfachheit ihrer Form vielleicht kaum überhaupt als solche erkennbar waren. Einen einfachen Stock mit ein paar Einkerbungen oder einen gerundeten Stein wird niemand aufbewahren, der seine kultische Bedeutung nicht kennt. Ohnehin hat eine Skulptur aus einem dem Bereich der Religionspraxis zugehörenden Tempel, sei er aus der sumerischen, ägyptischen, babylonischen, griechischen oder römischen Kultur, naturgemäß wenig mit dem zu tun, was im 20. und 21. Jahrhundert als „Kunst“ bezeichnet wird. Die dreidimensionale Darstellung einer Figur in einer der frühesten Kulturen, etwa als Darstellung einer Göttin, verfolgte – abgesehen von der griechischen und römischen Antike – mit Sicherheit nicht die Absicht, den menschlichen Körper anatomisch korrekt nachzubilden. Die mimetisch richtige Darstellung war schlichtweg nicht ihr Thema. Eine solche Figur sollte nicht der ästhetischen Erbauung dienen, sondern war für die Ausübung frommer oder gar magischer Praktiken bestimmt. Figuren, die zu diesem ‚abergläubischen‘ Zweck hergestellt wurden, bezeichnete man im Mittelalter abwertend als „Idole“, ihre Verehrung oder gar Anbetung („Idolatrie“) sanktionierte man als Götzendienst. Figuren und Bilder, die einem solchen, als ‚heidnisch‘ verurteilten Kontext entstammten, wurden zerstört. Statt um ein dem ästhetischen Genuss dienendes Kunstwerk im neuzeitlichen Sinn handelt es sich bei einem solchen „Idol“ um ein auratisch aufgeladenes, zwei- oder dreidimensionales Bild, von dessen Kraft bzw. Wirkung die Menschen überzeugt waren und sie gleichermaßen suchten wie fürchteten (vergleichbar der Wirkung von Amuletten). Künstlerische Aspekte, jedenfalls nach dem modernen Verständnis von Kunst, spielten in diesem Zusammenhang keine Rolle.