Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

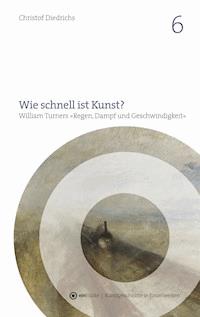

Vor einem Bild wie "Regen, Dampf und Geschwindigkeit" steht man gewöhnlich recht hilflos. Was kann man darüber mehr sagen als "schön" oder "gefällt mir"? Aber ein ganzes Buch darüber?! Und noch dazu, wenn der Autor verspricht, "ganz nah am Bild" zu bleiben?! Der Autor von "Wie schnell ist Kunst?" bleibt auch hier seinem Prinzip treu, das Bild nicht durch Anekdoten und so genannte Hintergrundinformationen zu überdecken. Ja, er verweist eine Reihe solcher, z.T. liebgewordener Erzählungen sogar in das Reich der Legenden. Es fällt uns schwer, uns wirklich auf die Kunst einzulassen. Aber gerade bei "Regen, Dampf und Geschwindigkeit" wird uns, wenn wir Turner auf seinem Weg zum Bild wirklich folgen wollen, nicht viel anderes übrig bleiben. Und dann kann es sogar geschehen, dass wir unversehens nicht allein die Kunst, sondern auch die Natur mit anderen Augen sehen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 104

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Bilder müssen mit so viel Überlegung und Behutsamkeit betrachtet werden, wie sie gemalt wurden.

„Ich habe es nicht gemalt, damit es verstanden würde, sondern weil ich zeigen wollte, wie solch ein Schauspiel aussieht.“

(William TURNER)

„Ein Maler, der ein Naturobjekt getreulich darstellt, ist dadurch so wenig ein großer Künstler, wie ein Mensch, der sich grammatikalisch und sprachlich melodiös ausdrückt, damit schon ein großer Dichter ist. […] Der gewöhnliche Mensch weiß, dass die Pfütze am Straßenrand trüb ist und malt sie trüb; der große Maler sieht tiefer und hinter die braune Oberfläche […]. Wenn die Maler doch nur hinaus gingen auf die nächste Gemeindewiese, an den nächsten, schmutzigen Teich und diesen genau malten, sich dabei nicht überlegten, dass es sich um Wasser handelt, das sie malen, und dass Wasser auf eine bestimmte Art gemalt werden muss; sondern entschlossen das malten, was sie sehen!“

(John RUSKIN)

Für Silke

uxori amantissimae

INHALT

Einleitung – Über die Betrachtung von Kunstwerken

Warum epochal?

Aus Welterklärung wird Weltanschauung: die Antworten der Kunst

Kryptotechnik

versus

Imagination

Verselbstständigung der künstlerischen Mittel

Eine Leerstelle deuten

William Turner:

Regen, Dampf und Geschwindigkeit

Das Gemälde 1: Erste Betrachtung

Eisenbahn-Manie

Das Gemälde 2: Gegenständlichkeit

Aus Natur wird Kunst

Regen und Dampf und Geschwindigkeit

Das Gemälde 3: Künstlerische Mittel

Aus Kunst wird Leben

Paradigmenwechsel der abendländischen Kunstgeschichte

Bild und Betrachter

Im Sehen versunken

Der sich bewegende Betrachter

Der erlebende Betrachter

Die Natur befragen

Turners wichtigste Beschäftigung

Anhang

Anmerkungen

Abbildungen

Abbildungsnachweis

Abgekürzt zitierte Literatur

Glossar – Erklärung von Fachbegriffen

Dank

Die Reihe „

ein

blicke – Kunstgeschichte in Einzelwerken“

EINLEITUNG ÜBER DIE BETRACHTUNG VON KUNSTWERKEN

Die bedeutendste Epochenschwelle innerhalb der gesamten abendländischen Geschichte der Kunst ist jene zwischen der Vormoderne und der Moderne. Keiner anderen gingen solche Umwälzungen innerhalb von Gesellschaft und Kultur voraus und keine hatte Konsequenzen von einer Tragweite wie diese.

In dieser Buchreihe wurde diese Epochenschwelle bereits früher thematisiert.1 Dort war darauf hingewiesen worden, dass kennzeichnend für vor-moderne Kunst, also die Kunst des Mittelalters und der Neuzeit bis zur Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, vor allem die Tatsache ist, dass sie Bedeutung vermitteln will. Sie ist ein Medium der Übertragung von Botschaften, ohne dass Gefallen oder Geschmack im Zentrum der Aufmerksamkeit gestanden oder dass sie beim Betrachter subjektive, individuelle und damit freie Assoziationen hätte anregen wollen. Stattdessen war es der zeitgenössische Betrachter gewohnt, die vom Auftraggeber festgelegte und vom Künstler in eine entsprechende Form gefasste Botschaft zu entschlüsseln und sie auf seine je eigene Situation anzuwenden.

Moderne Kunst dagegen will keine solche objektivierende, eindeutig vorformulierte, konkrete Aussage machen. Stattdessen bietet sie dem Betrachter gestaltete Leerstellen*, gewissermaßen mit Requisiten ausgestattete, aber unbespielte Bühnenräume an, die von ihm selbst aktiv mit subjektiven Assoziationen und letztlich mit Bedeutung gefüllt werden müssen. Der Rezipient, der einst als passiver Zuschauer im Parkett saß, muss, da er sich nun auf der Bühne wiederfindet, diesen Raum in Eigenregie mit Handlung füllen; andernfalls bleibt dieser leer und ohne eine ‚Aussage‘, bleibt das Angebot ungenutzt. Damit aber sieht die moderne Kunst nicht nur formal anders aus als die vormoderne, sie fordert vom Rezipienten auch einen anderen Umgang mit ihr.

* Mit einem Stern gekennzeichnete Begriffe werden im Glossar, S. →, erläutert.

Wenn dies indessen für die Betrachtung des Kunstwerks gilt, gilt es umso mehr für seine Analyse und Deutung, wenn es eine solche überhaupt noch gibt.

In ihrem historischen Verlauf breitet sich diese Epochenschwelle, die in Wirklichkeit ein historisch hoch komplexer und langwieriger Vorgang war, über mehr als ein Jahrhundert aus. Der Einfachheit halber datieren wir sie in die Zeit um 1800. Wir werden aber sehen, dass die Wurzeln bereits im 16. und 17. Jahrhundert liegen, bei genauerem Hinsehen sind sogar noch frühere auszumachen. Und auch im fortgeschrittenen 19. Jahrhundert ist der Prozess noch keineswegs abgeschlossen.

Mit Blick auf eine Definition der ‚Moderne‘ bedeutet das: Die Moderne, wenn wir sie als Epoche innerhalb der abendländischen* Kunst- und Kulturgeschichte auffassen wollen, beginnt in den Jahrzehnten um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert.

Warum epochal?

Die epochale Bedeutung dieser Schwelle hat grundlegend mit dem Zusammenbruch des bis dahin unangefochten geltenden Weltbilds zu tun. Dieses war im Wesentlichen christlich geprägt und das in einem Maß, dass sogar naturwissenschaftliche Fragen mit einem Blick in die Bibel statt mit dem Blick in die Natur beantwortet wurden. Die letzte Instanz für die Beantwortung dieser Fragen war die Kirche mit ihren theologischen Kommissionen. So kam es, dass die Sonne nicht im Zentrum des Sonnensystems stehen konnte, weil es der biblische Bericht von der Erschaffung der Welt2 anders beschrieb, und dass die Vorstellung, der Mensch könne vom Affen abstammen, deswegen nicht stimmen konnte, weil er in der Bibel als ‚Abbild Gottes‘ beschrieben worden ist.3 Die Beobachtungen und Schlussfolgerungen Galileo Galileis (1564–1642) oder noch Charles Darwins (1809–1882) konnten nicht stimmen, da sie zur biblischen Offenbarung in Widerspruch standen und zu theologisch unlösbaren Problemen geführt hätten. Dieses Argument reichte aus, um die von Naturwissenschaftlern entwickelten Erklärungsmodelle der Welt für unzutreffend zu erklären.

Erste Ansätze zu einer Lockerung dieses Gefüges haben sich bereits seit der Entstehung des Humanismus in der Renaissance (15./16. Jahrhundert) entwickelt, doch vermochte es erst die Aufklärung seit dem 18. Jahrhundert, die nicht mehr Gott, sondern den Menschen zum Angelpunkt der Erkenntnis machte, das christliche Weltbild wirksam in Frage zu stellen und die Kirche aus ihrer Position der absoluten Hüterin der durch Gott offenbarten Wahrheit(en) zu verdrängen.

Die folgenschwerste Konsequenz der Aufklärung war es, dass das christlich geprägte, allgemein verbindliche Modell zur Erklärung der Welt in breiten Schichten der Gesellschaft seine Gültigkeit verlor und der Mensch ganz auf sich selbst und seine individuelle Reflexions- und Erkenntnisfähigkeit zurückgeworfen war. Wenn Bernhard von Clairvaux (1091–1153) im 12. Jahrhundert im Streit mit dem aufklärerisch denkenden Petrus Abaelard (1079–1142) noch postulieren konnte, Glaube sei eben nicht eine Meinung, sondern von Gott geoffenbartes Wissen, also Gewissheit,4 so wurde ‚Glaube‘ seit dem späten 18. Jahrhundert genau umgekehrt als nach subjektiven Kriterien entwickelte und damit potentiell irrige Überzeugung definiert. Die Bibel jedenfalls gilt in der Wissenschaft nun nicht mehr als „die sichere und feste Wahrheit“, als die Bernhard sie noch bezeichnet hatte. In einer naturwissenschaftlichen Publikation hat sie seither keinen Platz mehr.

Während sich also die Gesellschaft vor dem Beginn von Aufklärung und Moderne in den Fragen der Welterklärung auf die biblische Überlieferung verließ, zeichnet sich die moderne Gesellschaft gerade durch das aus, was Bernhard an der progressiven Denkweise seines Widersachers Abaelard kritisiert hatte: dass sie ohne jeden Respekt vor Autoritäten wirklich alles in Frage zu stellen bereit ist, und sei es das Selbstverständlichste, das seit Jahrhunderten geglaubt wurde; oder, in den Worten Bernhards: „an allem zu zweifeln und nichts zu wissen“.5

Mit dem christlichen Welterklärungsmodell jedoch hat die moderne Gesellschaft zugleich ihre allgemein verbindlichen Bezugspunkte verloren. Seit der Aufklärung kann sich der Mensch nicht mehr auf eine über alle Zweifel erhabene, göttliche Offenbarung verlassen, die sämtliche Fragen des menschlichen Daseins verbindlich beantwortet und damit eine Diskussion unnötig erscheinen lässt. Stattdessen muss jeder Mensch nun selbst Antworten auf die ihn bedrängenden Fragen, auch die nach dem Sinn und den Grenzen des Lebens, suchen, und wenn er nach dem Verlust Gottes nach einem unhinterfragbaren, eindeutigen und sicheren Punkt sucht, von dem aus er in seiner Erkenntnis nicht nur auf einem wahrscheinlichen, sondern einem objektiv abgesicherten Fundament fortschreiten kann, bleibt ihm schließlich als letzte Gewissheit nur er selbst, vielmehr: die Tatsache, dass er selbst ist.

Diesen Weg des Zweifels an allem, was zuvor als selbstverständlich angesehen worden war, beschritt schon lange vor der Aufklärung der französische Philosoph René Descartes (1596–1650), und als er sich bemühte, die Frage zu beantworten, woher denn diese Gewissheit stammt, dass wenigstens der Mensch selbst existiere, wo doch alles sinnlich Erfahrbare und alles Denkbare theoretisch das Ergebnis einer der menschlichen Einbildung entsprungenen Täuschung sein kann, formulierte er als wirklich letzte und einzige Gewissheit unter allen Wahrscheinlichkeiten die Tatsache, dass er denkt. Und so kam er zu seinem ersten Grundsatz der Philosophie, mit dem gewissermaßen das Ende des Zeitalters des dogmatisierten Glaubens und der Beginn des kritischen Denkens eingeläutet wurde: cogito ergo sum – „ich denke, also bin ich“.

Auch wenn Descartes selbst diese Formulierung so nie gebraucht hat,6 wurde sie zu einem der berühmtesten und folgenreichsten Sätze der gesamten, abendländischen Geistesgeschichte, nicht zuletzt, da er auch in der Radikalität seines Denkens nicht überbietbar ist. Er zeigt einerseits, dass der moderne Mensch nicht mehr auf die Bestätigung seiner Erkenntnisse von einer als objektiv geltenden Instanz hoffen kann, zugleich aber auch, dass es für den modernen Menschen buchstäblich nichts außer der Tatsache seines eigenen Denkens gibt, das unbezweifelbar ist. Wahr und gewiss ist demnach allein, dass ich, wenn ich denke, denke, und allein und nur aus diesem Grund kann ich mir sicher sein, dass ich bin. Selbst die Vorstellung eines Gottes und einer göttlichen Offenbarung ist damit der Möglichkeit des Irrtums unterworfen.

Für den Menschen, der diesen Gedankengang vollzogen und für sich selbst als richtig erkannt hat, bedeutet er in seiner letzten Konsequenz, dass es für ihn keine unbezweifelbare Wahrheit mehr gibt außer der Tatsache, dass er selbst existiert. Alles andere, selbst die Farbe seiner eigenen Augen, die er nur über seine Sinne wahrnehmen kann, ist möglicherweise ein Irrtum.

Mit dieser Erkenntnis steht die moderne Gesellschaft geistig auf einem vollkommen anderen Fundament, als es im Mittelalter und noch in der Neuzeit* der Fall war; daher ihre wahrhaft epochale Bedeutung. Die alles entscheidende Instanz liegt nun nicht mehr außerhalb des Individuums und sie tritt auch nicht mehr als Spenderin schlechthin unhinterfragbarer Wahrheiten auf. Stattdessen ist nun das Individuum selbst diese Instanz. Der Mensch als subjektiv denkendes Einzelwesen kann sich zwar Hilfe bei der Beantwortung der existentiellen Fragen holen. Aber schon bei der Wahl dieser Hilfe handelt es sich um eine gänzlich eigene und damit potentiell irrige Entscheidung, die niemand dem Individuum abnimmt.

Die Epochenschwelle zwischen Neuzeit und Moderne ist also deswegen so hoch, weil sie das Selbstverständnis des Menschen in seiner Gesamtheit in Frage stellt, weil die Frage „wer bin ich?“ oder „wer sind wir?“ von nun an von jedem einzelnen Menschen eigenverantwortlich und immer wieder aufs Neue beantwortet werden muss und es niemanden mehr gibt, der die Richtigkeit der Antwort verbindlich bestätigen kann.

Einst hatte sich der Mensch als Teil einer Welt gesehen, in der Gott „alles nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet“,7 in dem also alles seinen Platz und seinen Sinn hatte, und sich selbst als Geschöpf dieses Gottes, als Teil der von ihm geschaffenen Ordnung und eines Plans, innerhalb dessen er eine ihm vorbestimmte Rolle spielte; am Ende des Wegs hatte ein Ziel gestanden, im optimalen Fall das der ‚Erlösung‘ und ewigen Seligkeit, suboptimal das des Erleidens von unvorstellbaren Qualen im Fegefeuer oder in der Hölle.

Nun jedoch, nach dem Beginn der Moderne, blieb ihm nichts weiter als Descartes‘ cogito ergo sum, die Gewissheit also, dass er ist, ohne jedoch eine verlässliche Antwort auf die Frage zu erhalten, was er ist und warum, und was mit ihm geschehen wird, wenn er einmal nicht mehr sein wird. Nun gibt es keine sichere, von außen beglaubigte Aussage mehr, auf die der Mensch seine individuellen Entscheidungen gründen könnte, außer Ratschlägen, Empfehlungen – Anschauungen. Und auch ‚Glaube‘, um noch einmal darauf zurückzukommen, ist in der Moderne nicht mehr Kenntnis der durch göttliche Botschaft offenbarten, objektiv gültigen Wahrheit, sondern, wie es Bernhard von Clairvaux seinem Gegner Abaelard in den Mund gelegt hatte, „eine Meinung“, in der es „gewissermaßen jedem freisteh[t], zu denken und zu sagen, was ihm beliebt“.8

Aus Welterklärung wird Weltanschauung: die Antworten der Kunst

Entsprechend kann auch die Kunst in der Moderne keine Gewissheiten mehr vermitteln. Wo die Gesellschaft keine Antworten gibt, kann auch die Kunst keine formulieren.

So lange die Kunst im Dienst der allmächtigen und als allwissend akzeptierten Kirche oder anderer Auftraggeber gestanden hatte, waren es zumeist genau vorformulierte Botschaften gewesen, die zu vermitteln ihre für selbstverständlich gehaltene Aufgabe war. Seit sie aber an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert aus diesem Arbeits- und Abhängigkeitsverhältnis herausgetreten ist, gibt es auch für sie keine letztgültigen Wahrheiten mehr, in deren Dienst sie sich stellen könnte. Seither kann es nicht mehr um Erklärung, sondern nurmehr um Anschauung gehen: aus Welt-erklärung wird Welt-anschauung (im mehrfachen Wortsinn). Von nun an zählt die subjektive Erkenntnis jedes einzelnen Individuums, um die es von der Wiege bis zur Bahre ringen muss.

Statt also Antworten