Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Müller, Otto

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

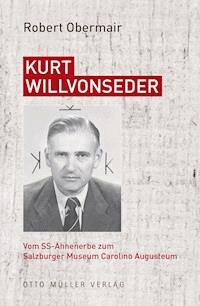

Wer war dieser Mann, der in Salzburg zu solch hohen Ehren gekommen ist? Anfang November 1968 hielt der Salzburger Landtag eine Schweigeminute ab. Man gedachte des kurz zuvor verstorbenen Urgeschichtsforschers, Museumsdirektors und Universitätsprofessors Kurt Willvonseder. 1903 geboren, verblieb er nach seiner Promotion an der Wiener Universität und arrangierte sich in den Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft vortrefflich mit dem neuen System. Als SS-Offizier in der nationalsozialistischen Wissenschaftsorganisation Ahnenerbe machte er schnell Karriere, sowohl in der Denkmalpflege als auch im universitären Bereich. 1945 aus sämtlichen Ämtern entlassen, war es ihm unmöglich, in Wien erneut Karriere zu machen, in Salzburg hingegen gelang es ihm, wieder zu Amt und Würden zukommen. Mit Hilfe von Originalquellen aus zahlreichen Archiven versucht der Salzburger Historiker Robert Obermair Leben und Wirken dieser schillernden Forscherpersönlichkeit nachzuzeichnen und zu ergründen, wie die Reintegration ehemaliger Nationalsozialisten in der Stadt Salzburg vonstattenging.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 376

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Robert ObermairKURT WILLVONSEDER

ROBERT OBERMAIR

Kurt Willvonseder

Vom SS-Ahnenerbe zumSalzburger Museum Carolino Augusteum

OTTO MÜLLER VERLAG

www.omvs.at

ISBN 978-3-7013-1225-2eISBN 978-3-7013-6225-7

© 2016 OTTO MÜLLER VERLAG GmbH, SALZBURG-WIENAlle Rechte vorbehaltenSatz: Media Design: Rizner.at, SalzburgDruck und Bindung: Druckerei Theiss GmbH, A-9431 St. Stefan

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

1.Kindheit und Jugend

2.Die 1930er Jahre: Eine prägende Periode

3.Im Nationalsozialismus: Ein rasanter Aufstieg

3.1.Universitäten und Wissenschaft während der NS-Zeit

Die Universität Wien

Das Urgeschichtliche Institut in Wien

3.2.Oswald Menghin – Eine zentrale Bezugsperson

3.3.Richard Pittioni – Zwischen Konkurrenz und Kollegialität

3.4.Eduard Beninger – Eine komplizierte Beziehung

3.5.Die SS-Wissenschaftsorganisation ‚Das Ahnenerbe‘

Grabungen in besetzten Gebieten

Konkurrenz mit dem Amt Rosenberg

Hans Reinerth – Ein lebenslanger Konkurrent

3.6.Denkmalschutz

Denkmalschutz in Österreich

Willvonseder als Denkmalpfleger

3.7.Das Konzentrationslager Gusen

Der Lagerkomplex Mauthausen-Gusen

Ausgrabungen – Zwangsarbeit im Dienste der Wissenschaft

3.8.Volkstumsfragen – Südosteuropaforschung

3.9.Wissenschafter im Kriegseinsatz

Dienst bei der Waffen-SS

Neue Aufgaben in Südtirol

Exkurs: Richard Wolfram

4.Entnazifizierung

4.1.Entnazifizierung an den Universitäten

4.2.Willvonseders Entnazifizierung

Lagerhaft

Rückkehr in das bürgerliche Leben

Erneute wissenschaftliche Tätigkeit

Pfahlbauforschung am Attersee

Interventionen aus Salzburg

Der Salzburg-Atlas

Exkurs: Egon Lendl

Kontinuitäten und Brüche

5.Direktor des Salzburger Museum Carolino Augusteum (SMCA)

5.1.Vorgeschichte

5.2.Bestellung zum Direktor

5.3.Willvonseder im SMCA

Exkurs: Friederike Prodinger

Erneuerungen im SMCA

Exkurs: Eduard Paul Tratz

6.Willvonseder an der Universität Salzburg

6.1.Vorgeschichte zur Gründung

6.2.Die Wiedergründung der Universität Salzburg

Willvonseders Bemühungen um eine Wiederaufnahme seiner akademischen Karriere

Erneute Habilitation

7.Plötzlicher Tod

Resümee

Anhang

Abkürzungsverzeichnis

Anmerkungen

Literatur- und Quellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Einleitung1

Anfang November 1968 hielt der Salzburger Landtag eine Schweigeminute ab. Man gedachte des kurz zuvor verstorbenen Urgeschichtsforschers, Museumsdirektors und Universitätsprofessors Kurt Willvonseder, der sich in den 1960er Jahren durch seine Arbeit im Salzburger Museum Carolino Augusteum um die Stadt Salzburg verdient gemacht hatte, wie vielen der Landtagsmitglieder2 bekannt gewesen sein dürfte. Weniger bekannt, oder bewusst verdrängt3, war und ist wohl ein anderer Lebensabschnitt Willvonseders: 1903 geboren, war er nach seiner Promotion an der Wiener Universität verblieben und hatte sich in den Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft vortrefflich mit dem neuen System arrangiert. Als SS-Offizier in der nationalsozialistischen Wissenschaftsorganisation Ahnenerbe machte er schnell Karriere, sowohl in der Denkmalpflege als auch im universitären Bereich. 1945 aus sämtlichen Ämtern entlassen, war es ihm unmöglich, in Wien wieder in Amt und Würden zu kommen, in Salzburg hingegen gelang ihm genau das.

Die Aufarbeitung der NS-Zeit polarisiert gerade im Hinblick auf die Universitäten nach wie vor. Während zur Geschichte der nationalsozialistischen Studierenden an fast jeder Universität bereits Forschungsprojekte vorangetrieben worden sind, wurde die Involvierung der Dozentenschaft in das NS-System gerade in der Nachkriegszeit oftmals stillschweigend ausgeklammert.4 Auch unter den Historikern, die sich aus der Natur des Faches heraus eigentlich uneingeschränkt mit der Erforschung der Vergangenheit auseinandersetzen sollten, wurde die eigene Geschichte und die des Faches nicht immer vorbehaltslos aufgearbeitet. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges behielten viele Vertreter der historischen Zunft ihr Zeitzeugenwissen für sich und hatten oft auch aus Gründen der eigenen Involvierung in das NS-System kein Interesse an der Aufarbeitung der NS-Zeit.5 Lange hielt sich daher die These, dass die Historiker im Nationalsozialismus nur am Rande instrumentalisiert worden wären, und es einzelne schwarze Schafe gewesen seien, die sich mit der NS-Ideologie arrangiert hätten; eine Meinung, die allerdings spätestens seit dem Frankfurter Historikertag im September 1998 nicht mehr vertretbar ist.6 Heute ist hinlänglich bekannt, dass die historischen Wissenschaften im Ganzen, und dabei besonders die Ur- und Frühgeschichte7, von der NS-Herrschaft profitiert haben, und daher gerade innerhalb dieser wissenschaftlichen Sparte das völkisch-rassische Geschichtsbild der Nationalsozialisten in vielen Fällen nicht nur vorbehaltlos übernommen, sondern sogar wissenschaftlich untermauert wurde.8

In meiner Diplomarbeit habe ich mich eingehend mit der Person Kurt Willvonseder auseinandergesetzt und damit die Grundlage für die nun vorliegende Publikation geschaffen.

Anhand der Biographie Kurt Willvonseders ergeben sich viele spannende Fragen im Zusammenhang mit der Aufarbeitung des Nationalsozialismus in Österreich und im Speziellen in Salzburg: Welche Rahmenbedingungen waren dafür verantwortlich, dass mit Willvonseder ein ehemaliger Mitarbeiter des Ahnenerbes als Lehrbeauftragter für das Fach Ur- und Frühgeschichte an die neugegründete Universität geholt wurde? Warum wurde Willvonseder bereits zuvor zum Direktor des damals wichtigsten Salzburger Museums, des Salzburger Museum Carolino Augusteum (SMCA), bestellt? Welche Netzwerke wirkten in Salzburg, die ehemaligen Nationalsozialisten wie Willvonseder oder dem ersten Rektor der Universität Egon Lendl erneut zu Spitzenpositionen verhalfen? Gleichzeitig stellt sich die Frage, was Willvonseder während der NS-Zeit eigentlich gemacht hatte. Hatte er von seinem Engagement für die nationalsozialistische Bewegung profitiert? Wurde er im Rahmen seiner SS-Mitgliedschaft auch für militärische Zwecke eingesetzt? Wie war es möglich, dass Willvonseder, der neben Sprachkenntnissen in eher gängigen Sprachen (Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Latein) und skandinavischen Sprachen (Dänisch, Norwegisch, Schwedisch), auch über Kenntnisse in slawischen Sprachen (Serbokroatisch, Slowakisch, Tschechisch) verfügte und generell als weltoffen charakterisiert wurde, während der NS-Zeit in Organisationen tätig war, die die Eroberung des „Ostraumes“ planten?9 Stellte Willvonseders Lebenslauf dabei einen Sonderfall dar oder lassen sich Parallelen in den Biographien seiner Kollegen in Wien finden? In diesem Kontext soll auch der Frage nach der Verwissenschaftlichung der Politik und – respektive – der Politisierung der Wissenschaft10 nachgegangen werden. Welche Handlungsspielräume hatte Willvonseder überhaupt in diesem System?

In den folgenden Kapiteln wird in einem weitgehend chronologischen Ablauf das Leben Kurt Willvonseders dargestellt und am Beispiel seiner Person verschiedene Teilbereiche des nationalsozialistischen Systems erklärt und analysiert werden. Willvonseders wissenschaftliche Arbeit an sich soll dabei nicht bewertet werden – dies würde eine eigene Publikation erfordern.11

Neben der Beschreibung von Willvonseders Lebensweg gilt es auch relevante Institutionen und Organisationen zu erklären. Dazu wurden einschlägige Quellen, darunter persönliche Briefe, Mitteilungen, NS-Akten, Entnazifizierungsakten, Gerichtsprotokolle, aber auch wissenschaftliche Abhandlungen Willvonseders untersucht. Viele Aktenbestände erwiesen sich leider als unvollständig, so fehlen zum Beispiel im Österreichischen Staatsarchiv die Dokumente zwischen 1939 und 1948 in Willvonseders Personalakte. Nichtsdestotrotz bildeten die Akten des Österreichischen Staatsarchivs zusammen mit denen des Stadtarchivs Salzburg einen guten Einstieg in die Thematik. Darauf aufbauend wurde in folgenden Archiven recherchiert: Archiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Archiv der Österreichischen Nationalbibliothek, Archiv der Universität Wien, Archiv des Krahuletz-Museums, Archiv für Wissenschaftsgeschichte, Archiv Mauthausen Memorial, Archiv des Bundesdenkmalamt Wien, Deutsches Bundesarchiv, Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes, Fundaktenarchiv des Naturhistorischen Museums, Archiv der Prähistorischen Abteilung des Naturhistorischen Museums Wien, Salzburger Landesarchiv, Oberösterreichisches Landesarchiv, Archiv des Salzburger Museum und Universitätsarchiv Salzburg.

Insgesamt ergab sich so, trotz der teilweisen Unvollständigkeit einzelner Bestände, ein umfassendes Bild des Lebens Kurt Willvonseders.

1. Kindheit und Jugend

Kurt Willvonseder wurde am 10. März 1903 als Sohn von Franz und Helene Willvonseder in Salzburg geboren.12 Sein am 1. Mai 1871 geborener Vater Franz hatte 1892 seine Ausbildung zum Apotheker abgeschlossen.13 Während seines Studiums war Franz Willvonseder Mitglied des Wiener Akademischen Gesangvereins (ab 1920 Wiener Universitätssängerschaft Ghibellinen) geworden und hatte so erste Anknüpfungspunkte zu deutschnationalen Ideen gefunden. Zurück in Salzburg war er für kurze Zeit Mitglied der ersten (pennalen) Salzburger Burschenschaft Quercus, der er allerdings nur von Oktober 1893 bis Frühling 1894 angehörte.14 Darüber hinaus war Franz Willvonseder auch Mitglied der deutschnationalen Korporationen Barden Prag und Skalden Innsbruck. Der selbst korporierte deutsche Historiker Harald Lönnecker beschreibt Franz Willvonseder als Gründer der Studienhilfe für die „aktiven deutsch-österreichischen Sängerschaften“.15 Seine deutschnationale Einstellung sollte er später auch an seine Kinder weitergeben, wie in der Folge noch gezeigt wird. Am 24. Mai 1902 heiratete er die am 13. Juni 1875 in Wien geborene Helene Markowitz.16 Ab diesem Zeitpunkt dürfte das junge Paar in Salzburg gewohnt haben, wo auch einige Monate später ihr Sohn Kurt auf die Welt kam. Sein Bruder Erik wurde dann am 31. März 1905 in Graz geboren.17 1905 pachtete Franz Willvonseder die Apotheke zum Erlöser in Bad Vöslau in Niederösterreich.18

Nachdem Kurt ein Jahr lang häuslich unterrichtet worden war, besuchte er von 1910 bis 1913 die Volksschule in Bad Vöslau (2.–4. Klasse).19 Nach Ende des ersten Halbjahres der vierten Klasse Volksschule übersiedelte die Familie wieder nach Salzburg, wo Franz Willvonseder mit 1. April 1913 die Alte f.e. Hofapotheke am heutigen Alten Markt übernahm.20 Kaufpreis für das Gebäude: 60.000 Kronen.21 Hier in Salzburg absolvierte Kurt Willvonseder nun die vierte und fünfte Klasse Volksschule in der Übungsschule der Lehrerbildungsanstalt Salzburg.22 Nachdem er die Volksschule erfolgreich beendet hatte, wechselte er 1914 an das Bundesgymnasium in Salzburg, wo er erste Fremdsprachenkenntnisse in Latein und Griechisch erwarb. Dieses schloss er am 8. Juli 1922 mit seiner Reifeprüfung ab.23

Abb. 1: Fassaden des Alten Marktes und der Brodgasse in den 1920er Jahren.

Im darauffolgenden Wintersemester immatrikulierte Willvonseder an der Universität Wien. Ursprünglich wollte er den Beruf seines Vaters ergreifen und studierte daher zuerst Pharmazie.24 Wie Willvonseder selbst in einem Lebenslauf, den er im Rahmen eines Bewerbungsschreibens an die Universität Wien verfasst hatte, schreibt, änderten sich seine Interessen allerdings während seiner ersten Jahre in Wien, worauf er im fünften Semester zur germanischen Philologie und Altertumskunde wechselte. Nebenbei war er in den Jahren 1924 bis 1925 Frequentant des Turnlehrerkurses. Kurze Zeit später, im Herbst 1925, verließ er die Universität Wien und studierte zwei Semester lang an der Hochschule in Stockholm nordische Sprachen. Im Herbst 1926 immatrikulierte er wieder an der Universität Wien.25 Nachdem er während seines Studiums der Germanistik und der nordischen Sprachen auch Vorlesungen Rudolf Muchs beigewohnt hatte, begann er sich für den Fachbereich der Urgeschichte zu interessieren. Als er nun auch Urgeschichte (im Nebenfach) zu studieren begann, kam er erstmals mit Oswald Menghin in Kontakt, der in diesem Buch noch eine bedeutende Rolle spielen wird.26 Am 8. Juli 1929 legte Willvonseder sein Hauptrigorosum bei den Professoren Rudolf Much27, Dietrich Kralik und Oswald Menghin ab. Einige Monate später, am 17. Dezember 1929, absolvierte er sein Nebenrigorosum (Philosophikum) bei den Professoren Bühler und Reininger und promovierte am 23. Dezember 1929 zum Doktor der Philosophie. Thema der Dissertation: „Der Untersberg und seine Sagen“.28

2. Die 1930er Jahre: Eine prägende Periode

Auch nach seiner Promotion verblieb Willvonseder an der Philosophischen Fakultät der Universität Wien. Diese hatte sich – ähnlich wie große Teile der gesamten Universität Wien – bereits in den zwanziger Jahren zu einem Zentrum des Antisemitismus und Deutschnationalismus in Österreich entwickelt. Bereits 1930 wurde eine Studentenordnung nach dem sogenannten „Volksbürgergrundsatz“ erlassen, die die Studierenden in „Studentennationen“, also nach gleicher Abstammung und Muttersprache, einteilte. Damit wurde von nun an vor allem zwischen „jüdischen“ und „deutschen“ Studierenden unterschieden.29 Indem die nationale Zugehörigkeit mehr und mehr durch die Zugehörigkeit zu einem „Volk“ definiert wurde, wurden bereits die Weichen für die späteren Entwicklungen im Nationalsozialismus gestellt, auch wenn diese Studienordnung bereits ein Jahr danach wegen formaljuristischen Gründen vom Verfassungsgerichtshof wieder aufgehoben wurde.30

Mochte diese antisemitische Haltung noch eher ein spezifisches Charakteristikum der Universitäten gewesen sein31, so waren zumindest deutschnationale Ideen und der damit einhergehende Wunsch nach einer Vereinigung mit Deutschland zu dieser Zeit sich quer durch das Parteienspektrum ziehende Leitgedanken. Diese (vorläufig) überparteiliche Zielsetzung eines Anschlusses Österreichs an Deutschland wurde vorwiegend mit einer gemeinsamen Kulturgeschichte, Brauchtümern und Traditionen argumentiert. Die Befürwortung dieser Bemühungen musste allerdings nicht zwangsweise eine nationalsozialistische Gesinnung bedeuten. Fast alle bürgerlichen Parteien und zeitweise auch die Sozialdemokraten verfolgten ähnliche außenpolitische Ziele.32 Erst im Oktober 1933 beschlossen die Sozialdemokraten eine Abkehr von den Anschlussbestrebungen. Von diesem Zeitpunkt an wurde der „Anschluss“ hauptsächlich von deutschnationalen (bürgerlichen) Kreisen forciert.33

An der Universität Wien selbst bestanden die deutschnationalen Ideale unterschwellig jedoch auch weiterhin, was sehr gut am Beispiel der Geschichtswissenschaften beobachtet werden kann: Einen Einblick in die Geisteshaltung und Weltanschauung der Mehrheit der Historiker in der Zwischenkriegszeit bietet eine Untersuchung der Forschungstätigkeit am Historischen Institut der Universität Wien. Zwischen 1918 und 1938 wurden dort lediglich vier Dissertationen fertiggestellt, die sich entfernt mit Demokratie oder Sozialdemokratie befassten. Das Thema Parlamentarismus wurde gänzlich ausgeklammert. Gleichzeitig wurden im selben Zeitraum 45 Dissertationen über das Deutsche Reich, die deutsche Frage und das Auslandsdeutschtum abgeschlossen.34 Ähnliche Befunde könnten für diese Zeit auch für viele andere Fachbereiche und Institute der Universität Wien gegeben werden. Daher ist dem Historiker John Haag eindeutig zuzustimmen, wenn er argumentiert, dass die österreichischen national-katholischen Intellektuellen eine nicht zu unterschätzende Rolle als Wegbereiter des Nationalsozialismus spielten, da sie diesem auch in bürgerlichen Kreisen zur Akzeptanz verhalfen. Ohne sich offensiv gegen das Dollfuß-Regime zu stellen, fungierten sie trotzdem als Brückenbauer für eine Vereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich.35 Wissenschafter wie Heinrich Ritter von Srbik, Hans Eibl oder Oswald Menghin (der Mentor Willvonseders) wuchsen in der Spätphase der Habsburger-Monarchie auf. Man glaubte, dass ein „Drittes Reich“ unter der Führung Hitlers, den „erhabenen“ Status für die intellektuelle Elite Österreichs wiederherstellen würde, den man mit dem Ende des Habsburgerreiches verloren hatte. Gleichzeitig erhofften sich führende Vertreter dieser nationalkatholischen Elite, dass sie mit einem Anschluss an Deutschland (bzw. in der Folge ein neues Deutsches Reich) endlich wieder eine wichtige Rolle in der Weltpolitik spielen würden.36

Während die Professoren also eher deutschnational eingestellt waren, sahen viele Studierende ihre politischen Anliegen vom radikaleren Nationalsozialismus vertreten.37 Im Gegensatz zu den Studierenden mussten sich die erklärten Anschlussbefürworter und Nationalsozialisten unter den Lehrenden der Wiener Universität allerdings vor dem „Anschluss“ mit ihren Ansichten bedeckt halten. Ein offenes Bekenntnis zum Nationalsozialismus hätte das Ende ihrer akademischen Karriere bedeutet. Darüber hinaus mussten alle Angehörigen des Lehrkörpers Mitglied der Vaterländischen Front (VF) sein.38

Willvonseder, selbst aus einer deutschnationalen Familie kommend, dürfte sich in diesem politischen Klima ganz gut zurechtgefunden haben. Ab dem 1. Oktober 1930 wurde er am Wiener Institut für Ur- und Frühgeschichte als zweiter, unbesoldeter Assistent neben Richard Pittioni, auf den später noch näher eingegangen wird, angestellt.39 So kam es zu einer ersten Zusammenarbeit mit Pittioni, zu dem Willvonseder bis zu seinem Tod in teils enger, teils distanzierter Beziehung stehen sollte. Zunächst allerdings arbeiteten beide sehr eng zusammen. Gemeinsam mit Pittioni war Willvonseder in der Institutsbibliothek beschäftigt, wo sie unter anderem den Zettelkatalog der Bibliothek neu anfertigten und die Diapositiv- und Negativsammlung neu ordneten. Darüber hinaus bildete Pittioni Willvonseder für die photographische Arbeit aus.40

Gleichzeitig hat Willvonseder sich zu dieser Zeit anscheinend vermehrt im Naturhistorischen Museum in Wien aufgehalten. So findet sich in einer schriftlichen Stellungnahme (undatiert, vermutlich nach 1945 vom österreichischen Archäologen Robert von Heine-Geldern verfasst) im Archiv für Wissenschaftsgeschichte folgende Aussage über Willvonseder:

Erst als Menghin im Jahre 1931 nach dem verstorbenen Direktor Bayer die Abteilungsleiterstelle übernahm, verkehrte Willvonseder häufig in der prähistorischen Abteilung des Naturhistorischen Museums u. schrieb um diese Zeit das Buch „Oberösterreich in der Urzeit“, das im Jahre 1933 im Verlage von Dr. Eduard Stephan […] erschien. […] Dagegen hat Willvonseder nicht darauf vergessen, „Herrn Reichskanzler Adolf Hitler, dem Führer aller Deutschen als Gruß aus seiner engeren Heimat in aufrichtiger Verehrung“ ein Exemplar des Buches am 1. April 1933 zu überreichen. Nach der Besetzung Österreichs erschien Willvonseder in Offiziersuniform der SS, habilitierte sich an der Universität u. wurde der Chef der Abteilung für vorgeschichtliche Denkmale im Institut für Denkmalpflege in Wien. Er betätigte sich aber nicht so sehr in seinem Amtsgebiete Wien u. Niederösterreich, als vielmehr in besetzten Gebieten in welchen er als SS-Funktionär auftrat.41

Auf die hier geäußerte Kritik an der wissenschaftlichen Arbeit soll an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden und auch Willvonseders Karriere bei der SS wird erst in späteren Kapiteln thematisiert. Durchaus bemerkenswert ist allerdings der Hinweis auf die angebliche Schenkung des Buches an Adolf Hitler. Rückblickend hat Willvonseder selbst dieses Buch 1960 als „Jugendsünde“ bezeichnet42 – ob er sich dabei auf wissenschaftliche Elemente des Buches oder diese Eskapade bezieht, ist allerdings nicht nachvollziehbar. Es gibt auch keinerlei andere, dem Autor bekannte Hinweise auf eine Übergabe des Buches an Hitler. Sollte Heines Aussage stimmen, würde dies interessante Rückschlüsse auf die politische Einstellung Willvonseders vor 1938 ermöglichen, um die es vor allem nach Erscheinen des Ausstellungskataloges der Bremer Ausstellung „Graben für Germanien“ im Jahr 2013 einige Diskussionen gegeben hat. In einem Beitrag von Otto H. Urban, der sich als Erster intensiv mit der österreichischen Urgeschichte während der NS-Zeit auseinandergesetzt hat, wurde in diesem Katalog ein Bild von Willvonseder abgedruckt, das diesen mit einem nach unten zeigenden Winkel an seinem rechten Uniformärmel zeigt. In der Bildbeschreibung von Urban heißt es dazu: „Kurt Willvonseder in SS-Uniform an seinem Schreibtisch im Institut für Denkmalpflege in Wien. Der Winkel an seinem rechten Oberarm weist ihn als Alten Kämpfer aus, dass heißt, er war bereits vor dem 30. Januar 1933 Mitglied der NSDAP.“43 Allerdings sind nirgendwo Anzeichen auf eine tatsächliche Mitgliedschaft Willvonseders bei einer nationalsozialistischen Organisation vor 1938 zu finden. Der Ehrenwinkel konnte auch an Nationalsozialisten verliehen werden, die keine Mitgliedschaft in der NSDAP oder einer ihrer Unterorganisationen vor der „Machtergreifung“ vorweisen konnten. Voraussetzung dafür war allerdings, dass sich die entsprechende Person nachweislich vor 1933 für die nationalsozialistische Bewegung eingesetzt hatte, was wiederum Rückschlüsse auf Willvonseders nationalsozialistische Einstellung vor 1938 erlaubt.44 Urbans Schluss aus diesem Bild ist daher nicht zuzustimmen. Es ist davon auszugehen, dass Willvonseder tatsächlich vor 1938 kein Mitglied der NSDAP war.

Aus Akten des Deutschen Bundesarchivs geht hervor, dass Willvonseder selbst um die Erlaubnis, den Ehrenwinkel tragen zu dürfen, angesucht hat. In einem Schreiben von Wolfram Sievers, Willvonseders Ansprechpartner beim Ahnenerbe (mehr zu Sievers in Kapitel 3.5), heißt es entsprechend: „Lieber Kamerad Willvonseder! Besten Dank für Ihr Schreiben vom 9.3.39. Ich werde die Frage des Ehrenwinkels prüfen lassen.“45 Um auch tatsächlich zum Tragen des Ehrenwinkels berechtigt zu werden, musste Willvonseder schriftliche Zeugnisse seiner Tätigkeit für die nationalsozialistische Sache vor 1933 vorlegen. Diese dürften anfangs allerdings nicht den diesbezüglichen Vorschriften entsprochen haben:

Zwecks Beantragung der Berechtigung zum Tragen des Ehrenwinkels sandten Sie am 9.3.1939 an SS-Sturmbannführer Sievers zwei Abschriften. Leider sind diese Abschriften nicht beglaubigt. Die Beglaubigung ist aber zwecks Vorlage beim Chef des Pers. Stabes RFSS [Reichsführer-SS, RO] unbedingt erforderlich. Die Bestätigung der Richtigkeit der Abschriften können Sie von einer dortigen SS-Dienststelle durch einen SS-Führer vornehmen lassen oder gegebenenfalls durch die Polizei. Nach der Beglaubigung der Abschrift bitte ich diese zurückgeben zu wollen, damit ich den Antrag weiterleiten kann.46

Die fehlenden Beglaubigungen hat Willvonseder dann offenbar binnen weniger Tage nachgereicht, denn bereits Ende März 1939 wandte sich Sievers mit folgenden Worten an die zuständige Stelle im Persönlichen Stab des Reichsführers-SS:

Als Anlage werden abschriftlich zwei Schreiben vorgelegt, in denen dem SS-Untersturmführer Dr. Kurt Willvonseder bestätigt wird, dass er sich bereits vor der Rückgliederung der Ostmark in der NSDAP betätigt hat. Auf Grund dieser Schreiben wird gebeten, dem SS-Untersturmführer Willvonseder die Erlaubnis zu erteilen, dass er den Ehrenwinkel der alten Kämpfer tragen darf.47

Vermutlich verwendete Willvonseder in dieser Sache zwei Dokumente48, die laut Datumsangabe bereits im Mai 1938 (eventuell im Zusammenhang mit seinem Beitrittsgesuch an die NSDAP) ausgestellt wurden. Beide Dokumente betonen Willvonseders „illegale Tätigkeit“ – eines der beiden Schreiben (aus dem Amt der Gauleitung von Wien) attestiert Willvonseder darüber hinaus nachrichtendienstliche Tätigkeiten für die NSDAP. Der tatsächliche Wahrheitsgehalt der beiden Dokumente ist schwer zu beurteilen. Fest steht allerdings, dass die zuständigen NS-Behörden von den entsprechenden Schreiben überzeugt werden konnten.

Abb. 2: Willvonseder in SS-Uniform, mit dem viel diskutierten Winkel an seinem rechten Arm.

Ab dem 13. April 1934 war Willvonseder jedenfalls Mitglied der VF.49 Dazu heißt es in einem Schreiben des Gauhauptstellenleiters Kamba vom 23. Februar 1940: „Willvonseder ist seit dem Frühjahr 1938 Parteianwärter, hat aber schon vorher nationalsozialistisches Denken bekundet. Infolge seiner Stellung war er zwangsweise bei der VF ohne ein Amt zu bekleiden. Sein Verhalten zu Staat und Partei ist durchaus bejahend.“50

Bezüglich Willvonseders Verbindungen zu nationalsozialistischen Gruppierungen und deren Weltanschauung vor 1938 ist eine Auskunft der Bundespolizeidirektion, die anlässlich der Weiterbestellung Willvonseders als Assistent am Institut für Ur- und Frühgeschichte erstellt wurde, äußerst aufschlussreich:

Bemerkt wird, dass Dr. Kurt Willvonseder ein Sohn der in Salzburg etablierten Hofapotheker Franz und Helene Willvonseder ist, welche laut Mitteilung der Bundespolizeidirektion in Salzburg vom 12.IX.1934 im dringenden Verdachte stehen, mit der N.S.D.A.P. zu sympathisieren, obwohl ein positiver Beweis bisnun [sic] nicht erbracht werden konnte. Der Bruder des Kurt Willvonseder, namens Erich [sic] Willvonseder, 31. März 1902 [sic] in Graz geboren, Salzburg zuständig, katholisch, ledig, war fanatischer Anhänger der MSDAP [sic] und [sic] ist im Jahre 1933 nach Deutschland geflüchtet. Er wurde am 7. Dezember 1933 unter der Zahl 17081 ausgebürgert. Dr. Kurt Willvonseder ist jedoch bei der Bundespolizeidirektion Salzburg als politisch bedenklich nicht vorgemerkt und es konnte auch sonst gegen ihn nachteiliges [sic] nicht in Erfahrung gebracht werden.51

Willvonseder hatte dennoch eine eidesstattliche Erklärung abzugeben:

Ich erkläre eidesstattlich, dass ich zu keiner Zeit weder einer Partei angehört noch mich sonst politisch betätigt habe. Was meinen in Deutschland befindlichen Bruder betrifft, so bin ich seitdem er Österreich verlassen hat, mit ihm in keinerlei Verbindung gestanden. Ich weiss nicht einmal seinen Aufenthaltsort und kenne auch nicht seine Beschäftigung. Seinen Schritt habe ich niemals gebilligt. Da ich seit 1930 ständig in Wien wohne und nur in den Hochschulferien auf kurze Zeit nach Salzburg gekommen bin, war auch vorher der Kontakt mit meinem Bruder, der ständig in Salzburg lebte, sehr lose. Anlässlich meiner Vermählung erhielt ich ein Glückwunschtelegramm, das ich brieflich beantwortete. Über die Gesinnung meiner Eltern bin ich ebenfalls nicht gut unterrichtet, da ich stets, wenn ich mit ihnen beisammen bin, Gespräche politischen Inhalts meide. Ich würde mich auch durch sie in meinen Ansichten und dem Bekenntnis zu Österreich, das ich schon seit vielen Jahren vertrete, in keiner Weise beeinflussen lassen. Den Kontakt zu meinen Eltern will und kann ich nicht abbrechen, insbesondere da ich von ihnen finanziell vollkommen abhängig bin. Der Vaterländischen Front bin ich am 13. April 1934 (Mitgliedsnummer 314.637, Dienststellenorganisation) beigetreten.52

Wie diese beiden Zitate andeuten, waren zumindest Willvonseders Vater Franz und sein Bruder Erik zu diesem Zeitpunkt bereits für die nationalsozialistische Sache aktiv geworden. Franz, der nach 1945 behauptete, er könne sich wegen seines hohen Alters nicht mehr an etwaige Mitgliedschaften in nationalsozialistischen Verbänden erinnern, sei sich aber sicher, dass er vor 1938 in keinem dieser Verbände aktiv gewesen sei (mehr dazu im Kapitel Entnazifizierung)53, hatte 1939 (oder 1938 – ein genaues Datum fehlt leider) noch ganz andere Töne von sich gegeben: In einer eidesstattlichen Erklärung gab er bekannt, dass er bereits 1934 der NSDAP beigetreten sei. Darüber hinaus wäre er zuerst Mitglied der Salzburger Ortsgruppe der SS und danach der SA (Zelle Altstadt, Bezirk Innere Stadt) gewesen. Penibel aufgelistet beschrieb er, an welche illegalen Parteigenossen er seine Mitgliedsbeiträge übergeben hatte. In der SS war er seinen damaligen Angaben zufolge auch innerhalb der Sanitätsstaffel der SS Standarte 76 (Führergruppe) organisiert. Als wäre dies nicht genug, bekannte er sich als Mitglied der „Altdeutschen Partei“ Schönerers (wobei er hier wohl den „Alldeutschen Verband“ meinte), der Großdeutschen Partei, des Turnerbunds und nicht zuletzt einer Akademischen Sängerschaft (S! Ghibellinia). Während der „Verbotszeit“ habe er außerdem Propagandamaterial der nationalsozialistischen Partei verteilt und für Wohltätigkeitsaktionen der NSDAP gesammelt. All diese Angaben wurden von Willvonseders Zellenleiter Adolf Fürst am 30. Jänner 1939 für richtig erklärt. Stolz berichtete Willvonseder senior in dieser Erklärung auch davon, dass er am 21. September 1934 für illegale nationalsozialistische Tätigkeit zu einer Geldstrafe von 1000 Schilling zur Wiedergutmachung für nationalsozialistische Terrorakte verurteilt wurde. Allerdings habe er die Zahlung verweigert.54 Eine politische Beurteilung der Gauleitung Salzburg vom 11. September 1940 bestätigt diese Angaben:

Der Genannte hat sich schon in der Verbotszeit eindeutig zur nat.soz. Bewegung bekannt und sollte deswegen eine Geldbusse von S 1000.-erlieden [sic]. […] Auch charakterlich erfährt er die beste Beschreibung u. er kann mithin als weltanschaulich überzeugter und durchaus verlässiger Nationalsozialist gewertet werden.55

Franz Willvonseders intensive Betätigung für die (illegale) nationalsozialistische Bewegung wurde allerdings von den Aktivitäten seines Sohnes Erik in den Schatten gestellt. Auch dieser hat nach 1945 jegliche illegale nationalsozialistische Betätigung geleugnet und in Abrede gestellt. Ähnlich wie im Falle seines Vaters sind aber einschlägige Dokumente aus der NS-Zeit erhalten, in denen er den Sachverhalt gänzlich konträr darstellt. In einer eidesstattlichen Erklärung (vermutlich aus dem Jahr 1938) lieferte er etwa eine detaillierte Darstellung seines nationalsozialistischen Werdegangs ab: So war er 1923 zum ersten Mal der NSDAP und auch der SA beigetreten. Aus leider nicht mehr rekonstruierbaren Gründen dürfte er aus beiden Organisationen zwischenzeitlich wieder ausgetreten sein (SA-Mitglied war er anscheinend nur bis 1924), allerdings war er ab 1933 wieder Mitglied sowohl der NSDAP als auch der SA und darüber hinaus des Motorsturm 1/59. Laut eigenen Angaben war er spätestens ab 1933 tief in die nationalsozialistischen Umtriebe in Österreich involviert. Um nur einige seiner (selbst genannten) Tätigkeiten zu erwähnen: Sprengmittelbeschaffung, nachrichtendienstliche Betätigung und illegale Beförderung von Flüchtlingen über die Grenze in das Deutsche Reich. Darf man seinen Angaben trauen, wurde die österreichische Polizei auf seine Aktivitäten aufmerksam, worauf Erik Willvonseder im österreichischen Fahndungsblatt ausgeschrieben wurde. Daraufhin ergriff er die Flucht nach vorne und überschritt am 28. Oktober 1933 in Freilassing illegaler Weise (darauf legte er in der damaligen Darstellung ausgesprochen Wert – nach 1945 verleugnete er diese Tatsache) die Grenze nach Deutschland. Dort war er nach eigener Aussage (auch das stellte er nach 1945 in Abrede) bei der österreichischen Legion gemeldet.56 All diese Ereignisse führten dazu, dass ihm laut Angaben der Bundespolizeidirektion Salzburg 1933 die österreichische Staatsbürgerschaft aberkannt wurde.57 Im Kapitel Entnazifizierung wird auf die nationalsozialistische Vergangenheit von Erik und Franz Willvonseder noch einmal genauer eingegangen werden.

Sollte Kurt Willvonseder hingegen tatsächlich schon vor 1938 mit den Nationalsozialisten sympathisiert haben, stellte er dies zumindest im Gegensatz zum Rest seiner Familie nicht öffentlich zur Schau und bekannte sich auch immer wieder schriftlich zum österreichischen Staate. So musste Willvonseder im Juli 1933 eine Pflichtangelobung an der Universität Wien unterzeichnen, bei der es unter anderem folgendermaßen hieß:

Sie werden durch Handschlag geloben, dem Bundesstaate Österreichs [sic] treu und gehorsam zu sein und die Gesetze der Republik unverbrüchlich zu beachten […] Auch werden Sie geloben, daß Sie einer ausländischen, politische Zwecke verfolgenden Gesellschaft weder gegenwärtig angehören, noch eines [sic] solchen in Zukunft angehörigen werden.58

Während der NS-Zeit entstanden allerdings einige Dokumente, die eine enge Verbindung Willvonseders zur nationalsozialistischen Bewegung vor 1938 andeuten. So heißt es zum Beispiel in einem Schreiben des Gaupersonalamtsleiters von Wien, Volkmer: „Dozent Dr. Kurt Willvonseder entstammt einer nationalen Familie. Er galt schon in der Systemzeit als Nationalsozialist. Politisch ist er vor dem Umbruch nicht hervorgetreten.“59 In einem Gutachten des Dozentenführers der Universität Wien vom 22. April 1943 wird Willvonseder folgendermaßen charakterisiert:

In politischer Hinsicht ist Willvonseder als einwandfrei zu bezeichnen. Er stammt aus einer nationalen Salzburger Familie und ist stets auf der nationalen Seite gestanden. In der Systemzeit wurde er allgemein als Nationalsozialist angesprochen, ohne – so weit hier bekannt geworden ist – durch einen kämpferischen Einsatz für die Bewegung hervorzutreten.60

In einem Schreiben der Gauleitung Wien wird Willvonseders Einstellung zum Nationalsozialismus vor dem „Anschluss“ folgendermaßen beschrieben: „Dr. Kurt Willvonseder […] neigte seit jeher der nationalen Weltanschauung zu und stand in der Verbotszeit mit einigen nationalen Stellen in Verbindung.“61

Zurück in die Zeit vor dem „Anschluss“: Ab 1934 war Willvonseder zusätzlich zu seiner unbesoldeten Assistentenstelle an der Universität Wien Mitarbeiter am Prähistorischen Referat in der Zentralstelle für Denkmalschutz.62 Auch in seinem Privatleben ereigneten sich in dieser Zeit einschneidende Ereignisse: Am 21. Juli 1934 heiratete er Paula Duschner (geboren am 26. Mai 1905). Ein Jahr später wurde ihr Sohn geboren. Kurz vor dem „Anschluss“ Österreichs an Deutschland traten auch im wissenschaftlichen Leben Willvonseders bedeutende Änderungen ein. Am 1. Juli 1937 wurde er wissenschaftlicher Assistent am Prähistorischen Referat der Zentralstelle für Denkmalschutz im Bundesministerium für Unterricht. Einige Monate zuvor hatte sich Willvonseder mit einer Schrift über „Die Mittlere Bronzezeit in Österreich“ habilitiert.63 Mit Erlass des Bundesministeriums für Unterricht (Zl. 4030/1/37) vom 13. Februar 1937 wurde er sodann als Privatdozent für Urgeschichte an der Philosophischen Fakultät der Universität Wien zugelassen.64 Auch in sonstiger Hinsicht war Willvonseder zu dieser Zeit wissenschaftlich äußerst erfolgreich. So publizierte er bis zum „Anschluss“ 1938 mehr als 50 wissenschaftliche Aufsätze in Fachzeitschriften, darunter auch in der Wiener Prähistorischen Zeitschrift und der Germania, die beide in späteren Kapiteln noch näher behandelt werden. Außerdem war er in verschiedenen wissenschaftlichen Korporationen, darunter der Wiener Prähistorischen Gesellschaft (Ausschussmitglied), der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, der Deutschen Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte in der Tschechoslowakei, der Speläologischen Gesellschaft in Wien (Ausschussmitglied) und der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde aktiv.65

Abb.3: Der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde blieb Willvonseder (dritter von links in der zweiten Reihe) sein Leben lang verbunden, wie dieses Bild aus dem Jahr 1960 zeigt.

Daneben unternahm Willvonseder bereits ausgedehnte (Studien-)Reisen ins Ausland, darunter in das Deutsche Reich, die Tschechoslowakei, Ungarn, Jugoslawien, Griechenland, Südtirol, die Schweiz, Dänemark, Norwegen und Schweden.66 Diese Reisen waren laut seinem Kollegen Herbert Mitscha-Märheim von großer Bedeutung für Willvonseders akademische Laufbahn. Vor allem durch seine Kenntnisse slawischer Sprachen und des Ungarischen war Willvonseder in der Lage, die Fachliteratur in seinen Forschungsgebieten in den Originalsprachen zu lesen und zu diskutieren.67 Auch im deutschsprachigen Raum war er vor 1938 bereits gut vernetzt. In einem Schreiben vom 4. September 1937 heißt es z. B.: „Nächste Woche fahre ich nach Süddeutschland, wo ich an einer von der Römisch-Germanischen Kommission veranstalteten Studienreise teilnehme.“68

3. Im Nationalsozialismus: Ein rasanter Aufstieg

Der „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich im März 1938 ging für Willvonseder in akademischer und beruflicher Hinsicht mit großen Veränderungen einher.

Nachdem er bereits kurz nach dem „Anschluss“, im Mai 1938, einen Antrag auf Mitgliedschaft in der NSDAP gestellt hatte, blieb er bis zum 31. Dezember 1940 Parteianwärter. Ab dem 1. Jänner 1941 war er offiziell Mitglied der NSDAP mit der Mitgliedsnummer 8.466.122.69 Bereits ein Jahr zuvor, am 30. Jänner 1939, war er Mitglied der SS geworden (Mitgliedsnummer 314.000). Als Untersturmführer wurde er in den Persönlichen Stab des Reichsführers-SS gestellt. Mit 30. Jänner 1941 befördert, war Willvonseder bis Kriegsende SS-Obersturmführer.70 Als Vertrauensmann des Reichsgeschäftsführers der Forschungs- und Lehrgemeinschaft Das Ahnenerbe SS-Standartenführer Wolfram Sievers war er in der Folge in das Ausgrabungswesen der SS involviert (siehe Kapitel 3.9). Dabei war er unter anderem im Protektorat Böhmen und Mähren tätig.71 Sievers hatte er auch die Aufnahme in die SS und insbesondere die Einstellung als SS-Untersturmführer (entsprechend seiner wissenschaftlichen Stellung) zu verdanken. So schrieb dieser in einem Ansuchen um die Aufnahme Willvonseders unter anderem: „Wir gewinnen in Willvonseder einen Mitarbeiter, der die Interessen des Reichsführers-SS und des ‚Ahnenerbes‘ auf dem Gebiet der Vorgeschichte der Ostmark wie kein zweiter zu vertreten mag.“72 Am selben Tag kontaktierte er auch Willvonseder, den er seltsamerweise als „Lieben Parteigenossen“ titulierte, obwohl dieser zu diesem Zeitpunkt weder Mitglied der SS noch der NSDAP war: „Lieber Parteigenosse Willvonseder! […] Ihren Antrag auf Aufnahme in die SS habe ich heute befürwortend weitergegeben.“73 Auch in mehreren anderen Schreiben aus dem Herbst 1938 grüßte Sievers Willvonseder als „Lieber Kamerad“74, eine Anrede, die Sievers eigentlich nur für Mitglieder der SS verwendete. Ein weiterer Hinweis darauf, dass Willvonseder bereits vor seinem Beitritt zur SS gut im Ahnenerbe vernetzt war, ist folgendes Schreiben von Sievers, in dem dieser andeutete, dass Willvonseder schon vor 1939 für das Ahnenerbe aktiv war:

Lieber Kamerad Willvonseder! Der Reichsführer-SS hat Sie mit Wirkung vom 30. Januar zum SS-Untersturmführer befördert. […] Ich beglückwünsche Sie herzlich und freue mich, dass Sie nun als Kamerad im schwarzen Rock weiter und tatkräftig wie bisher an den schönen großen Aufgaben, die uns der Reichsführer-SS stellt, mitwirken.75

Willvonseder machte in den folgenden Monaten auch in Wien Karriere: Ab dem 22. September 1939 war er kommissarischer Leiter der Abteilung für Vor- und Frühgeschichte des Instituts für Denkmalpflege in Wien, seit dem 1. April 1940 sogar Leiter der Nachfolgeabteilung (Abteilung für Bodenaltertümer). 1941 wurde er zum Gaupfleger der Bodenaltertümer in den Reichsgauen Niederdonau und Wien ernannt (siehe Kapitel 3.6). Von 1937 bis 1945 war er Mitherausgeber und Schriftleiter der Wiener Prähistorischen Zeitschrift. Darüber hinaus fungierte er als Schriftleiter der Fundberichte aus Österreich und der Materialien zur Urgeschichte Österreichs (bzw. Ostmark).76 Zumindest im Falle der Zeitschrift Materialien zur Urgeschichte Österreichs erhielt er die Schriftleitung auf Grund seiner Beziehungen zum Ahnenerbe. Dessen „Ahnenerbe-Stiftung Verlag“ hatte mit Heft Nummer 7 den Druck der nun Materialien zur Urgeschichte der Ostmark genannten Zeitschrift übernommen. In diesem Band erschien auch prompt Willvonseders Arbeit über die Urgeschichte des Kreises Wels77. Die Schriftleitung der Reihe hatte Willvonseder auf sein Drängen ebenfalls erhalten.78 Dem bisherigen Schriftleiter wurde in einer kurzen Nachricht folgendes mitgeteilt:

Wie Sie vielleicht schon unterrichtet sein dürften, hat der Ahnenerbe-Stiftung Verlag die Materialien zur Urgeschichte der Ostmark übernommen. Da Sie jetzt in Leipzig tätig sind und dadurch die Verbindung mit der Ostmark nicht mehr in dem Masse wie früher haben, haben wir es für notwendig erachtet, die Schriftleitung der Materialien zur Urgeschichte der Ostmark in die Hände von Dr. Willvonseder zu legen.79

Auf Druck des Ahnenerbes wurde Willvonseder im Juni 1939 auch zum Vereinsleiter der Wiener Prähistorischen Gesellschaft bestellt. Willvonseder schien diese Bestellung selbst unangenehm gewesen zu sein, da Menghin dadurch übergangen wurde (Teile des Sicherheitsdienstes des Reichsführers-SS (SD) in Wien standen einer Bestellung Menghins auf Grund dessen CV-Vergangenheit negativ gegenüber) und wandte sich daher an Walther Wüst (mehr zu Wüst in Kapitel 3.5), damit dieser Menghin zum Vereinsleiter ernennen würde.80 Darüber hinaus wurde er Mitglied der 1938 gegründeten Arbeitsgemeinschaft für Raumforschung (später Arbeitsgemeinschaft für Raumforschung der Wiener Hochschulen), deren Hauptaufgabe die Erforschung Südosteuropas war (siehe Kapitel 3.8).81 Ab 1939 saß er zusätzlich im Ausschussrat der Anthropologischen Gesellschaft in Wien.82 1944 wurde er Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Krahuletz-Museums. Neben seiner Lehrtätigkeit an der Universität Wien gab es auch Angebote aus Prag, Innsbruck und Graz.

In mehreren nationalsozialistischen Einschätzungen wird Willvonseder äußerst positiv beschrieben, so zum Beispiel von Otto Höfler, einem weiteren Mitarbeiter des Ahnenerbes: „Dr. Willvonseder, ehemals Muchschüler, dann zur Vorgeschichte übergegangen; soviel ich weiss, fachlich tüchtig und, wenn ich nicht irre, politisch zuverlässig. Näher kenn [sic] ich ihn allerdings nicht.“83 In einem weiteren Dossier zu Willvonseder heißt es:

Gilt als fachlich tüchtig und als besonderer Kenner der Bronzezeit in Österreich. Politisch wird er als einwandfrei bezeichnet, er stammte aus einer betont nationalen Salzburger Familie und zeigte von jeher eine antisemitische Gesinnung. Wegen seiner Bescheidenheit ist er bei seinen Kollegen sehr beliebt. Er besitzt Verbindungen zum Ahnenerbe und zum Reichsbund für deutsche Vorgeschichte.84

Die Verbindungen zum Ahnenerbe sollte er in der Folge vertiefen, diejenigen zum Reichsbund für deutsche Vorgeschichte hingegen sollten sich in eine tiefe Abneigung verwandeln. In einer weiteren politischen Beurteilung vom 7. April 1942 heißt es über Willvonseder:

Mitglied der SS, NSV [Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, RO], RDB [Reichsbund der Deutschen Beamten, RO]

Mitglied Völkischer Verbände und nationaler Verbindungen: Altherrn Verband v. Hutten85 […]

Angehöriger gegnerischer Verbände: Vaterländische FrontVerhalten in der Verbotszeit: war immer national eingestelltGegenwärtiges Verhalten: nationalsozialistischSpendenbeteiligung: sehr gebefreudigWirtschaftliche Lage: sehr gutGutachten des Ortsgruppenleiters: Dr. Kurt Willvonseder […] ist in jeder Beziehung einwandfrei und [es, RO] kann Nachteiliges nichts angegeben werden.86

Die Zeitzeugin Eva Frodl-Kraft, als Kunsthistorikerin selbst in der Denkmalpflege engagiert und auf Grund der Konkurrenz zwischen ihrem Mann Walter Frodl und Willvonseder vermutlich nicht gänzlich unvoreingenommen, charakterisiert ihn rückblickend folgendermaßen:

Er war wohl der einzige kompromißlos [sic] überzeugte Nationalsozialist in diesem Amt [Zentralstelle für Denkmalpflege, RO] und (wie sein Studiengang dartut) auch dem Germanenmythos verfallen. Fortan verband er seine Karriere mit der wissenschaftlichen Forschungsgemeinschaft Ahnenerbe der SS. Bald wurde er Obersturmführer im persönlichen Stab des Reichführers SS. Parallel zu Seiberls Bestellung erhielt er die kommissarische Leitung der Abteilung für Vor- und Frühgeschichte.87

Diese Einschätzung scheint allerdings nicht vollständig richtig zu sein, denn im Gegensatz zu Eduard Beninger beschäftigte sich Willvonseder zumindest in seinen publizierten wissenschaftlichen Werken de facto nicht mit der „Germanenfrage“ (mehr dazu in späteren Kapiteln). Auch die Charakterisierung als „kompromißlos überzeugter Nationalsozialist“ ist so nicht zutreffend, wie in der Folge noch gezeigt werden wird.

3.1. Universitäten und Wissenschaft während der NS-Zeit

Wie in vielen anderen Bereichen des alltäglichen Lebens stießen die Nationalsozialisten auch an den Hochschulen auf wenig Ablehnung oder gar Widerstand. Vielmehr wurde die Selbstgleichschaltung vielerorts weitaus engagierter durchgeführt als von den Nationalsozialisten verlangt.88 Man kann daher Bruno W. Reimann sicherlich zustimmen, wenn dieser feststellt, dass „der Nationalsozialismus […] den Universitäten nicht einfach von außen, im Sinne einer politischen gewaltsamen Disziplinierung übergestülpt worden“ ist, sondern von vielen Akteuren des Hochschulwesens begeistert angenommen wurde bzw. teilweise sogar vor der „Machtergreifung“ bereits vorhanden war.89 Als ein Hauptgrund für die positive Einstellung der akademischen Eliten zum Nationalsozialismus kann die Sehnsucht nach einem starken Machtstaat bzw. einem „Reich“ genannt werden, die eine Identifikation mit demokratischen Staatsformen, sei dies die Weimarer Republik in Deutschland oder die Erste Republik in Österreich, für viele unmöglich gemacht hatte (wie gerade am Beispiel des Prähistorikers Oswald Menghin eindeutig beobachtet werden kann).90 Nach dem Ende des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation und der sich in Selbstdarstellung ab 1871 als „Zweites Reich“ präsentierenden preußischen Militärmonarchie sehnten sich auch in Deutschland viele Akademiker (darunter viele Historiker) nach einem neuen, dritten Reich.91 Viele Wiener Intellektuelle wünschten sich nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ebenfalls eine Wiedervereinigung mit Deutschland. Mit einem neuen deutschen Reich wollte man an den politischen Einfluss Österreichs während der Habsburger-Monarchie anknüpfen. In Schriften wie Der wahre Staat (Othmar Spann) wurde die Auffassung vertreten, dass die Deutschen (und damit eingeschlossen auch die Österreicher) das natürliche Recht, ja sogar die Pflicht hätten, Europa gemeinsam aus dem Chaos zu führen und zu beherrschen. Mit der Errichtung eines neuen Reiches in Mitteleuropa sollte damit an glorifizierte Zeiten angeknüpft werden.92

Dass die Ideologie des Nationalsozialismus eine freie, objektive Wissenschaft nicht tolerieren würde, wurde bereits 1933 vom neuen bayerischen Kultusminister Hans Schemm in einer Rede vor Münchner Professoren klargestellt: „Von jetzt ab kommt es für Sie nicht darauf an, festzustellen, ob etwas wahr ist, sondern ob es im Sinne der nationalsozialistischen Revolution ist.“93 Diese Aussage Schemms machte innerhalb der Logik des Nationalsozialismus durchaus Sinn, ist es doch ein generelles Merkmal von totalitären Systemen, dass freie Forschung und Wissenschaft als Gefahr für das herrschende System betrachtet werden. Daher wird in totalitären Regierungsformen versucht, die Wissenschaft einzuschränken und „auf Kurs zu bringen“. Im Falle des nationalsozialistischen Herrschaftsmodelles sollten gerade die Geisteswissenschaften zur Indoktrination und politischen Erziehung des Volkes genutzt werden.94 Mit dem „Hochschulermächtigungsgesetz“ und dem „Hochschulerziehungsgesetz“ schuf sich der nationalsozialistische Staat daher ab 1935 die gesetzliche Grundlage für Eingriffe in die Hochschulen. Politische Gegner wurden mit dem sogenannten „Abbaugesetz“ von 1933 aus den Hochschulen vertrieben.95 Eine weitere wichtige Änderung war die Implementierung des Führerprinzips. Dies bedeutete, dass die Universitäten, wie so viele andere Bereiche des öffentlichen Lebens während der NS-Zeit, nach dem hierarchischen „Führerprinzip“ organisiert wurden. Daher unterstanden sämtliche Körperschaften an den Universitäten einem Führergefolgschaftsverhältnis unter dem Rektor als „Führer“ der Universität.96 Gleichzeitig kam es mit der „Machtergreifung“ durch die Nationalsozialisten zu einer massiven Um- bzw. Neugestaltung der Ressourcenverteilung, auch an den Universitäten.97

Paradoxerweise gab es bei all diesen Eingriffen in die Wissenschaft und Forschung keine klare Zielvorstellung der nationalsozialistischen Akteure. Ein wirkliches nationalsozialistisches Konzept oder Programm hinsichtlich Wissenschaft, Forschung und Universitäten war vor allem in den ersten Jahren de facto nicht vorhanden. Eines der wenigen zentralen Anliegen schien die Unterbringung von Nationalsozialisten und die Vertreibung der Gegner an den Hochschulen zu sein.98 So wurden „rassisch“ und politisch unerwünschte Wissenschafter vertrieben, während politisch „zuverlässige“ Wissenschafter und verdiente Parteimitglieder gefördert wurden.99 Gerade um die Besetzung von Ordinariaten entbrannte dabei allerdings oft Streit zwischen den verschiedenen nationalsozialistischen Wissenschaftsorganisationen (näheres dazu in Kapitel 3.5). Vertreter der einzelnen Organisationen versuchten einerseits eigene Kandidaten zu unterstützen und andererseits Kandidaten verfeindeter Institutionen zu verhindern.100

Generell muss das nationalsozialistische Verhältnis zur Wissenschaft als ein sehr zwiespältiges beschrieben werden: So wurde wissenschaftliche Forschung vom NS-Regime durchaus gefördert. Allein zwischen 1935 und 1938 wurde das Budget des Reichswissenschaftsministeriums verdoppelt.101 Gleichzeitig äußerten sich führende Vertreter des Nationalsozialismus aber auch immer wieder in abwertender bzw. teils abstruser Art und Weise über die Wissenschaft. Reichsleiter Robert Ley führte bei einer Großveranstaltung vor Rüstungsarbeitern folgendes aus: „Ein Straßenkehrer ist mir lieber als ein Akademiker; ein Straßenkehrer kehrt mit einem einzigen Besenstrich Hunderttausende von Bakterien in die Gosse, während ein Wissenschaftler stolz darauf ist, in seinem ganzen Leben einen einzigen Bazillus zu entdecken!“102

Die fehlenden Ziele einer nationalsozialistischen Wissenschafts- und Hochschulpolitik dürfen allerdings nicht über die dramatischen Auswirkungen, die die nationalsozialistische „Machtergreifung“ 1933 bzw. 1938 auf die Wissenschaft hatte, hinwegtäuschen. Der Einfluss der Politik auf die Universitäten in der NS-Zeit wird anhand folgender Zahlen deutlich: Zwischen 1933 und 1940 wurden mehr als 2500 Wissenschafter im Deutschen Reich entlassen. An den Universitäten waren dies ca. 20,7 Prozent aller Lehrenden. „Rasse“ und politische Gesinnung scheinen dabei wichtigere Kriterien als wissenschaftliche Leistung gewesen zu sein.103 Ähnlich wie 1933 in Deutschland, bedeutete die NS-Herrschaft auch in Österreich einen massiven Einbruch der Studierendenzahl. Während im Studienjahr 1937/38 noch 13.233 Studierende an Österreichs Universitäten inskribiert waren, verringerte sich diese Zahl im darauffolgenden Studienjahr auf 7888 Studierende. Insgesamt studierten während der NS-Zeit nie auch nur halb so viele Menschen wie zu den Spitzenwerten der Ersten Republik.104 Dabei war eines der wenigen ursprünglichen Ziele der NS-Bildungspolitik, nämlich die Dezimierung der Studierendenzahl, mit Kriegsbeginn verworfen worden. Vielmehr wurde mit einer Verkürzung der Studiendauer, der Einführung einer Trimester-Gliederung und der Förderung von weiblichen Studierenden verzweifelt der durch den Krieg entstandene Fachkräftemangel bekämpft.105 Gerade die Entwicklung der Zahl der Studentinnen ist interessant, denn ursprünglich waren weibliche Studierende auf ein Kontingent von 10 Prozent beschränkt worden.106

Die „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten bot gerade jungen Wissenschaftern (wie auch Willvonseder) Aufstiegschancen, da zahlreiche Stellen auf Grund der Vertreibung von „unerwünschten“ Wissenschaftern vakant geworden waren. Viele nutzten diese Möglichkeiten, teils aus politischer Überzeugung, teils aus Opportunismus.107 Auch wenn vermutlich die wenigsten Akademiker an ein „Tausendjähriges Reich“ glaubten, war doch der rasche Zusammenbruch der NS-Herrschaft für die meisten unter ihnen in dieser Form (zumindest vor 1943) nicht vorhersehbar. Daher muss das Arrangement vieler gerade jüngerer Akademiker mit dem Regime auch unter diesem Blickwinkel betrachtet werden und nicht immer zwingend eine nationalsozialistische Gesinnung miteinschließen.108 Für die Ausbildung von neuen Professoren waren sogenannte „Reichshabilitationslager“ vorgesehen, von denen allerdings nur das „Lager Tännich“ in Thüringen umgesetzt wurde, dem jedoch von 1936 bis 1938 nur eine kurze Existenz beschert war. Neben sportlichen Aktivitäten und Lagerdienst sollte hier auch Hochschuldidaktik vermittelt werden. Der Erfolg dieses Konzepts blieb allerdings sehr bescheiden.109 Bis 1941 waren dennoch die meisten der Lehrstühle, die durch die Vertreibung „rassischer“ oder „politischer“ Gegner vorübergehend unbesetzt waren, durch linientreue Wissenschafter nachbesetzt worden.110 Trotzdem wurde die Überalterung der Lehrenden mit Kriegsfortschritt zu einem grundlegenden Problem für den Hochschulsektor und generell den Wissenschaftsbetrieb im „Dritten Reich“. Mit der Intensivierung der Kriegshandlungen wurde nämlich vor allem der jüngere Lehrkörper, neben den Studierenden, für den Kriegsdienst verpflichtet. Das zurückbleibende Personal war oftmals altersbedingt den Anforderungen des Unterrichtens nicht mehr gewachsen.111 Spätestens nachdem Goebbels den „totalen Krieg“ ausgerufen hatte, war an einen geregelten Studienbetrieb nicht mehr zu denken. Abgesehen von einigen wenigen „kriegswichtigen“ Studienfächern wie Ballistik und Fernmeldetechnik war der Studienbetrieb zusammengebrochen.112

Die Universität Wien

Man kann Christian Fleck nur zustimmen, wenn er die These aufstellt, dass der „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich 1938 für die Universitäten in Österreich die „tiefgreifendste Zäsur der modernen Zeit“ darstellte.113 In Anlehnung an den Zeithistoriker Gerhard Botz spricht Albert Müller dabei im Hinblick auf die Universität Wien von einer „Machtübernahme von unten, von oben und von außen“. Die Mehrheit der Universitätsbediensteten (die nicht von den Universitäten vertrieben worden waren), arrangierte sich bereitwillig mit den neuen Verhältnissen. Gleichzeitig wurden die wichtigsten Schaltstellen an den Universitäten durch nationalsozialistische Eliten besetzt.114 Während alle österreichischen Rektoren noch am 12. März Glückwunschschreiben an Arthur Seyß-Inquart sendeten, trat mit Josef Dobretsberger (Universität Graz) nur ein einziger Rektor aus Protest zurück.115 Kurze Zeit später fanden bereits die ersten Hausdurchsuchungen und Verhaftungen von Professoren statt. Unterdessen wurde am 22. März 1938 die Professorenkurie der Universität Wien auf das neue Herrschaftssystem vereidigt: „Ich schwöre: Ich werde dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes Adolf Hitler treu und gehorsam sein, die Gesetze beachten und meine Amtspflichten gewissenhaft erfüllen, so wahr mir Gott helfe.“116 Vereidigt wurden an diesem Märztag nur jene Lehrenden, die nicht in die Kategorie „Volljude“ oder „Mischling“ fielen.117 Kurze Zeit später, am 6. April 1938, wurde auf der Grundlage der im Ständestaat neu geschaffenen Habilitationsnorm, mit der in der Zeit des Austrofaschismus sowohl linke als auch nationalsozialistische Wissenschafter vom Wissenschaftsbetrieb ausgeschlossen wurden, sämtlichen jüdischen Privatdozenten die Lehrbefugnis entzogen.118 Bereits einen Monat nach dem „Anschluss“ mussten alle Lehrenden an der Universität Wien ihre „Rassenzugehörigkeit“ durch die Vorlage einschlägiger Dokumente belegen.119 Die Zahl der entlassenen Hochschulbediensteten ist dabei auf keinen Fall zu unterschätzen: Von den Anfang 1938 österreichweit gezählten 437 Professoren wurde während der NS-Zeit ca. ein Drittel entlassen.120 Willvonseders Mentor Menghin, der im Anschlusskabinett von Seyß-Inquart als Unterrichtsminister fungierte, wird in diesem Kontext immer wieder als zentraler Organisator der Säuberung der Universität Wien von „unerwünschten“ Personen beschrieben.121

Viele der Universitätsbediensteten, die von den Entlassungswellen an den Universitäten nicht betroffen waren oder zumindest anfangs glaubten, nicht davon betroffen zu sein, waren offenbar der Meinung, vom neuen System profitieren zu können. Da in den letzten Jahren der Ersten Republik nur noch wenige Ordinarien ernannt worden waren, war der Lehrkörper an den Universitäten zur Zeit des „Anschlusses“ bereits überaltert. Gleichzeitig emigrierten viele junge Wissenschafter nach dem „Anschluss“. Daher war es vor allem der akademische Mittelbau, der von den Umwälzungen an den Universitäten durch den „Anschluss“ am meisten profitierte.122