Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Slatkine Editions

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

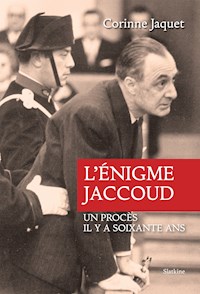

L'énigme de l'affaire Jaccoud à marqué les annales judiciares genevoises...

« S’il y a, en Suisse, une affaire devenue quasiment mythique, c’est bien l’affaire Jaccoud qui fut jugée à Genève, en janvier 1960. » - Anne-Marie Burger

Le 1er mai 1958, Charles Zumbach, 62 ans, est assassiné à Plan-les-Ouates, dans la campagne genevoise. Quelque temps plus tard, l’enquête s’oriente vers un homme jusque là au-dessus de tout soupçon et que certains verraient bien s’installer dans un fauteuil de conseiller fédéral : Pierre Jaccoud, avocat de prestige, ancien bâtonnier, politicien, député, membre de nombreux conseils d’administration, un homme cultivé, un fin musicien.

L’arrestation provoque un tremblement de terre dans la Genève calviniste et radicale de l’après-guerre ; l’opinion publique se délecte d’une histoire d’adultère et de passion. Malgré ses dénégations, l’avocat est condamné et passera le reste de sa vie à clamer son innocence.

Pour la première fois, le Ministère public a autorisé la consultation de l’intégralité de la procédure pénale contenue dans les Archives de l’État. Soixante ans après le procès, c’est l’occasion de faire le point sur ce qui reste une énigme dans les annales judiciaires genevoises.

Depuis le meurtre de Charles Zumbachn l'auteure vous dévoile le déroulement de l'enquête !

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

Cette affaire Jaccoud a défrayé la chronique des années 1958 . Corinne Jacquet nous tient en haleine tout au long de son livre nous rendant témoin de cette histoire d'assassinat , de jalousie et de domination . - wanda15, Babelio

"Corinne Jaquet nous relate cette affaire en s'appuyant sur l'ensemble de la procédure. Elle reste donc assez factuelle, mais n'hésite pas à faire part de ses questions ou de ses impressions. Elle nous livre aussi une belle description de Genève dans les années 1950 où la bourgeoisie radicale joue encore un rôle très important." - pgremaud, Babelio

À PROPOS DE L'AUTEURE

Corinne Jaquet écrit depuis plus de trente ans des ouvrages sur l’histoire policière et judiciaire de Genève, sa ville natale. Elle est aussi l’auteur d’une douzaine de romans policiers, de nouvelles policières et d’ouvrages pour la jeunesse. Cette étude autour de l’affaire Jaccoud est sa 25e publication. Elle lui a permis de retrouver la plume de chroniqueuse judiciaire qu’elle tenait pour le journal La Suisse dans les années 1980 et 1990.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 319

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Préface

Luccheni, Popesco, Jaccoud. S’il fallait citer quelques-unes des affaires criminelles les plus retentissantes de la vie judiciaire genevoise, ces trois noms mériteraient sans doute de figurer dans le tiercé de tête. Le premier revendiquait fièrement son crime. La seconde fut graciée après de longues années de détention, sa culpabilité largement remise en question. Quant au troisième, son procès ne cesse, depuis plus de soixante ans, de passionner et d’intriguer.

Pourtant, les faits sont banals. Et tristes aussi, comme le sont toutes les enquêtes qui commencent par la découverte d’un corps sans vie. Mais lorsque les soupçons se tournent vers un notable, ancien bâtonnier, qui siège sur les bancs du Grand Conseil depuis vingt-deux ans, l’affaire change de dimension.

D’ordinaire, les pièces à conviction sont détruites une fois la procédure terminée et seuls quelques-uns des milliers de dossiers traités chaque année par la justice sont transférés aux Archives d’État en tant que témoins de notre histoire. Par exception, dans l’affaire Jaccoud, tout a été scrupuleusement conservé. C’est que l’affaire avait durablement frappé les esprits. Parce que la stature de l’accusé en faisait une affaire hors du commun. Et parce que Pierre Jaccoud n’a cessé de clamer son innocence.

Corinne Jaquet, dont la réputation de romancière n’est plus à faire, revient à ses anciennes amours : la chronique judiciaire. À l’échéance des délais institués par la législation sur les archives, elle sera la première à se plonger dans un dossier que nul n’avait rouvert depuis la dernière tentative de révision du procès, qui avait vu Pierre Jaccoud, dans un ultime coup d’éclat, crier sa colère et son mépris des juges.

Elle nous livre un récit documenté, passionnant de bout en bout. Et laisse le lecteur décider si justice a été rendue ou si, comme le disait Jaccoud, « on a décidé de choisir le coupable au lieu de le rechercher ».

Olivier Jornot Procureur général de la République et Canton de Genève

Préambule

L'escalier décrépi descend dans les tréfonds de Plainpalais. Le lieu n’est pas vraiment secret, mais son entrée n’est aucunement signalée et la porte ne s’ouvre qu’une ou deux fois par semaine.

On y est accueilli sur rendez-vous et avec autorisation. Dans un sous-sol gigantesque, mal éclairé, on devine des centaines de rayons étiquetés, numérotés.

Ce sont des pièces à conviction. Les restes de centaines de procès sont entassés ici, loin des curieux. Si la justice l’exige, on mandate un employé qui viendra chercher une arme de crime, un indice à réexaminer, etc.

Bienvenue dans un des dépôts des Archives d’État.

Au pied de l’escalier, sur la gauche, un couloir s’ouvre vers quelques pièces de rangement. On le suit jusqu’à un petit local carré et jauni du sol au plafond. On croirait une ancienne buanderie.

La lumière qu’on allume est encore plus pâle que les parois.

Il y a un vélo noir contre le mur. Abandonné dans ce lieu lugubre, les pneus dégonflés et fissurés par le temps, les sacoches en cuir usé mollement pendantes de chaque côté. Et une petite sonnette sur le guidon.

En janvier 1960, cette bicyclette a fait la une des médias du monde entier, mille fois photographiée dans l’enceinte de la Cour d’assises pendant ce qu’on a appelé le procès du siècle.

C’est celle de Pierre Jaccoud !

De rangement en dépôt, de recours en réexamen, l’engin a plusieurs fois failli finir à la casse avant de sauver son cadre et de venir finir ses jours dans ce triste réduit de Plainpalais. Abandonné on ignore à quel sort, car plus personne ne sait vraiment où il se trouve.

Comme si, à travers lui, Genève disait ne plus vouloir entendre parler du procès Jaccoud, de cette affaire qui a tué certaines illusions, qui a pourri bien des amitiés, qui a changé la politique locale, qui a tenu en haleine un public à la curiosité malsaine. Mais les pièces à conviction du dossier ont été conservées.

Faute de vérité démontrée, peut-être.

Le vélo est toujours là. Comme une épine dans le pied de la justice genevoise.

Il fut pour moi le détonateur de deux ans de recherches.

Parlons une dernière fois de l’affaire Jaccoud avant de la ranger dans un de ces rayons sombres du passé.

Introduction

Nous sommes le 4 février 2020, je commence à rédiger.

Il y a soixante ans, jour pour jour, Pierre Jaccoud, 55 ans, ancien bâtonnier, député, membre des conseils d’administration d’une dizaine de grandes entreprises publiques, un homme érudit, brillant, connu pour ses talents de musicien et d’amateur d’art, un homme promis à un avenir étincelant à Genève et en Suisse, Pierre Jaccoud était condamné à sept ans de réclusion pour le meurtre de Charles Zumbach le 1er mai 1958 à Plan-les-Ouates, ainsi que pour tentative de meurtre sur Marie Zumbach, son épouse. Sans circonstances atténuantes. Le rideau tombait ce jour-là sur la plus grosse affaire judicaire qu’a connu Genève au lendemain de la guerre.

Pourquoi un livre sur l’affaire Jaccoud soixante ans après ?

Parce qu’on ne sait toujours pas où se trouve la vérité. Pierre Jaccoud est mort en 1996, en persistant à clamer son innocence.

Parce que ce procès reflète totalement son époque, tant au niveau des mœurs, de la renommée de Genève, de la situation mondiale, qu’en termes de science criminelle.

Aujourd’hui, l’affaire appartient à l’histoire judiciaire de Genève. Comme l’affaire Stern, l’affaire Popesco, ou encore l’affaire IOS.

On en parlait à l’époque comme du « procès du siècle ». Depuis, bien d’autres procès « du siècle » se sont déroulés et en ont un peu effacé les traces. Mais aucun n’a résonné aussi loin ni aussi longtemps. « L’extraordinaire intérêt que suscita cette affaire judiciaire est en soi un phénomène », disait Anne-Marie Burger dans Les Naufrages de l’amour, en 1976. Pour toute une génération, cela restera l’affaire avec un grand A.

Dans l’état actuel de nos connaissances en sciences forensiques, l’affaire aurait peut-être pris une semaine. Ou il n’y aurait pas eu d’affaire du tout. Très vite, l’ADN aurait parlé, accusé ou disculpé. Le vélo aux sacoches ne serait peut-être plus dans les sous-sols de l’État, car son examen aurait chargé ou innocenté Pierre Jaccoud. Cela n’aurait pas donné moins de gravité au crime commis, mais la mort du malheureux Charles Zumbach serait restée un simple fait divers, non résolu peut-être, mais banal. Jamais la presse du monde entier ne s’en serait émue. Et jamais la famille Zumbach n’aurait été montrée du doigt comme elle l’a été.

Confondu par des preuves matérielles, Pierre Jaccoud aurait certainement écopé d’une peine plus lourde et n’aurait jamais multiplié les recours à l’infini comme il l’a fait quasiment jusqu’à la fin de sa vie.

On a tant écrit sur l’affaire Jaccoud qu’on finit par mélanger histoire et vérité.

Tant de plumes se sont trempées dans l’encre du scandale pour écrire les turpitudes adultérines du bâtonnier qu’on a fini par dire tout et n’importe quoi.

Les légendes ont pris le pas sur les faits.

La presse en est grandement responsable, la presse française surtout, qui venait assister au drame avec un œil goguenard avant même de savoir ce qui s’était réellement passé. Le chapitre qui lui sera consacré montrera l’énormité des déformations et des adaptations qui ont fait de ce procès un objet de fiction.

On en est venu à oublier que se jouait ici la vie et l’honneur d’un homme, la vie et l’honneur de plusieurs femmes de son entourage et, surtout, le chagrin d’une famille dont le père s’était fait assassiner pour rien.

Accès à la procédure

Le but de cet ouvrage est de retranscrire les faits tels qu’ils ont été établis par la procédure officielle. Car la justice a accepté, pour la première fois, de m’ouvrir les six ou huit volumes de la procédure pénale conservée aux Archives d’État et de m’autoriser à lire les plus de 1000 pages qu’elle contient.

Confidences familiales

Pour la première fois également, tous les proches des principaux acteurs du drame ont été contactés et laissés libres d’exprimer leur ressenti. Si le fils de Pierre Jaccoud a fermement rejeté la proposition qui lui était faite d’évoquer ses souvenirs et de prendre une dernière fois la défense de son père, il n’en fut pas de même de la famille Zumbach. Les quatre petits-enfants de Charles Zumbach ont accepté de témoigner. Plusieurs observateurs de l’époque ont fait de même. L’enquête fut difficile, car des témoins adultes d’une affaire s’étant déroulée il y a soixante ans ne sont pas légion.

L’ancien employé de Pierre Jaccoud, l’homme qui a repris le cabinet après l’affaire, un des principaux témoins de la soirée fatidique, Me Charles-André Junod, a refusé toute rencontre avec une formule cinglante : « Ça ne m’intéresse pas de parler de la question. »

« C’est un des dossiers les plus troublants, les plus énigmatiques qui aient jamais défrayé la chronique judiciaire de notre pays. »

Sylvie ArseverJournal de Genève

Plusieurs aspects ont provoqué le retentissement de l’affaire Jaccoud.

Ce n’est pas tous les jours qu’un bâtonnier s’assied sur le banc des accusés d’une Cour d’assises, prévenu d’assassinat. Quand la justice doit juger l’un des siens, elle oscille entre esprit de corps et équité. On est plus en délicatesse avec chaque acte ordonné.

Qu’on en vienne ensuite à disséquer les turpitudes privées d’un notable n’a jamais bien passé la rampe. « Non, pas lui ! s’exclame-t-on. Pas cet homme-là ! » Comme si, parce qu’on est élégant et cultivé, on ne pouvait être violent ou jaloux…

La personnalité de l’avocat qu’était Pierre Jaccoud – littéralement hors norme – a effectivement joué un rôle important.

Cet homme rayonnait depuis des années sur la cité lorsqu’éclata le drame. Il était membre du tout-puissant parti radical qui faisait et défaisait les carrières. Cette suprématie conférait à ses membres une sorte d’impunité dont Jaccoud a peut-être voulu se prévaloir, certain qu’on n’oserait pas s’en prendre à lui.

Cherchez la femme

Un dernier élément a fait de cette affaire le roman-feuilleton populaire qu’elle est devenue : Linda Baud. La jeune maîtresse, celle par qui le malheur arrive. La célibataire qui faisait battre quelques cœurs, et dont la liaison sans lendemain avec le fils Zumbach serait à l’origine du meurtre de Plan-les-Ouates.

La femme, surtout, pour laquelle Pierre Jaccoud le calviniste avait perdu la tête. Celle qu’il avait essayé de cacher, celle dont il avait fait la muse de ses rêves jamais assouvis, celle enfin que la bonne société hypocrite fit mine de découvrir alors que la liaison de l’avocat n’était qu’un secret de polichinelle. On fustigeait, on insultait, mais on rêvait secrètement de l’audace qu’il avait fallu pour vivre ce bonheur.

Ce livre tentera de dire ce que fut l’affaire Jaccoud, en ne s’appuyant que sur la procédure pénale quant aux faits et en la replaçant dans son époque, grâce aux archives de presse et aux témoignages.

Un meurtre dans la campagne

Le 1er mai 1958 est un jeudi de beau temps.

Marie Zumbach, 60 ans, a laissé son époux à la maison pour la soirée, il doit travailler dans son garage et faire ses comptes sur la table de la cuisine, comme d’habitude. Elle a rejoint l’ouvroir de la paroisse et passé un moment agréable avec ses amies.

Mme Delacrétaz la raccompagne en voiture. Il n’est pas encore 23 heures. Les deux femmes s’étonnent de voir la lampe allumée sur le perron de l’entrée ainsi que dans la cuisine dont les volets ne sont pas fermés.

Et un vélo est appuyé contre la haie, juste à côté du portail.

Charles aurait-il reçu de la visite ? À une heure pareille ?

Marie Zumbach remercie son amie et se dirige vers la maison en fronçant les sourcils. Il semble que la porte d’entrée soit entrouverte. Tout ça n’est pas normal.

Elle pénètre dans le logement en appelant doucement son mari.

Mais Charles ne répond pas.

Elle voit de la lumière dans la pièce de travail de son fils André, là où il a installé son piano, une pièce adjacente au salon.

Elle s’avance et perçoit alors des bruits de lutte. Elle entend son mari appeler au secours.

Ce qui se passe ensuite est exposé par elle dans un procès-verbal daté du 2 mai 1958 (pièce 12) : « J’ai entrouvert la porte et passé ma tête dans l’entrebâillement. Je n’ai pas remarqué où se trouvait mon mari, car mon regard a été immédiatement attiré par un individu inconnu qui se tenait debout vers la porte communiquant avec la salle à manger. Cet individu me faisait face et avait un pistolet à la main qu’il dirigeait contre moi. J’ai l’impression qu’il a été surpris de mon arrivée. À ce moment, j’ai refermé la porte et je me suis enfuie dans le jardin, épouvantée. Tout cela s’est passé très rapidement. Je n’ai pas eu le temps d’examiner l’individu en question, qui s’est lancé à ma poursuite. J’ai entendu un coup de feu et je suis tombée, mais je précise que je n’avais pas été atteinte. Un deuxième coup de feu a retenti pendant que j’étais à terre et j’ai immédiatement senti une douleur dans le dos. Je me suis relevée et j’ai couru chercher du secours en me dirigeant vers la cabane à outils du voisin […]. J’ai remarqué que, pendant ce temps, mon agresseur est retourné dans la maison ; j’ai appelé au secours. L’assassin n’a fait qu’entrer et sortir. Je l’ai vu s’éloigner à bicyclette, en direction de la route de Base. Il m’a paru hésiter ou avoir de la difficulté avec sa machine. Je suis immédiatement retournée dans la maison et j’ai trouvé mon mari à terre dans le bureau, entre la porte et le piano, sur le dos. J’ai cherché du cognac pour lui donner. Mon mari n’a pas prononcé un mot. Je me suis agenouillée vers mon mari et M. Bouchardy, notre voisin, est arrivé peu après. »

Il est 22 h 50. Victor Bouchardy, le voisin, qui allait fermer les volets de sa cuisine entend la détonation et les cris de sa voisine. Il va précipitamment à la rencontre de la malheureuse femme qui s’est appuyée sur la barrière séparant les deux propriétés. À mots hachés, elle lui dit que quelque chose vient de se passer dans la maison.

– On m’a tiré dessus !

– Qui ? demande M. Bouchardy.

– Je ne sais pas, un homme ! »

Au même moment, il voit comme elle l’assassin qui sort de la villa et enfourche son vélo, « qui a fait du bruit ». Ils sont à ce moment à plus de 10 mètres du fugitif. « Ma vue était masquée par un arbre, par le pilier du portail et par un bosquet de lilas ; ce qui fait qu’avec l’obscurité je n’ai pu le détailler » précisera-t-il le lendemain à la police. Une photo du dossier montre d’ailleurs très bien que, de cet endroit, on ne voit pas vraiment le portail. Il dira toutefois que l’individu était « de grandeur moyenne, probablement vêtu de foncé ».

Pendant que Marie Zumbach, malgré sa blessure, retourne dans la maison, Victor Bouchardy fait le tour par le chemin pour la rejoindre, non sans avoir crié à sa femme de téléphoner à la police.

Quand il entre prudemment dans la maison, ce qu’il découvre est impressionnant.

Dans la pièce encore illuminée, Charles Zumbach gît sur le sol, les pieds vers la porte, le haut du corps entre le piano et la bibliothèque. Sur le dos, les bras en croix. Il a perdu une pantoufle dans ce qui semble bien avoir été une bagarre.

Le malheureux Bouchardy comprend vite que son voisin est mort et qu’il n’y a plus rien à faire pour lui. Il retient Marie Zumbach qui refuse sans doute la réalité et essaie de faire boire du cognac à son mari.

Arrivée de la police

Deux gendarmes de la brigade motorisée sont les premiers sur place, sept minutes plus tard. Une ambulance emmène Marie Zumbach à l’hôpital. Victor Bouchardy tente d’alerter par téléphone Henri Zumbach, le fils aîné du mort. Mais ce dernier n’est pas chez lui. Sa belle-mère répond à sa place et promet de faire le nécessaire pour l’avertir.

Les premières constatations sont effectuées sous l’œil de Charles Knecht, chef de la police, du commissaire de police Jaquenoud, et du médecin légiste Naville. À 23 h 15, le Service d’identification judiciaire (SIJ) prend le relais des gendarmes. Le sous-brigadier Olesen et les inspecteurs Widmer, Morel et Rais commencent par examiner minutieusement le seuil de la pièce et la zone proche du cadavre.

La pièce est en grand désordre. Le tapis est violemment froissé, une chaise est renversée, son placet s’est détaché et se trouve à présent au pied d’un fauteuil en osier. Différents papiers sont à terre sous le piano et une porte de l’armoire qui se trouve près de la fenêtre est ouverte.

Les agents relèvent une trace de semelle en caoutchouc qui s’avérera très vite être celle de la pantoufle du voisin Bouchardy, donc écartée du dossier. Un plan de la scène de crime est dessiné.

Au milieu du tapis, une cote « C » signale une cartouche de 6,35 retrouvée non tirée. Quatre autres cotes mentionnent la découverte de douilles, près des pédales du piano, vers la paroi, devant la bibliothèque et derrière le radiateur électrique près de la porte de communication qui relie la pièce du drame à la salle à manger. Une cinquième douille est signalée sur le corps de Charles Zumbach. Les six cotes seront reportées au feutre rouge sur les photos prises dans la pièce. Aucune « empreinte digitale utile » n’est retrouvée, selon le rapport du SIJ.

Le buffet est ouvert dans la salle à manger, du travail de couture est posé près de la machine à coudre. Dans la cuisine, sur la table ronde, les inspecteurs découvrent un portefeuille ouvert, contenant 50 francs « avec diverses petites fiches portant des notes et des comptes » ainsi qu’un portemonnaie renfermant un peu plus de 122 francs, à côté d’une bouteille de cognac et d’un verre. La présence du portefeuille avec son contenu repousse d’entrée de jeu l’hypothèse d’un cambriolage ayant mal tourné.

La police examine aussi les alentours de la maison. À gauche du perron, on ramasse un dé à coudre et une douille du même calibre, de la même fabrique et de la même année que celles retrouvées sur le lieu du crime. Un agent s’empare également d’un bouton rond et de couleur sombre. Ce petit objet deviendra une des vedettes de l’affaire.

Une enquête de voisinage est ensuite rapidement menée, tandis que le signalement du meurtrier est communiqué aux douanes, tant du côté d’Annemasse que de Ferney-Voltaire et même jusqu’à Lausanne : « 30-35 ans, grand (1m75), corpulence mince, cheveux foncés ».

Loin de tout

Plan-les-Ouates est une commune qui est encore éloignée de la ville, en 1958. Les transports publics ne sont pas encore très développés. Le tram dessert la région, mais il est « peu pratique et très cher » se souvient Marcel Moery, 98 ans, qui habite au chemin des Voirets depuis 1953. Ancien élu au Conseil municipal dont il fut président à deux reprises, membre honoraire de la Mémoire de Plan-les-Ouates, il rappelle comme les routes sont à l’époque très peu fréquentées : « Sur la route de Saint-Julien, il y avait parfois des bouchons, mais c’était surtout le week-end ou au moment des départ en vacances. Sinon, il n’y avait aucun problème : moi-même, j’allais enseigner à la rue Necker à vélo. Il n’y avait aucun feu rouge sur mon parcours ! »

Dans le chemin des Voirets, depuis la route de Saint-Julien, il n’y a que très peu d’habitations ; elles se situent presque toutes sur le même côté droit quand on regarde le Jura. À gauche, ce sont des exploitations maraîchères, des plantations, des parcelles en longueur, sans oublier la fabrique de charcuterie. « C’était comme ça jusque chez les Zumbach, il n’y avait pas grand-chose. Juste avant leur maison, il y avait Bouchardy (sans le garage) raconte Marcel Moery. Si on continuait en direction du Jura, il n’y avait que quelques maisons. C’était la pleine campagne ! » Une photo de la procédure permet de voir que les constructions les plus proches sont à plusieurs centaines de mètres, au bord de la route de Base.

On comprend ainsi que le calme régnait le soir dans le quartier et que les coups de feu comme les cris de Marie Zumbach ne sont pas passés inaperçus. Plusieurs témoins les ont entendus.

L’amie de Marie Zumbach, qui vient de la déposer, parque son véhicule devant son domicile à l’angle du chemin des Voirets lorsque les hurlements retentissent. Avec le bruit du moteur, elle ne les entend pas. Son fils Joël, lui, s’est levé et essaie de distinguer ce qui se passe depuis sa fenêtre, mais sans succès.

Réagissant aux cris qu’il vient aussi de percevoir, Otto Koelle, qui habite à 300 mètres de chez les Zumbach, se précipite vers sa fenêtre. Il voit alors passer un cycliste arrivant du chemin des Voirets, qui emprunte la route de Base en direction de Perly. Il pense que si quelque chose de grave s’est produit, le cycliste se serait arrêté. Il se dit qu’il a mal entendu et retourne se coucher.

Mais quand il devine la lumière de l’ambulance, quelques minutes plus tard, il se relève, s’habille et va aux nouvelles. Il dit à la police avoir aperçu un deux-roues. « Il m’est difficile d’expliquer clairement comment j’ai vu la lumière du vélo ; il m’a semblé que le vélo zigzaguait […] que sa lumière ne fonctionnait pas de façon continue ». Il peut de surcroît préciser que le phare semblait « certainement en haut, au milieu du guidon et non pas en bas, vers la magnéto ». Sur la proposition de vocabulaire d’un policier, M. Koelle dit que la lumière du vélo « clignotait ». C’est le mot qu’il cherchait. M. Koelle confirmera tout cela devant le juge d’instruction quelques jours plus tard. Mettons cela de côté, cela aura de l’importance un peu plus loin dans l’enquête.

Plusieurs autres personnes sont questionnées dans le secteur et affirment toutes n’avoir rien entendu et pas croisé de bicyclette ou en avoir entrevue une, mais sans plus. Une fois toutes les constatations dans la villa terminées, les scellés sont apposés sur les deux portes donnant accès au domicile des Zumbach. Un inspecteur reste de garde à l’intérieur et des gendarmes surveillent les alentours.

Une piste très mince

À 23 h 30 les inspecteurs Goebler et Trémège arrivent sur les lieux, rejoints dix minutes plus tard par le procureur général Charles Cornu, le juge d’instruction Pierre Moriaud et son greffier.

Ils sont là cinq minutes après l’apparition d’André Zumbach, fils cadet de la victime. On imagine son émotion puisque c’est dans sa chambre de travail que le meurtre a été commis, une pièce dans laquelle son père n’allait pas souvent.

Le jeune homme de 27 ans est musicien et travaille le soir à Radio-Genève comme régisseur musical. D’où son arrivée à cette heure tardive.

On lui annonce la mort de son père, le départ de sa mère pour l’hôpital et on se met à le bombarder de questions. Il commence péniblement par évoquer qui était son père.

Charles Zumbach, né le 2 janvier 1896, avait une formation de mécanicien. Il a notamment travaillé longtemps pour la fabrique de machines agricoles SIMAR et s’était mis à son compte depuis environ huit ans, s’occupant de la révision, de l’entretien et de la réparation de machines. Il avait aussi repris la représentation de motoculteurs-motosarcleuses pour la maison WEGA basée à Schaffhouse, ce qui lui valait de prospecter dans toute la Suisse romande avec sa station wagon Ford. Depuis deux ans, il n’exerçait plus que cette seule fonction, ayant laissé tomber la mécanique.

André Zumbach explique qu’il donnait un coup de main à son père pour sa correspondance commerciale et qu’il était donc au courant de ses affaires. « En aucun moment, il ne m’a fait part qu’il avait un litige particulièrement aigu avec l’un ou l’autre de ses clients », précise-t-il.

Alors, demandent les policiers, qui pouvait en vouloir à son père ? Lui connaît-il des ennemis ?

Comme son frère aîné le fera après lui, André parle alors d’un certain Clot, la trentaine, qui loue depuis deux ans le garage de la villa, transformé en atelier. Cet homme était suspecté depuis quelque temps par toute la famille de se livrer à des activités louches. Charles Zumbach, féru de mécanique et également serrurier, avait cru reconnaître parmi les affaires de Clot un vrai matériel de cambrioleur (cisailles, pied-de-biche, etc.). De surcroît, le locataire ne s’acquittait plus des loyers que de sept en quatorze. Une action en poursuites avait même été lancée.

Henri Zumbach, 32 ans, arrivé sur les lieux avec son épouse et son beau-frère vers 23 h 55, dit qu’il ne connaît pas non plus d’ennemi à son père et qu’il ne voit pas qui a pu commettre le crime. Marié depuis 1949, il n’habite plus la maison familiale, mais dans celle de la famille de sa femme avec leurs deux enfants.

Henri confirme les propos de son cadet à propos de Clot ; l’aîné, comptable de métier, aidait son père à la tenue de sa comptabilité. Il peut affirmer que Clot devait de l’argent à son père.

La piste est mince, mais la version se tient : Clot aurait très bien pu en venir aux mains avec Charles à propos de ce qu’il lui devait. Les deux hommes auraient pu se battre, car Clot avait un bon physique, mais Charles, malgré ses 62 ans, était en bonne forme. Henri l’affirme : « Mon père était vif, vigoureux et en parfaite santé. »

Comme les volets de la cuisine dans laquelle Charles avait fait ses comptes étaient encore ouverts, Henri suppose que c’est en voulant les fermer que le propriétaire a surpris quelqu’un dans le jardin et qu’il a allumé le perron pour sortir voir ce qui se passait.

Toutefois, s’il s’agissait de Clot, pourquoi la bagarre aurait-elle eu lieu dans le bureau d’André ? De surcroît, Bouchardy, le voisin, que l’on interroge sur place et à qui on soumet l’hypothèse, dit très vite que ni la silhouette qu’il a entrevue ni la démarche du fugitif ne correspondaient en rien à celle de Clot qu’il croisait souvent. Il le répétera devant le juge (pièce 407).

La police se met néanmoins à la recherche de Clot et des nombreux amis qui venaient bricoler avec lui dans le garage.

Les deux frères déclinent leur emploi du temps de la journée et sont invités à se présenter devant la police le lendemain pour faire une déposition en bonne et due forme.

Coup de tonnerre dans la nuit

Tandis qu’Henri et son épouse suivent le brigadier Goebler et les inspecteurs Mottier-Trémège jusqu’à leur domicile de la route de Saint-Julien afin que soit effectuée une visite domiciliaire comme l’exige la procédure, la nuit est très avancée. André reste sur place avec Charles Knecht, chef de la police, et Charles Cornu, procureur général.

C’est devant ces deux hommes qu’il évoque des appels reçus au central téléphonique de Radio-Genève dans la journée et dans la soirée. À chaque fois, l’interlocuteur a raccroché quand André a pris la ligne. Et la téléphoniste lui a rapporté qu’un individu anonyme s’était fait préciser les horaires d’André à deux reprises.

Pour s’assurer que Charles serait seul ou pour savoir précisément à quelle heure André rentrerait chez lui ? Ce sera une des questions clés de l’affaire.

Mais, s’interrogent MM. Cornu et Knecht, cela veut-il dire que ce n’est pas à Charles qu’on en voulait ?

Mon père n’avait pas d’ennemi, dit en substance André Zumbach, mais moi je crois que j’en ai un. Je suis fiancé avec Mlle Yvette Magnin, mais avant cela j’ai eu une très brève aventure avec une collègue de la radio, une certaine Linda Baud. Cette jeune femme avait eu longtemps un amant bien plus âgé qu’elle que je soupçonne de m’avoir envoyé des lettres anonymes la dénigrant. Cet homme pourrait bien être celui qui était dans mon bureau pour y récupérer lesdites lettres.

Les deux magistrats sont perplexes. Le mobile n’est pas mauvais, mais André sait-il seulement de qui il s’agit ? Connaît-il le nom de ce rival ?

« C’est le bâtonnier Pierre Jaccoud. »

Ces quelques mots ne font pas beaucoup de bruit dans la nuit de Plan-les-Ouates. Mais c’est un coup de tonnerre dans la République.

André Zumbach vient d’actionner un mécanisme qui va le dépasser, qui va faire beaucoup de dégâts dans plusieurs familles, en déclenchant une affaire hors norme qui va résonner bien au-delà des frontières.

Pierre Jaccoud, 53 ans, célèbre avocat, ancien bâtonnier, est alors un des hommes les plus en vue de Genève. La citadelle radicale le voit bien monter jusqu’à Berne s’asseoir sur un siège de conseiller fédéral.

« Jaccoud ? Vous n’y pensez pas ! » s’exclament en chœur Knecht et Cornu, qui ont pâli à cette mention.

Ils ne sont pas au bout de leurs surprises.

Citadelle radicale

Àl’heure où éclate l’affaire qu’on nomme encore le « meurtre de Plan-les-Ouates », Pierre Jaccoud est un des acteurs les plus en vue de la vie politique et judiciaire genevoise.

« Jaccoud était un avocat stellaire, il régnait sur notre ville, décrit Me Marc Bonnant, qui fut un des ses avocats dans les années 1970. Il était radical, du temps où le parti radical faisait la Suisse, il a été député, il a été un bâtonnier célébré, il avait une autorité académique et morale, il était de surcroît musicien, il avait une pluralité de dons reconnus. » Et l’avocat de poursuivre, admiratif de l’homme avec lequel il avoue avoir eu une fusion d’esprit : « Il avait à la fois l’autorité et le pouvoir, à entendre selon la distinction ancienne : le pouvoir tient au statut, et l’autorité tient à la stature, il avait le pouvoir parce qu’il était un politicien renommé et il avait l’autorité de sa compétence, de son savoir. Donc il avait absolument tout. »

C’est ce qui fait pâlir Charles Knecht au chemin des Voirets dans la nuit du 2 mai 1958. Le seul nom de Jaccoud évoque une statue de commandeur, inattaquable. Tout le monde le connaît. Il est partout. Le parti radical est partout.

L’homme politique

Les années cinquante sont marquées par la mainmise des héritiers de James Fazy sur tous les rouages de la ville-république. Parmi les partis « bourgeois », ils sont ceux qui tirent au mieux leur épingle du jeu depuis la fin de la guerre. « Ils utilisaient tous les pouvoirs se souvient Marcel Moery, ils étaient très influents, ils avaient des gens partout. » Le gouvernement élu dès 1954 s’appuie sur quatre radicaux : François Perréard, Alfred Borel, Jean Dutoit et Charles Duboule (qui sera remplacé en cours de législature par Édouard Chamay).

Il faut dire qu’il a peu de résistance en face de lui, ce parti radical, avec un effritement des partis de gauche qui se manifeste lentement. « Les socialistes n’impressionnaient personne, raconte Pierre Dupasquier, avocat aujourd’hui retraité, fils de juge et filleul de Jean Wuarin, illustre député libéral. Les communistes étaient un peu plus craints, on gardait un souvenir mitigé de l’époque de Léon Nicole. Mais on pensait qu’ils n’avaient pas une grande marge de manœuvre. »

À l’époque, l’obédience dépendait beaucoup du milieu dans lequel on était né. « Les radicaux recrutaient dans les classes populaires, celle des artisans, des commerçants, de ceux qui devaient arriver », se souvient Pierre Dupasquier.

En face des radicaux émerge un parti indépendant chrétien-social (PICS) besogneux qui fourbit ses armes en tentant d’effacer petit à petit son image de parti « catholique » et qui n’a qu’un élu (Émile Dupont) en 1954. Sans oublier un parti libéral encore en construction et presque insignifiant. « C’étaient des libéraux que j’appellerais historiques et humanistes, ajoute Pierre Dupasquier, ce n’étaient pas les libéraux affairistes de maintenant. Il y avait Helg, Dominicé, Haller… C’était un parti qu’on respectait mais qui n’avait pas de poids réel sur le plan de la menée des affaires de l’État. Ils étaient issus d’une certaine classe aristocratique, de la droite démocrate, dont certains gardaient des affinités avec le parti d’Oltramare. C’était le parti des intellectuels. »

Les radicaux tiennent donc tous les leviers de commande et Pierre Jaccoud n’en est pas un des moindres. Bâtonnier en 1953 et 1954, il a été conseiller municipal de la Ville de Genève, puis député. On le pressent volontiers pour le Conseil d’État, on le voit très bien tenter sa chance à Berne au parlement, voire au Conseil fédéral. Il en a l’envergure.

Mais il a aussi un caractère qui agace en politique. Il aime contrer, piquer. Il est facilement arrogant, sûr de lui. Ses interventions dans les hémicycles résonnent loin à la ronde. Il se fait des ennemis de tous bords. Ainsi cette affaire qui l’oppose, en 1952, au conseiller d’État Albert Picot. L’homme a de la bouteille, il siège à l’Exécutif depuis le milieu des années trente sous l’étiquette « Démocrates ».

L’Entente nationale qui unit les partis bourgeois aurait pourtant dû retenir le bouillant Jaccoud qui ne l’entend pas de cette oreille et agresse littéralement le conseiller d’État à propos de l’enseignement primaire. Une prise de position qui ne lui sera pas facilement pardonnée, ni par le magistrat ni par son parti.

Le côté provocateur de Pierre Jaccoud sera aussi critiqué par les partis de gauche et les communistes en particulier, à qui Jaccoud reproche « d’oublier un peu vite ce qui se passe à l’Est » lors d’un débat sur des violences policières.

Plusieurs de ses amis le reconnaîtront : Pierre Jaccoud est un homme brillant, mais il a un don particulier pour se faire des ennemis. Quand l’affaire de Plan-les-Ouates le rattrape, cela ne joue évidemment pas en sa faveur ; on parle même de règlement de compte activé par une classe politique ravie d’assister à sa chute.

En mai 1958, Pierre Jaccoud assume à lui seul un nombre important de « casquettes » (voir Fiche biographique). Il est membre d’une quinzaine de conseils d’administration de prestige.

Peut-être pas franc-maçon – comme l’ont affirmé certains par la suite, ce qui semble être faux – mais très proche des milieux de cette obédience, et notamment de la Société des Vieux-Grenadiers devant laquelle il prononce des conférences appréciées.

Il est ce qu’on a souvent appelé un « faiseur de rois ». Il suffit d’être recommandé par lui pour accéder au poste souhaité. Jean-Noël Cuénod le rappelle dans un article de la Tribune de Genève de 1999 : « Bien des Genevois ont besoin de lui pour assurer leur ascension sociale, que ce soit en politique, dans l’univers culturel ou au sein de la magistrature. » C’est dire si les dettes de certains sont importantes envers l’avocat. Le juge Moriaud, à qui l’affaire est confiée, est d’ailleurs l’un d’eux. Ce sera une des fausses notes de ce dossier qui en a compté beaucoup.

Le brillant avocat

Titulaire d’une licence en droit à 22 ans, Pierre Jaccoud entre dans l’étude de son père. Il le fait, contraint et forcé, alors qu’il se préparait plutôt pour un séjour en Allemagne. Mais l’associé de son père vient de mourir brusquement et on a besoin de forces vives dans l’étude. C’est donc ici plutôt qu’en Allemagne qu’il fera son stage. Et il n’a que 26 ans lorsque la maladie paternelle (parkinson) l’oblige à reprendre entièrement le bureau sous son contrôle. Pierre Jaccoud, pour qui le devoir passe avant tout (les psychiatres nous en reparleront bientôt), se jette dans la bagarre, écartant d’autres penchants plus artistiques.

Il va très vite donner à l’étude une ampleur qu’elle n’avait pas, en empoignant des dossiers qu’on dirait aujourd’hui « médiatiques », et accompagner des clients célèbres, parmi lesquels l’actrice Michèle Morgan, le comédien Sacha Guitry, le chanteur Guy Béart. Sa renommée s’étend encore lorsqu’il assiste le prince Aga Khan dans son divorce d’avec Rita Hayworth. Son carnet d’adresses s’épaissit.

Il prend à côté de cela différentes responsabilités para-professionnelles, au sein de la Commission de surveillance des avocats, de la Société de droit et de législation ou encore de l’Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle. Il garde toutefois un peu de son temps pour tendre la main à des personnes en difficulté, comme viendra en attester un ancien client au cours du procès, affirmant que Jaccoud « ne réclame pas toujours d’honoraires pour son activité ».

Et pourtant… C’était un homme « devant qui tout pliait, qui faisait et défaisait bien des carrières jusque dans le Palais de justice. Pierre Jaccoud était à Genève, au temps de sa puissance, plus craint qu’aimé : à cause de sa fierté qui se voulait par moments insolente, à cause de la vivacité de son langage dont il n’émoussait pas toujours les pointes cruelles », a écrit la célèbre chroniqueuse judiciaire Anne-Marie Burger dans son ouvrage Les Naufrages de l’amour (1976).

L’artiste, enfin

Jaccoud est un érudit tel qu’on le dessine dans ces années-là. Le chroniqueur Étienne Dumont le résume : « Un avocat des années cinquante est bibliophile, il achète des éditions rares. Les gens éduqués aiment la musique. Classique, bien sûr. Ils vont au concert, ils ont un abonnement. » Le bâtonnier est de ceux-ci. Ce que confirme Me Bonnant : « J’ai chez moi la bibliothèque de Pierre Jaccoud. Elle est exceptionnelle : cela va de Racine à Chateaubriand, une bibliothèque de réactionnaire, d’antimoderne. C’est la bibliothèque d’un intellectuel. Les avocats d’aujourd’hui n’ont plus le même rapport avec les mots. »

Féru de beaux-arts, Pierre Jaccoud écume les musées au moindre voyage. Il fait montre d’une connaissance étendue dans le domaine. On dit facilement de lui qu’il « ruisselle d’intelligence »…

Il est de surcroît fin musicien. Il joue du violon avec talent et ses études au Conservatoire, menées en même temps que celles de droit, ont été couronnées par un Deuxième Prix ; régulièrement, il joue avec brio pour quelques amis. On sait que l’artiste, en lui, aurait préféré prendre le pas sur l’avocat, mais le devoir l’a emporté.

Me Nicolet, un de ses avocats, homme de gauche lui-même et défenseur d’autres hommes de gauche, le dira au procès : « Je défends aujourd’hui un radical, parce que je considère que c’est mon devoir. […] Si Jaccoud n’avait pas été cet homme-là, peut-être ne serait-il pas là aujourd’hui ? »

On peut en effet se poser la question : l’affaire aurait-elle connu une telle ampleur si Jaccoud n’avait pas été Jaccoud ?