Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Altamarea Ediciones

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

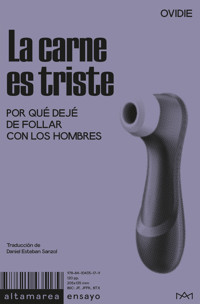

Un buen día, Ovidie dijo basta. Y decidió dejar de acostarse con hombres. Comenzaba así una huelga de sexo que, en el momento de escribir el presente libro, duraba ya cuatro años. En estas páginas, la artista francesa enumera todas y cada una de las razones y experiencias que, a lo largo de su vida, la han conducido hasta ese punto. Con cruda franqueza y un estilo combativo y desacomplejado, Ovidie clama contra las miserias del patriarcado, su violencia, sus múltiples formas de dominación sobre la mujer. Pero, al mismo tiempo, va tejiendo el relato de un viaje personal de autodescubrimiento que, partiendo de la «simple» renuncia al sexo, hará de ella una persona nueva. Ovidie, una de las figuras más emblemáticas y polémicas del feminismo en Francia, nos sacude aquí con «un grito liberador cuyo aluvión de palabras se dirige a la catarsis, un aullido de rabia que aspira a hacerte reflexionar».

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 147

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

ENSAYO 46

El sexo no tiene nada que ver con las relaciones. Más bien al contrario. Es una actividad solitaria y en absoluto creativa, una completa pérdida de tiempo. […] Es necesario estar muy hartas del coito para decidir profesar el anti-coito, y las mujeres SCUM hemos vivido toda clase de putadas. Por eso, ahora estamos preparadas para querer algo nuevo.

VALERIE SOLANAS, Manifiesto SCUM

Las mujeres siempre son demasiado de lo que son, son esclavas de su sexo […], muñecas que llevan tal talla, tal peinado, que no desean nada y que siempre desean más, que se masturban con cualquier excusa y nunca tienen bastante, cuyo único cometido es excitar a los hombres y que no tienen otro objetivo en la vida que mirarse en el espejo y compararse con las demás.

NELLY ARCAN, Puta

ADVERTENCIA

El librito que, ahora mismo, sostienes entre las manos no es ningún ejemplo de ensayo ni de manifiesto. No pretende darle a nadie lecciones de feminismo ni trata de proponer una sociedad mejor. Si acaso, es una rabieta, un grito liberador cuyo aluvión de palabras se dirige a la catarsis. Es un aullido de rabia que aspira a hacerte reflexionar.

Por momentos, me parece una secuencia de golpes propinados contra el aire. Un berrinche inútil. Los últimos estertores de un animal malherido al que nadie osa acercarse.

Este libro es un barniz agrietado que, si lo rascas con ganas, deja entrever mis miserias y las de mis semejantes. El montón de mierda que guardo bajo la alfombra.

La médula de este libro son todas esas palabras que jamás pronunciaría. Las ideas que me prohíbo a mí misma articular, por miedo a lo que pueda salir de mi boca.

Este libro es un acto de violencia que me va a costar muy caro, pero sin el cual no hay sosiego que valga.

Este libro lleva dentro la furia que me consume.

PRÓLOGO

Un buen día, dije basta.

No es que me hubieran faltado señales premonitorias. Estas cosas, por supuesto, nunca surgen de la nada. El sentimiento de asco, que asomaba la patita tan solo de vez en cuando, se fue adueñando de todo hasta romperme por dentro. Como si fuera una especie de agotamiento mental. Prácticamente un derrumbe. Se me hizo casi imposible dar un solo paso más, caminar otro kilómetro en mi larga travesía hacia el absurdo absoluto.

¡La de veces que pensé en los muchos revolcones a los que no me negué por pura educación, solo por no lastimar unos egos muy endebles! ¡O en el mogollón de polvos en los que ni me corrí, pues mi derecho al disfrute se vio prescindible! Citas donde me aburrí como una auténtica ostra pero preferí fingir para que acabasen antes. Coitos que me hicieron daño antes, durante y después. Cuando pienso en todo ello, me vuelven a la cabeza los duros preparativos con la maquinilla en la mano, las embestidas a pelo, las posiciones incómodas, la inevitable cistitis a la mañana siguiente —con lo mucho que costaba que te vieran en urgencias—, los ataques de micosis —al parecer, esperar que se lavaran las manos era pedir demasiado— o el semen alcalino de ellos, que me destrozaba la flora y traía de regalo un brote de vaginosis. Recuerdo todos los sapos que me tuve que tragar para seguir cotizando en el áspero mercado de la follabilidad. Los interminables años contando calorías, los cientos de horas corriendo en ayunas hasta caer rendida. El derroche de pasta malgastada en lencería, en tacones imposibles que me destrozaban los pies hasta volverme incapaz de caminar libremente, en potingues prohibitivos que no cumplen lo que prometen, en ratos de criolipólisis para congelar mi grasa corporal, en terapias de exfoliación que me abrasaban la piel y otras mil ideas violentas que me costaban siempre un ojo de la cara. Pienso en las muchas torturas que pagué de mi bolsillo solo para hacerme daño. En el tiempo malgastado adecentándome las uñas, poniéndome mascarillas o limpiadores faciales y tiñéndome las canas con el torso humillado sobre la bañera. ¡Son demasiadas molestias para acabar enrollándome con el salido de turno! ¡Demasiadas como para reavivar una llama consumida tras años de convivencia! Ya no sé ni la de horas que me he tirado estudiando, intentando convertirme en una sabia del sexo para satisfacer mejor a alguien que, in fine, tendrá bastante con un par de metesacas después de un cunnilingus bastante lamentable. Hablo de una vida entera orientada por completo al placer de los hombres, del ansia por conseguir su mirada aprobadora. De las formas de servidumbre a las que se entregan, gustosas, las mujeres heterosexuales a cambio de tan poco, sin duda por pánico a quedarse solas en cuanto les salgan arrugas, como esas solteronas a las que se mira con lástima. De repente, todo esto me pareció insoportable.

Decidí dejar de acostarme con los hombres.

1

Mientras escribo estas líneas, llevo casi cuatro años en huelga de sexo. Decidí parar el carro sin que hubiera un detonante. Aunque tal vez sí lo hubo. Pues, hasta ese momento, me había llevado una serie de hostias de lo más habituales: un desamor por aquí, algún que otro episodio de cuernos por allá o cierto aborto espontáneo que antaño, por decoro, se habría considerado una cosita de nada —poco más que un «retraso menstrual»—. Al principio, ni siquiera me tomé la renuncia como una huelga oficial o un acto militante. Tampoco tenía intención de cobrarme ninguna venganza ad hominem. Al fin y al cabo, ¿quién era yo para negarle el postre a nadie? Simplemente, tomé la decisión de empezar una huelga silenciosa en lo que a mi cama se refería. ¡A ver lo que daba de sí! Por decirlo de otro modo, le eché una moneda a la máquina para ver si se apreciaba algún cambio en mi vida, en mis rutinas, en mi relación con los hombres, en mi cuerpo o respecto a mi lugar en el mundo. No penséis que me desperté diciendo: «Mañana mismo lo dejo», tal como solemos hacer para ponernos a dieta o tirar el tabaco a la basura —resoluciones siempre tan edificantes como endebles—. Apenas un año antes, se había dado un precedente, la señal que me indicaba el camino. A modo de experimento, me había resuelto a empezar algo que denominé «huelga de mamadas». Esta idea esclarecedora se me había ocurrido charlando con una amiga, quien me había confesado que ya no estaba dispuesta a soplar la trompeta de nadie a menos que ella se hubiera corrido antes. Cuando escuché aquello, me partí de risa. «Como hubiera tenido que esperar —le dije— a que mis ligues me llevaran al orgasmo para bajarme al pilón, pocos lametones se habrían llevado los pobres». Sin embargo, al hablar con mi amiga, comprendí dónde estaba el verdadero problema: en que las mujeres asumimos sin chistar la obligación de satisfacer a nuestro compañero sin pedirle nada a él. Vaya, que pagamos sin recibir un carajo a cambio. A partir de entonces, me empezó a parecer completamente abusivo plegarme a un ejercicio tan unilateral, sobre todo si tenemos en cuenta que mi propio placer brillaba por su ausencia entre las preocupaciones de mis parejas (tanto si eran rolletes esporádicos como si habían hincado rodilla). Para ser sincera, ya me había sorprendido a mí misma alguna que otra vez dejando la mente en blanco mientras hacía una mamada; entregándome a una suerte de vagabundeo mental que me distrajera de lo que estaba ocurriendo. No era la primera vez que ejecutaba los gestos como si fuera una autómata; me ponía a redactar correos en mi cabeza o le daba vueltas a la lista de la compra con una polla en la boca. Ahí fue cuando decidí dejar de esquivar el tema. Poner fin a tanta patochada. La idea de hacer una huelga cayó por su propio peso. Pese a todo, he de decir que a mí se me da muy bien jugar a ese jueguecito, ponerme el disfraz de la amante ideal que se lo pasa en grande, que se desvive por una nalgadita como si fuera un perrillo faldero. «Lo haces genial, cariño, ¡qué bien la comes!». ¡Hombre, pues claro que lo hago bien! Como todas las mujeres. ¡Si hasta un chimpancé sería capaz de hacerlo! Pero aún hay algo peor: muchas veces, las mujeres preferimos conceder una mamada antes que afrontar una penetración con todo lo que conlleva: la ducha, la irritación, la quemazón a la hora de mear, el consiguiente sobre de arándano en polvo con el desayuno. O más grave todavía: el temor a que el chico no te la saque a tiempo, a que el condón se rompa, a pillarte una clamidia o a encontrarte, dos semanas más tarde, contando como una loca los días para ver si por fin nos baja la puta regla. Por no hablar de las náuseas de la píldora, ni del pavor a tener que abortar solas. Sí, en ocasiones vale más chupársela y que te dejen tranquila. ¿Por qué os pensáis, si no, que las trabajadoras sexuales cobran las mamadas más baratas que el coito? ¡Pues porque agota menos y exige menos aguante al dolor! El caso es que una mañana me resultó insoportable entregarme a todo esto de un modo tan gratuito, sin contrapartida. Pienso en el sinfín de veces en las que debí ceder para no meterme en líos. Casi habría preferido encontrarme veinte pavos encima de la mesilla a la mañana siguiente. Al menos, la experiencia habría tenido un poco más de sentido. Algo así le pasaba a mi amiga Laurence, cuyo novio le exigía —según ella me contó— una felación diaria en cuanto se despertaban. ¡Pobre de ella como se le ocurriera negarle el capricho! En ese caso, el tipo no le volvía a dirigir la palabra. Por eso, con tal de que reinara la paz en casa, mi amiga pasaba por el aro. ¡Ojalá a ella también le hubieran dejado un billete de veinte todas esas veces! Ahora las dos tendríamos pasta más que de sobra para comprar un convento y recluirnos en él, alejadas de los hombres. Incluso fundaríamos una comunidad solo para mujeres cansadas de chuparla. Tendría tantas integrantes que acabaríamos creando hasta nuestro propio Estado, con nuestra propia bandera, nuestra propia moneda y nuestro himno nacional.

Así fue, en definitiva, como empezó todo. Con mi negativa a hacer más felaciones. Un rechazo tan innegociable que, llegado un momento, mientras pasaba revista a mi ciclo menstrual, me di cuenta de que llevaba tres meses sin follar. Y esos tres meses pronto fueron seis, más tarde nueve… y así sucesivamente. Como si de un contrato renovable se tratara, pero sin letra pequeña ni compromisos de cara al futuro, mi huelga de sexo oral acabó dando paso, de forma natural, a una huelga del coito y del sexo en general. Transcurrido un año en estas circunstancias, tuve que admitir que no lo echaba de menos. Lo que parecía algo provisional había llegado para quedarse. Aun así, tres meses de abstinencia todavía tienen un pase. Todo el mundo ha vivido alguna vez una sequía parecida. Las parejas de larga duración saben bien de lo hablo: casi ninguna de ellas consigue hacer el amor dos veces por semana. Y, si me equivoco, que me expliquen de dónde sacan las ganas y el tiempo para hacerlo. En cualquier caso, una sequía de seis meses ya empieza a cantar un poco. La gente empieza hacerse preguntas: sin ir más lejos, mi ginecóloga, sorprendida al enterarse de que no tomo la píldora ni me pongo el DIU. «¿Me pedirás cita, entiendo, en cuanto se confirme tu embarazo?». De eso nada, querida. A menos que me quede preñada por intercesión divina, no será necesario que me auscultes la barriga. Pese a todo, un semestre sin sexo aún parece soportable; nos lo podemos tomar como un sencillo paréntesis o como un pequeño bache en nuestra vida afectiva. Pero cuando pasa un año, tu caso resulta atípico, por lo menos en mujeres de mi edad. No debemos olvidar que le di la espalda al sexo a los treinta y ocho años —es decir, más de una década antes de como suele ocurrir— y en un momento vital en el que yo aún era potable a ojos de la sociedad. Hoy, con cuarenta y dos, sigo siendo un poco joven para colgar las botas. En cualquier caso, tirarse cuatro años sin acostarse con nadie es raro de narices.

Según las estadísticas, lo habitual suele ser que cierres el chiringuito llegada la menopausia, ese punto de inflexión que acostumbran a pintarnos como una caída al vacío. Un triángulo de las Bermudas en cuyo interior el deseo femenino no aparece en los radares; un espacio en el que las mujeres, de repente convertidas en seres abominables, parecemos condenadas a procurarnos un amo como perras repudiadas. En mi caso, yo me encuentro todavía en los primeros compases de la cuarentena, también una edad cruel para todas las mujeres, pues nos impone una fecha a partir de la cual los hombres-consumidores torcerán el gesto cuando nos echen el ojo. Como si vieran un producto caducado a punto de avinagrarse, solo los más osados todavía estarán dispuestos a llevárselo a la boca algunos añitos más —«¡El arroz no se pasa! ¿Qué patochadas son esas?», dirán para consolarnos—. Y, en menos de lo que canta un gallo, te tiran a la basura como a los viejos envases y se compran otros nuevos. Los cuarenta son la edad en la que las mujeres comenzamos a asumir que no tendremos (más) hijos. Quizá por este motivo, aquel aborto que tuve, esa «cosita de nada» de la que os he hablado antes, me vuelve a la cabeza con tanta frecuencia. Cuando hablo de este episodio me descubro describiéndolo como algo «insignificante»; como si, al usar este adjetivo, mi tristeza se encogiera hasta adquirir el tamaño de aquel embrión perdido, apenas más grande que una pompita de jabón; como si me viera obligada a fingir que ese último tren hacia la maternidad no me había hecho mella. A mis cuarenta y dos años, no me queda otra que asumir que ya no traeré más hijos al mundo —o, al menos, no con la facilidad ni con el arrojo que tenía a los veinticinco—. Tengo que aceptar que mis ovocitos se están malogrando; y, de ocurrir un milagro, me tendría que someter a una batería de pruebas —todas ellas invasivas— y me mirarían con lupa sin concederme un respiro. Peor aún: me tocaría soportar a los temibles obstetras y su odiosa altanería. El modo tan arrogante con que hablan a sus pacientes, demasiado catetas como para explicarles las cosas a fondo cuando pueden, simplemente, mirarlas por encima del hombro. De hecho, debo confesar que yo preferí abstenerme de pedir consejo cuando tuve el aborto. No me fío ni un pelo de ellos. No tengo ninguna gana de que estos hombres me toquen, y lo mismo os digo respecto a los ginecólogos (incluso si son mujeres). De hecho, tendría que sentarme a preparar otro libro titulado Un buen día, dije basta a la ginecología. Os aseguro que sería un superventas y se traduciría a una treintena de idiomas. ¡Es tremendo lo humilladas que salimos las mujeres cada vez que pisamos sus dichosos gabinetes! ¡Cómo nos ridiculiza tener que posar los pies sobre esos estribos y permitir que nos hurguen por dentro —como cuando llevas un coche viejo al taller— mientras ellos se olvidan de que, tras ese coño, existe una persona!

Esta huelga de sexo, unida a haber llegado a los cuarenta, me obliga a preguntarme por mi valor social como mujer que soy. Pues lo que determina la valía de una chica en nuestra sociedad es su follabilidad, ya sea real o simbólica. Tendemos a creer que, por encima de todo, a las mujeres nos está reservado el papel de madres. Y, una vez cumplido este cometido, la sociedad considera que debemos transformarnos en unas working mums como es debido. Cada vez que, navegando en las redes, me topo con usuarias que se autocalifican de «mami-emprendedoras», se me saltan los colores. ¡Menuda hipocresía! ¡Si la única función que las mujeres hetero cumplimos en la sociedad es empalmar a los hombres y aprovecharnos de ello! Eso sí, nunca lo hacemos a cambio de dinero. ¡Dios nos libre de pensar semejante aberración! ¡Ni que fuéramos rameras! Pues si algo se aborrece en nuestra sociedad es a las prostitutas. Su pasmosa lucidez nos resulta insoportable, pues saben desde siempre una realidad que preferimos esconder debajo de la alfombra: que la heterosexualidad es otro nombre que damos al trabajo gratuito. Las tías heterosexuales simplemente somos putas que no cobran un duro —da igual si nos acostamos con un hombre o con doscientos—. No estamos dispuestas a que nos paguen en cash por las cosas que ofrecemos, quizá porque esos intercambios nos parecen más honestos de la cuenta, demasiado contractuales, meras transacciones sin trampa ni cartón. En lugar de ello, pedimos rosas y amor. ¿Os dais cuenta? La clave es mantener viva, cueste lo que cueste, esa tremenda mentira que consiste en presentar las relaciones (afectivas o sexuales) como desinteresadas. Por desgracia, amigas mías —permitidme que lo diga sin tapujos—, la heterosexualidad no le sale gratis a nadie. De hecho, es un sistema radicalmente venal. Por ese mismo motivo, las mujeres aceptamos tener sexo desde el minuto uno siempre a cambio de algo, ya sean bienes materiales, seguridad, cariño o ascenso social. Ni una sola mujer ha follado jamás con un hombre por la cara. Y la razón es muy simple: los hombres hetero follan de pena.

Por tanto, si no está en nuestra mano que nos den placer, más vale rendirse a la evidencia y admitir que todo es un puro trueque económico-afectivo. Si pensáis que exagero, preguntaos por qué, en los cuentos de hadas, las intrépidas chiquillas siempre aspiran a casarse con un príncipe y nunca con un patán; o por qué en la chick lit —del rollo Cincuenta sombras de Grey