Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: 5 sens éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Écoutez, écoutez-moi…

Laissez-moi vous conter ma vie, découvrez une histoire inimaginable, comment j’ai traversé la guerre, comment j’ai rencontré l’amour. Dans ce roman, vous visiterez une île mystérieuse en Méditerranée, un territoire couvert de fleurs sauvages, survolé par des milliers d’oiseaux. Vous y ferez la connaissance d’un ange et avec moi, vous réaliserez que même lorsque toutes vos illusions semblent s’être évanouies, celles-ci ressurgissent, car le souvenir du merveilleux ne s’efface jamais. Dans l’Italie de la Deuxième Guerre mondiale, un capitaine venu du nord fait une rencontre incroyable qui bouleverse sa vie à jamais. Ce récit surprenant inspiré de faits réels vous fera franchir des portes que vous n’auriez jamais pensé traverser.

À PROPOS DE L'AUTEUR

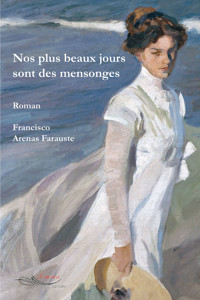

Francisco Arenas Farauste est né en Espagne et vit désormais en Suisse. Autodidacte curieux, il observe le genre humain et essaye, à sa façon, de témoigner des absurdités, des folies de ce monde. Après deux premiers romans "Le comte foudroyé", "Nos plus beaux jours sont des mensonges" et un recueil de nouvelles "Huit mille", "Le capitaine sur la falaise" est le dernier opus de sa trilogie sur l’illusion et les illusions.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 109

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

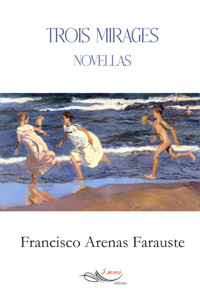

Du même auteur

– Nos plus beaux jours sont des mensonges, roman

5 Sens Editions, 2023

– Le comte foudroyé, roman

5 Sens Editions, 2022

– Huit mille, recueil de nouvelles

5 Sens Editions, 2022

Francisco Arenas Farauste

Le capitaine sur la falaise

Roman

À la mémoire d’Antonino

On n’accepte en réalité la vieillesse et la mort qu’à l’heure où elles arrivent.

George Sand, Le Marquis de Villemer

Bien que largement romancé, ce récit s’inspire d’événements qui se sont réellement produits.

Turin, le 16 mai 2003.

Voilà, je suis ici…

Nous avions rendez-vous aujourd’hui, n’est-ce pas ? Je suis désolé si j’ai l’air un peu désorienté, j’ai perdu l’habitude de converser avec quelqu’un. Voyez-vous, dans cette pièce, je ne connais personne et je me sens terriblement seul.

Comment vous appelez-vous ? Ah oui, c’est inscrit sur votre badge. Et vous exercez ce métier depuis longtemps ? Je vous prie de m’excuser, si je vous pose toutes ces questions, à dire vrai, je ne suis pas très à l’aise…

Vous n’avez pas l’air de venir de la région. Vous devez certainement être originaire du sud. Cela se voit au teint de votre peau, à la couleur de vos yeux, à la douceur de vos gestes. Dites-moi, pourquoi avez-vous déménagé si loin de votre province ?

Qu’est-ce que j’aperçois sur votre avant-bras ? Un tatouage de la Trinacria ! Quelle coïncidence extraordinaire ! Mais, il n’y a pas de hasard, me direz-vous. Vous savez, l’emblème de la Sicile, pour moi, c’est quasiment une invitation à partir loin d’ici !

Depuis peu, je me sens parfois comme une vieille épave qu’on aurait transportée hors de l’eau. Alors, rencontrer quelqu’un qui vient de là-bas, c’est revenir en arrière, ouvrir le livre de ma vie. La Sicile, je connais ! J’y ai séjourné il y a longtemps, lorsque j’étais soldat. Oui, j’ai fait la guerre. Vous savez, elle était bien étrange, cette guerre. Les ennemis changeaient au gré des saisons. Dans un conflit, on apprend à détester son adversaire, on veut lui ouvrir le ventre à coups de baïonnette. Mais là, on était perdus, les monstres devenaient amicaux, les alliés se transformaient en bourreaux, on ne savait plus qui nous devions tuer. On a fini par haïr tout le monde, c’était plus simple ; finalement, on voulait juste survivre.

Mais laissez-moi me présenter. Ah, vous connaissez déjà mon nom ? Vous avez entendu parler de moi ? Oui, évidemment ! Je radote, à mon âge la mémoire s’efface, les lettres sont désormais comme écrites sur un tableau noir, la craie s’effrite, les phrases disparaissent. Alors, j’ai ma méthode. Je pense à cet instant précis. Je me concentre sur cet événement dont je me souviendrai toujours. Puis, le reste revient, comme si ce souvenir rappelait tous les autres. Les autres, ceux qui sont moins marquants, ceux qui ne comptent pas. Ceux qui n’existent que pour souligner l’importance de celui qui les a convoqués, de celui qui les commande tous.

Vous allez me prendre pour un fou, mais lorsque je raconte ce moment, les gens se détournent de moi, ils me regardent avec pitié ou effroi. Ils se disent certainement que je ne suis qu’un vieux monsieur qui perd la boule. Pourtant, il demeurera gravé dans ma mémoire. C’est l’ultime domino qui fera basculer tous les autres, celui qui me permettra d’agencer l’histoire de ma vie, expliquant chaque étape jusqu’à mon arrivée en ce lieu.

Nous avons tous des réminiscences étranges et inexpliquées, des minutes fugaces où la raison semble avoir disparu. Ces impressions s’évanouiront avec nous, car la pudeur, l’éducation ou la honte nous rendent incapables de les partager avec quiconque. Moi, j’ose le faire, parce qu’il n’y a pas de déshonneur à dire sa vérité.

Tiens, voilà un autre fragment qui me revient ! Un petit sans importance. Je suis près de la Piazza Castello, j’ai vingt-six ans, j’adore la littérature, je pense que j’aime Antonella. Un tramway rouge passe devant moi en faisant tinter sa sonnette. J’apprécie la douceur de cette soirée de mai, je bavarde avec des camarades, nous parlons politique, le Duce nous conduira à la victoire, nous sommes jeunes et aveugles, nous sommes encore des enfants.

Parfois la nuit, je songe à mes anciens amis, peut-être me diraient-ils : « Dans le fond, tu n’as pas changé. » Pourquoi dit-on toujours : « Tu n’as pas changé. » Pourquoi pense-t-on que le passé est un allié ? Peut-être voudrions-nous justement avoir changé, ne plus être ce que nous avons été ?

Ah, vous trouvez que je parle comme un livre ! Eh bien, sachez que la littérature, je l’ai aimée sans relâche. Autrefois, j’étais poète et il m’arrive toujours de faire des rimes sans le savoir. En fait, les mêmes mots ordonnés différemment peuvent être beaux ou orduriers, blesser ou faire rêver. La littérature consiste à assembler ce puzzle de façon à faire jaillir le merveilleux du troupeau de mots qui s’entrechoquent dans le chaos.

Vous souriez ! Vous devez déjà me prendre pour un dément, ne riez pas, chaque événement de ma vie, je l’ai vraiment vécu, rien n’est inventé, tout est vrai.

Non, ne partez pas ! Si vous avez le temps, j’aimerais vous raconter les circonstances incroyables qui ont fait de ma vie une aventure, un rêve. Voulez-vous bien vous asseoir à côté de moi, sur cette chaise vide ? Cela serait la première fois depuis très longtemps qu’une chaise vide serait occupée.

Écoutez, écoutez-moi…

Je suis né ici, à Turin, l’année de l’Exposition universelle. Une des années les plus importantes pour la ville. Ça ne s’invente pas ! Plus de quatre millions de personnes l’ont visitée. C’était en 1911. Oui, ça remonte à loin, je suis un vieux monsieur, c’est certain.

Regardez ce rayon de soleil qui filtre à travers le verre opaque de la fenêtre, il éclaire, tel un projecteur, le mur blanc derrière vous. Cela me rappelle tant de souvenirs… Voyez-vous, je crois que la lumière forge notre mémoire. De la clarté de la naissance aux ténèbres du trépas, l’existence n’est qu’un dégradé entre ces deux instants.

Alors oui, je me souviens de ma chambre d’enfant, ses petits meubles clairs, mais surtout ma lampe de chevet en forme de mappemonde, le halo bleu que celle-ci projetait sur les murs. Ses reflets jouaient avec les fleurs du papier peint. Les contours des jouets posés sur les étagères formaient des animaux fantastiques qui glissaient sur la surface rugueuse de la tapisserie. J’imaginais les vagues, la mer et ses monstres marins.

J’avais huit ou neuf ans ; la nuit, couché dans mon lit, je tendais l’oreille. J’entendais à travers la porte entrouverte des murmures lointains. Parfois, un mot ou un nom se détachait comme un ami que l’on reconnaît au milieu de la foule. À cette époque, mon père était encore entrepreneur. Il possédait une usine qui fournissait des pièces détachées à l’industrie automobile. Les contremaîtres de la manufacture s’entretenaient avec lui. Quelques noms sont restés gravés : Beppino, Marco. Qui étaient-ils ? Leurs voix graves l’interpellaient. Le patron leur répondait de façon posée et rassurante. Leurs discussions me berçaient, telle une chanson lointaine que je comprenais à peine.

Des années plus tard, je découvris que nous traversions, en fait, le Bienno rosso. Vous ne savez pas ce que c’est ? C’est ainsi que l’on a appelé les deux années de grève permanente qui ont secoué l’Italie, en 1919, non en 1920, ça me revient. Mon père tentait de sauver son entreprise. Il souhaitait éviter les débrayages qui auraient paralysé la production et mis à mal ses finances. L’industrie italienne fonctionnait au ralenti, mais grâce à sa ténacité, il était parvenu à exporter une partie de son stock de pièces vers des usines françaises.

Les souvenirs sont curieux. Quelquefois, il m’arrive de ne pas me rappeler précisément les traits de mon père à cette époque, je le revois déjà âgé, je le revois lorsque, pour lui, l’avenir n’avait déjà plus de sens. Dans mon esprit, de son visage d’homme énergique et déterminé, il ne reste rien. Juste quelques photos que personne ne regarde plus.

Vous savez, lorsqu’on visite une vieille maison abandonnée, on n’imagine jamais à quel point celle-ci fut confortable. À quel point le salon était luxueux. À quel point, par une chaude soirée d’août, la terrasse était agréable… Les rires d’enfants qui résonnaient si bien dans la cage d’escalier. Il en va de même pour nos proches. Nous oublions que leurs mains furent douces, leurs bras si forts, leur esprit si vif. De tout cela, il ne demeure qu’un jardin en friche.

Pourtant, il me reste une impression très présente. Le bruit de ses pas lorsqu’il arpentait le long couloir. Les pas d’un homme que rien ne semblait pouvoir arrêter.

Nous habitions un bel appartement situé à la Crocetta. Oui, c’est un quartier luxueux… Je me souviens très bien de ce lieu. Les larges fenêtres permettaient aux reflets du soleil d’emplir l’espace. Au milieu de cet éclat, ma mère glissait d’une pièce à l’autre, contemplant son royaume.

C’était une femme joyeuse. Sa maison constituait son palais ; son fils unique, un prince. Les humbles ont des aspirations sans prétention. Issue d’une famille modeste, la Providence lui avait fait croiser le destin de son époux, un bourgeois aisé. Mais elle avait su garder les ambitions des gens simples : un repas réussi, une table bien dressée, un linge éclatant ; ses joies se cachaient au milieu de dérisoires projets domestiques.

Le temps délave la vérité et je ne crois plus aux certitudes. Malgré tout, je reste convaincu que mon père et ma mère se sont sincèrement aimés. D’un amour raisonnable, mais profond, sans les soubresauts de la passion, mais avec le confort de la tolérance et dans l’acceptation de leurs limites réciproques.

Vous me regardez avec tendresse, peut-être la vie de mes parents vous évoque-t-elle celle des vôtres ? Peut-être cet amour ressemble-t-il à un idéal tout droit sorti d’un film. Vous souriez ? Ce lien, je ne l’ai pas rêvé, je l’ai ressenti à chaque repas en famille, à chaque sortie dominicale. Lorsque deux êtres s’aiment, chaque instant du quotidien se trouve imprégné de leurs sentiments et un geste en apparence insignifiant se transforme soudain en une déclaration d’amour.

Ces années de bonheur constitueraient le socle de bien des existences. Cependant, cette enfance heureuse ne représente qu’un prélude à mon souvenir le plus marquant. Celui-ci se prénomme Angela.

Fermez les yeux. Sentez le vent courir sur les prairies abandonnées. Voyez les bruyères coiffer la falaise brunie au-dessus du rivage accueillant une foule éparse. L’imaginez-vous cet événement unique ? Il eut lieu des années plus tard, sur une île perdue au milieu de la mer Tyrrhénienne, au large de la Sicile.

Regardez cette forme qui se détache du bleu cendré. Une femme au bord d’une paroi prend son envol, ses pieds ne touchent plus le sol, les bras étendus, sans battre des ailes et sans difficulté, elle s’élève dans les airs. Les villageois assemblés en contrebas l’observent depuis la grève dans un silence absolu. Le ressac est un souffle qui leur murmure que l’impossible existe, car Angela vole comme un oiseau. Son corps gracieux glisse sans effort au ras de la surface de l’eau. Il effectue une large boucle au-dessus des rochers. Les enfants, comme des taches blanches sur le corps des grands-mères vêtues de noir, ouvrent leurs yeux et regardent vers l’horizon. Là-bas, la silhouette de la jeune femme se découpe sur le reflet scintillant du soleil qui décline sur la mer.

Les hommes en chemise croisent les bras et observent le vol, ils sont sombres et muets. Les mères font des signes de croix dans la pénombre qui gagne le lieu. Des adolescentes en jupes bleues se serrent les unes contre les autres et scrutent, la bouche entrouverte, chaque mouvement des mains d’Angela. Celles-ci semblent en effet indiquer la direction qu’elle prendra au prochain passage à la verticale de la petite plage vaincue par le crépuscule. Le sable devient gris foncé, les lumières du village voisin piquent la colline de lucioles. Angela atterrit alors sur un promontoire couvert de lichens. Tout le monde retient son souffle.

Angela vole.

Vous me regardez comme si j’étais fou, pourtant je l’ai vue s’envoler. Je l’ai vue traverser le ciel à maintes reprises. Toujours au couchant, comme un secret honteux que l’on cache au soleil et que seule la pudeur du manteau de la nuit peut accueillir.

Comme vous, je me suis interrogé, est-ce que j’avais rêvé ? Je devais certainement halluciner. Mais les autres habitants de l’île, tous les villageois voyaient la même chose que moi. C’est pourquoi je me suis résolu à y croire, comme à une église mystérieuse dont le miracle quotidien vous empêche de voir au-delà de ce mirage.

J’ai embrassé cette croyance, et les discussions discrètes dans l’unique café du hameau devenaient les homélies de cette religion qui n’avait pas de nom.

Vous voulez certainement savoir ce qui m’a amené sur cette petite île perdue et énigmatique, voici mon histoire.

Mon adolescence fut bercée d’insouciance, de rires et de jardins bordés de cyprès. Toutes les fins de semaine, je me rendais sur l’une des collines avoisinantes. Celle-ci offrait une vue majestueuse sur la plaine du Pô. C’est là que se trouvait la villa Ponti. Cette richissime famille patricienne comptait quelques ministres dans ses rangs et accueillait toute la jeunesse dorée de la ville.

L’été, les blés des champs attenants ondulaient sous un soleil