Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Renaissance du livre

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

Jules Jean Vanobbergen est né le 6 juillet 1936 à Bruxelles. Mieux connu sous le nom de « Grand Jojo », on lui doit les tubes planétaires aux accents surréalistes et décalés que sont On a soif !, Jules César ou encore l’hymne footballistique « Olé olé olé we are the champions ». Le Grand Jojo est une icône par excellence, le représentant de la world music belge. Mais qui se cache vraiment derrière cette figure si caractéristique de la zwanze au point de figurer dans l’inconscient collectif de tout un peuple, de décrocher un disque d'or à près de 80 ans et de remplir les plus grandes salles du royaume ? Première biographie autorisée, ce récit détaillé retrace la vie et la carrière d’un homme hors du commun. Il redonne vie à tout un pan de notre histoire récente depuis l’entre-deux guerres jusqu’à aujourd’hui, à travers les yeux d'un personnage qui a su brillamment évoluer avec son temps. Assurément, un livre à placer entre les mains de tout joyeux drille qui se respecte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 268

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

LE GRAND JOJO

Avenue du Château Jaco, 1 - 1410 Waterloo

www.renaissancedulivre.be

Renaissance du Livre

@editionsrl

Le Grand Jojo

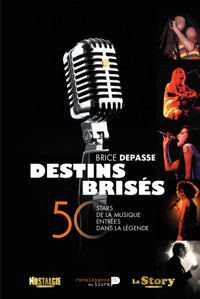

Brice Depasse

Couverture : Christine Massy

Photo de couverture : © Christine Massy et Laetizia Bazzoni

ISBN :978-2-507-05193-8

Dépôt légal :D/2015/12.763/44

© Renaissance du livre, 2015

Tous droits réservés. Aucun élément de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans une banque de données ni publié sous quelque forme que ce soit, soit électronique, soit mécanique ou de toute autre manière, sans l’accord écrit et préalable de l’éditeur.

L’éditeur a essayé de toucher tous les ayants droit des illustrations

figurant dans cet ouvrage. Il y est parvenu dans la plupart des cas.

Les ayants droit qui constateraient que des illustrations ont été reproduites

à leur insu sont priés de prendre contact avec l’éditeur.

Brice Depasse

Le Grand Jojo

Tout va très bien

Chanter avec le Grand Jojo, c’est un honneur pour moi. C’est comme si je chantais avec saint Nicolas.(Jean-LucFonck, 2013)

C’est un Belge typique, avec un cœur grand comme ça. (ElioDi Rupo, Premier ministre, 2012)

Physiquement, il a plutôt l’air de sortir d’un western spaghetti que d’une toile de Brueghel, avec son profil à la Lee Van Cleef.(RogerMeulemans, patron de Vogue Belgique, 1979)

On peut penser ce qu’on veut du Grand Jojo, une chose est certaine : il ne se prend pas pour ce qu’il n’est pas.(EddyPrzybylski,La Dernière Heure, 1982)

Il y a chez mon camarade « Grand » la poésie du dérisoire que les Français, s’ils peuvent la comprendre parfois, ne peuvent que bien plus rarement produire.(FrançoisPirette, 2012)

Je suis un grand fan, un vrai grand fan du Grand Jojo : je peux vous chanterVictor le footballisteetJules César.(BenoîtPoelvoorde, 2014)

Je viens fêter un moment du folklore bruxellois et belge. Je connais ses chansons comme tout le monde.(FrancisDelpérée, Professeur de droit constitutionnel, 2012)

Ave César, ceux qui vont mourir de rire te saluent !(Jules Jean Vanobbergen, dit « Grand Jojo », « Lange Jojo », « Le Grand » ou encore « De Lange », Bruxelles, 2014 ap. J.-C.)

_Préface

Une légende vivante !

Le Grand Jojo fait partie de ces « quelques » rares personnalités de Belgique tellement illustres qu’on leur adjoint le qualificatif de « national ». Notre « Annie » nationale, notre « Toots » national, etc. Et tout le monde sait de qui il s’agit. Dans son cas, c’est encore mieux puisqu’on dit « le grand » dans les deux langues.

Bien sûr, ce « national » est étrange de nos jours. Il fut un temps où l’on s’étonnait de tout ce qui divisait notre pays ; aujourd’hui on s’émerveille de ce qui rassemble. Telle semble être notre évolution.

L’auteur de ce livre, mon ami Brice, a un talent rare pour raconter les légendes (Oui, le Grand Jojo est une « légende vivante » comme on se plaît souvent à présenter les stars) et il vous racontera l’histoire de cet artiste comme personne. (On dit aussi « On ne le présente plus ! » pour éviter de trop en dire ou de se tromper. Heureusement Brice vous le présente de long en large dans ce livre.)

C’est un honneur de pouvoir écrire quelques phrases en préambule. Car j’avoue avoir une grande admiration pour ceux qui ont le pouvoir de toucher le plus grand nombre avec de la musique et des paroles, c’est-à-dire faire une chanson « populaire », unechanson « d’ambiance ». C’est un truisme de dire qu’il est plus facilede composer une chanson d’amour ou de désamour. Comment y parvient-il ? Une des recettes du Grand Jojo est de raconter en trois minutes une petite histoire. Peut-être tient-il ce talent de son passage dans le monde de la bande dessinée, autre spécialité belge ?

Faire coïncider un refrain, des mots qui ne peuvent plus s’en détacher et reviennent d’un coup dans la mémoire, c’est vraiment du grand art. Faites le test : « Chef ? » Tout le monde reprend : « Un p’tit verre, on a soif ! » ou « On l’appelait Jules César, il mettait pas d’falzar ? » et on continue « Pour qu’on voie ses belles jambes, ses jambes de Superstar ».

Bien sûr, mon activité de programmateur, de réalisateur et de présentateur à la RTBF m’a permis plusieurs fois de le croiser, de l’interviewer et souvent dans des circonstances étranges et « surréalistes », comme les Français aiment à nous qualifier. En présentant Cap 48, par exemple, lorsqu’un journaliste, qui ne recoupait pas encore ses sources, annonça la chute d’un hélicoptère et la disparition de notre Grand Jojo. En discutant avec mon ami, le tant regretté Marc Moulin, qui le désignait comme un spécialiste musical. Il est vrai que Jean fréquentait assidûment les clubs de jazz ; ce qui nous fait un point commun. Et puis aussi par l’intermédiaire de l’éditeur deJules César, Jean Kluger, qui avait une collaboratrice tellement incroyable que je l’ai demandée en mariage et que nous sommes toujours amoureux comme au premier jour. Comment l’oublier ?

Le Grand Jojo a toujours été la simplicité même, proche de tout le monde. Il aimait aussi raconter des histoires, deszwanzes1évidemment, en bon vivant qu’il est ! Je me souviens d’une horrible histoire, mais drôle, à propos de Niki Lauda... J’ai eu bien du mal à l’empêcher de la raconter sur antenne, ce qui n’aurait pas été « approprié » à l’époque et encore moins sur l’antenne officielle.

Peut-on apprécier le Grand Jojo à l’étranger ? Il pratique un humour tellement particulier et si propre à notre sensibilité et à notre culture (le Grand Jojo est « patrimonial », dit-on aujourd’hui), que le passage est difficile. Qu’importe ! Comme l’écrit Philippe Geluck dansLe meilleur du Chat: « En Belgique, on n’a peut-être pas beaucoup de champions du monde, mais dans le monde, ils n’ont pas autant de champions de Belgique que chez nous. »

D’autres analyseront les raisons de son succès, mais il est vrai que son accent, les mots utilisés, les lieux, les objets, les personnes typiques, toutes les références des chansons du Grand Jojo nous touchent, nous parlent.

C’est un évocateur, à la manière de Marcel Proust, mais sa madeleine est évidemment une frite, une Stella ou une gaufre.

C’est un rassembleur aussi, c’est « De lange » ou « Le grand » ! Et voir le Grand Jojo drapé dans un drapeau belge, encourageant nos Diables Rouges et félicité par le Premier ministre, c’est un bonheur unique et typique de la Belgique.

JacquesMercier

Qu’est-ce que le patriotisme si ce n’est l’amour de la nourriture de notre enfance ?

Prologue

Tu ne m’as pas raconté ta guerre, Grand-père. Quatre ans, c’est peu dans toute une vie, je sais. Mais je suis certain que tu n’as rien oublié du froid, de la pluie, de la boue, de la saleté, des bestioles, du tonnerre des canons, de la fureur des assauts, de la peur au ventre et de l’angoisse des gaz qui ont fait de toi un invalide.

Tu ne m’as rien dit de ce que tu as ressenti quand, à l’autre bout de ta baïonnette ou de la balle qui avait quitté ton fusil, une vie, fût-elle boche, se perdait au bord de l’Yser.

Grand-mère ne parlait pas de ta guerre. Peut-être ne lui en as-tu riendit non plus ? Probablement as-tu voulu noyer dans l’oubli cette horreur sansfin, sans fond, plutôt que de l’exorciser en la racontant à celle qui partagerait le reste de ta vie meurtrie par l’imbécilité de quelques têtes couronnées.

Tout ce que je sais de ces années de jeunesse qu’ils t’ont volées, je l’ai lu dans les récits d’Albert Londres et je les ai vues au cinéma dansÀ l’ouest, rien de nouveauouLa grande illusion.

Un trou, une tranchée de la profondeur d’un homme. La tête ne dépasse pas le niveau de ce qui fut un champ. Pour tout horizon, des mottes de terre,des planches, des sacs de sable, des bâches. On vit les uns contre les autres,on se connaît sans se connaître. Des histoires, des anecdotes qu’on se raconte pour crever l’ennui. Il n’y a rien à faire dans cet enfer de terre que je n’aijamais vu qu’en noir et blanc. La boue et la poussière se succèdent au fil desaverses et des saisons. Il n’y a que l’ennui et l’angoisse, l’assaut et la mort, les bombardements et les cris.

De tout cela, tu n’en parles jamais, ni lors des réunions de famille ni quand je suis seul avec toi.

Et puis un jour, brusquement, le livre s’ouvre. Tu me parles de ton ami, celui avec qui tu as partagé le plus : le couchage, la tambouille, les souvenirs, la trouille des obus, les blagues, le courrier, les engelures et la fange. Alors que vous êtes de garde, scrutant la ligne ennemie, un sifflement aigu stoppe votre conversation. Te retournant vers ton ami qui s’est tu, tu le vois s’effondrer avec au crâne la signature d’un tireur d’élite allemand.

L’histoire s’arrête déjà.

Je suis trop petit pour savoir qu’il est inutile d’en dire plus. La guerre 14-18, odieusement surnommée Grande Guerre, c’est ça : survivre à chaquejournée d’enfer ne sert qu’à en vivre une de plus. Au bout du tunnel, il n’y a que le tunnel. 1915 devait être la der des ders. 1916 est pourtant la suivante. Il n’y a plus d’espoir, même plus celui d’espérer.

Au cauchemar éveillé des tranchées ont succédé trois longues années passées en prison chez l’ennemi jusqu’à l’armistice.

Ces quatre années que mon grand-père maternel a données de sa jeunessequ’il n’aura pas vécue si ce n’est au fond d’un cauchemar, il les a sacrifiées pour que la Belgique ne meure pas sous la botte ennemie. La patrie, le drapeau, il les a payés d’une vie explosée d’avoir vu ses amis et ses ennemis mourir.

En fallait-il plus pour que chaque soir de concert, je porte ses couleurs et chante la Brabançonne avec le public ?

PREMIÈRE PARTIE

Au temps où Bruxelles brusselait

Chant I

De la venue au monde du plus lang des Bruxellois, où il est démontré que les chiens ne font pas de chats.

Les grandes villes attirent les hommes et émerveillent leursfemmes.

Ainsi dansLa vie parisienned’Offenbach, un baron suédois arrive en gare de l’ouest « pour s’en fourrer jusque-là ».

Trois cents kilomètres plus au nord et un demi-siècle plus tard, si un certain Vanobbergen quitte Hal, sa ville natale, pour s’établir à Bruxelles, ce ne sont pas les mêmes raisons qui l’animent.

Bruxelles, après la Première Guerre mondiale.

Bruxelles, qui veut être à la pointe du monde moderne, a misen route un chantier cyclopéen : relier les gares du Midi et du Nordpar des voies ferrées souterraines. Finis les terminus, oubliées lesfastidieuses correspondances entre les deux gares en tram ou en taxi.Paris et Londres ont leur métro, leur vie souterraine que H.G. Wellsa prédite dansLa machine à remonter le temps. Bruxelles aura sa liaisonde chemin de fer souterraine.

Fritz Lang a-t-il vu cette armée de travailleurs qui le fait fantasmer à l’époque dansMetropolis? Vanobbergen est un de ces soldats héroïques œuvrant dans le ventre de Bruxelles à ciel ouvert, anéantissant 1200 maisons et rues pour réaliser cette incroyable jonction que bientôt le monde entier devrait nous envier.

Les Vanobbergen de Hal sont devenus les Vanobbergen de Bruxelles pour les générations à venir puisqu’il s’est établi en plein cœurde la ville, rue des Tanneurs, avec sa femme et leurs huitenfants : Louise, Anna, Jeanne, Clémence, Nicolas (que tout lemonde appelle Colas), Jules, Guillaume et Pierre, le benjamin (qui n’imagine même pas un jour avoir un fils, qui plus est surnommé par le pays tout entier « le Grand Jojo »).

Dans cet îlot préservé des Marolles, un quartier à mi-chemin entre la place du Jeu de Balle et la gigantesque plaie béante des travaux du chemin de fer, le petit Pierre Vanobbergen vit ses années d’enfance et d’adolescence. On ne sait de qui, Quick ou Flupke, tient ce gamin de Bruxelles qui a définitivement fait sien le chauvinisme et l’accent de Monsieur Beulemans.

L’attachement qui lie les habitants à leur quartier dans la capitale est indéfectible. Il y a pourtant une exception, celle que tout le monde excuse : l’amour ou le mariage (ces deux-ci ne sont pas encore nécessairement liés à cette époque).

Pierre quitte donc les Marolles pour le « Grand Nord », Koekelberg, afin d’y fonder à son tour une famille. Il est plombier-zingueur; elle est sténo-dactylo chez Michelin et répond au doux prénom de Louise.

La commune est pour longtemps encore empêtrée dans un chantier digne de la jonction Nord-Midi. Depuis plus d’un quart de siècle, en effet, le sommet de la colline qui domine la grande artère filant droit jusqu’au Jardin botanique est le théâtre de l’élévationdu dernier dinosaure en date de la chrétienté : la basilique du Sacré-Cœur.

Léopold II voulait y bâtir un panthéon belge. Il dut y renoncer en 1902 sous la pression des milieux catholiques qui voulaient, autrecomparaison avec la grande sœur parisienne, leur Sacré-Cœur dominant la capitale.

À deux pas de cette pharaonique basilique dont seuls le cœur et les fondations ont pris forme, nous assistons, au numéro 13 de la rue Léon Autrique, mesdames, messieurs, aux premiers battements, premiers mouvements du fruit de ce mariage.

Chant II

L’enfance de celui qui n’est pas encore lang mais klein, où on verra la zwanze lui servir de bonne étoile.

Fin de l’année 1935, Pierre a appris de Louise la bonne nouvelle : elle attend un enfant. Signe qu’il sera un jour une des icônes du tout Bruxelles, le bébé naît de l’autre côté de la ville, à la maternité d’Ixelles, non loin d’un autre grand chantier dont les travaux sont presque terminés : le bâtiment de l’INR2, très vite surnommé le paquebot.

Jules Jean Vanobbergen pousse son premier cri le 6 juillet 1936, en même temps que des députés belges qui, imitant le Front populaire français, votent les congés payés pour tous les travailleurs.

Jules naît donc sous les meilleurs auspices, ceux de la joie d’une famille d’ouvriers qui fait fi des heures sombres que vit alors la Belgique avec la montée du mouvement fasciste Rex aux dernières élections du printemps et des grèves sauvages qui ont agité tout le pays au début de l’été.

Signe qu’une bonne étoile a déjà tracé son destin, Jean fait ses premiers pas alors que, attablés dans un bistro, Paul Van Stalle et Joris d’Hanswijck donnent vie à des personnages qui incarnent lazwanzebruxelloise : Bossemans, Coppenolle et, bien sûr, Amélie Van Benijden alias Madame Chapeau.

1936 et 1937 ont vu le Daring de Bruxelles remporter le championnat de Belgique de football au détriment d’un autre club de la capitale, l’Union Saint-Gilloise, qui l’avait remporté en 1935. Cette rivalité inspire aux deux auteurs une version brusseleer deRoméo et Juliette :Bossemans et Coppenolle. Elle connaît en 1938 unsuccès digne du classiqueMariage de Mademoiselle Beulemansqu’on joue dans le monde entier depuis plus de vingt-cinq ans.

Marcel Roels et Gustave Libeau, trente ans avant d’immortaliserces rôles à la télévision, en tournent en 1939 une version cinématographique devant la caméra de Gaston Schoukens.

Cette même année, le petit Jean, trois ans, se tient debout sur une table du Derby, un bistro de la rue Jean Jacquet. Dans cet estaminet de Koekelberg, le jeune gamin chante pour les clients unJ’attendraide Rina Ketty qui lui vaut applaudissements et félicitations. Pouvait-on imaginer meilleure occasion pour une première prestation en public, même si les lendemains se feront attendre ?

Malgré les crises économiques, sociales et politiques, malgré la guerre qui ourdit à nos portes, les Bruxellois restent les champions de l’amusement, certains et fiers de leur neutralité, coincés entre les deux grands frères ennemis de 14-18.

Pourtant, en 1940, l’Allemand est de retour.

Cette fois, la Belgique ne reste pas longtemps en guerre : au boutde dix-huit jours d’un combat inégal, elle se rend et se soumet, comme la France plus tard, au pire des régimes que l’Europe ait connus.

Ses apparences pacifiques, sa volonté annoncée de créer un grandavenir pour les peuples d’Europe ne convainc pas le petit Belge. Il y a de la résistance chez les Vanobbergen.

Dès l’approche des troupes allemandes, Pierre s’est méfié. Parti sur les routes pour éviter le travail, l’enrôlement forcé comme en 1914, il s’est réfugié en zone libre, du côté de Bordeaux, avec un amiarchitecte. Puis, de retour dans sa famille comme la plupart des Belges, il ouvre un magasin d’électroménager où il vend des centaines de lampes de poche, ces modèles rectangulaires dont tous lesBruxellois se servent pour descendre dans leur cave lors des bombardements alliés.

Il continue également à exercer son métier de plombier-zingueur. Àl’aide d’une charrette à bras de location, il se déplace chez ses clients avec son plomb, ses tabatières, corniches et gouttières en zinc.

Mais nourrir sa famille en ces temps difficiles ne suffit guère à Pierre Vanobbergen. Il entre dans la Résistance en rejoignant l’antenne bruxelloise de la « brigade blanche ». Dans ce groupe, opposé à la brigade noire du flamingant Reimond Tollenaere, Pierre a pourmission de dresser une liste de ces collabos. Il s’occupe aussi, malgrél’interdiction de l’occupant, de fleurir la tombe du soldat inconnu, le 11 novembre.

Sa femme et lui partageant tout leur temps entre leur magasin, Michelin, leur clientèle et la Résistance, Pierre confie son fils à ses beaux-parents. Le petit Jean Vanobbergen grandit donc à Koekelberg où son grand-père maternel, Jules Van Eeckhout, invalide de guerre (la précédente, celle qu’on avait qualifiée de dernière et de grande), a tout le temps de l’élever.

Chez lui, comme chez son grand-père, Jean écoute le soir, sur le poste de radio mis en sourdine, les informations et les discours de Victor de Laveleye diffusés depuis Londres : « Il faut savoir lutter tête baissée pour avoir un jour la tête haute. » Le moment le plus attendu est celui des messages incompréhensibles mais parfois drôles :« Les pigeons ne voleront pas aujourd’hui, les macaronis seront sans sucre ce soir… » Ces messages sont d’autant plus attendus qu’il arrivefréquemment que sa tante Eugénie et son cousin François cachent chez eux des aviateurs anglais et français qui transitaient par la Belgique.

Jean ne comprend rien à ce qui se dit à la radio mais vit avec ses parents l’intensité des réactions qu’ils suscitent.

Peut-être que monsieur et madame Pigeon écoutent aussi le même programme. Ne vient-on pas de parler d’eux ?

Ceux que Jean appelle les Pigeon sont les occupants de l’étage au-dessus : madame Vandendriessche, la propriétaire, et son ami, Charles, un colombophile passionné (vous avez compris d’où vientson sobriquet). Ce dernier est unsmokkeleer, autrement dit un trafiquant à qui on peut s’adresser si on veut du beurre, un lapin… ou un pigeon. En effet, quand ces braves petits soldats volants ont rempli assez de missions de renseignements, ils finissent dans une assiette.

Les Pigeon n’ont pas d’enfants, aussi l’invitent-ils régulièrementà venir dîner avec eux. Ce sont pour lui de véritables repas de fête où il mange ce qu’on ne trouve nulle part ailleurs.

Ce qui plaît aussi à Jean, c’est que les Pigeon ont un perroquet qui connaît son prénom. Ainsi lorsqu’il entre dans l’appartement, l’oiseau s’écrie : « Jojo, Jojo, Jojo, viens,kom eten3! »

Le plus pénible, ce sont les sirènes qui hurlent, la nuit, le plus souvent. Il faut alors descendre dans les caves et patienter mais aussi espérer que les bombes ne tomberont pas sur la maison. Puis, il y aura les terribles V1 qui laisseront à Jean ses pires souvenirs : particulièrement l’angoisse lorsque leur moteur s’arrêtait brusquement. À court d’essence, la bombe volante tombait alors sur la commune au hasard de sa chute. Un jour, l’une d’entre elles tombera sur une manufacture de caisses de bois, offrant un spectacle de désolation à ses yeux d’enfant lorsque l’incendie sera éteint.

Il se raconte d’ailleurs en ces jours sombres une histoire bien étrange dans le quartier. Un matin de 1944, Jean accompagne son grand-père jusqu’à son champ de pommes de terre situé près du château de Karreveld. Ils ont à peine posé la charrette à bras sur ses pieds que le ronronnement du moteur d’un V1 se fait entendre. Tous connaissent ce ronflement sinistre et redouté dont l’arrêt signifie la mort et la destruction.

Justement, il s’arrête.

–Manneke, crie le grand-père, c’est pour nous !

Il se précipite sur son petit-fils de huit ans et l’oblige à se coucher face contre terre. Le silence qui s’ensuit est terrible. Où est donc cette bombe volante ? Un sifflement. Une explosion. Un peu lointaine. Le V1 est tombé ailleurs.

Quelques centaines de mètres plus loin, à Molenbeek, rue du Facteur, une vieille dame vient sonner chez le curé pour le prier dese hâter : un jeune homme est en train de mourir sur une civière.Le prêtre se précipite et arrive à temps pour administrer l’extrême-onction au malheureux. Les sauveteurs demandent à l’ecclésiastique s’il connaît l’identité du défunt.«Non, répond-il, mais regardez ses papiers dans son portefeuille. » On y trouve en effet ses documents d’identité mais aussi une photo de la vieille dame qui vient d’avertir le curé. De l’autre côté, le jeune homme avait inscrit « Maman »avec sa date de naissance et de décès.

Stupeur.

La dame serait-elle revenue de l’au-delà pour que son fils ne partepas sans avoir reçu les derniers sacrements ?

Toute la commune frissonne de cette histoire incroyable.

Le monde des adultes est bien étrange. Ce doit être l’époque qui veut cela. Tenez, prenez le boucher du coin : figurez-vous qu’il ne vend pas que de la viande. On trouve aussi chez lui tout ce dont on manque et notamment des caleçons longs, ce qui fait bien rire le petit Jean.

L’enfant comprend toutefois l’essentiel : les Allemands occupent la Belgique. Ils ne sont pas les bienvenus et sont très dangereux.

Mais la résistance et les heures sombres n’excluent pas l’humour,zwanzeoblige. Ainsi le réseau auquel sa tante Eugénie, son cousin François et son grand-père appartiennent s’appelle-t-ilSlache4.

En effet, devenu entre-temps fonctionnaire à la poste, Grand-père Jules, qui travaille au tri du courrier, a pour mission de détruire les lettres anonymes (ou pas) de dénonciation de résistants adressées à la kommandantur.

Si la police allemande et la Wehrmacht soupçonnent l’existencede ce réseau et arrêtent de nombreux postiers pour les envoyer au campde concentration de Breendonck, Jules, comme son beau-fils, ne se fera jamais prendre.

Un jour que Jean et son grand-père sont à bord du tram, un officier accompagné de militaires allemands y monte à grands cris de «Raus ! Papieren !».

La peur, la haine, la soumission, tout pousse à regarder le plancherlorsque les Bruxellois tendent leurs cartes. Certains sont sommés de mettre les mains derrière la nuque. L’angoisse d’être arrêté est poisseuse.

Mais Jules, certain que les occupants ne comprennent pas le brusseleer s’exclame «Ge kunt mijn kluten kussen5» provoquant un frémissement de rires contenus. L’officier commandant l’opération de contrôle se demande ce qui se passe.

Alors, du haut de ses sept ans en culottes courtes, Jean fait ses débuts d’amuseur public en renchérissant : «En de mijne euk.6»

Hilarité générale dans le tram au détriment du peloton teuton qui heureusement, ayant d’autres chats à fouetter, ne cherche pas à comprendre.

« On a eu de la chance,ket. Si l’un d’eux avait saisi ou avait obligéquelqu’un à traduire, nous aurions fini dans un wagon. »

Le cousin François n’aura pas cette chance. Dénoncé ou repéré, il devra prendre la fuite par les toits sous les balles ennemies.

Au prix d’une extrême prudence, sa famille ne sera jamais dénoncée. Il ne faut faire confiance à personne, même aux proches. Ainsi Jean ne croisera jamais le chemin d’un aviateur anglais ou polonais hébergé clandestinement.Il ne verra qu’une chose qui le marquera : les grenades que Jef, le coiffeur du quartier, membre du réseau, porte à la ceinture sous son tablier pendant qu’il coupe les cheveux de ses clients. Si dans leur déroute, les Allemands veulent s’en prendre à lui, ils seront bien reçus.

Justement : la libération.

Durant ces moments de non-droit, sans État ni autorité, le petit Jean assiste au pillage de la gare de l’Ouest et des abattoirs. Tout ce qui est abandonné par l’armée du Reich en fuite est confisqué par la population.

Mais en cette fin d’été 1944, les futurs ex-occupants ne sont plusles seuls à avoir des soucis avec la Résistance : les Bruxellois qui ont profité de ces quatre années terribles en collaborant avec l’ennemi vont devoir répondre de leur trahison et de leurs crimes.

À Koekelberg, Jean assiste, choqué, à la tonte des femmes qui ont couché, aimé ou vécu avec un soldat allemand.

Face à cette violence aveugle, Pierre s’en va jeter son revolver dans le puits au fond du jardin et coupe les ponts avec la Résistance. Sa guerre est finie.

Les Anglais et les Américains sont là. Ils entrent dans la ville avecleurs chars. Les enfants crient et sautent autour d’eux. Les adultes éprouvent le besoin de se toucher mutuellement : on se serre dansles bras sans se connaître comme si on se pinçait pour s’assurer qu’on ne rêve pas, qu’il s’agit bien de la réalité. Les Bruxelloises, jeuneset moins jeunes, embrassent leurs libérateurs tout à leur plaisir de pouvoir enfin toucher autre chose que la mort.

Tout est exotique chez eux : la langue qu’ils parlent, leurs boissons mais aussi leurs cigarettes. À huit ans, Jean fume sa première Chesterfield et mâche son premier chewing-gum.

Comment expliquer à un enfant qui a atteint l’âge de raison pendant l’occupation que la fin des privations est enfin venue ?

S’il n’a pas connu la faim pendant la guerre, Jean a vécu quotidiennement dans la frugalité. Depuis 1940, son cadeau de Noël s’estrésumé à une orange et un spéculoos. Pour manger correctementau prix du marché noir, il fallait beaucoup d’argent : les Vanobbergen n’en avaient pas. Et le jour où Jean avait demandé à quoi ressemblaient une banane et un ananas, on les lui avait montrés dansla vitrine de chez Tony, une épicerie fine du boulevard Adolphe Max.

L’image du tout Bruxelles descendant dans la rue, l’émotion provoquée par la liesse populaire, Jean devra attendre quarante ans pourles retrouver à nouveau. Ainsi ce dimanche soir de 1944, Simone Max est portée en triomphe par la foule sur les escaliers de la Bourse pour qu’elle y chante sa version brusseleere deMon légionnaire; et un jour de juillet 1986, le petit Jean devenu le Grand Jojo entonnera depuis le balcon de l’hôtel de villeE viva Mexicodevant dix mille personnes réunies sur la Grand-Place.

Mais pour l’heure, un monde nouveau s’annonce et l’enfance peut enfin commencer.

Chant III

Gamins de Bruxelles, où il faudra apprendre à ne pas perdre ses billes au jeu, et puis bien d’autres choses moins importantes…

À la maison, on a eu de la chance alors qu’on en avait très peu.

Il a raison de dire ça, le Grand Jojo. Chez lui, on ne roule pas surl’or après la guerre, mais il n’en souffre pas. Pour chauffer l’unique poêle du rez-de-chaussée, il accompagne son père à la cave pour l’aider à remonter le charbon.

Le jour du bain, si tout le monde se lave avec la même eau, c’est lui,le petit, qui passe en premier.

La spécialité culinaire de sa grand-mère Catherine (qu’on appelait Trinette dans le quartier) le marque particulièrement : le tremblant. Enfin, c’est le surnom qu’il a donné à cette sorte de pain de viande souple qui a la caractéristique de danser la samba avec les vibrations du tram quand celui-ci passe devant la maison à l’heure de table.

Comme Quick et Flupke, Jean joue aux billes avec des copains dans les coins tranquilles et moins tranquilles de Koekelberg. L’un d’eux n’est autre que le futur Coco Van Babbelgem, qui sera aux côtés de Francis Lemaire à l’origine de Radio Contact7et deviendra l’animateur brusseleer le plus populaire de la bande FM.

Le meilleur copain de Jean, neuf ans, gamin de Koekelberg courant les rues à deux pas du chantier de la basilique (toujours pas près d’être commencée à être finie), se prénomme aussi Jean. Jean Moreau est le fils du boucher du coin. Vous savez, celui un peusmokkeleersur les bords qui fourguait quasiment tout sauf de la viande pendant la guerre.

Il a deux ans de moins que lui et a pourtant déjà compris commentrécolter un maximum d’images Artis – Historia, les ancêtres des figurines Panini, qui à l’époque sont consacrées au Congo belge. Pour éviter de payer les chocolats contenant ces images et de devoir passer par les banques de doublons, il organise des parties de black-jack et de 21 dans un coin tranquille près des habitations sociales.

– Celui qui a la banque gagne toujours, explique-t-il à son aîné.

C’est toujours ce fameux copain roublard en herbe qui lui apprend comment faire fructifier le franc belge que lui donne Grand-père Jules et avec lequel Jean peut s’acheter un lard ou quatre mini-chocolats.

– On va faire ça autrement.

– Comment ?

– Simple. On va organiser une tombola.

Le franc est donc consacré à l’achat de quelques bonbons destinésà devenir les lots d’une loterie dont les billets perdants sont estampillés d’un « Merci ». Et comme pour la loterie coloniale, le grand gagnant est toujours l’organisateur, en l’occurrence nos deux lascars qui, au terme de l’opération, sortent de chez l’épicier avec de quoi donner la crise de foie à toute l’école.

L’école, parlons-en ! À l’école des frères de Saint-Jean-Baptiste, située rue des Quatre-Vents à Molenbeek, Jean n’est pas un cancre mais ce n’est pas un bon élève non plus. Quand son père est convoqué à l’école, c’est pour se faire entendre dire que Jules est unzwanzeur.

– Vous comprenez, monsieur Vanobbergen, Jules n’est pas un garnement, mais il est toujours sur son petit nuage.

Jean n’est jamais en retard le matin, il arrive même très tôt. Maisce n’est pas pour ouvrir ses cahiers, plutôt pour donner du pain auxpetits oiseaux. Il passe d’ailleurs tout son temps à les observer… par la fenêtre de la classe, que ce soit aux cours d’histoire, de géographie ou de religion.

Chez les frères, les professeurs laïques sont rares et les ecclésiastiques enseignants portent la soutane. Mais n’allez pas croire lalégendeselon laquelle ils sont tous sinistres. Frère Grégoire ne rechigne pas à jouer au football avec ses élèves. Vous devriez le voir courir derrière le ballon en soulevant sa soutane pour ne pas freiner son élan.

C’est aussi l’époque où les petits écoliers sont en culottes courtes, été comme hiver, et les plus grands portent le costume et la cravate. On écoute le maître en classe, on se met debout quand un adulte y entre, on lève le doigt avant de prendre la parole et on essaie de ne pas faire de taches d’encre en trempant sa plume dans l’orifice du réservoir à la droite de son banc.

Si Jean est puni, ce n’est pas pour violence ni marque d’irrévérence mais plutôt parce qu’il fait du trafic de chewing-gums et rêve