Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Renaissance du livre

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

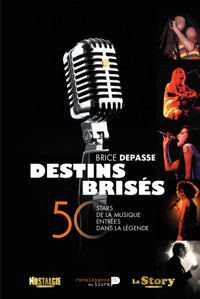

John Lennon, Freddie Mercury, Jimi Hendrix, Otis Redding : autant de destins brisés par une mort prématurée. Des millions de fans ont été privés de tous ces albums que Jacques Brel, Brian Jones, Amy Winehouse n'enregistreront jamais. Et que dire du manque de ces titres que Bob Marley, Michel Berger ou encore Jim Morrison n'ont pas pu écrire et qui feraient aujourd'hui partie de nos classiques, des chansons que fredonnerions à la moindre occasion. Brice Depasse nous raconte l'histoire de ces artistes majeurs morts en pleine gloire et qui ont laissé derrière eux un vide qui ne sera jamais comblé par aucune intégrale d'inédits en coffret bonus. Les Beatles qui ne se seront jamais reformés, Michael Jackson qui n'aura pas fait son retour triomphal sur scène à Londres, Brian Jones qui n'aura pas formé son groupe avec John Lennon, Elvis Presley qui n'aura jamais joué en Europe, Kurt Cobain qui n'enregistrera jamais un nouvel album de Nirvana. Depuis l'accident qui coûta la vie à Buddy Holly et Ritchie Valens jusqu'à la disparition tragique de Whitney Houston et Amy Winehouse, c'est plus d'un demi-siècle de portraits de stars de la musique populaire qui défile dans ce livre et dont la liste est, malheureusement, trop longue.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 448

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

destins brisés

Destins brisés

Brice Depasse

Renaissance du Livre

Avenue du Château Jaco, 1 – 1410 Waterloo

www.renaissancedulivre.be

couverture: emmanuel bonaffini

mise en pages: cw design

photographies de couverture : © corbis

imprimerie: laballery (france)

isbn: 978-2-507-0506-96

dépôt légal: D/2012/12.763/52

Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays.

Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est strictement interdite.

Brice Depasse

Destins brisés

Avant-propos

Dix années de Story sur Nostalgie. Deux mille histoires de stars du rock et de la chanson française racontées au fil des jours et des semaines.

Quel plaisir de revisiter la vie de ces hommes qui ont marqué l’Histoire, sontentrés dans nos vies grâce à leurs mélodies, leurs textes, leur voix. Leur vie. Nous les avons connus grâce à un slow avec une fille ou un garçon, dont nous avons peut-être oublié les traits. Un moment de vacances illuminé par une chanson entendue à la radio. Le début d’une communion.

Cet artiste a vécu. Lorsque nous découvrons son existence, il devient une légende. Parfois trop courte. Nous en aurions voulu plus. Plus de vie pour lui, plus de musique et de chansons pour nous. Nos égoïsmes respectifs se seraient rejoints, et aucun de nous n’aurait été privé des plus précieux cadeaux possibles : la vie et la musique.

À travers ce livre, je vous propose un long voyage, entamé en votre compagnie il y a plus de dix ans. Une traversée du destin de ces hommes et femmes qui, malgré la magie de leur œuvre, n’ont pas réussi à garder le cap, ou ont été fauchés trop tôt par le destin. Puisse-t-il vous apporter non pas la mélancolie, mais une belle balade dans la vie des plus grands magiciens du siècle dernier. Ce siècle qui aura vu triompher la chanson dans le quotidien grâce aux disques et à la radio.

Qui dit Story, dit histoire. Celle des artistes dont je parle vient d’être vécue et écrite. Leurs témoins ne sont pas tous d’accord entre eux sur les faits que je vous rapporte. On le sait, Jules César et Napoléon n’ont pas vécu tout ce que nous avons appris à l’école. J’ai donc décidé de prendre fait et cause pour une des versions de la grande Histoire, faisant fi des controverses. Je me suis tantôt fié à des données tangibles, tantôt à des livres, des interviews. Tantôt encore à ce que m’ont rapporté certains compagnons de route de ces personnages hors norme.

Quoi qu’en pensent les historiens, depuis toujours, la légende et l’Histoire, si elles ne se confondent pas, ont fait bon ménage.

Que la légende soit avec nous.

Avertissement

Pour vous accompagner dans ce voyage, je vous invite à écouter les chansons et les artistes dont il est question dans ce livre sur notre page :

www.nostalgie.be/destins

Ces jours où la musique est morte

5 février 1959, John Lennon apprend la nouvelle par les journaux. Buddy Holly, un de ses héros, l’une des plus grandes vedettes du rock, vient de mourir dans un accident d’avion. Le seul disque que John soit parvenu à enregistrer jusqu’alors avec son groupe, The Quarrymen, est un acétate, un disque gravé en un seul exemplaire sur lequel il a chanté That will be the day de Buddy Holly. Le jeune rockeur fredonne en parcourant les lignes de l’article ce That will be the day, the day that I’ll die…

Chanson prémonitoire.

Elvis Presley vient également d’apprendre la nouvelle. Il est alors en Allemagne, occupé à jouer le milicien le plus célèbre des États-Unis. Le bureau de son manager Thomas Parker, dit le Colonel, a envoyé une lettre de condoléances aux familles des victimes de l’accident dans lequel Ritchie Valens et Big Hopper ont également trouvé la mort.

Plus tard, on lira ce titre : The day the music died1.

Août 1977, John Lennon est au Japon lorsqu’il apprend la disparition d’Elvis Presley à l’âge de 42 ans. À cette époque, il ne réagit pas publiquement à la mort de celui qu’il considère comme son sauveur, celui qui l’a sorti de Liverpool. Mais plus tard…

– Avant Elvis, il n’y avait rien. Rien ne m’avait vraiment touché avant lui.

Il déclarera aussi qu’Elvis est mort le jour où il est entré à l’armée. C’est là qu’ils l’ont tué. Après, il n’a plus été qu’un mort-vivant.

8 décembre 1981. Les alentours du Dakota Building à Manhattan sont noirs de pèlerins, jusqu’aux abords de Central Park. Ils sont venus des quatre coins de New York, des États-Unis et même au-delà des frontières nationales pour célébrer le souvenir de John Lennon, abattu un an plus tôt par un fou furieux. À la télévision, Michael Jackson regarde cette foule rassemblée qui allume des milliers de bougies. L’émotion est forte. Les Beatles ne ressusciteront jamais. Dans quelques années, Michael enregistrera le Come together composé en 1969 par John Lennon.

Et vous ? Où étiez-vous ? Que faisiez-vous quand vous avez appris la mort de Michael Jackson ? Et celle de Claude François, Daniel Balavoine, Freddie Mercury, Kurt Cobain ? La liste est longue, pas vrai ?

E la nave va. Le train de la musique populaire roule, s’arrêtant ici et là, dans quelque gare, pour débarquer l’un ou l’autre artiste. Parfois brutalement, et souvent sans lui demander son avis. Des artistes qui nous ont quittés alors qu’ils avaient encore tant à dire, à écrire, à jouer, à chanter. Tous ces disques que nous n’écouterons pas, ces concerts que nous ne verrons jamais. Certains de ces départs nous ont été indifférents, d’autres nous laissent inconsolables. Au fil de ces pages, vous découvrirez l’histoire brutale de ces voyageurs abandonnés. Mais aussi l’aventure de ceux que l’arrêt précoce de leur carrière a rendus immortels. Ceux qu’une éternelle jeunesse a transformés en icônes. La belle affaire nous disent-ils, de là où ils sont.

Une certitude : l’histoire de la musique populaire, des faiseurs de chansons, des interprètes de génie est pavée de destins brisés, de discographies inachevées que leurs firmes de disques feraient mieux de laisser telles qu’ils l’ont voulue du temps où ils étaient beaux, du temps d’avant… comme le chantait Jacques Brel.

Le club des 27

Robert Johnson

Connaissez-vous le Club des 27 ?

Ce n’est pas le club (très) privé des amis de Frédéric Beigbeder, mais une invention de journalistes. Condition d’admission : être une star de la musique populaire morte à l’âge de 27 ans.

Parmi ses membres effectifs les plus illustres, on compte Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Brian Jones, Alan Wilson et Amy Winehouse (additionnez le nombre d’albums que ces départs prématurés nous ont fait manquer, et vous aurez déjà matière à maudire le Ciel et tous les saints).

Le plus ancien membre de ce triste club se nomme Robert Johnson. Une légende, un mythe du rock. Le guitariste qui, un jour, dit-on, fit un pacte avec le diable.

Il en est aussi le membre le plus hypothétique, car si la date de son décès est connue avec certitude, le 16 août 1938, celle de sa naissance, le 8 mai 1911, n’a jamais été prouvée. C’est donc entre 1909 et 1912 que celui qui fut l’idole de Jimi Hendrix et le modèle de Brian Jones voit le jour au plus profond de l’Amérique. Un musicien considéré par Eric Clapton himself comme le plus grand génie du blues, et vénéré par le public américain : lors d’un sondage du magazine Rolling Stone, le jeune homme du delta du Mississippi fut classé cinquième plus grand guitariste de tous les temps.

Robert Johnson n’a laissé derrière lui que quelques enregistrements sur 78 tours, de rares photos et peu de témoignages. Pourtant, sa vie fut un roman digne de Steinbeck ou de Faulkner.

Je vous emmène sur les pas de ce Faust du blues, auteur du célèbre Sweet home Chicago2, sur les trottoirs de Robinsonville. Nous sommes en 1916 dans ce village frontalier de l’Arkansas au bord du Mississippi. Le petit Robert Spencer y vit avec sa mère et celui qu’il pense encore être son père. Dans cette communauté ouvrière agricole qui vit péniblement de la culture du coton, la musique rythme le quotidien. Elle incarne l’identité du peuple noir américain. Robert joue de la guimbarde puis l’abandonne pour apprendre l’harmonica dont il sort de longues mélopées plaintives, écrasées par le soleil, enlisées dans la boue charriée par le fleuve.

De nombreux paysans vont de ville en exploitation à cette époque. C’est ainsi que Robert croise le chemin de l’un des fondateurs du blues moderne,promis à une postérité immense : Charley Patton, qui lui montre la voie.

Au cours de son adolescence, Robert apprend aussi que Spencer est le nom d’un monsieur chez qui sa mère a échoué après sa naissance. Il a vécu chez lui quelques années avec sa mère et même, un temps, sans elle. Mais là n’est pas la question : Charles Spencer n’est pas son père. Son père est un certain Johnson, que sa mère a quitté alors que Robert était encore un nourrisson. Elle a ensuite vécu quelque temps sur les routes et dans les champs avant de trouver un toit chez Spencer à Memphis.

À l’aube de sa majorité, Robert, qui se fait maintenant appeler Johnson, travaille dans les champs et se met à la guitare. Il s’est même confectionné un système pour jouer simultanément de l’harmonica. Sa voie semble alors tracée, comme celle de tous les paysans noirs de la région : il s’est marié et installé dans une petite maison avec sa sœur et sa femme. Mais lorsque celle-ci meurt en couches – elle n’a que seize ans –, Robert décide de retourner à Hazlehurst, son village natal, sur les traces de son père.

Ce qu’il va y trouver avant tout, c’est un don pour la guitare. De retour à Robinsonville, il racontera à ceux qui l’écoutent qu’il doit son jeu de guitare au diable, rencontré au détour d’un carrefour. À une époque, et dans cette culture où le vaudou est profondément ancré dans les mœurs, cette déclaration qu’il a soigneusement mise en scène est prise au sérieux et marque le début de la légende.

La vérité tient moins du mythe : à Hazlehurst vivait alors un bluesman du nom d’Ike Zimmerman. C’est auprès de lui que Johnson a travaillé sa guitare. Mais déjà, une histoire circule au propos de Zimmerman : il aurait acquis son talent de guitariste de manière surnaturelle, en visitant les cimetières aux alentours de minuit.

Une chose est sûre, à son retour au village, Robert Johnson est devenu un sacré musicien, avec une touche personnelle qui lui permet d’être un orchestre à lui tout seul. Il s’est aussi remarié en cachette avec une femme de quinze ans son aînée. Une admiratrice pleine de courage, qui lui donne les moyens de consacrer tout son temps à la musique. Le voilà donc musicien professionnel, jouant de ville en ville dans les bars ou, plus simplement, faisant la manche devant les salons de barbiers, restaurants et magasins.

Au milieu des années 30, Johnson s’est fait un nom qui le conduit à enregistrer des chansons. La première session d’enregistrement a lieu dans une chambre d’hôtel de San Antonio, au Texas, en novembre 1936. D’après les témoins, le bluesman joue ses seize titres face au mur. C’est dire s’il était timide. En réalité, il est plus probable qu’il ait utilisé l’angle des murs pour amplifier le son de sa guitare, une marque de son génie. Cela, ajouté au fait qu’il arrive à interpréter des chansons de blues en moins de trois minutes, temps limite pour être gravées sur un 78 tours. La seconde et dernière session de sa carrière aura lieu l’année suivante à Dallas.

De son vivant, Johnson verra la sortie de quatre de ses disques. En 1938, il meurt brusquement après trois jours d’une agonie aussi violente quemystérieuse. Le certificat de décès ne mentionne qu’un laconique no doctor. Différentes théories ont circulé, les plus insistantes évoquant un empoisonnement, probablement par un mari jaloux. Robert Johnson était bel homme et collectionnait les maîtresses.

La mort prématurée et mystérieuse de Johnson a alimenté sa légende et l’a fait connaître en dehors des frontières du sud des États-Unis, particulièrement dans l’Angleterre du blues boom, au début des années 60. Avec ses 29 chansons enregistrées sommairement dans les années 30, Robert Johnson est toujours reconnu comme le plus grand bluesman de tous les temps par Keith Richards des Rolling Stones et Jimmy Page de Led Zeppelin. Eric Clapton est allé jusqu’à lui consacrer un album de reprises.

Son talent et son histoire tragique ont fait de Robert Johnson le premier héros de la grande histoire du rock’n’roll, qui allait naître de ces quelques accords, une quinzaine d’années après sa disparition. Un apport immense et un manque également important, car on est en droit de se demander à quoi auraient ressemblé Rock round the clock de Bill Halley ou Hound dog d’Elvis Presley si Robert Johnson avait vécu jusque dans les années 50.

Le rock serait-il né plus tôt ? La société aurait-elle été prête à entendre et porter cette musique dans les années de guerre ? Nul ne le saura…

Brian Jones

Juin 1962. Il s’en passe des choses à Londres. Vous n’imaginez pas.

Dans les studios d’EMI à Abbey Road, quatre jeunes provinciaux de Liverpool enregistrent leur premier 45 tours, obtenu de haute lutte par leur manager, aussi novice qu’eux. Les Beatles ont dû se battre pour en arriver là : il leur aura fallu digérer le refus de plusieurs grandes firmes de disques et l’obligation de virer leur batteur, exigence absolue de George Martin, le producteur maison d’EMI. Le quatuor ne pèse alors pas lourd dans la balance de l’industrie londonienne du disque.

Quelques quartiers plus au sud, un groupe de blues plus jeune encore que les Beatles vient de se trouver un nom. Leur leader et fondateur, Brian Jones, discute au téléphone. Son interlocuteur lui demande le nom de ce fameux groupe qui doit se produire au Marquee Club.

Bonne question. Il n’y a pas encore pensé. Son regard se pose sur la pochette d’un 33 tours de Muddy Waters qui gît sur le sol de son appartement. Un des titres de ce best of sonne bien.

– Ah euh, Rollin’ Stone, on s’appelle les Rollin’ Stone.

*

Le jeune homme vient de l’ouest de l’Angleterre, à la frontière du pays de Galles, à Cheltenham, où il est né Lewis Brian Hopkin-Jones le 28 février 1942. À la grande satisfaction de sa famille, il fait des merveilles à l’école. Mais cette fierté s’estompe avec l’adolescence. Bien que brillant, le jeune Jones se fait remarquer par son comportement. Il ne supporte pas l’autorité et déteste l’uniforme. Il réussit cependant tous ses examens sans ouvrir un cahier ni un livre. Avec un Q.I. de 135, Brian est un surdoué.

Précoce, il l’est dans tous les domaines : à l’âge de dix-sept ans, il met enceinte une fille trois ans plus jeune. Comment cet enfant de bourgeois d’une ville provinciale tranquille a-t-il dérapé de la sorte ? Pourquoi ne trouvera-t-il jamais la paix intérieure ? Ce qui est sûr, c’est que sa vie ne lui laisse pas le temps de faire le point avec lui-même.

Il faut dire que la vie ne l’a pas gâté à tous les niveaux. Premier handicap psychologique, sa sœur, qui meurt précocement pendant la guerre. Deuxième handicap, une maladie de jeunesse qui le condamne à vie à souffrir d’asthme. Troisième handicap, Brian a les jambes trop courtes : à l’école, les élèves qui ne l’aiment pas l’ont surnommé short legs3.

La mère de Brian est professeur de piano. Elle le fait donc pianoter dès l’âge de six ans et lui enseigne aussi la lecture des partitions. À douze ans, Brian possède parfaitement la technique du clavier, et entame la clarinette. Trois ans plus tard, il joue dans des orchestres de jazz. On applaudit ses solos, il découvre la joie d’être sur le devant de la scène. Le piano ne l’intéresse plus. La clarinette, c’est un peu ringard. Il demande et reçoit un saxophone, l’instrument fétiche des stars du jazz.

Brian a ce qu’on appelle l’oreille absolue : il reconnaît avec précision toutes les notes qu’il entend. L’apprentissage du saxophone se fait donc seul en écoutant des disques de jazz. Le soir où Brian joue pour la première fois en public est un triomphe. À seize ans, il se voit déjà en Charlie Parker anglais, certain désormais que jamais plus on ne l’appellera short legs. Son père le voyait devenir physicien, sa mère, dentiste. Brian sera musicien. Il deviendra une star, une légende. Et pour y arriver, il va y mettre toute sa force, toute sa foi.

À dix-sept ans, Brian reçoit sa première guitare. Il abandonne instantanément le saxophone pour se perdre sur les six cordes de l’instrument lorsque le scandale éclate. La famille Jones est sous le choc : leur fils aîné a non seulement couché avec une adolescente de quatorze ans mais, comble de l’horreur, elle est enceinte. Les deux familles conviennent qu’il n’y aura pas d’avortement et que l’enfant sera adopté. Le père de la fille exige que Brian quitte la ville.

Voilà donc le jeune prodige parti de l’école et du domicile parental pour vivre comme un bohémien, avec sa guitare, sur les routes d’Allemagne et de Scandinavie. L’aventure tourne court et se termine rapidement par un retour au bercail, dans son Gloucester natal, où il continue à se comporter comme un irresponsable. Il s’y vante d’avoir fait un enfant à une Suédoise et de l’avoir abandonnée. Le Brian, version tête blonde et petit génie, n’est plus. Il s’est transformé en tête brûlée sans foi ni loi, brossant les cours, traînant dans les bars et les clubs à boire, et jouant de la musique. À sa mort, on lui connaîtra six enfants de six mères différentes4.

En attendant, le père de Lewis est excédé par la vie de bâton de chaise menée par son fils. S’il ne veut plus étudier, qu’il travaille ! Tour à tour livreur de charbon, ouvrier, chauffeur de bus, aucune de ses professions n’est exercée plus de quelques jours. Brian, qui a pris une chambre, est alors déjà trois fois papa, situation qu’il refuse d’assumer. La mère de son troisième enfant fera plus tard un scandale à Londres devant la police et les photographes lorsque les Rolling Stones seront célèbres, soulignant à jamais la vie de mauvais garçon du leader du groupe. Il vivote encore d’autres petits boulots, comme apprenti opticien à Londres (il a beaucoup aimé son séjour dans la capitale), vendeur dans un magasin de disques (dont il est licencié pour vol dans la caisse), apprenti dessinateur et commis dans un magasin d’électroménager.

À partir de l’été 1961, au fil des groupes qu’il fréquente, Brian s’éloigne de plus en plus de sa ville natale et finit par atterrir à Londres. Il y partage un petit appartement avec un copain de Cheltenham, fils d’un avocat et passionné de blues. Le blues, c’est aussi le nouveau dada de Brian depuis la révélation d’un concert d’Alexis Korner, une légende du blues boom. Pour pouvoir s’acheter une guitare professionnelle, Brian revend sa clarinette et son saxophone alto. Et à partir de ce moment, les notes des grands bluesmen du Sud américain défilent. La passion qui le saisit est tellement folle que Brian devient rapidement le plus calé des spécialistes. Sa connaissance de la musique lui permet de comprendre et de reproduire l’étonnant jeu des maîtres noirs de la guitare. Personne en Angleterre ne joue comme Brian, qui prend alors le pseudonyme d’Elmo Lewis, en hommage à Elmore James.

Bientôt rejoint par Pat Andrews, la mère de son troisième fils, Julian, Brian commence une nouvelle vie dans les pubs et clubs de la capitale. Ne souffrant plus de soucis matériels – sa compagne subvient à ses besoins en travaillant dans divers commerces – il s’enfonce dans sa passion (mais aussi dans les beuveries). Brian apprend le peu qu’il ignore encore dans lacuisine d’Alexis Korner avec qui il joue à présent sur scène. Élève et maître dans le même groupe, c’est beau. Le nouveau batteur de cette formation fluctuante est un jeune homme taciturne mais sympathique, passionné de musique et lettreur dans une agence de publicité. Lorsque Korner lui propose d’intégrer définitivement le groupe, il refuse car il doit partir travailler au Danemark pour son agence. Son nom : Charlie Watts.

Un jour de mars 1962, trois jeunes loups venus en voiture de Dartford assistent au concert d’Alexis Korner’s Blues Incorporated au Ealing Jazz Club : les Rolling Stones sont réunis pour la première fois dans la même salle. Lorsque Korner annonce Elmo Lewis de Cheltenham, Keith Richards comprend de travers et pense qu’il s’agit du véritable Elmore James. Mick Jagger, Dick Taylor et Keith Richards sont impressionnés par ce qu’ils viennent d’entendre : ce jeune blond est un dieu. C’est Keith qui l’aborde. On parle, on boit, on discute on reboit.

– Je vais former mon groupe, un vrai band qui jouerait autour d’Elmo Lewis et sa guitare.

Une information qui ne tombe pas dans l’oreille de sourds. Quelques jours plus tard, Mick Jagger trouve le moyen de se faire embaucher par Alexis Korner pour chanter quelques titres sur la scène du Marquee Club.

Au printemps 1962, Brian passe une annonce dans un journal musical pour recruter ses propres musiciens et ne plus dépendre du choix des autres. Il veut fonder son groupe. Le premier à répondre à cette annonce est le pianiste Ian Stewart, qu’on nommera jusqu’à sa mort le sixième Rolling Stone5. Viennent ensuite Charlie Watts et Mick Jagger avec Keith Richards et Dick Taylor dans son sillage. Bill Wyman complète la formation. Après le départ de Dick Taylor et l’éviction de Stewart, les cinq Stones resteront ensemble jusqu’au printemps 1969.

Mais pour l’instant, Brian Jones et trois autres membres du groupe posent leurs valises, ou plutôt leurs sacs, dans un appartement pourri du centre de Londres, au numéro 102 de la rue Edith Grove. Mick Jagger, Keith Richards, Dick Taylor et Brian Jones ne le savent pas encore mais ils vont y passer l’hiver le plus froid que la Grande-Bretagne ait connu depuis 1740 à tenter de se chauffer, de manger et de répéter leur musique.

Dans leur appartement de Chelsea, il n’y a aucun meuble, sinon une grosse radio tourne-disque, des matelas et deux lits. Quand ils ne jouent pas du blues, les quatre futurs Stonesramassent des vidanges pour les revendre dans les pubs afin de se payer des pintes de bière. Pendant tout l’hiver, il leur faudra trouver de quoi manger et de quoi mettre dans le compteur à pièces afin de s’éclairer et brancher les guitares.

Dur d’être un Stone ? Non, car on ne pense qu’à la musique, on ne vit que pour cela. Comme l’écrira Keith Richards beaucoup plus tard : celui qui quittait l’appartement pour un plan baise était un traître.

C’est un jeune loup de dix-neuf ans nommé Andrew Loog Oldham qui se charge dès l’année suivante de leur ouvrir les portes d’une maison de disques. Malgré son jeune âge, cet ancien collaborateur des Beatles leur façonne une image de méchants garçons qu’ils ne sont pas. Enfin, pas plus que les Beatles qui passent pour des anges auprès des ménagères britanniques. Des Beatles qui saluent le public en courbant l’échine à la fin de chaque chanson, pratiquent l’humour Pepsodent et portent de beaux costumes. Les Stones vont quant à eux afficher le cuir, l’alcool, le sexe, le blues et les cheveux mal peignés.

Mais n’allez pas croire que les membres de ces groupes soient différents. Certains d’entre eux sont même très proches : Brian Jones et John Lennon. Ces deux futurs martyrs du rock’n’roll se rencontrent dès le printemps 1963.

En plus d’être guitariste et leader des Rollin’ Stone, Brian Jones est constamment pendu au téléphone pour trouver des concerts. En 1963, il a dans le viseur un certain Giorgio Gomelski, propriétaire d’un club près de Piccadilly Circus. Pour Gomelski, Jones perd son temps. Le groupe n’est vraiment pas fameux et de toute façon, Gomelski doit fermer la boîte pour mauvaise gestion.

Il y a bien l’arrière-salle de l’hôtel de la gare de Richmond, dans la banlieue de Londres où Gomelski organise chaque année un festival de jazz. Cette salle, à laquelle il a donné le nom de Crawdaddy, est vide le dimanche après-midi et peu fréquentée le samedi. Alors pourquoi ne pas engager six mecs qui, certes, ne jouent pas bien ensemble, mais se sont améliorés depuis leurs débuts ?

Gomelski propose donc à Brian Jones de jouer au Crawdaddy chaque soir du week-end pour un cachet d’une livre sterling par membre du groupe, plus un pourcentage sur la vente des billets. Pour Jones, Richards, Taylor et Jagger, c’est une occasion inespérée. À tel point qu’ils décident de mettre la main à la pâte afin que le deal leur rapporte un maximum. Ils invitent leurs copains, distribuent des tracts et collent eux-mêmes les affiches dans Richmond. Quand ils reviennent chez eux le soir à Edith Grove, il reste encore de la colle au fond du seau. James, le quatrième colocataire colle des affiches dans leur rue. Les deux dernières, il les place de chaque côté de l’entrée de la maison qui abrite l’appartement.

Deux semaines plus tard, quand Gomelski passe les voir, le seau est toujours là avec la colle au fond, deux couches de cendres et de mégots au-dessus et enfin, des déchets de nourriture en guise de garniture. Ça empeste jusque dans l’escalier mais les Stones, eux, n’ont rien remarqué ; ils ne s’intéressent qu’au blues et à leurs concerts.

Au Crawdaddy, les Stones parviennent vite à se faire un nom. Toute la jeunesse du coin accourt pour les voir jouer. Le soir du 21 avril 1963, on y croise même les deux nouvelles stars du moment : Paul McCartney et John Lennon.

Gomelski s’est démené pour les convaincre de passer cinq minutes dans ce trou de la banlieue de Londres. Il n’en dit rien, mais c’est une joie pour Lennon de jouer le grand frère alors qu’un an plus tôt, il hantait encore le Cavern Club de Liverpool et les cafés de Hambourg. Mais après une ou deux chansons, il est bien obligé d’admettre que la musique de ce groupe qui joue aussi fort que les Beatles lui plaît.

Pendant tout leur set, les Stones, eux, n’en mènent pas large car ils savent qui est dans la salle. Mais quelle n’est pas leur surprise de constater qu’à la fin du concert, les deux Beatles sont toujours là. On boit, on parle, le courant passe. Brian Jones n’en revient pas.

Ils reviennent ensemble à Edith Grove. C’est incroyable : Lennon et McCartney sont dans le boui-boui de la bande à Jones, où il n’y a d’ailleurs rien à manger ni à boire. Même pas de chaises. Mais les Beatles en ont connu d’autres et de pires à Hambourg. Au contraire de Brian Epstein, leur manager qui lui, est loin d’être ravi.

Les musiciens des deux groupes parlent musique et le temps passe. Lennon est impressionné par la manière dont Brian Jones joue de l’harmonica :

– Tu sais vraiment en jouer, hein ! Moi je ne fais que souffler et aspirer dedans.

Keith Richards fait écouter ses disques à John Lennon, qui découvre ainsi Jimmy Reed. Lennon n’apprécie pas. Du coup, Keith Richards non plus. On le supprimera du répertoire.

Dans cet appartement sombre, froid et sale, qui tourne le dos à Chelsea, le quartier chic de Londres, se scelle l’amitié entre deux futures légendes de l’histoire de la musique. Ils sympathisent tellement que la semaine suivante, Jagger, Jones et Richards se rendent au Royal Albert Hall, la plus prestigieuse salle de concert de Londres, avec des invitations de premier rang pour une émission de la BBC. Des invitations qui leur ont été offertes par les Beatles qui s’y produisent. Ils y retrouvent Lennon et McCartney en coulisses, après le show, et aident leurs assistants à ranger le matériel.

À la sortie des artistes, Brian Jones pose un ampli de guitare dans la camionnette des Beatleslorsqu’une bande de filles qui, ayant aperçu sa longue chevelure (chose rarissime dans les rues de Londres en 1963), lui demandent des autographes. Il leur explique qu’il y a méprise, qu’il n’est pas un Beatle mais un Stone. Elles lui répondent :

– C’est pas grave, donne-nous un autographe.

Au cours de cette soirée, Brian Jones, à qui John Lennon vient à nouveau de faire part de son admiration, a fait l’expérience des signes extérieurs de la célébrité grâce à ce groupe de filles. Il relate son aventure à Gomelski et conclut :

– Tu vois, Georgio, c’est ça que je veux.

Trois ans plus tard, les Rollin’ Stone, devenus Rolling Stones, sont de retour au Royal Albert Hall. Cette fois, en tête d’affiche. L’eau a coulé sous les ponts de la Tamise : les Stones sont devenus des stars en Angleterre grâce à leur reprise de I wanna be your man de Lennon et McCartney, et puis mondiales suite au succès colossal de Satisfaction. La folie du public anglais en mal de Beatles qui viennent de se retirer de la scène se rabat à présent sur eux.

Ce 23 septembre, les Rolling Stones doivent jouer huit chansons ; les concerts sont encore courts à cette époque. Le groupe n’a plus joué à Londres depuis un an, ce qui n’arrange rien à la folie des jeunes fans. Dès le premier titre, Paint it black, elles hurlent comme des possédées.

L’une d’entre elles monte sur scène pour embrasser Mick Jagger et se fait repousser sans ménagement. Elle est suivie d’une deuxième, puis une troisième. Pour éviter de se faire expulser, les fans s’accrochent avec violence au chanteur. Il en pleut de partout. Le service d’ordre est débordé. Il évacue les Stones par l’arrière de la scène. Dans le mouvement, Keith Richards manque de casser sa belle guitare de Chuck Berry. Brian Jones, lui, éclate de rire. Il vient de perdre le contrôle de son groupe.

Dès le début, Jones s’est toujours considéré comme le leader. Il se fait d’ailleurs payer plus que les autres Stones : une commission pour avoir trouvé les engagements. Mais lorsque Jagger et Richards apprennent que cette situation perdure alors que les Stones ont un manager pour leur trouver des concerts, ils s’en étonnent. Jones leur répond qu’il est normal qu’il soit mieux payé puisqu’il est le leader du groupe. Il voyage d’ailleurs toujours séparément et ne loge pas en chambre commune lorsqu’ils descendent dans un hôtel. Le fossé se creuse. Oldham le sépare de Jagger et Richards en partageant un appartement avec eux dans le nord de Londres et les pousse à composer des chansons comme Lennon et McCartney.

Si Brian Jones est un multi-instrumentiste de génie, un surdoué du blues et du rock, il est incapable de composer une chanson. En devenant le duo de compositeurs de choc des Stones, les deux ploucs de Dartford, Jagger et Richards, auteurs de Satisfaction et d’une impressionnante série de N° 1 passent sur le devant de la scène. Brian Jones supporte très mal la situation. Il laisse son côté sale gamin prendre le dessus au moment où le pire ennemi des artistes, l’âme damnée du rock’n’roll fait son apparition dans les rues de Londres : la drogue.

Rapidement, Brian Jones tombe dans la marijuana, la cocaïne, le LSD et les amphétamines. Ajoutez à cela de grandes quantités d’alcool, et vous obtenez un jeune homme riche, asocial et totalement ingérable. Un énorme gâchis à la hauteur du talent et de l’élégance qui ont fait de lui une star, une icône de la décennie. Dans les plus grands classiques des Rolling Stones, vous l’entendez jouer de la guitare, de la slide, du piano, de la cithare, de l’orgue, de la harpe, du mellotron (sorte d’ancêtre du synthétiseur), du clavecin, de l’accordéon, du macumba (xylophone africain en bois), du violoncelle, de la flûte à bec, ou encore de la trompette et du saxophone. Brian Jones est un orchestre à lui tout seul. Sans lui, les chansons des Stones n’auraient jamais eu le visage qui en a fait des hits et plus tard, des titres légendaires comme Paint it black, Ruby tuesday, Under my thumb, Lady Jane, etc.

Au cours de l’année 1967, Jones se dit fatigué de jouer de la guitare et expérimente toutes sortes d’instruments. Il joue des percussions sur All along the watchtower de Jimi Hendrix et accompagne les Beatles sur Yellow submarine (bruitages et voix) et Baby you’re a rich man. Cette année-là, Paul McCartney enregistre un titre étrange aux changements de rythme et de genre incessants : You know my name. On découvrira ce titre ainsi que le solo de saxophone de Brian Jones en face B de Let it beau printemps 1970, quelques mois après sa mort.

Cette année-là, Jones met aussi son talent de multi-instrumentiste et, pour la première fois, de compositeur, au service du cinéma en créant et interprétant la musique du film, Vivre à tout prix, réalisé par Volker Schlöndorff. Présenté à Cannes, le film a pour interprète Anita Pallenberg, sa petite amie depuis deux ans.

Une compagne avec laquelle il lui arrive de se montrer violent en privé. Au cours de vacances improvisées avec Keith Richards et Marianne Faithfull, il est terrassé par une crise d’asthme qui le laisse immobilisé dans un hôpital. Anita continue ses vacances avec Keith. C’en est fini de leur relation : la belle change de Stone.

1967 est aussi le début des problèmes judiciaires pour les Rolling Stones. Jones, Jagger et Richards font l’objet de plusieurs perquisitions médiatisées. La drogue qu’on trouve chez eux leur vaut un procès très médiatisé, à l’instar de l’arrivée de Brian Jones en Rolls Royce à l’audience. Jagger et Richards sont condamnés et emprisonnés mais finalement libérés au bout de vingt-quatre heures. Jones, qui a commis l’erreur d’avouer avoir consommé du cannabis avant l’arrivée de son avocat subit un traitement plus dur. Son incarcération de plusieurs jours se révèle traumatisante.

L’homme joue les durs devant les caméras, mène une vie de musicien globe-trotter, grand amateur d’alcool et de femmes. Mais lors de la perquisition de son appartement de Courtfield road, les policiers découvrent une pièce où il aime jouer avec son train électrique et, qui sait, avec les voitures Dinky Toys qui y sont exposées.

Quoi qu’il en soit, sa consommation d’alcool et de stupéfiants le rend instable et inapte à jouer en concert. Les contributions de Brian Jones aux disques des Rolling Stones deviennent épisodiques à partir de 1968. Il produit notamment l’enregistrement d’un ensemble de flûtes de pan à Jajouka, au Maroc (l’album sortira après sa mort sur le label des Rolling Stones). S’il n’est pas intellectuellement et physiquement diminué par ses addictions et ses problèmes privés, Brian est maintenant artistiquement en dehors des Stones, tout comme John Lennon l’est à cette époque des Beatles.

Nous sommes le soir du 2 juillet 1969. Les Beatles sont occupés à enregistrer au studio Abbey Road ce qui sera un de leurs derniers titres. Au même moment, ce qui est plus que probablement un meurtre est commis à Hartfield, au sud de Londres. Brian Jones, l’ex-leader des Rolling Stones est retrouvé mort dans sa piscine aux alentours de minuit.

Le plus aberrant dans cette affaire est que ni la police ni la famille ne demandent une enquête approfondie. Car il y a fort à parier qu’un membre de l’entourage des Rolling Stones soit impliqué dans les faits. Il l’aurait d’ailleurs avoué des années plus tard, sur son lit de mort, à Tom Keylock qui était à l’époque le chauffeur des Rolling Stones.

Pour saisir les tenants et aboutissants de cette triste histoire, revenons quelques semaines en arrière. En mai 1969, les Rolling Stones sont dans une impasse. Comme ce fut le cas quelques mois auparavant avec Syd Barrett, le leader de Pink Floyd, les Stones s’apprêtent à virer leur leader-fondateur. Brian Jones n’est plus que l’ombre de lui-même. Rongé par l’alcool, la drogue, les barbituriques et le souvenir de la prison, il n’arrive plus à assumer les concerts. Le dernier en date est le légendaire Rock’n’roll circus de décembre 1968, un concert télévisé autour des Rolling Stones avec, entre autres, Jethro Tull, les Who, Marianne Faithfull, Eric Clapton et John Lennon.

Brian s’est surendetté pour assurer son train de vie fait de fêtes et de drogues. Il a acheté une énorme maison – qui a appartenu au créateur de Winnie l’Ourson – dans laquelle il a commandé de coûteux travaux. C’est là qu’intervient Frank Thorogood, un ancien maçon devenu deux ans plus tôt le second chauffeur des Rolling Stones.

À cette époque, Brian Jones est un des meilleurs clients de la police anglaise qui a juré de se payer les stars du show business consommatrices de stupéfiants. Doit-on y trouver une des raisons du bâclage de l’enquête sur sa mort ? Reste que Keith Richards a chargé Thorogood de ne pas quitter Jones et de faire disparaître toute la marchandise compromettante en cas de descente de police.

Brian n’a que très peu participé au nouvel album des Rolling Stones, Letit bleed, qui doit être suivi d’une tournée américaine en novembre. C’est alors que le couperet de l’administration fédérale tombe : Brian ayant été condamné pour possession et consommation de drogue, il ne pourra pas obtenir de permis de travail sur le territoire américain. La situation est intenable pour les Rolling Stones : les USA représentent la majeure partie de leur business. Ils décident de se mettre en quête d’un nouveau guitariste.

Après avoir éliminé l’option Eric Clapton ou Paul Kossof (un autre petit génie qui officie dans Free), les Stones, restreints au quatuor, engagent un jeune bluesman de vingt ans nommé Mick Taylor, qu’ils prévoient de présenter à la presse le cinq juillet lors du grand concert gratuit à Hyde Park.

Avant cela, le 8 juin, Mick Jagger, Keith Richards et Charlie Watts viennent annoncer à Brian Jones qu’ils vont continuer sans lui l’aventure qu’il avait initiée sept ans plus tôt. Ils lui laissent le choix et la manière de l’annoncer au public, ce que Jones fait dans un communiqué basé sur des considérations de divergences musicales, auquel peu de gens croient. Le choc est énorme.

Après le départ de ses ex-compagnons de route, Brian prend une cuite monumentale avec Thorogood, qui veille toujours sur lui et sur les travaux exécutés par les ouvriers logés juste à côté. Il y a parmi eux deux hommes qui détestent particulièrement Brian, sa façon de vivre et sa fortune. Ce soir du 2 juillet, Thorogood a acheté beaucoup d’alcool. Il a invité les ouvriers et des filles pour faire la fête. Quelques heures plus tard, Brian Jones, pourtant excellent nageur, se noie. Une noyade d’autant plus suspecte que les contentieux, notamment financiers, ne manquent pas entre les deux hommes.

Lors de la découverte du corps, la police et le médecin légiste font leur travail de manière peu scrupuleuse. Les témoins ne sont pour ainsi dire pas interrogés (notamment Anna Wohlin, la petite amie de Jones) et les lieux du drame sont vidés quelques jours plus tard, sans que la police y ait apposé les scellés. C’est ainsi que disparaît l’un des plus grands génies de la musique des années soixante.

Lorsque les Rolling Stones apprennent la nouvelle cette nuit-là aux Studios Olympic où ils répètent, la stupeur est totale. L’embarras aussi. Car très vite, ils prennent conscience qu’il n’est plus question de présenter le remplaçant de Brian au sein des Stones le surlendemain devant des centaines de milliers de personnes dont ils craignent la réaction.

Le jour du concert, une voiture blindée précédée de Hells Angels se fraie un chemin parmi le demi-million de fans réunis dans l’immense parc du centre de Londres. Mick Jagger, habillé de blanc, réclame le silence et lit un poème à la mémoire de Brian. Un imposant lâcher de papillons a lieu sous les yeux du public. Les Rolling Stones entament leur concert avec leur nouveau guitariste, taciturne et discret qui, lui, ne risque pas de disputer la place de leader au duo formé par Keith Richards et Mick Jagger6.

Le Roi est mort. Vive le Roi7.

Alan Wilson

La légende du Club des 27 est née au cours de l’automne 1970. En l’espace d’un mois, trois nouvelles stars du rock rejoignent Brian Jones mort l’année précédente. Il s’agit de Jimi Hendrix, Janis Joplin et Alan Wilson.

Wilson n’est pas un habitué des couvertures de magazines. Sa mort est aussi discrète que lui, à l’inverse de son immense talent qui a donné à son groupe deux uniques tubes, des chansons que vous connaissez même si vous en ignorez peut-être le titre, voire le nom du groupe, Canned Heat. Alan Wilson est retrouvé mort dans son sac de couchage, comme l’anti-héros de Into the wild, dans la forêt de séquoias de Topanga Canyon sur les hauteurs de Los Angeles. Plus modestement que son illustre successeur, Wilson voulait passer la nuit à la belle étoile. La presse parle de suicide. Le débat est ouvert. Une chose est sûre : c’est une histoire qui finit trop vite, trop tôt.

En 1965, Alan Wilson sort diplômé de l’université de Boston, sa ville d’origine. Il traverse alors les États-Unis pour rejoindre l’UCLA, l’Université de Californie à Los Angeles8. Il doit y participer avec John Fahey à des recherches musicologiques sur Charley Patton9, un des pionniers du blues moderne. Wilson est en effet un des rares musiciens au monde capables de transcrire le jeu de guitare de Patton. Il est aussi un excellent guitariste malgré son problème de vue. Pour la petite histoire, c’est au cours de cette traversée de l’Amérique que Fahey lui donnera le surnom de Blind owl, chouette aveugle, vu l’épaisseur impressionnante de ses lentilles.

Une anecdote amusante concernant Wilson veut qu’il ait posé sa guitare sur le gâteau du mariage auquel il était invité à chanter. Sans ses lunettes, il n’avait pas vu la pièce montée. Fito, le batteur historique deCanned Heat en témoigne :

– À plus de cinquante centimètres, Alan n’était pas fichu de reconnaître les gens avec qui il jouait tellement il était bigleux.

Alan Wilson jouait de tout ce qui possédait des cordes, même de la harpe. Le célèbre bluesman Mike Bloomfield le présente un jour à un autre musicien :

– Un bon dieu de joueur de harpe. Il peut faire des choses que tu n’as jamais entendues de ta vie.

Car en plus d’être un surdoué de la guitare, Alan Wilson est un passionné, un fondu de blues. Un soir, il accompagne John Fahey chez Bob Hite, un autre dingue de blues qui a créé une association de collectionneur de disques. Les deux hommes sympathisent, jouent ensemble et forment rapidement un groupe. Le nom de leur formation, ils vont le chercher dansune chanson de Tommy Johnson : Canned heat blues. Quand Johnson écrit cette chanson, en 1928, cette chaleur en boîte désigne l’alcool solidifié qu’on fait brûler pour s’éclairer ou chauffer de la nourriture. Un alcool que les plus démunis comme Tommy Johnson boivent, quitte à s’empoisonner et finir rapidement leurs jours aveugles. La référence aux racines dublues est claire, comme la voix d’Alan Wilson. Une voix fragile et timide, tellement particulière qu’elle fera la force de standards comme On the road again10 et Going up the country.

On the road again est un des premiers titres de blues authentique à devenir un tube commercial mondial. Canned Heat s’assure une excellente promotion en participant à de grands festivals comme celui de Monterey et de Newport et en s’affichant dans de célèbres émissions européennes comme le Top of the pops et le Beat Club. Dès 1967, ce sont des vedettes mondiales. Un succès confirmé l’année suivante avec l’album Living in the blues et le 45 tours Going up the country11 qui devient légendaire suite au triomphe de l’album live Woodstock tout au long des années 70. Car Canned Heat est de tous les festivals : Woodstock avec ses 500 000 spectateurs, en 1969, puis l’île de Wight et ses 600 000 fans de rock, en 1970.

Tout devrait donc aller pour le mieux pour Alan Wilson qui est reconnupar John Lee Hooker, une de ses idoles, comme meilleur harmoniciste de tous les temps. Pourtant, l’homme broie du noir. Il souffre de son physique qui ne plaît pas aux femmes. Et pour ne rien arranger, le militant écologiste qu’il est fait partie des premiers à clamer que l’humanité court à sa perte dans sa course à la destruction de la nature. En témoigne alors l’horrible fogqui plombe Los Angeles et qu’on ne voit que trop bien depuis les collines.

Wilson a déjà tenté de se suicider à deux reprises, dont une fois en sautant d’une camionnette en marche. Il souffre manifestement de problèmes psychologiques, voire psychiatriques, qui ne seront soignés que tardivement. Suite à un internement, il est placé sous la surveillance de son ami Bob Hite, cofondateur de Canned Heat.

Après la dernière tournée européenne qui conduit le groupe à son passage historique sur l’île de Wight, Alan Wilson se retire dans la propriétéde Bob Hite dans les Redwoods de la région de Los Angeles, plus connus sousle nom indien de Topanga Canyon. Le 3 septembre, les membres de Canned Heat apprennent par les journaux la mort de leur leader, par overdose de somnifères mélangés à du gin.

Wilson était, de tous les grands musiciens de blues, celui qui en repoussait le plus les limites artistiques. Il ne nous laisse finalement que deux grands standards et quelques albums. Sans oublier les nombreux enregistrements posthumes que n’ont pas manqué de sortir les éditeurs de musique et amateurs de devises.

Jimi Hendrix

Jimi Hendrix ne fut pas seulement un des plus grands artistes de tous les temps. Ce qui est déjà exceptionnel pour un homme dont la vie n’a pas dépassé les vingt-sept étés. Mort beaucoup plus jeune que Mozart et en pleine gloire, Jimi Hendrix était aussi un visionnaire et un autodidacte, un homme qui s’était fait tout seul, à partir de rien.

Issu d’un milieu social et culturel handicapant toute ascension sociale, Hendrix a réussi l’impossible artistiquement. Sa vie, son histoire en ont fait un de ces héros romantiques des temps modernes. Depuis plus de quarante ans, son image orne les chambres d’adolescents éternels, donnant à son existence une beauté et un sens auxquels Hendrix ne s’était pas destiné. Une maigre consolation pour lui qui repose depuis si longtemps, laissant une œuvre inachevée et une famille qui s’en donne à cœur joie dans des rééditions inutiles de fonds de tiroir, noyant l’essentiel de la beauté de son répertoire.

Johnny Allen Hendrix naît le 27 novembre 1942 à Seattle, la grande ville de l’extrême nord-ouest américain. Son père, James Allen, de sang mêlé indien cherokee et irlandais, est danseur. Parti pour la guerre trois jours après le mariage alors que sa femme est enceinte, il n’assiste ni à la naissance, ni aux premières années de son fils. Quant à sa mère, Lucile Jester,elle est fille d’une pauvre famille d’ouvriers mineurs. Volage, elle ne s’occupe pas de son enfant et le confie tantôt à des nourrices, tantôt à des amies et des membres de sa famille. Quand Al est démobilisé à la fin de la guerre, il retrouve sa femme et son fils en Californie où elle vit avec un autre homme. Al repart avec son fils vers Seattle.

Si sa mère revient parfois au foyer, ses passages ne sont qu’épisodiques. Parfois, elle reste suffisamment longtemps pour donner naissance à un enfant. Les disputes du couple sont fréquentes et violentes. Jim se cache souvent dans une armoire. Et en 1951, le divorce est prononcé, et la garde de Jim et de son frère est confiée au père. Malheureusement, sa fibre paternelle n’est guère épaisse et son éducation est un modèle de rigidité. De plus, il perd au jeu le peu qu’il gagne. Pendant toutes ses années d’enfance, il n’y aura jamais rien à la maison. Jimi est habillé de loques, ce qui lui vaudra un jour de se faire expulser de l’église (un bel exemple de charité chrétienne). Pour apercevoir son père, Jimi doit souvent attendre des heures à la fenêtre du bistro que celui-ci daigne sortir, les poches vides.

Entre les deux univers, Jimi préfère encore celui de sa mère, bohème et insouciante, et celui de sa grand-mère qui vit dans une réserve indienne et lui raconte des légendes cherokees. Il préfère le rêve, la science-fiction, et à l’école, qu’il fréquente peu, l’astronomie et le dessin au monde strict et désespérant de son père. Lorsque sa mère décède d’une cirrhose en 1958, Jimi, âgé d’à peine seize ans, se voit interdire par son père de se rendre aux funérailles.

À cette époque, il est déjà un guitariste chevronné. Très tôt, il a trouvé dans la musique un refuge. Rendu timide et bègue par les traumatismes de son enfance, il mime dans sa solitude les sons de guitare qu’il joue dans sa tête, un balai à la main. Puis ce sera un élastique tendu sur une boîte, sur laquelle il arrive à jouer le thème de la série télévisée Peter Gunn. Ensuite, ce sera un ukulélé trouvé dans le garage dans lequel Al se décide un jour à mettre de l’ordre. À force de supplications, le père de Jimi lui achète enfin une petite guitare acoustique pour la somme de cinq dollars.

En 1957, l’adolescent découvre en concert Buddy Holly et Elvis Presley. Une révélation. Le rock’n’roll vient d’entrer dans sa vie. Signe du destin, à la même époque, il rencontre par hasard Little Richard dans la rue.

Frappé par le talent de son fils, Al finit par lui acheter une guitare électrique et l’accompagne au saxophone. Cette guitare, on la lui volera malheureusement alors qu’il fait ses débuts dans des formations professionnelles à la fin des années cinquante. Qu’à cela ne tienne, il joue sur des guitares qu’on lui prête. Jimi est gaucher, mais il se débrouille comme un chef. Pour lui, les guitares ne sont pas seulement des instruments, ce sont des collègues, des amis qu’il connaît par cœur, et avec qui il entretient une relation sentimentale. Lorsque sa tante lui en achète une nouvelle, il décide de dormir avec elle (la guitare, pas sa tante).

Exclu de l’école pour avoir flirté avec une jeune fille blanche et condamné pour avoir conduit une voiture volée, Jimi s’engage dans l’armée pour éviter la prison au début des années soixante. Il y est parachutiste. Peut-être faut-il y trouver l’origine de ses solos de guitare aériens et de certains textes comme excusez-moi pendant que j’embrasse le ciel qu’il chantera dans le classique Purple Haze. C’est en tout cas à la caserne qu’il rencontre Bill Cox, fils d’un musicien de jazz avec qui il s’associe pour jouer des reprises blues et rockabilly de Chuck Berry dans les bars. Il retrouvera Cox au cours de la seconde partie de sa carrière. Pour l’heure, suite à un accident de parachute, ou à un comportement inadéquat, diront certains, Jimi quitte l’armée et revient à la vie civile.

De retour, Jimi s’adonne à ce qu’il fait le mieux : jouer de la guitare dans diverses formations, dont celle de Little Richard qu’il rejoint en 1962. Il se fait alors appeler Maurice James. Mais le chanteur l’exclut rapidement du groupe. Je lui volais la vedette, dira Hendrix. Il arrivait toujours en retard, rectifiera Richard.

Comme dans la chanson de Sinatra, et comme Bob Dylan quelques années plus tôt, Jimi part pour New York, la ville où tout se passe. Il va y croiser le chemin des Isely Brothers, Steve Croper de Booker T & the MG’s (futur Blues Brothers), Albert King (le grand bluesman noir qui lui apprend beaucoup12) et enfin le légendaire B.B. King.

Après avoir accompagné quelques artistes, Hendrix quitte toute formation pour jouer sa propre musique. Se produisant dans des cafés de Greenwich village, il est rapidement remarqué par les autres musiciens. De mémoire d’artiste, on n’a jamais vu un guitariste jouer de la sorte. Jimi Hendrix a déjà appris tout ce qu’il pouvait des musiciens de jazz et rythm’n’blues américains. Il a également écouté les grands bluesmen anglais comme Eric Clapton et Jeff Beck des Yardbirds et mis tout cela à sa sauce. Lerésultat est stupéfiant. En 1966, on ne parle plus que de lui à New York. Lapetite amie de Keith Richards des Rolling Stones en parle à Chas Chandler, le bassiste des Animals, qui vient le voir. Abasourdi, ce dernier décidesur-le-champ d’abandonner son métier de musicien pour s’improviser manager.Sa première idée est d’emmener Jimi en Angleterre, le centre du monde depuis que les Beatles et les Rolling Stones dominent la scène.

Jimi y recrute deux musiciens pour enregistrer un premier album, produit par les managers des Who. Avec Noel Redding et Mitch Mitchell, le trio forme la mythique Jimi Hendrix Experience. L’idée de base est de Chandler qui veut calquer son trio sur les Cream, le groupe d’Eric Clapton, alors en pleine gloire. Un soir où Jimi improvise avec l’organiste Brian Auger13, Johnny Hallyday qui, comme Claude François, multiplie les séjours dans la capitale anglaise, lui demande s’il ne voudrait pas jouer avec lui à Paris.