Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Renaissance du livre

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: La story

- Sprache: Französisch

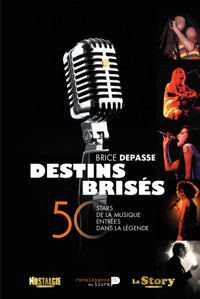

Vingtième saison pour La Story sur Nostalgie. Vingt saisons que Brice Depasse nous emmène dans les rues de Londres, les théâtres parisiens, les studios hollywoodiens, les arrière-salles bruxelloises pour nous raconter la grande histoire de la chanson et du cinéma. Ce second tome de chroniques inédites révèle une fois de plus la passion avec laquelle l’auteur-animateur fait de nous les témoins privilégiés des derniers jours de Freddie Mercury, des fantasmes gothiques de Mylène Farmer, de la première projection du jeune Steven Spielberg, la tournée ratée de Johnny Hallyday, le squat new-yorkais de Debbie Harry, les débuts du duo Tom & Jerry alias Simon & Garfunkel, les fugues de Kurt Cobain... Michel Polnareff dit de lui qu’il est le seul capable d’écrire un beau sujet, Mark Knopfler l’invite à prendre le thé pour parler musique, Guillaume Musso le cite en couverture d’un de ses romans quand, chaque jour, 600 000 Belges l’écoutent sur Nostalgie.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 982

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

La Story

Éditions Renaissance SA

Drève Richelle, 159 – 1410 Waterloo

www.renaissancedulivre.be

La Story

Brice Depasse

Couverture : Philippe Dieu (Extra Bold)

Photo de première de couverture : © Alexis Vassivière

Photos de quatrième de couverture : © Gianni Candido sauf photo avec Michel Polnareff (© Nicky Depasse) et photo avec Jim Kerr (© Christophe Delire).

Mise en pages : CW Design

Impression : Structure Production

e-ISBN :9782507057077

Dépôt légal : D/2020.12.763/17

© Renaissance du Livre, 2020

Tous droits réservés. Aucun élément de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans une banque de données ni publié sous quelque forme que ce soit, soit électronique, soit mécanique ou de toute autre manière, sans l’accord écrit et préalable de l’éditeur.

Brice Depasse

La Story

Derrière chaque artiste, une grande histoire

TOME 2

À vous avec qui je partage

depuis vingt saisons déjà

la légende de ceux

qui ont allumé des étoiles en nous.

À tous mes collègues de Nostalgie

avec qui je partage le bonheur

de vous compter chaque jour parmi nous.

À mon épouse et mes enfants

qui donnent des couleurs à ma vie.

N’oubliez jamais d’être heureux.

« Un poète est un monde enfermé dans un homme. »

Victor Hugo

Écrivain

« Rappelons que la chanson est un art mineur, car c’est ainsi que l’on désigne tout art qui ne requiert pas d’initiation et qu’il peut y avoir des chefs-d’œuvre dans un art mineur et des horreurs dans un art majeur. »

Françoise Hardy

Auteure-interprète

« Entre l’histoire et la légende, je choisirai toujours la légende. »

John Ford

Cinéaste

Je vais vous parler d’un monde où on jetait des pièces de 5 francs dans des appareils pour écouter Let’s Dance, Satisfaction et Lettre à France ;

où on se demandait à quoi ressemblaient les films de James Bond en écoutant les 33 tours de John Barry ;

où les parents passaient toutes leurs soirées devant les deux mêmes chaînes de télévision ;

où il n’y avait qu’une seule émission de radio hebdomadaire qui passait la musique qu’on aime ;

où on rêvait des films en regardant les affiches dans les journaux du mercredi ;

où Queen et Claude François jouaient à Forest National chaque année à pleins décibels (ou presque) ;

où il fallait entrer chez un disquaire pour découvrir la musique dans laquelle filaient nos économies ;

où nos stars préférées revenaient tous les ans avec un album ;

où on aimait être les premiers à faire découvrir à nos amis de nouveaux artistes, de nouveaux films, de nouveaux sons qui nous fascinaient.

Il s’en est passé des choses durant ces années marquées 1960, 1970, 1980, 1990, au point d’en être aujourd’hui arrivé à la vingtième saison de La Story sur Nostalgie sans avoir jamais avoir éprouvé l’angoisse de la page blanche, sans avoir vu le temps passer en votre compagnie.

Je vous raconte…

Au commencement, il y eut le rock’n’roll.

J’ai vu le jour en décembre 1962 dans la cuisine de la maison familiale mais je situe ma véritable naissance au monde dans le magasin d’électroménager juste à côté une petite dizaine d’années plus tard.

Jusque-là, les seuls 45 tours que nous pouvions écouter, mon frère et moi, étaient ceux de feu mon grand-père François Depasse qui adorait la musique : l’opéra, le jazz, la variété. Il était apparemment le seul à acheter régulièrement des disques. Nous les tournions sur son électrophone Philips stéréo en bois précieux, un magnifique objet que les tout jeunes enfants que nous étions devaient utiliser avec d’infinies précautions.

Un jour, ma grand-mère nous invita à choisir chacun un disque chez ce fameux marchand d’électroménager. Une simple boîte en bois contenant quelques dizaines de 45 tours. Il ne s’agissait pas de productions Disney, ni de contes mais de musique. Pourquoi ai-je choisi ces quatre types aux cheveux en forme de bol à soupe ? Allez savoir ; peut-être les avais-je déjà entendus à la radio. Je ne m’en souviens pas, mais c’est peu probable : la radio ne s’intéressait pas aux gamins à cette époque où les adultes ne parlaient qu’aux adultes, et ce, avec le plus grand sérieux. La vie n’était pas faite pour rigoler, encore moins pour crier sur des disques comme ces quatre types mal coiffés qui, je m’en suis vite aperçu, n’étaient guère appréciés des grandes personnes.

– De la musique de singes ? Mais Bobonne1, les singes ne font pas de musique.

Laurent Gerra m’a dit un jour : « Mon premier disque a été le premier album de Joe Dassin, toi des Beatles ; tu as vu toute la différence entre nous ? » Il avait mille fois raison. J’ignore pourquoi j’ai choisi ce premier 45 tours de ma future collection, mais je sais tout ce qu’il a engendré. Le courant qui passait dans les veines de ces quatre musiciens de vingt ans mes aînés a électrocuté les journées et les mois tranquilles qui jusque-là avaient été les miens, branchant l’univers figé dans lequel je vivais sur du 220 volts.

À partir de mes dix ans, le rock’n’roll a largué les amarres d’un bateau qui m’a mené vers mille ravages sans quitter les murs de cette vaste demeure du centre-ville. De Genesis aux Rolling Stones, en passant par ELO, Elton John, Bob Marley, Pink Floyd, Queen, David Bowie, Led Zeppelin, les Clash, Blondie et puis Rod Stewart, Kate Bush et Police, chaque artiste proposait un univers radicalement différent des autres. Ils ne parlaient pas des mêmes choses, en tout cas pas de la même façon. Ils avaient tous un tas de trucs à nous montrer sur ces pochettes de trente centimètres de côté au dos desquelles des textes se déroulaient parfois à l’infini. Que de noms cités, que d’endroits : des studios à Londres, à New York, des petits déjeuners en Amérique, des cochons qui volent, un crâne sous le globe terrestre, un blason royal britannique sur fond blanc, un type étrange qui dort sur un banc… on est allés partout.

Je dis « on » car vous n’étiez pas loin, n’est-ce pas ? C’est ce qui fait que notre monde a basculé. Ce qui explique que le président des États-Unis Barack Obama passe une soirée historique à célébrer Stairway to Heaven en compagnie de ses créateurs et que celui de la Russie, Vladimir Poutine, passe la meilleure de sa vie en invitant un ex-Beatle à jouer sur la place Rouge.

Nous roulons tous à présent dans le même train. Des enfants d’Elvis, des frères de Johnny, des prétendants de Kate et de Debbie, des potes à Renaud, des orphelins de John et de Cloclo. Du haut ou du plus profond de cette année 2020, nous voyons cette musique, qui n’était qu’un truc de jeunes il y a soixante ans, englober toute la musique pop. Pop comme populaire, universelle. De la musique, oui, mais un langage, une façon de vivre, une culture qui est présente jusque dans la politique et la pub.

Tellement présente qu’on en a oublié la magie des disques qui ont forgé sa légende, converti les premiers fidèles. Alors oui, je prêche tous les jours pour qu’on retrouve le bonheur d’écouter des albums qui ont été gravés il y a parfois un demi-siècle, voire plus, bref une éternité dans ce monde surabondant d’informations numériques, à défaut d’authenticité.

La Story entre aujourd’hui dans sa vingtième saison et pourtant le petit garçon de 1972, revenant du magasin d’électroménager pour écouter She Loves You des Beatles sur le tourne-disque Philips de son grand-père, n’est pas loin. Je lui dois les centaines de milliers d’auditeurs que vous êtes chaque jour à écouter l’émission depuis vingt saisons. Je n’y vois qu’une raison : cette histoire n’est pas la mienne, c’est la vôtre. La nôtre.

1. Ainsi appelait-on ma grand-mère paternelle.

Chapitre 1 Les légendes

Nous avons tous besoin de légendes. Pour nous faire rêver, grandir, nous fabriquer, nous identifier.

Il y a celles qu’on a regardées, celles qu’on a écoutées, celles qu’on a collectionnées ou simplement punaisées sur les murs de notre chambre. Bien des années après avoir dépassé le statut de stars de leur époque, elles nous accompagnent encore et toujours, le succès des coffrets, des intégrales de discographies et filmographies en atteste. La musique, le cinéma sont depuis des générations à présent les plus grands fournisseurs de passion à l’échelle de notre vaste « pop culture ». Les figures les plus marquantes ont aujourd’hui remplacé les héros guerriers de nos aïeux : personne ou presque ne s’en plaindra.

Est-ce un hasard si le premier d’entre eux à avoir eu sa statue érigée sur une place publique se nomme Freddie Mercury ?

Story 1 : « Je ne serai pas une star, je serai une légende. » (Freddie Mercury)

18 février 1990. Il y a trente ans, qui pourrait deviner que nous apercevons Freddie Mercury pour la dernière fois ? Du moins ceux qui s’y intéressent encore, ceux à qui cela fait plaisir d’apprendre que Queen remporte le Brit Award, Victoire de la Musique britannique, du meilleur groupe des années 1980.

Quatre ans auparavant, Queen est en pleine tournée triomphale. Rien qu’à Londres, il réunit 90 000 personnes en deux soirs au stade de Wembley, puis 150 000 un mois plus tard au parc de Knebworth ; 240 000 personnes en trois soirs, c’est plus qu’énorme et, pourtant, au lieu de profiter de cette incroyable audience, Queen s’est depuis fait très discret. 1987 et 1988 passent sans nouveau disque, ce qui n’était encore jamais arrivé.

Il a fallu attendre le printemps 1989 pour que sorte un nouvel album qu’on n’espérait plus ou qu’on n’attendait simplement plus. Car il faut bien le dire, une bonne quinzaine d’années après leur premier succès, Queen a perdu en chemin nombre de ses fans : malgré la diffusion massive de clips, la présence de leurs nombreux singles dans le top 50 et l’affluence à leurs concerts, Queen ne vend plus autant d’albums que dans les années 1970. Si le groupe emmené par Freddie Mercury incarne les années 1980, sa musique n’intéresse plus les fans, ceux qui adhèrent à l’univers entier des artistes, qui font d’eux des légendes.

Ajoutez à cela l’album solo raté et l’échec commercial de Freddie Mercury, puis les rumeurs de crises internes, on se dit que ça sent la fin. Qu’il n’y aura plus de disques de Queen. Raison pour laquelle leur nouvel album s’intitule TheMiracle : c’en est un, assurément. Pourtant, le message que les membres du groupe affichent sur la pochette est très clair. Queen est à nouveau, et plus que jamais, un groupe, un personnage tétraèdre où chacun apparaît à parts égales, et avec un Freddie désormais sans la moustache qui aura été sa marque de fabrique durant presque une décennie.

Cette moustache, on l’avait aperçue pour la première fois en 1979. Totalement à contre-courant de la mode, elle nous avait fait peur ou rire, et pourtant elle n’avait pas écorné l’image du chanteur. Au contraire, grâce à elle, il était devenu une icône.

Si à la sortie de The Miracle les membres de Queen donnent des interviews et produisent des clips (ils en tourneront quatre), ils ne se produisent pas en public comme ils l’ont toujours fait jusque-là. « Rien de prévu », précise Mercury. Il en a marre des poses grandiloquentes et de ses tenues de scène excentriques, dit-il. « Passé quarante ans, on ne fait plus ce genre de choses. » Des propos étonnants.

Concluant avec la promesse d’un retour sur scène, Freddie Mercury nous laisse avec le souvenir de ces concerts qu’il ne donnera jamais. Celui de Knebworth le 9 août 1986 sera le dernier où certains des 150 000 fans plongés dans le noir après le show (un fonctionnaire omet de rallumer l’éclairage public) ne retrouveront pas leur voiture avant le petit matin. Non, aucune raison d’oublier le dernier concert de Freddie Mercury.

Début 1991, une rumeur circule : le nouvel album de Queen qui va sortir, en plus d’être vachement bon, marque un retour à la musique de ses débuts. Une rumeur amplifiée par la sortie du premier single dont l’album portera le nom : Innuendo.

Le morceau est complexe comme autrefois Bohemian Rhapsody, à l’opposé des canons du top 50 des années 1980. Comme si nous tournions la page d’une décennie avec un groupe plus soudé que jamais, à l’image des crédits de leurs chansons, depuis deux ans partagés en quatre parts égales, alors qu’avant c’était loin d’être le cas.

Toutefois, on ne peut s’empêcher de le trouver sombre, ce nouvel album, exactement comme sera le Blackstar de Bowie vingt-cinq ans plus tard. Il a un goût de crépuscule qu’on ne peut manquer de relier aux rumeurs de maladie dont souffrirait Freddie Mercury, un Freddie qui continue à nier.

Les images du clip exceptionnel d’Innuendo amplifient la rumeur : « Ils recourent à l’animation parce que Mercury ne peut plus jouer, regardez ! » Mais les trois vidéos suivantes viennent, au cours du printemps et de l’été 1991, infirmer ces histoires alarmantes puisqu’on y voit bien évoluer Freddie Mercury.

Plus tard, on apprendra que le chanteur souffrait le martyre lors des tournages. Mais comme ce sera le cas pour Johnny Hallyday lors des concerts des Vieilles Canailles, la montée d’adrénaline provoquée par la caméra le ressuscitait à chaque nouvelle prise.

Il faut cependant plus que des apparitions sur vidéoclips pour décourager les tabloïds anglais qui ne lâchent pas prise. Ils savent. Du moins ils ont le témoignage précis de l’ancien manager et secrétaire particulier de Freddie, Paul Prenter, que vous voyez se faire renvoyer par le chanteur dans le film Bohemian Rhapsody. L’homme qui ne digère pas son renvoi en 1986 monnaie en effet ses informations auprès des rédactions de la presse britannique.

Septembre 1991, c’est déjà le quatrième single issu du nouvel album de Queen qui arrive dans les radios depuis le début de l’année. Si le premier, Innuendo, le Bohemian Rhapsody des années 1990, a été un gros succès au début de l’hiver, les deux autres sont passés inaperçus ou presque.

On a bien vu le clip génial de I’m Going Slightly Mad à la télévision au printemps, mais il faut bien convenir que ce très joli titre n’a rien d’un tube.

Et, malheureusement, cette nouvelle chanson connaît le même sort que les autres. « Oui, comme les fans, on trouve l’album fantastique », disent les programmateurs radio, « Queen a retrouvé la force qu’il avait dans les années 1970 à l’époque de A Night at the Opera, mais leurs derniers singles ce n’est pas Radio Gaga ou Kind of Magic. Queen est à nouveau un groupe d’albums ; qu’attendent-ils pour donner des concerts et remettre le feu ? »

Mais Queen n’en est plus là. Pour tourner les quatre clips dont celui-ci sera le dernier, il a fallu user de beaucoup de patience et d’astuce. Les deux derniers sont en noir et blanc pour masquer l’état physique déplorable de Freddie qui a fait preuve de beaucoup de courage pour donner le change.

Le 30 mai 1991 avait vu le dernier tour de manivelle : Brian May étant en promo aux États-Unis, Freddie tourne en studio avec John Deacon et Roger Taylor, qui est l’auteur de presque la totalité de la partition musicale et surtout du texte de ce These Are the Days of Our Lives, probablement un des titres les plus touchants de la carrière de Queen. Infiniment mélancolique aussi pour Freddie Mercury vivant ses derniers jours de repenser à ses années de jeunesse où le temps n’était qu’au jeu et à la recherche de la joie. Taylor pense-t-il à Mercury quand il lui fait chanter : « Revenir en arrière juste une fois pour prendre une montagne russe » ou encore « Mieux vaut s’asseoir et partir avec le courant » ?

Et pourtant je vous le dis, la chanson passe inaperçue tout comme le clip. Les temps sont plutôt à écouter R.E.M., Technotronic ou Nirvana que Queen. L’urgence de la jeunesse est là, pas au spleen de gars de quarante ans qui regrettent leur enfance perdue.

Un mois plus tard, sort The Show Must Go On qui n’émeut pas plus le grand public. Pourtant, fin novembre, quelques heures avant de nous quitter, Freddie Mercury annonce qu’il est malade du sida. Le retentissement de la nouvelle et l’émotion qu’elle suscite sont planétaires. On n’imagine pas Freddie Mercury mort. Cette boule d’énergie qui, il y a cinq ans seulement, provoquait la folie partout où il passait. On ne le verra plus jamais : personne ne peut y croire, ce n’est pas possible.

La terrible nouvelle fait le tour du monde en vingt-quatre heures et le voilà déjà devenu une icône du rock et un martyr de cette horrible maladie. Alors, tout le monde réécoute ce dernier album avec une autre oreille, une attention renouvelée pour découvrir que : « Bon Dieu, mais quel disque fantastique ! »

Sachant quel était le succès de l’album Innuendo quand, la veille de sa mort, Freddie avoua l’état qui était le sien via son médecin, on se dit que l’artiste a réussi la mise en scène de son départ au sommet de sa gloire, pour le public, mais aussi pour lui, l’éternel mythe de Molière qui nous quitte au terme d’une représentation.

Et encore, il nous réserve un acte supplémentaire. Un rappel.

Entre la surprise de l’annonce de sa mort, l’onde de choc et le monumental show télévisé de son tribute au stade de Wembley, on s’attend à un dernier album. Il sort un mois plus tard. Il s’agit en fait d’un double live enregistré lors des deux concerts de la dernière tournée de Queen dans le même stade de Wembley six ans plus tôt.

Et puis plus rien. Freddie Mercury aurait-il tout dit ?

Non, il nous réserve en secret un dernier acte qu’il ne joue pas tout de suite ni seul, mais avec ses trois compères. Comment aurait-il pu en être autrement ? Ils n’ont vraiment jamais rien réussi de particulier séparément.

L’album qui sort à la surprise générale en 1995, quatre ans après sa disparition, s’intitule Made in Heaven, fabriqué au paradis. Réflexe légitime quand on a déjà entendu les tonnes de n’importe quoi sorties sous le nom de Janis Joplin ou Jimi Hendrix, on craint d’être déçus par ce disque posthume.

Mais que contient ce Made in Heaven ? Des titres inédits, d’autres issus d’albums solos et surtout de nouvelles chansons enregistrées par Freddie Mercury alors que le dernier album de Queen venait à peine de sortir. Tant qu’il en avait la force, Freddie avait en effet voulu continuer à créer : « vous les sortirez après », disait-il à ses compères.

Quelle va être la réaction du public quatre ans après ? Quatre ans, c’est beaucoup d’eau passée sous les ponts d’une production musicale qui fonctionne encore à plein régime dans les années 1990 à grands coups de Pearl Jam et Nirvana, la musique a une nouvelle fois bien changé.

À ce jour, Made in Heaven s’est vendu à vingt millions d’exemplaires ; il s’agit de l’album de Queen le plus vendu de leur histoire, un exploit posthume qu’aucun autre groupe, même les Beatles, n’a réalisé, scellant une histoire d’amour incroyable entre un homme et son public, contre vents et marées et surtout contre la fatalité.

Story 2 : « Avant Elvis, il n’y avait rien. » (John Lennon)

Bruno Coquatrix est un patron heureux. Depuis qu’il est devenu le propriétaire de l’Olympia dans les années 1950, sa salle de spectacle a non seulement rencontré un succès considérable, mais elle est de plus devenue très vite légendaire pour avoir accueilli les plus grandes stars du monde des Beatles à Édith Piaf en passant par les Rolling Stones, Jacques Tati et Jacques Brel.

Coquatrix s’est à présent logiquement mis en tête de démarcher celles qui ne se sont pas encore produites entre ses murs pour qu’un jour on ne puisse pas dire : « oui, il a reçu tout le monde, mais pas… »

Et qui manque à l’appel ? Eh oui, Elvis Presley. Le King doit jouer à l’Olympia ; Coquatrix en fait son affaire.

Il téléphone donc à son manager, Tom Parker, alias le colonel. Après s’être donné à connaître et avoir formulé son souhait, Coquatrix entend Parker lui demander de ne pas tourner autour du pot et de faire une offre. Le patron de l’Olympia, se disant qu’il ne fait pas cela pour l’argent, mais pour la gloire de son théâtre, propose un cachet comme jamais il n’en a proposé : même s’il remplit sa salle (et il la remplira), il perdra de l’argent.

– Bien, bien. Ça, c’est pour moi. Et pour Elvis, que proposez-vous ?

Après avoir raccroché, Coquatrix se consolera en se disant que, de toute façon, Elvis n’a jamais chanté en dehors du territoire des États-Unis. Son manager l’en a toujours empêché. Effrayé à l’idée qu’il ne le quitte, Parker l’a toujours suivi comme une ombre. N’étant pas américain, mais hollandais (il se nomme en réalité Andreas Van Kuijk), Parker a toujours refusé de quitter l’Amérique pour l’Europe de peur d’y être inquiété : fuyant une inculpation pour meurtre, il avait en effet usurpé l’identité d’un homme jeté par-dessus bord durant la traversée de l’Atlantique lors de son immigration et craignait donc de ne plus obtenir de visa pour rentrer aux États-Unis.

Comme il n’est pas question de laisser partir Elvis en tournée mondiale sans lui, ils resteront donc tous les deux au pays. Si Dieu avait prêté plus de vie au King, une rupture probable entre l’artiste et son manager nous aurait donné l’occasion de le voir chez nous.

Mais pionnier du management, Parker a permis à Elvis de devenir la superstar qu’il fut. Il a été de toutes ses réussites (carrière cinématographique rapportant des millions de dollars, contrats de disques mirobolants, merchandising, concerts télévisés) et a presque tout inventé.

S’il est par conséquent vrai que Tom Parker a fait d’Elvis Presley, ce petit chanteur de rock du Mississippi, une superstar mondiale, le king du show-business, l’artiste aurait sans doute mené une vie moins recluse, plus riche en projets intéressants (à l’opposé de ses rôles au cinéma, toujours identiques) et n’aurait pas infligé à son corps ce qu’il lui a fait subir et l’a emporté prématurément, un jour de 1977.

Dans The Searcher, un documentaire consacré à Elvis, sa femme Priscilla rappelle que, malgré les millions, le King n’avait jamais oublié la pauvreté. « Ça lui restait collé à la peau », précise-t-elle.

Et c’est vrai qu’en 1935, dans la campagne du Mississippi, la petite ville nommée Tupelo est comme toute l’Amérique frappée par la récession. Les parents d’Elvis sont pauvres : Vernon, son père, est ouvrier agricole ; Gladys, sa mère, est couturière. Elvis n’est pas né seul ce jour du 8 janvier 1935 dans la petite maison deux-pièces où vivent ses parents : il a un frère jumeau, Jesse, qui malheureusement mourra quelques heures plus tard.

À Tupelo, Elvis apprend le chant dans la chorale du temple de l’église pentecôtiste. Il grandit bercé par la musique noire, le gospel et la musique blanche des campagnes, la country.

Les choses sérieuses commencent pour lui en 1948 quand il débarque avec ses parents à Memphis, la patrie du blues, mais aussi des grandes industries où son père va travailler. La famille Presley emménage dans une cité ouvrière. Leurs revenus s’améliorent. Désormais, on ne se contente plus de survivre, mais on vit, tout simplement, malgré la rudesse du travail, avec une cadence et des horaires infernaux.

Elvis s’est bien intégré dans sa nouvelle école et mûrit en écoutant la radio, surtout l’une d’entre elles, la première 100 % noire, animée par des légendes comme le DJ Nat D. Williams et le bluesman B. B. King.

Nous sommes en 1953. Elvis a dix-huit ans. Il s’habille de manière voyante et porte les cheveux longs. Pourtant, son attitude de dur à la Marlon Brando, sa petite amie de l’époque l’affirme, cache une grande timidité et un mal-être. Dans la grande école qu’il fréquente, il a remporté le concours du nouveau talent en chantant seul avec sa guitare. Qui a dit que nul n’est prophète en son pays ? Chanter est depuis toujours pour lui une seconde nature. Même si son rêve est de faire du cinéma.

Ayant réussi brillamment ses études, Elvis voudrait aller à l’université, mais doit y renoncer. Ses parents n’en ont pas les moyens. Aussi décide-t-il de travailler comme routier.

Pour l’anniversaire de sa mère, il lui offre un acétate, un disque de cire produit en un seul exemplaire, une chose assez courante à l’époque. Elvis se rend dans un studio d’enregistrement qui propose ce genre de service. Armé de sa seule guitare, il chante My Happiness et repart avec son cadeau sous le bras pour la modique somme de quatre dollars. L’employée du Sun Studio qui a assisté à l’enregistrement est cependant frappée par le talent de ce jeune homme : il possède quelque chose que les autres chanteurs en herbe n’ont pas.

Un soir, le téléphone sonne chez les Presley. Sam Phillips, le patron du studio, demande si Elvis peut venir passer une audition. Celle-ci s’avère peu concluante, mais Phillips ne l’oublie pas pour autant. Début 1954, il arrange une nouvelle audition avec, cette fois, des musiciens. Elvis souhaite chanter un titre de Dean Martin, ce qui n’est pas du tout du goût de Sam Phillips. L’homme qu’il recherche et qui d’après lui rapportera des millions est un Blanc qui arrive à chanter avec le feeling des Noirs. L’audition s’éternise, mais ne convainc pas le producteur. S’apprêtant à partir, Elvis saisit sa guitare et se met à chanter un vieux blues noir. Les deux autres musiciens présents ne connaissent pas le titre, mais Elvis met un tel feu dans le studio qu’ils improvisent avec lui. Phillips fait demi-tour, ouvre la porte et leur lance :

– Que jouez-vous ?

– On ne sait pas exactement.

– Eh bien, rejouez-le ! C’est ça que je veux.

Et, en une seule prise, ils enregistrent That’s All Right, Mama. C’est dingue, mais oui, pour la première fois, on entend un Blanc chanter comme un Noir.

Deux ans plus tard, le 23 avril 1956, sur un trottoir de Las Vegas, nous suivons un jeune homme de vingt et un ans qui ne semble pas avoir le moral. Les mains plongées dans les poches, les épaules basses, il a toute la vie devant lui et, pourtant, il n’a pas l’air d’en avoir conscience. Il aurait tout perdu au jeu ? Non. Le jeune Elvis Presley n’est pas du genre à risquer son argent au casino. Cela fait un an qu’il commence à bien gagner sa vie ; avant ça, c’était la pauvreté et avant ça, la misère.

C’est vrai qu’il a la baraka, Elvis. Il y a un an encore, il n’était qu’un jeune espoir de la chanson dans le sud des États-Unis. Aujourd’hui, son single est numéro un à travers tout le pays : la chanson s’appelle Heartbreak Hotel et, de mémoire d’homme, on n’a jamais vu pareil météore débouler à la radio, sur scène et à la télévision.

Plus fort encore, Elvis a eu la chance de sortir un album un mois auparavant. Une chose à laquelle, en 1956, la toute grande majorité des chanteurs n’a pas droit : un 33 tours coûte cher à enregistrer (et à acheter). Si Elvis savait que, plus de soixante ans plus tard, le disque qu’il vient de publier serait considéré comme un des dix meilleurs du siècle, il en sourirait.

Mais que fait-il alors sur ce trottoir avec ses trois musiciens sur les talons ? Il cherche un bar pour ne pas sombrer après la calamiteuse prestation qu’il vient de faire au New Frontier Hotel où il est la vedette « extra » du spectacle.

C’est son manager, Tom Parker, qui a dégoté ce contrat à prix d’or, profitant de sa première place au Billboard et du succès naissant du rock’n’roll. Probablement lors d’un dîner arrosé avec le nouveau patron de cet hôtel casino situé sur le Strip, the place to be in Las Vegas.

Ce bon Parker semble juste avoir oublié une chose : il n’y a pas que l’argent dans la vie d’un artiste. Il y a avant tout le public pour lequel il joue. Les seniors du New Frontier Hotel, qui sont venus pour le Grand Orchestre de Freddy Martin, ne sont pas les teenagers qui dansent et hurlent à toutes les apparitions d’Elvis. Ils se sont pris ces quatre trublions en pleine figure, n’ont pas aimé et sont restés sans broncher durant tout le set, se contentant d’applaudir poliment dans l’espoir que cela abrège le spectacle. Elvis a tout essayé, mais a fait chou blanc.

Et il va devoir subir cela pendant deux semaines ! Las Vegas s’annonce comme un vrai cauchemar. Et de fait, après une nuit blanche, le second show est tout aussi désastreux. Parker a beau organiser une représentation pour les jeunes le samedi où il y a un peu d’ambiance, la journée se termine toujours par un long tour en ville avec la même conclusion : « C’est horrible. Je n’arrive pas à accrocher le public. »

Pourtant, si Vegas ne l’aime pas, Elvis adore cette ville. Au fil de ses sorties, il découvre des artistes comme les showmen Liberace ou Johnnie Ray qui, entre chaque chanson, parlent au public et ont toujours une bonne blague. Voilà ce qu’Elvis veut faire désormais : chanter, bien sûr, mais aussi faire rire, comme Frank Sinatra et Dean Martin.

À Vegas, il découvre aussi le premier groupe de rock de bal de l’histoire : Freddie Bell & the Bell Boys. Freddie interprète une incroyable version de Hound Dog qui n’a plus rien à voir avec la version originale. « Ce titre est pour nous », dit Elvis à ses musiciens avec qui il l’interprète une trentaine de fois en studio le jour de l’enregistrement, de plus en plus fort à chaque prise, transformant la chanson en véritable bombe. Hound Dog est numéro un pendant presque trois mois aux États-Unis et monte à la seconde place des charts britanniques. Vegas ne fut finalement pas une campagne perdue.

De l’autre côté de l’Atlantique, dans la chambre d’ado qu’il occupe chez sa tante Mimi à Liverpool, le jeune John Lennon est marqué au fer rouge par ce qu’il entend à la radio. Le monde va changer.

Mais revenons aux États-Unis, à Hollywood précisément, ce 1er avril 1956, dans le bureau de Hal Wallis, un des plus grands producteurs de la Paramount, où se trouvent Elvis Presley et son manager. Le cinéma n’est pas un caprice de nouvelle star ni le tiroir-caisse dans la ligne de mire de son agent : Elvis a toujours voulu faire du cinéma.

À la sortie de cette première entrevue, Wallis ordonne un bout d’essai devant la caméra. En dépit de son manque d’expérience, Elvis saisit une guitare d’accessoiriste et interprète en play-back Blue Suede Shoes. Et là, il électrifie l’équipe technique présente sur le plateau. Nul doute : il possède le charisme pour faire du cinéma. « Voyons maintenant s’il peut jouer un texte. » Wallis lui demande de donner la réplique à un comédien en interprétant la scène d’un film à l’état de projet et, là encore, il impressionne.

Aujourd’hui, si tout le monde reconnaît la légitimité du King dans le monde du rock et des crooners, il n’en va pas de même pour sa carrière au grand écran. Ses films ont plutôt mauvaise réputation. Sachez pourtant que, parmi la légion de films insipides auxquels Elvis a participé, il y a de véritables joyaux ; si vous voulez savoir lesquels, suivez le guide.

Il y a un demi-siècle, Elvis mettait fin à sa carrière au cinéma avec le tournage au printemps 1969 de Change of Habit (judicieusement traduit en français par L’habit ne fait pas la femme).

Avec trente et un films sortis en l’espace de onze années (il y eut une interruption de vingt-quatre mois pour cause de service militaire), le King était devenu la star d’Hollywood la plus présente dans les salles du cinéma. On n’avait jamais vu ça de la part d’une star de la chanson et on ne le verra plus jamais.

Au départ, Presley n’avait émis qu’une condition auprès de son manager : pas question de jouer dans des comédies musicales ni des comédies tout court. Il veut des rôles dramatiques dans lesquels il puisse s’exprimer en tant qu’acteur, comme Marlon Brando. Raison pour laquelle le script du premier film, Love Me Tender, ne comporte aucune chanson, si ce n’est au générique. Mais au cours du montage de la production, le manager d’Elvis et le producteur Hal Wallis s’entendent pour le faire chanter. Il faut profiter de l’immense succès discographique que leur poulain est en train de rencontrer alors aux États-Unis. Après une grosse colère, Elvis accepte de chanter si c’est dans le script, mais, attention, pas de comédie musicale !

Les quatre premiers films qu’Elvis tourne avant son départ au service militaire sont donc de vrais drames. Dans Jailhouse Rock, le héros se retrouve en prison pour meurtre. Réalisé par Richard Thorpe (La force des ténèbres, Le magicien d’Oz), ce film dans lequel Elvis incarne un personnage sombre et torturé est une véritable réussite qui a fait les grandes heures du Cinéma de minuit. Mais le meilleur rôle d’Elvis au cinéma reste King Creole, réalisé en 1958 par Michael Curtiz qui s’illustra en tournant les classiques d’Errol Flynn (Capitaine Blood, Les Aventures de Robin des Bois), mais aussi le légendaire Casablanca avec Humphrey Bogart.

Et puis… Et puis, Elvis est parti au service militaire et en reviendra changé.

La réussite professionnelle est une chose magnifique. Mais si le métier est une chose, la vie privée en est une autre. Déjà en 1957, le jeune Presley donne une interview dans laquelle, du haut de ses vingt-deux ans, il en dit long sur ses états d’âme et sa destinée :

– Dans le tas de courrier que je reçois, les gens se posent des questions sur ce que je fais. Bon, je ne fume pas, je ne bois pas, je vais au cinéma. Peut-être qu’un jour j’aurai ma propre maison et une famille. J’étais fils unique, peut-être que j’aurai plusieurs enfants. Autre question : suis-je amoureux ? Non. J’ai pensé l’être, mais je crois que je ne l’étais pas.

Elvis est tellement célèbre et adulé qu’il ne peut plus vivre normalement. Il lui est maintenant impossible de se rendre dans un parc d’attractions ni même de sortir de la voiture pour faire le plein d’essence sans susciter une réelle émeute. S’il souhaite se rendre au cinéma avec des amis, il doit réserver la salle pour lui tout seul. Pour faire des courses, c’est pareil : il faut téléphoner au magasin pour demander au patron d’ouvrir secrètement les portes après la fermeture.

Mais bon, le succès est là et bien là pour cet homme qui, il y a deux ans à peine, était encore pauvre.

Pour mieux se protéger de la ferveur du public, Elvis s’est acheté une maison gigantesque de vingt-quatre pièces au milieu d’un terrain de dix-sept hectares. Le voilà à l’abri des regards avec sa famille et ses copains de jeunesse qu’il a embauchés pour assurer tout le travail autour de lui.

Tout va pour le mieux jusqu’au jour où une lettre glissée dans sa boîte vient briser le conte de fées. Le gouvernement des États-Unis refuse un nouveau report d’appel et le réclame sous les drapeaux. L’événement est incroyable, surréaliste : la plus grande star du monde doit interrompre sa carrière pour effectuer son service militaire. Malgré les démarches effectuées par son manager, Elvis part non sans avoir refusé tout régime de faveur eu égard à sa célébrité.

« Elvis est mort le jour où il est entré au service militaire. Après cela, il n’a plus été qu’un mort vivant. » Cette phrase de John Lennon selon laquelle Elvis a cessé d’être un rocker après avoir passé deux ans dans l’armée a beau être caricaturale, elle n’est pas complètement fausse. La carrière qu’il entreprend au cinéma après sa démobilisation, enchaînant les films à un rythme infernal, l’éloigne du rock’n’roll, de la scène et surtout de la grande mutation du monde de la jeunesse incarnée par les Beatles et les Rolling Stones.

Et même si, après huit années hollywoodiennes, Elvis réussit brillamment son come-back musical à la télévision et à Las Vegas, il commence très vite à souffrir du désœuvrement causé par la routine disques-concerts-galas. Le mariage médiatique avec Priscilla a vécu : il divorce et son état physique se dégrade à la suite de sa consommation quotidienne d’alcool, de drogues et de médicaments à laquelle s’ajoute une mauvaise alimentation.

Près d’un milliard de téléspectateurs regardent en mondovision Elvis Presley faire le show depuis Hawaï. Un nouveau triomphe d’audience, mais aussi discographique, puisque le double album live qui en est issu est numéro un. Nous sommes en 1973. Elvis a cette année-là donné 168 concerts, mais il est de plus en plus accro aux barbituriques : deux comas d’overdose lui valent une hospitalisation.

1974-1975-1976, Elvis continue à jouer partout aux États-Unis devant des salles combles. Son public a vieilli plus vite que lui. À quarante ans, il est devenu un crooner pour matrones et vieilles dames. Où est le rocker qui choquait la moitié de l’Amérique et excitait l’autre en simulant l’acte d’amour avec le bassin en chantant Hound Dog à la télévision ? C’était il y a vingt ans à peine.

Elvis enchaîne les galas, mais son corps ne suit pas : il chute en sortant de sa limousine, s’effondre sur un fauteuil dans sa loge, bredouille des commentaires inintelligibles sur scène. Pour ne rien arranger, il est devenu énorme. Mais il ne s’arrête pas pour se ressourcer.

– Ça va aller. Ne vous inquiétez pas pour moi, dit-il à ses musiciens qui assistent à sa décrépitude pour laquelle Parker n’a aucune compassion.

En 1977, Elvis est désormais en très mauvaise forme physique. On reconnaît toujours le son, intact, de sa voix, mais le souffle n’y est plus. L’homme est à présent bouffi ; il ne vit plus que la nuit. Les hospitalisations successives et les captations télévisées ne suffisent pas à l’alarmer pour qu’il se ressaisisse.

À la veille de reprendre la route pour une énième tournée, l’après-midi du 16 août, Elvis est découvert inanimé dans ses toilettes. Lors de l’autopsie, le légiste trouve quatorze médicaments différents dans son organisme, dont des barbituriques.

Elvis Presley a droit à des funérailles nationales : une foule estimée à 100 000 personnes vient lui rendre un dernier hommage avant son inhumation dans la propriété de Graceland qui est aujourd’hui encore le monument d’Amérique le plus visité après la Maison-Blanche, avec près de 600 000 visiteurs annuels.

Mais l’essentiel n’est pas là. Elvis restera toujours pour beaucoup d’entre nous ce beau jeune homme de Memphis qui, un jour de 1953, entra au Sun Studio de Memphis afin d’enregistrer un acétate :

– Quel genre de chanteur êtes-vous ? lui demande la réceptionniste.

– Je chante tous les genres de musique.

– Oui, mais vous ressemblez à quel chanteur ?

– Je ne ressemble à personne.

Story 3 :The day the rock’n’roll died

La musique populaire fait partie de notre vie, elle nous accompagne partout ou presque, tout au long de la journée. Pourtant, il y a une soixantaine d’années, Elvis était toujours sous les drapeaux, les Beatles ne s’appelaient pas encore les Beatles et les journaux annonçaient la mort de la musique populaire.

Ce 3 février 1959 a été baptisé « le jour où la musique est morte » tellement le choc émotionnel fut terrible aussi bien pour le public que pour les journalistes à la vue de ces images horribles à la télévision ou dans les journaux.

Fin 1958, une des grandes stars du showbiz, un des rois du rock’n’roll avec Elvis Presley, Buddy Holly est à court d’argent. Escroqué par son manager, il doit trouver du cash immédiatement, aussi accepte-t-il de participer au pied levé à une tournée intitulée The Winter Dance Party et qui commence tout de suite ou presque. Il va devoir pour la première fois laisser sa femme à New York : Maria Elena est enceinte. Mais les jeunes amoureux se consolent en se disant : « Trois semaines, c’est vite passé. »

Buddy Holly est l’invité-surprise d’une affiche sur laquelle on retrouve déjà The Big Bopper, vedette de la télévision qui vient d’aligner deux tubes, Dion DiMucci, le Dion de Dion and the Belmonts, et enfin la jeune star du rock, le premier Latino (et le seul) à se faire un nom avant Carlos Santana, Ritchie Valens, dix-sept ans, dont le premier single Donna passe tout le temps à la radio et dont la mort brutale prochaine va populariser la face B, La Bamba.

Dans les États du Midwest où a lieu la tournée, il fait très froid en cette saison. Imaginez le choc pour Ritchie Valens qui vient de Californie ! Il gèle sur place entre le car de la tournée et les salles de concert. Buddy aussi vient du sud, du Texas, un État guère réputé pour ses hivers enneigés. Même s’il vit à New York désormais, il n’a pas non plus la peau durcie des autochtones comme celle du jeune Robert Zimmerman qui a bravé les frimas ce 31 janvier pour assister à l’événement improbable qui a lieu dans sa ville de Duluth : la venue de Buddy Holly.

Bobby a dix-sept ans comme Ritchie Valens et il rêve de devenir une star. Cela fait plusieurs années qu’il joue du folk avec d’autres artistes en herbe dans toutes les fêtes et les bars au grand désespoir de ses parents, des commerçants juifs bien considérés dans la ville.

Bobby qui bien sûr ignore que dans quatre ans l’Amérique entière le connaîtra sous le nom de Bob Dylan a réussi à se placer parmi les premiers rangs dans le hall d’un bâtiment militaire aménagé en salle de concert. Et ce qu’il voit et entend dans sa province perdue, où n’arrivent que de rares morceaux de musique par la radio ou la télévision le samedi soir chez Ed Sullivan, le transporte. C’était ce qu’il attendait.

Alors, quand Buddy Holly, qui dans trois jours ne sera plus de ce monde, se met à le regarder droit dans les yeux en chantant là, à deux pas de lui, le ciel lui tombe sur la tête (ou c’est lui qui y monte, peu importe).

Plus tard, Bob Dylan écrira : « Il suffit d’un clin d’œil ou d’un signe de tête parfois pour changer le cours d’une existence grignotée par la monotonie et la frustration. » On le croit sans peine, car « le jour où la musique est morte » est resté dans l’histoire, celui de ce 3 février 1959 où le rock perdait trois de ses stars dans le terrible accident d’un petit avion qui n’aurait jamais dû décoller. Outre le plus inventif et éclairé rocker de la première génération, Buddy Holly, il emporte aussi Ritchie Valens, un gamin, nouvelle star du rock.

En effet, huit mois auparavant, Richard Valenzuela n’est encore personne si ce n’est un étudiant d’une école de San Fernando, un district latino du Grand Los Angeles. À vol d’oiseau, on n’est pas très loin d’Hollywood, mais dans la réalité, c’est un monde qui sépare les deux quartiers, surtout pour un adolescent de seize ans, fils de Mexicains qu’on appelle ici des Chicanos.

Il doit sa chance à un jeune de son école qui, un jour de mai 1958, parle de lui à un dénommé Bob Keane, producteur indépendant qui rêve de trouver son Elvis Presley, comme Sam Phillips à Memphis quatre ans plus tôt.

« Si je connais des gars qui ont du talent ? Oui, il y a ce Richard Valenzuela qui vient au lycée avec sa guitare et je vous prie de croire que ça déménage. Toutes les filles en ont après lui, elles l’ont surnommé le Little Richard de San Fernando. »

Aucun Latino n’a jamais fait carrière aux États-Unis, mais la comparaison avec Little Richard intrigue Bob Keane qui vient le voir chanter en matinée dans un cinéma de San Fernando. Et en effet, l’énergie dégagée par ce gosse est impressionnante. Keane le fait venir chez lui signer un contrat et enregistrer dans sa cave qu’il a transformée en studio.

Deux mois plus tard, le premier 45 tours de Ritchie Valens, nom qui sonne plus américain, connaît un succès immédiat. « Oui, comme Elvis », se dit Keane qui n’ose pas y croire : et pourtant, le second single est un immense hit qui se vend à un million d’exemplaires. Ritchie Valens devient une star du jour au lendemain, on le voit partout, la demande est telle qu’il quitte l’école pour assurer la promotion et l’enregistrement de nouveaux titres.

Noël 1958, la famille de Ritchie Valens vit un véritable conte de fées, rien que de savoir leur fils à l’affiche du grand show d’Alan Freed durant huit soirs à New York, et ce, avant de partir en tournée dans le Midwest justement intitulée The Winter Dance Party.

Seul bémol : Ritchie, habitué au soleil du sud de la Californie, supporte d’autant moins le froid qui règne dans ces grandes contrées que le chauffage du bus de la tournée est tombé en panne. C’est un coup à se prendre une grippe et ne plus pouvoir chanter.

Quand il apprend que Buddy Holly a trouvé un pilote pour l’emmener en avion jusqu’à la ville suivante, située à près de 600 kilomètres de là, Ritchie qui a pourtant une peur bleue de voler demande à en être.

– Mais il n’y a que trois places !

– Je te la fais à pile ou face.

Ritchie gagne. C’est lui qui montera dans l’avion, tout comme Big Bopper qui, pris d’une influenza et d’engelures aux doigts, se voit offrir le dernier siège par l’autre musicien de Buddy.

L’annonce du crash de l’avion tournera une page de l’histoire du rock et vaudra à la face B de l’actuel tube de Ritchie Valens de devenir le premier classique mondial de la musique latino.

Février 1959, les photos terribles de l’accident d’avion dans lequel trois stars du rock’n’roll sont mortes font la une de toute la presse. Leur corps gît dans un champ gelé et enneigé du Middle West, une voiture de police garée sur le bas-côté de la route, quelques personnes se tiennent au milieu de ce gâchis qui va traumatiser le monde entier.

À commencer par l’épouse de Buddy Holly qui découvre le drame en même temps que les téléspectateurs. Dans la confusion, elle n’a pas encore été avertie quand la nouvelle tombe sur le petit écran. Buddy et Maria Elena sont mariés depuis six mois ; enceinte de quelques semaines, elle s’effondre dans son appartement de New York et va se reprocher toute sa vie de ne pas l’avoir accompagné. Il ne serait pas monté dans ce coucou si elle avait été avec lui. Maria Elena fera une fausse couche à la suite du traumatisme, on ne la verra ni aux obsèques ni sur le lieu du drame. Jamais.

Le choc est mondial, car Buddy Holly est alors le plus estimé et prometteur parmi la première génération du rock’n’roll, le plus inventif de tous les auteurs-compositeurs. Il est en effet le premier à ne pas se contenter des trois accords caractéristiques de cette nouvelle musique qui donne l’impression aux néophytes que tous les morceaux se ressemblent.

Preuve de son influence, les chansons de Buddy Holly vont au cours des trente années à venir être reprises par tous les plus grands sans exception : les Rolling Stones (Not Fade Away), Santana (Well All Right), Linda Ronstadt (It’s So Easy), Johnny Hallyday (C’est bon), Erasure (Everyday), Blondie (I’m Gonna Love You Too), et bien sûr les Beatles (Words of Love). Plus fondatrice encore, That Will Be the Day, la première chanson que Lennon, McCartney et Harrison enregistrent à Liverpool en juillet 1958, sept mois avant le drame, est de Buddy Holly également.

On peut donc prendre la mesure de ce que la musique populaire a perdu avec la disparition de Buddy Holly au début de sa carrière d’artiste. Alors oui, on peut dire que le journaliste qui a titré Le jour où la musique est morte n’a pas exagéré. Tout cela parce que Buddy avait besoin d’argent, parce qu’il faisait très froid, parce que le chauffage du bus de la tournée était en panne, parce qu’il voulait arriver plus tôt que le bus pour se donner le temps de passer dans un pressing pour faire nettoyer sa tenue de scène avant la représentation du soir.

Bien sûr, la musique pop s’en est remise ; rien que l’énumération des noms que je viens de citer a de quoi rassurer, mais n’empêche, quel accident idiot ! Quand je vous raconterai l’enchaînement de circonstances qui l’a provoqué, vous vous direz comme moi : comment a-t-on pu agir aussi légèrement ?

Avez-vous déjà entendu parler de Clear Lake ? Non ? Rien d’étonnant, c’est un trou peuplé d’à peine 8 000 âmes, perdu dans l’Iowa au nord des États-Unis. Même en Amérique, personne ne connaît Clear Lake et pourtant, dans quelques heures, son nom sera cité dans toute la presse américaine et mondiale.

Mais ce soir du 2 février 1959, c’est la fête à Clear Lake où au Surf Ballroom a lieu un improbable événement : Buddy Holly, la star du rock’n’roll, Ritchie Valens récent numéro un du Billboard et l’animateur télé The Big Bopper vont y donner un concert. Personne n’ose y croire.

Mais que font-ils là ? Eh bien, figurez-vous que le hasard a voulu que l’organisateur de cette tournée intitulée The Winter Dance Party ait parlé au téléphone avec le responsable de la salle, un certain Carroll Anderson.

– Il est libre, le Surf Ballroom, le 2 février ?

– Oui, pourquoi ?

– Eh bien on n’a pas d’engagement et ton bled est plus ou moins sur notre route ; ça t’intéresserait Buddy Holly et Ritchie Valens ? Je te fais un prix.

– Et comment !

Que la tournée se nomme The Winter Dance Party, les artistes sont au courant : les sudistes qu’ils sont gèlent sur place. Le batteur de Buddy Holly a fait un passage à l’hôpital et The Big Bopper a choppé l’influenza. Comble de malchance, le chauffage du bus de la tournée est tombé en panne. Pas moyen de le réparer à Clear Lake et demain, il faudra rouler 589 km jusqu’à Moorhead dans le Minnesota à la frontière canadienne.

Geler dans ce vieux bus un jour de plus ? Hors de question pour Buddy Holly qui demande à l’organisateur s’il connaît un autre moyen de locomotion que ce frigo à roulettes.

– Eh bien, nous avons la Dwyer Flying Service.

– La vache, ça sonne !

Anderson appelle ladite compagnie qui est en fait une toute petite boîte à coucous, des petits avions Beechcraft Bonanza.

– Impossible, on ne peut pas voler avec une météo pareille et puis mon pilote a volé toute la journée. Qui me dis-tu ? Buddy Holly et ses musiciens ?

Pour 108 dollars, Roger Peterson, vingt et un ans, pourtant éreinté, accepte de piloter et emmener Buddy Holly à 600 kilomètres de là, ce soir, tard après le concert. Engagé au pied levé, il ne dispose pas d’une formation complète pour utiliser tous les instruments et d’une expérience suffisante pour affronter les conditions météorologiques qui l’attendent. Ce que Buddy Holly ignore, tout comme Ritchie Valens et The Big Bopper qui prennent finalement la place de ses musiciens. Il n’y a que trois places passagers dans l’avion. Buddy reproche à son bassiste d’avoir cédé sa place :

– Je te souhaite de geler dans ce bus, lui lance-t-il par boutade.

Ce à quoi Jennings lui répond du tac au tac :

– Et moi de te cracher la tronche dans ce vieux coucou.

Il regrettera cette blague toute sa vie.

3 février 1959, on est sans nouvelles de Buddy Holly, Ritchie Valens et JP Richardson alias The Big Bopper qui doivent jouer ce soir à Moorhead. Vers une heure du matin, ils ont quitté la ville de Clear Lake dans l’Iowa où ils venaient de jouer, à bord d’un petit avion et puis, plus rien. Quand le bureau de police reçoit l’appel d’un fermier de la région disant avoir trouvé un monomoteur rouge complètement anéanti au bord de son champ avec trois cadavres gisant sur la neige gelée, on craint le pire.

Arrivés sur place, le shérif, l’organisateur du concert de la veille et un photographe de presse doivent se rendre à l’évidence : c’est bien d’eux dont il s’agit. Les trois musiciens ont été éjectés, le pilote, lui, est resté coincé dans ce qui n’est plus qu’une boule de ferraille, tordu de douleur.

Ritchie Valens et Buddy Holly gisent de chaque côté de ce qui était, cette nuit encore, un avion. Seul un morceau de la carlingue est presque intact, adossé à la clôture qui n’est pas endommagée. Tableau étrange dans un paysage immaculé.

D’après les experts, l’avion s’est écrasé à sa vitesse maximale, un peu plus de 270 km/h alors qu’il effectuait une boucle, dix minutes après avoir décollé. Ses passagers ne sont pas allés bien loin et sont morts sur le coup.

L’enquête montrera que le pilote ne maîtrisait pas tous les éléments du tableau de bord de l’avion ; il avait en effet raté un test peu de temps auparavant. Les mauvaises conditions météo n’expliquent donc pas tout.

Trois sièges passagers, trois stars du rock qui disparaissent : le traumatisme est immense tout autour de la planète. À la radio, les morceaux de Buddy Holly tournent en boucle, la firme de disques de Ritchie Valens pousse la face B du 45 tours qui avait atteint cet été la première place aux États-Unis ; La Bamba va faire le tour du monde.

Trente ans plus tard, on fera un film pour raconter son triomphe éphémère, le premier pour un Latino-Américain : un destin tragique, mais un modèle pour toute une génération qui attendra quelques années José Feliciano et Carlos Santana pour reprendre le flambeau.

De l’autre côté de l’océan Atlantique, un groupe d’adolescents inconnus avaient en 1958 repris un titre de Buddy Holly lors de l’enregistrement de leur premier disque. Ils s’appelaient les Quarrymen ; le disque unique gravé dans la salle à manger d’un vendeur d’électroménager disparaîtra avant qu’ils ne prennent le nom des Beatles. On le retrouvera après vingt ans d’oubli. Entretemps, ils auront enregistré un autre titre en hommage à Buddy Holly sur leur quatrième album intitulé Beatles for Sale.

Plus tard, John Lennon rendra un dernier hommage à Buddy Holly sur son album Rock ’n’ Roll, clin d’œil à sa jeunesse à Liverpool et Hambourg. Un disque enregistré en 1974 sous le soleil accablant de Los Angeles, loin des plaines gelées du Middle West où se trouve désormais une petite stèle perdue, attestant que la musique est morte, comme l’a écrit poétiquement un journaliste le 4 février 1959. Heureusement, il n’en fut rien.

Story 4 : Kurt Cobain, le poète perdu

New York, 17 novembre 1993, il fait encore bon pour la saison dans le quartier de Hell’s Kitchen qui n’est alors pas le mieux fréquenté de Manhattan. Un jeune homme blond sort des studios Sony Music, célèbres pour abriter l’émission MTV Unplugged. C’est ici sur la 54e Rue qu’on peut avec un peu de chance croiser les stars du rock les plus improbables.

Et justement, n’est-ce pas Kurt Cobain ? Il n’a pas l’air commode. On ne va peut-être pas se risquer à lui demander un autographe.

Kurt Cobain, c’est bien lui, passe devant l’attroupement de jeunes qui regardent passer la star, le visage fermé comme une porte de prison. Il bruine légèrement, alors Kurt remonte le col de son blouson pour y enfoncer sa sombre mine et disparaît parmi les passants en direction de la Dixième Avenue.

Et ils ont été bien inspirés de ne pas l’arrêter. Déjà, ce n’est pas son truc de se faire accoster comme ça dans la rue pour une signature ou, pire, un polaroïd, mais là, ce n’est vraiment pas le moment. Kurt vient de se prendre la tête avec le producteur de MTV Unplugged, l’émission la plus regardée au monde.

Alex Coletti lui reproche de ne jouer qu’un seul des singles Nevermind et même pas Smells Like Teen Spirit. Et pourquoi autant de reprises ? « Ce sont vos chansons que les fans ont envie d’entendre, pas celles de David Bowie et encore moins de ces gars que vous avez invités et que personne ne connaît. Pourquoi n’avez-vous pas demandé au chanteur de Pearl Jam de venir, ce n’est pas votre pote ? En plus, ils ont vendu autant de disques que vous. »

– Pfff, quel con, ce mec. Qu’ils aillent se faire foutre, qu’ils aillent se faire foutre, tous.

Le lendemain matin, Kurt Cobain ne vient pas au studio. Suspense intolérable. Les téléphones sonnent partout, des gens s’engueulent. Et puis l’après-midi, il arrive enfin. Tout de même ! Mais il est stone, saturé de drogue et d’alcool. « Pour faire passer son stress », dit-il. Là, on ne s’engueule plus, on pleure.

Et puis, au moment de jouer, la magie opère : un grand moment de télévision et de musique. La diffusion a lieu le 12 décembre et remporte un énorme succès. De l’avis de tous, c’est le meilleur Unplugged de la série.

Quatre mois plus tard, Kurt Cobain se suicide, provoquant un spleen incurable chez les adolescents du monde entier et l’explosion des ventes de disques de Nirvana.

Que faire justement ? On sort le live de la tournée ? Non, disent les deux membres restants de Nirvana, on sort celui qu’on a fait chez MTV. Rebaptisé Unplugged in New York, l’album est le plus gros succès de la carrière de Nirvana : numéro un dans huit pays dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l’Australie, se vendant à près de dix millions d’exemplaires.

Et il commence par About a Girl, une chanson méconnue du tout premier album. Mais qui est cette fille dont il parle ? Tracy Marander, son ex-petite amie d’Aberdeen, à qui il doit beaucoup, si pas tout. Ça vous intéresse ?

Pour comprendre la musique de Nirvana et les textes de Kurt Cobain qui l’ont hissé à un niveau égal à des Jim Morrison et John Lennon dans la légende de la musique, il faut que je vous raconte la ville où son groupe et lui sont nés et ont grandi : Aberdeen.

Aberdeen porte le nom d’une ville écossaise, mais elle se trouve bien au nord des États-Unis, pas très loin du Canada, perdue au bord de l’océan Pacifique au milieu des immenses forêts qui recouvrent l’État de Washington.

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, il y fait rarement très froid et la température peut dépasser les 30 °C de mars à octobre. Mais par contre, il y tombe en moyenne plus de deux mètres de pluie par an. C’est bien simple, de début octobre à la fin avril, elle n’arrête quasiment pas de tomber.

Alors que font les jeunes d’Aberdeen au cours des années 1980 pendant ces huit mois de pluie sur une ville aussi belle qu’une épave de camion au bord d’une route d’Alaska ? Ils jouent de la musique. Vrai, il y a des salles de répète improvisées aux quatre coins de cette ville de moins de 20 000 habitants.

C’est là que dans une maison pourrie d’un quartier abandonné au chômage depuis l’effondrement de l’industrie du bois que le jeune Kurt Cobain squatte avec sa copine et joue de la musique. Pour elle, comme pour beaucoup à Aberdeen, Kurt est un bon à rien, un fainéant de grandes largeurs. Mais bon, elle l’aime et elle l’aide à ne se consacrer qu’à la musique ou presque. Et pourtant, ce n’est pas rose tous les jours, les engueulades sont nombreuses. Quant à la musique de Kurt, elle est déprimante. Si un jour vous l’avez croisé rieur et enjoué, ne vous y fiez pas ; Kurt trimballe des tonnes de cafard et d’idées noires.

Mais comment être le roi de la comédie quand on est né dans cette ville qui, au début du siècle, détenait le record au mètre carré de saloons, bordels et tripots clandestins, où les marins ruinaient leur semaine de paie en un soir ? À l’époque, on surnommait cette ville le « trou de l’enfer du Pacifique » ou encore le « port des hommes perdus ».

Aucun de ses habitants n’a jamais accédé à la notoriété nationale. À part peut-être Billy Gohl, dit « Ghoul » entré dans la légende de l’Ouest, car il aurait tué 140 personnes.

Qui oserait parier que ce Cobain, le petit blond insaisissable et casanier, va un jour porter le nom d’Aberdeen aux quatre coins du monde ? Un quart de siècle après sa disparition, des fans viennent encore par centaines chaque année à la recherche des traces de leur idole. Cela fait un peu tourner l’économie locale. D’ailleurs, quand vous entrez en ville, il est écrit : Come as you are (« Venez comme vous êtes »), d’après un de ses plus grands classiques.

Et puis, on connaît aussi Polly, une amie de Kurt à qui il dédiera une chanson pour exorciser le malheur qui s’est abattu sur elle, victime des sévices d’un criminel en série auquel elle a échappé par miracle.

D’Aberdeen à Olympia puis Seattle, les trois musiciens sortent progressivement de la cambrousse des grands espaces humides du Nord-Ouest des États-Unis. Mais quand ils apprennent qu’ils vont enregistrer un album à Los Angeles, cela les rend tellement nerveux qu’il faut reporter la réservation du studio. Mais ce n’est que la moindre des raisons : ils n’ont en fait pas l’argent pour payer l’essence jusqu’à Los Angeles.

Pour réunir la somme, ils donnent un concert dans leur région où ils interprètent pour la première fois un tout nouveau morceau que Kurt Cobain vient d’écrire. Arrivés enfin sur place, ils répètent leurs nouveaux morceaux quand Butch Vig, le producteur qu’ils ont choisi et avec lequel ils ont déjà travaillé, saute de joie en entendant Smells Like Teen Spirit. Il est convaincu qu’ils tiennent quelque chose. Cobain lui a demandé un gros son, il va l’avoir. En trois prises exactement, pas une de plus. De toute façon, Kurt n’aurait jamais accepté de la chanter une quatrième fois. Autant il peut être à fond pendant une heure, autant il se montre apathique l’heure suivante.

La suite, vous la connaissez : les radios étudiantes et la chaîne de télévision MTV vont matraquer la chanson à la suite des réactions immédiates du public. Single en or, album de platine, Nirvana s’envole vers les sommets. Onze millions de CD vendus en un an, plus de trente aujourd’hui. Le premier hit-parade à offrir la première place à Nirvana avec Smells like teen spirit