10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Groß – blond – blauäugig, so sollten sie aussehen, die Kinder, die in den Lebensborn-Heimen auf die Welt kamen, die der SS-Organisation übergeben wurden oder die in ihre Hände gerieten, nachdem sie verschleppt und zwangsgermanisiert worden waren. Der Plan: Ob deutscher oder ausländischer Herkunft, sie sollten die »arische Rasse« vergrößern und eine neue Elite bilden. Die meisten der 18.000 Betroffenen sprechen bis heute nicht über ihre Lebensborn-Zeit – um sich und ihre Mütter zu schützen, aus Scham oder weil ihre Herkunft so konsequent verschwiegen wurde, dass sie ahnungslos sind. Doch einige gehen inzwischen an die Öffentlichkeit. Die Journalistin Dorothee Schmitz-Köster zeichnet in 20 Porträts ihre Schicksale nach. Und der Fotograf Tristan Vankann zeigt in bewegenden Aufnahmen die Gesichter von Lebensborn-Kindern heute.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe

1. Auflage 2012

ISBN 978-3-492-95871-4

Deutschsprachige Ausgabe:

© 2012 Piper Verlag GmbH, München

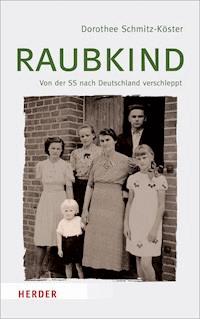

Abbildungen: 19 Porträts von Tristan Vankann und 35 historische Fotos

Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München

Umschlagfoto: KEYSTONE-FRANCE/gettyimages

Datenkonvertierung E-Book: Kösel, Krugzell

VORWORT

Groß, blond und blauäugig – so sollten sie aussehen, die Kinder, die im Lebensborn geboren wurden, die Kinder, die der Lebensborn registrierte, verwaltete, betreute. Groß, blond und blauäugig, »arisch« also, und dazu gesund und erbgesund. Reine Verkörperungen des Rasseideals, das sich die Nationalsozialisten auf die Fahnen geschrieben hatten und das sie mit grausamer Konsequenz verfolgten.

Die Natur und die eigene Politik haben den selbst ernannten Rassespezialisten einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Lebensborn-Kinder sind genauso hell- oder dunkelhaarig, blau- oder braunäugig wie alle anderen. Sie sind genauso häufig gesund oder krank, und sie haben Gesundheit und Krankheiten genauso weitervererbt. Auch die Zukunftsprojektionen der SS-Organisation sind geplatzt. Aus der anvisierten »künftigen Elite«, die je nach Geschlecht Führungs- oder Reproduktionsaufgaben übernehmen sollte, sind Frauen und Männer geworden, die sich oben und unten, rechts und links und manchmal auch quer in Hierarchien und Strukturen bewegen. Ganz abgesehen davon, dass unter ihnen kinderreiche Eltern kaum zu finden sind. Das Lebensborn-Projekt ist also gründlich fehlgeschlagen. Nur: Bei seinen Kindern hat es Spuren hinterlassen. Davon will dieses Buch erzählen.

Wie findet man Lebensborn-Kinder, wo findet man Lebensborn-Kinder? Wenn man Zugriff auf ihre Geburtsdokumente hätte, die heute in den normalen Standesämtern liegen, wäre es leicht. Man würde nach Steinhöring und Wernigerode fahren, nach Nordrach und Hohehorst/Löhnhorst, nach Wiesbaden und Klosterheide – in die Städte oder Dörfer, in denen (deutsche) Lebensborn-Heime existiert haben. Man würde Namen notieren, im Internet recherchieren und sicher eine ganze Reihe von Frauen und Männern ausfindig machen. Aber das ist nicht möglich – aus Datenschutzgründen. Es wäre leicht, wenn man die Namen nutzen dürfte, die in den Archivakten auftauchen. Aber dem steht das Archivgesetz entgegen.

So begegnet man Lebensborn-Kindern eigentlich nur, wenn sie sich zu erkennen geben. Wenn sie in die Öffentlichkeit gehen, um ihre Geschichte zu erzählen, wenn sie Kontakt aufnehmen, weil sie Rat und Hilfestellung bei der Suche nach ihren Wurzeln brauchen. Ein Buch über Lebensborn-Kinder kann sich deshalb nur auf diejenigen stützen, die den Schritt nach draußen getan haben. Aber das ist – gemessen an der Gesamtzahl – bisher die Minderheit. Ich habe in den 17 Jahren, die ich mich mit dem Thema beschäftige, 130 Frauen und Männer kennengelernt, die in einem Lebensborn-Heim auf die Welt gekommen sind oder vom Lebensborn registriert und begutachtet, betreut, vermittelt oder umgepolt wurden. Wo sind die anderen?

In den deutschen und österreichischen Lebensborn-Heimen kamen immerhin 7000 bis 8000 Babys auf die Welt. In Norwegen registrierte und verwaltete die Organisation etwa 8000 Kinder. Hinzu kommen etwa 350 zwangsgermanisierte Mädchen und Jungen aus Ost- und Südosteuropa. Weiter gibt es eine unbekannte Zahl von belgischen, französischen und luxemburgischen Lebensborn-Kindern. Und schließlich eine ebenfalls unbekannte Zahl kleiner Menschen, die dem Lebensborn erst nach der Geburt übergeben wurden. Summa summarum also 18000 Personen, die als Kinder in der Hand der Organisation waren und die heute zwischen 67 und 77 Jahre alt sind. Warum sind sie unsichtbar?

Es gibt Frauen und Männer, die nicht wissen, dass sie Lebensborn-Kinder sind. Ihre Eltern haben darüber geschwiegen oder Lügengeschichten erzählt. Und sie haben das hingenommen und geglaubt. Als Kinder. Als Erwachsene.

Es gibt Menschen, die zwar wissen, dass sie in einem Lebensborn-Heim auf die Welt gekommen sind, die sich aber nicht als »richtige« Lebensborn-Kinder betrachten. Sie seien ganz normal entstanden und nicht »gezüchtet«, argumentieren sie. Der fatal-falsche Mythos von der »Zuchtanstalt Lebensborn«, in der ausgesuchte Frauen und Männer zum Zweck der Kinderzeugung zusammengeführt wurden, geistert auch in den Köpfen der Betroffenen noch herum.

Es gibt Lebensborn-Kinder, die unerkannt bleiben wollen, weil sie um ihr Ansehen besorgt sind. Sie fürchten die Macht der Mythen, die sich um die Organisation ranken und die ein schlechtes Licht auf die Mutter, auf den Vater, auf sie selbst werfen.

Und schließlich gibt es Frauen und Männer, denen einfach die Kraft und der Mut fehlen, sich zu zeigen. Verstrickt in die eigene Geschichte, umgeben von tausend ungeklärten Fragen, suchen sie nach Antworten – um dann vielleicht ihre eigenen Kinder einzuweihen, um dann vielleicht doch Kontakt zu anderen Betroffenen aufzunehmen und sich öffentlich zu machen …

Viele Gründe also, nicht über die Lebensborn-Geburt zu sprechen, sie zu ignorieren, zu verleugnen, zu verschweigen. Verständliche, nachvollziehbare Gründe. Nur: Dieses Ignorieren, Verleugnen und Verschweigen setzt genau das fort, was viele Lebensborn-Eltern betrieben haben, mit fatalen Folgen für ihre Kinder. Und für ihre Enkel, denn das Schweigen hat die nächste Generation längst erreicht. Diese Kontinuität aufzubrechen – das ist einer der Gründe, warum Lebensborn-Kinder heute bereit sind, sich zu zeigen. Außerdem wollen sie die falschen Vorstellungen über die Organisation aus der Welt schaffen, damit die tatsächlichen Ziele, die tatsächliche Praxis in den Vordergrund der Auseinandersetzung rücken.

Wer oder was war der Lebensborn? Der Lebensborn e.V. war eine SS-Organisation und ein Lieblingsprojekt von Heinrich Himmler, dem »Reichsführer SS«. Er hatte 1935 die Gründung veranlasst, er hatte die Organisation im Blick, er steuerte, er entschied – neben dem Lebensborn-Vorstand, der sich aus SS-»Führern« zusammensetzte.

Der Lebensborn war ein Rasseprojekt. Mit seiner Hilfe sollte die »arische Rasse« vergrößert und kultiviert werden, um einmal die Weltherrschaft zu übernehmen. Für dieses gigantomanische Ziel brauchten die Nationalsozialisten nicht nur mehr Menschen – sie brauchten auch eine Führungselite, die sich unter anderem aus dem Lebensborn-Projekt rekrutieren sollte.

Seit 1936 eröffnete die SS-Organisation Entbindungs- und Kinderheime, zuerst in Deutschland (9), später auch im »angeschlossenen« Österreich (2), im besetzten Norwegen (11), Belgien, Frankreich und Luxemburg (jeweils 1). Dort sollten »arische«, gesunde und erbgesunde Frauen, die von einem »arischen«, gesunden und erbgesunden Mann schwanger waren, ihr Kind zur Welt bringen. In ruhiger, komfortabler Umgebung, unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit, wenn die Frauen es wollten oder brauchten. Die gute Versorgung zog vor allem verheiratete Frauen an, die zur »SS-Sippe« gehörten. Eigentlich war den Lebensborn-Machern eine andere Klientel wichtiger. Sie wollten ledige, schwangere Frauen »guten Blutes« dazu bringen, nicht abzutreiben, sondern ihr Kind auszutragen und im Lebensborn zu entbinden. Und damit die »Schande« der unehelichen Geburt ihnen keine Nachteile brachte, bot die SS-Organisation ihnen die Möglichkeit, Schwangerschaft, Entbindung und letztlich auch das Kind geheim zu halten.

Mit Kriegsbeginn wurde der Lebensborn auch in besetzten Ländern aktiv. In Osteuropa war er an der Zwangsgermanisierung von Kindern beteiligt, die in den Augen der »Rassenhygieniker« »gutes Blut« besaßen. Und in west- und nordeuropäischen Ländern verschaffte er sich Zugriff auf Kinder, die einen deutschen Besatzervater und eine norwegische, belgische, luxemburgische oder französische Mutter hatten. Denn auch sie galten als »rassisch wertvoll«.

Welche Rolle spielt die Lebensborn-Geburt, die Lebensborn-Erfahrung im Leben der Menschen, die als Kinder in der Hand der SS-Organisation waren? Darauf sollen 20 Lebensgeschichten Antworten geben. Sie fächern ein breites Spektrum unterschiedlicher Biografien auf und machen damit klar: Das Lebensborn-Kind gibt es nicht!

Unter den Frauen und Männern, die ihr Gesicht zeigen, sind ehelich und außerehelich Geborene. Einige sind bei den Eltern aufgewachsen, andere in Pflege- beziehungsweise Adoptivfamilien. Es gibt Kinder von »Tätern« und von politisch Indifferenten, soweit das im NS-System möglich war. Drei Lebensborn-Kinder haben ausländische Wurzeln. Zwei passten nicht ins Schema der SS-Organisation und wurden deshalb »aussortiert«.

Unter den Frauen und Männern sind Westdeutsche und Ostdeutsche. Manche haben Karriere gemacht, manche leben ein bescheidenes Leben. Es gibt langjährig Verheiratete und Geschiedene, Singles und Witwen, Schwule und Heterosexuelle, Linke und Rechte.

Einige von ihnen haben ihre Geschichte ausrecherchiert, andere stecken mittendrin. Es gibt wenig informierte Lebensborn-Kinder und regelrechte Experten. Manche sind in den Beschädigungen gefangen, die ihnen durch den Lebensborn zugefügt wurden, andere haben es geschafft, sie zu neutralisieren, zu heilen. Und es gibt auch Frauen und Männer, die nicht verletzt, nicht traumatisiert sind – denn nicht alle Lebensborn-Kinder sind ungewollte oder ungeliebte, verleugnete oder herumgestoßene Menschen.

Über die Generation der Kriegskinder, zu denen die Lebensborn-Kinder ja auch gehören, ist schon viel geforscht und veröffentlicht worden. Nur ist diese »Untergruppe« bisher kaum in den Blick geraten. Dabei gehört auch ihre Geschichte, die so deutlich vom Rasse- und Gesundheitswahn der Nationalsozialisten zeugt, in das kollektive Gedächtnis unserer Gesellschaft.

Dorothee Schmitz-Köster, Berlin und Bremen im Mai 2012

Als Dorothee Schmitz-Köster mich fragte, ob ich Lebensborn-Kinder für einen Porträtband fotografieren wollte, war ich sofort begeistert. Der Umgang mit Menschen, ihren Geschichten, ihren Erlebnissen war schon immer Triebfeder für meine Arbeit. Den Spuren eines Lebens in den Gesichtern und Momenten der Begegnung nachzugehen ist für mich ein großer Reiz – auch Neugier genannt.

Auf das, was mich dann jedoch erwartete, war ich nicht vorbereitet. Bei jeder Porträtsitzung öffnete sich vor mir eine Lebensgeschichte, deren Wucht ich erst einmal verarbeiten musste – auch weil ich selbst eine Tochter und zwei Söhne habe. Was diesen Lebensborn-Kindern an Verlogenheit, Verlassensein und Geheimniskrämerei zugemutet wurde, ist für mich nach wie vor unvorstellbar.

Trotzdem standen neben den Geschichten aus der Vergangenheit immer die unmittelbaren, anrührenden, herzlichen Momente der Gegenwart, die bis heute versöhnlich nachwirken.

Tristan Vankann, Bremen im Mai 2012

VERPLANT ODER: ICH HABE MEIN EIGENES LEBEN GELEBT, UND DAS IST DAS WICHTIGSTE

Olaf S., geboren am 9. Januar 1942 im Lebensborn-Heim »Hochland«. Sohn des Ehepaars S., beide überzeugte Nationalsozialisten. Bei der Mutter aufgewachsen. Tänzer und Choreograf, Journalist und Filmemacher. Ledig, keine Kinder, Single.

Seine Stimme klingt tief und voll, und wenn er sich am Telefon meldet, hören sich die sieben Silben seines Namens wie eine Gedichtzeile an. Kein Wunder: Olaf S. hat schließlich gelernt, wie man spricht und rezitiert, als er vor vielen Jahren eine Schauspielausbildung absolvierte. Auch sein zweiter Beruf als Journalist ist ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Wenn man ihn trifft, kommt er bald auf eine Opernpremiere zu sprechen, die er vor Kurzem besucht und besprochen hat. Oder auf einen Essay, den er gerade schreibt. Oder auf das Buch, das er gerade liest und zu dem er die Meinung seines Gegenübers hören möchte.

Ich kenne Olaf S. seit 1997, als mein erstes Lebensborn-Buch auf den Markt kam. Er rief mich deswegen an, sagte ein paar freundliche Worte, machte zwei, drei kritische Anmerkungen. Und mir war schnell klar, dass dieser Mann nicht nur qua Geburt mit dem Lebensborn zu tun hat. Olaf S. liest alles, was ihm zum Thema in die Hände kommt – und er zieht Verbindungslinien zur Gegenwart: Gibt es nicht, fragt er sich zum Beispiel, Parallelen zwischen der gentechnischen Forschung und der Idee von der Machbarkeit des idealen Menschen, die auch im Lebensborn-Projekt steckte?

Olaf S. gehört zu den Lebensborn-Kindern, die offen über ihre Geburt in einem Heim der SS-Organisation sprechen. Es gebe keinen Grund, darüber zu schweigen, erklärt er überzeugt, schließlich könne er nichts dafür, wo er auf die Welt gekommen sei und welche Pläne man mit ihm gehabt habe. Andere Lebensborn-Kinder sehen das anders. Vielleicht hängt Olafs Offenheit damit zusammen, dass er immer Bescheid wusste? Wo er geboren wurde, warum er dort geboren wurde, wie seine Eltern zueinander standen, was sie dachten und taten? Seine Mutter Annemarie S. hat nie ein Geheimnis aus alldem gemacht, im Gegenteil: Sooft ihr Sohn es hören wollte, hat sie ihm davon erzählt. Ein paar Details hat sie zwar ausgelassen, aber die betreffen nicht den Sohn, sondern ihr eigenes, intimes Leben. Und diese Sphäre kann Olaf ihr zugestehen.

Als er Anfang Januar 1942 im Lebensborn-Heim »Hochland« in Steinhöring bei München – dem ältesten und prominentesten Heim der Organisation – auf die Welt kommt, sind seine Eltern Annemarie und Max Ulrich S. erst seit zweieinhalb Monaten verheiratet. Sie wurden dazu gedrängt, mit den alten bürgerlichen Argumenten von Sitte und Anstand, die von vielen Nationalsozialisten – zum Beispiel von Annemaries Chef, dem Gauleiter von Baden-Elsass – nicht ad acta gelegt worden sind. Annemarie S. hat irgendwann nachgegeben, obwohl der Gatte in spe kein Mann für sie ist und sie ihn eigentlich gar nicht will. Die beiden kennen sich seit Jahren, aber ein Paar waren sie nie – abgesehen von einer Mainacht, in der Olaf entstanden ist.

Beide gehören zu einer Karlsruher Gruppe von überzeugten Nationalsozialisten, die schon lange vor 1933 zusammengefunden hat. »Ein ziemlich übler Haufen«, kommentiert Olaf, »eine richtige SS-Clique.« Und dann erzählt er, wie sich diese Leute lachend über die Pogromnacht im November 1938 unterhalten hätten, in der einige ihrer Opfer an einem »Herzschlag« gestorben seien. Aber sosehr Olafs Eltern durch ihre Clique und ihre nationalsozialistische Überzeugung verbunden sind, so wenig passen sie zusammen: Annemarie S. hat nach »Höherer Töchterschule«, Handelsschule und sozialwissenschaftlichem Studium Karriere im NS-Apparat gemacht. Bei Olafs Geburt arbeitet sie in der Gauleitung in Straßburg, sitzt direkt neben dem Büro des Chefs und ist zuständig für die Verbindung zwischen Gauleitung und Wehrmacht. Im Vergleich damit ist Max Ulrich S. ein Versager, der langsam, aber sicher sein Erbe versäuft, das aus einem renommierten Verlag stammt. Dass er so viel trinkt und später mehr und mehr verkommt, führt Olaf vor allem auf eines zurück: Der SS-Offizier Max Ulrich S. gehörte im Krieg zu den »Einsatzgruppen«[1] hinter der Ostfront. Was er dort sah, tat und zu verantworten hatte, das weiß Olaf nicht so genau – aber er ist sicher, dass sein Vater das Wissen um seine Untaten im Alkohol ertränkt hat.

Dass sie zur Entbindung in ein Lebensborn-Heim geht, ist für die 36-jährige Annemarie S. selbstverständlich. Hier, unter dem Dach einer SS-Organisation, ist sie, die 1,68 große, blonde, »türkisäugige« Frau mit nationalsozialistischer Überzeugung, am richtigen Ort. Außerdem sind die Bedingungen äußerst komfortabel, denn man hofiert Annemarie S. regelrecht: Kurz vor der Geburt wird sie mit einer schwarzen Mercedes-Limousine von der SS nach Steinhöring gebracht, kurz nach der Geburt holt man sie wieder ab – sie ist auf ihrem Posten in der Gauleitung offenbar unentbehrlich. In den wenigen Tagen, die sie im Heim verbringt, genießt sie die Ruhe und die gute Versorgung und schwärmt Olaf später immer wieder davon vor. Nach ihrer Abreise bleibt der Sohn für ein paar Wochen allein im Heim, und zusätzlich zum Personal hat eine andere Lebensborn-Mutter, mit der Annemarie S. sich angefreundet hat, ein Auge auf den kleinen Kerl.

Am symbolträchtigen 30.Januar – dem Tag von Hitlers Machtübernahme – reist Annemarie S. erneut nach Steinhöring, denn an diesem Tag findet eine Namensgebungsfeier[2] statt. Zu diesem Anlass hat sie sich ein Schmuckstück anfertigen lassen: eine knapp zehn Zentimeter große Lebensrune, geschnitzt aus Elfenbein und Ebenholz, die sie sich ans Kleid heften kann. Deutlicher kann sie ihre Affinität zum Lebensborn, der diese Rune in seinem Signet verwendet, wohl nicht ausdrücken.

Agraffe aus Elfenbein und Ebenholz, die sich Annemarie S. zur Namensgebungsfeier von Olaf schnitzen ließ und beim Festakt am Kleid trug, 1942.

Diesmal kommt Annemarie S. mit dem Flugzeug, und Olafs Pate Kurt B. – auch er stammt aus der Karlsruher SS-Clique und ist als Pilot in Russland eingesetzt – fliegt mit der »eigenen« Maschine ebenfalls ein. Der Kindesvater Max Ulrich S. ist nicht anwesend. Sein kleiner Sohn ist noch nicht einmal einen Monat alt, da tritt er nicht mehr in Erscheinung.

Olafs Mutter erzählt später ausführlich von dieser Feier: Wie sie und der Pate sich verpflichtet hätten, Olaf im Sinne der nationalsozialistischen Weltanschauung zu erziehen, wie der Heimleiter den Dolch über ihn gehalten habe und er, der wenige Wochen alte Säugling, damit in die »SS-Sippe«[3] aufgenommen worden sei. In einem Punkt weicht das Ritual vom üblichen Ablauf ab, wenn man Annemarie S. glaubt: Der SS-Dolch sei nicht nur symbolisch eingesetzt worden, man habe ihn ihr anschließend stellvertretend für ihren Sohn ausgehändigt. Ein solcher Akt wird in keinem anderen Zeitzeugengespräch und in keinem Dokument erwähnt. War das Kind Olaf S. etwas derartig Außergewöhnliches? Die Position und die Überzeugung seiner Eltern können nicht der Grund dafür gewesen sein. Auch andere Lebensborn-Mütter und -Väter waren verheiratet, früh von der NS-Ideologie überzeugt, beruflich für das NS-Regime aktiv. Wie auch immer: Es gibt eine Fortsetzung dieser Geschichte, die bis heute im Familien- und Bekanntenkreis erzählt wird. Im letzten Kriegsjahr fährt Annemarie S. gelegentlich zu Verwandtenbesuch in ein Schwarzwalddorf und hat dabei jedes Mal Gegenstände im Gepäck, um sie dort in Sicherheit zu bringen – darunter auch den Dolch. Als die Alliierten näher rücken, vergraben die Verwandten alles, was auf Annemarie S. hindeuten könnte, im Garten, in der Wiese, am Waldrand. Nur: Als man sich später ans Ausgraben macht, kann man einiges nicht wiederfinden – darunter auch den Dolch, für den man ein »eigenes Plätzle« ausgewählt hatte.

14 Tage bleiben Annemarie S. und ihr kleiner Sohn nach der Namensgebung in Steinhöring, dann fährt die schwarze Limousine vor und bringt die beiden nach Straßburg. Annemarie S. kehrt umgehend auf ihren Posten zurück und überlässt den Jungen tagsüber ihren Eltern, mit denen sie zusammenlebt und bei denen auch ihre unverheiratete Schwester wohnt, eine Lehrerin und Kirchenmusikerin. Offiziell gehört auch Max Ulrich S. zu diesem Haushalt, er ist allerdings an der Ostfront eingesetzt und wird ein Jahr nach Olafs Geburt von seiner Frau hinausexpediert. Die Großeltern sind konservative, deutsch-national gesinnte Bildungsbürger, und unter diesen Vorzeichen erziehen sie auch den kleinen Enkelsohn. Der Großvater Karl S., ein ehemaliger Militärkapellmeister, bringt ihm schon früh die Musik nah und legt dabei auch eine gewisse Unerschrockenheit an den Tag: Dass es zum Beispiel verboten ist, Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy zu spielen, interessiert ihn nicht. Karl S. spielt Mendelssohn Bartholdy, bei offenem Fenster, und ruft damit einmal die Gestapo auf den Plan. Seine Tochter kann eine Verhaftung gerade noch abwenden. Auch sie, die überzeugte Nationalsozialistin, findet es unsinnig, Bücher und Bilder und Musik zu verbieten, aber das ändert nichts an ihrem Weltbild und führt lediglich dazu, dass sie ihrem Vater zur Vorsicht rät.

Olaf kann sich an die Zeit im Haushalt der Großeltern nur rudimentär erinnern. Klarer wird sein Bild, als er mit der Mutter, die Straßburg Ende 1944 fluchtartig verlässt, in einem Schwarzwalddorf untertaucht. Annemarie S. hat diesen Schritt gut vorbereitet. Sie hat Akten der Gauleitung vernichtet, sie hat bei Verwandten belastende und wertvolle Gegenstände deponiert: Olafs SS-Dolch, Tafelsilber, einen Fotoapparat, Geld. Damit verfügt sie über einen kleinen Grundstock, als sie sich mit dem dreieinhalbjährigen Sohn nach einigem Hin und Her in Schmieh niederlässt.

Das kleine Dorf ist mit Bedacht gewählt. Hier kennt sie niemand, und hier hofft sie, unerkannt zu bleiben und wegen ihrer Verstrickung in den NS-Apparat nicht belangt zu werden. Der Plan geht erst einmal auf – das Leben ist deshalb nicht weniger schwer. Die beinahe 40-Jährige übersetzt für den Bürgermeister, wenn er mit den französischen Besatzern verhandelt. Sie übernimmt die Buchführung der Molkerei – dafür gibt es Butter und Milch. Sie arbeitet auf dem Feld, gibt Französisch- und Handarbeitsunterricht. Aber so beschäftigt sie auch ist, so sorgfältig erzieht sie den Sohn. Schon früh lernt er lesen und bekommt die passende Lektüre. Gedichte spricht sie ihm so lange vor, bis er sie rezitieren kann. Sie bringt ihm Französisch bei und setzt die musikalische Erziehung ihres Vaters fort. Am Wochenende unternimmt sie mit dem Jungen Wanderungen und erklärt ihm dabei Tiere und Pflanzen, Steine und Landschaftsformationen. Sie sorgt auch dafür, dass Max Ulrich S. – von dem sie nicht geschieden ist und sich auch nie scheiden lassen wird – keinen Kontakt zu Olaf aufnimmt, und wenn der Mann unvermutet in Schmieh auftaucht, schickt sie ihn energisch fort.

Eines Tages wird sie dann doch vor den Entnazifizierungsausschuss geladen. Olaf erinnert sich genau an den heißen Sommertag und an den langen Weg zum Amtsgericht von Calw, wo die Spruchkammer tagte – denn natürlich ist er dabei, als Annemarie S. sich erklären muss. Trotz aller Verharmlosungsversuche wird sie zu einer hohen Geldstrafe verurteilt, nur wird die ihr später erlassen, weil sie kein Geld hat.

Auf den langen Fußmärschen durch die Natur oder in die nächste Stadt erzählt Annemarie S. dem kleinen Sohn Geschichten aus ihrem Leben: Sie erzählt von der Schule und vom Elternhaus, von der Zeit bei der bündischen Jugend und von der Karlsruher Clique, zu der auch ihre große, aber unerreichbare Liebe gehörte, von der Gauleitung in Straßburg und vom Lebensborn-Heim. Sie schwärmt Olaf immer wieder vor, was aus ihm hätte werden können, wenn der Krieg nicht verloren gegangen wäre: Napola-Schüler[4]! Schüler auf einer »Ordensburg«[5]! SS-Offizier! Und irgendwann vielleicht Generalgouverneur in einer der eroberten Ostprovinzen…Und damit macht sie unmissverständlich klar, dass sie an ihrer Weltanschauung ohne Wenn und Aber festhält. Die gebildete, intelligente Annemarie S. ist und bleibt eine überzeugte Nationalsozialistin, die nach einer Zeit des Stillhaltens die alten Kontakte wiederaufnimmt, die alten Freunde trifft, mit ihnen eine Auswanderung nach Argentinien diskutiert und vorbereitet. Bis Karl S., ihr alter Vater, droht, jeden Kontakt abzubrechen, wenn sie mit Olaf nach Südamerika verschwindet. Das will Annemarie S. nicht riskieren. Also orientiert sie sich um – und nutzt die alten Kontakte derart geschickt, dass sie 1960 eine Stelle als »Hauptkassier« im Staatsbad Wildbad bekommt. Wieder hat sie es geschafft! Sie sitzt auf einem angesehenen Posten, verdient gutes Geld, fährt ein eigenes Auto…Aber so weit ist die Geschichte noch nicht.

In ihrem kleinen Schwarzwalddorf führen Olaf und seine Mutter ein symbiotisches Leben. Annemarie S. hat keinen Partner, die Großeltern und die Tante sind in einige Entfernung gerückt. Aber so nah sich die beiden auch sind: Gefühle werden kleingeschrieben. Annemarie S. ist eine energische, bestimmte, disziplinierte Person und eine überaus kühle, distanzierte Mutter, die zur Härte neigt. Körperkontakt mit dem Sohn kommt für sie nicht infrage. Reden, debattieren, streiten – ja. Berühren, in den Arm nehmen – nein. Olaf hat das bald begriffen und beginnt, sich Munition für die Wortgefechte zu beschaffen, die sich häufig um die aktuelle Politik und die NS-Zeit drehen und die alten Überzeugungen seiner Mutter zutage fördern – Überzeugungen, die Olaf spontan ablehnt. Er liest die Tageszeitung, als Zwölfjähriger leiht er sich von einem Lehrer die Protokolle der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse, liest die 15000 Seiten und lässt nichts aus. Später verschafft er sich Zugang zu politischen Zeitschriften wie der Neuen Rundschau und beschäftigt sich mit der »Gruppe 47« und der deutschen Gegenwartsliteratur. Wie zufällig rücken Theodor Heuss und dessen altliberaler Freundeskreis in seinen Blick: Die Herren treffen sich hin und wieder in der »Station Teinach«, einem Gasthaus an der Bahnstation, wo Olaf und seine Mutter immer ein- und aussteigen, wenn sie verreisen, und wo sie gelegentlich auch selbst einkehren.

Aber Olafs Wissen und seine Argumente beeindrucken Annemarie S. nicht, sie bleibt bei ihrer Sicht der Welt. Irgendwann kommt der Junge darauf, dass er sie bei ihren eigenen Widersprüchen packen muss. Schließlich fand sie die Kulturpolitik der Nazis schon früher »unsinnig«, das Verbot von Büchern, Bildern und Musik – »Unsinn, nichts als Unsinn«. Im Angesicht von Kunst lässt sie sogar jede rassistische Argumentation fallen. Auf diese Weise bekommt Olaf langsam Oberwasser. Die Pubertät tut ein Übriges. Er beginnt sich aus dem Kokon zu lösen, den seine Mutter um ihn gesponnen hat, und eigene Wege zu gehen. Vermutlich trägt auch seine homosexuelle Orientierung dazu bei, die er früh erkennt und zu leben wagt. »Ich habe alles ausprobiert«, erzählt er lachend, »auf dem Land ist das möglich, ganz anders als in der Stadt.« Mit 14 begegnet er seiner großen Liebe, sie bleibt unerwidert, verstärkt aber seinen Wunsch nach dem »eigenen Leben«. Auch die Schule wird zum Konfliktfeld zwischen Mutter und Sohn: Für Annemarie S. ist es selbstverständlich, dass der Sohn Abitur macht und danach studiert. Tatsächlich hat Olaf mit Literatur, Sprachen, Kunst und Sport keine Probleme. Aber die Mathematik macht ihm zu schaffen, und obwohl er die schlechten Noten ausgleichen kann, verliert er langsam das Interesse an der Schule. Da er (aus praktischen Gründen) mittlerweile bei der Tante in der Stadt lebt, bieten sich Freiräume, die er in seinem Sinne ausnutzt. Anstatt zum Handball zu gehen, nimmt er heimlich Ballettstunden. Und bald ist er sicher, dass er Tänzer werden will. Annemarie S. ist entsetzt, als sie davon erfährt, verlangt von ihm, die Schule regulär zu beenden, und droht sogar mit der Polizei. Aber der Sohn lacht sie aus, pfeift auf das Abitur und beginnt eine Tanzausbildung.

In dieser Orientierungszeit rückt der Vater in Olafs Blickfeld. Er kennt Max Ulrich S. nicht und erinnert sich nur vage daran, dass er ihm als Kind einmal in Schmieh begegnet ist: Der Mann hatte vor ihrem Haus gestanden, und die Mutter hatte ihn weggeschickt. Aber er weiß einiges über den Vater – von seiner Mutter. Er weiß, dass er aus einer angesehenen Verlegerfamilie stammt und zur Karlsruher Clique gehört hat, er weiß, dass die Mutter ihn heiraten musste und dass er keinen Unterhalt für seinen Sohn zahlt, er weiß, dass Max Ulrich S. trinkt und bei den Einsatzgruppen war. Und Annemarie S. hat aus ihren Geschichten auch keineswegs ausgeklammert, welchem »Handwerk« er dort nachging: dem Judenmord. Als Olaf 19 ist, will er diesen Mann kennenlernen und fährt zu ihm. Eine Tante, die im selben Haus wohnt, öffnet, erkennt den Neffen sofort, bittet ihn herein und bereitet ihn auf die Begegnung vor. Denn Max Ulrich S. ist bereits vom Alkohol gezeichnet und hält einen kontinuierlichen Pegel. Nach einer Stunde taucht er auf und bittet den Sohn in eine Wohnung, die Olaf an eine Müllkippe erinnert. Die beiden reden miteinander, der Vater weint, und Olaf begreift, dass er es mit einem völlig zerstörten Menschen zu tun hat. »Es war ein unglaublicher Schlag für mich«, erinnert er sich. Und er weiß auch noch, dass er sofort anfing, diese Begegnung zu rationalisieren: Er ist nicht mehr als dein Erzeuger, es ist die reine Biologie, du bist davon nicht berührt, du weißt, warum er trinkt, anders lassen sich seine Untaten nicht aushalten. »Ich hatte keine feindseligen Gefühle«, beteuert Olaf. Aber er spürt auch kein Mitleid und keinen Hauch von Zuneigung. Vielleicht trägt diese Erfahrung zu der Art und Weise bei, mit der Olaf später das Thema Lebensborn handhabt.

Die Begegnung mit dem Vater hat ein Nachspiel. Wenige Tage später bestellt Annemarie S. ihren Sohn zu sich. Olaf ahnt, worum es geht, und als er das versteinerte Gesicht seiner Mutter sieht, weiß er es: Sie hat erfahren, dass er Max Ulrich S. besucht hat. »Warum bist du nach Karlsruhe gefahren?«, herrscht sie ihn an. »Weil ich endlich wissen wollte, wer dieser Mensch ist«, erklärt er. Und nun entspinnt sich ein absurder Dialog, den Olaf bis heute nachspielen kann. Sie wirft ihm vor, dass er sie vorher nicht informiert hat – ein Vertrauensbruch, behauptet sie. Er beharrt auf seinem Recht zu wissen und erinnert sie daran, dass sie immer ausgewichen ist, wenn er Einzelheiten über den Vater erfahren wollte. Trotzdem macht er ihr ein Versöhnungsangebot und erklärt, nach dieser Begegnung könne er verstehen, warum sie ihren Ehemann in die Wüste geschickt habe. Aber zu diesem Zeitpunkt sind Mutter und Sohn schon so weit auseinandergedriftet, dass Annemarie S. unversöhnlich bleibt.

Olaf trainiert, Olaf tanzt. Bald hat er sein erstes Engagement in der Tasche. Als er seine Bühnenreifeprüfung in Basel feiert, schickt er seiner Mutter eine Einladung – anderthalb Jahre haben die beiden keinen Kontakt mehr gehabt. Annemarie S. kommt tatsächlich und inszeniert einen großen Auftritt in langer Abendgarderobe. Für den Sohn hat sie allerdings nur den spöttischen Satz: »Jetzt hast du es ja doch geschafft!« Auch als er ihr später mitteilt, dass er mit Stückverträgen in Karlsruhe, Düsseldorf, Duisburg arbeitet und in Kassel für ein Musical engagiert ist, bekommt er keine Anerkennung von ihr.

Die Bundeswehr bleibt ein kurzes Intermezzo. Zweimal hat man Olaf wegen laufender Engagements zurückgestellt, ein drittes Mal ist das nicht möglich. Er tritt an – und verdirbt sich bei Winterkälte und militärüblichem Gebrüll die Singstimme. Vor weiteren Schäden bewahrt ihn sein amerikanischer Agent, indem er eine Klage wegen Vertragsbruch androht, nach amerikanischem Recht. Das beeindruckt die entsprechenden Stellen, und man lässt den 21-jährigen Olaf ziehen. Der geht nach Paris, arbeitet zuerst als Tänzer, wird wenig später künstlerischer Leiter einer Compagnie und geht mit ihr auf Tournee. Mailand, Bologna, Rom, Nikosia, Beirut – es seien drei wunderbare Jahre gewesen, schwärmt Olaf. In Beirut seien sie im legendären »Casino du Liban« aufgetreten, wo am Abend vorher Charles Aznavour gastiert habe. Doch dann verletzt sich Olaf beim Training für ein neues Programm, und damit ist seine Laufbahn beendet. »C’est la vie«, sagt er schulterzuckend, »ich wollte sowieso noch etwas anderes.« Das »andere« wird ein Baccalauréat, ein nachgeholtes französisches Abitur, und ein Studium der Kunstgeschichte, Literaturgeschichte, Kultursoziologie. Annemarie S. triumphiert: »Nun machst du es ja doch!« Der Kampf zwischen Mutter und Sohn ist also noch nicht zu Ende. Olaf kontert prompt: »Das ist nicht dein Verdienst, das ist mein Verdienst!« Er gestehe seiner Mutter zwar zu, meint er aus jahrzehntelangem Abstand, dass sie ihm mit ihrer bildungsbürgerlichen Erziehung die Grundlagen vermittelt habe. Aber die Entscheidung, die Energie, die Leistung, das sei allein seine Sache gewesen. »Meine Identität«, erklärt er immer wieder, »die habe ich aus mir gewonnen, aus meinen Talenten, aus meiner beruflichen Entwicklung, aus meinen Interessengebieten.« Und nicht daraus, was man für ihn wollte und plante, was man ihm mit auf den Weg gab. Deshalb seien nicht nur die bildungsbürgerlichen Projektionen ins Leere gelaufen, sondern auch die Vorstellungen, die mit seiner Lebensborn-Geburt verbunden waren.

Trotz aller Abwehr und Abkehr hat Annemarie S. ihren Sohn im Griff. Sein Studium in Paris ist noch nicht beendet, da wird sie schwer krank – und Olaf kehrt nach Deutschland zurück. Er fühlt sich verpflichtet, außer ihm gibt es keine Angehörigen mehr. Aber er besteht auf seiner Unabhängigkeit, und als sie ihm anbietet, von ihrem Geld zu leben, lehnt er ab und sucht sich Jobs. Er arbeitet als Sprecher und Redakteur beim Rundfunk. Er legt am Wochenende in Diskotheken Platten auf. Er schreibt Rezensionen, Kritiken und Kulturnotizen für Zeitungen. Als Annemarie S. sich erholt und wieder gesund ist, beginnt er ein zweites Mal zu studieren, diesmal in Deutschland, und diesmal neben Literaturwissenschaft auch Psychologie.

Mittlerweile sind die Claims zwischen Mutter und Sohn abgesteckt: Sie wissen, was sie auseinanderbringt und was sie deshalb besser vermeiden – Gespräche über Politik zum Beispiel. Und sie wissen, was sie verbindet – das Interesse für Ausstellungen, Konzerte, Opernabende, Bücher. Ein paarmal verreisen sie gemeinsam, zwei Solitäre, die aneinandergeschmiedet sind. Olaf hat Freunde und Bekannte und gelegentlich einen Partner, aber keine Beziehungen. Drei Jahre hält er es einmal mit einem anderen Mann aus – und der mit ihm, dann ist es vorbei. Mit seiner Mutter spricht er nicht über seine Homosexualität, und sie fragt auch nicht. Nur einmal, wenige Tage vor ihrem Tod, gibt sie ihm einen Rat: »Pass auf, mit welchen Männern du dich einlässt.« Das ist alles. 1969 stirbt sie, im selben Jahr stirbt auch Max Ulrich S., im Delirium tremens. Damit ist ihr 27-jähriger Sohn endgültig allein.

Olaf mit 39, 1981.

Seitdem führt Olaf eine ungebundene Existenz. Er lebt in der Landschaft seiner Kindheit, dem kultursatten Nordschwarzwald, der zu schnellen Ausflügen in die alten Universitätsstädte, nach Frankreich und in die Schweiz einlädt. Er schreibt für Zeitungen und Zeitschriften über Opernpremieren, Konzerte, Theaterabende. Er veröffentlicht ein Buch über Hermann Hesse. Er dreht Reisereportagen und Dokumentationen über das Ende der DDR und die untergehende Ceauşescu-Ära. Er pflegt ein dicht geknüpftes Netz von Freundschaften und Männerkontakten, »Bratkartoffelverhältnisse« nennt Olaf sie. Er fühlt sich aufgehoben in dieser Welt – einer ganz anderen Welt, als seine Mutter für ihn erdachte, als der Lebensborn im Auge hatte, als er ihm einen SS-Dolch mit auf den Weg gab.

Trotz allem spürt man, wenn man mit Olaf zusammensitzt, eine leise Melancholie. »Ich habe immer gedacht, ich werde nicht alt«, sagt er einmal. Vor zwei Jahren ist er dem Tod tatsächlich nah gewesen. Damals hatte er einen schweren Herzinfarkt und wurde nur deshalb gerettet, weil die Nachbarin seinen Sturz gehört hatte. Vor Kurzem haben seine Gesundheit und das Gesundheitssystem noch einmal versagt – und wieder hat er sich aufgerappelt. Schließlich will er weiter mitmischen! Vor allem einem engen Vertrauten, einem Pfarrer, will er es zeigen. Die beiden Männer sind in andauernde Wortgefechte über Gott und die Welt verwickelt, obwohl Olaf nichts von »metaphysischem Geschwurbel« hält.

ERSEHNT ODER: WELCHE ENTTÄUSCHUNG, DASS ICH NICHT DER ERWARTETE JUNGE WAR

Elke T., geboren am 3.April 1936 in Harleshausen bei Kassel. Zuerst beim Vater und seiner Ehefrau. Später mit der Mutter in den Lebensborn-Heimen »Wienerwald« und »Friesland«. Nach dem fünften Geburtstag mit Mutter und Geschwistern zum Vater. Krankenschwesternausbildung. Jahrzehnte mit Mann und Kindern im Ausland. Verwitwet, ein Sohn, eine Tochter, zwei Enkelkinder.

Andere Lebensborn-Kinder müssen sich Informationen über ihre Entstehung, ihre Geburt, ihre Kindheit mühsam zusammensuchen. Für Elke T. ist diese Zeit ein offenes Buch – und das kann man fast wörtlich nehmen. Die 76-Jährige besitzt Stapel von Dokumenten, Fotos und Tagebüchern, auch über die Zeit, die sie in verschiedenen Lebensborn-Heimen verbracht hat. Eigene Erinnerungen daran hat sie kaum, aber ihre Eltern haben viele Ereignisse, Beobachtungen, Szenen aus der Kindheit ihrer Ältesten notiert. Elke kennt das umfangreiche Material genau – und darauf ist sie stolz, das merkt man ihr an, wenn sie ihre Lebensgeschichte erzählt, weit ausholend oft und gleichzeitig präzise auf die genauen Daten und Bezüge achtend.

Elke T. ist ein Wunschkind. Allerdings ist die Konstellation zwischen ihren Eltern anders, als der Begriff suggeriert. Ihre damals 19-jährige Mutter Toni S. lebt als Haustochter bei einer Arztfamilie – ihr Vater Walther K., Direktor einer Nervenklinik, ist 20 Jahre älter, verheiratet und kinderlos. Toni S. und Walther K. lernen sich auf einem Schützenfest kennen, verlieben sich, eine Nebenbeziehung beginnt, Toni S. wird schwanger. Sie hätten das so gewollt, erklärte mir die alte Toni S., die ich ein paar Jahre vor ihrem Tod noch kennengelernt habe. Elke hat ihre Zweifel: »Mein Vater war so preußisch korrekt geprägt, das hätte er niemals absichtlich getan.« Wie auch immer – unbestritten ist sein starker Kinderwunsch, der aber in seiner Ehe nicht in Erfüllung geht.

Drei Wochen vor dem Geburtstermin bringt der werdende Vater Toni S. nach Harleshausen, wo sie in einem privaten Entbindungsheim angemeldet ist, und wartet mit ihr auf die Geburt. Seine Ehefrau Gerda weiß Bescheid und ist mehr als einverstanden, dass das Baby beim Vater, also in ihrer Ehe aufwachsen soll. Am 3.April 1936 kommt Elke auf die Welt. Walther K. ist enttäuscht, dass sie ein Mädchen ist, trotzdem ist seine Freude über den Nachwuchs riesengroß. Umgehend erkennt er die Vaterschaft an und sorgt dafür, dass Elke für ehelich erklärt wird. Damit ist das Mädchen offiziell nicht nur seine Tochter, sondern auch die seiner Ehefrau. Sieben Wochen bleiben Toni S. und das Kind zusammen in Harleshausen, dann kommt Walther K. und holt Elke ab. Sie sei fest entschlossen gewesen, die Beziehung zu beenden, erzählte mir die alte Toni S., amüsiert über ihre damalige Naivität. »Ich hatte so hehre Vorsätze. Ich wollte der Frau auf keinen Fall den Mann wegnehmen.« Elke glaubt dagegen, dass ihre Mutter im Grunde sicher war, über kurz oder lang für immer mit Walther K. zusammenzukommen. Denn so hat Toni S. ihr diese Geschichte erzählt. »Auf alle Fälle wäre das heute Stoff für eine Seifenoper«, kommentiert Elke und lacht.

Toni S. beginnt in Dresden eine Ausbildung zur Hebamme, Walther und Gerda K. leben im Westfälischen und ziehen das Kind groß. Trotz aller »hehren Vorsätze« bleiben Toni S. und Walther K. in Verbindung – und dann ist die junge Frau erneut in anderen Umständen. Damit riskiert sie ihre Ausbildung, schwangere Hebammenschülerinnen werden nämlich umgehend entlassen. Also verbirgt Toni S. ihren Zustand, so gut es geht. Als sie zufällig auf Informationen über den Lebensborn stößt, schickt sie – ohne das Examen abzuwarten – eine Bewerbung an die Lebensborn-Zentrale und schildert gleichzeitig ihre Situation. Die Antwort kommt rasch: Man bietet ihr eine Stelle an, sobald sie das Examen in der Tasche hat, und dazu einen Platz in einem Lebensborn-Heim, um das Kind zur Welt zu bringen. Dass die werdenden Eltern die Voraussetzungen erfüllen, setzen die Lebensborn-Oberen voraus. Schließlich musste Toni S. als Hebammenschülerin bereits nachweisen, dass sie gesund und »arisch« ist. Und Walther K. ist mit Lebensborn-Augen betrachtet über alle Zweifel erhaben: Er ist Arzt, Klinikdirektor, NSDAP-Mitglied, SA-Mitglied und Reserveoffizier aus dem Ersten Weltkrieg. Außerdem haben die beiden bereits ein gesundes Kind, das sich gut entwickelt – Elke nämlich.

Mithilfe des Lebensborns kann Toni S. also das Examen hinter sich bringen, mithilfe des Lebensborns bekommt sie eine Stelle, mithilfe des Lebensborns hat sie einen Platz, wo sie ihr zweites Kind auf die Welt bringen kann. Für ein paar Wochen schickt die SS-Organisation sie nach Bad Polzin, um den Betrieb des dortigen Lebensborn-Heims kennenzulernen. Dann geht es weiter ins österreichische Pernitz, wo bereits im Oktober 1938, sieben Monate nach dem sogenannten Anschluss, das Heim »Wienerwald« eröffnet werden soll. Die schwangere junge Hebamme Toni S. wird mit der Einrichtung der Entbindungsstation betraut.

Die Nachricht vom zweiten Kind, das unterwegs ist, hat Gerda K. klargemacht, dass sie ihren Mann nicht halten kann. Sie reicht die Scheidung ein, wegen wiederholter Untreue, aber Elke will sie nicht freigeben. Der beklagte Walther K. beruft sich seinerseits auf die Unfruchtbarkeit seiner Frau, in der NS-Zeit das stichhaltigste Argument für die Auflösung einer Ehe – und das einzige, das auch die Wehrmacht akzeptiert. In der Regel müssen Offiziere ihren Abschied nehmen, wenn sie geschieden werden. Ein Preis, den Walther K. nicht zu zahlen bereit wäre. »Den grauen Rock wollte er auf keinen Fall ausziehen«, erklärte mir die alte Toni S.

Die Ehe der K.s wird geschieden, und Elke wird dem Vater zugesprochen, da er erklärt, die Kindesmutter umgehend zu heiraten. Das Mädchen ist mittlerweile zweieinhalb Jahre alt und lebt in dem sicheren Gefühl, dass Gerda K. ihre Mutter ist. Nun erfährt sie plötzlich, dass sie noch eine »richtige Mutti« hat, dass sie bald ihre gewohnte Umgebung verlassen und zur »richtigen Mutti« ziehen wird. Was löst das bei ihr aus? Verunsicherung, Angst – oder Vorfreude?

Mitte März 1939 wird sie ins Lebensborn-Heim »Wienerwald« gebracht, zur »richtigen Mutti«, einer Frau, die sie gar nicht kennt. Hier erwartet sie ein vollkommen anderes Leben als bisher. Toni S., hochschwanger, hat wenig Zeit für die kleine Tochter. In ihrer Funktion als Hebamme muss sie sich schließlich um werdende Mütter, Gebärende und Wöchnerinnen kümmern. Außerdem wohnt Elke nicht mit ihr zusammen, sondern ist wie alle größeren Kinder, die ins Heim mitgebracht werden, im Kindergarten[1] von »Wienerwald« untergebracht. Hier wird sie rund um die Uhr betreut, hier isst sie, und hier schläft sie auch. Und noch etwas hat sich geändert: Der »Papi«, den sie fortan »Vati« nennen soll, ist nicht da. Und wenn er zu Besuch kommt, hat sie ihn nicht für sich, sondern muss seine Zeit und Aufmerksamkeit mit der Mutter teilen. Ein schwieriger Lernprozess, der viele Tränen kostet. Als im Mai die kleine Schwester Gisela geboren wird, reagiert Elke allerdings nicht mit Eifersucht, sondern schließt das Baby rasch ins Herz.

Elke im Kindergarten von Heim »Wienerwald«, 1939.

Trotz ihrer knappen Zeit gelingt Toni S. ein aufmerksamer und liebevoller Umgang mit ihrer Ältesten. Sie spielt mit ihr, erzählt ihr Märchen, tröstet sie, wenn der Vater zu sehr fehlt, erklärt ihr die Welt – und spart dabei die Politik nicht aus. Schließlich ist sie eine überzeugte Nationalsozialistin und wird 1940 NSDAP-Mitglied. Eine von Elkes frühsten Erinnerungen ist der Kriegsbeginn im September 1939. Seitdem weiß die Dreieinhalbjährige, dass Flugzeuge Bomben abwerfen, die alles zerstören, und sie weiß auch, wer der Feind ist, denn eines Tages erklärt sie ihrer erstaunten Mutter, jetzt seien alle Polen tot. Das hat Toni S. dem Kind nicht erzählt. Auch in die Rituale des NS-Systems führt Toni S. ihre kleine Tochter ein. Im Tagebuch, in dem sie über Elke berichtet, schreibt sie einmal:

»Du kannst auch den deutschen Gruß jetzt sehr stramm. Wenn du zu mir kommst, wenn Dr. Sernetz [der Heimarzt] dir auf dem Gang begegnet, stellst du dich sofort stramm auf und schmetterst ›Heil Hitler‹! Es gefällt dir selber recht gut. Ich bin natürlich stolz, dass ich es dir endlich ordentlich beigebracht habe.«

Walther K. kommt hin und wieder zu Besuch, im Sommer verbringt er seinen Urlaub in Pernitz, wohnt verbotenerweise auf dem Heimgelände und wird einmal erwischt, als er mit Toni S. aufs Zimmer geht. Das ist erst recht verboten. Als er auf das Reglement hingewiesen wird, protestiert er und beschäftigt mit seiner Beschwerde eine Zeit lang den Lebensborn-Vorstand. Der will es sich einerseits mit einem so hochrangigen Lebensborn-Vater nicht verderben, besteht aber andererseits auf seiner Hausordnung: Männer gehören nicht in ein Lebensborn-Heim. Schließlich greift Heinrich Himmler ein und beruhigt die Gemüter, indem er Toni S. in ein anderes Heim versetzt – eine Lösungsstrategie, die der Lebensborn in Konfliktfällen wie diesem häufiger anwendet. Dass die junge Hebamme zusammen mit ihren kleinen Töchtern ins Heim »Friesland« in der Nähe von Bremen geschickt wird, hat allerdings noch einen anderen Grund: Walther K. ist zum Leiter der Bremer Nervenklinik berufen worden, die gut 30 Kilometer vom Heim entfernt liegt. Die Versetzung ist also alles andere als eine Sanktion. Bevor aber Elke, Gisela und ihre Mutter im Februar 1940 die Reise von Österreich nach Norddeutschland antreten, heiraten Toni S. und Walther K. im Standesamt[2] des Lebensborn-Heims »Wienerwald«. Aus Toni S. wird damit Toni K.

Heim »Friesland« ist kleiner und feiner als Heim »Wienerwald« – und doch läuft alles so, wie Elke es bereits kennt. Sie lebt im Kindergarten, hat einen klar geregelten Alltag und hadert mit Vorschriften wie »Teller leer essen« und »Mittagsschlaf«. Sie ist häufig krank, allerdings nicht so krank wie ihre kleine Schwester, die sich während einer Keuchhusten-Epidemie im Heim ansteckt, zusätzlich eine Lungenentzündung bekommt und ins Krankenhaus muss. Elke hat nur Erkältungen und Würmer. Sie weiß ihre Mutter in Reichweite und muss trotzdem oft um ihre Zuwendung kämpfen – mittlerweile reagiert sie auf die tägliche Trennung mit Trotz und Tränen. Am Wochenende kommt der »Vati« regelmäßig zu Besuch. Er sieht seine Älteste jetzt kritischer: Sie habe ein »ängstliches Gemüt«, vermerkt er im Tagebuch, sei wenig ehrgeizig und ausdauernd und verhalte sich oft passiv. Unarten, die er ihr abgewöhnen will. Außerdem kontrolliert er ständig ihre körperliche und intellektuelle Entwicklung: Er misst ihren Schädel aus, Ohrbogen, Längsbogen, Querdurchmesser, Längsdurchmesser, prüft ihr Wissen und ihre »Intelligenzstufe«. Und wenn sie sich dem Examen zu entziehen versucht, heißt es: »Sie muss schärfer angefasst werden.« Schließlich hat Walther K. klar vor Augen, welche Aufgabe Elke später zu erfüllen hat: »Du musst eine tüchtige Mutter werden. Denn nur in unsern vielen Kindern lebt Deutschland in der Ewigkeit weiter.«

Ein Jahr lebt Toni K. mit ihren kleinen Töchtern im Heim »Friesland«, arbeitet als Hebamme – und wird zum dritten Mal schwanger. Im März 1941 bringt sie einen Sohn zur Welt, den ersehnten Stammhalter, der natürlich den Vornamen seines Vaters erhält. Kurz darauf verlässt sie mit ihm das Heim und den Lebensborn, Elke und Gisela folgen ein paar Wochen später nach. Seitdem lebt die Familie auf dem Gelände der Bremer Nervenklinik, wo das Direktorenhaus ganz nach den Wünschen von Walther und Toni K. hergerichtet wurde.

Schon im Heim »Friesland« ist der Krieg Elke nahe gerückt. Viele Nächte musste sie mit den anderen in den Keller, weil Bomberverbände Richtung Bremen das Heim überflogen. Auch im neuen Zuhause wird der Bunker bald zum alltäglichen Ort. Die ständige Gefahr prägt sich tief in Elkes Bewusstsein und Gedächtnis ein. Bis heute weiß sie genau, wie der Wagen beschaffen war, mit dem sie wichtige Habseligkeiten in den Bunker transportierten. Ganz genau sieht sie den Phosphor vor sich, der einmal vor ihrem Haus lag und der zum Glück nicht brannte. Und ein Traum, den sie Ende Januar 1945 träumt und den ihr Vater im Tagebuch festhält, zeigt, wie hellsichtig die Achtjährige die Lage beurteilt. Walther K. schreibt:

»Du erzähltest uns folgenden Traum. Du hättest im Radio gehört, Deutschland hätte den Krieg verloren. Du wärst schnell zu Mutti gelaufen, und alle hätten angefangen zu weinen. Es seien gleich Engländer zur Tür hereingestürzt, hätten den Bunkerwagen hinausbefördert und alle möglichen Sachen hineingeworfen. Dann seien sie ins Wohnzimmer gestürzt und hätten den Geschirrschrank umgeworfen. Dann hätten sie im Hause alles geplündert und im Wohnzimmer Muttis Blumen durch die Fenster geschmissen. Uns hätten sie alle aus dem Haus gejagt, dann sei ein Pferdewagen vorgefahren, und eine Masse dieser Soldaten hätte unser Haus auf den Wagen geladen. Dabei sei der Wagen umgefallen, und das Haus sei in Trümmer gefallen. Nachdem sie uns alles abgenommen hätten, seien wir alle ohne Taschen nach Bremen zur Kinderklinik gewandert. Auf deine Frage, was es denn zu essen gäbe, hätte Mutti geantwortet, sie hätte nichts mehr, daher gäbe es jeden Tag vier Spritzen.«

Tatsächlich fallen auf das Klinikgelände Bomben, zerstören Gebäude, töten Menschen. Transporte werden zusammengestellt, um Patienten in andere Kliniken auszulagern – einige verfrachtet man in Tötungsanstalten, aus denen sie nie mehr zurückkehren. Walther K. hat kaum noch Zeit für die Familie, er ist ständig im Krankenhaus oder im Lazarett unterwegs, für das er als Oberstabsarzt auch noch zuständig ist. Die Schule, die Elke seit 1942 besucht, wird geschlossen, also radelt das Mädchen jeden Tag zu einer anderen Schule, und auch dort müssen die Kinder häufig in den Erdbunkern Schutz suchen. Aber die 76-Jährige hat auch schöne Erinnerungen an diese Jahre, als sie alle zusammen waren, der Vater, die Mutter, die Geschwister. Sie konnten im Garten spielen oder in der Sandkiste, die nur ihnen gehörte. Sie lernte auf dem großen Rad der Mutter Rad fahren. Sie hatten Pflichtjahrmädchen, die sich viel mit ihnen beschäftigten. Außerdem bringt Toni K. Weihnachten 1942 Henning auf die Welt, ihr viertes Kind. Dafür bekommt die 26-Jährige umgehend das Mutterkreuz in Bronze.

14 Tage nach Kriegsende wird Walther K. verhaftet: Er ist Klinikdirektor in exponierter Stellung, er ist bekennender und bekannter Nationalsozialist, er ist Befürworter der Euthanasie. Sein Name steht auf einer Liste von T4-Gutachtern[3], Patienten seiner Klinik sind in Tötungsanstalten wie Hadamar oder Meseritz verlegt worden, wo man sie umgebracht hat. Es kommt zu einem Ermittlungsverfahren wegen »Verbrechen gegen die Menschlichkeit«. Aus Mangel an Beweisen wird es eingestellt. Drei Jahre lang bleibt Walther K. in verschiedenen Arbeitslagern interniert, bis er im Juni 1948 entlassen wird. 1950 beginnt sein Entnazifizierungsverfahren. Die Spruchkammer stuft ihn als »Mitläufer« ein und verurteilt ihn zur Übernahme der Verfahrenskosten, immerhin 10500 Mark.

In den drei Jahren, die zwischen Verhaftung und Entlassung liegen, müssen seine Frau und seine Kinder sehen, wie sie allein zurechtkommen. Dabei entwickelt Toni K. eine Kraft, die für alle reicht. Sie schafft es, ausreichend Lebensmittel, Wohnraum, Heizmaterial und Kleidung zu besorgen. Sie hält Kontakt zu ihrem Mann, der von einem Lager zum anderen verlegt wird, und unterstützt ihn nach Kräften. Aber sie findet auch Möglichkeiten, sich zu entlasten: Elke zum Beispiel schickt sie für zwei Jahre ins gut 20 Kilometer entfernte Worpswede, wo sie bei der Frau eines Mithäftlings von Walther K. unterkommt und neben der Schule deren Kleinkind versorgen muss. Dafür wird sie durchgefüttert, und ihre Mutter kann die kostbaren Lebensmittelmarken behalten. Dass Elke dadurch ein Schuljahr verliert, spielt in dieser Situation keine Rolle. Sie könnte nämlich schon zur Oberschule wechseln, aber in dem kleinen Ort gibt es keine.

Es sind vermutlich diese Nachkriegsjahre, die Elkes Mutterbild entscheidend prägen. »Sie war wirklich eine tolle Frau«, erklärt die 76-jährige Tochter. »Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass ihre Entscheidungen immer richtig waren.« Was zweierlei bedeutet: Auf Toni K. konnte man sich verlassen, sie wusste, was zu tun war. Und: Man folgte ihr einfach. Das Mädchen Elke jedenfalls folgt, sieht ein, fügt sich. Sie geht nach Worpswede und ist zufrieden. »Ich war wohl ziemlich bescheiden und ziemlich hart im Nehmen«, kommentiert Elke knapp. Mehr als einmal sei ihr dort zum Heulen zumute gewesen, aber sie habe keine Träne vergossen. Ein paar Jahre später, nach Walther K.s Tod – der Vorgriff sei erlaubt –, bespricht Toni K. mit ihrer Ältesten, dass sie nach der elften Klasse abgehen muss (mittlerweile besucht sie nämlich die Oberschule). Elke hat nicht nur gute Noten, sie würde auch gerne Abitur machen, aber sie akzeptiert die Argumente ihrer Mutter: Für zwei Abiturientinnen fehlt jetzt das Geld. Und ihre Schwester Gisela, die nach einem Unfall erblindet ist, braucht den Abschluss unbedingt, um einen qualifizierten Beruf zu erlernen. Damit ist Elke die Einzige unter ihren Geschwistern, die kein Abitur macht und nicht studiert. Die anderen werden Richterin, Lehrerin, Pfarrer, Arzt. »Dafür habe ich mich in die Breite entwickelt«, erklärt Elke selbstbewusst. Sie habe die meiste Lebenserfahrung!

Walther K. bleiben nach seiner Entlassung aus der Internierung nur noch ein paar Jahre. Er lässt sich als Nervenarzt nieder, weil er in den öffentlichen Dienst nicht zurückkann. Er bleibt bekennender Nationalsozialist, engagiert sich in NSDAP-Nachfolgeorganisationen und schadet damit häufig seiner Familie. Denn wegen seiner politischen Aktivitäten wird er zeitweilig nicht als Gutachter beauftragt – dabei bringen Gutachten Geld, und das braucht die Familie dringend. Aber Walther K. verlässt sich in diesem Punkt ganz auf seine tüchtige Frau, mit der er 1950 noch die Zwillinge Anke und Jens bekommt. »Das war der Sieg des Lebens«, triumphiert der sechsfache Vater. Vier Jahre später stirbt er an einem Herzinfarkt, mit 57 Jahren.

Wenig später verlässt Elke – sie ist fast 18 – die Schule und beginnt eine Schwesternausbildung. »Das war der ideale Beruf für mich«, strahlt die 76-Jährige. Bis heute habe sie viel vom damals Gelernten behalten, bis heute beschäftige sie sich mit medizinischen Fragen. Und wie zum Beweis erklärt sie detailliert, wie ihre Medikamente wirken und woher ihre Nahrungsmittelunverträglichkeit rührt. Aber das junge Mädchen verkraftet die Arbeitsbedingungen im Krankenhaus nicht, ist häufig krank und soll wegen der Fehlzeiten ein weiteres Ausbildungsjahr anhängen. »Das sehe ich mir nicht länger an«, verkündet ihre Mutter. Schweren Herzens bricht Elke die Ausbildung ab. »Ich hätte es wahrscheinlich nicht geschafft«, meint sie einsichtig. »Und später die Dauerbelastung im Beruf, das hätte ich vermutlich gar nicht durchgehalten.« Doch dann erzählt sie unvermittelt von ihren Träumen, die sie jahrelang hatte: Darin geht sie mit ihrer Tochter zur Schule, um das Abitur nachzumachen. Und einmal träumt sie auch, dass sie es schafft.

Elke als Krankenschwester, 1956.

Im wirklichen Leben geht Elke ohne Abitur und Schwesternexamen als Au-pair nach Schweden, für anderthalb Jahre, und betreut die Kinder einer amerikanischen Diplomatenfamilie. Eine gute Zeit, die ihr Selbstständigkeit und perfekte Englischkenntnisse einbringt. Zurück in Bremen, fängt sie als Schreibkraft in einer kleinen Spedition an. Die nötigen Kenntnisse in Steno und Schreibmaschine hat sie sich nebenher angeeignet. »Das waren schreckliche Jahre«, erinnert sie sich, »dieser Job war wirklich unter meinem Niveau. Aber ich musste ja mein Geld verdienen.« Drei Jahre sitzt die junge Frau Tag für Tag im Büro, hat aber bald ganz andere Dinge im Kopf. Wenige Monate nach ihrer Rückkehr aus Schweden trifft sie nämlich »den Richtigen« – Günter T. Ihm sei auf den ersten Blick klar gewesen, dass Elke seine Frau fürs Leben ist, erzählt er später Toni K. Elke braucht für diese Einsicht ein paar Wochen länger. Sie gehen tanzen, feiern zusammen Silvester, machen eine kleine Reise in den Harz. Vorher hat Günter T. sich allerdings bei Elkes Mutter vorgestellt, und der gefällt der gut aussehende, zielstrebige junge Mann.

Günter T., ein gelernter Seehafenspediteur, will ins Ausland, um beruflich weiterzukommen. Ein Jahr nachdem sich das junge Paar kennengelernt hat, findet er eine Stelle in Kolumbien. Mit Elkes Unterstützung kratzt er das Geld für die Überfahrt zusammen und verlobt sich mit ihr, obwohl der Ärger mit dem Chef vorprogrammiert ist. Der hätte nämlich lieber einen ungebundenen Angestellten. Im November 1959 bringen Elke und Toni K. den jungen Mann zum Hafen nach Antwerpen, und kaum haben die beiden die Rückfahrt angetreten, durchlebt Elke einen schrecklichen Abschiedsschmerz: »Wir mussten anhalten, weil sich mein Magen umdrehte. Ich musste mich nicht übergeben, aber mir hat der Magen so wehgetan, dass ich dachte, ich platze.«

Zwei Jahre lang sehen und sprechen sich die beiden jungen Leute nicht, aber sie schreiben Hunderte von Briefen. »Alles noch da«, erklärt die 76-Jährige stolz. In dieser Zeit paukt Elke Spanisch, und als Freunde ihr das Geld für die Überfahrt leihen, packt sie ihre Koffer und fährt hinterher. In Bogotá wird erst einmal geheiratet. Ein paar Monate später gehen Elke und Günter in den Südwesten des Landes, in die Tropenstadt Cali, wo er eine Filiale seiner Firma eröffnet und sie ihm im Büro hilft. Außerdem kümmert sie sich um den Haushalt, den sie sich aus Geldmangel nur stückweise zusammenkaufen können. Dann wird Elke schwanger und bekommt im Mai 1963 ihr erstes Kind, einen Sohn, der nach seinem Vater benannt wird. Das Glück könnte perfekt sein, aber Elke geht es in Cali nicht gut: Sie verträgt das Klima schlecht, das Kind verlangt enorme Aufmerksamkeit, da es zu früh auf die Welt gekommen ist. Und »es steckte schon drin« – womit Elke ihre Depression meint.

Als ein Jahr später sein Vertrag ausläuft, hat Günter T. längst ein neues Karriereziel: Er will im Ausland bleiben, aber diesmal für eine große deutsche Firma arbeiten. Also bewirbt er sich beim Chemiekonzern Bayer und bekommt prompt eine Stelle, muss dafür allerdings ein paar Jahre ins deutsche Mutterhaus. Elke packt zusammen, verkauft, was möglich ist, schifft sich mit dem kleinen Sohn ein, landet in Leverkusen – und hat dort ihren ersten »Zusammenbruch«. »Ich bin dann nicht da«, versucht die 76-Jährige diesen Zustand zu beschreiben, »ich kann dann einfach nichts machen.« Die Rettung heißt Toni K. Sie nimmt die Tochter und den kleinen Enkelsohn eine Zeit lang auf, bis Elke langsam wieder zu sich kommt.

1966 geht Günter T. wie geplant nach Caracas. Elke und der kleine Sohn fahren hinterher, und zum zweiten Mal kommt die junge Frau in völlig unbekannte Lebensverhältnisse und muss sofort funktionieren. Das ist zu viel für sie, sie bricht erneut zusammen. Mühsam schleppt sie sich – zum zweiten Mal schwanger – durch die Monate, und nachdem Caroline geboren ist, bringt sie beide Kinder in einem kleinen Heim unter, fährt nach Deutschland und geht in eine Bremer Klinik. Hier kennt man die Familie, und Elke hofft deshalb auf gute Unterstützung. Das Gegenteil geschieht: Man erklärt ihr, sie habe nichts, sie wolle sich nur ihren Pflichten entziehen. Eine Tochter von Walther K. kann einfach nicht krank sein! »Ich wurde runtergemacht, runtergemacht, runtergemacht«, empört sich Elke heute noch. »Dabei braucht man in dieser Lage Menschen, die einen aufbauen!« Nach vier Monaten wechselt sie das Krankenhaus und bekommt endlich eine Diagnose: Was ihr so zu schaffen macht, ist eine endogene, also anlagebedingte Depression. Und deshalb sei sie nicht »voll belastbar«. Jahre später stellt sich heraus, dass ihre jüngste Schwester ebenfalls an dieser Krankheit leidet – nur woher die »Anlage« dazu rührt, weiß niemand. Ob nicht Elkes schwierige Kindheit auch eine Rolle spielt? Diese Frage stellen sich auch die Ärzte, und zusammen mit ihrer Patientin arbeiten sie daran. Doch am Ende bleiben sie bei ihrer ursprünglichen Diagnose. Seitdem nimmt Elke Medikamente und hat ein relativ ausgeglichenes Seelenleben. Es gibt zwar gute und schlechte Phasen und manchmal auch noch einen Absturz, aber die Zusammenbrüche werden seltener. Kritisch bleiben nach wie vor radikale Veränderungen: Sie können neue Tiefs auslösen.

Knapp 13 Jahre leben Elke und Günter T. mit ihren Kindern in Venezuela, dann steht ein Wechsel nach Portugal an. Günter T. fährt als Erster, Elke bleibt noch. Die Kinder sollen das Schuljahr beenden, und sie muss wieder alles abwickeln, vom Autoverkauf bis zu den vielen Abschiedspartys, für die ihr Mann keine Zeit mehr hatte. All das überfordert ihre Kräfte, und noch einmal bricht sie zusammen. »Es war schlimmer als je zuvor«, erinnert sich Elke. »Und da nützt der schönste Wille nichts«, versucht sie noch einmal zu erklären. Danach dauert es lange, bis sie ihr gewohntes Leben wieder aufnehmen kann: ein Leben als Mutter halbwüchsiger Kinder, die Unterstützung brauchen, ein Leben als Hausfrau, die ihrem Mann den Rücken freihält – nur dass es diesmal vor den Toren von Lissabon stattfindet. Das »eigene Leben« kommt dabei erneut zu kurz. Immerhin entdeckt Elke in Portugal eine alte Leidenschaft wieder, die sie schon in der Schulzeit gepflegt hat: den Chorgesang. Mit Begeisterung geht sie zu den Proben, mit Begeisterung nimmt sie an den Konzerten teil. Und viele Abende sitzt sie mit ihrem Mann zusammen und hört Musik, ein Interesse, das die beiden von Anfang an verbindet.

Irgendwann machen die Kinder Abitur. Der Sohn geht nach Deutschland, beginnt eine kaufmännische Ausbildung und wohnt bei Toni K., seiner Großmutter, die aus ihm »einen Menschen macht«, wie Elke nachträglich konstatiert. Später geht auch die Tochter. Sie lebt ein paar Monate bei Freunden in Bogotá, reist herum, lernt Leute kennen. Dann ist sie Au-pair in Paris, schließlich macht sie in Hamburg eine Fotografenausbildung, die allerdings nicht zu einem anerkannten Abschluss führt.

Und dann wird Günter T. krank, schwer krank. Er hat Krebs und stirbt mit 57 Jahren. Elke ist 55, als sie Witwe wird. Trotz ihrer Trauer bricht sie diesmal nicht zusammen, im Gegenteil. Schon Monate vorher hat sie sich in Bremen eine Wohnung gekauft. Jetzt löst sie den Hausstand in Cascais auf, zieht um, beginnt sich um ihre Mutter zu kümmern, die auf die 80 zugeht und zunehmend Unterstützung braucht. Eine neue Umgebung, neue Aufgaben – und ein eigenes Leben. Mit 55 Jahren kann Elke zum ersten Mal tun und lassen, was sie will. Sie schließt sich der Kantorei an und tritt in die Kirche ein, die zu einem wichtigen Anker in ihrem Leben wird. Sie reist. Sie treibt Sport. Sie achtet auf ihre Ernährung, die wegen ihrer Unverträglichkeiten große Sorgfalt verlangt. Und sie nimmt sich Zeit für ihre Mutter. Dabei erfährt sie viel über das Leben ihrer Eltern und über ihre eigene Kindheit. Den Lebensborn klammert Toni K. dabei nicht aus, aber sie spricht nur über die Seiten, die sie positiv erlebt hat: die gute Versorgung, die schöne Unterkunft, die Lösung für ihre schwierige Situation. Als Toni K. neun Jahre später stirbt, empfindet Elke neben aller Trauer Dankbarkeit und ein Gefühl der Befreiung. »Früher«, meint sie, »konnte ich nicht erzählen, was ich wollte. Heute verfüge ich selbst über meine Daten.«

Natürlich hat sie auch Sorgen. Ihre beiden Kinder gehen nicht den geradlinigen Weg, den sie sich vorgestellt hat. Der Sohn beginnt nach Berufsausbildung und Wehrdienst zwar ein Studium, entscheidet sich dann aber anders. Er gründet eine Familie und baut sich eine Existenz als Niederlassungsleiter einer Zeitarbeitsfirma auf. Heute ist Elke mit ihm und seinem Leben eigentlich ganz zufrieden – wenn da nicht eine Enkelin wäre, die ab und zu kräftig rebelliert und die Erwachsenen damit zur Verzweiflung bringt. Auf Caroline könnte sie beinahe stolz sein. Nach ihrem zögernden Start schließt sie ein (von Elke finanziertes) Biologiestudium ab, beginnt eine Dissertation, aber dann hat sie Pech: Der Doktorvater wird pensioniert, das Labor geschlossen. Damit ist die Arbeitsgrundlage fort, die Dissertation bleibt liegen – und Caroline sucht seitdem vergeblich nach einer Stelle. »Ich versuche, mir keine Sorgen mehr zu machen«, sagt Elke, »schließlich sind meine Kinder über 40.« Aber diesen Vorsatz in die Tat umzusetzen fällt ihr nicht leicht.

Für ihre Geschwister ist Elke als die Älteste mittlerweile eine Art Familiengedächtnis geworden. Sie bringt Ordnung in die Dokumente und Fotos, sie transkribiert für die Jüngeren die schwer entzifferbare deutsche Schrift, in der Walther K. seine Tagebucheintragungen gemacht hat. Und sie beginnt, sich mit ihrem Vater zu beschäftigen, einem Mann, der bis zum Schluss ein überzeugter Nationalsozialist geblieben ist. Seinetwegen liest sie Hitlers Mein Kampf, sie will den Ursprung der NS-Ideologie kennenlernen. »Danach war alles vorher zu sehen«, stellt sie verblüfft fest – und meint den Holocaust, die Ermordung der Kranken und Behinderten, den Krieg. Mit Walther K.s Rolle im Kontext der Euthanasie tut sie sich schwerer. Er sei nicht verurteilt worden, argumentiert sie. Man könne ihm bisher nicht nachweisen, dass er für den Tod von Patienten verantwortlich gewesen sei. Aber sie will dazu beitragen, dass alle Fakten ans Licht kommen. Deshalb hat sie zusammen mit dem ältesten Bruder Dokumente aus dem Familienbesitz für die Forschung zur Verfügung gestellt. Denn »wir sechs Geschwister wollen die Wahrheit über unseren Vater erfahren«.

Ideale Eltern – ideale Kinder

Die Türen der Lebensborn-Heime standen nicht allen Frauen offen, die ihr Kind dort auf die Welt bringen wollten. Im Gegenteil: Nur etwa die Hälfte der Aufnahmeanträge wurde von der zentralen Verwaltung der SS-Organisation positiv entschieden. Soziale Kriterien spielten dabei keine Rolle. Den Lebensborn interessierte nicht, ob eine Frau in Schwierigkeiten war, weil ihre Eltern nichts von der Schwangerschaft erfahren durften, weil der Kindesvater sie verlassen hatte oder erst jetzt zugab, dass er verheiratet war. Ihn interessierte einzig und allein, ob eine Kandidatin gesund, erbgesund[1] und »arisch« war, also anhand von Kirchenbüchern nachweisen konnte, dass es in ihrer Familie kein »jüdisches Blut« gab. Außerdem interessierte ihn der Kindesvater, der dieselben Kriterien erfüllen musste.