12,99 €

Mehr erfahren.

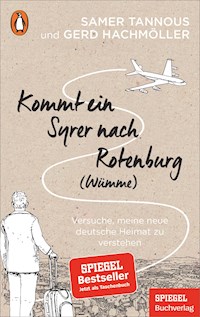

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Gekommen um zu bleiben: Der neue SPIEGEL-Bestseller des beliebten Autorenduos

Als Samer Tannous mit seiner Familie nach Rotenburg an der Wümme kam, wusste er noch nicht, wie weit die kulturellen Unterschiede zwischen Syrern und Deutschen reichen, mit welchen Skurrilitäten er zu rechnen hatte. Nun, nach einigen Jahren in Deutschland, ist der Erstkontakt mit den Landsleuten zwar geglückt. Doch hält das Leben in der neuen Heimat noch immer jede Menge Überraschungen bereit. In den neuen Texten ihrer beliebten SPIEGEL-Kolumne schreiben Samer Tannous und Gerd Hachmöller darüber, was Helene Fischer mit Meinungsfreiheit zu tun hat, warum Schuhsohlen im deutschen Fernsehen unweigerlich zu Missverständnissen führen und was passiert, wenn ein syrischer Vater sich in Deutschland mit exotischen Vokabeln wie "Geburtsvorbereitungskurs" auseinandersetzen muss. Unterhaltsam, aufschlussreich und unvergleichlich charmant.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 264

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Samer Tannous wurde in 1970 in Al-Bayda (Syrien) geboren. Nach seinem Studium der Französischen Literatur arbeitete er von 2007 bis 2015 als Dozent an den Universitäten Damaskus und Hama. Seit 2015 lebt er mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern im niedersächsischen Rotenburg (Wümme) und unterrichtet seit Sommer 2016 als Französischlehrer an verschiedenen Schulen.

Gerd Hachmöller, Jahrgang 1972, studierte Wirtschaftsgeografie und Volkswirtschaftslehre. Er ist als Stabstellenleiter im Landkreis Rotenburg (Wümme) unter anderem für das Thema Migration zuständig und als Coach, Teamentwickler und Dozent im Bereich der Migrationsarbeit tätig. Gerd Hachmöller lebt in Rotenburg (Wümme), ist verheiratet und hat drei Kinder.

Gekommen, um zu bleiben: Die Fortsetzung des SPIEGEL-Bestsellers

Als Samer Tannous mit seiner Familie nach Rotenburg an der Wümme kam, wusste er noch nicht, wie weit die kulturellen Unterschiede zwischen Syrern und Deutschen reichen, mit welchen Skurrilitäten er zu rechnen hatte. Nun, nach einigen Jahren in Deutschland, ist der Erstkontakt mit den Landsleuten zwar geglückt. Doch hält das Leben in der neuen Heimat noch immer jede Menge Überraschungen bereit. In den neuen Texten ihrer beliebten SPIEGEL-Kolumne schreiben Samer Tannous und Gerd Hachmöller darüber, was Helene Fischer mit Meinungsfreiheit zu tun hat, warum Schuhsohlen im deutschen Fernsehen zu Missverständnissen führen und was passiert, wenn ein syrischer Vater sich in Deutschland mit exotischen Vokabeln wie »Geburtsvorbereitungskurs« auseinandersetzen muss. Unterhaltsam, aufschlussreich und unvergleichlich charmant.

Außerdem von Samer Tannous; Gerd Hachmöller lieferbar:

Kommt ein Syrer nach Rotenburg (Wümme)

Samer Tannous; Gerd Hachmöller

Neue Versuche, meine deutsche Heimat zu verstehen – Ein SPIEGEL-Buch

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Die Texte dieses Buches sind als Kolumne bei SPIEGEL+ erschienen und wurden für die Veröffentlichung aktualisiert und überarbeitet.

Copyright © 2022 by Penguin Verlag, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München, und SPIEGEL-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG, Ericusspitze 1, 20457 Hamburg

Umschlag: Büro Jorge Schmidt, München

Umschlagmotive: © Bernd Wiedemann, Stockdorf

Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München

ISBN 978-3-641-28926-3V001

www.penguin-verlag.de

Inhalt

Vorwort

Aus weniger wird mehr

Flaschenpost

Doppelt fremd

Mein Blickwinkel

Blumenstrauß

Im Rückspiegel

Steigen Sie in meinen Servis!

Die Sache mit den Schuhsohlen

Liebe auf den ersten Blick

Wie ein deutscher Vater

Raketenwissenschaft

In der Warteschlange

Meine Hood

Integration 2.0

Dur oder Moll mit Udo Lindenberg

Fühlt sich gut an, diese deutsche Sicherheit

Elf Freundinnen müsst ihr sein

Der lustige Witwer

Deutsche Masern

Pflichtbesuch am Krankenbett

Frau Türeci und Herr Sahin

Hop-Hop!

Unterschreiben Sie bitte hier!

Küsschen, Küsschen!

Ich weiß es auch nicht

Kleines Fräulein Nein

Wie man Danke sagt

Schlüsselübergabe

Facebook hilft nicht beim Ankommen

Die Reset-Taste

Das Gewieher meiner Trauer

Warum der Neid?

Ein Deutscher, fünf Hobbys

Brüderlich mit Herz und Hand

Akzeptiere Dein Nasib

Wir halten zusammen

Das Hochamt der Demokratie

Verabschiedung

Warum nicht Frankreich

Hinter dem Steuer

Hundert Kolumnen und sieben Brücken

Ich habe verstanden

Ausflug in den Süden

Omikron

Ein Spaziergang

Besuch der alten Dame

Hallihallo Sprachgefühl

Liebeslieder im Stadion

Noch ein Stempel und ich bin deutsch

Stress

Der Mond ist aufgegangen

Und sonst?

Für die Pflegekräfte im Agaplesion-Diakoniekrankenhaus Rotenburg

Vorwort

Kommt ein Syrer nach Rotenburg (Wümme)? Das hört sich an wie der Anfang eines Witzes!«, so das Feedback einiger Leser zum Titel unseres ersten Buches. Vielleicht nicht die schlechteste Reaktion, auch wenn nicht alle unserer Texte witzig sind. (Ein paar aber hoffentlich schon, wie zum Beispiel der über die Fahrt im Servis.) Das zweite Buch, mit dem wir zwei Jahre später aufwarten, trägt nun den Titel: »Lebt ein Syrer in Rotenburg (Wümme)«. Hört sich weniger witzig an, aber uns ist das Lachen trotzdem nicht vergangen. Jedes Mal, wenn wir sonntagmorgens gemeinsam auf der Couch in Samers Wohnzimmer sitzen, um Kolumnen zu schreiben, lachen wir viel miteinander. Und auch wenn wir gemeinsam zu Workshops und Lesungen fahren, machen wir Witze, um uns die Zeit zu vertreiben. Auch weil Samer nicht schlafen kann, wenn Gerd am Steuer sitzt. Wir lachen über das merkwürdige Verhalten germanischer Ureinwohner, über »Kanakenautos«, über Samers Leidensgenossen im Krankenhauszimmer, über den weltgrößten »CR7«-Fan (Samers ältere Tochter), über Zuschriften oder über uns selbst. Manchmal diskutieren wir auch kontroverse Themen, sprechen über Umweltschutz oder Gleichberechtigung, stellen gemeinsam fest, dass wir alt geworden sind, und schwelgen in Melancholie. Einmal hatten wir sogar ein bisschen Drama, als Samer im Sommer 2021 einen Herzinfarkt erlitt. Und das, obwohl er einige Wochen zuvor »wie ein Deutscher« begonnen hatte, regelmäßig zu joggen.

Jedenfalls ging uns der Gesprächsstoff ebenso wenig aus wie die Themen für neue Kolumnen, deshalb haben wir einfach immer weitergeschrieben. Wir freuten uns stets auf unser sonntägliches Wiedersehen, zu dem uns Samers Ehefrau Hala arabischen Kaffee kocht, Samers entzückende Töchter ihre neugierigen Nasen durch den Türspalt stecken, wir gemeinsam über die Kommentare unserer Leserinnen und Leser im Internet sprechen, neue Termine für Lesungen und Workshops planen und dann schließlich die Kolumne für SPIEGEL+ verfassen. Oft werden wir von Lesern gefragt, wie diese Texte eigentlich entstehen, was wir gerne beantworten wollen. Der Produktionsprozess läuft wie folgt:

Samer schafft es trotz zunehmendem Stress bei der Arbeit als Lehrer und paralleler Lehrerfortbildung, sich jede Woche Notizen zu machen über seine Beobachtungen, Erlebnisse und Gefühle in diesem Land. Diese schreibt er auf Arabisch in eine große Kladde. Es ist inzwischen ein riesiges Sammelsurium von Eindrücken, die mal mehr und mal weniger zusammenhängen.

Wenn wir sonntagmorgens alle anderen Dinge besprochen haben, fragt Gerd schließlich: »Alors, Monsieur – über was wollen wir diese Woche schreiben?« Meist hat Samer dann einen Vorschlag für ein Thema und manchmal auch mehrere, aus denen wir eines auswählen.

Samer beginnt dann, in seiner Kladde vor- und zurückzublättern, und erzählt verschiedene Dinge zu einem bestimmten Erlebnis oder Thema. Gerd hat inzwischen sein Notebook hochgefahren und schreibt Stichworte und Sätze auf, manchmal hört er auch erst mal nur zu. Zwischendurch stellt Gerd Verständnis- oder Vertiefungsfragen, wenn er etwas nicht genau verstanden hat oder aus einer Beobachtung noch etwas mehr Inhalt herauskitzeln möchte. Gelegentlich korrigiert er auch, wenn er glaubt, dass ein Missverständnis vorliegt. Ab und zu sind unsere Meinungen zu einem Thema nicht deckungsgleich, was zu Diskussionen führt, die wir dann textlich verarbeiten.

Manchmal folgt unser Dialog dem Muster: »Syrer sehen das meist soundso« – »Viele Deutsche sehen das soundso«. Wenn ein Thema allerdings zu strittig erscheint, lassen wir es fallen und bedienen uns eines anderen Inhalts aus Samers unerschöpflichem Fundus.

Nach ungefähr zwei Stunden klappt Gerd sein Notebook zu, genießt noch den unvermeidlichen Abschiedskaffee und fährt nach Hause zum Mittagessen. Am Nachmittag schreibt er dann den ersten vollständigen Entwurf. Dabei würzt er oft noch mit einer Prise Humor, gewichtet Inhalte oder webt Details zur deutschen Gesellschaft ein.

Abends geht der Entwurf noch mal per E-Mail zu Samer, und erst wenn wir beide den kompletten Text innerlich unterschreiben können, sendet Gerd ihn an die SPIEGEL+-Redaktion. Diese schlägt gelegentlich noch kleinere Korrekturen vor, ergänzt ein Bild und die Überschrift sowie einen kurzen Anreißertext und stellt die Kolumne einige Tage später ins Netz.

Die Kolumnen vom Sommer 2018 bis zum Frühjahr 2020 sind in überarbeiteter Form im ersten Band erschienen, die meisten der Kolumnen seit Sommer 2020 liegen Ihnen in diesem Buch vor. Zwei Kolumnen aus dieser Zeit wurden für die Taschenbuchausgabe des ersten Bandes ausgekoppelt, das im April 2021 erschienen ist.

Die Texte sind in der Ich-Form aus Samers Perspektive geschrieben, auch wenn sie inhaltlich durch Gerd ergänzt und überarbeitet sind. Wir möchten aber betonen, dass unsere Texte natürlich subjektiv sind und damit nicht repräsentativ für andere Zuwanderer. Hier blickt Samer in den Spiegel und erkennt gemeinsam mit Gerd viele Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen seiner arabischen Prägung und der deutschen Gesellschaft. Nicht mehr und nicht weniger.

Deutschland hat Samer seine Türen geöffnet. Und er versucht, diese Gesellschaft zu verstehen und sich zu integrieren, ohne dabei seine eigene kulturellen Wurzeln über Bord zu werfen. Gleichzeitig halten wir mit den Texten auch den Deutschen einen Spiegel vor, die darin eigene Besonderheiten und Merkwürdigkeiten erkennen können. Wir landen immer wieder beim algerischen Autor Kamel Daoud: »Kulturelle Unterschiede zu leugnen, ist keine Lösung. Sie bewusst ins Auge zu fassen, ist der Beginn einer Lösung.« Vielleicht tragen wir in diesem Sinne auch etwas zur Integration von Zuwanderern in Deutschland bei.

In einer der letzten Kolumnen, die wir für dieses Buch geschrieben haben, ging es um das Thema Stempel. Noch immer benötigt Samer einen Stempel der deutschen Botschaft im Libanon auf seiner Geburtsurkunde. Nachdem er die Leserkommentare zu diesem Text im Internet gelesen hatte, sagte er, er benötige diesen Stempel nun nicht mehr. Die Worte unserer Leser seien wie ein Stempel auf seinem Herzen, dass er jetzt »dazugehört«. Vielleicht geht es auch darum in diesem Buch.

Manchmal werden wir gefragt, wie lange wir noch Kolumnen schreiben wollen. Das fragen wir uns auch manchmal selbst. Wir fühlen uns wie ein Bäckerteam, das für sein Stadtviertel Brot backt. Der eine liefert die Zutaten, der andere mengt sie zusammen, der SPIEGEL schiebt das Brot in den Ofen. Solange der morgendliche Duft unserer Brote noch das Stadtviertel erfreut, werden wir weitermachen. Wenn wir merken sollten, dass die Qualität unserer Backwaren nachlässt, so haben wir uns versprochen, hören wir auf.

Rotenburg, im Juni 2022

Aus weniger wird mehr

Das Wort »Entbehrung« ist bei mir eng verknüpft mit Erinnerungen an meine Kindheit. Das sage ich ohne Bitterkeit, lehrt uns doch erst der Verzicht die Wertschätzung.

Ob Sie es glauben oder nicht – als ich in diesem Jahr erstmals in Deutschland mit meinem eigenen Auto zur Arbeit gefahren bin, habe ich nach dem Aussteigen den Wagen gestreichelt. Fast hätte ich ihn auch geküsst. Wenn mich jemand in diesem Moment gesehen hätte, wäre ihm die Szene seltsam vorgekommen. Jahrelang pendelte ich mit Fahrrad und Zug – auch bei Regen. Nun endlich haben wir ein eigenes Auto, endlich besitze ich einen Führerschein. Meine Gefühle hätte nur nachvollziehen können, wer ebenfalls mit fünfzig Jahren zum ersten Mal mit dem eigenen Auto zur Arbeit fährt.

Auch meine Frau genießt inzwischen das Fahren, nachdem sie anfangs noch etwas ängstlich war. Kürzlich saßen wir gemeinsam im Auto, als Hala sagte, was für ein Vergnügen das Autofahren doch sei. Im Wagen hinter uns fuhr griesgrämig ein alter Mann. Hala fragte ironisch, ob der Mann wohl auch so ein Hochgefühl erlebe wie wir?

Vergangene Woche hatte ich Rückenschmerzen. Ich sah im Internet nach, was man dagegen unternehmen könnte. Ich fand einige Übungen, die sich für einen alten Syrer jedoch als sehr herausfordernd herausstellten. Ich konnte nicht einmal meine Fußspitzen mit den Händen berühren. Unsere jüngere Tochter Cilina, die sehr gelenkig ist, wollte mir helfen. Sie brachte mir bei, wie man Dehnübungen macht. Sie kennt das aus dem Sportunterricht.

Ich ärgerte mich darüber, dass ich in meiner Kindheit so etwas nicht gelernt hatte. Sportunterricht hieß für uns, nach draußen geschickt zu werden, um dort herumzutoben. Es war kein wirklicher Unterricht. Manchmal haben wir dann heimlich Fußball auf dem harten und unebenen Asphalt gespielt. Der Schulleiter lebte in einem Nachbarhaus, von dessen Balkon er auf den Hof sehen konnte. Er konnte es ebenso wenig leiden wie unsere Eltern, dass wir Fußball spielten. Wir sahen stets ängstlich zu seinem Balkon hoch, wenn wir kickten.

Tags darauf sagte der Schulleiter dann streng zu uns im Unterricht: »Wer von euch gestern im Schulhof Fußball gespielt hat, geht jetzt sofort an die Tafel!« Da Lügen in diesem Moment zwecklos waren, stand einer nach dem anderen auf und schlich wie ein begossener Pudel zur Tafel.

Wenn ich nach der Schule im Dorf mit den Nachbarjungs kicken wollte, mussten wir entweder auf einen Jungen aus einem reichen Elternhaus warten, der einen Fußball besaß, oder uns mit irgendwelchen fast luftleeren Pillen begnügen. Dennoch war Fußball das Größte für mich.

Was für ein Gegensatz zu unserem heutigen Leben in Deutschland. Wenn ich unsere Tochter Christina zu einem Spiel ihres Vereins bringe, sehe ich Eltern, die ihre Kinder vom Spielfeldrand anfeuern und denen Freudentränen in die Augen steigen, wenn ihr Sohn oder ihre Tochter ein Tor schießt. Beim Aufwärmen liegen zwanzig Fußbälle auf dem Rasen, mehr, als es Spieler gibt. Alle Bälle sind von hoher Qualität und fast neuwertig. Dennoch bricht keines der Kinder angesichts dieses unglaublichen Luxus in Jubel aus. Warum ist das so?

Als Kind besaß ich nie einen echten Fußball. Ich weiß noch genau, wie meine Mutter eines Tages mit mir in die Stadt fuhr, um mir einen Ball zu kaufen. Es war kein richtiger Fußball, sondern nur ein einfacher Plastikball aus China. Aber für mich war er fantastisch. Ich hielt den Ball die gesamte Busfahrt vor meinen Mund und kann bis heute diesen Plastikgeruch nicht vergessen. Meine Freude war unermesslich. Nachts lag der Ball neben meinem Kopfkissen. Ich hatte das Gefühl, mir gehöre die ganze Welt.

Ich besaß als Kind stets nur ein Paar Schuhe. Ich pflegte sie gewissenhaft, denn neue Kleidung gab es höchstens zu Weihnachten oder zu Ostern. Ich entwickelte eine sehr intensive Beziehung zu meinen Schuhen und habe auf sie aufgepasst wie auf meinen Augapfel. Heute haben meine Kinder jeweils zehn Paar Schuhe im Schrank. Wenn sie alt sind, werden sie weggeworfen und neue gekauft. Ich denke nicht, dass meine Töchter eine Beziehung zu ihren Schuhen haben.

Kürzlich ging ich nach der Arbeit noch hinaus, um eine Runde zu laufen. Dabei kann ich immer gut die Gedanken schweifen lassen. Ich dachte an meine Kindheit und die Entbehrungen dieser Zeit. Aber ich blickte nicht mit Argwohn zurück. Ich erkannte, dass mir diese Entbehrungen erst echte Wertschätzung für viele Dinge im Leben ermöglicht haben. Es war eine gute Kindheit. Als ich zurück in unser Viertel kam und die Stille dieses Abends bemerkte, wollte ich schreien. Ich unterdrückte den Impuls gerade noch rechtzeitig, um von meinen deutschen Nachbarn nicht als völlig durchgeknallt abgestempelt zu werden. Ich wusste nicht, wohin mit meinen Gefühlen. Der Schriftsteller Guy de Maupassant sagte einst: »Ich beneide die Hunde, die draußen bellen.« So ging es mir in diesem Moment.

Gestern Abend fand ich eine Lösung auf Facebook. In Syrien gibt es einen »Chor der Freude«, der Gründer ist ein Pfarrer. Sie gaben kürzlich ein Konzert, das man im Internet verfolgen kann. Die Kinder sangen Weihnachtslieder in drei Sprachen, nach zwölf Jahren Krieg und Entbehrungen. Ihre Lieder berührten mich sehr und verliehen den vielen Gefühlen in meinem Herzen Ausdruck:

»Wir sind zum Weihnachtsfest gekommen, um euch zu fragen:

Warum gibt es bei uns keinen Weihnachtsschmuck?

Mein Land ist verbrannt, die Freiheit wurde gestohlen.

Unser Himmel fragt sich: Wo ist die Sonne, wo sind die Tauben?

Mein Land ist klein wie ich. Gebt uns die Kindheit zurück!

Gebt uns Frieden!«

22. Dezember 2021

Flaschenpost

Letztes Wochenende war ich mit meiner Familie in Bremen, und die Stadt war proppenvoll. Alle Häuser waren festlich beleuchtet, draußen und drinnen. Zur Weihnachtszeit mag ich dieses Land besonders gern. Auf der Straße sahen wir einen Weihnachtsmann. Oder besser: einen als Weihnachtsmann verkleideten Mann.

Erwachsene glauben nämlich nicht mehr an den Weihnachtsmann, oder? Zu Hause fragte mich meine ältere Tochter: »Papa, gibt es den Weihnachtsmann?« Sie ist ein kluges Mädchen, deshalb entwickelt sie mittlerweile berechtigte Zweifel. Aber ich als Vater wollte, dass sie noch weiter der Illusion unterliegt, der Weihnachtsmann existiere tatsächlich. Warum eigentlich? Wahrscheinlich möchte ich, dass sie noch möglichst lange ein Kind ist. Zum Erwachsenwerden ist später auch noch Zeit.

Ich sagte ihr, dass es natürlich den Weihnachtsmann gebe, wer solle schließlich sonst all die Geschenke bringen? Und ich fragte sie, ob sie schon ihren Wunschzettel an ihn geschrieben hatte. Sie hatte. Nicht nur, dass sie einen zum Niederknien süßen Brief verfasst hatte (»Lieber Weihnachtsmann, ich heiße Christina. Wie geht es Dir? …«), sondern sie verpackte ihn auch besonders aufwendig in mehrere Umschläge und schließlich in einen Schuhkarton, den ich zur Post bringen sollte. Am Abend fragte sie mich, ob ich das Paket abgeschickt hätte, was ich bejahte. Meine zweite Lüge an diesem Tag.

Aber nicht nur die Kinder schreiben in der Adventszeit Briefe. Am gleichen Tag hatte ich in der Schule eine Freistunde, in der ich meinen Freund Elmar besuchte. Als ich eintrat, saß er am Küchentisch, der übersät war mit Weihnachtskarten. Er schrieb eine große Zahl von Karten an alle seine Freunde. Es war für ihn eine Freude, diese zu verfassen, und ich war sehr beeindruckt von diesem zeitintensiven Brauch, den es bei syrischen Christen in dieser Form nicht gibt. Ich hätte nicht gedacht, dass die Menschen im modernen Deutschland noch so etwas machen. Insbesondere die jungen Leute schreiben sich heute doch höchstens noch digitale Grüße per WhatsApp oder E-Mail.

Elmar zeigte mir, für wen welcher Brief sei, und gelangte schließlich zu einem Brief, der an den Postboten adressiert war. Ich wunderte mich sehr und fragte mich, wie dieser Brief seinen Empfänger erreichen sollte. Da Elmar Pensionär ist, warteten er und seine Frau an diesem Tag tatsächlich, um den Briefträger am Briefschlitz abzupassen, wenn er ihnen die Post brächte. Das fand ich unglaublich. Zum einen erstaunte mich die Ruhe und Zeit, die Elmar hier offenbar aufbrachte und die so untypisch für die ansonsten immer eng getakteten Deutschen ist. Zum anderen war ich sehr beeindruckt von der Wertschätzung, die Elmar dem Briefträger und seiner Arbeit entgegenbrachte.

Elmar zeigte mir auch eine Weihnachtskarte, die er bekommen hatte. Er gab sie mir und fragte mich, ob ich sie lesen könne. Dies gelang mir leicht, denn die Handschrift war sehr sauber und ordentlich. Er sagte mir, die Karte komme von der 92-jährigen Freundin seiner Mutter. Wieder war ich beeindruckt, diesmal davon, wie man in einem so biblischen Alter noch Briefe schreiben kann. An diesem Tag hatte ich viel gelernt und freute mich, dass es in meiner neuen Heimat noch Bräuche und Traditionen gibt, die weitergetragen werden.

Ich erinnerte mich an meine Zeit in Frankreich. Als ich in den Neunzigerjahren in Nancy studierte, konnte ich nur per Brief mit meiner Familie im fernen Syrien kommunizieren. Man wusste nie, ob der Brief ankommt, und es dauerte manchmal zwei Monate, bis man eine Antwort erhielt. Wie habe ich damals auf den Postboten gewartet! Wenn ein Brief kam, der die rot-blaue Umrandung der Luftpost trug, freute ich mich besonders.

Heute wartet man nur noch selten sehnsüchtig auf den Postboten, vielleicht am ehesten zur Weihnachtszeit. Im Rest des Jahres bringt dieser höchstens noch Rechnungen oder Werbung, aber keine Nachrichten von Menschen aus der Ferne. Die »sozialen« Medien haben unser Leben einfacher gemacht und die Welt kleiner. Aber sie haben unsere Welt auch ein Stück weit entzaubert. Mit einem Mausklick kann man Menschen auf der anderen Seite der Welt hören, sehen und mit ihnen sprechen. Ich frage mich: Vermissen die Deutschen manchmal auch das Briefeschreiben?

Übrigens gibt es bis heute in meinem Heimatdorf in Syrien keine Straßennamen. Ein Brief wird adressiert mit dem Namen der Person und dem Namen des Dorfes. Es ist Sache des Postboten, den Brief am richtigen Haus einzuwerfen oder, wenn ihm das nicht gelingt, ihn im Dorfladen abzugeben. In letzterem Fall weiß manchmal das halbe Dorf, wer von wem welche Post bekommen hat. Das hat den Dorftratsch immer zuverlässig mit Gesprächsthemen versorgt.

Auch unsere Kolumnen auf SPIEGEL+, die in diesem Buch zusammengefasst sind, sind Briefe. Ihre Botschaften sind an die Leserinnen und Leser gerichtet. Sie kommen aus einer Zwischenwelt zwischen Deutschland und Syrien, transportiert per Flaschenpost über das Mittelmeer. Ob die SPIEGEL+-Abonnentinnen und -Abonnenten diese wöchentliche Post öffnen oder nicht, bleibt stets ihnen selbst überlassen.

3. Januar 2020

Doppelt fremd

Als Kind musste ich mal einen Aufsatz schreiben über den Unterschied zwischen Stadt und Land. Die Kluft zwischen diesen beiden Welten war schon während meiner Schulzeit in Syrien ein häufiges Thema. Und wenn ich heute Schüler in Deutschland unterrichte, ist es auch hier ein Thema. Dabei ist der Stadt-Land-Gegensatz in Syrien viel größer als in Deutschland. Dort sind die großstädtischen Verhältnisse in Bezug auf Lebensstandard, Infrastruktur, Gehälter, Gesundheitsversorgung und Kultur meilenweit entfernt vom vergleichsweise kargen und eintönigen Leben in ländlichen Regionen. In Deutschland dagegen sind die Lebensverhältnisse viel ausgeglichener.

Aber auch hier gibt es Unterschiede. Ich musste feststellen: Wenn man Deutschland hauptsächlich in einer Kleinstadt wie Rotenburg (Wümme) kennengelernt hat, kann einen die Großstadt ganz schön erschlagen.

Heute war ich zum dritten Mal in Hannover. Und zum zweiten Mal habe ich dort versucht, die C1-Sprachprüfung abzulegen. Ich habe zwar noch nicht das Ergebnis, aber ich fürchte, es war wieder ein Schuss in den Ofen.

Als ich das letzte Mal in Hannover war, konnte ich dort für unglaubliche 40 Euro in einem Hotel übernachten. Mithilfe meines Bruders hatte ich das Zimmer lange im Vorfeld gebucht. Diesmal jedoch wollte ich das Hotel nicht vorher organisieren, sondern spontan eines suchen. Ich bereitete die kleine Reise in keiner Weise vor. Schließlich hatte ich jahrelang in Damaskus gelebt, einer Vier-Millionen-Stadt. Da würde ich wohl in Hannover auch so zurechtkommen. Es war eine Art Test.

Als ich in Hannover am Bahnhof ausstieg, fragte ich mich, wie ich nun von dort zum Bildungsträger käme und wie ich in der Nähe ein Hotel fände. Um die richtige Straßenbahn zu ermitteln, nutzte ich mein Smartphone. Es empfahl mir: U-Soundso. Das habe ich nicht verstanden, weil ich eine Straßenbahn benutzen wollte und keine U-Bahn. Nächstes Problem: Wo ist die Haltestelle?

Ich hätte jemanden fragen sollen, aber mein Stolz stand mir im Weg. Keine Ahnung, ob es an meiner syrischen Mentalität lag oder daran, dass ich ein Mann bin. Aber diese Blöße wollte ich mir nicht geben. Die Leute würden denken: Er hat doch ein Smartphone. Ist er zu blöd, es zu benutzen?

Als ich aber nicht weiterkam, sah ich mich doch um, wen ich fragen könnte. Es gab eilige junge Leute mit Rucksack, die durch die Halle liefen. Geschäftsleute, die zu wichtig aussahen, als dass man sie hätte ansprechen wollen. Bei einigen anderen hatte ich Sorge, ob ich nicht an jemanden gerate, der Ressentiments gegenüber Ausländern hat. Wenn ich aber einen Ausländer frage, kennt der sich vielleicht selber nicht aus.

Schließlich überwand ich mich und bat zwei sympathisch wirkende Frauen um Hilfe. Ich zeigte auf »U-Soundso« auf meinem Handy und erkundigte mich, wo die Haltestelle sei. Die beiden Frauen beschrieben mir, dass ich außerhalb des Bahnhofes eine Treppe hinuntersteigen sollte. Also doch U-Bahn. Egal, ich stieg in die U-Bahn, und nach ein paar Stationen erreichte ich mein Ziel. Oben am Ausgang der U-Bahn-Station sah ich mich nach einem Hotel um. Mein Handy schlug mir in der Umgebung ein paar vor, aber leider lagen sie preislich alle über 200 Euro. So viel wollte ich nicht bezahlen. Also suchte ich das günstige Hotel auf, in dem ich letztes Mal abgestiegen war. Der Portier sagte mir jedoch, dass eine Übernachtung heute ca. 99 Euro koste, und redete irgendwas von »Messe« oder so. (Erst eine Woche später erfuhr ich, dass in Hannover gerade Messezeit war, was die freien Übernachtungskapazitäten dort stets stark reduziert.) Das einzige günstigere Zimmer wäre eins mit »Badgemeinschaft« gewesen. Das wollte ich nicht nehmen, da mir am Tag vor meiner C1-Prüfung meine Ruhe sehr wichtig war. Also wieder raus.

Mein Handy-Akku war jetzt fast leer. Meine Blase war voll. Ich hatte Hunger. Ich wollte einen Taxifahrer fragen, aber es war kein Taxi in der Nähe. In Damaskus hätte ich ein Taxi heranwinken können, aber in Hannover ging das nicht.

Ich gestand mir meine Niederlage ein. Ich rief mit der letzten Akkuladung meinen Bruder in Rotenburg an. Er fragte: »Na, Schlaumeier, wo steckst du?« Ich erklärte ihm meine Situation, und er versprach, mir im Internet etwas herauszusuchen. Wir legten auf.

Ich ging in ein griechisches Restaurant. Hier konnte ich auf die Toilette gehen, etwas essen und mein Handy aufladen. Der Kellner redete auf Griechisch auf mich ein. Okay, ich sehe auch ein bisschen so aus.

Ich überlegte kurz, nach Rotenburg zurückzukehren und morgen in aller Frühe wieder nach Hannover aufzubrechen. Dann rief mein Bruder an. Es gebe in Hannover keine Zimmer mehr unter 200 Euro. Nur noch eines ganz in meiner Nähe mit »Badgemeinschaft«. Zerknirscht nahm ich sein Angebot an. Ich ging also wieder zu dem Hotel, bei dem ich am früheren Abend schon gewesen war. Der Portier sagte: »Sie haben Glück! Gerade, als Sie vorhin das Hotel verließen, rief ein Gast an und stornierte seine Buchung. Jetzt habe ich ein Zimmer für 99 Euro für Sie.« Nehm ich! Jetzt schnell schlafen!

Der nächste Tag fing mit einer weiteren kleinen Niederlage an. Bei der Sprachprüfung darf man nur Bleistifte benutzen. Das wusste ich und hatte mir welche eingepackt. Aber ich hatte nichts, um sie anzuspitzen. Das Wort für »Anspitzer« war mir entfallen, ich entsann mich nur noch grob, wie das Wort ungefähr klang. Ich suchte einen Kiosk auf und fragte nach einer Spritze. Wenn ein leicht dunkelhäutiger Ausländer morgens um acht im Kiosk nach einer Spritze fragt, erzeugt das Missverständnisse. Dementsprechend sah mich der Verkäufer an. Er fragte schließlich: »Wofür benötigen Sie eine Spritze?« Ich sagte: »Für meinen Bleistift.« »Ach so – Sie meinen einen Anspitzer!«, sagte er und verkaufte ihn mir. Ich fühlte mich wieder mal blöd.

Die Prüfung war ein Waterloo. Einen kompletten Teil des Prüfungsbogens vergaß ich zu bearbeiten. Die Prüfung »C1 Hochschule« ist wirklich schwer. Beim letzten Mal fehlten mir 10 Punkte zum Bestehen. Gefühlt fehlten mir jetzt 20.

Auf dem Rückweg von Hannover fing das Drama von Neuem an: Wie bekomme ich ein U-Bahn-Ticket? Für welche Linie? Wie viele Stationen muss ich fahren? Wie entwerte ich mein Ticket? Man hätte einfach jemanden fragen können. Aber Sie wissen ja: erstens Syrer, zweitens Mann. Ich stand mit meinem nicht entwerteten Ticket in einer U-Bahn nach irgendwo. Mein Ticket passte auch nicht in den Stempelautomaten. Wenn jetzt ein Kontrolleur käme, wäre ich ein Schwarzfahrer. Dabei bin ich höchstens mittelstark pigmentiert, eher griechisch. Die Situation war mir so unangenehm, dass ich ausstieg. Ich wollte zu Fuß weitergehen. Oben in der Fußgängerzone war ich sehr angetan von der Großstadt-Atmosphäre: Straßenmusiker, Restaurants, Leute, die nicht alle gleich aussehen. Ich genoss die ersten positiven Gefühlskrümel an diesem Tag.

In einem chinesischen Restaurant wollte ich etwas essen. Die Chinesin hinter dem Tresen sprach noch schlechteres Deutsch als ich. Es dauerte mehrere Minuten, bis wir beide der Meinung waren, dass ich Reis mit Hähnchen bestellen wollte. Jetzt essen.

Am Bahnhof wusste ich nicht, in welchen Zug ich steigen sollte. Meine Reiseverbindung nach Rotenburg schlug mir einen Zug nach Hamburg vor. Seltsam, sonst war ich immer über Verden oder Bremen gefahren. Ich ging zum Informationsschalter. Als ich mich in die Warteschlange stellte, hatte ich erstmals seit 48 Stunden nicht mehr das Gefühl, verloren zu sein. Schließlich standen vor und hinter mir Leute, die offenbar auch zu blöd waren, ihr Smartphone zu benutzen.

Das Gefühl des Verlorenseins in der Großstadt führte ich auf mein Leben in der Provinz zurück. Ich dachte, dass es vielleicht besser wäre, mit meiner Familie in die Großstadt zu ziehen. Damit meine Töchter später einmal nicht so »lost« sind wie ich, wenn sie sich in der Großstadt bewegen. Was sie wohl über diese Frage denken?

Als ich meine Jüngste kürzlich fragte: »Cilina – wie sehr liebst du mich?«, antwortete sie: »Wie die ganze Welt!« Ich fragte: »Wie sehr liebst du dann deine Mutter?« Ihre Antwort: »Mehr als die ganze Welt!«

Mein Gott – wie ich sie vermisste. Und ich vermisste mein kleines Rotenburg.

Jetzt habe ich wieder einen Aufsatz über Stadt und Land geschrieben. Aber diesmal nicht auf der Schulbank, sondern als Erwachsener im Zug nach Rotenburg. Dort würde nicht nur Gerd warten, um mit mir aus diesen Gedanken einen Text zu machen, sondern auch meine Familie, die drei wichtigsten Menschen in meinem Leben. Rotenburg ist zu meiner Heimat geworden.

12. April 2019

Mein Blickwinkel

Sender und Empfänger – das führt bereits innerhalb ein und derselben Kultur zu einem bunten Strauß an Missverständnissen. Aber erst recht, wenn Menschen aus verschiedenen Kulturen aufeinandertreffen.

Wir hatten schon in unserem ersten Buch darüber berichtet, dass einige arabische Männer, als sie in den letzten Jahren in dieses Land gekommen sind, ein etwas schiefes Bild von der deutschen Gesellschaft hatten. Sie hatten das Klischee im Kopf, dass das Leben hier in allen Belangen sehr freizügig ist. In Bezug auf Meinungsfreiheit und viele andere persönliche Freiheiten stimmt das auch. Aber in Bezug auf das Verhältnis zwischen Mann und Frau stimmt es nicht.

Viele Syrer hatten über die deutsche Gesellschaft gehört, dass hier voreheliche oder außereheliche Beziehungen eher akzeptiert werden als in Syrien. Dass Frauen sich hier zum Teil sehr freizügig kleiden. Und dass es sogar Menschen gibt, die splitternackt mit fremden Menschen in die Sauna gehen. »Mann« könnte also vermuten, dass es hier in Deutschland unkomplizierter als in der arabischen Heimat wäre, mit Frauen in Kontakt zu kommen. Dies ist ein gängiges Vorurteil in der arabischen Welt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, das liegt zum einen am Selbstbewusstsein deutscher Frauen. Zum anderen liegt es vielleicht auch daran, dass die deutsche Gesellschaft in mancher Hinsicht viel konservativer ist, als sich das viele Araber vorstellen. Insbesondere hier in Norddeutschland.

Selbst wo es nicht um den Wunsch nach einer Beziehung, sondern nur um ein unverfängliches Gespräch geht, lauern Missverständnisse zwischen arabischen Männern und deutschen Frauen. Einmal kam es im Nachgang einer Feier zu einem solchen Missverständnis. Ich sagte zu einer Bekannten, die immer sehr nett zu mir war, dass ich ihr Kleid sehr schön fände, und sie sagte »Danke«. Ich versuchte das in einem sehr sachlichen Ton und mit einem neutralen Gesichtsausdruck zu sagen, um Missverständnisse zu vermeiden. In den folgenden Tagen schrieben wir uns die ein oder andere E-Mail. Einmal fragte ich sie per E-Mail, ob sie mal mit mir einen Kaffee trinken wollte, aber sie antwortete nicht. Als ich sie darauf ansprach, wich sie mir aus, und in der Folge hatten wir keinerlei Kontakt mehr. Erst später ist mir bewusst geworden, dass sie meine Frage wahrscheinlich als Flirtversuch interpretiert hat. Ich fand das sehr bedauerlich, denn ich hätte gerne mehr Kontakt mit dieser sympathischen und intelligenten Frau gehabt. Es ging mir dabei jedoch nie um eine Beziehung, schließlich bin ich glücklich verheiratet.

Dieses Erlebnis ließ mich frustriert zurück. Ich hatte gelernt, dass die Kommunikation in Deutschland eher auf der Sachebene stattfindet, während Araber eher auf der Beziehungsebene kommunizieren. Warum ist meine Botschaft dennoch auf der Beziehungsebene gelandet?

Unsere Kolumne »Umarmung« im September 2019 war bei vielen Lesern besonders gut angekommen. Wir bekamen eine Menge Kommentare, und ich hatte das Gefühl, dass wir die Herzen einiger Leser berührt hatten. Deshalb schmiedete ich den Plan, den Text als E-Mail derjenigen Kollegin zu schicken, der ich diese Umarmung, von der ich berichtete, zu verdanken hatte. Sicher würde sie sich darüber freuen, was ihre Umarmung am Bahnsteig bei mir ausgelöst hat. Ich fragte meine Frau, was sie von der Idee hielt. Sie riet mir jedoch davon ab. Begründung: Vielleicht würde auch sie meine E-Mail missverstehen. Und auf weitere Missverständnisse mit deutschen Frauen hatte auch ich keine Lust.

Neben der schriftlichen Kommunikation führt auch die Körpersprache, speziell der Blickkontakt der Deutschen, bei mir manchmal zu Irritationen. In Deutschland guckt man sich bei einer Unterhaltung ausdauernd in die Augen, und zwar geradeaus wie auf einer Autobahn. Ich frage mich dann immer: Wo ist die Umleitung? Im Arabischen ist die Bandbreite an möglichen Blicken viel größer. Oft sieht man sich nicht direkt in die Augen, sondern lässt den Blick während des Gespräches umherschweifen. Und anhand des Blickes eines Gesprächspartners kann man viel eher seine jeweilige Gefühlslage abschätzen. Ein Blick kann abschätzig sein oder wertschätzend. Wissend oder neugierig. Abweisend oder zum Flirten bereit. In Deutschland dagegen fällt es mir immer wieder schwer, Blicke dementsprechend zu deuten.