Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

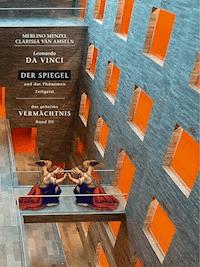

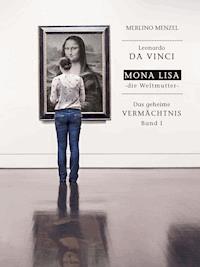

Kann eine Frau das Motiv des bekanntesten und begehrtesten Gemäldes der Welt darstellen? Warum scheint der Fluss links von Mona Lisa nach längerem Hinsehen nach oben zu fließen? Etwas so abwegiges kann sich der Perfektionist Leonardo da Vinci doch nicht einfach so ausgedacht haben. Wenn man die Anfangs- und Endbuchstaben von Mona Lisa zusammensetzt kommt das Wort ´Mala‘ heraus. Was hat das zu bedeuten und wie lassen sich diese drei Fragen erklären? Im Brockhaus ist zu lesen: ‚er schrieb spiegelverkehrt‘. Ich hielt das Gemälde in den Spiegel und erlebte prompt die ‚Wunder von den blauen Bergen‘. Begleiten Sie uns bei der ewigen Reise im Wechsel der Gezeiten. Jeder Abenteuerer, mit dem NICHTS im Gepäck, wird seine eigenen Reiserlebnisse mit zurückbringen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 142

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Kapitel 1 Wer war Mona Lisa

Kapitel 2 Nofrotete, Kore, Pyramiden, Grazien aus der Moderne

Kapitel 3 Der Anfang, das Holz, der Traeger, der Rahmen

Kapitel 4 Ein Vergleich aus der Gotik

Kapitel 5 Position Gott und Teufel

Kapitel 6 Die Perspektive - Das Auge

Kapitel 7 Der Pabst und die Bibel

Kapitel 8 Adonis und ihr Sohn

Kapitel 9 Die Weltseele oder die tausend Augen der Mona Lisa

Kapitel 10 die Säulen des Tempels

Kapitel 11 Die Zerstörung der Harmonie

Kapitel 12 Mona Mania Neuzeit

Kapitel 13 Die Reisen der Mona Lisa und Leonardo nach 1519

Kapitel 14 Das Geheimnis der Mona Lisa

Schluss

Bücher und Quellennachweise

Verzeichnis der Abbildungen

titlepage

Impressum

Einleitung

Wer war nun das Phänomen Leonardo:

Größter Meister der Lombardei - bedeutendste schöpferische Persönlichkeit der ganzen abendländischen Kultur - Höhepunkt der Renaissance in edelstem künstlerischem Stil - Impuls und Ideal der Schönheit und Grazie in der Kunst - erkennender und konstruktiver Geist - innovativer Genius - Universalgenie (uomo universale) - Ausnahmeschöpfung des Menschengeistes - Verkörperung des Übermenschen - Sieger über die Wirklichkeit - urgründig-tiefer Weiser mit geheimnisvollem Fluidum - gewaltige Persönlichkeit mit göttlicher Kraft - einzigartiger Forscher mit allen Fähigkeiten gesegnet - skurriler Virtuose der Phantasie in unerschöpflicher Vielfalt - allerehrwürdigster Erfinder und Konstrukteur auf allen Gebieten menschlichen Wissens - Monumentalgeist - größter Naturforscher aller Zeiten - Leitstern der Menschheit mit Scharfsinn und Geistesschärfe - mächtiges, allumfassendes, unübertreffliches Wesen - nimmermüder Überwinder der Naturgesetze - unübertroffener Unsterblicher - schillernder Erkunder der dunkelsten Phänomene - Erforscher der Erscheinungen des Weltalls - vollkommenste Verkörperung der Spezies Homo Sapiens - ein Höchstbegabter, der auf einsamer Höhe horstet - größter Pfadfinder des neueren Abendlandes - prähistorischer Erfinder all dessen, was eine spätere Epoche mühsam erfand - Gabe des bildhaften Denkens - Hang zum Perfektionismus mit übermäßiger Sorgfalt bei der Ausführung seiner Werke - Trieb nach dem Unerreichbaren - permanente geistige Unrast mit nimmermüdem Erfindungsreichtum - grenzenlose Experimentierfreude - Überwinder der Naturgesetze mit allen Fähigkeiten gesegnet - Suchender einer vollkommenen Lösung - Finder der endgültigen Formel mit unbestechlichem Verstand - Schaffer eines tragfähigen Fundamentes für die Zukunft - Mühelosigkeit im Erstellen von Regeln und Systemen mit bewunderungswürdigem Schöpfergeist - Erneuerer der Mechanik, genialer Techniker mit gigantischem Ausmaß - mühevoll ringender, großer Denker, der sich unter Kämpfen die Wahrheit errang - einzigartige Beobachtungsgabe, mit genialem Blick für das Wesentliche in seherischer Klarheit - Schöpfer aus Erfahrung, alles überstrahlend - Tiefe des Gedankens und Kraft des Ausdrucks in Gründlich keit und Vollständigkeit - ungestüme Vitalität mit unbeugsamer Energie - eindrucksvolles Antlitz - Würde und Eleganz des Wesenausdruckes gefüllt mit der Tugend der Geduld - aufgeschlossen, sorgsam, vornehm, liebevoll, Gewinner der Herzen gepaart mit Güte, Kühnheit, Anmut und Großzügigkeit - ...

- et forsan superat Leonardus Vincius omnes -

Nur einige Lobpreisungen über einen großen Mann.

Für LdV sind Worte nur Schall und Rauch. Worte sind für ihn immer noch weniger wert als Taten.

Die Werke der Natur sind weit höher von Rang als die Worte der Scholastik, die des Menschen Werke sind. Das Buch als prätentiöses Kulturdepot bedeutet ihm reichlich wenig, die minuziöse Malerei ist für ihn das letzte Ziel allen Wissens.

Er nennt sich ja selber „uomo sanza lettere“, den „Mann ohne Gelehrsamkeit“ also einen Menschen der nicht unbedingt Wert auf Buchstaben legt.

...“ Aber unvergleichlich größer ist die Vielfalt, welche die Malerei umfasst als die Worte, denn unzählige Dinge macht der Maler, die durch Worte nicht auszudrücken sind, da die geeigneten Wörter fehlen“...

Für ihn ist der Erhalt der Bewegung, die Gleichheit von Wirkung und Gegenwirkung oder das Gesetz der Trägheit keine reine Sache der Sprache und ihrer Ausdruckskraft.

LdV hat ja auch eine eigene Hochschule die ~ LEONARDUS VINCI ACCADEMIA ~ gegründet. Mit ~ LEONARDI ACADEMIA VICI ~ wäre im übertragenen Sinne auch plausibel : „Leonardo der Sieger über die Wissenschaft“. Eintreten darf da jeder, und bestanden hat derjenige, der ein Labyrinth von angeordneten Knoten, Verschlingungen und Verstrickungen gleichmäßig nachvollziehen und in ihrer einzigartigen Komplexität zu Papier bringen kann.

Die äußerst knifflige Aufgabe, von einem Ende zum anderen zu finden, erfordert höchste Konzentration, Geduld und Zeit, da man hier verschiedenste Lehrsysteme ineinander verschachtelt findet und umsetzen muss.

*“Eine eingehende Untersuchung zeigt, dass man die Flechtwerke manuell nachziehen mußte, um ihre Komposition zu verstehen. Anders als Vasari glaubte, verläuft die Linie nicht durchgehend und läßt sich nicht >> von Anfang bis Ende << verfolgen. Die Gesamtkonzeption gründet auf einem periodischen System, und das Gefüge der Knoten kann, wie Gerhart Egger nachgewiesen hat, nicht allein durch Beobachtung erkannt werden - dazu bedarf es der Ausführung der Hand.“1

Platon spricht ja auch: „Ich weiß, dass ich nichts weiß“ (oîda ouk eidos) -

(Wörtlich übersetzt heißt der Spruch: „Ich weiß als Nicht-Wissender“).

Oder wie sich Nikolaus von Kues in ‚de idiota‘ darstellt: „.. ich erkenne mich als Unwissenden und bin eben darum vielleicht wissender als du“.

Darum lauten die hoffnungslosen Endergebnisse der moderen Naturforschung: „Ignorabimus - Wir werden niemals etwas wissen“.

LdV hält auch nichts davon, sich mit den Federn anderer zu schmücken. Seine Lehre besteht in der eigenen Erfahrung, der Lehrmeisterin dessen, der die Natur geschaffen hat. Die Natur ist die Meisterin aller Meister. Der Maler/Künstler ihr Spiegel.

Er spielt hier an, auf seinen himmlischen Einfluss, seiner Fähigkeit zur Improvisation und seiner angeborenen Neigung zu den Künsten (+ ornamentaler Dekor + „ludi geometrici“).

Die höchste aller Künste ist und bleibt für ihn die Malerei. Nur dasjenige Wissen ist für ihn nütze, dessen Frucht für alle Generationen und Nationen der Welt die Mitteilbarere ist.

Die Natur selbst offenbart sich uns nicht im Wort, in sophistischer Silbenstecherei, sondern unmittelbar in der Anschauung. Terminologien müssen erst erkannt, ausgewertet und dekotiert werden.

Da der Sehsinn der nobelste unter allen Sinnen ist, hat er das absolute Primat bei ihm.

Malerei braucht man nicht in andere Sprachen zu übersetzen. Sie ist jedem Erdenbürger allgemein mitteilbar und gleich verständlich.

Übersetzungen verzerren ja oftmals den Geist der Ursprungssprache, weil der geeignete Ausdruck fehlt, wobei man manche Redewendung oder nationalen Charme und Witz gar nicht zu transferieren vermag, sondern nur sinngemäß interpretieren oder auslegen kann.

„ Was ist näher beim Mann, dessen leibhaftige Erscheinung mit allen Besonderheiten der Inpidualität, oder der ‚Name‘ Mann ?“ (LdV)

Die Musik, eine Schwester der Malerei, lässt gleichfalls ihre süßen Melodien, in harmonischen Zeitmaßen, aus verschiedenen Stimmen sich ihren Bewunderern zusammenklingen.

Musik ist eine unvergleichliche Wonne, die dem Ohr dient, vergeht, und muss immer auf‘s Neue wiedererstehen, während sie entsteht. Ein Gemälde jedoch lebt weiter, erhält die Zeit und kann dauerhaft aufbewahrt werden.

Die Malerei enthält in sich alle Formen, die es in der Natur gibt , und zudem solche, die es nicht gibt.

Bei einem Gemälde kann man gleichzeitig, perspektivisch und farblich, Vorder,- Rück,- und Seitenansicht darstellen, mit all seiner Licht- und Schattengebung, nicht jedoch in der Bildhauerei.

(LdV: „Man stelle einen Mann mit dem Rücken zum Bild, diesen stelle man ins Wasser, dann spiegelt sich seine Vorderansicht im Wasser wieder, und an die Seite stelle man einen Spiegel, dann hat man ihn auch als Seitenansicht“).

Der Bildhauer übt eine höchst handwerksmässige Kunst aus, setzt sein Werk aus zwei Figuren zusammen. Eine Vordere und eine Hintere, deren Beleuchtung an die von oben gebunden ist.

Welches Kunstwerk kann also von allen drei Seiten gleichzeitig darstellen ? Die Malerei stellt die Werke der Natur dem Verständnis und der Empfindung mit mehr Wirklichkeit und Bestimmtheit vor, als es die Poesie, oder ein Disput, tut.

„Denn die Wahrheit hat nur einen einzigen Abschluss, und ist dieser entdeckt und kund gegeben, so bleibt der Streit für alle Ewigkeit ausgerottet....Durch sie werden die Völker erregt, mit heissen Gelübden die Bilder der Götter aufzusuchen, ... jede Gegenrede bleibt hier zu ewigem Stillschweigen ausgetilgt und Frieden erfreut sich ihren Verehrern...“. Der rührenden Dichtkunst gegenüber, deren Inhalt das Erfinden des Stoffes, Versmass und die Imagination der Schriftzeichen darstellt, erzählt uns LdV schmunzelnd, hat er ein Heiligenbild gemalt in dessen göttliche Reize sich sein Besitzer verliebte und es immer wieder anreden und küssen musste, bis er sich schließlich unter Tränen von seiner „Geliebten“ trennte. Selbst Tiere werden durch die Malerei in ihren Sinnen erregt und getäuscht.

„Ich sah schon ein Bild, das betrog durch das Aussehen des Herrn einen Hund, und der erwies ihm grosse Freude und Ehre; desgleichen sah ich auch, wie Hunde gemalte Hunde anbellten und beissen wollten, und einen Affen sah ich endlose Narrheiten gegen einen anderen, gemalten Affen hin treiben. Ich habe gesehen, wie die Schwalben herbeiflogen und sich auf gemalte Eisenstäbe, wie solche an den Fenstern an Gebäuden hervorstehen, setzen wollten. ... So hat sich an einem Bild gezeigt, das den Vater einer Familie nachtäuschte, den liebkosten die Kleinen, die noch in den Windeln waren, und ebenso der Hund und die Katze des gleichen Hauses, so dass es ein wunderlich Ding war, dies Schauspiel mit anzusehen. Ein Maler machte ein Bild, dass, wer es sah, gähnen musste, und dies so lange wiederholte, als er die Augen auf‘s Bild gerichtet hielt, das gleichfalls im Gähnen dargestellt war.“ (LdV)

Unsere Seele ist aus Harmonie zusammengefügt und diese ist nur dem Augenblick in seinem Gesamtverhältnis eingeboren.

„Es ist die Mannigfaltigkeit, über welche die Malerei sich erstreckt, unvergleichlich größer als die, über welche die Rede sich erstreckt, denn der Maler wird unendlich viele Dinge machen, die Worte nicht nennen können, weil der für sie geeignete Ausdruck fehlt.“1

Viele Argumente mehr beschreibt uns LdV in seinem „Paragone (= Wettstreit zwischen der Malerei und den übrigen Künsten)“ wo er die Vorrangstellung der Malerei gegenüber den bildeten Künsten darlegt, mit allen „wenn und aber‘s“.

Noch ein kurzer Auszug aus dem Malerbuch:

„...Wissenschaften, welche ... unter ihnen ist die Malerei die vornehmste. Wem die Natur es nicht verleiht, dem kann man sie nicht, wie die mathematischen Fächer, von denen sich der Schüler soviel aneignet als der Lehrer ihm liest, beibringen und lehren. Man kann sie nicht kopieren wie Schriften, so dass die Kopie soviel wert ist wie das Original. Sie lässt sich nicht abformen wie die Skulptur .., sie zeugt keine endlose Nachkommenschaft wie die gedruckten Bücher. Sie bleibt ganz allein, vornehm für sich, durch sie allein bringt sie ihrem Urheber Ehre und bleibt köstlich und einzig; nie bringt sie Nachkömmlinge zur Welt, die ihr gleich wären, und diese Einzigkeit macht sie hervorragender als jene, die überall hin verbreitet werden.“2

Die Malerei übertrifft alle Künste, sie bietet in der Gleichzeitigkeit der Eindrücke immerfort ein Ganzes, steht aber dennoch über der Zeit. Sie gibt dem Beschauer das Seiende selbst. Sie beruht auf der Geometrie, auf der Physik. Sie arbeitet mit Raumvorstellungen, sie treibt Anatomie, Botanik. Sie vereint in sich allseitige Erkenntnis. Sie ist Maß und Zahl, ‚mathematisch beweisbar‘, also selbst Wissenschaft. Ja, sie geht über die Wissenschaft hinaus. Sie ist mehr als eine Lehre, sie ist Kunst; sie handelt nicht nur einzig von der Quantität, sondern auch von der Qualität, nicht bloß von Raumgrößen und ihrem berechenbaren Inhalt, sondern vom Geheimnis der mannigfaltigen Form und ihrer Harmonien. Von den zusammenstimmenden Proportionen und wechselnden Rhythmen, in denen das Rätsel der Schönheit verborgen liegt.

Wie begegeneten sich Leonardo und Mona Lisa?

Leonardo kehrt in den Jahren zwischen 1500 und 1506 in seine Stadt der Jugend und Lehrzeit zurück.

Auf dem Höhepunkt seines irdischen Daseins angekommen, kreuzen sich nun Mona Lisa‘s und Messer Lionardo‘s Weg 1503 in Florenz. (ursprünglich: ‚Floria‘, die zwischen Blumen erbaute Stadt, abgeleitet von ‚Flora‘, da in der Arnoebene viele Blumen und Lilien sprießen.)

Aus dieser Begegnung „Maria‘s mit dem Engel des Herrn“ entstand in fruchtbarem Austausch die berühmteste Ikone aller Zeiten, als Ausgangspunkt einer neuen Entwicklung für die Nachwelt, seine Offenbarung neuer Ziele, als unerreichbares Vorbild in lebendiger Energie: „Mona Lisa“, „Gioconda“, oder auch „La Joconde“ getauft, die heutzutage im Louvre ihre Besucher (immerhin 6 Millionen im Jahr) empfängt.

1*(Leonardo da Vinci, Daniel Arasse, DuMont Literatur und Kunst Verlag Köln, 2002, Seite 135)

Kapitel 1 Wer war Mona Lisa

1: Wer war Mona Lisa ?

Wer ist nun Mona Lisa ?

1.) Aus erster Quelle, in den Künstler-Viten von Giorgio Vasari (Kunsthistoriker 1511-1574) erfahren wir um 1550: „Auch übernahm es Leonardo, für Francesco del Giocondo das Bildnis der Mona Lisa, seiner Frau, zu malen.“

Mona Lisa erblickt das Licht der Welt am 15. Juni 1479 ( -15. Juli 1542), sie ist die Gattin des Patriziers Franceso del Giocondo (19. März 1465 -1538).

Die Liebesheirat mit der geb. Lisa Gherardini erfolgt am 5. März 1495 und am 12. Dezember 1502 wird ihnen ihr zweiter Sohn Andrea geboren.

Francesco di Bartolomeo di Zanobi del Giocondo ist ein erfolgreicher und wohlhabender Florentiner Kaufmann, dessen Besitztümer sich mit dem Seidenhandel aufbauen, er bekleidet aber auch einige öffentliche Ämter (1499 war er einer der 12 Buonomini in Florenz).

Vasari lebt von 1524 -1536 sporadisch in Florenz und hat engen Kontakt zu der Familie Gioconda, Verwandten und Vettern. Er kommt häufig an der Villa der Familie Gioconda vorbei, die auf seinem Weg zum Medici-Palast liegt und weiß uns von Zeitzeugen zu berichten, unter welchem Jubeltrubel das Bildnis der Mona Lisa entsteht. Leonardo engagiert Straßenmusiker, Gaukler, Jongleure und Spaßmacher, welche die damals 24 jährige unentwegt bei Laune halten, so dass ihr das starre Sitzen und Posieren eine überirdische Freude und ein genussvolles, schwebendes Lächeln entlockt.

Leo gibt ihr das Gefühl seiner platonischen Liebe, bringt sie öffentlich zur Geltung und unterstützt die allgemeine Anerkennung ihrer Schönheit. Sie wird verwöhnt und hat richtig Spaß an dieser wochenlang extra für Sie vorbereiteten Zeremonie der „absoluten Wertschätzung“.

Sogar das Florentiner Bürgertum wird von dieser Inszenierung angelockt und pilgert scharenweise zum Atelier des LdV, um zu sehen, wie normalerweise nur adelige Hof-Damen bei Laune gehalten werden, um ihre Würde und Grazie auszustrahlen.

Auch ist Leonardo‘s Vater Ser Pietro di Antonio da Vinci, in seiner Funktion hochgeschätzter Notar mit einflussreicher Klientel, Interessenvertreter von Francesco Giocondo in rechtlichen Angelegenheiten, der Dokumente und Urkunden für Francesco‘s Geschäfte erstellt. So ist natürlich nicht ausgeschlossen, oder man kann sagen, es ist eine große Ehre für die Familie Gioconda, den zu der Zeit schon sehr berühmten Lionardo kennenzulernen, der ja auch eine große Leidenschaft für schöne Stoffe und Wams besitzt.

Leonardo erkennt intuitiv diese wunderbare, verklärte, treue Seele der Madonna Lisa Gioconda und so entschließt er sich, die Gemahlin des Francesco zu poträtieren. Dass ein direkter Auftrag von Francesco von LdV übernommen wird, wie uns Vasari schreibt, ist eher unwahrscheinlich, da sich weder ein Vertrag noch Zahlungsbelege finden lassen.

Da Vasari sich direkt mit dem Giocondo-Clan zusammensetzt, dürften sich diese hier gebrüstet haben, solch einen Maestro verpflichtet zu haben.

Der raffgierige Francesco wird sich auch einen geschäftlichen Vorteil mit finanziellem Gewinn aus dieser Beziehung errechnet haben.

Auch hat Leonardo sein Vermögen in der Bank der Santa Maria Nuova deponiert und die Gioconde haben ihre Familienkapelle im Kloster der Santissima Annunziata, einer Auftraggeberin für Leonardo, und so kann man annehmen, dass man sich des öfteren in südländischer Manier begegnet.

Weiter schreibt Vasari über die „ BELLISSIMA : „.. und wer an diesem Kopf sehen will, wie sehr die Kunst die Natur zu imitieren vermag, der kann dies hier leicht begreifen, denn die allerkleinsten Einzelheiten, die man mit Feinheit malen kann, sind hier nachgeahmt“.

Wir erfahren auch von Vasari, dass Leonardo sich vier Jahre an dem Gemälde müht, und es dann unvollendet stehen lässt.

Aber gemach, gemach, daVinci arbeitet ja zu dieser Zeit noch im Großen Ratssaal an der „Schlacht von Anghiari“ (1503-1506) für die Signorina von Florenz, und wird noch von anderem Kummer und Sorge getrieben, so dass er die Fertigstellung etwas nach vorne schiebt.

Aus erster Quelle, in den Künstler-Viten von Giorgio Vasari (Quelle: Archiv Autor)

Ergeben der VITA CONTEMPLATIVA erfahren wir vom Korrespondenten, dem Karmeliter-Padre Pietro da Novellara (im Brief-Kontakt mit Markgräfin von Mantua, Isabella d‘Este ) über LdV‘s Lebensweise aus dieser Zeit:

„Das Leben Leonardos ist wechselhaft und höchst unbeständig, so dass es scheint, er lebe in den Tag hinein... ..der Meister beschäftigt sich außerdem sehr intensiv mit der Geometrie und habe nicht die geringste Geduld zum Malen... Er ist noch saumseliger als der umbrische Maler Pietro Perugino. In einem Wettstreit der beiden in Lahmheit, wird sicherlich Leonardo den Sieg davontragen“.

2.) In zweiter Quelle erfahren wir von einer Vergnügungsreise des aus höchstem italienischen Adel stammenden Kardinal Luigi d‘ Aragona durch Europa. Er ist ein Freund des charmanten Giuliano de Medici (dem Mäzen Leonardo‘s von 1513-1516) in Rom und seinem Bruder Papst Leo X (1513-1521).

Nachdem er Ritterkönig Franz I (1494-1547), dem „le Roi-Chevalier“ von Frankreich seine Aufwartung gemacht hat und über den Aufenthalt von daVinci in Amboise erfährt, stattet er Leonardo in seinem Atelier des königlichen Landschlösschens zu Clos Luce‘ am 10.10.1517 einen längeren Besuch ab. Auf die Frage des Kunstliebhabers, als ihm Leonardo ein Frauenbildnis zeigt, wer denn diese graziöse Schönheit auf dem Gemälde sei, antwortet LdV, dass es sich „um eine gewisse florentinische Dame handle, die er auf Wunsch von Giuliano de‘ Medici nach der Natur malte“.

Der „Große Leonardo“, der nur in Adelshäusern und mit Kirchenführern verkehrt, schwindelt hier ein bißchen, da er ja dem Vertrauten von Papst Leo X nicht unter die Nase halten kann, dass er eine „Bürgerliche“ als Modell ausgewählt hat.

Der LdV ist ein alter Fuchs, mit wohlüberlegter Diskretion, der genau weiß auf welchem Niveau man sich mit Kardinälen und Königen zu unterhalten pflegt.

Die beiden wollen sich ja über alte Bekannte unterhalten und nicht über den Tuchhändler Giocondo, der ja gar keinen Platz in des Kardinals Umfeld hat. Und der Signore ist ja auch ein sehr schlauer Mann. Er fragt erst gar nicht groß weiter, um den Leo nicht aus der Defensive zu locken.

Wie könnte er dem Kardinal schöner schmeicheln, als mit dem Namen eines „Medici“ ?

Diese Aussage ist einem da Vinci würdig und der Besuch des Kardinals hat sich somit gelohnt, einen „alten Bekannten“ seiner „Bekannten“ angetroffen und gesprochen zu haben.

Einen Seidenhändler als Auftraggeber zu nennen, wäre hier also völlig unangebracht. Deshalb erwähnt LdV denn so ganz beiläufig : „war so eine Florentinerin“.

An diesem Tag muss Mona Lisa nun irgendeine „holdseelige, florentiner Geliebte des Magnifico Giuliano“ sein, alles andere wäre ja einem da Vinci unwürdig.

Dass der in der Reisegesellschaft befindliche Sekretär des Kardinals, Antonio deBeatis das Gepräch in seinem Reisetagebuch mitschreibt und Leo‘s Hochmut nach 500 Jahren zur Verwirrung geleitet, ist natürlich nicht die Absicht Leo‘s, als er hier hochstapelt.

Bei seiner Rückkehr in Rom hätte Kardinal Luigi den Frauenhelden Giuliano auch nicht mehr in der Auswahl seiner florentinischen Braut loben können, da dieser plötzlich am 16.03.1516 in Fiesole verstarb. Leonardo macht hier also aus der Not eine Tugend.