3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

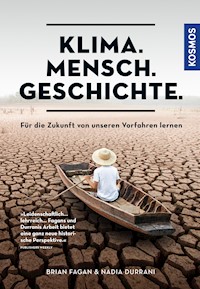

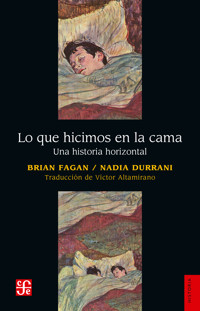

Esta amplia historia social de la cama cubre los últimos setenta mil años. Brian Fagan y Nadia Durrani analizan el papel infinitamente variado de este mueble a lo largo del tiempo. Este era un lugar para el sexo, la muerte, el parto, la narración de historias y la socialización, así como para dormir. Es apenas en la era moderna que la cama se ha transformado en una zona privada y oculta, y en gran medida su rica historia social ha quedado en el olvido.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

BRIAN FAGAN es un reconocido arqueólogo y una autoridad en prehistoria mundial. Es profesor emérito de antropología en la Universidad de California, Santa Bárbara.

NADIA DURRANI ha dedicado las últimas dos décadas a escribir sobre arqueología mundial. Es coautora de diversas obras de texto y ex editora de la revista Current World Archaeology.

SECCIÓN DE OBRAS DE HISTORIA

LO QUE HICIMOS EN LA CAMA

BRIAN FAGAN NADIA DURRANI

Lo que hicimosen la cama

Una historia horizontal

Traducción de VÍCTOR ALTAMIRANO

Primera edición en inglés, 2019 Primera edición, 2023 [Primera edición en libro electrónico, 2023]

Distribución mundial

© 2019, Nadia Durrani y Brian Fagan Publicado originalmente por Yale University Press

D. R. © 2023, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho Ajusco, 227; 14110 Ciudad de México

Comentarios: [email protected] Tel.: 55-5227-4672

Diseño de portada: Teresa Guzmán Romero

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio, sin la anuencia por escrito del titular de los derechos.

ISBN 978-607-16-7922-2 (rústica)ISBN 978-607-16-8031-0 (ePub)ISBN 978-607-16-8041-9 (mobi)

Hecho en México - Made in Mexico

ÍNDICE

Introducción

Camas al desnudoEl sueño a lo largo del tiempoEl gran revolcónLlamen a la parteraMás allá de la muerteExtraños en la camaLa cama móvilLa alcoba públicaUn refugio privadoLas camas del futuro

Bibliografía

Agradecimientos

Índice analítico

Ilustraciones

Tracey Emin, Mi cama. Tate Modern, Londres, 1999.

A Matt

INTRODUCCIÓN

Como bromeó alguna vez Groucho Marx: “Aquello que no pueda hacerse en la cama no vale la pena”. Es probable que tuviera razón, pues los humanos, en un momento u otro, han hecho prácticamente todo en la cama. Para los antiguos egipcios la cama era un vínculo vital con el más allá; en la época de Shakespeare era un lugar para socializar, y durante la segunda Guerra Mundial Winston Churchill dirigió la Gran Bretaña desde sus sábanas.

En nuestros días, no obstante, la cama ha quedado relegada a las sombras. Los terapeutas del sueño nos dicen que sólo debe usarse para dormir y para el sexo. Quizá a causa de su estado actual como algo “privado”, la mayoría de los historiadores y arqueólogos modernos la pasan por alto. Es sorprendente lo poco que se ha escrito sobre su historia o de los muchos papeles que ha desempeñado en nuestra vida. Sin embargo, la cama, el lugar donde pasaremos aproximadamente un tercio de nuestra vida, tiene grandes historias que contar. Lo que nuestros antepasados hacían en la cama abarcaba todo, desde la concepción hasta la muerte, pasando por muchas cosas en medio. Dadas las posibilidades ilimitadas de escribir un libro sobre esto, decidimos disponer nuestras camas en una serie de temas, eligiendo los mejores cuentos de cama para contar una nueva historia horizontal de lo que hicimos en ellas.

El sexo, el nacimiento, la muerte, las cenas, el gobierno, las conspiraciones, los miedos, los sueños: el teatro de la alcoba ha proporcionado a los artistas una inspiración abundante. En la Europa medieval era motivo cristiano recurrente el de los tres Reyes Magos, quienes, mientras descansan en una cama, en apariencia desnudos, son bendecidos con la revelación divina. Muchos caballeros artistas del siglo XVIII prefirieron volver su mirada hacia mujeres desnudas que reposan lánguidamente entre sábanas enredadas, quizá incapaces de defenderse de la violación de enemigos o de animales exóticos, como la doncella en La pesadilla (1781) de Henry Fuseli. Cuando el artista francés Jacques-Louis David pintó el lecho mortuorio de Sócrates en 1787, representó al filósofo septuagenario como alguien lleno de vida y músculos: la encarnación de la proba resistencia a la autoridad injusta en vísperas de la Revolución francesa. Están también las imágenes de camas de madera vacías, como la encantadora cama roja como la sangre de Van Gogh en La habitación (1888) y Cama (1955) de Robert Rauschenberg, con su colcha pintada con esmalte de uñas, pasta de dientes y pintura. En fechas más recientes, la artista de instalaciones Chiharu Shiota ha producido imágenes intrincadas, casi supraterrenas, como Durante el sueño (2002), que muestra a mujeres en camisón blanco que duermen en camas de hospital, lo que entreteje ideas vinculadas con la enfermedad, la debilidad y la mitología que se relacionan con las mujeres.

Quizá la imagen más famosa de una cama sea Mi cama (1998), de la artista británica Tracey Emin. En un momento de inspiración, Emin mostró su cama después de un rompimiento, desordenada, arrugada, rodeada de ropa interior manchada de sangre menstrual, botellas vacías, colillas de cigarrillos y condones usados. Mi cama desató muchas críticas negativas: no sólo porque las personas se preguntaban si en verdad era “arte”, sino precisamente porque en la actualidad la cama se considera un lugar profundamente privado que no debería discutirse ni verse en sociedad. Sin embargo, esa perspectiva es muy reciente. En la edad moderna temprana, esa que la historiadora Carole Shammas llamó en broma la Edad de la Cama, el lecho solía mostrarse en el cuarto principal para que todos lo vieran, era el mueble más preciado y valioso que una familia podía comprar. Pero nuestra obsesión por las camas data de mucho antes.

No tenemos evidencia alguna de las camas de nuestros ancestros más antiguos. Vivían en ambientes llenos de depredadores en el centro de África; en un inicio dormían en árboles y después, con el paso del tiempo, en refugios de piedra y cuevas, así como en campos abiertos, apiñados muy juntos frente a brillantes hogares. Pero ¿cómo se protegían de las bestias que acechaban en la oscuridad? Una vez domesticado, el fuego no sólo ofrecía calor y alimentos cocidos, sino que también protegía los lugares en que las personas podían reunirse para dormir después de que oscureciera. Proporcionaba luz y seguridad en la oscuridad de los paisajes primordiales donde grandes animales cazaban de noche. Podemos imaginarnos un grupo de cazadores sentados en torno a un hogar abrasador, mientras las llamas centellean en la oscuridad. En ocasiones los ojos de los animales brillaban por breves instantes en la penumbra mientras buscaban presas o huesos desechados lejos de las llamas. Cuando oscurecía, la vida humana giraba en torno al hogar y al refugio de piedras.

Las camas más antiguas de las que tenemos noticia provienen de una cueva en Sudáfrica. Cavadas en el suelo de una cueva, humanos modernos las abandonaron hace aproximadamente 70 000 años. Sucede que la raíz protogermánica de la palabra bed (cama) significa “lugar de descanso cavado en la tierra”. Esto es bastante apropiado, no sólo por la naturaleza excavada de las primeras camas, sino también porque la cama siempre ha sido un lugar de descanso, aun cuando se usara para mucho más.

En las casas de la modernidad con buena calefacción nos olvidamos de lo vulnerables que eran nuestros ancestros a la naturaleza y el medio ambiente, pero la forma y el lugar en que dormíamos siempre fue crucial para el calor y la protección. En climas con temperaturas bajo cero, como los de la Era del Hielo tardía o los del Ártico canadiense, apenas hace dos siglos, las personas se iban a la cama cuando las temperaturas se desplomaban y los días se hacían más breves, y prácticamente hibernaban bajo montones de pieles. Los durmientes que vivían en casas de invierno en el fiordo Independence, en la isla de Baffin, hace 4 000 años pasaban los meses de oscuridad en un estado semisomnoliento, yacían acurrucados en grupo bajo gruesos y cálidos cueros de buey con alimento y combustible al alcance de la mano.

En la actualidad millones de personas duermen en el suelo o en pisos de concreto o madera, envueltos en cobijas y pieles o cubiertos de ropas. Sin embargo, con el surgimiento de la civilización, hace más de 5 000 años, las camas se elevaron, en particular entre la élite. En el antiguo Egipto el clima seco ha conservado algunos ejemplos de esos sillones. Ya en tiempos de Tutankamón, hacia mediados del siglo XIV a.C., el diseño básico de la cama (según lo reconoceríamos) estaba bien establecido, aunque era un poco más elevado en el extremo de la almohada y tenía un estribo para evitar que el durmiente se cayera. Pareciera haber pocas variaciones sobre el tema de la plataforma para dormir, pero entre más excavamos más descubrimos. Había camas armarios y hamacas, camas de agua poco elevadas y camas altas a cinco metros del piso. No obstante, es sorprendente lo poco que ha cambiado el diseño rectangular básico en los últimos 5 000 años. Incluso los colchones apenas si se han modificado con el paso de los milenios. Pasto, heno y paja embutidos en sacos o bolsas de tela fungieron como los colchones básicos durante siglos. Aquellos que podían costearlo dormían sobre muchas capas para evitar los insectos o el escozor del relleno. El carácter sumamente elaborado de las tecnologías para el sueño es un producto de nuestro tiempo, con sus trucos y charlatanerías para combatir el insomnio.

Un inmenso corpus de investigaciones rodea al sueño y su historia evolutiva, en especial una práctica que se conoce como sueño segmentado y que pareciera haber sido común antes de que la luz eléctrica convirtiera las noches en días. Las personas dormían, por decir algo, cuatro horas; una vez que éstas transcurrían, se despertaban y se pasaban el tiempo teniendo relaciones sexuales, analizando sueños, orando, haciendo tareas de la casa, reuniéndose con amigos o cometiendo crímenes y otras maldades, y luego se volvía a la cama otras cuatro horas. Apenas en el siglo XVII las calles de Londres resonaban con las voces de comerciantes que ofrecían sus mercancías a las tres de la madrugada, lo que sugiere que debía haber clientes dispuestos a comprarlas a esa hora. Quizá, piensan algunos, nuestro deseo moderno de negar ese ritmo “natural” del sueño sea lo que ha conducido a la actual dependencia de millones de dólares en píldoras para dormir. ¿Acaso podríamos solucionar nuestros problemas de sueño sólo con entender cómo solíamos dormir antes?

Además de dormir, muchas otras cosas sucedían en la cama. Dependiendo de las costumbres culturales, con frecuencia fue una plataforma para el sexo. No obstante, quién dormía con quién, cuándo y cómo, variaban de una sociedad a otra. Aunque la idea podría repugnar a los príncipes Guillermo o Enrique, el sexo de la realeza solía orquestarse con minucia. Los escribas llevaban registros de las vidas sexuales de los faraones y de los emperadores chinos. Fuera del palacio, el sexo podía ser mucho más espontáneo, incluso si lo condenaban las autoridades religiosas, que miraban con particular desaprobación cualquier cosa que contradijera las reglas.

Solemos olvidar también cuánto importaba el habla en sociedades que carecían de escritura, donde todo se transmitía entre generaciones de boca en boca. La oscuridad de las noches de invierno era un momento en que ancianos y chamanes contaban historias, recitaban cantos e invocaban misterios sobrenaturales. Los cuentos podían ser conocidos y repetirse con frecuencia, pero explicaban el cosmos y de dónde venían las personas, así como sus relaciones con las poderosas fuerzas de los mundos místico y natural. El tiempo que se pasaba en la cama solía ser el aglutinante que reunía a las personas para que amaran y aprendieran. El lugar donde se dormía y se pasaba tiempo ocupaba un espacio central en la existencia de una persona.

Durante la mayor parte de la historia de la humanidad la privacidad como la conocemos actualmente no existía. Los compañeros de cama eran numerosos, pues proveían seguridad. Niños, padres, incluso casas enteras o grupos familiares se iban a la cama juntos. Las normas sociales de la cama eran flexibles y cambiaban constantemente. Los compañeros de cama podían cambiar de una noche a otra. Compartir la cama con extraños formó parte natural de viajar, ya fuera por tierra o por mar, hasta el siglo XIX, tanto en Europa como en América, y en algunos países lo sigue siendo. Las posadas alquilaban camas para una persona o cobraban a los viajeros por cuerpo para ocupar una cama comunal. Esa disposición de compañeros en la cama podía proporcionar poca tranquilidad. El poeta inglés del siglo XVI Andrew Barclay se quejaba: “Unos patean, otros balbucean, algunos llegan borrachos a la cama”.

En algún momento las alcobas, como habitación independiente, fueron símbolos de realeza y nobleza, pero incluso entonces solían fungir como escenarios públicos. El rey Luis XIV de Francia gobernaba el país y atendía cuestiones de Estado desde su cama. Sólo durante los últimos dos siglos nosotros, los plebeyos, aislamos la alcoba y la convertimos en un lugar por completo privado. Incluso esa privacidad se está desmoronando en la cama conectada del futuro, que te vincula sin interrupciones con el mundo electrónico. Hasta la Revolución Industrial e incluso después las camas eran a la vez un lugar pragmático y simbólico, utilería, por decirlo de algún modo, en el teatro de la vida.

¡Y vaya escenario que han sido! La vida suele comenzar y terminar en una cama. En el caso de los nacimientos y las muertes de la realeza, era mucho lo que estaba en juego; en especial cuando la sucesión era insegura, como ocurría cuando la expectativa de vida era breve y el monarca podía morir de un momento a otro. Los emperadores de China y de la India tenían la rutina de dormir en un aislamiento minuciosamente resguardado, de igual forma que Isabel I de Inglaterra y los faraones egipcios. Los nacimientos y las muertes de las personas ilustres se desarrollaban frente a testigos. El ministro del Interior de Gran Bretaña asistió a los nacimientos de la realeza hasta el del príncipe Carlos en 1948, cuando se descontinuó esa práctica. Cuarenta y dos personalidades públicas eminentes verificaron el nacimiento del rey Jaime II en el Palacio de St. James en 1688, un acontecimiento al que un historiador de Cambridge llamó el primer circo mediático en torno a un nacimiento real.

Los lechos mortuorios también solían tener una importancia simbólica, al igual que los sillones funerarios. En Berel, Kazajistán, un montículo mongol que data del año 200 a.C. resguarda los cuerpos de dos nobles escitas sobre finas camas elevadas de madera. Afuera de sus cámaras funerarias yacen 11 caballos en una “cama” de madera de abedul, con las monturas y los arneses intactos. Ese imaginario se vincula poderosamente con las creencias religiosas mongolas en un dios-cielo montado en un caballo, símbolo de un mundo en que la sobrevivencia y el liderazgo dependían de la movilidad equina. En el más allá esos caciques hubieran carecido de poder sin sus garañones.

Para la época victoriana, reunirse en torno al lecho mortuorio seguía siendo un ritual importante, aunque se viera mal socializar en el dormitorio. La separación de hombres y mujeres se buscaba con una intensidad fanática, en particular entre la nueva clase media urbana. Para ellos, el dormitorio se había convertido en un refugio privado, un ideal que se ha extendido desde entonces a todo Occidente. Por primera vez en siglos la tecnología básica de la cama también comenzó a cambiar. Las camas se volvieron más elaboradas, después de 1826 se empezaron a usar resortes de metal, remplazando las correas o los cordones tradicionales. La ropa de cama de algodón hilado a máquina, producto de la Revolución Industrial, se convirtió en algo esencial en un clóset de blancos victoriano bien equipado. Se necesitaba un gran cuidado para mantener esa ropa de cama fresca y seca en una época de humedad generalizada, con el miedo a la tuberculosis que la acompañaba. Un ama de casa victoriana se quejaba de que los sirvientes nunca tendían bien las camas. Lo primero que se les ocurría era cubrirla, lo que la volvía “sofocante y desagradable”. Experimentos modernos han demostrado que a un sirviente le hubiera tomado cuando menos media hora hacer adecuadamente una cama. Sin embargo, no fue sino hasta la década de 1970 que ocurrió la mayor revolución para hacer la cama: la invención del duvet, que hizo que se esfumara el interminable trabajo de cambiar y limpiar cobijas, sábanas y otras capas de la ropa blanca.

En la actualidad la cama de vanguardia es un reflejo de nuestra sociedad posindustrial cada vez más tecnológica y con tareas simultáneas. Se completa con puertos USB y otros aparatos para mantener conectado a su ocupante. Mientras tanto, el crecimiento de las poblaciones urbanas y el elevadísimo precio de los bienes raíces están ocasionando que millones de personas vivan en condominios, en estrechos departamentos de una habitación y en atestados rascacielos. La cama se repliega en el muro o resurge en los espacios públicos de la casa.

Este libro descorre las cobijas que ahora cubren la cama, la más fundamental de las tecnologías humanas. Desnuda la historia con frecuencia extraña, en ocasiones cómica y siempre cautivadora de uno de los artefactos humanos que más se pasan por alto. Desde los compañeros de cama indecentes que jugueteaban en los grandes salones medievales hasta los hábitos de sueño de los presidentes de los Estados Unidos, investigamos las complejas variaciones de un lugar poco explorado y todo lo que las personas hicieron en él.

I. CAMAS AL DESNUDO

“DE CASI toda la historia social y las biografías falta una tercera parte”, escribió el pintor arquitectónico y experto en muebles Lawrence Wright en la década de 1960, cuando reflexionaba sobre el hueco con forma de cama que hay en nuestro entendimiento del pasado.1 Las camas también están ausentes en buena parte de la arqueología, pero si uno excava, encuentra, y para nosotros, como arqueólogos, la cama —en tanto artefacto— es el punto de partida lógico de nuestra historia horizontal.

LA NECESIDAD DE IRSE A LA CAMA

El punto en que los humanos comenzamos a usar camas depende de cómo las definamos. Es probable que nuestros antiguos ancestros durmieran encima del suelo, como nuestros parientes primates que siguen con vida, quizá en atados de ramas y pasto. Teníamos que hacerlo: los paisajes de nuestra tierra natal en el este de África bullían con animales peligrosos que nos consideraban su almuerzo. Acostarse en lo alto funcionó bien durante los millones de años en que nuestros ancestros se desarrollaron sin la protección del fuego o de armas eficientes para cazar. Ya que eran más vulnerables mientras dormían o alimentaban a sus crías, buscaron lugares de descanso en ramas firmes con una buena resistencia al curvarse y quizá construyeron nidos de pasto y hojas. Esas camas en lo alto de los árboles se perdieron, por supuesto, hace mucho.

Nuestro pariente vivo más cercano, el chimpancé, nos permite adentrarnos en la manera en que quizá hicimos nuestras camas. En la Reserva de Vida Silvestre Toro-Semliki, en el occidente de Uganda, los chimpancés utilizan ramas de palo fierro ugandés, un árbol con ramas fuertes y muy separadas, para tejer los brotes y hacer camas duraderas.2 Otras poblaciones de chimpancés eligen también con cuidado los materiales para sus nidos, y la mayoría hace una cama nueva cada día. Eso significa que sus camas están sorprendentemente limpias, albergan mucha menos materia fecal y menos bacterias de la piel que la cama humana promedio.3 Podemos estar seguros de que nuestros ancestros remotos hicieron exactamente lo mismo. Muy por arriba del suelo deben haber usado sus nidos para dormir, descansar del calor del día y aparearse. En la actualidad no existen humanos que duerman en nidos arbóreos.

Hace aproximadamente dos millones de años —aún se debate la fecha— nuestros ancestros domesticaron el fuego. Éste les proporcionó calor, permitió que las personas cocinaran y, sobre todo, las protegió de los animales. Una vez que tuvieron el fuego, nuestros ancestros comenzaron a dormir en el suelo, en torno a hogares en campos al aire libre, bajo salientes rocosas o en cuevas. El fuego hizo posible compartir los alimentos, y su calidez seductora hizo que las personas se amontonaran, lo que ayudó a forjar relaciones cercanas entre los pequeños grupos de humanos. Las bases hogareñas y los vínculos familiares se volvieron más importantes. El cambio en las relaciones entre hombres y mujeres debe haber sido profundo. Estar próximos al fuego y el contacto físico cercano noche tras noche ayudó a hacer que las relaciones sexuales pasaran de encuentros oportunistas a sexo habitual con la(s) misma(s) pareja(s) en lugares que compartían para dormir. Los vínculos de pareja pueden ser una característica reciente en la evolución humana y resulta intrigante imaginar que esa tecnología (el fuego y la cama) desempeñara un papel en su surgimiento. La cama, quizá apenas más que un montón de pasto o un trozo de cuero, adquirió un papel central en la vida cotidiana; se convirtió en un centro importante no sólo para dormir sino también para compartir y acicalarse de manera cotidiana.

Una buena parte de esta descripción de nuestros primeros comportamientos se basa en conjeturas informadas. Sólo con las camas más antiguas que conoce la arqueología tenemos evidencia concreta de lo que solíamos hacer. Esas camas provienen del refugio rocoso de Sibudu, en un acantilado sobre el río Tongati en Sudáfrica, 40 kilómetros al norte de Durban y a 15 kilómetros del océano Índico.4 Personas modernas, Homo sapiens, que físicamente y, sin duda, mentalmente, eran iguales a nosotros, visitaron el refugio cuando menos 15 veces entre hace ca. 77 000 y 78 000 años y durmieron allí. Gruesas franjas de pasto y juncos que siguen creciendo en las márgenes del río cercano cuentan la historia de un sueño regular pero cuidadoso. A cualquiera que duerma en una cueva o en un refugio rocoso le resulta difícil mantenerlos limpios y libres de insectos, pero las personas de Sibudu eran expertas en ello. Se defendían con las hojas aromáticas del Cryptocarya woodii, el membrillo del Cabo, que contiene varios compuestos químicos que matan insectos y repelen a los mosquitos y otras plagas. Los durmientes también quemaban regularmente sus lechos para deshacerse de insectos y basura, y luego colocaban pasto y juncos frescos para hacer otros nuevos. Las camas king size parecieran haber sido de su preferencia. La mayoría de las camas abarcan cuando menos tres metros cuadrados bien aplanados. Eran mucho más que lugares para dormir. Las personas preparaban alimentos y los comían recostadas sobre el pasto, y pareciera que les gustaba combinar actividades.

Hace 50 000 años nuestros primos neandertales en la cueva del Esquilléu, al sureste de Santander, en el norte de España, también dormían sobre montones de pasto. Más tarde, 23 000 años después, nuestros ancestros directos ocuparon un campamento de caza y pesca, conocido como Ohalo II, en las costas del mar de Galilea en Israel.5 Ese campamento sumergido, expuesto a causa de la disminución del nivel del lago, presentó un suelo de choza ovalado cubierto con pastos de las orillas del lago dispuestos con cuidado con tallos suaves y delicados. Quienes los recolectaron cortaron los tallos con afiladas herramientas de piedra y los dispusieron firmemente en el suelo. Luego colocaron una capa compacta de barro para proteger el pasto y formar una estera simple y delgada. La capa de pasto suave era un buen lugar para dormir. Los durmientes dispusieron los montones de pasto como baldosas cerca de los muros, lo que dejaba un espacio abierto al centro para el hogar. Los lechos de las personas de Ohalo eran bastante sofisticados. Capas simples de pasto en torno a un fogón central y a la entrada servían para preparar comida y fabricar armas. No era un hostal prehistórico sino un sitio en que las personas tomaban en serio la comodidad nocturna. Los lugares para dormir estaban separados, como en los campamentos de caza modernos.

Durante miles de años las personas durmieron unas junto a otras, cerca de fogatas y amontonadas en busca de calor en los climas más fríos, enterradas bajo pieles y cueros. El calor y la protección eran las necesidades primordiales de los durmientes. No se conocía la privacidad: las personas formaban parejas, tenían bebés, los amamantaban, se enfermaban o morían, todo al alcance del brazo de sus parientes. Sólo unos cuantos lugares nos recuerdan esa realidad, entre ellos la cueva Hinds, en el oriente de Texas, que se ubica en un cañón tributario del río Pecos.6 Las personas visitaron esa cueva por primera vez ya en el año 7000 a.C. Tres metros de relleno de cueva son un tesoro arqueológico oculto que conserva todo, desde plantas hasta esteras, canastas y lechos. Grupos de entre 10 y 15 personas visitaron la cueva y la usaron en prácticamente la misma forma durante miles de años. Dos áreas, una en la parte trasera de la cueva, otra en un nicho lateral, revelaron los restos de pozos para dormir forrados de pasto y hogares. Una gran área de letrinas se ubicaba entre las dos zonas para dormir. Para hacer sus camas, los visitantes cavaron pozos poco profundos y los rellenaron con pequeñas ramas frondosas. Luego colocaron una capa bien acojinada de fragmentos de esteras tejidas, en ocasiones sandalias desechadas, sobre la que se colocaba un relleno de pasto suave y una estera para dormir. Deben haber sido acogedores, pues los pozos tenían aproximadamente 0.9 metros de longitud y 0.6 metros de ancho. Eran lugares para dormir, inmanejables para cualquier otra cosa. Quienes los usaron debieron dormir en cuclillas, quizá para conservar el calor corporal.

DORMIR CON LOS ANCESTROS

Desplacémonos al año 3200 a.C., hacia la costa sur de la bahía de Skaill, en las islas Orcadas de Gran Bretaña. Esa bahía es un lugar tempestuoso y de fuertes vientos. En 1850 una gran tormenta trajo consigo mareas excepcionalmente altas y un vendaval que arrancaron el pasto de un montículo conocido como Skerrabra (en la ortografía moderna: Skara Brae), lo que reveló los contornos de antiguas construcciones de piedra. El terrateniente de la localidad, William Watt de Skaill, excavó cuatro casas y luego detuvo las labores. Nada más ocurrió hasta 1925, cuando otra tormenta feroz dañó algunos de los recintos. Los locales construyeron un rompeolas para conservar las estructuras y en el proceso encontraron más casas. Entre 1928 y 1930 Vere Gordon Childe, de la Universidad de Edimburgo, uno de los arqueólogos más eminentes de su época, excavó las construcciones para sacarlas de su capullo de arena.

A pesar de tener un conocimiento incomparable de las antiguas sociedades europeas, el incansable Childe nunca había visto algo similar a Skara Brae.7 Descubrió ocho recintos bien preservados que se vinculaban por pasajes bajos y cubiertos. Los muros de las casas siguen en pie; los techos de losas de los pasajes estaban intactos. Lo más importante es que los accesorios de piedra del interior de cada recinto habían sobrevivido. Cada uno estaba conformado por un gran cuarto rectangular con una chimenea central, dos camas a cada lado y un tocador con estantes en el muro opuesto a la entrada. Gracias a la datación por carbono 14 sabemos que Skara Brae se ocupó durante seis siglos, entre los años 3200 y 2200 a.C., un asentamiento de agricultores de la Edad de Piedra. La historia de las camas en Gran Bretaña entró al pasado distante por primera vez.

Los recintos de piedra reflejaban un cambio profundo en la sociedad de las Orcadas. Hasta hace aproximadamente tres siglos los orcadianos habían morado en estructuras de madera, cuyos interiores se dividían en compartimentos. Resulta enigmático que ese diseño doméstico fuera un reflejo del de sus tumbas. Se nos dificulta explicar por qué lo hicieron, pero en su nuevo mundo —en que ahora cultivaban e invertían en la tierra— quizá querían mantener vínculos claros con sus difuntos antepasados. Se trataba de asentamientos íntimos, tal vez organizados en torno a pequeños grupos de parentesco, donde los derechos sobre las tierras deben haber sido cruciales y los derechos ancestrales desempeñaban un papel fundamental en la vida cotidiana.

No obstante, una vez que empezaron a hacer construcciones de piedra, las ecuaciones de la vida y la muerte parecieran haber cambiado de forma significativa. A diferencia de las estructuras de madera, las casas de piedra de Skara Brae y de otros asentamientos contemporáneos duraron por generaciones. Las personas permanecían en los perdurables y sólidos hogares de sus antepasados, a veces quizá los extendían y enterraban otra vez a sus muertos ancestrales en las cercanías. Los agricultores estaban ahora anclados a sus campos y terrenos de pastoreo durante muchas vidas. Tanto la agricultura como la construcción en piedra exigían que muchas personas trabajaran y vivieran juntas de forma habitual.

En la Choza 8 había un vestidor con repisas de piedra frente a la puerta. En el centro se ubicaba un hogar. Dos camas caja de piedra sobresalen del muro, a ambos flancos del hogar. La cama del lado derecho, como en todas las casas, es más grande que la del izquierdo. Muchos han sugerido que la cama más grande era para los hombres y la más chica para las mujeres, pero otras divisiones, quizá en relación con la edad, eran fácilmente posibles. En una de las casas los elevados niveles de fósforo en una cama cercana a la puerta nos hablan de bebés que mojaban la cama y de niños pequeños que podrían haber dormido allí, pero se trata de especulaciones.

Las camas más grandes siempre estaban a la derecha, las más chicas a la izquierda, pero a diferencia de los lugares para dormir de Sibudu y Ohalo, que parecieran haber tenido muchos usos, las camas de Skara Brae eran pequeñas y estaban claramente destinadas a una gama más reducida de actividades. Tenían espacio suficiente sólo para un adulto y quizá para un niño, en especial una vez que la cama caja se rellenaba de pieles. Aunque el durmiente inquieto podría haberse sentido limitado, en ese clima helado y ventoso la calidez era más importante. Durante los prolongados y oscuros inviernos todos deben haber pasado mucho tiempo envueltos en cobijas y pieles, acostados o sentados cerca del hogar. Esa zona central iluminada por el fuego debe haber sido donde se contaban historias, se platicaba, bromeaba, amamantaba, comía y, quizá, dado el carácter estrecho de las camas e ideas muy diferentes en torno a la privacidad, se tenían relaciones sexuales. Es probable que en la noche se retiraran a la acogedora soledad de sus camas caja. Los agujeros que rodean a algunas de ellas sugieren que tal vez estaban circundadas con barandas que sostenían cortinas, ya sea en busca de calor o para impedir la entrada de la luz de verano de las islas escocesas.

Una casa en Skara Brae, islas Orcadas, Escocia, con un presunto cercado de piedra para una cama a la derecha e izquierda.

Sin embargo, cerca, en la Choza 7, algo diferente ocurría. Esa casa estaba completamente separada de sus vecinas y sólo podía llegarse a ella por un pasaje lateral. Adentro se encontraron los cuerpos de dos mujeres acostadas en una tumba de piedra bajo la cama y la sección del muro de la derecha. Las mujeres descansaban en una cista de piedra decorada con grabados que se construyó antes que la estructura. Quizá su entierro haya formado parte de un ritual fundacional: el seguro de la puerta sólo podía ponerse desde el exterior, presumiblemente para mantener adentro a sus ocupantes. Los arqueólogos se han interrogado sobre el significado de la Choza 7. ¿Acaso esa estructura aislada era un lugar en que se preparaba a los muertos sobre una cama antes de enterrarlos? ¿O era una casa de partos, que separaba los rituales que rodeaban al alumbramiento de la vida cotidiana? ¿O acaso esos entierros reflejan, una vez más, una preocupación por la continuidad de la vida, entre el pasado, el presente y el futuro? En las sociedades agrícolas el ciclo interminable de invierno, primavera, verano y otoño, de sembrar, cultivar y cosechar, definía la existencia humana. El simbolismo del nacimiento, crecer hasta la adultez y luego la muerte era un recordatorio convincente de que la vida había sido así en la época de sus ancestros y seguiría siéndolo en las vidas de quienes aún no nacían.

Sin embargo, los durmientes partieron hace mucho; las pieles, los textiles o el pasto que les proporcionaban calor y comodidad se evaporaron en un pasado transitorio. ¿Cómo podemos estar siquiera seguros de que observamos camas? Incluso en el sitio bien conservado de Skara Brae, Childe tuvo que hacer suposiciones informadas. Descubrimientos más recientes nos dicen que es casi seguro que estuviera en lo correcto. Una aldea contemporánea de unas 15 estructuras independientes en Barnhouse, justo al norte del círculo conocido como las Rocas de Stennes en Antaness Point, en la isla principal de las Orcadas, tiene muebles de piedra que incluyen más camas caja. Una casa tenía también seis recovecos que pudieron haber fungido como camas.8

Los muebles orcadianos sobrevivieron porque estaban hechos de piedra, pero ¿qué sucede cuando las camas eran de madera y se apoyaban en estacas? La mayoría de las veces todo se esfumó. No obstante, de vez en cuando, una excavación hábil revela un rompecabezas de hoyos de estacas que sobresalen como decoloraciones en tierra clara. Las camas, o cuando menos sus soportes, se presentan de forma milagrosa ante nuestros ojos. En el otro extremo de Gran Bretaña, sobre un subsuelo de caliza blanca, se encuentra el gran recinto de arcilla (o henge) de los Muros de Durrington, tres kilómetros al noreste de Stonehenge. El arqueólogo Mike Parker Pearson y sus colegas son grandes expertos en la interpretación de los significados de decoloraciones poco llamativas en la tierra.9 Con brochas y espátulas identificaron los huecos de estacas de madera de los muros de chozas y también muescas poco profundas en la caliza, donde alguna vez hubo tablones horizontales o troncos. Eran calzas para travesaños: todo lo que quedó de los cimientos de camas caja y contenedores. Parker Pearson pensó de inmediato en las camas de Skara Brae, pero éstas estaban hechas de madera. Había más. Una gran casa rectangular en el costado de una avenida que conducía de los Muros de Durrington al río cercano tenía una entrada que daba la cara al sur y piso de yeso. En el muro occidental estaban los cimientos de una cama, con otra en el muro opuesto. Otras tres casas tenían también camas dispuestas en torno a las chimeneas centrales. Las camas de los Muros de Durrington ahora no son sino fantasmas borrosos en la tierra caliza.

En los Muros de Durrington y las aldeas orcadianas las camas fungían como lugares para dormir y mantener el calor, pero, a juzgar por los descubrimientos de las Orcadas, incluso esos simples espacios para dormir tenían profundos significados simbólicos como representaciones de la continuidad. Las camas contemporáneas que se encontraron en las pequeñas islas del Mediterráneo central llamadas Gozo y Malta están imbuidas igualmente de significado y simbolismo. Sin embargo, esas camas incluyen también una innovación clave: patas.

Entre los años 3500 y 2500 a.C., mientras en Egipto y Mesopotamia comenzaban a desarrollarse civilizaciones, las sociedades agrícolas a pequeña escala de Malta y Gozo disfrutaban de una sofisticada tradición artística centrada en las sepulturas y los templos. La gente vivía en pequeñas comunidades agrícolas vinculadas por lugares de entierro comunales y centros rituales dispersos en las dos islas. Eran sociedades aisladas a las que sólo podía llegarse mediante viajes arriesgados en embarcaciones simples. Su aislamiento pareciera haber dado origen a una visión excepcionalmente rica del cosmos centrada en lugares sagrados.

Los antiguos templos de Gozo y Malta eran lugares complejos. Unas entradas estrechas conducían a un antepatio donde los espectadores podían ver cómo se desarrollaban los rituales. Campos visuales cuidadosamente diseñados dirigían la mirada de los corredores de la entrada hacia los altares y los espacios donde se exhibían objetos rituales, como modelos y estatuillas. Los interiores del templo estaban compuestos por cuartos ovalados y corredores, pero, según parece, eran pocas las personas que entraban a los recintos interiores, que tenían barras que atravesaban los pasajes. Las metáforas rituales detrás de los compartimentos y el arte nos eluden. Tumbas bajo el nivel del suelo, o hipogeos, reproducían el formato del templo, pero eran laberínticas y con un acceso más restringido. En esos lugares, donde se reunían las comunidades para realizar prácticas rituales relacionadas con el entierro de los muertos, encontramos pruebas inesperadas de camas.

Los muros profusamente pintados de los hipogeos muestran figuras humanas masculinas y femeninas sentadas o acostadas en un sillón o en una cama.10 Siete de esas figuras se representan con esculturas, con muchas que provienen de tumbas, como si representaran la muerte como un largo sueño. Todas visten faldas, lo que quizá representara una marca de estatus. Una mujer dormida, del hipogeo Hal Saflieni en Malta, yace bocabajo con los brazos estirados y las piernas rectas. Su cabeza está apoyada sobre un brazo, como si descansara cómodamente. La arqueóloga Caroline Malone cree que esa postura puede reflejar una experiencia onírica, quizá el viaje a través de capas de un cosmos estratificado, los reinos de los vivos, los muertos y lo sobrenatural. Un par de figuras esculpidas, provenientes de Brochtorff, en Gozo, están sentadas erguidas sobre una cama con una persona pequeña, quizá un niño, que ofrece una copa. Se trata de figuras señoriales sentadas en una cama adornada con patrones curvilíneos. Se colocaron cerca de numerosas copitas para ocre rojo. Malone especula que esos recipientes, así como muchos de los esqueletos bañados de ocre rojo, pueden reflejar el ciclo atemporal del nacimiento, la vida y la muerte. Dos figuras esculpidas de camas, provenientes de una pila de basura afuera de otro sitio, Tarxien, en Malta, tenían torsos, o quizá sólo cabezas, que podían moverse. Una de ellas tenía piernas rollizas que se extendían a un lado de la cama, mientras que figuras pequeñas miran hacia afuera entre los puntales de la cama. Tal vez esas representaciones estratificadas reflejen deidades ancestrales que protegían a generaciones de vivos y muertos. Las camas mismas tenían puntales cruzados y ataduras que se convertían en cómodos lugares de descanso con forma de platillos, con varias capas de juncos o paja que se tejieron y ataron al marco. Las camas parecieran haber tenido patas cortas y regordetas.