13,99 €

Mehr erfahren.

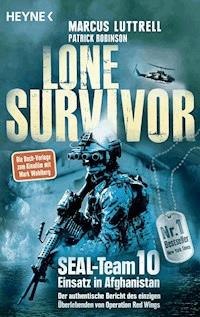

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Auf einmal stand da eine Armee . . .

SEAL-Team 10: eine Elitetruppe. Die Mission: einen Al-Qaida-Führer zur Strecke bringen. Der Feind: Dutzende zu allem entschlossene Taliban-Kämpfer. Vier SEALs gegen eine ganze Armee. Und dann bricht die Hölle los. Die Army schickt Helikopter zur Verstärkung. Neunzehn Männer kommen um, ein einziger kehrt zurück. Dies ist sein Bericht.

In einer sternenklaren Nacht im späten Juni 2005 verlassen vier US Navy SEALs ihre Basis im nördlichen Afghanistan in Richtung pakistanische Grenze. Ihr Auftrag: Gefangennahme oder Tötung eines hochrangigen Al-Qaida-Führers, der mit Osama bin Laden operieren und sich in den Bergen versteckt halten soll . . .

Lone Survivor ist die Geschichte von Marcus Luttrell, des einzigen Überlebenden der Operation Red Wings. Nicht nur seine drei Kameraden sterben im Gefecht mit einer unterschätzten gegnerischen Truppe, auch die komplette Besatzung des Special-Operations-Aviation-Regiments, das zur Rettung per Hubschrauber losgeschickt wurde, findet den Tod. Nur dank der Hilfe von Einheimischen, die ihn aufnehmen, pflegen und vor den Taliban beschützen, überlebt der schwer verletzte Luttrell. Seine Geschichte handelt von Angst, Tod und grenzenlosem Leid, aber auch von Mut und Treue, von Freundschaft und Hoffnung – und von dem unbedingten Willen zu überleben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 594

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Marcus Luttrell

mit Patrick Robinson

Lone

Survivor

SEAL Team 10

Einsatz in Afghanistan

Der authentische Bericht des einzigen Überlebenden von Operation Red Wings

Aus dem amerikanischen Englisch von Lotta Rüegger und Holger Wolandt

Die Originalausgabe erschien 2007 unter dem Titel Lone Survivor. The Eyewittness Account of Operation Redwing and the Lost Heroes of SEAL Team 10 bei Little, Brown and Company, USA.

Copyright © 2007 by Marcus Luttrell

Copyright © 2014 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Umschlaggestaltung: Hauptmann und Kompanie Werbeagentur, Zürich,

unter Verwendung eines Fotos von © MILpictures by Tom Weber/Image Bank/Getty Images

Redaktion: Ralf Dürr

Satz: EDV-Fotosatz Huber/Verlagsservice G. Pfeifer, Germering

ISBN 978-3-641-14139-4

www.heyne.de

Dieses Buch ist dem Andenken an Murph, Axe, Danny Boy, Kristensen, Shane, James, Senior, Jeff, Jacques, Taylor und Mac gewidmet. Diese elf Männer des Alfa und Echo Platoon kämpften und starben in den Bergen Afghanistans bei dem Versuch, mein Leben zu retten. Es war mir eine Ehre, mit ihnen zusammen meinem Land dienen zu dürfen. Es gibt keine wache Stunde, in der ich mich nicht an sie alle mit größter Zuneigung und tiefster, herzzerreißender Trauer erinnere.

Inhalt

Prolog

1 Nach Afghanistan in einer fliegenden Lagerhalle

2 Baby-SEALs und große Alligatoren

3 Eine Schule für Krieger

4 Willkommen in der Hölle, Gentlemen

5 Wie die Reste einer geschlagenen Armee

6 Bye, Dudes, heizt ihnen ein

7 Eine Lawine aus Feuer

8 Die letzte Schlacht um Murphy’s Ridge

9 In die Luft gesprengt, erschossen, vermutlich tot

10 Ein amerikanischer Flüchtling unter Taliban

11 Übertriebene Todesnachrichten

12 »Zwei-zwei-acht! Es ist zwei-zwei-acht!«

Epilog: Lone Star

Nachwort

Unvergessen

Dank

Über die Autoren

Bildteil

Prolog

Würde es mir jemals leichter fallen? Von Haus zu Haus, von Autobahn zu Autobahn, von Bundesstaat zu Bundesstaat? Vorerst nicht. Jetzt saß ich also wieder am Steuer eines gemieteten SUV und fuhr eine weitere Hauptstraße entlang, vorbei an Läden und einer Tankstelle, dieses Mal in einer windgepeitschten Kleinstadt an der Südküste Long Islands, Bundesstaat New York, an den langen Stränden des Atlantik. Der Winter rückte unaufhaltsam näher und der Himmel war platingrau. Schaumgekrönte Wellen rollten unter dunklen, niedrig hängenden Wolken heran. Wie außerordentlich passend, denn dieses Mal würde es schlimmer werden denn je, viel schlimmer.

Ich fand meinen Orientierungspunkt, das örtliche Postamt, bog ein und parkte hinter dem Gebäude. Wir stiegen aus dem Auto in die Kälte dieses Novembertages, das letzte Laub wirbelte um unsere Füße. Niemand wollte die Führung übernehmen, keiner der fünf Männer, die mich begleiteten, und einen Augenblick lang standen wir herum wie eine Gruppe pausierender Postboten.

Ich wusste, wo ich hinmusste. Das Haus stand nur ein paar Meter die Straße hinunter. In gewisser Weise war ich bereits dort gewesen – in Südkalifornien, in Nordkalifornien und Nevada. In den nächsten Tagen würde ich noch nach Washington und Virginia Beach reisen. Und es würde sich jedes Mal wiederholen.

Ich würde die niederschmetternde Trauer der Familien miterleben, den Schmerz, der über einen kommt, wenn junge Menschen aus der Blüte ihres Lebens gerissen werden. Dasselbe leere Gefühl in jedem Zuhause. Dieselben unkontrollierbaren Tränen. Dieselbe Verzweiflung von Menschen, die tapfer zu sein versuchen, wenn ihr Leben förmlich in Stücke geschossen wird. Voller Trauer. Ohne Trost.

Wie schon zuvor war ich der Überbringer der schrecklichen Botschaft, als hätte niemand vor meinem Eintreffen die Wahrheit gekannt, so viele Wochen und Monate nach so vielen Begräbnissen. Für mich würde diese kleine Zusammenkunft in Patchogue, Long Island, die schlimmste sein.

Ich versuchte mich zusammenzureißen. Aber wieder hörte ich diesen schrecklichen, quälenden Schrei in meinem Kopf, der sich einen Weg in meine einsamen Träume erzwang und mich Nacht für Nacht weckte. Die Bestätigung meiner Schuld. Der unendlichen Schuld des Überlebenden.

»Hilf mir, Marcus! Bitte, hilf mir!«

Verzweifeltes Flehen in den Bergen eines fremden Landes. Ein Schrei, der in den Schluchten eines der einsamsten Orte der Erde widerhallte. Das fast unmenschlich klingende Weinen eines tödlich Verwundeten. Eine Bitte, der ich nicht nachkommen konnte. Ich kann sie nicht vergessen. Weil sie der beste Mensch, dem ich je begegnet bin, an mich gerichtet hatte, der Mann, der mein bester Freund war.

Alle diese Besuche waren schlimm gewesen. Dans Schwester und Ehefrau, die sich gegenseitig stützten. Erics Vater, ein Admiral, der mit seiner Trauer allein war. James’ Verlobte und sein Vater. Axes Frau und die Freunde seiner Familie. Shanes verzweifelte Mutter in Las Vegas. All diese Besuche waren schrecklich. Aber dieser würde noch viel schlimmer werden.

Schließlich übernahm ich die Führung durch aufwirbelndes Herbstlaub in eine kalte, abweisende Straße zu einem kleinen Haus mit einem winzigen Garten, dessen Rasen nicht mehr gemäht wurde. Die Lämpchen über einer amerikanischen Flagge im Wohnzimmerfenster waren eingeschaltet, die Lichter eines Patrioten, die nach wie vor herausfordernd brannten, als weilte er noch unter uns. Mikey hätte das gefallen.

Wir hielten einen Augenblick inne, dann gingen wir die wenigen Stufen hinauf und klopften an die Tür. Die Frau, die uns öffnete, war hübsch, hatte langes, dunkles Haar, und die Tränen standen ihr bereits in den Augen. Es war Mikeys Mutter.

Sie wusste, dass ich der Letzte war, der ihn noch lebend gesehen hatte. Sie begegnete meinem Blick mit einer so tiefen Trauer, dass es mir fast das Herz zerriss. Dann sagte sie leise: »Danke, dass Sie gekommen sind.«

Mit ruhiger Stimme erwiderte ich: »Ich bin wegen Ihres Sohnes gekommen.«

Als wir alle ins Haus gingen, fiel mir als Erstes ein großes gerahmtes Foto auf dem Tisch in der Diele auf. Ein Mann sah mich mit einem verschmitzten Lächeln an. Das war Mikey leibhaftig. Jetzt hörte ich seine Mutter fragen: »Er hat doch nicht gelitten, oder? Bitte, sagen Sie mir, dass er nicht gelitten hat.«

Ich musste mir mit dem Jackenärmel die Augen trocknen, ehe ich erwiedern konnte: »Nein, Maureen. Er hat nicht gelitten. Er war sofort tot.«

Ich antwortete ihr, wie sie es wünschte. Diese Art taktischer Reaktion erwies sich als die wesentliche Ausrüstung des letzten Überlebenden.

Ich versuchte ihr vom unbeugsamen Mut ihres Sohnes zu erzählen, von seiner Willensstärke, seiner eisernen Disziplin. Und wie erwartet hatte sie die Tatsache noch nicht akzeptiert, das geschah erst, als sie in einen Zusammenhang gestellt wurde. Ich war der entscheidende Überbringer der endgültigen, schlimmen Botschaft.

Im Verlauf der nächsten Stunde versuchten wir uns wie Erwachsene zu unterhalten, was sich als zu schwierig erwies. So vieles hätte gesagt werden können, und so vieles würde nie ausgesprochen werden. Und auch noch so viel Unterstützung meiner drei Freunde sowie eines Feuerwehrmannes und eines Polizisten aus New York City konnte daran nichts ändern.

Aber dies war eine Reise, die zu Ende geführt werden musste, ganz egal was sie mir abverlangte. Von Haus zu Haus, von Trauer zu Trauer. Denn ich wusste, was es für jeden einzelnen dieser Menschen bedeuten würde, die Qualen mit jemandem zu teilen, der tatsächlich dort gewesen war.

Ich hielt dies für meine Pflicht, was es mir aber nicht leichter machte. Beim Abschied umarmte Maureen uns alle. Förmlich nickte ich der Fotografie meines besten Freundes zu, und wir folgten dem tristen schmalen Weg auf die Straße zurück.

Heute Abend würde es ebenso schlimm werden, weil wir dann Heather, Mikeys Verlobte, in ihrer Wohnung in New York City besuchen würden. Es war einfach nicht fair. Inzwischen hätten sie verheiratet sein sollen. Morgen würde ich den Nationalfriedhof Arlington und die Gräber von zwei weiteren abwesenden Freunden aufsuchen.

Es war eine lange und melancholische Reise durch die Vereinigten Staaten von Amerika, die von der Organisation bezahlt wurde, für die ich arbeite. Wie ich, wie wir alle, ist sie voller Verständnis. Und wie bei vielen großen Unternehmen, die über loyale Mitarbeiter verfügen, lassen sich anhand ihrer Unternehmensphilosophie, sozusagen ihrer Verfassung, viele Schlüsse über sie ziehen.

Dieses Schriftstück definiert ihre Mitarbeiter und deren Wertvorstellungen. Etliche Jahre habe ich versucht, mein Leben an dem ersten Absatz auszurichten:

In Zeiten der Unsicherheit gibt es eine besondere Art von Krieger, der bereit ist, dem Ruf seiner Nation zu folgen. Ein gewöhnlicher Mann mit einem ungewöhnlichen Willen, sich durchzusetzen. Durch Not gestählt steht dieser Mann an der Seite von Amerikas besten Spezialtruppen, um seinem Land und dem amerikanischen Volk zu dienen und dessen Lebensweise zu schützen. Ich bin dieser Mann.

Ich heiße Marcus. Marcus Luttrell. Ich bin ein US Navy SEAL, ein Team Leader des SDV Team 1, Alfa Platoon. Wie jeder andere SEAL bin ich an Waffen, Sprengstoff und im unbewaffneten Nahkampf ausgebildet. Ich bin außerdem Scharfschütze und der Sanitäter des Platoon. Aber vor allen Dingen bin ich US-Amerikaner, und wenn die Stunde schlägt, dann komme ich und kämpfe für mein Land und für meine Teamgefährten. Wenn nötig, bis in den Tod.

Das liegt nicht nur daran, dass mich die SEALs dazu ausgebildet haben, sondern daran, dass ich das will. Ich kämpfe mit dem Lone Star von Texas auf meinem rechten Ärmel und einer weiteren Texasflagge auf meiner Brust. Eine Niederlage ist für mich unvorstellbar.

Mikey starb im Sommer 2005, während er an meiner Seite im Hochland im Nordosten Afghanistans kämpfte. Er war der beste Offizier, der mir je begegnet ist, ein eiserner, unerschütterlicher Kämpfer mit riesigem, fast unvorstellbarem Mut im Angesicht des Feindes.

Zwei, die es sich durchaus vorstellen konnten, waren meine beiden anderen Kumpel, die ebenfalls dort kämpften und starben: Danny und Axe, zwei amerikanische Helden, zwei herausragende Mitglieder einer Truppe, deren Tapferkeit allgemein bekannt ist. Ihr Leben ist ein Zeugnis für einen wesentlichen Absatz in der Philosophie der US Navy SEALs:

Ich gebe niemals auf. Ich bleibe eisern, Widerstand beflügelt mich. Meine Nation erwartet von mir, dass ich physisch härter und mental stärker bin als meine Feinde. Werde ich zu Fall gebracht, stehe ich wieder auf, jedes Mal. Ich werde meine letzten Kräfte aufbieten, um meine Gefährten zu beschützen und unsere Mission zu erfüllen. Niemals meide ich den Kampf.

Ich schreibe dieses Buch für meine drei Kameraden Mikey, Danny und Axe. Denn wenn ich es nicht schreibe, wird niemand jemals von dem unbeugsamen Mut dieser drei Amerikaner im Kampfeinsatz erfahren. Und das wäre die allergrößte Tragödie.

Kapitel 1

Nach Afghanistan in einer fliegenden Lagerhalle

D er Tag der Abrechnung war gekommen. Wir würden uns die Burschen schnappen, die hinter den Anschlägen auf das World Trade Center steckten. Allerdings nicht die eigentlichen Täter, sondern ihre Kumpane – die Irren, die uns nach wie vor den Tod wünschten und die es wohl wieder versuchen würden.

Abschiede fallen bei den Navy SEALs kurz aus. Ein rasches Schulterklopfen, eine kräftige Umarmung, aber niemand spricht aus, was wir alle denken: Auf ein Neues, Freunde, jetzt ziehen wir also wieder in den Krieg. Ein weiterer Krisenherd, ein weiterer unbedarfter Feind, der gegen uns sein Glück versuchen will … Sie können nicht ganz bei Trost sein.

Das ist typisch SEALs, der unausgesprochene Kodex der Elitekrieger der US-Streitkräfte. Riesige, schnelle, maximal durchtrainierte Burschen, die bis an die Zähne bewaffnet, aber auch Experten in unbewaffnetem Nahkampf sind, so leise, dass niemand sie kommen hört. Die SEALs sind Meister der Strategie, hervorragende Schützen, wahre Künstler mit Maschinenpistolen und, wenn nötig, auch recht geschickt mit Messern. Kurz und gut, wir glauben, dass es nur sehr wenige Probleme auf der Welt gibt, die wir nicht lösen könnten.

Wir sind auf dem Meer (sea), in der Luft (air) und auf dem Land (land) im Einsatz, und daher heißen wir auch US Navy SEALs, unter Wasser, auf dem Wasser oder außerhalb des Wassers. Kein Problem für uns.

Der Ort, zu dem wir jetzt unterwegs waren, befand sich extrem weit weg vom Wasser auf 3000 Meter Höhe in einer baumlosen Mondlandschaft. Ein Gebirge in einem der einsamsten Länder der Welt. Afghanistan.

»Bye, Marcus.« − »Viel Glück, Mikey.« − »Immer mit der Ruhe, Matt.« − »Bis dann, Leute.« Es kommt mir so vor, als sei es gestern gewesen: Jemand öffnete die Tür unserer Stube, und das Licht fiel in die warme, dunkle Nacht Bahrains, dieses seltsamen Wüstenkönigreichs, das mit Saudi-Arabien durch eine 16 Meilen lange Brückenkonstruktion, den König-Fahd-Damm, verbunden wird.

Zu sechst traten wir in unseren leichten kakifarbenen Kampfanzügen und Oakley-Springerstiefeln in die angenehm warme Brise. Es war März 2005 und noch nicht heißer als in der Hölle wie im Sommer. Für eine Gruppe Amerikaner, selbst für einen Texaner wie mich, war es jedoch ungewöhnlich warm. Bahrain liegt auf dem 26. Breitengrad, das heißt 400 Meilen südlich von Bagdad, und dort ist es heiß.

Unsere Einheit befand sich im Süden der Hauptstadt Manama, in der Nordostecke der Insel. Das bedeutete, dass wir die Stadt durchqueren mussten, um zur US Air Base auf Muharraq Island zu gelangen, um Bahrain zu verlassen. Das machte uns zwar nichts aus, gefiel uns aber auch nicht besonders.

Diese kurze Fahrt von etwa fünf Meilen führte uns durch eine Stadt, die unsere Gefühle in vielem widerspiegelte. Die Einheimischen liebten uns nicht gerade. Sie sahen uns verdrossen an, als hätten sie das amerikanische Militär endgültig satt. Es gab Viertel in Manama, die als Gegenden mit schwarzen Flaggen bekannt waren. Händler, Ladenbesitzer und Privatleute hängten schwarze Fahnen an die Tür, um zu signalisieren, dass Amerikaner nicht willkommen waren.

Überall in der arabischen Welt stößt man auf diesen unterschwelligen Hass, und wir wussten, dass es viele gab, die mit den islamischen Extremisten und Fanatikern der Taliban und al-Qaidas sympathisierten. Die schwarzen Fahnen erfüllten ihren Zweck. Wir machten um diese Orte einen großen Bogen.

Trotzdem mussten wir die Stadt in einem nicht gepanzerten Fahrzeug auf dem Scheich-Hamad-Damm, benannt nach dem Emir, durchqueren. Es gibt viele Dämme, und es kommen vermutlich noch einige hinzu, da der flache Archipel von Bahrain vor der Westküste von Saudi-Arabien im Persischen Golf aus zweiunddreißig weiteren, viel kleineren Inseln gebildet wird.

Wie auch immer: Wir setzten unseren Weg durch Manama nach Muharraq fort, wo südlich vom Bahrain International Airport die US Air Base liegt. Eine riesige C-130 Hercules, ein gigantisches Turboprop-Frachtflugzeug erwartete uns, eines der lautesten Flugzeuge der Stratosphäre, eine große, widerhallende, stählerne Höhle, die konstruiert wurde, um Schwerlasten aufzunehmen und nicht sensible, empfindliche, poetische Träumer wie uns.

Wir verluden und verstauten unsere unabdingbare Ausrüstung: schwere Waffen (Maschinenpistolen), M4-Gewehre, SIG Sauer 9 mm-Pistolen, Pigstickers (Nahkampfmesser), Patronengürtel, Granaten, Sanitäts- und Funkausrüstung. Ein paar Jungs hängten Hängematten aus stabilen Netzen auf. Alle anderen machten es sich auf Sitzen bequem, die ebenfalls aus Netzen bestanden. Businessclass war das nicht gerade. Aber Frogs reisen mit leichtem Gepäck und erwarten keinen Komfort. Ich meine natürlich Frogmen − Kampfschwimmer −, und das waren wir alle.

Eingesperrt in dieser fliegenden Lagerhalle, die eine äußerst primitive Form des Passagiertransports darstellte, wurde munter drauflosgeschimpft und -gestöhnt. Aber sobald wir sechs uns auf einem infernalischen Schlachtfeld befanden, tropfnass, unterkühlt, verwundet, in einer Falle gefangen, zahlenmäßig rettungslos unterlegen und um unser Leben kämpften, dann kam uns kein Laut der Klage über die Lippen. So funktioniert unsere Bruderschaft, deren Bande hauptsächlich mit Blut besiegelt werden. Schwer errungen, unzerstörbar. Sie basiert auf gemeinsamem Mut und gegenseitigem Vertrauen. Keine Truppe dieser Welt kann sich mit uns messen.

Die Besatzung vergewisserte sich, dass wir alle angeschnallt waren, dann heulten die Boeing-Triebwerke auf. Der Lärm war sagenhaft! Ich hätte genauso gut direkt im Getriebe sitzen können. Die Maschine bebte und dröhnte, als wir auf der Startbahn beschleunigten und Richtung Südwest abhoben, direkt in den Wüstenwind, der von der Arabischen Halbinsel herüberwehte. Keine anderen Passagiere befanden sich an Bord, nur die Besatzung und wir, die wir den Auftrag der US-Regierung und unseres Oberbefehlshabers Präsident George W. Bush auszuführen hatten. In gewissem Sinne waren wir ganz allein. Wie immer.

Über dem Golf von Bahrain neigte sich die Maschine in eine weit ausholende Linkskurve und schwenkte auf unseren östlichen Kurs ein. Verdammt viel schneller wäre es gegangen, über den Golf direkt nach Nordosten zu fliegen, aber dann hätten wir uns über dem heiklen südlichen Hochland der Islamischen Republik Iran befunden, und darauf legten wir keinen gesteigerten Wert.

Stattdessen hielten wir uns im Süden hoch über der küstennahen Wüste der Vereinigten Arabischen Emirate, nördlich des sengenden Sandes der Rub al-Chali, des »Leeren Viertels«, der größten Sandwüste der Erde. Hinter uns lagen der Hexenkessel des Irak, wo man uns verabscheute, und Kuwait, zwei Länder, in denen ich früher stationiert gewesen war. Unter uns befanden sich die freundlicher gesinnten Wüstenkönigreiche Katar, das zukünftige Erdgaszentrum, das ölreiche Abu Dhabi und die funkelnden, modernen Hochhäuser Dubais. Weiter im Osten ließ sich die felsige Küste Omans ausmachen.

Keinen von uns betrübte es sonderlich, Bahrain zu verlassen, das erste Land im Mittleren Osten, in dem Öl entdeckt worden war. Es hat seine Geschichte, und es machte uns oft Spaß, mit den Händlern auf den Märkten um alles zu feilschen. Aber wir fühlten uns dort nie heimisch. Und als wir in den dunklen Himmel aufstiegen, hatten wir das Gefühl, alles Fürchterliche in den nördlichen Regionen des Golfs zurückzulassen, um eine brandneue Mission in Angriff zu nehmen. Eine, die wir verstanden.

In Bagdad stellten wir uns oft einem unsichtbaren Feind, der erst einmal aufgespürt werden musste. Und wenn wir ihn gefunden hatten, wussten wir kaum, wer er war, al-Qaida oder Taliban, Schiit oder Sunnit, Iraker oder Ausländer, ein Freischärler Saddams oder ein Aufständischer, der für irgendeinen Gott kämpfte, der sich von unserem unterschied. Für einen, der das Töten unschuldiger Zivilisten sanktioniert. Für einen Gott, der die Zehn Gebote mit einem Tritt ins Aus befördert.

Sie waren allgegenwärtig, immer gefährlich, und vermittelten uns ein klares Muster totaler Verwirrung, falls Ihr versteht, was ich meine. Während wir uns in unserer großen Hercules-Frachtmaschine einrichteten, ließen wir einen Ort zurück, der sich systematisch selbst zerstörte, um einem Ort entgegenzustreben, dessen archaische Bergbewohner alles daransetzten, uns zu zerstören.

Afghanistan. Das war wirklich etwas ganz anderes. In den Bergen im Nordosten, den westlichen Ausläufern des riesigen Hindukusch, hatten die Taliban den Verrückten von al-Qaida Unterschlupf gewährt und die verblendeten Anhänger Osama bin Ladens beschützt, während sie ihren Anschlag auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001 planten.

Hier hatten bin Ladens Kämpfer Trainingsstützpunkte errichtet. Al-Qaida bedeutet nichts anderes als Basis, und die Taliban gewährleisteten diese für das Geld des saudi-arabischen Fanatikers bin Laden. Im Augenblick schickten sich ebenjene Burschen, die letzten Taliban und die letzten Stammeskämpfer al-Qaidas, an, wieder von vorne anzufangen, sich den Weg durch die Bergpässe freizuschießen und neue Trainingscamps und militärische Stützpunkte zu errichten, um schließlich die Macht an sich zu reißen und die demokratisch gewählte Regierung zu stürzen.

Es waren zwar nicht genau dieselben Leute, die den 11. September geplant hatten, aber sie waren ganz sicher ihre Abkömmlinge, ihre Erben, ihre Anhänger. Sie gehörten zur selben Meute, die den Nord- und Südturm des World Trade Center in New York an diesem furchtbaren Dienstagmorgen des Jahres 2001 zum Einsturz gebracht hatten. Unsere Aufgabe war es, ihnen Einhalt zu gebieten, und zwar bereits in diesen Bergen, mit welchen Mitteln auch immer.

Bislang hatten diese Leute aus den Bergen unserem Militär bei Scharmützeln richtig Ärger bereitet. Das war mehr oder weniger der Grund, warum die hohen Tiere uns angefordert hatten. Wenn es wirklich ungemütlich wird, dann holt man normalerweise uns. Deswegen verwendet die Navy auch Jahre darauf, SEAL-Teams in Coronado in Kalifornien und in Virginia Beach auszubilden. Insbesondere für Zeiten wie diese, wenn Uncle Sam seine Samthandschuhe ablegt und die eiserne Faust des SPECWARCOM (Special Forces Command) zum Einsatz kommt.

Deswegen waren wir alle dabei. Unsere Mission mochte strategisch und auch geheim sein, aber eine Sache war zumindest den sechs SEALs in der dröhnenden Hercules hoch über der Arabischen Wüste kristallklar: Der Tag der Abrechnung war gekommen. Wir würden uns die Burschen schnappen, die hinter den Anschlägen auf das World Trade Center steckten. Allerdings nicht die eigentlichen Täter, sondern ihre Kumpane, die Irren, die uns nach wie vor den Tod wünschten und die es wohl wieder versuchen würden.

Wir wussten, was wir zu tun hatten, und wir wussten, wohin wir unterwegs waren: Zu den hohen Gipfeln des Hindukusch, in die Berge, in denen sich bin Laden vielleicht immer noch aufhielt und in denen sich seine neuen Anhängerscharen versteckten. Irgendwo.

Die Eindeutigkeit unseres Vorhabens inspirierte uns. Die staubigen Gassen Bagdads, in denen bereits Dreijährige uns zu hassen lernten, hatten wir hinter uns gelassen. In Afghanistan erwartete uns ein uraltes Schlachtfeld, auf dem wir es in Sachen Stärke, List und Ausrüstung mit unserem Feind aufnehmen wollten.

Gewöhnliche Soldaten hätte die Lage vielleicht eingeschüchtert, aber nicht uns SEALs. Ich kann mit absoluter Gewissheit sagen, dass wir unserer Aufgabe entgegenfieberten. Wir freuten uns darauf, in offenem Terrain unsere Arbeit zu verrichten, und wir waren uns unseres Erfolges, unseres Trainings, unserer Erfahrung und unseres Urteilsvermögens gewiss. Wir waren unbesiegbar. So hat man es uns beigebracht, und wir glauben daran.

Schwarz auf weiß ist dies in der offiziellen Philosophie der US Navy SEALs nachzulesen, deren letzten beiden Absätze lauten:

Wir trainieren für den Krieg und kämpfen, um zu siegen. Ich stehe bereit, meine volle Kampfkraft einzusetzen, um meine Mission und die Ziele meines Landes mit Erfolg zu krönen. Die Ausführung meiner Pflichten erfolgt rasch und, falls erforderlich, mit Härte, aber auf Grundlage der Prinzipien, zu deren Verteidigung ich angetreten bin.

Tapfere Männer haben gekämpft und sind gestorben und haben damit die stolze Tradition und den gefürchteten Ruf aufgebaut, die ich aufrechterhalten werde. Unter den schlimmsten Bedingungen wird das Vermächtnis meiner Teamgefährten meine Entschlossenheit stärken und jede meiner Taten stillschweigend lenken. Ich werde nicht scheitern.

Wir hatten uns alle einen Bart wachsen lassen, um afghanischen Kämpfern zu ähneln. Es war uns wichtig, unmilitärisch zu wirken und in der Menge nicht aufzufallen. Trotzdem kann ich garantieren, dass ich drei SEALs an einem belebten Flughafen jederzeit ausmachen würde. Ihre Haltung, ihr Selbstvertrauen, ihre offensichtliche Disziplin und ihre Gangart würden sie verraten. Ich sage nicht, dass sie sonst noch jemandem auffallen würden, aber mir ganz sicher.

Die Burschen, die mit mir aus Bahrain aufbrachen, waren selbst für SEAL-Verhältnisse erstaunlich vielfältig. Es waren Sergeant Matthew Gene Axelson, noch keine dreißig, ein Unteroffizier aus Kalifornien, verheiratet mit seiner innig geliebten Cindy, seinen Eltern Cordell und Donna sowie seinem Bruder Jeff herzlich zugetan.

Ich nannte ihn immer nur Axe und kannte ihn gut. Mein Zwillingsbruder Morgan war sein bester Freund. Er hatte uns in Texas besucht, und wir hatten beide lange dem SEAL Delivery Vehicle Team 1, Alfa Platoon, angehört. Er und Morgan hatten bei den SEALs zusammen Schwimmen trainiert und die Sniper School, die Scharfschützenschule, absolviert.

Axe war ein stiller Zeitgenosse, eins fünfundneunzig groß, hatte durchdringend blaue Augen und lockiges Haar. Er war klug und der beste Trivial-Pursuit-Spieler, dem ich je begegnet bin. Ich unterhielt mich gerne mit ihm, weil er so viel wusste. Er wartete mit Antworten auf, die selbst die Gelehrsamkeit eines Harvard-Professors in den Schatten stellten. Orte, Länder, Bevölkerungszahlen, wichtigste Industrien.

Im Team verhielt er sich professionell. Nie verlor er die Fassung, und er wusste immer genau, was er tat. Er war einfach so ein Mensch. Was für andere schwierig und verwirrend war, meisterte er normalerweise mit Leichtigkeit. Im Kampf war er ein herausragender Sportler, schnell, gnadenlos, wenn nötig brutal. Diese Seite lernte seine Familie nie kennen. Sie sah nur den gelassenen, fröhlichen Marinesoldaten, der zweifellos Golfprofi hätte werden können – einen Mann, der gerne lachte und ein kaltes Bier zu schätzen wusste.

Einem besseren Menschen hätte man kaum begegnen können. Er war ein unglaublicher Mann.

Dann war da noch mein bester Freund Michael Patrick Murphy, ebenfalls noch keine dreißig, ein Hockeyspieler, der am Penn State College sein Examen mit Auszeichnung bestanden und von mehreren Universitäten eine Zusage für das Jurastudium erhalten hatte, dann aber das Ruder umlegte und die United States Navy ansteuerte. Mikey war eine Leseratte. Sein Lieblingsbuch war Steven Pressfields Gates of Fire über den unsterblichen Heldenmut der Spartaner in der Schlacht bei den Thermopylen.

Nach Stationierungen in Jordanien, Katar und Dschibuti am Horn von Afrika kannte er sich ausgesprochen gut mit den Verhältnissen im Nahen Osten aus. Wir heuerten gleichzeitig bei den SEALs an, und unser gemeinsamer Hang zur Besserwisserei hat uns vermutlich zusammengeführt. Außerdem konnten wir beide nicht schlafen, wenn wir gestresst waren. Unsere Schlaflosigkeit verband uns ebenso sehr wie unser Humor. Wir verbrachten halbe Nächte zusammen, und ich kann ehrlich sagen, dass mich niemand so zum Lachen bringen konnte wie er.

Ich stichelte immer, dass er schmutzig sei. Wir waren manchmal wochenlang tagtäglich auf Patrouille. Es gab keine Gelegenheit zum Duschen, außerdem war das ohnehin sinnlos angesichts des Umstands, dass man wenige Stunden später wieder bis zu den Schultern im Sumpf steckte. Ein typisches Wortgeplänkel zwischen mir, dem Unteroffizier, und Offizier Mikey konnte etwa folgendermaßen lauten:

»Mikey, du stinkst ja granatenmäßig, verdammt noch mal. Warum duschst du nicht endlich?«

»Natürlich, Marcus. Erinnere mich morgen bitte dran.«

»Roger, Sir!«

Für jene, die ihm lieb und teuer waren, pflegte er Mitbringsel im Geschenkeladen, auch als US-Highway-System bekannt, zu besorgen. Ich erinnere mich daran, dass er seiner bildschönen Freundin Heather einen in Geschenkpapier verpackten Leitkegel zum Geburtstag überreichte. Zu Weihnachten bekam sie eines dieser roten Blinklichter, die man nachts auf diese Kegel aufstecken kann. Natürlich ebenfalls in Geschenkpapier. Einmal schenkte er mir ein Stoppschild zum Geburtstag.

Ihr hättet seine Reisetasche sehen sollen. Sie war riesig. Eine höhlenartige Hockeytasche, wie sie von seiner Lieblingsmannschaft, den New York Rangers, benutzt wurde. Es handelte sich um das schwerste einzelne Gepäckstück der gesamten Marine. Nirgends war jedoch ein Rangers-Logo zu entdecken. Auf der Tasche standen oben einfach nur zwei schlichte Worte: Piss off.

Es gab keine Situation, in der er nicht eine witzige Bemerkung parat hatte. Mikey war einmal in einen schrecklichen und fast tödlichen Unfall verwickelt; einer unserer Kumpel erkundigte sich, was denn eigentlich geschehen war.

»Hör schon auf«, erwiderte der Lieutenant aus New York, als sei er das Thema ausgesprochen leid. »Dass du immer von diesem alten Scheiß anfängst. Vergiss es einfach.«

Der Unfall hatte sich nur zwei Tage zuvor ereignet.

Er war einer der besten Offiziere, denen ich je begegnet bin, ein geborener Anführer, ein einzigartiger SEAL, der niemals herumkommandierte. Er sagte immer Bitte und Würde es dir etwas ausmachen, niemals Tu dies, tu das. Und er duldete nicht, dass andere höhere Offiziere oder Unteroffiziere seine Jungs tadelten.

Er bestand darauf, sich vor seine Männer zu stellen, und übernahm immer die Verantwortung. Wenn ein Tadel fällig war, dann nahm er die Schuld auf sich. Niemand durfte es wagen, ihn zu umgehen und einen seiner Jungs anzublaffen, denn er konnte richtig unangenehm werden, wenn man ihn ärgerte. Und solche Dinge ärgerten ihn.

Er war ein ausgezeichneter Taucher und ausdauernder Schwimmer, allerdings, und das war seine einzige Schwäche, ein wenig langsam. Einmal, als wir gemeinsam eine Zwei-Meilen-Schwimmrunde unternahmen, war er, als ich den Strand erreichte, spurlos verschwunden. Zu guter Letzt sah ich ihn 400 Meter vom Ufer entfernt durchs Wasser strampeln. Meine Güte, er braucht Hilfe, war mein erster Gedanke.

Also stürzte ich mich wieder in das eisige Meer, um ihn zu retten. Ich bin kein sonderlich guter Läufer, aber im Wasser bin ich richtig schnell. Ohne größere Mühe war ich bei ihm. Ich hätte es besser wissen sollen.

»Verschwinde, Marcus!«, schrie er. »Ich bin ein TAC-Rennwagen auf Hochtouren. Misch dich nicht ein, Marcus. Du hast es hier mit einem Rennwagen zu tun.«

Typisch Mike Murphy. Wenn ich diese Geschichte irgendeinem SEAL in unserem Platoon erzählt hätte, ohne den Namen zu nennen, um dann zu fragen, von wem sie handelt, dann hätten alle Mikey geraten.

Mir gegenüber in der Hercules saß Senior Chief Daniel Richard Healy, ebenfalls ein hervorragender Navy SEAL, eins neunzig groß, siebenunddreißig Jahre alt, verheiratet mit Norminda und Vater von sieben Kindern. Er stammte aus New Hampshire und war 1990 in die Navy eingetreten. Er war zu den SEAL-Teams befördert worden und hatte nahezu fließend Russisch gelernt.

Danny und ich dienten drei Jahre im selben Team, dem SDV Team 1. Er war etwas älter als die meisten von uns und bezeichnete uns immer als seine Kids, als hätte er nicht schon genug zu Hause.

Er liebte uns alle, seine beiden großen Familien, mit der gleichen Leidenschaft: seine Frau, seine Kinder, seine Schwestern und Brüder, seine Eltern und seine noch größere Familie, die bislang auf der Insel Bahrain stationiert gewesen war. Danny war sogar noch schlimmer als Mikey, wenn es darum ging, seine SEALs zu verteidigen. Niemand wagte es, uns anzuschreien, wenn er in der Nähe war.

Eifrig bewachte er seine Herde, recherchierte jede Mission mit erschöpfender Gründlichkeit, sammelte Geheimdienstinformationen, studierte die Landkarten, Lageskizzen, Fotos, das gesamte verfügbare Aufklärungsmaterial. Er behielt die geplanten Einsätze im Auge und sorgte dafür, dass seine Kids immer an vorderster Front dabei waren, denn dafür waren wir ausgebildet, und danach sehnten wir uns.

Dan schonte niemanden. Es gab Momente, in denen wir uns wirklich nicht einig waren. Er war sich immer absolut sicher, dass er als Einziger genau wusste, wo ’s langgeht. Aber sein Herz hatte er am rechten Fleck. Dan Healy war ein großartiger Navy SEAL, ein Vorbild für jeden Senior Chief, ein eiserner Kämpfer, der sowohl Stratege war als auch seinen Job bis in die Fingerspitzen beherrschte. Ich habe mich fast jeden Tag meines Lebens bei den SEALs persönlich mit Big Dan unterhalten.

Irgendwo über unseren Köpfen lag Petty Officer Second Class Shane Patton in seiner Hängematte mit Rock ’n’ Roll im Kopfhörer, ein 22-jähriger Surfer und Skater, der aus Las Vegas, Nevada, stammte. Mein Schützling. Ich war der erste Funker, Shane war meine Nummer zwei. Wie ein viel jüngerer Mike Murphy war er ein Meister witziger Kommentare, und wie zu erwarten, war er ein ausgezeichneter Taucher.

Es fiel mir schwer, mich mit Shane zu identifizieren, weil er so extrem anders als ich war. Einmal, als ich die Fernmeldestelle betrat, war er im Begriff, einen Leopardenfellmantel im Internet zu bestellen.

»Was willst du denn damit?«, fragte ich.

»Der ist einfach cool«, erwiderte er, und damit war die Diskussion für ihn beendet.

Shane war groß, robust und blond, grinste gerne unverschämt und war wahnsinnig klug. Ich musste ihm nie erklären, was zu tun war, er wusste es immer von selbst. Anfänglich irritierte mich das ein wenig. Ihr wisst schon, wenn man jemandem, der viel jünger ist, Anweisungen erteilt, und es stellt sich heraus, dass er bereits alles erledigt hat. Und zwar jedes Mal. Es dauerte eine Weile, bis ich mich an die Tatsache gewöhnt hatte, dass ich einen Assistenten hatte, der so schlau war wie Matt Axelson. Und schlauer kann man nicht sein.

Shane war wie viele dieser jungen Strandgötter sehr entspannt. Seine Kumpels hätten wahrscheinlich von „supercool“ oder so gesprochen. Bei einem Funker ist diese Eigenschaft unbezahlbar. Während eines Feuergefechts mit Shane im Hauptquartier am Funkgerät hatte man es immer mit einem extrem gelassenen und ausgesprochen beherrschten SEAL-Funker zu tun. Ich meine natürlich, mit einem Dude.

Das war das Wort, das Shane in allen Zusammenhängen gebrauchte. Selbst ich war für ihn ein Dude. Selbst der Präsident der Vereinigten Staaten war für ihn ein Dude. Ein größeres Lob hätte er Präsident Bush gar nicht aussprechen können, das war der vergoldete Orden, den die Götter der Surfer zu vergeben hatten. Er ist ein echter Dude, Mann, ein echter Dude.

Er war Sohn eines Navy SEAL, und sein stiller, selten ausgesprochener Wunsch war es, genauso zu sein wie sein Dad, James J. Patton. Er wollte zu den Navy-Fallschirmspringern, bei denen sein Vater einmal gedient hatte. Er hatte die Grundausbildung in Fort Benning, Georgia, absolviert, sich dann für die SEALs qualifiziert und war anschließend zum SDV Team 1, Alfa Platoon, gestoßen. Fünf Monate später begleitete er uns auf unserem Flug nach Afghanistan.

Alles, was Shane in seinem kurzen Leben unternahm, war herausragend. In der Highschool war er der Star-Pitcher und beim Baseball der beste Außenfeldspieler. Er spielte richtig gut Gitarre und war in einer Band namens True Story, deren Qualitäten sich mir jedoch nie so recht erschlossen haben. Er war ein hervorragender Fotograf und ein versierter Automechaniker und Techniker. Ganz allein hatte er zwei alte VW-Käfer restauriert und getunt. Er hatte einen weiteren Käfer erworben, von dem er behauptete, er werde »der am besten getunte Käfer, Dude. Denn nur darum geht es mir.«

Shane war geschickt im Umgang mit Computern und verbrachte Stunden auf Myspace, um sich mit seinen Freunden auszutauschen: Hey, Dude, wie geht’s?

Das sechste Mitglied unserer Gruppe war James Suh, achtundzwanzig Jahre alt, in Chicago geboren und in Florida aufgewachsen. Er war drei Jahre beim SDV Team 1 gewesen, bevor wir uns nach Afghanistan aufmachten. Während dieser Zeit war er einer der beliebtesten Jungs des Stützpunkts geworden. Er hatte eine ältere Schwester und etwa dreihundert Cousins und Cousinen und hatte sich geschworen, sie alle zu beschützen.

James war wie sein Kumpel Shane Petty Officer Second Class und ein ungeheuer tougher SEAL. Wie Shane hatte er die Fallschirmspringer-Grundausbildung in Fort Benning absolviert und war von dort zum Alfa Platoon gekommen.

In jungen Jahren wollte er Tierarzt werden, spezialisiert auf Hunde. Aber James war einfach ein geborener SEAL, und es erfüllte ihn mit maßlosem Stolz, der weltbesten Eliteeinheit anzugehören und in dieser Eigenschaft die Grenzen körperlicher und mentaler Leistungsfähigkeit zu sprengen.

Wie Shane war er an der Highschool ein Spitzensportler gewesen und hatte sowohl bei der Schwimm- als auch bei der Tennismannschaft einigen Erfolg gehabt. Auch in den theoretischen Fächern lag er stets in Führung. Zusammen mit Axe und Shane gehörte James immer zu den superintelligenten SEALs unseres Platoons, auf die im Einsatz hundertprozentig Verlass war. Ich bin nie jemandem begegnet, der etwas Schlechtes über ihn zu sagen gehabt hätte.

Es dauerte fast drei Stunden, bis wir den Golf von Oman erreicht hatten. Wir hielten uns südlich der Straße von Hormus mit gebührendem Abstand zu den Konvois der Öl- und Gastanker, die zu den riesigen Verladehäfen im Persischen Golf unterwegs waren. Die iranische Marine führt dort von ihrem Hauptstützpunkt Bandar Abbas und weiter die Küste entlang von ihrem zunehmend aktiven U-Boot-Stützpunkt aus ihre Manöver durch.

Wir rechneten zwar nicht damit, dass ein schießwütiger iranischer Soldat eine Rakete auf uns abfeuern würde. Aber Vorsicht ist in diesen Regionen immer geboten, obwohl ein Mann im Weißen Haus regierte, der deutlich gemacht hatte, dass er selbst die leiseste Andeutung eines Angriffs auf den zivilen oder militärischen US-Luftverkehr mit unnachgiebiger Härte vergelten würde.

Man muss im Nahen und Mittleren Osten stationiert gewesen sein, um das ständig lauernde Gefühl der Gefahr und der Bedrohung selbst in Ländern, die wie Bahrain als amerikafreundlich gelten, verstehen zu können.

Der zerklüftete Teil der Küste von Oman, den ich bereits erwähnt habe, liegt bei der Halbinsel Musandam, wo die Fjorde tief ins Land einschneiden. Diese nördlichste Felsformation, die sich in den Golf von Hormus erstreckt, stellt den dem iranischen Flottenstützpunkt Bandar Abbas am nächsten gelegenen ausländischen Punkt dar. Der südlich gelegene Küstenstreifen fällt viel flacher von dem uralten Hadschar-Gebirge ab. Von dieser nördlich von Muskat gelegenen Gegend aus, ganz in der Nähe des Wendekreises des Krebses, begannen wir unsere lange Überquerung des Ozeans.

Der Kurs auf das offene Meer stellte zumindest für mich den Abschied von der Arabischen Halbinsel und den explosiven Staaten nördlich des Golfs − Kuwait, Syrien, Iran und insbesondere Irak − dar, die mein Leben und meine Gedanken während der letzten beiden Jahre dominiert hatten.

Am 14. April 2003 gelangte ich erstmals und zusammen mit zwölf anderen SEALs aus Kuwait in einer baugleichen Hercules C-130 in die US Air Base, die fünfzehn Minuten von Bagdad entfernt lag, um mich dem Team 5 anzuschließen. Das geschah eine Woche, nachdem US-Truppen die Stadt zum ersten Mal bombardiert hatten, um Saddam unschädlich zu machen, ehe der Krieg so richtig ausbrechen konnte. Die Briten hatten gerade Basra eingenommen.

Am Tag meiner Ankunft nahmen die US Marines Tikrit, Saddams Heimatstadt, ein. Wenige Stunden später gab das Pentagon bekannt, dass die größeren Gefechte beendet seien. Dies hatte aber nicht den geringsten Einfluss auf unsere Mission, denn die bestand darin, die wenigen letzten Widerstandsnester auszuheben.

Ich hatte mich erst einen Tag in Bagdad aufgehalten, als Präsident Bush Saddam Hussein und seine Baath-Partei für gestürzt erklärte. Meine Kollegen nahmen am selben Tag rasch Abu Abbas, den Anführer der Palästinensischen Befreiungsfront gefangen, der 1985 das italienische Kreuzfahrtschiff Achille Lauro entführt hatte.

Nur 48 Stunden später, am 17. April, nahmen US-Truppen Saddams Halbbruder, den berüchtigten Barzan Ibrahim al-Tikriti gefangen. Ich war Mitglied der 146 000 Mann starken Koalitionstruppen unter Befehl von General Tommy Franks. Es handelte sich um meinen ersten Nahkampfeinsatz. Hier lernte ich die Finessen meines Handwerks.

Damals ließ sich auch erstmals erahnen, dass sich die Anhänger Osama bin Ladens wieder zum Kampf rüsteten. Natürlich war uns bewusst gewesen, dass sie noch existierten und sich neu formieren wollten, nachdem die Vereinigten Staaten sie in Afghanistan nahezu aufgerieben hatten. Aber die Gerüchte über eine Terrortruppe im Irak, die von dem jordanischen (inzwischen eliminierten) Killer Abu Musab az-Zarqawi angeführt wurde, sich al-Qaida nannte und bei jeder erdenklichen Gelegenheit Chaos zu stiften, waren recht neu.

Unsere Missionen in der City wurden gelegentlich von intensiver Suche nach Personen oder Dingen, die verloren gegangen waren, unterbrochen. An meinem ersten Tag machten wir uns zu viert auf den Weg zu einem riesigen irakischen Seengebiet, um einen verschollenen F-18-Super-Hornet-Kampfbomber einschließlich US-Piloten ausfindig zu machen. Vielleicht erinnert ihr euch an diesen Vorfall. Ich werde ihn nie vergessen. Wir flogen in unserem MH-47-Chinook-Hubschrauber in geringer Höhe über den See hinweg, als wir unvermittelt das Heck eines Flugzeugs aus dem Wasser ragen sahen. Wenig später erblickten wir auch die Leiche des Piloten, die ans Ufer gespült worden war.

Ich weiß noch, wie sehr mich dieses Erlebnis betrübte. Ich war noch nicht einmal vierundzwanzig Stunden in diesem Land. Wir gehörten zum Team 5, und unser Spitzname war Straphangers (Stehplatzinhaber), weil wir als Zusatzkämpfer für besonders gefährliche Einsätze angefordert wurden. Unsere Hauptmission bestand in Überwachung und Aufklärung, wir fotografierten Hotspots und Gefahrenzonen mithilfe unglaublicher Objektive.

Unsere Aufträge führten wir im Schutz der Dunkelheit aus. Stundenlang warteten wir geduldig, stets auf der Hut und ohne unser Ziel aus den Augen zu lassen, und schickten buchstäblich aus dem Rachen des Feindes digitale Bilder an unseren Stützpunkt.

Für gewöhnlich arbeiteten wir in sehr kleinen Einheiten, die aus vier SEALs bestanden. Ohne weitere Unterstützung. Diese Art von Aufklärung aus nächster Nähe ist der gefährlichste Job, den es gibt. Er ist einsam, oft langweilig und im Falle einer Entdeckung mit großen Gefahren verbunden. Kurz und gut, die Navy SEALs bilden die besten Aufklärungseinheiten der Welt aus.

Ich muss immer lachen, wenn ich von den »stolzen Freiheitskämpfern im Irak« lese. Sie sind nicht stolz. Sie würden ihre eigene Mutter für 50 Dollar verkaufen. Wir stürmten einige Häuser, schnappten uns die Burschen, die wir für die Anführer hielten, und stießen sie vor uns her auf die Straße. Das Erste, was sie sagten, war immer: »He, he, nicht mich. Ihr sucht die Typen, die ein paar Häuser weiter wohnen.« Oder: »Gebt mir Dollar, dann sage ich euch, was ihr wissen wollt.«

Oft lieferten sie uns ausgesprochen wertvolle Informationen. Die meisten militärischen Coups wie die Eliminierung von Saddams Söhnen und die Gefangennahme von Saddam selbst gelangen dank der Informationen des militärischen Geheimdienstes. Jemand von ihren eigenen Leuten verpfiff sie, so wie sie Hunderte verpfiffen. Alles für ein paar Dollar. Stolz? Diese Burschen können dieses Wort nicht mal buchstabieren.

Informationen dieser Qualität lassen sich oft nur mit hohem Aufwand beschaffen. Mit rasendem Tempo und quietschenden Reifen fuhren wir mit unseren Humvees in die gefährlichsten Bezirke der Stadt oder seilten uns, wenn nötig, von Hubschraubern ab. Wir rückten Block um Block vor und bewegten uns vorsichtig in der Dunkelheit. Wir erwarteten jederzeit, dass aus einem Fenster von der anderen Straßenseite oder von einem Turm aus das Feuer auf uns eröffnet würde, was auch ständig geschah. Gelegentlich erwiderten wir das Feuer, und meist war die Wirkung tödlicher als alles, was der Angreifer zuwege brachte.

Wenn wir unser Ziel erreicht hatten, drangen wir entweder mittels eines Vorschlaghammers oder eines Hooleys, einer Art Brecheisen, das jede Tür aus den Angeln reißt, vor. Oder wir klebten Sprengstoff ans Schloss und fielen mit der Tür ins Haus. Wir achteten immer darauf, dass die Detonation nach innen erfolgte, falls uns jemand mit einer AK-47 erwartete. Kaum ein Mensch überlebt, wenn eine Tür mit einer Geschwindigkeit von hundert Meilen in der Stunde aus kürzester Entfernung auf ihn zufliegt.

Gelegentlich, wenn wir uns unsicher waren, wie es um den Widerstand hinter der Tür bestellt war, warfen wir ein paar Blitzkracher, die nicht explodieren und keine Wände zum Einsturz bringen, sondern mehrere Male ohrenbetäubend knallen und grell aufblitzen, was den Feind verwirrt.

Dann stürmte jeweils unser Anführer in das Gebäude und versetzte die Bewohner in Schrecken. Selbst wenn wir keine Blitzkracher benutzt hatten, erwachten sie im Nu und sahen sich einer Gruppe riesiger maskierter Männer gegenüber, die Maschinenpistolen auf sie richteten, laut riefen und alle anwiesen, sich nicht zu bewegen. Obwohl die Stadthäuser in der Regel zweistöckig waren, schliefen die Iraker überwiegend im Erdgeschoss, und zwar alle zusammengedrängt im Wohnzimmer.

Es bestand aber immer die Möglichkeit, dass sich Leute im Obergeschoss aufhielten und auf uns schossen. Dieses Problem lösten wir meist mit einer gut gezielten Handgranate. Das mag kaltblütig klingen, aber die Teamgefährten sind auf den Kollegen mit der Granate angewiesen, weil der Bursche im ersten Stock möglicherweise ebenfalls eine hat, und diese Gefahr muss beseitigt werden. Zum Schutz der Kameraden. Bei den SEALs haben die Teamgefährten immer und ausnahmslos Vorrang.

Im Erdgeschoss, in dem die Iraker mittlerweile zur Aufgabe bereit waren, sahen wir uns jetzt nach dem Anführer um: dem Burschen, der wusste, wo der Sprengstoff versteckt war, oder der Zugang zur Bombenwerkstatt oder zu den Waffen hatte, die direkt auf die amerikanischen Soldaten gerichtet wurden. Normalerweise war es nicht sonderlich schwer, ihn zu erkennen. Wir sorgten für Beleuchtung und stellten ihn direkt ans Fenster, damit die Kollegen draußen, die über die Informationen verfügten, sein Gesicht mit den Fotos vergleichen konnten.

Oft waren diese von meinem Team aufgenommen worden, und der Verdächtige wurde somit rasch identifiziert. Während dieses Vorgehens sicherte das SEAL-Team das Anwesen. Das bedeutete im weitesten Sinne, dass die Iraker, die sich plötzlich unter Hausarrest befanden, keinen Zugriff mehr auf irgendwelche Waffen hatten.

In diesem Augenblick pflegten die Männer, die von den SEALs die A-Guys genannt werden, in Erscheinung zu treten, sehr professionell, stählern, unerbittlich in ihren Forderungen und Erwartungen hinsichtlich der Vernehmung. Von besonderer Bedeutung war die Zuverlässigkeit der Informationen. Diese unschätzbaren Auskünfte konnten das Leben Dutzender Amerikaner retten. Vor dem Haus patrouillierten in der Regel weiträumig drei oder vier SEALs, um die sich unvermeidlich ansammelnde Menge in Schach zu halten. Wenn wir die Lage im Griff hatten, befragten wir unter Leitung der A-Guys den Anführer, um in Erfahrung zu bringen, wo seine Terrorzelle operierte.

Gelegentlich erhielten wir eine Adresse oder auch die Namen anderer Anführer. Manchmal wurde die Position eines Waffendepots preisgegeben, aber dafür wurde zumeist Geld verlangt. Wenn sich der Bursche, den wir festgenommen hatten, als besonders stur erwies, legten wir ihm Handschellen an und schickten ihn zurück zum Stützpunkt, damit er dort einem professionellen Verhör unterzogen werden konnte.

Normalerweise erzielten wir jedoch an Ort und Stelle Resultate. Auf diese Weise sammelten wir Informationen, um jene Leute ausfindig und unschädlich zu machen, die immer noch für Saddam Hussein kämpften, obwohl seine Regierung gestürzt worden war, seine Truppen kapituliert hatten und das Land sich vorübergehend unter amerikanischer und britischer Kontrolle befand. Es waren die gefährlichen Tage am Ende des formellen Konflikts.

Während wir von Hausdächern beschossen wurden und nach Autobomben Ausschau hielten, lernten wir, wie Terroristen zu kämpfen, indem wir Nacht für Nacht wie wilde Tiere durch die Straßen und Dörfer zogen. Du musst kämpfen wie sie, oder sie bringen dich um. Deswegen kannten wir auch keine Gnade, als wir Wohnhäuser und andere Gebäude stürmten, Türen eintraten und angriffen. Wir gingen ausschließlich gemäß den bewährten Methoden der SEAL-Teams vor, die uns nach jahrelangem Training in Fleisch und Blut übergegangen waren.

Denn alles läuft darauf hinaus, dass dich dein Feind fürchtet und deine Überlegenheit erkennt. So hatte man es uns an vorderster Front des US-Militärs gelehrt. Vermutlich ist dies der Grund dafür, dass wir in all meinen langen Monaten im Irak keinen einzigen Navy SEAL verloren. Weil wir uns an die Regeln hielten und uns keine Fehler unterliefen.

Zumindest keine größeren. Ich muss jedoch zugeben, dass wir in meiner ersten Woche im Irak einer kleineren Fehleinschätzung unterlagen. An einem Fluss hatten wir ein Munitionsdepot der Aufständischen entdeckt. Vom anderen Ufer aus wurde immer wieder auf uns geschossen. Manch ein Offizier hätte vermutlich erwogen, das Depot einzunehmen und den Sprengstoff zu beschlagnahmen.

SEALs reagieren da anders und suchen in der Regel nach schnelleren Lösungen. Es heißt nicht, Hey, hey, hey, dieses Zeug müssen wir wegschaffen, was wohl den allgemeinen Richtlinien entspräche. Wir brachten unseren eigenen Sprengstoff in dem Gebäude an und überließen die Sache dann unserem EOD (Explosive Ordnance Disposal), unserem Kampfmittelbeseitiger. Er wies uns an, wie weit wir uns zurückziehen sollten, obwohl einigen von uns leise Zweifel kamen, ob die Entfernung groß genug sei.

»Kein Problem. Bleibt, wo ihr seid.« Er war sich seiner Sache sicher.

Nun, der Vorrat an Bomben, Granaten und anderem Sprengstoff flog dann jedenfalls wie eine Atombombe in die Luft. Erst erhob sich eine Wolke aus Staub und Zementsplittern, dann weitete sich die Explosion aus, und Betonbrocken regneten auf uns herab.

Die Kameraden brachten sich in und unter Lastwagen, egal wo, in Deckung. Einer von uns hüpfte sogar in den Tigris! Wir hörten, wie Steine und Lehmziegelbrocken auf uns herabstürzten und auf die Lastwagen knallten. Es grenzt an ein Wunder, dass keiner von uns verletzt oder getötet wurde.

Schließlich wurde es wieder still, und ich kroch unversehrt ins Freie. Der EOD-Maestro stand neben mir. »Super. Das lief ja wie geschmiert, nicht wahr?«, sagte ich. Ich wünschte mir, Mike Murphy wäre dabei gewesen, ihm wäre ein besserer Kommentar eingefallen.

Fast drei Monate lang war das SEAL Team 5 in den Vorstädten von Bagdad tätig. Hier wurden wir für die Schlacht vorbereitet, während wir die Straßen durchkämmten und die Aufständischen aus ihren Verstecken scheuchten. Das verlangte uns alles ab. Nachts rückten wir Straßenzug um Straßenzug vor und eröffneten nach jeder unbekannten, dunklen und fremdartigen Biegung das Feuer, was uns allen höchste Konzentration abverlangte.

Problematisch war, dass diese Orte oft ganz normal wirkten. Aber aus der Nähe sahen wir, dass man durch die Gebäude hindurchschauen konnte. Einige der Häuser hatten nur noch eine Fassade, die gesamte Rückseite war von Bomben plattgemacht worden, als die US-Truppen den mordlüsternen Saddam Hussein zur Strecke bringen wollten.

So bewegten wir uns oft durch Straßen, die ganz passabel wirkten, tatsächlich allerdings nur noch Trümmerhaufen waren, die Aufständischen oder sogar sunnitisch-islamischen Terroristen, die für ihren einstigen Anführer kämpften, perfekte Deckung boten.

In einer dieser Nächte wäre ich beinahe getötet worden. Mit erhobenem Gewehr war ich auf den Gehsteig getreten und feuerte, um meinen Gefährten Deckung zu bieten. Ich erinnere mich noch ganz deutlich: Breitbeinig stand ich direkt über einer Bombe, die ich übersehen hatte.

Einer der Kameraden schrie: »Marcus! Weg da!«, und rannte auf mich zu, warf mich mit seinem ganzen Gewicht um, und zu zweit rollten wir mitten auf die Straße. Er war als Erster wieder auf den Beinen und zerrte mich weg. Eine Sekunde später brachten unsere Kampfmittelbeseitiger die Bombe zum Explodieren. Glücklicherweise waren wir beide nicht mehr im Gefahrenbereich, da es sich nur um einen kleinen, improvisierten Sprengsatz handelte, der vermutlich in irgendeiner Küche gebastelt worden war. Nichtsdestotrotz hätte er mich töten oder zumindest schwer verletzen können.

Dieser Vorfall belegt wieder einmal, wie ungeheuer reaktionsschnell man sein muss, um sich das SEAL-Abzeichen mit dem Dreizack zu verdienen. Während des Trainings wurde uns immer wieder eingeschärft, niemals selbstgefällig zu sein, und wir wurden ständig an die Unberechenbarkeit unserer terroristischen Feinde und die Notwendigkeit unentwegter Wachsamkeit erinnert und daran, unsere Teamgefährten stets im Blick zu haben. Jeden Abend vor unserem Einsatz erklärte einer der hohen Unteroffiziere: »Herhören, Jungs. Jetzt geht’s ums Ganze. Das hier ist die Wirklichkeit. Seid aufmerksam. Konzentriert euch. Nur so könnt ihr überleben.«

ENDE DER LESEPROBE