24,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Alianza Ensayo

- Sprache: Spanisch

En Los orígenes del totalitarismo Hannah Arendt desentraña las corrientes subterráneas en la historia europea que prepararon el advenimiento del fenómeno totalitario y caracteriza las instituciones, la ideología y la práctica de los regímenes estalinista y hitleriano. La primera parte -Antisemitismo- está dedicada al ascenso y expansión a lo largo del siglo XIX de una ideología que terminaría por convertirse en catalizador del movimiento nazi, mientras que la segunda -Imperialismo- analiza la génesis y los rasgos del imperialismo europeo desde finales del siglo XIX hasta la Gran Guerra de 1914, y la tercera -Totalitarismo- está dedicada al análisis de los totalitarismos nazi y soviético no como "una exacerbación de los regímenes dictatoriales anteriores", sino en términos de su "radical novedad histórica", tal y como explica Salvador Giner en su prólogo a la presente edición en un volumen de este clásico de la filosofía moral política. De Hannah Arendt (1906-1975) Alianza Editorial ha publicado también Sobre la revolución y Sobre la violencia.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1560

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Hannah Arendt

LOS ORÍGENESDEL TOTALITARISMO

Traducción de Guillermo Solana

A Heinrich Blücher

Índice

PRÓLOGO DESALVADOR GINER

PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN

PRÓLOGO A LA PRIMERA PARTE: ANTISEMITISMO

PRÓLOGO A LA SEGUNDA PARTE: IMPERIALISMO

PRÓLOGO A LA TERCERA PARTE: TOTALITARISMO

PRIMERA PARTEANTISEMITISMO

1. El antisemitismo como un insulto al sentido común

2. Los judíos, el estado-nación y el nacimiento del antisemitismo

3. Los judíos y la sociedad

4. El affaire Dreyfus

SEGUNDA PARTEIMPERIALISMO

5. La emancipación política de la burguesía

6. El pensamiento racial antes del racismo

7. Raza y burocracia

8. Imperialismo continental: los panmovimientos

9. La decadencia del estado-nación y el final de los derechos del hombre

TERCERA PARTETOTALITARISMO

10. Una sociedad sin clases

11. El movimiento totalitario

12. El totalitarismo en el poder

13. Ideología y terror: una nueva forma de gobierno

BIBLIOGRAFÍA

CRÉDITOS

LA FILOSOFÍA MORAL POLÍTICA DE HANNAH ARENDT

Salvador Giner

A mi maestra Hannah Arendt, con humildad.

S. G.

I

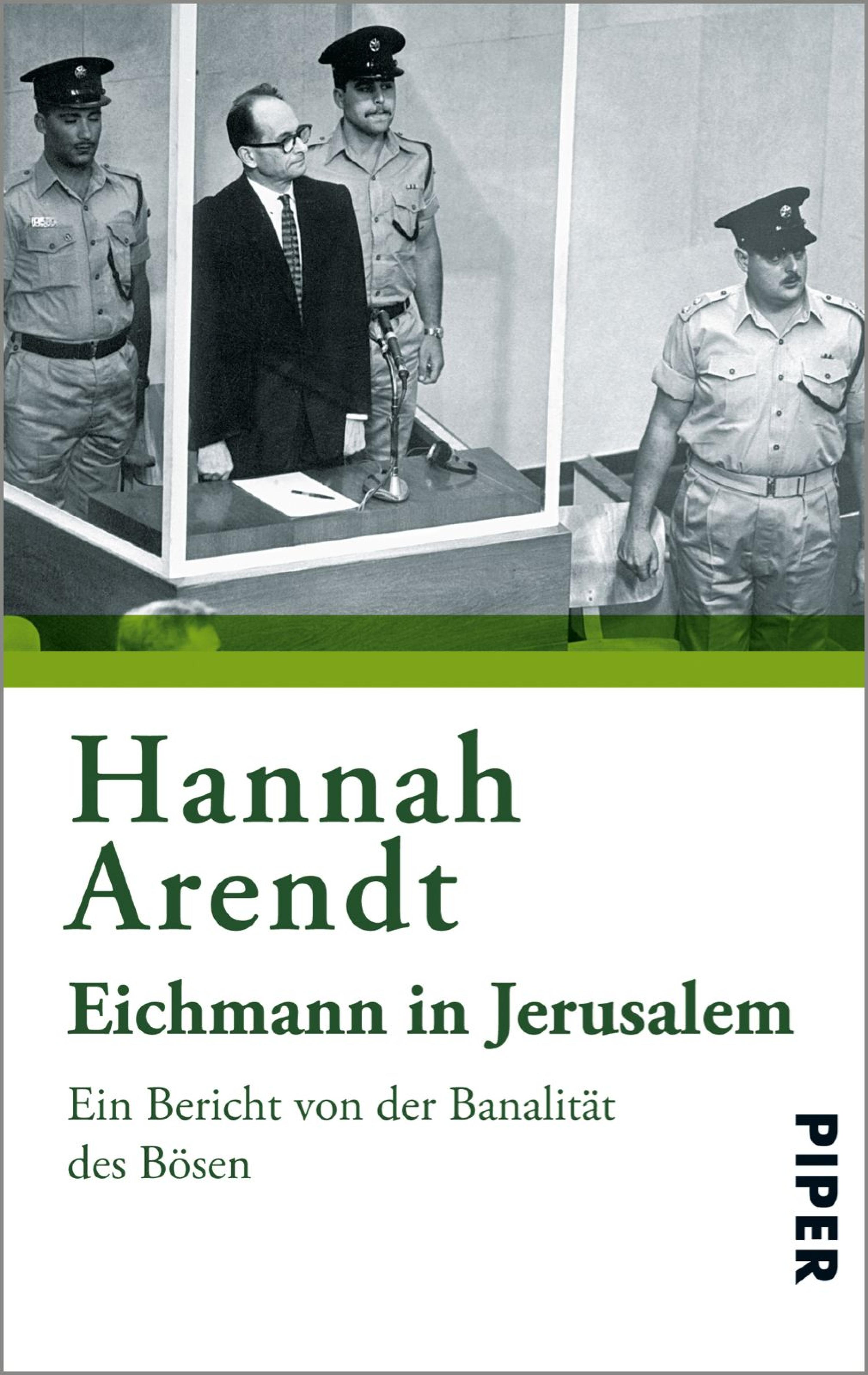

La filosofía moral del siglo XX halló en Hannah Arendt uno de sus mayores representantes. En el terreno, más específico, de la filosofía moral política su obra es la más original y fértil. Debería ser también la de mayor alcance. En contraste con esta obviedad, los críticos, estudiosos y hasta los propios discípulos de su pensamiento no saben decidir aún si esa obra es historia, ética, ensayismo periodístico, comentario moralizante, literatura o aun alguna otra cosa más. Será porque sus escritos tienen algo de todo ello a la vez. Hasta algunos —como su célebre Eichmann en Jerusalén— poseen el verbo, la precisión y la pugnacidad del manifiesto o del panfleto. Será también porque ella misma rechazó adscripciones. Negaba ser filósofa. Su obra impacienta a los adoradores del método y a los dogmáticos de la epistemología. Este mismo libro, Los orígenes del totalitarismo, posee un enfoque «histórico especulativo» que no contentará a los historiadores preocupados por establecer los procesos precisos que condujeron al fascismo o al estalinismo ni tampoco a los politólogos ocupados en la elaboración de un modelo académicamente inexpugnable de totalitarismo. Mas ni unos ni otros podrán prescindir de él. Es, a la postre, la obra más descollante que poseemos sobre el fenómeno totalitario y una de las más profundas reflexiones sobre la grandeza y miseria de la modernidad. Por si ello fuera poco, es una obra fundamental de filosofía moral, esencial hoy para entender lo que es la responsabilidad y distinguirla de la culpabilidad.

Hannah Arendt, además, confundía a quienes querían situarla en el espectro político habitual, al no poder decidir si era conservadora o progresista. No obstante, su participación activa en publicaciones tan descollantes de la izquierda norteamericana como la Partisan Review o su militancia independiente en el reformismo cívico, democrático y republicano, no dejan lugar a dudas sobre la naturaleza última de su posición.

Mientras discuten los entendidos sobre si son galgos o si son podencos, se acrecienta la herencia de Hannah Arendt y se incrementa nuestra deuda intelectual y moral para con ella. Nada en lo inasible de su pensamiento mengua su talla.

Los orígenes del totalitarismo, de 1951, es una de las obras clásicas de Hannah Arendt. Tal vez esté destinada a ser la que mejor perdure como texto que lean muchos, puesto que otros de sus escritos más cabales, como La condición humana, poseen características filosóficas de rigor y abstracción que inevitablemente restringen el número de sus lectores. Los orígenes, en cambio, contiene un relato (y una tragedia) que hace vibrar todas y cada una de sus páginas con el aliento de la humanidad herida, con la indignación de la decencia mancillada. Su historia es la de los tiempos modernos. Ya eso sólo le confiere la accesibilidad, rayana en la popularidad, que posee.

II

Hannah Arendt1 nació en Hannover, en la Baja Sajonia, en 1906, en el seno de una familia judía. Creció en la ciudad provinciana, prusiana y kantiana de Königsberg, a orillas del Báltico. De allí procedían sus prósperos padres. Estudió luego filosofía en Marburgo, con Martin Heidegger. (Tuvo una vinculación sentimental con él, que daría lugar más tarde a una relación tortuosa, dadas las inclinaciones nazis del filósofo, miembro del siniestro partido desde 19332.) Su disertación doctoral, sobre el concepto de amor en San Agustín, fue dirigida por el filósofo Karl Jaspers. Con él y con su esposa mantendría una profunda amistad toda su vida.

Con la llegada de Adolf Hitler al poder, Arendt se refugió en París en 1933 y se dedicó a la ayuda de la comunidad judía. Tuvo que huir de nuevo en 1941. Lo hizo a los Estados Unidos, donde adquiriría la ciudadanía casi un decenio más tarde. Poco después, en 1951, se publicó su primer tratado importante en ver la luz, Los orígenes del totalitarismo. Su primer cargo académico lo obtuvo en la Universidad de Chicago, en 1963. Algunos años antes, en 1958, apareció La condición humana, una reflexión filosófica sobre el ser humano en nuestro tiempo que parte del significado del trabajo y la acción como dimensiones de nuestra existencia para entenderlas en su expresión presente. En ella el énfasis heideggeriano sobre el «ser» se transforma en un énfasis arendtiano sobre el actuar, y éste se apoya sobre una visión moralmente responsable de la acción. Arendt siguió siendo siempre una pensadora de la acción humana.

En Chicago Hannah Arendt enseñó sobre la naturaleza de la revolución y desde allí publicó su ensayo De la revolución. En él reflexionaba en torno a las revoluciones francesa y norteamericana, con manifiesta inclinación por la segunda. (Su prevención contra el totalitarismo moderno, cuyas raíces remotas se encuentran en los excesos del puritanismo inglés en la revolución de Cromwell en el siglo XVII, aunque surgen con toda claridad en el Terror jacobino, explican esa preferencia.) Su meditación constituye un esfuerzo por teorizar la disyuntiva revolucionaria: la que o bien conduce a una politeya monolítica, estatalista, y a una ciudadanía presuntamente virtuosa impuesta por un partido —el de Robespierre—, o bien lleva hacia otra más abierta, fundamentada en una sociedad civil autónoma y plural frente a un estado federal y restringido, como fue el caso de la república norteamericana en sus primeros tiempos. Poco antes, en 1961, había publicado en las páginas de la revista New Yorker su ensayo Eichmann en Jerusalén: informe sobre la banalidad del mal. Este escrito le valió celebridad y controversia inmediatas. Más que por cualquier otra razón, ello se debió a haber sugerido una cierta complicidad —una cierta mansedumbre, diría yo— por parte de los judíos europeos en el proceso satánico de su eliminación genocida por parte de la barbarie nazi. Su descripción del asesino en masa Adolf Eichmann como burócrata concienzudo y obediente, como probo funcionario del exterminio de inocentes, en lugar del monstruo moralmente culpable del incomprensible y gigantesco crimen de genocidio, constituyó también un motivo de serio escándalo. Con ello Arendt introducía cuestiones de responsabilidad moral en las discusiones de ética política, que a la sazón solían eludirlas. Además, haberse enfrentado valientemente con el asunto tabú de la posible colaboración pasiva aunque nunca deseada de muchos hebreos en su propia destrucción, a causa de su buena conducta y respeto a la ley ante la barbarie, era tan grave como llamar la atención sobre el elemento banal y rutinario en el ejercicio de la perversidad y la maldad, tan frecuente entre los humanos. Con el tiempo ha amainado la doble polémica, sin querer morir del todo, aunque no quepa ya duda de quién venció moral y racionalmente en aquella saludable contienda.

En 1967 Hannah Arendt se incorporó a la neoyorquina New School for Social Research, donde permaneció hasta su muerte, en 1975. Dejó inacabada su obra póstuma La vida de la mente, el más abstracto e intencionadamente sistemático de sus textos. Vio éste la luz en 1978.

En cuanto sigue esbozaré primero el argumento principal de Los orígenes —su teoría general del totalitarismo como forma históricamente original de dominación— para exponer luego las características de su crítica del mal y la maldad, seguido todo ello de un esbozo sobre la concepción arendtiana de la filosofía política del republicanismo cívico. Mi intención, al ordenar así mis propios renglones, no es otra que darles cima con observaciones que de algún modo superen, con la ayuda del propio pensamiento de Hannah Arendt, las sombrías constataciones con las que ella misma elaboró su teoría moral de la política.

III

Apenas había pasado un lustro de la derrota del fascismo alemán cuando apareció Los orígenes del totalitarismo, en 1951. Era la respuesta teórica más cabal dada hasta entonces al insólito episodio histórico de esa forma del totalitarismo político, que alcanzó su máxima expresión en la Alemania nacionalsocialista, o nazi, mientras simultáneamente la Unión Soviética se transformaba, a través del estalinismo, en otro régimen totalitario no menos devastador, que se extendía a sus múltiples colonias. El genocidio del pueblo judío por los nazis y el aniquilamiento de millones de campesinos rusos a manos de los bolcheviques estalinistas, la persecución y destrucción sistemática de todo movimiento político democrático o sencillamente diferente del gobernante, las purgas internas de los propios partidos oficiales, el terror político cotidiano, la desaparición física de intelectuales, artistas y pensadores, la creación de campos de exterminio para disidentes reales o imaginarios, la supresión de una sociedad civil autónoma y tantos otros horrores en entrambos imperios invitaban al paralelismo.

No obstante —sobre todo por parte de la izquierda más o menos esperanzada por la posibilidad de enmienda de los regímenes llamados «comunistas»—, también parecía haber buenas razones para hacer resaltar las diferencias que los separaban. Para la amplia parte filocomunista de la izquierda de aquel entonces, comprensiblemente, la mayor blasfemia concebible era la equiparación del fascismo con el comunismo. (Comprensiblemente, digo, si se piensa que en tiempos de la llamada Guerra Fría entre el comunismo estalinista y las potencias occidentales capitalistas y, en no pocos sentidos, ciertamente imperialistas, tales equiparaciones provenían a menudo de los elementos más reaccionarios.) No obstante, me indicaba un sociólogo notable, muy conservador —y ciertamente anticomunista—, colega de Hannah Arendt en nuestra común Universidad de Chicago, que a pesar de todos los pesares, la ideología nazi era innatamente perversa mientras que la teoría comunista, vinculada a cierto evolucionismo universalista, a una filosofía de la historia y el progreso, y ciertamente a la economía política clásica, se había librado de la feroz irracionalidad que hacía totalmente absurda a la primera. Reconocía el sabio y recalcitrante catedrático que la ideología comunista no estaba del todo huérfana de plausibilidad y respetabilidad académica, aunque a él le repugnara.

Frente a los tanteos conceptuales y las generalizaciones poco matizadas prevalecientes a la sazón, Hannah Arendt ofreció una «teoría fuerte» sobre la naturaleza del totalitarismo. Para empezar, Arendt rechazó la noción de que entrambos regímenes fueran una mera continuación por agravación de situaciones anteriores. Que fueran algo así como una exacerbación de los regímenes dictatoriales anteriores, de derecha o de izquierda. Ni siquiera, afirmaba, eran continuaciones de tiranías precedentes. Algunos regímenes modernos, como el despotismo reaccionario de Franco en España, Salazar en Portugal y Metaxás en Grecia, sí lo eran, aunque tuvieran elementos de pretensión totalitaria y terror político. Otros, como el propio fascismo italiano, teorizador e inventor del estado totalitario fascista, se habían acercado mucho más que estos últimos al regímen totalitario «puro», sin alcanzar empero las cotas de barbarie modernizada propia de las dos tiranías paradigmáticas del siglo, la nazi y la soviética. La radical novedad histórica de estas dos, su falta de precedentes, era ya un rasgo compartido que invitaba a un tratamiento analítico conjunto.

Los pilares burocráticos del terror y la ficción ideológica absoluta destinados a crear toda una estructura social enteramente politizada por un aparato partidista único y monolítico constituían, según ella, la base para una innovación política radical, que ambos regímenes —innegablemente distintos entre sí en más de algún sentido— compartían. Ello no podía sino irritar o incitar el rechazo de quienes (con razón, sin duda) veían en el movimiento comunista una visión general de la emancipación humana y de la igualdad entre los hombres que claramente poseía. Como acabo de señalar, más de un analista democrático y antiestalinista de la época reconocía que, ante el bodrio ideológico pseudodarwinista y pseudonietzscheano del nazismo, el comunismo soviético poseía unos credenciales filosóficos por lo menos respetables, aunque el resultado ideológico fuera tan lamentable. Ello ayuda a explicar algo que una infinidad de personas inteligentes se cegaran ante la evidencia del terror estalinista, sus campos de castigo, su paranoia política, su fomento de la delación entre deudos, familiares y amigos, su exigencia de confesión pública y autoinculpación, su persecución de la libertad intelectual y política, su uso implacable del crimen político en gran escala, capaz del genocidio. (Baste como ejemplo al azar, para la Unión Soviética, la deportación y cuasi exterminio del pueblo tártaro de la Crimea, entre otros conocidos crímenes de lesa humanidad, para cualquier objeción que hacerse pueda a esta última afirmación.)

La estrategia narrativa de Los orígenes no comienza por una teoría general que explique la aparición de una politeya enteramente nueva en la historia, la totalitaria, sino que arranca de una tendencia histórica circunscrita a unos campos limitados. Empieza con el relato de la exacerbación paulatina del antisemitismo tradicional europeo en el siglo XIX —en Francia y Alemania sobre todo—, por un lado, y del imperialismo de las potencias capitalistas de la época, por otro. Su descripción de los horrores de la expansión imperial moderna y su perversión ideológica como «expansión por la expansión misma», más allá del deseo de adquirir más riquezas, recursos y esclavos, es devastadora. Léanse si no sus páginas, en este mismo libro, sólo comparables a las de Joseph Conrad de El corazón de las tinieblas, para constatar que, dentro de la abundante literatura anticolonialista que invadió las librerías durante toda la segunda mitad del siglo XX, casi nadie se ha alzado con mayor elocuencia en la denuncia de los miserables desafueros de la expansión imperial moderna. Y quien lo hizo, Hannah Arendt, no militaba precisamente en el entonces significativo marxismo anticolonialista.

Con esos criterios se acerca Arendt en su estudio a la génesis histórica del fenómeno totalitario. El método heterodoxo en este y algún otro texto la sitúa fuera de todas las convenciones de la teoría política de su tiempo, así como también fuera de la historiografía convencional. Quien busque en este libro una historia sistemática de la transformación del antisemitismo tradicional europeo en demonización política de los judíos por parte de un régimen presa de la paranoia política hallará por doquier lagunas y ausencias. También las hallará en su tratamiento del imperialismo capitalista e industrial, burgués, de los estados naciones de la época con su afán ilimitado por la anexión del mundo. (Con las rivalidades a que ello conduciría entre ellos, con su camino hacia el precipicio de la guerra intraeuropea, pronto mundial, de 1914, hacia la hecatombe que conduciría finalmente al totalitarismo propio del siglo XX.) Y, sin embargo, el texto no sólo es convincente desde el primer renglón y cautivador por su verbo intenso, embargado de angustia moral, sino que está preñado de observaciones y comentarios brillantes sobre la tragedia que en él se despliega. Podrían desgajarse del texto para constituir un libro de epigramas y sentencias. (Antología que está aún por hacer y que no costaría demasiado componer con toda la obra de Arendt.)

Los orígenes se ordena en tres oleadas sucesivas (permítaseme la expresión, porque cada parte es como una onda expansiva que conduce a la siguiente). La primera es una historia del antisemitismo europeo clásico, consciente la autora de que no era más que un componente de la compleja situación que iba a dar lugar en última instancia al totalitarismo. En efecto, el proceso de universalización de la ciudadanía encontró en el estado nación cierta solución al generalizar la condición de ciudadano (por definición universal) a todos los moradores de una comunidad política. La transformación de bretones, vascos, catalanes y alsacianos en franceses o en tan franceses como los nacidos en Angulema, Reims o París se realizaba con la facilidad jacobina que todos conocemos. El mantenimiento al margen de algún pueblo minoritario —los gitanos, por ejemplo— con condición de paria más o menos folklórico no presentaba mayor problema. (Recordemos que Hitler se propuso e inició sanguinariamente la aniquilación del pueblo gitano con igual saña con la que emprendió la del hebreo, aunque con menor eficacia, pues éstos a menudo sabían escabullirse de los funcionarios nazis de la muerte.) Los jacobinos asimilaban, si era preciso por la fuerza y sin miramientos, y destruían a los que juzgaban sus enemigos; los fascistas, en cambio, aniquilaban categorías enteras de la población, declarándoles primero subhumanos. He ahí una diferencia.

Por lo que hace a una de esas «categorías malditas», el judío —tanto el rico como el pobre, pero en especial el culto y el profesionalmente descollante— planteaba los problemas de asimilación, prejuicio xenófobo e inseguridad mental que conocemos. Arendt los analiza con certera mirada. A través de aquel proceso de marginación y de expulsión ideológica de los hebreos del género humano se puso a prueba todo el edificio supuestamente universalista de la ciudadanía libre, igualitaria y fraterna que llamamos democracia. Se puso en tela de juicio el núcleo esencial de la civilización democrática.

A la incapacidad del estado nación para crear una ciudadanía única y a la vez cultural y étnicamente varia, es decir, de hacer de los serbios «buenos» austriacos, de los gitanos «buenos» rumanos, y de los judíos «buenos» franceses, se añade la deriva de los estados europeos —así como de los Estados Unidos desde su conquista de Cuba, Puerto Rico y Filipinas— hacia la práctica del imperialismo. Consiste éste en la perenne expansión sobre el globo del poder estatal sin más razón que ella misma. He aquí un libro de 1951 que analiza los procesos hoy obsesivamente estudiados o discutidos por tirios y troyanos sobre la mundialización con un frescor extraordinario y con consideraciones que no han sido superadas todavía en lo acertadas. No lo logró la a veces tediosa y vastísima literatura sobre imperialismo —tan característica de los años 50, 60 y 70 del siglo pasado— plagada de lugares comunes sobre el maligno capitalismo occidental y su militarismo conquistador o forjador de las viles dependencias que sufría pasivamente algo, presuntamente homogéneo, llamado Tercer Mundo.

En qué forma el imperialismo desembocó en el seno de dos estados relativamente marginales a su núcleo principal, el ruso y el alemán, en el frenesí totalitario, una vez se hundió la noción de «derechos del hombre» y del ciudadano en la catástrofe de la Gran Guerra de 1914, es el objeto del relato arendtiano de la génesis e implicaciones del totalitarismo. Es éste un régimen que abole la ciudadanía. Un régimen que sustituye el poder por la violencia. (En las sociedades civiles enmarcadas en las democracias predomina un poder bien ordenado, legítimo; en los totalitarismos, paradójicamente no hay poder, sino mera violencia, piensa Arendt.) El régimen totalitario es también un régimen que pretende la modernidad plena, a través de la técnica, la ciencia aplicada y el crecimiento económico a cualquier precio. De ahí su producción industrial de la muerte, su instauración burocrática del terror, su incorporación de la técnica, la ciencia y el conocimiento a la macropráctica de la sinrazón. De ahí el abismo que separa el totalitarismo de toda dictadura reaccionaria, de todo despotismo tradicionalista, militaroide y nacionalista, como podía ser el fascismo clerical y clasista de algunas dictaduras europeas como la sufrida por España3.

Que hoy, a principios del siglo XXI, la afirmación del denominador común de toda politeya totalitaria, sea del signo que sea, todavía inspire algunas resistencias residuales es el mayor tributo que rendirse pueda a la aportación de Hannah Arendt. Ella elaboró una teoría política general del único régimen verdaderamente nuevo que ha generado la modernidad, tras el advenimiento de la democracia republicana, en la época de las revoluciones que estallaron a uno y otro lado del Atlántico, a fines del Siglo de las Luces. El único competidor a la «originalidad radical», para decirlo según su propia noción, del totalirarismo serían los regímenes despóticos modernos, autocráticos, reaccionarios muchas veces, pretendidamente socialistas otras, populistas, representados por tantas dictaduras en casi todas las partes del mundo. Pero estos regímenes han carecido siempre de nitidez y verdadera originalidad, han adoptado sólo la forma de dictaduras militaroides, incompetentes, brutales, sin más objetivo que el de su innoble perpetuación.

IV

La originalidad de Hannah Arendt proviene de su enfoque empirista de la situación totalitaria. (De raíz «fenomenológica» dirán aquellos de sus conocedores, que quieren ver en ella un enlace con la tradición filosófica de Husserl y Jaspers en este terreno.) Ese enfoque surge al margen, y más allá, de una teoría general de la política. Arendt primero constata hechos, planta su mirada certera sobre situaciones incontrovertibles. Se formula preguntas elementales. ¿Son aquí las gentes libres? ¿Se persigue o no a los disidentes? ¿Se burocratiza o no el crimen? ¿Se idolatra o no a un guía supremo —Stalin, Hitler, Mao—, dogmáticamente construido por la propaganda? ¿Se anatemiza o no a una categoría de seres humanos inocentes como culpables satánicos de los males de la humanidad? Respondamos primero a estas preguntas clave y teoricemos luego sobre la mejor filosofía política, o sobre la esencia de la libertad en nuestra época, o sobre la epistemología más idónea. Ése es su mensaje implícito. Su tributo al sentido común como base para pensar y filosofar.

Uno puede, como Arendt, sentir el influjo histórico filosófico de Hegel o, sobre todo, la noble visión agustiniana que tanto pesó sobre ella, y estar sin embargo libre de concepciones suprahistóricas generales. Es menester librarse de ellas a través de constataciones empíricas con carga moral como las que estas preguntas contienen. Las preguntas, en fin, que hoy hay que hacerse cuando queremos sopesar la valía moral de cualquier politeya u orden político y moral de convivencia. Ha pasado demasiada agua bajo los puentes durante los últimos decenios, durante los dos últimos siglos, para que nadie pueda ya legítimamente teorizar sobre la vida moral de nuestras sociedades sin comenzar por las preguntas específicas de la vida cívica y política cotidiana de la ciudadanía. Sólo así, en un segundo momento, será dable teorizar en serio en torno al orden general de legitimidad, poder, autoridad y constitución política, con una mínima autoridad y solvencia intelectual.

Por eso la tarea de Arendt es una labor de zapa. No va de la ideología nazi a la cámara de gas, sino de la cámara de gas a la ideología nazi. En su célebre Eichmann en Jerusalén no procede desde una teoría general de la responsabilidad moral y de la culpa a la responsabilidad y culpa de aquel verdugo, de aquel artista de la producción industrial del crimen, sino que desmenuza qué representa en la modernidad el modo industrial de producción del daño, si se me permite introducir un concepto que si lo hubiera usado Hannah Arendt sería característico de su modo de decir, pienso. Eso fue lo que, para indignación de los muchos y admiración de los pocos, le permitió elaborar una teoría convincente sobre la banalidad del mal, así como sobre esa clase de funcionarios de la destrucción cuya existencia rutinaria, gris, obediente y sórdida queda al margen de elementos pasionales o de combates de principios entre gentes libres. Los ejecutores y verdugos de los dictadores en la Argentina, Chile y en tantos otros lugares, refugiados en una presunta «obediencia debida», a fines del siglo XX, Fueron los émulos de Eichmann, mucho tiempo después del enjuiciamiento en Israel de esa inentidad funcionaril y policiaca. Eran los meros verdugos que aplicaron la banalidad de la tortura a los inocentes con aire cansino, rutinario, desapasionado. Tal vez, estremece pensarlo, hasta sin sadismo. Los ecos del totalitarismo no han perecido, no mueren fácilmente.

Los orígenes descansa sobre dos elementos: el de la producción histórica del totalitarismo, su sociogénesis, por un lado, y el de la evaluación ética de lo que significa para la humanidad. Todo ello imbricado en un relato de los hechos, de las diversas corrientes y de cómo se entrelazan y confluyen para acabar en lo que acabaron. Sólo la última parte traza lo que sería el tipo ideal o modelo de totalitarismo. Sobre éste hay literatura abundante, sobre todo en sociología política. Aunque lleno de sugerencias y aportaciones nada desdeñables, en especial por lo que se refiere a la noción de «dominio total», no puedo ocultar —a fuer de discípulo suyo que fui— algunas discrepancias menores con Hannah Arendt4, heredera de la amplia corriente sobre la llamada masificación y sobre las presuntas masas. En todo caso, poco hay que discrepar, sobre todo en el caso del comunismo, sobre la paradoja de un orden que pretende ser igualitario pero que procede a una investidura absolutista del poder sobre un aparato o partido y sobre un jefe supremo y providencial en nombre de la igualdad entre los hombres y su dignidad como tales. La exacerbación de la desigualdad y la subyugación en nombre del igualitarismo y del comunitarismo, de la hermandad entre los hombres, constituye una de las mayores estafas que en el mundo han sido.

Que la noble ambición de acabar con la desigualdad feudal o burguesa haya acabado en la producción de una mayor tiranía y de una desigualdad más cruel aún cuando se ha ido por la vía totalitaria es la más elemental constatación y lección que podamos aprender las gentes de hoy. Igualmente lo es entender que semejante desgracia no justifica defensa alguna de la injusticia estructural heredada dentro del orden de muchas democracias liberales. Mas no es éste el lugar para considerar las posibles soluciones civilizadas que plantea este asunto.

V

La mayor parte de los trabajos sobre la obra arendtiana coinciden en detectar en Los orígenes prácticamente todos los temas que la pensadora había de ir desarrollando posteriormente. Han descubierto en ella mucha mayor unidad que la que a primera vista se percibe5. A mi juicio, dos de ellos son explícitamente una prolongación y desarrollo de los postulados éticos que presiden ese primer tratado: Eichmann en Jerusalén y En torno a la revolución. El primero porque, polémicamente, desarrolla una teoría de la irresponsabilidad burocrática del mal, de su banalización a través de la obediencia funcionarial en la tarea rutinaria y neutra de llevar a cabo impunemente el asesinato político. El escándalo que produjo esa obra, como decía, se debe más a la insinuación de mansedumbre por parte de las víctimas del terror que a otra cosa. (La mayor parte eran judías, pero no todas, puesto que entre ellas había muchos demócratas, y entre ellos, no lo olvidemos jamás, tantos españoles republicanos). A lo sumo, los observadores habían hecho ya énfasis en la cobardía moral de quienes no dan refugio ni ayudan al perseguido, con lo cual colaboran con las fuerzas totalitarias del mal o de la tiranía. En ciertas circunstancias la pasividad y la indiferencia de muchos ciudadanos entraña colaborar con la injusticia. Las víctimas del terror no son solamente las que sufren trabajos forzados o tormentos, sino la población acobardada y sumisa que no planta cara a los energúmenos. La infausta victoria del terror político se ejerce sobre todo el pueblo a través de la transformación de la gente en masa adocenada. Quienes caen combatiendo ese terror afirman por lo menos su dignidad.

En evitación de estas cobardías incívicas toma posición Arendt por una corriente distinta al liberalismo —basado en una aceptación explícita del egoísmo y los intereses de cada cual— y también al comunitarismo —cuyas atribuciones místicas a una colectividad abstracta, sea la nación o el partido, encierran trampas peligrosas—, que es la republicana. El republicanismo arendtiano se solapa comedidamente con algunos postulados comunitaristas —así, sin idea de nación no hay revolución moderna— y también con el liberalismo, en la medida en que éste subraya la tolerancia y el dejar en paz a los demás. Pero su énfasis es sobre la institución de la ciudadanía, es decir, sobre el hombre público que se siente responsable de los asuntos de la colectividad. Toda su filosofía moral política, o filosofía política moral —no pretendo ningún juego de palabras—, pivota sobre la mayor importancia del ágora sobre la del templo, pero siempre sobre la participación cívica en la vida de ese ágora. Esa virtud cívica que desde Tucídides, Cicerón y Maquiavelo hasta los padres de la revolución americana se ha considerado como piedra angular de la república encuentra en Arendt un fundamento muy sólido.

El tejido cívico de la modernidad, esa urdimbre sobre la que se cimenta nuestra moral laica y moderna, es lo que se halla en peligro no sólo ante el auge del totalitarismo, sino también ante los embates mediáticos, corporativos y burocráticos o administrativos de la modernidad avanzada, que se jacta de haber superado el pasado totalitario. Por eso en Arendt hay cierta hostilidad a la noción liberal de que la vida privada sea el privilegio y refugio fundamental de la democracia, por importante que tenerla sea crucial6. En su tratado sobre La condición humana, de 1958, la hoy célebre distinción que ella traza entre el trabajo (labor), la labor o tarea (work) y la acción (action) le conduce al concepto supremo de vita activa como interés solidario por el reino de lo público7. Hay tres estadios en el desarrollo de nuestra humanidad, el del homo laborans, el del homo faber y finalmente el de hombre responsable y libre que entra como tal en la esfera pública. No es éste un homo politicus porque no es necesariamente un profesional de la política, ni miembro de un partido, ni miembro de un gremio o corporación. Es solamente un ciudadano con virtudes públicas mínimas, eso sí capaz de ejercerlas a través del civismo con suficiente contundencia como para poner freno a los peligros peores de la modernidad, empezando por la tentación totalitaria8.

El ciudadano participativo no se ciñe a lo político sino sobre todo a la actividad en la esfera compartida de la convivencia. Tampoco se confunde con el militante, a quien absorbe la militancia hasta agotar su criterio independiente y la distancia necesaria que debe poseer el buen ciudadano frente a toda obediencia ciega. Militancia y participación son cosas esencialmente distintas. Quien participe en una asociación cívica solidaria (y si es preciso apartidista y en algún sentido apolítica) entenderá inmediatamente el mensaje. Porque ése es el sentido fundamental del republicanismo cívico arendtiano, que es menester contraponer a quienes, en agreste contraste con ella, hablan de virtud cívica pero la imponen desde fuera. Hay un republicanismo dogmático, peligroso, de inclinación totalitaria, que evoca sin pudor al «hombre nuevo», ensalza al tirano y quiere forzar a las gentes a la pureza política. Y hay otro, cívico, paciente, incapaz de perder la fe en el buen sentido de la ciudadanía, y que desea siempre la libertad de cada cual. A ese pertenece la posición de Hannah Arendt, que fundamenta su concepción republicana sobre la acción compartida, no sobre la solitaria, ni tampoco sobre la multitudinaria, en el espacio público9. No sólo se entiende así la política como logro supremo de la politeya, de la ciudad10, sino que Arendt prueba con ello que la ética de nuestro tiempo debe ser una filosofía moral de la vida compartida en la sociedad humana11.

Hoy en día sabemos ya que la vida cívica y las responsabilidades de la libertad en la esfera pública son asunto fundamental de toda filosofía moral. Ésta no es confinable a las relaciones interpersonales o a ámbitos circunscritos, aislados del reino de lo público. Sabemos también que la ética que elaboremos no será nunca del todo satisfactoria si no incluye una filosofía política de la fraternidad. Por eso es menester escuchar la voz serena de Hannah Arendt.

«Vivimos en un mundo en el que el hombre ya no puede esperar milagros, ni siquiera de sí mismo», dijo Simone Weil. Podría haberlo dicho también Hannah Arendt, la otra gran y trágica pensadora hebrea del pasado siglo xx. De ambas necesitamos para habérnoslas con el XXI.

En este trágico tiempo nuestro, más que nunca, debe sentirse cómo doblan las campanas de la conciencia sobre nuestros espacios de desolación y terror. Sólo algún insensato imaginará que el libro que Hannah Arendt publicó en 1951 sobre Las fuentes del dominio total (ese era su título genuino, en alemán, Die Ursprünge totalitarer Herrschaft) es hoy sólo el testimonio de un mundo periclitado. Cuando una población aterrorizada debe huir de su morada en el Oriente medio, bajo la amenaza del Islamismo político, o de una tiranía sanguinaria, para refugiarse en el corazón de Europa, desafiando calamidades, penalidades, muerte en el mar, o atraviesa el más cruel de los desiertos, el inmenso Sáhara, por iguales causas, la voz de Hannah Arendt, suena y vibra, viva. (La misma voz de la maestra de quien este emocionado prologuista recibió lección durante un par de trimestres, para él demasiado breves, en un aula universitaria diminuta, con unos pocos compañeros). Como sonará para ti, amable lector, que sin haberla conocido, o habiendo sólo visto algún documental de cine o leído alguna referencia periodística, has abierto este luminoso y necesario tratado de moral. De moral política, terreno mil veces ignorado, o peor, confundido con su contrario, la politización de la moral. ¿Acaso puede hoy pensarse la ética sin meditar sobre su dimensión pública, siempre esencial para la ciudadanía? Quien incorporó de una vez para siempre la reflexión política a la filosofía moral fue Hannah Arendt, precisamente en este libro que tienes en tus manos, y que leerás con voracidad. Que no te asalte la melancolía.

Salvador Giner

2016

Bibliografía

ARENDT, H. (1958), The Human Condition, Universidad de Chicago.

— (1995), De la historia a la acción, Barcelona, Paidós (Introducción de Manuel Cruz).

— (1996), Entre el pasado y el futuro, Barcelona, Península.

— (1999), «Nazismo y responsabilidad colectiva» (trad. Agustín Serrano de Haro), Claves de razón práctica, núm. 95, septiembre 1999, pp. 4-11.

BÉJAR, H. (1990), El ámbito íntimo, Madrid, Alianza Editorial (1.ª ed. 1980).

— (1993), La cultura del yo, Madrid, Alianza Editorial.

BIRULÉS, F., comp. (2000), Hannah Arendt, el orgullo de pensar, Barcelona, Gedisa.

CAMPS, V. y GINER, S. (2005), Manual de civismo, Barcelona, Ariel, 5.ª edición.

FARÍAS, V. (1989), Heidegger y el nazismo, Barcelona, Muchnik Editores.

FLAQUER, L. (1982), De la vida privada, Barcelona, Edicions 62.

GINER, S. (1979), Sociedad Masa, Barcelona, Península; 1.ª ed. inglesa, Mass Society, Londres, Martin Robertson, Nueva York, Academic Press, 1976.

HERRERA GÓMEZ, M. (2005), «La condición humana: la acción como manifestación del hombre en Hannah Arendt», Sistema, núm. 187, julio, pp. 53-93.

MAY, L. y KOHN, J., comps. (1996), Hannah Arendt, Twenty Years Later, Cambridge, Massachusetts y Londres, The MIT Press.

PÉREZ YRUELA, M. y GINER, S. (1978), «Despotismo moderno y dominación de clase», Papers, revista de sociología, núm. 8, pp. 103-142.

POIZAT, J.-C. (2003), Hannah, Arendt, une introduction, París, La Découverte (Pocket).

ROIZ, J., La teoría política de Hannah Arendt, WP 208, Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials.

SÁNCHEZ MUÑOZ, C. (2003), Hannah Arendt: el espacio de la política, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. (Prólogo de Javier Muguerza).

YOUNG-BRUEHL, E. (1982), Hannah Arendt: for Love of the World, Yale University Press.

1 Para mi testimonio personal acerca de la que fuera uno de mis maestros, cfr. F. Birulés (2000), pp. 15-22. Para una biografía, E. Young-Bruehl (1982).

2 V. Farías (1989).

3 M. Pérez Yruela y S. Giner (1978).

4 Cfr. S. Giner (1979) y (1976).

5 Una de las mejores intrucciones es la de J. C. Poizat (2003), así como la compilación de L. May y J. Kohn (1996), junto al ya citado libro que compilara Fina Birulés.

6 Cfr. H. Béjar (1990) y (1993); L. Flaquer (1982).

7 Para un análisis de la acción como manifestación de la condición humana en Arendt, cfr. M. Herrera Gómez (2005).

8 V. Camps y S. Giner (2005).

9 C. Sánchez Muñoz (2003) describe certeramente ese proceso. Cfr. H. Arendt (1995), que incluye su conferencia «Labor, work, action» de 1957.

10 J. Roiz 2002).

11 H. Arendt (1996).

PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN

No someterse a lo pasado ni a lo futuro. Se trata de ser enteramente presente.

KARL JASPERS

Dos guerras mundiales en una sola generación, separadas por una ininterrumpida serie de guerras locales y de revoluciones, y la carencia de un tratado de paz para los vencidos y de un respiro para el vencedor han desembocado en la anticipación de una tercera guerra mundial entre las dos potencias mundiales que todavía existen. Este instante de anticipación es como la calma que sobreviene tras la extinción de todas las esperanzas. Ya no esperamos una eventual restauración del antiguo orden del mundo, con todas sus tradiciones, ni la reintegración de las masas de los cinco continentes, arrojadas a un caos producido por la violencia de las guerras y de las revoluciones y por la creciente decadencia de todo lo que queda. Bajo las más diversas condiciones y en las más diferentes circunstancias, contemplamos el desarrollo del mismo fenómeno: expatriación en una escala sin precedentes y desarraigo en una profundidad asimismo sin precedentes.

Jamás ha sido tan imprevisible nuestro futuro, jamás hemos dependido tanto de las fuerzas políticas, fuerzas que padecen pura insania y en las que no puede confiarse si se atiene uno al sentido común y al propio interés. Es como si la humanidad se hubiera dividido entre quienes creen en la omnipotencia humana (los que piensan que todo es posible si uno sabe organizar las masas para lograr ese fin) y aquellos para los que la impotencia ha sido la experiencia más importante de sus vidas.

Al nivel de la percepción histórica y del pensamiento político, prevalece la opinión generalizada y mal definida de que la estructura esencial de todas las civilizaciones ha alcanzado su punto de ruptura. Aunque en ningín partes del mundo parezca hallarse mejor preservada que en otras, en ningún lugar puede proporcionar una guía para las posibilidades del siglo o una respuesta adecuada a sus horrores. La esperanza y el temor desbocados parecen a menudo más próximos al eje de estos acontecimientos que el juicio equilibrado y la cuidadosa percepción. Los acontecimientos centrales de nuestra época no son menos olvidados por los comprometidos en la convicción en una catástrofe inevitable que por los que se han entregado a un infatigable optimismo.

Este libro ha sido escrito en un contexto de incansable optimismo y de incansable desesperación. Sostiene que el Progreso y el Destino son dos caras de la misma moneda; ambos son artículos de superstición, no de fe. Fue escrito con el convencimiento de que sería posible descubrir los mecanismos ocultos mediante los cuales todos los elementos tradicionales de nuestro mundo político y espiritual se disolvieron en un conglomerado donde todo parece haber perdido su valor específico y se ha hecho irreconocible para la comprensión humana, inútil para los fines humanos. Someterse al simple proceso de desintegración se ha convertido en una tentación irresistible no sólo porque ha asumido la falsa grandeza de una «necesidad histórica», sino porque todo lo que le era ajeno comenzó a parecer desprovisto de vida, de sangre, de sentido y de realidad.

La convicción de que todo lo que sucede en la Tierra debe ser comprensible para el hombre puede conducir a interpretar la historia mediante lugares comunes. La comprensión no significa negar lo que resulta afrentoso, deducir de precedentes lo que no tiene tales o explicar los fenómenos por analogías y generalidades a través de las cuales ya no pueda sentirse el impacto de la realidad y el shock de la experiencia. Significa, más bien, examinar y soportar conscientemente la carga que nuestro siglo ha colocado sobre nosotros —y no negar su existencia ni someterse mansamente a su peso. La comprensión, en suma, significa un atento e impremeditado enfrentamiento con la realidad, una resistencia a la misma, sea lo que fuere.

En este sentido debe ser posible abordar y comprender el hecho atroz de que un fenómeno tan pequeño (y en la política mundial tan carente de importancia) como el de la cuestión judía y el antisemitismo llegara a convertirse en el agente catalítico del movimiento nazi en primer lugar, de una guerra mundial poco más tarde y, finalmente, de las fábricas de la muerte. O también la grotesca disparidad entre causa y efecto que introdujo la época del imperialismo, cuando las dificultades económicas determinaron en unas pocas décadas una profunda transformación de las condiciones políticas en todo el mundo. O la curiosa contradicción entre el proclamado y cínico «realismo» de los movimientos totalitarios y su evidente desprecio por todo el entramado de la realidad. O la irritante incompatibilidad entre el poder actual del hombre moderno (más grande que nunca, hasta el punto incluso de ser capaz de poner en peligro la existencia de su propio universo) y la impotencia de los hombres modernos para vivir en ese mundo, para comprender el sentido de ese mundo que su propia fuerza ha establecido.

El designio totalitario de conquista global y de dominación total ha sido el escape destructivo a todos los callejones sin salida. Su victoria puede coincidir con la destrucción de la humanidad; donde ha dominado, comenzó por destruir la esencia del hombre. Pero volver la espalda a las fuerzas destructivas del siglo resulta escasamente provechoso.

Lo malo es que nuestra época ha entretejido tan extrañamente lo bueno con lo malo que, sin «la expansión por la expansión» de los imperialistas, el mundo no habría llegado a estar unido; sin el artificio político de la burguesía del «poder por el poder», jamás se habría descubierto la medida de la fortaleza humana, y sin el mundo ficticio de los movimientos totalitarios en los que se pusieron de relieve con inigualable claridad las incertidumbres esenciales de nuestro tiempo, podríamos haber sido conducidos a nuestra ruina sin darnos cuenta siquiera de lo que estaba sucediendo.

Y si es verdad que en las fases finales del totalitarismo éste aparece como un mal absoluto (absoluto porque ya no puede ser deducido de motivos humanamente comprensibles), también es cierto que sin el totalitarismo podríamos no haber conocido nunca la naturaleza verdaderamente radical del mal.

El antisemitismo (no simplemente el odio a los judíos), el imperialismo (no simplemente la conquista) y el totalitarismo (no simplemente la dictadura), uno tras otro, uno más brutalmente que otro, han demostrado que la dignidad humana precisa de una nueva salvaguardia que sólo puede ser hallada en un nuevo principio político, en una nueva ley en la Tierra, cuya validez debe alcanzar esta vez a toda la humanidad y cuyo poder deberá estar estrictamente limitado, enraizado y controlado por entidades territoriales nuevamente definidas.

Ya no podemos permitimos recoger del pasado lo que era bueno y denominarlo sencillamente nuestra herencia, despreciar lo malo y considerarlo simplemente como un peso muerto que el tiempo por sí mismo enterrará en el olvido. La corriente subterránea de la historia occidental ha llegado finalmente a la superficie y ha usurpado la dignidad de nuestra tradición. Ésta es la realidad en la que vivimos. Y por ello son vanos todos los esfuerzos por escapar al horror del presente en la nostalgia de un pasado todavía intacto o en el olvido de un futuro mejor.

HANNAH ARENDT

Verano de 1950

PRÓLOGO A LA PRIMERA PARTE: ANTISEMITISMO

El antisemitismo, una ideología secular decimonónica —cuyo nombre, aunque no su argumentación, era desconocido hasta la década de los años setenta de ese siglo—, y el odio religioso hacia los judíos, inspirado por el antagonismo recíprocamente hostil de dos credos en pugna, es evidente que no son la misma cosa; e incluso cabe poner en tela de juicio el grado en que el primero deriva sus argumentos y su atractivo emocional del segundo. La noción de una ininterrumpida continuidad de persecuciones, expulsiones y matanzas desde el final del Imperio Romano hasta la Edad Media y la Edad Moderna para llegar hasta nuestros días, embellecida frecuentemente por la idea de que el antisemitismo moderno no es más que una versión secularizada de supersticiones populares medievales1, no es menos falaz (aunque, desde luego, menos dañina) que la correspondiente noción antisemita de una sociedad secreta judía que ha dominado, o aspira a dominar, al mundo desde la Antigüedad. Históricamente, el hiato entre el último período de la Edad Media y la Edad Moderna, con respecto a las cuestiones judías, resulta aún más marcado que la grieta entre la Antigüedad romana y la Edad Media o que la distancia —considerado frecuentemente como el punto decisivo de la historia judía de la Diáspora— que separó las catástrofes de las primeras Cruzadas de los precedentes siglos medievales. Porque este hiato duró casi dos siglos, desde el XV hasta finales del XVI, durante los cuales las relaciones entre judíos y gentiles fueron siempre escasas, la «indiferencia de los judíos a las condiciones y acontecimientos del mundo exterior» fue en todo momento considerable y el judaísmo llegó a ser «más que nunca un sistema cerrado de pensamiento». Fue entonces cuando los judíos, sin ninguna intervención exterior, empezaron a pensar «que la diferencia entre la judería y las naciones no era fundamentalmente de credo y de fe, sino de naturaleza interna», y cuando se pensó que la antigua dicotomía entre judíos y gentiles era «más probable que fuese racial en su origen y no tanto que se tratara de una cuestión de disensión doctrinal»2. Este cambio en la estimación del carácter «aparte» del pueblo judío, que entre los no judíos se hizo frecuente sólo mucho después, en la época de la Ilustración, es claramente la condición sine qua non para el nacimiento del antisemitismo, y resulta de alguna importancia señalar que se produjo primeramente en la interpretación que los judíos hicieron de sí mismos, aproximadamente en el tiempo en que la cristiandad europea se escindía en aquellos grupos étnicos que cuajaron políticamente en el sistema de los modernos estados-nación.

La historia del antisemitismo, como la historia del odio a los judíos, es parte de la larga e intrincada historia de las relaciones entre judíos y gentiles bajo las condiciones de la dispersión judía. El interés por esta historia no existió prácticamente hasta mediados del siglo XIX, momento en que coincidió con el desarrollo del antisemitismo y su furiosa reacción contra la judería emancipada y asimilada, evidentemente, el peor momento posible para establecer datos históricos fiables3. Desde entonces ha sido una falacia común a la historiografía judía y a la no judía —aunque generalmente por razones opuestas— aislar los elementos hostiles en las fuentes cristianas y judías y recalcar la serie de catástrofes, expulsiones y matanzas que han marcado la historia judía de la misma manera que los conflictos armados y no armados, la guerra, el hambre y las epidemias han marcado la historia de Europa. Resulta innecesario añadir que fue la historiografía judía con su fuerte predisposición polémica y apologética la que acometió la búsqueda de rastros de odio a los judíos en la historia cristiana, mientras correspondía a los antisemitas buscar rasgos intelectualmente no muy diferentes en las antiguas fuentes judías. Cuando salió a la luz esta tradición judía de un antagonismo a menudo violento respecto de cristianos y gentiles, el «público judío se sintió no sólo insultado, sino auténticamente sorprendido»4. Hasta tal punto sus portavoces habían logrado convencerse a sí mismos y convencer a los demás del hecho inexistente de que el aislamiento judío era debido exclusivamente a la hostilidad de los gentiles y a su falta de ilustración. El judaísmo, afirmaban especialmente los historiadores judíos, había sido siempre superior a las demás religiones en el hecho de que creía en la igualdad humana y en la tolerancia. El que esta autoengañosa teoría, acompañada por la creencia de que el pueblo judío había sido siempre el objeto pasivo y sufriente de las persecuciones cristianas, llegara a constituirse en una prolongación y modernización del antiguo mito del pueblo elegido y desembocara en nuevas y a menudo muy complicadas prácticas de separación, destinadas a mantener la antigua dicotomía, es quizás una de esas ironías reservadas a aquellos que, por cualesquiera razones, tratan de embellecer y de manipular los hechos políticos y los datos históricos. Porque si los judíos tenían algo en común con sus vecinos no judíos en que apoyar su recientemente proclamada igualdad era precisamente un pasado religiosamente predeterminado y mutuamente hostil, tan rico en realizaciones culturales al más elevado nivel como abundante en fanatismos y groseras supersticiones al nivel de las masas ignorantes.

Sin embargo, incluso los irritantes estereotipos de este género de historiografía judía descansan sobre una base más sólida de hechos históricos que las anticuadas necesidades políticas y sociales de la judería europea del siglo XIX y de comienzos del XX. La historia cultural judía era infinitamente más diversa de lo que entonces se suponía y las causas de desastre variaban con las circunstancias históricas y geográficas, pero lo cierto es que variaban más en el entorno no judío que dentro de las comunidades judías. Dos factores muy reales tuvieron una influencia decisiva en los fatídicos errores todavía frecuentes cuando se trata de presentar popularmente la historia judía. En ningún lugar y en ninguna época tras la destrucción del templo poseyeron los judíos su propio territorio y su propio estado; para su existencia física siempre dependieron de las autoridades no judías, aunque a «los judíos de Francia y también de Alemania hasta bien entrado el siglo XIII»5 se les otorgó algunos medios de autoprotección y el derecho a llevar armas. Esto no significa que los judíos estuvieran siempre privados de poder, pero es cierto que en cualquier conflicto, no importa cuáles fueran sus razones, los judíos no sólo eran vulnerables, sino que estaban desvalidos y, por tanto, resultaba natural, especialmente en los siglos de completo extrañamiento que precedieron a su elevación a la igualdad política, que sintieran como simples repeticiones todos los estallidos de violencia. Además, las catástrofes eran consideradas dentro de la tradición judía en términos de martirologio, lo que a su vez tenía sus bases históricas en los primeros siglos de nuestra era, cuando tanto judíos como cristianos desafiaron el poderío del Imperio Romano, así como en las condiciones medievales, cuando a los judíos les quedaba abierta la alternativa de someterse al bautismo y salvarse así de la persecución, incluso cuando la causa de la violencia no era religiosa, sino política y económica. Esta constelación de hechos dio pie a una ilusión óptica que han sufrido desde entonces historiadores tanto judíos como no judíos. La historiografía «se ha ocupado hasta ahora más de la disociación cristiana de los judíos que de la inversa»6, olvidando el hecho, por otra parte más importante, de que la disociación judía del mundo gentil, y más específicamente del entorno cristiano, fue de mayor importancia que la inversa para la historia judía por la obvia razón de que la auténtica supervivencia del pueblo como entidad identificable dependió de tal separación voluntaria y no, como se ha supuesto corrientemente, de la hostilidad de cristianos y no judíos. Sólo en los siglos XIX y XX, tras la emancipación y con la difusión de la asimilación, desempeñó el antisemitismo un papel en la conservación del pueblo, puesto que entonces los judíos aspiraban a ser admitidos en la sociedad no judía.

Aunque los sentimientos antijudíos estuvieron extendidos entre las clases cultas de Europa durante el siglo XIX, el antisemitismo como ideología siguió siendo prerrogativa de los fanáticos en general y de los lunáticos en particular. Incluso los dudosos productos de las apologías judías, que nunca convencieron más que a los convencidos, eran ejemplos destacados de erudición y saber en comparación con lo que los enemigos de los judíos podían ofrecer en materia de investigación histórica7. Cuando, tras el final de la guerra, comencé a clasificar el material para este libro, recogido de fuentes documentales y a veces de excelentes monografías, durante un período de más de diez años, no existía una sola obra que abarcara la cuestión de extremo a extremo y de la que pudiera decirse que cumplía las normas más elementales de erudición histórica. Y la situación apenas ha cambiado desde entonces. Esto es tanto más deplorable cuanto que recientemente se ha tornado más grande que nunca la necesidad de un tratamiento imparcial y veraz de la historia judía. Las evoluciones políticas del siglo XX han empujado al pueblo judío al centro de la tormenta de los acontecimientos; la cuestión judía y el antisemitismo, fenómenos relativamente carentes de importancia en términos de política mundial, se convirtieron en el agente catalizador, en primer lugar, del movimiento nazi y del establecimiento de la estructura organizativa del Tercer Reich, en el que cada ciudadano tenía que demostrar que no era judío; después, en el de una guerra mundial de una ferocidad sin equivalentes, y finalmente, de la aparición del crimen sin precedentes de genocidio en medio de la civilización occidental. Me parece obvio que todo esto exigía no sólo una lamentación y una denuncia, sino también una comprensión. Este libro es un intento por comprender lo que a primera vista, e incluso a segunda, parecía simplemente atroz.

Comprender, sin embargo, no significa negar la atrocidad, deducir de precedentes lo que no los tiene o explicar fenómenos por analogías y generalidades tales que ya no se sientan ni el impacto de la realidad ni el choque de la experiencia. Significa, más bien, examinar y soportar conscientemente la carga que los acontecimientos han colocado sobre nosotros —ni negar su existencia ni someterse mansamente a su peso como si todo lo que realmente ha sucedido no pudiera haber sucedido de otra manera. La comprensión, en suma, es un enfrentamiento impremeditado, atento y resistente, con la realidad —cualquiera que sea o pudiera haber sido ésta.

Para esta comprensión, aunque, desde luego, no resulte suficiente, es indispensable una cierta familiaridad con la historia judía en la Europa del siglo XIX y con el concurrente desarrollo del antisemitismo. Los capítulos siguientes se refieren sólo a aquellos elementos de la historia del siglo XIX que realmente figuran entre los «orígenes del totalitarismo». Aún queda por escribir una historia que abarque el antisemitismo, tarea que está más allá del alcance de este libro. Mientras exista esta laguna hay justificación suficiente para publicar estos capítulos como contribución independiente a una historia más vasta, aunque fuera concebida originalmente como parte constituyente de la prehistoria, por así decirlo, del totalitarismo. Además, lo que es cierto para la historia del antisemitismo, es decir, que cayó en manos de los fanáticos no judíos y de los apologistas judíos y fue cuidadosamente evitado por reputados historiadores, es cierto mutatis mutandis para casi todos los elementos que más tarde cristalizaron en el nuevo fenómeno totalitario; apenas fueron advertidos por la opinión ilustrada o por la del público en general, porque pertenecían a una corriente subterránea de la historia europea en la que, ocultos a la luz del público y a la atención de los hombres ilustrados, acabarían cobrando una virulencia enteramente inesperada.

Ya que sólo la cristalizadora catástrofe final llevó estas tendencias subterráneas al libre conocimiento público, ha habido una tendencia a equiparar sencillamente al totalitarismo con sus elementos y orígenes, como si cada estallido de antisemitismo, de racismo o de imperialismo pudiese ser identificado como «totalitarismo». Esta falacia es tan desorientadora en la búsqueda de la verdad histórica como perniciosa para el juicio político. Las políticas totalitarias —lejos de ser simplemente antisemitas, racistas, imperialistas o comunistas— usan y abusan de sus propios elementos ideológicos y políticos hasta tal punto que llega a desaparecer la base de realidad fáctica, de la que originalmente derivan su potencia y su valor propagandístico las ideologías —la realidad de la lucha de clases, por ejemplo, o los conflictos de intereses entre los judíos y sus vecinos. Sería ciertamente un grave error subestimar el papel que el racismo puro ha desempeñado y sigue desempeñando en el gobierno de los estados sudistas, pero sería aún más erróneo llegar a la conclusión retrospectiva de que grandes zonas de los Estados Unidos han estado bajo la dominación totalitaria durante más de un siglo. La única consecuencia directa y pura de los movimientos antisemitas del siglo XIX no fue el nazismo, sino, al contrario, el sionismo, que, al menos en su forma ideológica occidental, constituyó un género de contraideología, la «respuesta» al antisemitismo. Esto, incidentalmente, no significa decir que la autoconciencia judía fuera una simple creación del antisemitismo; incluso un sumario conocimiento de la historia judía, cuya preocupación central desde el exilio babilónico fue la supervivencia del pueblo frente a los abrumadores riesgos de dispersión, debería bastar para barrer este último mito en estas cuestiones, un mito que se ha puesto en cierto grado de moda en los círculos intelectuales tras la interpretación «existencialista» que Sartre hizo del judío como alguien que es considerado y definido judío por los demás.

La mejor ilustración, tanto de la distinción como de la conexión entre el antisemitismo pretotalitario y el totalitario, es quizá la ridícula historia de los «Protocolos de los Sabios de Sión». El empleo que los nazis hicieron de esta falsificación, como libro de texto para una conquista global, no es ciertamente parte de la historia del antisemitismo, pero sólo esta historia puede explicar ante todo por qué ese cuento inverosímil contenía suficiente plausibilidad como para ser útil como propaganda antijudía. Lo que, por otra parte, no puede explicar es por qué la apelación totalitaria al dominio global, ejercido por los miembros y los métodos de una sociedad secreta, podía convertirse en un atractivo objetivo político. Esta última función, políticamente mucho más importante (aunque no propagandísticamente), tiene su origen en el imperialismo en general y en su muy explosiva versión continental, los llamados panmovimientos en particular.

De esta manera, este libro se limita en tiempo y espacio tanto como en el tema. Sus análisis se refieren a la historia judía en Europa central y occidental desde la época de los judíos palaciegos hasta el affaire Dreyfus, en tanto que resultó relevante para el nacimiento del antisemitismo y fue influido por éste. Estudia movimientos antisemitas que estaban sólidamente basados en las realidades fácticas características de las relaciones entre judíos y gentiles, es decir, en el papel que los judíos desempeñaron en el desarrollo del estado-nación, por un lado, y su actividad en la sociedad no judía, por el otro. La aparición de los primeros partidos antisemitas en la década de los años setenta y en la de los ochenta del siglo XIX marca el momento en el que trascendieron la base fáctica del conflicto de intereses y de la experiencia demostrable y se inició el camino que concluyó con la «solución final». Desde entonces, en la era del imperialismo, seguida por el período de los movimientos y gobiernos totalitarios, no es ya posible aislar la cuestión judía o la ideología antisemita de temas que casi carecen por completo de relación con las realidades de la modema historia judía. Y ello no simple ni primariamente porque estas cuestiones desempeñaran un importante papel en los asuntos mundiales, sino porque el mismo antisemitismo era empleado para fines ulteriores que, aunque en su instrumentación señalara a los judíos como las víctimas principales, dejaban muy atrás todos los temas de interés tanto para los judíos como para los antijudíos.

El lector hallará las versiones imperialista y totalitaria del antisemitismo del siglo XX en la segunda y tercera partes de esta obra, respectivamente.

HANNAH ARENDT

Julio de 1967

1 El último ejemplo de esta noción es Warrant for Genocide, The myth of the Jewish world-conspiracy and the «Protocols of the Elders of Zion», Nueva York, 1966, de Norman Cohn. El autor parte de la implícita negación de que exista, al fin y al cabo, una historia judía. En su opinión, los judíos son «gentes que vivieron diseminadas por Europa desde el Canal de la Mancha hasta el Volga, con muy poco en común, salvo el ser descendientes de adeptos a la religión judía» (p. 15). Los antisemitas, por el contrario, pueden reivindicar un linaje directo e ininterrumpido a través del espacio y del tiempo desde la Edad Media, en la que «los judíos fueron considerados agentes de Satán, adoradores del diablo, demonios en forma humana» (p. 41), y la única precisión a tan vastas generalizaciones que parece dispuesto a hacer el autor de Pursuit of the Millennium