Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Folgen Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Biografien bei ceBooks.de

- Sprache: Deutsch

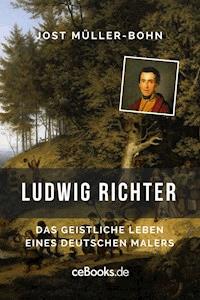

Kennen Sie die beeindruckende Lebensgeschichte des Kunstmalers Adrian Ludwig Richter, der über 3.000 faszinierende Holzschnitte geschaffen hat? Diese Biografie gewährt einen einzigartigen Einblick nicht nur in das Leben des bekannten Romantikers und populären Malers des deutschen Volkes, sondern auch in die tiefe Spiritualität, die sein Werk prägte. Als überzeugter Christ stellte Richter seine Talente und Begabungen in den Dienst des Evangeliums und malte nicht nur mit Freude und Leidenschaft, sondern auch mit einer inneren Hingabe, die seine Kunst zu etwas Besonderem machte. In dieser Erzählung wird er als liebenswürdiger „Gottesmensch“ dargestellt, dessen Leben von göttlicher Andacht durchdrungen war. „Das geistliche Leben eines deutschen Malers“ entführt den Leser auf eine Reise durch Richter’s Tagebücher, Briefe und Augenzeugenberichte von Zeitgenossen und Freunden – eine biografische Entdeckung, die dem Leser das innere Leben eines großen Künstlers näherbringt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 659

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ludwig Richter

Das geistliche Leben eines deutschen Malers

Jost Müller-Bohn

Impressum

© 2016 Folgen Verlag, Bruchsal

Autor: Jost Müller-Bohn

Bild: Ludwig Richter, Die Überfahrt am Schreckenstein

Innenillustrationen: Gemälde und Holzschnitte von Ludwig Richter

Lektorat: Mark Rehfuss, Schwäbisch Gmünd

ISBN: 978-3-944187-91-4

Verlags-Seite: www.folgenverlag.de

Kontakt: [email protected]

Shop: www.ceBooks.de

Dieses eBook darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, eReader, etc.) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das eBook selbst, im von uns autorisierten eBook-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.

Inhalt

Vorwort

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

LUDWIG RICHTERDas geistliche Leben eines deutschen Malers

Adrian Ludwig Richter wurde am 28. September 1803 als erstes Kind des Kupferstechers Carl August Richter in Dresden-Friedrichsstadt geboren.

Vor hundert Jahren, am 19.06.1884, starb Ludwig Richter als der »beliebteste Maler und Illustrator des deutschen Volkes«. Neben dem Dichter und Zeichner Wilhelm Busch und dem bürgerlichen Malerpoeten Carl Spitzweg ist wohl keiner dem deutschen Volk so nahe gekommen wie Adrian Ludwig Richter.

Hermann Oeser beschreibt das künstlerische Werk Richters mit wenigen Worten sehr treffend: »Heilige Kunst ist Ludwig Richters Kunst, denn durch seine Gassen und Gässchen, durch seine Felder und Flusstäler ziehen unsichtbare Gottesboten. Dies heimliche Evangelium ist an seinen Bildern eben das Köstlichste.«

Richters Autobiografie »Aus dem Leben eines deutschen Malers« gehört zu den hervorragendsten, die Deutschland auf diesem Gebiet besitzt. An seinen Sohn Heinrich schreibt der Künstler, … er wisse nicht, ob es was Rechtes werde mit seinem Geschreibe, er, Heinrich, müsse einst das Ganze durchgehen und gründlich verbessern. Leider hat Heinrich diese Bitte erfüllt. Dadurch wurde die Lebenserinnerung Ludwig Richters an hundert Stellen nicht verbessert, sondern »verbösert«, wie es einer der bedeutendsten Ludwig-Richter-Forscher einst nannte. Dieser veränderten Biografie wurden später Auszüge aus Ludwig Richters Tagebüchern und Briefen an Freunde hinzugefügt. Aber auch hier hat sein Sohn Heinrich den ursprünglichen Text des Vaters vielfach geändert oder umgeschrieben.

Erst durch die Veröffentlichung der persönlichen Briefe Ludwig Richters an seinen Sohn Heinrich empfangen wir ein besseres Verständnis für den Künstler, einen ganz neuen, göttlich vertieften Ludwig Richter, der durch seine Liebe zu Jesus Christus mit seinem wundervollen geistlichen Innenleben für uns neu aufersteht.

Im Vorwort zur Veröffentlichung seiner Briefe lesen wir: »Fast ein Leben lang litt dieser geistvolle Mensch (Heinrich Richter) an ererbter Schwermut und an Trübsinn, die sich zu manchen Zeiten zu Verfolgungswahn steigerten, so dass sein armer Vater oft große Angst um ihn haben musste. Zudem gelang es dem glaubensstarken Vater jahrzehntelang nicht, den Sohn zum Vertrauen auf die ewige Liebe zu bewegen …

Aber da geschieht nun das Eigenartige. Gerade weil der Sohn abweisend, verzagt und verdunkelt bleibt, entfaltet der Vater in strahlender Fülle sein ganzes gläubiges Herz, sein ganzes reiches Innenleben. Auf diesem dunklen Hintergrund erstrahlt das innere Licht des Vaters umso heller, so dass wir glücklich werden beim Lesen dieser Briefe über die innere Schönheit dieses reinen, frommen Herzens eines Künstlers, der uns dadurch zum Führer ohnegleichen werden kann.«

Beim Lesen dieser Briefe kam ich zu dem Entschluss, eine erzählende Biografie dieses Meisters zu verfassen, die in der Form und Gestaltung der bisher bekannten Autobiografie völlig anders ausfällt.

Tagebuchaufzeichnungen, Briefe und Berichte von seinen Freunden, wie Schnorr von Carolsfeld, Felix Mendelssohn Bartholdy, Robert Schumann und anderen, ergänzen dieses Werk.

Ludwig Richter malte nicht nur mit Liebe und Freude, sondern auch mit göttlicher Andacht und kindlichem Gebet. Deshalb dringt seine Kunst auch heute, hundert Jahre nach seinem Heimgang in die Himmelswelt, immer tiefer, je länger man sie betrachtet: durch das Auge zum Herzen, ja, bis in des Herzens stillstes Kämmerlein.

Richters Kunst wird geprägt durch das geistliche Erleben seiner Wiedergeburt. Aus vielen seiner Kunstwerke – besonders aus seinen heiteren, sonnigen Holzschnitten – leuchtet das verborgene Leben eines überzeugten Gottesmenschen hervor. Man möchte meinen, die Seligpreisung des Herrn Jesus zu verspüren, wenn man seine kleine, reine, heile Welt in der Darstellung des alltäglichen Lebens sieht. Ludwig Richter konnte sagen: »Was ich habe, kann ich geben.« Er hatte Frieden mit Gott, er vermittelte die himmlische Liebe in irdischer Gestalt und das Licht der Erlösung in vielen seiner Darstellungen: fröhliche Kinder mit ihren Müttern und Vätern, Großmütter am warmen Kachelofen, den Enkeln das Evangelium erklärend, die Familie bei Tisch, um die Morgen-oder Abendandacht zu halten, Geburt und Tod, Kirchgang und Hochzeit, Abschied und Wiedersehen, Weihnachten und Ostern, alles sieht der begnadete Künstler im Licht der Ewigkeit.

Deshalb schrieb er: »Schon seit vielen Jahren habe ich den Wunsch mit mir herumgetragen, in einer Bilderreihe unser Familienleben in seinen Beziehungen zur Kirche, zum Hause und zur Natur darzustellen und somit ein Werk ins liebe deutsche Haus zu bringen, welches im Spiegel der Kunst jedem zeigt, was jeder einmal erlebt …« Mit seinen über 3500 Holzschnitten und Zeichnungen ist es ihm vortrefflich gelungen.

Wir danken dem Herrn und ihm, dem Gottesmenschen und Künstler Ludwig Richter.

Jost Müller-Bohn

Kapitel 1

Die dumpfen Glocken der berühmten Frauenkirche schlagen zwölfmal zur Mitternachtsstunde. Verlassen und weinend steht ein kleines Wesen auf dem Altmarkt von Dresden, es hat sich verirrt. Der Mond malt mit fahlem Licht gespenstische Schatten auf das Kopfsteinpflaster. Zitternd hält der kleine, verängstigte Bursche einen prächtigen Strauß bunter Blumen in seiner rechten Hand. Krampfhaft pressen die kleinen Finger, nun schon seit Stunden, die Blumenstängel zusammen. Der Platz liegt leer und verlassen, umsäumt von alten und schmalen Häuserfassaden mit ihren spitzen Giebeln. Gutmütig blinzelt der Mond hinter den Dächern hervor, doch tröstet das den dreijährigen Jungen nicht. Sein Herz klopft stürmisch in furchtbarer Angst, denn er hat den Weg verloren. Er weiß weder ein noch aus!

Mit seinen Eltern war Ludwig am späten Nachmittag des Tages zum Großvater spaziert. In der Schäferstraße führte dieser einen altmodischen Kaufmannsladen, für Kinderherzen wahrlich ein sagenhaftes Paradies, in dem es so viele, hochinteressante Dinge zu sehen gab. Das alte Haus war von einem Garten umgeben, in dem es üppig wucherte. Im Laden selber fand man die seltsamsten Requisiten, zum Beispiel hölzerne und entsprechend angemalte Kugeln, die Zitronen und Apfelsinen darstellen sollten. In natura waren diese Früchte nicht vorhanden, denn die Kundschaft in diesem Stadtviertel Dresdens gehörte zur armen Kleinbürgerschicht, die sich solchen Luxus nicht leisten konnte.

Zu gern hätte Ludwig einmal in allen Kästen, Schubladen und Fächern des Krämerladens herumgestöbert. Neben den verschiedensten Lebensmitteln und einheimischen Obstsorten gab es so viele Kräuter und Gewürze, die einen fast orientalischen Geruch verbreiteten und die die Kinderherzen reizten, mit begehrlichen Blicken auf alles zu spähen, was sich den Augen bot. Eine Menge an Zuckersachen, Ingwerplätzchen, Johannisbrote und ein beachtlich großes Sirupfass mit dem süßen Inhalt verursachten bei den Kindern einen unwiderstehlichen Reiz. In diesem geheimnisvollen Basar herrschte der kleinbürgerliche Kaufherr, Großvater Müller, wie ein kleiner König. Wenn ihm die junge Kundschaft barfüßig die Einkaufszettel auf den Ladentisch reichte und der Großvater in bedächtiger Manier beim Zusammenstellen der Waren in sächsischem Dialekt halblaut vor sich hinsprach: »… für 3 Pfennige Baumöl, für 1 Pfennig Ingwer, 1 Pfennig neue Würze, 1 Pfennig Pfeffer …«, dann war der kleine Ludwig stets voller Stolz, einen solch »einflussreichen« Großpapa zu haben.

Doch nun war guter Rat teuer, denn der Junge hatte sich hoffnungslos verirrt. Wie konnte das geschehen? Nachdem er und seine Eltern im Hause des Großvaters herzlich begrüßt worden waren, hatte er die Erlaubnis bekommen, vor dem Hause zu spielen. Auf einmal war ihm eine schöne Wiese in Erinnerung gekommen, eine herrliche Grünfläche mit vielen, vielen bunten Blumen vor einem großen Gehöft, an welchem er mit seinen Eltern schon viele Male vorbeigegangen war. Er entschloss sich kurzerhand, für den lieben Großvater dort einen Strauß Blumen zu pflücken.

So gut dieser Kinderwunsch auch zu verstehen war, Ludwig überschätzte seine Fähigkeit, den Hin- und Rückweg sicher und allein zu finden. Zwar fand er die Wiese, doch der Rückmarsch ging nicht so gut, wie er es sich in seinen kindlichen Gedanken vorgestellt hatte. Er wackelte durch mehrere Gassen in der guten Hoffnung, das großelterliche Haus bestimmt wiederzufinden. Er ahnte nicht, dass er sich in der entgegengesetzten Richtung bewegte. Je weiter er voranschritt, umso unbekannter kam ihm die Gegend vor. Er wunderte sich sehr, den heißersehnten Kaufmannsladen seines Großvaters noch immer nicht entdecken zu können.

Die Lichter in den mehrstöckigen Stadthäusern erlöschen nach und nach, nur die Straßenlaternen und der volle Mond erhellen noch den großen Platz, auf dem die kleine Gestalt verloren wie ein Zwergendenkmal steht. Alles erscheint wie ausgestorben, und Ludwig hat jede Hoffnung aufgegeben, seine Eltern jemals wiederzusehen. Er weint hemmungslos, wie Aschenputtel am Grab seiner verstorbenen Mutter.

Doch da kommt auf einmal durch eine enge Seitengasse eine mächtige, für den Kleinen furchterregende Gestalt aus dem Dunkel auf ihn zu. Der Mann, einen großen Hut auf dem Kopf und einen breiten Säbel an der linken Seite, ist ein Ratswächter, der von Amts wegen die Order erhalten hat, nach dem verloren gegangenen Sohn Ausschau zu halten. Die Eltern meldeten bereits bei Anbruch der Dunkelheit in heller Aufregung ihren Sohn Adrian Ludwig Richter bei der Behörde als verschwunden. »He, Junge! Bist du der Adrian Ludwig Richter?«, fragt der Uniformierte mit lauter Stimme.

»Mama! – Mama!«, ruft der zu Tode erschrockene kleine Bub und möchte vor Angst und Schrecken angesichts dieser unbekannten Männergestalt davonrennen. Doch er steht da wie versteinert, er kann sich nicht vom Fleck rühren. »Meine Mama!«

»Na, dann komm mal her, mein Kleiner! Deine Mutti und der Vati haben dich schon überall gesucht! Ich soll dich zu ihnen zurückbringen!« Die Stimme des Mannes ist sanfter geworden. Kräftige Hände erfassen den Jungen und tragen ihn durch die finsteren Gassen bis hin zu dem noch erleuchteten Einkaufsladen des Großvaters in der Schäferstraße.

»Ludwig! Mein lieber Junge, was hast du nur angestellt? Wir haben uns große Sorgen um dich gemacht! Wo bist du nur gewesen?«

»Auf dem Altmarkt habe ich den kleinen Ausreißer gefunden!«, poltert der Uniformierte dazwischen.

»Ach ja, die Engel Gottes haben dich bewahrt, mein kleiner Schatz! Nun ist ja alles wieder gut, weine nicht mehr!«

Noch lange muss Ludwig an die Worte seiner Mutter denken, denn er kann nicht gleich einschlafen. Es ist tiefe Nacht, nur der Nachtwächter macht seine stündlichen Runden durch die Gassen. Ludwig beobachtet die geheimnisvollen Lichtgebilde und Schatten, die durch den Schein der Straßenlaterne an der Decke des Raumes entlangwandern. Er liegt ganz still auf dem altmodischen Sofa in Großmutters guter Stube, bis er endlich, überwältigt von dem erregenden Ereignis der letzten Stunden, selig einschläft.

Am kommenden Morgen scheint alle Angst und Not vergessen. Nur hin und wieder stöhnt der kleine Mann aus tiefstem Herzen auf, so, als wollte er den letzten Rest von Furcht mit einem heftigen Stoßseufzer aus sich herausatmen. Für Ablenkung nach dieser Schreckensnacht sorgt schließlich der Großvater, der einen ansehnlich großen Stapel schöner Bilderbogen, die ebenfalls in seinem kleinen Krämerladen angeboten werden, vor ihn auf den Tisch legt. Munter blättert nun Klein-Ludwig in dem Stoß bunter Blätter, auf denen so viele Sehenswürdigkeiten abgedruckt sind. Fasziniert betrachten seine wissbegierigen Augen die farbenprächtigen Uniformen der Männer der königlich-sächsischen Armee. Die dunkelgrünen Röcke der Artillerie-Offiziere mit den roten Borten, ihren dunklen »Dreimastern« auf dem Kopf und den Silber- und Goldstickereien an den Röcken begeistern den Kleinen und nehmen ihn gefangen. Ach, und erst die schmucken und stolz aussehenden Kavallerie-Offiziere, die hoch zu Ross sitzen, ihre herrlich grünen Mäntel mit den darunter sitzenden roten Westen, darüber die silberne Schärpe. Dann die hellen Stulpenhandschuhe und die weißen Hosen, deren Beine in langen Reitstiefeln stecken, machen auf den kleinen Mann einen großen Eindruck. Auch die zitronengelben Uniformen des Regimentes »Garde du Corps« finden große Aufmerksamkeit bei ihm. Ja, vielseitig ist die Kunst im Lande. Die derben Holzschnitte des Kunstmalers Rüdiger zeigen geheimnisvolle Szenen von der »Verkehrten Welt«, den »Jahreszeiten« und vom »Gänsespiel« und erregen die Fantasie des aufgeweckten Knaben.

»Ludwig, mein Junge, gugg e mal schnell! – Ganz schnell! Komm ans Fenster, Bub, husch, husch, gugg e mal, da! – Nein, drüben, auf der anderen Straßenseite – da! Der Mann da, das ist der Maler, der all die schönen Bilder, die du dir eben ansiehst, gezeichnet hat!«

Der Großvater hat die Gardine zur Seite geschoben und den Jungen auf den Arm genommen. Würdig schreitet der ehrwürdige Dresdner Holzschneider Rüdiger auf dem holprigen Gehweg durch die Schäferstraße. Der große Dreimaster auf seiner Perücke, seitlich zwei Haarwülste und den gepuderten Haarbeutel freilassend, angetan mit einem apfelgrünen Faltenrock und glänzenden Schnallenschuhen, ein langes spanisches Rohr in der Hand, schreitet der Meister durch die Stadt.

»Großvater, ich werde später auch solche schönen Bilder malen«, prophezeit munter der Enkel.

»Ja? Willst du das? Dann musst du aber fleißig, fleißig lernen, mein ›Gleiner‹«, sächselt der Großvater und streicht mit seiner großen Hand das seidenweiche Haar seines Lieblings.

Phlegmatisch bewegt sich die wohlbeleibte Großmutter von der Küche durch die Stube in den Laden. Ihre blütenweiße, altmodische Spitzenhaube wippt dabei auf ihrer akkuraten Haarfrisur bedenklich hin und her. So schweigsam, wie sie gekommen, so still und unauffällig geht sie denselben Weg wieder zurück. Dasselbe tut sie Tag für Tag unzählige Male.

Die Ladenglocke bimmelt, und Kundschaft betritt schlurfend den Laden.

»Also, Ludwig, sei hübsch brav, spiel weiter und schau dir die schönen Bilder an. Heute Nachmittag kommt der Metzger, da gibt es dann auf dem Hof wieder viel zu sehen.«

Angetan mit seiner kaffeebraunen Ladenschürze, eine wollene Zipfelmütze auf dem Kopf, die im Winter wie im Sommer sein Haupt ziert, begibt sich der Großvater in den Laden.

»Bittschön, ein Dreierbrot mit Sirup!«, krächzt ein kleiner Dreikäsehoch und hält sein Geld an den Ladentisch.

»Mir auch eins, Herr Müller«, ruft ein kleines Mädchen gleich danach.

»Aber, aber, immer hübsch der Reihe nach, einer nach dem anderen!«, mahnt der Großvater. Die Klingel an der Ladentür bimmelt jetzt unaufhörlich, das winzige »Warenhaus« wird rege von kleiner und größerer Kundschaft besucht. Irgendwann hatte es dann entsetzlich gequiekt, so schrill und durchdringend, dass es einem mächtig in den Ohren gellte. Ludwig wusste, jetzt war es soweit – es wurde geschlachtet!

Am Nachmittag geht es auf dem engen, von Nebengebäuden dicht umschlossenen Hof lebendig zu. An einem Querbalken, an der äußeren Stallwand angebracht, hängt ein zwei Zentner schweres Schwein mit gespreizten Hinterbeinen. Den Bauch des Tieres hat der korpulente Metzgermeister bereits mit einem großen Schlachtermesser von oben bis unten aufgeschlitzt. Gekonnt tranchiert er Stück für Stück aus dem Leib heraus. Herz, Leber, Nieren wirft er in eine Schüssel, die Lunge kommt in ein anderes Gefäß, die Därme werden in eine Zinkwanne geworfen.

Ludwig beobachtet die neugierigen Nachbarn, die sich zum Schlachtfest eingefunden haben.

Interessiert verfolgen sie, wie das frische Fleisch zu appetitlichen Stücken zerlegt wird, während man aus dem Stall daneben die »hinterbliebenen Artgenossen« munter grunzen hört. Auch aus Fenstern und Luken der angrenzenden Häuser schauen Nachbarn dem seltenen Ereignis zu. In der Waschküche ist alles zum Wurstmachen hergerichtet. Bald kann man den Geruch von frischem Fleisch und kräftigen Gewürzen wie Pfeffer, Zwiebeln, Knoblauch und Majoran wahrnehmen, die zur Verarbeitung und Herstellung köstlicher Wurst gebraucht werden. An einer aufgespannten Leine hängen dann die langen Leberwürste, während die dicken, feisten Blut- und Magenwürste noch im großen Kessel kochend herumschwimmen und dabei wie Frösche im Wasser auf- und niedertauchen. Der dicke Haushund schleicht schnuppernd überall umher, begierig, einen rechten Happen für sich zu erwischen.

Ein Knecht schleppt einen Eimer heißen Wassers über den Hof. Auf der Straße rufen es sich die Kinder einander zu: »Kaufmann Müller hat ein Schwein geschlachtet.« Kurz darauf läutet die Ladenglocke Sturm und hört nicht auf, denn viele kommen mit Gefäßen. Jetzt gleicht der Raum einem – wenn auch lustigen – »Belagerungszustand«. Mit Töpfen und Krügen sind die Kinder da und rufen durcheinander:

»Herr Müller, schenken Sie uns etwas Wurstbrühe?«

Unentwegt füllt der Großvater aus einem Bottich mit einer großen Schöpfkelle die Gefäße der Kinder voll, bis der Vorrat zur Neige geht. Doch noch immer kommen neue Kinder und wollen Brühe haben.

Polternd und schimpfend, der Situation kaum noch gewachsen, läuft Opa Müller in dem engen Raum wie ein gereizter Tiger umher.

»Jetzt brat’ mir doch gleich eener een Storch! Nun ist Schluss, ihr Racker! Meint ihr, der Vorrat hört nicht auf? Packt euch, Kinder, sonst pfeift die Hetzpeitsch euch zum Fenster raus!« Er greift den nächststehenden Bengel am Arm und meint: »He, du Schlaumeier, warst du vorhin nicht hier? Du kommst ja schon zum zweiten Mal! Nun aber raus, ihr Banditen!«

Die kleine Bande stürzt und purzelt zur Ladentür hinaus. Der Großvater steht, die Arme in die Seiten gestemmt, wie die rächende Hand Gottes im Laden. Klein-Ludwig kommt es wie nach einer wilden Schlacht vor.

Kapitel 2

Im Spätsommer des Jahres 1806 herrscht auf den Straßen von Dresden ein militärisches Kommen und Gehen. Starke Truppenbewegungen sind im Gange. Schlimme Gerüchte kursieren in diesen Tagen bei den Bürgern der Stadt. Napoleon, der untersetzte, eigenwillige Korse, hat seine Armee mobilisiert und dringt bereits über den Rhein vor. Im Laden des Großvaters werden lautstarke Reden geführt; die sonst so gemütlichen Sachsen debattieren heftig. Mit feuerrotem Kopf erklärt ein Invalide aus dem siebenjährigen Krieg: »Herr Müller, der Napoleon ist ein Teufel! Er allein ist an allem schuld! Sein böser Geist beherrscht die Welt, er ist der inkarnierte Sohn des Satans, ein Höllensohn! Ein ganz verfluchter Antichrist, ich sag es euch, bald liegt die ganze Welt zu seinen Füßen! Ihr könnt es in der Bibel lesen, die ganze Welt wird er beherrschen!«

Ludwig versteht noch nichts von dem, was der aufgebrachte Mann da von sich gibt. Sein kleiner »Kinderkriegsschauplatz« liegt hinter dem Gehöft im großen Garten. Dort, bei den farbenprächtigen Blumenrabatten, noch hinter den Rosenbüschen, steht am Ende des Gartens ein alter Birnenbaum. Zwischen seinen mächtigen Ästen haben sich die Knaben aus der Nachbarschaft einen Hochsitz, einen Beobachtungsposten, zusammengebaut. Von dort aus kann man über die Gemüsebeete, über die Gartenmauer und über die abgeernteten Kornfelder hinweg bis zu den fernen Höhen von Roßtal und Plauen blicken.

Auf den Straßen bewegen sich derzeit endlose Wagenkolonnen der Armee, dazwischen reiten im leichten Galopp Husaren, Ulanen und Kürassiere. Ganz in der Ferne, am westlichen Horizont, verschwinden sie im dunstigen Nebel. Ansonsten ist die Luft ungewöhnlich klar und rein. Ludwig beobachtet die zwitschernden Finken und Spatzen. In den Gärten sieht man überall Bäume, die ihre knorrigen Äste mit den reifen Früchten zum Himmel emporhalten, rot und gelb leuchten Äpfel und Birnen, die Bienen summen friedvoll.

Aber in den Straßen herrscht eine gespannte Atmosphäre, eine unheimliche Ruhe, die Vorahnung eines herannahenden Gewitters. Auf den Plätzen drängen sich die Menschen laut schwatzend und diskutierend und bilden immer mehr Gruppen. Die Nachricht vom Heldentod des Prinzen Louis Ferdinand von Preußen bei Saalfeld bedeutet für sie mehr als nur ein vorübergehendes Wetterleuchten. Einer sagt es dem anderen weiter, was er an neuesten Nachrichten vernommen hat. Schlimme Gerüchte machen ihre Runde. Flussaufwärts, und zwar an der Saale bei Jena, soll es zur Schlacht gekommen sein.

Der Großvater Müller steht ebenfalls mit seinen Nachbarn auf der Straße. Sie haben ihre Köpfe zusammengesteckt, gerade, als ein völlig verstaubter Kurier auf dampfendem Pferde dahergaloppiert. Angstvolle Blicke folgen dem abgehetzten Boten.

»Das bedeutet nichts Gutes, sag ich euch! Reisende, die gestern unsere Stadt erreichten, erzählten von einem fernen, unheimlichen Beben und Donnern!«

Ein gut gewachsener Mann, den grünen Reisemantel um die Schultern gehängt, kommt eilends durch die Straße gerannt. Eben biegt er mit weit ausholenden Schritten um eine Häuserecke. Erschrocken weicht eine Menschenansammlung auseinander. Einer der Passanten nimmt allen Mut zusammen und ruft dem Fremden nach: »Verzeihung, der Herr, kann man erfahren, ob es zu einer Schlacht gekommen ist?«

Der Fremde bleibt stehen und antwortet, indem er sich der Menschengruppe zuwendet: »Die Schlacht ist bereits verloren! Die ganze Armee befindet sich auf der Flucht! Der preußische König und die Königin haben Berlin verlassen. Die Armee des großen Königs existiert nicht mehr! Man sagt, Napoleon sei auf dem Weg nach Berlin!«

»Großer Gott! Das ist Europas Untergang!«, ruft einer aus der Menge. Ludwig klammert sich fest an Großvaters Schürze. Ganz verängstigt blickt er auf die nun wild gestikulierenden und durcheinanderredenden Leute.

»Man sollte die Jagdgewehre vom Boden holen und Widerstand leisten bis zum letzten Blutstropfen!«, geifert aufgeregt ein alter Mann.

»Dazu bleibt keine Zeit, Gevatter, die Feinde sind nicht mehr weit. Es wird nicht lange dauern, dann marschieren sie zum Stadttor herein!«

»Es ist doch nicht zu fassen! Die ruhmreiche Armee der Preußen soll in einer einzigen Schlacht zerschlagen sein? Ist das denn wirklich wahr?«

»Ob ihr’s nun glaubt oder nicht, mein Herr, es ist nur allzu wahr!«, erwidert der Fremde und geht stracks seines Weges. Überall drängen sich die Menschen, auf dem Altmarkt, in der Neustadt, an der Elbbrücke und in der Friedrichsstadt.

»Packt eure Sachen! Die Bayern kommen! Sie plündern wie die Vandalen, sie treiben es ärger als die Hunnen!«

Eine Panik bricht aus unter den Bewohnern der Stadt, und in Kürze wälzt sich ein Strom von Menschen durch die Straßen, von West nach Ost, und von Süd nach Nord. Man glaubt, Hannibal stünde vor den Toren Dresdens.

Doch die Furcht bleibt unbegründet, denn der Kurfürst von Sachsen hat sich beeilt, in Napoleons Bundesgenossenschaft einzutreten. Die herannahende bayerische Kavallerie zieht friedlich in die Stadt ein. Der Sturm des Krieges verebbt und legt sich gänzlich.

Für den aufgeweckten, dreijährigen Sohn des Kupferstechers Karl Richter gehen die gemütlichen, sächsischen Jugendjahre unter der wohltuenden Obhut der Eltern weiter.

Kapitel 3

In den Gassen der Altstadt Dresdens wird es friedvoll. Bunte Buden des Weihnachtsmarktes, der hier wegen seiner eigentümlichen Backwerke »Striezelmarkt« genannt wird, locken Käufer heran. Überall preisen Bauern und Marktweiber ihre Waren an. Die vermummten Verkäufer wärmen von Zeit zu Zeit ihre erstarrten Finger über den kleinen Öfchen.

»Nur zugreifen, liebe Leut’! Kluge Mütter, kauft warme Winterstiefel für eure Männer und Kinder! Der Winter ist ein strenger Mann! Nur zugreifen, meine Herrschaften!«, schallt es in einem fort.

Dicker Schnee fällt auf die klobigen Pferdewagen, mit denen die Bauern am Morgen in die Stadt gekommen sind, um ihre Ware, wie Butter, Eier, Mehl und anderes, für den bekannten Dresdner Weihnachtsstollen anzubieten.

Ludwig kann sich gar nicht sattsehen an all dem wunderbar farbigen und glänzenden Tand, der den Leuten angeboten wird, an dem Rauschgold für die Weihnachtsbäume, den goldenen Früchten und bunten Papierfiguren zur Dekorierung der Bäume. Die hell erleuchteten, aus Holz geschnitzten Krippen mit dem Christuskind, dazu die vielen bunt bemalten Figuren aus dem Erzgebirge, die herrlichen Weihnachtspyramiden sind für den fantasiebegabten Jungen eine wahre Augenlust. Die Schornsteinfeger, die Knusperhexen und mancherlei Tiere aus Pfefferkuchenteig duften gewürzig. Die eigentümlichen Wachsstockpyramiden in allen Größen, die knusprig-braunen Knecht-Ruprecht-Figuren, aus Pflaumenteig gebacken, faszinieren den kleinen und aufgeweckten Buben. Im Verein mit seinen Freunden zwängt er sich durch das dichte Gewühl der Käufer und Verkäufer, durch all die Schaulustigen, denen es auf dem Weihnachtsmarkt gefällt.

Von erspartem Taschengeld kaufen sich die Kinder gezuckerte Striezeln und Pfefferkuchen an einem der zahlreichen Backwarenstände. Großes Gedränge herrscht an den Spielzeugbuden. Was gibt es da nicht alles zu sehen! Trommeln, Pfeifen, Trompeten, Holzpferdchen, geschnitzte Tiere aller Art. Rote Dragoner der sächsischen Reiterei, schwarze Husaren, grüne Jäger, Waffenröcke in allen möglichen Farben und Formen werden von den Kindern mit ihren begehrlichen Blicken fast verschlungen. »Hereinspaziert, hereinspaziert! Liebe Jungen und Mädchen, heute gibt es eine sagenhafte Premiere, eine großartige Aufführung: Die Zaubermacht des wohlbekannten Doktor Faust! Nur hereinspaziert, kleines Volk! An der Kasse ist zu zahlen ein Kupferdreier. Nur herein, in wenigen Minuten beginnt das Schauspiel!«

Eigentlich hatte sich Ludwig mit seinem Kupferdreier noch süße Naschereien kaufen wollen, doch dieses angekündigte großartige Ereignis mochte er sich nicht entgehen lassen. Es zieht und drängt ihn mit aller Macht in die Vorstellung. Ein Mann mit einem großen Hut auf dem Kopf, am Eingang des Puppentheaters stehend, hantiert mit einer Kasperlefigur an der rechten Hand und lässt diese immer wieder laut rufen:

»Nur hereinspaziert, hereinspaziert! Dieses Schauspiel darf sich niemand entgehen lassen!« Gedrängt und gestoßen stolpert Ludwig in den Zuschauerraum. Magisch dunkel ist es darin, und gebannt verfolgt er den Ablauf der Handlung. Dicht bei dicht sitzen die Kinder. Sie sind ein dankbares Publikum. Szene um Szene wechselt, die Spannung ist kaum auszuhalten. Der Teufel und seine bösen Helfer versuchen, den Herrn Doktor Faust mit allen Mitteln in die Hölle zu holen. Ihre Verführungskünste sind raffiniert, sie schmeicheln und heucheln, sie locken und stellen Fallen. Die Kinder versuchen durch lautes Rufen, den Doktor vor dem ewigen Unheil zu bewahren.

»Nein, nein, nicht in die Hölle!«, brüllt der große Kinderchor. Dem Ludwig wird es heiß und kalt. Zum ersten Mal sitzt er heute in einem Puppentheater. Zuletzt erscheint noch ein zitternder Diener des Teufels. Er schlottert vor Furcht und Grauen, dass man seine Zähne klappern hört. Der Doktor Faust packt ihn beim Arm und fragt: »Sag, armer Wicht, du finsterer Teufelsgeselle, hast du nie ein Verlangen gehabt, in das schöne Himmelreich zu gelangen, dorthin, wo die Engel Gottes sind?«

Das Kind des Teufels zittert und jammert laut:

»Herr Doktor, wenn eine Leiter von der Erde zum Himmel hinaufführte und ihre Sprossen so scharf wie Rasierklingen wären, würde ich dennoch versuchen und nicht ablassen, die Leiter hinaufzuklettern. Auch wenn ich dabei in tausend Stücke zerschnitten würde«, stöhnt der arme Wicht, »aber ich habe keine Möglichkeit, ins schöne Gottesreich zu kommen! Ach, ich verfluchtes Geschöpf! Lass doch den Teufel in der Hölle, wo er hingehört!« Laut schreiend verschwindet er im rauchenden Abgrund der ewigen Finsternis.

Dem kleinen Ludwig scheint das Herz fast stehen zu bleiben. Dieser furchtbare Hilfeschrei ist ihm durch Mark und Bein gegangen. Ganz benommen taumelt er aus der erregenden Vorstellung und kann sich auf dem Heimweg gar nicht mehr über den Weihnachtszauber in den Gassen freuen. Ein grenzenloses Mitleid hat ihn ergriffen für dieses arme Höllenkind. Tränen kullern über seine blaugefrorenen Wangen, als er durch die dicht bevölkerten Straßen der Stadt nach Hause rennt. ›Nein, nein!‹, denkt Ludwig, ›auf keinen Fall zum Teufel in die Hölle! Ich will schön brav und folgsam sein, den Eltern immer Freude machen.‹

Noch lange Zeit danach denkt er immer wieder darüber nach, ob diesem armen Wicht nicht doch geholfen werden könnte. Sogar beim Glanz der Lichter am Weihnachtsbaum muss er an den verlorenen Teufel denken.

Der Heilige Abend ist ein Tag mit viel Schnee, Kälte, Glanz und viel, viel Glockengeläut. Tagsüber strahlt die Sonne für einige Zeit, die rund und bronzefarben am Himmel steht, doch auf einmal verfinstert sich das Firmament zusehends und es beginnt heftig zu schneien. Im Haus hinter den Türen knistert, raschelt, klirrt und läutet es geheimnisvoll. Ludwig vergeht die Zeit viel zu langsam, er kann es kaum erwarten, bis die große Bescherung beginnt.

Seinen Kopf auf beide Hände gestützt, blickt er aus dem Fenster und sieht dem Tanz der munteren, weißen Flocken zu, die zur Erde herabfallen. Die Straßenlaternen brennen in den stillen Gassen und alten Straßen.

Kapitel 4

Der Winter vergeht, die Frühlingsblumen blühen, und Ludwig muss zur Schule gehen.

Gabriel, der Erzengel und Himmelsfürst, der starke Mann Gottes, sieht gewiss anders aus, ist auch in seinem Wesen anders als Gabriel Holzmann, der Ludwig nun auf seinem weiten Weg zur Schule begleiten soll. Eine schäbig aussehende, apfelgrüne Jacke kann die schmutzige Nankinghose kaum verdecken. Dennoch spielt Gabriel stets den starken Mann. Wenn es darum geht, Ludwig zu etwas anzustiften oder ihn wegen irgendetwas zu erpressen, dann funkeln seine zwei, etwas ungleichen Augen unter dem strohgelben, kurzen, borstigen Haarbüschel über der Stirn hervor.

»Los, Ludwig, kletter’ über den Zaun, marsch! Hol uns Pflaumen vom Baum herunter!«

»Aber nein, das darf man doch nicht! Das sind doch Nachbars Pflaumen!«

»Wenn ich dir sage, du sollst sie holen, dann ist das ein Befehl, verstanden, du dummer Affe?« Und mit drohender Gebärde, um seinen Worten noch mehr Nachdruck zu verleihen, steht er dicht vor Ludwig und sagt: »Willst du jetzt oder nicht? Mach schon, aber etwas schneller als sonst, wenn nicht, werde ich deinen Eltern erzählen, was du für einer bist! Ich werde ihnen sagen, dass du auf der Schiefertafel gemalt hast, als du rechnen solltest! Also?«

Er blickt finster drein: »Ich zähle bis drei! Eins – zwei – und die letzte Zahl heißt …«

Ludwig schleicht in den fremden Garten, sein Gewissen und die Angst drücken ihn schwer. Täglich hat dieser Gabriel fragwürdige Aufträge für ihn, und er muss sie – ob er will oder nicht – erfüllen. Eine schlimme Zeit des Bangens ist für ihn angebrochen. Alles erscheint ihm als Druck und Zwang: die Schule mit ihrer Ordnung, der seelenlose Lehrbetrieb, die unberechenbaren Launen des Lehrers, die verstaubten Methoden der Schule, die sich in der Nähe des weltberühmten Zwingers befindet. Ja, für den vielseitig interessierten und begabten Ludwig kann dieser Einschnitt in die verträumte Welt seiner Kindheit nur mit einem »nervtötenden Zwinger« gleichgesetzt werden, einer Zwangsjacke mit Strafe, Prügel und Bedrohungen aller Art.

»Nicht allein das Abc bringt den Menschen in die Höh’, nicht allein im Schreiben, Lesen, übt sich ein vernünftig’ Wesen, sondern auch in Rechnungssachen, muss der Mensch sich Mühe machen …«

Aber darin hapert es bei Ludwig, gerade hierin liegt der schwache Punkt. Schreiben und Lesen begeistern ihn, regen seine Fantasie an, aber diese seelenlosen Zahlengebilde … sie machen ihm Angst.

»Zweimal drei ist? Viermal eins und fünf dazu ist? …«, tönt es schneidend durch den kahlen Raum.

Ludwig zeichnet lieber auf der Schiefertafel. Ganz vorzüglich gelingen ihm die Skizzen, mit denen er Husaren der Kavallerie mit ihren mächtigen Pelzmützen darstellt, dazu die rassigen Pferde, das Zaumzeug, die reich verzierte Pferdedecke. Selber ganz beeindruckt von seiner Darstellung ruft er nach hinten zu dem finster und desinteressiert dreinblickenden Gabriel: »Vorwärts! Jetzt muss die Kavallerie kräftig einhauen!« Dazu macht er eine kriegerische Geste.

»Ja, einhauen soll sie!«, dröhnt es durch das Klassenzimmer, »kräftig einhauen soll sie, du verflixter Racker!«

Pater Kunitz schlägt unbarmherzig zu. Kreuz und quer pfeift der Rohrstock auf den Rücken des kleinen Ludwig. Schmerzverzerrt krümmt sich der kleine Leib unter den Hieben. Mit der freien Hand packt der Lehrer den zu Tode erschrockenen Ludwig bei einem Ohr und zerrt ihn bis zur Tür des Klassenzimmers.

»Auf die Knie mit dir, du schandbares Subjekt! Bis zum Ende der Stunde sollst du hier am Pranger knien, du ungeratene Kreatur!«

Heiß rinnen die Tränen über Ludwigs knallrotes Gesicht, der Rücken brennt wie Feuer, und seine kleinen Hände zittern mächtig. Grinsend streckt ihm Gabriel die Zunge heraus und schneidet hämische Grimassen. Später auf dem Heimweg nutzt er diesen Vorfall sofort wieder, um Ludwig zu quälen: »Wenn du nicht gleich hinübergehst und das bunte Buch holst, erzähl ich deinen Eltern, was du heute in der Schule getrieben hast und wie du bestraft worden bist«, raunt er ihm drohend zu, als sie am Trödlerladen des Herrn Helmert vorbeikommen.

Hier am Neumarkt, auf dem großen Wassertrog bei der Salomonis-Apotheke, hat der heruntergekommene Buchhändler sein eigentümliches Antiquariat aufgebaut. Viele Kinder umringen den seltsamen Trödelhändler, sie blättern in Büchern herum, reißen Landkarten auseinander und treiben so manchen Schabernack mit ihm.

»Schert euch fort, elendes Pack!«, schreit der wunderliche Straßenverkäufer, dabei wippt sein Hut ohne Krempe auf dem struppigen, grauen und zerzausten Haar. Seine Zornesadern treten an den Schläfen hervor und geben ihm ein diabolisches Aussehen.

»Wenn ich euch zu fassen kriege, dann wehe euch!«, brüllt der gereizte Mann.

Er trägt seltsam anmutende Kleider. Eine Art Kittel schaut unter einer groben Pferdedecke hervor, die ihn wie eine Tunika umgibt. Mit einem Strick hat er beides am Leib festgebunden.

»Also los, Ludwig«, zischt Gabriel, »entweder du holst mir jetzt das bunte Uniformbuch, oder ich verpetze dich sofort daheim bei deinen Eltern!«

Ludwig weiß sehr gut, der Gabriel will das Buch nicht kaufen, wie es sich gehört, sondern er will es klauen.

»Der liebe Gott sieht uns, Gabriel, und Stehlen ist eine arge Sünde!«, wagt er einzuwenden.

»Ach, quatsch doch nicht, Krause! Mach jetzt und geh! Du holst das Buch, oder ich erzähle deinem Vater, dass du mir einen von den schönen Kupferstichen aus seiner Sammlung mitgebracht hast!«

»Das hast du auch befohlen!«, jammert Ludwig.

»Ich? Befohlen? Du dreckiger Gauner! Du hast dir doch sechs Pfennige verdienen wollen, um dir beim Helmert einen spannenden Roman kaufen zu können! Das werde ich deinen Eltern ebenfalls erzählen, was du so heimlich liest! Die werden sich wundern!«

»Du hast mir aber gar nichts für den Kupferstich gegeben«, sagt Ludwig verzweifelt.

»Zum Teufel mit dir! Geh jetzt oder …!«, droht Gabriel mit erhobener Hand.

In einem günstig erscheinenden Augenblick springt Ludwig, von Angst gejagt, hinter das Fass, greift kurz entschlossen den Uniformkalender und steckt ihn in seinen Kittel. Doch der Helmert hat es bemerkt. »Wart du! Ich kriege dich, du diebische Elster! Das hätte ich ja nicht von dir gedacht, Ludwig!«, schreit der erboste Buchhändler.

Doch schon ist der Dieb wider Willen hinter einer Mauer verschwunden. Mit keuchendem Atem trifft er den ebenfalls davongelaufenen Hehler Gabriel. »Da hast du das verfluchte Buch!«, brüllt er und schmeißt es ihm vor die Füße. ›Nichts wie weg!‹, denkt er und rast, seinen Ranzen unter dem Arm, vom bösen Gewissen geplagt, nach Hause.

Dieser Gabriel sollte Luzifer heißen!

Das Gewissen lässt schließlich dem Kleinen keine Ruhe, er gesteht der Mutter alle Schandtaten, die ihn nun zum Vater führt. Herzzerreißend beginnt Ludwig zu weinen. Unter Tränen gesteht er seinem Vater die ganze Wahrheit: »Ich will Euch alles sagen, Vater! Gestern habe ich vom Händler Helmert für den Gabriel ein Buch gestohlen. Immer wieder muss ich für ihn was stehlen! Er zwingt mich jeden Tag, alles für ihn zu machen, was er will! Er droht mir jeden Tag und will dann alles verraten, wenn ich es nicht mache. Oh, ich will es nicht mehr tun müssen!«

Der Vater legt ihm seine Hand auf die Schulter. »Ja, wenn das so ist, Ludwig! Ich werde mich noch mit dem Vater von Gabriel darüber unterhalten. Für dich ist es sehr wichtig, dass du deine Sünden bereust und Gott um Vergebung bittest. Sei nun wieder ganz brav, und ab morgen gehst du allein zur Schule, denn du kennst jetzt den Weg und bist auch groß genug.«

Jeden Vormittag, nach Beendigung des Unterrichtes, geht die Klasse gemeinsam in den Gottesdienst. Ludwig fühlt sich befreit, es ist ihm wohl ums Herz. Voll Dankbarkeit blickt er auf das Bild des verklärten Christus und auf die Schönheit seiner himmlischen Erscheinung. Täglich schaut Ludwig auf das friedvolle Antlitz des Erlösers auf dem schönen Gemälde über dem Altar.

Kapitel 5

Es will Abend werden. Hinter dem dunstigen Wald ist die Sonne untergegangen. Glutrote und lilablaue Streifen färben den Himmel und verblassen zusehends im Dämmergrau der herannahenden Nacht. »Unheimlich schwül ist dieser Tag, es liegt was in der Luft, ich spüre es in allen Gliedern, wie drückend diese Schwüle auf einem lastet; ich glaube, es gibt noch ein Gewitter.«

»Aber es sind doch gar keine Wolken zu sehen«, stellt Ludwig fest, der den Vater beim Abendspaziergang begleitet. Über die weiten Wiesen des Elbtales ziehen milchige Nebelschleier.

»Über uns noch nicht, nein, hier nicht, Ludwig, aber dort! Schau, hinter den Wäldern, dort, wo gleich der Abendstern erscheinen sollte, siehst du? Am Westhimmel, mein Sohn, da braut sich etwas zusammen, von dort her kommt das nächtliche Unwetter auf uns zu!«

Aus dampfenden Ackerfurchen erhebt sich ein Schwarm dunkelgrauer Krähen. Schrill schreiend ziehen sie mit mattem Flügelschlag über das Land nach Osten ab. Wie angewurzelt stehen Vater und Sohn am Feldesrand und starren schweigend eine Zeit lang den düsteren Vögeln nach.

Ruckartig zerrt Ludwig auf einmal an seines Vaters Rock: »Sieh, Vater, sieh! – Was ist das da? – Dort! – Sieh doch nur das helle Licht am Himmel!«

»Ja, mein Junge, ich sehe! Das ist er, der Komet, den man seit einigen Tagen um diese Zeit am Himmel beobachten kann. Ein Zeichen Gottes, glaube ich, es wird Krieg geben, Ludwig! Einen schrecklichen Krieg!«

Hell leuchtend und mit langem Feuerschweif zieht der Komet unter den unzählig vielen Sternen am Himmel seine Bahn. Geisterhaft mutet er an und überquert das Land mit den Behausungen der Menschen.

»Ein Zeichen Gottes, Vater? Woher weiß man das?«

»Der Volksmund sagt es.«

»Stimmt denn, was der Volksmund sagt?«

»Es ist nicht alles ohne Grund, was umgeht in des Volkes Mund, mein Junge!«

Ludwig wird ganz still. Es muss etwas Geheimnisvolles sein um den Volksmund, denkt er. Ob der Flickschuster vom Hinterhaus beim Großvater so ein Volksmund ist?

»Vater, was hatte der Flickschuster aus der Schäfergasse neulich zum Großvater gesagt?«

»Ach, Ludwig, religiöse Schwärmer haben leider mehr fanatische Schüler und Anhänger, als die Propheten der Vernunft. Der Schuhflicker hat angeblich in der Offenbarung des Johannes das Wort ›Abaddon‹ gelesen und meint, das heiße im Griechischen ›Apollyon‹ und bei den Franzosen ›Napoleon‹. Dieser Napoleon sei der Antichrist, meint er zu wissen, aber das verstehst du ja noch gar nicht, mein Junge.«

Der Vater legt seine Hand auf Ludwigs Schulter und geht mit ihm weiter. »Weißt du, so viele Menschen – so viele Meinungen!«, nimmt der Vater das Gespräch wieder auf. »Eines aber ist gewiss. Ehe der Herbst ins Land zieht, haben wir Krieg. Es wird ein furchtbarer Krieg sein!«

Kapitel 6

Im Frühjahr 1812 wälzen sich Heersäulen der kriegsgeübten französischen Armee nach Norden. Dresden wird zu einem gewaltigen Militärlager, einem Schauplatz mächtiger Aufmärsche, zu einem gewaltigen Umschlagplatz vieler Völker, Rassen und Stämme. Kriegerischer Lärm erfüllt die Straßen. Das gleichmäßige Stampfen der Infanteriebataillone, das mächtige Klappern von Tausenden von Pferdehufen der hohen Kürassiere mit ihren beschweiften Helmen, die Ulanen, Dragoner und Husaren, alle Heeresgattungen kann man sehen. Artillerie mit guter Bespannung, lange Züge von Pionieren mit klobigen Pontons und anderem Kriegsgerät quälen sich durch die überfüllten Straßen der Hauptstadt Sachsens. Stunde um Stunde, Tag für Tag und Woche um Woche wiederholen sich diese kriegerischen Bilder. Die dunklen, langen Züge der alten Kaisergarde mit ihren Adlern an den hohen Bärenfellmützen sieht man stolz daherschreiten, es ist wie eine Völkerwanderung von West nach Ost. Die Franzosen als Kern der »Grande Armee« haben ein buntes Völkergemisch in ihrem Gefolge: Bayern, Württemberger, Rheinländer und Hessen, Mecklenburger, Schweizer, Kroaten und Holländer, Italiener und auch die gemütlichen Sachsen, die alle dem unersättlichen Mordbrenner, dem Bastard der Französischen Revolution, Gehorsam leisten müssen.

»Ich stürze die Könige von ihren Thronen, wie man Hühner aus ihren Nestern wirft, und ich zerschmettere Völker, wie man faule Eier im Zorn zertritt.«

Unersättlich scheint dieser Teufel in seinem Machtrausch zu sein. Und seine Armee, die er sich zusammengestellt hat, scheint unermesslich groß zu sein, denn sie überschwemmt wie eine wilde Meereswoge, wie eine Kriegsfurie, die nördlichen Länder Europas. An alles hatte der Tyrann gedacht, an stabile Winterschuhe, an grüne Schutzbrillen gegen eine Blendung durch Schnee, insbesondere für die vielgerühmte Kavallerie und die Garde. Auch ganze Geschwader blutjunger Näherinnen zur Belustigung der strapazierten und entwöhnten Soldaten, dazu Marketenderinnen, Gärtnerinnen und anderes Volk auf kleinen Wagen mit zottigen Pferdchen sind eingereiht in den nicht enden wollenden Kriegszug.

Am Vorabend zum Pfingstfest gehen der Vater und Ludwig zum Postplatz, denn von Freiberg sollen neue Truppenkontingente eintreffen, vor allen Dingen jedoch der Kaiser selbst.

»Ob wir ihn sehen werden, Vater?«

»Wenn wir Glück haben, vielleicht, Ludwig. Ich werde dich hochheben, falls du noch zu klein bist, um über die Köpfe der vielen Menschen hinwegsehen zu können, denn es werden ihn viele sehen wollen!«

Unentwegt rollen und stampfen sie vorbei, die Schwadronen, Batterien, Bataillone, Regimenter, Brigaden, Divisionen, eine unübertreffliche Armee, ein Heereszug, wie ihn die Welt bisher nicht gesehen hat.

»Vater, sind das die besten Soldaten der Welt? Die kann doch keiner schlagen, oder?«

»Der im Himmel wohnet, lachet ihrer, Ludwig!«, sagt der Vater, der im nächsten Augenblick bemerkt, dass ihn ein Fremder anstarrt. Siedend heiß geht es dem Kupferstecher Karl August Richter über den Rücken, denn seit geraumer Zeit weiß man, dass die berüchtigten Häscher der französischen Geheimpolizei durch die Straßen der Stadt schleichen. Man befürchtet Attentate, Aufruhr, Widerstand. Jetzt lächelt der Fremde, es ist ein teuflisches, dämonisches Grinsen, wie Vater Richter zu erkennen glaubt. Nervös schiebt er seinen Sohn vor sich her und versucht, in der Menge zu verschwinden. Endlich ist der Fremde nicht mehr zu sehen, und erleichtert atmet der Vater auf.

Beständig blickt er rückwärts, mal über die linke, mal über die rechte Schulter, immer noch das Gefühl im Nacken, von irgendjemand beobachtet zu werden.

Das Rasseln der Trommeln, der Lärm von Feldmusik übertönt das aufgeregte Palavern der Leute, die als Zuschauer die Straßen säumen.

Karl Richter denkt an den Turmbau zu Babel, als er dem Sprachengewirr der ausländischen Soldaten zuhört. »Dieser Mann will sich einen Namen machen, bis in den Himmel soll sich die Spitze seines Hochmuts und seines Übermutes erheben. Verflucht sei dieser Geist der Finsternis, diese dem Abgrund entstiegene Schreckensgestalt der Hölle, dieser Landräuber und Mörder von Völkern! Der Zorn Gottes komme über diesen dämonischen Skorpion, diesen gierigen Blutsauger der Menschen. Tod und Hölle über ihn!«

Erschrocken blickt Ludwig zu seinem Vater hoch, und zitternd klammert er sich an ihn. So hat er den Vater noch niemals reden gehört und seine Augen rollen furchterregend.

Tiefe Finsternis hat sich über das Land ausgebreitet. Die niedrigen Nachtwolken jedoch werden von einem flackernden Zauberlicht erhellt, durch Tausende Fackeln, Lampions und grell leuchtende Kienkörbe. Wie bei einem Flächenbrand erstrahlt das Gewölk über der Stadt. Über die wuchtigen Elbbrücken spannt sich ein künstlich erzeugter Regenbogen aus Tausenden von Papierlaternen. Die nächtlichen Lichtreflexe tanzen wie Irrlichter auf den Wellen des unruhigen Stromes. Scharen von orientalischen Mamelucken ziehen an der nicht zur Ruhe kommenden Bevölkerung Dresdens vorüber. Erst eine Stunde vor Mitternacht reiten die prachtvollen Garden der polnischen Ulanen, einer Nobelgarde aus Silber und Gold, an der wartenden Menge vorbei. Plötzlich beginnen die Glocken zu dröhnen, so, als würden sie ein neues, ungeahnt turbulentes Zeitalter einläuten. Dazwischen kann man das mächtige Salutschießen von Kanonen hören. Die Luft ist verpestet von Pulvergestank.

»Vive l’Empereur!«, brüllen Passanten, Soldaten erwidern den Ruf. Helle, schrille Trompeten schmettern ein aufpeitschendes Signal, die Menge der Menschen gerät in Bewegung. Die Bürgerwehr kann die Absperrungen zu den Massen kaum aufrecht halten.

»Der Kaiser! Der Kaiser!«, ruft jetzt auch Ludwig, der auf den Schultern seines Vaters über die Köpfe der vielen Menschen hinwegsehen kann. Dieses Schauspiel hat den Knaben wachgehalten. In ziemlicher Entfernung sieht er Napoleon mit der Kaiserin im offenen Wagen in die Stadt einziehen, gefolgt von vielen Militärs in ihren prachtvollen Uniformen.

Von nun an gibt es täglich Neues zu sehen. Gewaltige Truppenkontingente ziehen Tag für Tag durch die Hauptstadt. Eine unbeschreibliche Vielfalt europäischer Söldner in dem großen Kriegsheer Napoleons füllt die Gassen, Straßen und Plätze. Großartige Paraden fesseln die sonst so friedsame Bevölkerung Dresdens.

Kaiser Franz von Österreich und König Friedrich Wilhelm von Preußen zählen zu den prominentesten Besuchern der Stadt. Die deutschen, italienischen, spanischen und portugiesischen Truppen geben ein farbenprächtiges Bild ab, wie zu den Zeiten des Dreißigjährigen Krieges. Die Miethäuser und Prachtvillen hat man vollgestopft mit unerwünschter Einquartierung. In fast allen Sprachen Europas wird gesprochen, gesungen und geflucht.

Der Übermut der Fremdlinge kennt keine Grenzen. Den verwöhnten Franzosen schmeckt das deutsche Schwarzbrot nicht, sie werfen es samt dem Kalbsbraten zum Fenster hinaus. Man ist nicht zimperlich, und so häufen sich Unrat und Kot in den Straßen. Betrunken torkelt die oft genug hemmungslos gewordene Soldateska durch die Straßen und belästigt junge Mädchen und Frauen.

Zu Ludwigs größtem Vergnügen fällt in dieser Zeit die Schule gänzlich aus. Er hat eine spitzbübische Freude an dem Treiben in der Stadt und kann sich nicht sattsehen an dem bunten Schauspiel der Geschichte. Ein Ereignis folgt dem anderen. Viele kleine Details, über die andere hinwegsehen oder auch gar nicht wahrnehmen, beobachtet der neunjährige Knabe und nimmt alle fremdländischen Eindrücke in sich auf. Doch nur kurze Zeit währt diese Spanne der Aufregungen und Abwechslungen. Die Franzosen sind weitergezogen mit ihren Satellitenvölkern, denn Napoleon hat Großes vor und kann nicht lange rasten. Aus den Häusern und vor den Häusern wird der Kehricht, den die Besatzungstruppen den Einheimischen bescherten, weggeräumt.

Während die Mutter mit Besen und Scheuertuch alle Fußböden, Tische, sogar die Fenster und jeden Winkel im Hause reinigt, auch alles gründlich durchlüftet, erfreut sich Ludwig an nicht vorgesehenen und doch gewährten Spätsommerferien. Seinen Kopf in die Hand gestützt, beobachtet er die Natur und sieht den Herbst ins Land ziehen. Die Blätter der Bäume fallen zur Erde, unaufhaltsam, lautlos, schmerzlos, wie es scheint, segeln sie sanft zu Boden. Das bunte Laub sammelt sich auf Gehwegen, in Rinnsteinen, und gedankenlos schreiten die Menschen darüber. Auch sie werden so vergehen müssen.

Der Winter bricht schnell und hart herein. Zur Weihnachtszeit gibt es in diesem Jahr nur wenige bunte Buden auf dem Marktplatz. Der sogenannte Striezelmarkt ist nur noch ein mageres Abbild zu den Vorjahren. Der Krieg hat viele Vorräte aufgezehrt.

Auf der Elbe sammeln sich die Menschen zu Hunderten, Knaben und Mädchen laufen Schlittschuh auf dem zugefrorenen Strom. Auch auf Schlitten werden so manche Dresdner, alte Männer, Kinder, Frauen oder auch Behinderte, über das Eis gezogen oder geschoben. Männer mittleren Alters sieht man so gut wie gar nicht, sie sind rar geworden, denn sie müssen in Russlands eisiger Weite leiden und sterben. Doch daran denkt Ludwig nicht.

Der Vater liest in diesen Tagen mit lebhaftem Interesse die Tageszeitungen. Reisende aus Osteuropa haben zudem von einem grandiosen Siegeszug des »größten Feldherrn aller Zeiten« berichtet. In der Dresdner Hofkirche wird zur Verherrlichung des großen Kaisers ein Tedeum nach dem anderen gesungen. Hoffnungen, die so mancher im Geheimen hegt, dass sich der teuflische Bösewicht in Russlands ungeheuren Weiten verirren könnte, scheinen sich nicht zu erfüllen, sie sind mehr oder weniger Illusionen, die sich nicht bewahrheiten wollen. Die altehrwürdige Stadt Moskau wird von den Truppen des Korsen eingenommen und geplündert.

»Was gibt es Neues?«, fragt Karl Richter den Flickschuster, als er ihm eines Tages wieder einmal in der Schäferstraße begegnet.

»Was es Neues gibt? Meiner Treu! Schaurige Dinge! – Moskau ist in Flammen aufgegangen, die ganze Stadt brennt lichterloh! Hat er es noch nicht gehört? Die große Armee befindet sich auf der Flucht und in völliger Auflösung!«

»Woher willst du das wissen, Freund?«

»Kommt heute zu mir, ehrwürdiger Herr Kunstmaler! Ein Augenzeuge wohnt bei mir, der sich auf der Durchreise befindet, ein geheimer Bote, kommt nur!« Mit diesen Worten geht er grußlos weiter.

Noch nie hatte Richter die fragwürdigen Privaträume dieses ihm unheimlich erscheinenden Flickschusters betreten, doch diese Nachricht hat auf ihn eine elektrisierende Wirkung. Hier hört er von dem erschreckenden Ausmaß der Katastrophe im Feindesland aus erster Hand.

»Die gesamte französische Armee befindet sich auf der Flucht!«, berichtet dieser Bote und augenblickliche Gast des Flickschusters. »Ich habe den Elendszug mit eigenen Augen gesehen, meine Herren! Die französischen Offiziere wanken nur noch, mit Weiberpelzen bekleidet, durch die mörderische Kälte, den Schnee und den Sturm, voran: Viele Köpfe sind mit russischen Priestermützen bedeckt, andere tragen Mönchspelze, ihre Füße sind mit Stroh umwickelt gegen die eisigen Temperaturen. Sie sehen aus wie ein vermummter Haufen bei einem Fastnachtsumzug.

Einen Tambour der kaiserlichen Garde sah ich im bunten Messgewand eines orthodoxen Priesters, Generäle und Stabsoffiziere haben sich Kleidung von polnischen Juden und Bauern übergezogen. In einer Nacht verlor die Armee dreißigtausend Pferde! Die gesamte Kavallerie ist ohne Pferde! Die Infanterie ist ohne Gewehre, die Artillerie ohne Kanonen! Alle leiden sie furchtbar unter der grimmigen Kälte. Oft genug haben sie sich ihre Kleider, mit denen sie ihre ausgemergelten Körper zu schützen versuchen, an den Wachfeuern versengt. Ihre Gesichter sind aufgedunsen, von Ruß und Schmutz geschwärzt, von der Kälte aufgesprungen, nur notdürftig mit Seidentüchern und Schals umwickelt. Ohne Essen und Trinken irren sie wie Gespenster umher. Viele sind, wie vom Wahnsinn getrieben, einfach in die Glut eines Wachfeuers hineingesprungen. Kartoffeln werden als ungewöhnliche Delikatesse für Goldgulden bei Landleuten gekauft, wenn vorhanden natürlich. Schneelawinen bedecken ganze Leichenberge. Manneszucht und Ordnung gibt es längst nicht mehr. Von einem ›heiligen Band‹ der Freundschaft oder Kameradschaft könnte man höchstens träumen. Alle Meiereien, Speicher und Lebensmittellager im fremden Land sind ausgeplündert. Wenn nur einige Offiziere versuchen, die Ordnung ein wenig wiederherzustellen, prügelt und tritt man sie zu Tode. Jedes Haus mit Dach, jede Schule oder Kirche wird zum Lazarett. Dort liegen dann Tausende Männer ohne Nahrung, ohne ärztliche Hilfe mit ihren schweren Verwundungen, die eitern, verfaulen und unbarmherzig schmerzen.

Kein Mensch kann helfen! Ich sage euch, es ist ein schreckliches Gericht, ein Gericht Gottes! Mein Blut erstarrt mir in den Adern, wenn ich an dieses Elend denke!«

Ungläubig staunend blicken die wenigen Zuhörer im Raum auf den unbekannten Fremden. Sie können das alles nicht fassen und halten den Bericht für übertrieben. Zu unwahrscheinlich dünkt sie diese Geschichte, offenbar nur einem übersteigerten Hass auf den gemeinsamen Feind entsprungen.

Kapitel 7

Wieder einmal hockt Ludwig mit seinem Bruder Willibald am Fenster. Unter dem Tisch auf dem Fußboden krakeelt die kleine Hildegard. Sie versucht auf ihre Art, mit den Brüdern am Fenster ein Terzett anzustimmen. Inbrünstig schmettert sie ein Liedchen, das sie durch die Mutter gelehrt bekommen hat, und in überschäumender Freude und Lebenslust wirft sie ihre Spielsachen durch das Zimmer. Ihre beiden Brüder aber lassen sich dadurch absolut nicht aus der Ruhe bringen. Während sie ihre Nasen an der kalten Scheibe plattdrücken, singen sie lauthals vor sich hin:

»Der Winter ist ein rechter Mann,kernfest und auf die Dauer;sein Fleisch fühlt sich wie Eisen anund scheut nicht süß noch sauer.«

Draußen, auf der verschneiten Straße, spielen Kinder aus der Nachbarschaft. Sie bewerfen sich mit Schneebällen. An einem Gartenzaun haben sie einen Schneemann errichtet, der wie ein Wachposten mit einem Besen im Arm und einer Pfeife im Mund stillsteht. Des Nachbars Gabriel ist auch dabei. Er und sein kleinerer Bruder Hans ziehen einen selbstgezimmerten Schlitten, an dessen hinterem Ende der Bruder Franz schiebt. Dicke, feiste Krähen picken im Schnee herum. Aus den Kaminen steigt der Rauch in den eiskalten, düsteren Winterhimmel empor. Die kahlen Äste der Bäume starren wie erstorben in die Luft. Ein Schwarm dunkler Elstern kreischt und fliegt über die beschneiten Dächer, wie Leichenvögel sehen sie aus.

Die Mutter kommt mit einem großen Holzkorb ins Zimmer. Sogleich erhebt sich Klein-Hildegard und streckt ihr beide Ärmchen entgegen.

»Ja, mein Schätzchen! Wie geht es denn meinem kleinen Herzensschätzchen?« Liebkosend hält sie ihre Jüngste im Arm. Die beiden Buben auf der Fensterbank singen indessen lauthals weiter:

»Doch wenn die Füchse bellen sehr,wenn’s Holz im Ofen knistert,und um den Ofen Knecht und Herrdie Hände reibt und zittert.

Wenn Stein und Bein von Frost zerbrichtund Teich und See’n krachen;das klingt ihm gut, das hasst er nicht,dann will er tot sich lachen.«

Große Scheite wirft die Mutter in den hohen Kachelofen, es knistert und kracht im Feuerschlot, es leuchtet warm und heimelig aus der Ofenecke. Draußen wird es schnell dunkel, es beginnt von neuem zu schneien. Die Kinder auf der Straße sind in ihre Häuser verschwunden, nur die schwarzen Krähen schreien.

»Ludwig, wer kommt dort über die Brücke?«

Willibald stößt seinen großen Bruder an und deutet auf einen Trupp wankender Gestalten, die dicht vermummt die Straße entlanggehen.

»Weiß ich nicht! Du, der eine hat ja einen französischen Tschako auf! Um die Schultern trägt er einen Bauernkittel!«

»Der andere trägt ja eine Kaffeekanne. Warum hat er denn die Kanne mit auf die Straße genommen?«

»Und da! – Ganz hinten, da geht ja einer mit einem Kürassierhelm, was sind denn das bloß für Männer? Ob die etwa Theater spielen?«

Die Mutter tritt zu ihnen ans Fenster. »Da, Mutter, schau nur! Wer sind die, die da über die Elbbrücke kommen?«, fragt Ludwig erregt.

Die Mutter zieht die Gardinen zur Seite und starrt zunächst sprachlos auf diese fragwürdigen Gestalten.

»Franzosen sind’s, Kinder, arme Franzosen! Mein Gott, die sehen ja schrecklich aus, die stolze Armee! Großer Gott, welch ein grausamer Anblick!«

»Warum haben die keine richtigen Uniformen an, und warum haben sie keine Gewehre, Mutter?«

»Was ihr alles wissen wollt! Die Russen haben die Franzosen besiegt, Kinder, aber der Krieg ist noch nicht aus, der ist noch lange nicht zu Ende!«

»Was kommt denn noch?«, möchte Willibald wissen.

»Wir müssen abwarten, mein Kind, es scheint der Anfang vom Ende zu sein. Barmherziger Gott, gib doch endlich den Völkern Frieden! Die armen Menschen unter diesem furchtbaren Gericht, o Gott, wann ist endlich Schluss mit dem Morden?«, betet die Mutter leise vor sich hin.

Von nun an überstürzen sich die Nachrichten. Was jetzt an einem Tag geschieht, wird Ludwig sein ganzes Leben lang nicht mehr sehen.

Schon im Februar dringt die Sonne durch das dunkle Gewölk. Die ersten Lerchen lassen ihre Lieder hören und steigen in den Himmel empor. Der Zug der geschlagenen Armee verstärkt sich von Tag zu Tag. Alle wanken nur noch voran, und in beklommener Erwartung blickt die Bevölkerung der Stadt auf die schnell wechselnden Bilder des Elendszuges. Ludwig hängt von nun an nur noch am Fenster, um das unheimliche Geschehen auf der Straße besser verfolgen zu können. Traurig blickt er herunter auf einen Trupp, der sich nur mühsam vorwärtsschleppt. Auf Leiterwagen werden sterbende Soldaten mit fiebrig glänzenden Augen vorbeigefahren. Tagelang rollen sie nun schon durch die Straßen, die schwer verwundeten Bayern, Hessen, Italiener, Spanier und auch die sächsischen Landeskinder.

Immer neue Truppentransporte treffen ein, ganz Dresden gleicht wieder einem riesigen Heerlager und Lazarett.

»Man kann das Elend kaum noch mit ansehen, Karl«, sagt die Mutter beim Abendbrot. »Welch ein grauenhafter Anblick! Mein Herz dreht sich im Leibe um vor Schmerz um diese armen, unglücklichen, leidenden, diese verstümmelten und sterbenden Männer. Mir ist, als wäre die Zeit da, wo Feuer und Schwefel vom Himmel regnen soll wie damals über Sodom und Gomorra. Der Himmel scheint sich zu verfinstern und die ganz Welt in ein Meer von Blut zu verwandeln.«

Ludwig lauscht den geheimnisvollen, düsteren Worten der Mutter. Der sonst so schweigsame Vater erweitert sogar noch das apokalyptische Bild, indem er sagt: »Ja, wenn Sonne und Mond sich in Finsternis verwandeln werden, einer ist da, der da war, der da ist und auch unwandelbar bleiben wird. Wie furchtbar und gerecht sind die Gerichte Gottes, aber die Aufrichtigen bewahrt der Herr, auch dann, wenn die Sonne untergeht!«

»Karl, mich ängstigen die bösen Krankheiten und die verpestete Luft mehr als alle Explosionen und Granaten! Wie viele Zivilisten haben sich schon an dem Faulfieber angesteckt! Die Pest breitet sich in unheimlichem Maße aus!«

»Ich habe gehört, dass viele Leute ihre Zimmer und Wohnungseinrichtungen dreimal täglich mit Weinessig besprengen, versuch es doch auch. Vielleicht geht dann der Würgeengel an unserem Haus vorüber.«

»Was soll nur aus unseren Kindern werden? Wenn ich an ihre Zukunft denke, könnte ich nur noch weinen.«

Am Abend liegt die Mutter lange wach in ihrem Bett. Zu viele Gedanken gehen ihr durch den Kopf.

Die Versorgung der Hauptstadt wird von Tag zu Tag kritischer. Alle Kähne und Fischerboote sind von den französischen Besatzungstruppen in Beschlag genommen worden. Der Schiffsverkehr auf der Elbe ruht gänzlich. Die Lebensmittel werden immer knapper, Butter, Milch und Eier gibt es kaum noch. Auch Fleisch und Wurst sind fast aufgebraucht. Glücklicherweise hat sich die Familie Richter mit Mehl, Erbsen, Linsen, Grütze und Reis reichlich eingedeckt.

»Gott sei Dank!«, sagt die Mutter, »wir brauchen noch nicht Hunger zu leiden. Wer weiß aber, wie es noch kommen wird?«

Auf dem Tisch steht eine große Schüssel mit Reis, dazu gibt es Kompott aus getrocknetem Obst. Auch frisch gebackenes Brot aus dem eigenen Ofen hat die Mutter serviert.

»Esst, Kinder, esst! Damit ihr nicht krank werdet«, mahnt die Mutter. »Ihr wisst ja, dass in der Stadt schreckliche Seuchen wüten, viele Menschen leiden an schaurigem Fleck- und Nervenfieber. Ludwig, Willibald, fletscht nicht mit euren Zähnen! Vielleicht kommt noch für uns die Zeit, wo wir nicht mal mehr Reis oder getrocknetes Obst haben werden. Darum esst!«

Täglich geht die Mutter mit einem Eimer durch das ganze Haus. Sie besprengt alles mit Weinessig, außerdem räuchert sie die Zimmer mit getrockneten Wacholderbeeren aus, um sich gegen die verheerenden Epidemien zu schützen.

Ludwig und Willibald machen sich nicht viel aus dem Ernst der Lage, sie toben im Haus herum, denn für sie bedeutet Krieg nur ein romantisches Abenteuer. Als sie an einem Morgen Gewehrschüsse durch die Luft peitschen hören, stürmen sie die Treppe zum Dachboden hinauf. Sie schleichen durch das dunkle Labyrinth von Gängen, an Verschlägen und staubigen Rumpelkammern vorbei bis zur Dachluke, an der eine windschiefe Holzleiter steht. »Kletter’ hoch, Willibald!«, kommandiert Ludwig.

»Nein, ich trau mich nicht, geh du zuerst! Du bist doch der Ältere.«

Ludwig fasst sich ein Herz, obwohl ihm seins wie Espenlaub zittert, und steigt vorsichtig hoch. Jetzt hört man schon viele Schüsse in der Gegend. »Du kommst aber sofort nach!«, befiehlt er seinem Bruder.

Ludwig klammert sich fest an die Leiter, Willibald ist ihm verängstigt nachgestiegen und hält sich jetzt an der Jacke seines Bruders fest. Langsam öffnet Ludwig die Dachluke, deren Verschluss schon verrostet ist. Da peitscht erneut ein Schuss, man könnte meinen, der Schütze säße direkt über ihnen auf dem Dachfirst. Erschrocken fahren die Buben zusammen.

»Wollen wir nicht lieber wieder hinuntergehen?«

»Nein, Willibald, wir sind doch nicht feige!«, entgegnet Ludwig und wagt sich behutsam mit dem Kopf aus der Dachluke, um einen Blick von seinem hohen Aussichtspunkt über die Stadt zu riskieren.

»Ist was zu sehen, Ludwig?«, fragt sein Bruder ängstlich.

»Ja, dort hinten, Willibald! Sieh nur, da hinten beim Wald! Komm doch, los, höher, du Feigling!« Dabei zerrt er ihn höher und lässt ihn durch das Fenster sehen.

»Siehst du es da hinten? Das Dunkle da! Kannst du es sehen?«

»Wo denn? Ich sehe gar nichts!«

»Ach, du bist dumm und bleibst dumm! – Da! Da hinten am Waldrand! Da krabbelt es doch wie bei Ameisen in einem Haufen durcheinander! Kannst du es noch nicht erkennen? Das sind die Russen! Viele Reiter, Kosaken, weißt du?«

Der wilde Haufen kommt näher. Schüsse peitschen erneut durch die Luft. Erschrocken ziehen sich die beiden zurück, schließen die Dachluke und steigen mit zitternden Knien die Leiter herunter.

Am Nachmittag können sie beobachten, wie zwei stämmige Offiziere der sächsischen Armee einen großen Kosakenoffizier mit verbundenen Augen durch die Straße führen.

»Der ist verwundet, weißt du, dem haben sie ins Gesicht geschossen«, erklärt Ludwig seinem Bruder, »wahrscheinlich hat ihn eine Kugel getroffen!«

»Haben sie ihm beide Augen weggeschossen?«, fragt Willibald mit zittriger Stimme. »Aber nein«, sagt da der Vater, der hinter den beiden ebenfalls den Vorgang beobachtet hat. »Wisst ihr, das ist ein sogenannter Parlamentär, der zum französischen Stadtkommandanten geführt wird. Wahrscheinlich wird er die Franzosen bitten, die Stadt freiwillig zu verlassen, damit ihretwegen nicht die ganze Stadt zerstört werden muss.«

Ein kalter Schauer geht Ludwig über den Rücken. Noch lange blickt er dem Russen mit den verbundenen Augen nach, bis dieser mit seinen Begleitern in der Ferne verschwunden ist.

Die Russen sind da! Nur wenige Tage später betrachtet Ludwig sie ohne Scheu, diese fremdländischen Soldaten mit ihren eigentümlich klingenden harten, kehligen Lauten. Es ist ein buntes Völkergemisch aus dem Osten. Die braunen Kalmückengesichter mit ihren kleinen, schiefen Schlitzaugen, in Lederkutten gehüllt, sogar noch mit Pfeil und Bogen bewaffnet, Kirgisen mit ihren Spitzmützen, Baschkiren mit fremdartigen Waffen geschmückt, einige sogar in metallene Schuppenpanzer gehüllt, dazu ihre kleinen, struppigen Pferdchen, und dann noch die Dromedare, mit schwerem Gepäck beladen! Ein malerisches Durcheinander von asiatischen Stämmen. Ludwig kommen sie vor wie aus einer anderen Welt. Die Russen werden als Befreier gefeiert. Wildfremde Menschen werden von den Bürgern vor Freude umarmt und herzhaft gedrückt. Menschen, die sich sonst nicht beachteten, küssen sich auf offener Straße und jubeln. Ein Jauchzen erfüllt die Straßen. Den Kosaken werden die Becher immer aufs Neue mit Branntwein gefüllt.

Zu Plünderungen und anderen Ausschreitungen kommt es so gut wie gar nicht. Nur hin und wieder sind kleinere Diebereien zu verzeichnen, über die man aber großzügig hinwegsieht.

Den Kosaken folgen in Kürze reguläre russische Truppen. Das Armeekorps des Generals Wintzingerode zieht in die Stadt ein. Ihm folgen die Preußen unter dem Kommando von Marschall Blücher. Es sind die ersten freien, deutschen Truppen nach der jahrelangen Zeit der Erniedrigung durch den Korsen Napoleon. Die ersten Strahlen deutscher Freiheit beginnen von Osten her, sich über die deutschen Lande auszubreiten. Wie beim Ruf der letzten Posaune erhebt sich das für tot gehaltene Volk der Deutschen aus dem Grab der Knechtschaft.

Nach den Preußen rücken russische Garderegimenter unter ihrem General Tschernitschef in Dresden ein. Kaiser Alexander von Russland und König Friedrich Wilhelm von Preußen kommen an der Spitze ihrer Truppen durch die Stadt. Mit einem frenetischen Begeisterungssturm werden die beiden Monarchen begrüßt und gefeiert. Wie aus einem Munde jubelt die Bevölkerung ihren Befreiern zu. Für Kinderaugen und auch für die Erwachsenen bleibt dieses farbenprächtige Schauspiel unvergessen.