4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Michael Imhof Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wolle Luther will ein moderner Martin Luther sein. Er arbeitet sich auf dem Kreuzfahrtschiff NOFRETETE zum ersten deutschen Sauna-Seelsorger hoch. Noch ahnt er nicht, dass er im Hafen von Palma de Mallorca beim Wettbewerb „Deutschland sucht Luther“ die Chance seines Lebens bekommt. Dort trifft er auf Didi Dollmann, bekannter TV-Moderator, der gerade erst den Prozess wegen angeblicher Vergewaltigung einer Freundin hinter sich hat. Das Buch liefert ein humorvolles und zum Nachdenken anregendes Panorama der deutschen Gesellschaft, mit Ein- und Tiefblick ins Leben Prominenter und der Frage nach einer anderen Wirklichkeit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 287

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Felix Leibrock

LUTHERSKREUZFAHRT

Roman

Michael Imhof Verlag

Für Helene Leibrock, die starb, als dieses Buch entstand

© 2012Michael Imhof Verlag GmbH & Co. KGStettiner Straße 25D-36100 PetersbergTel. 0661/9628286; Fax 0661/63686www.imhof-verlag.de

Gestaltung und Reproduktion: Michael Imhof VerlagUmschlagfoto: © Karl-Heinz Liebisch/pixelio ISBN Epub 978-3-7319-0096-2

Das Wesen der Religion ist weder Denken noch Handeln, sondern Anschauung und Gefühl.

Friedrich Schleiermacher (1799)

Jesus verkündete das Reich Gottes, und gekommen ist die Kirche.

Alfred Loisy (1902)

Liebe Lehrer! Ich wünsche mir ein neues Fach in der Schule: Emotionalität.

Dieter Bohlen (2008)

I

Die Quote grandios. After-Show bis in die Puppen. Viel Veuve Clicquot. In der Hotelsuite alleine. Schlafen, schlafen. Vielleicht träumen. Warm Duschen, zwanzig Minuten. Brunch, mit Pressegespräch. Jetzt endlich nach Hause.

Er scrollte durch das Telefonverzeichnis der Freisprechanlage, wählte, es läutete an.

„Hallo, Vögelchen, ich hätte ja jetzt Zeit.“

Leicht erregter Atem, keine Antwort.

„Hallo, huhu.“ Er pfiff wie eine Schwarzwälder Kuckucksuhr. „Wollen wir uns nicht ein bisschen den Abend verschönern?“

Bad Wiessee, das Ortsschild. Rechter Hand starrte das stählerne Spielcasino fremd und leer auf den See.

„Na komm schon, Vögelchen! Nimm dir ein Taxi! Das zahlt dir der Didi! Wir wollen mal sehen, was so an schönen Dingen zwischen Mann und Frau möglich ist! Lust?“

Er lachte leicht zotig, wartete die Antwort ab und drückte das Gespräch weg. Vögelchen war überredet, der Abend gerettet. Sie studierte Germanistik in München, mehr zum Zeitvertreib. Wie er sie kennengelernt hatte? Na, wie das in seinem Gewerbe halt so ablief. Als Praktikantin hatte sie in den Proben von Einer ist der Doofste weibliche Promis gespielt. Die waren als Gäste in seine Show eingeladen. Dann die After-Show-Party. Sie neben ihm, ihr schmachtender Augenaufschlag. Leichte Berührungen, ihr Ellenbogen an seinem, oh, ihr Parfum, ein Kribbeln. Champagner, er prostete ihr zu, sie mit einer kaum merklichen, aber eindeutigen Lippenbewegung. Bewunderndes Nicken bei jedem seiner Worte, leichte Beute.

Jetzt wird sie sich noch ein bisschen stylen, die hellblonden Locken mit ihren Spitzen vielleicht nach außen föhnen oder frech nach oben stecken, einen heißen, knappen Lederrock anziehen. Unwillkürlich leckte er sich mit der Zunge die Lippen und blickte zufrieden auf den See zu seiner Linken. Er bekam sie alle! Jedenfalls alle diese jungen Dinger, die davon träumten, ein Star zu werden. Das verschaffte ihm ein tiefes Gefühl von, ja, Befriedigung. So, wie es ältere Jäger empfinden, die ihre Abschussquote halten, obwohl die Arthritis den Aufstieg zum Hochsitz in eine anhaltende Qual verwandelt. Klar, er nahm jetzt auch diese ovalen blauen Pillen, die seine Manneskraft unterstützten. Aber nur zur Sicherheit. Man will sich doch keine Blöße geben! Er summte I did it my way, Frank Sinatra auf BR3.

For what is a man, what has he got? Jetzt sang er laut. Ein Rentner in seinem Vorgarten schüttelte den Kopf über die Inbrunst, die ihm entgegenschallte. Es klingelte. Das Display zeigte „Chantal“ an, die junge französische Dolmetscherin, die in seiner Show einmal als Vertretung simultan übersetzt hatte. Seit der ersten gemeinsamen Nacht in einem Berliner Hotel hing sie wie eine Klette an ihm. So charmant sie sich gab, so erquickend die Stunden mit ihr jedes Mal waren, heute hatte er einfach einen anderen Tagesplan. Kurz überlegte er, den Anruf einfach zu ignorieren. Bei Chantal, der hartnäckigen? Das war sinnlos. Die versuchte es den ganzen Abend, unerbittlich. Außerdem SMS, Mail und, das war die größte Gefahr, sie fuhr womöglich einfach mit ihrem kleinen Peugeot vor seinem Haus vor. Unseligerweise hatte er sie ein Mal, – es sollte ja nur eine absolute Ausnahme sein, ach wie blind er damals war, von einigen Gläschen Genever umnebelt – also, er hatte sie ein Mal für ein Wochenende mit in sein Tegernseer Haus genommen. Natascha? Die war damals mit Starcouturier Angelo Sabatoni zu seiner Prêt-à-porter-Show im Ritz-Carlton in New York. Sturmfreie Bude also, gewissermaßen. Doch Chantal, die kündigte seitdem Überraschungsbesuche an. Nur weil er erzählt hatte, er lebe zurzeit monogam. War doch nur eine kleine Lüge, um sie abzuschleppen. Denn sie war, für seine Verhältnisse, zunächst erstaunlich abweisend. Ein Spiel! Wecken des Eroberers. Französin durch und durch. Mit dem Haus wollte er sie beeindrucken. Es gab so viele schöne Hotels. Warum nur hatte er sie nicht mit einer Suite im Bayerischen Hof überwältigt! Stattdessen sie mit nach Hause genommen! Wie ein Anfänger! Und das passierte ihm, der manchmal fünf Frauen gleichzeitig mühelos jonglierte. Aber selbst dem erfahrensten Piloten unterlaufen Fehler.

„Mäuschen, hallo“, begrüßte er sie mit leidendem Unterton.

„Was iste denne los, mein, ööö, Liebster?“

Ihr französischer Akzent törnte ihn an. Wie jedes Mal. Aber jetzt musste er die Nummer durchziehen.

„Ach nichts, Mäuschen!“, hustete er.

„Schatze, mit dire stimmte etwas nichte. Sages mir!“

Er wartete ein bisschen, das erhöhte die Glaubwürdigkeit.

„Schatze, du fährst doch Auto. Wo biste du? Solle iche soforte zu dir, ööö, kommen? – Allo?“

Noch drei, vier Sekunden Warten, dann brach es aus ihm heraus. Die Stimme tränengetränkt:

„Ach, nichts, Mäuschen, es ist nur, ach, weißt du, ich habe dir doch von meiner letzten Untersuchung beim Arzt erzählt, dieser dunkle Fleck auf der Lunge. Jetzt habe ich erfahren, dass es Lungenkrebs sein könnte.“

Er hustete kräftig. Chantal schwieg, betroffen, um Worte ringend. Dann stammelte sie:

„Aber Schatze, ich komme soforte zu dir. Du brauchst jemanden an deiner Seite. Ich wille dir jetzt elfen in dieser schwierigen Zeite. Iche pack mir ein paar Sachen ein und in einer Stunde, iche bine bei dir!“

„Nein, Mäuschen, nein, nein. Ich bin doch auf dem Weg zu einem Arzt in Frankfurt. Habe den Tipp in der Klinik bekommen. Vielleicht fliege ich morgen sogar noch zu einem anderen Spezialisten in die USA.“

„Dann kann ich diche jetzt nichte sehen? – Aber dann komme ich morgen zum Flugaafen. Wenigstens verabschieden wille iche diche!“

„Mäuschen“, hustete Didi, leidend, aber bestimmt, „das ist nicht die erste Krise in meinem Leben. In solchen Situationen kann mir niemand, hörst du, NIEMAND helfen. Ich habe das schon immer mit mir alleine ausgemacht. Glaub mir, du hilfst mir am meisten, wenn du mich ganz alleine mit meinem Kummer lässt. Zwei, drei Wochen, dann melde ich mich wieder bei dir. Das verspreche ich dir. Versprichst du mir, bis dahin ganz tapfer zu sein und mich nicht anzurufen und ganz dolle die Daumen zu drücken, dass alles gut geht?“

„Ja“, hauchte sie nach einer Weile des Schweigens ins Telefon und weinte verzweifelt, „ja, iche warte aufe Nachrichte von dire, meine Didi-Schatze, ich denke Tage und Nachte an dich. Iche küsse diche. Umoa, umoa, umoa.“

Die Sonne stand auf halber Höhe über dem Wallberg. Der See schimmerte golden. Mit Schwung nahm er die aufwärtsführenden Kurven zum Freihaus. Der Wald öffnete sich zu einer Wiese hin, sein vor fünf Jahren im alpenländischen Bauernstil errichtetes Haus mit dem noch nicht nachgedunkelten Holz von Mondfichten erhob sich mächtig und strahlend über der Hangwiese. Doch plötzlich war da etwas, was ihm die gute Laune schlagartig nahm.

„Scheiße, Bullen! Sind da schon wieder solche Idioten bei mir eingebrochen?“

Ein kurzer Tritt aufs Gas, dann bremste er den purblauen Porsche 911 Speedster scharf ab, direkt vor der Metallschranke und der installierten Kamera, mit deren Hilfe er neugierige Touristen vor dem Betreten seines Anwesens hoch über dem Tegernsee abzuschrecken hoffte. Er schob die Ray Ban auf das soeben nach der Dusche im Golfclub frisch gegelte, noch feucht glänzende Haar und blinzelte Richtung Hauseingang. Den beiden Polizeiautos vor seinem Haus musste der Gärtner die Schranke geöffnet haben. Natascha weilte noch vier Tage in Mailand zur privaten Modemesse Angelo Sabatonis. Natascha, der Gärtner und er selbst, nur sie drei besaßen eine Fernbedienung für die Schranke.

„Scheiße, warum hat der Patermann mir das nicht gesagt? Wenigstens ’ne SMS hätte er mir doch schreiben können! Na supi-dupi. Da gönnst du dir nach dieser verdammt anstrengenden Show eine Golf-Runde und freust dich auf deine Masseuse Mai-Lin! Ein halbes Stündchen Relax-Massage! Du freust dich auf den Besuch von Vögelchen, mit der ganz andere körperliche Berührungen angedacht sind! Du freust dich auf ein bisschen Ablenkung! Und jetzt empfängt dich hier eine Hundertschaft der Polizei. Was soll das? So eine Scheiße!“

Er war wütend auf den Gärtner, der immer nicht da war, wenn es drauf ankam. Wie damals, beim Überfall dieser maskierten Bande. Oder der ihm wichtige Informationen vorenthielt wie jetzt. Sein Haus, von Bullen heimgesucht. Und Patermann? Schweigt. Auf BR3 lief Killing me softly with his song. Jäh erstarben die Stimmen der Fugees, als er den Zündschlüssel zog. Erst jetzt hörte er Geräusche. Tritte auf Kies, die sich ihm näherten. Ein schneller Blick in den Rückspiegel, und er sah: Auch hinter ihm stand ein Polizeiauto, aus dem zwei Beamte entstiegen waren.

„Hey, Leute, was ist denn hier los? Welche verpissten Idioten sind da wieder bei mir eingebrochen?“

Die Stimme, leicht überschlagend, mit einem Hauch Nervosität. Die Polizeibeamten ignorierten die Worte.

„Herr Dollmann?“

Was sollte diese Frage? Wollten die ihn auf den Arm nehmen? Er zählte zu den bekanntesten Leuten im Land. Dutzende Zeitschriften zeigten sein Konterfei Woche für Woche auf den Titelblättern. Dollmann war gut für Skandale, verfügte über lockere und freche Sprüche, führte jedes Jahr eine neue Gespielin über die roten Teppiche der Galas, Fernsehpreisverleihungen und Opernbälle. Er war Hauptjuror und Moderator von Einer ist der Doofste, einer der beliebtesten Shows im deutschen Fernsehen. Keine Minute, in der ihn nicht jemand auf der Straße ansprach. Und nun wollte dieser Bulle allen Ernstes wissen, ob er Herr Dollmann sei?

„Herr Dollmann, Dietrich Dollmann?“

Dietrich, dieses Beamtenhirn! Nicht mal seine Mutter hatte ihn so genannt. Ganz Deutschland, alle kannten ihn als Didi Dollmann.

„Was soll der Scheiß? Didi Dollmann, ja, der bin ich!“

„Dann kommen Sie bitte mit, Herr Dollmann.“

Die beiden Beamten nahmen ihn in die Mitte, wiesen ihm mit einer Handbewegung die Richtung und gingen zum breiten Treppenaufgang aus Carrara-Marmor. Sissi, die Angorakatze, strich mit ihrem seidig-weißen Fell um Dollmanns Beine und schaute ihn aus ihren Mandelaugen treuherzig an.

Ein mulmiges Gefühl stieg in ihm hoch, als er sah, wie Zivilbeamte Leitz-Ordner in grünen Kisten und seinen Laptop aus dem Haus trugen. Durch das Küchenfenster erkannte er Kripomitarbeiter in weißen Overalls, die verschiedene Ablagen und Gegenstände einpinselten. War da was mit Patermann passiert? Hatten die Einbrecher ihn etwa tätlich angegriffen? Patermann war doch nicht …

„Verdammt noch mal, was ist denn hier los? Was macht ihr hier alle in meinem Haus?“

Auf der Treppe erschien ein spindeldürrer Riese mit faltigem Gesicht und einem auffallend großen Kehlkopf. Die ganze Erscheinung erinnerte an einen Truthahn.

„Herr Dollmann?“

Nicht schon wieder. Sind das hier alles Marsmenschen? Oder wollen die mich provozieren?

„Huber ist mein Name. Kriminaloberrat der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Sie sind vorläufig festgenommen als dringend Tatverdächtiger.“

„Eh, euch geht’s wohl nicht gut! Ich zahl meine Steuern! Könnt ihr meinen Steuerberater anrufen! Und das Finanzamt. Die Hälfte meiner Kohle fließt an den Staat. Damit werden eure Gehälter gezahlt. Hej, was soll das hier? Ich bin voriges Jahr selbst überfallen worden! Ich bin Opfer und nicht Täter. Das ist doch völlig bescheuert, die Nummer, die ihr hier abzieht!“

Der Kriminalbeamte hörte sich die Suada an und fuhr dann unbeeindruckt fort:

„Ihnen wird vorgeworfen, am vergangenen Donnerstag gegen 22.00 Uhr Frau Natascha Nowikow hier in diesem Haus vergewaltigt zu haben. Sie können jetzt Ihren Anwalt anrufen. Wenn Sie damit fertig sind, bringen wir Sie in die Untersuchungshaft nach München.“

„Ihr seid wohl wahnsinnig? Was wird mit Mai-Lin? Was mit Vögelchen? Was sagt ihr da? Vergewaltigung? Natascha? Ihr seid doch verrückt.“

Er zückte sein Handy. Nervös durchblätterte er sein Telefonbuch. Irina, Iris, Istel-Bergewitz.

„Hallo, ich muss Klaus-Dieter, ähm, Rechtsanwalt Dr. Istel-Bergewitz sprechen ––– JA, SOFORT. ES IST SEHR DRINGEND.“

Sissi maunzte zu ihm hoch. Im Garten warf Patermann die Heckenschere an.

„He, hallo, Patermann!“ Der Gärtner hörte das Brüllen nicht. Dollmann ging zwei bestimmende Schritte Richtung Garten, dann stellte sich ihm der Truthahn in den Weg.

„Ich muss dem Deppen doch sagen, dass er sich um die Katze kümmert!“

„Wir werden es ihm mitteilen, Herr Dollmann.“

Ganz in der Ferne war ein Donnern zu hören. Der Himmel zog sich mit Wolken zu wie ein schwarzer Vorhang. Kaum hatte er das Verdeck seines Speedsters geschlossen, geleiteten ihn der Truthahn und ein weiterer Beamter zu einem der Polizeiautos und schoben ihn leicht auf die Rückbank. Bilder vom letzten Donnerstag schossen ihm durch den Kopf. Er und Natascha. Sie hatten gestritten, ja, wie so oft in der letzten Zeit. Sie hatte ihn verdächtigt, neben ihr noch andere Frauen zu haben. Aber dann hatten sie sich geliebt. Mit ihrer beider Vorliebe für Bondagespiele. Handschellen, Seile, Korsett. Das gab ihnen den Kick. Ihnen beiden! Da ging es auch mal härter zur Sache. Am Donnerstag war er nicht zimperlich gewesen. Er ihr Zuchtmeister, der sie ans Bett fesselt. Klar hatte er sich auch etwas an ihr abreagiert. Sie hatte es gewagt, seinen Lebensstil anzugreifen, ihm seine Freiheit nicht zuzugestehen. Das verlangte nach Genugtuung. Mit Bondage ging das hervorragend. Spielerisches Abarbeiten von Konflikten. Das war doch ihre stille Verabredung. Hatte sie nicht auch alle Freiheiten? Wusste er, was sie mit Angelo Sabatoni in den Hotels der Modemetropolen dieser Welt so trieb? Es war doch ein Geben und Nehmen und sie waren beide keine Klosterschwestern. Mann, was sollte die Scheiße hier? Morgen waren doch alle Zeitungen voll, wenn das rauskam. Wenn das sich nicht ganz schnell auflöste, war er erledigt. Er musste unbedingt mit Natascha sprechen. Er kannte ihren wunden Punkt. Den würde er ausnutzen, gnadenlos. Was hatte er noch zu verlieren?

II

„Da hätte ich eine Stelle für Sie auf der NOFRETETE!“

Alles am Sachbearbeiter Heinz Schmidt wirkte verlebt: Das beige C&A-Sakko mit Lederbesatz an den Ellenbogen, verbeult und nichtssagend, das verwaschene T-Shirt, die eingefallenen Wangen, der ungepflegte Oberlippenbart. Vor und nach dem politischen Umbruch von 1989 war er fünfundzwanzig Jahre lang als Angestellter der Stadt Suhl zuständig für das Texten von Verbotsschildern. Bei einer routinemäßigen Überprüfung seines Dienstcomputers vor ein paar Jahren fanden sich zahlreiche Webseiten deutscher Eheanbahnungsinstitute sowie Korrespondenzen zwischen blutjungen Thailänderinnen und dem deutschen Stadtbediensteten Heinz Schmidt, die nur schwerlich mit der Recherche zu Verbotstexten auf städtischen Schildern in Einklang zu bringen waren. Er musste gehen. Über viele Umschulungen verschlug es Heinz Schmidt für die letzten drei Jahre vor der Rente in die Suhler Arbeitsagentur.

Fahrig huschte er jetzt die Computermaus hin und her. Trister Büroalltag. Ein Dasein am untersten Rand der Hierarchie. Um dem entgegenzuwirken, hatte er es sich angewöhnt, die Jobs, die er zu vermitteln hatte, als seinen Privatbesitz zu etikettieren. ICH hätte da einen Job, ICH kann Ihnen da einen Zuschuss für die Fahrtkosten gewähren, ICH bin die Arbeitsagentur, ICH bin Deutschland, ICH bin dein Herr und Gott. Kein Team-Gedanke, kein kollektives Selbstverständnis, kein WIR. Wie auch? Kolleginnen und Kollegen waren es doch, die ihn bei der Stadt verpfiffen hatten. Der Wink an die Controlling-Abteilung. Nein: ICH, du Arbeitsloser, ICH habe dein Leben in meiner Hand und pass du gut auf, dass ich dich nicht fallen lasse.

„Auf der NOFRETETE?“ Wolle Luther sah über den Rand seiner Gleitsichtbrille auf das apathische Wesen ihm gegenüber. Über mehrere Arbeitsagenturen hatte es ihn in die Kleinstadt am Rande des Thüringer Walds verschlagen. Beim Gang durch das Zentrum hatte er sich die schwarze Fleecejacke zugezogen. DRAUSSEN ZUHAUSE. Werbeslogan des Jackenherstellers. Ihn fröstelte trotzdem. Die Stadt wirkte auf beklemmende Weise gesichtslos. Er fragte nach. Gewissenlose Architekten hatten sie ihres historischen Kerns beraubt.

„Ja, ICH könnte Ihnen da den Posten eines Barassistenten anbieten. Haben Sie eine Beziehung zu Cocktails, Getränken überhaupt? Sie hätten die Aufgabe, die Gäste auf der NOFRETETE in Getränkefragen zu beraten und beim Mixen von Cocktails assistierend zur Hand zu gehen. Also Früchte schneiden, die Spülmaschine bedienen, Gläser auf dem Deck einsammeln. ICH krieg das hin mit der Stelle.“

Die Suhler Arbeitsagentur hatte sich als maritimes Kompetenzzentrum etabliert. Die Vermittlung von Jobs in den Bereichen Fluss- und Hochseekreuzfahrt entsprach einem immer höheren Bedarf seitens der großen Reedereien. Die Küstenregionen waren, was Arbeitskräfte betraf, mehr oder weniger abgefischt. Hier aber, in dieser abseits der Meere und der großen Zentren gelegenen Kleinstadt gab es ein großes Potenzial an Erwerbslosen. Auch ältere, die noch nicht mit dem Berufsleben abgeschlossen hatten und für neue, ein wenig abenteuerliche Aufgaben zu gewinnen waren. Sie hatten keine Familienanbindung, kein größeres soziales Umfeld, waren darum unabhängig und kurzfristig verfügbar. So jedenfalls hatte der Leiter der Arbeitsagentur bei den Gesprächen mit den Reedern im Warnemünder Hotel Neptun die Vorzüge eines zu gründenden maritimen Zentrums in Suhl bei den ersten Verhandlungen gepriesen. Mit Erfolg.

„Barassistent?“, grummelte Wolle und faltete die Hände auf seinem voluminösen Bauch.

„Ja, Mann, Herr Luther, Sie haben doch sicher den Anspruch, Gäste zu verwöhnen. Ihre Begeisterung zeigen Sie mit einem Lächeln!“

Heinz Schmidt gähnte ungeniert und linste mit großen Augen auf den Bildschirm seines Computers, gerade so, als lese er ab, was er gerade sagte.

„Sie handeln verantwortlich. Sie sehen den Kontakt zu internationalen Gästen als Herausforderung und möchten diesen einen unvergesslichen Urlaub bieten. Ihre Leidenschaft zum Beruf, Ihre hohe Motivation und Ihre Herzlichkeit zeichnen Sie aus.“

„Beim Einsammeln leerer Cocktailgläser? Da zeige ich meine Leidenschaft zum Beruf?“

Wolles Gegenrede gefiel dem Leblosen nicht. Er war es gewohnt, die freien Stellen schnell zu vermitteln und dankbare Huldigungen entgegenzunehmen. Seine Klientel war in der Regel froh, irgendeinen Job auf hoher See zu bekommen, egal ob Gastronomie, Entertainment, Massage, Fitness, Kosmetik, Nautik oder Technik. Auf See war der Wechsel des Tätigkeitsfelds möglich. Wichtig war es, erst mal anzufangen.

„Tja“, seufzte Heinz Schmidt gespielt und glotzte wieder auf den Bildschirm, „ICH habe noch Dutzende Bewerber für diese Stelle. Bedenken Sie, Sie begeben sich beruflich auf Weltreise. Es erwartet Sie ein dynamisches und gut ausgebildetes Team unterschiedlichster Nationen. Sie erreichen interkulturelle Kompetenzen, die Sie sonst nur auf Urlaubsreisen gewinnen. Sie sammeln Referenzen für Ihren weiteren beruflichen und persönlichen Lebensweg, Ihre Unterbringung erfolgt in Doppelkabinen …“

Die Hebungen und Senkungen in der Rede des Sachbearbeiters wogten hin und her und erinnerten an Meereswellen. Gleichmäßig, monoton, einschläfernd. Kein Zweifel, er hatte seinen Redefluss dem künftigen Tätigkeitsort seiner Klientel angepasst.

Wolle wog den Kopf hin und her, ebenfalls einer Wellenbewegung gleich. Die Suhler Arbeitsagentur, ein riesiges Schiff, der Boden im Sachbearbeiterzimmer, schwankte er nicht auch? Es klopfte an die Tür. Im Türspalt zeigte sich ein kleiner Mann mit Pickel auf der Nase, lichtem Haar und Ziegenbart.

„Tach, ick bin Rauschi. Is dit hier der Raum, in dem ick meinen neuen Job uff de NOFRETETE kriege?“

Der Sachbearbeiter sah in seinen Kalender.

„Wenn Sie der Herr Rausch sind, Sie sind erst in einer Viertelstunde bei MIR dran.“

„Iss jut. Danke, Meester!“, beschied Rauschi ihm und stieß nicht gerade leise die Tür zu.

„Nun, wie sieht’s aus, Herr Luther, Barassistent oder was? Wenn ich mir Ihren Lebenslauf“, der Leblose verzog das Gesicht, blätterte in einer Akte und betonte jede Silbe einzeln noch einmal, „Le-bens-lauf ansehe, sind die Spielräume eng. Ansprüche erheben, das können Sie vergessen. Kein einziges Zeugnis, nach eigenen Aussagen früher Campingplatzwart, dann lange Zeit krank und schließlich Straßenmusiker und Imitator von Martin Luther. Das – ist – nüscht!“

Wolle seufzte tief und sah durch das geöffnete Fenster über Plattenbauten hinweg in vom Wind stark wogende Baumwipfel. Krähen und Elstern lieferten sich ein lärmendes Gefecht. Dunkle Wolken in der Ferne kündigten ein Gewitter an. Was wusste dieser Sachbearbeiter von seinem Leben wirklich? Kannte er, Wolle Luther, sich eigentlich selbst? Wer war er?

Ein Unfall hatte sein Leben vor einem halben Jahr gedreht. Mit seinen Inlineskates war er gegen eine 500 Jahre alte Deutsche Eiche geknallt. In der Nähe hatte er auf einem Campingplatz als Hausmeister und Empfangschef gearbeitet. Seine Chefin und Lebensgefährtin Rosemarie Aicher hatte den Campingplatz gepachtet. Nach dem Unfall lag er im Koma, erwachte mit einer retrograden Amnesie und posttraumatischen Belastungsstörungen. Er lebte für einige Zeit aus voller Überzeugung in einer anderen Identität und war kein geringerer als Martin Luther selbst. Wochenlang zog er als Straßenmusiker mit seinem Akkordeon durch seine früheren Wirkungsstätten: Augsburg, Coburg, Worms, Eisenach, Erfurt, Wittenberg. Als Martin Luther erschrak er über die Trennung der Kirche in zwei Konfessionen, von ihm mit verschuldet und eine Schande für die Christenheit sondergleichen. Dass es das 500 Jahre nach der Reformation immer noch gab! Das durfte nicht so bleiben. Der Höchste selbst gab ihm die Erinnerung an den Böhmischen Kelch ein, jenen legendären Kultgegenstand, mit dem Jan Hus das Abendmahl in Brot und Wein für alle Gläubigen seines Umfelds ausgeteilt hatte. Luther hatte den Kelch 1519 bei einem Antiquitätenhändler erworben und erst in Wittenberg, dann in Erfurt versteckt. Fast 500 Jahre später entdeckte er, Wolle, diesen Kelch wieder und verbarg ihn erneut, um ihn 2017, dem Jubiläumsjahr der Reformation, einzusetzen und die Spaltung der Christenheit mit einer großen Symbolgeste zu überwinden: Das gemeinsame Mahl, ausgeteilt vom Papst und einer deutschen Bischöfin. Hier ist nicht Mann noch Frau. Alle sind eins in Christus. Halleluja, die Spaltung ist überwunden!

Auch jetzt erwärmte ihn der Gedanke. So viel Zuspruch hatte er als Martin Luther bei seinem Zug durch deutsche Städte erfahren. „Luther, wir danken dir“, skandierten ökumenische Kirchenchöre. „Wir sind das Kirchenvolk!“, riefen Kolpingfamilien. Der Verband protestantischer Glöckner forderte gar: „Luther in den Vatikan!“

Und jetzt? Wo er wieder erwacht war in sein altes Leben? Sollte das alles gewesen sein? Das Ende seines Einsatzes für die Beziehung des modernen Menschen zu einer anderen Wirklichkeit?

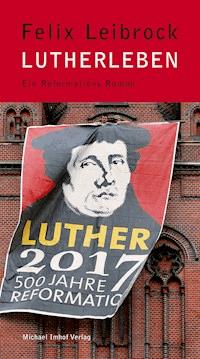

Ihm war ein Buch in die Hände gefallen, in dem sein Leben beschrieben war. Lutherleben war der Titel. Der Autor verfügte über mehr Quellen und Dokumente über sein, Wolles, Leben als er selbst. Eine Klinikseelsorgerin hatte demnach recherchiert, woher er, Wolle Luther, der eigentlich Wolfgang Trödler hieß, dieses enorme Wissen zur Reformationszeit hatte, das in der Zeit nach dem Unfall so eruptiv wie ein Vulkan hervorbrach. Ja, er hatte Theologie studiert, hatte sich intensiv mit Luther beschäftigt, vor allem mit dem Bruch in Luthers Leben, der ihn von einem progressiven Reformator zu einem ängstlichen Bremser hatte werden lassen. Luthers Bremse wirkt bis heute in der Kirche fort. Die Kirche, die nur noch Ordnungen und Hierarchien kennt! Die den Glauben am Auswendiglernen von Lehrsätzen festmacht! Die die Kraft der Religion und die Erfahrung der höheren Macht, die Anschauung, das Gefühl und die Emotion nahezu komplett aus der Alltagspraxis vertrieben hat! Auch oder vielleicht gerade weil er, Wolle, das Theologiestudium nicht zu Ende führte, trug er unfertige Gedanken, offene Rechnungen, nicht eingelöste Hoffnungen mit sich herum. Als Martin Luther wollte er sie verwirklichen. Doch dann kam die Ernüchterung, die Erkenntnis, dass er gar nicht der auferstandene Reformator war. Aber er konnte und wollte das Kapitel Kirche und Glauben in seinem Leben mit der Rückkehr ins Leben des Wolfgang Trödler nicht einfach abschließen!

Gott sei Dank, seine Auftritte als Straßenmusiker hatten ihm eine Vielzahl von Presseartikeln beschert. Diese Berühmtheit ermöglichte ihm die Eintragung eines Künstlernamens in den Pass. „Wolle Luther“, das war der Name, der sein altes Leben, das des Wolle auf dem Campingplatz, und das neue, das des wieder lebendigen und nicht nur hoch auf dem Sockel fern von den Menschen thronenden und um 500 Jahre veraltet wirkenden Reformators, symbolisierte. Noch am selben Tag hatte er einen Account bei Facebook als Wolle Luther eröffnet und dort erste Gleichgesinnte gefunden. Er freundete sich in Weimar mit Bewohnern der besetzten Häuser in der Gerberstraße an. Die Lektüre von Büchern über die Nazizeit fesselte ihn und er diskutierte nächtelang mit seinen jungen Freunden, wie das alles passiert war. Im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald offerierte er bald Führungen für Jugendgruppen, mit ausdrücklicher Bezugnahme auf Luthers mehr als problematische Haltung zu den Juden. Die Bewegung hin zu einer neuen Kirche, nah dran an den Menschen, gerade auch den jungen, hin zu einer Kirche, die offen mit ihrer Geschichte umgeht und in der die Emotionen ein Zuhause finden, sie nahm ihren Anfang. Doch sollte sie jetzt im Einsammeln von Cocktailgläsern enden?

„ICH hätte da noch was in der Abteilung Animation“, hörte er wie durch einen dünnen Vorhang den Leblosen sprechen. Ein Hubschrauber des ADAC zog brüllend über den Waldkamm. Animation, Motivation, Begeisterung, darum ging es, wenn heute die Rede von der höheren Macht die Menschen erreichen sollte. Wie fern war die Kirche seiner Tage den Menschen! Wie ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten wirkte sie! Mit ihrer, den meisten unvertrauten Liturgie! Mit ihren vorformulierten und brav abgelesenen Gebeten! Mit ihren immer nur den Tod thematisierenden Liedtexten und Glaubensformeln! Wo war der lebendige Mann aus Nazareth, wo der Hinweiser auf die überirdischen Dinge, wo waren die heutigen Glaubenserfahrungen? Sollte die höhere Macht vor zweitausend Jahren ihr Reden zu den Menschen eingestellt haben? Wenn nicht, wo waren dann die heutigen Begegnungen mit der anderen Wirklichkeit dokumentiert? Wo fanden sie ihren Raum? Etwa bei den sogenannten Freikirchen, bei denen er einmal an einem Gottesdienst teilgenommen hatte? Dort legten sie „Zeugnis“ ab, berichteten, wie die höhere Macht ihr Leben prägt. Aber das Ganze wirkte so gezwungen, so künstlich, das war keine Herzenssprache. Gotteszwang herrschte, und die Bibel galt da Wort für Wort, trotz aller Widersprüche und gegen allen Verstand. Er empfand das als eine Beleidigung der höheren Macht, ihr ihre Widersprüchlichkeit zu nehmen. Sie gegen allen Verstand glauben zu wollen. Sie künstlich zu harmonisieren als eine liebe Tante, die immer nur, heidschibumbeidschi, lieb ist, ach, ich bin ja so wunderbar erlöst. Dazu das Herabsehen auf die anderen Christen, die an der höheren Macht zweifeln, ja, verzweifeln. Nein, diese arrogante Truppe der Halleluja-Jubler war nichts für ihn. Wo aber dann sollte er mit seinem Anliegen andocken?

„Hallo, Herr Luther, jetzt kommt gleich der Herr Rausch dran. Entscheiden Sie sich!“

„Ähm, wofür?“

„Na, ob Sie nun als Barassistent oder als Animationsassistent anheuern!“

Man merkte dem Leblosen die Ungeduld an. Wolle war nicht fähig, sich zu entscheiden. Aber war es nicht auch wirklich schwierig? Sagte er zu, war er für Wochen auf einem Schiff gefangen. Was, wenn er seekrank wurde? Was, wenn er seine Aufgabe nicht umsetzen konnte, Luthers Denken, seine seelsorgerische Kompetenz für die Sehnsüchte der Menschen in unsere Zeit zu verpflanzen? Der Religion, dem Leben mit der anderen Wirklichkeit wieder eine Chance zu geben? Auch gerade fernab der kirchlichen Strukturen, die der Beziehung zur höheren Macht oft mehr im Weg standen als sie zu befördern? War da so ein Schiff eine gute Möglichkeit? Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön, das war doch mit dem Vertrauen auf die höhere Macht genauso. Lustig und schön war auch das Leben, wie sie es schenkt. Freunde, Feste, gutes Essen, das Meer, Cocktails, Verliebtsein, Sex, alles von der höheren Macht gegeben. Oder von wem sonst? Die Beziehung zu ihr, warum war sie so eingeengt auf Leid und Tod?

Es klopfte an der Tür und eine Nase mit Pickel linste um die Ecke.

„Isset nu so weit, Meester?“

„Augenblick noch, ICH rufe Sie, wenn Sie dran sind!“

Campingplatz oder Meer, das waren die beiden Optionen, die sich für Wolle stellten. Wenngleich der Campingplatz keine wirkliche Variante war. Rosemarie, seine gute Rosemarie hatte ihn seit Monaten nicht mehr kontaktiert. Wie aber auch hätte sie das tun sollen? Er war ja unter die Schar der Wohnsitzlosen gegangen. Sicher hatte sie sich inzwischen mit seinem Fernbleiben arrangiert. Einmal, da hatte er sich still und heimlich in der Abenddämmerung an den Campingplatz herangepirscht. Rosemarie ließ sich auf der Terrasse nieder, sichtbar erschöpft von der Arbeit des Tages. Ihr gegenüber saß, einen Salatteller verspeisend, ein Herr mit gezwirbeltem Schnauzbart und edlem Cowboyhut. Zärtlich legte er seine altersfleckige Hand auf ihren fleischigen Unterarm. Ob das ihr neuer Lebensgefährte war? Er, Wolle, hatte sich in der Dunkelheit davongestohlen, den Schritt an der 500 Jahre alten Eiche beschleunigend, die sein Leben gewendet hatte.

„Ich mache das mit dem Animationsassistenten!“, sagte er bestimmt zum Sachbearbeiter.

„Na endlich. Warum nicht gleich so!“

Der Leblose tippte einige Daten in den Computer, druckte dann ein Formular in mehrfacher Ausfertigung aus und legte es dem Arbeitsuchenden zum Unterschreiben vor. Als Wolle wankend den Raum verlassen hatte und ein Herr namens Rainer Rausch, der sich selbst Rauschi nannte, eingetreten war, sah Heinz Schmidt irritiert auf die Sätze, die Wolle unter eine seiner Unterschriften gesetzt hatte:

„Über allen Gipfeln

Ist Krach.

In allen Wipfeln

Ist von Ruh

Kein Hauch.

Die Vögelein streiten im Walde.

Warte nur, balde,

bist im Stress du auch.“

III

Als Kind kannte Didi das Gefühl, besser nicht geboren zu sein. Auch wenn er ihr einziges Kind war, hatten seine Eltern eigentlich keine Zeit für ihn. Sein Vater, Erich Dollmann, betrieb einen Ein-Mann-Sanitärbetrieb in Bruchköbel, einer hessischen Kleinstadt. Die Aufträge, die er bekam, waren mehr als bescheiden. Hier mal ein verstopftes Abflussrohr bei einer alten Witwe, da mal ein tropfender Wasserhahn, das war zum Leben zu wenig. Ein paar Mal hatte er versucht, bei größeren öffentlichen Aufträgen mitzuhalten. Die neuen Sanitäranlagen der städtischen Grundschule, die Gemeinschaftsdusche in der Kreis-Sporthalle. Er plante, Arbeitskräfte zumindest befristet einzustellen, um den Auftrag auszuführen. Didi saß im Peugeot-Lieferwagen, wenn der Vater zur Gebotseröffnung in die Stadtverwaltung oder ins Landratsamt fuhr. Er wartete im Auto und sah schon am schleppenden Gang des Vaters, dass es wieder mal nicht geklappt hatte. Auf der Rückfahrt war der Vater einsilbig, murmelte etwas von illegalen Absprachen und griff zu Hause immer häufiger zur Cognacflasche. Das waren die Augenblicke, in denen Didi höchst wachsam sein musste. Mehr als einmal hatte der Vater den ersten Anlass genutzt, um seinen Frust an ihm abzureagieren. Nicht nur mit Worten. Auch die Hand rutschte ihm das ein oder andere Mal aus, wie er euphemistisch die Tracht Prügel beschrieb, die er dem Sohn verabreichte. Aus schlechtem Gewissen heraus nahm er ihn dann am nächsten Tag mit zu einem Auftrag, gab ihm einen Groschen für das Halten des Rohres oder das Tragen der Wasserpumpenzange und erlaubte ihm, für ihn die Knöpfe des Spielautomaten in den Kneipen zu drücken, die sie auf der Heimfahrt aufsuchten und in denen Vater Erich nicht nur ein Pils trank. Obwohl sie es sich eigentlich nicht leisten konnten, fuhr der Vater mit Didi einige Jahre im Sommer für ein, zwei Wochen zu einem Bauernhof in der Nähe des oberbayerischen Wolfratshausen. Der Vater half dem Bauern, einem entfernten Verwandten, gegen freie Kost und Logis bei der Ernte, während Didi an der Isar entlangzog, ohne wirklichen Kontakt zu den Kindern des Ortes zu finden. Am Abend pichelte der Vater mit dem Bauern selbstgebrannten Schnaps. Didi blieben nur die Katzen, Schweine, Kühe und Bobo, der Hofhund, als Bezugswesen. Wen er schmerzlich bei diesen Urlauben vermisste, war die Mutter. Hier hätte er vielleicht eine innigere Beziehung zu ihr gefunden! Sie wäre mit ihm gemeinsam an der Isar spazieren gegangen, hätte ihm Käfer und Gräser erklärt und ihm gezeigt, wie man Steine auf dem Wasser hüpfen lässt. Aber seine Mutter war nie dabei. Sie musste Geld verdienen, um die Existenz der Familie abzusichern. Die wenigen Einnahmen des Vaters wanderten zunehmend in seinen Alkoholkonsum.

Christel Dollmann war in jungen Jahren eine schöne, sportliche Frau. Mit ihren eingedrehten blonden Locken und ihrer natürlichen Eleganz erinnerte sie nicht wenige an die damals von allen bewunderte Grace Kelly. Erich Dollmann hatte Christel beim Tanz kennengelernt. Es imponierte ihr, wie aufgeschlossen er den neuen Tänzen Boogie-Woogie und Rock ’n’ Roll gegenüber stand. Wild warf er sie bei diesen Tänzen hin und her und bei innigen Tangoschritten zu Freddy Quinns Die Gitarre und das Meer hauchte er ihr ins Ohr, er möchte mit ihr alt werden. Die Hochzeit fand in großer Bescheidenheit statt, alles Geld wurde gespart für die Flitterwochen am Lago Maggiore, wo man dem Brautpaar in einem kuscheligen Albergo das schönste Zimmer gab, mit Blick auf den See.

Didi kam ein Jahr später zur Welt. Die Ehe ging sehr schnell in Routine über, in ein Zusammensein, das geprägt war von Streiten über fehlendes Geld, Trunkenheit des Vaters und Gesprächen nur noch an der Oberfläche. Die Familie, das zeigte sich bald, brauchte ein zweites, ein sicheres Einkommen. Christel Dollmann erwarb als eine der ersten Frauen in Bruchköbel den Führerschein. Mit Hilfe eines Kredites kauften sie einen VW-Bus T1, den sie zu einem Verkaufswagen umbauten und mit dem fortan Christel Dollmann über die Dörfer fuhr, um Brot, Eier, Wurst und andere frische Lebensmittel zu verkaufen. Vor allem die alten, nicht automobilisierten Leute auf dem Dorf waren dankbar für diesen Service. Der Service funktionierte aber nur, so dachte Didis Mutter, wenn sie 365 Tage im Jahr immer zur gleichen Zeit bei Wind und Wetter die Dörfer anfuhr. Verlässlich zu sein war das A und O, sonst überließen die alten Leute zunehmend den Kindern die Versorgung. Und die, die fuhren in die wie Pilze aus dem Boden schießenden Supermärkte. Dort fanden sie eine größere Auswahl, und die Preise waren auf Grund der Massenkontingente beim Einkauf günstiger. Darum fuhr die Mutter nie mit nach Oberbayern. Darum war Didi immer alleine an der Isar unterwegs. Urlaub war für seine Mutter, die selbst an Heiligabend über die Dörfer fuhr, ein Fremdwort, und er musste sich alleine beibringen, wie Steine auf der Isar hüpfen.

An die Schulzeit dachte Didi nie gerne zurück. Jede Klasse hat mindestens einen Außenseiter, und manchmal gab es auch einen Außenseiter für die ganze Schule. Didi war so einer. Oft war er Gesprächsthema in allen Schulklassen des von ihm besuchten Knaben-Realgymnasiums. So einmal, als ihm einige Jungs der höheren Klassen mit Nägeln seine neue Windjacke, auf die er so stolz war, auf einer der Holzbänke unter der alten Linde des Schulhofs festtackerten. Der Schulgong ertönte. Er bemühte sich, eilig in den Unterrichtsraum zu kommen, ergriff die Jacke im Rennen. Mit einem großen Ratsch riss sie mitten entzwei. Natürlich war das keiner der Jugendlichen gewesen, als es zur Gegenüberstellung beim Direktor kam. Sie gaben sich gegenseitig ein Alibi. Didi stand alleine da mit seiner kaputten Jacke – und musste ein häusliches Donnerwetter vom Vater zusätzlich fürchten. Tagelang sah er in grinsende Gesichter der höherklassigen Schüler. Als er einmal auf einen losstürmte und ihm die Faust ins Gesicht schlagen wollte, stürzten sich die anderen auf ihn und lieferten ihn beim Direktor ab. Mehrere Tage Nachsitzen!