4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Die Mafia ist alles andere als ein rein italienisches Phänomen: Sie hat ihre Tentakeln längst nach Deutschland ausgestreckt, was nicht zuletzt durch die grausamen Morde in Duisburg 2007 deutlich wurde. Weltweit perfekt organisiert, ist die Mafia eine Gefahr für Staat und Gesellschaft, die von den deutschen Politikern allzu lange unterschätzt wurde. In ihrem persönlichen Buch legt Petra Reski offen, wie diese ganz und gar nicht »ehrenwerte Gesellschaft« funktioniert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 359

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

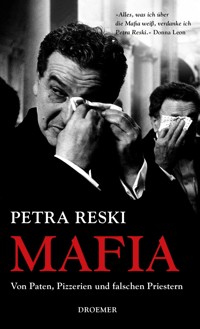

Petra Reski

Mafia

Von Paten, Pizzerien und falschen Priestern

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Die Mafia ist alles andere als ein rein italienisches Phänomen: Sie hat ihre Tentakeln längst nach Deutschland ausgestreckt, was nicht zuletzt durch die grausamen Morde in Duisburg 2007 deutlich wurde. Weltweit perfekt organisiert, ist die Mafia eine Gefahr für Staat und Gesellschaft, die von den deutschen Politikern allzu lange unterschätzt wurde. In ihrem persönlichen Buch legt Petra Reski offen, wie diese ganz und gar nicht »ehrenwerte Gesellschaft« funktioniert.

Inhaltsübersicht

Widmung

Vorwort zur Taschenbuchausgabe

Marcello Fava

Rosaria Schifani

San Luca

Don Pino

Letizia

Padre Frittitta

Corleone

Giftpalast

Silvio Berlusconi und Marcello Dell’Utri

Anna Palma

Heinz Sprenger

Mafiafrauen

Die Madonia

Rosalba Di Gregorio

Carmine Sarno

Messina Denaro

Epilog

Die Mafia-Organisationen in Italien

Nachwort

Personenverzeichnis

Für Shobha

Vorwort zur Taschenbuchausgabe

Die Sonne scheint, und ein leichter Frühlingswind fährt in die Roben der Anwälte, als wir zur Verhandlung im Oberlandesgericht gehen. Es ist ein eindrucksvolles Gebäude, mit Wandelgängen, breiten Treppenaufgängen und hohen Decken.

Noch bevor ich die Architektur weiter bewundern kann, haben wir bereits den Gerichtssaal erreicht, vor dessen Tür zwei mit Pistolen und Schlagstöcken bewaffnete Polizisten stehen. Was mich etwas überrascht. Bei der letzten Verhandlung am Landgericht waren keine Polizisten anwesend, schließlich handelte es sich ja auch um keinen Strafprozess.

Ob bei deutschen Oberlandesgerichten inzwischen Polizeischutz üblich ist?, frage ich mich. Schließlich gibt es viele Dinge, die sich in Deutschland verändert haben, seitdem ich in Italien lebe. Ich habe keine Gelegenheit mehr, unseren Anwalt zu fragen. Es sind nur noch wenige Minuten bis zur Verhandlung. Wir betreten den Saal und setzen uns hinter das Schild »Beklagte«. Bei meiner ersten Verhandlung hatte ich mich noch über das Wort gewundert. Was heißt »Beklagte«?, hatte ich mich gefragt. Man kann sich über einen Missstand beklagen. Über schlechtes Wetter oder über Bestechlichkeit. Man kann sich bei jemandem über jemanden beklagen. Aber man kann keine Person beklagen. Erst nach und nach hatte mir gedämmert, dass ich damit gemeint sein sollte. Neben mir sitzt die Verlegerin, die zweite Beklagte. Wir müssen die Stühle eng nebeneinanderrücken, damit wir beide zusammen hinter das Schild »Beklagte« passen. Im Gerichtssaal herrscht gespannte Stille. Wir sitzen an Resopaltischen, wie Studenten in einem Seminarraum, bereit, die Staatsexamensprüfung für Altfranzösisch abzulegen.

Die Anwälte blättern in ihren Akten, und ich denke daran, wie es war, als ich mein Buch zum ersten Mal in den Händen hielt. Ungeduldig hatte ich die Folie abgerissen, und der Buchrücken hatte etwas geknackt, als ich das Buch aufschlug. Andächtig und furchtsam zugleich hatte ich in den jungfräulichen Seiten geblättert, die nach Papier und Lösungsmitteln rochen. Es ist für mich immer ein intimer Moment, endlich ein Buch in den Händen zu halten, das zuvor nur virtuell existierte, als Word-Dokument oder als E-Mail-Anhang. Es zu befühlen, daran zu riechen – und zu wissen, dass es nun ein eigenes Leben führen würde, unabhängig von mir.

Noch als ich über dem Manuskript gesessen hatte, hatten mich einige deutsche Freunde besorgt gefragt, ob es nicht gefährlich sei, ein Buch über die Mafia zu schreiben. Schließlich müssten in Italien Antimafia-Journalisten unter Polizeischutz leben.

»Aber mein Buch erscheint ja in Deutschland«, hatte ich gesagt.

Im Gerichtssaal herrscht immer noch gespannte Stille. Die beiden Polizisten sitzen vor der Tür, beide tragen viel Gel in den Haaren, einer von ihnen hat so krause Haare, dass ich mich frage, ob es sich um eine Dauerwelle handeln könnte. Sind Dauerwellen für Männer nicht außer Mode?

Die Richterbank ist leicht erhöht, darüber hängt ein Kruzifix. Ich blicke nach rechts, zur Zuschauerbank, wo ich ein paar vertraute Gesichter entdecke – eine Freundin, eine Journalistin, einen Journalisten. Der Journalist blättert in seinem Notizblock. Ich streiche mit den Händen über den Resopaltisch, der aussieht wie neu. In Italien sind die Gerichtssäle immer etwas ramponiert, und die Mikrophone funktionieren nie. Das wäre hier sicher undenkbar, ganz abgesehen davon, dass der Gerichtssaal klein genug ist, um sich auch ohne Mikrophon zu verständigen.

Aus der Ferne betrachtet, war Deutschland für mich immer jenes Land gewesen, auf dessen Wiesen kein einziges Stück Papier liegt und in dem die Züge pünktlich fahren. Anders als in Italien, wo alles drunter und drüber geht, die Mafia ganze Landstriche aufgefressen hat und bis in höchste politische Ämter vorgedrungen ist. Mit jedem Jahr in Italien war Deutschland für mich sauberer, pünktlicher und unbestechlicher geworden. Und meine italienischen Freunde bestärkten mich in dieser Einschätzung – aus Überzeugung vielleicht oder auch nur aus Liebenswürdigkeit. Sie riefen: »Ah, la Germania! Tutto funziona!«, wenn ich ihnen von Deutschland vorschwärmte: Sie lobpreisten den Bürgersinn der Deutschen, das funktionierende Rechtssystem und die aufrechten Politiker, die schon zurücktreten müssen, wenn ihnen auch nur ein Freiflug nachgewiesen werden kann. Nie könnte die Mafia, das dachte ich, in Deutschland wirklich Fuß fassen. Weil die Deutschen, ohne zu zögern und tatkräftig, gegen sie vorgehen würden.

Die Tür hinter der Richterbank ist immer noch geschlossen. Niemand im Gerichtssaal wagt auch nur zu flüstern. Manche räuspern sich. Andere stellen schuldbewusst ihr Handy aus, Abschiedsmelodien ertönen und verstummen, bis man nichts anderes mehr hört als das Rascheln von Papier. Ich blicke auf das Kruzifix und denke an einen Verhandlungstag im Hochsicherheitsgerichtssaal von Caltanissetta, wo die Prozesse gegen die Attentäter von Giovanni Falcone geführt wurden. Ich saß unter den Journalisten hinter den Anwälten, direkt neben den Käfigen, in denen die Mafiosi saßen. Die Verhandlung dauerte bis in den späten Abend hinein. Ich sah, wie die Anwälte der Mafiabosse Totò Riina und Leoluca Bagarella freundlich mit ihren Mandanten plauderten. Vor den Käfigen hing lediglich eine schmale, weinrote Kordel als Absperrung, die Mafiosi und Anwälte aber keineswegs an ihrem herzlichen Gedankenaustausch hinderte. Durch die Gitterstäbe hindurch reichte man sich die Hände. Spätnachts fuhr ich nach Palermo zurück und dachte die ganze Fahrt über das Gesehene nach. Sollte so eine Hochsicherheitshaft aussehen?, fragte ich mich. Dann kann man sie ja gleich zu Hausarrest verurteilen. Was in Italien im Übrigen tatsächlich durchaus üblich ist. Ganz so, als handele es sich nicht um Mafiabosse, sondern um Kinder, die sich schlecht benommen haben. Ich war überzeugt, dass so etwas in Deutschland nie möglich wäre.

Endlich geht die Tür hinter der Richterbank auf, und das Gericht zieht ein, eine Richterin und zwei Beisitzer. Ich springe von meinem Stuhl auf, wie alle anderen Anwesenden bin auch ich darum bemüht, dem Gericht Respekt zu erweisen. Stühle rücken, und unter der Richterbank knarrt das Holzpodest, als die Richter Platz nehmen. Der Journalist auf der Zuschauerbank klickt mit seinem Kugelschreiber. Neben ihm liegt mein Buch auf dem Tisch.

Nur einen Tag nachdem ich zum ersten Mal in meinem Buch geblättert hatte, ging ich in Deutschland auf Lesereise.

Ich las in Buchhandlungen, Stadtbüchereien und auf Literaturfestivals. Oft spürte ich hinter den Fragen der deutschen Leser und der Journalisten die Überzeugung, der zufolge die Mafia sehr weit weg sei. Mafia, das war für sie ein folkloristisches Phänomen, mit dem vor allem rückständige Dörfer in Süditalien geschlagen waren, mit unverständlichen Riten, archaischen Blutfehden und, warum auch nicht, mit Liedern, zu denen die Mafiosi in ihren Verstecken tanzten, Lieder, die man in Deutschland gerne mit einem leichten Schaudern als Partymusik hörte. Ganz so, als sei die Mafia ein kleines unterdrücktes Völkchen, das nichts anderes will, als sein Brauchtum zu pflegen.

Ich versuchte den Lesern klarzumachen, was ich von den Staatsanwälten in Reggio Calabria, Palermo und Neapel wusste: dass sich die Mafia bereits seit Jahrzehnten bestens an die Gegebenheiten in Deutschland angepasst hat – weil ein Mafioso in Deutschland weder in öffentlichen Lokalen noch zu Hause abgehört werden kann, weil Mafiazugehörigkeit im deutschen Recht anders als in Italien nicht strafbar ist und weil die Geldwäsche in Deutschland ungleich einfacher ist, da der Mafioso in Deutschland keineswegs nachweisen muss, dass das von ihm investierte Geld aus sauberen Quellen stammt. Anders als in Italien, wo mit dem Pio-La-Torre-Gesetz erreicht wurde, dass einer Person, die auch nur im Verdacht steht, zur Mafia zu gehören, die Güter konfisziert werden können. Ich sprach darüber, dass der Paragraph der kriminellen Vereinigung keineswegs den der Mafiazugehörigkeit ersetze, weil einer kriminellen Vereinigung ja die Vorbereitung eines speziellen Delikts nachgewiesen werden muss. Wobei sich die Mafia in Deutschland nur in Ausnahmefällen in die Gefahr eines konkreten Tatverdachts begibt – das Massaker von Duisburg im August 2007 war ein Betriebsunfall, den sie gerne wieder vergessen machen möchte. Ich erklärte, dass ein Europa ohne Grenzen nicht nur für Urlauber, sondern vor allem auch für die Mafia gelten würde.

Und die Leser sahen mich an, als würde ich sie vor einer in der Ferne aufziehenden Giftwolke warnen. Eine Giftwolke, von deren Auswirkungen sie jedoch nichts zu befürchten hätten, wenn sie das Haus nicht verlassen würden. Dann fragten sie mich: Sind Sie von der Mafia schon einmal bedroht worden?

Das war die Frage, die mir am häufigsten gestellt wurde. Ganz so, als sei es völlig natürlich oder mindestens erwartbar, dass ein Journalist, der sich mit der Mafia beschäftigt, sein Leben riskiert.

Ich antwortete zögerlich auf diese mir unangenehme, fast zu intime Frage. Tatsächlich bin ich im Laufe meiner Recherchen zwei Mal bedroht worden: einmal in Corleone. Und einmal in Kalabrien, in San Luca, jenem Ort, aus dem die Killer des Massakers von Duisburg stammten. Dort war ich bedroht worden, weil ich mich auf dem ureigensten Territorium der Mafia befand, erklärte ich.

Im Gerichtssaal plädieren nun die Anwälte. Es herrscht angespannte Stille im Saal. Der Journalist beugt sich wie ein Schulkind über seinen Block und schreibt mit, und ich denke an meine Lesung in Erfurt. Das Buch war seit fast zwei Monaten auf dem Markt und nicht mehr ganz so jungfräulich. Ich hatte in meinem Exemplar mit Bleistift herumgekritzelt, es klebte voller Post-its und war an den Ecken schon etwas abgestoßen. Als ich durch die schönen Straßen von Erfurt zur Buchhandlung lief, dachte ich daran, wie ich mich in San Luca darüber gewundert hatte, dass dort so viele Autos mit dem deutschen Kennzeichen EF – für Erfurt – durch das Dorf gefahren waren.

Wenige Tage vor meiner Lesung in Erfurt hatte der Verlag ein Schreiben einer Kanzlei bekommen, die eine Klage androhte, falls mein Buch mit den Passagen über ihren Mandanten weiter verbreitet würde. Es war bereits die dritte einstweilige Verfügung, die mir drohte – und tatsächlich erwartete mich vor der Buchhandlung eine Gerichtsvollzieherin. Sie übergab mir einen Brief, der diese Verfügung enthielt.

Das war nicht unbedingt ein guter Auftakt für eine Lesung, zumal in der Buchhandlung etwa hundert Leute auf mich warteten. Ich riss den Brief auf und überflog ihn. Dann betrat ich die Buchhandlung. Der Buchhändler hatte für die Lesung einen Moderator engagiert – das ist nicht unbedingt üblich, aber auch nicht ungewöhnlich. Der Moderator war ein umfangreicher Herr und begrüßte mich mit den Worten, dass mein Buch ja voller Unwahrheiten stecke. Und dass er ein guter Freund jenes Klägers sei, dessen einstweilige Verfügung ich gerade in der Hand hielt.

Tja, sagte ich.

Ich hätte ihm gerne gesagt, dass es sein gutes Recht sei, mein Buch nicht zu mögen. Ich hätte ihm gerne vorgeschlagen, auf die Moderation zu verzichten, aber es war eine Minute vor acht, und die Zuhörer scharrten schon ungeduldig mit den Füßen. Er habe viele gute Freunde in Neapel, sagte der Moderator dann noch, und ich antwortete: Ich auch.

Dann las ich. Ich las das Stück über meine Reise nach San Luca, und ich las die Passage über die Geldwäsche in Deutschland. Das, was die deutschen Fahnder »Beweislastumkehr« nennen. Und worum sie die italienische Gesetzgebung beneiden: Nicht die Polizei muss dort nachweisen, dass das Geld schmutzig ist, sondern vielmehr muss der Investor beweisen, dass sein Geld sauber ist.

Nach meiner Lesung leitete der umfangreiche Moderator die Diskussion mit einem Vortrag darüber ein, dass Geldwäsche in Deutschland überhaupt nicht möglich sei, es sei ihm wirklich schleierhaft, wie ich an diese Informationen gelangt sei, das sei doch abenteuerlich. Daraufhin hob ein distinguiert artikulierender Herr zu einem längeren, mit juristischem Pseudowissen gespickten Vortrag an, der ebenfalls in dem Schluss kulminierte, dass Geldwäsche in Deutschland schlechterdings undenkbar sei. Schließlich meldete sich der ehemalige Erfurter Oberbürgermeister Manfred Ruge zu Wort, der auch die Zeit gefunden hatte, zu meiner Lesung zu kommen. Er hielt sich nicht lange mit einleitenden Worten auf, sondern griff mich gleich frontal an: Jeder hier im Saal wisse, dass ich die geistige Urheberin des ZDF-Films über die Mafia in Deutschland sei, jenes Films, in dem man ihn dazu gebracht habe, Dinge zu sagen, die er so ja gar nicht gemeint habe.

Vergeblich versuchte ich ihm klarzumachen, dass er meinen Einfluss etwas überschätze und ich keineswegs mit dem ZDF-Film zu tun gehabt hätte, die Kollegen hätten unabhängig von mir recherchiert, waren aber offenbar zu dem gleichen Ergebnis gekommen wie ich, nämlich dass sich die Mafia in Deutschland seit Jahrzehnten bestens eingefügt habe. Ich fügte noch an, dass mir der Vorwurf allerdings schmeichele, weil ich den ZDF-Film für sehr gut hielte.

Ganz offensichtlich bereute er nun jedes seiner Worte, die ihm vor laufender ZDF-Kamera von den Lippen geperlt waren.

Nach dem ehemaligen Erfurter Bürgermeister fühlten sich einige der im Saal befindlichen Italiener berufen, das Wort zu ergreifen. Ein Herr mit Fliege stand auf und hob zu einer langen Verteidigungsrede meiner Kläger an, die doch wertvolle Mitglieder der Gesellschaft seien, und dass alles, was ich in meinem Buch unter Berufung auf Dokumente der italienischen und deutschen Polizei geschrieben hätte, frei erfunden sei – ich also die Ehre der zitierten Herren befleckt hätte. Der Herr gefiel sich sichtlich bei seinem Vortrag – weshalb er am Ende Beifall heischend auf einige neben ihm sitzende Männer blickte und dann sagte: »Ich bewundere Ihren Mut, ich bewundere sehr Ihren Mut, ich bewundere ganz außerordentlich Ihren Mut, Frau Reski.«

Derartig beflügelt, fühlten sich auch die neben ihm sitzenden Italiener angespornt, sich zu Wort zu melden, sie sprachen allerdings nur schlecht Deutsch, weshalb sie mich auf Italienisch als Lügnerin beschimpften und schließlich riefen: »Sie sind die Mafiosa hier!« Ich konnte ihre Gesichter nur schlecht sehen, denn ich stand die ganze Zeit im Licht, und die anderen saßen im Dunkeln.

Das Publikum hatte bis zu diesem Zeitpunkt wie erstarrt dagesessen, so verschreckt, wie es Tiere sind, wenn sie spüren, dass Gefahr im Verzug ist. Jetzt aber riefen sie: Wer sind Sie? Was soll das alles hier? Es kam zu tumultartigen Szenen, und es dauerte lange, bis der umfangreiche Herr sich auf seine Rolle als Moderator besann und zur Ruhe aufrief. Am Ende der Veranstaltung kamen sowohl deutsche als auch italienische Leser auf mich zu und fragten mich besorgt, ob ich allein in Erfurt sei, und ob sie mich ins Hotel begleiten könnten.

Abends in meinem Hotelzimmer dachte ich noch lange über das Geschehene nach. Ich wusste, dass es ein Wendepunkt war, nicht nur für mich. Mein Buch war zu einem Zeitpunkt erschienen, als die Mafia, speziell die ’Ndrangheta, gerade hart daran arbeitete, wieder in die Unsichtbarkeit abzutauchen. Die Deutschen wieder in den tiefen Schlaf zu wiegen, aus dem die Morde von Duisburg sie hatten aufschrecken lassen.

Im Gerichtssaal plädiert nun der Anwalt des Klägers. Mir kommt es vor, als beabsichtige er, mich zu hypnotisieren. Keine Sekunde scheint er den Blick von mir abzuwenden, während er seine Rede vorträgt. Das bringt die Richterin auf, weshalb sie den Anwalt auffordert, nicht zu mir, sondern zum Gericht zu blicken, während er spricht: »Darauf legen wir Wert«, sagt sie.

Der Journalist macht sich Notizen und blättert ab und zu in meinem Buch. Als ich es zum ersten Mal mit den gerichtlich erwirkten geschwärzten Passagen in der Hand hielt, wirkten diese schwarzen Seiten auf mich etwas seltsam unwirklich, ganz so, als sei dieses Buch aus dem Untergrund aufgetaucht. Als handele es sich um ein Buch, dessen Lektüre gefährlich sein könnte. Auch diese E-Book-Ausgabe enthält geschwärzte Passagen. Ich erwarte jedes Mal, dass meine Finger schwarz bleiben, wenn ich darüberstreiche.

Kurz nach dem Vorfall während der Lesung in Erfurt berichteten einige deutsche Zeitungen über meinen Fall – und ich dachte wieder an jenen Moment, als ich mein Buch zum ersten Mal in Händen hielt. Ich hatte zwar erwartet, dass es ein eigenes Leben führen würde, nicht aber, dass sich mein Buch in einen »Fall« verwandeln könnte. Italienische Journalisten wurden aufmerksam und berichteten mit Erstaunen über die Seltsamkeit, dass ein Mafiabuch in Deutschland nur mit geschwärzten Passagen erscheinen durfte. Schwärzungen, die Inhalte betreffen, welche von der italienischen Presse bereits hinlänglich dokumentiert worden waren – ohne ein juristisches Nachspiel zu haben.

Schließlich legt das Gericht eine Beratungspause ein, und ich denke an all die kleinen, flackernden Signalraketen, die nach meiner Lesung in Erfurt abgeschossen wurden. Anrufe bei meinem Verlag, Briefe, Mails. Wenig vertrauenerweckende Personen, die vorgaben, mich belehren zu wollen. Die deutsche Polizei riet mir, die Tür zu meiner Wohnung in Deutschland durch eine gepanzerte zu ersetzen. Und vor meine Fenster Panzerglasscheiben zu hängen.

Freundinnen aus Deutschland riefen mich besorgt an und hinterließen auf meinem Anrufbeantworter ein hilfloses »Mensch, pass bloß auf dich auf«, ganz so, als würde ich notorisch vergessen, vor dem Überqueren einer Straße nach rechts und links zu blicken. Ein Freund gab mir den Ratschlag, immer zu überprüfen, ob die Radmuttern meines Autos auch fest genug angezogen seien. Glücklicherweise habe ich kein Auto. Ich lebe in Venedig.

Während der Beratungspause traut sich niemand im Gerichtssaal, laut zu sprechen. Der Kläger murmelt seinem Anwalt etwas hinter vorgehaltener Hand ins Ohr, der Journalist blättert in einer Zeitung, und die beiden bewaffneten Polizisten knacken mit den Fingergelenken. Flüsternd frage ich unseren Anwalt, ob bewaffnete Polizisten bei einer Verhandlung am Oberlandesgericht üblich seien. Er schüttelt den Kopf. Offenbar hat die Richterin den Polizeischutz angeordnet.

Ich blicke auf die Uhr und frage mich, wie lange die Beratungspause dauern mag. Wenn sich das Gericht zwei, drei Stunden lang berät, verpasse ich mein Flugzeug. Und ich sehne mich nach Italien zurück. Wenigstens muss ich hier niemandem erklären, was eine Mafiadrohung ist. Und ich muss auch niemandem erklären, was die ’Ndrangheta ist. Selbst mein Gemüsehändler würde mich verstehen. Das ist das bittere Ergebnis der blutigen Geschichte Italiens. Fast jedem Antimafia-Gesetz ging ein Mord an einem Staatsanwalt voraus. Weshalb ein bayerischer Ermittler zu mir sagte: »Wir haben in Deutschland keine toten Richter und keine toten Staatsanwälte. Sonst sähe die Gesetzgebung anders aus.«

Im Gerichtssaal wird es langsam immer unruhiger. Offenbar macht das Gericht gar keine Anstalten, wieder zurückzukehren. Die Anwälte fangen an, ihre Unterlagen wieder in ihre Aktentaschen zu stecken. Das Urteil, so heißt es, könne später telefonisch erfragt werden. Schließlich verlassen wir den Gerichtssaal. Durch die hohen Fenster fällt das helle Frühlingslicht auf die Resopaltische, auf das Kruzifix, auf die leere Richterbank. Die Polizisten warten, bis die Letzten den Saal verlassen haben.

Auf dem Flur hinter dem Gerichtssaal legt der Kläger unserem Anwalt die Hand auf den Arm und sagt gönnerhaft zu ihm: »Und richten Sie ihr aus, dass sie das nächste Mal mit sechs Polizisten kommen soll.«

Marcello Fava

Es ist immer hässlich, bei einem Mord anwesend zu sein. Besonders, wenn es sich dabei um eine Person handelt, die du kennst. Und wenn du nicht weißt, warum diese Person gerade stirbt oder gestorben ist. Du weißt es nicht, und du wirst es auch nie erfahren. Denn wenn du als normaler Soldat handelst, wie wir das in der Cosa Nostra nennen, dann geben sie dir keine Erklärungen.

Der Mann trägt sein dunkelblondes Haar gescheitelt. Er hat wasserblaue Augen, ein kleines Doppelkinn und die Lippen einer Frau. Er ist in einen nachtblauen Zweireiher mit goldenen Knöpfen gehüllt und balanciert unbeholfen einen Aktenkoffer auf den Knien.

Er schaut auf seine Uhr und auf die Abflugtafel unseres Fluges von Venedig nach Palermo. Die angekündigten zwanzig Minuten Verspätung sind fast vorbei. Als die Stewardess das Gate öffnet, steht er auf und zieht sich den Stoff seines Anzuges über den Knien glatt. Er wirkt seltsam altertümlich. So wie Sizilianer oft wirken, wenn sie das Leben nach Norden gespült hat – ganz so, als entstammten sie längst vergangenen Zeiten. Sicher trägt er ein Hemd mit Monogramm. Sizilianer zelebrieren Eleganz mit heiligem Ernst, etwa so wie der Geschäftsmann im Nadelstreifenanzug, der vor dem Gate auf und ab schreitet und in der Hand einen kleinen, erloschenen Zigarillo hält. Ganz wie in Die Ehre der Prizzis. Oder die Frau mit den großen Ohrringen und den halterlosen Strümpfen, deren Strumpfbänder sich unter ihrem engen Rock abzeichnen, wenn sie die Beine überschlägt. Ganz wie Sophia Loren in Gestern, heute, morgen. Oder das alte Ehepaar, das aussieht wie die Komparsen einer Dolce&Gabbana-Werbekampagne: die Frau mit Haarknoten, in ein schwarzes Kostüm gekleidet, der Mann in einem groben, karierten Jackett – ein Ehepaar, das sich nur flüsternd miteinander verständigt und dem man ansieht, dass es sein Dorf nur einmal im Jahr verlässt, um den Sohn zu besuchen, der im Veneto Arbeit gefunden hat. Was die Eltern für einen schweren Schicksalsschlag halten. Außer diesen sichtbaren Sizilianern gibt es noch die Unsichtbaren, die in Venedig überhaupt nicht sizilianisch aussehen, ganz so, als seien sie fern von Sizilien verblasst. Und die sich während des Fluges verwandeln. Die mit jeder Flugminute, die sie näher nach Sizilien bringt, wieder ihre ursprüngliche Farbe annehmen.

Der Mann im nachtblauen Zweireiher hat als Erster den Flughafenbus bestiegen, er hat den kleinen Aktenkoffer nicht auf dem Boden abgestellt, sondern trägt ihn unter dem Arm, was ihm etwas seltsam Ängstliches gibt, wie ein Kind, das zum ersten Mal auf Reisen geht.

Meist wird das Opfer von einem Freund in ein Haus gebracht, möglichst von seinem besten Freund, damit es sich sicher fühlt. Dann ergreift man ihn, und wenn er noch etwas zu sagen hat, dann sagt er es jetzt. Ich möchte den sehen, der nicht spricht, mit einer Schlinge um den Hals. Aber egal, ob er spricht oder nicht, umgebracht wird er auf jeden Fall.

Als wir das Flugzeug besteigen, verliere ich ihn aus den Augen. Die Sizilianerin mit den Strumpfbändern wiegt sich durch die Reihen zu ihrem Platz. Das alte sizilianische Ehepaar schleppt so viele Plastiktüten und verschnürte Pakete durch den Gang, als beabsichtige es, seinen gesamten Hausrat im Gepäckfach zu verstauen. Bis auf ein paar übergewichtige amerikanische Touristen, die sich durch die engen Sitzreihen quälen, ist das Flugzeug voller Italiener, meist Geschäftsreisende.

Ich nehme von Venedig aus immer den Abendflug nach Palermo, es gefällt mir, in der Nacht anzukommen, gerade noch früh genug, um zu Abend zu essen. Als ich bereits sitze, schicke ich noch zwei SMS, eine an Salvo, den Taxifahrer meines Vertrauens, eine an Shobha, die Fotografin, mit der ich schon so lange zusammenarbeite, dass uns ein fast eheähnliches Verhältnis verbindet. Ich kündige an, dass wir zwanzig Minuten Verspätung haben, und bitte Shobha, für uns einen Tisch im Restaurant zu reservieren.

Wie immer nehme ich mir vor, auf dem Flug noch etwas zu arbeiten, und beginne, in meinem Archivmaterial zu blättern. Dann ziehe ich aus meiner Tasche das Buch über das Geheimnis des roten Kalenders von Staatsanwalt Paolo Borsellino hervor. Als ich es aufschlage, habe ich sofort das Gefühl, als würde jemand mitlesen. Der sizilianische Verfolgungswahn setzt schon ein, wenn ich noch gar nicht in Sizilien bin. Jedes Mal, wenn ich nach Palermo fliege, frage ich mich, ob es klug ist, im Flugzeug in Artikeln über Bosse, Investitionsstrategien der Mafia oder Vorträgen über Mafia und Macht zu blättern. Oder gar die Zeitung Antimafia 2000 zu lesen, eine Zeitung, die Abonnenten stets in einem auffällig neutralen Umschlag geschickt wird, ganz so, als handele es sich um Pornohefte. Manchmal verspüre ich eine gewisse Aufsässigkeit und denke: Mir doch egal. Schließlich leben wir in Europa und nicht in Transsinistrien! Italien ist Gründungsmitglied der EU! Und manchmal klappe ich mein Buch wieder zu und stecke es weg. So wie jetzt.

Als der Mann im nachtblauen Zweireiher in der gleichen Reihe wie ich Platz nimmt, blättere ich bereits gelangweilt im Bordmagazin, in dem davon die Rede ist, dass eine Wohnung in Venedig goldene Eier lege, weil man sie als Ferienwohnung das ganze Jahr über vermieten könne. Er nickt mir freundlich, aber unbeteiligt zu, so wie man eine Fremde grüßt, mit der man nicht mehr als die Flugstrecke gemein hat. Der Sitz zwischen uns ist leer, und der Mann stellt seinen Aktenkoffer dort ab.

Bevor ich jemanden umbringen musste, bekreuzigte ich mich. Ich sagte: Lieber Gott, steh mir bei! Mach, dass nichts passiert! Ich war aber nicht der Einzige, der sich vorher bekreuzigte und zu Gott betete. Wir machten das alle so.

Ich erinnere mich noch an jeden seiner Sätze. Um mit ihm sprechen zu können, hatte ich einen Antrag beim Innenministerium stellen müssen, ich musste meine Motive formulieren und garantieren, dass ich ihm keine Fragen zu laufenden Prozessen stellen würde. Unserem Treffen musste nicht nur der Staatssekretär des Innenministeriums zustimmen, sondern auch jeder einzelne Staatsanwalt der Mafiaprozesse, in denen Marcello Fava als Angeklagter oder Zeuge auftrat. Um mich nach dem Stand der Dinge zu erkundigen, rief ich anfänglich fast jede Woche den Servizio Centrale an, jene Abteilung des römischen Innenministeriums, die für abtrünnige Mafiosi verantwortlich ist und deren Name klingt wie der eines Geheimdienstes. Allerdings wurde mir sehr bald klargemacht, dass meine Nachfragen die Sache nicht beschleunigen würden. Don’t call us, we call you. Ein halbes Jahr lang hörte ich gar nichts. Und eigentlich hatte ich bereits jede Hoffnung aufgegeben, als ich eines Nachmittags einen Anruf aus Rom erhielt. Servizio Centrale, sagte eine Stimme. Mein Antrag sei genehmigt worden. Ich sollte mich in einer Bar in Rom einfinden, die einer Ironie des Schicksals zufolge den Namen Lo Zio d’America trug. Der Onkel aus Amerika.

Wenige Tage später setzte mich ein Taxi einige Meter vor der Bar ab. Die Bar sah aus wie eine jener labyrinthischen italienischen Autobahnraststätten, die man betritt, um einen Espresso zu trinken, und die man mit fünf CDs, sardischer Eselswurst und einem Parmesankäse verlässt. Hinter einer endlos langen Theke standen Barmänner mit Papierschiffchen auf dem gegelten Haar. Als ich mir einen Espresso bestellen wollte, klingelte mein Telefon. Ich tastete in meiner Tasche, aus deren Tiefen es weiterklingelte, bis ein neben mir stehender Mann sagte: Ich habe Sie angerufen. Bitte folgen Sie mir.

Seinen Namen hatte ich nicht verstanden. Ich ging mit etwas Abstand hinter ihm her. Für den Bruchteil einer Sekunde fragte ich mich, was geschehen würde, wenn der Mann, dem ich folgte, nicht der Mann wäre, für den ich ihn hielt. Ich folgte ihm über löchrige Bürgersteige, vorbei an Sechziger-Jahre-Wohnblocks und Buchsbaumhecken, die nach Katzendreck rochen. Rom ist in seiner Peripherie so gesichtslos, dass ich Mühe hatte, mir den Weg zu merken. Schließlich blieb er vor einem Hauseingang stehen, neben dem zwei Männer mit jener auffälligen Unauffälligkeit warteten, die Polizisten eigen ist. Der Flur sah nach sozialem Wohnungsbau aus, graugelb blätterte die Farbe von den Wänden.

Danach sind wir oft zusammen essen gegangen. Vielleicht ist das Sadismus, tja, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich das nennen soll. Aber es war wirklich so. Am Abend haben wir uns getroffen und sind zusammen essen gegangen. Du musst vergessen. Du musst diese Sache einfach vergessen. Es ist überhaupt nichts passiert.

Der Mafioso Marcello Fava wartete im dritten Stock auf mich. In einer Wohnung, die vom Innenministerium unter falschem Namen angemietet worden war – für »Mitarbeiter der Justiz«, wie abtrünnige Mafiosi politisch korrekt und etwas euphemistisch in der Sprache der Juristen genannt werden. Seitdem Marcello Fava mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeitete, mussten er, seine Frau und seine beiden Söhne vor der Rache der Cosa Nostra geschützt werden. Sie hatten Sizilien verlassen müssen und lebten unter Polizeischutz und unter fremden Namen irgendwo in Italien.

Obwohl die Wohnung unbewohnt war, steckte sie doch voller Spuren eines fremden Lebens: An einer Wand hingen ein Schäferidyll und ein fast erblindeter venezianischer Spiegel, in einer Ecke stand ein verschlissenes senffarbenes Sofa, daneben ein ausgefranster Korbstuhl, ein alter Gasherd. Der Gasherd war abgenutzt, und auf dem Esszimmertisch lag eine alte Wachstuchdecke mit Schnittspuren. Es war, als seien die Bewohner nur kurz weggegangen, gleich würden sie die Tür aufschließen und erschrocken auf die fremden Menschen in ihrer Wohnung starren, eine Frau und sechs Männer.

Die Jalousien waren herabgelassen, und die Polizisten nahmen ihre Positionen ein: Ein Leibwächter ging auf dem Balkon auf und ab und beobachtete die Straße, zwei Beamte standen unten vor dem Hauseingang, ein anderer hatte sich im Hausflur postiert, einer blickte durch den Spion auf den Hausflur, wieder ein anderer las den neuesten Grisham. Sie alle kauten Kaugummi und trugen löchrige Jeans, Safariwesten und Ohrringe. Fava hingegen sah aus wie ein Angestellter der Banco di Sicilia, er trug einen nachtblauen Anzug mit hellblauer Krawatte, sein Gesicht war rosig und mit ein paar Sommersprossen gesprenkelt, die dunkelblonden Haare waren sorgfältig gescheitelt, die Augenbrauen schimmerten rötlich blond. Nervös strich er mit den Handflächen über seine Ärmel, über seine Hosenbeine, ganz so, als lebte er in der Angst, dass sein Anzug Schaden nehmen könnte. Fava hatte einen kleinen Aktenkoffer mitgebracht, der auf seinen Knien ruhte und an dem er sich anfänglich festhielt. Wie ein Student, der zum ersten Mal eine Vorlesung besucht.

Tranquillo, sagte er, als ich mein Aufnahmegerät einschaltete. Er sei völlig entspannt. Mit sizilianischem Akzent von einem Mafioso ausgesprochen, klingt das Wort, als wolle ein Henker sein Opfer beschwichtigen. Tranquillo. Wir saßen bei Kunstlicht an dem Küchentisch, und Fava erzählte sein Leben. Ein Leben, das erst richtig begonnen hatte, als er zum Erwählten wurde.

Es war für mich etwas Wunderschönes. Es war der Wunsch aller, in die Cosa Nostra aufgenommen zu werden. Diesen Personen nah zu sein, von allen geachtet zu werden. Egal, wohin du gehst, niemand wagt es, dir Einhalt zu gebieten. Dir gebührt Respekt. Auch wenn die anderen es nicht wissen konnten – sie spürten, dass du ein Ehrenmann bist. Dass dir alles zustand. So sind sie, die Mafiosi von Palermo. Und nur in Palermo. Nicht in ganz Sizilien.

Er sprach von seiner Aufnahme in die Mafia wie von einem Erweckungserlebnis. Fava war zwanzig Jahre alt gewesen, als er in Palermo in die Familie von Porta Nuova aufgenommen worden war. Anders als bei der kalabrischen ’Ndrangheta, in der die Mitglieder einer Familie tatsächlich blutsverwandt sind, beruht eine Familie der sizilianischen Cosa Nostra auf Wahlverwandtschaft: Die Familie ist die kleinste Einheit der Mafiaorganisation der Cosa Nostra – deren Bande mit dem Aufnahmeritual bekräftigt werden sollen. Noch heute bedient sich die Mafia eines Initiationsrituals, das seine Ursprünge vermutlich bei den Riten der Freimaurer hatte – und das seinen tiefen, fast religiösen Eindruck auf junge, aufstrebende Mafiosi nicht verfehlt: die Anwesenheit der Taufpaten, der Blutstropfen, der auf das Heiligenbild fällt, die Beschwörung des Preises für den Verrat, das Verbrennen des Heiligenbildchens – an den Riten hat sich über Jahrhunderte nichts Wesentliches geändert. Nur zu den Zeiten, als die Mafiosi in Scharen abtrünnig wurden, beschloss der Boss Bernardo Provenzano, das Initiationsritual vorübergehend auszusetzen: Die Mafiosi sollten nicht wissen, wer alles zu ihrer Familie gehört, damit sie, falls sie sich eines Tages in Ruchlose verwandelten, nicht die Mitglieder der Familie verraten könnten.

Denn wenn einer verrät, dann fallen auch die anderen: Keine andere Mafiaorganisation Italiens ist so hierarchisch aufgebaut wie die Cosa Nostra. Auf die Familie, die kleinste Organisationseinheit, folgt das mandamento, der Mafiabezirk aus mehreren Mafiafamilien. Darüber befindet sich die Provinzkommission, die sich aus den Bezirkschefs der Regionen zusammensetzt. Und an oberster Stelle stand eine Zeitlang die cupola, die commissione interprovinciale, das Führungsgremium der Mafia, bestehend aus den Chefs der Provinzkommissionen – ein Führungsgremium, das allerdings nur so lange Bestand hatte, bis der Boss Totò Riina als Alleinherrscher die Macht ergriff.

Die Familie, in die Marcello Fava aufgenommen wurde, war nicht irgendeine Mafiafamilie, sondern ein Clan, der bemerkenswerte Bosse hervorgebracht hat – von denen einige später als Abtrünnige mit ihren Aussagen den Planeten Mafia zum Schwanken brachten: Tommaso Buscetta gehörte zur Familie, der erste abtrünnige Boss in der Geschichte der Mafia – von dem der legendäre Staatsanwalt und Ermittlungsrichter Giovanni Falcone einst sagte, er sei für ihn wie ein Lehrer gewesen, der ihn in die Sprache der Mafia eingewiesen habe. Salvatore Cancemi gehörte dazu, jener Boss, der zum ersten Mal über die Mafiabeziehungen von Silvio Berlusconi und seiner rechten Hand Marcello Dell’Utri redete – jenem einstigen Manager, der zum Gründer der rechtskonservativen Partei Forza Italia wurde: der ersten hauseigenen Partei des Unternehmers Berlusconi. Mit dieser Parteigründung versuchte er auf die Krise zu reagieren, die sich aus den Korruptionsermittlungen unter dem Stichwort »Saubere Hände« ergeben hatten. Im Jahr 1993 habe die Cosa Nostra in direktem Kontakt zu Vertretern von Silvio Berlusconi gestanden, sagte der abtrünnige Mafioso Antonio Giuffrè aus: Es sei um ein Bündnis zwischen der Mafia und der neu gegründeten Partei Forza Italia gegangen. Marcello Dell’Utri wurde 2004 wegen Unterstützung einer mafiosen Vereinigung erstinstanzlich zu neun Jahren Haft verurteilt. Da war seine Verbindung zu dem Mafioso Vittorio Mangano bereits aktenkundig: Auf Vermittlung von Marcello Dell’Utri hatte der Boss Mangano zwei Jahre lang in der Villa von Silvio Berlusconi als Mittelsmann der Cosa Nostra gelebt – offiziell als Stallmeister.

Auch Vittorio Mangano gehörte zur Familie von Porta Nuova, genau wie der Boss Pippo Calò, den man Kassenwart der Mafia nannte – und der in den Mord an »Gottes Bankier« verwickelt war: An Roberto Calvi, jenem Bankier der Banca Ambrosiana, der nicht nur Geschäfte mit der Vatikanbank getätigt hatte, sondern auch mit der Mafia, und den man in London erhängt auffinden sollte – unter einer Themsebrücke, in der Tasche 15000 Dollar und schwere Steine. Pippo Calò wurde jedoch nicht zum Abtrünnigen, er beschränkte sich darauf, sich von der Mafia loszusagen, ohne eine Aussage zu machen.

Marcello Fava beschrieb seine Mafiataufe so beseelt, als gedenke er der Begegnung mit seiner ersten großen Liebe. Mit großer Wertschätzung sprach er von seinem Paten, der nicht etwa einer der kleinen Zehnerführer gewesen sei, die für die anderen Mafiosi Pate gestanden hatten, sondern ein bedeutender Boss. Besessen schilderte er jedes Detail des Rituals seiner Aufnahme. Dass seine Taufe an einem Morgen stattgefunden habe, in einem Lagerschuppen, in der Anwesenheit von zwölf Bossen. Die sich alle erhoben hätten, als sein Pate eintraf. Und die sich später zur Beratung zurückzogen. Er habe draußen warten müssen, zusammen mit drei anderen Jungen, die auch aufgenommen werden sollten.

Als ich ihn fragte, ob er die Angelegenheit nicht etwas verkläre, wurde Fava wütend. Es sei etwas, was man fühlen müsse, sagte er trotzig. Und wirkte dabei wie ein unglücklich Liebender, ein verlassener Liebhaber, ein Verführter. Er pries das Aufnahmeritual wie eine heilige Liturgie – das Verbrennen des Heiligenbildchens, Santa Rosalia, San Giuseppe, der Bluttropfen, der auf das Bild tropfte, die Prophezeiung, zu verbrennen wie der Heilige in seiner Hand, falls er die Cosa Nostra jemals verrate. Und jetzt sah er sich brennen. Jeden Tag ein Stück mehr.

Nie würde Fava ein normales Leben führen können. Ein Mafioso, der sein Stillschweigen bricht, ist ein Unberührbarer. Gleichermaßen verachtet von der Mafia wie von den ehrbaren Sizilianern. Die Mafia verachtet ihn, weil er ihre Geheimnisse preisgibt, um sich freizukaufen. Die Sizilianer verachten ihn, weil er erst bereut, wenn es gilt, seine Haut zu retten. In den ersten Jahren nach den Attentaten auf Falcone und Borsellino waren die Mafiosi in Scharen zur Justiz übergelaufen, heute geschieht es sehr selten. Meist scheitern die Staatsanwälte, wenn sie versuchen, inhaftierte Bosse zu überzeugen, auszusteigen. Ein Staatsanwalt erzählte mir, wie er einem Boss die Zeit nach dem Ausstieg in rosigsten Farben ausmalte und die Zukunft seiner Kinder beschwor, die auf der richtigen Seite aufwachsen sollten. Der Mafioso hatte nur fein lächelnd auf die Leibwächter gedeutet und gesagt: Herr Staatsanwalt, wenn Sie schon nicht für Ihre eigene Sicherheit sorgen können, wie wollen Sie mich dann beschützen? Und der Staatsanwalt hatte ihm keine Antwort geben können.

Als ich das erste Mal dabei war, war das für mich ein Trauma. Weil sie mir vorher nichts davon gesagt hatten, und dann wurde da dieser Junge reingebracht, den ich auch kannte, es war schrecklich, er weinte und flehte, aber da war nichts zu machen. Es war so beschlossen. Niemand konnte ihm helfen. Er wurde bestraft, als Mahnung für die anderen.

Ich fand es kurios, einen Mafioso von einem Trauma sprechen zu hören. Offenbar fiel es Fava leichter, sein Handeln in psychoanalytischen Kategorien zu beurteilen als in moralischen. Trauma lässt sich leichter aussprechen als das Wort Mord.

Während des ganzen Gesprächs hielt er ein Blatt Papier in der Hand, auf dem er sich Notizen zu seinem Leben gemacht hatte, ein Leben, das aus Mafiazugehörigkeit bestanden hatte, aus Banküberfällen, Drogenhandel, Mord. Meist durch Erwürgen. Es ist die bevorzugte Tötungsart der Mafia: kein Lärm, kein Blut. Zwei halten das Opfer fest, ein Dritter erwürgt es, meist mit einer kleinen Drahtschlinge, weil das Erwürgen per Hand zu mühsam ist. Nur der Boss Totò Riina wurde von seinen Männern dafür gerühmt, bei seinen Gegnern stets selbst Hand angelegt zu haben. Als er den Mafioso Rosario Riccobono am Ende eines weinseligen Mittagessens ermordete, nannte ihn der Boss beim Kosenamen. Saruzzo, deine Geschichte ist hiermit beendet, flüsterte er zärtlich, als er seine Hände um den Hals des Schlafenden legte. Die beiden anderen anwesenden Mafiosi hielten den Wehrlosen fest. Mit der Kraft eines Stiers erwürgte der Boss sein Opfer in weniger als drei Minuten. Diese Leistung rang den beiden abtrünnigen Mafiosi, die den Boss später verrieten, noch lange Anerkennung ab.

Fava war es gewohnt, nur mit Staatsanwälten und Verteidigern zu sprechen. Vielleicht suchte er deshalb Halt an diesem Stück Papier, dem Spickzettel für die Stationen seines Lebens: Als er Boss der Familie von Porta Nuova war, als er flüchtig war, als er zum ersten Mal verhaftet wurde, und als er zum pentito wurde, zum Abtrünnigen. Zum Ruchlosen. Es war ihm ungewohnt, einmal nicht über Daten, Fakten und Namen zu sprechen, sondern darüber, was er gefühlt hatte. Danach hatte ihn noch nie jemand gefragt. Mafiosi sind dafür bekannt, ein ausgezeichnetes Gedächtnis für Orte, Daten und Namen zu haben, nicht für Gefühle.

Die Leichen wurden am Ende oft irgendwo in einem Kofferraum gelassen oder in einen Müllcontainer geworfen. Oder beseitigt. Man kann die Leichen in Säure auflösen oder vergraben – es gibt unendlich viele Möglichkeiten.

Einem Mafioso fällt es nicht schwer, zu morden. Jedenfalls nicht schwerer als einem Soldaten. Wenn Italien einen Krieg mit einem anderen Land anfinge und ein italienischer Soldat erschösse fünfzig oder sechzig Feinde, dann würde man den Soldaten nicht für einen Verbrecher halten, sondern ihn als Kriegshelden ehren. Sagen die Mafiosi. Denn sie definieren sich als Soldaten, die nie aus persönlichen Gründen morden, sondern für ihren Staat und ihr Volk. Was für die Welt eine Verbrecherorganisation ist, ist für Mafiosi eine Gesellschaft, ein Staat, ein Volk. Und deshalb hat ein Mafioso auch kein schlechtes Gewissen, wenn er jemanden umbringt. Ihn interessiert nur das Urteil seines Volkes, nicht das der Fremden. Genau wie ein Soldat, der sich im Krieg befindet und der auch keine Schuldgefühle hat.

Die Polizisten deuteten mit keiner Miene an, ob sie Favas Schilderungen zuhörten oder nicht vielmehr darüber nachdachten, ob es an der Zeit sei, sich ein neues Mobiltelefon zu kaufen. Sie verbargen sich im Halbdunkel und hinter ausdruckslosen Gesichtern. Sie verrieten weder Neugierde noch Erstaunen – ganz so, als spreche Fava nicht über Mord und Mafia, sondern über das Herunterladen eines Softwareprogramms. Ich fragte mich, ob sie ihn heimlich verachteten. Bis vor kurzem hatte er noch auf der anderen Seite gestanden. Sie waren Schergen für ihn gewesen, nicht Schutzengel, wie er sie jetzt nannte. Und für jeden von ihnen hätte seine Verhaftung eine Beförderung und eine Silberplakette in dunkelblauem Samt bedeutet.

Ich war ein sehr aufgeweckter Junge, ich hatte einige Raubüberfälle begangen, das sind Dinge, die an der Cosa Nostra nicht unbemerkt vorbeigehen. Also näherte man sich mir. Ich hatte ein paar Monate im Gefängnis abgesessen, und danach wurde ich aufgenommen.

Ich versuchte mir den zwanzigjährigen Fava vorzustellen, der in einem Lagerschuppen von Palermos Altstadt zum Ehrenmann wurde. Der von einem nessuno mischiato con niente, einem »Niemand vermischt mit nichts«, zu einer Respektsperson aufstieg. Zu einem, dem man in den Geschäften den Vortritt lässt, den Kaffee spendiert und an der Kasse zunickt: Ist schon erledigt. Zu einem, der nie die Stimme zu heben braucht. Zu einem, für den der Prozessionszug der Madonna del Carmine samt Blasorchester unter seinem Fenster stehen bleibt, damit er der Madonna von seinem Balkon aus ein paar Scheine zustecken kann. Sizilianer sind süchtig nach Respekt, und die Mafia verkauft ihnen den Stoff.

Fava redete in jenen sizilianischen Sätzen, die zur Hälfte verdunsten, verfliegen, versickern. Was er nicht aussprechen konnte, drückte er mit Gesten aus. Er beschrieb mit der Hand kleine Kreise, krümmte die Finger und verhakte sie, er deutete auf imaginären Schmutz unter dem Fingernagel – nicht mal das war er wert! – und spreizte Zeigerfinger und kleinen Finger, um Unheil abzuwehren.

Seine Stimme war erstaunlich hell für einen Mann, und wie für Sizilianer üblich, benutzte er die entfernte Vergangenheitsform, eine Zeitform, die sehr förmlich klingt und inzwischen selbst in der italienischen Schriftsprache nur selten benutzt wird. Das Sizilianische kennt weder die nahe Vergangenheit noch die Zukunft – es kennt nur die Gegenwart. Und die sehr entfernte Vergangenheit.

Fava entstammte der Kalsa: Zusammen mit neun Geschwistern, drei Schwestern und sechs Brüdern, war er in jenem Altstadtviertel Palermos aufgewachsen, dem sich das Bürgertum der Stadt selten und nur mit ehrfürchtiger Vorsicht nähert – wie einem wilden Tier, das einen anfallen könnte, wenn man ihm den Rücken kehrt. Er war groß geworden in einer Welt voller Tuffsteinbarock und räudiger Katzen, Kesselflickern und Blechschmieden – wo das Sirren von Metallsägen durch die Luft flog und Eros Ramazzotti in den selbstgebastelten Boxen der CD-Verkäufer verröchelte.

Wenn Fava an Palermo dachte, dann stieg ihm der Geruch der Bratstuben der Piazza della Kalsa in die Nase, der Duft siedenden Öls, das in großen Aluminiumtöpfen sprudelte, der Duft von panelle, von frittiertem Kichererbsenmus, und von gebratenen Kalbsfüßen. Er dachte daran, wie er mit fettverschmierten Fingern die panelle aus dem Papier geklaubt und den dicken Mann gegrüßt hatte, der immer gegenüber der Kirche Santa Teresa della Kalsa im rechteckigen Schatten eines gestutzten Baumes saß, Oliven putzte und Kartoffeln für die Kroketten. Er dachte daran, dass es dort sonntags immer Schnecken gab, Schnecken in Knoblauch von elf Uhr morgens bis acht Uhr abends. Und daran, dass er nie mehr mit seinen beiden Söhnen durch die Kalsa gehen würde. Manchmal gelang es ihm, sich damit zu trösten, dass er jetzt endlich nicht mehr nach Angst roch, Angst vor der Polizei, vor einem verdeckten Ermittler, vor Verrätern in den eigenen Reihen, vor einem Auftrag, den er nicht hätte ablehnen dürfen. Einen Freund zu seinen Henkern zu bringen.

Alle seine Brüder arbeiteten in den Fleischereien seiner Familie, auf dem Ballarò-Markt, unweit vom Polizeipräsidium. Auch Fava hatte in einer der Metzgereien seiner Familie gearbeitet, hier hatte niemand nachgefragt, wenn er zwischendurch verschwand, für eine Stunde, für einen halben Tag. Sein jüngerer Bruder Giuseppe gehörte auch zur Cosa Nostra. Er wurde zehn Tage nach ihm verhaftet. Und schweigt bis heute. Wie es sich für einen Ehrenmann gehört.

Als Favas Brüder erfuhren, dass ihr Bruder Marcello zum Abtrünnigen geworden war, hielten sie die eisernen Rollläden ihrer Fleischerläden geschlossen und legten Chrysanthemensträuße davor ab. Darüber hängten sie ein Schild: Per un crasto – für einen kastrierten Ziegenbock: Nichts entehrt einen Sizilianer mehr als diese Verhöhnung. Wir haben keinen Bruder, der abtrünnig wurde, sagten sie, wir haben nur einen Bruder, der tot ist.