9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

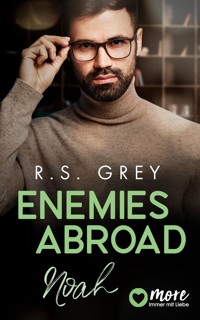

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Handsome Heroes

- Sprache: Deutsch

Ben Rosenberg denkt, ihm gehöre die ganze Welt. Als gutaussehender Anwalt nimmt er sich, was er will. Skrupellos und bedrohlich bringt er mich in Versuchung, meine brave Seite abzustreifen und zu rebellieren. Für ihn ist das nur ein Spiel, bei dem er mich verführt und meine dunklen Seiten zum Vorschein bringt. Doch für mich sind diese Momente, in denen er seinen Körper in einer dunklen Ecke gegen meinen presst, mehr als ein Abenteuer. Ben ist mein Untergang …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 405

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Liebe Leserin, lieber Leser,

Danke, dass Sie sich für einen Titel von »more – Immer mit Liebe« entschieden haben.

Unsere Bücher suchen wir mit sehr viel Liebe, Leidenschaft und Begeisterung aus und hoffen, dass sie Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und Freude im Herzen bringen.

Wir wünschen viel Vergnügen.

Ihr »more – Immer mit Liebe« –Team

Über das Buch

Ben Rosenberg denkt, ihm gehöre die ganze Welt. Als gutaussehender Anwalt nimmt er sich, was er will. Skrupellos und bedrohlich bringt er mich in Versuchung, meine brave Seite abzustreifen und zu rebellieren. Für ihn ist das nur ein Spiel, bei dem er mich verführt und meine dunklen Seiten zum Vorschein bringt. Doch für mich sind diese Momente, in denen er seinen Körper in einer dunklen Ecke gegen meinen presst, mehr als ein Abenteuer. Ben ist mein Untergang …

Über R.S. Grey

R.S. Grey ist eine US-amerikanische Schriftstellerin. Mit ihren erfolgreichen Romanen steht sie regelmäßig auf der USA Today Bestsellerliste. Die Autorin lebt mit ihrer Familie und ihren zwei Hunden in Texas.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

https://www.aufbau-verlage.de/newsletter-uebersicht

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

R.S. Grey

Make me bad

Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Antje Althans

Inhaltsübersicht

Informationen zum Buch

Newsletter

Kapitel Eins

Kapitel Zwei

Kapitel Drei

Kapitel Vier

Kapitel Fünf

Kapitel Sechs

Kapitel Sieben

Kapitel Acht

Kapitel Neun

Kapitel Zehn

Kapitel Elf

Kapitel Zwölf

Kapitel Dreizehn

Kapitel Vierzehn

Kapitel Fünfzehn

Kapitel Sechzehn

Kapitel Siebzehn

Kapitel Achtzehn

Kapitel Neunzehn

Kapitel Zwanzig

Kapitel Einundzwanzig

Kapitel Zweiundzwanzig

Epilog

Impressum

Kapitel EinsBen

Es ist eine ganze Zeit her, seit ich jemandem eine reingehauen habe. Das letzte Mal war an der Highschool.

Ich hatte schon befürchtet, dass ich es verlernt haben könnte, aber es scheint etwas ganz Instinktives zu sein: Leidenschaft hineinlegen, gut zielen und sich auf die Konsequenzen gefasst machen. Ganz einfach.

Normalerweise finde ich mich nicht in solchen Situationen wieder: in einer zwielichtigen Bar im Armeleuteviertel, kurz davor, die Beherrschung zu verlieren. Ich senke den Blick auf meine Hand, mit der ich fest meinen Drink umklammere. Meine Fingerknöchel sind weiß. Das Glas zerspringt gleich in eine Million Scherben. Meine Handfläche wird bluten.

Meinem Freund Andy entgeht das nicht. Er legt mir beruhigend die Hand auf die Schulter. »Komm schon, Kumpel, ignorier sie. Das sind Idioten.«

»Idioten« ist genau der richtige Ausdruck. Am Tisch hinter mir sitzen drei Typen, die ich schon seit meiner Kindheit kenne. Normalerweise empfinde ich nur Mitleid mit ihnen. Während ich mit einem goldenen Löffel im Mund auf die Welt kam, haben sie von klein auf nur Dreck gefressen. Seit unserer Schulzeit, als wir noch zusammen Baseball und Football spielten, haben sich unsere Wege nur noch selten gekreuzt, aber heute Abend wollte Andy unbedingt bei Murphy’s was trinken. »Das wird lustig«, sagte er. »Da waren wir noch nie. Vielleicht hat es eine coole Atmosphäre.« Nur deshalb sitze ich hier auf einem wackligen Barhocker, trinke billiges Bier und höre diesen drei Komikern beim Schwadronieren zu.

Es fängt relativ harmlos an.

»… der Schönling hat sich in unser Viertel verirrt …«

»… er glaubt, dass seine Scheiße nicht stinkt …«

»… hält sich für was Besseres …«

Ich ignoriere sie, trinke etwas und schaue mir das Basketballspiel im Fernsehen an, aber sie werden langsam ungeduldig. Sie wollen eine Reaktion, und je länger ich ihnen den Rücken zuwende, umso mehr legen sie sich ins Zeug.

»Hey, Ben!«, ruft einer von ihnen, um mich zu zwingen, ihnen Beachtung zu schenken.

Ich ignoriere sie.

Es folgt ein leiser Pfiff, und dann macht jemand anders den Mund auf. »Ben, wir reden mit dir.«

Ich zwinge mich, mich auf den Fernseher zu konzentrieren. Die Rockets liegen in Führung. Mein Tag in der Kanzlei lief gut. Meine Klienten sind zufrieden. Mein Bierglas ist halb voll. Das Leben ist schön.

»Ist schon okay, wenn er nicht reden will, Jungs.« Jetzt schaltet sich ihr Rädelsführer ein – Mac. Er ist ein großer, korpulenter Kerl mit einem dichten Zottelbart. Wir haben im selben Baseball-Team gespielt, und damals war er ganz in Ordnung. Aber ich weiß noch, dass sein Dad ihn während der Spiele oft angeschrien hat. Wahrscheinlich fällt der Apfel nicht weit vom Stamm. »Er ist bestimmt traurig wegen seiner Mama.«

Sein Hohn trifft mich wie ein Giftpfeil.

Ich kriege einen Tunnelblick, und Andy dreht sich auf seinem Barhocker um und grätscht rein, bevor ich reagieren kann. »Hey, worum geht’s hier? Können wir uns nicht einfach zusammen das Spiel ansehen? Ich geb euch ’ne Runde aus.«

So ist mein bester Freund: besonnen, fast schon zu cool. Einmal hat er mit Schmeicheleien erreicht, dass seine Note für eine Jura-Hausarbeit von einer 2+ auf eine 1+ heraufgesetzt wurde. Damit gibt er bis zum heutigen Tag an.

Die Jungs hinter uns lachen über sein Angebot, und ich drehe mich endlich zu ihnen um. Mac fängt meinen Blick auf, und meine Vermutung bestätigt sich: Er muss mit dem Fast-Food-Futtern aufhören und sich einen Zahnarzt suchen. Er spuckt Tabaksaft in einen Styroporbecher und grinst mich mit gelbfleckigen Zähnen höhnisch an.

Ich versteh’s ja.

Diese Typen – Schulabbrecher, die Parias der Gesellschaft – sind voller Wut auf die ganze Welt, und wir haben ihnen ein Geschenk gemacht, indem wir heute Abend hier hereinspazierten. Ich stehe für alles, was sie verachten. Für sie bin ich der reiche Schnösel, der seinen Fuß auf ihren Rücken stellt und sie am Boden hält. Ich bin der Grund, warum ihr Leben scheiße ist. Vielleicht hätte ich sie sogar den ganzen Abend gegen mich sticheln lassen, nur um ihr Leid ein wenig zu lindern, aber von der Sekunde an, als sie beschlossen, meine Familie da mit reinzuziehen, gab es für mich kein Zurück mehr. Mein Dad und ich haben in den letzten Jahren die Hölle durchgemacht, und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hätte ich nichts dagegen, meine eigene Wut an diesen Typen auszulassen. Es klingt sogar sehr verlockend.

Ich rutsche von meinem Hocker und lege meine Anzugjacke ab. Sie ist neu und gefällt mir so gut, dass ich sie nicht schmutzig machen will. Ich werfe sie über meinen Hocker und lächele dem Trüppchen zu, während ich meine Ärmel hochkrempele.

»Mein Freund wollte euch einen Drink spendieren«, sage ich mit ruhiger Stimme, obwohl mein Herz in meiner Brust hämmert.

Der Typ, der mir am nächsten sitzt, ist drahtig und trägt einen Overall mit Ölflecken. Ich kann mir seinen Namen nicht merken, aber das ist nicht wichtig. Er kippelt auf seinem Stuhl, von dem nur zwei Beine den Boden berühren. Es ist eine rotzfreche Pose. Er fordert die Schwerkraft heraus, und auch mich, ihn mir zu schnappen.

Er spuckt mir vor die Füße. »Wir wollen eure Scheißalmosen nicht.«

Andy runzelt die Stirn. »Das ist aber nicht nett.« Er deutet nach unten. »Du hast ihm auf die Schuhe gespuckt. Keiner will Spucke auf seinen Schuhen, Mann.«

Der Drahtige zieht eine Riesenshow ab, indem er noch mehr Schleim hochwürgt und sorgfältig noch einmal auf meine Füße zielt. Bei jedem anderen hätte das ausgereicht, mir eine Reaktion zu entlocken, aber dieser Typ und seine Speichelüberproduktion sind mir scheißegal.

Es ist Mac, der schließlich ins Schwarze trifft.

»Hast du gehört, was ich gesagt habe, Ben?«, stichelt Mac und setzt sich zu seiner vollen Größe auf. »Ich hab dich nach deiner Mom gefragt. Ist sie immer noch irre? Ach Moment, stimmt ja, ich vergaß, dass sie …«

Mir brennt die Sicherung durch. Ohne zu zögern, trete ich vor und kicke die Stuhlbeine unter dem Drahtigen weg.

Ohne Rücksicht auf Verluste.

Kapitel ZweiMadison

Heute ist mein fünfundzwanzigster Geburtstag, und ich stehe mitten in der Kinderabteilung der Bibliothek, während meine Arbeitskolleginnen und -kollegen mir ein Ständchen bringen. Das ist meine offizielle Geburtstagsparty – die einzige, die ich bekommen werde. Ich wünschte, ich wäre in Las Vegas in einem dieser Clubs, wo die Kardashians ihre Geburtstage feiern. Stroboskoplichter würden aufleuchten, mein Kleid wäre der Hammer, und im Flur auf dem Weg zum Klo würde ich auf einen milliardenschweren Bankier treffen, der rein zufällig auch noch den Körper eines Spielers aus der American Football League hätte. Ich würde aus Versehen stolpern und ihm – hoppla! – direkt vor die Füße fallen. Auch er würde mir auf Anhieb verfallen, und mein Leben würde sich für immer verändern.

Hier in der Realität hingegen gibt es eine kleine Torte und ein paar Luftschlangen, die nach einem undurchsichtigen System von der Decke hängen. Die meisten sind schon auf den Boden gefallen und unter unseren Schuhen zermalmt. Immerhin hat mein Freund Eli, was ich ihm hoch anrechne, heute Morgen eine raffinierte Käseplatte mit Früchten mitgebracht, von der aber nur noch wenige Krümel Blauschimmelkäse und ein trauriger Rest Melone übrig sind, da wir den ganzen Tag über kräftig zugelangt haben.

»Zum Geburtstag viel Glück«, singt er jetzt laut und versucht, die anderen zwei Partygäste mitzureißen. Er wedelt sogar mit den Händen wie ein Orchesterdirigent, als könnte ihnen das etwas Energie verleihen. »Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, liebe Madison …«

Eine vereinzelte Stimme sticht aus dem Chor hervor. »Madeline … äh … Madison.«

Katy, unsere Praktikantin, kennt meinen Namen immer noch nicht, obwohl sie schon seit sechs Wochen hier ist. Außerdem ist sie mit Simsen beschäftigt.

Eli wirft ihr einen bösen Blick zu und bringt das Lied für alle zum Abschluss. »Zum Geburtstag viel Glück! Woohoo!« Er applaudiert laut. »Wünsch dir was!«

Von meiner einzelnen Kerze tropft blaues Wachs auf die Torte, die dank Mrs. Allen selbst gemacht ist. Sie ist zwar keine Bäckerin, aber definitiv mit dem Herzen dabei, denn sie hat sogar mit zittriger weißer Schreibschrift meinen Namen oben draufgeschrieben. Ich finde die Torte toll.

Ich schließe gerade die Augen, um mir einen Wunsch zu überlegen, als ich höre, wie Katy Eli etwas zuflüstert.

»Muss ich noch hier sein? Werde ich dafür noch bezahlt?«

Den ganzen Tag über habe ich es sorgfältig vermieden, eine Bilanz meines Lebens zu ziehen, wozu man an Geburtstagen gerne neigt. Aus Angst davor, auf eine Verlobungs- oder Geburtsanzeige zu stoßen, habe ich mich von den sozialen Netzwerken ferngehalten. Jede Versuchung, mich per SMS bei alten Flammen zu melden (von denen es genau anderthalb gibt), um anzufragen, ob wir uns »mal wieder treffen wollen«, habe ich dadurch im Keim erstickt, dass ich mein Handy in meiner Schreibtischschublade weggeschlossen habe. Doch jetzt werde ich in einer Millisekunde von der Quarterlife Crisis ereilt, die ich so verzweifelt abzuwenden versucht habe.

Wie kann das mein Leben sein?!

Ich halte die Augen geschlossen und falle durch ein Wurmloch aus Ungläubigkeit. Wie bin ich an diesen Punkt gelangt? Mit elf dachte ich noch, dass ich mein Leben mit fünfundzwanzig im Griff haben würde. Ich besäße ein schnittiges rotes Cabrio, ein zweistöckiges Traumhaus, ein Taille-Hüft-Verhältnis von unter 0,75 und einen Freund namens Ken. Zugegebenermaßen erkenne ich inzwischen, dass das Barbies Zukunft war, nicht meine.

Ich öffne ein Auge und bete, dass ich mich durch irgendein Wunder in besagten Club mit den Kardashians und dem Milliardär teleportiert habe, doch leider ist mein Leben noch dasselbe. An meiner Geburtstagsparty nehmen drei Leute teil: Mrs. Allen, die 75-jährige Bibliotheksverwalterin; Katy, die desinteressierte Praktikantin; und Eli, mein bester Freund, der oben im ersten Stock in der Belletristik-Abteilung arbeitet.

Wir sind ein bunt zusammengewürfelter Haufen.

Ich beuge mich vor und puste meine Kerze aus, ohne mir die Mühe zu machen, mir etwas zu wünschen, was sowieso nicht wahr wird. »Nein, Katy, du kannst nach Hause gehen.«

Sie grinst, und ich sehe ihr an, dass sie nur mit Mühe das Bedürfnis unterdrückt, mit einem Freudenschrei die Faust in die Luft zu recken. Während sie ihre Kaugummiblase platzen lässt, fügt sie noch hinzu: »Ist es cool, wenn ich für meinen Freund ein Stück Torte mitnehme? Er hat einen total süßen Zahn.«

Das ist cool. Ihr Freund mag Süßes, und meiner existiert nicht mal. Ich brumme, dass sie so viel mitnehmen kann, wie sie will, und begebe mich ans Anschneiden. Auf etwas einzustechen, fühlt sich gut an.

»Was für eine Torte ist das, Mrs. Allen?«, fragt Eli, während er die merkwürdig dunkelbraune Farbe des Kuchenstücks auf seinem Pappteller inspiziert.

»Pumpernickel.«

Das ergibt Sinn. Warum sollte man eine Geburtstagstorte nicht mal aus Roggenbrot backen? Wozu Vanilletorte? Pah. Viel zu normal und köstlich.

»Aber«, fährt sie fort, »da ich kein Backnatron hatte, hab ich einfach mehr Mehl dazugegeben.«

Oje. Ich würge genau einen Bissen herunter, setze ein breites, genießerisches Lächeln auf und bin unendlich dankbar, als Mrs. Allen sich bald nach Katy unter dem Vorwand verzieht, dass ihre entzündeten Fußballen sie umbringen. Sobald sie sich abwendet, spucke ich die Torte, von dem Geschmack erschaudernd, in eine Serviette.

»O Gott, mach, dass das aufhört«, stöhne ich und lasse den Kopf an Elis Oberarm sinken.

Er tätschelt meinen Arm, als wollte er sagen: Na, na. »Ich wünschte, das könnte ich, aber Geburtstage sind Geburtstage. Da müssen wir alle durch. Außerdem ist der hier gar nicht so schlecht. Weißt du noch, als Jared mich an meinem dreiundzwanzigsten verlassen hat und ich so betrunken war, dass ich auf seiner Veranda geflennt und dann auf seinen Fußabtreter gekotzt habe? Als er mich am nächsten Tag danach fragte, habe ich gelogen und ihm erzählt, dass es ein Streich von ein paar Gymnasiasten war.«

»Ja, das war keine deiner Sternstunden, aber jetzt hast du Kevin, und der ist toll.«

Sein Gesicht nimmt einen verzückten, liebeskranken Ausdruck an. »Stimmt. Für ihn hat sich der ganze Kummer gelohnt. Das erinnert mich an was …« Er dreht sich zu mir, und seine dicke, schwarz gerahmte Brille verbirgt nur notdürftig das Schuldbewusstsein in seinen Augen, während sich seine finstere Miene in ein Lächeln verwandelt, das unverhohlen »Lass mich bitte am Leben« sagt.

Er will mich an meinem Geburtstag sitzenlassen.

»Bitte hass mich nicht, aber Kevin hat mich nach Feierabend angerufen. Offenbar hatte er einen schrecklichen Tag, und …« Ich muss bemitleidenswert aussehen, denn er unterbricht sich mitten im Satz, schüttelt den Kopf und greift nach seinem Handy in der Gesäßtasche seiner Jeans. »Nein. Weißt du was? Ich sage ihm einfach, dass ich später nach Hause komme. Schließlich hast du Geburtstag! Wir wollten ins Kino gehen!«

Ich lege beruhigend die Hand auf seinen Arm. »Nein, geh nur. Kevin braucht dich, das ist bestimmt wichtig.«

Er zieht die Augenbrauen zusammen. »Bist du dir sicher? Ich will dich wirklich nicht allein …«

Sein Handy klingelt, und ich weiß, dass es sein Verlobter ist, weil sein Gesicht lang wird. Ich dränge ihn, den Anruf entgegenzunehmen, und sobald er rangeht, höre ich am anderen Ende Kevin, der vollkommen aufgelöst wirkt. Er ist Feuerwehrmann und verrichtet wichtige Arbeit. Ich fühle mich schrecklich und werde nicht zulassen, dass Eli noch bleibt und mir nach der Party beim Aufräumen hilft. Außerdem gibt es eh nicht viel zu tun – die meisten Luftschlangen sind schon pulverisiert. Ich bedeute ihm, zu verschwinden. Verzieh dich. Wenn ich gelenkig genug wäre, um dranzukommen, würde ich ihm einen Tritt in den Hintern versetzen.

Er schüttelt den Kopf und formt mit den Lippen: »Du hast Geburtstag!«, doch ich flitze um ihn herum und lege die Hände auf seine Schulterblätter, um ihn zur Tür zu schieben. Er dreht sich zu mir um und hält die Hand vors Mikrofon seines Handys. »Tut mir leid, Madison. Ich mach es wieder gut, versprochen!«

Ich stehe an der Tür, sehe ihm nach und denke bei mir, was für ein hinreißendes Paar er und Kevin abgeben. Sie sind beide fit und gut aussehend. Sie haben einen Hund, in den sie total vernarrt sind, und frequentieren oft Wochenmärkte und Brunch-Spots. Ihr Leben ist eine Doppelseite in einem Hochglanzmagazin wert, während meins vielleicht für eine Fußnote ganz am Ende ausreicht, hinter den Sudoku-Rätseln und den Fehlersuchbildern. Plötzlich sehe ich in der Glastür mein Spiegelbild.

O mein Gott.

Das bin doch sicher nicht ich.

Die Frau, die vor mir steht, hat vom Mittagessen noch einen Senffleck auf der Bluse. Ihre Jeans ist um die Hüften zu weit und ein bisschen zu lang. Ihre dunkelbraunen Haare sind ein wildes Durcheinander und stehen in alle Richtungen ab, als wollte jede Strähne das sinkende Schiff verlassen.

Als ich die Hand hebe, tut mein Spiegelbild dasselbe.

Nein. Bäh. Ich drehe mich schnell weg und wende dem furchterregenden Bild den Rücken zu.

Wenn man mir vor einer halben Stunde gesagt hätte, dass meine Geburtstagsparty sogar noch trauriger werden könnte, hätte ich es nicht geglaubt.

Es ist schon kurz vor acht, aber ich beeile mich nicht mit dem Aufräumen. Es hat keinen Sinn. Ich reiße die Luftschlangen einzeln herunter und werfe sie in den Müll. Die Käseplatte mit den Früchten kommt als Nächstes. Wenn ich Mrs. Allens Torte wegschmeißen würde, hätte ich ein schlechtes Gewissen, weshalb ich sie in eine Tupperdose packe, um sie mit nach Hause zu nehmen. Allein während dieses Vorgangs muss ich dreimal laut würgen. Ich kann auf keinen Fall noch ein Stück davon essen, aber das braucht sie ja nicht zu wissen.

Als alle Spuren der Party beseitigt sind, räume ich in der Bibliothek auf, verstaue das Spielzeug in der Kleinkinderspielecke und stelle die auf den Tischen liegen gelassenen Bücher zurück ins Regal. Ich rücke mein Namensschild gerade – Madison Hart, Kinderbibliothekarin – und beuge mich auf Augenhöhe hinunter, um einen mikroskopisch kleinen Schmutzfleck wegzuwischen.

Als all meine Pflichten erledigt sind, kann ich immer noch nicht den Willen zum Nachhausegehen aufbringen. Deshalb setze ich mich an meinen Tisch und spiele ein paar Runden Solitaire. Bis auf das Klicken meiner Maus herrscht in der Bibliothek absolute Stille. Nicht einmal Lenny, der Wachmann, dreht wie immer seine Runden.

Als die Putzkolonne mit ihren Staubsaugern und Scheuerlappen anrückt, weiß ich, dass es an der Zeit ist zu gehen. Ich kann mich hier nicht noch länger verstecken. Es ist Zeit, den Tatsachen ins Auge zu sehen: Spannender, als drei Partien Solitaire nacheinander zu gewinnen, wird mein Geburtstag nicht mehr.

Ich stehe auf und schnappe mir meine Sachen. Mit meiner Tupperdose, meiner Handtasche, dem Geburtstagsgeschenk von Eli (eine Frühausgabe von Stolz und Vorurteil) und meinen Winterklamotten bin ich schwer beladen. Ich nehme alles auf einen Arm und beuge mich hinunter, um meinen Computerbildschirm auszuschalten. Als ich unter meinem Tisch auf dem Boden meine blaue Geburtstagskerze entdecke, halte ich inne. Sie muss mir beim Aufräumen heruntergefallen sein. Ich runzele die Stirn und bin vor Mitleid mit der Kerze überwältigt, die einsam und vergessen auf dem Boden liegt, und mit mir, weil ich nicht dazu gekommen bin, mir beim Auspusten etwas zu wünschen. Es ist albern, aber ich lasse alles auf meinen Tisch fallen und greife nach unten, um sie aufzuheben.

Dann, ganz allein auf dem Fußboden, halte ich sie mir vor den Mund, schließe die Augen und wünsche mir das Einzige, was mir gerade in den Sinn kommt.

Bitte mach, dass dieses Lebensjahr aufregender wird als die letzten fünfundzwanzig.

Und dann puste ich.

Da ich nur etwa einen Kilometer von der Bibliothek entfernt wohne, gehe ich an den meisten Tagen zu Fuß zur Arbeit und zurück. Wenn ich darauf angesprochen werde, antworte ich, dass mir die Bewegung guttut, doch in Wahrheit habe ich einfach nicht genug Geld, um es für ein Auto und eine Autoversicherung auf den Kopf zu hauen. Ich spare jeden Cent, den ich verdiene. Wofür? Ich weiß nicht genau.

Es ist Ende Februar, und selbst in Texas ist die Luft klirrend kalt. Ich schlinge die Arme um mich und vergrabe mein Gesicht in meinem Mantel, während ich über den Gehsteig stapfe.

Draußen ist es dunkler als normalerweise auf meinem Heimweg. Vielleicht hätte ich nicht so lange bleiben sollen, aber es besteht kein Grund zur Beunruhigung. Unser Strandort hat sich in den letzten Jahren zwar schnell weiterentwickelt, ist aber immer noch so klein, dass man sich selbst zu dieser Tageszeit sicher fühlen kann.

Ein Auto fährt vorbei und hupt zweimal. Ich erkenne nicht genau, wer am Steuer sitzt, aber höchstwahrscheinlich ein Bekannter. In Clifton Cove kennt jeder jeden. Als ich winken will, muss ich feststellen, dass ich dafür keinen Arm frei habe. Ich bin wirklich schwer bepackt.

Das Stadtzentrum ist selbst zu dieser Nachtzeit schön. Es sieht aus wie einem Walt-Disney-Freizeitpark entsprungen. Alle Geschäfte sind ähnlich gestaltet: Fensterläden, Blumenkästen und gestreifte Markisen. Alles ist mit aufeinander abgestimmten, fröhlichen Farben gestrichen, die im Kontrast zu den weißen Haustüren leuchten. Die Kopfsteinpflasterstraße ist von antiken Laternen gesäumt, die meinen Weg von einer zur anderen spärlich beleuchten. Ich komme am Süßigkeitenladen und an der Post vorbei, an einer noblen Metzgerei, in der ich noch nie war, und an einem Spielzeuggeschäft. Zu dieser Stunde ist alles geschlossen, aber so ist es mir fast lieber – ich muss mich nicht mit bummelnden Touristen herumärgern, die Hörncheneis schlecken und für Fotos posieren. Ich habe die Straße für mich allein.

Ein weiteres Auto fährt an mir vorbei, und der Wind nimmt zu. Meine Zähne klappern, und mich beschleicht ein merkwürdiges Gefühl. Mir ist fast so, als würde ich verfolgt. Ich werfe einen Blick über die Schulter zurück, doch der Gehsteig ist leer. Dann drehe ich mich wieder nach vorn und stoße einen markerschütternden Schrei aus, als mir ein ganz in Schwarz gekleideter Mann den Weg versperrt. Mir bleibt keine Zeit, um zu reagieren, bevor er mich heftig gegen eine Mauer stößt. Alles in meinen Armen fällt polternd zu Boden. Meine Frühausgabe von Stolz und Vorurteil rutscht aus ihrer Geschenktüte und landet mitten in einer Schlammpfütze. Vermutlich bin ich eine echte Buchliebhaberin, denn es ist das, was ich am besorgniserregendsten finde, und nicht die Tatsache, dass ich mit vorgehaltener Waffe bedroht werde.

»Umdrehen«, knurrt der Mann barsch, bevor er mich am Arm packt und ihn mir schmerzhaft nach hinten verdreht. Ich habe keine andere Wahl, als mich zu dem Spielzeuggeschäft zu drehen und mein Gesicht von ihm an den pastellrosa Fensterladen drücken zu lassen. Aus dem Schaufenster starrt mich ein Teddybär an.

»Bitte lassen Sie mich gehen!«, schreie ich panisch.

»Schrei noch mal, und ich drücke ab.«

Ich weiß, es ist total verrückt, aber in dem Moment schießt mir durch den Kopf, dass ich mit meinem Geburtstagswunsch viel konkreter hätte sein müssen. Denn, ja, okay, auch wenn das hier im Grunde genommen »aufregend« ist, hatte ich mir etwas einen Tick weniger Gefährliches gewünscht. Ah, Moment mal! Ich könnte mir in den Arsch beißen. Jetzt verstehe ich, was hier los ist. Der Mann will mich gar nicht umbringen. Nein, das ist alles ein Missverständnis. Vielleicht hat er Mühe, über die Runden zu kommen, und braucht Geld, um Futter für sein Hundebaby oder seine geliebte Dosenschildkröte zu kaufen. Er will nur ein paar Dollar, ganz bestimmt!

»Wenn Sie in meiner Geldbörse nachsehen …«

»Schnauze«, blafft er mich an und verdreht mir den Arm so fest, dass ich zusammenzucke.

In den Liebesromanen, die ich lese, wäre der Typ attraktiv. Ich würde ihn davon überzeugen, seine kriminelle Laufbahn aufzugeben, und wir würden in schönster Harmonie zusammenleben. Ich riskiere einen schnellen Blick über meine Schulter und sehe, dass er eine Sturmhaube trägt. Die Knochenstruktur darunter sieht nicht allzu verheißungsvoll aus. Außerdem kaschiert seine schwarze Kleidung – die eigentlich schlank machen sollte – nicht die mächtige Wampe, die aus seiner Jeans hervorquillt. Oje. Ich glaube wirklich nicht, dass er ein attraktiver Krimineller ist, den ich auf den Pfad der Tugend zurückbringen kann. Das wird nicht so funktionieren. Von daher bleibt mir keine Wahl, als eine andere Taktik zu versuchen.

»Ich habe viel Geld in meiner Handtasche. Nehmen Sie das alles! Und das Buch auf dem Boden ist eine unbezahlbare Frühausgabe eines der berühmtesten Werke von Jane Austen. Ich glaube, es könnte Ihnen sehr gefallen. Es ist jetzt zwar ein bisschen schlammig, aber ich kann es für Sie reinigen und …«

Er tritt näher, und sein Atem ist wirklich grauenhaft, als er die nächsten Worte ausspuckt. »Ich will deine gottverdammte Kohle und dein Buch nicht. Jetzt halt die Fresse.«

Das Einzige, worauf ich mich jetzt konzentrieren kann, ist der kalte, stechende Schmerz von der Pistole, die er mir an die Schläfe drückt.

Kapitel DreiBen

Der Polizist gibt mir mein Handy und meine Geldbörse zurück, meine Armbanduhr und meine Anzugjacke. Er sieht mich mit Verärgerung und Verachtung an, aber ich setze ein Leck-mich-Lächeln auf und bedanke mich demonstrativ freundlich bei ihm.

Vor dem heutigen Abend hat mir noch nie jemand Handschellen angelegt. Ich habe noch nie auf dem Rücksitz eines Streifenwagens gesessen, während man mich auf meine Rechte hingewiesen hat. Ich habe noch nie ein Polizeirevier betreten, wo man mir meine Sachen abgenommen, mich vor eine Kamera geschubst und mich aufgefordert hat, für ein erkennungsdienstliches Foto aufzusehen.

Es war gelinde gesagt ein interessanter Abend.

Von allen, die bei der Schlägerei mitgemischt haben, wurde ich als Einziger festgenommen. Anscheinend gab es etliche Zeugen in der Bar, die behaupteten, dass ich als Einziger zugeschlagen hätte, und obwohl das eigentlich nicht stimmt, da ich ein Veilchen vorzuweisen habe, habe ich immerhin angefangen, indem ich diesen Stuhl wegtrat.

Andy hat noch versucht, die Bullen zur Vernunft zu bringen, doch schon, als sie vorfuhren und mich in dem Chaos entdeckten, war mir klar, dass sie mich aufs Revier schleifen würden. Genau wie Mac habe ich auch den Bullen ein Geschenk gemacht, indem ich aus der Reihe getanzt bin. Der Polizeichef von Clifton Cove und mein Vater verstehen sich nicht. Schon seit Jahren. Das liegt wohl an dem Arbeiter-gegen-Angestellte-Schwachsinn, der unsere Stadt spaltet. Das passiert, wenn das Wohlstandsgefälle so groß ist, dass es keine richtige Mitte mehr zwischen Arm und Reich gibt. Ich glaube nicht einmal, dass es den einen Auslöser gab, nur jahrelange Vorurteile auf beiden Seiten, die die Sache verkomplizierten.

Ich hätte die ganze Farce im Keim ersticken können, aber ich habe mich schikanieren lassen. Ich habe mich nicht zur Wehr gesetzt, als sie mich auf die Rückbank des Streifenwagens stießen. Ich wartete, bis sie mir meinen einen Telefonanruf zugestanden, doch statt meinen Dad zu benachrichtigen, rief ich Richter Mathers an. Er war schon im Bett und kurz vorm Einnicken, aber innerhalb einer Stunde war ich ein freier Mann. Nun ja, fast – dank meines Schuldbekenntnisses steht jetzt ein funkelnagelneues Vergehen in meinem Vorstrafenregister.

Das hat alle überrascht, Richter Mathers eingeschlossen. Ich hätte problemlos beantragen können, dass die Anklage fallen gelassen wird. Strafrecht ist zwar nicht mein Fachgebiet, aber vor Gericht hätte die Anklage wegen Körperverletzung gegen mich auf keinen Fall Bestand gehabt.

Ich habe nicht mal versucht, den Antrag zu stellen, weil ich weiß, dass alle genau das wollten: Mac, die Polizei, der Polizeichef. Sie gehen davon aus, dass ich ein paar Gefallen einfordere und mich um echte Konsequenzen herumdrücke, deshalb trage ich sie. Bereitwillig.

Draußen vor dem Polizeirevier mache ich mich zu Fuß auf den Heimweg, weil mein Auto noch an der Bar steht. Andy ruft pausenlos an, um herauszufinden, was los ist. Er muss auch meinen Dad verständigt haben, oder vielleicht war es Richter Mathers, denn er ruft ebenfalls an. Ich schalte mein Handy aus, stecke es ein und bin froh, dass jetzt Ruhe ist.

Die Hauptstraße liegt verlassen da, wie es mir am liebsten ist. Ich schiebe die Hände in meine Taschen, laufe weiter und frage mich, wie lange ich nach Hause brauchen werde. Mein Vater wohnt hier ganz in der Nähe, nur wenige Querstraßen entfernt. Ich könnte bei ihm übernachten, aber da hätte ich lieber im Gefängnis geschlafen. Er meint es gut, aber heute Abend fehlt mir schlicht die Energie dazu. Ich biege nach links in eine Seitenstraße ab, um eine Abkürzung zu meinem Zuhause zu nehmen, und halte inne, als ich eine Frau schreien höre. Zuerst denke ich, dass mein Verstand mir einen Streich spielt und den pfeifenden Wind in etwas Unheimlicheres verwandelt, aber da ist es wieder, ein gedämpfter Schrei.

Ich fahre herum und lausche bewegungslos.

Ich höre den Motor eines Wagens ein paar Querstraßen weiter, einen bellenden Hund in der Ferne und den wieder zunehmenden Wind, aber keine Schreie mehr.

Mit einem Kopfschütteln will ich mich gerade umdrehen und weiterlaufen, als ich in der Nähe des Spielzeugladens eine Bewegung wahrnehme. Ich kneife die Augen zusammen, um zu erkennen, was es ist, kann es aus dieser Entfernung aber unmöglich sagen. Es sieht fast aus wie zwei Menschen, ein größerer Mann in Schwarz und etwas anderes, das zum Großteil verborgen ist.

»Hey!«, rufe ich, ohne einen festen Plan zu haben.

Ich bin unbewaffnet, und mein Auge ist so zugeschwollen, dass ich nicht gut damit sehen kann. Ich greife mir mein Handy und rufe, dass ich die Polizei verständige. Echt machohaft, ich weiß.

Der Mann in Schwarz verlagert sich ein wenig nach links, und ich sehe, dass vor ihm ein kleines Mädchen kauert, dem er eine Pistole an den Kopf hält.

Scheiße.

Ich renne auf die beiden zu. Der Mann sieht mich und richtet die Pistole blitzschnell auf mich. Er schießt, und eine Kugel prallt von einem Laternenpfahl in meiner Nähe ab. Gütiger Himmel. Ein kluger Kopf würde in die genau entgegengesetzte Richtung laufen. Ich weiß nicht so recht, wozu mich das macht.

»Weg von ihr!«, brülle ich, während Adrenalin durch meinen Körper schießt.

Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, aber der Typ anscheinend auch nicht, denn je näher ich ihnen komme, umso fahriger werden seine Bewegungen. Er versucht, das Mädchen zu Boden zu stoßen, und schreit es an, sich nicht zu rühren. Sie wehrt sich ein bisschen, aber er tritt ihre Füße unter ihr weg, und sie stürzt auf den Gehweg. Ich schreie noch einmal, dass er von ihr weggehen soll, und jetzt bin ich nur noch Meter entfernt. Er blickt über seine Schulter und sucht einen Fluchtweg.

Wieder feuert er seine Pistole ab, und die Kugel zischt an meinem Ohr vorbei.

Er zielt hundsmiserabel.

Ihm wird klar, dass er nur zwei Möglichkeiten hat: Kampf oder Flucht. Ich werde ihm diese Pistole entwinden, selbst wenn ich dabei angeschossen werde, und vielleicht erkennt er an meinem Tempo oder an meinem ramponierten Äußeren, dass er sich mit mir lieber nicht anlegen will, denn im allerletzten Moment stößt er sein Opfer von sich und rennt weg.

Ich komme schlitternd neben dem Mädchen zum Stehen, sehe dem Typen nach und überlege, was ich tun soll. Ich bin schnell und könnte ihn sicher einholen, doch in dem Moment stöhnt das Mädchen. Mit einem Blick auf sie wird mir klar, dass ich sie nicht allein lassen sollte. Sie ist noch ein Kind. Was zum Teufel hatte er mit ihr vor? Und warum war sie nachts allein hier unterwegs?

»Mein Gelenk«, wimmert sie, und ich schreite sofort zur Tat und beuge mich hinunter, um sie vorsichtig auf Verletzungen abzutasten. Die Straßenlaterne spendet nicht viel Licht, aber es reicht aus, um zu erkennen, dass sie nirgends blutet.

»Ist was mit deinem Gelenk?«

Sie stößt meine Hand weg, setzt sich auf und schüttelt den Kopf. »Nein, nicht mein Gelenk – mein Geschenk.«

»Was?«

Sie wischt sich die braunen Haare aus dem Gesicht und deutet auf irgendwas hinter mir. Ich drehe mich um und entdecke ein altes Buch, das im Dreck liegt.

Sie wurde gerade mit einer Waffe bedroht, und ihre größte Sorge ist ein Buch?

»Ich wette, es ist ruiniert«, ruft sie und klingt untröstlich.

Ich bin total verwirrt. »Wollte er dich ausrauben? Oder …« Ich bringe es nicht fertig, das Wort mit dem V vorne in den Mund zu nehmen, aber vielleicht muss ich das auch nicht, denn zum Glück ist sie noch vollständig bekleidet.

»Nein«, antwortet sie und rappelt sich auf, damit sie sich ihr Buch zurückholen kann. »Ich glaube nicht. Ich habe ihm Geld angeboten, aber er wollte keins. Kurz bevor Sie angerannt kamen, hat er ständig vor sich hingemurmelt, Sachen wie ›ihm eine Lektion erteilen‹.« Sie hockt sich hin, drückt das Buch an sich und versucht, den Dreck davon abzuwischen. »Er muss verwirrt gewesen sein. Vielleicht war er auf Drogen oder so.«

Ich runzele die Stirn und bin mir bewusst, dass sie mich noch nicht einmal angesehen hat. Dafür ist sie zu sehr mit dem verdammten Buch beschäftigt. Vermutlich hat sie einen Schock.

»Bist du verletzt?«, frage ich, richte mich wieder auf und trete mit ausgestreckten Armen zögernd auf sie zu. Ich will ihr keine Angst einjagen.

Endlich dreht sie sich um und sieht zu mir hoch. Die Straßenlaterne wirft ein trübes Licht über die Hälfte ihres Gesichts und lässt den Rest im Schatten. Auf ihren Wangen sind Tränenspuren. Anfangs ließen ihre zierliche Gestalt und ihre langen Haare sie viel jünger wirken, doch jetzt sehe ich, dass sie gar kein Kind ist.

Sekundenlang starren wir uns an, während sie mein ramponiertes Äußeres registriert und den Blick über meinen zerknitterten Anzug wieder nach oben zu meinem Gesicht gleiten lässt. Sie blinzelt, und ihre wachen haselnussbraunen Augen, die von dichten schwarzen Wimpern umrahmt sind und in denen unvergossene Tränen stehen, scheinen mich wiederzuerkennen. Sie runzelt die Stirn, bevor sie sich die Hand vor den Mund schlägt. »O Gott, war er das mit Ihrem Auge?«

Ach ja, mein Auge.

Ich muss lachen. In dem Moment kann ich nicht anders. »Nein. Ob Sie es glauben oder nicht, das stammt aus einem anderen Kampf am heutigen Abend.«

»Wow.« Sie zieht ungläubig die Augenbrauen hoch. »Ben Rosenberg, hartgesottener Straßenkämpfer. Wer hätte das gedacht?«

Ich runzele die Stirn. »Verzeihung, Sie sind mir einen Schritt voraus. Kennen wir uns?«

Sie steht auf und fängt an, ihre auf dem Boden verstreuten Sachen aufzusammeln. Ich helfe ihr, indem ich eine zerknitterte Geschenktüte und eine Tupperdose aufhebe. Darin ist ein brauner Matsch, der nur bedingt zum menschlichen Verzehr geeignet zu sein scheint. Vielleicht auch gar nicht.

»Nein. Wir wurden einander nicht vorgestellt. Daran würde ich mich erinnern.« Wieder sehe ich sie an, während ich ihr den Plastikbehälter übergebe. Ich versuche sie zuzuordnen, aber das Licht ist zu schwach und sie ist zu sehr damit beschäftigt, ihre Sachen aufzusammeln, um mich anzusehen. »Aber letztes Jahr haben Sie einmal im Supermarkt vor mir an der Kasse in der Schlange gestanden. Ich weiß noch, dass Sie Roastbeef gekauft haben. Ist das seltsam?« Sie schüttelt den Kopf und dreht sich achselzuckend zu mir. Dann streckt sie mir ihre kleine Hand hin. »Ich bin Madison.«

»Madison«, wiederhole ich leicht überwältigt. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie so attraktiv ist. Klar, ihre dunkelbraunen Haare sind unbändig und ihre Wangen vom scharfen Wind feuerrot, aber sie hat hohe Wangenknochen und wunderschöne Augen, auch wenn sie ein bisschen traurig sind. Mir wird bewusst, dass ich ihren Namen weitere zwei Male laut ausgesprochen habe, und jetzt bin ich derjenige, der durchgeknallt wirkt, obwohl sie gerade zugegeben hat, dass sie mir im Supermarkt nachgestellt hat.

»Ja«, sagt sie nickend, während sie ihre Unterlippe zwischen die Zähne nimmt. Sie versucht, mich nicht offen anzulächeln, aber ich wünschte, sie würde es tun. Ich will sie lächeln sehen, selbst wenn es auf meine Kosten ist. »Mad-i-son. Genau so. Sie haben den Dreh raus.«

Sie ist lustig.

Peinlicherweise hält sie mir immer noch ihre Hand hin, weshalb ich leicht verspätet vortrete. Meine Hand umschließt ihre. Sie ist eiskalt und zittert. Natürlich, vor nur zwei Minuten wurde die Frau mit einer Schusswaffe bedroht.

Ich halte ihre Hand nur kurz in meiner, bevor sie sie ruckartig wegzieht und erneut den Boden absucht, um sicherzugehen, dass sie alles hat.

»Sie sind doch nicht verletzt?«, frage ich. »Sie haben mir nie eine Antwort gegeben.«

Sie schüttelt den Kopf, während sie sich an die Schläfe fasst. Als sie die Hand wieder sinken lässt, hat sie Blut an den Fingern. Sie sieht meinen entsetzten Blick und räuspert sich. »Nicht der Rede wert, nur ein kleiner Kratzer von der …«

Sie verstummt mitten im Satz, den Blick noch auf ihre blutigen Finger gerichtet, und ich fürchte, dass sie gleich ohnmächtig wird oder sich übergibt. Ihr Schock lässt offenbar langsam nach.

»Wir sollten die Polizei rufen.« Ich habe den Typen recht gut gesehen, trotz seiner Maske. Ich weiß zumindest, wie groß er war, was für eine Statur er hatte und in welche Richtung er gerannt ist.

»Ach, machen Sie sich deshalb keine Sorgen. Wenn ich nach Hause komme, erzähle ich es einfach meinem Dad. Danke für Ihre Hilfe.«

»Sie wohnen noch bei Ihrem Vater?« Himmel, ich dachte, sie sei kein Kind mehr, aber vielleicht habe ich mich geirrt.

Sie muss meine Überraschung als Abwertung interpretieren, denn sie reckt stolz das Kinn. »Ja, das ist einfacher mit der Miete und all dem.«

Ich komme mir vor wie der letzte Arsch.

»Natürlich. Ja, das verstehe ich. Wohnt Ihr Vater hier in der Nähe?«, frage ich und schiebe meine Hände in die Taschen meiner Anzughose. Selbst mit dem Restadrenalin in meinen Adern kann ich die eisige Luft langsam nicht mehr ignorieren.

»Nur ein paar Querstraßen von hier. Hören Sie, ich kann Ihnen nicht genug dafür danken, dass Sie eingegriffen haben. Ich bin mir nicht sicher, ob mir der Mann wehgetan hätte, aber trotzdem …« Sie schüttelt den Gedanken ab und sieht auf. Als ihr Blick meinen trifft, ist er ein wenig unsicher. »Sie haben mir wahrscheinlich das Leben gerettet, und dafür bin ich Ihnen ewig dankbar.«

Damit nickt sie mir zu und wendet sich zum Gehen.

Ich mache ein finsteres Gesicht.

Sie geht einfach? Sie glaubt doch nicht, dass ich sie nach alldem allein nach Hause laufen lasse? Die Wahrscheinlichkeit, dass der Typ sich noch in der Gegend herumtreibt, ist groß.

Ich sehe ihr nach, bis sie das Ende des Blocks erreicht und die Straße überqueren will. Dann bleibt sie plötzlich stehen, dreht sich um und schaut zu mir zurück. Sie beißt sich auf die Lippe, bevor sie mir etwas zuruft. »Eigentlich … Ich weiß, Sie sind wahrscheinlich mit all den Straßenkämpfen beschäftigt, und mit den Heldentaten, die Sie begehen, aber hätten Sie etwas dagegen … mich … vielleicht … nach Hause zu bringen?« Sie hat die Augenbrauen zusammengezogen und spricht hastig, als sie ihre Beteuerungen vorbringt. »Es ist wirklich nicht weit, versprochen. Ich könnte auch meinen Dad anrufen, damit er mich abholt, aber …«

»Ja, natürlich.«

Als ich zu ihr gehen will, fällt mir etwas auf dem Fußboden auf. Ich kneife die Augen zusammen, um zu erkennen, ob sie aus Versehen etwas liegen gelassen hat oder ob es nur irgendwelcher Müll ist.

»Oh«, sagt sie, als sie den Gegenstand sieht.

»Das ist eine Geburtstagskerze«, erwidere ich leise.

Was? Ich bücke mich, um sie aufzuheben, und als ich wieder zu Madison sehe, brennen ihre Wangen feuerrot, während sie sich abwendet und den Blick auf die andere Straßenseite richtet. Natürlich, das hätte mir schon eher einfallen können, als ich die zerknitterte Geschenktüte sah.

»Sie haben Geburtstag?«

Sie schaut mich nicht an, fast als wäre es ihr peinlich. »Mein fünfundzwanzigster.«

»Was für eine Art, seinen Geburtstag zu begehen …«, murmele ich halblaut.

Ich hole sie ein und halte ihr die Kerze hin. Sie nimmt sie an sich und schiebt sie in ihre Jackentasche, als wollte sie sie los sein.

»Na, dann herzlichen Glückwunsch.«

Sie lacht, als wäre das das Absurdeste, was ich hätte sagen können, und wir laufen los. Ich biete ihr an, ihr ein paar Sachen abzunehmen, doch sie besteht darauf, keine Hilfe zu brauchen.

»Dann ruft Ihr Dad die Polizei an, wenn Sie gleich nach Hause kommen?«

Aus irgendeinem Grund bringt die Frage sie zum Schmunzeln. »Klar, das muss er auf der Stelle tun.«

Keine Ahnung, was diese Nonchalance soll. Sie war in Lebensgefahr. Ein Verbrecher läuft frei herum, und sie ruft nicht die Polizei. Warum ruft sie nicht die Polizei?

Wir biegen um die Ecke und laufen weiter, vorbei an den gepflegten Rasenflächen und den alten viktorianischen Villen, für die Clifton Cove berühmt ist. Immobilien in dieser Gegend sind extrem teuer. Alle wollen in Gehweite zu den Geschäften und Restaurants wohnen, ganz zu schweigen von den vielen wohlhabenden Touristen, die einmal herkommen und dann beschließen, sich hier ein Ferienhaus zu kaufen. Mehr als alles andere sind sie es, die den Bedarf hochtreiben.

Wenn Madison hier aufgewachsen ist, hat sie dieselbe Privatschule wie ich besucht, was erklären würde, woher sie weiß, wer ich bin.

»Sind Sie in Clifton Cove groß geworden?«

Sie nickt. »Geboren und aufgewachsen.«

»Und Sie waren auf der Saint Andrews?«

Ich registriere, wie sich ihr Mund zu einem kaum merklichen Schmunzeln verzieht. »Nein, auf der Clifton High, und bevor Sie fragen, ich war auch auf der öffentlichen Mittel- und Grundschule.« Die Frage, woher sie dann weiß, wer ich bin, liegt mir auf der Zunge, als sie spöttisch weiterspricht: »Wer Sie sind, weiß hier jeder. Ihr Nachname steht auf der Hälfte der Gebäude in der Stadt. Die Rosenbergs könnten genauso gut zum Königshaus gehören.«

Wie immer im Leben eilt mir das Erbe meiner Familie voraus.

»Madison!«, ruft jemand von weiter vorn. »Wo zum Teufel warst du?«

»O Gott«, stöhnt sie halblaut.

Als ich aufblicke, sehe ich nur wenige Meter entfernt einen Mann auf der Veranda eines der Häuser stehen. Im Vergleich zu den Villen drumherum ist das Haus klein, ein bescheidenes eingeschossiges auf einem halben Grundstück. In der Einfahrt parken zwei Streifenwagen, und ich frage mich, ob Madison ihren Dad irgendwie benachrichtigt haben könnte, ohne dass ich es mitbekommen habe.

Sie geht schneller, und ich bin gezwungen, ihr zu folgen. Madison sieht mich entschuldigend an, und mir wird erst klar, warum, als ich höre, wie jemand von der Veranda herunter meinen Namen ruft. Ich blicke zu dem großen Mann in Jeans und einem weißen T-Shirt auf, dessen graue Haare soldatisch kurz geschnitten sind. Sein Gesicht ist zu einer wütenden Grimasse verzogen, und er sieht mich strafend an. Jetzt weiß ich Bescheid.

»Ben Rosenberg, was zum Teufel willst du von meiner Tochter?«

Die Frage kommt aus dem Mund eines Mannes, den ich jetzt als Derrick Hart wiedererkenne, Polizeichef von Clifton Cove und offenbar Madisons Vater.

»Ihr Nachname ist Hart?«, frage ich sie.

Sie ignoriert mich und sieht zu ihrem Vater auf. »Ben wollte nur sichergehen, dass ich gut nach Hause komme.«

Er knurrt ungläubig. »Kommst du deshalb gut zwei Stunden später, als wir dich erwartet haben?«

Wütend darüber, wie er mit ihr spricht, öffne ich den Mund, doch Madison fängt meinen Blick auf und schüttelt kaum wahrnehmbar den Kopf. Ich weiß, dass ich die Situation nur verschlimmern würde, wenn ich den Mund aufmachte.

»Das ist eine lange Geschichte, und Ben muss jetzt nach Hause.«

Das nimmt ihr Dad ihr nicht ab. Er sieht mich wütend an, während er die Verandatreppe heruntersteigt und über den Weg durch den Vorgarten läuft. Im Laufe der Jahre hatte ich ein paar Zusammenstöße mit ihm. Damals an der Highschool konnten meine Freunde und ich arrogante Arschlöcher sein. Wir sind in Schwimmbäder eingebrochen und haben auf verlassenen Straßen Autorennen veranstaltet – typischer Halbstarkenblödsinn. Doch seit meinem achtzehnten Geburtstag bin ich ein unbescholtener Bürger. Er sollte mich nicht ansehen, als wollte er mich zu Staub zermalmen.

Anklagend zeigt er mit dem Finger auf mich. »Ich will dich nicht in der Nähe meiner Tochter sehen. Verstanden?«

Madison tritt zwischen uns und hebt beschwichtigend die Hand. »Dad, ernsthaft. Hör auf.«

Am liebsten würde ich lachen. Er missversteht die Situation total. Ich habe soeben sein kostbares Töchterlein gerettet, das mit vorgehaltener Waffe bedroht wurde, und jetzt bin ich der Bösewicht? Chief Hart hat dieselben Vorurteile gegen mich verinnerlicht wie Mac und seine Freunde. Er hält mich für einen verwöhnten reichen Schnösel, der ihm und seiner Tochter blöd kommen will, als wüsste ich mit meiner Zeit nichts Besseres anzufangen.

»Ich habe von der Situation gehört, in die du vorhin geraten bist«, sagt er und sieht demonstrativ auf mein blaues Auge und meine aufgeplatzte Lippe. »Was hast du überhaupt in diesem Stadtviertel gesucht? Ärger?«

Madison tritt direkt vor ihn und legt die Hand auf seine Brust. Ich bleibe dicht hinter ihr, weil ich Angst habe, dass er seine Wut an seiner Tochter auslassen wird, aber es besteht kein Grund zur Sorge. Sobald er sie ansieht, erlischt das Feuer in seinen Augen. Seine dicken grauen Augenbrauen gehen hoch, und sein Blick drückt liebevolle Besorgnis aus.

»Maddie, wir haben seit dem Abendessen auf dich gewartet. Colten hat mir sogar mit dem Bananenpudding geholfen. Hast du schon gegessen?«

Sie nickt und schiebt ihn zurück zum Haus. »Ja, aber Pudding klingt gut. Komm, wir gehen rein.«

Er lässt sich von ihr wegschieben. Vielleicht wickelt sie ihn um den kleinen Finger, oder vielleicht hat er Gewissensbisse, weil sie Geburtstag hat; so oder so, sie bewahrt mich vor einem weiteren Anschiss.

Abgesehen von dem kurzen Blick, den sie mir über die Schulter zuwirft, nimmt mich keiner von ihnen zur Kenntnis, als sie nach drinnen gehen. Ich bin eindeutig nicht zu diesem Pudding eingeladen, obwohl ich mich über eine Schüssel oder auch zwei davon hermachen könnte. Ich stehe dort, sehe ihnen nach und bin überzeugt, dass dies das letzte Mal ist, dass ich je mit Madison Hart spreche. Ein schmerzliches Gefühl schwillt in meiner Brust, und ich lege die Hand auf mein Herz, als wollte ich es beschwichtigen.

Dann knallt die Fliegengittertür zu, und sie verschwinden. Ich sehe zum Himmel hinauf und stoße das Lachen aus, das ich mir den ganzen Abend aufgespart habe, ein großes »Leck mich« ans Universum, weil es mich durch diese neue Version der Hölle gehen lässt.

Kopfschüttelnd drehe ich mich um und will nach Hause gehen, als die Fliegengittertür wieder zuknallt und Madison die Veranda herab und über den Weg zu mir gerannt kommt.

»Warten Sie!« Sie rennt weiter, obwohl ihr Vater aus der Tür hinter ihr her schreit. Sie ruft ihm zu, dass er sich beruhigen soll. »Ich bin gleich zurück!«

Dann dreht sie sich um und steht direkt vor mir, den Kopf in den Nacken gelegt, um mich richtig anzusehen. Der Wind weht ihr offenes Haar um ihr Gesicht, und hier, im Licht des Hauses, erkenne ich, dass ihre Augen eher grün als haselnussbraun sind, ihr Lächeln genauso betörend ist, wie ich vermutet hatte, und ihr Mund so verführerisch, dass ich vergesse, dass ihr Dad oben auf der Veranda steht und uns beobachtet und wahrscheinlich seine Schrotflinte lädt.

Etwas Kaltes stößt an meine Brust, und als ich den Blick senke, sehe ich ein Coolpack.

Ich muss perplex wirken, denn sie sagt lächelnd: »Für Ihr Auge.«

Kapitel VierMadison

»War das Ben Rosenberg da draußen? Was zum Teufel wollte er hier?«

Ich werfe einen Blick über meine Schulter und sehe meinen Bruder am Türrahmen der Küche lehnen. Er trägt immer noch seine Polizeiuniform und nippt an einem Bier. Seine braunen Haare sind unordentlich, und er müsste sich mal rasieren, aber er sieht trotzdem so gut aus wie immer. Am liebsten würde ich ihn in die Wangen kneifen.

»Ja.« Ich ziehe eine Augenbraue hoch. »Ich hatte erwartet, dass du auch rauskommst und rumschreist.«

Er zuckt mit den Schultern und weicht wie schuldbewusst meinem Blick aus. »Im vierten Viertel waren nur noch wenige Sekunden zu spielen, und zwischen den Cowboys und den Colts stand es unentschieden. Außerdem klang es, als würde Dad gut allein klarkommen.«

Ah, mein Dad, der große böse Wolf. Vor weniger als zehn Minuten hat er draußen auf der Veranda einen Riesenaufstand gemacht, mit den Füßen aufgestampft und sich gegen die Brust getrommelt. Jetzt sitzt er mit seiner Tasse koffeinfreiem Kaffee und seinem zur Hälfte gelösten Kreuzworträtsel am Küchentisch, und auf seiner Nasenspitze thront seine blaue Lesebrille.

Der große böse Wolf ist in Wahrheit ein Schwindel. Mir gegenüber ist er nie auch nur laut geworden, obwohl das auch daran liegen mag, dass ich ihm dazu nie einen Anlass gegeben habe. Ich habe nie Regeln gebrochen, die Schule geschwänzt oder es gewagt, irgendwie unartig zu sein.

Trotzdem, nur weil er mir gegenüber sonst ein großer Knuddelbär ist, hätte mich seine Reaktion auf Ben nicht überraschen sollen. Zu den wenigen Jungs, die im Laufe der Jahre mutig oder dumm genug waren, mich kennenlernen zu wollen, war er total fies.

»Du hast mir immer noch nicht erklärt, was du mit ihm wolltest«, sagt mein Dad und rückt seine Brille zurecht, damit er den nächsten Hinweis lesen kann. Er achtet tunlichst darauf, nicht zu mir aufzuschauen. Es ist, als versuchte er, die Frage beiläufig erscheinen zu lassen, doch wir wissen beide, dass sie das nicht ist.

»Ja«, pflichtet mein Bruder ihm bei. »Ich habe gehört, dass er vorhin bei Murphy’s in eine Schlägerei geraten ist. Du bist doch nicht mit ihm befreundet, Maddie?«

Ich wende mich achselzuckend von ihnen ab. »Nein, wir sind nicht befreundet. Es ist nur … nun … es ist nichts. Er hat mir das Leben gerettet. Ach, das erinnert mich an was – Dad, ich muss ein Verbrechen zur Anzeige bringen. Ich bin mit vorgehaltener Waffe bedroht worden.«