Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

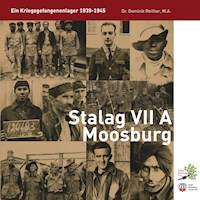

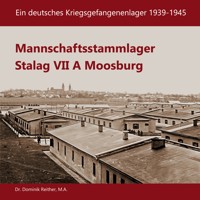

Das Mannschaftsstammlager Stalag VII A (Moosburg) bestand von September 1939 bis April 1945. In dieser Zeit passierten tausende von Gefangenen aus zahlreichen Nationen eines der größten Kriegsgefangenenlager des Deutschen Reiches. Auf der Basis umfangreicher Archivrecherchen zeichnet der Autor die Situation der Lagerinsassen und die unterschiedliche Behandlung der verschiedenen Gefangenengruppen in vielen Bereichen des Alltagslebens nach. Er stellt dabei auch das Kriegsgefangenenwesen und Veränderungen in der Kriegsgefangenenpolitik des nationalsozialistischen Deutschlands während des Zweiten Weltkriegs dar.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1614

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Vorwort

Einleitung

I. Geschichte der Kriegsgefangenschaft

1. Antike

2. Mittelalter

3. Neuzeit

4. Die Situation 1939-1945

II. Behandlung der Gefangenen

1. Allgemeine Prinzipien bei der Behandlung der Kriegsgefangenen

2. Polnische Gefangene

3. Französische Gefangene

4. Belgische und niederländische Gefangene

5. Britische und amerikanische Gefangene

6. Kriegsgefangene aus Südosteuropa

7. Sowjetische Gefangene

Völkerrechtliche Situation

Ideologischer Ansatz

Utilitaristischer Ansatz

Die Aussonderungen in den Kriegsgefangenenlagern 1941/1942

Behandlung ab 1942

8. Italienische Militärinternierte

9. Jüdische Gefangene

10. Weitere Gefangenengruppen

III. Organisation und Zuständigkeiten

1. Die Organisation des deutschen Kriegsgefangenenwesens

2. Die Organisation des Stalag VII A

IV. Schutzmächte und Hilfsorganisationen

1. Schutzmächte

2. Hilfsorganisationen

3. Vertrauensmänner

V. Errichtung des Kriegsgefangenenlagers

1. Standortentscheidung

2. Bau des Stalag

3. Unterbringung der Gefangenen

VI. Gefangennahme und Weitertransport

VII. Bestand an Gefangenen

VIII. Ernährung

IX. Bekleidung und Ausrüstung

X. Postverkehr

1. Brief- und Paketpost

2. Zensur und Kontrolle

3. Postlauf und Organisation

4. Geldsendungen

5. Der Schwarzmarkt

XI. Arbeitseinsatz von Kriegsgefangenen

1. Hintergründe

2. Einsatzbereiche

3. Arbeitskommandos

4. Abwicklung

5. Arbeitsumstände

Lohn

Arbeitszeit - Freizeit - Freiheiten

Arbeitsbedingungen

Arbeitseinsätze in München und Landshut

6. Wachen

XII. Fluchten

1. Maßnahmen zur Verhinderung von Fluchten

2. Einzel- und Massenfluchten

3. Fahndung und Wiederergreifung

XIII. Widerstand, Propaganda, Kollaboration

1. Widerstand

2. Propaganda

3. Kollaboration

XIV. Kontakt zur deutschen Zivilbevölkerung

1. Verbotene Kontakte

2. Kontakte im Alltag

3. Maßnahmen gegen verbotene Kontakte

XV. Bestrafung von Gefangenen

1. Rechtsgrundlagen und Verfahren

2. Strafen und Vollstreckung

XVI. Freizeitgestaltung und Kulturelles Leben

XVII. Medizinische Versorgung

1. Hygiene und sanitäre Einrichtungen

2. Das Sanitätswesen für Gefangene

3. Krankheiten und Behandlungen

4. Repatriierungen

5. Medizinische Versorgung auf Arbeitseinsatz

XVIII. Todesfälle unter den Gefangenen

XIX. Lagerseelsorge

XX. Stimmung unter den Gefangenen

XXI. Das Stalag in der Endphase des Zweiten Weltkriegs und die Befreiung der Gefangenen

1. Die Situation im Stalag in den letzten Monaten des Krieges

Das Stalag seit Herbst 1944

Das Stalag im April 1945

2. Die militärische Lage

Die Lage in Bayern

Entscheidung in Moosburg

3. Die Befreiung

Die Besetzung Moosburgs

Die Befreiung des Stalag

4. Nach der Befreiung

XXII. Folgen der Gefangenschaft

Abkürzungsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Literaturverzeichnis

Vorwort

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Personen und Institutionen bedanken, die die Entstehung dieses Buches ermöglicht haben.

Ausgangspunkt waren umfangreiche Recherchen in diversen Archiven. Daher möchte ich mich an dieser Stelle stellvertretend für viele Archivare bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bundesarchivs-Militärarchivs Freiburg, der National Archives Washington sowie den Moosburger Stadtarchivaren Herrn Wilhelm Ellböck und Herrn Stephan Kopp für die Unterstützung bei den Recherchen bedanken, ebenso wie bei Herrn Domkapitular Reinhold Föckersperger für den Zugang zum Pfarrarchiv St. Kastulus Moosburg.

Mein Dank gilt der Stadt Moosburg für die Finanzierung einer Recherchereise ins Bundesarchiv-Militärarchiv in Freiburg und dem Verein Stalag Moosburg e.V. für die Finanzierung einer Recherchereise nach Washington sowie Herrn Kurt Bauer für die Begleitung und Unterstützung.

Bedanken möchte ich mich bei den Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei Moosburg für die umfangreiche Beschaffung von Literatur.

Dank gebührt Günther Strehle für die Gestaltung des Covers und die Konzeption des Layouts, Christine Fößmeier für wertvolle Hinweise für die Auswahl der Bilder, besonders aber meiner Frau Christine Metterlein-Reither, die das Projekt über mehrere Jahre begleitet hat: für kritische und konstruktive Gespräche zu Aufbau, Darstellung und Argumentation, für das aufwändige Lektorat und das umfangreiche Layout.

Ein besonderes Dankeschön möchte ich meiner gesamten Familie aussprechen, die verzichtet und mir Zeit und Freiraum gegeben hat, um an dem Buch arbeiten zu können.

Einleitung

Im Zweiten Weltkrieg gerieten schätzungsweise 35 Mio. Militärangehörige in Kriegsgefangenschaft. Ihre Behandlung reichte von strikter Einhaltung der Genfer Konvention bis zur beinahe vollständigen Rechtlosigkeit.1 Beim Umgang des Gewahrsamsstaates mit den Gefangenen kam es nicht nur darauf an, inwieweit er Nahrung, Unterkunft und medizinische Versorgung bereitstellen konnte, sondern auch auf seine politische Kultur oder die herrschenden Moralvorstellungen, also auf den ideologischen Hintergrund.2 Hinzu kamen taktische und strategische Überlegungen oder historisch gewachsene Vorurteile. Westliche Kriegsgefangene wurden zum Beispiel als den Angehörigen des Gewahrsamsstaates vom Grundsatz her gleichwertige Menschen angesehen.3 Aber auch hier gab es Abstufungen, wurden vom Deutschen Reich Amerikaner oder Briten anders behandelt als Franzosen, flämische Belgier anders als wallonische. Deutlich schlechter war dagegen die Situation der jugoslawischen oder der polnischen Gefangenen, die Lage der italienischen und der sowjetischen Gefangenen war hingegen regelrecht katastrophal.

Diese unterschiedlichen Behandlungen lassen sich konkret anhand der Situation der Gefangenen im Mannschaftsstammlager (Stalag) VII A (Moosburg) nachvollziehen. Dieses Stalag bietet sich aus verschiedenen Gründen für eine vertiefte Untersuchung an: Es bestand von 1939 bis 1945, deckte also die unterschiedlichen Phasen des Krieges und die verschiedenen Phasen der deutschen Kriegsgefangenenpolitik ab. Es handelte sich zudem um eines der größten deutschen Kriegsgefangenenlager, zumindest was die Zahl der Insassen anbelangt. Zahlreiche Soldaten aus unterschiedlichen Nationen wurden hier gleichzeitig gefangen gehalten. Daher können anhand der Situation im Stalag VII A die Lebensumstände verschiedener Gefangenengruppen nachvollzogen und miteinander verglichen werden. Schließlich weist das Stalag VII A weitere Besonderheiten auf. In der Endphase des Krieges wurde es zu einem von drei Sammelpunkten für Gefangene, die vor allem aus den Ostgebieten des Reiches in den Westen evakuiert wurden. Gleichzeitig richtete das IKRK in Moosburg eines von drei Umschlagzentren für die Verteilung von Rot-Kreuz-Paketen in Deutschland ein. Zwei weitere Besonderheiten betreffen die Situation sowjetischer Gefangener. Für das Stalag VII A ist der einzige Fall belegt, in dem verantwortliche Offiziere gegen die Ermordung sowjetischer Gefangener im Zuge der sogenannten Aussonderung protestierten. Später wurde das Stalag VII A zu einem Zentrum der Widerstandsbewegung B.S.W., getragen von sowjetischen Gefangenen.

Das Kriegsgefangenenwesen der Wehrmacht ist bis jetzt kein Schwerpunkt der deutschen historischen Forschung gewesen, auch wenn einige Studien zu diesem Thema vorliegen, zum Beispiel Rüdiger Overmans, „Die Kriegsgefangenenpolitik des Deutschen Reiches“ (2005)4 oder Hubert Speckner, „In der Gewalt des Feindes“ (2003) sowie der Sammelband von Günter Bischof, Stefan Karner und Barbara Stelzl-Marx, „Kriegsgefangene des Zweiten Weltkrieges“ (2005). Sowjetische Gefangene haben inzwischen eine gewisse Aufmerksamkeit erfahren, beginnend mit Alfred Streims „Sowjetische Gefangene in Hitlers Vernichtungskrieg“ (1982), gefolgt beispielsweise von Reinhard Otto „Wehrmacht, Gestapo und sowjetische Kriegsgefangene im Deutschen Reichsgebiet 1941/42“ (1998), Christian Streits „Keine Kameraden“ (2001) oder Rolf Keller „Sowjetische Kriegsgefangene im Deutschen Reich 1941/42“ (2011) ebenso italienische Militärinternierte, mit deren Schicksal sich Gerhard Schreiber in „Die italienischen Militärinternierten im deutschen Machtbereich, 1943-1945 (1990)“ oder Gabriele Hammermann in „Zwangsarbeit für den Verbündeten“ (2002) beschäftigt haben. Außerdem liegen Untersuchungen zu einzelnen Stalags vor, zum Beispiel zu den Lagern im Emsland oder zu den Sennelagern.5

Eine vertiefte Untersuchung steht für das Stalag VII A (Moosburg) noch aus. Dabei stehen für dieses Stalag zahlreiche und umfangreiche Quellen zur Verfügung, die in der Zusammenschau ein detailliertes Bild ergeben. Die Aktenbestände und das Archiv des Stalag sind zwar verschollen.6 Die Karteikarten der Gefangenen, die zahlreiche Informationen zu den einzelnen Soldaten sowie ihre Situation und Lebensumstände in der Gefangenschaft liefern, sind jedoch, soweit bekannt, nach Kriegsende an die Herkunftsländer der Gefangenen übertragen worden und liegen in dortigen Archiven vor. Im Bundesarchiv-Militärarchiv befinden sich umfangreiche Bestände zum Kriegsgefangenenwesen der Wehrmacht allgemein und der für das Stalag VII A vorgesetzten Dienststelle, dem Wehrkreiskommando VII, zumindest aus den ersten Jahren des Krieges. Für die Situation vor Ort existieren zahlreiche Unterlagen im Stadtarchiv Moosburg sowie im Archiv der Pfarrei St. Kastulus (Moosburg). Bestände zur Situation der jeweiligen Gefangenen befinden sich in den Archives Nationales (Paris), in den National Archives (London) und insbesondere in den National Archives (Washington). Hier haben sich auch umfangreiche Unterlagen zur Befreiung des Stalag und zum Rücktransport der Gefangenen erhalten. Wesentliche Informationen lassen sich auch den Veröffentlichungen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) entnehmen, insbesondere zur Situation britischer und amerikanischer Gefangener. Diese sparen jedoch die Situation sowjetischer Gefangener weitgehend aus, da die UdSSR nicht mit dem IKRK zusammenarbeitete. Wichtige Details liefern die Zeitzeugenberichte zahlreicher Gefangener unterschiedlicher Nationalität. Diese befinden sich zum Teil in autobiographischen Büchern oder wurden im Rahmen von Forschungsarbeiten systematisch erfasst, vor allem sind sie jedoch über die Website moosburg.org zugänglich. Sie ermöglichen einen Einblick in die Situation, wie sie die Gefangenen erlebten und empfanden und stellen so eine wichtige Ergänzung zu den Befehlen und Meldungen der deutschen Dienststellen oder den Berichten des IKRK dar. Der Schwerpunkt der Zeitzeugenberichte liegt auf den Darstellungen westlicher, vor allem britischer und amerikanischer Gefangener. Daher dominiert zwangsläufig ihre Sicht in der Darstellung. Zeitzeugenberichte sowjetischer Gefangener oder italienischer Militärinternierter liegen dagegen kaum vor. Hinzu kommen Zeugenaussagen und Stellungnahmen von Mitarbeitern des Stalag in mehreren Ermittlungs- und Entnazifizierungsverfahren, die wichtige Informationen zum Kriegsgefangenenwesen im Allgemeinen und zum Stalag VII A im Besonderen liefern, allerdings häufig die Tendenz erkennen lassen, die Situation im Lager und ihre eigene Tätigkeit positiv darzustellen.

Weitere wichtige Quellen sind Fotoalben zweier Mitarbeiter der Stalag-Kommandantur mit entsprechenden Bildunterschriften und Kommentaren. Hier ist zu bedenken, dass beide auf ihren Fotos das Leben der Gefangenen im Stalag positiv abbilden. Das Leid der Lagerinsassen, vor allem der sowjetischen und der italienischen Militärinternierten, wird von ihnen ausgespart.7

1 MacKenzie S., The Treatment of Prisoners of war in World War II, in: Journal of modern history 66 (1994), S. 487-520, S. 487 unter Verweis auf Literatur und die Schwierigkeit der Schätzung, da manche Kriegsparteien die Gefangenen nicht sorgfältig genug registrierten. Er schätzt, dass etwa 5 Mio. Gefangene die Gefangenschaft nicht überlebten. Zur Zahl 35 Mio. auch Lehmann A., Die Kriegsgefangenen, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B7-8 1995, S. 13-19, S. 13.

2 MacKenzie S., The Treatment of Prisoners of war in World War II, in: Journal of modern history 66 (1994), S. 487-520, S. 490.

3 MacKenzie S., The Treatment of Prisoners of war in World War II, in: Journal of modern history 66 (1994), S. 487-520, S. 490f.; Aus Angst vor Repressalien hielten sich im Westen die Kriegsparteien im Wesentlichen an die Konvention. Diese Befürchtung vor Repressalien sowie dass und wie die Androhung oder Verhängung von Repressalien letztlich doch die Einhaltung der Konvention sicherstellten, zeigt MacKenzie auf. Gab es solche Befürchtungen nicht, weil wie im Falle Frankreichs, Italiens oder Polens keine Vergeltungsmaßnahmen zu befürchten waren, da diese Staaten keine deutschen Gefangenen in Gewahrsam hatten, ließ sich die deutsche Führung verstärkt von Nützlichkeitserwägungen leiten mit dem Ziel der maximalen Ausbeutung der Gefangenen.

4 In: Militärgeschichtliches Forschungsamt (Hg.), Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg Bd. 9/2, München 2005, S. 729-875.

5 Zum Beispiel Kosthorst E./Walter B., Konzentrations- und Strafgefangenenlager im Dritten Reich, Beispiel Emsland, Düsseldorf 1983; Oliver Nickel, Der Ehrenfriedhof sowjetischer Kriegstoter in Stukenbrock-Senne, Bielefeld 2010, Hüser K., Otto R., Das Stammlager 326 (VI K) Senne. 1941–1945. Sowjetische Kriegsgefangene als Opfer des nationalsozialistischen Weltanschauungskriegs, Bielefeld 1992.

6 Schreiben des Vorsitzenden der Hauptkammer München an die Arbeitsgemeinschaft der Landesverbände vom Roten Kreuz vom 28.06.1949, Staatsarchiv München SpkA-K230.

7 Fößmeier C., Gelacht, gelitten, gelebt, gestorben, in: Reither D./Rausch K./Abstiens E./dies. (Hgg.), Auf den Spuren verlorener Identitäten, Norderstedt 2018, S. 243-302, S. 253ff.

I. Geschichte der Kriegsgefangenschaft

Die Idee, den im Kampf besiegten Gegner nicht zu töten oder zu versklaven, sondern ihm eine Rechtsposition zuzuerkennen, ist vergleichsweise jung. Sie entstand erst in der Neuzeit und wurde seither deutlich weiterentwickelt, da die Erfahrungen aus vorangegangenen Kriegen vielfach zeigten, dass sich die jeweils gültigen Regelungen zum Schutz des Unterlegenen nicht als ausreichend erwiesen hatten. Diese Fortschritte ergaben sich meist aus Veränderungen im Bereich der Kriegsführung, der gesellschaftlichen und sozialen Verhältnisse sowie der Philosophie.

Im Folgenden soll ein kurzer Abriss die Geschichte der Kriegsgefangenschaft aus europäischer Sicht bis zur Genfer Konvention von 1929 nachzeichnen. Diese Darstellung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, soll auf der Basis der grundlegenden historischen Entwicklung der Idee der Kriegsgefangenschaft das Verständnis für die rechtliche und tatsächliche Situation im Zweiten Weltkrieg verbessern.

1. Antike

In der Antike gab es keine allgemein gültigen Regelungen, wie mit Kriegsgefangenen umzugehen war. Diese waren auf Wohl und Wehe der Gnade der Sieger ausgeliefert und rechtlos. Vor allem einfache Soldaten oder Kämpfer wurden regelmäßig getötet oder versklavt. Die Versklavung erfolgte dabei nicht aus humanitären Erwägungen, etwa weil man die Kriegsgefangenen verschonen wollte, sondern weil ein Sklave einen wirtschaftlichen Wert darstellte. Der gefangene Gegner wurde zu einem „Wertgegenstand“, war Teil der Kriegsbeute.8 Dabei gab es noch keine Unterscheidung zwischen Kämpfenden und Zivilisten. Vielmehr wurden alle Angehörigen des besiegten Volkes versklavt, unabhängig von Alter und Geschlecht. Zu Tötungen kam es vor allem in Bürgerkriegen oder bei religiösen Konflikten.9

Im antiken Griechenland war es die freie Entscheidung des Siegers, den Unterlegenen zu versklaven oder zu töten. Allerdings war die Entscheidungsfreiheit eingeschränkt, wenn der Gegner zu einer „verwandten“ Gesellschaft, also zu einem anderen griechischen Staat, gehörte.10

In der römischen Antike war die Situation ähnlich. Feindliche Völker standen schlicht außerhalb des Rechts.11 Entweder wurden die Gegner getötet, wie zum Beispiel in Karthago, oder sie wurden versklavt. Dabei machten die Römer keinen Unterschied zwischen Kämpfern und Zivilisten oder Männern, Frauen und Kindern. Legitimiert wurde dieses Vorgehen unter anderem dadurch, dass die unterworfenen Feinde aus Sicht der Römer keine gleichwertigen Gegner, sondern Barbaren, also Angehörige einer deutlich niedrigeren Kulturstufe waren. Darüber hinaus hatten sie, nach römischem Verständnis und römischer Propaganda, durch ihr tatsächlich oder vermeintlich aggressives Verhalten gegenüber Rom oder seinen Verbündeten eine harte Behandlung herausgefordert. Die Versklavung von Clans und ganzen Stämmen wurde als politisch-militärische Notwendigkeit angesehen, um den Gegner zu beherrschen und neue Angriffe seinerseits bereits im Ansatz zu unterbinden sowie potentielle Widersacher abzuschrecken. Teilweise war die Versklavung sogar vorrangiges Kriegsziel, war die Versklavung ganzer Orte wichtig für die römische Wirtschaft, die bis zu einem gewissen Grad auf Sklaven angewiesen war.12 Auch wenn aus heutiger Sicht die Versklavung eines Menschen als absolut verwerflich und inakzeptabel gilt, war dies doch insofern eine Verbesserung der Situation des unterlegenen Gegners, als er wenigstens nicht getötet wurde.13 Die Situation der Gefangenschaft konnte durch Übereinkunft, zum Beispiel bei Kriegsende, durch Freilassung oder Loskauf enden. Dies stand jedoch in freiem Ermessen des Siegers.14

Auch die antike Philosophie stellte dieses Vorgehen nicht in Frage. Platon und Aristoteles zum Beispiel gestanden Sklaven keine Menschenwürde zu und betrachteten die Sklaverei als natürliches Phänomen.15

2. Mittelalter

Das römische Verständnis des Umgangs mit Besiegten prägte über den Corpus Juris Civilis, der 528-534 entstandenen spätantiken Gesetzessammlung des oströmischen Kaisers Justinian, auch das Mittelalter. Nach diesem Verständnis war der gefangene Gegner „Beute“, konnte also versklavt, getötet oder verstümmelt werden. Dies galt vor allem in Kriegen gegen andere Kulturkreise, zum Beispiel während der Kreuzzüge.16

Im frühen Mittelalter wurden Konflikte häufig zwischen unterschiedlichen Kulturen ausgetragen, denen ein gemeinsamer Verhaltenskodex und Wertekanon fehlte. Dies war der Grund dafür, dass die Gefangennahme des Gegners und die Freilassung gegen Lösegeld weitgehend unüblich waren. Die Gegner, vor allem die adeligen Anführer, wurden vielmehr getötet oder dauerhaft versklavt. Erst als sich im hohen Mittelalter ein ganz Europa umfassendes ritterlich-höfisches Ideal mit allgemein gültigen Normen entwickelte, wurde es üblich, den unterlegenen Widersacher gefangen zu nehmen und gegen Lösegeld auszutauschen, zumindest in der Theorie.17 Streng zu unterscheiden ist in diesem Zusammenhang zwischen den (adeligen) Rittern und dem Fußvolk.

Der ritterliche Ehrenkodex verbot an sich, den unterlegenen (adeligen) Ritter weiter zu schädigen. Allerdings ist dieser Kodex in zweierlei Hinsicht zu relativieren. Zunächst galt er nur für eine kleine gesellschaftliche Elite, nämlich die kleine Gruppe derjenigen, die das Recht hatte, Waffen zu tragen – und soweit es sich um Christen handelte. Allerdings blieb es in der Theorie weiterhin erlaubt und wurde in der Praxis auch umgesetzt den adeligen/ritterlichen Gefangenen zu töten, wenn von ihm weiterhin eine Kriegsgefahr ausging. Ansonsten durfte, zumindest in der Theorie der Rechtsgelehrten des späten Mittelalters, der Gefangene nicht versklavt und nicht mit dem Tode bedroht, jedoch eingesperrt werden. In der praktischen Umsetzung dominierten dagegen rein wirtschaftliche Erwägungen. Der Kodex wurde nur insofern eingehalten, als es nützlich war, nämlich soweit der gefangene Gegner ein Lösegeld versprach, das die Kosten für seine Verpflegung und Bewachung während der Zeit, bis das Lösegeld eintraf, überstieg.18 Grundsätzlich stand das Lösegeld demjenigen zu, der den Gegner gefangen genommen hatte, der Kriegsgefangene war der Gefangene des jeweiligen Einzelgegners.19

Das einfache, nicht-adelige Fußvolk, war in diese Überlegungen nicht mit einbezogen. Es wurde, da von ihm kein adäquates Lösegeld zu erwarten war, oft noch auf dem Schlachtfeld getötet. Der Hintergrund für dieses Vorgehen waren nicht nur Rache oder der Gedanke, dass dadurch der besiegte Gegner weiter geschwächt wurde, sondern auch die Tatsache, dass das Ausplündern des besiegten und/oder getöteten Gegners in einer Zeit ohne reguläre Besoldung der Kämpfer im Wesentlichen die Bezahlung der eigenen Truppen darstellte.20

Relativ häufig kam es auch zur Verstümmelung des gefangenen Gegners, einerseits, um diesen dauerhaft kampfunfähig zu machen, andererseits, um ihn oder seinen Herrn oder die Truppe, der er angehörte, zu demütigen.21 Teilweise wurde das öffentliche, grausame Töten gefangener Gegner auch ganz gezielt eingesetzt, um mit diesen Terrormaßnahmen den (belagerten) Gegner zur Aufgabe zu zwingen.22 Gegen Ende des Mittelalters kam dann auch der Gedanke auf, dass der Einzelne als Teil und Repräsentant seiner Gruppe oder seines Staates haften müsse.23

Während des Mittelalters kam es jedoch auch zu gewissen Einschränkungen dieses Vorgehens. Mit der Gottesund Landfriedensbewegung ab dem 11. Jahrhundert wurden – auch wenn die Auswirkungen in der Praxis nicht überbewertet werden dürfen – bestimmte Personengruppen wie Kleriker, Frauen und Kinder oder nicht kämpfende Bauern aus dem Kampfgeschehen herausgenommen. Sie durften nicht in Mitleidenschaft gezogen, gefangengenommen oder getötet werden.24

Im Mittelalter sorgte nicht zuletzt die Kirche für eine Verbesserung der Stellung der im Krieg Gefangenen. Vor dem Hintergrund der Christianisierung ging ab der Merowingerzeit die Versklavung von Gefangenen nach und nach zurück.25 Auf dem Laterankonzil 1179 wurde es verboten, Christen zu versklaven. Kirchliche Bemühungen bezogen sich jedoch nur auf Christen. Dies zeigte sich zum Beispiel während der Kreuzzüge, als die von der Kirche angemahnten Standards nicht auf die Muslimen angewandt wurden.26

In der Zeit des 13.-15. Jahrhunderts kann man allenfalls von Ansätzen zu einer Humanisierung des Krieges sprechen, wobei sich diese Ansätze in der Praxis des Krieges oft nicht durchsetzen konnten.27 Es kam zu keinen größeren Initiativen und Bemühungen, um die Situation zu verbessern oder allgemeine Mindeststandards zur Sicherung der Situation des Unterlegenen zu etablieren. Hierfür gibt es einen Erklärungsansatz: So wird vermutet, dass die Menschen im Mittelalter weit stärker als in der Antike oder heute auf das Jenseits orientiert waren und das Leben auf Erden als weniger bedeutende Zwischenstation ansahen, sodass sie dem irdischen Leben weniger Bedeutung beimaßen und sich daher auch weniger bemühten, dieses zu verbessern.28 Dies mag in gewissem Umfang zutreffen, der Ansatz vernachlässigt jedoch die Bemühungen gerade der Kirche um Hilfe für Arme und Schwache im Allgemeinen und im Besonderen die oben geschilderten Bemühungen, die Situation von Gefangenen zu verbessern.

Am Ende des Mittelalters kam es während der Kämpfe zwischen den italienischen Stadtrepubliken zu erstaunlich modernen Ansätzen was Verständnis und Behand-lung von Kriegsgefangenen anbelangt. Kriegsgefangenschaft diente nicht dazu, den Gefangenen zu bestrafen, sondern dazu, zu verhindern, dass er weiter an Kämpfen teilnahm. Die Gefangennahme einer möglichst großen Zahl von Kämpfer sollte den Gegner schwächen. Deswegen wurden Kriegsgefangene auch nicht mit gemeinen Häftlingen verwahrt, sondern an gesonderten Orten untergebracht, teilweise auch bei Privatleuten. Dabei galten die Gefangenen als Gefangene des Staates, nicht der betreffenden Bürger.29 Im Allgemeinen wurden diese Gefangenen korrekt behandelt, also nicht gefoltert oder bewusst Mangelernährung ausgesetzt. Es war auch üblich, dass neutrale Dritte die Situation der Gefangenen kontrollierten und nach Friedensschluss einen Gefangenenaustausch organisierten.30 Allerdings bleibt zu bedenken, dass diese Handhabung nicht verallgemeinert werden darf. Es handelt sich um eine Region mit einem vergleichsweise hoch entwickelten Staats- und Rechtswesen. Der Grund für dieses Verständnis der Kriegsgefangenschaft dürfte auch darin liegen, dass in dieser Region auf engem Raum zahlreiche Stadtrepubliken miteinander konkurrierten und Kriege zwischen ihnen an der Tagesordnung waren. Insofern war die Gefahr, in Kriegs-gefangenschaft zu geraten, für jeden Einwohner dieser Region sehr hoch. Eine gute Behandlung der gegnerischen Gefangenen zahlte sich also aus, wenn die eigenen Leute, was durchaus wahrscheinlich war, selbst in Gefangenschaft geraten würden. Außerdem handelt es sich um Gegner mit einem sehr ähnlichen religiösen, sozialen und wirtschaftlichen Hintergrund, sodass sich insofern schnell allgemein akzeptierte Regeln entwickeln konnten.

3. Neuzeit

Zu einer wesentlichen Änderung der Haltung gegenüber dem unterlegenen Gegner kam es erst in der Neuzeit. Hintergrund war eine Veränderung des Krieges an sich. Die schrittweise Etablierung von Territorialstaaten und zentraler Herrschaft drängte Privatkriege zurück, immer öfter wurden Gegner gefangen genommen und gegen Lösegeld freigelassen. Außerdem kam es seit dem späten Mittelalter immer wieder zu Übereinkünften der Anführer feindlicher Armeen, in denen Regelungen zur Behandlung der Gefangenen, Verwundeten und Zivilisten oder die Lösegelder festgelegt wurden.31 Zusätzlich nahm das Völkerrecht ab dem 16. Jahrhundert einen bedeutenden Aufschwung. Völkerrechtswissenschaftler beschäftigten sich intensiv mit den Fragen des gerechten Krieges und des Kriegsrechts und in diesem Rahmen auch mit der Situation der Besiegten. Francisco de Vitoria (1480-1546) lehnte das Töten der „Unschuldigen“ ab, und verurteilte wie Bartolome de Las Casas die Massaker der spanischen Kolonisatoren an den Ureinwohnern Amerikas. Er gestand damit auch Nicht-Christen grundlegende Rechtspositionen zu.32 Wie Vitoria ging auch Hugo Grotius (1583-1645) davon aus, dass die gesamte Bevölkerung eines besiegten Staates „der Feind“ sei, der Gnade des Siegers ausgeliefert. Allerdings betonte Grotius, dass Gewalt, die über das für den Sieg notwendige Maß hinausgehe, nicht gerechtfertigt werden könne. Zivilisten und feindliche Kämpfer sollten verschont werden, sobald die militärische Situation dies zulasse.33 Grotius warnte im Fall der bedingungslosen Kapitulation den Sieger vor ungerechtem Verhalten, vor allem vor dem Töten der Gefangenen - außer der Gefangene habe dies durch seine eigene Handlung verdient. Dem Gefangenen dürfe nichts genommen werden, außer im Zuge rechtmäßiger Bestrafung. Außerdem rief er zu Milde und Großzügigkeit auf.34 Einen interessanten Ansatz verfolgte Balthasar Ayala (1548-1584), der feststellte, dass das Unrecht eines nicht gerechtfertigten Krieges nicht dem einzelnen Soldaten zugeschrieben werden könne, der seinem Monarchen die Treue schulde.35

Während des Dreißigjährigen Krieges hatte ein Gefangener eine gewisse Chance, nicht getötet oder versklavt zu werden. Allerdings gab es wenig bis gar keinen Schutz gegen Misshandlungen.36 Bis gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges hatte sich aber der Gedanke durchgesetzt, dass sich der unterlegene Gegner in der Gewalt des siegreichen Staates und nicht in der Gewalt der Person befand, die ihn tatsächlich gefangen genommen hatte.37 Dies bedeutete auch, dass nun nicht mehr der individuelle Sieger auf dem Schlachtfeld, sondern der siegreiche Staat für den Gefangenen verantwortlich war und über den Gefangenen zu entscheiden hatte. Diese Grundgedanken bildeten die Basis für eine humanitäre Behandlung der Kriegsgefangenen. Immer stärker wurde die Tötung eines Gegners, der sich bereits ergeben hatte, als unnötige Grausamkeit angesehen, ein Gedanke, der sich nach und nach als Rechtsregel durchsetzte.38

Seit dem 17. Jahrhundert wurden erste Verträge geschlossen, in denen auch Vereinbarungen über Kriegsgefangene zu finden sind.39 In Art. LXIII des Friedensvertrages von Münster zwischen Spanien und den Niederlanden von 1648 wurde die Freilassung aller Gefangenen ohne Lösegeld festgelegt, ein Prinzip, das im 18. und 19. Jahrhundert Standard wurde.40

Nach dem Dreißigjährigen Krieg kam es schrittweise zu einer Unterscheidung in reguläre Kämpfer, die gefangen genommen werden durften, und Zivilisten, die davon verschont werden sollten.41 Dies bedeutet, dass die Kriegsgefangenschaft sich immer stärker auf die regulären Soldaten bezog, die gemäß ihrer Befehle handelten, nicht auf Zivilisten allgemein oder auf irreguläre Kämpfer, die aus eigenem Antrieb, ohne in militärische Hierarchien eingebunden zu sein, eigenständig Kampfhandlungen vornahmen. Diese Entwicklung ging aber langsam vonstatten. Noch 1745 hielt es der Völkerrechtler Emer de Vattel (1714-1767) mit den Grundsätzen des Völkerrechts für vereinbar, dass ein Heer die gesamte Bevölkerung des besiegten Landes, auch Frauen und Kinder, zu Gefangenen macht.42

Die Philosophen der Aufklärung mit ihrem Plädoyer für Humanität bildeten die Basis für ein neues Verständnis der Kriegsgefangenschaft.43 Montesquieu (1689-1755) führte in seinem Werk „De l‘Esprit des Lois“ aus, dass das Kriegsrecht lediglich das Recht gebe, einen Kriegsgefangenen davon abzuhalten, weitere feindliche Handlungen zu begehen. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) erklärt, dass Krieg ein Zustand zwischen Staaten sei, und dass in diesem Zusammenhang einzelne Personen nur durch Zufall und in ihrer Eigenschaft als Soldaten Feinde seien. Zwar dürften gegnerische Soldaten so lange getötet werden, als sie Waffen trugen. Sobald sie aber die Waffen niedergelegt und kapituliert hätten, seien sie keine Feinde oder Mittel des Feindes mehr, sodass nun kein Recht mehr bestehe, sie zu töten. Sie könnten auch nicht für Verbrechen verantwortlich gemacht werden, die sie nicht begangen hätten. Ihr Leben müsse geschützt und ihr Leiden vermindert werden.44

Allgemein setzte sich im Laufe des 18. Jahrhunderts der Gedanke durch, dass die Kriegsgefangenschaft lediglich ein Mittel dafür sei, den Gefangenen davon abzuhalten, zu seinen Truppen zurückzukehren und den Feind wieder zu unterstützen. Zweck der Kriegsgefangenschaft sei die Entwaffnung des Gegners. Daneben wurde die Idee Allgemeingut, dass ein Kriegsgefangener kein Krimineller ist, sondern ein an sich ehrenwerter Mann, der nur das Unglück erlitten hatte, in Gefangenschaft geraten zu sein. Deswegen durfte er auch nicht in Ketten gelegt und mit gemeinen Kriminellen verwahrt oder zu wirtschaftlichen Zwecken ausgebeutet werden.45 In dieser Zeit entwickelten sich die Grundsätze, dass die Verwundeten des Gegners dieselbe Behandlung erfahren sollten, wie eigene Verwundete, und dass das Leben und Gesundheit der Gefangenen geschützt werden und sie ohne Lösegeldzahlung freigelassen werden sollten. Auch die zwangsweise Eingliederung in die eigenen Truppen wurde abgeschafft.46

Im Zuge des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges und der Revolutionskriege sowie der Napoleonischen Kriege wurden diese Gedanken dann zumindest in Ansätzen in die Praxis umgesetzt.47

Diese Entwicklung führte nun auch zu zwischenstaatlichen Verträgen, die sich nicht mehr mit Lösegeldzahlungen oder dem Gefangenenaustausch beschäftigten, sondern festlegten, wie die Gefangenen während der Zeit ihrer Gefangenschaft zu behandeln waren.48

Der Handels- und Freundschaftsvertrag zwischen Preußen und den Vereinigten Staaten von 1785 gilt als erster völkerrechtlicher Akt, der die oben genannten Grundsätze vertraglich regelte. Hier wurde zum ersten Mal festgestellt, dass das Ziel eines Vertrages zwischen Staaten der Schutz von Individuen ist. Der Vertrag legt detailliert fest, wie Kriegsgefangene zu behandeln sind. In Art. XXIV war zum Beispiel bestimmt, dass es zum Schutz des Lebens der Kriegsgefangenen verboten war, diese in entfernte Länder (z.B. die Karibik) zu schicken und dass sie nicht in Gefängnissen oder Gefängnisschiffen, sondern an gesunden Orten verwahrt werden sollten, und zwar ungefesselt. Offiziere waren in komfortablen Quartieren unterzubringen, einfache Soldaten in Kasernen so gut und geräumig wie die eigenen Soldaten. Offiziere und Mannschaften mussten genauso versorgt werden wie die eigenen. Außerdem sollte jede Partei einen Gefangenenkommissar bestimmen, der die Gefangenen so oft besuchen durfte, wie er es für richtig hielt, und der Gegenstände, die von Angehörigen an sie versandt wurden, um ihre Lage zu erleichtern, an die Gefangenen weitergeben konnte. Er sollte außerdem das Recht haben, offen an seine Auftraggeber zu berichten. Entscheidend war jedoch die Regelung, dass diese Bestimmungen durch einen Kriegszustand gerade nicht außer Kraft gesetzt werden, sondern genau in diesem Fall gelten sollten. Art. XXVII bestimmte ergänzend, dass für den Fall, dass der Vertrag während eines Krieges zwischen den Parteien auslaufen sollte, diejenigen Artikel, die die Kriegsführung regulieren, solange in Kraft bleiben würden, bis ein Friedensvertrag geschlossen werde.49 Die in diesem Vertrag festgelegten Grundsätze wurden nach und nach zum völkerrechtlichen Allgemeingut.50 Die Regelungen des Vertrags sind teilweise noch in der Genfer Konvention von 1929 enthalten.

Mit den Revolutionskriegen und den Napoleonischen Kriegen änderte sich auch die Art der Kriegsführung. Waren bis ins 18. Jahrhundert Kriege von relativ kleinen Armeen von Berufssoldaten ausgefochten worden, setzte sich in den Revolutionskriegen mit der „levée en masse“ das Prinzip der Wehrpflichtarmeen durch, in denen hunderttausende kämpften. Da nun einerseits gefangen genommene Soldaten nicht mehr sofort ersetzt werden mussten und gleichzeitig die Kriegsparteien immer besser in der Lage waren, eine große Zahl von Kriegsgefangenen zu verwahren, wurde der Austausch der Gefangenen noch während des laufenden Krieges immer seltener. Gleichzeitig wurden Lösegeldzahlungen unüblich.51

Die Französische Nationalversammlung verabschiedete 1792 ein einseitiges Dekret, in dem sie die Rechte der Kriegsgefangenen festlegte. Sie begründete dies damit, dass der Grundsatz der Erklärung der Menschenrechte von 1789, nach der ein Freiheitsentzug ohne unnötige Härten zu vollziehen ist, besonders für Kriegsgefangene gelte, die sich nicht freiwillig in die Gewalt der französischen Nation begeben hatten sowie damit, dass Kriegsgefangene unter dem Schutz der natürlichen Menschenrechte und des Völkerrechts stünden. Die Regelungen garantierten ein hohes Schutzniveau: Ziffer 1. Die Kriegsgefangenen standen unter dem Schutz der französischen Nation. Ziffer 2. Alle Gewalttaten oder Angriffe gegen Kriegsgefangene sollten so bestraft werden, als wenn sie gegen einen französischen Bürger begangen worden wären. Ziffer 3. Kriegsgefangene sollten im Inneren des Königreiches verwahrt werden und denselben Sold erhalten wie Soldaten vergleichbaren Ranges in Friedenszeiten. Ziffer 6. Kriegsgefangene sollten vor Gemeindevertretern ihr Versprechen abgeben können, den ihnen zugewiesenen Platz nicht zu verlassen. Sie sollten sich dann im gesamten Gemeindegebiet frei bewegen können und von Meldeauflagen befreit sein. Ziffer 9. Diejenigen, die diese Versicherung nicht gäben, sollten in geschlossenen Einrichtungen verwahrt werden. Ziffer 10. Kriegsgefangene, die die ihnen gemachten Auflagen verletzen, sollten vor ordentliche Gerichte gestellt und zu Gefängnisstrafen verurteilt werden, wenn ein Fluchtversuch nachgewiesen werden konnte, auch für unbestimmte Zeit. Ziffer 11. Kriegsgefangene sollten ansonsten unter den regulären französischen Gesetzen stehen, vor ordentliche Gerichte gestellt werden und jeden Beruf nach den allgemeinen Regelungen ausüben dürfen.52

In einem Dekret von 1793 über den Austausch von Gefangenen wurde festgelegt, dass verwundete oder kranke Kriegsgefangene - auf der Basis der Gegenseitigkeit – mit derselben Sorgfalt behandelt werden sollten wie französische Soldaten.53

Diese Bestimmungen wurden in spätere Regelungen zur Behandlung von Kriegsgefangenen übernommen, waren ihrer Zeit jedoch voraus. So stellte sich die Praxis teilweise anders dar: 1795 töteten französische Truppen 8.000-9.000 spanische Gefangene, 1799 ließ Napoleon etwa 3.500 arabische Kriegsgefangene in Jaffa umbringen, da er nicht genug Wachmannschaften für sie abstellen konnte.54

Bedeutenden Einfluss auf die weitere Entwicklung hatte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK). Ausgehend von seinen Erfahrungen auf dem Schlachtfeld von Solferino 1864, auf dem die Verwundeten weitgehend sich selbst überlassen worden waren, versuchte der Schweizer Henry Dunant, die Situation der Verwundeten zu verbessern. Ein Vorschlag zur Erreichung dieses Ziels war, dass die Staaten eine gemeinsame Konvention beschließen sollten, nach der sie Lazarette und medizinisches Personal schützen würden. 1863 wurde das Internationale Komitee vom Roten Kreuz gegründet, 1864 vereinbarten 12 Staaten die Genfer Konvention „betreffend die Linderung des Loses der im Felddienst verwundeten Militärpersonen“. Diese sah unter anderem vor, dass für Verwundete gesorgt werden und dass diejenigen, die nach ihrer Genesung kriegsuntauglich waren, nach Hause geschickt werden sollten. Die anderen würden zurückgesandt werden, unter der Bedingung, dass sie für die Dauer des Krieges nicht mehr zu den Waffen greifen würden. Die Genfer Konvention legte auch fest, dass alle Verwundeten versorgt und in gleicher Weise behandelt werden sollten, unabhängig davon, von welcher Seite sie stammten. Diese Gedanken wurden nach und nach auf andere Kriegsopfer ausgedehnt, weswegen die Genfer Konvention von 1864 auch als „Mutter aller Konventionen“ bezeichnet wird. Die Konvention war ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des humanitären Völkerrechts und wurde zur Basis der weiteren Entwicklung und weiterer Regelungen.55

Parallel dazu entstand der sogenannte Lieber-Code: Der amerikanische Völkerrechtler Francis Lieber (1800-1872) fasste 1863 während des amerikanischen Bürgerkrieges die Regelungen für die Kriegsgefangenschaft zusammen.56

Vor allem während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war die Behandlung von Kriegsgefangenen ein Thema, das sowohl die Völkerrechtler als auch die Politiker weiter beschäftigte. Der Schweizer Völkerrechtler Johann Caspar Bluntschli behandelte in seinen Werken wie „Das moderne Völkerrecht“ (1869) auch das Recht der Kriegsgefangenen. Die 1872 unter anderem von Henri Dunant gegründete Gesellschaft zur Verbesserung der Situation der Kriegsgefangenen stellte 1874 einen Musterentwurf für eine Konvention zum Schutz der Kriegsgefangenen vor. 1880 gab das Institute of International Law das Oxford Manual heraus, eine inoffizielle Sammlung des Kriegsvölkerrechts, das auch Regelungen zur Behandlung von Kriegsgefangenen enthielt.57

In diesem Klima kam es 1874 in Brüssel zu einer vom russischen Zaren einberufenen Konferenz zur Kodifikation des Kriegsvölkerrechts, das auch das Recht der Kriegsgefangenen beinhaltete. Diese Kodifikation trat zwar nie in Kraft, bereitete aber den Weg für die Haager Konvention von 1899, der ersten effektiven multilateralen Kodifikation des Kriegsvölkerrechts. Sie wurde ihrerseits von der Haager Konvention von 1907 abgelöst, die allerdings die Regelungen der Konvention von 1899 im Wesentlichen beibehielt.58 Diese legte in ihrem Kapitel II detailliert die Rechte der Kriegsgefangenen fest. Im einleitenden Art. IV heißt es: „Kriegsgefangene befinden sich in der Gewalt der feindlichen Regierung, nicht in der der Einzelpersonen oder Korps, die sie gefangen genommen haben. Sie müssen mit Menschlichkeit behandelt werden. Jeglicher persönliche Besitz, ausgenommen Waffen, Pferde und militärische Unterlagen, bleiben ihr Eigentum.“ Art. IV legt fest, dass Kriegsgefangene zur Arbeit herangezogen werden können, gemäß ihrem Rang und ihren Fähigkeiten. Die Arbeiten dürfen nicht „exzessiv“ sein und nichts mit den militärischen Operationen zu tun haben. Die Löhne sollen zur Verbesserung der Situation der Gefangenen verwendet, ein Restbetrag im Zeitpunkt der Freilassung an sie ausgezahlt werden, nach Abzug der Kosten für ihren Unterhalt. In Art. VII wird bestimmt, dass die Regierung, in deren Gewalt sich die Gefangenen befinden, für deren Unterhalt verantwortlich ist. Falls es keine spezielle Vereinbarung zwischen den Kriegsparteien gibt, sollen die Gefangenen, was Nahrung, Kleidung und Unterkunft anbelangt, genauso behandelt werden, wie die eigenen Soldaten. Art. VIII ermöglicht die Bestrafung von Gefangenen, die Fluchtversuche unternommen haben. Gemäß Art. IX ist jeder Gefangene verpflichtet, Name und Dienstgrad zu nennen. Art. X bestimmt, dass Gefangene gegen Ehrenwort entlassen werden können, Art. XIV etabliert ein Informationsbüro, das bei Beginn der Feindseligkeiten in jedem kriegführenden Staat errichtet werden und Auskunft über Kriegsgefangene geben soll. Art. XV ermöglicht Hilfsorganisationen für Kriegsgefangene, Art. XVI legt fest, dass Postsendungen von und an Kriegsgefangene von Postgebühren befreit sind, Art. XVIII garantiert die freie Religionsausübung.59 Die Regelungen der Haager Konvention blieben, ergänzt durch bi- und multilaterale Verträge der kriegsführenden Mächte, während des Ersten Weltkrieges in Kraft.60

Allerdings bleibt zu bedenken, dass diese Regelungen und Verträge nur für die sogenannten „zivilisierten“ Staaten galten und daher in den Kolonialkriegen keine Anwendung fanden.61

Nachdem seit Anfang des 19. Jahrhunderts in mehreren Staaten private Organisation entstanden waren, die sich mit der Betreuung von Kriegsgefangenen beschäftigten und den Informationsaustausch zwischen diesen und ihrer Heimat organisierten, übernahm zu Beginn des 20. Jahrhunderts das IKRK diese Aufgaben.62

4. Die Situation 1939-1945

Während des Ersten Weltkriegs hatte sich herausgestellt, dass die Haager Konvention – entwickelt aus den Erfahrungen der kurzen, begrenzten zwischenstaatlichen Konflikte des 19. Jahrhunderts, geführt von meist kleineren Berufsarmeen - in zahlreichen Punkten ergänzungsbedürftig war. Daher wurden noch im Verlauf des Krieges zu zahlreichen bilateralen Übereinkommen zwischen den Kriegsparteien geschlossen, um Probleme im Einzelfall lösen zu können. Diese Abkommen zwischen den Alliierten und den Mittelmächten kamen auf Vermittlung neutraler Staaten wie der Schweiz, Schwedens und Dänemarks sowie des Papstes und des IKRK zustande. Sie führten oft zu Verbesserungen im Vergleich zur Haager Konvention und trugen so zur Weiterentwicklung des Kriegsgefangenenrechts bei. Außerdem wurde es nun üblich, dass Schutzmächte (ein neutraler Staat, der im feindlichen Staat die diplomatische Vertretung übernommen hatte, zum Beispiel für Deutschland Spanien gegenüber den Alliierten) mit den Kriegsgefangenen in Kontakt treten und Lager besuchen konnten.63

Problematisch war schon allein die Tatsache, dass während des Krieges insgesamt über fünf Millionen Soldaten in Gefangenschaft gerieten, eine deutliche Zunahme im Vergleich zu früheren Kriegen. Diese große Zahl und die lange Dauer des Krieges stellten die Staaten vor große Herausforderungen, was die Versorgung ihrer Gefangenen anbelangte. Das Konzept des totalen Krieges mit dem vollständigen Einsatz aller materiellen und menschlichen Ressourcen brachte die Frage nach der Verwendung der Gefangenen als Arbeitskräfte in eine neue Dimension. Außerdem bestand die Versuchung, die Kriegsgefangenen auch politisch zu instrumentalisieren.64

Die Erkenntnis, dass die Haager Konvention von 1907 ergänzungsbedürftig war, führte zu einer neuen Initiative des IKRK zur Verbesserung der Regelungen der Behandlung der Kriegsgefangenen.65 Auch in Deutschland war man der Ansicht, dass die Bestimmungen der Haager Konvention für einen Krieg von den Dimensionen des Ersten Weltkriegs nicht geeignet und nicht ausreichend detailliert seien. Die Bestimmungen würden eine vielfältige Auslegung und so eine willkürliche Behandlung von Gefangenen ermöglichen und daher nur bedingt die Rechtsposition der Gefangenen garantieren. So gab man als Beleg Beispiele schlechter Behandlung deutscher Gefangener durch die Alliierten an.66 Diese Initiativen führten zur Genfer Konvention von 1929 (Abkommen über die Behandlung der Kriegsgefangenen), die jedoch viele Grundgedanken der Vorgängerkonventionen übernahm. Sie wurzelte im Völkerrecht des 19. Jahrhunderts, ihre Regelungen wurden jedoch deutlich stärker ausdifferenziert, um den verschiedenen Varianten der Kriegsgefangenschaft gerecht zu werden und die unterschiedlichen Situationen zu erfassen. Sie umfasste 97 Artikel im Gegensatz zu den insgesamt 20 Artikeln der Haager Konvention, die sich mit Kriegsgefangenen beschäftigten. Die Konvention übernahm die wesentlichen Prinzipien der Vorgängerkonvention, nicht jedoch das Prinzip, Gefangene gegen Ehrenwort zu entlassen. Ansonsten ist die Konvention von 1929 eng mit der Vorgängerkonvention verknüpft. Sie versteht sich als Ergänzung zur Haager Konvention (Art. 89). Ihre Regelungen stellen einen wesentlichen Fortschritt in der Entwicklung des Kriegsgefangenenrechts dar.67

Wesentliche Änderungen zur Vorgängerkonvention waren folgende Regelungen: Das Verbot von Vergeltungsmaßnahmen (Art. 2) und Kollektivstrafen (Art. 46), die Etablierung von Vertretern der Kriegsgefangenen (Art. 43f.), Regeln für gerichtliche und disziplinarische Verfahren (Art. 54-67), die Übertragung von Überwachungsaufgaben hinsichtlich der Einhaltung der Konvention auf die Schutzmächte (Art. 86f.), die Anerkennung der humanitären Arbeit des IKRK (Art. 79, 88), Regelungen zur Rückführung kranker und verwundeter Gefangener in ihre Heimat oder in ein neutrales Land (Art. 68-74), wobei diese Rückführung nun verpflichtend wurde.68

Die Genfer Konvention von 1929 präzisierte und ergänzte auf diese Weise die Haager Landkriegsordnung von 1907, die jedoch fortbestand, soweit ein Gegenstand nicht in der Konvention geregelt war.69

Japan ratifizierte die Konvention nicht, die Sowjetunion war ebenfalls kein Vertragspartner.70

Gegenüber den Westalliierten war die Situation 1939 vergleichsweise einfach. Hier galten die Haager Landkriegsordnung, das Genfer Abkommen von 1929 über die Behandlung der Kriegsgefangenen und das Genfer Abkommen von 1929 zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken im Felde. Diese Verträge hatten die Westalliierten aber auch das Deutsche Reich unterzeichnet.71

Die UdSSR war der Genfer Konvention von 1929 nicht beigetreten, allerdings dem Verwundetenabkommen von 1929. Die Haager Landkriegsordnung von 1907 galt nicht unmittelbar, weil diese noch vom zaristischen Russland abgeschlossen worden war und die Sowjetregierung die Fortgeltung solcher Verträge von ihrer ausdrücklichen Bestätigung abhängig gemacht hatte, die jedoch nicht vorlag. In einer diplomatischen Note gegenüber Schweden vom 17.07.1941 erklärte die UdSSR, sich an die Ordnung halten zu wollen, wenn Deutschland und seine Verbündeten sich ebenfalls daran hielten.72 Allerdings ging die Mehrheit der Rechtswissenschaftler davon aus, dass die Regelungen der Haager Landkriegsordnung als Völkergewohnheitsrecht Geltung hatten.

Die Genfer Konvention wurde im Zweiten Weltkrieg relativ gut respektiert, wobei die Kriegsparteien in großem Umfang von der Modifikation von 1929 dahingehend Gebrauch machten, dass sie Ärzte und Pflegepersonal in Kriegsgefangenenlagern festhielten, damit diese sich um ihre Landsleute kümmern konnten.73

Die Genfer Konvention wurde, auch in englischer und französischer Sprache, in den Stalags und den größeren Arbeitskommandos ausgehängt.74

Allerdings eröffnete auch die Genfer Konvention zahlreiche Interpretationsspielräume. Daher gab es im Herbst 1939 in Großbritannien das Bestreben, die Details der Gefangenschaft mit dem Feind mittels Vereinbarungen, ausgehandelt über die Schutzmächte USA (Großbritannien) und Schweiz (Deutschland), zu regeln.75 Die Genfer Konvention wurde durch einige bilaterale Abkommen ergänzt. Ein solches war die Vereinbarung vom 04.03./30.03.1942 zwischen den USA und Deutschland, in der eine Modellübereinkunft hinsichtlich der Rückführung in die Heimat und die Behandlung von erkrankten Kriegsgefangenen in einem neutralen Land für beide Seiten in Kraft gesetzt wurde.76

Die Rechtswissenschaft im NS-Regime ging davon aus, dass der Gefangene dadurch, dass er Kriegsdienst geleistet hatte, kein Verbrechen begangen, sondern seine Pflicht als Staatsbürger erfüllt hatte. Die Kriegsgefangenschaft habe daher den Zweck zu verhindern, dass der Gefangene den Krieg fortsetzen könne, es gehe darum, ihn zu neutralisieren.77 Die Tötung eines Gefangenen sei daher nur dann zulässig, wenn er sich weiterhin als Feind benahm (z.B. bei Meuterei, tätlichem Angriff oder schwerer Sabotage) und der Gefangene nur durch die Tötung „unschädlich“ gemacht werden konnte. Die gezielte Tötung war als letztes Mittel erlaubt, wenn keine milderen Mittel zur Verfügung standen. Weniger streng sah man die Situation, wenn der feindliche Soldat die Waffen streckte und seine Übergabe als Gefangener anbot, also noch nicht den Status eines Gefangenen erlangt hatte. Dieses Angebot war aber bereits nach der Haager Landkriegsordnung anzunehmen und der Soldat so weit wie es die militärische Situation ermöglichte, zu schonen.78

Allerdings sollte die Gefangenschaft, so ein deutscher Rechtswissenschaftler, nicht zu angenehm gestaltet werden. Dann sei die Versuchung zu groß, den Schrecken des Krieges dadurch zu entgehen, dass man sich gefangen nehmen lasse. Dies könne demoralisierend wirken.79 Interessant ist die folgende Aussage eines Rechtswissenschaftlers aus dem Jahr 1934, der sich im Übrigen grundsätzlich positiv zur Genfer Konvention äußert: „Es gibt nur verhältnismäßig wenig Menschen von vornehmer Gesinnung, die in dem einzelnen Kriegsgefangenen den wehrlosen Menschen sehen, der an seinem Gefangenenschicksal schwer zu tragen hat und der als Soldat und Kamerad und erst in zweiter Linie als Angehöriger des Feindstaates zu behandeln ist.“80

Allerdings gab es immer wieder Überlegungen, ob man Nicht-Weißen wie farbigen US-Amerikanern, Kolonialsoldaten oder jüdischen Gefangenen die vollen Rechte eines Kriegsgefangenen verweigern solle.81

8 Pictet J., Development and Principles of International Humanitarian Law, Dordrecht 1985, S. 9; Allerdings war es auch möglich, dass ein Kriegsgefangener, evtl. gegen Lösegeld, freigelassen wurde, dies hing von der militärischen und politischen Situation ab, Rosas A., The Legal Status of prisoners of war, Helsinki 1974, S. 44; Hinz J., Das Kriegsgefangenenrecht, Frankfurt 1955, S. 1f.

9 Brunner K., “Kriegsbrauch” in: LAW Bd. 2, Sp. 1626-1628, Sp. 1627; Ducrey P., Kriegsgefangene im antiken Griechenland, in: Overmans R. (Hg.), In der Hand des Feindes, Köln 1999, S. 63-83, S. 73; Rüpke J., Kriegsgefangene in der römischen Antike, in: Overmans R. (Hg.), In der Hand des Feindes, Köln 1999, S. 83-99, S. 83.

10 Pictet J., Development and Principles of International Humanitarian Law, Dordrecht 1985, S. 9; Rosas A., The Legal Status of prisoners of war, Helsinki 1974, S. 45; Ducrey P., Kriegsgefangene im antiken Griechenland, in: Overmans R. (Hg.), In der Hand des Feindes, Köln 1999, S, 63-83, S. 74f.

11 Pictet J., Development and Principles of International Humanitarian Law, Dordrecht 1985, S. 10.

12 Rüpke J., Kriegsgefangene in der römischen Antike, in: Overmans R. (Hg.), In der Hand des Feindes, Köln 1999, S. 83-99, S. 85.

13 Pictet J., Development and Principles of International Humanitarian Law, Dordrecht 1985, S. 7.

14 Brunner K., „Kriegsbrauch” in: LAW Bd. 2, Sp. 1626-1628, Sp. 1627; Vor allem hohe Gefangene wurden gegen Lösegeld freigelassen, Rüpke J., Kriegsgefangene in der römischen Antike, in: Overmans R. (Hg.), In der Hand des Feindes, Köln 1999, S. 83-99, S. 89.

15 Pictet J., Development and Principles of International Humanitarian Law, Dordrecht 1985, S. 9.

16 Kortüm H., Kriege und Krieger, Stuttgart 2010, S. 192f.

17 Strickland M., Killing or Clemency?, in: Kortüm H. (Hg.), Krieg im Mittelalter, Berlin 2001, S. 93-122; Strickland stellt diese Entwicklung beispielhaft anhand der Kämpfe zwischen Kelten und Angelsachsen an der Wende von der Antike zum Mittelalter dar. Er sieht den Grund dafür, dass im frühen Mittelalter der Gegner getötet wurde, darin, dass dadurch der Gegner geschwächt und eingeschüchtert wurde und an ihm Rache genommen werden konnte, ebd., S. 103ff. Den tieferen Grund für diese grausamen Behandlungsweisen sieht er vor allem in der Tatsache, dass Kriege damals häufig gegen fremde Kulturen, vor allem gegen Heiden, geführt wurden und es sich häufig um Raub- oder Eroberungskriege handelte. Als die Kriege zu begrenzten Auseinandersetzungen und die kriegerischen Handlungen immer stärker zu Belagerungen wurden, was eine „Zähmung“ des Krieges bedeutete und sich außerdem ein Ehrenkodex entwickelte, wurde auch eine gemäßigtere Behandlung des Gegners möglich. Allerdings

> weist Strickland darauf hin, dass die gute Behandlung des unterlegenen Gegners im Rahmen des ritterlichen Ehrenkodex des hohen Mittelalters nur teilweise auch in der Praxis umgesetzt wurde. Nach Strickland kam es bei Kämpfen zwischen Rittern durchaus vor, dass der Schwerpunkt nicht auf dem Töten des Gegners im Gefecht, sondern darauf lag, seine Waffen und Pferde zu erbeuten oder zu zerstören bzw. zu töten und ihn selbst gefangen zu nehmen, ebd., S. 114f. Trotz aller ritterlicher Ehrenkodices wurden nach wie vor Gefangene, auch adelige Ritter, getötet, wenn es die militärische Situation aus Sicht des Siegers erforderte, ebd., S. 116. Dieser Ehrenkodex galt jedoch nicht, wenn gegen nicht-ritterlich geprägte Gesellschaften Krieg geführt wurde, ebd., S. 121. Allerdings galt es teilweise für schändlich, in Gefangenschaft zu gehen, anstatt bis zum Tod zu kämpfen, Cipollone G., Les trinitaires, rédempteurs de captifs (1198), in: Contamine P./Guyotjeannin O. (Hgg.), La guerre, la violence et les gens au Moyen Age, Bd. 1: Guerre et Violence, Paris 1996, S. 25-34; Contamine beschreibt auch das ab dem 13. Jahrhundert übliche Ritual der Ergebung des Unterlegenen, Contamine P., „Kriegsgefangene“ in: Lex MA Bd. 5, Sp. 1528-1531, Sp. 1529. Das Lösegeld konnte so hoch sein, dass die Familien des Gefangenen verarmten, Keen M., The laws of war in the Late Middle Ages, London 1965, S. 159.

18 Kortüm H., Kriege und Krieger, Stuttgart 2010, S. 193f., der als Beispiel für diese häufiger vorkommende Praxis die Hinrichtung des Staufers Konradin und die Tötung adeliger französischer Kriegsgefangener durch englische Truppen auf Befehl des englischen Königs Heinrich V. 1415 nennt. Zu den Regeln und Usancen der Gefangennahme gegen Lösegeld Keen M., The laws of war in the Late Middle Ages, London 1965, S. 157ff.

19 Rosas A., The Legal Status of prisoners of war, Helsinki 1974, S. 47, Hinz J., Das Kriegsgefangenenrecht, Frankfurt 1955, S. 3. Zur Höhe des Lösegelds, seiner Beschaffung und zur Verteilung desselben Contamine P., „Kriegsgefangene“ in: Lex MA Bd. 5, Sp. 1528-1531, Sp. 1529-1531.

20 Levie S., Prisoners of war in international armed conflict, Newport 1977, S. 4; Pictet J., Development and Principles of International Humanitarian Law, Dordrecht 1985, S. 15ff. Ein weiterer Grund war die Tatsache, dass im Mittelalter keine stehenden Heere mit entsprechendem logistischen Hintergrund bestanden, sodass der Transport und die Verwahrung einer größeren Zahl von Gefangenen schwierig bis unmöglich war, Rosas A., The Legal Status of prisoners of war, Helsinki 1974, S. 45, 47. Rosas weist aber darauf hin, dass es trotzdem Vereinbarungen über den Austausch oder die Freilassung von Gefangenen gegen Lösegeld zwischen Moslems und Christen während der Kreuzzüge gab, ebd. Zur großen Bedeutung der Beute vgl. Kortüm H., Kriege und Krieger, Stuttgart 2010, S. 198ff. Er weist auch darauf hin, dass es höchst unterschiedlich war, wie eine Gefangenschaft in der Praxis aussah. Im 13.-15. Jahrhundert verfügten die Gefangenen der > zahlreichen Städte- und Fürstenkriege in Italien über eine vergleichsweise gute Position, sie konnten Angehörigen schreiben oder Testamente aufsetzen. Eine Praxis, die wohl darauf zurückzuführen ist, dass jede Seite hoffte, diese Behandlung würde umgekehrt auch den eigenen Kämpfern zu Teil werden. Eine solche vergleichsweise gute Position war aber nicht die Regel, teilweise wurden Gefangene auch gefoltert, um möglichst schnell an das Lösegeld zu kommen, vgl. ebd., S. 250, 254f. Kortüm weist auch darauf hin, dass eine Gefangennahme erst einmal gelingen musste, d.h., derjenige, der sich ergeben wollte, musste überhaupt die Chance haben, sich im allgemeinen Getümmel zu ergeben, er musste vom Gegenüber als „lohnende“, weil zahlungskräftige Beute erkannt werden. Außerdem bestand eben keineswegs die Verpflichtung, die Kapitulation anzunehmen, ebd., S. 250ff.

21 Kortüm H., Kriege und Krieger, Stuttgart 2010, S. 229ff., 255; Besonders beliebt war das massenhafte Blenden des Gegners, das auch unter Richard Löwenherz und Philipp II. von Frankreich praktiziert wurde, ebd., S. 249f.

22 Kortüm H., Kriege und Krieger, Stuttgart 2010, S. 246ff., 256, der darin den Versuch sieht, den Gegner durch Terror zu demoralisieren. So wurden bei der Belagerung von Crema durch Friedrich Barbarossa 1159 von beiden Seiten Gefangene öffentlich vor den Augen des Gegners hingerichtet. In England kam es zur selben Zeit zu ähnlichen Gewaltakten.

23 Kortüm H., Kriege und Krieger, Stuttgart 2010, S. 194.

24 Kortüm H., Kriege und Krieger, Stuttgart 2010, S. 193, 256, der darauf verweist, dass die Gewalt gegen Unbewaffnete nach dem ritterlichen Ehrenkodex verboten war. Anders Hinz, der davon ausgeht, dass sich keine Regelungen zur Unterscheidung zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten herausbildeten, ders., Das Kriegsgefangenenrecht, Frankfurt 1955, S. 3.

Auf diesen Grundgedanken basieren die Überlegungen zum Kombattanten- und Nichtkombattantenstatus der Neuzeit.

25 Contamine P., „Kriegsgefangene“ in: Lex MA Bd. 5, Sp. 1528-1531, Sp. 1528.

26 Levie S., Prisoners of war in international armed conflict, Newport 1977, S. 4; Tötung und Versklavung von Nicht-Christen wurde von der Kirche aber akzeptiert, Pictet J., Development and Principles of International Humanitarian Law, Dordrecht 1985, S. 7. Wichtige Regelungen in diesem Zusammenhang waren die des Dritten Laterankonzils (1179), Can. 24: „Es sollen alle exkommuniziert werden, die christliche Seefahrer zu Kriegsgefangenen machen oder sie ausrauben, ebenso diejenigen, die christliche Schiffbrüchige ausplündern, anstatt ihnen zu helfen“ [Übersetzungsvorschlag des Autors], zitiert nach Levie H., Documents on prisoners of war, Newport 1979, S. 4; Kortüm sieht dagegen im christlichen Einfluss durchaus ein Problem. Vor allem in dem im Mittelalter sehr intensiv rezipierten Alten Testament werden immer wieder Massaker an besiegten Gegnern durch

> das Volk Israel geschildert. Das Töten von Gefangenen konnte damit direkt aus der Bibel legitimiert werden, ders., Kriege und Krieger, Stuttgart 2010, S. 194. Hinz sieht im Laterankonzil von 1179 die Basis für das Lösegeldsystem, da der Gefangene nun seine Rechtspersönlichkeit behielt und nicht mehr eine Handelsware war, sondern gegen Lösegeld ausgetauscht wurde, ders., Das Kriegsgefangenenrecht, Frankfurt 1955, S. 3. Eine gewisse Ausnahme bildeten die Aktivitäten des Ordens der Trinitarier (1198 von Papst Innozenz III. anerkannt), der es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht hatte, christliche Gefangene von den Muslimen freizukaufen, vgl. Gross J., „Trinitarier, - innen“, in: Lex MA Bd. 8, Sp. 1009-1010 und Cipollone G., Les trinitaires, rédempteurs de captifs (1198), in: Contamine P./Guyotjeannin O. (Hgg.), La guerre, la violence et les gens au Moyen Age, Bd. 1: Guerre et Violence, Paris 1996, S. 25-34.

27 Kortüm H., Kriege und Krieger, Stuttgart 2010, S. 255f., der hier vor allem auf den Hundertjährigen Krieg verweist.

28 Pictet J., Development and Principles of International Humanitarian Law, Dordrecht 1985, S. 12.

29 Zug Tucci H., Kriegsgefangenschaft im Mittelalter, in: Kortüm H. (Hg.), Krieg im Mittelalter, Berlin 2001, S. 123-140, S. 127, 130; Grund für diese Einstellung war die Tatsache, dass in dieser Region im späten Mittelalter Krieg als eine Angelegenheit zwischen Staaten angesehen wurde, ebd., S. 140. Zug Tucci weist aber in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Unterscheidung zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten noch schwach entwickelt war, prinzipiell konnte, trotz aller Versuche, bestimmten Gruppen Immunität zu verleihen, jeder, unabhängig von Alter, Geschlecht und Tätigkeit, Kriegsgefangener werden, S. 126f.; Zug Tucci H., „Kriegsgefangene“ in: LexMA Bd. 5, Sp. 1531-1532, Sp. 1531.

30 Zug Tucci H., Kriegsgefangenschaft im Mittelalter, in: Kortüm H. (Hg.), Krieg im Mittelalter, Berlin 2001, S. 123-140, S. 136f. Generell wandten die italienischen Stadtrepubliken den Grundsatz der Reziprozität an, orientierten sich also im Guten wie im Schlechten an der Behandlung der Gefangenen durch den Gegner, Zug Tucci H., „Kriegsgefangene“ in: LexMA Bd. 5, Sp. 1531-1532, Sp. 1531.

31 Pictet J., Development and Principles of International Humanitarian Law, Dordrecht 1985, S. 18f.; Rosas A., The Legal Status of prisoners of war, Helsinki 1974, S. 51.

32 Pictet J., Development and Principles of International Humanitarian Law, Dordrecht 1985, S. 19, wobei Pictet darauf hinweist, dass Vitoria jedoch weiterhin Tötung und Versklavung von Sarazenen als legitim betrachtete. Allerdings waren die Lösegeldverträge noch kein Schutzinstrument für den Kriegsgefangenen. Es oblag der Willkür des Gefangennehmenden, wie er mit dem Gefangenen verfahren wollte, Hinz J., Das Kriegsgefangenenrecht, Frankfurt 1955, S. 3.

33 Pictet J., Development and Principles of International Humanitarian Law, Dordrecht 1985, S. 20.

34 Pictet verweist hier auf Grotius H., On the law of war and peace, III. Buch, Kapitel XX, Unterkapitel L, Nr. 1, Pictet J., Development and Principles of International Humanitarian Law, Dordrecht 1985, S. 20.

35 Zitiert nach Rosas A., The Legal Status of prisoners of war, Helsinki 1974, S. 50.

36 Levie S., Prisoners of war in international armed conflict, Newport 1977, S. 5; Eine bessere Situation bestand für Offiziere, basierend auf einem gemeinsamen Ehren- und Verhaltenskodex und der Tatsache, dass Offiziere in der damaligen Zeit oft den „Arbeitgeber“ wechselten und daher aus den Gegnern von heute die Kampfgenossen von morgen werden konnten, Rosas A., The Legal Status of prisoners of war, Helsinki 1974, S. 55.

37 Levie S., Prisoners of war in international armed conflict, Newport 1977, S. 5; Rosas A., The Legal Status of prisoners of war, Helsinki 1974, S. 53; Nun traten an die Stelle von Vereinbarungen über Lösegeldzahlungen Vereinbarungen über den Austausch von Gefangenen, Hinz J., Das Kriegsgefangenenrecht, Frankfurt 1955, S. 3f.

38 Levie S., Prisoners of war in international armed conflict, Newport 1977, S. 5; Rosas A., The Legal Status of prisoners of war, Helsinki 1974, S. 52.

39 Betz H., Das OKW und seine Haltung zum Landkriegsvölkerrecht im Zweiten Weltkrieg, Würzburg 1970, S. 50.

40 „Alle Kriegsgefangenen sollen von beiden Seiten ausgetauscht werden, ohne jegliche Zahlung von Lösegeld und ohne Unterscheidung und ohne Ausnahme […]“, [Übersetzungsvorschlag des Autors], zitiert nach Levie H., Documents on prisoners of war, Newport 1979, S. 5. Eine ähnliche Formulierung findet sich in Art. CX des Vertrages von Münster zwischen Frankreich und dem Heiligen Römischen Reich vom 24.10.1648, ebd., S. 6. Im Vertrag zwischen Russland und dem Osmanischen Reich von 1774 wurde in Art. XXV ebenfalls die Freilassung der Kriegsgefangenen ohne Lösegeld festgelegt, ebd., S. 7; Hierzu auch Rosas A., The Legal Status of prisoners of war, Helsinki 1974, S. 53f., der hier auf einzelne Regelungen, vor allem zu Austauschverhältnissen, eingeht. Er begründet diese Austauschpraxis, die teilweise noch während des laufenden Krieges stattfand, damit, dass die noch kleinen Armeen schnell wieder ihre Personalstärke auffüllen mussten.

41 Rosas A., The Legal Status of prisoners of war, Helsinki 1974, S. 52; Im Gegenzug wurde der Zivilbevölkerung verboten, an Kämpfen aktiv teilzunehmen.

42 Hinz J., Das Kriegsgefangenenrecht, Frankfurt 1955, S. 4.

43 Rosas A., The Legal Status of prisoners of war, Helsinki 1974, S. 57; Hinz J., Das Kriegsgefangenenrecht, Frankfurt 1955, S. 4.

44 Levie S., Prisoners of war in international armed conflict, Newport 1977, S. 5, FN 15 (Westfälischer Frieden), FN 16 zu Montesquieu, FN 17 zu Rousseau; Rousseau zitiert nach Pictet J., Development and Principles of International Humanitarian Law, Dordrecht 1985, S. 23. Renken sieht in diesem Gedanken Rousseaus den Grundsatz des Kriegsgefangenenrechts schlechthin und gleichzeitig die grundlegende Änderung der Ansichten zu diesem Thema, ders., Die völkerrechtliche Stellung der Kriegsgefangenen nach dem „Abkommen über die Behandlung der Kriegsgefangenen“ vom 27.07.1929, Göttingen 1934, S. 3f.

45 Levie S., Prisoners of war in international armed conflict, Newport 1977, S. 5; Rosas A., The Legal Status of prisoners of war, Helsinki 1974, S. 57.

46 Pictet J., Development and Principles of International Humanitarian Law, Dordrecht 1985, S. 22; Im Vorfeld der Schlacht von Fontenoy 1747 bestimmte Ludwig XV., dass Verwundete des Gegners genauso zu behandeln seien wie die eigenen, da sie nun aufgehört hätten, Feinde zu sein. Dementsprechend stellte er auch umfangreiche Ressourcen zur Versorgung der Verwundeten, auch des Gegners, bereit, ebd.; Rosas A., The Legal Status of prisoners of war, Helsinki 1974, S. 53; Ein frühes Beispiel für die humane Behandlung von Kriegsgefangenen ist die Anweisung von Zarin Katharina II. an ihre Truppen, in der bestimmt wird, dass gefangene Türken mit großer Menschlichkeit behandelt werden sollten, dass sie ausreichend versorgt werden müssten, sodass es ihnen an nichts fehle; Verwundete müssten geheilt werden, Rosas A., The Legal Status of prisoners of war, Helsinki 1974, S. 56.

47 Levie S., Prisoners of war in international armed conflict, Newport 1977, S. 5; Rosas A., The Legal Status of prisoners of war, Helsinki 1974, S. 67; Allerdings war gerade in den Napoleonischen Kriegen die Umsetzung oft problematisch, warfen sich vor allem Frankreich und Großbritannien vor, die Kriegsgefangenen schlecht zu behandeln. Ursachen für eine hohe Sterblichkeitsrate unter den Gefangenen waren Epidemien. Schlechte Behandlung war weniger von den Regierungen intendiert, sondern wurde vielmehr von nachgeordneten Stellen aufgrund von Inkompetenz oder Unwillen verursacht, ebd., S. 68.

48 Hinz J., Das Kriegsgefangenenrecht, Frankfurt 1955, S. 5.

49 Pictet J., Development and Principles of International Humanitar ian Law, Dordrecht 1985, S. 21; Der Vertrag wurde bis zur Unterzeichnung des Versailler Vertrags von 1919 als wirksam angesehen. In Art. XXIV legten beide Vertragsparteien fest, dass sie die Vernichtung von Kriegsgefangenen vermeiden wollen, zitiert nach Levie H., Documents on prisoners of war, Newport 1979, S. 8f. Zur Bedeutung dieses Vertrags, der die europäischen Regeln zur Kriegsgefangenschaft ausdifferenzierte und weiterentwickelte, vgl. Rosas A., The Legal Status of prisoners of war, Helsinki 1974, S. 57 und Betz H., Das OKW und seine Haltung zum Landkriegsvölkerrecht im Zweiten Weltkrieg, Würzburg 1970, S. 51.

50 Hinz J., Das Kriegsgefangenenrecht, Frankfurt 1955, S. 5.

51 Rosas A., The Legal Status of prisoners of war, Helsinki 1974, S. 66.

52 Dekret der Französischen Nationalversammlung vom 04.05.1792 betreffend die Kriegsgefangenen, zitiert nach Levie H., Documents on prisoners of war, Newport 1979, S. 10f. Allerdings spiegelt dieses Dekret nur einen Teil der Wirklichkeit wider. Zunächst sahen beide Seiten den jeweiligen Gegner nicht als rechtmäßigen Kombattanten an, sondern als Rebellen oder als Kämpfer für eine unrechtmäßige Sache. Gerade auf französischer Seite gab es in den Jahren 1792-1794 einzelne Dekrete, die weit hinter den bis dahin erreichten Standard zurückfielen. In einem Dekret von 1792 (aufgehoben 1793) wurden Vergeltungsmaßnahmen auf Adelige und Offiziere beschränkt, da diese als Klassenfeinde angesehen wurden. 1794 wurden Dekrete verabschiedet, in denen Angehörigen bestimmter Nationen kein Pardon mehr gewährt wurde. Diese Regelungen wurden jedoch nicht in die Tat umgesetzt und am 30.12.1794 wieder aufgehoben. Außerdem bestand vor allem zu Beginn der Revolutionskriege die Frage, wer von den gegnerischen, vor allem den französischen Wehrpflichtarmeen, als Kombattant mit Kriegsgefangenenstatus anzusehen sei, vgl. dazu und zu weiteren Vorgängen Rosas A., The Legal Status of prisoners of war, Helsinki 1974, S. 62ff.

53 Rosas A., The Legal Status of prisoners of war, Helsinki 1974, S. 67. Ein weiteres Beispiel für die Sicherung der Rechte von Kriegsgefangenen ist der Vertrag über den Austausch von Kriegsgefangenen zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten vom 12.05.1813, in dessen erstem Artikel festgelegt ist, dass Kriegsgefangene „[…] mit Humanität entsprechend den Gebräuchen und Übungen der zivilisierten Nationen […] behandelt werden sollten […]“ und umgehend ausgetauscht werden sollten. Es folgen umfangreiche und detaillierte Regelungen zu Austauschverhältnissen und –Prozeduren. Im zweiten Artikel werden Gefangenenkommissare etabliert und deren Rechte festgelegt, im vierten und siebten detailliert die Versorgung, auch im Falle von Krankheit, im siebten darüber hinaus, dass kein Kriegsgefangener geschlagen werden dürfe, sondern dass als einzige Bestrafung Haft zulässig sei, vgl. Levie H., Documents on prisoners of war, Newport 1979, S. 18ff.

54 Levie S., Prisoners of war in international armed conflict, Newport 1977, S. 6, dort auch FN 20ff.; Rosas A., The Legal Status of prisoners of war, Helsinki 1974, S. 65 FN 132.

55 Pictet J., Development and Principles of International Humanitarian Law, Dordrecht 1985, S. 28ff.; Im Krieg von 1866 wurde die Konvention von Preußen bereits effektiv umgesetzt, ebenso im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71. Im Serbisch-Bulgarischen Krieg von 1885 wurde die Konvention von beiden kriegführenden Parteien eingehalten, die Zahl der Toten sank auf 2%. Im Ersten Weltkrieg wurde die Konvention ebenfalls weitgehend eingehalten, ebd. Genfer Konvention zitiert nach Levie H., Documents on prisoners of war, Newport 1979, S. 45.

56 Hinz J., Das Kriegsgefangenenrecht, Frankfurt 1955, S. 5.

57 Rosas A., The Legal Status of prisoners of war, Helsinki 1972, S. 69; Dazu und zu weiteren Initiativen Hinz J., Das Kriegsgefangenenrecht, Frankfurt 1955, S. 6.

Generell wurden seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zahlreiche Verträge zur Regelung der Kriegsführung geschlossen, Herdegen M., Völkerrecht, München 2002, S. 355; Ipsen K., Völkerrecht, München 1999, S. 1040f., der hier auch eine umfangreiche Liste der geschlossenen Abkommen nennt.

58