Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

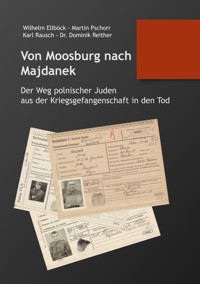

Jüdische Soldaten in deutschem Gewahrsam befanden sich permanent im Spannungsfeld zwischen dem geschützten Status als Kriegsgefangene, den die Genfer Konvention ihnen bot, und der völligen Rechtlosigkeit als Juden im nationalsozialistischen Machtbereich. So war das Kriegsgefangenenlager Stalag VII A (Moosburg) für 300 polnisch-jüdische Soldaten eine Station auf ihrer Odyssee von den Schlachtfeldern Polens in den Tod im Vernichtungslager Majdanek. Nur ein jüdisch-polnischer Gefangener überlebte und trat 1961 als Zeuge im Prozess gegen Adolf Eichmann auf. Das Buch zeichnet diesen Weg nach und stellt mittels der von der Wehrmacht angelegten Karteikarten die 301 polnisch-jüdischen Kriegsgefangenen vor.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 137

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Von Moosburg nach Majdanek – Das Schicksal polnisch-jüdischer Kriegsgefangener des Stalag VII A (Moosburg)

Jüdische Soldaten in deutscher Gefangenschaft

Polnische Kriegsgefangene in deutschem Gewahrsam

Das Stalag VII A (Moosburg)

Das Quellenmaterial: Die Karteikarten der polnisch-jüdischen Gefangenen

Polnisch-jüdische Gefangene in Moosburg

Jüdische Zwangsarbeit im Generalgouvernement

Das Lager Lipowa 7

Der Holocaust

Josef Reznik als Zeuge im Eichmann-Prozess

Fazit

Abbildungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Quellen- und Literaturverzeichnis

Karteikarten

Vorwort

„In den Jahren 1939-1943 gab es in diesem Gebiet ein deutsches SS-Arbeitslager für Juden, in dem Handwerker aus verschiedenen Ghettos und mehrere tausend kriegsgefangene - Soldaten der polnischen Armee jüdischer Herkunft - inhaftiert waren. Mehrere hundert Häftlinge verloren in diesem Lager ihr Leben. Am 3. November 1943 wurden die Häftlinge dieses Lagers von den Deutschen in einer Massenhinrichtung im Konzentrationslager Majdanek ermordet. Von Januar bis Juli 1944 gab es eine Zweigstelle des Konzentrationslagers Majdanek, in der etwa 700 Häftlinge verschiedener Nationalitäten aus ganz Europa inhaftiert und zur Arbeit gezwungen wurden.“

So lautet die Übersetzung des Textes, der auf einer Gedenktafel an der Wand eines Einkaufszentrums in Lublin (Polen) zu lesen ist. Darin wird in Kurzform die Rolle und Geschichte eines Arbeitslagers Hitler-Deutschlands nach dem Überfall auf Polen und dessen Besetzung beschrieben, das von Dezember 1939 bis Juli 1944 in der Lipowa Straße 7 in Lublin in Betrieb war. Es wurde auf Befehl des SS- und Polizeiführers für den Distrikt Lublin, Odilo Globocnik (1904-1945), errichtet, wobei Juden aus der Stadt gezwungen wurden, einen ehemaligen Sportplatz in ein Arbeits- und Kriegsgefangenenlager zu verwandeln. Es war geplant, jüdische Kriegsgefangene der polnischen Armee dort zu internieren. Ab der Jahreswende 1940/41 wurden polnische Soldaten jüdischer Abstammung gezwungen, dort Zwangsarbeit zu leisten. Lublin gehörte zu dem Gebiet Polens, das von Hitler-Deutschland erobert und besetzt, aber nicht wie westliche Teile des ehemaligen polnischen Staatsgebietes dem Reich angegliedert wurde. Es wurde als Generalgouvernement bezeichnet. Im Juli 1942 beauftragte SS-Führer Heinrich Himmler Globocnik mit der „Aktion Reinhardt“, der systematischen Vernichtung aller Juden, die in den fünf Distrikten des Generalgouvernements Warschau, Radom, Lublin, Krakau und Lvov (Lemberg, Galizien, ab 01.08.1941 nach dem Überfall auf die Sowjetunion) lebten. Schon im November 1941 war mit dem Bau der Vernichtungslager Belzec, Sobibor und Treblinka begonnen worden.

Und hier kommt die (traurige) Verbindung des Stalag Vll A in Moosburg und der Vernichtung jüdischer Menschen in Vernichtungslagern im Generalgouvernement, insbesondere Majdanek, ins Spiel. Als im Oktober 1939 die ersten Kriegsgefangenen nach dem Überfall auf Polen in Moosburg ankamen, traf der Kommandant in einem Bericht eine durchaus bemerkenswerte Unterscheidung: „[…] Und sie kamen am 19. Oktober gegen 18 Uhr, etwa 200 Polen, 900 Ukrainer und 300 Juden, alle sehr verdreckt, erschöpft und hungrig […].“ Dass die jüdischen polnischen Gefangenen einen eigenständigen „Status“ erhielten, deutet schon auf die spätere Entwicklung hin. Denn Namen von Personen aus dieser dritten Gruppe, ob sie nun am 19.10.1939 oder später oder über andere Lager (z.B. Krems-Gneixendorf) nach Moosburg kamen, tauchen in einer Akte aus dem Lager Lipowa 7 auf, die die Karteikarten von fast 3.000 gefangenen jüdischen polnischen Soldaten umfasst, die aus verschiedenen deutschen Gefangenenlagern - insbesondere 1940/41 - ins Generalgouvernement nach Lublin überstellt wurden. Dort gerieten sie in die Mühlen der systematischen Vernichtung jüdischer Menschen, die in diesem besetzten Gebiet und insbesondere im Distrikt Lublin immer schlimmere Blüten trieb. Sie gerieten in die Hände der SS, die das Lager Lipowa 7 beherrschte, mussten dort unter schwierigsten Bedingungen Zwangsarbeit leisten und überlebten die Shoa (hebr. „Unheil“, „Verderben“, „Untergang“) nur in ganz wenigen Fällen. In der „Aktion Reinhardt“ wurden zwischen März 1942 und Oktober 1943 über 1,3 Millionen jüdische Menschen umgebracht. Diese Mordaktion (1942/43) fand ihren traurigen Schlusspunkt in der „Operation Erntefest“, als allein am 03./04.11.1943 vor allem im Vernichtungslager Majdanek (in Lublin) 43.000 jüdische Menschen umgebracht wurden. Ab diesem Zeitpunkt war jüdisches Leben im Generalgouvernement, das vorher in jüdischen Gemeinden in vielen Städten und Siedlungen zum Ausdruck kam, kaum mehr existent.

Im Zuge unserer historischen Arbeit zum Stalag VII A wurden wir auf die Kartei von fast 3.000 polnischen jüdischen Gefangenen hingewiesen bzw. aufmerksam gemacht. Diese befindet sich unter dem Begriff „Kartoteka jencow wojennychobozuna lipowej 7 w Lublinie“ im Jüdischen Historischen Institut Emanuel Ringelblum in Warschau („Ringelblum-Archiv“). Über den Kontakt mit diesem Institut erhielten wir die Erlaubnis, die Informationen aus den Karteikarten von jüdischen Gefangenen, die im Stalag VII A (Moosburg) waren und später in das Lager Lipowa 7 kamen, zu veröffentlichen. Ein Problem aber war noch zu lösen. Es mussten in sehr zeitaufwändiger Arbeit aus den ca. 3.000 Namen diejenigen herausgesucht werden, die entweder direkt in das Stalag VII A (Moosburg) kamen oder über andere Lager, auch nur für kurze Zeit, mit dem Stalag VII A (Moosburg) zu tun hatten. Da eine Systematik in der örtlichen Zuordnung leider nicht vorlag, musste die gesamte Akte mit 3.000 Karteikarten durchgearbeitet werden. Die freundliche, sehr hilfsbereite Archivarin Agnieszka Reszka des Warschauer Instituts wollte uns zur Hand gehen, konnte aber neben ihrer Hauptarbeit eine solche zeitraubende Tätigkeit nicht zusätzlich erledigen. Aber vielen Dank für die Bereitschaft und die Mithilfe! Im Frühjahr 2021 war ein Teil der Kartei sondiert und gesichert, so dass wir das Projekt der Presse vorstellen konnten. Im Laufe des Jahres 2021 schließlich hatten wir die Sondierungsarbeit abgeschlossen und ca. 300 Namen und die dazugehörigen Karteikarten mit vielen Detailangaben mit Bezug zu Stalag VII A herausgefiltert. Karl Rausch vom Stalag-Verein legte dazu eine übersichtliche Excel-Datenbank an, die viele Informationen auf den ersten Blick ermöglicht und die Arbeit sehr erleichtert. Vielen Dank dafür! Der Historiker Dr. Dominik Reither war sofort bereit, sich mit dem „Komplex Lipowa 7“ und der Situation der polnisch-jüdischen Kriegsgefangenen zu beschäftigen und die Datenbank auszuwerten. Die so gewonnenen Erkenntnisse bilden den Hintergrund für das Verständnis der Einzelschicksale derjenigen jüdischen Soldaten der polnischen Armee, deren Daten in den Karteikarten erfasst wurden. Ganz wertvolle Arbeit leistete Frau Christine Metterlein-Reither, die die ersten Seiten der Karteikarten herausgefiltert, sie in die richtige Form für den Druck gebracht und sich auch zusätzlich um die Gestaltung des Buches große Verdienste erworben hat. Auch dafür vielen Dank!

Im Zuge dieser sehr umfangreichen Vorarbeiten bzw. Arbeiten für dieses Buch waren wir, wie auch allgemein, immer wieder mit der Frage konfrontiert: „Was geschah mit den jüdischen Kriegsgefangenen?“ Stadtarchivar Wilhelm Ellböck hat sich bei der Pressevorstellung des Projektes mit dieser Frage und mit Antworten beschäftigt. Der Völkermord an jüdischen Menschen ist in der Forschung zum NS-Staat eines der zentralen Themen. Der Umgang mit jüdischen Kriegsgefangenen in den Lagern der Wehrmacht konnte mit dieser Arbeit weiter erforscht und die bisherigen Erkenntnisse konnten ergänzt werden. In der Regel waren auch jüdische Kriegsgefangene durch das Kriegsvölkerrecht und zusätzlich durch entsprechende Abkommen geschützt. Für viele Teile der jüdischen Soldaten in Kriegsgefangenschaft funktionierte dieser Schutz. Jüdische Soldaten der Streitkräfte der westlichen Länder wurden kaum anders behandelt als andere Kriegsgefangene. Die jüdischen Kriegsgefangenen aus Polen wurden in Moosburg nicht schlechter behandelt als ihre nichtjüdischen Mitgefangenen. Für den Arbeitseinsatz bekamen alle polnischen Soldaten weniger Lohn als westliche Kriegsgefangene, unabhängig ob jüdischer Abstammung oder nicht. Dass die Behandlung der sowjetischen Gefangenen allen völkerrechtlichen Grundsätzen widersprach, ist schon ausführlich dokumentiert worden. Der Krieg gegen die Sowjetunion war ideologisch „begründet“ und rassistisch motiviert.

Auch die polnischen Juden waren zunächst in der Gefangenschaft geschützt durch völkerrechtliche Regeln. Aber man muss feststellen, dass sich ihre Situation sehr bald dramatisch veränderte. Die meisten von ihnen wurden auf Anordnung des Oberkommandos der Wehrmacht in das Stalag VIII A (Görlitz) verlegt. Sie wurden dann in das Lager Lipowa 7 deportiert, das Zwangsarbeitslager der SS in Lublin. Dort mussten sie in SS-Unternehmen Zwangsarbeit leisten und der SS hohe Gewinne sichern. Nur Einzelne überlebten den Völkermord im Rahmen der „Aktion Reinhardt“. Deshalb ist festzuhalten: Die Menschen dieser Opfergruppen waren während ihrer Gefangenschaft im Stalag VII A (Moosburg) relativ sicher. Die angeordneten Deportationen förderten und beschleunigten jedoch ihr schreckliches Schicksal.

„Von Moosburg nach Majdanek“ - der Titel des Buches zeigt die Reichweite von der Gefangenschaft bis zum systematischen Völkermord. Dieses Buch soll einen Einblick geben in die Zusammenhänge und die fatalen Folgen einer menschenverachtenden Rassenideologie. Und mit den Namen, Bildern und weiteren Angaben auf der ersten von meist neun Karteikarten soll gezeigt werden, dass hinter jeder Karte ein Mensch steht, eine Einzelpersönlichkeit, die ein Opfer von Faschismus und Krieg wurde.

Martin Pschorr

Wilhelm Ellböck

Historiker

Leiter des Stalag-Neustadt-Museums Moosburg

Leiter des Stadtarchivs Moosburg

Von Moosburg nach Majdanek -

Das Schicksal polnisch-jüdischer Kriegsgefangener des Stalag VII A (Moosburg)

Eine besondere Gruppe unter den Insassen des Kriegsgefangenenlagers Stalag VII A (Moosburg) bildeten jüdische Gefangene. Sie befanden sich im Spannungsfeld zwischen dem geschützten Status als Kriegsgefangene, den die Genfer Konvention ihnen bot, und der völligen Rechtlosigkeit als Juden im nationalsozialistischen Machtbereich.

Gleichzeitig stellt sich die Frage, inwieweit sich in diesem Zusammenhang die Wehrmacht für die Entrechtung und Verfolgung der Juden instrumentalisieren ließ, inwieweit sie dabei aktive Unterstützung leistete.

Anhand der Gruppe der polnisch-jüdischen Gefangenen, die seit Herbst 1939 im Stalag VII A (Moosburg) ankamen und im November 1943 fast alle im Lager Majdanek ermordet wurden, soll diesen Fragen nachgegangen werden. Bei diesen Gefangenen verweben sich Kriegsgefangenschaft, jüdische Zwangsarbeit und der Holocaust. Wichtige Stationen dabei sind, neben dem Lager Majdanek, das Stalag VII A (Moosburg) und das Lager Lipowa 7 in Lublin (Polen). Mittels der Karteikarten der Gefangenen, die im Ringelblum-Archiv in Warschau aufbewahrt werden, kann der Weg der polnisch-jüdischen Kriegsgefangenen von der Gefangennahme bis zur Überstellung ins Lager Lipowa 7 nachvollzogen werden. Aus den zahlreichen persönlichen Daten auf den Karten und vor allem mittels der dort aufgeklebten Fotos werden die einzelnen Personen und Persönlichkeiten greifbar.

Zur Einordnung der Situation der polnisch-jüdischen Gefangenen sollen kurz die jeweiligen Hintergründe dargestellt werden, vor allem die jüdische Zwangsarbeit und der Holocaust, wobei hier nur die wesentlichen Grundlagen angesprochen werden können, soweit dies vor allem für die Charakterisierung des Lagers Lipowa 7 und das Verständnis des Schicksals der polnisch-jüdischen Kriegsgefangenen nötig ist. Auf viele Einzelheiten kann hier ebensowenig eingegangen werden, wie es möglich ist, zu Forschungskontroversen Stellung zu nehmen oder die Situation der polnischen Gefangenen in deutschem Gewahrsam umfassend nachzuzeichnen.

Das Schicksal der 301 polnisch-jüdischen Gefangenen, die das Stalag VII A durchliefen, soll im Vordergrund stehen. Daher ist auch die Vorderseite der Personalkarte I jedes Gefangenen im Anhang abgedruckt.

I. Jüdische Soldaten in deutscher Gefangenschaft

Es gibt Schätzungen, wonach insgesamt 200.000 jüdische Soldaten verschiedener Nationalität in deutsche Kriegsgefangenschaft gerieten.1

Der Anteil der polnischen Soldaten an dieser Zahl kann nur hochgerechnet werden. Es dürften, bei einem Anteil von acht bis zehn Prozent jüdischer Soldaten in der polnischen Armee, je nach der angenommenen Zahl der polnischen Gefangenen, 34.000 bis 64.000 polnische jüdische Soldaten in deutsche Gefangenschaft geraten sein.2 Trotz aller Spannungen in der Zwischenkriegszeit kämpften die meisten polnischen Juden für ihre angegriffene Heimat, da sie Deutschland als massive Bedrohung empfanden.3

Zumindest den westlichen jüdischen Gefangenen wurde der Status von Kriegsgefangenen zuerkannt. Auf sie fanden die Nürnberger Gesetze keine Anwendung, was in der Partei durchaus für Missstimmung sorgte.4 Spezielle Regelungen zur Behandlung jüdischer Gefangener finden sich nur wenige. Solche Vorschriften ergingen lediglich vereinzelt.

Noch im November 1939 befahl das Oberkommando der Wehrmacht (OKW), die Kriegsgefangenen verschiedener Nationen und „Rasse“ gemischt in den einzelnen Lagern unterzubringen, auch eine besondere Trennung der „weißen und schwarzen Rasse“ habe nicht zu erfolgen. Spezielle Vorschriften für jüdische Gefangene waren in der Anweisung nicht enthalten.5 Allerdings scheint sich diese Trennung nur auf das Lager insgesamt bezogen zu haben, innerhalb des Lagers waren entsprechende Separierungen tatsächlich doch vorzunehmen. So heißt es in der Dienstanweisung für den Kommandanten eines Kriegsgefangenen-Mannschaftsstammlagers aus dem Jahr 1939, dass verschiedene Nationalitäten, „Rassen“ und Geschlechter voneinander zu trennen seien. Solche Separierungen wurden im Stalag VII A tatsächlich vorgenommen, wie aus dem Lagerplan hervorgeht. Das Lager war in Bereiche für die verschiedenen Nationalitäten unterteilt. Im Stalag VII A gab es allerdings, so ist diesem Lagerplan zu entnehmen, keine separate Abteilung für die jüdischen Gefangenen. Sonderregeln für die Behandlung jüdischer Gefangener waren in der Dienstanweisung nicht vorgegeben.6 Als Sonderregelung aus dieser Zeit existiert aber die Anweisung, bei jüdischen Verstorbenen keine militärische Eskorte zu stellen.7 Seit Kriegsbeginn wurden jüdische Ärzte und Sanitäter zudem auch nicht als „geschützter Personenkreis“ behandelt und gemäß der Genfer Konvention in ihre Heimat zurückgebracht.8

Der Rassenwahn der Nationalsozialisten machte auch vor der medizinischen Versorgung der Gefangenen nicht halt: Gemäß eines Befehls des OKW vom Januar 1941 durften jüdische Ärzte und jüdisches Sanitätspersonal für die medizinische Versorgung der Gefangenen nicht mehr eingesetzt werden.9 Im Juni 1941 erging die Anweisung, sämtliche französischen jüdischen Gefangenen in den Stalags und Oflags (Offizierslager) von den anderen Kriegsgefangenen getrennt unterzubringen und die Mannschaftsdienstgrade außerhalb des Lagers nur in geschlossenen Abteilungen zur Arbeit einzusetzen. Von einer besonderen Kennzeichnung war aber abzusehen, ebensowenig war eine Zusammenlegung der Juden in besondere Lager beabsichtigt.10 Teilweise wurden jedoch arbeitsverweigernde und nach Fluchten wiederergriffene jüdische Gefangene zum Sondereinsatz in das Stalag II E (Schwerin) versetzt.11

Generell wurden die jüdischen Gefangenen nicht einzeln auf Bauernhöfen oder in Handwerksbetrieben, sondern in geschlossenen Kommandos vor allem bei schweren Arbeiten wie beispielsweise im Straßenbau eingesetzt. Sie waren dabei häufig Übergriffen ausgeliefert.12

Ab dem Frühjahr 1942 wurden auch kranke und verwundete jüdische Gefangene aus den Listen der für eine Rückführung in die Heimat vorgesehenen Gefangenen gestrichen.13 Das OKW wies im März 1942 erneut darauf hin, dass jüdische Kriegsgefangene keinen Judenstern erhalten sollten, aber von anderen Lagerinsassen soweit wie möglich abzusondern seien.14 Im August 1942 erging aus „rassehygienischen Gründen“ das Verbot, Kriegsgefangene als Blutspender für Deutsche zuzulassen, da „nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass auch jüdische Mischlinge unter den Kriegsgefangenen zum Blutspenden herangezogen werden.“15

Der letzte ausdrückliche Befehl des OKW, der sich auf jüdische Gefangene bezieht, ist eine Anweisung vom Dezember 1944, die die Befehle zur Behandlung französischer jüdischer Gefangener aus dem Jahr 1941 wiederholte und auf alle jüdischen Gefangenen ausdehnte. Danach waren jüdische Kriegsgefangene zwar nicht in besonderen Lagern, aber in den jeweiligen Lagern abgesondert unterzubringen und außerhalb des Lagers geschlossen einzusetzen. Außerdem erging der Hinweis, dass beim Arbeitseinsatz eine Berührung mit der deutschen Bevölkerung zu vermeiden sei.16 Zur geplanten Errichtung von Sonderlagern für jüdische Gefangene kam es jedoch nicht mehr. Dabei ist zu bedenken, dass ab dem 01.10.1944 die SS einen erheblichen Einfluss auf das Kriegsgefangenenwesen erhalten hatte.17

Da es wenige Sonderregelungen für sie gab, wurden jüdische Gefangene weitgehend so behandelt, wie andere Angehörige ihrer Armee, wie auch eine Anweisung vom Dezember 1944 klarstellte, wonach jüdische Gefangene wie die anderen Kriegsgefangenen „ihres Heeres“ zu behandeln waren, abgesehen von den oben aufgeführten Sonderregelungen.18 Im Frühjahr 1942 teilte das IKRK dem jüdischen Weltkongress mit, dass keine Informationen vorlägen, aus denen man auf eine abweichende Behandlung jüdischer Gefangener schließen könne. Zur selben Zeit erklärte die Schutzmacht Schweiz gegenüber der britischen Regierung, dass es nur in Einzelfällen zum Machtmissbrauch gegenüber jüdischen Gefangenen durch deutsche Offiziere oder Unteroffiziere gekommen sei.19

Daher wirkte sich die Hierarchie der Gefangenen in deutschem Gewahrsam unmittelbar auf die jüdischen Kriegsgefangenen aus. Aufgrund des Weltbildes der Nationalsozialisten gab es drei Gruppen von Gefangenen: Diejenigen, auf die die Genfer Konvention im Wesentlichen angewendet wurde, wie Amerikaner und Briten, diejenigen, auf die die Genfer Konvention nur eingeschränkt Anwendung fand wie Jugoslawen und Franzosen und die Gruppe, denen dieser völkerrechtliche Schutz vollkommen verweigert wurde, wie die sowjetischen Gefangenen und die italienischen Militärinternierten.

Hier zeigte sich ganz deutlich der nationalsozialistische Rassenwahn, galten doch die sowjetischen Gefangenen als Untermenschen und Vertreter einer Ideologie, die zu vernichten war.20 Dagegen wurden Briten und Amerikaner deswegen streng nach der Genfer Konvention behandelt, weil die deutsche Führung, auf einen Verständigungsfrieden hoffend, um eine gute Presse in diesen Ländern bemüht war.

Die unterschiedliche Behandlung erfolgte in verschiedenen Bereichen wie Unterbringung, Ernährung, Versorgung mit Kleidung, Entlohnung und der Möglichkeit, Briefe und Pakete zu versenden und zu empfangen.21

Daher hatten britische und amerikanische Juden unter den Gefangenen ebenso wenig etwas für Leib und Leben zu befürchten wie französische oder jugoslawische. So ist der Fall eines jüdischen Sanitätsoffiziers der jugoslawischen Armee bekannt, der den Holocaust in Stalag VII A überlebte, während der Großteil seiner Familie in Jugoslawien umgebracht wurde.

Französische Kriegsgefangene in der „Ostmark“ (Österreich) berichteten, dass jüdische Gefangene in eigenen Arbeitskommandos zusammengefasst wurden, die möglichst wenig Kontakt mit der Zivilbevölkerung haben sollten. Die Arbeitstätigkeit unterschied sich aber nicht von der in den regulären Kommandos.22

Besonders prekär war jedoch die Situation für Kriegsgefangene aus den osteuropäischen Staaten, wenn sie aus der Kriegsgefangenschaft entlassen wurden und auf diese Weise ihren Status als Kriegsgefangene verloren.