Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

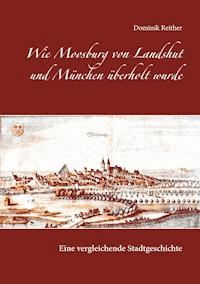

Moosburg ist älter als Landshut und München aber trotzdem kleiner und weniger bedeutend. Wie kommt das? Dieser Frage geht der Autor in einem Streifzug durch die Geschichte Bayerns und der drei Städte nach und stellt die Hintergründe der unterschiedlichen Entwicklungen dar.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 507

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Vorwort

An dieser Stelle gilt es all denjenigen Danke zu sagen, die dazu beigetragen haben, dass dieses Buch überhaupt entstehen konnte.

Das Buch hat sich aus einer Vortragsreihe entwickelt, die von der Volkshochschule Moosburg im Wintersemester 2015/2016 und im Sommersemester 2016 unter dem Titel „Moosburg - der Verlierer der letzten 1000 Jahre?“ stattgefunden hat. Daher möchte ich mich zunächst bei der Volkshochschule Moosburg dafür bedanken, dass die Vorträge überhaupt stattfinden konnten. Dank gebührt hier vor allem Frau Dorothea Band, die die Idee zur Vortragsreihe und zum Thema hatte. Bedanken möchte ich mich aber auch bei den Zuhörern für Nachfragen und kritische Anmerkungen.

Dank gilt auch Herrn Pfarrer Föckersperger und den Mitarbeiterinnen des Pfarrbüros Moosburg für den Zugang zum Pfarrarchiv sowie Herrn Stadtarchivar Wilhelm Ellböck für die intensive Unterstützung bei den Recherchen im Stadtarchiv.

Ein besonderer Dank geht an meiner Frau Christine Metterlein-Reither, die die Konzeption der Vorträge und das Erstellen der Kapitel kritisch begleitet und das Lektorat übernommen hat.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

1. Kapitel: Das frühe Mittelalter (488-1050)

I. Hintergrund

1. Einführung

2. Der Übergang von der Antike ins frühe Mittelalter

3. Das Herzogtum Bayern im frühen Mittelalter

4. Bevölkerung und Siedlungsstruktur

5. Landwirtschaft

6. Handwerk und Handel

7. Herrschaft und Gesellschaft

8. Kirche

9. Klöster

II. Moosburg

1. Kloster und Stift

2. Die Siedlung Moosburg

2. Kapitel: Das hohe Mittelalter (1050-1281)

I. Hintergrund

1. Überblick

2. Bevölkerungswachstum

3. Die Wiederentdeckung der Stadt

4. Die Entstehung der Territorien

a) Aufbau der Territorien

b) Ausbau der Herrschaft

c) Herrschaft im Kleinen: Die Burghartinger in Moosburg

II. München, Landshut und Moosburg im hohen Mittelalter

1. München

2. Landshut

3. Moosburg

III. Fazit

3. Kapitel: Das späte Mittelalter (1281-1505)

I. Hintergrund

1. Stadt

2. Krise

3. Vorläufer des einheitlichen Flächenstaates

a) Allgemeine Entwicklung

b) Bayern

II. Das späte Mittelalter in Landshut, München und Moosburg

1. Landshut

a) Das Teilherzogtum Bayern-Landshut

b) Die Stadt Landshut

2. München

3. Moosburg

a) Stift

b) Stadt

4. Kapitel: Die frühe Neuzeit (1505-1799)

I. Hintergrund

1. Die frühe Neuzeit als Zeit der Stagnation

2. „Neuzeit“ und „Mittelalter“

3. Allgemeine Gründe für die Stagnationsphase

4. Bayerische Besonderheiten

a) Außenpolitik

b) Innere Entwicklung

II. Landshut, München und Moosburg in der frühen Neuzeit

1. Landshut

2. München

3. Moosburg

a) Verlegung des Kollegiatstifts St. Kastulus

b) Schwere Schäden in den Kriegen des 17. und 18. Jahrhunderts

5. Kapitel: Das 19. Jahrhundert (1799-1912)

I. Hintergrund

1. Der neue Staat

a) Ausgangslage

b) Außenpolitik

c) Innenpolitik

2. Schleppende wirtschaftliche Entwicklung 1818-1886

3. Die Prinzregentenzeit 1886-1912

II. München, Landshut und Moosburg im 19. Jahrhundert

1. München

a) Hauptstadt eines vergrößerten Staates (1799-1825)

b) Ausbau zum Kunst- und Kulturzentrum (1825-1864)

c) Entwicklung zur modernen Großstadt (1864-1912)

2. Landshut

a) Napoleonische Kriege

b) Reformen

c) Moderne Stadt

3. Moosburg

a) Napoleonische Kriege

b) Reformen und Säkularisation: Veränderungen im Stadtbild und Stadtentwicklung

c) Ländliche Stadt

d) Moderne Stadt

6. Kapitel: Das 20. Jahrhundert (1912-1990)

I. München

1. München in der Zwischenkriegszeit

2. „Hauptstadt der Bewegung“

3. München in der Zeit des Nationalsozialismus

4. Nachkriegszeit bis zur 800-Jahr-Feier 1958

5. München als wirtschaftliches und kulturelles Zentrum der Bonner Republik

II. Landshut

III. Moosburg

1. 1912 – 1939: Vom Landstädtchen zum Industriestandort

2. 1939 - 1948: Kriegs- und Nachkriegszeit

a) Stalag VII A

b) Civilian Internment Camp No. 6

c) Ansiedlung von Flüchtlingen

3. 1948 – 1990: Ausbau der Infrastruktur und Wachstum der Stadt

Anmerkungen

Literaturverzeichnis

Einleitung

Moosburg ist deutlich älter als Landshut oder München. Trotzdem hat es weniger Einwohner und eine erheblich geringere Bedeutung als diese beiden Städte. Warum ist Moosburg im Laufe der Zeit so zurückgefallen oder, anders ausgedrückt, wann, wie und warum konnten Landshut und München Moosburg so deutlich überholen?

Um diese Frage zu beantworten genügt es nicht, einfach die jeweiligen Stadtgeschichten zu betrachten und zu vergleichen. Entscheidend ist hier ein Blick auf die Strukturen und Hintergründe, auf die Zeitumstände, in deren Kontext die Entwicklung von Moosburg, Landshut und München stattgefunden hat. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Geschichte Bayerns und den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen, stellen diese doch die wesentlichen Faktoren für die Geschichte von Moosburg, Landshut und München dar. Außerdem waren die Entscheidungen der Herrschenden immer wieder von ausschlaggebender Bedeutung für die Entwicklung der drei Städte. Über die Jahrhunderte hinweg haben lokale, regionale und überregionale Träger von Herrschaft versucht, ihre Macht zu erhalten und auszubauen. Städte wurden von ihren Entscheidungen in erheblichem Umfang beeinflusst oder waren direkt Mittel der Sicherung und des Ausbaus von Macht und Einfluss. Auch diese Entscheidungen basierten auf den Strukturen der jeweiligen Zeit.

Bis ins hohe Mittelalter hinein existierten nur wenige Städte, waren Land und Leute Mittel der Machtausübung, waren Kirche und Klöster wichtige Faktoren, um Herrschaft zu dokumentieren. Ab dem Hochmittelalter wurden diese Faktoren durch die Komponenten Geld, Technik und Wirtschaftskraft bis zu einem gewissen Grad verdrängt. In dieser Zeit wurden Städte wichtige Faktoren in wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Hinsicht. Dies waren Entwicklungen, die sich im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit verstärkten und durchsetzten. Zentralistischer Staatsaufbau, Gewerbefreiheit, Industrialisierung und Bevölkerungswachstum führten dann im 19. und 20. Jahrhundert zu großen Veränderungen in der Gesellschaft. Diese Faktoren bestimmten auch die Moosburger, Landshuter und Münchener Stadtgeschichte, wie sich in den nachfolgenden Kapiteln nachvollziehen lässt.

Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Entstehung und Entwicklung Moosburgs im frühen Mittelalter. Das zweite Kapitel behandelt das hohe Mittelalter, hier die Jahre von 1050 bis 1281 und damit die Zeit, in der Landshut und München gegründet wurden und rasch an Bedeutung gewannen. Anschließend geht es um das späte Mittelalter, die Jahrhunderte, in denen Landshut und München schnell zu regionalen Zentren aufstiegen, während die Entwicklung Moosburgs deutlich langsamer verlief. Diese gegenläufigen Tendenzen setzten sich fort und vertieften sich in den folgenden Jahrhunderten, in der frühen Neuzeit, im 19. und 20. Jahrhundert.

Das Buch ist so aufgebaut, dass jedes Kapitel aus sich heraus verständlich ist. Manche Hintergrundinformationen tauchen deswegen in zwei aufeinanderfolgenden Kapiteln auf. Epochengrenzen werden dann nicht strikt eingehalten, wenn dies dazu führen würde, dass die Darstellung von Entwicklungen auseinandergerissen würde. Außerdem sind nicht alle Ereignisse der Stadtgeschichte von Moosburg, Landshut und Freising dargestellt, sondern nur diejenigen, die für die Fragestellung von Bedeutung sind. Dies gilt auch für die Hintergründe, die nur soweit thematisiert werden, wie sie die Stadtgeschichte beeinflusst haben.

1. Kapitel: Das frühe Mittelalter (488-1050)

Das frühe Mittelalter umfasst hier die Zeit zwischen 488, dem offiziellen Ende der römischen Herrschaft in Bayern, und 1050. Um 1050 brachten nämlich neue technische und soziale Entwicklungen grundlegende Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft, neue Formen der Herrschaftsausübung und der Machtverteilung. Diese Entwicklungen führten unter anderem zum Aufbau von geschlossenen Herrschaftsgebieten sowie zur Renaissance der Stadt und so auch zum Entstehen von Landshut und München. Damit endete in diesen Jahrzehnten das frühe Mittelalter.

Die Realität des frühen Mittelalters unterscheidet sich deutlich von unserem Mittelalterbild mit Burgen, Städten und Rittern. Darum soll diese Phase im Folgenden näher dargestellt werden, die Zeit, in der die Wurzeln Moosburgs liegen und die der Gründung Münchens und Landshuts vorangeht.

Zunächst geht es um den historischen Rahmen, soweit er für die Entwicklungen von Bedeutung ist, bevor die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse thematisiert werden. Der Schwerpunkt in der Darstellung liegt dabei auf der Zeit der Bajuwaren von 488-788, dem Zeitraum, in dem die Wurzeln Moosburgs liegen. Gleichzeitig ändern sich viele Strukturen der Bajuwarenzeit, die für das Entstehen von Städten wichtig werden, durchgreifend erst im hohen Mittelalter, also ab 1050. Der zweite Teil des Kapitels behandelt die Entstehung Moosburgs.

I. Hintergrund

1. Einführung

Im frühen Mittelalter sind Landbesitz und Leute die Ressourcen für Herrschaft. Macht definiert sich vor allem über Gefolgsleute und Land ist das Mittel, sich diese zu verschaffen. Der Herzog ist zur Beherrschung seines Landes auf Würdenträger angewiesen, die für ihn Herrschaft ausüben und als Gegenleistung Land zur Nutzung erhalten. Im Laufe der Zeit versuchen diese Würdenträger jedoch, ihre Ämter zu vererben, das Land als Eigentum zu erhalten und ihre Macht auszudehnen. Der Herzog steht daher auch in Konkurrenz zu den Adelsclans. Besonders wenn der Herzog aus internen oder externen Gründen schwach ist, muss er den Großen im Herzogtum entgegenkommen. Um seine Herrschaft zu festigen und auszubauen, stützt sich ein Herrscher zunehmend auf die Kirche. Bischöfe stellen Gefolgsleute dar, die über die Religion Herrschaft legitimieren können. Klöster sind wichtige Mittel, um Ressourcen zu gewinnen und Herrschaft zu dokumentieren. Es handelte sich um eine Gesellschaft, die sich in und nach den Wirren der Völkerwanderungszeit überhaupt erst finden und organisieren musste.

Das frühe Mittelalter ist eine Epoche, die von der Landwirtschaft dominiert wird. Sie bestimmt die Wirtschaft, die soziale und gesellschaftliche Struktur und die Siedlungsform. Fast alle Menschen leben auf dem Land und fast alle leben direkt oder indirekt von der Landwirtschaft. Die meisten Menschen sind Bauern oder arbeiten als freies oder unfreies Gesinde auf einem Hof mit. Kirchliche Würdenträger leben von landwirtschaftlichen Abgaben ebenso wie die weltlichen Großen bis hin zum Herzog, der mit seinem Gefolge von Herzogshof zu Herzogshof zieht. Die Landwirtschaft wird als Subsistenzwirtschaft zur Eigenversorgung betrieben. Sie ist nicht in der Lage, in größerem Umfang städtische Siedlungen mit Nahrung zu versorgen. Überschüsse, um Handel zu treiben oder Waren und Dienstleistungen erwerben zu können, gibt es kaum. Daher stellen die Menschen auf ihren Höfen so weit wie möglich alles zum täglichen Gebrauch selbst her, so beispielsweise Textilien oder Keramik. Lediglich Gegenstände, deren Herstellung spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert, wie das Schmieden oder komplexere Zimmereiarbeiten werden von Handwerkern übernommen. Da es kaum landwirtschaftliche Überschüsse und handwerkliche Produktion in größerem Umfang gibt, findet Handel nur mehr spärlich statt, Fernhandel so gut wie überhaupt nicht– anders noch als in der Antike, als landwirtschaftliche Produkte und handwerklich leicht anzufertigende und in Massen produzierte Gegenstände wie Öllampen und Amphoren im ganzen Reichsgebiet im großen Umfang transportiert wurden. Eine arbeitsteilige Wirtschaft existiert nicht. Es dominiert der Tauschhandel, die Wirtschaft kommt weitgehend ohne Geld aus. Einige städtische Siedlungen existieren an Verkehrsknotenpunkten oder dort, wo Bischofssitze entstehen. Es handelt sich jedoch um kleine Einheiten, dominiert von Herzog und Kirche. Eine Bürgerschaft als Träger von Städten, die Zentren von (Fern-)Handel, Kapital und handwerklichen Fähigkeiten sind und in denen Wissen und Nachrichten ausgetauscht werden wie im hohen und vor allem späten Mittelalter, existiert noch nicht. Die wenigen städtischen Siedlungen spielen kaum eine Rolle.

Die Herzöge und Könige aber auch der Adel, Bischöfe und Klöster betreiben schon früh, verstärkt ab dem 8. Jahrhundert, einen intensiven Landesausbau. Herrenloses Land in Siedlungsnähe wird in Besitz genommen und kultiviert, später Urwald und Sümpfe urbar gemacht, Siedlungen gefördert. Derjenige, der Land urbar macht, wird zu dessen Herrscher. Damit können auch die Adeligen Macht, Besitz und Einfluss ausbauen. Sie verfügen über ausreichend Unfreie, die sie zu Rodungen abstellen oder auf dem neu gewonnenen Land ansiedeln können. Vor allem ab der Karolingerzeit (8. Jahrhundert - 911) gehen König und Adel dazu über, Rodungstätigkeit dadurch attraktiv zu machen, dass diejenigen, die sich zu einer solchen Tätigkeit verpflichten, weniger an Diensten und Abgaben zu leisten haben. Dadurch wird im Lauf der Zeit die landwirtschaftliche Nutzfläche deutlich ausgeweitet, sodass mehr Menschen ernährt werden können, was dann im hohen Mittelalter zu großen Umwälzungen führt.

2. Der Übergang von der Antike ins frühe Mittelalter

„Hunuwulf aber befahl auf Anordnung seines Bruders allen Romanen nach Italien zu gehen. So wurden alle Bewohner wie aus dem Haus der ägyptischen Knechtschaft herausgeführt aus den Ausplünderungen durch die Barbaren, die sich tagtäglich sehr häufig wiederholten […]. Denselben Weg gingen mit uns auch alle Provinzbewohner, die ihre Städte am Ufer der Donau verließen und in ganz verschiedenen Gebieten Italiens Wohnsitze in der Fremde zugeteilt bekamen.“1

So steht es in der Lebensbeschreibung des heiligen Severin, die die Lebensumstände in den römischen Donauprovinzen Raetien und vor allem Noricum, auf deren Gebiet das heutige Südbayern liegt, in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts beschreibt. Dieser Befehl aus dem Jahr 488 symbolisiert das Ende der römischen Herrschaft in den beiden Provinzen, die die Römer seit 15 v. Chr. beherrscht hatten. Er stellt den Schlusspunkt einer längeren Entwicklung dar, die mit den Angriffen der Germanen auf die römischen Gebiete südlich der Donau 212/213 begonnen hatte.2 Dennoch bedeutete diese Anordnung, die bei weitem nicht von allen Personen befolgt wurde, nicht das Ende jeglichen römischen Lebens in Bayern. Zahlreiche Romanen, eine Gruppe aus Resten der keltischen Urbevölkerung und Personen aus allen Teilen des Reiches, die vor allem der Militärdienst an die Donau verschlagen hatte, blieben im Land.

Auch wenn das Jahr 488 damit keinen vollständigen Bruch darstellt, markiert es doch den Übergang von der Antike ins frühe Mittelalter, einer in politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Hinsicht weitgehend anders strukturierten Zeit.

Die neue Gruppe, die nach dem Ende der Römerzeit Bayern beherrschte und Bayern auch seinen Namen gab, sind die Bajuwaren. Die Bajuwaren sind nicht im Rahmen der Völkerwanderung als Stamm geschlossen nach Raetien und Noricum gezogen. Der Stammesverband hat sich vielmehr aus verschiedenen germanischen und nichtgermanischen Bevölkerungsgruppen, die vielfach im Sold der römischen Armee standen, erst dort gebildet. Eine dieser Gruppen ist gleichsam zum „Katalysator“ bei der Stammesbildung geworden.3 Man nannte diese Gruppe die „Baiuvarii“, die Männer aus Baia, wobei dieses Baia aufgrund von archäologischen Funden in Südwestböhmen zu verorten ist. Die Männer aus Baia zogen von dort über die Gegend Cham-Furth in das Gebiet um Regensburg und Straubing und siedelten vor allem im Bereich von Donau, Altmühl und Regen. Im Westen wurde der Lech zur Grenze ihres Siedlungsgebietes.4 Im sechsten Jahrhundert erreichte das bayerische Siedlungsgebiet bereits das Pustertal im Süden, im 7. Jahrhundert wurde auch entlang der Enns gesiedelt. Um 788 umfasste das bayerische Stammesherzogtum die Gebiete vom Lech im Westen bis zur Enns im Süd- und dem Böhmerwald im Nordosten, vom Pustertal im Süden bis in die Oberpfalz im Norden.5

Die Bajuwaren lebten mit der ansässigen romanischen Provinzialbevölkerung weitgehend in friedlicher Koexistenz, was sich unter anderem im Fortbestehen romanischer Siedlungen zeigt. Mischnamen, aus lateinischen Namensbestandteilen und bayerischer Endung wie Marzling (lat. Marcellinus) deuten auf das Weiterexistieren der romanischen Orte hin. Handwerkstechniken wurden ebenso wie landwirtschaftliche Kenntnisse und wohl auch der christliche Glauben weiter gegeben, auch Worte aus dem Lateinischen blieben erhalten.6

3. Das Herzogtum Bayern im frühen Mittelalter

551 erfolgte in der Gotengeschichte des Jordanes die wohl erste Nennung des Namens „Baiuvarii“, Männer aus Baia/Baio.7 „Denn jenes Gebiet der Sueben (Schwaben) hat im Osten die Bayern, im Westen die Franken, im Süden die Burgunder, im Norden die Thüringer“. Das Herzogtum der Bajuwaren war Teil des fränkischen Einflussbereiches. Bayern hatte für die Franken eine große Bedeutung, da es die Alpenpässe nach Italien im Süden und (über die Donau) den Zugang nach Südosten eröffnete. Je nach Stärke des fränkischen Reiches und seiner Herrscher und den Interessen der Franken an den östlichen und südlichen Gebieten konnten die bayerischen Herzöge eine mehr oder weniger eigenständige Politik betreiben. Dabei versuchten sie intensiv, Schwächephasen des fränkischen Reiches zu nutzen. Vor allem in der Zeit des Niedergangs der fränkischen Merowingerkönige (7./8. Jahrhundert) konnte Bayern größere Unabhängigkeit entfalten.8

736 trat mit Odilo (bis 748) ein neuer Herzog auf. Er stammte wahrscheinlich aus einer schwäbischen Nebenlinie der bayerischen Herzogsfamilie der Agilolfinger. Ihm gelang 739 die Einrichtung der vier bayerischen Bistümer Salzburg, Freising, Passau und Regensburg und damit die Etablierung einer eigenen Landeskirche, eine Dokumentation seiner Macht und Unabhängigkeit. Trotz dieses bedeutenden Erfolges wurde er zeitweise von einer Adelsrevolte aus Bayern vertrieben und musste sich zwischen 740 und 741 an den fränkischen Hof zurückziehen. Dies zeigt, wie schwach und gefährdet die Stellung auch eines außenpolitisch erfolgreichen bayerischen Herzogs im Inneren war, wie mächtig die großen Familien, die die Position eines Herzogs durchaus in Frage stellen konnten.9

Als im 8. Jahrhundert die Familie der Karolinger die Macht im Frankenreich übernommen hatte, versuchte sie, das inzwischen relativ unabhängig gewordene Bayern wieder an sich zu binden, was zu einem über 25 Jahre andauernden Konflikt mit dem letzten Agilolfingerherzog Tassilo III. (748-788) führte. Tassilo brach 763 mit den Franken, als er sich eigenmächtig mit seinen Truppen von einem fränkischen Heereszug zurückzog. Nachdem Karl der Große sich in den Machtkämpfen des Frankenreiches durchgesetzt hatte, begann er nun, seine Herrschaft auch im Süden und Osten seines Reiches zu behaupten. Gleichzeitig gelang es dem fränkischen Herrscher, zahlreiche bayerische Adelige auf seine Seite zu ziehen. Dies führte 788 zur Absetzung Tassilos III. durch Karl den Großen.10

Nach der Absetzung Tassilos wurde Bayern fränkische Provinz, zunächst verwaltet von Grafen. Eine gewisse Eigenständigkeit blieb dadurch erhalten, dass Bayern keine Gebiete verlor, sein Rechtssystem behielt und eine eigene bayerische Kirchenprovinz unter einem Erzbischof mit Sitz in Salzburg eingerichtet wurde. Neben Frankfurt war Regensburg ein Hauptort des ostfränkischen Reiches der späten Karolingerzeit im 9. Jahrhundert.11 Bayern wurde zum Ausgangspunkt für Expansionen des fränkischen Königtums in den (Süd-) Osten Europas. Dies trug zu einer erheblichen Bedeutung Bayerns und einer gewissen Eigenständigkeit bei. Auch Kaiser Arnolf (877-899) stützte sich auf das bayerische Herzogtum.12

Eine erhebliche Bedrohung ging ab 900 von den Ungarn aus, die in mehreren Zügen plündernd in Bayern einfielen. Bei einem bayerischen Gegenschlag kam es 907 bei Preßburg zu einer katastrophalen Niederlage des bayerischen Heeres. „Fast der gesamte Stamm ist ausgelöscht“, schreibt ein Chronist, viele Adelige und auch einige Bischöfe starben, darunter Udo von Freising.13 Der bayerische Herzog zog Klosterbesitz ein und gab diesen an Adelige und Bischöfe weiter, damit diese Reiterkrieger gegen die Ungarn auszurüsten konnten, aber auch um Bischöfe an sich zu binden und so seine Herrschaft zu stärken. Bischof Dracholf, der Besitz des Klosters/Stifts Moosburg erhielt, ist dafür nur ein Beispiel. Klosterbesitz wurde deswegen enteignet, weil inzwischen kein herrenloses Land mehr zur Verfügung stand, das man hätte übertragen können. 909 zogen die Ungarn über Freising ostwärts und kamen dabei wohl auch durch Moosburg.14 955 konnten sie vor Augsburg von Kaiser Otto I. (936-973) geschlagen werden, die Ungarngefahr war damit gebannt. In diesen Jahrzehnten gingen zahlreiche Klöster unter, Landesausbau und Rodungstätigkeit verlangsamten ihr Tempo.15 Während dieser Zeit erhielt Bayern seine größte Ausdehnung im Mittelalter. Nun gehörten zum Herzogtum neben Kärnten die Markgrafschaft Verona und die Marken Krain und Istrien. Bayern erstreckte sich vom Fichtelgebirge bis zur Adria, vom Lech bis zum Wienerwald. Diese Ausdehnung behielt es jedoch nicht lange. Während Kärnten, Krain, Verona und Istrien bereits seit 976 verloren waren, wurden die Mark Österreich 1156 und die Steiermark 1180 vom bayerischen Herzogtum abgetrennt.16

Der bayerische Herzog Heinrich IV. war gleichzeitig von 1002-1024 als Heinrich II. deutscher König. Bayern wurde nun für etwa ein Jahrhundert eines der zentralen Gebiete des Reiches, auf das sich Heinrich II., aber auch die nachfolgende Dynastie der Salier (1024-1125) stützte. Für Heinrich II. war Bayern das Zentrum seiner Macht, von hier holte er sich bedeutende Mitarbeiter, wichtige geistliche Posten im Reich besetzte er mit Bayern. Ein Beispiel ist Egilbert, Bischof von Freising (1005-1039), aus einer Moosburger Familie. Für die Salier war Bayern als Kronland eine wichtige Machtbasis, weswegen mehrmals die bayerische Herzogswürde an Mitglieder der Familie übertragen wurde.17

4. Bevölkerung und Siedlungsstruktur

Die Bajuwaren zogen von den Gebieten an der Donau entlang der Flüsse Richtung Süden. Um 550 war Altbayern bis zu den Alpen von ihnen besiedelt, abgesehen von den Grenzräumen im Norden, Osten und Süden. Die ersten Ansiedlungen im 5. und 6. Jahrhundert lagen in den Tälern von Donau, Isar (das Gebiet von Moosburg bis Wolfratshausen), Salzach und Inn. Von hier aus wurden der Alpenraum und ab dem 7. Jahrhundert auch das Gebiet nördlich der Donau erschlossen. Zunächst wurden vor allem die waldfreien Gebiete an den Flüssen besiedelt. Weite Teile des Landes waren dagegen zunächst nicht kultiviert, hier gab es ausgedehnte Urwälder. Ab dem Ende des 6. Jahrhunderts erweiterten die Bajuwaren nach und nach den Siedlungsraum auch durch Rodungen, vor allem im Brachland um die besiedelten Flächen. Ortsnamen deuten auf die Entstehungszeit der jeweiligen Siedlung hin. Die ältesten Orte setzen sich aus einem Personennamen und der Silbe -ing zusammen. Schwabing zum Beispiel bedeutet „bei den Leuten des Suapo“, also die Leute/Sippe, die in einem Dorf oder Weiler siedelte. Etwas später entstanden Orte, deren Namen auf - heim enden. Jünger sind meist die Siedlungen mit der Endung -hausen, - hofen, -stätten oder -bach. In dieser Phase wurden Orte nicht mehr nach dem Namen eines Sippenoberhaupts benannt. In der Karolingerzeit entstanden Orte, die auf -dorf oder -brunn enden. Namen mit der Endung auf -ried, -reuth, -brand, -zell, -münchen, oder -münster deuten auf spätere Rodungen hin.18

Das Land war nur dünn besiedelt, in der Frühzeit inselartig. Einen Einblick in die Bevölkerungsgröße gibt eine Nachricht aus dem Jahr 595. Bei einem Feldzug gegen die Slawen erlebten die Bajuwaren eine schwere Niederlage. Sie verloren 2000 Mann und erlitten dabei einen lange nicht wieder gutzumachenden Verlust.19 Um 800 lebten in Deutschland durchschnittlich 4-5 Menschen pro Quadratkilometer.20

Aus Abfallgruben lassen sich Kenntnisse über die Größe der Siedlungen und die Lebensumstände ihrer Bewohner gewinnen. Zwar wurde fast nichts weggeworfen, die meisten Gegenstände gebrauchte man so lange, bis sie zerfielen. Rohstoffe wie Eisen waren so teuer, dass man sie recycelte. Aus dem Inhalt der Gruben lassen sich aber dennoch wertvolle Kenntnisse über die Zusammensetzung der Nahrung und die Zahl der Menschen in einem Haus, Hof oder einer Siedlung gewinnen.

Eine andere wichtige Quelle sind Friedhöfe und Begräbnisplätze. Anhand der Skelette und Grabbeigaben lassen sich Rückschlüsse auf die Zeit der Bestattung, ethnische Herkunft, Alter, Lebensumstände, Altersstrukturen, Erkrankungen und Siedlungsgrößen ziehen. Man schätzt, dass 45 Prozent der Menschen schon im Kindes- und Jugendalter starben. Außerdem weisen zahlreiche Skelette Wirbel- und Gelenkerkrankungen auf, Knochenbrüche und Kampfverletzungen. Aus vielen frühmittelalterlichen Quellen lässt sich ableiten, dass Gewalt, auch außerhalb von Kriegen, weit verbreitet war. Von den Belegungszahlen der Begräbnisplätze kann man die Einwohnerzahlen von Ortschaften hochrechnen. So gab es grob gesagt zwei Typen von Siedlungen: Solche mit 20-50 Einwohnern und Orte mit mehr als 120 Einwohnern, wobei Siedlungen mit 150-300 Einwohnern und 6-12 Gehöften nicht selten waren. Tendenziell wuchsen die Siedlungen im 7. Jahrhundert, was auf stabilere Verhältnisse schließen lässt.21 Die Dörfer bestanden aus mehreren Gehöften. Ein Anwesen hatte ein zentrales Langhaus, das meist 6 bis 10 Meter breit und bis zu 20 oder mehr Meter lang war. Diese Hauptgebäude dienten als Stall, Wohnhaus und zur Aufbewahrung von Vorräten. Zu jedem Gehöft gehörten neben einem Brunnen Stadel, Scheunen und Grubenhäuser. Diese hatten verschiedene Funktionen. Neben der Aufbewahrung von Vorräten dienten sie zur Herstellung von Textilarbeiten. Die Wände der in Pfostenbauweise errichteten Häuser waren aus Flechtwerk mit Lehm oder aus Brettern, die Dächer aus Schilf oder Weizenstroh. Zunächst wurden die Häuser, wenn sie trotz Reparaturen nicht mehr bewohnbar waren, an anderer Stelle wieder aufgebaut. Erst als sich die Besitzverhältnisse an Grund und Boden verfestigen und die Dorfkirche zu einem zentralen Punkt der Siedlung wurde, nahm die Tendenz zu, Neubauten an Ort und Stelle des Vorgängerbaus zu errichten. Besonders in der Frühzeit, vor dem 8. Jahrhundert, haben die Menschen sogar ganze Siedlungen immer wieder, nämlich dann, wenn die Bodenqualität zu schlecht wurde, aufgegeben und ein Stück weiter weg wieder neu errichtet. Erst im Zuge der kirchlichen Organisation im 8. Jahrhundert wurden die Menschen sesshafter.22

Der Herzog aber auch die anderen großen Familien standen vor der Aufgabe, das Land zu erschließen und auszubauen, um so ihren Besitz zu vergrößern und Herrschaft nach innen und außen zu sichern oder überhaupt erst zu errichten. Landesausbau schuf Herrschaft. Mittel dazu waren für den Herzog Straßen und Herzogshöfe als Stützpunkte sowie, zur christlichen Legitimation der Herrschaft, Bischofssitze und Klöster. Insgesamt wurden während der Agilolfingerzeit (bis 788) schon in weiten Teilen die Grundstrukturen vorgegeben, aus der sich die heutige Besiedelung entwickelt hat.23

Herzogshöfe (landwirtschaftliche Großbetriebe), meist an wichtigen Straßen gelegen, durchzogen als systematisch angelegte herzogliche Stützpunkte das Land. Um zentrale Orte, wie um den Herzogshof Aschheim, gruppierten sich verschiedene Siedlungen, in denen wohl eine größere Zahl von Menschen wohnte.24

Regensburg war der Hauptort des Bajuwarenherzogtums. Die Befestigungsanlagen des römischen Legionslagers scheinen das Ende der römischen Herrschaft weitgehend intakt überstanden zu haben. Es handelte sich damit um eine große, gleichsam uneinnehmbare Festung, ein Merkmal, das Regensburg von anderen Orten im Herzogtum unterschied. Außerdem lag die Stadt an wichtigen (Fernhandels-)Straßen. Hinzu kam, dass die Herzöge über umfangreichen Landbesitz in der Gegend von Regensburg, über Landgüter mit Weinbau und Fischzucht, sowie ausgedehnte Wälder verfügten. Die Herzöge banden in Regensburg außerdem kirchliche Würdenträger an sich, sodass die Stadt auch zu einem kirchlichen Zentrum des Bayern der Agilolfingerzeit wurde. So entwickelte sich Regensburg auch zu einem kulturellen Mittelpunkt. Aus dieser Zeit sind wertvolle Handschriften überliefert. Aufgrund seiner politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und kirchlichen Bedeutung war Regensburg der Zentralort Bayerns und hatte als solcher ein Alleinstellungsmerkmal. Diese Stellung sollte die Stadt bis ins hohe Mittelalter behaupten. Regensburg wuchs noch im frühen Mittelalter und beherbergte im 10. Jahrhundert nachweislich Fernkaufleute, die aber - anders als im späten Mittelalter - noch keine Massengüter handelten.25 In den folgenden Jahrhunderten existierten auch in den Bischofssitzen Passau (9. Jhd.) und Salzburg (10. Jhd.) Siedlungen von (Fern-) Kaufleuten, während Freising und Eichstätt zwar über einen Markt verfügten, aber sich wirtschaftlich weniger stark entfalten konnten. Eine Sonderentwicklung erlebte Laufen, das als Salzumschlagsplatz fungierte. Im frühen 11. Jahrhundert kamen Amberg, an einer Handelsstraße nach Prag gelegen, und Niederaltaich als Marktorte nach königlicher Verleihung des Marktrechts hinzu, weitere Anfänge für eine städtische Entwicklung zeigen Cham und Nabburg. Allerdings waren diese Orte eher Fremdkörper in einer agrarisch ausgerichteten Umgebung, politische Herrschaft ging von diesen Siedlungen nicht aus. Die Herrschaftsträger lebten auf dem Land. Lediglich für die Bistümer hatten die Bischofssitze eine zentrale Funktion.26

Ein weiteres Mittel zum Landesausbau waren planmäßige Rodungen in den Urwäldern. Als sich im achten Jahrhundert der Landesausbau intensivierte, kam es zu einer verstärkten Rodungstätigkeit, die die Siedlungsfläche vergrößerte. Einer der Schwerpunkte war die Gegend um Freising. Träger der Rodungsunternehmen waren neben dem Herzog Adel und Klöster. In dieser Zeit entstanden die „–hausen“ Orte, denen oft Adelige ihren Namen gaben.27

5. Landwirtschaft

Die allermeisten Menschen lebten im frühen Mittelalter von Ackerbau und Viehzucht. Noch um 800 waren Schätzungen zufolge 95 Prozent der Menschen in der Landwirtschaft tätig. Sie betrieben Subsistenzwirtschaft für den Eigenbedarf. In guten Zeiten wurden alle satt, in schlechten hungerten die Menschen. Umfangreicher Austausch landwirtschaftlicher Produkte, wie er noch in der Spätantike vorkam (noch zum Ende der römischen Herrschaft wurde in Raetien und Noricum Olivenöl verwendet und der Getreidebedarf teilweise durch Lieferungen aus anderen Teilen des Reiches gedeckt), fand in der Bajuwarenzeit nicht mehr statt. Auch die Geistlichen waren über Naturalabgaben von der Landwirtschaft abhängig, ebenso die Adeligen und der Herzog, die mit ihrem Gefolge von Gut zu Gut zogen, um sich versorgen zu lassen.28

In Bayern wurde kontinuierlich Ackerbau betrieben. Nach dem Ende der römischen Herrschaft ging die Anbaufläche zwar zurück und erreichte die Ausmaße der Römerzeit wohl erst wieder im hohen Mittelalter. Es war jedoch nicht so, dass weite Landstriche wüst fielen und nicht bebaut wurden. Teilweise nutzte man jedoch Flächen nur für eine gewisse Zeit, ließ sie dann wieder verwildern und zog weiter. Erst nach und nach setzte sich eine systematische Bewirtschaftung durch.29

Das Land war in der Hand freier Bauern und größerer Gutsbesitzer, den Grundherren, die auch herrschaftliche Befugnisse über die auf ihrem Land lebenden Menschen hatten. Vor allem ab dem 9. Jahrhundert wurde ein Teil des Landes, das zum Herrenhof gehörte, an Bauern verliehen. Diese Einheiten hießen Hufen oder Huben (von dort kommt auch der Name Huber). Das geliehene Land reichte zur Versorgung einer Familie aus. Die Pächter schuldeten dafür neben der Abgabe von Naturalien Dienste auf dem Herrenhof, vor allem während der Saat und der Ernte. Waren die Pächter unfrei, übernahm der Herr für sie Schutzfunktionen und die Vertretung vor Gericht sowie den Kriegsdienst.30

Den Menschen standen zunächst nur einfache Hakenpflüge zur Verfügung, die die Erde lediglich oberflächlich aufrissen. Generell waren die Äcker schnell erschöpft, sodass man einen Teil des Bodens brach liegen und dort zur Düngung Vieh weiden ließ. Erst ab dem 9. Jahrhundert verbreitete sich mit der Dreifelderwirtschaft nach und nach eine rationalere Bewirtschaftungsform, die sich allerdings erst im hohen Mittelalter allgemein durchsetzte. Was die Erträge anbelangt schätzt man, dass pro Hektar 600-800kg Getreide und damit etwa das Drei- bis Vierfache der Aussaatmenge erzielt wurde. Da es weder Mineraldünger noch Pflanzenschutz gab, schwankten die Erträge zwischen guten und schlechten Böden und guten und schlechten Jahren erheblich um diesen Mittelwert. Schädlinge verwüsteten immer wieder ganze Landstriche. Für die Jahre 593 und 873 gibt es Berichte über Heuschreckenschwärme in Süddeutschland. In schlechten Jahren konnte die Ernte auch ausfallen.31 Mangel war Alltag, wohl jeder Mensch hatte zumindest ein Mal in seinem Leben eine Hungersnot mitgemacht. Die Situation der Landwirtschaft erklärt, warum es nur so wenige städtische Siedlungen gab. Die Landwirtschaft war nicht in der Lage, ausreichend Überschüsse zu produzieren, um eine größere Anzahl von Menschen in einer Stadt zu ernähren.

6. Handwerk und Handel

Die arbeitsteilige Wirtschaft der Spätantike war im frühen Mittelalter weitgehend zusammengebrochen. Es wurde einfach zu wenig Nahrung produziert, um eine größere Anzahl von Menschen zu versorgen, die nicht von der Landwirtschaft, sondern vom Handwerk hätten leben können. Jeder musste selbst die Nahrung produzieren, die er benötigte. Eine arbeitsteilige Wirtschaft war daher nicht möglich. Außerdem konnte es sich die Masse der Bevölkerung nicht leisten, Nahrung gegen höherwertiges Geschirr, Kleidung oder Möbel einzutauschen. Es war zu wenig Überschuss zum Tauschen vorhanden. Die produzierte Nahrung wurde für den eigenen Bedarf benötigt. Lediglich in Bereichen, in denen man auf Spezialisten nicht verzichten konnte, nämlich auf Schmiede zur Herstellung von Eisengeräten oder Zimmerleute für den Hausbau, lässt sich eine größere Zahl von Handwerkern feststellen. Es gab daher keine Massenproduktion von Gegenständen des täglichen Bedarfs, die dann im ganzen Land hätten verteilt werden können. Handel in größerem Umfang oder über weitere Strecken wurde deswegen kaum mehr getrieben. Die Produktion verlagerte sich zu den Klöstern und an die wenigen präurbanen Zentren, nämlich die Bischofssitze und Herzogsresidenzen, in denen die Erzeugnisse der Handwerker auch gleich verbraucht wurden. In weiten Bereichen des Handwerks lagen die Fähigkeiten und Fertigkeiten unter dem Niveau der römischen Zeit. Manche Berufszweige verschwanden völlig. Lediglich im Bereich der (Gold-)Schmiedekunst gab es technologische Neuerungen über den römischen Standard hinaus. So waren die Schwertklingen der Bajuwarenzeit den römischen Vorläufern überlegen.32

Damit fielen auch mögliche Tauschgüter für den Fernhandel weitgehend weg. Lediglich Salz war nennenswertes Exportgut. Ein Zentrum der Salzproduktion war Bad Reichenhall. Die Salzgewinnung scheint ihren Aufschwung mit dem Auftreten der Bajuwaren genommen zu haben, was daran liegen könnte, dass nun kein Meersalz, zum Beispiel von der Adria, mehr bezogen werden konnte.33 Das Salz wurde über Passau und Regensburg exportiert. In geringem Umfang importierte man Luxusgüter wie byzantinisches Bronzegeschirr, Kaurischnecken aus dem Roten Meer und Glas aus dem Westen. Der Fernhandel wurde auf Flüssen und Römerstraßen abgewickelt. Letztere verbanden Bayern mit Italien.34 Handelswege in den Bereich der Südostalpen sowie in das langobardische Norditalien lassen sich nachvollziehen. Verbindungen in den Westen waren weniger stark ausgeprägt.35

In der Karolingerzeit intensivierte sich der Handel wieder. Vor allem die Donau wurde eine wichtige Route für den bayerischen Fernhandel, der sich wohl bis Kiew erstreckte. Eine bedeutende Straße verlief von Mainz über Regensburg nach Süden. Aus Bayern wurden nun neben Salz vor allem hochwertige Handwerkserzeugnisse geliefert.36

Da die Bajuwaren kein eigenes Geld prägten, dominierte die Tauschwirtschaft. Erst in der Karolingerzeit setzte wieder Münzprägung ein. Münzen unterschiedlicher Herkunft dienten im frühen Mittelalter zur Aufbewahrung des Vermögens und zum Erwerb ausländischer Luxusgüter, wurden jedoch vor allem als Rohstoff für Goldschmiedearbeiten verwendet.37

Als Fazit lässt sich feststellen, dass keine arbeitsteilige Wirtschaft existierte, die eine größere Zahl von Handwerkern und Händlern hervorbringen konnte und damit ein städtisches Wirtschaftsleben ermöglicht hätte.

7. Herrschaft und Gesellschaft

An der Spitze des Herzogtums in der Bajuwarenzeit stand der Herzog. Allerdings fehlten eine Staatsidee, wie im römischen Reich mit den Idealen öffentliche Sicherheit und Gemeinwohl, sowie weitgehend die staatlichen Strukturen. Es existierte noch kein abstrakter Staatsbegriff, kein Denken in Rechten und Kompetenzen. Das Herzogtum/Reich war ein Personenverband, auf den Herzog/König hin orientiert, das dort existierte, wo der Herzog/König seine Macht zur Geltung bringen konnte. Es hatte keine Organe, war kein Rechtsträger und auch nicht von der Person des Herzogs/Königs unabhängig - ein Zustand, der noch für Jahrhunderte andauern sollte.

Die Autorität des Herzogs gründete auf der Tradition, nämlich seiner Abstammung aus einer Familie, die sich auf einen anerkannten, weit in der Vergangenheit lebenden Urahnen zurückführen konnte und das Herzogsamt lange innegehabt hatte, sowie in einer kriegerischen Zeit auf militärischen Erfolgen. Zeichen der Herrscherwürde waren Thron und kostbare Gewänder, Geschenke oder Gastmähler. Diese zeigten die herzogliche/königliche Stellung. Zeichen, Gesten und Rituale dokumentierten Herrschaftsakte, wiesen die Stellung im Personenverband zu. Herrschaft äußerte sich in diesen Symbolen, nicht in schriftlichen Akten oder schriftlich niedergelegten Kompetenzen. Eine weitere Machtbasis neben dem Landbesitz bildeten die Anhänger und Verwandten des Königs. Mit dem Christentum konnte eine zusätzliche Legitimationsquelle für Herrschaft gewonnen werden, nämlich der Wille Gottes. Die Kirche sakralisierte und legitimierte so Herrschaft.38

Dem Herzog standen Grafen zur Verfügung, die für ihn Herrschaft ausübten. Ein Steuersystem, dessen Einnahmen den Herzog und seine Leute finanzieren konnten, existierte nicht. Der Herzog lebte von den Erträgen seines Herzogsguts. Als Entlohnung wurde den Grafen Herzogsgut zur Bewirtschaftung überlassen. Problematisch war nun, dass die Grafen dazu neigten, ihre Position in der Familie weiterzuvererben und das ihnen überlassene Gut als Eigentum anzusehen (wobei es den Zeitgenossen grundsätzlich oft schwer fiel, Privatgut und öffentliches Gut voneinander zu trennen). Vor allem im 8. Jahrhundert entwickelte sich eine Führungsschicht, der Adel. Dieser unterschied sich, von Geburt aus, von den anderen Freien und beanspruchte für sich die herausgehobenen politischen und kirchlichen Ämter. Auf der Synode von Dingolfing (ca. 770) musste Herzog Tassilo III. zugestehen, dass alle Güter, die Herzog Tassilos Vorfahren an Adelige verliehen hatten, in der Verfügungsgewalt der Adeligen und ihrer Nachkommen bleiben sollten, solange diese dem Herzog treu und gewissenhaft dienten. Die Adeligen versuchten, ihre Macht auszuweiten und betrachteten zunehmend die vom Herzog übertragenen Kompetenzen als eigene. Sie wurden so immer stärker von ausführenden Organen des Herzogs zu eigenständigen Akteuren und dadurch auch zu seinen Gegenspielern. Diese Gruppe begann nun auch, herrenloses Land in Besitz zu nehmen, Landesausbau in ihren Ländereien und eine eigene Politik zugunsten ihrer eigenen Interessen zu betreiben. Es entwickelte sich so eine kleine Gruppe von mächtigen Familien, auf die sich der Herzog stützen konnte, die aber vor allem ab Mitte des 8. Jahrhunderts auch in Gegnerschaft zu ihm geriet und mit der er die Macht im Herzogtum ausübte. Dieser Personenverband verkörperte den „Staat“. Ein Herrscher konnte nur aufgrund der Loyalität der Großen regieren. Verlor er diese, war seine Position unhaltbar, wie das Schicksal Odilos und vor allem Tassilos zeigt. Generell scheint sich der Adel im Verlauf des 8. Jahrhundert zumindest zu einem nicht unerheblichen Teil am Frankenreich orientiert zu haben und zu einer Stütze der fränkischen Herrschaft geworden zu sein.39

In der Karolingerzeit, vor allem zu deren Ende, verstärkte sich die Tendenz, dass die regional bedeutenden Adelsfamilien königliche Rechte, Herrschaftsbefugnisse und Land übernahmen und weiter vererbten. Selbst als zu den Höhepunkten der Karolingerzeit die fränkischen Könige eine vergleichsweise straffe zentrale Herrschaft mittels Boten, sogenannten missi, ausübten, mussten sie auf diesen lokalen Adel zurückgreifen und damit dessen Positionen anerkennen. Die Adeligen stellten nicht nur die Kontingente im Heer, sondern zogen meist selbst an der Spitze ihrer Truppen in den Kampf.40 Aber auch untereinander standen die adeligen Familien in Konflikt. Jeder Aufbau und Ausbau von Herrschaft schuf Neid, Streit und Gegenreaktionen. Gewalt war durchaus auch ein Mittel der Politik. Trotz aller Loyalitäten und verwandtschaftlicher Verbundenheiten misstraute jeder jedem.41

Keimzelle der Gesellschaft des frühen Mittelalters war die Großfamilie. Diese verfügte über das Land - die wirtschaftliche Ressource schlechthin -, war Versorgungseinheit und bot ihren Mitgliedern Hilfe, Schutz und soziale Absicherung. Die Bedeutung der Sippe zeigt sich auch darin, dass die Ortsnamen der Frühzeit häufig aus einem Personennamen und der Silbe -ing zusammengesetzt waren.42

Ursprünglich war die Gesellschaft wohl im Wesentlichen zweigeteilt, in Freie und Unfreie. Eine Möglichkeit für den wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg war die Nähe zum Herzog, seine Unterstützung und (Kriegs-) Dienste für ihn, die mit Land belohnt wurden. Die Freien, denen dies besonders gut gelang, konnten in den Adel aufsteigen. Diese Gliederung fächerte sich bis zur zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts weiter auf. Allerdings sagt die Eigenschaft „frei“ nichts über die soziale Situation aus.

Ab dem 8./9. Jahrhundert zeigt sich die Tendenz, dass einige wenige Freie in den Adel aufstiegen, während viele Freie wohl (wirtschaftlich) abgestiegen zu sein scheinen. 43

Der von den Freien auszuübende Kriegsdienst war, was Waffen und Ausrüstung anbelangt, aber auch wegen der Tatsache, dass während der Kriegszüge und Heerschauen der Krieger nicht als Arbeitskraft auf dem Hof zur Verfügung stand, sehr teuer. Immer weniger freie Bauern konnten sich daher den Kriegsdienst überhaupt leisten.44 Ab dem 9./10. Jahrhundert entwickelte sich nach und nach ein Bauernstand aus den Personen, die ein Stück Land bebauten, aber keine Waffenträger mehr und nicht zum Kriegsdienst verpflichtet waren. Dies hängt mit einer Änderung in der Wehrtechnik zusammen, nämlich dem Übergang von einem Heer von Fußsoldaten, das zumindest in der größeren Region kämpfte, zu einem Reiterheer, das auf weit entfernt liegenden Kriegsschauplätzen eingesetzt wurde. Die Ausrüstung eines Reiters war bedeutend kostenintensiver als die eines Fußsoldaten, gleichzeitig bedeuteten Kriegszüge in ganz Europa lange Abwesenheit des Kriegers von der Heimat. Zahlreiche Freie zogen es nun vor, auf den Waffendienst zu verzichten, sich ganz der Landwirtschaft zu widmen und sich des Schutzes eines Kriegers gegen Zahlung einer jährlichen Abgabe zu versichern.45

8. Kirche

In den römischen Provinzen war, so geht es aus der Vita des heiligen Severin hervor, das Christentum bereits weit verbreitet. Es existierte schon eine Kirchenorganisation in Form von Bistümern (So war der heilige Valentin Bischof von Raetien).46 Während die Organisationsstrukturen beim römischen Rückzug untergingen, haben sich über die Völkerwanderung hinweg Inseln des Christentums erhalten. Die Verehrung der Heiligen Florian, Maximilian und Valentin deutet auf römisch überliefertes Christentum hin. Solche Inseln fanden sich vor allem an der Donau, im Alpenraum, in Tirol und um Salzburg. Allerdings war ihre

Ausstrahlungskraft gering, sodass Mission und Neuorganisation nötig wurden.47

Neben Landbesitz und Gefolgsleuten wurde die Kirche ein wichtiges Element, um Herrschaft abzusichern, auszuüben und zu legitimieren. Die mit der Christianisierung entstehenden kirchlichen Strukturen verschafften bis zu einem gewissen Grad einen Ausweg aus dem Dilemma, dass der Herzog einerseits von den adeligen Familien abhängig war, andererseits diese immer wieder in Gegnerschaft zu ihm traten. Die Herzöge banden früh Bischöfe und kirchliche Würdenträger an sich und versuchten, eine eigene, von ihnen beherrschte Landeskirche aufzubauen. Bischöfe wurden wichtige Berater und Amtsträger des Herzogs. Spätestens seit der Karolingerzeit waren sie bedeutende Stützen bei der Verwaltung des Landes. Außerdem sammelte sich in den Bischofssitzen über die dort beschäftigten Kleriker Wissen an, das damit auch den Herzögen zur Verfügung stand. Nicht zuletzt leiteten die Bischöfe die Kirchenorganisation und hatten so Zugriff auf den kirchlichen Besitz und die Menschen im Land. Je weniger sich also der Herzog auf weltliche Kräfte stützen konnte, desto mehr gewann die Kirche als Stütze der Herrschaft an Bedeutung. Dies war ein Grund, warum den bayerischen Herzögen so stark an einer eigenen Kirchenorganisation gelegen war. Reich und Kirche, weltliche und geistliche Herrschaft waren nicht getrennt, sondern miteinander verschränkt. Der Herrscher verstand sich als Teil der Kirche, verantwortlich für sie. Es galt das Reich nach christlichen Grundsätzen zu strukturieren und zu regieren. Die Welt sollte christlich werden. Wie sehr kirchlicher und weltlicher Bereich verwoben waren, zeigen die Landessynoden der Tassilozeit, auf denen sich weltliche und geistliche Große versammelten und Entscheidungen im kirchlichen und weltlichen Bereich trafen.48

Schließlich darf ein religiöser Aspekt nicht vernachlässigt werden: Klöster, Bischöfe und Priester galten als Mittler zu Gott, die durch ihre persönliche Beziehung zum Göttlichen für die Menschen im Diesseits und Jenseits nützlich sein konnten. Die Gründung eines Klosters, dessen Beschenkung oder der Bau einer Kirche und die Bezahlung eines Priesters verschafften dem Stifter einen persönlichen Mittler zu Gott, der sich dann durch Gebet ganz besonders für seinen Wohltäter einsetzen sollte. Der Stifter konnte sich so auch des göttlichen Schutzes versichern, sich unter den besonderen Schutz Gottes stellen.49

Im 6. Jahrhundert gibt es erste Hinweise, dass zumindest die bayerischen Herrscher Christen waren. Bald dürften Führungsschicht und Funktionsträger ebenfalls christlich gewesen sein, während zumindest Teile der Bevölkerung wohl noch heidnisch waren oder Mischformen anhingen. Ab dem 7. Jahrhundert waren in Bayern Missionare tätig, zunächst ab 615 iro-fränkische Mönche, an der Wende zum 8. Jahrhundert fränkische Bischöfe wie Rupert, Emmeram, Erhard und Korbinian. Die Kirche integrierte bei den Missionsbemühungen teilweise heidnische Kulte - so entstanden an manchen alten Heiligtümern Kapellen oder Kirchen. Die Herzöge stützten und förderten diese Mission.50

Einige wenige spätantike Kirchenbauten könnten die Völkerwanderungszeit überstanden haben. Es handelt sich jedoch um Einzelfälle, die bei der erneuten Christianisierung des Landes kaum mehr Bedeutung haben konnten. Vielleicht ist es schon im 6. Jahrhundert zu ersten Neubauten gekommen. Um 715 stand auf dem Domberg in Freising bereits eine Pfalzkapelle St. Marien. Im 8. Jahrhundert werden dann immer wieder Kirchenbauten erwähnt. Die ersten Kirchen waren oft aus Holz. Der Dom in Freising dürfte um die Mitte des 8. Jahrhunderts bereits dreischiffig gewesen sein. In der Ottonenzeit (919-1024) wurden vor allem in Regensburg monumentale Sakralbauten errichtet, so der Vorgängerbau des heutigen Doms, Obermünster und der Westbau von St. Emmeram.51

Bereits 716 gab es im Zuge der Selbständigkeitsbestrebungen der bayerischen Herzöge Pläne für eine Bistumsorganisation in Bayern, die jedoch wahrscheinlich am Streit innerhalb der Herzogsfamilie scheiterten, sodass erst 739 die Bistümer Freising, Passau, Regensburg und Salzburg vom Missionsbischof Bonifatius (ca. 673-754/755) eingerichtet wurden. Der Aufbau einer eigenen Kirchenorganisation zeigte die Anerkennung der eigenständigen Herrschaft des bayerischen Herzogs durch den Papst. 52

Gleichzeitig hofften die Herzöge, die Bischofsstellen mit ihren Gefolgsleuten besetzen und so ihre Macht absichern zu können. Allerdings gelang dies bald auch den großen Adelsfamilien. Adelige Abkunft war meist eine Voraussetzung für die Berufung (so in Freising, dem 906 ausnahmsweise die freie Bischofswahl zugestanden worden war). Nur selten wurden Nichtadlige Bischöfe, eine Entwicklung, die bis zum Ende der alten Reichskirche 1802/1803 andauerte. Zeitweise gelang es einzelnen Familien sogar, über mehrere Jahrzehnte Angehörige ihrer Familien als Bischöfe in einem Bistum zu etablieren. Ein besonderes Beispiel hierfür ist das Bistum Freising, das von 764 bis 854, vielleicht sogar bis 883 in der Hand der bayerischen Adelssippe der Huosi war, die damit auch die Politik in diesem Raum bestimmte.53

9. Klöster

Auch Klöster wurden zur Unterstützung der Herrschaft herangezogen. Wenn ein Herzog ein Kloster gründete, schuf er damit einen herzoglichen Stützpunkt. Auf dessen Ressourcen konnte er zum Beispiel bei Reisen zurückgreifen, wenn das Kloster ihn und sein Gefolge aufnahm. Er unterstrich damit auch seinen Herrschaftsanspruch auf ein bestimmtes Gebiet. Außerdem konnte der Herzog mit einer Klostergründung den Landesausbau fördern. Die Mönche rodeten und kultivierten Land, übernahmen Infrastrukturmaßnahmen wie den Brückenbau und gaben handwerkliche Fähigkeiten und landwirtschaftliche Kenntnisse an die Menschen der Umgebung weiter. Die Konvente waren Zentren von Wissen und Kunst. Klöster wurden daher das Mittel schlechthin für Erschließung und Kultivierung des Landes.54 Sie waren deswegen nicht nur Orte für das Seelenheil und als Grablegen Orientierung für das Jenseits. Sie stellten auch wirtschaftliche und intellektuelle Zentren dar. Damit erfüllten sie zum Teil Funktionen, die im hohen und späten Mittelalter von den Städten übernommen wurden.

Wegen ihrer Bedeutung für den Landesausbau erhielten die Klöster oft Land an Verkehrswegen, zum Beispiel den alten Römerstraßen. Außerdem übertrug man ihnen Urwald und Sumpfgebiete zu Rodungszwecken. Die Konvente wurden durch diese Schenkungen zu Großgrundbesitzern und scheinen das Land sehr zielstrebig und systematisch kultiviert und ausgebaut zu haben. So waren sie stark an der Besiedelung des Landes beteiligt. Die bayerischen Klöster waren besonders in der Ostmission und der Besiedelung der Ostgebiete (Österreich) tätig.55

Ein Kloster war, je nach Größe, ein mehr oder weniger umfangreicher und komplexer Wirtschaftsbetrieb mit Werkstätten, Ställen, Scheunen und Speichern. Um die große Anzahl von Personen (Konvente von 50-100 Mitgliedern dürften vielfach realistisch gewesen sein) zu versorgen, war eine systematische, gut organisierte Landwirtschaft nötig. Das an die Klöster gestiftete Land bewirtschafteten die Konvente zum Teil selbst, teilweise übergaben sie es Bauern gegen Abgaben zur Nutzung. Soweit Klöster ihre Ländereien selbst bewirtschafteten, setzten sie in gewissem Umfang Laien ein. Außerdem beschäftigten sie Handwerker. Aus außerbayerischen Klöstern wissen wir, dass dort spezialisierte Handwerker wie Maurer, Zimmerleute, Schuster, (Gold-)Schmiede, Erzgießer und Müller tätig waren. Diese siedelten sich um die Klöster an. Die Klöster wurden so zu Orten, an denen sich Kenntnisse über Landwirtschaft und Handwerkstechniken sammelten.56

Klöster waren auch Zentren kultureller Leistungen. Die Kirchen der Konvente waren oft wertvoll ausgestattet. Viele Klöster hatten neben Bibliotheken auch Schreibstuben. In den klösterlichen Werkstätten entstanden bedeutende Werke der Buchmalerei und der Literatur. Zumindest am Anfang besaßen die Klöster das Monopol der Schriftlichkeit. Priester benötigten die Heilige Schrift, Messtexte, Kommentare und Schriften der Kirchenlehrer für Seelsorge und Mission.57

Hinzu kam, dass Klöster über Gelehrte und damit auch über einen enormen Schatz an Wissen verfügten. Die frühmittelalterlichen Klöster überlieferten in ihren Schreibstuben im Wesentlichen das uns heute bekannte Wissen der Antike, vor allem die Werke der griechischen und römischen Schriftsteller. Diesen Schatz konnten die weltlichen Herrscher für sich nutzbar machen. Ihre Herrschaft konnte historisch legitimiert, Recht in ihrem Sinne definiert werden. Gleichzeitig bestimmten die christlichen Gelehrten, von denen ja sämtliche schriftlichen Werke verfasst wurden, das Bild der Epoche und der Herrscher. Sie prägten damit auch die Vorstellung, die sich die Nachwelt von den jeweiligen Herrschern machen würde, ein wichtiger Faktor in der Erinnerungskultur des frühen Mittelalters. Gleichzeitig konnten die kirchlichen Gelehrten auch Traditionen begründen, um ihre gesellschaftliche Stellung oder die ihres Klosters oder Bischofssitzes zu stärken und zu legitimieren. So unternahmen es Äbte und Bischöfe, die Lebensbeschreibungen von Ortsheiligen zu verfassen (oder zu lassen), um so den jeweiligen Heiligenkult zu verbreiten aber auch, um die Bedeutung ihres Patrons herauszustellen und so dem eigenen Kloster/Bistum Bedeutung und Tradition zu verschaffen. Beispielsweise hat der Freisinger Bischof Arbeo (764-783) eine Lebensbeschreibung des heiligen Korbinian, des Bistumsheiligen, verfasst.

Die Mönche überlieferten auch historische Ereignisse und Wissen über Alltagsleben und soziale Struktur. Besonders bedeutend sind in dieser Hinsicht die Schreibstuben in Freising. Hier entstanden auch viele der Urkunden, Geschichtswerke, Heiligenlegenden, Gedichte und Rechtsbücher, aus denen wir schriftliche Kenntnisse aus der Zeit der Bajuwaren haben. Hinzu kamen, vor allem in der Karolingerzeit, Rechtstexte und Besitzverzeichnisse.

An Wissen und Argumentationstechnik war den kirchlichen Gelehrten niemand ebenbürtig. Weltliche Gelehrte gab es noch nicht. In den Klöstern entwickelte sich durch systematischen Unterricht und das Studium der philosophischen Texte der Antike und der Schriften der Kirchenväter auch ein neues systematisches und logisches Denken und eine Intellektualität, die es ermöglichte, die Welt besser zu erfassen und systematisch zu verstehen und Probleme zu lösen.

Die Klöster vermittelten aber nicht nur antike Bildung, sondern beschäftigten sich in Ansätzen auch mit althochdeutscher Sprache und überlieferten, wenn auch in sehr kleinem Umfang, germanische Traditionen.

In Freising beschäftigte man sich besonders intensiv mit althochdeutscher Literatur. 58

Außerdem waren Klöster Zentren der Heilkunst. In den Klöstern wurde das Wissen der Ärzte der Antike weitergegeben, hier konnten Krankheiten am besten behandelt werden.

Klöster und Bischofssitze waren eng und intensiv miteinander vernetzt. Bücher wurden zum Abschreiben versandt, Mönche reisten zu anderen Bibliotheken, um Bücher zu kopieren, Bischöfe und Mönchen tauschten Briefe aus. Es gab Wanderkünstler (Mönche), die ihre Tätigkeit an verschiedenen Orten ausübten. Klöster nahmen Gäste und Pilger auf und hatten so Teil am Wissen der Welt, wurden zu Sammelpunkten von Informationen und Nachrichten. Sie wurden zum Schnittpunkt und Schmelztiegel der Kulturen. In der bildenden Kunst, aber auch in den schriftlichen Werken lassen sich spätantike, oberitalienische, byzantinische, fränkische und iro-schottische Elemente nachvollziehen.59

Außerdem waren Klöster Bildungsanstalten, in denen im Gegensatz zur weltlichen Ausbildung, in der der Schwerpunkt eindeutig auf der Vermittlung von Kampftechniken lag, Fähigkeiten wie Lesen und Schreiben weitervermittelt wurden.60

Das Kloster entwickelte sich aber oft auch zu einem sakralen Zentrum der Stifterfamilie. Es existierten Gedenkbücher für die Verstorbenen des Konvents und der Stifterfamilien, um die Erinnerung an diese Personen wachzuhalten und Familientraditionen zu begründen, die ihrerseits wiederum Legitimation für die eigene Herrschaft bedeuteten.61

Schließlich waren Klöster Versorgungsanstalten. Immer wieder zogen sich die Alten der Stifterfamilien am Ende ihres Lebens in ein Kloster zurück.62

Nicht unterschätzt werden darf die Tatsache, dass Klöster in der gewalttätigen Zeit des frühen Mittelalters Orte des Friedens darstellten. Gerade in einer kriegerischen Epoche hatten die Klöster insoweit auch eine wichtige sakrale Funktion. Die Mönche sollten durch ihr Gebet Gott trotz

der Sünden der Menschen versöhnlich stimmen. Für die Zeitgenossen waren Klöster daher „Oasen des Friedens und Brücken zur Ewigkeit“.63

In diesen diversen Funktionen eines Klosters liegen auch die Ursachen für ihre Gründung.

In Bayern könnten sich einige spätantike Mönchszellen erhalten haben, die jedoch kaum in der Lage gewesen sein dürften, Impulse zu geben. In größerem Umfang kam Bayern im 7. Jahrhundert in Kontakt mit der Idee mönchischen Lebens, als, vom Kloster Luxeuil in Burgund aus, irofränkische Mönche wie der heilige Eustasius auch in Bayern missionierten. Vielleicht ist bereits in dieser Zeit das Kloster Weltenburg errichtet worden. Erst im 8. Jahrhundert kam es dann zu mehreren Klostergründungswellen in Bayern durch den Herzog und große Adelige, die die Klöster zum Seelenheil und aus weltlichen Überlegungen heraus stifteten, ausstatteten und förderten. Zunächst scheinen vor allem die Herzöge und Bischöfe Klostergründer gewesen zu sein. Die ersten Konvente waren St. Emmeram in Regensburg, errichtet spätestens 715/716, eventuell schon 652 und Weihenstephan, gegründet von Korbinian wohl noch vor 725.64

Herzog Odilo (739-748) gründete sieben Klöster, von denen jedoch nicht alle in Bayern lagen. Neben religiösen dürften hier vor allem politische Gründe eine Rolle gespielt haben. Odilo hatte, wie auch sein Nachfolger Tassilo, das Bestreben, angesichts der drohenden fränkischen Übermacht die eigene Position zu stärken. Tatsächlich sollte es nämlich den Karolingern bis 788 gelingen, große Teile des bayerischen Adels und der hohen Geistlichkeit auf ihre Seite zu ziehen.65 Odilo begann nach seiner Rückkehr vom fränkischen Hof 741, an den er nach einer Adelsrevolte hatte flüchten müssen, sich intensiv mit der Gründung und der Ausstattung von Klöstern zu beschäftigen, ein Zeichen, dass er damit versuchte, seine Stellung nach innen zu festigen. Nach seiner Rückkehr vom fränkischen Hof scheint Odilo eine dezidiert antifränkische Politik verfolgt zu haben. Diese hatte wohl nicht zuletzt den Hintergrund, dass im Rahmen von Thronstreitigkeiten am fränkischen Hof, in die Odilo eingegriffen hatte, Bayern 743 teilweise von fränkischen Truppen besetzt worden war.

Seit dem Tod Herzog Odilos wurde auch der Adel ein wichtiger Klostergründer. Motive waren ein neues christliches Selbstverständnis aber auch der Wille, Macht und Ansehen zu demonstrieren und Herrschaft zu legitimieren. Die Adelsclans versuchten, mittels Klostergründungen ihre Eigenständigkeit gegenüber den Agilolfingern zu dokumentieren. In diesen Jahrzehnten kam es zu einer Mischung aus Konkurrenz und Kooperation zwischen Adel und Herzog bei der Gründung der Klöster. Einerseits errichtete man diese zur Abgrenzung von Einflusssphären, gleichzeitig statteten Herzog und Adel die Konvente des jeweils anderen mit Gebietsübertragungen aus. Dies ist ein Symptom für den Wechsel zwischen Konflikt und Kooperation im Verhältnis zwischen Herzog und adeligen Familien. Trotz Ansätzen zu einer Kooperation scheint es unter der Herrschaft von Tassilo III. (748-788) einen regelrechten Wettkampf zwischen Herzog und Adel in der Frage der Klosterstiftungen gegeben zu haben. Tassilo III. errichtete und förderte Klöster in großem Umfang. In seiner Regentschaft setzte eine regelrechte Gründungswelle ein. Er selbst gilt als Stifter zahlreicher Klöster, auch wenn die Details teilweise unsicher sind. Gleichzeitig traten aber auch Adelige als Klostergründer auf. Vor allem im Westen des Herzogtums errichtete der frankenfreundliche Adel Klöster und stärkte so den fränkischen Einfluss, im Osten, als Gegengewicht zu dieser Entwicklung, der Herzog. Beide Gruppen waren sehr aktiv, beim Sturz Tassilos gab es in Bayern über 50 Klöster.66

Diese wurden vor allem an Flüssen – Donau, Lech, Inn, Altmühl - und an den Seen im Voralpenland (so Tegernsee, Schliersee oder Chiemsee) gegründet. So entstanden an der Isar zum Beispiel Schäftlarn und Moosburg.67

Interessant sind die weiten Verbindungen der bayerischen Klöster: Niederaltaich wurde stark von Mönchen von der Reichenau beeinflusst, Mondsee könnte Kontakte nach Montecassino gehabt haben. Beweise für die Verbindungen sind die Verbrüderungsbücher (Namenslisten, um der genannten Personen im Gebet gedenken zu können) der Reichenau und von St. Peter in Salzburg. Im Verbrüderungsbuch der Reichenau sind die Listen der Klöster Mondsee, Mattsee, Chiemsee, Niederaltaich und vielleicht auch Metten aufgeführt.68

Die Klöster waren unterschiedlich groß. Das Kloster St. Peter in Salzburg hatte nach seinem Verbrüderungsbuch im Jahr 784 bereits 124 verstorbene Klosterangehörige, Kloster Mondsee hatte nach dem Reichenauer Verbrüderungsbuch 73 Mönche und Herrenchiemsee etwa 75. Großklöster wie in St. Gallen, auf der Reichenau, in Lorsch und Fulda (mit 1000 Mönchen zur Fuldaer Blütezeit) gab es in Bayern jedoch nicht.69

In der Karolingerzeit wurde die Bistumsorganisation ausgebaut, und die Rolle des Bischofs gestärkt, der nun auch für weltliche Reichsdienste herangezogen werden sollte. Im Zuge dieser Entwicklungen verloren viele Klöster ihre Selbständigkeit und wurden den Bistümern übertragen, in denen sie lagen.

Die Ungarneinfälle zu Beginn des 10. Jahrhunderts stellten eine tiefe Zäsur dar, die kulturelle Tätigkeit ging zurück. Erhebliche Schäden sind zum Beispiel aus Weihenstephan oder Benediktbeuern überliefert.70

II. Moosburg

1. Kloster und Stift71

Auf der Synode von Dingolfing, einer Versammlung der weltlichen und geistlichen Würdenträger des Herzogtums Bayern, zu datieren auf 769/770, wird ein Abt Reginperht des Klosters Moosburg erwähnt.72 Es handelt sich dabei um die erste Nennung des Ortes.

Über das frühmittelalterliche Benediktinerkloster sind wir nur schlecht informiert. Vor allem die Gründungsphase liegt im Dunkeln. Ein Gründungsbericht oder eine entsprechende Urkunde sind für das Kloster Moosburg nicht vorhanden, ebenso wenig eine Gründungssage. Dennoch kann man aufgrund verschiedener Tatsachen die Entstehung des Klosters auf die 750er Jahre eingrenzen:

Ausgangspunkt für die Überlegungen ist die Person des Abts. Bei Reginperht muss es sich um den ersten Abt des Klosters handeln. Im Salzburger Verbrüderungsbuch von 784, das die Mitglieder und die Verstorbenen des Moosburger Konvents aufführt, wird nämlich nur Reginperht als Abt bezeichnet.73 Abt Reginperht ist bis 811 in Urkunden belegt, sodass seine Amtszeit nicht vor ca. 750 begonnen haben dürfte.74

Andererseits nennt das Salzburger Verbrüderungsbuch ca. 400 Namen von Mitgliedern und Gönnern des Moosburger Klosters, wobei von den Klostermitgliedern bereits 50 als verstorben aufgeführt sind. Um diese beträchtliche Zahl zu erreichen, war eine gewisse Zeit nötig, so dass die Klostergründung deutlich vor 769/770 erfolgt sein muss.75

Was den Gründer oder die Gründerfamilie anbelangt, werden verschiedene Theorien vertreten. Man hat Abt Reginperht als Mitglied der alten bajuwarischen Adelsfamilie der Fagana identifiziert und geht deswegen von einer Faganagründung aus.76 Andere rechnen Reginperht der bajuwarischen Sippe der Huosi zu.77 Teilweise wird Moosburg als „Hauskloster“ der

Aribonen bezeichnet.78 Man vermutet auch Herzog Tassilo oder die Familie der Agilolfinger als Klostergründer.79 Aufgrund der spärlichen Quellenlage kann zwar die Frage nach dem Stifter nicht eindeutig beantwortet werden, jedoch sprechen verschiedene Indizien für die Herzogsfamilie oder Tassilo selbst als Gründer.80

Grundlage für diese Erwägungen ist die Lage des Klosters. Die Klostergebäude befanden sich wohl am Kastulusplatz und auf dem Gebiet des heutigen Münsters. Während die Klostergebäude, wie in der Zeit üblich, vermutlich aus Holz errichtet wurden, war die Kirche schon aus Stein.81

Die Lage ganz am nördlichsten Rand des Stadtberges lässt sich damit erklären, dass das Kloster nicht frei auf dem Areal angelegt werden konnte, sondern dass sich auf dem Stadtberg bereits etwas befand. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um einen Gutshof in herzoglichem Besitz.82 Sowohl topographische als auch geographische Gründe sprechen für die Existenz solch eines Herzogshofs auf dem Stadtberg. Dieser Hof stellte einen Stützpunkt am Zusammenfluss von Isar und Amper dar. Von dort aus konnten sowohl das Ampertal als auch das Isartal erreicht und beherrscht sowie der Übergang über beide Flüsse gesichert werden. Außerdem kontrollierte er einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt bestehend aus den Straßen, die die Herzogsorte Neuching und Moosinning sowie Altenerding und Langenpreising miteinander verbanden und dann über die Isar nach Regensburg oder Straubing weiterführten. Moosburg war von diesen Höfen aus auch mit Gefolge bequem in einem Tag zu erreichen. An der heutigen Michaelskirche trafen sich außerdem zwei Handelsstraßen. Eine, die von Freising über die Münchener und die Thalbacher Straße über die Amper führte und eine, die über den heutigen Westerberg auf die Michaelskirche zulief.83 Außerdem reiht sich Moosburg in eine Kette von herzoglichen Höfen ein, die sich von Aschheim im Süden über Neuching und Ding bis Langenpreising im Norden als Sperrriegel gegen den vom Adel beherrschten Westen entlang der Isar zieht - Moosburg schließt die Lücke zwischen Ding und Langenpreising.84 Auch topographisch war die Lage Moosburgs für einen Herzogshof ideal. Auf einem leichten Höhenrücken gegen Hochwasser geschützt, gleichzeitig über den Baumwipfeln gelegen, was beides die Landwirtschaft erleichterte.85 Nicht zuletzt war der Ort auf einem von Sümpfen umgebenen Hügel gut gegen Angriffe zu verteidigen.

Auch der Ortsname unterstreicht diese Annahme. „Moosburg“ bedeutet „die von Sümpfen umgebene Burg“. Der Namensbestandteil „Burg“ kann verschiedene Bedeutungen haben. Er kann eine altgermanische Volks- oder Fluchtburg beschreiben. Diesen Namensbestandteil hängten die Germanen auch an die Namen der römischen Städte an. Außerdem benannte man so die befestigten Herrensitze und Königshöfe der Karolingerzeit. Seit Beginn des 12. Jahrhunderts wird unter „Burg“ auch der Markt verstanden. Angesichts der Tatsache, dass eine römische Stadt für Moosburg ausscheidet und der Ort bereits 817 als „Moseburch“ bezeichnet wird, weist der

Namensbestandteil –burg jedoch auf eine alte Fliehburg oder einen Herrensitz hin. Letzteres ist höchstwahrscheinlich die Erklärung für den Ortsnamen. Nach Meinung der Historikerin Gertrud Diepolder war Moosburg ein herzoglicher Ort. Sie geht davon aus, dass alle frühen „– burg“-Orte in Bayern, also auch Moosburg, herzoglich sind. Diese Schlussfolgerung wird noch dadurch gestützt, dass der bayerische Herzog Tassilo in der Moosburger Gegend Grundbesitz hatte. 86

Warum aber wurde Moosburg als Klosterort ausgewählt? Zunächst liegt Moosburg, von Freising abgesehen, in einem weitgehend klosterlosen Gebiet. Die nächsten Klöster im Süden sind Schäftlarn und Wessobrunn, im Westen Altomünster, Ilmmünster und Münchsmünster, im Norden die Klöster in Regensburg, Weltenburg und Metten, im Osten Niederaltaich, Postmünster und Isen.87 Es war also sinnvoll, zur Erschließung und Missionierung des Landes in der Moosburger Gegend ein Kloster einzurichten.

Ein wichtiger Grund dürfte auch die Rodungstätigkeit im Gebiet um Moosburg gewesen sein. Planmäßig ließen Herzöge und Adelige nach der Besiedelung der Flusstäler den umliegenden Wald roden. Auch der Zeitraum der Gründung in der Mitte des 8. Jahrhunderts spricht für dieses Motiv, wurden doch gerade in dieser Zeit intensive Rodungsaktionen durchgeführt. Da diese in der Freisinger Gegend vor allem der Herzog veranlasste, (Katalog 177) deutet die Tatsache, dass das Kloster Moosburg zumindest auch zum Zweck der Rodung gegründet wurde, darauf hin, dass der Herzog hinter der Errichtung des Klosters stand. Wahrscheinlich wollte er damit auch ein Gegengewicht zu den Rodungen des Adels der Umgebung schaffen. Dafür, dass das Kloster Rodungsaufgaben übernehmen sollte, sprechen auch die Besitzungen des Konvents in der Umgebung, die am Ende des 8. Jahrhunderts greifbar sind. Diese befanden sich unter anderem um Bergen, wo das Kloster Weinberge hatte, in Berghofen (bei Eching), Allershausen und Hummel. Tatsächlich rodeten und kultivierten die Moosburger Mönche in der Umgebung viel Land. Namen wie „Oberes“ und „Unteres Gereuth“ oder „Ober- und Unterreit“ gehen auf die Rodungen der

Mönche zurück.88

Entscheidend ist aber ein weiterer Aspekt. Moosburg lag in einem Gebiet, in dem die Einflusssphäre des fränkisch orientierten westbayerischen Adels auf jene der Agilolfingerherzöge traf.

Auch wenn Einzelheiten und Umfang nicht klar und überdies umstritten sind, so ist doch davon auszugehen, dass der Herzog im östlichen Teil des Herzogtums in größerem Umfang Ländereien besaß, seine Position durch Landesausbau überdies festigen konnte und in seinen Herrschaftsrechten akzeptiert war. Dagegen sah er sich im Westen mit mächtigen Adelsfamilien konfrontiert, die ihrerseits dort begütert waren und Landesausbau betrieben.89 Die Einflusssphären trafen an einer Linie Weltenburg-Moosburg-Inn aneinander, eine wichtige Grenze in unserem Gebiet war die Isar.90