12,99 €

Mehr erfahren.

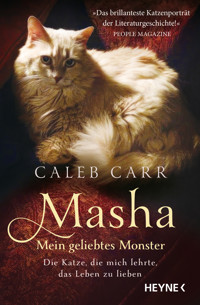

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Schon als Kind hatte der erfolgreiche Schriftsteller Caleb Carr eine ganz besonders innige Beziehung zu Katzen, die ihm in den schwierigen Verhältnissen, in denen er aufwuchs, Halt und Trost geben konnten. Auch als Erwachsener begleiteten ihn zahlreiche samtpfotige Freunde durchs Leben ― doch eine Katze war anders als alle anderen: Masha, die halbwilde Waldkatze, die er in einem Tierheim als fauchendes, kratzendes Bündel entdeckte und die nur ihm gegenüber Vertrauen fasste.

17 Jahre lang waren Caleb und Masha unzertrennlich ― der zurückgezogene, menschenscheue Literat und die eigensinnige, starke Katze, die über das riesige Haus und die umliegenden wilden und gefährlichen Wälder und Wiesen regierte. Ging es Masha schlecht, konnte nur Caleb ihr helfen. Und umgekehrt war es Masha, die ihn dabei unterstützte, seine chronische Krankheit mit immer wiederkehrenden Schmerzen zu ertragen ― ein fast blindes Verständnis zwischen Mensch und Tier. Wie kein anderer versteht es der belesene Katzenkenner, Mashas Verhalten zu entschlüsseln und zu beschreiben ― doch seine Hommage an Masha ist weit mehr als das Portrait einer außergewöhnlichen Katze: Eine bewegende und inspirierende Geschichte über das Leben und den Tod, über Abschied, Trauer und Liebe. Literatur vom Feinsten ― nicht nur für Katzenfreunde.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 630

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Caleb Carr

Masha – Mein geliebtes Monster

Die Katze, die mich lehrte, das Leben zu lieben

Aus dem Amerikanischen von Kerstin Fricke

Wilhelm Heyne Verlag

München

Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel My beloved Monster bei Little, Brown and Company, New York.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright der Originalausgabe © by Caleb Carr

Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2025 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)

www.heyne.de

Alle Rechte vorbehalten

Redaktion: Mona Gabriel, Leipzig

Umschlaggestaltung: Eisele Grafik Design nach einer Vorlage von Mario J. Pulice unter Verwendung eines Fotos von Caleb Carr

Innenbilder: © Caleb Carr

Herstellung: Franziska Polenz

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN 978-3-641-33055-2V001

Für sie:

Immer, jetzt, auf ewig

Und für jene, die vor ihr kamen,

deren Leben und zu oft tragisches Ende

mich so vieles gelehrt hat,

sodass Masha und ich uns gemeinsam

eine sichere Welt aufbauen konnten

Sie wird immer das Einzige sein,

das zwischen mir und dem schrecklichen Schmerz steht,

der daher rührt, in einer Welt zu leben, die

so

schrecklich

gemein ist.

Mark O. Everett»My Beloved Monster«, 1996

Inhalt

Teil 1 Schicksale

Einleitung Siebzehn Jahre

1 Die Begegnung

2 »Sie müssen diese Katze nehmen!«

3 Der Katzenjunge

4 Entfesselte Masha

5 Vor ein Rätsel gestellt

6 Masha legt noch einen drauf

7 Die Schichten des Geheimnisses

8 Die tapfere Verwundete

Teil 2 Arenen

9 Selbst Löwen ließen dort ihr Leben

10 Die blutigen Riten des Frühlings

11 UNA EX DEBILITATIS

12 Die »Treppe ins Nichts«

13 Wunden einer Kriegerkönigin

14 Eine zu erobernde Stadt

15 Sie hat was?

Teil 3 Feldzüge

16 Die Tierärztin

17 Wachkatze

18 Pakte

19 Echos

20 Gebundene Treue

21 Teufelskater und Dämonenhunde

22 Zwei Gebrechen, ein Kampf

23 Das Gespenst

24 Ein Handel

25 Göttinnendämmerung

26 Mors fortium

Epilog Vermächtnisse

Dank

Leseempfehlungen

Bildteil

Teil 1 Schicksale

Einleitung Siebzehn Jahre

In diesen Jahren verloren die Tage und Wochen für mich immer mehr an Bedeutung – im Gegensatz zu Mondphasen, dem Wind und den Jahreszeiten. Früher einmal hätte ich angemerkt, dass eine derart lange Zeitspanne eine bemerkenswerte Ehe, den Großteil einer Karriere oder die Entwicklung eines Kindes von der Geburt bis zum Highschool-Abschluss umfassen könnte. Aber all diese Meilensteine, die mir noch nie wichtig waren, wurden völlig bedeutungslos, als wir zusammen in dem Haus lebten, das ab dem Augenblick, in dem sie es betrat, mehr das ihre als das meine war. Nach und nach passte ich mein Zeitgefühl an ihres an, wobei ihres bestimmt wurde von Sonnenlicht und Dunkelheit, den Klängen des ständigen Windes, der mal mild, mal tosend durch den Kamin fuhr, und der sich ständig verändernden Form der leuchtenden Scheibe, die über den Nachthimmel wanderte und von ihr von zahlreichen Spähposten im Haus und im Freien beobachtet wurde. Wir gingen jeden Tag – und angesichts unserer gemeinsamen Gewohnheiten auch jede Nacht – den für die jeweiligen Stunden vorgesehenen Aktivitäten nach: ich dem Schreiben, sie dem Jagen und Verteidigen unseres Territoriums und wir beide dem Schlafen und der Nahrungsaufnahme. Aber jedes größere, vom Äußeren bestimmte Gefühl, dass das Leben weiterging, wurde letzten Endes von den Jahreszeiten beherrscht.

Dennoch gab es auch innere und alarmierende Anzeichen dafür, dass das Leben voranschritt: Wir litten beide unter Verletzungen und Krankheiten sowie den üblichen Unannehmlichkeiten des Alters, die uns daran erinnerten, dass die Jahre verstrichen und dass wir nicht mehr so stark oder so schnell, so geistesgegenwärtig oder so widerstandsfähig waren wie zu Beginn. Dennoch hörten wir beide niemals auf zu kämpfen gegen all die Versuche, unsere lang etablierten Routinen zu verändern. Was am Ende am meisten zählte, waren nicht die Leiden und Schmerzen, sondern die Tatsache, dass wir immer und in jedem nur denkbaren Moment währenddessen und danach füreinander da waren. Solange es nötig war, wurde die Zeit angehalten; erst wenn die akute Krise überstanden war, nahmen wir die Übermacht der großen unsichtbaren Uhr, die Licht von Dunkelheit, Wärme von Kälte, karge Äste von üppiger Vegetation trennte, wieder zur Kenntnis.

Wir waren dann stets unsere eigenen Zeitmesser. Selbstverständlich wussten wir beide, dass unsere Körper und Seelen über diese Eigenschaft verfügten, doch wir nahmen sie auch und vielleicht sogar noch eindringlicher beim jeweils anderen wahr. Verletzungen und Krankheiten, von denen wir uns nicht mehr so gut und langsamer erholten, bis jede davon Spuren zurückließ und dann veränderte, was sich nicht länger verbergen ließ, nicht mehr unmerklich blieb: Dies waren die unausweichlichen Anzeichen des Alterns sowie die Einschränkungen, die dieser unaufhaltsame Vorgang mit sich brachte, und sie zu ignorieren, fiel mit jedem Jahr schwerer. Es lag in unser beider Natur, dass wir danach strebten, diese Einschränkungen hinter uns zu lassen, was häufig mit Gefahren einherging und stets zum Verdruss des jeweils anderen geschah. Aber wir taten es dennoch, denn wir wussten beide, dass wir nicht allein sein würden, wenn wir ein angestrebtes Ziel nicht erreichten. Möglicherweise stellten wir diese tröstende Tatsache sogar auf die Probe, um uns ihrer Dauerhaftigkeit zu vergewissern. Schließlich war der manchmal entsetzliche Schmerz, der aus diesen leichtsinnigen Wagnissen resultierte, mit wenigen Ausnahmen nie derart immens wie der Trost, den uns die Gesellschaft des jeweils anderen während der Rekonvaleszenz bot. Das war etwas, das mich und vermutlich auch sie davon abhielt, uns einen Tag, an dem der Schmerz keine Linderung und keinen Trost mehr finden würde, überhaupt vorzustellen.

Siebzehn Jahre; und nun ist der Tag gekommen. Eine von uns bereits im Geiste, der andere in einem vernarbten, alternden Körper mit nur noch einer waghalsigen, der letzten riskanten Aufgabe, die noch bleibt: die Geschichte der gemeinsamen Existenz während all dieser Jahre zu erzählen. Denn das waren nun einmal Jahre, die ein ganzes Leben – wie unsere Methode, diese zu messen, auch aussehen mag – entscheidend formten; ein Leben, das in meinem Gedächtnis stets klar und deutlich präsent sein wird. Es war Mashas Lebenszeit: Masha, der Name, den sie sich selbst bei unserem Kennenlernen gab. Ja, sie war eine Katze, aber wenn Sie versucht sind, wenn auch nur für eine Sekunde, »nur eine Katze« zu sagen, kann ich nur hoffen, dass Sie trotzdem weiterlesen und herausfinden werden, wie eine bloße Katze nicht nur ihre wilde Welt beherrscht, sondern der meinen auch einen echten Sinn gegeben hat.

Angesichts derartiger Behauptungen stellt sich eine entscheidende Frage: »Aber wie konnten Sie so lange Zeit ganz allein mit einer Katze auf einem Berg leben?« Einige Leute fragten das recht erstaunt: Leute, die auf die Gegenfrage, ob es sie ebenso wundern würde, wenn ich mit einem Hund oder gar einem Pferd dort gelebt hätte, den Kopf schüttelten und erklärten, sich dieses Szenario durchaus vorstellen zu können – aber mit einer Katze? Solche Menschen sind im Allgemeinen auch nicht imstande, irgendwelche Erklärungen dazu angemessen zu verarbeiten, aber all jenen, die das können, kann ich nur versichern, dass das Erleben eines Menschen, der so lange Zeit nur mit einer Katze zusammenlebt, noch dazu in einer derart unwirtlichen Umgebung, in gewissem Maße von der Person, aber weitaus mehr von der individuellen Katze abhängt. Und Masha war in der Tat ein ausgesprochen seltenes Tier: eine Katze, die die Grenzen von Mut, Fürsorge und Hingabe immens ausdehnte. Sie glauben, eine Katze wäre dazu nicht in der Lage? Weit gefehlt!

Es gibt Aspekte ihrer Geschichte, bei denen Sie vermuten werden, ich hätte sie ausgeschmückt, doch ich kann nur beteuern, dass sich alles genau so zugetragen hat. Masha genoss die Art von Leben, das die meisten Katzen, die in kleinen Wohnungen oder Häusern eingesperrt sind, nur als kurze Eindrücke erleben können, ganz so, als würden sie sich eine glorreiche, wenngleich gefährliche Inkarnation ausmalen. Natürlich geschieht das oftmals mit den besten Absichten der Menschen, aber trotz allem verkümmern dabei die wilden Teile der Katzenseele, denn sie können über kein Reich im Freien herrschen … Kurz gesagt, die Art von Leben, von der die meisten Katzen nur träumen können:

Masha hat es geführt.

1 Die Begegnung

Die Fahrt in den Norden vor siebzehn Jahren dauerte tatsächlich nur etwas mehr als anderthalb Stunden, kam mir jedoch länger vor. Dieser falsche Eindruck entsteht bei mir immer, wenn ich durch Vermont fahre. Vermont ist ein Staat, dem viele New Yorker, mich eingeschlossen, ein bisschen ambivalent gegenüberstehen, was unter anderem daran liegt, dass die Vermonter (oder Vermunster, wie manch ein New Yorker sagt) zuweilen recht selbstgefällig, wenn nicht sogar regelrecht eingebildet oder gar feindselig wirken, weil sie sich als bodenständig betrachten. Ihrer Ansicht nach sind sie enger mit dem Land verbunden und respektieren es mehr als ihre Landsleute von nebenan. Einer meiner Freunde, der dort in der größten Stadt, Burlington, lebt, sagte mir beispielsweise einmal, dass Vermonter den Unterschied zwischen New Yorkern und ihnen mit »dem Unterschied zwischen Fleece und Wolle« vergleichen. Das ist genau die Art von dummen Sprüchen, die eine Salve kreativer Obszönitäten von den Bewohnern des Empire State auslösen.

Doch abgesehen von den regionalen Animositäten gab es an diesem Herbsttag weitaus unmittelbarere Gründe für mein Unbehagen. Zu jener Zeit wurden Tierheime im Nordosten Amerikas nämlich seit einigen Monaten von einer besonders ansteckenden und tödlichen Form des Zwingerhustens heimgesucht, und wenn man ein Tier adoptieren wollte, so wie ich es vorhatte, musste man sich gründlich vergewissern, dass man ein Tierheim aufsuchte, das sauber und nicht befallen war, wie das Heim am Rande von Rutland, Vermont, zu dem ich fuhr. Mein damaliger Tierarzt hatte es abgesegnet, und dieses Vorgehen war nicht einmal übermäßig übertrieben, denn zu den heimtückischen Eigenschaften dieser Krankheit gehörte, dass sie nicht wie viele andere Zwingerkrankheiten nur von den Katzen und Hunden innerhalb der Tierheime und Zuchtstätten untereinander übertragen wurde, sondern dass Menschen, die sich an einem infizierten Ort aufgehalten hatten, sie auch auf der Haut, der Kleidung und den Haaren hinaustragen und damit Tiere an anderen Orten anstecken konnten. Die Konsequenzen einer derartigen Sorglosigkeit waren immens, wie ich selbst kurz zuvor nach einem Besuch eines unsicheren Ortes hatte erfahren müssen: Nachdem ich meinem damaligen Tierarzt erzählt hatte, dass ich ein solches Tierheim aufgesucht und sogar ein Tier berührt hatte, schickte er mich auf direktem Weg wieder nach Hause, wo ich mindestens eine halbe Stunde lang sehr heiß duschen und darüber hinaus die Kleidung, die ich bei diesem Besuch getragen hatte, verbrennen – ja, verbrennen – sollte. Danach musste ich mindestens zwei Wochen warten, bevor ich in eines der geprüften Tierheime fuhr, womit zweifelsfrei sichergestellt werden sollte, dass ich die Krankheit nicht übertrug.

Als er das sagte, gab ich eine leise, traurigere Version einer dieser Salven von Obszönitäten von mir, zu denen New Yorker nun einmal neigen, wie ich bereits erwähnte. Endlich war ich bereit, eine weitere Katze zu adoptieren, konnte es sogar kaum erwarten, dabei hatte es lange Monate des Trauerns gedauert, bis ich diesen Punkt erreichte. Meine letzte Gefährtin Suki war nach vier Jahren des unerwarteten, aber sehr engen Zusammenlebens dahingerafft worden. Katzen mit Freigang haben eine schrecklich kurze Lebenserwartung (gerade mal vier bis fünf Jahre), erst recht jene in einer derart abgelegenen Wildnis wie der, in der wir wohnten. Bevor sie mir begegnet war und beschlossen hatte, dass ich ein Mensch sei, dem sie vertrauen konnte, hatte Suki bereits zwei Jahre lang allein gelebt und mindestens einmal in der Wildnis Nachwuchs bekommen – und so dem Schicksal auf bewundernswerte Weise getrotzt. Dennoch war ihr Verschwinden ein schrecklicher Schlag, und ich hatte wie gesagt einige Zeit gebraucht, bis ich zu dem Punkt gelangte, an dem ich bereit war, jemand Neues in meine Welt einzulassen. Die Aussicht, weitere zwei Wochen zu warten, nachdem ich mich endlich dazu durchgerungen hatte, war demzufolge eine ziemliche Enttäuschung, allerdings auch meine eigene Schuld, und ich musste sie akzeptieren.

In den Taconic Mountains kommt der Winter eher früh als spät, und da mich der Herbst abermals an diese Tatsache erinnerte und ich vor Kurzem aus einem kleinen, heruntergekommenen Häuschen in ein viel zu großes neues Haus gezogen war, dessen Bau mich beinahe in den finanziellen Ruin getrieben hätte, beschlich mich so langsam das Gefühl, dass neue Gesellschaft nicht nur wünschenswert, sondern sogar notwendig wäre. Wenn man am Fuß eines besonders massiven Bergs namens Misery lebt, auf dem es von Bärenhöhlen, Kojotenrudeln, blutrünstigen Riesenwieseln, die auch Fischermarder genannt werden, und diversen anderen Raubtieren nur so wimmelt, spürt man überdeutlich, wie brutal und grausam die Natur sein kann – insbesondere sobald die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken und der Schnee einen Meter hoch liegt. Dazu kam, dass ich ohnehin unter einigen chronischen Gesundheitsproblemen litt, die schon vor langer Zeit dazu geführt hatten, dass ich mich von meinen Mitmenschen zurückzog und recht einsiedlerisch hauste. All das zusammen ließ meine Lebensumstände nahezu beängstigend erscheinen, und mir wurde umso wichtiger, ein anderes Lebewesen um mich zu haben, mit dem ich diese bevorstehenden langen Monate verbringen konnte.

Daher begann ich rasch damit, mir online Fotos von verfügbaren Katzen in annehmbaren Tierheimen anzusehen. Selbstverständlich darf man bei der Adoption eines Tiers nicht nur vom Aussehen ausgehen: Die Chemie zwischen Mensch und Tier ist von weitaus größerer Bedeutung, was vielleicht auch (aber nicht nur) die vielen gescheiterten Adoptionen während der Covid-19-Pandemie erklärt, als Besuche vor der Adoption größtenteils nicht erlaubt waren. Zudem ist das keine einseitige Angelegenheit: Wie auch immer die eigenen Gefühle hinsichtlich eines möglichen neuen Mitbewohners aussehen mögen, so muss man auch dem Tier die Chance und das Recht geben, selbst zu entscheiden, ob man die richtige Person für es ist. (Falls es Ihnen seltsam vorkommt, dass ich hier auf das Wort »Haustier« verzichte, kann ich dazu nur sagen, dass es mir stets wie ein Diminutiv erschien, hinter dem sich unzählige Arten des Missbrauchs verbergen können.) Was die Fotos anging, so schien es in Rutland durchaus einige interessante Kandidaten zu geben, und da mein Tierarzt sein Okay gegeben hatte, beschloss ich, dort anzurufen und einen Besuchstermin zu vereinbaren.

Da erhielt ich den ersten Hinweis darauf, dass mir etwas Ungewöhnliches bevorstand: Man teilte mir mit, dass sie dort sogar mehr Katzen hätten, als auf ihrer Website vorgestellt wurden, doch als ich nach dem Grund dafür fragte, bekam ich von der Stimme am anderen Ende der Leitung nur ausweichende Antworten. Es lag nicht am Zwingerhusten, versicherte mir die merklich abgelenkte Tierheimmitarbeiterin, als ich nachhakte, allerdings wäre es in Bezug auf die Kandidaten für eine Adoption vermutlich am besten, wenn ich persönlich vorbeikäme und mich umschaute.

Der Gedanke, dass dies eine perfide Taktik der Vermunster sein könnte, ging mir durchaus durch den Kopf, doch ich versuchte, derart provinzielle Gefühle zu unterdrücken, während ich gen Norden fuhr. Nachdem ich etwa die Hälfte der Strecke zum Tierheim zurückgelegt hatte, war der Großteil meiner Unsicherheit in der Tat verschwunden, und ich fühlte mich bereit, mich allem zu stellen, was mich dort erwarten mochte.

Wie sehr ich mich doch irrte.

Die Rutland County Humane Society lag wie die meisten derartigen Einrichtungen nicht in der Stadt, die dem County ihren Namen gegeben hatte, sondern gleich außerhalb davon, in diesem Fall in einer kleinen Gemeinde namens Pittford. Auch das Gebäude war nicht ungewöhnlich: ein flaches, etwas verwinkeltes einstöckiges Haus im Retrostil, umgeben von Hundezwingern und anderen verräterischen Hinweisen. Es wirkte relativ friedlich, als ich davor parkte, trotz des erwartbaren Gebells der Hunde, die sich in diesem Moment draußen aufhielten und allem Anschein nach glaubten, ich wäre derjenige, der sie von ihren Ketten befreien könnte. Doch sobald ich das Gebäude betrat, umfing mich eine andere Atmosphäre. Diese ließ sich wohl am besten als kontrollierte Dringlichkeit beschreiben, da Männer und Frauen, die ganz oder teilweise in OP-Kittel gekleidet waren, von einem Ort zum anderen eilten und offensichtlich versuchten, einem Übermaß an Arbeit Herr zu werden.

Dieses Übermaß ließ sich schon im Hauptflur, der zwischen den Büros und Untersuchungsräumen verlief, deutlich erkennen: Käfige in sämtlichen Größen und Formen, alle voller Katzen, drei- oder vierfach an der Wand gestapelt. All dies zusätzlich zu den Tieren und Bewohnern der diversen Räume, in denen die übliche Ansammlung an Schnurrhaarträgern untergebracht war. Ich fragte einen vorbeieilenden Mitarbeiter, was hier los war, und bekam eine hastige Erklärung. Anscheinend war das Haus einer älteren, abgeschieden lebenden Person, eines jener Menschen, durch die der Begriff »Katzenmensch« im Großteil der Öffentlichkeit eine derart negative Bedeutung erhalten hat, vor ein paar Tagen durchsucht worden, und zwar aus den üblichen Gründen: Nachbarn hatten sich über unerträglichen Gestank und Geräusche aus dem kleinen Haus der Frau beschwert, und als sich die Mitarbeiter des Veterinäramts Zutritt verschafften, fanden sie über sechzig Katzen, die dort, wo eigentlich ihr Zuhause sein sollte, ums Überleben kämpften.

Derart schreckliche Häuser und die Menschen, die sie in dem Irrglauben, den Tieren etwas Gutes zu tun, erschaffen, sind nichts Ungewöhnliches (was wahrlich eine Schande ist), aber dieser Fall war in jeder Hinsicht extrem. Zuerst einmal hatten Tierheime gefunden werden müssen, um die vielen Katzen unterzubringen und sie zu waschen. Hygiene war in dem kleinen Haus offenbar ein Fremdwort gewesen (das Parkett war derart mit Urin getränkt gewesen, dass das Holz ganz schwammig war). Und zu guter Letzt mussten alle Tiere noch sterilisiert und kastriert werden. Das war ein gewaltiges Unterfangen, bei dem die Mitarbeiter so vieler Tierheime wie nur irgend möglich zum Einsatz kamen, genau wie die großzügigen Tierarztpraxen der Gegend, die mithelfen wollten. Man sagte mir, dass sie so langsam alles unter Kontrolle hätten, ich mich aber gern schon einmal allein umsehen könne und sie so bald wie möglich jemanden zu mir schicken würden.

Während ich all diese Informationen verarbeitete, machte ich mich daran, die verängstigtsten, noch immer genesenden Katzen in den Käfigen genauer in Augenschein zu nehmen. Einen Moment lang dachte ich darüber nach, auf welch tragische Weise der Verstand eines Menschen verschroben sein musste, dass es zu derart schrecklichen Auswüchsen kommen konnte, doch schon war der Augenblick verstrichen: Ein Funkeln auf Bodenhöhe fiel mir ins Auge, und ich drehte mich um. Zuerst glaubte ich schon zu halluzinieren, da die Farbe mich sehr an Suki erinnerte und ich ihr Fell stets für einzigartig gehalten hatte. Golden mit einem fast wolkenartigen Fleckchen reinem Weiß an den Haarspitzen, was beeindruckend und schön, in einigen Lichtverhältnissen gar ätherisch ausgesehen hatte. Und nun sah ich es erneut, jedenfalls bildete ich mir das ein. Neugierig trat ich näher.

Unten in Bodennähe befand sich, eingesperrt in einem der kleinen Reisetragekörbe, die dem Menschen das Leben sehr erleichtern, es ihren Insassen jedoch weder erlauben, sich ganz aufzurichten, noch, sich komplett auszustrecken, eine junge Katze, eindeutig weiblich (die kleinere, zartere Größe und Kopfform sind der erste und schnellste Indikator, um dies zu bestimmen), mit den größten Augen, die ich je gesehen hatte. Sie hatte mich ganz eindeutig früher bemerkt und gespürt, als ich auf sie aufmerksam geworden war, und nun beäugte sie mein Näherkommen angespannt, vielleicht sogar flehentlich. Ich hatte mich nicht geirrt, denn ihr Fell ähnelte auf den ersten Blick stark Sukis, wenngleich es einige bedeutsame Unterschiede gab: Suki war eine Kurzhaarkatze gewesen, wohingegen diese hier langes Fell hatte, das in flachen Schichten anlag, sodass sie nicht allzu aufgeplustert aussah. Doch ihr Schwanz, der sich wie eine Flaschenbürste oder ein Staubwedel prächtig in alle Richtungen erstreckte, ließ sich nur als lang und üppig beschreiben. Darüber hinaus hatte diese Katze, anders als Suki, deren Augen in einem hellen Smaragdgrün geleuchtet hatten, Augen in einem bemerkenswert dunklen Bernsteinton – der fast an Gold erinnerte –, die zudem in Relation zu ihrem Kopf riesig wirkten. Ihre Form war fast rund (ganz im Gegensatz zu den exotischeren mandelförmigen oder ovalen Augen der meisten Hauskatzen), und die Pupillen waren ganz geweitet, obwohl sie sich in einem hell erleuchteten Raum befand. Das beruhte zweifellos auf Furcht oder Unbehagen, doch sie wirkte nicht, als hätte sie Schmerzen oder große Angst. Sie schien eher nervös zu sein, was angesichts der Umstände, unter denen man sie gefunden hatte, absolut gerechtfertigt war. Als ich mich ihr jedoch langsam näherte, schien auch diese Erklärung nicht zu stimmen.

Aus der Nähe erschien mir der forsche Blick aus ihren großen Augen eher wie eine beharrliche Suche, was ziemlich eindrucksvoll wirkte. Dies war in der Tat einer der kommunikativsten Blicke, den ich je bei einer Katze gesehen hatte: Die Augen waren ganz nach vorn gerichtet, was man eher bei Groß- als bei Hauskatzen sieht. Sie schien alles, was sie wahrnahm, nur zu gut zu verstehen – insbesondere mich. Als sie den Kopf an die Käfigtür presste, konnte ich sehen, dass Nase und Kinn weiß gepudert und, anders als bei den meisten Mischlingskatzen, eher flach als prominent waren, wodurch sie sicher ein größeres Blickfeld hatte. Auf beiden Kopfseiten standen Fellbüschel ab, was an die Mähne eines Luchses oder jungen Löwen erinnerte, und diese ging wiederum in eine ungewöhnlich dicke und beeindruckende Halskrause über, diesen Kragen aus überschüssiger Haut um den Hals einer Katze, an dem ihre Mütter sie hochheben und durch die Gegend tragen, wenn sie noch ganz klein sind. (Und von dem einige Menschen, selbst solche, die bei Tierärzten arbeiten, fälschlicherweise glauben, sie könnten eine erwachsene Katze kontrollieren oder gar hochheben, wenn sie sie an dieser Stelle packen. Die meisten Katzen empfinden eine solche Behandlung als unangenehm, und manche vergelten das sogar mit Krallenhieben.) Außerdem hatte sie außerordentlich lange weiße Schnurrhaare, die wie zwei gebogene, dichte Büschel aus ihrem weißen Mäulchen entsprangen und diese Aura reger Weisheit, wie sie viele Großkatzen umgibt, ebenso verstärkten wie die lebhaften Ohren, die bei jedem Geräusch zuckten und sich drehten.

Alles in allem waren dies Merkmale von etwas, das allgemein als »Kätzchengesicht« bezeichnet wird, und das aus gutem Grund: Dieses Aussehen wird eindeutig mit jungen Katzen in Verbindung gebracht. Aber noch viel wichtiger (allerdings weniger rührselig) ist, dass diese nach vorn ausgerichteten Augen bei erwachsenen Katzen demselben Zweck dienen wie bei ihren großen wilden Vettern. Dadurch verfügen sie über eine koordiniertere Binokularität (oder ein besseres räumliches Sehen), insbesondere beim nächtlichen Herumstreunen und Jagen. Zudem sollte man sich vor Augen führen, dass kätzchenhaft nicht unwissend oder naiv bedeutet. Junge Katzen haben eine der steilsten natürlichen Lernkurven. Nach der Entwöhnung beobachten sie ihre Umgebung während der ersten Lebenswochen ganz genau, ahmen ihre älteren Artgenossen nach und testen selbst vieles aus. Das tun sie auch und insbesondere dann, wenn sie einfach zu spielen scheinen; und all das dient dem Zweck, dass sie bereit sind, auf eigenen Beinen zu stehen, sobald ihre Mutter sie verstößt, was in der Wildnis schon nach gerade mal vier oder fünf Wochen passieren kann.

Jagte diese Katze etwa mich? Das schien nicht die passende Erklärung zu sein, obwohl die Tatsache, dass sie mich längst bemerkt hatte, bevor sie mir auch nur aufgefallen war, darauf schließen ließ, dass sie etwas im Schilde führte. Was mich durchaus faszinierte, weil es das beste Beispiel dafür war, wie Katzen menschliche Wesen studieren, identifizieren und auswählen.

Als ich mich ihr näherte, drückte sie die Nase und das Gesicht weiter eindringlich gegen die dünnen, einander kreuzenden Gitterstäbe des Käfigs und schien mir mit ihrer Selbstsicherheit und Beharrlichkeit vermitteln zu wollen, dass ich durchaus zu Recht an ihr interessiert war, meine Hauptaufgabe jedoch erst einmal darin bestünde, sie aus diesem Käfig zu holen. Bei diesem Gedanken musste ich lächeln, und ich beugte mich zu ihr hinunter, jedoch nicht so nah, dass sie mich nicht mehr sehen konnte (auf sehr kurze Distanz – also näher als etwa fünfzehn bis zwanzig Zentimeter – nimmt die Sehschärfe von Katzen deutlich ab). Dann fing sie an zu reden, nicht so wiederholt und laut wie andere Katzen, sondern eher im Plauderton. Ich reagierte sowohl mit Geräuschen als auch Worten und hob, was noch entscheidender war, eine Hand, damit sie meinen Geruch aufnehmen konnte. Erfreut nahm ich zur Kenntnis, dass sie meine Hand beschnüffelte und offenbar zufrieden zu sein schien. Danach schloss und öffnete ich mehrfach langsam die Augen und machte dieses langsame Blinzeln, das Katzen als Zeichen der Freundschaft ansehen. Sie wirkte dafür empfänglich und ließ sich ein bisschen Zeit, bis sie mit einem ähnlichen Blinzeln reagierte. Zu guter Letzt ahmte sie die Bewegung meiner Hand nach, indem sie eine ihrer ziemlich riesigen Pfoten gegen meine Hand drückte, als würden wir einander schon recht lange kennen: eine intime Geste.

Es mag den Anschein erwecken, als würde ich zu viel in diese wenigen, recht einfachen Interaktionen hineininterpretieren, insbesondere in etwas derart Simples wie das Beschnüffeln meiner Hand. Allerdings sind die Dinge bei Katzen nie so einfach, wie sie aussehen. Gerüche sind für Katzen beispielsweise nicht nur ebenso wichtig wie für Hunde, Pferde oder so gut wie jedes andere Tier, sondern vielleicht sogar noch entscheidender: Abgesehen davon, dass Katzenaugen auf kurze Distanz weniger effektiv sind, schränkt helles Licht ihre Leistungsfähigkeit noch weiter ein. Erst auf mittlere bis große Entfernung erweist sich ihr Sehvermögen als wahrlich überragend, insbesondere wenn es nahezu dunkel ist (sie sind im Grunde genommen dämmerungsaktiv, also am aktivsten in den Stunden vor dem vollständigen Sonnenuntergang und vor der Morgendämmerung), was auch ihre zuweilen vorgeblich verrückten nächtlichen Aktivitäten erklärt. Wenn man einen gut beleuchteten Raum betritt und eine Katze einen aus einiger Entfernung misstrauisch beäugt, tut sie das, weil man für sie in diesem Moment nur eine verschwommene Gestalt darstellt, die sie anhand von Geräuschen und Gerüchen identifizieren will. Unsere Stimmen sind für nahezu alle Katzen wichtige erste Hinweise auf unsere Identität – oder auch wieder nicht, was davon abhängt, wie vertraut sie mit uns sind und was unsere chemischen Ausdünstungen, die wir selbst größtenteils gar nicht wahrnehmen, über unsere Absichten verraten.

Im Volksmund heißt es, Katzen könnten oftmals die Einstellungen und Absichten von Menschen erkennen. Was sie in der Tat spüren, sind Emotionen wie Nervosität oder Feindseligkeit und sogar Krankheiten, die wir ausstrahlen. Gehen von uns jedoch Wärme, Ruhe und Vertrauen aus, können sie das ebenso wahrnehmen. Aber das ist keine geheimnisvolle Fähigkeit: Katzen sind außerordentlich empfindlich für Düfte und insbesondere Pheromonabsonderungen, die viele andere Kreaturen, Menschen eingeschlossen, abhängig von ihrer Stimmung und ihrem körperlichen Zustand verströmen. Diese verblüffende Fähigkeit, die sich als Teil ihrer Raubtierwahrnehmung entwickelte, wurde im Laufe der Zeit erweitert um die dem Selbsterhalt dienende Einschätzung von Tieren, die eine Gefahr für sie darstellen können. Dazu greifen sie nicht nur auf ihre Nase, sondern auch auf das Jacobson- oder Vomeronasal-Organ zurück, das sich in und oberhalb ihres Gaumens befindet (und das sie in Form der Flehmen-Reaktion einsetzen, bei der sie auf markante Weise das Maul öffnen und dadurch atmen, was an ein Fauchen erinnert, jedoch keines ist). Diese Fähigkeit ist chemisch komplex und wichtig für ihr Überleben, und zwar sowohl beim Jagen als auch bei der Verteidigung. Und seit ihrem damaligen Entschluss, unter uns Menschen zu leben, hat ihnen das nicht nur dabei geholfen, herauszufinden, welche möglichen Beutetiere und Gefahren sich in ihrer Umgebung befinden, vielmehr können sie so auch feststellen, welchen Menschen sie vertrauen können und welchen nicht und mit wem sie sich verbunden fühlen.

Einfach ausgedrückt: Wenn man ein Mensch ist, der Katzen als nicht vertrauenswürdig oder unheimlich ansieht, wirkt sich dieser Mangel an Vertrauen auf jede Begegnung mit ihnen aus. Man strahlt das unwillkürlich aus, und zwar in Form chemischer Absonderungen, und keine Katze will etwas mit einem zu tun haben. Auf ähnliche Weise rechtfertigen Menschen mit einer Katzenallergie oftmals ihre Abneigung gegen Katzen, indem sie den Mythos verbreiten, Katzen könnten aus Heimtücke bewusst eine Fehlfunktion des menschlichen Immunsystems herbeiführen. Anstelle einer Person, die kein Geheimnis aus ihrem Unbehagen macht, ziehen Katzen stets jemanden vor, der zumindest glaubt, ein Katzenfreund zu sein, was nicht immer der Wahrheit entsprechen muss – was sich an dem Beispiel der Frau aus Rutland zeigt, in deren Haus man mehr als sechzig Katzen gefunden hatte. Hunde neigen dazu, blind zu vertrauen, sofern und solange sie nicht aufgrund von Misshandlungen umsichtiger geworden sind, und manchmal geschieht nicht einmal das. Ganz im Gegensatz dazu schenken Katzen einem Menschen von Anfang an Vertrauen nur in engen Grenzen, die auf ihrem Ersteindruck von dieser Person basieren. Diesen gewinnen sie, ob es dem Menschen nun gefällt oder nicht; er lässt sich nicht vom Menschen verfälschen und muss in regelmäßigen Abständen erneuert werden – sofern der erste Eindruck denn positiv ausfällt.

Diese Eigenschaft verleiht Katzen ihre augenscheinlich prüfende und reservierte Art: Sie halten sich in der Tat zurück und mustern uns, bis sie sich ein Urteil über uns gebildet haben, und dieser Selbstverteidigungsmechanismus ist nicht nur eine Facette ihrer Anatomie, ihrer Sinne und ihrer Natur, sondern auch ihrer vergleichsweise geringeren Domestikation. Zwar ist der exakte Zeitpunkt ihres Auftretens innerhalb menschlicher Gemeinden weiterhin umstritten, doch das Entscheidende daran ist die Tatsache, dass sie selbst dann, als ihre vermeintliche Domestizierung eingetreten war, nicht auf dieselbe Art und Weise wie viele andere Tierarten von uns abhängig wurden. Sie kamen aus reiner Bequemlichkeit in unser Leben, weil unsere Nahrung ihre Beutetiere anlockte (vor allem Nagetiere und Vögel) und weil sie Spaß daran hatten, unseren Müll nach essbaren Happen zu durchsuchen. Da sie derart unabhängig blieben, reagierten sie auch nie auf Bestrafung oder negative Beeinflussung in Form von Disziplin und Training: Sie brauchten uns nicht, sondern nutzten uns eher aus. Ihre Loyalität hing von gegenseitigem Respekt und anständiger Behandlung ab. Bis zum heutigen Tag haben sie sich einen von Tier zu Tier unterschiedlichen, aber hohen Grad dieses wilden Elements bewahrt, auf das sie voll und ganz zurückfallen, wenn sie schlecht behandelt werden (oder manchmal auch nur schlicht die Gelegenheit dazu bekommen): Dann verschwinden sie eines Nachts und bleiben den Menschen oftmals völlig fern.

Die junge Katze, die ich gerade ebenso intensiv musterte wie sie mich, war ganz eindeutig damit beschäftigt, meine Eignung auf eine Art und Weise zu ergründen, die an ein wildes Tier erinnerte – oder war sie etwa derart wild, dass sie sich längst entschieden hatte und mich dazu drängte, die Sache nicht weiter hinauszuzögern und es ihr gleichzutun?

Bald würde ich einige Antworten erhalten. Ich rief die Mitarbeiterin wieder zu mir und zeigte auf den Käfig. Die Frau nickte und lächelte – bis sie sah, auf welche Katze ich deutete. Im Anschluss schaute sie sich um und zog eine weitere Frau hinzu, die allem Anschein nach die Aktivitäten im Flur überwachte und Informationen auf einem Klemmbrett notierte, um ihr etwas ins Ohr zu flüstern. Die zweite Frau musterte erst mich und dann den Käfig, nickte ebenfalls (jedoch ohne zu lächeln) und wandte sich achselzuckend erneut der anderen zu, wobei sie etwas sagte wie: Na ja, wenn er sie sehen will, dann soll er das eben tun …

Mit zaghaften, zögerlichen Schritten kam die Frau auf mich zu.

2 »Sie müssen diese Katze nehmen!«

Als die Frau mir näher kam, fiel mir auf, dass ihre Zurückhaltung nicht etwa auf Nervosität, sondern auf nackter Angst beruhte. »Diese hier«, sagte ich und deutete auf den Käfig mit der goldenen Katze. »Könnte ich vielleicht ein wenig Zeit mit ihr verbringen?«

»Ja, diese Katze«, erwiderte die Frau skeptisch. »Nun ja …«

Ich versuchte, ihre Miene zu deuten. »Gibt es ein Problem? Sind die Katzen aus diesem Haus noch nicht zur Adoption freigegeben?«

Ihre nächsten Worte verblüfften mich. »Nein, nein, diese Katze hatte mit dem Haus der Dame nichts zu tun. Sie kommt woandersher – eine Familie hat sie in ihrer Wohnung eingesperrt zurückgelassen, nachdem sie weggezogen ist. Sie war tagelang dort und hatte nur wenig Futter, das rasch zur Neige ging. Wir wurden nur auf sie aufmerksam, weil die Nachbarn irgendwann ihre Schreie hörten und – Geräusche …«

»›Geräusche‹?«

»Ja. Krach und Scheppern – sie wollte eindeutig da raus.«

»Verständlich.« Ich drehte mich wieder zu der Katze um. Ihre riesigen Augen wirkten nun noch flehentlicher, und je länger sie mich ansah, desto größer wurde mein Mitgefühl. Aber auch ihr Stolz war offensichtlich. Ich musste erst einmal verarbeiten, was ich eben erfahren hatte. »Wie kann irgendjemand sie einfach … zurücklassen, sie noch dazu einsperren …?«

»Das kommt bedauerlicherweise recht häufig vor«, erwiderte die Frau. »Also, wenn Sie möchten, bringen wir sie in ein Besuchszimmer, damit Sie sie kennenlernen und sich entscheiden können.« Sie fing an, die Käfige umzustapeln, damit sie an den der goldenen Katze herankam. »Und lassen Sie sich ruhig Zeit«, fügte sie hinzu, was für mich eher wie ein Flehen als wie eine Erlaubnis klang. Möglicherweise merkte sie das selbst, da sie rasch ergänzte: »Wie Sie sehen können, haben wir gerade sehr viel zu tun …« Doch auch jetzt schien es ihr eigentlich nicht darum zu gehen. Vielmehr wollte sie offenbar, dass ich mir besonders viel Zeit ließ, um darüber nachzudenken, ob ich diese Katze wollte – doch warum sie das tat, war mir schleierhaft.

Wir gingen den Flur entlang zu einem recht großen Raum mit Polsterstühlen und einem Sofa sowie einigen Klettergerüsten, die zu Katzenbetten führten. »Seit wann ist sie hier?«, erkundigte ich mich. »Bestimmt noch nicht lange, denn sie ist wunderschön – irgendjemand muss sich doch für sie interessiert haben.«

»Ja, das sollte man meinen …«, setzte die Frau an, unterbrach sich dann jedoch abrupt. »Aber sie ist schon eine Weile hier.«

Was mich erstaunte. »Ist das eine besondere Rasse? Sie kommt mir irgendwie so vor.«

»Einer der Tierärzte meinte, dass sie eine reinblütige Sibirische Katze ist.«

Eine Sibirische Katze? Von dieser Rasse hatte ich noch nie gehört. Doch dies schien der falsche Zeitpunkt zu sein, um weitere Fragen zu stellen. Die immer noch sichtlich beunruhigte Frau führte mich in den Besuchsraum und gab mir zu verstehen, dass ich mich auf die Couch setzen sollte.

»Okay!«, sagte sie, nachdem ich Platz genommen hatte, und stellte den Käfig so neben mich, dass er ihr nicht den Weg zur Tür versperrte. »Lassen Sie mich nur eben …«

Sie warf einen Blick über die Schulter, als wollte sie sich vergewissern, dass die Tür noch offen stand, dann zog sie den Riegel des Tragekorbs zur Seite und wich hastig zurück, als hätte sie gerade eine Bombe fallen lassen, die jeden Moment in die Luft fliegen könnte. »Lassen Sie sich wie gesagt gern Zeit«, sagte sie erneut und war auch schon schnellen Schrittes auf den Flur geeilt, um die Tür hinter sich zu schließen.

Das alles kam mir sehr merkwürdig vor. Aber da ich nun einmal mit der Katze allein war, öffnete ich die Käfigtür ganz, und schon kam sie heraus, vorsichtig, aber mutig, ebenso am Raum wie an mir interessiert. Es wurde schnell offensichtlich, dass sie schon einmal hier gewesen war, denn sie brauchte nicht lange, um sich zu orientieren, und dann richtete sie die großen gold-schwarzen Augen auf mich. Ich murmelte eine Begrüßung und ließ sie ein weiteres Mal an meiner Hand schnüffeln, bevor ich versuchte, sie zu streicheln. Dann wurde sie sehr schnell ungemein aktiv und einnehmend, gestattete mir nicht nur, sie zu streicheln, sondern sprang sogar auf die Rückenlehne der Couch, um sich einen gründlicheren Eindruck von mir zu verschaffen, indem sie mir ihre großen Vorderbeine und Pfoten auf den Kopf legte und auf meinen Haaren herumkaute (eine weitere chemische Beurteilung mithilfe des Jacobson-Organs). Danach sprang sie wieder zu Boden, stieß – oder vielmehr rammte – den Kopf gegen mich und drehte dabei den Hals, um sich zuneigungs- und ziemlich kraftvoll an mir zu reiben, bevor sie zu guter Letzt ihr bestes Argument vorbrachte.

Sie fing an, herumzurennen und auf jedes Möbelstück und jede Kletterstruktur im Raum zu springen, um nach jeder Mission zu mir zurückzukehren, als wollte sie mir auf diese Art und Weise demonstrieren, dass sie gesund und aufbruchbereit war. Tatsächlich sprang sie sogar in die Luft und stieß sich im wahrsten Sinne des Wortes mit den Beinen von einer Wand ab, als wäre sie eine Akrobatin – was selbstverständlich für alle Katzen gilt. Sie war bemerkenswert schnell, und rasch erkannte ich auch den Grund dafür. Ihr Schwanz war nicht nur besonders flauschig, vielmehr glich er unter dem Fell einer besonders kräftigen Gliedmaße, und sie setzte ihn als Gegengewicht ein, meiner Meinung nach jedoch weniger wie eine Hauskatze, sondern eher wie eine Schneeleopardin (ein Vergleich, der für eine Sibirische Katze nahelag, wie mir aufging, da sie mir wie eine Miniaturversion dieser Großkatze erschien). Der Schwanz einer Katze ist nicht mit dem eines Hundes zu vergleichen, sondern eher wie ein fünftes Bein, das direkt mit der Wirbelsäule und dem zentralen Nervensystem verbunden und wichtig für ihre Geschwindigkeit und Sicherheit ist, da sie ihn herumschwenken muss, um die schnellen Körperbewegungen damit auszugleichen. Die meisten sogenannten Hauskatzen haben allerdings dünnere Schwänze, als ihn diese Turnerin besaß. Was immer Sibirische Katzen auch waren, so mussten sie meiner Meinung nach erst seit sehr kurzer Zeit zu den Hauskatzen zählen.

Vorausgesetzt, sie waren überhaupt domestiziert: Das goldene Kätzchen bewegte sich weiterhin wild, dabei jedoch völlig kontrolliert und leistete sich keinen dieser Ausrutscher, die das Internet derart in Verzückung bringen können. Ich gab weiterhin Geräusche von mir, während sie herumsauste, und ließ diese immer lauter werden. Sie lauschte darauf und auf meine gelegentlich bewundernden Worte, deutete sie korrekterweise als lobend und wurde sogar noch lebhafter. Ich passte meine Geräusche immer wieder an und achtete darauf, welche Laute sie bevorzugte.

Das geschah jedoch nicht zufällig. Das lange Zusammenleben mit Katzen hatte mich etwas Fundamentales über die Namensgebung gelehrt: Gibt man ihnen genug Auswahlmöglichkeiten und nutzt verschiedene übertriebene Konsonanten und vor allem Vokallaute, entscheiden sie sich irgendwann selbst für einen Namen, indem sie auf diese Geräusche reagieren. Sobald sie ihre Wahl getroffen haben, hören sie genauso gut wie ein Hund auf diesen Namen (ob sie dem damit verbundenen Befehl gehorchen, ist jedoch eine ganz andere Sache). Der Grund dafür, dass man dieses Verhalten bei Katzen so selten sieht, liegt schlicht und ergreifend daran, dass die Menschen ihnen Namen geben, die bei der Katze selbst keinen Anklang finden – Namen, die oftmals viel zu lang und zu absurd sind und im Vergleich zu Hundenamen einer Beleidigung gleichkommen. Kurze, markante Laute eigenen sich am besten: Suki, der Name meiner letzten Katze, war beispielsweise eine Formalisierung von sokay, leitete sich also von den Worten »ist okay« ab – und ist darüber hinaus ein erkennbares Geräusch –, was ich wieder und wieder sagte, wann immer sie wegen eines Aspekts ihres neuen Zuhauses verwirrt war oder besorgt wirkte oder wenn wir zum Tierarzt (oder irgendwo anders hin) fuhren, weil sie das zu beruhigen schien. Nun geschah derselbe Prozess erneut, und die Sash-Geräusche, die der Sibirischen Katze anscheinend gut gefielen, nahmen eine bestimmte Form an, die sowohl phonetisch als auch zu ihrer angegebenen Herkunft passten: Masha.

Ich stand ganz offensichtlich bereits kurz davor, mich dafür zu entscheiden, sie mit nach Hause zu nehmen. Sie für ihren Teil machte ganz den Eindruck, als wollte sie mich genau davon überzeugen, was auch die sichtliche Akzeptanz ihres neuen Namens erleichterte. Jede dieser Entwicklungen kam zu ihrem Abschluss, als ich etwas an der Art und Weise bemerkte, auf die sie sowohl ihre Freiheit genoss als auch nach jedem Spurt zu mir zurückkehrte und zu mir aufblickte – oder mich musterte, wenn sie irgendwo auf mir oder auf einem Katzenmöbel hockte. Ihre durchdringenden, allumfassenden und doch suchenden Blicke waren gleichzeitig ein Flehen um Aufmerksamkeit und eine Zurschaustellung ihrer ganzen Selbstsicherheit und Fähigkeiten. Man hätte es beinahe als Flirt bezeichnen können, wozu einige Katzen neigen, wie ich feststellen durfte, nur dass dem Ganzen nichts Bescheidenes oder Sprödes innewohnte. Tatsächlich neigte die junge Sibirische Katze nicht im Geringsten zur Scheu; und doch war dies durchaus eine Umgarnung, ein sehr selbstbewusster Versuch, mich zu einer Entscheidung zu drängen, die sie für ihren Teil offenkundig längst getroffen hatte.

An alle Zweifelnden gewandt, möchte ich hinzufügen, dass Katzen nicht nur empfänglich sind für Pheromone im Allgemeinen, sondern auch für das Geschlecht der Person, mit der sie interagieren. Das ist eine weitere Facette, die wir in unsere Begegnungen mit ihnen einbringen, ob nun gewollt oder nicht, und die ihre Reaktionen auf uns beeinflusst. Diese Katze hatte jedenfalls eindeutig festgestellt, dass ich ein Mann war, allerdings gab es da einen kleinen Knackpunkt: Wie ich viele Jahre zuvor von einem klugen Arzt erfahren hatte, enthielt mein Hormonhaushalt nicht nur beträchtliche männliche, sondern auch ungewöhnlich viele weibliche Elemente – und Katzen sind bekannt dafür, Menschen, die sie als weiblich identifizieren, fast sofort zu vertrauen, was zumindest zum Teil auf der Tatsache beruht, dass Frauen dieser Spezies schon immer mehr Aufmerksamkeit zukommen ließen und sie seltener misshandelt haben. Lag es an dieser Mischung meiner chemischen Ausdünstungen, dass die wilden Instinkte dieser Sibirischen Katze derart angeregt wurden und sie immer energischer versuchte, mich dazu zu bewegen, sie mit nach Hause zu nehmen?

Was auch immer der Fall war, so wurden diese Versuche zunehmend unnötiger, wenngleich ich sie nicht davon abhalten wollte. Sie wurde von Minute zu Minute beharrlicher und setzte neue Taktiken ein, die sogar sanfte, zuneigungsvolle, nicht wirklich schmerzhafte Bisse beinhalteten, womit sie mir zu verstehen geben wollte, dass die Faszination gegenseitig war und dass wir dementsprechend zu handeln hätten. Danach verbarg sie sich kurz vor meinen Blicken, spähte aus ihrem Versteck hervor, um mich zu fixieren, fast schon zu lächeln (sie hatte einen leichten Überbiss, der dazu führte, dass das ständige »Katzengrinsen«, das nahezu jede Katze auszeichnet, bei ihr überdeutlich zu erkennen war), bevor sie herumrannte, um dasselbe von einem anderen Platz aus zu wiederholen. Oder sie warf sich in die Brust, auf deren Mitte ein weißer Fleck prangte, setzte sich gerade hin und richtete den Blick auf mich, um rasch wieder wegzuschauen.

Katzen neigen nicht zum Starren, was entweder auf Instinkt oder Neigungen beruht. Sie werden im Allgemeinen nicht gern angestarrt und starren daher auch nicht gern, zumindest nicht lange, da das Starren bei raubtierhaftem Verhalten sowohl vom Jäger als auch vom Gejagten eingesetzt wird. Diese Aversion kann hingegen umschlagen, wenn sie sich an eine Person gewöhnt haben; und als die Sibirische Katze mich über zunehmend längere Zeiträume musterte, wurde offensichtlich, dass wir diesen Punkt außerordentlich schnell erreicht hatten. Ihr ganzes Verhalten war hinsichtlich des Tempos der Entwicklung in der Tat ebenso ungewöhnlich wie die offensichtliche Zurschaustellung von Stärke, die sie mit ihrer mühelosen Ausführung anstrengender Bewegungen demonstrierte. Sie kam zu mir, um sich streicheln zu lassen – wobei sie abermals versuchte, mich für sich zu beanspruchen, indem sie sich seitlich an mir rieb, um mich mit ihrem Geruch zu markieren, und den Kopf energisch in und gegen meine Hände und meinen Körper stieß, was demselben Zweck diente. Dies unterstrich sie durch den Einsatz ihrer bemerkenswert kräftigen Schultermuskulatur, die ich sogar durch ihr dickes Fell spüren konnte. (Wie ich später erfahren würde, besitzen Sibirische Katzen ein Fell aus drei Schichten, die einander überlappen, wie mir schon aufgefallen war, um sich vor den extremen Wetterbedingungen in ihrem Heimatland zu schützen.) Verschiedene Elemente hatten ihren anfänglichen Eindruck, dass ich akzeptabel bin – den sie sich zuerst dank einer Vielzahl von Sinnen, die weder ich noch ein anderer Mensch völlig nachvollziehen kann, gebildet hatte –, eindeutig verstärkt, während ihr Verhalten dafür sorgte, dass mein Verständnis von ihr als unausweichlicher Bestandteil meiner Zukunft entsprechend zunahm.

Alles in allem war ihr Benehmen, seitdem ich sie im Flur zum ersten Mal erblickt hatte, nicht nur sehr klug und sehr demonstrativ – sie hatte mir ihre Stärke, ihre Intelligenz und ihre Pläne vor Augen geführt –, sondern auch überaus verführerisch, und als wir diese Begegnung auf die Sprachebene erweiterten, verstärkte sich dieser Eindruck noch.

Nur sehr wenige Katzen verspüren den dringenden Wunsch, sich mit Menschen zu unterhalten. Gewisse uralte Rassen – Abessinier, Siamesen – wurden aufgrund ihrer Neigung, Laute von sich zu geben, wann immer sich Menschen, selbst Fremde, ihrem auserkorenen Heim näherten (eine Eigenschaft, die sich viele dieser Züchtungen erhalten haben), häufig als Wachkatzen eingesetzt. Doch die meisten Katzen, insbesondere jene, die erst vor Kurzem der Liste domestizierter Arten hinzugefügt wurden, miauen uns an, weil sie dieses Geräusch auch bei ihrem Nachwuchs einsetzen. Und Menschen fallen für sie größtenteils in dieselbe Kategorie: Sie verhalten sich so rätselhaft oder schlichtweg unwissend wie Kinder, die auf eine Gefahr hingewiesen oder auf eine andere Art angeleitet werden müssen.

Wohingegen viele Menschen glauben, derartige Instruktionen würden sich nur darauf beziehen, wann und wie wir sie zu füttern hätten. Dabei leiten sie häufig ein Gespräch ein, weil sie Zustimmung vermitteln und ihren Wunsch zuerst nach Gesellschaft und im Anschluss nach einem aktiven Spielpartner Ausdruck verleihen – zwei Befehle, die in der menschlichen Auffassung von Katzen stark unterschätzt werden – oder um andere Informationen weiterzugeben, wie beispielsweise ihr simples Verlangen, zur Kenntnis genommen zu werden. All diese Äußerungen unterscheiden sich: Sie werden in unterschiedlichen Tonfällen und mit verschiedenen Geräuschen vermittelt und scheinen oftmals menschliche Worte nachzuahmen, zuweilen sogar unheimlich genau. Je intelligenter die Katze, desto schneller und flüssiger lassen sich solche Unterhaltungen feststellen, allerdings muss vorher wie immer eine Vertrauensbasis bestehen. Und aus welchen Gründen auch immer (Gründen, für die ich in den folgenden Jahren Zeit und Anlässe finden würde, um sie mir durch den Kopf gehen zu lassen), hatte diese Sibirische Katze beschlossen, mir so kurz nach unserem Kennenlernen schon weit genug zu vertrauen, um sich mit mir zu unterhalten.

Zuerst war ich zwar erfreut, aber auch verwundert. Wildheit ist fast immer ein weiteres Zeichen für die überlegene Intelligenz einer Katze, genau wie bei jedem anderen Tier. Nichts trainiert ihren (und auch unseren) Verstand schneller, als wenn man die täglichen Gefahren, Herausforderungen und Ziele eines problematischen Lebens bewältigen muss. Doch die Wildheit wird meist von einem profunden Misstrauen menschlichen Wesen gegenüber begleitet; und die Tatsache, dass diese Katze derart schnell auf diese Weise mit mir kommunizierte, war zwar eine weitere Bestätigung ihrer wilden Seite, aber auch ein wenig paradox. Manches davon musste auf ihrer individuellen Erfahrung und Persönlichkeit beruhen, ebenso wie auf ihrer Rasse und Herkunft. Ich konnte noch nicht sagen, wie viel von jeder Eigenschaft auf welchen Einfluss zurückging, aber eine Sache glaubte ich ausschließen zu können: Nachdem sie im Stich gelassen worden und in einer menschlichen Behausung eingesperrt gewesen war (ohne Garantie oder auch nur Hoffnung auf ein Entkommen, soweit es sie oder diejenigen, die sie dazu verdammt hatten, betraf), war diese Katze nichtsdestotrotz bereit, sich auf andere Menschen einzulassen, und hatte sich nicht der unheilbaren Skepsis verschrieben, die viele Katzen an den Tag legen. Und das sagte in der Tat eine ganze Menge über ihren Charakter aus.

Meine diesbezügliche Einschätzung lag in zwei entscheidenden Punkten daneben, wie ich bald herausfinden sollte: Ja, es entsprach der Wahrheit, dass die junge Sibirische Katze ein äußerst traumatisches Erlebnis hinter sich hatte, das für sie als derart wilde Kreatur, die eine gefühlte Ewigkeit auf so beengtem Raum eingesperrt gewesen war, umso traumatischer gewesen sein musste. Doch der Ursprung ihres Traumas saß weit tiefer. Darüber hinaus war sie im Allgemeinen nicht dazu bereit, mit anderen Menschen zu kommunizieren oder ihnen zu vertrauen. Unsere Interaktion war in der Tat durch und durch persönlicher Natur, was sich bestätigte, als sie sich nach ihrer langen Vorführung auf meinen Oberschenkel stellte, das Gesicht an meines drückte und mir auf beeindruckende Weise ihre Akzeptanz und Zuneigung demonstrierte: durch das Berühren der Nasen, den »Katzenkuss«. Das war ein weiteres Anzeichen einer relativ schnellen, aber engen Freundschaft, die zwischen uns entstanden war. Zudem geschah es genau zur rechten Zeit.

Ich habe keine Ahnung, wie lange wir in dem Raum waren, doch es musste wenigstens eine halbe Stunde gewesen sein. Wie viel Zeit auch vergangen sein mochte, so blickte ich irgendwann auf und bemerkte, dass die Frau, die mich hereingeführt hatte, mich und die Katze durch das kleine Fenster in der Tür beobachtete. In ihrer Miene stand Erstaunen – sowie Erleichterung. Ich ließ die Katze kurz allein durch den Raum stromern und trat auf den Flur.

»Und?«, fragte mich die Frau nervös. Als ich auch nur einen Augenblick mit meiner Antwort zögerte, da mir langsam das Ausmaß der Verantwortung dämmerte, die ich zu übernehmen gedachte, fuhr sie fort: »Sie müssen diese Katze nehmen!«

Das war eine ungewöhnlich eindeutige Aussage, selbst für ein Tierheim. »Ich muss? Wieso …«

»Sie verstehen das nicht.« Kurz klammerte sich die Frau an meinen Jackenärmel. »Sie hat noch auf niemanden so reagiert. Nicht mal auf uns – vielmehr treibt sie uns in den Wahnsinn. Sie kratzt, sie beißt, sie … Uns ist durchaus bewusst, dass sie eine schwere Zeit hinter sich hat, doch die meiste Zeit will sie sich nicht einmal von uns helfen lassen. Aber jetzt bei Ihnen … ist sie ein völlig anderes Tier!«

So langsam schöpfte ich Verdacht – schließlich befand ich mich in Vermont. »Jetzt hören Sie aber auf«, erwiderte ich lächelnd, ließ mir meine Skepsis jedoch deutlich anmerken. »Das sagen Sie vermutlich zu jedem, der herkommt, um ein Tier zu adoptieren.«

»Nein, nein, das tun wir wirklich nicht«, widersprach sie. »Wir müssen sehr vorsichtig sein, insbesondere bei Katzen, und zuerst einmal sicherstellen, dass die Menschen nicht seltsam sind und dass sie zum jeweiligen Tier passen – und dass das Tier sie mag. Und ich kann Ihnen versichern, dass diese Katze … Wir haben alle Angst vor ihr und können das mit diversen Kratzern begründen. Und sie hat bisher noch niemanden, der sich für sie interessiert hat, leiden können. Sie hat alle abgeschreckt. Nur bei Ihnen verhält sie sich völlig anders. Sie müssen sie einfach nehmen!«

Möglicherweise hatte ich mich geirrt, denn das Flehen der Frau klang verzweifelt genug, um echt zu sein. »Na ja«, sagte ich langsam. »Ich möchte ja …«

»Okay!«, unterbrach mich die Frau. »Setzen Sie sie zurück in den Transportkorb – oder haben Sie einen eigenen dabei?« Ich nickte und bestätigte, dass ich einen mitgebracht hatte; ich würde die Katze auf gar keinen Fall in dem winzigen Käfig, in dem sie hier eingesperrt gewesen war, die Heimfahrt antreten lassen. Ich besaß ein weitaus größeres Modell (das eigentlich für Hunde gedacht war, aber Katzen brauchen ebenfalls Platz), in dem ich früher Suki zum Tierarzt gebracht hatte. »Na gut«, fuhr die Frau fort. »Ich lasse den Papierkram aufsetzen, und dann können Sie sie auch schon mitnehmen …«

Dass die Frau sichtlich erleichtert war, ließ sich nun nicht mehr leugnen, dennoch kam es mir ein bisschen seltsam vor. Auch wenn ich mir meiner Verbundenheit zu Katzen und ihrer zu mir bewusst war, fühlte ich mich ein wenig überrumpelt. Oder lag das nur an dem Zynismus, den ich nach einem Leben in der Stadt und dem Staat New York entwickelt hatte? Das würden wir schon noch herausfinden, denn ich wollte diese Sibirische Katze auf jeden Fall hier rausholen.

Daher kehrte ich in den Raum zurück, teilte der Katze noch einmal mit, dass ich gleich wieder da sein würde – diesmal merkte ich allerdings, dass sie mir die Beschwichtigung nicht ganz abkaufte, denn sie drückte die Nase nun deutlich verzweifelter gegen meine. Rasch eilte ich hinaus und holte den Tragekorb aus meinem Wagen. Bei meiner Rückkehr erwarteten mich alle Tierheimmitarbeiter, die offenbar über meinen Entschluss informiert worden waren, mit breitem Grinsen, einige reckten sogar den Daumen in die Luft. Aber freuten sie sich, die Katze los zu sein? Oder amüsierten sie sich über meine Leichtgläubigkeit? Ich ging jedenfalls wieder ins Besuchszimmer, und die Sibirische Katze riss die goldenen Augen auf, kam auf mich zugetrottet, wobei sie erleichtert wirkte und auch neugierig auf den Korb, den ich auf den Boden gestellt hatte. Nachdem ich die Tür geöffnet hatte, schnüffelte sie daran herum. Ich wusste, dass sie den Geruch einer anderen Katze wahrnehmen würde, obwohl ich den Korb gründlich gesäubert hatte. Das schien sie jedoch nicht sehr zu stören, und ich hatte keinerlei Probleme, sie in den Korb zu schaffen. Danach ging ich mit ihr zum Empfang, um den Papierkram zu erledigen.

Als ich die Unterlagen überflog und den Scheck für die Vermittlungsgebühr ausstellte, erfuhr ich, dass die Sibirische Katze zwischen einem und anderthalb Jahre alt sein musste. Sie war also kein kleines Kätzchen mehr, aber auch viel zu jung, um von Menschen, die tatsächlich so etwas wie Menschlichkeit besitzen, in irgendeiner Weise zurückgelassen und erst recht nicht als derart offensichtliche Bestrafung in einer Wohnung eingesperrt zu werden. Ihr Alter erschien mir auch viel zu gering dafür, dass sie ihre Gefühle, Wünsche und Absichten in Bezug auf Menschen so komplex vermitteln konnte, wie sie es getan hatte, was ich auch der Tierheimangestellten gegenüber erwähnte.

»Ich möchte nicht den Anschein erwecken, als würde ich Ihre Worte anzweifeln«, wandte ich mich an sie und überreichte ihr den Scheck, »aber kommt es nicht häufiger vor, dass Tierheime das Alter eines Tiers niedriger schätzen, weil die Leute lieber jüngere adoptieren?«

»Da irren Sie sich aber«, erwiderte die Frau mit einem listigen, aber nicht unfreundlichen Lächeln. »Sehr viele Menschen möchten keine jungen Katzen oder gar Kätzchen. Außerdem lässt sich ihr Alter so oder so herausfinden, und sie werden es früher oder später beim Tierarzt erfahren. Aus diesem Grund sind wir von Anfang an so offen wie möglich.«

Ich nickte, schnappte mir den Tragekorb mit der Sibirischen Katze und verließ unter weiteren guten Wünschen der Angestellten das Tierheim. Draußen fing die Katze sofort wieder an, mit mir zu plaudern, und ich antwortete ihr:

»So, Masha. Du hattest ja ganz offensichtlich genug von diesem Ort – was durchaus passt, da man dich dort ebenfalls loswerden wollte. Dann bringen wir dich jetzt mal in dein neues Zuhause.« Etwas, das verdächtig nach einem Yeah! klang, kam aus ihrer Richtung, als ich den Korb so auf den Beifahrersitz meines Pick-up-Trucks stellte, dass die Gittertür zu mir zeigte. Dann eilte ich um den Wagen herum, damit sie gar nicht erst auf die Idee kommen konnte, hier wäre etwas nicht in Ordnung. »Ich bin hier, ich bin hier«, erwiderte ich auf ihre ständigen Bemerkungen, die nun leicht besorgt klangen. »Keine Sorge, dir wird nichts Schlimmes passieren. Du kommst mit mir nach Hause – und musst diesen Ort nie mehr wiedersehen.« Diese Worte schienen sie zu beschwichtigen, und als wir auf die Straße fuhren, spähte sie seitlich durch einen der etwa drei Zentimeter langen Lüftungsschlitze aus dem Korb heraus. Dieser Blick durch die Windschutzscheibe schien ihr zu behagen, wenngleich sie alle paar Minuten an die Gittertür zurückkehrte, um mich anzusehen und ein leises Geräusch von sich zu geben.

»Ja, es ist alles okay, Masha«, sagte ich und erinnerte mich daran, dass diese Worte – »es ist okay« – die Grundlage von Sukis Namen gewesen waren. »Aber ich will dir nichts vormachen, meine Kleine: Du trittst in gewaltige Fußstapfen …«

Masha, die Sibirische Katze, schien bei diesen Worten auf ihre sehr ausdrucksstarke Art und Weise fast zu grinsen und wandte sich abermals der Windschutzscheibe zu. Sie legte sich während der ganzen anderthalb Stunden der Rückfahrt nicht hin und unterbrach ihr Nach-vorn-Starren nur, um zur Tür zu kommen, mich anzusehen und einige weitere Kommentare abzugeben, den Kopf und den Hals gegen die Finger zu pressen, die ich durch die schmalen Lücken zwischen den Gitterstäben steckte, um sie zu streicheln, oder um mit der Nase, dem Mäulchen und den Zähnen darüberzustreichen und mich auf eine weitere charakteristische Art von Katzen als ihr Territorium zu markieren. Vieles davon konnte schlichtweg Dankbarkeit dafür sein, dass ich sie in einen Korb verfrachtet hatte, in dem sie stehen, sitzen, sich strecken und alles andere tun konnte, was ihr beliebte, doch bei dieser Katze vermutete ich, dass die offensichtlichste Erklärung auch die richtige war. Sie schien vor Vorfreude fast zu platzen und starrte alles Ungewöhnliche, an dem wir vorbeifuhren, aufgeregt an, als wollte sie nichts davon verpassen. Ihre Haltung verstärkte diesen Eindruck noch. Sie saß auf den Hinterbeinen und hatte die Vorderpfoten gerade ausgestreckt, eine normale und sogar klassische Katzenpose (die beispielsweise in den Statuen der altägyptischen Katzengöttin Bastet verewigt wurde). Aber dann beugte sie sich immer weiter vor, was für Katzen in dieser Position ungewöhnlich ist, fast so, als wollte sie sich kopfüber in das stürzen, was kommen würde. Wie sich herausstellen würde, war diese Haltung typisch für sie, wann immer sie einer Herausforderung entgegenfieberte.

Denn das war ein Gefühl, das sie liebte, wie ich ebenfalls bald herausfinden sollte. Tatsächlich gab es keine Herausforderung, der sich diese ungemein mutige Katze nicht stellen würde. Aber auf unserer Fahrt in den Süden war es mehr als nur das Sich-Wappnen für eine aufregende Prüfung. Sie war soeben aus dem Gefängnis ausgebrochen – so viel wusste sie allem Anschein nach –, und sie hatte darüber hinaus mich zum Instrument ihrer Befreiung gemacht, worauf sie mehr als nur ein bisschen stolz zu sein schien. Für sie bestand das primäre Ziel nicht etwa darin, in die Fußstapfen einer anderen Katze zu treten; das würde schon automatisch geschehen, wenn sie ihre eigenen Gesetze in ihrem neuen Zuhause und dessen Umgebung festlegte. Und sie konnte es offensichtlich kaum erwarten, damit anzufangen.

Als sie dieses neue Zuhause betreten hatte, wurde sie kurzzeitig etwas zurückhaltender. Genau wie im Tragekorb nahm sie auch im Haus Sukis Geruch wahr, schien durch einen anderen Sinn jedoch rasch festzustellen, dass Suki nicht länger hier war und sie sich nicht auf einen Kampf einstellen musste. Ich hatte mich an die übliche Vorgehensweise für eine Katze in einem neuen Zuhause halten und sie erst in einem Zimmer lassen wollen, bis sie sich an das Verlassen des Korbs und die vielen neuen Eindrücke gewöhnt hatte, doch dafür war Masha viel zu schnell. Im Verlauf der folgenden Stunden erkundete sie ein Zimmer nach dem anderen in allen drei Stockwerken des Hauses, manchmal vorsichtig, aber meist trottete sie einfach auf ihre stolze Art und Weise herum und hielt den langen, prächtigen Schwanz entweder selbstsicher in die Höhe gestreckt oder tief und leicht eingerollt, während sie sich vergewisserte, dass das gesamte Haus sicher war. Ihre Augen blieben die ganze Zeit über weit geöffnet und nur rings um die geweiteten Pupillen golden. Das war ungewöhnlich: Sie schien sich tatsächlich furchtlos, aber niemals töricht in alles zu stürzen, was ihr das Leben zu bieten hatte.

Zu guter Letzt kam sie auf der Hauptetage des Hauses zu mir an die Südwand des Wohnzimmers, die hauptsächlich aus drei gläsernen Doppeltüren bestand. Draußen sah man die hoch aufragenden alten Ahornbäume, die auf der Böschung wuchsen, an der das Haus errichtet worden war (und deren Äste sich etwa auf Verandahöhe befanden). Zwischen den Baumstämmen führten Steinstufen zu einem Teil des Gartens, der an einem laut rauschenden Bach endete, hinter dem sich der tiefere Wald bis hin zum Misery Mountain erstreckte.

Mashas Gesicht nahm erneut einen eifrigen, aufgeregten Ausdruck an, und ihr Schwanz zuckte voller Vorfreude. Offenbar war sie zu dem Schluss gekommen, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, indem sie mich dazu gebracht hatte, sie mit nach Hause zu nehmen. Sie konnte es kaum erwarten, alles zu erkunden, was jenseits der Mauern dieses Hauses wartete.

»Ich weiß, was du denkst«, sagte ich zu ihr. »Aber was hältst du davon, wenn wir uns erst morgen draußen umsehen?«

Sie drehte ruckartig den Kopf. Das Wort »draußen« kam augenscheinlich bei ihr an, und ich hatte den Eindruck, dass ihre Freude in Enttäuschung umschlug. Als ich mich später daranmachte, mehr über ihre Rasse herauszufinden, erfuhr ich, dass die vollständige Bezeichnung Sibirische Waldkatze lautete. Daher betrachtete Masha all die Bäume jenseits der Fenster und der Veranda voll instinktiver Sehnsucht. (Zu weiteren Charakteristika von Katzen dieser Rasse gehören das akrobatische Geschick, die Zurschaustellung von Zuneigung durch Kopfstöße, die weitaus lebhafter und empathischer als bei anderen Katzen ausfallen, und sie neigen – weil die Rasse erst vor Kurzem domestiziert worden ist, also eher vor Hunderten statt Tausenden von Jahren, und weil es sie während dieser Jahre als Hauskatzen hauptsächlich in Russland gab, weshalb sie in der westlichen Hemisphäre als Neuankömmlinge gelten – üblicherweise dazu, ungewöhnlich schnell wieder ein starkes Misstrauen gegenüber Menschen zu entwickeln, wenn man sie im Stich lässt: ein Misstrauen, das Masha allem Anschein nach im Tierheim an den Tag gelegt hatte, jedoch niemals mir gegenüber.)

Sie behielt diesen enttäuschten Blick mehrere Minuten lang bei, als wollte sie mir vermitteln, dass sie keine Angst vor dem »Draußen« hatte und dass sie selbst genau für diese äußerst wilde Landschaft geschaffen war. Doch ich schüttelte nur weiterhin lächelnd den Kopf, bis sie es irgendwann einsah. Es gefiel ihr zwar nicht, aber sie konnte im Haus noch mehr als genug erkunden, bevor wir zum arglosen Wald und seinen Kreaturen übergingen.

Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keine Ahnung, wie weit Mashas Furchtlosigkeit reichen würde; schon bald darauf wurde mir bewusst, dass es eigentlich keine Übertreibung war, zu behaupten, dass sie so gut wie nichts aus der Ruhe brachte. Die Lektionen, die sie mir erteilen würde, fingen kurze Zeit später an; und sie beinhalteten nicht nur einige meiner größten Freuden, sondern auch einige meiner tiefsten Erfahrungen in Bezug auf Angst und Herzschmerz – Erfahrungen, die mich an eine lange und leidenschaftliche Vergangenheit mit anderen Katzen erinnerten.

3 Der Katzenjunge

Obwohl dies in erster Linie Mashas Geschichte ist, habe doch ich zumindest die meisten Entscheidungen getroffen, die unser gemeinsames Leben ausmachten – die ihre Geschichte zu einem großen Teil zu unserer