14,99 €

Mehr erfahren.

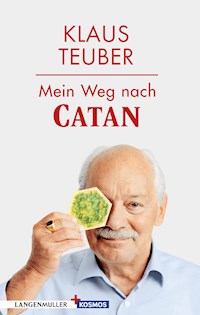

- Herausgeber: Langen-Müller

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Dies ist keine Biografie im üblichen Sinne: Klaus Teuber erzählt die Entstehungsgeschichte der "Siedler von Catan". Beginnend mit Kindheit und Jugend beschreibt er seinen langen Weg vom Freizeit-Spieleerfinder über erste Erfolge bis zu jener genialen Idee, mit der er 1995 die Spielewelt komplett revolutionierte – und die gleichzeitig sein Leben in völlig neue Bahnen lenkte. Ein unterhaltsames Stück Zeit- und Spielgeschichte mit viel Hintergrundwissen, bisher Unbekanntem und Persönlichem – DAS Buch für alle "Catan"-Fans.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 343

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Für Claudia, meine Familie und Reiner

© für die Originalausgabe und das eBook: 2020 LangenMüller in der F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, Stuttgart

Alle Rechte vorbehalten.

Umschlaggestaltung: Nele Schütz unter Verwendung einer Fotografie von lichtpunkt, Michael Ruder

Redaktion: Juliane Voorgang

Layout: Nakischa Scheibe

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN 978-3-7844-8366-5

Inhalt

Vorwort – Erfolg hat viele Väter

Die Sehnsuchtsinsel Catan steckt voller Überraschungen. Die zweieinhalb Zentimeter lange catanische Straße zum Beispiel. In der Spielregel steht: Die längste Straße bringt Siegpunkte! Die Gesamtlänge aller Straßenstückchen reichte, als dieses Buch erschien, vom Kosmos-Verlag in Stuttgart weit, weit über die Antipode Waitangi auf der Nordinsel von Neuseeland hinaus. Die tatsächliche Strecke führt wahrscheinlich locker um den Äquator. Doch bei der weltweiten Verbreitung von Catan lässt sich das nicht mehr ermitteln, sondern nurmehr schätzen.

Catan ist ein Welterfolg. Selbst wenn man die Anfrage bei Google auf die deutsche Sprache einschränkt, bringt die Suche nach Die Siedler von Catan weit über 600.000 Ergebnisse. Das Wort Catan allein führt zu über 17 Millionen Einträgen. Da möchte man doch allzu gern wissen, welches Geheimnis dahintersteckt.

Spieler lassen sich ja normalerweise ebenso wenig in die Karten schauen wie Spieleautoren. Klaus Teuber macht mit diesem Buch eine Ausnahme. Er lüftet die Geheimnisse seines großartigen Erfolgs. Und wirft damit eine spannende Frage auf: Gibt es ein Rezept, ein übertragbares System, wie aus einer Idee ein auflagenstarkes, weltweit gesuchtes Spiel wird? Was lässt sich von Die Siedler von Catan lernen?

Jede Buchhandlung bietet haufenweise Ratgeber an, wie man zu Erfolg und Ansehen kommt. Wie auch immer formuliert, laufen alle Erkenntnisse stets aufs Gleiche hinaus: Es müssen zwei Einflussgrößen zusammenkommen. In erster Linie sind es natürlich die persönlichen Eigenschaften. die Rahmenbedingungen müssen aber schon auch dazu passen. Sozusagen: die richtige Idee, das richtige Verhalten am richtigen Ort und zur richtigen Zeit.

Wenn Klaus Teuber seinen Lebensweg beschreibt, werden alle erfolgsträchtigen Eigenschaften sichtbar. Er arbeitet an jedem Detail mit beharrlichem Fleiß. Er glaubt an seine Ideen. Claudia, seine Frau, bestärkt ihn und hält ihm den Rücken frei. Das Familienleben ist intakt. Und er hat die unschätzbare Gabe, die richtigen Freunde und Weggefährten zu finden, sie für seine Ideen zu begeistern und in seinen Erfolg einzubinden.

Klaus Teuber ist ein Mensch wie du und ich. Er sieht oder liest, was wir alle sehen oder lesen können. Doch was ihn unterscheidet, ist die Vorstellungskraft, Vorgänge im realen Leben oder Erzählungen aus Büchern in einen ereignisreichen, nachvollziehbaren Ablauf zu bringen. Er gestaltet erlebte Wirklichkeit, aber auch fiktive Welten als reales Modell.

Ein Modell muss vereinfachen. Es ist ja naturgemäß kleiner als die Vorlage. Klaus Teuber hat den Blick für das Wesentliche und konzentriert sich darauf, den Kern einer Geschichte, einer Erzählung, eines Vorgangs oder eines Ereignisses klar und sauber strukturiert darzustellen. Zierrat, Schnörkel, Verästelungen lässt er weg, auch wenn die Verlockung noch so groß ist, sie zu erhalten oder gar auszuwalzen.

Klaus Teuber war zur rechten Zeit am rechten Ort. Als Die Siedler von Catan erschien, war die Auszeichnung „Spiel des Jahres“ in gut eineinhalb Jahrzehnten zu einem mächtigen Multiplikator herangewachsen. Mit Reiner Müller hatte er einen Partner gefunden, der für Catan eine revolutionäre Form einer Regel erfunden hatte. Denn das gab es bis dato noch nicht, dass man ein komplexes Spiel rasch aufbauen und nach der Lektüre von acht kurzen Sätzen spielen konnte. Die Kombination aus spannendem Spiel und einer umwerfend neuen Regelform hat uns damals in der Jury von Anfang an überzeugt.

Doch ein weiterer glücklicher Umstand musste hinzukommen, um die Siedler auf die Startrampe zum Welterfolg zu schieben. Natürlich war es damals auch Insidern der Branche nicht bekannt, dass das Management der Verlagsgruppe, zu der auch Kosmos gehört, den bis dahin defizitären Spielebereich aufgeben wollte. Trotz des Sherlock Holmes Criminal Cabinet, das zehn Jahre vor Catan unter dem Label Franckh-Kosmos zum „Spiel des Jahres“ gewählt worden war, liefen die Spiele einfach nicht. Das änderte sich mit den Siedlern schlagartig. Dahinter stand mit Michael Fleissner ein kluger, zupackender Chef der Verlagsgruppe und mit Axel Meffert ein ebenso kluger, zupackender Manager des Kosmos-Verlags. Damit begann ein Zahnradwerk zu laufen. Klaus Teuber baute die Welt der Siedler systematisch aus, Kosmos wuchs rapide und wurde rasch zum begehrten Verlag auch für andere Autoren.

Zur rechten Zeit am rechten Ort: Den Siedlern fiel es leicht, die wunderbare, leuchtend bunte Insel einzunehmen, die begeisterte Spieler inzwischen zu einer ganzen Welt des Spiels ausgeweitet hatten.

Und damit ist das Geheimnis des Erfolgs von Klaus Teuber entschlüsselt: ein fantasievoller, aufmerksamer Blick auf sein Umfeld, die kreative Verkleinerung der Welt in einem Modell, Fleiß und Geduld, der Mut, die eigenen Ideen immer wieder auf den Prüfstand zu stellen und notfalls auch alles wieder zurück auf Start zu setzen. Dazu Familie, Freunde und Partner. Eben die richtige Idee zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Zur Nachahmung empfohlen!

Tom Werneck Journalist und Gründungsmitglied „Spiel des Jahres“

Prolog

„Wie kamen Sie auf diese Idee?“ So lautet die häufigste Frage, die mir von Journalisten in den vergangenen Jahren zu Catan gestellt wurde Die Frage selbst ist einfach. Die Antwort hingegen ist es nicht.

Eine Idee kommt nicht von heute auf morgen. Es gibt immer eine Vorgeschichte, die eine Erfindung bis zur Reife nährt. Auch Catan hat diese Vorgeschichte, die schon in meiner Kindheit begann. Eine Vorgeschichte, die mir heute wie ein großes Puzzle vorkommt.

Einige Puzzleteile stehen für Wendungen und Zufälle in meinem Leben, die mir heute – mit Abstand betrachtet – wie das launige Werk des Schicksals erscheinen, das mich partout nicht von einem mir bestimmten Weg abkommen lassen wollte. Von einem Weg, den ich mir nicht ausgesucht hatte.

Jeder Mensch stellt sich wohl die Frage, wer oder was für sein Schicksal verantwortlich ist. Sind es mythische Figuren wie die Nornen, die am Fuße des Weltenbaums die menschlichen Geschicke spinnen? Sind es göttliche Mächte, die unseren Lebensweg schon bei unserer Geburt vorherbestimmt haben, oder ist es der blanke Zufall, der erbarmungslos mit schlechten oder Glück verheißend mit guten Ereignissen in unser Leben grätscht? Ich neige dazu, dem Zufall den Vorzug zu geben. Doch mit dem Zufall kann man nicht reden, nicht mit ihm hadern oder ihn gar beschimpfen. Er ist zu abstrakt. So bemühe ich in meiner Geschichte einen Geist, der mir auf meinem Weg nach Catan in meinen Träumen begegnet und die Rolle des Zufalls übernimmt.

Andere Puzzlestücke stehen für Menschen, die kleinere oder größere Rollen auf meinem Weg nach Catan spielten. Erst als alle Puzzlestücke zusammenpassten, konnten Catan und nicht zuletzt sein großer Erfolg entstehen.

Dieses Buch ist keine Autobiografie im üblichen Sinne. Hätte ich eine Geschichte über mein bisheriges Leben verfasst, wäre Catan im Hintergrund geblieben. In den Vordergrund hätte ich dann meine Familie und liebe Freunde gerückt, die auf meinem Lebensweg eine große Rolle spielten. Es gibt viele schöne, manchmal auch traurige Erlebnisse mit ihnen, über die ich hätte berichten können. Da sie aber keine Puzzlestücke meines Weges nach Catan sind, habe ich – oft schweren Herzens – darauf verzichtet, sie in diesem Buch zu erzählen.

Auf den folgenden Seiten werde ich das Puzzle meines Weges nach Catan zusammensetzen. Wenn ihr, liebe Leser, mir dabei über die Schulter schauen möchtet, seid ihr herzlich willkommen.

Mein Berufswunsch-Geist

Mit sieben Jahren hatte ich einen Traum, in dem mir ein Geist erschien. Es war ein traditioneller Geist, wie ich ihn aus meinen Bilderbüchern kannte. Er verbarg seine Gestalt unter einem weißen Tuch mit zwei Augenschlitzen.

Sein Anblick erinnerte mich an meine liebe Großmutter Anna, die meinen Glauben an das Christkind, den Nikolaus und den Osterhasen unabsichtlich mit einem Schlag vernichtet hatte.

Ich war fünf Jahre alt, als sie mir am Weihnachtsabend als Christkind erschien. Meine Großmutter hatte sich einen halb durchsichtigen Stoff übergezogen. Wahrscheinlich hatte sie sich kurzfristig ihrer Gardinen bedient, die sie am nächsten Tag wieder aufhängen würde. Ihre Verkleidung hatte allerdings keine Löcher für die Augen. In den 50er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts hatten die meisten Menschen gewiss nicht so viel Geld, wegen eines – wenn auch geliebten – Enkels ihre teuren Gardinen zu ruinieren.

Ich erinnere mich, wie ich das vermeintliche Christkind erstaunt und ehrfurchtsvoll anblickte. Das Christkind war für mich auf die Erde gekommen? Welche Geschenke würde es mir bringen? Erwartungsvoll stand ich da, als es sich zu mir hinunterbeugte und mir einen schmatzenden Kuss durch die Gardine gab. Mein schöner Glaube an das Christkind war mit einem Mal erloschen. So inbrünstig küsste mich nur meine Großmutter Anna. Selbst durch eine Gardine. Und das echte Christkind wäre sicher nicht so füllig gewesen. Damit verpufften auch meine Illusionen vom Osterhasen und vom Nikolaus. Alles Lug und Trug! Wenn auch aus meinem kindlichen Paradies verstoßen, genoss ich dennoch meine Geschenke an diesem Heiligabend.

„Hallo, kleiner Junge“, meldete sich der Geist etwas ungeduldig zu Wort. „Ich bin nicht deine Oma. Ich bin ein wahrhaftiger Geist und du sollst MIR gefälligst zuhören!“

Da der Geist keine Anstalten machte, mich zu küssen, steckte hinter seiner Verkleidung wohl tatsächlich nicht meine liebe Großmutter Anna. „Ja, Herr Geist“, antwortete ich höflich und widmete ihm mit weit offenen Augen meine volle Aufmerksamkeit. Seltsamerweise empfand ich keine Furcht vor ihm. Vielleicht lag es an seiner großväterlichen, vertrauenerweckenden Stimme, vielleicht aber auch daran, dass die Geister in meinen Kinderbüchern immer nur gute Vertreter ihrer Zunft waren.

„Also“, sprach der Geist, „ich bin dein Berufswunsch-Geist. Daher frage ich dich: Was möchtest du denn gern einmal werden?“

Darüber hatte ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich überlegte lange. Mir fiel nichts ein. Der Geist räusperte sich. Mir fiel danach auch nicht mehr ein.

Doch dann wusste ich plötzlich, was ich werden wollte! „Lieber Herr Geist, ich möchte ganz schnell groß werden!“ Erwartungsvoll blickte ich die weiße Erscheinung an.

Ich wusste, wenn man groß war, gab es keine Langeweile mehr, die für kleine Jungen und Mädchen meist so unerträglich war.

Ich hatte jedenfalls nie das Gefühl, meine Eltern hätten sich gelangweilt. Beide waren immer rund um die Uhr beschäftigt. Mein Vater hetzte zur Arbeit und kam gehetzt zurück. Meine Mutter kochte freudig mittags und abends die leckersten Speisen, die meinen Vater im Lauf der Nachkriegsjahre zu einem stattlichen Mann heranreifen ließen.

Heute würde man die damalige physische Präsenz meines Vaters schlicht als „zu dick“ bezeichnen. In den 50er-Jahren aber galt Körperfülle als Zeichen des Wohlstands und des Erfolgs. Kein Wunder, denn die Erinnerung an den Krieg, der viele Menschen ihrer Heimstatt beraubte und sie hungern und frieren ließ, war in der Nachkriegszeit in den Köpfen der Menschen noch präsent.

Wenn meine Mutter nicht gerade kochte, putzte oder spülte, umsorgte sie mich. Schließlich war ich ein Einzelkind, auf das sie zwangsläufig alle Fürsorge konzentrierte. Da ich keine Geschwister hatte, mit denen ich mich balgen und streiten konnte, bedankte ich mich für die Fürsorge meiner Mutter mit kleinen Streichen. So hatte ich sicher einen nicht zu unterschätzenden Anteil daran, dass sie selbst in ihren Koch- oder Putzpausen nie Langweile empfand. Nach einem besonders gelungenen Streich setzte es dann schon mal eine leichte Backpfeife. Die war damals leider noch ein gebräuchliches Erziehungsmittel, half letztlich aber auch gegen Langeweile.

Der Geist hüstelte. „Hallo, kleiner Junge, die Langeweile kleiner Kinder und deine Eltern sind nicht unser Thema. Wenn du brav deine Butter auf dein Brot streichst und es auch isst, wirst du sicher zumindest mittelgroß werden. Aber ich bin dein Berufswunsch-Geist und ‚schnell groß werden‘ ist kein Beruf. Also noch mal: Was möchtest du werden?“

Vergangene Woche war ich mit meinen Eltern am Bahnhof gewesen, die dort eine Freundin abholten. Die vielen Züge, die anhielten, abfuhren oder einfach nur durch den Bahnhof ratterten, hatten mich fasziniert. Gespannt blickte ich den Geist an: „Ich möchte Lokomotivführer werden!“

„Ahhhrg“, stöhnte der Geist, „nicht das schon wieder, das wünschen sich fast alle Buben. Ich bin es so leid, immer denselben Wunsch erfüllen zu müssen. So viele Züge kann es niemals geben, dass so viele Jungen Lokomotivführer werden könnten. Bitte, überleg doch noch mal.“

Der Geist war resigniert in sich zusammengesackt und seine Stimme hatte brüchig und kläglich geklungen. Anscheinend hatte man nicht nur als Kind, sondern auch als Geist von Zeit zu Zeit Langeweile. Ich bekam Mitleid mit ihm und überlegte fieberhaft. Eisverkäufer? Rennfahrer? Fußballer? Das waren alles Berufswünsche, die meine Klassenkameraden ständig aufzählten. Aber würde ich sie äußern, würde der Geist wohl noch weiter verzweifeln.

Ich erinnerte mich an das Kartenspiel „66“, das ich mit meiner Oma Anna gern spielte. Gerade gestern hatten wir die Karten wieder hervorgeholt. Das Spiel war toll und ich wollte es immer und immer wieder spielen. Meine Oma leider nicht. Unter dem Vorwand, das Abendessen zubereiten zu müssen, zog sie sich geschickt aus der Affäre. Ich fügte mich murrend meinem Schicksal. Schließlich hatte sie in den zwei Stunden zuvor schon als geduldige Passagierin eines mit allen in der Wohnung verfügbaren Stühlen und Sesseln nachgebauten Eisenbahnwaggons ihre Pflicht erfüllt. Natürlich war ich der Lokomotivführer und Schaffner in einer Person, der sich äußerst aufopferungsvoll um seinen einzigen Fahrgast kümmerte.

Plötzlich kam es mir so vor, als würde die helle Birne Daniel Düsentriebs, des genialen Erfinders in meinen Comics, über meinem Kopf aufglimmen. Ich hatte eine Erleuchtung. „Herr Geist, ich weiß jetzt, was ich werden will! Spieleerfinder!“

Der Geist zuckte und wurde wieder ein kleines bisschen größer. „Spieleerfinder? Das ist etwas Neues, wirklich etwas Neues“, murmelte er und schaute eine Weile in eine Glaskugel, die – wie aus dem Nichts – vor ihm aufgetaucht war. „Mein lieber Junge, das wird eine große Herausforderung für mich, dich auf deinem Weg zum Beruf des Spieleerfinders zu begleiten. Das wird schwer, sehr schwer.“

„Warum schwer?“, hinterfragte ich. „Ich denke mir etwas aus, bastle ein bisschen und dann spielen alle fröhlich mein Spiel.“

„Wenn das Ausdenken eines Spiels so einfach wäre, wie du glaubst, und jeder einfach mal so ein Spiel erfinden könnte, das die Menschen erfreut, dann würden alle Menschen sehr oft glücklich miteinander spielen. Tun sie das denn?“

Nein, das taten sie nicht, musste ich zugeben.

© privat

Anna Ehrig Anfang der 50er Jahre: die geduldigste und liebevollste Großmutter, die ich mir vorstellen kann.

Meine Eltern spielten kaum. Dazu hatten sie einfach keine Zeit oder nahmen sich keine. In den 50er-Jahren des 20. Jahrhunderts galt es aufzubauen, Wohlstand zu mehren und die Gräuel des vergangenen Krieges zu vergessen. Spielen wurde den Kindern überlassen, die manchmal – wenn sie Glück hatten – eine liebende, aufopferungsbereite Großmutter oder einen gutmütigen Großvater zum Mitmachen überreden konnten.

„Also fangen wir an, dich auf deinen Weg zum Beruf des Spieleerfinders vorzubereiten“, dozierte der Geist. „Zunächst musst du träumen lernen, um kreativ sein zu können.“ Der Geist zögerte einen Moment. „Entschuldige, kleiner Junge, sicher verstehst du nicht, was ‚kreativ‘ bedeutet. Ich meine mit ‚kreativ‘, du musst lernen, in deinen Gedanken ins Jenseits des Alltäglichen zu reisen, um Unbekanntes zu entdecken.“

„Träumen kann ich schon“, erwiderte ich stolz. „Gestern habe ich mein erstes Zeugnis erhalten. Dort steht drin: ‚Klaus träumt sehr oft. Seine Leistungen leiden darunter.‘ Das ist doch ein erstklassiges Zeugnis für einen angehenden Spieleerfinder“, triumphierte ich.

Tatsächlich bekam ich in der ersten Klasse nicht viel vom Unterricht mit. Oft sah ich aus dem Fenster und sinnierte über die Comics, die ich gelesen hatte. Comics wie Tarzan, Falk oder Sigurd. Ich malte mir aus, wie meine Helden im nächsten Band agieren könnten. Oder ich fantasierte, wie ich die Feinde noch heldenhafter in die Flucht geschlagen hätte.

Manchmal überlegte ich auch nur ganz profan, wie ich auf dem Nachhauseweg von der Schule am besten den Rabauken ausweichen konnte, die es ganz besonders auf kleine Jungs abgesehen hatten, die gern träumten. Offenbar waren meine Überlegungen hilfreich, denn verprügelt wurde ich nie.

Der Geist unterbrach meine Gedanken: „Hey Junge, du hast ja schon ganz glasige Augen! Wach auf! Du hast mich überzeugt. Offenbar kannst du sogar im Traum träumen. Aber träumen zu können allein reicht nicht. Du musst auch gut in der Schule sein und viel lernen.“

Träumen und gut in der Schule sein? Das passte für mich gar nicht zusammen und ich machte den Geist darauf aufmerksam.

„Irgendwann wirst du lernen, deine Träume zu zügeln, mein lieber Junge. Spätestens in der Pubertät …“, flüsterte er mehr zu sich selbst als zu mir.

Der Geist erhob seine Stimme wieder. „Aber das ist bei Weitem nicht alles, was du können musst. Um ein Spieleerfinder zu werden, brauchst du viele Fähigkeiten: Du musst zeichnen und malen können, handwerklich geschickt sein und dich schriftlich verständlich ausdrücken können. Von keinem dieser Talente solltest du jedoch zu viel besitzen. Ansonsten könntest du dich womöglich verirren und gar ein Maler, Schriftsteller oder Bildhauer werden. In Anbetracht deines Berufswunsches möchtest du das doch sicher nicht, oder?“

Ich schüttelte den Kopf, eher aus Furcht vor der zuletzt fast drohenden Stimmlage des Geistes als aus Verständnis für das, was der Geist von sich gab.

„Weiterhin solltest du Menschen gut einschätzen können und ihre Bedürfnisse verstehen. Du solltest dich mit Freude der Geografie und der Geschichte widmen, dir zumindest durchschnittlich gute mathematische Kenntnisse aneignen und lernen, nicht ziellos, sondern kreativ zu träumen. Du musst Spiele lieben und dich mit ihnen beschäftigen. Außerdem musst du …“

Mir wurde schwindelig. Die Stimme des Geistes nahm ich nur noch als unangenehmes Gebrabbel wahr. Das war einfach zu viel für mich. So vieles sollte ich in meiner Zukunft leisten, um Spieleerfinder zu werden? Ich bekam Angst. Hatte ich den falschen Berufswunsch geäußert? Vielleicht konnte ich den Geist doch noch überzeugen, dass er mich lieber auf dem Weg zum Lokomotivführer begleiten sollte? Ohne innezuhalten, fuhr der Geist gnadenlos fort:

„… und dann, mein lieber Junge, wenn du dich gut vorbereitet hast, brauchst du Zufälle, die dich auf den richtigen Weg bringen. Viele, viele Zufälle“, seufzte der Geist. „Für die Zufälle bin ich zuständig. Ich kann Weichen für deine Zukunft stellen. Leider bin ich auch nicht unfehlbar, und ich gebe zu, manchmal muss ich würfeln. Schließlich bin ich nicht Gott, sondern nur ein Geist. Meine Weichenstellungen werden dir nicht immer gefallen, aber sie sind ab sofort dein Schicksal. Ich werde mein Bestes geben.“

Gefährlich gütig klang die Stimme des Geistes, als er verschwand und ich traumlos weiterschlummerte.

Am nächsten Morgen hatte ich den Traum vergessen und damit auch den Berufswunsch, den ich dem Geist gegenüber geäußert hatte.

Angelspiele

Als ich ein kleiner Junge war, nahm mich mein Großvater Heinrich, der Mann meiner Großmutter Anna, oft mit zum Angeln an die Mümling im Odenwald. Ihm gehörte das Fischereirecht an einem idyllisch gelegenen Stück des schmalen Flüsschens, ganz in der Nähe meines Geburtsortes Rai-Breitenbach.

Mein Großvater war ein erfolgreicher Autohändler und gewiefter Geschäftsmann, der vor dem Krieg zwei Mietshäuser in Darmstadt gekauft hatte. Beide waren im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Nur sechs Jahre nach Kriegsende hatte er sie wiederaufgebaut.

© privat

Mein Großvater Heinrich Ende der 50er Jahre.

Immer wenn ich bei ihm war, zum Beispiel in seinem schicken Mercedes auf der Fahrt von Darmstadt zur Mümling, fühlte ich mich geborgen und beschützt, geborgener als bei jedem anderen Menschen meiner Familie. Mein Großvater strahlte gleichermaßen Autorität, Kraft und Dynamik aus. Ich spürte auch Härte in ihm, die er wohl haben musste, wenn er in der rauen Geschäftswelt bestehen wollte, aber auch eine große Herzenswärme, die er mir jedoch nicht so überschwänglich angedeihen ließ wie meine Großmutter Anna. Es waren kleine Gesten, kurze Blicke seiner Augen, flüchtige Berührungen, die ich aber gerade wegen meiner großen Zuneigung zu ihm besonders intensiv wahrnahm.

Mein Großvater Heinrich spielte zwar nicht Karten mit mir wie Großmutter Anna, aber er brachte mir das richtige Angelspiel bei, das unvergleichbar spannendender war als das öde Angelspiel, das ich als Kind von meinen Eltern geschenkt bekommen hatte. Nachdem ich ein paarmal mittels eines an einer Schnur befestigten Magneten ein paar Fische und einen Stinkstiefel aus einer Box aus Pappe gefischt hatte, landete das Spiel ziemlich schnell in einer Ecke meines Zimmers und blieb zukünftig unbeachtet.

Wenn mein Großvater und ich unsere Angeln auswarfen und uns auf unseren Klappstühlen niederließen, schwiegen wir meist. Mein Großvater hatte mir weisgemacht, die Fische würden verschreckt und nicht anbeißen, wenn wir auch nur flüsterten. Als ich älter war und selbst Kinder hatte, schmunzelte ich über diese dreiste Lüge. Mit ihr hatte er sich eine Auszeit von meinem meist belanglosen Kindergeplapper gestohlen, um etwas Zeit für die Ordnung seiner Gedanken zu haben.

Wenn wir beieinandersaßen und meist stumm auf die Schwimmer unserer Angelruten starrten, war es mir selten langweilig. Meine Neugier war einfach zu groß auf den Fisch, der in meiner Vorstellung bestimmt schon im trüben Wasser mit meinem am Haken befestigten Wurm kokettierte und gleich zubeißen würde.

Wenn dann plötzlich der Schwimmer meiner Angel unter die Wasseroberfläche gezogen wurde und die Spitze der Rute zuckte, war es so weit: Ein Fisch hatte sich an meinem Köder verhakt. Handelte es sich um ein größeres Exemplar, übernahm mein Großvater die ersten Male den Kampf, was hieß: Schnur lassen, um dem Fisch trügerische Freiheit zu geben, Schnur einziehen und wieder ein wenig lassen. Letztlich war es das Ziel, den Fisch zu ermüden, um ihn dann am Ufer ohne große Mühe mit dem Kescher einzufangen. Später, als ich genug gelernt hatte, ließ er mich allein walten.

Jeder Fang, und es gab nicht wenige, war ein grandioser Höhepunkt für mich. Er war die Belohnung für das geduldige Warten zuvor. Geduld zu üben, um ein Ziel zu erreichen, hatte ich beim Angelspiel mit meinem Großvater gelernt, was mir später bei der Entwicklung meiner Spiele zugutekam.

Heimatkunde

An meine Grundschulzeit kann ich mich nur noch schwach erinnern. Trotz der Langeweile, die ich im Unterricht empfand, müssen sich meine Träumereien in Grenzen gehalten haben, denn ich brachte in meinen ersten vier Schuljahren zumindest durchschnittliche Noten nach Hause. Noten zwischen Zwei und Drei mit Tendenz zur Drei. Eine Vier hatte ich regelmäßig in der Kopfnote „Aufmerksamkeit“. Vor der Fünf hatten sich meine Lehrerinnen wohl geziert.

Nur eine Eins prangte in meinem Zeugnis. Diese erhielt ich regelmäßig im Fach Heimatkunde. Ich liebte die alten, muffig riechenden, an den Kanten eingerissenen Landkarten, die im Unterricht ausgerollt wurden. Ich liebte es, in Gedanken in ihnen zu reisen. Über Gebirge in Brauntönen, grüne Täler, blaue Flüsse und Seen. Zu Hause klappte ich oft meinen Schulatlas auf und vertiefte mich in die Landschaften. Gegen Ende meiner Grundschulzeit malte ich eigene Karten, erstellte Geländeprofile und erfreute mich an dem selbst gemalten Auf und Ab zwischen grünen Tälern und bewaldeten Bergen.

Als die Wetterau Unterrichtsthema war, lehrte uns unsere Lehrerin, dass die mittelhessische Landschaft die Kornkammer Hessens sei. Dieser Satz hatte sich tief in mein Gedächtnis eingeprägt. Denn als ich in späteren Jahren mit meiner Frau erstmals durch die Wetterau fuhr, erklärte ich ihr, dass wir gerade durch die Kornkammer Hessens fuhren. Diesen Satz muss ich wohl jedes Mal geäußert haben, wenn wir danach wieder die Wetterau durchquerten. Irgendwann kam mir eines meiner Kinder zuvor und fragte mich kurz nach Frankfurt mit einer Mischung von gut gemeintem Spott und listiger Erwartung, wo wir denn jetzt hinfuhren. Ich konnte nur eine Antwort geben: „In die Wetterau, die Kornkammer Hessens.“ Diese Frage wird mir seitdem immer wieder gestellt, wenn wir Frankfurt in Richtung Norden verlassen. Die Neckerei meiner Familie wurde zu einer Tradition, gegen die ich mich jedes Mal etwas sträube, die ich aber letztlich doch gern über mich ergehen lasse.

© privat