19,99 €

Mehr erfahren.

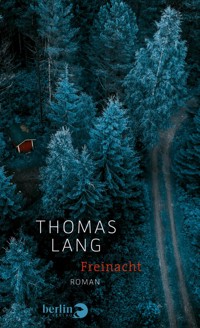

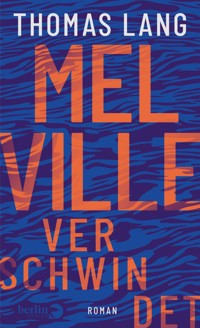

- Herausgeber: eBook Berlin Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein Künstlerroman über den amerikanischen Jahrhundertdichter Herman Melville, den Schöpfer von »Moby Dick« »Darum ging es in allem, was er tat: unterzugehen.« Über das abenteuerliche Leben des amerikanischen Schriftstellers Herman Melville und den Stoff, der seine Werke zu Weltliteratur machte. Der Erzähler Meander, ein Mann der Gegenwart, hat einen Lebensbruch erfahren. Beim Räumen des elterlichen Hauses findet und liest er seinen unbeendeten Roman über Herman Melville wieder. In der abenteuerlichen, beinah tragischen Vita des amerikanischen Schriftstellers erkennt Meander die eigenen existenziellen Gefühle und künstlerischen Fragen wieder – oder ist es umgekehrt? Sein gefühltes Scheitern und das Gewinnen einer neuen Autonomie sind dabei Teil eines größeren Bildes von der sich rapide verändernden Gegenwart. Ein Roman über einen Neubeginn, der sich mit dem Lebensweg des Verfassers von Moby-Dick ebenso auseinandersetzt wie mit der härtereichen Gesellschaft in den USA jener Zeit, ihren Verwerfungen und Umbrüchen, die den heute weltberühmten Autor beinah zum Verstummen zwangen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2026

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.berlinverlag.de

© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2026

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Covergestaltung: zero-media.net, München

Covermotiv: FinePic®, München

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Der Mann in der Maske

1

2

3

4

5

6

7

8

Glück ist zum großen Teil von dieser Welt

9

10

11

12

13

14

15

16

Neptuns Sargdeckel

17

18

19

20

21

22

23

24

Eine entzaubernde Insel

25

26

27

28

29

30

31

32

Kniefall mit dem Kopf

33

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Der Mann in der Maske

1

Don’t call me names.

Beschimpft mich nicht. Oft finde ich keine Linie in meinen Gedanken, meine Fantasie schlägt Haken. Nichts, was ich sage (viel. besser: schreibe), ist stringent. Ich habe keine Sprache und brauche auch nicht, was man eine Sprache nennt. Vielleicht war das schon immer so. Ich habe es früher anders empfunden. Früher schrieb ich Romane; es gab sogar eine Zeit, in der ich publiziert wurde. Andere (viel. besser: Menschen) lasen mich. Zu einer späteren Zeit löschte ich wieder, was ich geschrieben hatte. Schließlich begann die Zeit, da ich schwieg. Ab da entstanden meine besten Texte. Beim Schweigen wäre ich geblieben, hätte das Leben (viel. besser: der Tod) nicht mit Gewalt ein Dreieck in die kalkmatte Haut gerissen, die mich wie eine Blase umschließt. Die Wörter, die ich hier zu Sätzen verkette, sollen das Gitter sein, mit dem ich den Riss verkitte. Das ist, als würde man einen Eimer mit Stroh flicken wollen, wie in dem Lied, das mein Bruder oft sang, als wir in diesem Haus Kinder waren.

Denkt nicht, ich wäre krank. Ich lebe nur ein zurückgezogenes Leben.

Als ich herkam, suchte ich als Erstes einen Lieferdienst, der Cash akzeptiert. Die Ausfahrer halten sich alle an meine Regel: Sie stellen das Essen vor der Haustür ab, nehmen das Geld, das ich dort in einem durchsichtigen Beutel deponiere, und klingeln erst danach. Wenn ich öffne, sitzen sie längst wieder im Auto an der Straße. Anfangs warteten manche dort, weil sie mich sehen wollten. Um mich zu schützen, habe ich mir mit der Maschine unserer Mutter eine Kopfbedeckung genäht wie die des Elefantenmenschen. Schaut den Film, wenn ihr wissen wollt, wie das aussieht. Ich trug die Maske beim Rausgehen, bis jeder mich kannte und keiner mehr kuckte.

Ich bestelle alles online. Meine Schwester Heide hat arrangiert, dass es hier Internet gibt – unsere Mutter wollte das nie. Es bildet meine Verbindung nach draußen, es ist zugleich meine Firewall gegen das Eindringen anderer Menschen und analoger Blicke.

Mein Bruder Helge hat zwei Container bestellt. Er kümmert sich jedoch nicht um die Anlieferung. Das muss Heide machen. Ich gehe an dem Vormittag in den Wald. In meiner Kindheit verbrachte ich ganze Tage dort, in meiner Jugend halbe Nächte. Als ich zurückkomme, stehen zwei große Stahlbehälter auf dem Rasen. Durch die abgescheuerte dunkelblaue Farbe sticht an vielen Stellen der beige Vorlack oder gleich das dunkle Metall. Beide Container sind verbeult. Ich sehe ihnen an, dass sie seitens der Fahrer oder wer immer mit ihnen umgeht, keine Vorsicht (viel. besser: Rücksicht) zu erwarten haben. Ich streichle im Vorbeigehen die stahlverstärkten Kanten ihrer Mäuler, Containerlippen.

Helge schreibt mir eine SMS. Er nennt das Datum, an dem die Biester wieder abgeholt werden. Bis dahin soll ich das Haus ausgeräumt haben, das sei die Aufgabe, zu der ich mich bereit erklärt hätte. Die Nachricht macht mir klar, wie ungeschützt ich selbst hier bin. Helges Rücksichtslosigkeit erschüttert mich. Er weiß oder könnte jedenfalls wissen, wie schlimm das für mich ist. Nur Heide soll mir schreiben. Aber ihm ist das egal. Auch die Container beunruhigen mich. Sie stehen da und sperren das Maul auf, als hätten sie ständig Hunger. Plötzlich kommt es mir unmöglich vor, sie mit dem Hausrat zu füttern. Sind die Container gesättigt, wird das Haus leer und hungrig sein. Warum habe ich mich überreden lassen? Jeder solle seinen Teil beitragen, meinte Heide. Es sei für uns alle schwer. Ein Elternteil stirbt, ein Haus wird verkauft. Was ist daran schwer? Wir sind selbst bereits satt über vierzig.

Mit meinem Jugendzimmer will ich anfangen; mein frühes Leben will ich ausweiden (viel. besser: plündern) und an zwei zahnlose Haie verfüttern. Die Frisierkommode aus den Sechzigern, der Jugendschreibtisch und -schrank kommen weg. Meine Matratze bleibt liegen, solange ich sie brauche. Den Schlafsack habe ich mitgebracht.

Alles Brauchbare soll ein Sozialkaufhaus abholen. Die nehmen nur, was sie auch wieder loswerden, schreibt meine Sis. Ich räume Schränke aus, lege alles davor auf den Boden. Das Kaufhaus nimmt die Möbel selbst auseinander. In meinem Zimmer werde ich das tun. Bevor ich beginne, gehe ich in den Keller und stelle die Heizung an. Der Öltank ist bald leer. Der Keller redet von seiner Unbewohntheit, ich kann es hören. Dieses Reden macht sich auch oben im Haus breit, doch es klingt anders dort, wie ein Wechsel des Zungenschlags. Hier unten ist die Redeweise unverändert. Als Kind fürchtete ich mich, in den Keller zu gehen, weil ich das nicht gut ertragen konnte. Räume, die für Sachen da sind, nicht damit Menschen sich in ihnen aufhalten. Dennoch hatte unser Vater eine Werkstatt dort, unsere Mutter einen Wäscheraum. Nie im Leben hätten sie getauscht. Sie hatten beide ihren festen Platz.

Unser Vater ist bereits vor Jahren gestorben, und meine Mutter hat so gut wie alles von ihm aufgehoben. Sie wollte verhindern, dass er verschwindet. Aber er war weg. Sie musste irgendwann ins Altersheim, zu Hause ging es nicht mehr. Sechs Wochen brauchten die, hat meine Sis geschrieben, bis sie sie tot hatten. S-sss-sss. Ich kam nicht zur Beerdigung – zu viele Menschen, zu weit weg von mir. Das heißt nicht, dass ich nicht trauere.

Am Abend gebe ich der Katze zu fressen. Ich wasche die Schale sorgfältig aus, drücke das Nassfutter aus der Tüte. Hunilla streicht mir dabei um die Beine, als wollte sie mich belohnen. Aber wenn ich ihr das Futter hinstelle, schnuppert sie bloß und zieht darauf beleidigt ab. Manchmal frisst sie auch drei, vier Bröckchen und behauptet dann, dass sie bereits satt sei. Nach dem Tod unseres Vaters habe ich unserer Mutter das Kätzchen gebracht. Sie hat es niemals aus dem Haus gelassen. Katzen sollen an ihrem Standort bleiben, sonst kriegen sie ein Trauma. In dieser Art Isolationshaft womöglich auch?

Ich reinige Hunillas Schale und fülle sie mit frischem Wasser. Am Haus gegenüber leuchten Strahler auf. Automatisch schaue ich hin. Mir fällt ein, wie unsere Eltern immer, wenn ein Auto kam, durchs Fenster spähten. Meistens kannten sie die Fahrer und wussten, wohin sie unterwegs waren. Es fahren nur wenige Autos; die Menschen haben sich daran gewöhnt, in ihren Häusern zu bleiben, auch wenn sie das zurzeit nicht müssten. Ich wünschte mir, dass Hunilla eine Nomadin wäre oder ich stetiger lebte. Ich habe immer Sehnsucht nach dem nächsten Ort.

Die Strahler gehen wieder aus. Kurz darauf leuchtet erneut Licht. Durch die Fenstertüren erhellt es den Garten vor dem Haus gegenüber. Die Nachbarn tauchen auf. Ich halte sie für ein Paar. Im hellen Raumlicht ziehen sie sich aus, als gäbe es auf der Welt niemanden, der sie dabei beobachten könnte. Ich wende den Blick nicht ab. Nackt sehe ich sie dastehen, jeder in seinem eigenen Schaukasten, und hinausschauen. Es fehlt nur, dass sie sich wie auf dem Präsentierteller drehen.

Wie das unserer Eltern steht auch das Haus der Nachbarn neun Meter von der Straße zurück. Die Straße ist etwa sechs Meter breit, dazu kommen die Bankette und der Graben. Die Distanz von Fenster zu Fenster beträgt fast dreißig Meter. Auf die Entfernung kann ich keine Details erkennen. Um ehrlich zu sein, kann ich kaum unterscheiden, wer von beiden der Mann ist und wer die Frau.

Hunilla verschmäht auch das Wasser. Ich schaue noch einmal hinaus. Dunkelheit hat sich über den Ort gelegt. Die Bäume werfen ihr Laub ab, das den Rasen fast schon zudeckt. Gelbe und braune Blätter hängen zum Teil noch an den Ästen. Dazwischen sehe ich bleiche Darmschlingen sich von Ast zu Ast winden. Mir wird nicht schwer von dieser Fantasie, selbst als es meine Eingeweide werden. Ein Bröckchen Nassfutter ist an meine Finger gekommen. Ich muss dringend die Hände waschen.

Es gibt im Haus keine alten Möbel. Unsere Eltern hatten keinen Sinn dafür. Nur eine alte Nähmaschine stand lange in der Diele. Genau genommen handelte es sich bloß um den gusseisernen Unterbau. Darauf hatte unser Vater eine Eichenplatte montiert. Auf dieser stand das Telefon. Die eigentliche Nähmaschine lag im Keller vor einem Spiegel, dessen Silberschicht so schlecht aufgebracht war, dass man sich darin nur verzerrt sehen konnte. Beides ist nicht mehr da. Mich hat dieser achtlose Umgang mit alten Dingen lange empört. Ich warf unserem Vater vor, dass er sie nicht wertschätzte. Für mich stellten sie eine Verbindung her zu dem harten, doch ehrlichen Leben unserer bäuerlichen Vorfahren. Er wollte genau diese Verbindung kappen, denke ich heute, und dass er recht damit hatte. Seit Jahren bin auch ich damit beschäftigt, zu kappen, zu kappen, zu kappen.

Mein altes Leben scheint mir so wenig wiedererkennbar zu sein wie früher mein Bild in dem alten Spiegel im Keller. Manche Erinnerungen stechen mir allerdings in ihrer Schärfe durch die Brust in den Bauch, bis in meinen Unterleib. In den Erinnerungen ruhen Gefühle, schockgefroren, frisch und klar wie am ersten Tag. Mit Lichtgeschwindigkeit tauen sie auf: Furcht, Eifersucht, Trennungsschmerz, auch Freude oder Bewegungslust. Schnell sind sie wieder weg. Andere winden sich Tauen gleich um Menschen, mit denen ich lange verbunden war, oder um ganze Abschnitte meines Lebens, die für mich klar unterschiedenen Phasen meiner Kindheit und Jugend in diesem Haus, des Lebens in der Stadt, in der ich studierte, und der anderen Stadt, in der ich eine Familie hatte und mich zwei Jahre lang der Fron einer festen Anstellung aussetzte – um, wie man sagt, zu überleben.

Gegen neun Uhr abends krabbele ich in meinen Schlafsack, liege auf der Matratze auf dem Boden. Das Bettgestell habe ich bereits als Heranwachsender auseinandergenommen. Damals schien es mir uncool, darin zu schlafen. Unser Vater war darüber erbost.

Die Matratze ist eine andere als jene, auf der ich einmal meine erste Liebesnacht verbrachte. Diese Erinnerung streift mich bloß. Mit dem Rücken zur Wand balanciere ich das Notebook auf den Knien und schaue die letzte Folge einer Serie mit einem Mord eines Serienmörders. In jeder Folge gab es einen neuen Mord, sie wurden von Mal zu Mal grausamer. Man ahnt bereits, wer der Täter sein muss, wieder ein Psychopath. Ich schlafe vor der Auflösung ein. Gegen halb elf wache ich wieder auf. Ich bin nicht mehr müde genug für den eigentlichen Nachtschlaf. Ich lösche das Licht, klappe den Rechner zu, vergesse meinen Traum. Die Nacht auf dem Land kann sehr dunkel sein. Sie kann absolut still sein. Als klar ist, dass ich so bald nicht wieder einschlafen werde, stehe ich auf.

Jahrelang habe ich Kisten voller Bücher in unser Elternhaus gebracht, die Regale in meinem Zimmer, die ich bei meinem Auszug geleert hatte, wieder gefüllt und so die Zeiten durcheinandergebracht. Ich staune: Die Bücher sind sortiert. Zuerst erinnere ich mich nicht, dann vage daran, wie ich das bei einem meiner Elternbesuche aus Langeweile getan habe. Auf einem Brett zusammen stehen die alten Amerikaner: Coopers Lederstrumpf, Whitmans Leaves of Grass, Dickinsons Sämtliche Gedichte. Der scharlachrote Buchstabe von Hawthorne steht da mit einem Knick im Rücken, so weit rechts, dass ich vermuten muss, ihn nie zu Ende gelesen zu haben. Einige Bücher von Melville, den ich liebte, stehen da, ein Band Poe, Walden von Thoreau, Narrative of the Life of Frederick Douglass. Vieles davon habe ich wohl nur gelesen, weil Karim es toll fand. Im Unterschied zu ihm habe ich nie Amerikanistik studiert.

Mit Moby-Dick als Beute kehre ich zurück auf die Matratze. Der Taschenbuchrücken hat mehrere Knicke. Ich entdecke die Reste eines Kaffeeflecks. Das habe ich zu Ende gelesen. Ich habe lange dafür gebraucht. Manchmal fand ich es weitschweifig, doch immer kam es mir gewaltig vor. Der irre weiße Wal und der verletzte (viel. besser: verrückte) Kapitän – wer ist der Gute, wer der Böse in ihrem Spiel? Warum erzählte Melville nicht einfach die Geschichte dieser Rache, sondern packte alles, was sich hineinpacken ließ, in das Buch? Vergeblich denke ich darüber nach, warum und wann ich angefangen habe, mich für den Schöpfer dieses Monsterromans zu interessieren. Ich schlage die ersten Seiten auf, überfliege die Zitatensammlung am Anfang, blättere weiter und lese den unübertroffenen ersten Satz: Call me Ishmael. Nennt mich Ismael. Von dem melancholischen jungen Mann habe ich nie ein klares Bild gewonnen. Ganz anders Queequeg, der tätowierte Königssohn, der mit Schrumpfköpfen handelt und sich mit seiner Harpune rasiert, der spirituelle große Bruder und Bettgenosse Ismaels – ich werfe mich in seine Arme und dämmere endlich weg.

Irgendwann legt die Katze sich neben mich. Ich werde davon kurz wach. Am nächsten Morgen tut mir der Rücken weh, weil ich mich im Schlaf verdreht habe. Ich sollte laufen gehen, das würde helfen. Es ist schon nach sieben Uhr, und ich halte das Risiko, im Wald anderen Menschen zu begegnen, für zu hoch. Es gibt viele Hundebesitzer auf dem Land, die Nachbarn gehören dazu. Man nannte den Hund einst den Begleiter des Menschen. Heute begleitet der Mensch den Hund, er erfüllt dessen Bedürfnisse oder was er dafür hält: Auslauf, Verdauung. Die Erfüllung anderer Bedürfnisse, wie Ficken oder Jagen, verweigert er ihm oder reguliert sie streng. Katzen sind freier. Sie dürfen sich paaren – allerdings nicht mehr fortpflanzen – und dürfen jagen, solange sie auf Mäuse aus sind. Auch Hunde dürfen auf Nagerjagd gehen. Mit ihren stumpfen Krallen kratzen sie hässliche Löcher in die Wiesen und erwischen dabei nie eine Maus. Wenn sie einem Hasen hinterherstürzen oder gar einem Reh oder Schaf, geht das zu weit. Manchmal jagen Hunde Katzen. Das geht auch nicht. Die Haustierwelt folgt unseren Regeln. Benehmt euch anständig, ihr Tiere. Strengt auch an! Die Welt der Wale unterlag unserer Gewalt. Millionen starben für unser Licht und unsere Maschinen. Der weiße Wal wollte sich das nicht bieten lassen. Darum lieben wir ihn heute.

Die Nachbarn sind mit dem Pick-up weggefahren. Der Kombi ist heute stehen geblieben. Das Nachbarhaus ist neuerdings mit einem hohen Zaun aus Doppelstabmatten umgeben. Über das Grundstück trabt ein Rottweiler, der darf zu Fremden böse sein. Bei jedem Radfahrer, der die Straße entlangkommt, sprintet er bellend heran und versucht, den Zaun umzustoßen. So sieht es aus. Kommen Fußgänger vorbei, richtet er sich am Tor auf. Er kann vor Kraft kaum laufen. Die kurzen schwarzen Haare auf seinem Hodensack glänzen, wenn er auf dem Asphalt in der Sonne liegt. Das habe ich schon gesehen.

Die Milch geht zur Neige. Ich schreibe sie auf die Liste, die ich mit meiner Schwester teile. Moby-Dick zieht mich immer noch an, und ich beschließe, eine Stunde zu lesen, bevor ich mich brav an die Arbeit mache. Ein Pastor predigt den Walmännern vor ihrer Abfahrt. Er wählt eine Geschichte aus dem Alten Testament. Ein Sturm erhebt sich auf dem Meer, und der geflüchtete Jona geht über Bord. Drei Tage verbringt er im Bauch eines großen Fisches. Danach weiß er, was er zu tun hat: angesichts all der Lügen die Wahrheit zu sagen. Welche Lügen? … Welche Wahrheit. Wahr ist, dass meine Seele wie die von Jona, Ismael, Melville in Schieflage geraten ist.

Wie ich den Flur durchquere, sehe ich Melville vor einer Waschkommode stehen. Der Spiegel ist nicht beschädigt. Ob der Dichter sich aber darin betrachten kann, scheint mir zweifelhaft. Jedenfalls müsste er sich bücken, um sein Gesicht zu sehen. Melville ist in Hemd und Hose, nur die Joppe fehlt. Breite Hosenträger laufen über die Schultern zum Hosenbund. Er trägt feste Schuhe, halbhoch, mit denen er den ganzen Tag im Feld rumlaufen kann. Mit der Rechten nimmt er den Krug, hält die Linke über die Schüssel, schüttet Wasser in die offene Hand, lässt es von dort in das Becken rinnen. Es klimpert leise auf dem Porzellan. Er stellt den Krug neben sich, angelt mit der freien Hand ein Handtuch vom Haken und trocknet sich ab. Das Tuch legt er anschließend neben die Schüssel auf den Waschtisch. Dann bückt er sich, streckt den Arsch raus, dass die Enden seines eingekerbten Hosenbunds hochstehen, zwei Eichhornohren. Er kann nun endlich sein Gesicht betrachten, die gekämmten Haare, die seine Ohren frei lassen, den nur angedeuteten Scheitel. Weiße Fäden überziehen sein Haupt. Ähnlich ist sein Bart, dunkelweiß, dicht, lang, doch gepflegt. Es geht schon aufs Ende zu mit seiner Farm; er ist pleite. Er fährt mit der Hand zur rechten Augenbraue, fasst sie mit zwei Fingern und zieht. Die Braue wölbt sich, dann löst sie sich, von außen nach innen. Melville legt sie auf das Regalbrett an der Wandseite des Waschtischs. Er fährt mit der zweiten Braue fort, löst sie ab, legt sie zur ersten.

Sein Gesicht wirkt nun gelogen.

Anschließend fährt er sich ins Haar und zieht die Perücke vom Kopf. Darunter kommt dunkles, lockiges Haar zum Vorschein. Er wuschelt es durch. Mit den Fingernägeln kratzt er am Haaransatz, kriegt etwas zu fassen, zieht mit ganzer Kraft (viel. besser: mit Gewalt), erst vergeblich, aber als er die andere Hand zu Hilfe nimmt, löst sich die Maske in einem Rutsch von seinem Kopf, wellt sich sein erstes Gesicht, verzerren sich die Züge in seiner Hand, fällt das Kinn ein, während die kleine Nase steht. Weiterhin vornübergebeugt, studiert er sein neues, nun nicht mehr weißes, ganz von einem Moko überzogenes Gesicht. Unterschiedliche Zeichen in blau-schwarzer Färbung – alle bedeuten etwas. Strahlen auf der Stirn erzählen von seiner Abstammung von holländischen und schottischen Einwanderern. Ankerähnliche Zeichen weisen aus, welches Gebiet er kontrolliert – es ist ein Territorium der Worte. Spiralen am Rand des Gesichts zeigen, welchen Anspruch die Kinder auf seine Nachfolge haben – keinen. Sein rechtes Auge hängt etwas. Er schaut selbstbewusst nach vorn. Er ist jetzt Te Pēhi Kupe, der Māori-Krieger von Neuseeland (viel. besser: Aotearoa).

In einem Notizbuch finde ich etwa diese Beschreibung des Māori wieder:

Te Pēhi Kupe war ein Rangatira, ein Häuptling der Māori und Kriegsherr. 1795 geboren, eroberte er für seine Leute Kapiti Island vor der neuseeländischen Nordinsel. 1824 enterte er ein britisches Schiff und hielt sich dort an einem eisernen Ring mit derart großer Kraft fest, dass die Matrosen ihn nicht losbringen konnten. Man musste ihn mit nach England nehmen. Als der Kapitän des Schiffs vor Montevideo über Bord ging, sprang Te Pēhi Kupe hinterher und rettete den Mann. Der nahm ihn darauf in sein Haus auf. In England zeigte der Māori bei Dinnerpartys Tänze und ließ Kriegsgesänge hören. Vor seiner Rückkehr erhielt er zahlreiche Geschenke, aber nicht die gewünschten Gewehre. Als er auf dem Weg nach Hause in Australien Station machte, tauschte er die Geschenke der Engländer schließlich gegen Waffen und Munition ein. Zusammen mit Te Rauparaha überfiel er nun die Südinsel. Einen Gegner beschimpfte er mit den Worten: Schlecht tätowiert! Was würde dein Kopf mir bringen, wenn ich ihn zum Markt mitnähme, um ihn gegen eine Muskete zu tauschen? Eines Nachts wurden er und seine Verbündeten überfallen. Te Pēhi Kupe starb an einem Keulenschlag.

Auch eine Abbildung, die der Māori von sich selbst angefertigt hat, habe ich in mein Buch geklebt. Eine Art Selfie. Te Pēhi Kupe hat allerdings keine plastische Abbildung seines Kopfes versucht. Vielmehr hat er sich auf dem Blatt quasi selbst gehäutet, er zeigt sein Gesicht als Abziehbild. Als ich wieder lese, was sein Moko bedeutet, muss ich an Karim denken. Er trägt ein Tattoo innen auf dem Unterarm, einen simpel gezeichneten Kolibri mit ausgebreiteten Schwingen und nadelartigem Schnabel. Wahrscheinlich bezeichnet er nicht mehr als sich selbst, und nur die Machart des Tattoos und die Tatsache, dass Karim sich als Mann so einen kleinen Vogel stechen lässt, verweisen auf eine andere Bedeutungsebene. Ich habe den Vogel vielleicht zwei oder drei Mal gesehen. Dennoch hat er sich auch in mein Gehirn tätowiert. Es laufen Strahlen, Punkte und Spiralen über mein unsichtbares Face.

2

Ich habe von einer Blase gesprochen, in der ich lebte, von einem Riss, der sie zerstörte, von den Sparren (viel. besser: Stäben), mit denen ich den Spalt vergeblich zu schließen versuche. Das erweckt womöglich die Vorstellung, ich wäre wie ein Küken in einem Windei. In einem Windei kann sich aber kein Küken entwickeln. Dennoch finde ich das Bild vielsagend. Windeier fanden sich manchmal beim Schlachten in den Hühnern. Manchmal legten sie auch eins. Es sind Eier, denen die Kalkschale fehlt. Die Haut, die darunter – oder eben ganz außen – Eiweiß und Dotter umschließt, sieht aus wie Pergamentpapier; sie ist erstaunlich fest. In der Blase, die ich meine, lebte ich nicht etwa als Kind. Sie entwickelte sich, als ich dreizehn war. In den Jahren darauf wurde sie fester. Sie umschließt den Teil meines Lebens, der womöglich am offensten wirkt, in dem ich Freunde und später sogar eine Familie hatte. Je näher andere mir kamen, desto dicker wurde diese Haut, hinter der ich lebte. So sehe ich es heute. Oder war es nur ein meinem Innern entstiegener schlechter Traum?

Einmal in den USA ging die Blase weg. Die Menschen, denen ich begegnete, wirkten so gerade auf mich. Sie fühlten sich nicht minderwertig, egal wer oder was sie waren. An einer Supermarktkasse gab ich einem jungen Mann, der, wie ich fand, einem der Joker ähnelte, auf seinen Standardsatz zurück: And how are you? Er sagte: Ich lebe in meinem Traum. Ich fand ihn gar nicht seltsam, ich bewunderte ihn. Selbst kam ich mir in Amerika niemals wie ein Freak vor. Ich sprach auf einmal frei und geradeaus mit den Leuten. Zehn Jahre ist das her. Hier dagegen fühle ich mich immer seltsam.

Ich betrachte die Verfärbungen an den Blättern der Hagebuttensträucher draußen. Eine große Hecke schirmt das Elterngrundstück von der Straße ab, seltsamerweise nur zur Hälfte. Direkt vor dem Haus löst ein niedriger Zaun aus labbrigem Maschendraht sie ab. Hinter dem Zaun der Nachbarn auf der anderen Straßenseite schiebt ein Mädchen einen Puppen-Buggy durch das Gras; es strengt sich an. Der Rottweiler rennt auf sie zu. Er wirkt derart ungelenk, dass ich fürchte, er werde das Kind über den Haufen rennen. Irgendwie schafft er es, das nicht zu tun, er springt auch nicht an ihr hoch, sondern zappelt mit den Vorderpfoten in der Luft und kommt so seltsam auf dem Boden auf, dass sein muskulöser Leib seitlich wegkippt und er über die Schulter abrollen muss. Ich denke, dass der Hund sich freut, nur unangemessen, wie ein Riese, der vor Freude auf den Boden stampft und nicht mal bemerkt, dass Häuser dabei beben und Menschen und Vieh von der Erschütterung in die Luft geschleudert werden.

Der Hund scheißt später mühsam in die Einfahrt. Es gibt wenige Anblicke, die mich mehr abstoßen als dieser. Dabei mag ich Hunde grundsätzlich gern. Ich frage mich, ob das Kind allein ist; ich bilde mir ein, ich hätte beide Erwachsenen wegfahren sehen. Wer macht dann den Dreck weg, wer gibt Acht, dass die Kleine nicht ihren Buggy in den Haufen stößt?

Wer gibt auf uns Acht? Ismael fuhr zur See, um sich die Melancholie zu vertreiben. Er überlebte als Einziger den Untergang seines Schiffs, an den schwimmenden Sarg seines Freundes Queequeg geklammert. Dieser hatte seine Totenlade vom Schiffszimmermann wasserdicht machen lassen. Man kann schwerlich behaupten, der Königssohn habe diese Rettungsboje eigens fürs Überleben seines Freundes fertigen lassen. Womöglich hatte er die richtige Vorahnung. Die Rahel, ein Schiff auf der Suche nach dem verlorenen Sohn ihres eigenen Kapitäns, fischte Ismael schließlich aus dem Ozean. Zufall oder Schicksal entscheiden über uns, Vorkehrungen, die wir für die einen treffen, retten andere Menschen.

Hermans älterer Bruder Gansevoort, damals in London im diplomatischen Dienst, lief von Haus zu Haus, um das erste Manuskript seines nach vier Jahren auf See heimgekehrten Bruders zur Veröffentlichung anzubieten. Wenig später starb er einsam in der britischen Hauptstadt und kehrte zusammen mit der Nachricht von seinem Tod in die Vereinigten Staaten zurück. Der Vater der beiden starb hoch (viel. besser: selbst) verschuldet, als die beiden Söhne sechzehn und zwölf Jahre alt waren. Der Älteste wurde zum Ernährer der Familie – außer der Mutter waren das sieben Geschwister. Nach Gansevoorts Tod war Herman der Nächstälteste.

Ich frage mich, wie viel von der Sorge für die Familie er von seinem Bruder übernommen hat. Jedenfalls fasste er den mehr als verwegenen Plan, Mutter, Schwestern, Frau und Kinder allein vom Schreiben zu ernähren. Ein bisschen Landwirtschaft kam hinzu, die aber kaum etwas abwarf. Wer gab auf ihn Acht, als er groß wurde, wer sah mehr in ihm als einen Esser, der sich möglichst schnell auf die eigenen Beine zu machen hatte? Ich sehe ihm zu, wie er nach einem Regenguss knöcheltief im Straßenkot steht, sich die Moko-Maske runterzieht und sein beinahe noch Babyface zeigt. Wenig ist zu lesen in dem jungen Gesicht, seine Erscheinung tendiert nun mehr zur Mutterseite, der holländischen Linie mit den etwas derberen Zügen. Schnell klebt er sich einen Bart an, vollkommen seemännisch rahmt der sein Gesicht ein, ist jedoch lang nicht so dicht wie der spätere Vollbart. Dieser Bart, mehr eine Borte, wie ich finde, bringt die blanke Miene besser zur Geltung; der Schnurrbart wäre bei dem jungen Mann vielleicht noch nicht der Rede wert. Dieses Aussehen benötigt er noch, um sich wie ein Seemann zu fühlen.

Abgerissen war er 1840 aus dem fernen Westen zurückgekehrt. Er sehe aus wie ein Heide, befand Gansevoort, selbst inzwischen ein aufstrebender Anwalt in New York City. Hermans Koteletten waren ungeschoren, das Kopfhaar im Out-of-Bed-Look – wie sollte er da eine anständige Arbeit finden? Er lag dem großen Bruder auf der Tasche. Häufig gingen sie zu Sweeny’s, einem der beliebtesten, billigsten Spots der Stadt. Hier konnte man für einen Schilling satt werden, solange man zu Rüben und Kartoffeln keine Extras orderte. Herman orderte gern Extras. Schon deshalb musste er früher oder später beim Barbier landen und sich einseifen lassen. Sein bester Freund Eli Fly hatte das schneller eingesehen. Der konnte sich nicht gut von einem Fremden aushalten lassen, das fühlte sich falsch an. Eli hatte sich schon am ersten Tag nach der Ankunft rasieren und scheren lassen, als Herman mit den Gedanken noch bei der erfolglosen Tour an die Grenze der zivilisierten Welt verweilte – damals Galena, Illinois, die Stadt mit den Bleivorkommen, keine dreihundert Kilometer westlich von Chicago –, vom Mississippi schwärmte, auf dem seit fünfzehn Jahren die Dampfschiffe fuhren, und andererseits die Pferde und Mulis bedauerte, die am Eriekanal die Schiffe treidelten.

Eli wurde Schreiber in einer der zahllosen Kanzleien der so gleichgültigen wie strengen Stadt. Diese Art Job war Herman schon wegen seiner Rechtschreibschwäche und der schlechten Handschrift versperrt. Sogar seine Schüler hatten sich heimlich – einmal auch offen – lustig gemacht, wenn er als junger Lehrer etwas an die Tafel schreiben musste, sein Onkel war verzweifelt über die Zahlenkolonnen, die er in der Bank dergestalt aneinanderreihte, dass jedes Ergebnis falsch und richtig erschien. Es muss ein Ausdruck seines inneren Widerstands gewesen sein gegen eine Welt, die nichts von ihm wollte und gleichzeitig nicht duldete, dass er untätig blieb. Er musste sich ernähren, er sollte außerdem der verwitweten Mutter mit der verarmten Familie unter die Arme greifen, auch wenn Gansevoort als Ältester damals die Hauptlast trug. Einhundertfünfzig bis zweihundert Dollar im Jahr erhoffte die Mutter sich von ihm. Herman wollte aber nicht jahrzehntelang in funzeligen Stuben sitzen oder stehen und auf die nächste Brandmauer starren. Er wollte nicht Worte aufschreiben, die nicht seine waren. Er spürte in sich eine Kraft erwachen, noch kaum mehr als Unruhe, das Zappeln in seinen rastlosen Beinen, sobald er irgendwo saß, das nicht zu stoppende Gieren des Blicks nach allem, was sich vor der Dunkelheit abhob. Er konnte damit vorläufig nichts anfangen. Vielmehr hatte er Angst, weil niemand und nichts ihm sagte, was richtig war. Vorerst hielt er sich an den Vorsatz, nicht das zu tun, woran sein Vater und auch sein Bruder bereits gescheitert waren. Er machte keine Geschäfte, er kaufte nicht und verkaufte nicht. Nur, was sonst konnte man tun in diesem Land, das sich schon damals nichts anderem verschrieben zu haben schien?

Die Melancholie überkam ihn. Die Welt war nicht gemacht für einen wie ihn. Sie war aus dem Gleichgewicht geraten, sie eierte. Er fühlte sich, als hielte ihn jemand niedergedrückt in den Uferschlamm des Hudson Rivers. An anderen Tagen, wenn die Luft lau über den Wiesen lag und Zumutungen des Lebens von der Flut überspült waren, wenn unverhofft Freiheit herrschte, konnte er die Harmonie spüren, doch niemals ließ dieses schöne Gefühl sich festhalten. Schreckte das Pfeifen der Lokomotive die Pferde auf, schrien die Leute auf den Wagen, mit denen sie durchgingen, war es damit vorbei. Die Blase bekam einen Riss. Warf die Mutter ihm einen strengen oder beleidigten Blick zu, vertiefte sich dieser Riss. Dabei war er kein Junge mehr, er war ein Mann, einundzwanzig Jahre alt, grün hinter den Ohren, dafür gab es keine Entschuldigung.

Er fror nicht leicht und träumte doch von Wärme.

Ganse lieh ihm einen alten Mantel für seine Streifzüge durchs schnelle Manhattan. Immer behauptete Herman, er suche Arbeit, aber das glaubte der große Bruder ihm kaum noch und hielt lieber selbst die Augen auf. In den Docks drängten sich die Handelsschiffe. Mit einem Paketschiff, das Handelsgut und Passagiere transportierte, war der kaum Zwanzigjährige schon einmal nach England und wieder zurück gefahren, ganz grün war der Junge also nicht mehr. Und genau das gab ihm die Möglichkeit, sich zu wehren: Ich fahre nicht noch einmal mit einem Händler, protestierte er. Ist mir zu öde. Glaub nicht, dass du mich überreden kannst.

Ganse war sanft zu ihm, alles andere half nicht. Denk an unsere Mutter, sagte er. Du kannst ihr nicht auf der Tasche liegen; sie hat selbst nichts.

Von einem Menschen, der mich ablehnt, werd ich bestimmt nichts haben wollen. Herman verkniff es sich, so zu sprechen.

Es war bereits Dezember, und sie gingen fröstelnd im Schein der Straßenlampen durch das belebte Lower Manhattan. Herman gefielen die hell erleuchteten Straßen, die hohen, festen Häuser, alles hier fand er viel entzückender als in Albany, wo die Melvilles seit Jahren lebten, wo bei ihrer Ankunft noch die Schweine auf den Straßen rumlaufen durften. Ganse erinnerte sich gut an die Zeit davor, die Kindheit in New York City, als die Familie das Geld noch zum Fenster hinauswarf. Herman behauptete, davon nichts mehr zu wissen. Dabei war er elf gewesen, als der Vater mit ihm vor den Gläubigern den Hudson hinauf floh. Der Junge war schon immer eigen gewesen. Lange hatte er beinah dumpf gewirkt, nach wie vor konnte man an manchen Tagen meinen, Herman habe nicht viel in der Birne. Sein Blick konnte fast stumpf wirken. An der Intelligenz des Bruders hatte Ganse jedoch nie gezweifelt, auch wenn er zugeben musste, dass es für eine Anwaltslaufbahn beim Zweitgeborenen nicht reichen mochte. Hinter diesen grauen Augen lag allerhand verborgen, das spürte er. Dazu hatte der Bruder ein gutes Herz. Als Ganse nach seiner Pleite monatelang kaum laufen konnte, hatte Herman ihn geduldig wie ein Maultier durchs Haus getragen. Übrigens konnte er nichts dafür, dass er mit dem Pelzmützengeschäft baden gegangen war. Die Wirtschaftskrise 1837 hatte vielen Unternehmungen das Licht ausgeblasen.

Überleben, sagte der Erstgeborene zum Zweiten und zeigte dabei mit dem Stock auf die Laterne vor ihnen, die offensichtlich nicht genug Öl hatte, denn sie flackerte. Überleben kannst du nur, wenn dich etwas ernährt. Du brauchst einen Lebensunterhalt, Bruder. Die Welt verzeiht den Nichtstuern nicht. Das mag bei den Wilden anders sein, aber bei uns zivilisierten Leuten ist es eben so.

Normalerweise maulte Herman, wenn er etwas in der Art zu hören kriegte. Diesmal war er jedoch abgelenkt.

Die Welt erleuchten, sagte er, das wäre was für mich. Denkst du, dass ich es könnte?

Willst du als Arbeiter gehen und Masten aufstellen?

Herman schüttelte den Kopf. Walrat, sagte er. Ich könnte der Welt ihren Brennstoff liefern.

Gansevoort wägte ab. Die Walfangindustrie war tatsächlich besser durch die Wirtschaftskrise gekommen als die meisten anderen Branchen. Die Welt gierte ungebrochen nach dem Brennstoff. Cousin Thomas fuhr mit Walfängern zur See; der alte Säufer taugte leider nicht zum Vorbild. Ganz ehrlich schüttelte Gansevoort sich innerlich, wenn er darüber nachdachte, wie den geschlachteten Pottwalen mit Spaten der Speck vom riesigen Leib gestoßen wurde. Er musste dann an eine rot gefärbte See und eklige Schmiere denken. Herman war anders als er; innerlich wie äußerlich kompakter, dementsprechend stabiler. Als Knabe hatte er keine Angst vor dem Stier gezeigt, dann würde er wohl auch einem Walbullen trotzen.

Herman schien in einer Träumerei versunken. Er ahmte den wiegenden Gang der Matrosen nach. Gleich pfiff ihm jemand hinterher. Gansevoort glaubte, es sei ein männlicher Pfiff. Woran wollte er das festmachen, pfiffen die Männer tiefer, pfiffen sie härter, oder war es einfach nicht zu erwarten, dass irgendeine Lady so flöten könnte? Es war zu erwarten. Vielleicht nicht von einer Lady, von den Frauen in dieser Gegend schon. Sie hatten die Härte der Straße, die Frechheit des Gehsteigs, den Witz der Besitzlosen. Die nichts anderes vermochten oder verdorben waren, verkauften sich hier.

Was denkst du, rief Herman und wechselte die Gangart, als wäre er plötzlich ein Flüchtender, hat Rich Robinson die Jewett ermordet? Ich denke, er war’s. Herman schwang ein imaginäres Beil. Dreimal hat er sie auf den Kopf geschlagen, da war es aus mit ihr. Andere behaupten, sie habe noch geröchelt, als er ihr Bett in Brand setzte. Was ist wahr?

Sie waren tatsächlich in der Thomas Street gelandet. Hier hatte der achtzehnjährige Robinson die Prostituierte Helen Jewett ermordet. Vielleicht war er auch nicht der Mörder. Man hatte ihn jedenfalls freigesprochen.

Ich denke, sagte Ganse und hob die Brust, dass nicht so viel über Morde an Huren berichtet werden sollte. Als hätte die Nation keine größeren Probleme! Außerdem verdirbt es die Kinder, so etwas in die Zeitung zu setzen. Man sieht das an dir.

Ich war sechzehn!

Ganse lachte in sich rein, weil Herman sich so brav provozieren ließ. Rich Robinson war selbst erst achtzehn gewesen.

Wir gehen zu den Docks. Ich habe gestern eine Anzeige gesehen. Ein Agent sucht Männer für den Walfang, erfahrene so gut wie grüne Jungs. Ich glaube, es war für die Cold Spring Whaling Company. Long Island.

Die Dark Spring Hailing Company, Lost Shyland, rief das zappelnde Kind auf dem Sidewalk und kam sich witzig vor. Ganse, weißt du, dass es hier um die Ecke ein noch viel mehr verrufenes Etablissement gibt? Da gehen nicht nur Männer rein, es sind auch nur Männer drin. Allerdings ziehen sie sich an wie Frauen. Die Polizei schaut weg, weil sie geschmiert wird. Es ist geheim, doch alle wissen Bescheid. Es ist verboten, doch jeder geht da hin.

Es wird echt Zeit, dass du Arbeit findest, Herm. Jetzt hör mal auf zu zappeln.

Er hätte ihn am liebsten bei der Hand gepackt. Herman lachte spitz, aber er lief tatsächlich etwas ruhiger jetzt. Ganse hatte es in dem Moment beschlossen: der Bruder musste wieder zur See. Sollte er auf Walfang gehen, wenn er nicht mit einem Händler fahren wollte. Sollte er Speck schneiden (viel. besser: abschälen) und glauben, er könne die Welt erleuchten.

Gansevoort schüttelte den Kopf über Hermans Idee. Das glaubte der doch nicht wirklich! Der Walrat reichte gerade mal, um die Welt in schwankes Licht zu tauchen. Schnell verschwand dieser Gedanke wieder, als er auf einmal seinen Hunger spürte.

Gehen wir zu Sweeny’s, Ganse, großer Bruder? Komm! Es ist nur eine halbe Meile!

Würde er je satt zu kriegen sein? Dieser Umweg bedeutete nicht bloß eine halbe Meile, sondern auch zwei Stunden mehr, um zu den Docks zu gelangen. Und einen Schilling oder zwei obendrauf. Herman schien sich nach wie vor nicht viel aus Geld zu machen. Dem Schuhmacher in Lansingburgh war er sieben Dollar schuldig geblieben. Er habe eben vergessen, dass die Rechnung nicht beglichen war. So zu denken, führte in den meisten Fällen ins Gefängnis. Ganse kannte genug solcher Fälle, Burschen und Mädchen, die sich prima rechtfertigen konnten, immer lag es an etwas oder jemand anderem, nie an ihnen selbst, wenn etwas schiefging. Als Ganse mit seinen Mützen Pleite machte, hatte er nicht die Wirtschaftskrise verantwortlich gemacht, sondern gewissenhaft sich selbst erforscht, war die Bücher mehrfach durchgegangen, um zu lernen, wo er besser kalkulieren musste. Nichts schien ihm wichtiger als Gründlichkeit und Ehrlichkeit gegenüber sich selbst. Das galt für den Anwaltsberuf genauso wie für den des Kaufmanns. Ehrlichkeit allein tat es nicht. Man musste Konsequenzen ziehen, sich selbst so wenig wie andere in Schutz nehmen. Sein Bruder war in dieser Hinsicht eine Schwäche Gansevoorts. Er mochte ihn, und so gut es ging, beschützte er den Jungen. Immerzu hatte er das Gefühl, ihm den Weg zeigen zu müssen. Sollte Herman jetzt wahrhaftig auf Fahrt gehen, würde er drei, vier Jahre wegbleiben. Vielleicht viel länger.

Eine Sekunde lang stellte Gansevoort sich vor, der Kleine käme nie zurück. Das trug ihm einen scharfen Schmerz ein, wie er seit dem Tod des Vaters immer wiederkehrte. Er drängte Herm plötzlich zur Eile. Am Abend wollte Ganse bei einer Versammlung der Demokraten für die Expansion der Vereinigten Staaten sprechen. Aus seiner Sicht gab es keine andere Option für das Land, als zu wachsen. Weder die Briten noch die Mexikaner hatten in diesem Teil der Neuen Welt etwas verloren. Das unabhängige Amerika musste sich bis hinauf nach Alaska erstrecken und dort das russische Reich berühren. Im Süden sollte es wenigstens bis zum Rio Grande reichen. Mit Herm stritt er sich häufig darüber. Der Kleine hatte rhetorisches Talent, nur leider kein Gefühl für Größe.

Herman!

Der hatte eben aufgegessen und schielte nach einem Teller auf dem Nachbartisch, der halb voll stehen geblieben war.

Solltest du tatsächlich zur See fahren, nimm dich vor Geschlechtskrankheiten in Acht. Du bist jetzt einundzwanzig, und du wirst Lust bekommen, es anderen nachzutun, die sich zügellos verhalten, sobald sie an Land gehen. Bei deiner Jugend ist das nur natürlich. Vergiss nie, was du da alles kriegen kannst. Denk an den jungen Seemann Rick und wie die französische Krankheit ihn zugrunde gerichtet hat.

Bad blood Rick

Lost his dick

…

Ich mein’s ernst, Herm! Versprichst du mir, vorsichtig zu sein?

Bestimmt werd ich aufpassen. Schau, der Dampfer nach Albany legt gleich ab!

Sis, schreibe ich, linker oder rechter Container? Was ich da geschrieben habe, soll weg. Ich hätte nicht noch mal reinschauen sollen. Es kommt mir wirr und übergriffig vor. Woher weiß ich, was Melville über den Mord an der Prostituierten Jewitt dachte? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob sein großer Bruder, der Kronprinz der Familie, den vermeintlich etwas dumpfen Herman beschützen wollte. Ich habe keine Ahnung, ob die Erfahrungen seines Freundes Eli Fly als Schreiber schon die Grundlage für Melvilles Bartleby bildeten, den er über zehn Jahre später schrieb. Warum sind meine Probleme damit auf einmal so groß, warum denke ich, dass ich einem Menschen, der gelebt hat, nichts in den Mund legen, ihm nichts hinzufügen oder nehmen darf?

Meine Erregung ist so groß, dass ich im Haus die Merrick-Maske aufsetze. Auf einmal sehe ich all die Leute vor mir, meine Mitmenschen, die von einem Tag auf den anderen begannen, ihre Münder und Nasen zu verhüllen. Ich sehe die anderen vor mir, wenige, die sich frech oder ignorant weigerten, an dem Karneval teilzunehmen, keine Larven trugen und die einen aufforderten, es ihnen gleichzutun. Ich sehe diejenigen, die nur ihre Münder verbargen und die Nasen unbedeckt ließen. Manche von denen waren zu nichts Besserem fähig, die meisten protestierten wohl auf diese stille Art. Sie waren für mich die Bartlebys der Gegenwart. Angesichts der Unmöglichkeit, etwas zu tun, blieb ihnen nur, das von ihnen Erwartete nicht zu tun. Man wollte ihnen nicht böse sein. Man konnte ihnen nicht helfen.

Die Erzählung Melvilles über den tragischen Arbeitsverweigerer, der zunächst als idealer Kopist erscheint, finde ich nicht in meinem Regal. Womöglich habe ich das Buch nie hierhergebracht, weil es mir von allem, was Melville verfasst hat, immer am nächsten war. Oder ich habe es jemandem geliehen und nicht zurückbekommen. Ich nehme mir vor, es online zu bestellen. Habe ich deshalb begonnen, mich mehr für den Schriftsteller zu interessieren? Ich erinnere mich, gedacht zu haben, dass Melville eben nicht wie Bartleby gewesen sei, dass er gekämpft habe und immer nur so viel Boden aufgegeben habe, wie er musste. Es war zunächst die Hälfte, dann der ganze Boden.

Von draußen dringt das Geräusch eines Lieferwagens herein. Ich laufe ans Küchenfenster und sehe das Auto eines großen Waren- und Buchanbieters heranfahren. Das ging ja schnell, denke ich, und ich bin nicht mal Premiumkunde. Der Wagen rollt vorbei. Erst hinterher wird mir bewusst, dass ich das Buch noch gar nicht bestellt habe. Ich schleiche um mein Notebook herum wie die Katze um ihren Futternapf, hochnäsig, mit scheinbarer (viel. besser: echter) Verachtung. Melville ging unbeirrbar seinen Weg, er konnte nicht anders. So kam es mir einmal vor. Er musste schreiben, nichts anderes war ihm möglich. Diesen Traum verfolgte er unter großen Zumutungen für sich und seine Familie. Egal wie sehr das Leben sich dagegen stellte, er wich nicht weiter zurück, als er musste. Je tiefer er in den Schatten geriet, desto strahlendere Werke schuf er. So sah ich es, deshalb wollte ich über ihn schreiben. Und weil die Welt ihm später recht gegeben hat. Bartleby war dagegen ein menschlicher Vorgänger des Fotokopierers, kein schöpferischer Mensch. Er bezwang die Welt mit seinem passiven Widerstand. Er war Ahab mit dem Leviathan in sich selbst. Dass er an seinem Widerstand starb, die Welt jedoch dieselbe blieb, spielte dabei keine Rolle. – Aber es spielt die größte Rolle. Man muss Veränderung wenigstens angestoßen haben, sonst vergeht man sinnlos. Zuerst dachte ich: Melville wollte genau das – immerzu attackierte er die Welt, die ihn umgab. Heute spüre ich etwas anderes in seinen Texten, in seinem Leben. Darum geht es doch in allem, was Melville tat oder schrieb: unterzugehen.

Unsichtbar werden. Ich stelle mir vor, wie all die Maskenmenschen eines Tages, wenn alles vorüber ist, entscheiden, ihre Masken lieber nicht vom Gesicht zu nehmen. Wie wir uns schnell daran gewöhnen, jeder für sich zu bleiben, vorsichtig und misstrauisch in unserer Verletzlichkeit, immer gewahr, dass wir plötzlich aufeinander losgelassen waren, einer den anderen zu töten. Für jemanden wie mich ist eine Zeit der Masken eine ehrliche Zeit. Die Zeit des Schreibens war nicht ehrlich, weil ich jemanden (viel. besser: Melville, viel. besser: mich) demaskieren wollte. Inzwischen habe ich gelernt: Die Maske erst zeigt dir das wahre Gesicht.

Wer gibt auf mich Acht, Sis? Ich weiß, das sollte ich selbst tun. Ich habe es in meinen Therapien gelernt. Ich fing damit an, ha, um mir die Melancholie zu vertreiben. Das war vor zwanzig Jahren. Ich will nicht behaupten, ich hätte ohne Unterbrechung zwanzig Jahre lang Psychotherapien gehabt (viel. besser: gemacht). Zehn Jahre lang dachte ich zwischenzeitlich, ich käme klar. Ich wollte gesund sein. Das konnte ich nur wollen, weil ich ohnehin geschützt war – die Windhaut. Ich frage mich, ob es Melville gelungen ist. Damals gab es keine Psychotherapien. Als er starb, 1891, war der französische Irrenarzt Charcot gerade dabei, grausame und wilde Wege zu gehen, um die Hysterie zu heilen. Der Österreicher Irrenarzt Freud hat bei Charcot gelernt und die Seelenanalyse entwickelt. Die beiden hatten Erfolg, denn die Hysterie taucht in der internationalen Klassifikation psychischer Störungen nicht mehr auf. Zu Melvilles Zeit fuhr man dagegen zur See. Männer heilten sich selbst, indem sie etwas taten. Noch lieber gingen sie unter und rissen in manchen Fällen, Kapitän Ahab war so einer, die ganze kleine Welt, die sie dominierten, mit sich in den Abgrund. Das konnte eine Familie sein oder eine Schiffsbesatzung. Oder war Moby Dick der Schurke? Hat nicht die blinde Wut des weißen Wals die Katastrophe erst in Gang gesetzt? War sein Verhalten angesichts der unerbittlichen Verfolgung richtig?

In Melvilles früher Lebenszeit, bis 1840, wurde das Streichholz erfunden, aber auch ein elektromagnetischer Motor, die erste Eisenbahnlinie Nordamerikas wurde in unmittelbarer Nachbarschaft zu Lansingburgh (viel. besser: Albany) gebaut, in dem er gerade mit der Familie lebte. Man konnte nicht wissen, was auf der dunklen Seite des Mondes war oder ob es nicht doch ein paar von der Christenheit noch nicht entdeckte Atolle geben mochte. Man konnte der Welt abhandenkommen, indem man einige Tausend Meilen weit segelte. Alas, my love … ich fuhr nicht zur See, ich schlachtete keine Wale, das Ungeheuer (viel. besser: Leviathan), das ich verfolgte, hieß me, es war mein Selbst. Es ging darum, mich zu verstehen: Ismael. Ich lüge. Es ging darum, Heilung zu finden: Queequeg. Auch das ist gelogen.

Heute denke ich, es ging mir um Rache – Ahab. Rache an dem weißen Untier, das ich in mir spürte und doch nicht aufspüren konnte, dem ich mit Leinen und Harpunen zu Leibe rückte, sobald ich seinen Blas erblickte, und das mir dennoch immer wieder in die Tiefe entkam, sich als unsterblich oder wenigstens unbesiegbar erwies. Rache ist nichts anderes als der Wunsch nach Gerechtigkeit. Wer Rache übt, will einen Ausgleich schaffen und kann darüber doch jede Verhältnismäßigkeit verlieren. Mein Gefühl, das Leben sei ungerecht zu mir gewesen, goss ich in Wut auf alles und alle, die ich damit in Verbindung brachte – vor allem gegen mich selbst. Der verrückteste Ruf nach Gerechtigkeit ist das Schuldgefühl. In sich ausgleichen zu wollen, was in der Welt schlecht gelaufen ist, kann töten. Was man an sich verfolgt, steht zornig und kraftvoll aus; es kann einen in den Abgrund ziehen. Anerkennen, dass die Welt nicht zu ändern ist, und dennoch dem eigenen Innern folgen – siehe Bartleby –, ist ebenfalls lebensgefährlich.

Unsere Eltern besaßen eine Kühltruhe, groß genug, um ein halbes Rind einzufrieren – oder ein ganzes? Ich hörte sie immer nur von halben Rindern sprechen, später von Vierteln. Zuletzt stapelten sie darin die Gerichte, die der soziale Dienst ihnen brachte, der Katalog davon steckt noch im Zeitungsständer. Was ich von diesen Gerichten nicht esse, solange ich hier bin, wird in den Container wandern. Leider schmeckt dieses Essen nicht, und ich bestelle wieder beim Lieferdienst. Das Auto der Nachbarin ist zurück. Der Puppenwagen steht verlassen auf dem Nachbarrasen. Ich kann nicht sehen, ob er auch leer ist. In der Dämmerung gehe ich in den Garten und sehe nach den Apfelbäumen. Immer wieder fallen Früchte herab, die ich teilweise aufsammle. Meine Schwester textet, ich lese es noch draußen. Ich komme morgen vorbei. Sei behütet. Ich muss ins Haus zurück, denke ich, ein bisschen aufräumen. In diesem Zustand soll sie mich nicht sehen.

Unachtsam lasse ich den Blick schweifen, da sehe ich den Nachbarn in seiner Einfahrt stehen, und es ist zu spät, um an ihm vorbeizuschauen. Mit der Linken hält er eine Schaufel, mit der Rechten einen Besen. Dazwischen wölbt sich eine Wampe, die nach sehr viel Grillfleisch aussieht. Schon reißt er den Arm hoch, ohne den Besen loszulassen. Es wirkt beinah, als wollte er mir mit dem Stock drohen. Er wünscht mir einen guten Abend. Ich nicke ihm zu. Dann hebe ich doch kurz die Hand. Vermutlich kann er mein Nicken auf die Entfernung nicht sehen. Mit seinem Haus und dem Rottweiler, dem Auto, der Frau, die vermutlich nicht arbeitet, dem Kind, das nicht in die Kita geht, halte ich ihn für einen Spießer, mit seinem Zaun und den Halogenstrahlern, die er an allen vier Ecken des Hauses angebracht hat und deren Bewegungsmelder so ausgerichtet sind, dass sie jedes Mal angehen, wenn auf der Straße etwas fährt (viel. besser: sich bewegt), halte ich ihn für paranoid. Einen Bewegungsmelder gibt es auch für das Außenlicht an unserem Elternhaus, allerdings geht es erst an, wenn man auf drei Meter heran ist, und dann leuchtet eine funzelige Energiesparlampe so schwach, dass ihr Licht einen den Boden vor dem Haus, die Brücke, wie wir sagten, kaum erkennen lässt.

3

Neben der Waschkommode im Union Inn von Fairhaven stand ein zusammengezimmerter Stuhl mit einem plumpen Kasten als Sitz und mit Beinen, die sich ohne jeden Schwung gegen den Dielenboden stemmten. Die Stuhlbeine waren ungleich lang, oder vielleicht war der Boden uneben, oder beides verstärkte sich wechselseitig, jedenfalls wackelte der Stuhl gehörig. Herman zog es vor, auf seiner Seemannskiste zu sitzen. Einen großen Teil seines Vorschusses hatte er in eine Ausrüstung gesteckt, einen kleineren Teil dem Bruder zur Verwahrung gegeben, ein dritter Teil sollte Geschenken für Mutter und Schwestern vorbehalten bleiben.

Gansevoort erschrak. Geschenke? Sie werden es zum Überleben brauchen.

Herman fror in seiner wollenen Unterwäsche, in diesem billigen Zimmer wurde nur einmal am Tag für wenige Stunden angeheizt. Auf den Fensterscheiben bildeten sich über Nacht Eisblumen, und es hätte ihn nicht gewundert, wenn sein Atem sich auf dem Spiegel in Reif verwandelt hätte. Unter dem Stuhl standen die unbezahlten Schuhe, auf dem Stuhl lag sein neues Outfit: die extrastabilen Duck Pants (viel. besser: Segeltuchhosen) und darüber, noch ordentlich gefaltet, das rote Hemd. Sogar den geteerten und schwarz glänzenden Hut hatte er auf der Kommode abgelegt, dabei würde er angesichts der Kälte seine einfache, von Schwester Helen gestrickte Mütze vorziehen. Er schüttelte das Hemd, bis es sich auseinanderfaltete, und tauchte mit beiden Händen hinein, hob es über den Kopf, ein kurzes Lodern in dem dämmrigen Raum, und ließ es über seinen Leib gleiten. Die unbunte Hose hielt er mit beiden Händen am Saum. Er musste an einen Leineneimer denken, so grob und steif schien sie ihm. Mit einem Ruck zog er sie über die Beine. Nun fehlten noch die Schuhe, die ihm unpassend erschienen, einfach weil er sie an Land getragen hatte und sie nicht extra für die See gemacht waren.

Gansevoort schaute vom Bett aus zu. Er versuchte, den Rest Wärme festzuhalten, der unter der Decke noch glomm, nachdem der Kleine aufgestanden war. Zusammengerollt wie die Kinder armer Leute hatten sie gelegen. Herman sah fesch aus in diesem Seemannszeug, etwas zu fesch, als wäre er nur zur Show eingekleidet worden. Das würde sich geben, wenn er erst mal arbeitete. Kurz konnte er Herms glattes Gesicht, einen Teil davon, im Wandspiegel sehen. Der Bruder bearbeitete sein Haar mit den Händen. Ist das dein Ernst, rief Gansevoort, wir haben doch einen Kamm gekauft. Herman blieb mit dem Finger in einer verzopften Partie hängen und ruckte zwei, drei Mal. Den habe ich bei dir liegen lassen, rief er fröhlich. Wie aufgekratzt er sein konnte! Kaum hatte er die Schuhe gebunden, da wandte er sich um, sprang hoch, beide Beine in der Luft, und ließ die Fußsohlen auf den Boden knallen, Seemann jetzt.

Fesch schaust du aus, sagte Gansevoort beifällig.

Und, willst du ewig im Bett liegen, drängte Herman, als wäre er an derartige Komplimente gewöhnt und beachtete sie nicht weiter. Ich habe Hunger!

Über eines war Gansevoort sich im Klaren: Es würde dem Kleinen nicht einfallen, für das Frühstück zu zahlen, auch wenn er jetzt ein paar Dollars in der Tasche hatte. Wie ein Wilder stampfte er vor dem Bett auf und ab, wie der vorletzte Mohikaner, der sich eintanzt für den kommenden Kampf. Das Hemd hing ihm über die Hose, die Hosenbeine steckten in den Stiefeln. An seinem Hals zuckten Blitze hinauf bis in den Bart, und ins Gesicht war ein seltsames Muster gezeichnet. Kein Zweifel, Herman war ein Barbar.

Ganse! Komm schon.

Es reichte, die Zehen aus dem Bett zu stecken, um sich eine Gänsehaut zu holen. Gib mir meine Kleider, befahl der große Bruder, und Herman nahm sie von dem zweiten, schöneren Stuhl am Fußende, er knüllte sie mit seiner Rechten zusammen und warf sie aufs Bett. Das waren keine Seemannssachen, es war ein Anzug aus englischem Tuch, ein halbes Vermögen hatte Gansevoort dafür bezahlt. Ebenso die Schuhe aus haltbarem Pferdeleder. Ohne gute Kleidung keine Klienten, so viel hatte der junge Anwalt schnell gelernt. Letztlich wollte er jedoch in die Politik gehen. Das ganze Volk vertreten! Ganse stellte sich gern vor, das Kriegsministerium zu leiten. Mit seinen heldenhaften Soldaten-Großvätern hatte er dazu die besten Voraussetzungen. Und vielleicht würde er es eines Tages ins Amt des Präsidenten bringen. Er war gewiss zu Großem bestimmt.

Die Vorliebe für feine Kleider hatte er vom Vater geerbt. Immer dachte Gansevoort mit Wehmut an den zu früh Verstorbenen, der so viel Pech im Leben gehabt hatte. Mit harter Arbeit wäre er bald auf die Straße des Erfolgs zurückgekehrt, als dieser verdammte Katarrh ihn niederwarf und erbarmungslos umbrachte. Ganse fiel ein, dass er im Lansingburgh Advertiser einst gelesen hatte, wie ein verarmter Angestellter nach dem Tod seiner Frau einige Möbel verkaufen wollte, um Schulden zu tilgen. Dabei fand er fünftausend Dollar in einem Beutel, der hinten an der Waschkommode der Frau befestigt war. Fünftausend Dollar!, angehäuft vom Geiz, und jetzt befreiten sie den armen Mann aus großer Not.

Die Asche auf dem Gehweg würde seine glatten Sohlen ruinieren. Dennoch musste Gansevoort froh sein, dass gestreut war. Er käme in seinen Halbstiefeln auf den vereisten Wegen sonst nicht weit. Herman trug genagelte Schuhe und motzte noch deswegen: er könne damit nicht schlittern. Noch dazu waren die Wege nicht eben leer. Auch ein Weihnachtstag war schließlich ein Geschäftstag, der Tag darauf erst recht. Gansevoort hatte sich erkundigt: Die James Monroe war bereits in Richtung Pazifik ausgelaufen, und drei Walfänger, die Erie, die Eagle und die George, lagen im Hafen, um sich auszurüsten. Auf der anderen Seite des Flusses, in New Bedford, lagen gleich neun Walfänger vor Anker. Die Bark Hope war vor wenigen Tagen mit einer Ladung von achthundertfünfzig Fass Walrat aus dem Atlantik zurückgekehrt, und das Schiff Orozimbo, das im November ausgelaufen war, hatte zurückkehren müssen, nachdem es seinen Bugspriet verloren hatte. Die Herald, die Margaret Scott, die Mos, die Mount Vernon, die Young Phoenix und die Barken Cherokee und Maria, alle aus New Bedford, nahmen Vorräte auf und machten sich für den Walfang bereit. Es handelte sich nicht um New York City, der Pier von Fairhaven war kurz, es gab viel weniger Docks. Die Arbeit aber unterschied sich nicht von der in der Metropole. Eine Anzahl Hämmer wurde geschwungen, das stumpfe Toktoktok von ihren Schlägen auf die zahlreichen Nägel, die dem Anschein nach die halbe Welt zusammenhalten mussten, hallte durch den frostigen Morgen. Gansevoort war mehr an das Kratzen von Federn auf Papier gewöhnt. Dazwischen gellten die Rufe der Arbeiter, malmten Wagenräder auf dem Kopfsteinpflaster.

Vor einem offen stehenden Schuppen lagerte eine Menge Fässer, eins neben dem anderen standen sie da, links waren sie dagegen aufgestapelt. Mitten dazwischen stand ein Arbeiter. Er bestrich Fass auf Fass mit Teer. An den Gestank musste er sich längst gewöhnt haben, jedenfalls hielt er sein Gesicht gleichmütig in die vom Kessel aufsteigenden Dämpfe, wenn er sein Werkzeug eintauchte. Es kam Ganse vor wie eine Strafarbeit – ein einzelner Mann und die schier unzähligen, gleichförmigen Fässer. Auf einmal tauchte aus einem der fertigen Fässer ein Kopf auf, schwarz wie der des Arbeiters, und rief: Frederick, warum hast du mich nicht mitgenommen? Der so Angeredete wandte sich abrupt um und schlug mit seinem Pinsel nach dem Kopf. Doch der war schon wieder abgetaucht. Kurze Zeit später lugte aus einem anderen Fass wieder ein Kopf. Frederick! Ich bin’s, Aufseher Plummer! Wieder schlug der Arbeiter nach dem Kopf, und wieder kam er zu spät. So ging es ein paarmal. Der Mann versuchte nicht nur, auf die Köpfe zu hauen, er begann auch, zu schimpfen und schließlich zu singen. Je hektischer er versuchte, die Häupter zu treffen, desto fröhlicher schien er. Das war paradox! Ganse fröstelte noch stärker als zuvor. Er schaute hinüber zu seinem Bruder, denn er wollte wissen, was dieser von dem Spiel hielt. Herman war schon weitergegangen, und als Ganse sich noch einmal der Szene beim Schuppen zuwandte, war alles ruhig, der Arbeiter summte zufrieden, die Fässer waren und blieben leer.

Wie konnte dieser Frederick so tun, als wäre nichts gewesen! Gansevoort hätte ihn schütteln können! Er wollte dem Mann auf dessen Kopf schlagen. Gleichzeitig bemerkte er, wie sein Blick verschwamm. Vor seinem linken Auge lag ein Schleier, er fühlte sein Zahnfleisch bluten. Beide Symptome traten selten auf. Heftigstes Kopfweh folgte ihnen zuverlässig. Er frage sich, ob einer dieser schlechten Tage käme. Die Antwort kannte er bereits. Heftige Schmerzen traten auch in den Gelenken auf, ein Echo der Schwäche, die ihn vor Jahren monatelang am Gehen gehindert hatte. Unheimlicher waren jedoch die Bilder, die dabei seinem Unterbewusstsein entstiegen. Es kostete ihn all seine Kraft, sich nichts anmerken zu lassen. Er wollte den kleinen Bruder vor dessen großer Fahrt keinesfalls beunruhigen.

Auf dem Weg zur Acushnet, dem nagelneuen Walfänger, auf dem Herman zur See fahren würde, hatte Ganse eine weitere Vision. Neben dem Pier, an dessen Rand sie schon eine Weile marschierten, erblickte er unvermittelt ein Gesicht im Wasser. Ein Ertrinkender, dachte er und wollte schon loseilen, um eine Stange zu suchen, an die der Ärmste sich klammern könnte. Doch das Gesicht schaute ihn nur verwundert und zugleich wie zufrieden an. Es zeigte etwas wie ein Einverständnis nach einem langen Kampf und nur eine leichte Verwunderung, nicht darüber, dass es zu Ende ging, sondern darüber, wie es zu Ende ging. Jäh erkannte er, wer da vor ihm in der eiskalten Hafenbrühe versank, und ein säbelnder Schmerz durchfuhr seine Brust. Er würde den Vater ein Leben lang vermissen.

Der kleine Bruder fror heimlich. Nur so konnte man es ausdrücken, denn Herm versuchte, es zu verbergen, er zitterte so dezent in seinen Kleidern, dass es von außen praktisch nicht zu sehen war. Gansevoort durchschaute ihn aber. Er kannte Herman, er kannte jede Regung seines Bruders vom ersten Tag an, egal ob der sie unterdrückte oder nicht. Er kannte nicht seine Gedanken. Früher einmal hatte er ziemlich genau prophezeien können, was Herm sagen oder fragen würde, und auch, an welchen Punkten er es vorzog, nichts zu sagen oder zu fragen. Vor einigen Jahren bereits hatte sein Denken aber eine eigene Richtung genommen. Er hatte begonnen zu lesen, nicht nur den satanistischen Edgar Allan Poe. Was Herm las, verknüpfte er auf seltsame Weise mit seinen unreifen Gedanken und Fantasien. Es machte ihm Freude, den älteren Bruder mit Ideen und Spekulationen aus der Fassung zu bringen.

Herman schlug sein Angebot aus, noch mit aufs Schiff zu kommen. Sie gaben sich zum Abschied nicht mal die Hand, doch Gansevoort zog ein paar Kondome aus der Rocktasche, verborgen in einem Zigarrenkistchen. Kurz ließ er den Inhalt sehen und steckte die Packung anschließend in Hermans Manteltasche. Der süße Junge bekam rote Ohren. Ganse konnte sehen, wie er mit irgendeiner heftigen Empfindung kämpfte. Es dauerte bald eine Minute, bis Herman sich einig geworden war. Dann zog er seinerseits etwas aus der Tasche und hielt es ihm hin. Es handelte sich um einen Brief. Vorn drauf stand bloß ein Name.

Würdest du so nett sein und ihn aushändigen?

Eleanor Parmelee. Vorletzten Sommer hatte der Junge abgestritten, in sie verliebt zu sein. Ernsthaft, Bruder? Ist das nicht lang vorbei? Und vor allem: ist das nicht eine riesen Zicke? Diesen Gedanken sprach Gansevoort nicht aus.

Herman zuckte nur mit den Schultern.

Versprich mir, dass du ihr den Brief gibst.

Ok, bevor du wieder melancholisch wirst, werde ich ihn überbringen. Ich hoffe bloß, du schwörst ihr nicht ewige Liebe.

Mit diesem Satz endete es. Sie sahen sich in die Augen, Gansevoort drückte den Oberarm des Jüngeren, der zeigte auf einmal ein seliges Grinsen, wandte sich ab und ging an Deck, als wäre das der Weg ins Paradies.