Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

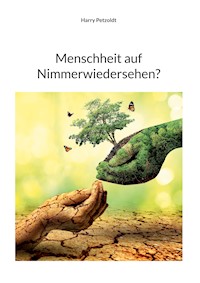

Dies ist ein Buch für junge Leser bis hin zu "nachhaltig gesonnenen" Großeltern. Es wirft einen umfassenden Blick auf das menschliche Leben und skizziert die wesentlichen Zutaten für dessen Gelingen. Dies alles geschieht in einer Zeit existenzieller globaler Herausforderungen. Als Einladung Altes neu zu denken, versorgt es Euch mit wichtigen Fakten und Erkenntnissen aus aktueller Forschung und zeigt vielversprechende Lösungsansätze zur Gestaltung einer nachhaltigen und lebenswerten Zukunft auf. Doch dieses Buch soll nicht nur informieren. Vielmehr will es Euch zu einem befreienden Bewusstseinswandel anregen, als rege Mitstreiter, eine stimmige, dem Gemeinwohl zugetane und gleichzeitig nachhaltige Welt zu erschaffen. Obendrein befähigt Ihr Euch, Eure eigene Gesundheit, Harmonie und Zufriedenheit zu fördern. Es ist ein Aufbruch zur nachhaltigen Lebensweise - eine Wiedergeburt der Natürlichkeit.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 164

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Dieses Buch ist den Kindern dieser Welt gewidmet.

Gleichsam meinen Enkeln:

Sarah

Lotta

Amelie

Paulina

Mali

Paul

Inhalt

Eröffnung

Menschliches Sein

1.1. Menschsein

1.1.1. Gehirn

1.1.2. Gedächtnis

1.1.3. Intelligenz und Begabung

1.1.4. Kreativität

1.1.5. Wahrnehmung

1.1.6. Sprache

1.1.7. Lernen

1.1.8. Willensfreiheit

1.1.9. Entscheiden – Planen – Tun

1.2. Werte

1.3. Mensch und Tier

1.4. Glück in Fakten

1.5. Unglück in Fakten

1.6. Liebe

1.7. Bedürfnisse

Menschenleben

2.1. Innenleben

2.1.1. Carpe Diem – Nutze den Tag

2.1.2. Sinn finden - der Schlüssel zum Lebensglück

2.1.3. Lebensbalance

2.1.4. Glücksmomente suchen, erleben und ausdehnen

2.1.5. Erlebe Glücksmomente

2.1.6. Lachen und Humor

2.1.7. Stimmungen

2.1.8. Meditation

2.1.9. Mensch ärgere dich nicht

2.2. Gesund & Munter

2.2.1. Gesunde Menschen – Charakterzüge und Merkmale

2.2.2. Schlaf

2.2.3. Ernährung

2.2.4. Wasser

2.2.5. Veritatem de vino - Die Wahrheit über den Wein

2.2.6. Keine Macht den Drogen / Auch Bildschirme machen süchtig

Menschheit

3.1. Natürliches Gleichgewicht

3.2. Imperium der Schande

3.3. Die Krise ab 2008

3.4. Demokratie auf dem Prüfstand

3.5. Zukunftsszenarien

3.6. Skizzen einer verantwortbaren Marktwirtschaft

3.7. Ökosoziale Landwirtschaft

3.8. Abfall-Vermeidung heißt “Cradle to Cradle”

3.9. Ökosozial leben

3.10. Global Marshall Plan

3.11. Die Transformation

3.12. Soziale Resilienz

Ausblick

4.1. Heutiges Menschenbild

4.2. Ziele der Menschlichkeit

4.3. Der neue Mensch

4.4. Die neue globale Gesellschaft

Ceterum censeo – Lebe nachhaltig

Anhang

6.1. Was kann ICH tun?

6.1.1. Beispiel: Ernährung

6.1.2. Beispiel: Verkauf Haushaltsgeräte

6.2. Wir starten durch – 50 ökosozial Tipps

6.3. Lebensplan für das laufende Lebensjahr

6.4. Menschenrechte

6.5. Gemeinwohl Ökonomie GWÖ

Quellen

Literaturverzeichnis

Internet-Quellen

Eröffnung

Dies ist ein Buch für junge Leser bis hin zu „nachhaltig gesonnenen“ Großeltern. Ihr könnt es stets bei Euch tragen – Euer Wegbegleiter versorgt euch mit wichtigen Fakten und Erkenntnissen. Zudem führt er Euch zu den eigentlichen Menschheitsfragen:

Was ist das Wesen unseres „Menschseins“?

Wie bereichern und gestalten wir unser „Menschenleben“?

Wohin schreitet die Menschheit? Welche Zukunfts-Szenarien sind möglich?

Welche Perspektiven existieren für eine humane Welt mit 10 Milliarden Menschen?

Was kann

ICH

tun?

Es geht um Tatsachen, Ideen, Perspektiven, Weltanschauungen und zuletzt - vielleicht um einen kleinen aber wertvollen Impuls für einen globalen Bewusstseinswandel. Dabei könnt ihr selbst zu einem regen Mitstreiter werden, um eine stimmige dem Gemeinwohl zugetane und gleichzeitig nachhaltige Welt zu schaffen.

In den ersten beiden Kapiteln, Menschsein und Menschenleben, betrachten wir vorzugsweise neue Forschungsergebnisse, insbesondere diejenigen, die positive Einflussmöglichkeiten auf das menschliche Leben eröffnen und deren Beachtung Gesundheit, Harmonie und Zufriedenheit fördern. Neben der Auswertung aktueller Erkenntnisse, bemühen wir auch bekanntes Wissen, wenn sich daraus gesundheitsdienliche Praktiken oder erfreuende Lebensweisen ableiten lassen. Ausschlaggebend für unsere Themenauswahl ist stets die Frage, ob die jeweilige Betrachtung der heutigen Welt dient und uns hilft, friedliche, freundliche und genügsame Menschen zu werden.

Kapitel 3 betrifft die Menschheit als Ganzes. Auch Produktionstechniken und Lebensstile, die insbesondere in den Industrienationen zu beachtlichen Störungen des natürlichen Gleichgewichts geführt haben. Es gibt erheblichen Handlungsbedarf! Doch zuvor gilt es, die eingetretenen Veränderungen zweifelsfrei zu ermittelten und ebenso deren Ursachen. Später werden mögliche Entwicklungs-Szenarien aufgezeigt - der Kollaps eingeschlossen. Dies alles soll helfen, geeignete Lösungen zu finden. Einige werden skizziert. Dabei zeigt sich, wir müssen vieles, vielleicht alles neu erfinden. Eine gewaltige Pflichtübung liegt vor uns!

Der Ausblick versucht die Konturen eines heutigen Menschenbildes zu zeichnen. Hieran knüpfen wir einen zukunftsweisenden Katalog von Selbstverpflichtungen oder moralischen Ansprüchen. Anschließend stellen wir diese Vorarbeit in den Dienst einer Genesungs-Offensive für unsere vielfach kränkelnde Erde. Ja, es folgen Wohltaten: wir leiten mit guten Ideen, mit gemeinnützlichem Verhalten und nachhaltiger Lebensweise eine Renaissance der Natürlichkeit ein.

Doch neue Einblicke und umfassende Kenntnisse allein machen nicht weise. Ihre Anwendung muss geübt und nach dem griechischen Philosophen Ariston von Chios, mit unserer Seele verschmolzen werden. Auch die Hirnforschung bestätigt die Nützlichkeit eines fortwährenden Trainings. Deshalb befindet sich im Anhang eine Umsetzungshilfe. Die gewonnenen Einsichten führen zwangsläufig zu Änderungswünschen am eigenen Verhalten. Diese guten Vorsätze können in einen gegliederten Lebensplan einfließen. Wer zusätzlich ihre Realisierung befristet, erhält eine fortlaufende Kontrolle. Gemeinsam erschaffen wir so durch Respekt und richtige Regeln eine nachhaltige Lebenswelt und einen sauberen Planeten.

Zum Schluss noch ein Fingerzeig: die vielfältigen Fußnoten! Sie führen überwiegend zu aufschlussreichen Videos. Einfach mal anklicken oder den Text direkt bei YouTube eingeben.

Das Studium des Buches „Menschenbild 2017“ fördert hoffentlich auch die Lust, einzelne Themen zu vertiefen. Wer diese verspürt, dem hilft das im Anhang befindliche Quellenverzeichnis. Sämtliche Quellen bilden die Wissensbasis dieses Buches. Sollte ein Urheberhinweis fehlen, wird dieser künftig gern nachgetragen.

Viel Freude

Harry Petzoldt

Einige Kapitel, die anmuten, als ob es sich hier um einen „Ratgeber“ handelt (Meditation, Schlaf, Ernährung, Wasser, usw.), sind eher so gemeint, dass die einzelnen Inhalte erneut in unsere Überlegungen einfließen sollten, um einen dynamischen Prozess zu starten. Wir können anfangen, die gewonnenen Erkenntnisse immer wieder neu zu hinterfragen und mit anderen zu diskutieren – so entstehen gute Einsichten, um unser Leben vorteilhaft zu gestalten. Dies ist die Eintrittskarte zu einem nachhaltigeren Leben.

1. Menschliches Sein

Menschliches Sein vollzieht sich auf unterschiedlichsten gedanklichen, seelischen sowie körperlichen Ebenen - grundsätzlich in einer Mischung aller drei Ebenen, wobei situationsabhängig Übergewichte entstehen. Dies Kapitel zielt ins Besondere auf das menschliche Bewusstsein, auf geistige Fähigkeiten, auf kreative Potentiale, das Entstehen von Wertvorstellungen, auf die innere und äußere Wahrnehmung sowie auf die Entfachung von Unglücks- und Glücksmomenten, bis hin zu einem Lebensgefühl, das „Liebe“ heißt.

Ein praktisches Beispiel für den Vollzug des Menschlichen Seins liefert ein Bekenntnis von Albert Schweitzer (1875-1965). Hier legt er seine Ansprüche an eine freie Lebensführung:

Albert Schweitzer, Bundesarchiv, Bild 183-D0116-0041-019 / CC-BY-SA

Ein freier Mensch

Ich will unter keinen Umständen ein Allerweltsmensch sein.

Ich habe ein Recht darauf, aus dem Rahmen zu fallen - wenn ich es kann. Ich wünsche mir Chancen, nicht Sicherheiten.

Ich will kein ausgehaltener Bürger sein, gedemütigt und abgestumpft, weil der Staat für mich sorgt.

Ich will dem Risiko begegnen, mich nach etwas sehnen und es verwirklichen, Schiffbruch erleiden und Erfolg haben.

Ich lehne es ab, mir den eigenen Antrieb mit Trinkgeld abkaufen zu lassen. Lieber will ich den Schwierigkeiten des Lebens entgegentreten, als ein gesichertes Dasein führen; lieber die gespannte Erregung des eigenen Erfolgs, als die dumpfe Ruhe Utopiens.

Ich will weder meine Freiheit gegen Wohltaten hergeben noch meine Menschenwürde gegen milde Gaben.

Ich habe gelernt, selbst für mich zu denken und zu handeln, der Welt gerade ins Gesicht zu sehen und zu bekennen, dies ist mein Werk. Das alles ist gemeint, wenn wir sagen:

Ich bin ein freier Mensch.

1.1. Menschsein

Die verschiedenartigen Ausprägungen unseres Menschseins gibt die nachfolgende Doppelseite in einer Säulendarstellung wieder. Dabei erfolgt eine zunächst unseren gängigen Vorstellungen entsprechende Aufgliederung einzelner Begriffe in mentale (Absicht) oder neuronale (Großhirn) Elemente und in bewusstes (Erfindung) und unwillkürliches (Reflex) Handeln. Ausprägungen unseres Bewusstseins (Sprechen) stehen unwillkürlichen Mechanismen (Zuneigung) gegenüber. Diese Einordnungen stellen bestenfalls den Versuch dar, den jeweils überwiegenden Mechanismus oder die vorherrschende Ausprägung herauszustellen.

Hierzu ein Beispiel: „die Absicht, ein Kind in die Luft zu heben“ stellt vordergründig ein mentales Element dar. Bei genauerem Hinsehen müssen wir jedoch zugestehen, dass nicht nur rein geistige sondern auch emotionale (Sympathie) oder körperliche (verfügbare Muskelkraft) Wirkmechanismen beteiligt sein können.

Ein umlaufendes Verweilen auf der Doppelseite sei geboten. Dabei macht es Spaß, die vorliegenden Einordnungen der einzelnen Begriffe mit den eigenen Vorstellungen abzugleichen. Unterschiedliche Auffassungen sind zulässig.

Menschsein 1 (Bitte zusammen mit der Folgeseite betrachten)

Menschsein 2

1.1.1. Gehirn

Das Gehirn des Menschen besteht hauptsächlich aus Nervengewebe - aus ca.100 Milliarden Nervenzellen oder Neuronen. Jedes Neuron besitzt einen Zellkörper, ein Axon und mehrere Dendriten. Die Nervenzelle nimmt neuronale Information - Input von anderen Neuronen - über ihre Dendriten auf. Die Dendriten vieler Neurone sind mehrfach mit anderen Nervenzellen verknüpft und fassen die hereinkommenden Signale zusammen. Das Axon sorgt für den Output. Mit seinem langen, faserartigen Fortsatz, der elektrische Nervenimpulse vom Zellkörper wegleitet, kommuniziert das Neuron auf chemischer Basis über Synapsen mit anderen Nervenzellen. Ein einzelnes Neuron bildet bis zu 10.000 solcher synaptischen Verbindungen mit anderen Nervenzellen aus.

Aufbau eines Neurons

Diese mächtige neuronale Verschaltung stellt wohl die wichtigste Säule für das außerordentliche Leistungspotential des Gehirns dar. Anders als bei logischen Computersystemen erwirbt das neuronale Netzwerk seine Wirkkraft einerseits aus der gigantischen Vernetzung und andererseits aus dem ereignisgesteuerten Umsetzen empfangener Eingangssignale an den Synapsen. Diese fein dosierten Nervenimpulse sind die Auslöser für permanentes Lernen, Abgleich bisheriger Erfahrungen und eventuelles Modifizieren bestehender Inhalte und Werte. Dabei spielt das einzelne Neuron jeweils einen Platzhalter für einen bestimmten Ort (Ortszelle), einen Begriff, eine Emotion (Spiegelneuron) oder einen Wert - zumindest aber anteilig mit weiteren Neuronen (Neuronen Population). Die gelernten Inhalte oder die ausgebildeten Gedächtnisspuren werden jedoch nicht im Neuron sondern durch die mit ihm verbundenen Synapsen 1, genauer gesagt durch die Stärke ihrer Ausprägung repräsentiert. Nach M. Spitzer spiegelt sich in den Synapsenstärken gewissermaßen unsere Lebensgeschichte wider.

Das menschliche Hirn gliedert sich in vier Hauptbereiche. Der Hirnstamm ist entwicklungsgeschichtlich die älteste Region. Er verbindet das Gehirn mit dem Rückenmark. Der Hirnstamm verschaltet und verarbeitet eingehende Sinneseindrücke und ausgehende motorische Reize und ist zudem für elementare und reflexartige Steuermechanismen (Lidschlag) zuständig. Außerdem werden hier viele automatisch ablaufende Vorgänge wie Herzfrequenz, Blutdruck, Atmung, Stoffwechsel und der Wach-Schlafzyklus gesteuert. Den Hirnstamm umschließt das Zwischenhirn, das Limbische System: zu ihm gehören der Hippokampus, die Amygdala, die Hypophyse, der Hypothalamus und Teile des Thalamus. Der Hippokampus spielt den Neuigkeitsdetektor – hier werden Fakten, Ereignisse, Sachverhalte (Ortskenntnisse) und Fertigkeiten auf Neuheit und Bedeutung geprüft und gegebenenfalls hinterlegt oder neurologisch gesprochen repräsentiert und unvollständige Informationen sogar ergänzt.

MRT vom Gehirn - CC Urheber: Chrischan at

Die Amygdala (Mandelkern) färbt alle wichtigen Eingangsreize emotional ein und begünstigt so ihren bleibenden Erinnerungswert. Unwichtiges bleibt “emotionslos“ und wird vergessen. Die Amygdala analysiert auch Gefahren und löst Ängste oder Aggressionen aus. Sie erkennt angenehme Situationen und beflügelt unsere Stimmung. Ferner bildet der Mandelkern die entscheidende Schaltstelle für unser Sozial- und Triebverhalten. Der Hypothalamus und die Hypophyse beteiligen sich an der Regulierung allgemeiner Körperabläufe. Sie steuern Hunger- und Sättigungsgefühl und stellen gleichzeitig einen wichtigen Bestandteil unseres Hormonsystems dar. Der Thalamus wird das “Tor zum Bewusstsein“ genannt. Seine Aufgabe besteht darin, die zum Großhirn eingehenden sensorischen Informationen so zu modulieren, dass es zu einer kortikalen Erregung kommt. Das Limbische-System wird in seiner Gesamtheit auch emotionales Gehirn genannt. Es erschafft für alle “draußen“ wahrgenommenen Ereignisse, Personen oder Handlungen, die entscheidenden affektiven Bewertungen. Umgesetzt in neuronale Impulse prägen diese unser gesamtes Lernen und Handeln. So entstehen sämtliche elementaren Gefühlsregungen (Sorge, Frust, Freude, Lust, etc.), die uns zu einem geordneten sozialem Leben lotsen.

Das Kleinhirn erfüllt wichtige Aufgaben bei der Steuerung der Motorik: es ist zuständig für Koordination, Feinabstimmung und das Erlernen von Bewegungsabläufen (z.B. Gleichgewicht). Außerdem wird dem Kleinhirn auch eine Funktion beim unbewussten Lernen zugeschrieben.

Das Großhirn ist mittig durch eine Längsfurche in zwei Gehirnhälften (Hemisphären) geteilt. Zwischen den Hemisphären gibt es eine breite Verbindung aus einem dicken Nervenstrang, auch Balken genannt, und weitere kleinere Kanäle, über welche sie ständig Informationen austauschen. Die 2 bis 4 mm dicke Oberfläche des Gehirns ist die Großhirnrinde bzw. der Cortex. Er enthält bei der Frau etwa 19 Mrd. beim Mann etwa 23 Mrd. Nervenzellen. Im Cortex ist modular nach Aspekten das aus Erfahrungen resultierende Wissen gespeichert. Das Großhirn ist das Zentrum unserer Wahrnehmungen, unseres Bewusstseins, Denkens, Fühlens und Handelns. Im Großhirn herrscht eine Arbeitsteilung zwischen verschiedenen Bezirken, den Rindenfeldern.

Drei Typen lassen sich unterscheiden:

Sensorische Felder

: Sie verarbeiten Erregungen, die von den Nerven der Sinnesorgane kommen.

Motorische Felder

: Sie aktivieren Muskeln und regeln willkürliche Bewegungen. Die sensorischen und motorischen Felder für die rechte Körperseite befinden sich in der linken Gehirnhälfte und umgekehrt. Jede Gehirnhälfte zeichnet sich durch individuelle Funktionskomplexe aus, die erst im abgestimmten Zusammenspiel die erstaunliche Gehirnleistung bewirken.

Motorische Felder

Gedanken- und Antriebsfelder

: Sie liegen im vorderen Teil des Gehirns und sind wahrscheinlich die Zentren des Denkens und Erinnerns.

Stets schlägt das Großhirn den Takt und überwacht alle anderen Hirnteile. Die Sinneswahrnehmung, die Bewegungssteuerung, das Planen und Denken sowie sämtliche Leistungen des Bewusstseins gehören zu seinen Aufgaben. Nach dieser mehr anatomischen Betrachtung werden abschließend zwei wichtige Wirkmechanismen des Gehirns betrachtet:

Das Gehirn ist plastisch, genauer neuroplastisch – unter Neuroplastizität versteht man die Eigenschaft von Synapsen, Nervenzellen oder auch ganzen Hirnarealen, sich in ihren Eigenschaften zu verändern. Damit kann sich der Mensch an seine Lebenserfahrungen anpassen oder neue Verhaltensvorsätze bewusst verwirklichen. Der Spruch “Ich kann nicht aus meiner Haut heraus“ wird zu purer Willensschwäche degradiert. Die Wandlungsfähigkeit unseres Gehirns übertrifft alle anderen von der Natur hervorgebrachten Systeme. Wir können selbst in unveränderbaren nachteiligen Situationen unsere Sichtweise so ändern, dass wir nicht unweigerlich in Depressionen abgleiten. Dieser Vorgang kann sogar unbewusst erfolgen, denn Neuronen können die Verarbeitung eingehender Signale eigenständig variieren. Damit ist das Gehirn in der Lage, sich selbst umzuprogrammieren. Alles verändert unser Gehirn – keine Wahrnehmung, kein Gefühl und kein Gedanke ist davon ausgenommen. Viele Hirnforscher gehen davon aus, dass unser Gehirn weitestgehend selbst organisiert und sich situationsabhängig weiterentwickelt. Dies bedeutet, Gene sind kein Schicksal (Stefan Klein, Die Glücksformel 2002) – sie sind nicht starr, sondern ein Leben lang formbar. Wir selbst können sie durch unseren Lebensstil, an- oder ausschalten. Eine schlüssige Folgerung dieser Sichtweise lautet: Intelligenz wird nicht vererbt sondern überwiegend erworben!

Wie entstehen Glück und Unglück? In den beiden Hälften unseres Stirnhirns (vorderes Großhirn) ist das Arbeitsgedächtnis lokalisiert. Hier wird ständig analysiert, was dem Organismus Nutzen und was ihm Schaden bereitet. Wegen der immensen Informationsflut sortiert das Stirnhirn die eingehenden Reize danach, ob positive oder negative Gefühle mit ihnen verknüpft sind. Die angenehmen Ereignisse werden links eingelagert – das Glück “schlägt“ links, wie unser Herz. Alles Unangenehme wandert nach rechts. Neue Reize unterliegen einer sofortigen Prüfung und lösen anschließend entsprechende Empfindungen aus. Dabei kommt es auch zu kontroversen Situationen, denn negative Gefühle (z.B. Depressionen) können durchaus Glücksmomente überschatten. Analoges gilt in umgekehrter Richtung. Inzwischen ist wissenschaftlich bestätigt, dass zwei getrennte Mechanismen – ein Glückssystem und eine Unglücksschaltung – nebeneinander existieren und konkurrierend für unsere Stimmung verantwortlich sind. Dies birgt eine weit reichende Konsequenz - unser Leben ist keiner schicksalhaften Willkür ausgeliefert: Das Unglück ist kontrollierbar und kann gemildert, eventuell sogar unterdrückt werden. Aber nicht nur das, auch Glücksmomente können bewusst angebahnt, verlängert und verstärkt werden: Glück ist gewissermaßen „lernbar“ und kann sogar „bewusst gesteigert“ werden. Das Stirnhirn selbst bietet erfreulicher Weise auch Mechanismen an, die es erlauben, negative Emotionen abzuschwächen. Wenn wir bemerken, dass wir gleich anfangen vor Wut zu kochen, können wir uns beherrschen und hierdurch sogar besonnener und damit Erfolg versprechender reagieren.

1 Synapsen: Schnittstellen des Lernens

1.1.2. Gedächtnis

Die Grundlage für unser Gedächtnis bilden (nach Eric Kandel) die milliardenfachen neuronalen Vernetzungen sowie die planvolle Zusammenarbeit der einzelnen Hirnbereiche. Betrachten wir noch einmal die Vernetzung der einzelnen Neuronen. Wir haben bereits gelernt: die Speicherung von Gedächtnisinhalten geschieht nun über die Ausprägung der Übertragungsstärken einzelner Synapsen. Das gesamte System ist überaus dynamisch angelegt – bei jeder erneuten Erregung der Synapsen verändern sich die Übertragungsstärken und damit die Inhalte. Wenn wir etwas wahrnehmen, lernen oder tun, dann entstehen immer Spuren solcher synaptischen Ausprägungen. Im nächsten Schritt werden neue Spuren angelegt und hinterher Spuren von Spuren. Auf diese Weise bilden sich schließlich Karten von Repräsentationen und letztere stehen dann z.B. für Körperteile (Hand), Ereignisse (Theater-Premiere), Bedeutungen (Schönheit), Fertigkeiten (Skilaufen) oder Episoden (Hochzeitsfeier). Die Größe dieser Karten richtet sich nach Ähnlichkeit und Häufigkeit der verursachenden Erregungen. So finden die geschickt modulierenden Finger eines Töpfers nach vieljähriger Tätigkeit ein besonders stark ausgeprägtes Ebenbild auf seinen „Handkarten“.

Um nun zu verhindern, dass unser Gedächtnis völlig unkontrolliert mit sämtlichen eingehenden Inhalten zugeschüttet wird, besitzt es einen Filter. Dieser sondert aus den etwa 100 Mega Byte pro Sekunde im Gehirn eintreffende Daten das aus, was ausschlaggebend, neu oder interessant ist. Dieser wichtige Mechanismus ist im Limbischen System angelegt. Von besonderer Bedeutung sind hier zwei Bereiche: der Mandelkern vollzieht die emotionale Bewertung eingehender Informationen und der Hippocampus stellt die zentrale Schalt- und Koordinierungsstelle des Gehirns dar und bildet gleichzeitig das Kurzzeitgedächtnis für das eingehende Gedächtnismaterial. Von hier aus wird ins Langzeitgedächtnis (Großhirnrinde) übertragen. Der Transfer erfolgt überwiegend im Tiefschlaf und kann Tage, manchmal Monate, andauern. Er läuft zeitlich in mehreren Stufen, aber auch mit vielfältigen Wiederholungen ab, bis sämtliche Inhalte zweckgerecht verschoben sind. Nach der Verschiebung hält der Hippocampus die Adressen von verlagerten Informationen für künftige Schnellzugriffe bereit und erleichtert uns so über einen gewissen Zeitraum das Erinnern ohne langwieriges Nachdenken. Der Hippocampus leistet aber noch mehr. Wenn wir uns erinnern wollen, dann findet er nicht nur die gesuchten Inhalte, er kann wahlweise auch Assoziationen (Gedankenverknüpfungen) vornehmen oder mitwirken, kreative Ideen anzuregen.

Im Schlaf und zwar in den Traumphasen kommt es zu einer wichtigen Kontroll- und Korrekturfunktion für Gedächtnisinhalte. Im Traum laufen unsere Erlebnisse und Begebenheiten nochmals ab, werden teilweise neu bewertet, anderweitig zugeordnet oder emotional eingefärbt. So entstehen aus wichtigen Alltagserfahrungen prägende Langzeiteindrücke. Die Speicherkapazität ist nahezu unbegrenzt. Ältere Menschen haben oft Schwierigkeiten, sich neue Sachverhalte einzuprägen. Eine mögliche Erklärung liegt darin, dass sie die neuen Informationen im Schlaf nicht mehr so gut verarbeiten wie in früheren Jahren.

Das so genannte Prozedurale Gedächtnis bildet den Teil des Langzeitgedächtnisses, das völlig unbewusst und vollautomatisch arbeitet. Wer Skifahren oder Radfahren einmal gelernt hat, der vergisst es nie wieder. Können entwickelt sich langsam aber beständig durch geduldiges Üben.

Den Langzeitspeicher für elementare Wahrnehmungsmuster bildet das so genannte Perzeptuelle Gedächtnis. Hier wird unterschieden: zwischen Hund und Katze, zwischen männlicher und weiblicher Stimme oder zwischen süß und sauer. Beispielsweise können auch noch nie gesehene Kunstwerke von Picasso, Dali oder anderen Malern leicht zugeordnet werden, wenn bereits genügend andere Gemälde von den betreffenden Künstlern bekannt sind.

Formen und Fakten werden vornehmlich in der linken Gehirnhälfte gespeichert. Hier finden wir auch das Semantische Gedächtnis, das reproduzierbares Wissen speichert: Hamburg liegt an der Elbe oder Darwin entwickelte die Evolutionstheorie.

Mit dem vierten bis fünften Lebensjahr entwickelt der Mensch sein Autobiografisches Gedächtnis. Hier wird seine Lebensgeschichte episodenhaft abgelegt. Besondere Erlebnisse – der erste Kuss oder die unvergessliche Hochzeitsfeier – bleiben jederzeit abrufbar erhalten. Dieses Gedächtnissystem arbeitet im Zusammenspiel mehrerer Hirnregionen (Stirn- und Schläfenlappen der rechten Hirnhälfte) und zugleich mit dem Limbischen System, das für die emotionale Einfärbung sorgt. Es ist davon auszugehen, dass der Mensch die einzige Spezies darstellt, die ihre Lebensgeschichte erinnert.

Wenn wir über Vergangenes nachdenken (letztes Teamgespräch), sind die gleichen Hirnareale beteiligt, wie bei unseren künftigen Planungen (nächstes Teamgespräch). Offensichtlich bilden gemachte Erfahrungen eine wichtige Grundlage für anschließendes Denken und Handeln.

Bewusstes Vergessen ist möglich. Um etwas zu vergessen, muss man an dieses „etwas“ nicht, sondern an andere Dinge denken. Je häufiger das daran denken erfolgreich unterdrückt wird, umso größer die Aussicht es zu vergessen. Wie kann dies im Gehirn erreicht werden? Hilfestellung leistet der frontale Hirnbereich. Hier existieren Areale, die bewusst genutzt werden können, um hemmend auf den Hippocampus einzuwirken und so die Anlage einer bleibenden Gedächtnisspur zu verhindern. Dies hat zur Konsequenz, dass wir auch Ärger oder traurige Gedanken aktiv verbannen können. Dieser neuronale Mechanismus konnte von einem Forscherteam an der Universität Regensburg unter der Leitung von Karl-Heinz Bäuml und Simon Hanslmayr nachgewiesen werden. Wir besitzen offensichtlich „vorausschauende Kontrollmechanismen“, mit deren Hilfe wir Erinnerungen und Erfahrungen willentlich unterdrücken und sogar vergessen können.