3,99 €

Mehr erfahren.

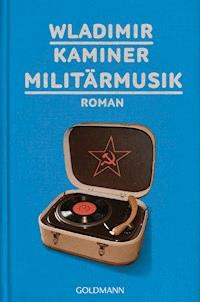

- Herausgeber: Manhattan

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Mit unnachahmlichem Witz und Charme erzählt Kaminer von den Tücken des Alltags und seinen haarsträubenden Abenteuern im Russland der Gorbatschow-Zeit. Nach der Lektüre dieses Romans bleibt eigentlich nur noch eine Frage offen: Wieso die Sowjetunion nicht schon früher zusammenbrach ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 211

Veröffentlichungsjahr: 2001

Ähnliche

Über das Buch

1967 ist ein schicksalsträchtiges Jahr für die Sowjetunion: Die Oktoberrevolution liegt genau fünfzig Jahre zurück, und man rüstet überall im Land zu großen Feierlichkeiten, da erblickt ausgerechnet ein Junge das Licht der Welt, der nichts unversucht lassen wird, um die ruhmreiche Republik in ihren Grundfesten zu erschüttern.

Denn schon von Kindesbeinen an steht der junge Wladimir mit den herrschenden Verhältnissen auf Kriegsfuß; stets ist er zu allem bereit, nur nicht dazu, sich anzupassen. Bereits in der Schule erfindet er als »Offizieller Politinformator« die haarsträubendsten Tagesnachrichten, und später bringt er als Praktikant beim Theater ganze Aufführungen zu Fall. Doch das ist alles nichts gegen sein subversives Wirken beim Militär, bei dem der anarchische Taugenichts eines Tages landet. Hier wird ihm nichtsahnend das Ehrenamt des »Stellvertretenden Vergnügungsorganisators«übertragen, und dass daraufhin alles drunter und drüber geht, braucht niemanden zu verwundern. Verwunderlich ist allenfalls, dass die Sowjetunion darüber nicht schon viel früher zerbrochen ist...

Über den Autor

Wladimir Kaminer wurde 1967 in Moskau geboren. Er absolvierte eine Ausbildung zum Toningenieur für Theater und Rundfunk und studierte anschließend Dramaturgie am Moskauer Theaterinstitut. Seit 1990 lebt er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Berlin. Kaminer veröffentlicht regelmäßig Texte in verschiedenen deutschen Zeitungen und Zeitschriften, hat eine wöchentliche Sendung namens »Wladimirs Welt« beim SFB4 Radio MultiKulti, wo er jeden Samstag seine Notizen eines Alltags-Kosmonauten zu Gehör bringt, und er organisiert im Kaffee Burger Veranstaltungen wie seine inzwischen berüchtigte »Russendisko«. Mit der gleichnamigen Erzählsammlung avancierte das kreative Multitalent über Nacht zu einem der beliebtesten und gefragtesten Jungautoren in Deutschland. Nach dem Erzählband »Russendisko« sowie der von ihm herausgegebenen Anthologie »Frische Goldjungs« legt Wladimir Kaminer nun mit »Militärmusik« seinen ersten Roman vor. Ein weiterer Band mit Kurzgeschichten, »Schönhauser Allee«, ist bereits in Vorbereitung.

Kaminer Wladimir

Militärmusik

Roman

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2001 by Wladimir Kaminer

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2001 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.

Covergestaltung: UNO Werbeagentur GmbH

ISBN 978-3-89480-659-0V004

www.goldmann-verlag.de

Militärmusik Musik, in deren Takt marschiert werden kann; relativ schnell gehen, sich fortbewegen über einen längeren Zeitraum, Weg

(Duden)

Sozialistische Erziehung

1967 feierte unser Land ein wichtiges Jubiläum – fünfzig Jahre sind seit der Großen Oktoberrevolution vergangen. Für die real existierenden sozialistischen Kleinbürger gab es nicht viele Gründe, stolz auf ihr Land und die dort herrschende Ordnung zu sein. Sie hatten mit dieser Ordnung etliche Probleme: das Wurstproblem, das Zuckerproblem, das Butterproblem und unzählige andere, welche die Sowjetunion für sie unattraktiv machten. Für einen Romantiker sah die Realität dagegen sehr positiv aus. Denn im Ballett waren wir die Nummer eins. Keine Ballerina der Welt konnte so toll springen wie die unseren. Das größte Atomkraftwerk zu bauen war auch nur in der Sowjetunion möglich, und den ersten Mann ins Universum hatten wir auch geschickt.

Den ersten Hund, den ersten Mann, die erste Rakete. Diese hervorragenden Errungenschaften und beeindruckenden Ergebnisse hatten wir der Großen Oktoberrevolution zu verdanken. Darum ging es bei dem Jubiläum 1967. Alle Zeitungen, Fernsehsendungen, Radioprogramme, Betriebsversammlungen berichteten über diese Erfolge und die zukünftigen Perspektiven. Die Menschen hörten zu und waren im Großen und Ganzen der Großen Oktoberrevolution dankbar. Dankbar fürs Ballett und dankbar für Jurij Gagarin, dessen Buch »Der Blick von oben« planmäßig zum Jubiläumsfest erscheinen sollte. Ausschnitte aus Gagarins Werk wurden in der Literaturnaja Gazeta vorveröffentlicht. Dort erzählte der Kosmonaut, wie toll die Sowjetunion von oben aussieht: die blauen Flüsse, die mit Schnee bedeckten Berge und die grünen, saftigen Wälder. Gagarin hatte sich sogar einige kritische Bemerkungen erlaubt: »Viele Flüsse müssen noch überbrückt, die Steppen gepflügt und die kleinen Dörfer elektrifiziert werden. Wir haben noch viel zu tun.«

Zu diesem Zeitpunkt rasten zwei Hunde, Belka und Strelka, in ihrer Kapsel, die noch vor Gagarin in den Kosmos geschossen worden war, seit nunmehr sechs Jahren sinnlos um die Erde herum. Offiziell waren sie für tot erklärt worden. Es war nie vorgesehen, dass die Kapsel mit den Hunden jemals auf der Erde landete. In der Kosmonautensiedlung »Sternenstadt« in der Nähe von Moskau errichtete man ein kleines Museum, in dem einige Souvenirs von Belka und Strelka, deren Namen auf Deutsch so viel wie »Eichhörnchen« und »Pfeilchen« bedeuten, präsentiert wurden.

Alle Pioniere, die für ihre Schulleistungen mit einem Ausflug in die Sternenstadt ausgezeichnet wurden, konnten dort das Halsband von Eichhörnchen und den Maulkorb von Pfeilchen besichtigen, dazu ein Foto von den beiden. Die Hunde führten ein bescheidenes Leben und besaßen nicht viel. Die meisten Pioniere interessierten sich nicht besonders für das Museum, eher für den Lebensmittelladen der Kosmonautensiedlung, in dem es damals schon ganz ungewöhnliche Sachen zu kaufen gab, wie zum Beispiel lange Zigaretten der Marke More. Laut den Informationen der Kosmonauten, unter anderem Gagarins selbst, waren die Helden Belka und Strelka immer noch am Leben. Man erzählte sich, dass Gagarin in privatem Gespräch zugegeben habe, einmal durch das Bullauge seiner Rakete die Hundekapsel gesehen und lautes Bellen im Universum gehört zu haben. Das Ganze dauerte nur einige Sekunden, die Kapsel raste schnell an Gagarin vorbei, das Bellen löste sich im Nichts auf.

1967 wurde die Hundekapsel endgültig zerstört, um weitere »Missverständnisse« zu vermeiden. Ohne einen sichtbaren Grund fing Gagarin gleichzeitig an zu saufen. Er konnte sich nicht mehr auf sein Buch »Der Blick von oben« konzentrieren, das eigentlich schon längst hätte fertig sein sollen. Er erzählte seinen Kosmonauten-Kollegen, dass das Universum ein schwarzes Loch sei, die Erde einem verfaulten Kürbis ähnlich sehe und die Sowjetunion aus der Ferne überhaupt nicht zu erkennen sei. Sein Werk blieb für immer unvollendet. Gagarin wurde vom Dienst suspendiert und drehte frustriert sinnlose Runden mit seinem kleinen Flugzeug, das ihm Chrustschow geschenkt hatte. Er flog durch die Wolken und suchte den Tod, bis er 1968 endlich abstürzte. Man hat später ein Tal auf dem Mond nach ihm benannt, das sich allerdings auf der Schattenseite des Planeten befindet und von der Erde aus nie zu sehen ist. Außerdem wurde eine Kleinstadt ihm zu Ehren umbenannt. Es war aber nur eine ganz kleine, ohne Eisenbahnverbindung und ohne Flughafen – ein Dorf genau genommen. Kurz vor seinem Absturz wurde ich geboren.

Mein Vater nahm ein Taxi, um meine Mutter und mich aus dem Grauermann-Krankenhaus abzuholen. Das Krankenhaus befand sich auf dem Kalinin-Prospekt im Zentrum der Hauptstadt, dort wo jetzt eine große Apotheke, eine Sparkasse und ein Schönheitssalon sind.

»Biegen Sie hier rechts ab«, sagte mein Vater, um dem Fahrer den Weg zu weisen, als das Auto den Kalinin-Prospekt erreichte.

»Das kann ich nicht«, antwortete der Fahrer, »alles ist abgesperrt, wegen des Jubiläums. Man darf hier nirgendwo abbiegen, wir müssen geradeaus fahren.«

»Ich muss meinen neu geborenen Sohn aus dem Grauermann-Krankenhaus abholen«, erklärte mein Vater.

»An so einem großen Tag? Herzliche Glückwünsche, Sie sollten ihn Oktobrin nennen oder ähnlich. Trotzdem kann ich hier nicht rechts abbiegen«, sagte der Taxifahrer.

»Na, dann.« Mein Vater holte seine Geldbörse aus der Hosentasche und gab ihm 25 Rubel. Das Auto machte sofort einen großen Bogen mitten auf dem Prospekt und fuhr direkt auf den Bürgersteig vor dem Krankenhaus.

»Ihr seid aber freche Kerle«, wunderte sich ein dicker Straßenpolizist, der gerade daneben stand. Er bekam von meinem Vater ebenfalls 25 Rubel. Genau dieselbe Summe steckte er dann auch dem Wächter des Krankenhauses zu, damit er reindurfte, ebenso der Krankenschwester, die mich herausbrachte, und der Tante aus der Registraturabteilung, damit sie mich schnell eintrug. Mein Vater gab auf diese Weise exakt einen ganzen Monatslohn im Krankenhaus aus. Dafür hatte er nun mich. Mit demselben Taxi brachte er dann meine Mutter und mich nach Hause zurück. Überall standen Polizisten, an jeder Ecke hingen große rote Fahnen.

Ich konnte sie damals natürlich noch gar nicht sehen. Ich war noch ein Baby und lag auf dem Rücksitz eines alten Wolgas, in eine weiße warme Decke bis über den Kopf eingewickelt.

***

Meine Mutter sagte, ich war ein sehr ruhiges Kind, lächelte gern Fremden zu, schrie so gut wie gar nicht und pinkelte in die Windeln nur auf ihren Befehl. Ich glaube meiner Mutter, weil sie dreißig Jahre lang an der Schule unterrichtet und immer die Wahrheit gesagt hat. Laut meiner Mutter fing ich sehr früh an zu sprechen.

In der Nähe unseres Hauses stand ein kleiner Wald, in dem wir oft spazieren gingen. Auf der anderen Seite des Waldes befand sich ein Irrenhaus, das alle nur »das gelbe Haus« nannten, wegen der Farbe der Fassade. Die Irren kletterten oft über den Zaun und irrten im Wald herum. Ich konnte noch nicht richtig laufen und saß voller Stolz auf einem roten Plastikpanzer, den meine Mutter an einem Strick hinter sich herzog. Plötzlich sprang ein Irrer aus einem Busch. Es war ein Exhibitionist. In der Hand hielt er seinen riesigen Schwanz, groß wie eine Panzerkanone. Er starrte uns an und wir ihn. Meine Mutter war sprachlos vor Angst und fuchtelte nur mit den Händen. Ich schrie auf einmal: »Hau ab!« Der Mann verschwand sofort wieder hinter dem Busch, und wir rannten nach Hause. Damals, als kleines Kind, wusste ich noch nicht, dass Exhibitionisten genau so harmlos wie Ameisen sind. Nun weiß ich es. Doch vor 32 Jahren war es ein Schock für mich, ein psychisches Trauma. Aufgrund dieses Vorfalls fing ich an zu sprechen und kann bis heute nicht damit aufhören.

Schon im Kindergarten entdeckte ich diese Leidenschaft fürs Geschichtenerzählen. Während der Ruhestunden, wenn die Erzieherin sich in die Küche zurückzog, um den von uns übrig gelassenen Brei aufzuessen, erzählte ich meinen Kindergarten-Genossen alle möglichen Geschichten. Ich konnte ihre Fragen viel umfassender beantworten als die dafür zuständigen Verantwortlichen. Über alles wusste ich Bescheid: über Flüge zum Mars, wo Gold vergraben sein musste, und wie sich die Menschen fortpflanzten. Ich konnte alles bis in die kleinsten Einzelheiten erklären, nur ein Haken war dabei: Meine Geschichten stimmten nicht. Ich war nämlich ein totaler Spinner. Die Folgen mancher meiner Geschichten waren haarsträubend. Als ein paar Kumpel aus meiner Kindergartengruppe meine Version der menschlichen Fortpflanzung in die Realität umzusetzen versuchten, kam es beinahe zu schlimmen Körperverletzungen. Meine Mutter musste sich ständig die Beschwerden des Personals anhören, ich würde die anderen Kindern verderben. Aber sie lachte nur.

Später in der Schule entwickelte sich meine erzählerische Leidenschaft weiter. Ob Chemie oder Geschichte, Geographie oder Biologie, ich trat gern an der Schultafel auf, doch meine Formeln entpuppten sich als Fiktionen, die Stoffe existierten meist nicht, und alle Daten waren durcheinander gebracht. Trotzdem wurde ich von der Klassenleiterin zum Politinformator ernannt. Jede Woche musste ich nun aus allen möglichen Zeitungen die wichtigsten Nachrichten ausschneiden und sie meinen Klassenkameraden referieren. Ich experimentierte. Ich nahm alte Zeitungen und stellte ein Nachrichtenprogramm zusammen, das aktueller und spannender als das wirkliche war. Keiner merkte was. Meine Politvorträge wurden von den Klassenkameraden mit großer Begeisterung aufgenommen. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt wurde mir klar, wie dünn manchmal die Grenze zwischen Realität und Fiktion ist. Die Zeitungen wurden immer älter, die Politinformationen immer spannender. Am Ende verzichtete ich gänzlich auf die Zeitungen, und stellte das Nachrichtenprogramm aus freien Erfindungen zusammen.

Ich war von dieser Arbeit so hingerissen, dass ich nicht richtig aufpasste. Nachdem laut nur mir vorliegenden Informationen Simbabwe Russland den Krieg erklärt hatte, flog die ganze Sache auf, und mir wurde daraufhin der Eintritt in den Komsomol verweigert.

In der siebten Klasse beschloss ich, mit dem Rauchen anzufangen. Ich klaute mir eine Schachtel Java aus dem Schreibtisch meines Vaters und ging mit einem Freund in den Wald. Als wir am »gelben Haus« vorbeikamen, hielten uns zwei kleine Mongoloide an, die draußen vor dem Tor standen. Sie baten uns um eine Zigarette. Mein Freund holte die Schachtel aus der Tasche und fragte ganz naiv: »Ist euch eigentlich das Rauchen erlaubt?« Einer der Mongoloiden steckte die Zigarette in den Mund, blickte mir tief in die Augen und sagte mit überraschend tiefer Stimme: »Uns ist alles erlaubt.« Ich machte mir vor Angst fast in die Hose, so wahr klang er. Damals merkte ich, wie ungerecht unsere Gesellschaft war: Was den einen erlaubt war, durften die anderen noch lange nicht.

Ich erzählte und erzählte. Der eine war begeistert, den anderen machten meine Geschichten wütend, immerhin – alle hörten aufmerksam zu. Ich wurde zum größten Spinner der Schule. Gleichzeitig entwickelte ich eine weitere Besonderheit: die absolute Unfähigkeit, etwas Solides zu lernen. Alle Informationen, die ich mitbekam, drehte ich unwillkürlich um und machte daraus immer neue Geschichten. In Literatur hatte ich stets die besten Noten, obwohl mich die so genannte »Literatur« als Fach gar nicht interessierte.

Beim Schulaufsatz hatten wir normalerweise drei Themen zur Auswahl. Zwei literarische, in der Art von »Pechorin als überflüssiger Mensch«, und eine politische: »Der Komsomol als zuverlässiger Helfer der Kommunistischen Partei« beispielsweise. Diese Ordnung existierte seit Dutzenden von Jahren. Das musste so sein, und alle wussten es. Im Traum wäre es niemandem eingefallen, ein politisches Thema zu wählen. Außer mir. Genau genommen habe ich nur diese Themen bearbeitet. Dafür hasste mich natürlich die Literaturlehrerin, eine Nette, wenn ich mich jetzt so recht an sie erinnere. Sie empfand mein Handeln als persönliche Beleidigung, doch für mich war es viel interessanter, über nichtexistierende Dinge zu schreiben als über das bereits durchgekaute und unveränderbare Material der klassischen russischen Literatur. Ich versuchte die leeren Begriffe wie »Partei«, »Komsomol« oder »Frühling« mit ein bisschen Leben zu füllen, das machte mir Spaß. Meine Schulkameraden dachten, ich sei antisowjetisch und lachten herzlich über meine Komsomol-Besinnungsaufsätze, dabei war ich total unpolitisch und der Einzige in der Klasse, der nicht zum Komsomol gehörte. Die Literaturlehrerin sagte zu mir: »Sie bekommen eine fünf (die beste Note bei uns) für ihren Aufsatz ‘Die Befreiung Europas durch die Rote Armee 1944–45’. Aber damit das klar ist: Ich glaube Ihnen kein Wort. Sie finden es komisch, anders zu schreiben, als Sie denken, Sie junger Zyniker!«

Ich war aber eher ein Romantiker. In der achten Klasse bekam ich bei einem Wettbewerb »Schüler lesen Majakowski« den ersten Preis. Ich trat bei diesem Wettbewerb mit einem selbst geschriebenen Gedicht auf, das ich als einen frühen Majakowski ausgegeben hatte, und zwar aus seiner Gesamtausgabe, die es so richtig jedoch nicht gab. Der Direktor schickte mich anschließend sogar zur Stadtolympiade. Dort in der Jury saßen keine Anfänger, sondern lauter große Spezialisten. Ich brüllte und zischte auf der Bühne, genauso wie Majakowski es in meiner Vorstellung getan haben musste, ja, sogar noch besser als er. Ich schlug mir mit der Faust auf die Brust und fand mich ziemlich überzeugend. Trotzdem haben sie mich entlarvt. Ein alter Professor sagte laut: »Nun seien Sie nicht albern, junger Freund. So eine Scheiße hätte Majakowski nie in seinem Leben geschrieben.«

Wenn ich jetzt, nach über zwanzig Jahren, zurückblicke, muss ich dem Professor Recht geben. Es war ein pathetisch überzogenes, scheußliches Gedicht. Aber ich bin nun mal kein Dichter. Doch damals war es für mich ziemlich dramatisch. Und unser Schuldirektor bekam einen Riesenanschiss. Er war stinksauer, dass seine Dummheit zum Vorschein gekommen war, und weigerte sich, mich in die neunte Klasse zu versetzen. Ich flog von der Schule.

»Was willst du eigentlich werden?«, fragten mich daraufhin meine Eltern.

»Schauspieler«, sagte ich jedes Mal.

Mit dieser Antwort gelang es mir, vorläufig weitere Diskussionen über meine Zukunftspläne zu vermeiden.

Unser Haus befand sich am Rande der Stadt. Aus dem Fenster blickte man auf die Rublewskojer Chaussee, die eigentliche Stadtgrenze. Dahinter begann schon der Wald, der dort Pawlow-Park hieß, zu Ehren des Verhaltensforschers Pawlow, nach dem man im Übrigen auch unsere Straße benannt hatte. Dort im Park stand ein merkwürdiges Denkmal, das in der Dunkelheit alte Frauen und Säufer erschreckte: ein riesengroßer Hund aus Bronze, im Volksmund »Baskerville« genannt. Der mir unbekannte Bildhauer hatte ihn zu Ehren des pawlowschen Hundes geschaffen, der ungeheuerliche Leiden am eigenen Leib hatte erdulden müssen, um die Reflextheorie des Akademikers zu bestätigen. Doch mit seiner Größe und dem Gesichtsausdruck hatte der Bildhauer eindeutig übertrieben.

Auf dem Platz vor dem Denkmal versammelten sich die Jugendlichen unseres Wohnviertels, um Tischtennis zu spielen. »Wir treffen uns am Hund«, hieß es immer. Anschließend liefen wir meistens runter zum Moskausee. Dort hatten wir sogar einen kleinen geheimen Strand. Auf der anderen Seite des Sees wohnte niemand. Es gab dort nur Kartoffelfelder bis zum Horizont sowie eine verlassene, aber immer noch stark nach Scheiße riechende Geflügelfarm und eine im Krieg zerbombte Kirche. Die Omas in unserem Haus erzählten, ein Flugzeug sei auf die Kirche gestürzt und dadurch wären die ganzen dort gelagerten Kartoffelvorräte verbrannt.

In jenem Sommer wurde ich fünfzehn. Ich hatte nichts zu tun und hing den ganzen Tag im Pawlow-Park herum oder saß am Ufer des Moskausees. Doch die Frage, die mir meine Eltern immer wieder mal stellten, betrübte mich. In Wahrheit wollte ich gar kein Schauspieler werden. Ich wollte mich verlieben und ewig am Strand liegen.

Jedes Mal, wenn ich an dem gelben Irrenhaus vorbeilief, betrachtete ich neidisch die Mongoloiden. Mir schien, dass ich ihr Geheimnis durchschaut hatte. Sie werden niemals gefragt: »Was willst du denn mal werden, Junge?« Sie waren nämlich schon was – und mussten dafür überhaupt nichts tun. Dort hinter dem Zaun, auf ihren von Pflegern bewachten Veranden, waren sie freier als wir draußen. Sie mussten nicht, wie ich zum Beispiel, lügen und allen erzählen, sie wären gerne Schauspieler. Mehrmals verwickelte ich die Mongoloiden in Gespräche, wenn sie abends in der Dämmerung vor dem Tor ihrer Anstalt standen und Vorbeigehende anmachten. Mit Erstaunen stellte ich fest, dass sie gar nicht dumm waren, im Gegenteil, und dass sie sich ihrer Freiheit vollkommen bewusst waren. Sie kultivierten sogar noch ihre Krankheit, um dadurch ihre Freiheit zu schützen. Gegen bestimmte Dinge hatten sie eine starke Abneigung, wie beispielsweise gegen das Schreiben. Dafür durften sie aber alles laut sagen, was sie dachten. Ich mochte mir gar nicht vorstellen, wie meine Eltern reagieren würden, wenn ich das nächste Mal auf ihre Frage nicht »Schauspieler«, sondern »Mongoloide« antwortete.

Mein Vater, der sich mit zwanzig Jahren unglaublich anstrengen musste, um aus seinem kleinen ukrainischen Nest nach Moskau zu kommen, konnte nicht verstehen, wie ein Junge in meinem Alter keine großen Ziele haben konnte und keine Herausforderungen suchte. Er selbst ging gleich nach der Schule in eine Konservenfabrik, der einzigen Fabrik in der Kleinstadt. Er sortierte dort zwei Jahre lang Konservendosen für Tomaten – ohne Aussichten auf ein Weiterkommen. Die einzige Chance für meinen Vater, aus seinem Leben etwas Besseres zu machen, war, in die Hauptstadt zu ziehen und einen richtigen Beruf zu erlernen. Er wollte nach Moskau, um zu studieren, doch damals durfte ein junger Arbeiter in der Provinz noch nicht selbstständig über sein eigenes Schicksal entscheiden. Der Direktor des Tomatenverarbeitungsbetriebes musste ihm eine Zuweisung für die Akademie schreiben, wollte aber nicht so richtig. Er sagte stattdessen zu meinem Vater:

»Viktor, ich würde deinen Wunsch gerne erfüllen und dich nach Moskau schicken, wenn du zuerst mir meinen Wunsch erfüllst. Seit Jahren träume ich von einem Volkstheater in unserem Klub. Die Trunksucht bei unseren Mitarbeitern hat in der letzten Zeit enorm zugenommen und wurde zu einem großen Problem. Die Konservenproduktion sinkt. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass die Arbeiter in unserem Städtchen so gut wie keine Freizeitangebote haben. Sie können nicht in die Oper, haben keine Ahnung vom Ballett. Also sitzen sie im Park und saufen sich zu Tode. Wir müssen mehr Kultur unter die Leute bringen. Du bist jung und schlau, organisier' mir hier ein Kulturensemble, ein Laientheater, und ich werde dich dafür nach Moskau auf die Akademie schicken.«

Mein Vater ging mit voller Kraft an die Arbeit und schaffte innerhalb eines halben Jahres das Unmögliche: Er gründete das Fabrikkabarett »Die Rote Tomate«, das aus ihm selbst und noch zwei Frauen – einer Bibliothekarin und einer Köchin – bestand. Er selbst schrieb die Sketche, las eigene Gedichte vor, moderierte Volksfeste, außerdem sang und tanzte er auf der Bühne wie ein Wilder. Jeden Monat machte er ein lustiges Programm über aktuelle Probleme in der Tomatendosenproduktion.

»Dieser Kaminer«, wunderten sich die Arbeiter in der Fabrik, »das ist ein Spaßvogel, der singt sich noch kaputt.«

Dabei war mein Vater damals alles andere als ein Spaßvogel, er litt unter Schlafstörungen und nahm immer mehr ab. Der Grund dafür war der Direktor, der sein Wort nicht hielt. Zum zwanzigsten Jubiläum der Fabrik veranstaltete mein Vater ein Kabarett zur Krönung seiner beinahe zweijährigen Tätigkeit als »Rote Tomate«-Clown. Das Jubiläumsprogramm wurde ein großer Erfolg. Danach redete mein Vater mit dem Direktor.

»Ach Viktor, mein Herz«, gestand ihm der Direktor offen, »ich würde dir gerne sofort alle Papiere für die Plechanow-Wirtschaftsakademie in die Hand drücken, doch wenn du wegfährst, geht unser wunderbares Theater hier zugrunde. Kurzum: Du musst noch ein paar Jahre bleiben.«

Das war für meinen Vater ein schwerer Schlag. Das Studium an der Plechanow-Akademie entwickelte sich bei ihm zu einer fixen Idee. Sie veränderte ihn auch äußerlich: Mit fünfundzwanzig wurden seine Haare grau. Trotzdem sang und tanzte er auf der Bühne des Klubs immer weiter. Bald bemerkte sogar der Direktor, dass es mit dem Jungen so nicht weitergehen konnte, und er ließ ihn frei. Sieben Jahre lang studierte mein Vater danach Betriebswirtschaft an der Plechanow-Akademie in Moskau – er konnte nicht genug davon kriegen. Mit seinem »roten Diplom«, also mit lauter Bestnoten, bekam er dann gleich eine gute Stelle als Ingenieur in der Planabteilung eines kleinen Betriebs der Binnenschifffahrt. Mit Schwindel erregender Schnelligkeit stieg er dort zum stellvertretenden Leiter der Abteilung Planwesen auf – eine seltene Kariere für einen parteilosen Jungspezialisten jüdischer Abstammung.

Er heiratete meine Mutter, ich kam auf die Welt. Meine Familie tauschte ihre miserable Einzimmerwohnung im Untergeschoss gegen eine größere Zweizimmerwohnung in einem besseren Moskauer Viertel. Mein Vater kaufte einen Farbfernseher der Marke Raduga und eine Matratze mit Seegrasfüllung »Die Stille des Meeres«, ein Prachtstück der sowjetischen Möbelindustrie. Alles lief fantastisch. Doch die psychische Überreizung, die durch seine jahrelange Tätigkeit als Kabarettist wider Willen im Klub der Konservenfabrik entstanden war, ging nicht weg und brachte ihn dazu, sein künstlerisches Tun immer weiter zu treiben. Seine Kollegen fuhren in ihrer Freizeit zum Angeln oder gingen in die Sauna. Mein Vater saß an jedem Wochenende an meinem Schreibtisch und verfasste Liebesgedichte mit obszönem Inhalt. Abends in der Küche las er uns seine Werke vor:

Ihre Lippen und Ihre Augen

Sind wie Kirschen aus Moldawien;

Wenn Sie mir vielleicht erlauben,

Diese Früchte – zu kauen...

Meine Mutter und ich – wir metzelten seine Gedichte nieder, wir lachten ihn aus und appellierten an seine Vernunft, damit aufzuhören. Er solle Schluss machen, riet ihm meine Mutter immer wieder, seine Gedichte seien Ohrwürmer und geistschädigend. Unsere vernichtende Kritik machte meinem Vater nichts aus. Im Gegenteil, er gelangte zu der Überzeugung, dass erst die kommenden Generationen seine unerhörte Begabung wirklich schätzen würden. Doch wie konnten die kommenden Generationen von meinem Vater erfahren? Nur durch Öffentlichkeit. Dazu benutzte er seine Autorität als stellvertretender Leiter der Abteilung Planwesen – und veröffentlichte seine Liebesgedichte auf den Kulturseiten der Fachzeitung Die Stimme der Süßwasserflotte unter dem Künstlernamen »Der Seewolf«. Außerdem schickte er die Werke an sein Vorbild, den berühmten sowjetischen Dichter Jewgeni Jewtuschenko. Dazu schrieb er ihm lange Briefe:

»Als Privatmensch bin ich eigentlich ganz glücklich, doch als Dichter fühle ich mich oft von meiner Umgebung missverstanden. Was meinen Sie, Herr Jewtuschenko? Soll ich vielleicht alle zum Teufel schicken und einfach nach Sibirien fahren? Am Aufbau des Bratsker Kraftwerks mitwirken? Meine Horizonte werden hier immer enger. Mich lockt das weite Land. Antworten Sie mir bitte.«

Der Dichter Jewtuschenko antwortete ihm jedoch nie.

Immer am Wochenende, wenn es mit dem Dichten nicht richtig klappte, widmete sich mein Vater meiner Erziehung. Er war der Meinung, ich sei so gleichgültig und faul, weil ich noch nichts von der Welt gesehen hatte, nichts Abenteuerliches. Im Sommer 1979 schickte mich mein Vater daher in das Ferienlager »Der junge Seemann«, das seinem Betrieb gehörte. Das Ganze glich einem Pionierlager, nur dass sich dort auch ältere Jugendliche zwischen sechzehn und achtzehn herumtrieben: Die Binnenflotte kümmerte sich um ihre nächste Arbeitergeneration. Das Camp »Der junge Seemann« befand sich etwa dreißig Kilometer von Moskau entfernt mitten in einem alten Fichtenwald, und es gab weit und breit keinen See in der Gegend.

Gleich am Eingang bekamen wir kleine rote Fahnen, zwei Stück pro Nase. Damit sollten wir das Morsealphabet lernen. Das Lager bestand aus drei Wohnblöcken und einem großen Lehrraum mit Seekarten an den Wänden und Schiffsmodellen in den Ecken. Außerdem gab es noch eine Sommerkantine, die nur aus einem Dach bestand. Im »Jungen Seemann« gab es keine Frauen, nur Männer. Dafür wohnten gleich nebenan viele hübsche Mädchen im Pionierlager »Das Goldwölkchen«, wo sich die Kinder der Mitarbeiter der Moskauer Zigarettenfabrik »Dukat« erholten.