13,99 €

Mehr erfahren.

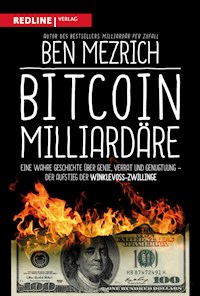

- Herausgeber: REDLINE

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Die Harvard-Studenten Eduardo Saverin und Mark Zuckerberg sind beste Freunde, sie teilen die Freude an der Mathematik und das Leid, beim anderen Geschlecht ständig abzublitzen. Zwei echte Nerds eben. Als sich Mark eines Nachts ins universitäre Rechnernetz hackt und eine Website programmiert, auf der man über die Attraktivität sämtlicher Studentinnen abstimmen kann, bricht der Server zusammen und Marc entgeht nur knapp dem Rausschmiss aus der Eliteanstalt. Aber das ist der Moment, der alles ändert: Die Idee für Facebook wird geboren und die beiden gelangen auf die Sonnenseite des Lebens. Die Freundschaft von Eduardo und Mark überlebt den Aufstieg nicht, sie fällt dem Ernst der Erwachsenenwelt, dem Geld und ihren Anwälten zum Opfer. So erfolgreich Facebook heute Menschen miteinander verbindet, so endgültig hat es die zwei Freunde auseinandergerissen – Ironie des Schicksals. Das Buch Milliardär per Zufall lieferte die Vorlage für den erfolgreichen Film The Social Network, der gleich mehrfach bei den Golden Globes (u.a. Bester Film) abräumte und drei Auszeichnungen bei der Oscar®-Verleihung 2011 gewann. Harvard-Absolvent Ben Mezrich hat bereits zehn Bücher veröffentlicht, darunter den New-York-Times-Bestseller Bringing Down the House und den Thriller 21.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 330

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.

Für Fragen und Anregungen:[email protected]

4. Auflage 2013

© 2010 by Redline Verlag, Münchner Verlagsgruppe GmbH, München,

Nymphenburger Straße 86 D-80636 München Tel.: 089 651285-0 Fax: 089 652096

© der Originalausgabe 2009 by Ben Mezrich. All rights reserved.

Die englische Originalausgabe erschien 2009 bei Doubleday, ein Imprint von Random House, unter dem Titel »The Accidental Billionaires«.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Übersetzung: Max Limper, Essen

Redaktion: Anke Wülpern, Berlin Umschlagabbildung: Bloomberg, getty images

Satz: HJR, Jürgen Echter, Landsberg

E-Book: Grafikstudio Foerster, Belgern

ISBN (Print): 978-3-86881-217-6 ISBN E-Book (PDF): 978-3-86414-481-3 ISBN E-Book (E-Pub, Mobi): 978-3-86414-482-0

Weitere Infos zum Thema

www.redline-verlag.de

Für Tonya,

die Traumfrau dieses Nerds ...

Inhalt

Vorwort

Kapitel 1: Oktober 2003

Kapitel 2: Harvard Yard

Kapitel 3: Auf dem River Charles

Kapitel 4: Kannibalistische Hühner

Kapitel 5: Die letzte Oktoberwoche 2003

Kapitel 6: Je später der Abend

Kapitel 7: Was dann passierte

Kapitel 8: Im Quad

Kapitel 9: Die Verbindung

Kapitel 10: 25. November 2003

Kapitel 11: Cambridge, 1.

Kapitel 12: 14. Januar 2004

Kapitel 13: 4. Februar 2004

Kapitel 14: 19. Februar 2004

Kapitel 15: American Idol

Kapitel 16: Veritas

Kapitel 17: März 2004

Kapitel 18: New York City

Kapitel 19: Sommersemester

Kapitel 20: Mai 2004

Kapitel 21: Glück

Kapitel 22: California Dreaming

Kapitel 23: Die Henley Royal Regatta

Kapitel 24: 28. Juli 2004

Kapitel 25: San Francisco

Kapitel 26: Oktober 2004

Kapitel 27: 3. Dezember 2004

Kapitel 28: 3. April 2005

Kapitel 29: 4. April 2005

Kapitel 30: Quittung

Kapitel 31: Juni 2005

Kapitel 32: Drei Monate später

Kapitel 33: Boss

Kapitel 34: Mai 2008

Epilog: Was macht eigentlich ... ?

Danksagung

Quellen

Vorwort

Die Gründung von Facebook erzählt eine wahre und dramatische Geschichte, deren Rekonstruktion auf Dutzenden von Interviews, Hunderten von Quellen und Tausenden von Dokumenten basiert, darunter Akten aus mehreren Gerichtsverfahren.

Es gibt geteilte – oft auch widerstreitende – Meinungen über einige der geschilderten Ereignisse. Wenn man Begebenheiten aus ganz unterschiedlichen Quellen und Erinnerungen – sowohl aus erster als auch aus zweiter Hand – zu rekonstruieren versucht, kann es zu Diskrepanzen kommen. Die in diesem Buch geschilderten Ereignisse habe ich aus Informationen rekonstruiert, die ich Dokumenten und Interviews entnommen habe. Dabei musste ich für manche Szenen immer wieder abwägen, welche Version am besten mit der Aktenlage übereinstimmt. An anderen Stellen gebe ich ganz individuelle Sichtweisen wieder, ohne ihnen zuzustimmen.

Ich habe versucht, die Chronologie so exakt wie möglich wiederzugeben. Stellenweise wurden Details des Schauplatzes oder der Vorgänge verändert oder erfunden und charakteristische Merkmale von Personen zum Schutze ihrer Privatsphäre verfremdet. Außer bei den wenigen in dieser Geschichte vorkommenden öffentlichen Personen wurden Namen und persönliche Merkmale geändert.

Ich setze die Technik des rekonstruierten Dialogs ein. Diese Art von Dialog basiert auf dem, woran sich die Beteiligten als Gesprächsinhalt erinnern. Einige der in diesem Buch wiedergegebenen Gespräche fanden über lange Zeiträume hinweg an ganz unterschiedlichen Orten statt und sind daher rekonstruiert und verdichtet worden. Anstatt Gespräche über viele Kapitel hinweg auszubreiten, habe ich sie in einer nicht unwahrscheinlichen Szenerie konzentriert.

In den Danksagungen werde ich mehr zu meinen Quellen sagen, an dieser Stelle sei nur Will McMullen dafür gedankt, dass er mich mit Eduardo Saverin bekannt gemacht hat, ohne den diese Geschichte nicht hätte geschrieben werden können. Mark Zuckerberg lehnte es – und das ist sein gutes Recht – trotz mehrfacher Anfragen ab, mit mir zu reden.

Kapitel 1: Oktober 2003

Der dritte Cocktail hatte wahrscheinlich die gewünschte Wirkung erbracht. So genau konnte es Eduardo nicht sagen, da er die drei Drinks – die leeren Plastikbecher stapelten sich nun akkordeonartig auf der Fensterbank hinter ihm – so schnell hintereinander weggegekippt hatte, dass er nicht einschätzen konnte, wann genau die Veränderung eingetreten war. Aber eingetreten war sie zweifellos, das spürte er an seinem Körper, von Kopf bis Fuß. Die angenehm warme Durchblutung seiner sonst eher bleichen Wangen; die entspannte, fast gummiartige Weise, in der er sich gegen das Fenster lehnte – sie stand in krassem Kontrast zu seiner üblichen steifen, leicht buckligen Haltung; und was das Wichtigste war: das ungezwungene Lächeln auf seinem Gesicht – eben das hatte er heute Abend zwei Stunden lang erfolglos vor dem Spiegel geübt, bevor er sein Zimmer im Studentenwohnheim verlassen hatte. Ohne jeden Zweifel, der Alkohol zeigte Wirkung und Eduardo hatte keine Angst mehr. Zumindest nicht mehr den überwältigenden Drang, sich hier schleunigst zu verpissen.

Zugegeben, der Raum, in den er blickte, war einschüchternd: Ein enormer Kristalllüster hing von der gewölbten Kathedralendecke; dicker, roter Veloursteppich schien geradezu aus der majestätischen Mahagonitäfelung herauszubluten; eine zweigeteilte Treppe schlängelte sich zu den legendenumwobenen, verwinkelten, ultra-geheimen Obergeschossen empor. Sogar die Fensterscheiben hinter Eduardos Kopf wirkten unheimlich, hinter ihnen flackerte ein wütendes Freudenfeuer, das den größten Teil des Hofes draußen einnahm. Zuckende Flammen leckten an den alten, pockennarbigen Scheiben.

Es war ein furchterregender Ort, besonders für einen Jungen wie Eduardo. Er war keineswegs in Armut aufgewachsen – den größten Teil seiner Kindheit war er zwischen den Milieus der oberen Mittelklasse in Brasilien und Miami hin- und hergeflogen worden, bis er sich dann in Harvard immatrikuliert hatte. Aber die altertümliche Ostküsten-Opulenz, die dieser Raum ausstrahlte, war ihm völlig fremd. Trotz Alkohol spürte Eduardo, wie die Unsicherheit tief in seinem Magen rumorte. Er fühlte sich wieder ganz wie ein Erstsemesterstudent, der zum ersten Mal den Harvard Yard betritt und sich fragt, was zum Teufel er dort zu suchen hat und ob er denn jemals dorthin gehören kann. Ob er denn jemals hierher gehören kann.

Er schob sich am Fensterbrett entlang und spähte in die Menge junger Männer, die den größten Teil des Gewölbes ausfüllte. Es war eher eine Meute; an den beiden Bars zusammengedrängt, die extra für diesen Abend aufgebaut worden waren. Die Bars an sich waren eher schäbig – Holztische, kaum mehr als Arbeitsplatten, die überhaupt nicht zu dem ehrwürdigen Ambiente passten –, aber niemand nahm Notiz davon, da die Bars mit den einzigen Mädchen im Raum besetzt waren: einheitlich vollbusige Blondinen in tief ausgeschnittenen Tops, die von einem der örtlichen Mädchen-Colleges geholt worden waren, um die Jungmännermeute zu bedienen.

Die Meute war in vielerlei Hinsicht noch wesentlich furchteinflößender als das Gebäude. Eduardo war sich nicht sicher, aber er schätzte ihre Zahl auf etwa zweihundert – alle männlich, alle in ähnlichen dunklen Blazern und ebenso dunklen Hosen. Größtenteils im zweiten Studienjahr, ethnisch gemischt, und doch hatten ihre Gesichter alle etwas gemeinsam – ein Lächeln, das so viel ungezwungener schien als das von Eduardo, zweihundert Augenpaare voller Selbstvertrauen: Diese Jungs waren es nicht gewöhnt, sich beweisen zu müssen. Sie gehörten hierher. Für die meisten von ihnen war diese Party – und dieser Ort – einfach nur Formsache.

Eduardo holte tief Luft und ein scharfer Geschmack ließ ihn leicht zusammenfahren. Die Asche des Feuers im Hof drang bereits durch das Fenster und doch ließ er nicht von seiner Lauerstellung am Fensterbrett ab, noch nicht. Noch war er nicht bereit.

Stattdessen lenkte er seine Aufmerksamkeit auf die nächststehende Gruppe von Blazern – vier Jungs von mittlerer Statur. Keinen von ihnen kannte er aus irgendeinem seiner Kurse; zwei der Jungs waren blond und sahen adrett aus, als wären sie eben erst einem Zug aus Connecticut entstiegen. Der dritte war ein Asiate und wirkte etwas älter, aber das war schwer zu sagen. Der vierte allerdings – Afroamerikaner, sehr geschniegelt, vom Lächeln bis zum perfekt frisierten Haar – war ganz bestimmt schon im vierten Jahr, ein Senior.

Eduardo fühlte, wie sein Rücken sich versteifte, und er warf einen Blick auf die Krawatte des schwarzen Studenten. Die Farbe des Stoffes war das letzte Indiz, das Eduardo noch brauchte. Der Typ war ein Senior und jetzt endlich war Eduardo am Zug.

Eduardo zog die Schultern zurück und drückte sich vom Fensterbrett ab. Er nickte den beiden Jungs aus Connecticut und dem Asiaten zu, wobei sein Blick jedoch auf den Älteren gerichtet blieb – auf ihn und seine schwarze Krawatte mit dem unverwechselbaren Muster.

»Eduardo Saverin.« Eduardo stellte sich vor, indem er dem Typen kräftig die Hand schüttelte. »Freut mich, dich kennenzulernen.«

Der Typ nannte seinen Namen, den Eduardo in den Tiefen seines Gedächtnisses abheftete: Darron Soundso. Der Name des Typen tat nichts zur Sache, die Krawatte sagte alles, was Eduardo wissen musste. Ziel und Zweck dieses ganzen Abends steckten in den kleinen weißen Vögelchen, mit denen der schwarze Stoff besprenkelt war. Die Krawatte wies ihren Träger als Mitglied des Phoenix-S K aus; er war einer der rund zwanzig Gastgeber des heutigen Abends, die sich unter die zweihundert jüngeren Studenten gemischt hatten.

»Saverin. Du bist doch der mit dem Hedgefonds, oder?«

Eduardo errötete, aber innerlich freute er sich irrsinnig darüber, dass ein Phoenix-Mitglied seinen Namen kannte. Die Sache war ein wenig übertrieben – er hatte keinen Hedgefonds, er hatte nur während der Sommerferien zusammen mit seinem Bruder etwas Geld mit Finanzspekulationen gemacht – Eduardo hatte jedoch nicht vor, den Irrtum aufzuklären. Wenn die Phoenix-Mitglieder über ihn sprachen, wenn das, was sie über ihn hörten, sie irgendwie beeindruckte – ja, dann hatte er vielleicht eine Chance.

Dieser kühne Gedanke ließ Eduardos Herz schneller schlagen, während er sich bemühte, gerade so viel Scheiße zu erzählen, dass das Interesse des Phoenix wach blieb. Mehr als alle Prüfungen, die er im ersten und zweiten Studienjahr abgelegt hatte, würde dieser Moment über seine Zukunft entscheiden. Eduardo wusste, was es bedeutete, im Phoenix aufgenommen zu werden – für seinen sozialen Status während der letzten beiden Collegejahre und für seinen Berufsweg, welchen auch immer er einschlagen mochte.

Ähnlich den Geheimgesellschaften in Yale, über die schon so viel in der Presse geschrieben worden war, waren die Final Clubs ein unverhohlenes Geheimnis des Studentenlebens in Harvard. Die acht in jahrhundertealten Cambridger Villen untergebrachten Clubs waren nur Männern zugänglich und hatten ganze Generationen von Weltpolitikern, Finanzriesen und Börsenmagnaten hervorgebracht. Und, was fast genauso wichtig war, mit der Mitgliedschaft in einem der acht Clubs erhielt man auch gleich eine soziale Identität; jeder der Clubs hatte einen anderen Charakter, vom ultra-exklusiven Porcellian, dem ältesten Club auf dem Campus, dessen Mitglieder Namen wie Roosevelt oder Rockefeller trugen, bis zum schicken Fly Club, dem zwei Präsidenten und eine Handvoll Milliardäre entwachsen waren; jeder der Clubs hatte seine ganz eigene, unverwechselbare Art von Macht. Der Phoenix war zwar nicht der angesehenste Club, aber in Hinsicht auf das gesellschaftliche Leben unbestrittene Spitze; das streng wirkende Gebäude auf der Mt. Auburn Street 323 war die erste Adresse an Freitag- und Samstagabenden und als Phoenix-Mitglied gehörte man nicht nur zu einem jahrhundertealten Netzwerk, sondern ging am Wochenende auch auf die besten Partys der ganzen Universität, zu denen die schärfsten Mädels aus allen Schulen mit der Postleitzahl 02138 geladen waren.

»Der Hedgefonds ist mehr so ein Hobby«, gab Eduardo in aller Bescheidenheit zu, und die kleine Gruppe von Blazern hing an seinen Lippen. »Wir kümmern uns hauptsächlich um Öl-Futures. Ich hatte immer schon einen Wettertick und hab halt ein paar Hurrikane korrekt prognostiziert, die der Rest des Marktes noch nicht auf dem Schirm hatte.«

Eduardo versuchte, die obsessive Frickelei herunterzuspielen, mit der er den Ölmarkt ausgetrickst hatte, weil er merkte, dass er auf einem schmalen Grat wandelte; er wusste, dass der Phoenix-Typ von den dreihunderttausend Dollar aus Eduardos Ölgeschäften hören wollte, nicht aber von Eduardos kauzigem Interesse für Meteorologie, das die Geschäfte ermöglicht hatte. Dennoch wollte Eduardo ein bisschen damit angeben; Darrons Erwähnung des »Hedgefonds« hatte Eduardos Vermutung bestätigt, dass er nur aufgrund seines frühen Erfolges als Geschäftsmann Zutritt zu diesem Raum erhalten hatte.

Viel hatte er sonst auch wirklich nicht vorzuweisen, das war ihm klar. Er war nicht sportlich, konnte kein altes Familienerbe vorweisen und war gewiss niemand, der Partys aufmischt. Er war schlaksig, seine Arme waren etwas zu lang für seinen Körper und er konnte nur betrunken wirklich entspannt sein. Und trotzdem war er hier, in diesem Raum. Mit einem Jahr Verspätung – gewöhnlich wurde man im Herbst des zweiten Jahres »gepuncht«, nicht im dritten Jahr wie Eduardo –, aber er war hier.

Die ganze Punch-Prozedur war für Eduardo überraschend gekommen. Erst vor zwei Tagen hatte er noch am Schreibtisch seines Wohnheimzimmers an einer zwanzigseitigen Arbeit über ein bizarres Urvolk im Amazonasgebiet gesessen, als plötzlich eine Einladung unter seiner Tür aufgetaucht war. Sie war alles andere als eine Eintrittskarte ins Land der Träume – aus den zweihundert Studenten, die zur ersten Punch-Party eingeladen wurden, würden nur um die zwanzig als neue Phoenix-Mitglieder hervorgehen – aber für Eduardo war der Moment so erregend wie der, in dem er seine Harvardzulassung in den Händen gehalten hatte. Seit Beginn seines Studiums hatte er auf eine Chance gehofft, in einen der Clubs zu gelangen, und diese Chance war nun endlich da.

Jetzt lag es nur an ihm – und natürlich an den Jungs mit den schwarzen Vogelkrawatten. Jede der vier Punch-Partys – eine davon dieser Meet-and-Greet-Cocktailabend – war eine Art kollektives Vorstellungsgespräch. Nachdem Eduardo und die anderen Gäste in ihre jeweiligen Wohnheime zurückgekehrt wären, würden die Phoenix-Mitglieder in einem der geheimen Kabinette in den oberen Stockwerken zusammenkommen, um über das Schicksal der Eingeladenen zu bestimmen. Nach jeder Party würde ein kleinerer Anteil der Gepunchten die nächste Einladung erhalten – und aus den zweihundert würden nach und nach zwanzig ausgesiebt werden.

Wenn Eduardo es schaffen könnte, ausgesiebt zu werden, würde sich sein Leben ändern. Und wenn dazu eine gewisse kreative »Überhöhung« seiner sommerlichen Beschäftigung mit Barometerschwankungen und deren Auswirkungen auf Ölvertriebsmuster nötig wäre – nun, Eduardo war sich für ein bisschen angewandte Kreativität nicht zu schade.

»Der eigentliche Trick besteht darin, aus den dreihunderttausend drei Millionen zu machen«, sagte Eduardo grinsend. »Aber das ist ja das Schöne an Hedgefonds. Man muss sich echt was einfallen lassen.«

Er gab sich mit Begeisterung dem Gequatsche hin und riss die Blazer allesamt mit. Seine Labertechnik hatte er während zahlreicher Prä-Punch-Partys im ersten und zweiten Studienjahr eingeübt; nun musste er nur noch vergessen, dass es keine Trockenübung mehr war – dass es jetzt ums Ganze ging. Im Geiste versuchte er, sich auf eine der weniger wichtigen Partys zurückzuversetzen, bei der er nicht beurteilt wurde und es nicht darum ging, einen lebenswichtigen Listenplatz zu ergattern. Besonders eine fiel ihm ein, bei der es extrem gut gelaufen war; eine Party unter dem Motto »Karibik« mit Kunstpalmen und Sand auf dem Boden. Er versuchte, sich dorthin zurückzuversetzen, und dachte an das weniger imposante Dekor zurück und daran, wie leicht ihm die Konversation gefallen war. Augenblicklich fühlte er sich noch entspannter, sodass er sich umso mehr seiner Geschichte und dem Klang seiner eigenen Stimme hingeben konnte.

Er war wieder auf der karibischen Party, jedes Detail sah er vor sich. Die Reggae-Musik, die von den Wänden widerhallte, der beißende Klang der Steel-Drums in seinen Ohren. Die Rum-lastige Bowle, die Mädels in geblümten Bikinis.

Sogar an den Typ mit dem krausen Haarschopf erinnerte er sich. Der hatte damals kaum drei Meter von dem Punkt entfernt, an dem Eduardo nun stand, in einer Ecke gestanden, Eduardos Bemühungen mit angeschaut, sich aber nicht getraut, es ihm nachzutun und noch rechtzeitig einen der älteren Phoenix-Typen anzusprechen. Der Junge war in seiner Ecke geblieben; schlimmer noch: Seine Unbeholfenheit war so hinderlich und so offensichtlich, dass sie wie ein Kraftfeld gewirkt hatte, wie ein von der Außenwelt abgeschnittener Bereich um ihn herum, wie eine Art umgepolter Magnetismus, der alle Umstehenden abstoßen musste.

Ein wenig Mitgefühl hatte Eduardo gepackt – weil er den Typen mit dem Lockenkopf erkannt hatte – und weil es vollkommen ausgeschlossen war, dass so ein Typ jemals in den Phoenix aufgenommen würde. So ein Typ brauchte gar nicht erst versuchen, in einen der Final Clubs gepuncht zu werden – völlig rätselhaft, was er auf dieser Prä-Punch-Party überhaupt zu suchen hatte. In Harvard gab es reichlich Nischen für solche Leute: Computerräume, Schachclubs, Dutzende von Untergrundorganisationen und Hobbys, Angebote für jede nur denkbare Ausformung sozialer Gehemmtheit. Mit einem Blick hatte Eduardo erkannt, dass der Typ nicht mal die leiseste Ahnung vom Netzwerken hatte, und das musste man einfach draufhaben, um in einen Club wie den Phoenix zu gelangen.

Aber an jenem wie an diesem Abend war Eduardo zu sehr auf die Verfolgung seines Ziels fixiert, um sich näher mit dem linkischen Typen in der Ecke zu befassen.

Er konnte ja nicht wissen, weder an jenem noch an diesem Abend, dass der Lockenkopf eines Tages das ganze Konzept des Netzwerkens einfach auf den Kopf stellen würde. Dass der Lockenkopf, der sich durch die Prä-Punch-Party quälte, Eduardos Leben eines Tages mehr verändern würde, als es ein Final Club je könnte.

Kapitel 2: Harvard Yard

Zehn nach eins in der Nacht, und irgendetwas war mit der Deko entsetzlich schiefgelaufen. Nicht nur machten die an den Wänden befestigten blauweißen Kreppgirlanden gerade schlapp – eine von ihnen hing bereits so tief, dass ihre taftartigen Kringel die übergroße Bowlenschüssel zu bedecken drohten. Auch die bunten Plakate an der Wand, welche die nackten Flächen zwischen dem Krepppapier schmückten, hatten sich gelockert und segelten in beunruhigend schneller Folge zu Boden. An manchen Stellen war der beigefarbene Teppichboden unter den glänzenden Computerausdrucken fast ganz verschwunden.

Bei genauerem Hinsehen war die Deko-Katastrophe leicht nachzuvollziehen: Die deutlich sichtbaren Paketbandstreifen, die den Plakaten und Girlanden Halt geben sollten, waren von einem Kondenswasserfilm überzogen, der sie zunehmend löste. So verrichtete die Wärme aus den bullernden Heizkörpern ihr Zerstörungswerk an dem zusammengepfuschten Ambiente.

Die Wärme war nötig, schließlich war es Oktober in Neuengland. Das über den sterbenden Plakaten von der Decke hängende Transparent verkündete voller Wärme: Alpha Epsilon Pi Kennenlern-Abend 2003. Aber kein Transparent der Welt konnte es mit der Eisschicht aufnehmen, die sich an den übergroßen Fenstern entlang der Rückwand des höhlenartigen Seminarsaals bildete. Alles in allem hatte das Dekorationskomitee das Bestmögliche aus dem Raum gemacht, der tief im fünften Stock eines alternden Gebäudes im Harvard Yard steckte und tagsüber zahlreiche Philosophie- und Geschichtskurse beherbergte. Man hatte die abgewetzten Stühle und die schartigen Tische reihenweise hinausgekarrt, die kahlen, bröckeligen Wände notdürftig mit Plakaten und Krepp bedeckt und das Transparent aufgehängt, um die hässlichen, übergroßen Neonleuchten an der Decke wenigstens teilweise zu verbergen. Aber die Krone des Ganzen, der wahre Geniestreich war ein iPod, der an zwei riesigen, teuer aussehenden Lautsprechern hing, die man anstelle des Dozentenpults auf der kleinen Bühne am Kopfende des Raums aufgebaut hatte.

Zehn vor eins in der Nacht, der iPod nudelte vor sich hin und füllte den Raum mit einer Mischung aus Pop und anachronistischem Folk-Rock – entweder die Playlist eines Schizophrenen oder ein schlecht durchdachter Kompromiss eines bockigen Komiteemitglieds. Richtig schlimm war die Musik immerhin nicht und mit den Lautsprechern hatte der für die Unterhaltung Verantwortliche einen ziemlichen Coup gelandet. Trumpf einer Fete im vorigen oder vorvorigen Jahr war ein in der hinteren Ecke des Kursraums aufgestellter Fernseher gewesen, auf dem in Endlosschleife eine geborgte DVD mit den Niagarafällen lief. Scheißegal, dass die Niagarafälle nicht das Geringste mit Alpha Epsilon Pi oder Harvard zu tun hatten; das Geräusch fließenden Wassers war dem Komitee irgendwie partytauglich vorgekommen und das Ganze hatte keinen Cent gekostet.

Die Lautsprecher waren also eine Verbesserung – ebenso die losen Plakate. Die Stimmung bewegte sich allerdings auf niedrigem Niveau.

Eduardo stand unter dem Transparent, die Storchenbeine von einer dünnen Stoffhose umschlackert, das Oxfordhemd bis zum Hals zugeknöpft. Er war umgeben von vier ähnlich gekleideten Jungs aus dem zweiten und dritten Studienjahr. Zusammen machte die kleine Gruppe ein gutes Drittel der Party aus. Irgendwo am anderen Ende des Raums waren auch zwei oder drei Mädels unter den Gästen. Eine hatte sogar den Mumm gehabt, einen Rock anzuziehen – wenn auch über dicke graue Leggings, wegen des Wetters.

Es war nicht gerade Auerbachs Keller, aber drittklassige Harvardverbindungen boten nun einmal nicht die Art von Bacchanalien, wie man sie an anderen Colleges erleben kann. Und Epsilon Pi war auch nicht eben die Perle unter den Drittklassigen; als führende jüdische Studentenverbindung in Harvard war sie weniger für orgiastische Ausschreitungen als für ihren Notendurchschnitt berüchtigt. Dieser Ruf hatte nichts mit ihrer nominellen religiösen Ausrichtung zu tun – die wirklich frommen Juden, die koscher aßen und nur mit Stammesangehörigen ausgingen, waren beim Hillel House, einer Verbindung mit eigenem Gebäude auf dem Campus, einer echten Stiftung im Rücken und, nicht zuletzt, Mitgliedern beiderlei Geschlechts. Epsilon Pi war für die Säkularen, für die, deren auffälligste jüdische Eigenschaft ihr Nachname war. Für Epsilon-Pi-Jungs hätte eine jüdische Freundin den Vorteil, dass sich Mom und Dad freuen. Aber realistisch war eher eine Asiatin.

Genau dies erklärte Eduardo gerade seinen Kameraden. Es war ein zwischen ihnen immer wiederkehrendes Gesprächsthema, denn über den Kern der Sache waren sie sich alle einig.

»Nicht dass Typen wie ich generell Asiatinnen attraktiv finden«, meinte Eduardo zwischen zwei Schlückchen Bowle, »Nö, Asiatinnen finden generell Typen wie mich attraktiv. Und wenn ich meine Chance auf das geilstmögliche Mädel optimieren will, muss ich die Sorte Mädels im Teich haben, die am wahrscheinlichsten anbeißt.«

Die anderen Jungs stimmten nickend seiner Logik zu. Diese einfache Gleichung hatten sie des Öfteren zu viel komplexeren Algorithmen ausformuliert, um die Anziehungskraft zwischen jüdischen Jungs und asiatischen Mädels zu ergründen, aber heute Nacht beließen sie es lieber beim Trivialen, vielleicht wegen der Musik, die jetzt so laut aus den teuren Boxen dröhnte, dass man kaum einen komplexen Gedanken fassen konnte.

»Na ja! Momentan«, sagte Eduardo mit abschätzigem Blick auf das Mädchen in der Rock-Leggings-Kombi, »ist der Teich etwas versumpft.« Wiederum allgemeine Zustimmung, was nicht heißen sollte, dass irgendeiner von Eduardos vier Verbindungsbrüdern an ihrer Lage etwas zu ändern vorhatte. Der Kerl zu Eduardos Rechten war kaum einssiebzig groß und dicklich, er war auch im Schachteam von Harvard und sprach sechs Sprachen fließend, aber das half ihm alles nichts bei der Verständigung mit Mädchen. Der Typ neben ihm zeichnete Cartoons für die Crimson, die Stundentenzeitung von Harvard, und verbrachte seine Freizeit mit Rollenspiel-Games in der Studenten-Lounge über dem Speisesaal des Leverett-Wohnheims. Neben dem Cartoonisten stand sein über ein Meter achtzig großer Zimmergenosse, der sich auf einer größtenteils jüdischen Privatschule statt für Basketball fürs Fechten entschieden hatte; er wußte mit dem Degen umzugehen, was für das Kennenlernen von Mädchen genauso unnütz war wie für jeden andern Aspekt des modernen Lebens. Wenn eine hübsche Studentin jemals von Piraten aus dem siebzehnten Jahrhundert überfallen werden sollte – er war bereit. Ansonsten war er zu nichts nütze.

Der vierte Typ, der Eduardo genau gegenüberstand, war auch Fechter gewesen – im Internat –, aber er hatte nicht die hochgewachsene Statur seines linken Nachbarn. Er war eher von der schlaksigen Sorte, auch wenn seine Arme und Beine proportional besser zu seinem schlanken, nicht völlig untrainierten Oberkörper passten. Statt einer Hose trug er Cargo-Shorts und Sandalen ohne Socken. Er hatte eine auffallend große Nase, einen dunkelblonden Lockenschopf und hellblaue Augen. Es lag etwas Verspieltes in seinen Augen – aber das war schon alles, was man in ihnen lesen konnte. Abgesehen davon war sein schmales Gesicht frei von jeglichem Ausdruck. Und seine Haltung, seine ganze Ausstrahlung – seine In-sich-Gekehrtheit selbst unter Freunden, unter dem Schutz seiner Verbindungsbrüder – war bis zur Schmerzgrenze linkisch.

Er hieß Mark Zuckerberg, war im dritten Studienjahr, und obwohl Eduardo ihn schon auf verschiedenen Epsilon-Pi-Veranstaltungen und auf mindestens einer Prä-Punch-Party gesehen hatte, hatte er ihn noch nicht kennengelernt. Aber Marks Ruf eilte ihm definitiv voraus: Er studierte im Hauptfach Informatik, wohnte im Elliot-Wohnheim und war in Dobbs Ferry, einem Wohnort der oberen Mittelklasse im Staat New York, als Sohn eines Zahnarztes und einer Psychiaterin aufgewachsen. Schon auf der Highschool musste er ein ganz großer Hacker gewesen sein – so gut im Knacken von Systemen, dass er auf irgendeiner FBI-Fahndungsliste gelandet war, munkelte man. Ob das nun stimmte oder nicht, Mark war jedenfalls ein Computergenie. Nachdem er seine Programmierkenntnisse an einer selbstgeschriebenen Computerversion des Brettspiels Risiko erprobt hatte, machte er sich in der Schule einen Namen mit einem Programm, das er zusammen mit einem Freund entwickelt hatte, das als Plug-in für MP3-Player die Vorlieben des Benutzers »erlernen« und darauf basierende Playlists zusammenstellen konnte. Mark hatte das Synapse genannte Programm als Gratis-Download ins Netz gestellt – und quasi augenblicklich hatten große Unternehmen auf der Schwelle gestanden, um Marks Werk zu kaufen. Es ging das Gerücht, dass Microsoft Mark ein bis zwei Millionen Dollar für seine Mitarbeit angeboten hätte – und erstaunlicherweise hätte er abgelehnt.

Eduardo war kein Computerexperte und hatte kaum Ahnung vom Hacken, aber als Sprössling einer Familie von Geschäftsleuten fand er die Vorstellung, dass jemand eine Million Dollar einfach ablehnt, faszinierend – und ein bisschen anstößig. Und das machte Mark für Eduardo zu einem Rätsel, mehr noch als seine ganze Verschlossenheit. Ein Rätsel – und offensichtlich ein Genie. Mark hatte auf Synapse ein Programm folgen lassen, das er in Harvard geschrieben hatte; es nannte sich Course Match und ließ Harvardstudenten herausfinden, welche Kurse andere Studierende belegt hatten. Eduardo hatte es selbst ein paarmal ausprobiert und ohne großen Erfolg irgendwelchen hübschen Mensabekanntschaften nachgeforscht. Aber das Programm war gut genug, um ein beachtliches Publikum zu erreichen; der Großteil der Studentenschaft schätzte Course Match – wenn auch nicht den, der es erschaffen hatte.

Während die drei anderen Kameraden sich zum Auftanken zur Bowleschüssel begaben, nutzte Eduardo die Gelegenheit, um seinen wuscheligen Kommilitonen genauer in Augenschein zu nehmen. Eduardo war immer schon stolz auf seine Fähigkeit gewesen, bei Menschen bis auf den Kern der Persönlichkeit vorzudringen, das hatte sein Vater ihm beigebracht – als Möglichkeit, in der Geschäftswelt einen Vorsprung zu erhaschen. Geschäft, das war für Eduardos Vater das Einzige; als Sohn wohlhabender Einwanderer, die dem Holocaust nur knapp nach Brasilien entronnen waren, hatte der Vater Eduardo in dem manchmal strengen Ethos der Überlebenden erzogen; er entstammte einer langen Ahnenreihe von Geschäftsleuten, denen die Bedeutung von Erfolg, egal unter welchen Umständen, immer bewusst war. Und Brasilien war nur die erste Etappe. Als Eduardo dreizehn war, mussten die Saverins überstürzt nach Miami umziehen – man hatte herausgefunden, dass Eduardo wegen des finanziellen Erfolgs seines Vaters gekidnappt werden sollte.

Als Mittelstufenschüler hatte sich Eduardo wie ein Schiffbrüchiger in einer fremden neuen Welt bewegen, eine neue Sprache – Englisch – und gleichzeitig eine neue Kultur – Miami – erlernen müssen. Er kannte sich zwar nicht mit Computern aus, aber er wusste genau, was es heißt, der hilflose Außenseiter zu sein, anders zu sein, aus welchem Grund auch immer.

Mark Zuckerberg war schon vom Äußeren her offensichtlich anders. Vielleicht war er einfach zu intelligent, jedenfalls fand er keinen Anschluss, nicht einmal hier unter Gleichgesinnten, unter Artgenossen: nicht unbedingt Juden, aber Typen wie er. Nerds, welche die Objekte ihrer Begierde mit Algorithmen umsponnen, die freitagabends nichts Besseres zu tun hatten, als in einem mit Krepppapier und Plakaten beklebten Seminarraum abzuhängen und über Mädels zu reden, an die sie gar nicht rankamen.

»Lustig hier«, sagte Mark und brach damit das Schweigen. In seiner Stimme lag fast gar kein Tonfall, sodass Eduardo unmöglich hätte sagen können, was für eine Befindlichkeit er – wenn überhaupt – mit den Worten ausdrücken wollte.

»Ja«, erwiderte Eduardo. »Dieses Jahr ist immerhin Rum in der Bowle. Letztes Mal war’s, glaub ich, Capri-Sonne. Diesmal lassen sie’s richtig krachen.«

Mark hustete und streckte die Hand nach einer der Kreppgirlanden aus. Er berührte einen Kringel, das Paketband löste sich, die Girlande sank zu Boden und legte sich über eine seiner Adidas-Sandalen. Er sah Eduardo an.

»Willkommen im Dschungel.«

Eduardo grinste, obwohl er aufgrund der fehlenden Betonung immer noch nicht sicher sein konnte, ob Mark einen Spaß machte oder nicht. Aber er hatte das Gefühl, dass hinter den blauen Augen dieses Typen irgendetwas Anarchisches vor sich ging. Er schien alles, was ihn umgab, aufzusaugen, sogar hier, an einem Ort, der so wenig Reizvolles hatte. Vielleicht war er wirklich das Genie, für das man ihn hielt. Eduardo hatte plötzlich das Gefühl, sich mit diesem Menschen anfreunden, ihn näher kennenlernen zu wollen. Wer mit siebzehn eine Million Dollar ablehnte, hatte wahrscheinlich irgendetwas vor.

»Das hier wird wohl nicht mehr lange dauern«, sagte Eduardo. »Ich geh zum Fluss zurück – zum Elliot-Wohnheim. Wo wohnst du nochmal?«

»Kirkland«, antwortete Mark. Er wies mit dem Kinn zum Ausgang auf der anderen Seite der Bühne. Eduardo warf einen Blick auf ihre Kumpels, die noch an der Bowle standen; sie wohnten alle im Quad und würden nach der Party eine andere Richtung einschlagen. Marks Wohnheim lag ebenfalls unten am Fluss. Dies war gar keine schlechte Gelegenheit, das scheue Computergenie kennenzulernen. Eduardo nickte und folgte Mark durch die spärliche Menge.

»Wenn du Bock hast«, bot Eduardo an, während sie um die Bühne herumgingen, »können wir noch auf einer Party bei mir auf dem Flur vorbeischauen. Ist bestimmt beknackt, aber mit Sicherheit auch nicht schlimmer als das hier.«

Mark zuckte mit den Schultern. Beide waren lange genug in Harvard, um zu wissen, was von einer Wohnheimparty zu erwarten ist: Fünfzig Kerle und etwa drei Mädels in einem kleinen, sargartigen Zimmer zusammengepfercht – und einer versucht, ein hereingeschmuggeltes Fass mit sehr billigem Bier anzuzapfen.

»Warum nicht«, erwiderte Mark über seine Schulter hinweg. »Ich muss bis morgen noch ein paar Aufgaben lösen, aber besoffen bin ich in Logarithmen besser als nüchtern.«

Ein paar Minuten später hatten sie den Seminarraum verlassen und gingen die Betontreppe ins Erdgeschoss hinab. Schweigend nahmen sie die Stufen und stießen durch eine Flügeltür hinaus auf den stillen, baumbestandenen Harvard Yard. Eine steife, frische Brise durchfuhr den dünnen Stoff von Eduardos Hemd. Er stopfte die Hände in die tiefen Taschen seiner Stoffhose und folgte dem gepflasterten Weg, der mitten durch den Yard, das Herz des Universitätsgeländes, führte. Es waren noch gut zehn Minuten Fußweg bis zu den Wohnheimen am Flus, in denen er und Mark wohnten.

»Scheiße, das ist ja zehn Grad minus hier draußen.«

»Eher fünf Grad plus«, meinte Mark.

»Ich bin aus Miami. Für mich sind das minus zehn.«

»Dann sollten wir vielleicht laufen.«

Mark fiel in einen langsamen Trab. Eduardo tat es ihm nach und holte seinen neuen Freund schwer atmend ein. Seite an Seite zogen sie an der imposanten steinernen Treppe vorbei, die zum säulenbewehrten Eingang der Widener-Bibliothek hinaufführte. Eduardo hatte schon so manchen Abend zwischen den Regalen der Widener verbracht, in wirtschaftstheoretische Werke vertieft: Adam Smith, John Mills, sogar Galbraith. Sogar jetzt, nach ein Uhr morgens, hatte die Bibliothek noch auf; warmes orangefarbenes Licht strömte aus dem marmorverkleideten Foyer durch die Glastüren nach draußen und warf lange Schatten über die prachtvollen Stufen.

»Im Abschlussjahr«, keuchte Eduardo, während sie die unterste Treppenstufe passierten, um zu dem Eisentor zu gelangen, das aus Harvard Yard hinaus in die Stadt Cambridge führte, »im Abschlussjahr werde ich zwischen diesen Regalen bumsen. Ich schwör’s dir, so wird es sein.«

Das war in Harvard alter Brauch – das sollte man vor dem Studienabschluss getan haben. Tatsächlich hatte nur eine Handvoll Jungs diese Mission erfüllt. Zwar bilden die automatisch auf Schienen fahrenden Regale ein Labyrinth, das viele Untergeschosse dieses massigen Gebäudes ausfüllt, aber in den engen Gängen schnüffeln ständig Studenten und Personal herum; ein für den Akt geeigneter, hinreichend abgelegener Platz wäre gar nicht so leicht zu finden. Und dass man ein Mädchen fände, das zu dieser Art von Traditionspflege bereit wäre, war noch unwahrscheinlicher.

»Klein anfangen«, erwiderte Mark. »Solltest vielleicht erst mal ein Mädel zu dir ins Wohnheim kriegen.«

Eduardo erstarrte, aber dann musste er doch grinsen. Langsam fand er Gefallen an dem ätzenden Humor dieses Typen.

»Sieht gar nicht so übel aus. Ich bin dabei, den Phoenix zu punchen.«

Mark warf ihm einen Blick zu, während sie um die Ecke bogen, um seitlich an der großen Bibliothek entlangzulaufen.

»Gratuliere.«

Da, schon wieder diese Monotonie in der Stimme. Aber Eduardo hatte Marks Augen aufblitzen sehen und wusste, dass er beeindruckt und sogar ganz schön neidisch war. Diese Reaktion auf die Erwähnung seines Kandidatenstatus hatte Eduardo bereits zu erwarten gelernt. Tatsächlich ließ er es jeden, der ihn kannte, wissen, dass er der Phoenix-Mitgliedschaft immer näher rückte. Er hatte bereits drei Punch-Veranstaltungen überstanden; nun war es nicht mehr unwahrscheinlich, dass er es schaffen würde. Und vielleicht – nur vielleicht – würden die Alpha-Epsilon-Pi-Partys, wie sie soeben eine überlebt hatten, sehr bald der Vergangenheit angehören.

»Also, wenn ich aufgenommen werde, kann ich vielleicht deinen Namen auf die Liste setzen. Für nächstes Jahr. Dann würdest du im dritten Jahr aufgenommen.«

Mark machte erneut Pause. Vielleicht wollte er Atem schöpfen. Wahrscheinlicher war, dass er die Information verarbeitete. Seine Art zu sprechen hatte etwas stark Computerhaftes: Input rein, Output raus.

»Das wär – interessant.«

»Wenn du noch ein paar andere Mitglieder kennenlernst, hast du ’ne reelle Chance. Die benutzen bestimmt auch dein Course-Match-Programm.«

Eduardo war bewusst, dass das, was er da sagte, ziemlich bescheuert klang. Phoenix-Mitglieder würden sich nicht wegen irgendeines Computerprogramms für diesen linkischen Typen interessieren. Programmieren machte einen nicht beliebt. Ein Computerprogramm brachte einem keinen Sex ein. Beliebt – und sexuell attraktiv – wurde man, indem man auf Partys ging und mit Mädels herumhing.

So weit war Eduardo zwar noch nicht, aber gestern Abend hatte er die entscheidende vierte Punch-Einladung erhalten. In einer Woche, am nächsten Freitagabend, gab es ein Bankett im nahe gelegenen Hyatt und danach eine Après-Party im Phoenix-Haus. Es würde ein wichtiger Abend werden, vielleicht der letzte Punch-Event vor der Initiation der Neumitglieder. Die Einladung »empfahl«, dass man in Begleitung zum Dinner erscheinen möge; von Kommilitonen hatte Eduardo jedoch gehört, dass die Phoenix-Mitglieder die Punch-Kandidaten anhand der Qualität der mitgebrachten Frau beurteilen würden. Je besser die Begleitung aussähe, desto eher käme man in die Endrunde.

Als er den Brief in den Händen hielt, hatte Eduardo sich gefragt, wie zum Teufel er so kurzfristig eine Begleitung finden könnte, und zwar eine, die Eindruck schinden würde. Schließlich standen die Mädels ja nicht vor der Tür seines Wohnheimzimmers Schlange.

So war Eduardo gezwungen gewesen, selbst die Initiative zu ergreifen. Am folgenden Morgen um neun Uhr war er im Speisesaal des Eliot-Wohnheims auf das schärfste Mädel, das er kannte, zugegangen: Marsha, blond, vollbusig, Hauptfach Wirtschaftswissenschaft, auch wenn sie mehr nach Psychologie aussah. Sie war gut fünf Zentimeter größer als Eduardo und hatte einen seltsamen Hang zu samtenen Achtziger-Jahre-Haargummis, aber sie war hübsch und sah nach Ostküsten-Privatschule aus. Kurz: Sie passte perfekt zum Punch-Abend.

Zu Eduardos Überraschung hatte sie zugesagt. Sofort war ihm klar geworden, dass es ihr um den Phoenix ging, um die Teilnahme am Dinner eines Final Clubs, nicht um Eduardo. Und das festigte Eduardos Glauben an die Macht der Final Clubs nur noch mehr. Sie waren nicht nur ein mächtiges Netzwerk, dank ihrer Exklusivität hatten ihre Mitglieder auch automatisch einen Status – und einen Schlag bei den coolsten, schärfsten, besten Frauen. Eduardo glaubte nicht, dass Marsha ihm nach der Party noch zwischen die Regale der Widener folgen würde. Aber mit ausreichend Alkohol im Spiel würde sie ihm zumindest gestatten, sie nach Hause zu begleiten. Und selbst wenn sie ihn dann vor ihrer Zimmertür mit einem kleinen Kuss abspeisen würde, wäre das mehr, als er in den letzten vier Monaten erreicht hatte.

Als sie die hintere Ecke der Bibliothek erreichten und aus dem langen Schatten der altertümlichen Steinsäulen hervorgejoggt kamen, warf ihm Mark einen weiteren unergründlichen Blick zu.

»Und? War es so, wie du es dir erhofft hast?«

Meinte er die Bibliothek? Die Party, von der sie kamen? Die jüdische Studentenverbindung? Den Phoenix? Die beiden kleinen Nerds, der eine im zugeknöpften Oxfordhemd, der andere in Cargo-Shorts, beide kurz vor dem Erfrieren, die auf dem Weg zu irgendeiner miesen Wohnheimparty durch Harvard Yard rannten?

War das eigentlich alles, was das Collegeleben Jungs wie Eduardo und Mark zu bieten hatte?

Kapitel 3: Auf dem River Charles

Fünf Uhr früh.

Ein einsam gelegener Abschnitt des River Charles, 400 Meter glasig grünblaue Serpentine zwischen dem Steinbogen der Weeks-Fußgängerbrücke am einen Ende und dem mehrspurigen Beton der Massachusetts-Avenue-Überführung am anderen. Ein kalter Wasserspiegel, der sich durch das Grau-in-Grau der tiefhängenden Nebelkulisse schlängelte, durch so fett-feuchte Luft, dass die Grenze zwischen Fluss und Himmel kaum auszumachen war.

Totenstille, ein eingefrorener Augenblick, ein einzelner Absatz auf einer einzelnen Seite in einem Buch, das drei Jahrhunderte solcher eingefrorenen Augenblicke umfasste. Totenstille – und dann ein Geräusch, das leiser nicht hätte sein können: das Geräusch zweier messerscharf in den kalten Wasserspiegel getauchter Ruderblätter, die sich unter dem grünblauen Wirbel drehten und in einer komplizierten Vermählung von Physik und Artistik nach hinten gehebelt wurden.

Eine Sekunde später glitt ein Zweier aus dem Schatten der Weeks-Brücke hervor. Sein phallischer Fiberglasrumpf fuhr über die Mitte des mäandernden Flusses wie eine Diamantklinge über eine Fensterscheibe. Das Boot bewegte sich so geschmeidig, dass es Teil des Wassers selbst zu sein schien; wie aus dem grünblauen Wasser herauskristallisiert war die gebogene Fiberglashülle des Ruderbootes, und seine Vorwärtsbewegung war so rein, dass es kaum Kielwasser aufwarf.

Der perfekte Rhythmus, in dem die Ruderblätter die Oberfläche des Charles durchstießen, und die Art, wie das Boot über das Wasser glitt, verrieten sofort, dass die beiden jungen Männer, die das anmutige Vehikel steuerten, ihr Können über Jahre hinweg vervollkommnet hatten. Und ein Blick auf die jungen Männer selbst verriet, dass nicht nur Übung sie diesen Grad der Perfektion hatte erreichen lassen.

Vom Ufer aus sahen die beiden Ruderer aus wie Roboter: einer das Spiegelbild des anderen, vom sandfarbenen, vollen Haar bis zu den wie gemeißelt wirkenden, uramerikanischen Gesichtszügen. Körperlich kamen sie der Perfektion so nahe wie mit ihrer Rudertechnik. Unter ihren grauen Harvard-Team-Sweatshirts wölbte sich Muskel an Muskel; die ranken, schlanken Körper der beiden jungen Männer maßen gut ein Meter fünfundneunzig; ihre beeindruckende physische Präsenz wurde noch dadurch verstärkt, dass sie absolut identisch waren, von der stechend blauen Augenfarbe bis zu dem Ausdruck wilder Entschlossenheit in ihren Filmplakat-Gesichtern.

Biologisch ausgedrückt waren die Winklevoss-Brüder Spiegelzwillinge – Sprösslinge einer einzigen Eizelle, die sich auseinandergefaltet hatte wie zwei Seiten einer Zeitschrift. Tyler Winklevoss, der vorne saß, war als Rechtshänder der logischer Denkende, Ernsthaftere der beiden. Cameron Winklevoss, der hinter ihm ruderte und Linkshänder war, war die kreative, künstlerische Hälfte des Bruderpaares.

In diesem Moment jedoch waren ihre Persönlichkeiten zu einer verschmolzen; ohne ein Wort bewegten sie die Ruder – sie benötigten keinerlei Kommunikation, weder verbal noch sonstwie, um das Boot mühelos den Charles entlangzutreiben. Ihre Konzentration war fast schon unmenschlich, sie war das Ergebnis jahrelanger Arbeit an sich selbst, unter verschiedenen Trainern des Harvardteams und davor in Greenwich, Connecticut, wo die Zwillinge aufgewachsen waren. In mancherlei Hinsicht hatte sich die Mühe bereits gelohnt; sie waren jetzt im letzten Collegejahr und würden es wahrscheinlich ins olympische Ruderteam schaffen. In Harvard gehörten sie zu den Besten der Besten; als amerikanische Jugendmeister des vorigen Jahres hatten sie ihrem Universitätsteam zu zahlreichen Siegen verholfen, und zurzeit führten sie die Ranglisten des Ivy-League-Rudersports in sämtlichen Disziplinen an.

Aber all das war den Winklevoss-Brüdern gleichgültig, als sie ihr Boot über das kalte Wasser vorantrieben. Sie waren schon seit vier Uhr auf dem Charles, immer zwischen den beiden Brücken hin- und herrudernd, und ihre stille Wache würde noch mindestens zwei Stunden lang dauern. Sie würden noch so lange die Riemen ziehen, bis sie beide an den Rand der Erschöpfung gelangt wären, bis der restliche Campus endlich erwachen würde – bis endlich hellgelbe Sonnenstreifen das Grau-in-Grau des Nebels durchbrechen würden.

…

Drei Stunden später, als Tyler sich am Kopfende eines langen, abgewetzten Tisches in einem Winkel des Pforzheimer-House-Speisesaals auf den Stuhl neben Cameron fallen ließ, spürte er immer noch den Nachhall des Flusses unter sich. Der Speisesaal war einigermaßen modern und geräumig, ein hell erleuchteter, rechteckiger Raum mit hohen Decken, der mehr als ein Dutzend Tische fasste; die meisten der Tische waren von Studenten umlagert, denn es war bereits Frühstückszeit.