Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Ich wollte immer normal sein, aber im Alltag musste ich feststellen, dass ich kleinwüchsig bin. Überall, wo ich hin kam, ob beim Einkaufen, auf dem Spielplatz, in der Schule, in der Ausbildung, im Beruf, in der Freizeit, in der Kirche, einfach überall stand meine zu kurz geratene Körpergröße im Vordergrund. Irgendwann kam der Tag, an dem ich mich mit dem Thema Kleinwuchs auseinandersetzen musste.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 164

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

"Jeden Morgen gibt es nur einmal im Leben." - einer von vielen Denkanstößen, nicht nur zum Thema Kleinwuchs. Lebensnahe Eindrücke und Überlegungen eines Menschen wie du und ich.

Ralf Grünke

Inhaltsverzeichnis

VORWORT

EINLEITUNG

KAPITEL 1

Gisela Daum (Meine Mutter berichtet)

KAPITEL 2

Mein Leben als Kleinwüchsiger

KAPITEL 3

Kleinwuchs kann etwas ganz Normales sein

Meine Lebenserfahrungen und Ansichten als kleinwüchsiger Mensch in den drei Lebensabschnitten meines Lebens, der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft.

KAPITEL 4

Vergangenheit

KAPITEL 5

Gegenwart

KAPITEL 6

Zukunft

KAPITEL 7

David Daum (Mein Bruder berichtet)

KAPITEL 8

Mein Kleinwuchs (Cathy Stevenson - USA)

GLÜCK UND UNGLÜCK

(Axel Kühner)

DANKE

ÜBER DEN AUTOR

Interview mit Daniel: Über Barrierefreiheit reden

VORWORT

David Daum

Freundschaft zu pflegen, ist etwas sehr Schönes. Im gegenseitigen Geben und Nehmen wird das Leben vielfältig bereichert. Das eigene Verständnis und der Horizont erweitern sich; Zusammenhalt und Fürsorge entwickeln sich. Das Dasein wird lebenswert.

Unsere Freundschaft zu behinderten Menschen ist etwas besonders Wertvolles. Diese Erfahrung wird derjenige machen, der sich dafür die Zeit nimmt.

Eine erste Begegnung mit körperlich oder geistig benachteiligten Menschen wird früher oder später für jeden von uns Gegenwart und Realität sein. Dann sind wir gefordert.

Anfängliche Blicke und Neugier sollen zu echtem, natürlichem Interesse werden. Das zunächst Befremdliche wird dann schnell vertraut.

Wer die Gelegenheit wie ich in der eigenen Familie hat, dem wird eine Freundschaft viel bedeuten. Von Kindheit an habe ich das Familienleben mit meinem kleinwüchsigen Bruder Daniel miterlebt.

Achondroplasie als Begriff war mir bis zum heutigen Tage ein Fremdwort.

Aber Daniel als Mensch ist für mich ein Stück Normalität. Er ist sehr schätzenswert, individuell und persönlich wie jeder andere auch. Er hat Intelligenz, Talente, Gaben und Fähigkeiten und es gibt Raum für Entwicklung.

In der Auseinandersetzung mit Kleinwuchs interessiert mich besonders das, was Daniel über sich selbst und sein Leben zu sagen hat. Wie er sich selbst, den Alltag und seine Umwelt erlebt.

EINLEITUNG

Daniel Marc Daum

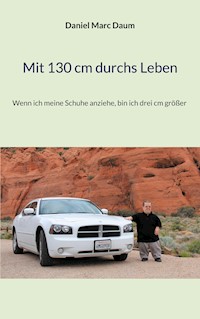

Wenn mich jemand fragen würde, warum ich das Buch „ICH BIN KLEIN“ geschrieben habe, würde ich eine Weile überlegen und dann antworten: Ich habe dieses Buch „ICH BIN KLEIN“ geschrieben, weil ich kleinwüchsig bin. Man kann also sagen, dass ich über mich selbst schreibe, über mein Leben mit einer Körpergröße von 130 cm.

Für einen kleinwüchsigen Menschen, auch für mich, ist es schwer, sich selbst mit seinem kleinen Körper zu akzeptieren. Für viele Jahre mochte ich meinen Körper nicht. Ich schaute immer weg, wenn ich Menschen sah, die kleinwüchsig waren. Kleinwuchs war für mich ein Tabuwort. Ich mochte dieses Wort und seine Bedeutung „klein zu sein“ nicht.

Ich wollte immer „normal“ sein, aber im Alltag musste ich feststellen, dass ich kleinwüchsig bin. Überall, wo ich hinkam, ob beim Einkaufen, auf dem Spielplatz, in der Schule, in der Ausbildung, im Beruf, in der Freizeit, in der Kirche, einfach überall stand meine zu kurz geratene Körpergröße im Vordergrund.

Irgendwann kam der Tag, an dem ich mich mit dem Thema „Kleinwuchs“ auseinandersetzen musste. Mein Interesse an Kleinwuchs begann, als ich 25 Jahre alt war. Nun öffnete ich nicht nur meine Augen, sondern ich meldete mich auch im Verein für kleinwüchsige Menschen an; ich hatte Freunde, die kleinwüchsig waren; ich las vieles zum Thema Kleinwuchs. Ich las, wie Kleinwuchs entsteht, wie Kleinwuchs vererbt wird und wie man mit Kleinwuchs im Alltag zurechtkommt.

Ich fing an, mit meinen Eltern über meinen Kleinwuchs zu reden, und ich hörte auch zu, was mir meine Eltern über Kleinwuchs zu sagen hatten. Vor über 15 Jahren fing ich auch an, ein Buch – dieses Buch – über Kleinwuchs zu schreiben. Dies alles und noch einiges mehr verhalf mir in den nächsten Jahren, mein Leben mit Kleinwuchs komplett zu verändern, indem ich meinen Zustand akzeptierte. Dieser Weg der Selbsterkenntnis war nicht einfach. Ich musste sehr viele Luftschlösser abreißen und das tat weh.

„Kleinwuchs“ ist ein Buch für alle Menschen, die lernen möchten, ihr Leben zu akzeptieren, und für alle, die nicht in ihren Luftschlössern leben können.

Die Medien und unser ganzes Lebensumfeld versuchen uns vorzuschreiben, nach welcher Norm wir zu leben haben. Und da sage ich: „Das geht nicht.

Wir selbst können, dürfen und müssen die Norm verändern, sie zu unserer eigenen Norm machen!“ Ich lebe in einem kleinen Körper und habe das Recht zu leben, wie ich es möchte, so dass ich dabei auch glücklich sein kann.

Meine Mutter hat mich im Alter von 23 Jahren auf die Welt gebracht. Es war zur damaligen Zeit nicht einfach, ein Kind zu haben, das anders war. Damals war das Medienzeitalter der Aufklärung über Kinder, die anders waren, noch nicht angebrochen und die Menschen glaubten noch lieber an den Zirkus, an Sagen und Märchen. Es war schwer für meine Mutter, in der Öffentlichkeit zu ihrem kleinwüchsigen Sohn zu stehen. Aber meine Mutter hat es auf ihre Weise geschafft, mich so zu lieben wie ich bin. Deshalb bin ich meiner Mutter im Besonderen sehr dankbar für ihren Textbeitrag zu diesem Buch, der sich in Kapitel eins findet. Diese Zeilen hat meine Mutter im Rahmen der Ausbildung „Die Schule des Schreibens“ vor zehn Jahren verfasst. Bis kurz vor der Fertigstellung des Buches „Kleinwuchs“ wusste ich nichts von diesen Aufzeichnungen meiner Mutter. Aber ich fühlte, dass mein Buch noch nicht fertig war. Es fehlte etwas; ich wusste nur nicht, was? Das Fehlen war wie das Fehlen eines Herzschlages. Es vergingen noch einige Wochen, bis mir meine Mutter sagte: „Daniel, ich habe ein paar Zeilen über dich geschrieben, die du auch in deinem Buch veröffentlichen könntest.“ Ich dachte: „Ein paar Zeilen, na ja, gut, das können wir machen.“

Am Sonntag, eine Woche, darauf erhielt ich eine EMail von meinem Vater mit der Betreffzeile „Mein kleinwüchsiger Sohn“. Ich öffnete die angehängte Datei und war sprachlos: Es waren über 10 DIN A4-Seiten, die meine Mutter über mich geschrieben hatte und von denen ich nichts wusste. Es waren die Seiten meiner Mutter, die zu meinem Buch gefehlt hatten. Diese zehn Seiten sind der Herzschlag des Buches.

Ich danke meiner Mutter sehr für ihre persönlichen Gedanken und Gefühle.

Ich bin mit meinem Kleinwuchs heute selbstbewusster als je zuvor, aber ich muss weiterhin jeden Tag dazulernen und mich überwinden, mich so zu lieben, wie ich bin. Kleinwuchs kann etwas ganz Normales sein, wenn ich es zulasse und wenn die Gesellschaft mich so akzeptiert.

KAPITEL 1Gisela Daum

DANIEL

Zwei Wochen zu früh! Am späten Nachmittag des 19. Oktober 1970 setzten urplötzlich die Wehen ein. Unser zweites Kind wollte zur Welt kommen. Morgens war ich noch mit dem alten Fahrrad zur üblichen Kontrolluntersuchung gefahren. „Alles in bester Ordnung!“, hieß es. „Sie haben noch gut zwei Wochen Zeit bis zur Entbindung.“

„Prima“, freute ich mich, „dann kann ich noch Apfelmus einkochen und gründlich sauber machen.“ Wie bei unserem ersten Kind, hatten wir uns auch diesmal für eine „Praxisgeburt“ entschieden. Das bedeutete: Geburt in den Praxisräumen des Frauenarztes mit Hebamme und Ehemann. Anschließend zwei Stunden Ruhe und danach mit dem Krankenwagen ab nach Hause. Die darauffolgenden zehn Tage wurde man zweimal täglich durch die Hebamme betreut.

Die Wehen wurden stärker, die Abstände kürzer. Schwester Sophia kam, untersuchte mich kurz, packte mich samt werdendem Vater und vorbereiteter Tasche sofort in ihr Auto. Fünfzehn Minuten später bekam ich einen Einlauf, duschte und begann, in den Praxisräumen auf- und abzugehen, solange es eben ging. Danach hieß es „rauf aufs Bett“ und das Abenteuer „Geburt“ konnte beginnen. Vor dem Dammschnitt: Kurze Narkose, aufwachen, der erste Schrei des Kindes – und plötzlich war alles ganz anders. Augenblicklich spürte ich: Etwas ist hier nicht in Ordnung!

Die Stimmung war bedrückend, nicht freudevoll erlösend, wie nach der Geburt unseres ersten Sohnes. Das Schweigen des Arztes verstärkte düstere Ahnungen.

Unser Sohn, Daniel Marc, hatte das Licht der Welt am 20. Oktober 1970 in den frühen Morgenstunden erblickt. Er wurde untersucht, gebadet, angekleidet und ins vorbereitete Wärmebettchen gelegt. Doktor Jacob und meine Hebamme verließen schweigend den Raum. Meinem Mann Andreas wurde übel – übrigens das erste und einzige Mal bei acht Geburten. Warum wurde uns nicht gratuliert? Warum verließen Doktor Jacob und Schwester Sophia schweigend den Raum? Hastig bat ich Andreas: „Bitte gib mir das Kind!“ Rasch zog ich Daniel aus, schaute ihn von allen Seiten an, fand aber nichts Ungewöhnliches. Sicher, der Kopf war etwas mehr verdrückt als bei unserem ersten Kind, aber das soll schließlich vorkommen. Auch schienen Höschen und Jäckchen zu groß, trotz kleinster Konfektionsgröße.

Daniel schlummerte friedlich in seinem Bettchen. Angespannt lehnte ich mich zurück. Beruhigend streichelte Andreas meine Hände. Plötzlich betrat Doktor Jacob gemeinsam mit einem uns unbekannten Mann das Zimmer. Er wurde als örtlicher Kinderarzt vorgestellt.

Wieder wurde Daniel ausgewickelt und untersucht. Schweigen, undeutliches Gemurmel. „Lassen Sie Ihren Sohn zu Hause von Ihrem Kinderarzt noch einmal gründlich untersuchen“, meinte Doktor Jacob sachlich. Ohne zu gratulieren gab er uns die Hand, wünschte alles Gute, verabschiedete sich eilig.

Noch größere Unsicherheit und Beklemmung breitete sich aus. Obwohl die Geburt reibungslos und schnell verlaufen war, fühlte ich mich grenzenlos erschöpft und verunsichert. Nach zwei Stunden wurden wir mit dem Krankenwagen heimgefahren. Andreas duschte, aß eine Kleinigkeit und ging ins Büro.

Jetzt war ich mit unserem neuen Baby allein; David, unser ältester Sohn, war bei seiner Oma. Zum ersten Mal flossen Tränen. Ich fühlte mich einsam und hilflos, wie gelähmt, unfähig zu begreifen, was passiert war.

Noch am Vormittag kam Schwester Sophia, um Daniel und mich zu versorgen. Am Nachmittag traf unser Kinderarzt Doktor Mertens ein. Auch er untersuchte Daniel schweigend und fragte dann nach einer Weile sehr vorsichtig: „Gibt es in Ihrer Familie vielleicht auch kleine Menschen?“ Ich begriff nichts und meinte nur: „Die Leute in unserer Familie sind natürlich unterschiedlich groß.“ Der Gedanke an „Kleinwuchs“ war mir absolut nicht gekommen. Bedächtig packte Doktor Mertens seine Tasche und empfahl, Daniel demnächst in einer Klinik vorzustellen. Noch immer hatte ich keine Ahnung, was das alles bedeuten sollte. Vielleicht aus Angst vor der Wahrheit kam mir aber auch nicht der Gedanke, genauer nachzufragen. Damals war ich 23 Jahre alt, unerfahren und schüchtern.

Erst als Daniel vier Wochen alt war, fühlte ich mich imstande die Empfehlung unseres Kinderarztes zu befolgen und ihn in einer Klinik untersuchen zu lassen. Andreas besuchte zu dieser Zeit gerade das Ruhr-Kolleg in Essen, um auf dem zweiten Bildungsweg sein Abitur zu machen. Gleichzeitig arbeitete er jede freie Minute in seinem Beruf als Dreher und in den Ferien zusätzlich in einem Büro als Technischer Zeichner. Ich brachte Daniel allein in das nahe gelegene St. Josefs - Krankenhaus. Er wurde gründlich untersucht und geröntgt. Knapp zwei Stunden hat es gedauert, bis Professor Winter mir knallhart und ohne Umschweife mitteilte: „Ihr Sohn ist zwergwüchsig! Erwachsenengröße: Maximal 135 cm, Proportionen: Nicht ausgeglichen, Entwicklung: Normal, aber verzögert.

Kennen Sie „Klein Helmut“ vom Zirkus Krone?“ Professor Winter sah mich über seine schwarz geränderte dicke Brille abwartend an. „Genau so wird Ihr Sohn als Erwachsener aussehen!“ Er gab mir die Röntgenbilder, schüttelte energisch meine Hand und verabschiedete sich offensichtlich völlig ungerührt. Fluchtartig verließ ich das Krankenhaus.

Draußen war es bereits dunkel. Es regnete. Der kalte Novemberwind blies mir schneidend ins Gesicht. Ich verlor meine nur mühsam aufrechterhaltene Fassung und weinte verzweifelt.

Jetzt wusste ich also, was los war, und doch verstand ich es nicht. Andreas nahm mich zu Hause tröstend in die Arme und meinte: „Das werden wir gemeinsam schaffen!“ Nach und nach informierten wir unsere Verwandten und Freunde.

Reaktionen: Schweigen, Entsetzen, Fragen, unbeholfenes Trösten. „Das wird sich schon auswachsen“, meinten die einen. „Nichts wird so heiß gegessen wie’s gekocht wird“, sagten die anderen. Ich versuchte tapfer zu sein, obwohl ich mich betrogen und verunsichert fühlte. Hatten wir etwas falsch gemacht? Warum musste das ausgerechnet uns passieren? Ich haderte mit dem Schicksal, mit mir selbst, mit Gott und der Welt. Warum gerade unser Kind? Vielleicht ist es ja nichts wirklich Schlimmes – aber warum unser Sohn? Als Andreas und ich am 18. Oktober 1968 geheiratet hatten, war klar: Wir planen eine Großfamilie. Zehn Kinder sollten es werden.

Ein Haus auf dem Land mit viel Licht, Luft und Sonne. Am 23. August 1969 wurde unser erster Sohn, David Andreas, geboren. Ein gesunder, kräftiger Junge. Mit allen möglichen und unmöglichen Problemen hatte ich vielleicht gerechnet, aber ein behindertes Kind bekommen? Das stand eindeutig nicht auf meiner Liste. Auf meine Warums, Weshalbs und Wiesos konnte mir im Grunde niemand antworten.

DANIEL MEIN BEHINDERTES KIND

Ich war enttäuscht, zornig auf Gott und die Welt, spürte meine Ohnmacht, wehrte mich gegen das Schicksal und konnte meine Aufgabe nicht erkennen. Äußerlich war ich ruhig und wirkte ausgeglichen, im Inneren fühlte ich mich einsam und hatte das Empfinden, im Grunde von niemandem wirklich verstanden zu werden. Die meisten Leute sprachen mich erst gar nicht auf die Behinderung unseres Sohnes an, andere verbreiteten unbegründeten Optimismus, der absolut nicht angebracht war, aber niemand sprach mit mir über meine Gefühle. Andreas, mein lieber Mann, ein unkomplizierter und stets optimistischer Mensch, macht sich nie zu viele Sorgen, nimmt die Dinge grundsätzlich so, wie sie sind. „Gefühlssalat“ zu sortieren zählt nicht gerade zu seinen Stärken. Ich selbst neige dazu, erst einmal alles für mich zu klären und zu verarbeiten, bevor ich darüber sprechen kann. Dieser Weg ist oft lang, einsam und beschwerlich. Natürlich war ich fest davon überzeugt, alles im Griff zu haben. Schließlich hatte ich Verantwortung für meine Kinder und als Hausfrau war es mir wichtig, alles in bester Ordnung zu halten.

Nachdem uns mitgeteilt worden war, dass Daniels Behinderung in unserem Fall nicht erblich bedingt ist, dass es sich um Neumutation handelt und da auch das Wiederholungsrisiko bei nachfolgenden Geburten zu 99 % auszuschließen war, entschieden wir, weitere Kinder zu bekommen. Am 14. Dezember 1971 wurde unser dritter Sohn, Michael geboren.

Gesund, kräftig und sehr aktiv. Einerseits brachte die Geburt dieses Kindes wieder mehr Gleichgewicht in mein Leben, andererseits fühlte ich mich grenzenlos erschöpft. Warum konnte ich nicht mehr richtig schlafen? Warum war ich so abgrundtief traurig, obwohl ich einen lieben Ehemann, drei süße Kinder und ein einfaches, aber gemütliches Zuhause hatte?

Der Arzt diagnostizierte Erschöpfung, Depressionen. Er schickte mich zu einem Kuraufenthalt ins Sauerland. Ruhe, Entspannung, Erholung, allgemeine Gesprächstherapie. Auf Wunsch Einzelgespräche mit einem erfahrenen Psychotherapeuten. Ich brauche keine Gespräche mit einem Therapeuten. Bei mir ist alles in Ordnung. Ich bin einfach nur müde und erholungsbedürftig – glaubte ich. Vielleicht sollte ich doch ein Gespräch versuchen? Schaden konnte es wohl nicht.

Ein älterer Mann mit weißem Haar, freundlich und liebenswürdig, empfing mich in seinem einfach eingerichteten Büro. Wir plauderten über verschiedene belanglose Dinge, dann sprachen wir auch über mich und meine Familie. Doktor Lucado bat mich um ein Familienfoto. Plötzlich musste ich weinen, und erklärte, dass ich noch nicht in der Lage sei, Familienfotos zu machen, weil ich unsere Familie irgendwie als „defekt“ empfand. Zwar hatte ich Schuldgefühle, konnte aber nichts ändern. Durch weitere Gespräche wurde mir klar, dass ich mein „Danielproblem“ erfolgreich unter den berühmten Teppich gekehrt hatte. Ich war weit davon entfernt, es angenommen oder gar verarbeitet zu haben. Gemeinsam sprachen wir über Verhaltensmuster, die mir helfen sollten, mein Problem zu lösen. Erstens: Die Behinderung meines Sohnes als „mir gestellte Aufgabe“ bewusst annehmen. Zweitens: Mit Daniel in die Öffentlichkeit gehen. Drittens: Offen und frei mit anderen Menschen über Daniels Behinderung sprechen.

Langsam begann ich zu begreifen, anzunehmen und mir bewusst zu machen, dass ich mit der Behinderung unseres Sohnes vor einer besonderen Herausforderung stand. Nach und nach konnte ich mich aus dem Loch herausziehen, in das ich gefallen war.

Daniel war ein sehr liebes und ruhiges Kind – aber er war anders. Selbst ganz kleine Kinder nahmen den Unterschied wahr. Morgens war ich mit meinen drei Söhnen unterwegs zum Einkaufen. Daniel und Michael lagen im Zwillingswagen nebeneinander. David konnte schon laufen und half beim Wagen schieben. Nachmittags war ich mit den Kindern im Park oder auf dem Spielplatz. Erwachsene und Kinder starrten Daniel an. Meistens ergriff ich die Initiative, sprach die Leute an und erklärte Daniels Behinderung. Oft ergaben sich gute Gespräche. Manchmal war es den Leuten peinlich, wenn ich sie beim „Anstarren“ ertappt hatte.

Einmal waren wir im Freibad. Die Sonne schien, es war herrlich warm. Wir saßen mit David, Daniel und Michael auf unserer Decke und verteilten gerade den Imbiss. Plötzlich, wie aus dem Nichts, standen zuerst Kinder, dann sogar Erwachsene um unseren Lagerplatz herum und bestaunten schweigend das ungewohnte Bild. Ein etwa vier Jahre altes Mädchen löste sich aus der Gruppe, beugte sich zu Daniel, streichelte seine Wange. „Wunderst du dich, dass dieses Baby anders aussieht als die meisten Kinder?“, fragte ich. Eifriges Nicken. Dann erzählte ich von kleinen und großen Menschen, von Zwergen und Riesen. Die Kinder setzten sich zu uns, hörten zu, stellten Fragen und spielten dabei mit unseren Söhnen.

Gern wollten sie uns Gutes tun, boten Spielsachen und Bonbons an. Auch die Erwachsenen entspannten sich und kamen mit uns ins Gespräch. Wieder einmal war ich über mich selbst hinausgewachsen, hatte einen kleinen Sieg errungen und einen weiteren Schritt in Richtung „mich der Aufgabe stellen“ und Bewältigung geschafft. Mal vom Anstarren und Schweigen abgesehen, waren die meisten Erfahrungen positiv. Besonders als Daniel älter wurde und laufen konnte. Süß, niedlich, goldig – viele Leute blieben stehen und schauten Daniel wohlwollend nach.

Sogar Schokolade, Bonbons und Münzen wollten sie ihm schenken. Daniel genoss seine „Auftritte“ in der Öffentlichkeit sehr. Nicht selten musste ich, in Daniels Interesse, eingreifen und dankend ablehnen.

Unser kleiner Sohn war ausgesprochen ehrgeizig. Als Daniel nämlich zum ersten Mal den Löffel in die Hand bekam, um „allein Essen“ zu üben, gab er den Löffel einfach nicht mehr her. Er nahm ihn sogar mit ins Bett. Ab sofort durfte ihn keiner mehr füttern. Erst mit zwei Jahren lernte Daniel laufen. Wegen der Größe und Schwere seines Kopfes konnte er nicht krabbeln. Hauptsächlich bewegte er sich mit Robben und Rollen durchs Zimmer. Zwei Jahre lang, dreimal in der Woche, war wegen seiner Bindegewebeschwäche Gymnastik und Massage angesagt. Daniel war begeistert. Niemand kann sich vorstellen, wie unglaublich stolz unser kleiner Mann war, als er endlich auf eigenen Füßen stand und laufen konnte. An der Hand geführt werden? Keine Chance! Das kam von Anfang an nicht in Frage. Daniel lehnte sehr entschieden jede Hilfe ab. Lieber fiel er 100-mal hin und stand wieder auf, als dass er Hilfe angenommen hätte. Hinfallen war schon ein besonderes Problem. Mehr als einmal musste eine Platzwunde am Kopf genäht werden. Schließlich entwickelte Daniel eine geschickte „Hinfalltechnik“, die größere Verletzungen weitgehend ausschloss.

Ab dem vierten Lebensjahr besuchte Daniel den Kindergarten. Mit sieben Jahren kam er auf Empfehlung des Schulpsychologen in eine Schule für körperbehinderte Kinder. Ab der siebten Klasse konnte er auf die Hauptschule wechseln. Mit Notendurchschnitt 1,8 machte er seinen Abschluss. Nach gründlicher Berufsberatung entschied Daniel sich selbst für eine Ausbildung zum Technischen Zeichner (Feinwerktechnik) in Nürnberg, einer Einrichtung für behinderte junge Erwachsene.

Das bedeutete für ihn, in allen Bereichen selbständig und eigenverantwortlich zu werden. Das erste Jahr war am schwierigsten. Jede Woche telefonierten wir mehrere Stunden mit Daniel. Einmal im Monat durfte er nach Hause kommen. Auch hier führten wir stundenlange Gespräche und ermutigten ihn. Eine riesengroße Hilfe für Daniel war damals seine Zugehörigkeit zu unserer Kirchengemeinde in Feucht bei Nürnberg. Dort fand Daniel viele gute Freunde, Unterstützung und Zuspruch. Nachdem Daniel seine Ausbildung nach dreieinhalb Jahren erfolgreich abgeschlossen hatte, entschied er sich für einen zweijährigen Missionsdienst der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. Sein Wirkungskreis war in Hamburg. Danach arbeitete er eine Zeitlang in Papas Büro und schrieb nebenbei sein kleines Büchlein: „The Life – Das Leben in drei Zeiten“.

Jahre später, bei einem spontanen