5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

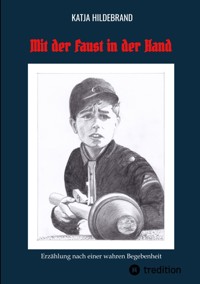

Georg wächst in der Nähe von Rothenburg ob der Tauber auf einem Bauernhof auf. Seine beiden Brüder sind im Krieg gefallen. Endlich, im April 1944, darf Georg von den Pimpfen in die Hitlerjugend wechseln. Jetzt, so denkt er, kann er selbst etwas tun, um das Vaterland zu retten. So kommt er 1945 in das Wehrertüchtigungslager Gebsattel, von dort nach Hausen am Bach, und zusammen mit drei weiteren Hitlerjungen soll Georg mit einer Panzerfaust bewaffnet als Spähtrupp losziehen, um zu sehen, wie weit die Amerikaner schon vorgerückt sind. In Brettheim werden die Jungen von mutigen Männern entwaffnet. Diesen Heldenmut müssen die drei Männer kurz darauf mit dem Leben bezahlen. Spätestens jetzt merkt Georg, dass die Grenze zwischen Recht und Unrecht längst nicht mehr existiert. Aber nun gibt es kein Zurück für ihn.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 151

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Aus dem Gästebuch in der Erinnerungsstätte Brettheim:

„Wer es nicht weiß, muss es erfahren.Wer es weiß, darf es nie vergessen.“

Katja Hildebrand

Mit der Faust in der Hand

Erzählung nach einer wahren Begebenheit

© August 2023 Katja Hildebrand

Website: www.katja-hildebrand.de

Lektorat von: Anja Beez

Illustration von: Tanja Neu

Druck und Distribution im Auftrag der Autorin:

tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Deutschland

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist die Autorin verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne ihre Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag der Autorin, zu erreichen unter:

tredition GmbH, Abteilung Impressumservice, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Deutschland.

Namen und mögliche Herkunft der vier Hitlerjungen sind frei erfunden.

Inhalt

Cover

Titelblatt

Urheberrechte

Vorwort der Autorin

Kapitel 1: Schwur - 19. April 1944

Kapitel 2: Nachricht - 20. Oktober 1944

Kapitel 3: Meldung - 4. Januar 1945

Kapitel 4: Kirche - 30. März 1945 (Karfreitag)

Kapitel 5: Angriff - 31. März 1945 (Karsamstag)

Kapitel 6: Rothenburg - 1. und 2. April 1945

Kapitel 7: Abschied - 3. April 1945

Kapitel 8: Auftrag - 7. April 1945

Kapitel 9: Befragung - 7. April 1945

Kapitel 10: Entscheidung - 8. April 1945

Kapitel 11: Hinrichtung - 10. April 1945

Eine Chronologie am Beispiel von Brettheim

Literatur und Quellen

Webseiten

Filme

Rundfunk

Lieder

Dokumente

Bildnachweis

Erinnerungsstätte Brettheim

Danke an

Anhang

Glossar

Nachwort Wolf Stegemann

Nachwort Norman Krauß

Mit der Faust in der Hand

Cover

Epigraph

Titelblatt

Urheberrechte

Vorwort der Autorin

Nachwort Norman Krauß

Mit der Faust in der Hand

Cover

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

Vorwort der Autorin

Es gibt bereits unzählig viele Bücher und auch Filme über das sogenannte Dritte Reich und über die Hitlerjugend. Warum also schreibe ich noch ein Buch zu diesem Thema?

Dafür gibt es mehrere gute Gründe:

Zum einen war ich vor einigen Jahren selbst in der Gedenkstätte in Brettheim. Ich sah den Film von Thilo Pohle, den er 1982 mit seiner Dokumentarfilmgruppe der Rothenburger Oskar-von-Miller-Realschule zu drehen begann. Es bewegte mich zutiefst, die damals noch lebenden Augenzeugen, unter anderem die Tochter des Bürgermeisters Gackstatter und den Molkereilehrling Hans Schwarzenberger zu sehen und zu hören, wie sie von den Ereignissen im April 1945 berichteten.

Ich war persönlich so berührt, dass mich diese Ereignisse nicht mehr losließen. So begann ich, nachzulesen und zu recherchieren. Besonders ergreifend war das Buch „Die Tragödie von Brettheim“ von Hans Schultheiß, der im Auftrag der Landeszentrale für politische Bildung zwei Jahre lang die Ausstellung in Brettheim konzipiert hat, nachdem der damalige Ortsvorsteher Friedrich Braun 1980 mit der Einführung einer jährlichen Gedenkfeier am 10. April und der Gründung des Fördervereins die Erinnerungsarbeit in Brettheim auf den Weg gebracht hatte.

Zutiefst erschüttert hat mich, an wie vielen Orten in ganz Deutschland Ereignisse wie die in Brettheim die letzten Kriegstage überschattet haben, und wie der Fanatismus dieser fürchterlichen Zeit jeglichen gesunden Menschenverstand auszuschalten vermochte.

Zum anderen beobachte ich grundsätzlich mit Sorge, wie schnell sich extreme Bewegungen verbreiten können, egal in welche Richtung sie gehen und aus welcher Richtung sie kommen.

Digitalisierung und weltweite Vernetzung tragen nicht dazu bei, unser kritisches Hinterfragen anzuregen. Im Gegenteil: Wie schnell passiert es, dass eine Sache „viral“ geht und man vergisst, nach deren Ursprung zu fragen oder sich vielseitiger zu informieren.

Nun ist es einfach, den moralischen Zeigefinger zu heben, wenn man in einer Zeit der Demokratie aufwachsen durfte. Es geht mir deswegen nicht darum, eine vermeintliche Schuldfrage zu klären und auch nicht mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, der in einer völlig anderen Ideologie aufgewachsen ist und vermutlich nicht wusste, welche Folgen sein Handeln haben würde. Vielmehr versuche ich mit diesem Buch, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen, und es ist mir durchaus bewusst, dass dies ein sehr gewagtes Unterfangen ist.

Wie ging es den Jugendlichen von damals, die in dieser Zeit der Extreme aufwachsen mussten, indoktriniert vom ersten Tag, an dem sie ihren Fuß in eine Schule setzten, von den Nationalsozialisten herangezogen zu tapferen, unerschrockenen jungen Soldaten, die nie gelernt hatten, kritisch zu denken? Wie sehr glaubten sie das wirklich, was ihnen eingetrichtert wurde, und war es überhaupt möglich, aus diesem vorgeplanten Lebenslauf auszubrechen, den das ausgeklügelte Nazi-System konstruiert hatte?

Die Tragödie, wie sie auch in Brettheim passierte, wo in den letzten Kriegstagen im April 1945 mutige Männer ihr Leben lassen mussten, spiegelt all das wider. Doch ich versuche, sie aus der Perspektive eines Hitlerjungen zu betrachten.

Die Jugendlichen von heute haben das Schicksal von morgen mit in der Hand. Umso wichtiger ist es, dass sie auch heute davon erfahren, wie leicht ein großer Stein ins Rollen gebracht werden und welch eine tragische Lawine er auslösen kann.

Katja Hildebrand, Sommer 2023

Kapitel 1: Schwur - 19. April 1944

„Denk dran, heute Abend in Uniform!“, rief mir Walter nach, als ich, zwei Stufen auf einmal nehmend, die Schultreppe hinunterstürmte. Ich hielt inne, drehte mich noch einmal zu ihm um und rief: „Denk du lieber an den Treueschwur!“ Walter zog gespielt den Kopf ein und grinste. Er hatte es nicht so mit dem Auswendiglernen, und wenn er aufgeregt war, vergaß er einfach alles. Ich rannte aus dem Schultor. Wie jeden Tag war ich froh, dass die Schule aus war. Ich fand es überflüssig, da noch hinzugehen, wo es wahrhaftig Wichtigeres zu tun gab für Volk und Vaterland.

Heute, am Vorabend des Geburtstags unseres Führers Adolf Hitler, war ein ganz besonderer Tag für mich, an dem mich die Schule noch mehr nervte als sonst. So beeilte ich mich, den verhassten Bau hinter mir zu lassen.

Meine Kameraden und ich waren uns einig: Unsere Kraft konnte anderweitig wesentlich sinnvoller eingesetzt werden.

Es war ein Mittwoch, an dem wir uns, seit ich zehn Jahre alt war, Woche für Woche bei den Pimpfen trafen. Jeder Junge aus unserer Klasse war bei den Pimpfen, und die Mädchen trafen sich im Jungmädelbund. Das hatte die Partei so organisiert. Zusätzlich zu den Treffen am Mittwoch fanden an den Samstagen und in der schulfreien Zeit Zusammenkünfte statt, um gemeinsam Sport zu treiben, Abenteuer zu erleben, Lieder zu singen und unsere Körper ausdauernd zu machen. Wir trainierten ehrgeizig, und auch Schießübungen gehörten dazu. Man musste sich vorbereiten, und wir deutschen Jungs waren hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder, flink wie Windhunde und ganz sicher der Nachwuchs, wie unser Führer ihn sich wünschte und auf den er sich verlassen konnte. Der heutige Mittwoch war der Tag, dem ich schon lange entgegengefiebert hatte: Die feierliche Vereidigung zur Aufnahme der Pimpfe in die Hitlerjugend (HJ). Zur Hitlerjugend gehörten alle 14- bis 18-jährigen Jungen, und zukünftig auch Walter und ich.

Nachdem der April sich in diesem Jahr schon von all seinen ihm nachgesagten Seiten gezeigt hatte, war heute ein sonniger Tag. Der Weg zu unserem Hof war staubig und trocken, und ich überlegte, welche Arbeit zuhause wohl auf mich warten würde. Seit mein Bruder Hermann vor über einem halben Jahr zum Kriegsdienst eingezogen worden und mein Bruder Martin im Krieg gefallen war, musste ich auf dem elterlichen Hof mehr mit anpacken als früher.

Der Hof ernährte unsere Familie mehr schlecht als recht, und in diesen schwer gewordenen Kriegszeiten waren wir Bauern wichtiger denn je, um die Soldaten an der Front mit Nahrung zu versorgen. Doch es war auch für uns schwer geworden. Unsere beiden Pferde hatten sie schon vergangenes Frühjahr beschlagnahmt, weil sie für den Krieg gebraucht wurden, und Kühe hatten wir nur noch vier.

Wir mussten zwar nicht hungern, aber das Leben war anders geworden seit Kriegsbeginn. Man musste genau angeben, wann und was man schlachtete, und es war exakt festgelegt, wieviel man abzugeben hatte. Mein Freund Walter, dessen Vater als Soldat kämpfte, musste sich den Gürtel noch viel enger schnallen und war froh, wenn er von meiner Mutter ab und zu ein Stück Brot oder ein Ei zugesteckt bekam. Schließlich konnte es niemand kontrollieren, wie viele Eier die Hühner an einem Tag legten.

Ich beeilte mich, nach Hause zu kommen. In Gedanken sagte ich immer und immer wieder den Treuespruch auf, den ich heute Abend ableisten würde. Am Abend vor des Führers Geburtstag sollte die Feier vor dem Rathaus stattfinden.

Plötzlich sah ich meine Mutter, wie sie mir entgegenlief und aufgeregt rief: „Georg, beeil dich, die Braune kalbt!“ Es musste wohl dringend sein. Ich fragte mich, wo der Pawel war, unser polnischer Arbeiter, und warum der das nicht machen konnte. Pawel war seit über einem Jahr bei uns. Er mochte vielleicht 40 Jahre alt sein, und er war ein fleißiger Mann, wenn er auch unsere Sprache kaum verstand.

Innerlich stöhnte ich auf, ließ es mir aber nicht anmerken. Bei den Kühen ging die Geburt selten ohne Komplikationen ab. Meistens musste man das Kalb herausziehen, und das gehörte nicht gerade zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Aber die Braune war Martins Lieblingskuh gewesen. Also eilte ich an meiner Mutter vorbei, warf den Schulranzen in den Flur und wechselte so schnell meine Kleider, dass ich schon wieder auf dem Weg zum Stall war, als Mutter zum Hoftor eintrat.

Mein Vater war wegen seines Holzbeins, das er seit seiner Verletzung im Ersten Weltkrieg hatte, nicht im Krieg. Er stand im Kuhstall, die Arme bis zu den Ellbogen blutig verschmiert. Die Beine des Kälbchens waren schon draußen, und Vater hatte die Schlingen der Zughilfe an jedem Bein befestigt. Die Braune schrie und stampfte vor Schmerzen. Sie sah aus, als wäre sie am liebsten davongerannt mit den unter ihrem Schwanz herausschauenden Kälberbeinen, war aber wie all unsere Kühe angebunden. Wegen seines Holzbeines konnte Vater nicht so ziehen, wie es nötig gewesen wäre, um die Geburt zu beschleunigen. „Da bist du ja endlich“, herrschte er mich an. „Ich hatte Schule, Vater!“, entgegnete ich. „Du musst reingreifen, da stimmt was nicht!“, ordnete er an. Da drehte sich mir fast der Magen um und ich warf meinem Vater einen flehenden Blick zu. Doch er schüttelte kaum merklich den Kopf und deutete auf einen Eimer mit Wasser, in dem ein Stück Seife schwamm.

Ich holte tief Luft und wusch meine Hände und Arme gründlich ab. „Wie lange steht sie schon so da?“, wollte ich wissen. „Schon über drei Stunden. Es geht nicht voran. Du musst hineingreifen und nach dem Kopf schauen, ich glaube, der ist verdreht“, gab Vater zur Antwort. Noch bevor ich etwas sagen konnte, fügte er hinzu: „Meine Hände sind zu groß, du kommst besser rein!“ Ich merkte ihm an, dass er sich Sorgen machte, sowohl um das Kalb als auch um die Kuh. Nicht nur, aber auch, weil sie Martins Lieblingskuh war.

Es half ja nichts, es musste sein. Noch einmal holte ich Luft, straffte die Schultern und trat neben den Hintern der Kuh. Die Braune stampfte unwillig auf, aber sie versuchte immerhin nicht, nach mir zu treten. Vater hielt den Kuhschwanz zur Seite. Ich wartete eine Wehenpause ab und tastete mich an den Beinchen entlang ins Innere der Kuh. Mein Magen rebellierte, und ich spürte eine Welle der Übelkeit in mir aufsteigen. Vielleicht war es besser, nicht durch die Nase einzuatmen, sondern nur noch durch den geöffneten Mund, um diesen süßlichen Geruch, der sich mit dem Gestank nach Kuhscheiße mischte, möglichst auszublenden.

Der Kopf des Kälbchens war tatsächlich zur Seite gebogen, und ich musste versuchen, seine Brust zurückzuschieben und den Kopf in die richtige Position zu bringen. All das möglichst, bevor die nächste Wehe kam, denn dann würde es noch viel enger werden. Mein Kopf arbeitete fieberhaft, mein Körper funktionierte, und endlich war es geschafft.

Meine Arme waren voll von blutigem Schleim und Glibber, und ich nahm die Bürste, tauchte meine Arme bis zu den Ellbogen in den Eimer mit dem eiskalten Wasser und schrubbte wie wild, bis die Haut feuerrot war. „Los, jetzt nimm den Strick!“, herrschte mich Vater ungeduldig an. So stand ich im Kuhstall, zog mit jeder Wehe Zentimeter um Zentimeter, denn man durfte nicht zu stark ziehen, und fragte mich, wie lange die Braune wohl brauchte und ob ich das Ganze bis zum Abend geschafft haben würde. Gleichzeitig wusste ich, dass ich meinen Vater jetzt nicht im Stich lassen durfte. „Ich verspreche, in der Hitlerjugend allezeit meine Pflicht zu tun, in Liebe und Treue zum Führer und zu unserer Fahne“, murmelte ich in den kurzen Pausen leise vor mich hin.

Endlich war es geschafft. Der Kopf des Kalbes, auf den Vorderbeinen liegend, war draußen. Mit den letzten Presswehen glitt das blutige, nasse, schleimige Etwas ins Stroh. Die Nabelschnur riss ab. Vater eilte zu dem Kalb und befreite den Kopf von der Fruchtblase, damit es Luft bekam. Es wand sich, begann zu zappeln, und wir zogen das Neugeborene nach vorn, damit die Mutter es ablecken konnte. Jetzt war das Kälbchen draußen. Ich wurde immer unruhiger und blickte meinen Vater von der Seite an. Durfte ich jetzt endlich gehen?

„Na los, lauf schon“, nickte mir Vater zu. Das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Rasch wechselte ich meine Kleider, wusch mich noch einmal gründlich und setzte mich in der Küche an den großen Tisch. Mutter fuhr mir, wie immer, zur Begrüßung durch die Haare, und ich zog, wie immer, den Kopf ein und schüttelte ihre Hand ab. „Ist das Kalb da?“, fragte sie. Ich nickte und fragte: „Warum konnte Pawel das nicht machen?“ „Pawel ist seit heute früh auf dem Feld und zieht die Reihen für Kartoffeln“, antwortete meine Mutter.

„Werdet ihr dabei sein, heute Abend?“, wollte ich wissen, nachdem ich meinen Teller Suppe ausgelöffelt hatte und zufrieden mit einem Stück Brot auswischte. Mutter antwortete mir nicht, sie stand mit dem Rücken zu mir am Herd. „Mutter?“, fragte ich noch einmal. Ich sah, dass sie ihren Kopf gesenkt hielt und ihre Schultern verräterisch zuckten. Rasch sprang ich auf, so dass mein Stuhl mit einem lauten Poltern auf den Holzboden fiel, und lief zu ihr. „Weinst du etwa?“ Meine Mutter drehte sich um. Wahrscheinlich, weil ich nicht sehen sollte, wie sie sich heimlich mit einem Zipfel der Küchenschürze die Tränen aus den Augen wischte. Sie musste mir nichts erklären. Ich wusste es auch so. Martin war gefallen, und von Hermann hatten wir nichts mehr gehört. Woche für Woche warteten wir schon auf Post von ihm, doch nichts dergleichen kam. Seit Kriegsbeginn gab es extra für den Briefverkehr zwischen Front und Heimat die sogenannte Feldpost, und die war eigentlich sehr zuverlässig. Mutter hatte auch schon mehrfach versucht, über den Ortsgruppenleiter an Informationen zu kommen, wo Hermanns Truppe stationiert war, ob man nicht an seinen Kommandanten schreiben konnte, um zu erfahren, wie es dem jungen Soldaten ging. Doch da war nichts zu machen.

Der letzte Brief, den wir von ihm bekommen hatten, stammte vom Herbst letzten Jahres. Er hatte ihn in Colmar geschrieben. Ich hatte ihn schon so oft gelesen, dass ich den Wortlaut beinahe auswendig kannte:

„Meine lieben Eltern,

heute hatten wir Vereidigung und jetzt haben wir bis zum Mittagessen frei. Dann möchte ich doch nicht versäumen, euch ein paar Zeilen zu schreiben. Ich weiß ja, wie es ist, wenn man vergeblich auf Post wartet. Es war heute früh ganz feierlich. Regimentsfahne und Regimentsmusik waren da. Gestern Vormittag konnte man freiwillig eine Belehrung des Pfarrers hören. Ich war mit dabei. Mir tat es direkt wohl, einmal wieder einen Menschen ruhig und ohne Geschrei sprechen zu hören. Was macht ihr alleweil? Ich bin meistens etwas traurig. Heute geben wir unsere Koffer auf. Ich lege ein paar kaputte Socken bei, die für den Militärdienst vollkommen ungeeignet sind. Ob das Hemd noch sauber wird, bezweifle ich stark. Bewahrt bitte alles gut auf, dass ich etwas zum Anziehen habe, wenn ich heimkomme. Den Schlüssel zum Koffer lege ich bei. Seid nun von Herzen gegrüßt von eurem dankbaren Sohn Hermann.“

Der Koffer war etwa zwei Monate später, kurz vor Weihnachten angekommen. Noch einmal hatten wir eine Postkarte von ihm bekommen, ebenfalls mit der Feldpost:

„Meine lieben Eltern,

Zuerst von Herzen die besten Glück- und Segenswünsche zum Neuen Jahr! – Leider bin ich gegenwärtig nicht in der Lage, mehr zu schreiben. Seit dem 21. greift der Feind wieder an mit aller Macht. Ich denke mit Sorge an Euch. Das Weihnachtsfest haben wir zum Großteil im Graben verbracht. Die Schmiede hat einen Volltreffer erhalten, das meiste ist hin. In der Schmiede des 2. Bataillons hat auch eine Bombe eingeschlagen. Dabei ist doch gerade die Schmiede so wichtig für den Krieg. Mein guter Freund Nägele ist tot. Ich kann es nicht fassen.

Euch alles Gute! Von Herzen Euer Sohn Hermann“