Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

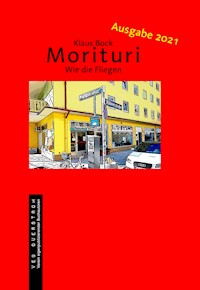

In der Hübnerstraße in München lebt eine Gruppe alter und kranker Männer und Frauen in einer losen Wohngemeinschaft zusammen. Sie kommen gemeinsam auf die Idee, dass die Gesellschaft ihnen gar nichts mehr vorschreiben kann, weil die meisten von ihnen nicht mehr lange zu leben hat – vor allem nicht, sich an überkommene gesellschaftliche Normen zu halten. Jede/r hat aus dem Leben noch ein paar alte Rechnungen offen. Sie beschließen, dass die restlos beglichen werden sollen. Dabei lassen sie es im Wortsinne krachen. Und wie. Gewaltig. Morituri, die Totgeweihten, das sind die Alten selber. Aber auch die anderen. Die erst recht.! Der politisch ganz und gar nicht korrekte Roman von Klaus Bock. Eine Liebeserklärung an die handelnden Personen. Empfohlen von der Freiwillige Autoren Selbstkontrolle und der Buchaufsicht der EU nur für Leser unter 75 Jahren. Ältere kommen bei unkontrollierter Lektüre ggf. auf dumme Ideen... Achtung: Kinder haften für ihre Eltern

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 659

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Klaus Bock

Morituri

Wie die Fliegen

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

26. Februar. Salvatorplatz, München

Der Laden

27. Februar. Presseschau

27. Februar. Im Laden

20. März. Hübnerstraße Ecke Fuertererstraße

Hanna

Sarah

Wolf-Dieter

Udo

Der Graf

Tante Greten

20. März. Die Abschiedsfeier...

20. März. Im „Wiener Café“

20. März. Die Debatte

21. März. Bei Tante Greten

21. März. Am Kiosk in der Leonrodstraße

22. März. Staatsbibliothek

22. März. Am Kiosk

22. März. Am Bahnhof

22. März. Im MAXIM

22. März In Sarahs Studio

24. März. Die mz berichtet

25. März. Die mz berichtet wieder

26. März. Die mz berichtet wieder

27. März. Am Kiosk

27. März. Filmabend

29. März. Auf dem Flohmarkt in Riem

30. März. In Udos Werkstatt

30. März. Bei Netto

31. März. Kioskreparaturen

1. April. Hübnerstraße. Recherchen

4. März. Kioskreparaturen

6. April. Tante Greten hat gestrickt

9. April. Filmabend beim Grafen

10. April. Der neue Kiosk

11. April. mz berichtet

15. April. Im Laden

15. April. Bei Hanna.

16. April. Im Laden

17. April. mz berichtet

1. Mai. Schmierereien am Kiosk

10. Mai. Die Polizei ist da

14. Mai. Anruf bei Sarah

10. Juni. Polizeikommissariat

12. Juni. Ferngespräch

12. Juni. In Pullach

12. Juni. Messestadt Riem

13. Juni. Hübnerstraße

13. Juni. Hübnerstraße

13. Juni. In Pullach

17. Juni. Kiel. Tiessen-Kai

17. Juni. Sarah erzählt …

18. Juni. Ankunft in München

19. Juni. Hübnerstraße

19. Juni. Das Versteck

20. Juni. Georgenstraße

22. Juni. Hübnerstraße. Bei Tante Greten

25. Juni. In der Garage

27. Juni. Hübnerstraße

4. Juli. Barer Straße

10. Juli. Alter Nördlicher Friedhof

1. August. Museumsviertel

1. September. Stuttgart

8. September. Stuttgart

15. September. Wolf-Dieters Plan

22. September. Im „Beethoven“

15. Oktober. Im „Beethoven“

17. Oktober. Die mz berichtet

17. Oktober. Frühstück in der Hübnerstraße

25. Oktober. Georgenstraße

1. November. Messestadt Riem

15. November. Im Augustiner

1. Dezember. Hübnerstraße

1. Dezember. U-Bahn-Station

2. Dezember. Rot-Kreuz-Krankenhaus

2. /3. Dezember. In der Presse

4. Dezember. Im Laden.

10. Dezember. Im Trauerraum von Eternitas

11. Dezember. Hanna bei der Anwältin

15. Dezember: Fahrt mit dem Borgward

17. Dezember. Hanna und Sarah

24. Dezember. Tante Greten

30. Dezember. Trauerfeier

4. Januar. Am Kiosk

6. Januar. Im Laden

16. Februar. Hübnerstraße. Hanna und Sarah reden

3. April. Hamburg.

8./9. April. Hamburg. Warten…

11. April. Flensburg

11. April. München

13. April. Hübnerstraße

18. April. Die Kommissarin

Anhang

Eigentlich hätten Sie es vorher lesen sollen...

Impressum neobooks

26. Februar. Salvatorplatz, München

Gewidmet…

… der echten Hanna, die nie auch nur einer Fliege etwas zuleide tun konnte, und die leider viel zu früh starb

und

ihrem Kater „Herr Freitag“, der Chef im Hof war und so manche Maus und mehr nach Hause brachte

23.30 Uhr. Sie saßen zu dritt im Wagen. Zwei alte Männer und eine alte Frau. Es war stockdunkel hinter der alten griechisch-orthodoxen Kirche am Salvatorplatz gleich neben dem Literaturhaus. Die Kirche strahlte etwas Düsteres aus.

Ein empfindsamer Mensch hätte vielleicht sogar ein Kraftfeld verspürt, das von den dicken fast schwarzen Mauern ausging, als ob die Masse der Kirche eine Delle in das Raumzeitgefüge drücken würde.

Aber keiner der drei schaute die eindrucksvoll aufragenden Backsteinmassen der Kirche an, auch sagte niemand etwas – es war sowieso alles gesagt, fanden sie. Der Fahrer rauchte die x-te Zigarette seit sie hier geparkt hatten. Ab und zu hustete er keuchend. Er klang dann gar nicht gut!

„Du wirst noch einmal an den Zigaretten krepieren“, sagte die Beifahrerin leise.

„Ich weiß“, antwortete der Fahrer ebenso leise, „wahrscheinlich bald... Na und? Sollte ich deshalb aufhören?“

Ein Handy meldete sich vibrierend auf der Mittelablage. Der Fahrer nahm das Gerät in die Hand, schaute auf das Display, nahm das Gespräch an, meldete sich aber nicht, hörte nur einen Moment lang zu, dann sagte er knapp: „Okay!“

Er klappte das Telefon zu, steckte es in die Jackentasche, drehte sich zu der alten Frau neben ihm und sagte leise: „Er kommt. Gleich!“

Als der alte Herr, auf den sie so geduldig gewartet hatten, um die Ecke der Salvatorkirche hinkte, nickte der Fahrer mit dem Kinn in seine Richtung und sagte in die Dunkelheit: „Da ist er …“, und der andere sagte von hinten: „Hannelore, du musst jetzt nicht … Das weißt Du. Niemand wird es dir vorwerfen, wenn du jetzt doch nicht aussteigst, noch kannst du zurück, noch ist nichts passiert!“

Sie schüttelte nur wortlos den Kopf, öffnete entschlossen die Autotür und begann auszusteigen. Das Aussteigen war schmerzhaft, richtig schmerzhaft, verdammt. Diese Schmerzen ließen sich ohne Morphium nicht mehr aushalten. Morphium zu nehmen, war für sie kein Problem. Eher es zu bekommen, denn der Arzt meinte, sie könne süchtig werden und stellte ihr viel zu selten ein Rezept aus.

Dieses miesepetrige Arschloch von Doktor, als ob ihr ihre Sucht in ihrer Situation noch etwas ausmachte. Was glaubte der denn, warum sie ihn immer wieder angebettelt hatte, ihr „das Zeug“ zu verschreiben, etwa weil sie es lustig fand oder weil sie danach „fliegen“ wollte?

Sie brauchte es. Punkt. Ohne Morphium waren die Schmerzen nicht mehr auszuhalten! Klar, es dämpfte auch – aber das war nur gut, fand sie. Für die nächsten Momente jedoch wollte sie einen klaren Kopf haben – also hatte sie kein Morphium genommen, also spürte sie die verdammten Schmerzen!

Als sie draußen war, beugte sie sich mühsam ins Auto und sagte: „Adieu, und danke!“

Der alte Herr war inzwischen nähergekommen, ging über den dunklen Platz in Richtung seines Autos, das drei Wagen vor ihrem geparkt war.

Sie hörte seinen Stock auf dem nassen Pflaster: Tock, tock, tock …

Sie hatte die Autotür leise geschlossen und ging langsam auf den Mann zu. Ihr Stock machte das gleiche Geräusch wie seiner, nur langsamer. Sie schaute ihn an, er sah irgendwie immer noch so aus wie früher, nur waren seine Haare weiß geworden. Komisch, dachte sie, wie wenig sich Menschen verändern: Sie mögen alt und krumm werden, sie mögen keuchen und krauchen, sie mögen die Haare verlieren, sie bleiben doch dieselben!

Als sie sich an seinem Auto trafen, hatte er immer noch nicht in ihre Richtung geschaut, geschweige denn, dass er sie angeschaut hätte, er kümmerte sich nicht um sie, machte sogar einen kleinen Bogen, als er sie endlich wahrnahm und bediente die Fernbedienung seines Autos, als ob sie nicht da wäre.

Sie hob ihren Stock in Brusthöhe in seinen Weg, und er schaute sie erstaunt an. „Was soll das?“, fragte er.

Sie ging nicht auf seine Frage ein, stattdessen sagte sie: „Kennst du mich denn nicht mehr?“

Er schaute sie erstaunt an und schüttelte den Kopf: „Sollte ich?“

„Eigentlich schon“, sagte sie, „es ist zwar lange her … Aber du solltest die Mutter deiner Tochter doch erkennen – auch wenn ich inzwischen alt und hässlich geworden bin.“

Er schaute sie an, drehte sich ein wenig, damit das Licht der Straßenlaterne auf ihr Gesicht fiel. Dann kam ein Erkennen auf sein Gesicht: „Du? Du bist es?“, fragte er, „Was willst du denn? Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns noch einmal wiedersehen würden.“

„Das glaube ich dir“, sagte sie, „es sind übrigens zweiundvierzig Jahre“, und dann fuhr sie nach einer Pause fort: „Ziemlich genau zweiundvierzig verdammt lange Jahre.“

„Wie geht es dir?“, fragte er. Interesse klang anders.

„Ist doch scheißegal“, antwortete sie leise, und sie verspürte keine Schmerzen in diesem Moment, „das hat Dich nie interessiert und das Schicksal Deiner Tochter auch nicht … Nicht einmal, als sie gestorben ist! Du bist bei ihrer Geburt weggelaufen … Du hast dich einen Dreck um uns, um sie gekümmert. Du musstest ja Karriere machen, du, der berühmte Professor Doktor Doktor, natürlich ohne uns! Eine behinderte Tochter hätte ja nur gestört.“

Während sie redete, nestelte sie in ihrer Manteltasche und zog schließlich eine alte Pistole heraus.

„Aber du läufst nicht mehr weg, nie wieder!“

„Weißt du …“, begann er unsicher, und als er die Waffe schemenhaft sah, sagte er: „… was soll denn das? Was machst du denn da?“

„Halt einfach den Mund“, unterbrach sie ihn, „denn jetzt ist es zu spät!“

Als er sie anschaute, schaute sie zurück. Einen Moment lang passierte nichts.

Mit dem ersten Schuss schoss sie ihm die Eier weg. Er schrie nicht, blickte sie aber erstaunt an, ließ den Stock fallen, griff sich in den Schritt und sank dann – sie immer noch erstaunt ansehend – langsam zusammen.

Der zweite Schuss traf ihn in den Bauch. Da schaute er schon nicht mehr. Und als er am Boden lag, wartete sie – lange, dann endlich schoss sie ihm die dritte Kugel in den Kopf.

Die Schüsse waren gar nicht so laut gewesen, wie sie gedacht hatte.

Niemand kam aus der Dunkelheit gelaufen, um nachzuforschen, ob das Schüsse gewesen waren, und wer da auf wen geschossen haben mochte. Andererseits war die Gegend hinter der Salvatorkirche und dem unmittelbar benachbarten Literaturhaus nachts ziemlich verlassen, unwahrscheinlich, dass sich jemand dorthin verirrte. Außerdem wäre es ihr völlig egal gewesen.

Mit ihrem Stock stupste sie ihn an. Erst leicht, dann noch einmal etwas fester. Er rührte sich nicht mehr. Tot. Er war ein totes Stück Fleisch. Tot. Wie ein Stück Rindfleisch beim Metzger.

Sie war es zufrieden!

Sie schaute ihn noch einmal an, machte aber keinerlei Anstalten wegzulaufen. „Habe ich dich zum Schluss doch noch gekriegt, du Schwein …“, flüsterte sie.

Sie wunderte sich selber, dass sie gar nichts fühlte, weder Reue noch Befriedigung. Eigentlich fühlte sie sogar nur eine große Leere in sich.

Sie blickte zum Auto, mit dem sie gekommen waren, und winkte dann den beiden für sie fast unsichtbaren Insassen mit einer unsicher aussehenden Bewegung zu.

Jetzt fühlte sie doch etwas, urplötzlich waren die Schmerzen wieder da. Sie krümmte sich unwillkürlich zusammen, es tat plötzlich wieder alles so verdammt weh.

Sie hob die Pistole, schaute sie lächelnd an, ungefähr so, wie man einen guten Freund anschaut und schob sie sich in den Mund.

Dann gab einen vierten Schuss und sie war tot. Genauso tot wie er.

Ein paar Meter weiter fuhr ein dunkler Golf aus der Parklücke heraus und verschwand durch die Salvatorstraße in Richtung Rochusberg. Am Maximiliansplatz begegneten sie dem ersten Auto, aber da waren sie schon weit weg vom Ort des Geschehens.

„Sie hat es also tatsächlich gemacht“, sagte Wolf-Dieter, „ich habe nicht geglaubt, dass sie es tun könnte. Soll doch gar nicht einfach sein, einen Menschen zu erschießen, oder?“

„Wer sagt, dass es leicht für sie war? Aber sie wollte ihn sterben sehen, unbedingt … Ich glaube, das hat sie noch am Leben gehalten, das war das letzte Ziel, das sie noch hatte, das hat sie am Leben gehalten. Bei den Schmerzen… Wahrscheinlich wäre sie auch so bald gestorben.“ Und nach einer Weile fuhr Udo fort: „Und jetzt?“

„Warten wir!“

„Worauf?“

Wolf-Dieter zuckte mit den Schultern. „Dass die Polizei kommt, ihre Untersuchungen macht, feststellt, dass es Hannelore war, die ihn erschossen hat. Vielleicht werden sie Unterstützer suchen und uns hoffentlich nicht finden!“

Wolf-Dieter lachte kurz und trocken auf. „Warum sollten die großes Tamtam machen? Opfer tot, Mörderin daneben gefunden, sozusagen mit noch rauchender Pistole in der Hand, aber tot, Abschiedsbrief in ihrer Tasche – was sollen die Bullen mehr wollen?

Die Presse wird sich zwei oder drei Tage lang darauf stürzen, der Kerl war schließlich bekannt wie ein bunter Hund. Dann wird Hannelores Leiche freigegeben und wir können sie beerdigen, als die letzten Freunde, entfernte Freunde, eher Bekannte, die von nichts wissen und die natürlich absolut geschockt sind.

Nein, Herr Kommissar, das hätten wir uns nie vorstellen können, dass die gute alte Hannelore ihren Ex umnieten würde, wir wussten ja gar nichts von dessen Existenz, unvorstellbar, Herr Kommissar! Ich meine, der Grund für den Mord ist ja mehr als vierzig Jahre her, Herr Kommissar, das steht jedenfalls in der Zeitung … Stimmt denn das? Nein, darüber hat sie nie gesprochen, sie war ja sowieso sehr in sich gekehrt, Herr Kommissar.“

„Und die Waffe? Ich meine, wenn wir gefragt werden?“

„Waffe? Welche Waffe? Kennen wir nicht. Wir wussten ja nicht einmal, dass sie eine hatte! Ich habe sie nie mit einer Waffe gesehen, wußte nicht, dass sie eine besaß. Klar, ihr Vater war hoher Offizier im Krieg gewesen, im zweiten, Herr Kommissar, das war lange vor Ihrer Zeit, vielleicht hat sie die Waffe von dem geerbt? Und kann so eine alte Pistole denn überhaupt noch funktionieren? Naja. Muss sie ja wohl, Herr Kommissar, haha … Das ist eigentlich das Einzige, was ich mir vorstellen kann, man hört ja so vieles, Herr Kommissar.“

„Glaubst du ernsthaft, dass die uns verhören wollen..., werden?“

„Keine Ahnung, vielleicht, eher wohl nicht, aber wir müssen damit rechnen. Du, ich weiß ja auch nicht mehr, als man aus den Krimis im Fernsehen von der Arbeit der Kripo sieht. Aber man darf die sicher nicht unterschätzen. Die werden ihre Wohnung durchsuchen, klar, vielleicht werden sie auch die Nachbarn befragen, mit wem sie verkehrt hat.“

„Dann kommen sie auf uns?“

„Auf uns? Warum? Eher auf den Laden, da war sie ja regelmäßig …“

„Und dann auf uns, weil wir da auch immer sind?“

„Warum – wir sind doch nur Kunden, man hat sich gesehen, man hat sich bei der einen oder anderen Beerdigung getroffen, man hat ihr schon mal das Essen gebracht, wenn es ihr schlecht ging, Herr Kommissar, also mal der Eine, mal die Andere. Man wusste natürlich um ihre Krankheit, man hatte ja denselben Arzt, aber man war nicht wirklich befreundet, in unserem Alter, Herr Kommissar, da knüpft man keine Freundschaften mehr, wissen Sie.“

„Und wie ist sie zur Salvatorkirche gekommen?“

„Keine Ahnung? Straßenbahn? U-Bahn? Sie hatte doch extra die abgestempelte Streifenkarte in der Tasche.“

„Du meinst, die Bullen werden glauben, sie war ganz allein?“

„Das will ich doch hoffen, Udo. Warum sollten sie nicht? War sie doch auch, völlig allein! Wer, der nicht sehr allein ist, macht denn so etwas – in dem Alter und so krank? Verzweiflungstat, reine Verzweiflungstat.“

Der Laden

München-Neuhausen. Zwischen Dachauer Straße, Leonrodstraße und Rotkreuzplatz. Das alte gewachsene Viertel wird zerschnitten vom breiten Graben der Landshuter Allee, die als Teil des Mittleren Ringes zu den meistbefahrenen Straßen Münchens gehört. Die Wunde, die dort für den Mittleren Ring von den damaligen Stadtvätern zur Olympiade 1972 gnadenlos durch den Stadtteil geschlagen wurde, ist bis heute nicht vernarbt. Und die Stadt ist immer noch stolz.

Die Hübnerstraße beginnt an der Dom Pedro-Straße, endet am Ring und läuft auf der anderen Grabenseite als Ruffinistraße weiter; sie ist eine der ganz ruhigen Wohnstraßen im Quartier. An der Ecke Hübner-/Fasaneriestraße befindet sich ein ungewöhnlicher Lebensmittelladen.

Hier betreiben Frau Z. und Herr F. ein Lebensmittelgeschäft der etwas anderen Art: Für einen Tante-Emma-Laden ist er zu groß. Für einen Supermarkt ist er zu wenig „super“ und ist die Auswahl zu klein… Aber es menschelt hier. Denn hier kann man noch „anschreiben“ lassen. Hier herrscht in gewisser Weise “italienisches Flair“, denn zum Einkauf gehört hier auch unabdingbar der auch sehr bayerisch gesprochene „Ratsch“…

Mittags holen sich die Alteingesessenen des Viertels – genauer gesagt, diejenigen von den Alten, die entweder sehr clever sind oder die, die nicht mehr „so können“ – einen Mittagstisch, den Frau Z. liebevoll zubereitet: Wichtig ist: Mittwoch gibt es immer Schweinebraten, Freitag immer Panfisch mit Bayerischem Kartoffelsalat – jeweils „auch“, denn jeden Tag bietet Frau Z. zwei oder drei warme Essen an. Das wichtigste neben dem günstigen Preis ist, dass es „selbstgekocht“ ist und auch so schmeckt!

Am Montagmorgen verschickt Herr F. per Fax den Wochenessensplan; wer unter den Stammkunden über kein Fax verfügt, holt sich seine Kopie im Laden ab. Twitter und Facebook sind hier zwar nicht unbekannt – aber verpönt! Das macht nichts, denn die Jungen kommen ja eher nicht…

Man kann auch Essenswünsche nennen, meist kocht Frau Z. das Wunschessen dann in der folgenden Woche. Täglich bis zehn Uhr muss man sich für „sein“ Essen angemeldet haben. Wer erst später anruft, muss nehmen, was es dann noch gibt. Die Portionen sind auf die Alten zugeschnittene „Seniorenteller“.

Häufig kommen auch „der Architekt“, „der Herr Doktor“ oder die „Frau Rechtsanwalt“ - die bekommen etwas größere Portionen, und die müssen sich in der Schlange der Hungrigen, die gerade ihr Essen abholen wollen, auch nicht ganz hinten anstellen.

Das heißt, das tun die zwar (man ist ja gut erzogen), aber meist werden sie von Frau. Z. freundlich-resolut nach vorne geholt, „weil“, sagt sie dann laut in die Runde, „die machen nämlich noch Bruttosozialprodukt!“. Und „Deshalb haben die es eilig!“

Da gibt es kein Maulen und kein Murren, das wird eingesehen von den Alten – und überhaupt sind die froh, wenn es ein wenig länger dauert, denn dann ist mehr Zeit für den Ratsch…

Nur wenn die Frau Plüschke mit ihrer lila Perücke kurz vor eins in den Laden kommt, um 50 Gramm Wurst („in dünnen Scheiben, die dicken schmecken nämlich nicht so…“) und 75 Gramm Käse („in dicken Scheiben, denn da‘ Kas‘ schmeckt dünn ja nicht“) und zwei „Gutteln“ (Bonbons) zu bestellen und dann nach dem Bezahlen und wenn sie schon drei Schritte vom Tresen weg ist, doch noch daran denkt, dass sie wieder vergessen hat, den Leberkäs für den Nachbarn („ganz dünn! Der mag das nur ganz dünn…“) mitzubringen und dann noch die tz von gestern und zwei Semmeln („aber nicht soo dunkel – haben sie keine helleren?“)… , dann murrt es in der Schlange, denn Frau Plüschke kommt immer – und in diesem Fall ist jenes „immer“ gemeint, das „jeden Tag“, also täglich, bedeutet – um Punkt zwölf Uhr fünfundfünfzig, genau dann, wenn Frau Z. eigentlich bald die eigene Mittagspause einläutet („man muss ja auch mal etwas essen…“) und wenn daher die Zeit drängt, dass die Kunden ihr Essen noch halbwegs warm mitbekommen.

Nun ist Frau Plüschke schon ein sehr besonderer Kunde im Laden, der auch ansonsten Originale aufzuweisen weiß: Sie ist so um die Siebzig, groß – fast 180 cm wäre sie, wenn man ihren leichten Bechterew aufbiegen würde – und hager. Und sie durfte eine Nase ihr Eigen nennen, auf die jeder Adler neidisch wäre: Groß und in wildem Schwung gebogen. Ihr Blick war irgendwie stechend, unangenehm... Ihre Stimme war immer etwas zu laut und ihre Wortbeiträge meistens „für die Galerie“ gesprochen.

Aber weil in dem Alter meist nicht mehr viele Alternativen bestehen, die überhaupt mit einem reden und weil die meisten Menschen im Alter – wenn sie allein leben müssen – etwas schrullig wurden, war sie trotz ihrer Eigenschaften ein gesuchter Gesprächspartner, denn sie hatte immer Zeit für einen Ratsch und wer mit ihr redete, erfuhr immer etwas – Neues, Interessantes, Klatsch und Tratsch aus und über die Nachbarschaft.

Die lila Perücke war einmal hell gewesen, dann hatte sie versucht, sie selbst umzufärben („dafür muss man doch kein Geld zum Friseur tragen!“) – der Versuch war in einer Katastrophe geendet, die Perücke wurde nicht „nussbraun mit leichtem Rotstich“ (wie die Packung versprochen hatte), sondern giftgrün (DAS hatte die Packung nicht versprochen).

Nach mehreren weiteren in die Hose gegangenen Versuchen, trug sie die Perücke nun eben lila. Die Rente erlaubte keine neue Zweitfrisur. Die war in der Zwischenzeit zu ihrem Markenzeichen geworden: Frau Plüschke mit den lila Haaren. Und niemand nahm die seltsame Farbe mehr wahr… das war eben die Plüschke!

Vor Jahren war Frau Plüschke mit dem Bus durch Frankreich gefahren und war danach monatelang allen, die nicht schnell genug fortkamen, mit ihren Schwärmereien von „Fraankreisch“ auf die Nerven gegangen. Seitdem redete Herr F. sie – früher häufiger, in letzter Zeit eher selten – mit „Madame“ an, was sie jedes Mal sichtlich aufblühen ließ.

Ab und zu kommen polnische Bauarbeiter in den Laden, die die Häuser in der Gegend um den Hübnerplatz renovieren. Die holen meist eine Leberkäs-Semmel oder ein Kümmelweckerl mit Schweinebraten (mit oder ohne Senf). Die gut belegten Semmeln gibt es nämlich an jedem Tag, und saure Gurken aus dem großen Glasl auch! Man verstand sich prima, die Bauarbeiten verstanden zwar kein Wort Bayrisch und Frau Z. und Herr F. naturgemäß kein Wort polnisch – aber Handzeichen taten es auch, und wer im Laden von Angesicht bekannt war, bekam auch ohne Worte das, was er gestern bekommen hatte. Und alle waren es zufrieden.

Frau Z. sagte dann schon einmal um Zustimmung heischend zu den anderen Kunden (aber erst, wenn der Bauarbeiter schon wieder fort war, man weiß ja nicht, der Pole, vielleicht versteht er ja doch deutsch?): „Mei, die armen Kerle“, sagte sie dann, „müssen die gar aus Polen kommen, um bei uns marode Häuser zu reparieren… so weit fort von zuhause…“, und dann schnitt sie die Scheibe Leberkäs schon mal ein bisschen stärker und glaubte, Herr F. würde nichts merken…

Es soll nicht vergessen werden, dass Herr F. ein kleines feines Hobby hat, das so gar nicht in den Laden zu passen schien: Weine! Da kann man sich blind auf ihn verlassen. Wenn Herr F. sagt, der Wein, den man gerade aus dem Regal genommen habe, der sei natürlich schon gut, aber der, den er in der Hand halte, sei noch besser, und den solle man doch mal probieren, dann sollte man seinem Rat ohne Wenn und Aber folgen! „Sein“ Wein ist immer besser – und meistens nicht teurer.

Als Kunde muss man sich für diese Ratschläge erst einmal qualifizieren. Denn die gibt Herr F. keinesfalls jedem x-beliebigen Kunden… bei neuen oder nicht so netten Besuchern, da schweigt er… aber wer ab und zu eine witzig-freche Bemerkung drauf hat, oder wer den Lardo in der Kühltheke a) als solchen erkannt hat und b) genossen und c) drei Tage später ausreichend gelobt hat, den mag er… und dann hilft er bei der Weinauswahl! Und Herr F. hat noch nie daneben gelegen…

Besonders stolz ist er, wenn er einen besonders guten Wein günstig aufgetrieben hat – dann läuft er zur Hochform auf, dann erhalten seine Lobpreisungen der Weine literarische Qualität.

Der Laden (einen Namen hat der nicht) ist ein soziales Zentrum in der Gegend. Für ein paar alte Kundinnen, die mit einer viel zu kleinen Rente auskommen mussten („Ja, die haben eben nicht vierzig Jahre lang Rentenmarken geklebt und zusätzlich Altersvorsorge betrieben, wie die Bekloppten von der FDP es wollen“ – wie Herr F. es nach intensiven Studium der „Bildungszeitung“ eines Tages allen im Laden erklärt hatte. Nicht alle hatten den Sarkasmus der Bemerkung verstanden), und die sich deshalb selbst die wirklich preiswerten Mittagsgerichte im Laden nicht jeden Tag leisten konnten, hatte „der Engel vom Hübnerplatz“, die „Frau Doktor“, wie sie im Laden genannt wurde, ein Budget eingerichtet. Damit wurde deren Mittagessen finanziert. Bezahlen mussten die schon… „vorneherum“, damit alle sahen, dass sie bezahlten! Aber „hintenherum“ bekamen die ihr Geld wieder. Das sollte dann keiner sehen, damit das nicht nach Almosen aussah…

Vor Jahren hatte ein Tengelmann ein paar Ecken und einige hundert Meter entfernt eröffnet. Seitdem kauften dort die Eiligen ein, die Essen in Dosen-, die Fertigpizza- und die Billigbier-Käufer…

Hier im Laden, hier gibt es im Herbst dagegen noch „richtige“ Boskop-Äpfel mit rauer Haut, hart und richtig sauer! Oder drei verschieden fest kochende Kartoffelsorten, alle persönlich ausprobiert und für gut befunden von Frau Z., die Wurst schmeckt herzhaft und die stets frisch gemachten Pflanzl (Frikadellen) sind natürlich aus von Herrn F. persönlich entfettetem und selbst durch den Wolf gedrehtem Kalbfleisch und den Essig, den es hier gibt, den muss man einfach probiert haben...

Hier geben die diversen Paketdienste die Pakete für diejenigen im Quartier ab, die tagsüber nicht zuhause waren – da kommen dann auch die Jungen, um ihre Amazon-, Ebay- und Zalando-Sendungen im Laden zu holen. Immer eilig, meist nicht gut drauf und nie in der Stimmung für einen noch so kurzen Ratsch – demzufolge eine durch und durch enttäuschende Kundschaft …

Wer regelmäßig seine Zeitung im Laden kauft, für den wird sie (ungefragt) auch bis abends um sechs aufgehoben und wird keinesfalls vorher verkauft... Kurz, hier im Laden ist Leben, das richtige Leben, nämlich Leben wie früher! Für die Älteren unter den alten Kunden daher das einzig richtige Leben

Und falls ein Kunde – unabgemeldet! – ein paar Tage zu viel nicht in den Laden kommt, geht Frau Z. schon mal „nachschauen“. Das hat dann gar nichts mit Neugierde zu tun, das ist positive soziale Nahkontrolle.

Ab und zu stirbt eine oder einer von den Alten. Dann steht eine Sammelbüchse auf dem Verkaufstresen. Handgeschrieben liegt ein Zettel mit dem Hinweis daneben: „Für einen Kranz“ – und kaum jemand geht aus dem Laden, der oder die nicht ein Scherflein beiträgt, schließlich will „man“ auch einen Kranz haben, wenn es dann einmal soweit sein sollte…

27. Februar. Presseschau

Die mz1 hatte natürlich berichtet: Der Mord war der Aufmacher des Tages. Natürlich war die Zeit zu knapp gewesen, um einen langen Bericht zu schreiben – aber für ein Agentur-Foto der Salvatorkirche mit einem schnell hinein gezeichneten Kreuz, wo die Toten gefunden worden waren (Photoshop sei Dank!) und eine Balkenüberschrift „Doppelmord in München“ hatte es gerade noch gereicht! Die Textinformation war eher dürftig: Berühmter Münchener Professor, wohnhaft im Stadtteil Harlaching, Mitglied der Society und (natürlich) der CSU mit Unbekannter gegen Mitternacht von Unbekannten hinter der Salvatorkirche erschossen. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen, sich zu melden.

Der Bayerische Rundfunk berichtete in seinen aktuellen Sendern fast stündlich von der „rätselhaften Tat“, blieb aber weitgehend nahe an den Fakten, die aber dünn gesät waren.

Die „Privaten“ setzten sich journalistisch gekonnt ab und sprachen vom „ruchlosen Mord“! Auf ihren Websites zeigten sie stündlich wechselnd andere Agenturfotos vom Salvatorplatz als die mz.

Getragen intonierende Moderatoren versuchten eifrig, die Sensation am Kochen zu halten (sie hatten ja sonst nichts, über was sie schwadronieren konnten), indem sie eine ehemalige Haushälterin des berühmten Professors und verschiedene Ex-Arbeitskollegen des Emeritierten telefonisch interviewten...

Der akademische und menschliche Schleim, den sie dabei absonderten, hätte auf der Slip einer Werft locker für den Stapellauf eines mittelgroßen Schiffes gereicht.

Für diese journalistischen Glanzleistungen wurden sogar die ewig dudelnden „Oldies aus den 80ern und 90ern“ unterbrochen… Einer der Sender hatte ein „Reportage Team live vor Ort“, das befragte in halbstündigem Rhythmus Passanten, ob sie denn das unsägliche Grauen, das negative Kraftfeld, das von diesem Ort ausging, spüren würden – da die meisten Leute kopfschüttelnd am vor die Nase hingehaltenen Mikrofon vorbeigingen, wurden keine Liveberichte sondern ausgewählt „betroffene“ Tonkonserven gesendet – mit ein paar Tränen oder mit erstickter Stimme hervorgebrachte Betroffenheit sollte schon sein…

Immer wieder ging das folgende Interview mit einer offenbar älteren Dame über den glücklichen Sender, der diese Interviewpartnerin aufgetan hatte:

Frage (Betroffenheit in der zitternden Stimme der Interviewerin): „Was sagen sie denn..., also spüren Sie denn das Grauen, das über dem Ort des tragischen Geschehens liegt…?“

Antwort: „Ja, der Professor…“, und dann nur noch Schluchzen.

Frage: „Kannten sie ihn denn?“

Antwort: „Ja, natürlich... (Schluchzen)“

Frage (erfreute Spannung): „Sie waren also eine Bekannte von ihm?“

Antwort (durch ein vor den Mund gehaltenes Taschentuch kaum verständlich): „Nein, natürlich nicht persönlich, das war ja ein richtiger Professor, wissen Sie – aber man kennt ihn ja, aus den Zeitung halt … (Schluchzen), „das ist ja so tragisch… der arme Mann… und dann die arme Ehefrau…“. Ende des Interviews.

Moderator aus dem Studio: „Münchens Bevölkerung ist tief betroffen von diesem ruchlosen Mord. Wir fragen, was man fragen muss: Wer hat den Professor erschossen und warum?

Sie erwarten Antworten? Dann bleiben sie auf diesem Sender, wir berichten alle 15 Minuten live vom Tatort an der Salvatorkirche, wo inzwischen viele Menschen ihrem Mitgefühl mit den Hinterbliebenen mit niedergelegten Blumen und Kerzen Ausdruck geben.

Um 13.00 Uhr steht der Pressesprecher der Münchner Kriminalpolizei unserer Reporterin exklusiv für Fragen zur Verfügung. Unter der kostenfreien Telefonnummer 01805-99 99 99 100 können sie uns Ihre Fragen auf Band sprechen, die wir dann exklusiv an den Pressesprecher weiterreichen werden. Und gleich nach nur einem Werbespot ein echter Superhit in voller Länge aus den 60ern: Surfin Safari von den Beach Boys. Also, stay tuned oder: Bleiben sie dran!“

Kurz, alle redeten vom berühmten Wissenschaftler, niemand sprach über das andere Opfer, unsere Hannelore.

27. Februar. Im Laden

Als Herr F. das oder ähnliches zum x-ten Male im Radio gehört hatte, meinte er beim Verteilen der täglichen Mittagessen-Bestellungen: “Also, wenn die das Interview nicht tatsächlich aufgenommen hätten, dann müsste man so etwas erfinden…!“

„Ich weiß gar nicht was sie immer wollen“, sagte Frau Plüschke, die gerade reingekommen war, „also ich finde das absolut tragisch, er war so ein gut aussehender Man!

Und ich weiß auch nicht, wieso ausgerechnet die Hannelore da war? Was hatte die da zu suchen, um die Zeit? Das ist da doch stockdunkel, wo das war, also der Mord, oder fast stockdunkel. So spät am Abend ist die doch sonst nie rausgegangen.“

Im Laden war Hannelores Tat natürlich „das Thema“! Jeder kannte sie hier, zumindest ein bisschen… niemand kannte den „großkopferten“ Herrn Professor Doktor Doktor2... Man war sich vor der Ladentheke einig, die Zeitungen logen eh bei dem bisschen, was sie heute schon berichten konnten.

Hier im Laden vermuteten einige, dass Hannelore den Mann erschossen hatte... sie hätte sich doch am Nachmittag des Vortrages ihres Todes von Frau Z. weinend verabschiedet... Schnell war man sich einig, Hannelore war es gewesen... eine Pistole hätte sie sicher von ihrem Vater gehabt, der sei doch bei den Nazis so ein Bonze gewesen, und dann noch bei der Bundeswehr, mindestens hoher Offizier... na und wenn schon, Hannelore würde schon ihre Gründe gehabt haben und die konnten alle verstehen, auch wenn sie sie nicht kannten… Aber so etwas macht man ja nicht ohne Grund, oder? Und wenn doch, sie war schließlich eine von uns…

Die mz hatte endlich herausbekommen, wer die Tote war: Hannelore! Von irgendwoher hatte die Redaktion Fotos von ihr aufgetan. Die Polizei hatte inzwischen Hannelores Fingerabdrücke auf der Waffe gefunden. Von nun an war sie „Die alte Mörderin“, „Die Seniorkillerin“ oder in der mz „Die alte Irre aus dem Neuhausen“!

Der Laden war auch mit einem Foto in der Zeitung gewesen, weil ein Redakteur darauf gekommen war, dass die Mörderin in der Nähe ihrer Wohnung auch eingekauft haben musste.

Einige Nachbarn und Kunden des Ladens, die gerade auf der Straße gewesen waren und nicht so genau bemerkt hatten, wer sie interviewt hatte, waren als „gute Freundinnen“ befragt und zitiert worden, einige sogar mit Bild! Auch Frau Plüschke. Das Bild von ihr war nicht sehr schmeichelhaft geworden – aber um ein „schönes“ Bild zu erhalten, hätte es eines guten Fotografen und einer weitreichenden Nachbearbeitung des Fotos mit Photoshop bedurft, also nichts, was die mz in so ein Bild investiert hätte.

Die unübersehbare Frau Plüschke hatte sich nämlich so lange auf der Straße herumgetrieben, bis ein Journalist auch sie angesprochen und befragt hatte. So hatte sie ihren großen Auftritt bekommen und unter der Überschrift „Meine Freundin Hannelore“ wurde einiger Unsinn von ihr zitiert. Auch der Lebenslauf des Professors wurde geschildert. Seine glückliche Familie war auf einem halbseitigen Bild abgebildet, seine wissenschaftlichen Meriten wurden ausführlich gelobt3.

Laut mz war er zweimal ganz nahe am Medizin-Nobelpreis „vorbeigeschrammt“... „ein ganz Großer“ war (laut mz) von uns gegangen... was für ein unglaublicher Verlust für die Gesellschaft (die Society), schließlich war er vor 35 Jahren sogar einmal Dachauer Faschingsprinz gewesen!

Hanna war gegen zehn Uhr in den Laden gerollt, um sich die Tageszeitungen und eine Brotzeit zu holen.

„Mein Gott, Frau Doktor, so eine tragische Geschichte... unsere Hannelore... eine Mörderin soll sie sein... und was sie alles schreiben über sie, gell... das ist ja alles gar nicht wahr... dass sie im Altersheim war! In welchem denn? Hier ist doch gar keines. Das ist ja alles so schlimm!“

Damit hatte Frau Z. Hanna geradezu überfallen, als sie in den Laden kam, und während Frau Z. die westfälische Salami für Hannas Brotzeit aufschnitt, hatte sie hinzugefügt: „Alle fallen jetzt über sie her, als ob sie eine Verbrecherin sei... dabei hat sie sich doch nur gewehrt...“ Sie musste schniefen. „Also, für mich bleibt sie unsere Hannelore, oder?“

„Ja klar“, antwortete Hanna, „sie wird ihre Gründe gehabt haben und wie ich sie einschätze, waren das gute Gründe! Sonst hätte sie das nicht gemacht... Sie hat mir vor einem halben Jahr einmal die Geschichte von ihrer Tochter erzählt... das war schon tragisch... und der Vater, also der Professor, den sie jetzt..., also der jetzt tot ist, der hat sich wohl wirklich wie ein Schwein verhalten...“

„Tatsächlich?“, fragte Frau Z. „Das hat sie mir nie so erzählt, also in Einzelheiten...“.

„Doch“, sagte Hanna, „ich weiß nicht, ob ich nicht auch wie sie gehandelt hätte, wenn ich sie gewesen wäre?“

„Ja, nicht?“, sagte Frau Z., „man muss sich ja auch nicht mehr alles gefallen lassen als Frau, die Zeiten haben sich ja geändert, Gott sei Dank! Andererseits, gleich jemanden erschießen...?“

„Sie war nur konsequent! Und wenn jemand so krank ist wie sie und nur noch ein paar Wochen zu leben hat... mein Gott, wenn man sich einmal entschieden hat, warum soll man es nicht tun? Wer will einen noch hindern?“

„Naja, aber das macht man doch nicht! Andererseits, wie Sie das so sagen, Frau Doktor, also, da könnten Sie natürlich schon Recht haben, oder?“

„Sie machen es nicht, Frau Z., das glaube ich wohl, Hannelore hat es getan!“

„Jaja, das hat sie wohl... aber ob das das richtig ist? Es heißt doch, Du sollst nicht töten, oder?“

„Das ist doch nicht die Frage! Sie hat sich dafür entschieden, den Alten umzubringen, jetzt ist sie tot... Ende!“, und dann lächelte sie „aber es heißt ja auch, Ende gut, alles gut, nicht wahr...!“

„Frau Doktor, wie sie das so sagen, da kann man ja fast denken, sie hat recht getan mit dem..., also mit ihrer Tat. Das macht vier Euro glatt!“

In dem Moment öffnete sich die Tür und der Herr aus der Nummer 26 kam in den Laden. „Grüß Gott“, sagte er artig, „ist meine Zeitung von gestern noch da, Frau Z.?“

„Aber ja doch, Herr Mittermayr“, sagte die, „die habe ich doch für sie aufgehoben!“. Sie blätterte in einem Stapel und zog schließlich seine Zeitung hervor. „Was sagen sie denn, dass die Hannelore, sie wissen doch, die alte Dame aus der Fuertererstraße, den Professor umgebracht hat, das wissen sie doch?“

„Natürlich, man hört ja nichts anderes mehr!“, bestätigte Herr Mittermayr, „den ganzen Tag geht das schon im Radio… Die hat meine ganze Hochachtung, die Frau! Egal, warum sie es getan hat… so etwas macht man ja nicht einfach so! Die wird schon ihre Gründe gehabt haben, gute Gründe vermutlich…“

„Ja, genau das sagt die Frau Doktor hier auch“, sagte Frau Z. und deutete auf Hanna.

„Ach sie sind die sagenhafte Frau Doktor? Guten Tag, meine Dame“, begrüßte Herr Mittermayr Hanna artig mit einer leichten Verbeugung – altmodisch, aber nett, fand Hanna.

„Wieso „sagenhaft““, fragte Hanna.

„Ach, man hört so dies und das… Sie sollen ja so etwas wie der gute Engel am Hübnerplatz sein…“

„Der gute Engel?“, lachte Hanna, „das höre ich zum ersten Mal…“

„Ja, aber da hat er doch Recht, der Herr Mittermayr“, sagte Frau Z., „wem sie schon alles geholfen haben… ich denke da nur an…“

„Ist schon gut, Frau Z.“, unterbrach Hanna, „ist schon gut, das gehört hier nicht her.“. Sie wandte sich an den alten Herrn: „Und Sie können die Hannelore verstehen…?“

„Ja, klar“, sagte Herr Mittermayr sehr bestimmt, „aber da werden wieder junge Schnösel kommen und uns erzählen wollen, dass das, was wir Alten denken, alles nur Stammtischgerede sei und damit apriori falsch… aber es gibt ja so vieles, was man nicht mehr sagen darf…“

„Was meinen sie denn, was darf man denn nicht mehr sagen?“, fragte Frau Z.

„Nehmen sie nur das Wort Neger! 10 kleine Negerlein, die gibt es nicht mehr, darf es nicht mehr geben. Das ist neuerdings rassistisch! Stand heute in der Süddeutschen!“

„Wieso denn das?“

„Das weiß ich auch nicht, da müssen sie die Schlauberger vom Feuilleton fragen… Die wissen immer alles. Ist politisch nicht mehr korrekt! Political correctness, das ist jetzt in. Absolut. Jetzt müssen sogar Kinderbücher umgeschrieben werden, wenn da von Negern die Rede ist… Als ob das keine Neger mehr wären, nur wenn wir sie jetzt Schwarze nennen sollen! Wahrscheinlich muss man bald auch Gelber statt Chinese sagen! Die spinnen doch, die…, die... Ach was“, winkte es ab, „haben sie Gelbwurst „ohne“, Frau Z?“

Und dann drehte er sich zu Hanna um und sagte, „Oder nehmen sie Israel. Die können alles machen, die Israelis, egal ob die Reaktoren in anderen Ländern zerbombten wie damals 1981 im Irak oder in Syrien 2007, oder ob sie im Gaza-Streifen Palästinenser unterdrücken oder ob die irgendwann die Perser angreifen werden, prophylaktisch natürlich, wir Deutschen müssen immer alles abnicken und auch noch gut finden und natürlich auch noch unterstützen, vor allem finanziell… Kritische Gedanken darf man da nicht äußern als Deutscher! Nie, und wenn doch, ist man gleich ein Ewiggestriger! Ein Rechter, ein Nazi. Nicht mal ein Gedicht4 darf man gegen die schreiben… Nicht einmal als Literatur-Nobelpreisträger! Ist politisch nicht mehr opportun, so einfach ist das. Naja, ich bin ein alter Mann, ich sage das einfach! Was ist jetzt mit der Gelbwurst?“

„Ja“, lachte Hanna, „da haben sie schon Recht, aber komischerweise darf man einen Pazifik-Lachs, der nun wahrlich kein Lachs ist, als echten Lachs verkaufen, dabei ist der in Wirklichkeit nur sehr entfernt mit dem richtigen Lachs verwandt, wenn überhaupt…“

„Da geht`s ums Geld!“, lachte Herr Mittermayer sarkastisch, „das ist etwas anderes, glaube ich.“

„Wieso, Frau Doktor, was ist das mit dem Lachs?“, fragte Frau Z.

„Ach Frau Z., das ist eine lange Geschichte, die erzähle ich ein anderes Mal, wenn es sie interessiert!“

„Und Gelbwurst „ohne“ habe ich, wie viel soll`s denn sein? 100 Gramm, wie immer? Nicht so dünn geschnitten?“, Herr Mittermayr nickte und sagte dann: „Und eine Semmel. Bitte.“

Herr F. war inzwischen von seinem Beobachtungsplatz auf der Bierkiste vor der Ladentür hereingekommen und hatte nur die letzten Worte mitbekommen: „Was ist das mit dem Lachs?“ fragte er neugierig.

„Ein anderes Mal, Herr F., ein anderes Mal…“, lachte Hanna, „ich muss wieder los!“

20. März. Hübnerstraße Ecke Fuertererstraße

13.30 Uhr. Die Polizei hatte zwei oder drei Tage „rumgeschnüffelt“ und danach Hannelores Leiche freigegeben. Wolf-Dieter und Udo hatten gar nichts gewusst, als sie kurz befragt worden waren: „Unvorstellbar sei das alles für sie“ und „Nein, sie hatte nichts angekündigt… sie war doch sehr krank gewesen“ und „Man kann ja nicht in die Menschen reinschauen, oder?“ und „Ja, in den letzten Tagen ist sie schon irgendwie anders gewesen, so verschlossen, wissen Sie, aber wer hätte denn ahnen können, was sie da vor hatte? An so etwas denkt man doch auch nicht, oder?“ hatten sie una voce gesagt. Die Kommissare (die übrigens viel jünger waren als die im München Tatort) waren es zufrieden gewesen und bald wieder verschwunden.

Die Sammelbüchse auf dem Tresen war fast geplatzt, soviel hatten die Kundinnen und Kunden für Hannelore hinein gesteckt. Frau Z. hatte den Kranz bei den „Blumenbuben“ in der Agnes- an Ecke Tengstraße bestellt, erstens, weil sie die Kränze da immer bestellte und zweitens, weil „die es nämlich immer besonders schön machen und nicht so „larifari““, wie sie sagte. Da Frau Z. die Chefin war, sagte niemand etwas dagegen und außerdem hatte sie ja Recht, wie die letzten Kränze bewiesen hatten.

Die Trauerfeier würde nun in gut einer Stunde auf dem Westfriedhof stattfinden.

Dort sollte Hannelore anonym in einer Urne beigesetzt werden. In „illustrer Gesellschaft“, wie man wusste, denn auf diesem Friedhof fanden sich unter anderen – natürlich nicht anonym – die Grabstätten der Sängerin Alexandra, der Lindenstraße-Schauspielerin Tilli Breidenbach, von Maxl Graf vom Komödienstadl, auch vom Urgestein der Münchner Lach- und Schießgesellschaft, der Ursula Herking, vom „Was bin ich?“-Robert Lembke, vom Malerfürsten Franz von Lenbach, die russisch-Münchner Größe Väterchen Timofei ruhte auf dem Westfriedhof, die schöne Ex-Kaiserin Soraya und sogar der Schachgroßmeisters Unzicker, sowie – das wurde nicht verschwiegen – Ernst Röhm, einst Stabschef der SA, war dort bestattet.

Vor dem Laden haben sich um die zehn gedeckt gekleidete Personen versammelt, die im Schlagschatten der Häuser auf die Taxen warten, die sie zum Friedhof bringen sollen.

Wenige hundert Meter entfernt, an der nächsten Ecke, wartet auf der anderen Straßenseite im strahlenden Schein der jahreszeitlich bedingt tief stehenden Sonne, die genau durch die Fuertererstraße fällt, eine andere Gruppe auf ihr Großtaxi.

Und weil es eine besondere Gruppe war, soll sie kurz vorgestellt werden:

Hanna

Als erste war da Hanna in ihrem Rollstuhl. Sie konnte sich mit ihren siebzig Jahren in ihrer Wohnung oder bei kurzen Strecken zwar auch ohne Rollstuhl bewegen, aber Rheuma, Gicht und eine Polyneuropathie ließen ihren Bewegungsspielraum immer kleiner werden. Ein Prozess, der sich in letzter Zeit offenbar beschleunigte, weshalb sie ihre Wohnung nicht mehr so häufig verließ – die heutige Trauerfeier war so eine Gelegenheit, obwohl sie Hannelore eigentlich kaum gekannt hatte...

Hanna gehört das Häuserensemble an der Ecke Fuertererstraße und Hübnerstraße. Sie war Doktorin der Biologie, aber sie arbeitete schon viele Jahre nicht mehr. Sie war unangefochten „die Chefin“ in ihrem Bekanntenkreis, was sie aber nicht ihrem Geld verdankte, sondern ihrer Ausstrahlung und Intelligenz.

Sie saß im Nerzmantel über schwarzem Hosenanzug mit Pumps in ihrem Rollstuhl. Ihre kurzen weißen Haare zeigten einige bunt gefärbte Spitzen über der Stirn, das ergab fast einen Regenbogen. Natürlich war sie geschminkt – nicht zu viel, nicht zu wenig, aber sichtbar. Sie war – auch im Rollstuhl – eine gut aussehende Dame, die älter war als sie aussah.

Um die Schultern hatte sie ein großes Tuch gelegt und in der Hand hielt sie zusätzlich ein Wollplaid, das sie bei Bedarf über die Beine legen konnte. Eine so elegante Frau mit Nerz und Pumps im Rollstuhl – das war schon ein unerwarteter Anblick, aber typisch für Dr. Hanna, die eindeutig das Ungewöhnliche bevorzugte.

Sarah

Hinter ihr stand Sarah. Sarah war...- einmalig, hinreißend, ein Bild von einer Frau. Sie war (optisch) irgendetwas zwischen Anfang bis Mitte Fünfzig und eine „Frau in den allerbesten Jahren“. Nicht klein, nicht groß, nicht dick, nicht dünn - einfach nur sehr, sehr proper gebaut.

Sie war ganz in Grau gekleidet: Ein keckes graues Hütchen auf den kurzen Haaren leitete den interessierten Blick in ihre blauen Augen, darunter ein rundes Gesicht, dessen sehr roter Mund meistens ein Lächeln zeigte.

Über dem grauen Kostüm trug sie einen grauen Wollmantel, die Beine (natürlich in grauen Strümpfen) endeten sehr wohlgeformt in grauen pelzgefütterten Kurzstiefeln.

Kurz: Sarah ist „ein Hingucker“ – nicht zuletzt deshalb, weil sie den Mantel offen trug, der ansonsten ihren durchaus beachtlichen Busen versteckt hätte.

Sarah wohnte als mit Abstand jüngste, als das „Nesthäkchen“ und beste Freundin von Hanna, in der Alten-WG der anderen. Schräg gegenüber im Haus an der Ecke Artilleriestraße hatte sie ein kleines Studio, in dem sie zwei- bis dreimal pro Woche Stammkunden empfing, die sie „liebevoll“ betreute.

„Das ist viel leichter, als als eine Krankenschwester Schichtdienst im Klinikum zu schieben - und ich weiß wovon ich rede“, erläuterte die blonde mit wasserblauen Augen in die Welt schauende bildhübsche Sarah den „Genossen“ manchmal, „und es ist viel, viel besser bezahlt... Wisst ihr eigentlich, was ich einmal als Rente kriegen würde, wenn ich nach vierzig Jahren noch im Häubchen durch die Krankenhausgänge flattern würde? Knapp über Hartz IV! Wenn überhaupt! Und jetzt habe ich mein Scherflein mit..., naja, ist ja egal, im Trockenen... Noch Fragen? Na also.“

Und weil sie gelernte Krankenschwester war („Ich habe mich nie für einen Arzt flachgelegt... Weil ich keinen von diesen Windbeuteln wollte, die kaum aus meinem Bett entschwunden mit der nächsten Schwesternschülerin anbändeln...“), betreute sie die Alters-WGler medizinisch, wenn mal einer krank wurde oder seine Therapie machte.

Wolf-Dieter

Wolf-Dieter stand ein paar Meter entfernt und rauchte mit der unverzichtbaren Bernsteinspitze seine x-te Zigarette heute. Auch er war knapp Siebzig. Er trug die für ihn seit den Tagen der Achtundsechziger typische unverwechselbare Kleidung: Baskenmütze und roter Wollschal, dreiviertellange Lammfelljacke in schwarz, darunter wegen des Anlasses einen dunkelgrauen Zweireiher und an den Füssen die für ihn einzig akzeptablen Schuhe: Slipper der italienischen Edelmarke Banfi, die für die Jahreszeit ganz offensichtlich viel zu dünn waren – aber er trug nun einmal nichts anderes – und auch von den Banfis nur die alten, die mit Schluppe und Troddeln - , auch wenn die inzwischen viel zu teuer geworden waren... aber er hatte seinen Stolz. Er versuchte, den produktiven Husten, der ihn in letzter Zeit zunehmend quälte, vor den anderen zu unterdrücken – manchmal gelang das, manchmal musste er quälend in ein Tuch husten.

Udo

Der eher rundliche Udo (85 kg bei 175 cm) bekannte sich schon in der Kleidung zu seiner hamburgisch-proletarischen Herkunft, das war auf den ersten Blick zu sehen: Elbsegler-Mütze (ungefähr so eine wie Exkanzler Schmidt sie zu tragen pflegt), große Sonnenbrille, dunkelgrauer Rollkragenpullover, dunkelblaue Breitcordhose und knöchelhohe Stiefeletten. Dazu trug er eine doppelreihig geknöpfte Kapitänsjacke, in deren Taschen seine großen Hände meist verschwunden waren...

Touristen in Hamburg wären ihm willig in jede Hafenrundfahrtbarkasse gefolgt und hätten dort jedes seiner Worte in dem für die Gäste eingehochdeutschten Plattdeutsch, also in Missingsch, geglaubt – was wahrlich kein Wunder wäre, denn er hatte ein paar Jahre lang tatsächlich als „He lücht“ (als Fremdenführer) auf Hafenrundfahrten gearbeitet. Die Grundvoraussetzungen für den Job erfüllte er: Wissen um die Abläufe im Hafen, viel Fantasie, ein Haufen mit Charme vermischte Frechheit und eine schnelle Zunge...

Udo lebte jetzt seit fünfzehn Jahren in München und hatte sich diese wichtigsten Eigenschaften eines „He lücht“ erhalten, deshalb war er auch am Hübnerplatz allseits beliebt. Viele Bayern hörten diesen besonderen „Ohnesorg-Theater-Slang“ gerne, fanden ihn lustig... So wie umgekehrt die meisten Norddeutschen gerne ein gepflegtes Bayerisch hörten...

Und aus dem Metall- und Schrotthandel in der Fasaneriestraße, wo er ab und zu aushalf und wo er eine kleine aber gut eingerichtete Metallwerkstatt gemietet hatte („Nur wegen meiner Ausbildung als Schweißer auf Blohm & Voss..., die muss doch zu ´was gut sein...“), war er nicht mehr wegzudenken...

Wenn irgendwo etwas zu richten war in Hannas Häusern oder bei Kunden, die er im Laden traf, dann war Udo da... für „ne kleine Mark“ („kleine Euros“ gab es einfach noch nicht...) richtete er alles, was ihm aufgetragen wurde - vom Fernseher bis zum Rohrbruch!

Der Graf

Dann stand da noch Udos optisches Pendent in der Gruppe der wie immer am elegantesten Gekleidete, der Graf, als ob er einen Ladestock verschluckt hätte. Das musste mit seinem Beruf – Berufssoldat irgendwo in oberen Offiziersrängen der NATO – zusammenhängen, vermuteten die anderen. Er hatte nie darüber gesprochen, was er wo gedient hatte, und keiner wusste warum nicht. Er hatte einfach nicht darüber gesprochen, vielleicht war das ja alles noch geheim, vermutete Sarah, die ihn am besten kannte.

Er war zwar nicht adeliger Herkunft, aber weil er noch im Alter aussah, wie Peter van Eyck in „Lohn der Angst“: nämlich blond, groß, sehr schlank, eher hager (anders als van Eyck trug er einen kleinen blonden Schnurrbart) hatte Frau Z. im Laden für ihn den Namen „Der Graf“ geprägt... („lassen sie mal den Grafen vor...“). Das hatte sich rumgesprochen und der Name war ihm geblieben.

Der Graf trug einen langen schmal geschnittenen schwarzen Tuchmantel aus Piqué (mit Brusttasche – aus der aus Anlass der Trauerfeier heute ein feines schwarzes Seideneinstecktüchlein venezianischer Provenienz herauslugte). Unter dem Mantel hatte er natürlich eine edle Kaschmir-Woll-Mischung in Schwarz als Anzug an und einen schwarzen Kaschmirschal. Sein Hemd war handgenäht genauso wie seine Schuhe, natürlich...

Wenn die Freunde nicht glauben würden, es besser zu wissen, hätte man ihn glatt für einen Heiratsschwindler halten können – für einen erfolgreichen...

Aber über Frauen sprach der gepflegte alte Herr nicht. „Mit Frauen genießt man, man spricht nicht über sie...“, pflegte er zu sagen, wenn das Gespräch doch einmal auf das Thema kam und alle meinten dann, genau, der habe Stil, der Graf, naja, von nichts kommt nichts..., was immer das in diesem Zusammenhang heißen mochte... und deshalb wusste auch niemand, dass er früher ab und zu Erstaunliches für die Dienste von Sarah gezahlt hatte. Auch dabei hatte er genossen und geschwiegen... genau wie Sarah geschwiegen hatte. Aber das war Jahre her!

In letzter Zeit „ging“ beim Grafen nichts mehr, sein Alter und der Prostatakrebs verhinderten das – „leider“, wie der Graf fand.

Tante Greten

Schließlich gehörte zu den Wartenden Tante Greten. Tante Greten war tatsächlich eine echte Tante von Hanna. Sie wohnte ein paar Häuser weiter, denn sie wollte nicht permanent „unter Aufsicht stehen, Mädchen wollen ja auch mal alleine sein – oder fast...“, gluckste sie immer, wenn Hanna sie wieder einmal fragte, ob sie nicht endlich in die für sie frei gehaltene kleine Wohnung der Alters-WG im Eckhaus einziehen wolle... Nein, war die immer gleiche Antwort, dafür sei sie mit ihren achtundachtzig Jahren einfach noch zu jung! Das könne sie ja immer noch machen, wenn sie mal alt und krank sei, oder?

Tante Greten war, wie es sich in ihren Augen für eine so alte Dame (Originalton Tante Greten:) „gehörte“, ganz in Schwarz gekleidet – im Gegensatz zu den meisten anderen nicht schickes oder extravagantes Schwarz, sondern schlichtes Schwarz. Tante Greten hielt sich ziemlich gerade, war aber inzwischen wieder klein geworden. Zurzeit maß sie („höchstens noch“) einssechzig.

Als der Taxifahrer vor der Gruppe hielt, staunte er nicht schlecht, als eine elegante Hanna sich – mühsam aber immerhin - aus ihren Rollstuhl erhob und auf eigenen Füssen gehend den Beifahrersitz einnahm. Den Rollstuhl überließ sie wortlos Udo zum Zusammenfalten und Verstauen. Der kannte das schon und deshalb klappte das auch. Der Graf half Tante Greten kavaliermäßig korrekt in den Fond des VW-Busses hinein, und Udo verstaute Hannas Rollstuhl geschickt wie es nur ein Hamburger Schauermann kann und setzte sich neben Sarah.

Aus der Alten-WG fehlte im Moment nur Edgar, der irgendeinen Amtsbesuch in der City zu erledigen hatte, und der direkt aus der Stadt zur Aussegnungshalle kommen würde.

Sie fuhren durch die Hübnerstraße, bogen an der Landshuter Allee sehr zügig, weil sich gerade eine Lücke im dicht fließenden Verkehr bot, rechts in Richtung Dachauer Straße ab. Dort mussten sie drei Ampelphasen warten, dann folgten sie der Straße bis zur Siedlung Borstei und bogen dort links in die Baldurstraße ein. Kurz hinter der U-Bahnstation „Westfriedhof5“ erreichten sie den Friedhof mit den gelben Gebäuden der Leichen- und Aussegnungshalle.

Als der Bus davor hielt, spielte Radio Charivari gerade „Highway to Hell“ von AC/DC. Der Fahrer wollte den Ton mit der Bemerkung abstellen, dass das Stück im Moment vielleicht nicht passen würde, aber Hanna legte lachend ihre Hand auf seine und sagte: „Doch, doch, ich glaube das passt ganz gut...“, dabei drehte sie den Kopf nach hinten und fragte immer noch lächelnd „oder?“.

Der Graf nickte huldvoll und Udo sagte laut, dass eigentlich nichts anderes passen würde – bei DER Beerdigung... Der Taxifahrer fragte Hanna leise, ob sie etwa zu der Trauerfeier von der alten Frau wollten, die in der Zeitung gestanden hatte, weil sie diesen „Lackl von Prof.“ erschossen hätte?

„Genau“, sagte Tante Greten, „genau, junger Mann, diese Dame wollen wir ehren... Schade, dass die Alten sich sonst immer nur so wegducken, die Feiglinge, wir sollten viel öfter mal zurückschlagen wie meine Freundin Hannelore“. Genau das sagte sie und schaute sich triumphierend um, um dann die Frage in den Raum zu stellen: „Oder, Jungs, was sagt ihr?“. Dann ballte sie ihre kleine Hand zu einer Art Mäusefaust, stieß die in die Luft und sagte triumphierend: „Hannelore, wir kommen...“

Der Taxifahrer blickte sie im Rückspiegel staunend an, dann lächelte er und meinte, dass die alte Dame – Verzeihung... – ja wohl ziemlich viel Mumm habe... Dann stoppte er vor der Aussegnungshalle, die „Frau Doktor“ zahlte, Udo holte den Rollstuhl und der Graf fragte den Fahrer, ob er sie in zweieinhalb Stunden vom „Wiener Café“ gleich da drüben abholen wolle?

Als der VW-Bus ohne sie wieder anrollte, erinnerte sich Wolf-Dieter, dass er die weißen Lilien im Bus vergessen hatte, fluchte kurz und rannte dann armeschwingend hinter dem Bus her. Naja, „rannte“ – jedenfalls sah der Taxifahrer seine wedelnden Arme, bezog sie auf sich, hielt an und ließ das Taxi rückwärts rollen.

„Unsere Blumen“, sagte Wolf-Dieter atemlos und keuchend und deutete auf die Rückbank, wo ein Strauß weißer Lilien lag... Er nahm sie und ging so schnell wie es seine kaputten Lungen zuließen zum Eingang der Aussegnungshalle, wo die anderen feixend auf ihn warteten.

„Ja“, sagte Wolf-Dieter, „Ihr müsst gar nichts sagen... ich weiß... Alzheimer lässt grüßen!“. Dann verteilte er jeweils eine Lilie an jeden. Er schaute sich um, stutzte und sagte dann: „Die könnten die Wand auch mal neu verputzen, oder, da fällt ja alles runter... Er deutete auf große Löcher im gelben Putz, teilweise lagen ganze Stücke am Boden, die offenbar gerade erst herausgefallen waren... „und das in München... da sollte der Oberbürgermeister sich mal drum kümmern, statt dass er Ministerpräsident werden will...“

„Wird er sowieso nicht6...“, tröstete ihn Hanna, „das haben die Sozis in Bayern nicht drauf...“

20. März. Die Abschiedsfeier...

14.00 Uhr. Familienmitglieder waren nicht erschienen, es war ja nicht einmal bekannt, ob Hannelore welche gehabt hatte.

Frau Z. und Hanna hatten darauf verzichtet, den Sarg neben den anderen in der Halle zu präsentieren, in der die Särge mit dem Grabschmuck hinter Glas ausgestellt wurden, damit Angehörige und Freunde Abschied nehmen konnten.

Ein bisschen sah das dort aus, wie eine Werbeveranstaltung der Trauerindustrie. Damit die Trauergäste „ihren“ Sarg unter den 10 bis 20 anderen ja erkannten, klebte vor jedem Sarg an der großen Glasscheibe ein DIN A4 großer Computerausdruck mit dem Namen des jeweiligen Toten. Schick!

In dieser Halle war manchmal „richtig was los“, ganze Großfamilien standen da im Gang vor „ihrem“ Sarg herum, Kinder tollten zwischen den Erwachsenen oder spielten „Fangamandl“ oder ähnliches. Sehr feierlich war die Stimmung jedenfalls nicht.

Durch einen kurzen Gang unter Arkaden kam man von hier zur Aussegnungshalle, die aus der Ferne gesehen noch einen ziemlich guten Eindruck machte mit der großen Kuppel und dem krönenden goldenen Kreuz. Von der Nähe aber nahm man den großflächig abgeplatzten Putz der Fassade sehr deutlich wahr und dachte, dass das Gebäude dringend einer Grundsanierung bedürfe.

Die Aussegnungshalle mutete „klassisch“ an, zumindest die Wandmalereien der kreisrunden, jetzt eiskalten Halle sahen für Laien irgendwie „klassisch“ aus.

Wolf-Dieter hatte dafür gesorgt, dass ein „gutes“ Bild von Hannelore am Sarg stand. Das hatten sie vor einigen Jahren zufällig anlässlich eines Sommerfestes im Garten von Hannas Haus in der Hübnerstraße aufgenommen.

Der „Kranz“, den sie alle mit ihren Spenden bezahlt hatten, war wirklich schön geworden. Dabei hatten die „Blumenbuben“ gar keinen Kranz, sondern ein wundervolles Gespinst weißer Blumen aus Lilien, Nelken, Tulpen, Gerbera, Lysianthus und Schleierkraut gewebt, das dem duftigem Blumenteppich, der über dem einfachen Sarg lag, etwas Zauberhaftes verlieh.

Frau Z. hatte ein paar einführende Worte gesprochen, weil sie Hannelore noch am besten gekannt hatte: „Sie hat mir einen Brief geschrieben“, sagte Frau Z. „und den möchte ich hier verlesen.“

Sie setzte ihre Lesebrille auf, zog den Brief aus der Tasche ihrer Kostümjacke, nahm ihn aus dem Umschlag, faltete den Briefbogen auf, legte ihn auf das Rednerpult vor sich und strich ihn mit der Rückseite der Hand glatt. Dann schaute sie über die Brille in die kleine Runde.

Es war sehr still im Raum – auch deshalb, weil die einleitende Musik aus dem „öffentlichen“ CD-Player mit Hall aus allen Richtungen gekommen war und die alten, mindestens aber älteren Gäste der Trauerfeier sich wohl sehr konzentrieren mussten, um wenigstens ab und zu ein paar Worte zu verstehen.

Frau Z. machte eine kurze Pause, dann begann sie leise zu lesen:

„Liebe Frau Z., meine Freundin,

wenn sie diesen Brief lesen werden, werde ich tot sein.

Seien sie nicht traurig, für mich ist das dann die mit Abstand beste Lösung. Und ich habe sie selbst gewählt...

Ich habe einen anderen Menschen umgebracht und mich auch. Punkt. Das ist ein Fakt. Ich konnte nicht mehr leben, ich wollte nicht mehr leben und er sollte nicht mehr leben.

So einfach ist das für mich, was für sie und alle anderen wahrscheinlich schrecklich und unglaublich ist. „

Frau Z. musste eine Pause machen, um ein paar Mal tief durchzuatmen... dann wollte sie fortfahren, aber jemand unterbrach sie: „Bitte lauter!“

Frau Z. fuhr also etwas lauter fort zu lesen (was die Sache wegen des Halls nicht wirklich besser machte):

„Die anliegenden 10.000 € wollen sie bitte für meine Beerdigung verwenden. Wenn das nicht reichen sollte, es gibt da noch ein Sparbuch von der Stadtsparkasse, da ist nicht viel drauf, aber damit sollte es auf alle Fälle reichen. Ich möchte anonym beerdigt werden, wo, ist mir egal. Aber da gibt es noch ein Testament, in dem das steht. Man wird es finden, es liegt auf meinem Tisch im Wohnzimmer.“

Frau Z. unterbrach das Lesen, ließ die Hand mit dem Brief sinken und schaute in die Runde.

„Ja“, sagte sie dann, „das haben wir gemacht, also die Frau Doktor, der Herr Mittermayr und ich, also als Kommission, meine ich, das Geld hat gereicht, gerade eben... Das ist doch eine Schande, was das kostet, ich meine, so eine Beerdigung.“

„Ist ja gut, Liebes“, sagte Herr F, leise, lies weiter...“

„Ja, natürlich“, sagte Frau Z. „ ich meine ja auch nur, also wissen Sie... Ach so, der Brief, also weiter im Text: Die mir noch verbleibende Zeit wäre bestenfalls in Wochen zu zählen – wobei ich mehr Lebenszeit nicht als „gut“ und schon gar nicht als „bestenfalls“ bezeichnen möchte. Der Krebs zerfrisst meinen Körper von innen, die Scheiß-Schmerzen... Oh Entschuldigung“, unterbrach sich Frau F., „das „Scheiß“ hat sie durchgestrichen, also die Schmerzen sind manchmal nicht auszuhalten und die dunkle Einsamkeit, die mich umgibt, auch nicht.

Ja, ich habe Freunde, wenige nur, die meisten sind eher Bekannte denn Freunde. Sie, Frau Z., sind meine beste Freundin – und wir kennen uns erst ein paar Jahre, das sagt alles über meinen seelischen Zustand. Verstehen sie mich nicht falsch, aber ich bin alleine, so alleine.“

Die Stimme stockte Frau Z. einen Moment, sie musste sich einmal schnäuzen und las dann weiter:

„Also, äh, sie schreibt: Mein Leben habe ich meiner Tochter widmen müssen, die mit einer Behinderung zur Welt kam, weil sie bei der Geburt zu lange zu wenig Sauerstoff bekommen hatte. Und dann ist der Vater (der Mediziner!) so schnell verschwunden, das glauben sie gar nicht. Er wurde dann Faschingsprinz in Dachau. Dachau! Nicht einmal zu München hat es dem Versager gereicht.

Er hat mich damals im wahrsten Sinne „in der Scheiße“ sitzen lassen – so habe ich es zunächst empfunden. Später habe ich ein schönes Verhältnis zu dem kleinen Wurm, der immer so hilflos wie ein Baby blieb, und nie wirklich erwachsen wurde, entwickelt.

Als mein Kind, inzwischen eine nicht mehr ganz so hilflose Frau, mit 35 Jahren starb, ist für mich jeglicher Halt weggebrochen. Der Vater hat sich nie um uns gekümmert, nicht einmal gezahlt hat er, aber das darf ich ihm nicht vorwerfen, weil ich das auch nicht forciert habe – ich wollte von dem Feigling nichts aber auch gar nichts wissen und auch nichts haben. Klar, war es verdammt hart für uns, aber meine Eltern haben mich liebevoll unterstützt, solange sie konnten... Das Leben dieses „Vaters“ habe ich die ersten Jahre noch mit vagem Interesse verfolgt, aber auch dieses Interesse verschwand mit der Zeit...

Irgendwann hat mich dieser Mensch gar nicht mehr interessiert. Ab und zu habe ich ein Foto von ihm in der Klatschpresse gesehen, aber nicht darauf geachtet.

Die letzten Jahre, vor allem nach dem Tod meiner Eltern und meiner Tochter, habe ich in einem gefühlsmäßigen Nichts verbracht – ich habe nicht gelebt, ich habe vegetiert. Dann kamen zu den seelischen Schmerzen die körperlichen. Der Kampf gegen den Schmerz war schwer, das dürfen sie mir glauben, aber aufgeben konnte ich damals noch nicht.

Sie glauben ja gar nicht, welches Affentheater auch sog. Krebsärzte gemacht haben, wenn ich erst wirksame Schmerzmittel und dann Morphium gebraucht und verlangt habe... So ein Leben ist nicht mehr lebenswert, liebe Frau Z., das müssen sie mir glauben...“

Frau Z. musste jetzt unterbrechen, um sich zu sammeln. Nach einem Moment las sie mit stockender Stimme weiter:

„Sie und einige wenige Ihrer Kundinnen und Kunden haben mir dasLeben – in Grenzen, aber immerhin – ein bisschen lebenswerter gemacht. Und schließlich – ich denke, es waren die letzten sechs Monate – hatte ich nur noch einen Gedanken, der hat mich aufrecht gehalten: Ich wollte den Mann, der mich so feig und schmählich verlassen hat, um seine schönere und jüngere Frau mit mehr Geld und, vor allem, einer „besseren Familie“ zu heiraten, natürlich mit gesunden Kindern, nicht mit so einem Krüppel, wie ich ihn zu bieten hatte, tot vor mir sehen. So tot, wie es nur geht...