Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Periférica

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

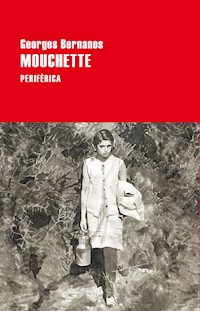

A sus catorce años, Mouchette ya conoce la cara más amarga de la vida: su padre es un alcohólico que la muele a palos y su madre es una mujer distante; las compañeras de clase se ríen de ella, saca de quicio a la maestra y los vecinos de su aldea la odian y la temen a partes iguales. A la miseria y a la brutalidad que la rodean, la arisca e indomable Mouchette opone un orgullo adamantino, fiero, y la opacidad de un alma insondable encerrada en un círculo de silencio. En un universo asfixiante, donde toda verdadera comunicación parece imposible, Mouchette ha conquistado sus pequeños momentos de libertad y rebeldía, siempre ligados, sin embargo, a una irreductible soledad. Una noche de tormenta, perdida en el bosque donde intenta resguardarse del aguacero, Mouchette se encontrará con el joven Arsène, un cazador furtivo, la única persona a quien la muchacha admira y que despierta en ella un sentimiento tan tierno como inconfesable. Pero ¿qué ocurre cuando aquel que representa todo lo bello y valioso para la niña le inflige la herida más profunda y dolorosa de su existencia? Escrita con un lirismo a la vez sobrio y desgarrador, con un estilo que oscila entre el realismo más crudo y la visión onírica, Bernanos consigue plasmar el radical desamparo, el absoluto aislamiento de un corazón que, en medio de tanta hostilidad, ha perdido ya toda inocencia. Tan breve como intensa e inolvidable, Mouchette, llevada al cine magistralmente por Robert Bresson en 1967, es una de las grandes obras de la literatura francesa de todos los tiempos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 153

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

LARGO RECORRIDO, 174

Georges Bernanos

MOUCHETTE

TRADUCCIÓN DE DAVID M. COPÉ

EDITORIAL PERIFÉRICA

PRIMERA EDICIÓN: junio de 2022

TÍTULO ORIGINAL:Nouvelle Histoire de Mouchette

DISEÑO DE COLECCIÓN: Julián Rodríguez

MAQUETACIÓN: Grafime

© Georges Bernanos, 1937

© de la traducción, David M. Copé, 2022

© de esta edición, Editorial Periférica, 2022. Cáceres

www.editorialperiferica.com

ISBN: 978-84-18838-38-5

La editora autoriza la reproducción de este libro, total o parcialmente, por cualquier medio, actual o futuro, siempre y cuando sea para uso personal y no con fines comerciales.

NOTA DEL AUTOR

Desde las primeras páginas de esta narración, el familiar nombre de Mouchette me resultó tan natural que me fue imposible cambiarlo después.

Lo único que la Mouchette de este libro tiene en común con la de Bajo el sol de Satanás es esa soledad trágica en la que he visto vivir y morir a ambas.

¡Que Dios se apiade de ellas!

GEORGES BERNANOS

I

Ya sopla con fuerza el lúgubre viento del oeste –el viento de los mares, como dice Antoine– esparciendo las voces en la noche. Juega con ellas un momento y luego las reúne y las arroja no se sabe adónde, bramando de cólera. La voz que Mouchette acaba de oír permanece suspendida un buen rato entre el cielo y la tierra, como esas hojas muertas que no acaban de caer.

Mouchette se había quitado los zuecos para correr mejor. Y, al ponérselos de nuevo, se equivoca de pie. ¡Qué más da! Son de Eugène, tan grandes que puede meter los cinco dedos de su diminuta mano en el empeine. Lo bueno es que, si se los calza hasta el fondo, de manera que los dedos toquen la punta de los zuecos, a cada paso que da en el macadán del patio éstos hacen un ruido –semejante al de unas castañuelas– que saca de quicio a la señorita.

Mouchette se encarama a lo alto del talud y se queda allí, vigilando, con la espalda apoyada contra el chorreante seto. Desde ese observatorio la escuela parece aún muy cercana, pero el patio ahora está vacío. Cada sábado, después del recreo, todos los cursos se reúnen en el salón de actos, decorado con un busto de la República, un viejo retrato –que nadie ha retirado de ahí todavía– del señor Armand Fallières y la bandera de la Sociedad de Gimnasia, enrollada en su funda de hule. En ese momento la señorita debe de estar leyendo las notas de la semana. Después ensayarán una vez más la cantata, que será uno de los actos solemnes de la todavía lejana entrega de premios. ¡Ah, qué lejos parece quedar aún en ese desolado marzo! Reconoce la estrofa ya familiar, esa que la señorita espeta con un rictus terrible en su diminuta boca y un movimiento de cabeza tan violento que se le cae la peineta al cuello…

¡Esperad!… ¡Tened esperanza!

Dadme tres días, les dijo Colón, y a cambio os da… a… ré un mundo.

Y su dedo lo señalaba, y su ojo, para verlo,

escrutaba del hooo… rizonte la profunda in… meeen… sidad…

Tras las sucias ventanas, Mouchette apenas distingue las cabezas, agrupadas de dos en dos o de tres en tres alrededor de las partituras, pero la alargada silueta de la señorita, en lo alto de la tarima, se destaca en negro sobre las paredes repintadas. Su delgado brazo sube y baja acompasadamente; a veces permanece extendido, amenazante, autoritario, mientras las voces se calman poco a poco y parecen tumbarse a los pies de la domadora, como dóciles fierecillas.

En palabras de su maestra, Mouchette «no muestra el menor interés por el canto». Lo cierto es que lo detesta. Odia cualquier tipo de música con un odio feroz e inexplicable. En cuanto los largos dedos de la señorita, deformados por el reuma, se posan sobre las teclas del harmonio, siente una presión tan dolorosa en su frágil pecho que los ojos se le llenan de lágrimas, ¿lágrimas de vergüenza, quizá? Cada nota es como una palabra que la hiere en lo más hondo del alma, una de esas palabras crueles que los chicos le espetan al pasar, en voz baja, y que ella finge no oír, pero que a veces se lleva consigo hasta el anochecer, como si se le pegaran a la piel.

Un día, pálida de rabia, quiso confesarle a la maestra el secreto de esa irreprimible aversión, pero sólo fue capaz de balbucir unas explicaciones ridículas entre las que asomaba aquí y allá, sin cesar, la palabra asco. «La música me da asco.» «Es usted una pequeña bárbara –repetía abatida la maestra–, una auténtica bárbara. ¡Pero incluso los bárbaros tienen música! Una música bárbara, por supuesto, pero música al fin y al cabo. En todas partes la música precede a la ciencia.» La señorita se empecinaba en enseñarle solfeo: era una pérdida de tiempo que terminaba por desquiciarla, pues Mouchette, que se empeña, no se sabe por qué, en «hablar con la garganta», hasta el extremo de exagerar su espantoso acento picardo, posee –en palabras de la propia maestra– una voz maravillosa; un hilo de voz, más bien: tan frágil que parece que va a quebrarse en cualquier momento, pero que nunca lo hace. Por desgracia, desde que cumplió los catorce –lo que la convierte en la alumna de mayor edad de la escuela–, Mouchette también ha empezado a cantar «con la garganta», y eso cuando canta, ya que, por lo general, se limita a abrir la boca sin proferir sonido alguno, con la esperanza de engañar al oído infalible de la maestra. Así que a veces ésta desciende súbitamente de la tarima, arrastra a la rebelde hasta el harmonio y, con ambas manos, la obliga a agachar su pequeña cabeza hasta las teclas.

A veces Mouchette se resiste. Otras, pide clemencia, grita que practicará más. Entonces la señorita se acomoda ante el harmonio y le arranca al insoportable instrumento una especie de mugido quejumbroso sobre el que oscila vertiginosamente la voz cristalina, milagrosamente reencontrada, como una barca minúscula en la cresta de una montaña de espuma.

Al principio, Mouchette no reconoce su propia voz, está demasiado ocupada observando los rostros de sus compañeras, sus miradas, sus sonrisas llenas de una envidia que ella, en su candor, toma por desprecio. Luego, de repente, la voz le llega como si surgiera de las profundidades de una noche mágica e impenetrable. En vano intenta romper ese tallo de cristal, recuperar maliciosamente «la voz de garganta» y el acento picardo. Cada vez que eso ocurre, la maestra la llama al orden clavándole una mirada terrible, y el harmonio brama súbita y frenéticamente. Durante unos segundos, ella se entrega a esa lucha sin cuartel, de una crueldad que nadie podrá sospechar jamás. Y finalmente, sin quererlo, una nota destemplada sale de su pobre pecho henchido de sollozos. ¡Que sea lo que tenga que ser! Las risas estallan a su alrededor y su pequeño rostro adquiere de inmediato esa expresión estúpida con la que Mouchette sabe disimular sus alegrías.

A esas horas la señorita ya debe de haber percibido su ausencia, pero ¿qué más da? Dentro de un momento, Mouchette disfrutará de uno de sus mayores placeres, un placer humilde y feroz como ella. Dentro de un momento, la puerta siempre cerrada que se recorta en negro sobre el muro se abrirá y vomitará al camino, con un único y penetrante grito, a la clase al fin liberada, sorda a los últimos llamamientos de la maestra, a sus impotentes palmadas. Entonces, agazapada entre los setos, conteniendo la respiración, con el corazón sumido en una placentera angustia, espiará a la escandalosa tropa, en la que es imposible reconocer rostro alguno debido a la oscuridad, unas tinieblas que solamente las voces logran atravesar, perdiendo su acento habitual y revelando otro muy distinto.

Como ocurre con los demás placeres de Mouchette, éste tampoco se atenúa con el hábito: más bien aumenta con cada nueva experiencia. Y éste lo descubrió por casualidad, como los mil y un tesoros que recoge de los huecos sombríos y las rodadas, y que llevan años olvidados ahí.

Pero hay ciertos días, los días malos –al menos así es como los llama la señorita–, en los que, cuando llega la hora del recreo de la tarde y toca pasar bajo la mísera luz que dispensa el único y avaro farol de gas que hay en el patio, la tentación de deslizarse ladinamente entre los setos y perderse en la noche es irrefrenable. Antes solía correr hasta la carretera de Aubin, sin atreverse a mirar atrás siquiera, perseguida por el amenazante tableteo de sus zuecos, y no paraba hasta no haber alcanzado, ya sin resuello, el camino de Saint-Vaast. Pero, una vez que la maestra decidió dejar la clase de solfeo para el día siguiente, la tropa se lanzó a la calle casi al mismo tiempo que Mouchette, pisándole prácticamente los talones. Se vio obligada a subir a toda prisa la pendiente y agazaparse en la hierba, bocabajo. Sin embargo, para su sorpresa, las muchachas, sin aliento, haciendo un alto en la primera curva, se pusieron a hablar y no reanudaron la marcha hasta pasado un buen rato. Y también es habitual que, habiéndose dispersado el tropel, dos amigas que se hacen confidencias prolonguen un poco más la conversación. A veces se acercan a la herbosa pendiente para tumbarse boca arriba. Si Mouchette extendiera la mano, casi podría tocar aquellos pequeños y retorcidos moños, ceñidos por una cinta mugrienta.

Esos minutos finales son los más deliciosos. Los diferentes grupos se alejan ya por los innumerables senderos de aquellos boscosos parajes, llenos de pastizales y agua. Solamente queda, a lo lejos, una pareja rezagada que habla muy bajito, mientras la humedad va calando poco a poco las medias de la observadora invisible, que aprieta los puños contra la boca para contener un estornudo.

Sin embargo, esa tarde las muchachas han pasado de manera desordenada, han desaparecido todas a la vez, y vuelve el silencio, un silencio apenas alterado por el crepitar de la lluvia sobre la hojarasca. En un ataque de rabia, Mouchette arroja a las últimas del pelotón un puñado de fango que se estrella sordamente contra el camino. Pero ellas ni siquiera se giran. ¡Qué pérdida de tiempo! Sus voces discordantes se pierden en dirección a Lignières y muy pronto no son más que un dulcísimo murmullo al que, de vez en cuando, responde el martillo del herrero golpeando el yunque y emitiendo una nota tan nítida, tan pura, como la que, en otras épocas del año, sale de la garganta de plata del sapo.

Una vez más, la maestra ha olvidado apagar el farol del patio, uno de esos vetustos faroles de gas cuya llama parece una mariposa amarilla con un corazón azul. El farol crepita, silba, pero siempre revive y, sobre el lívido cemento, proyecta una danza de sombras de los postes pintados de rojo y del espantoso tejado plano. Mouchette no puede apartar los ojos de la escena. Le parece que lo ha soñado antes, muchas veces, que ese decorado lúgubre aguarda a alguien. ¿Vendrá? ¿Vendrá esta noche?… Pero es la maestra la que aparece de repente: sale de la cocina; camina muy envarada. Sólo queda allí el gran álamo, cuya silueta apenas se distingue en el cielo sombrío; el rumor de las hojas estremecidas por el viento parece el de una fuente.

Mouchette no se molesta en bajar del talud, se cuela por el seto, deja un mechón de lana de su pañoleta en el alambre de espino y camina a través de unos pastos cuya imperceptible pendiente la conducirá hasta el bosque de Manerville. Ese bosque no es en realidad más que un tallar de unas pocas hectáreas, de suelo pobre y arenoso, infestado de conejos desnutridos, apenas más grandes que las ratas. Saint-Venant, donde ella vive, se halla en la linde opuesta del bosque. Es una aldea diminuta, de pocas casas, el último resto de un inmenso dominio dividido diez años atrás por un corredor inmobiliario judío llegado de las Ardenas. La casa de Mouchette está apartada de las demás, perdida en el bosque, a orillas de una charca putrefacta. Los muros de adobe, castigados por las heladas, ceden por todas partes; la estructura de vigas, robadas de aquí y de allá, se está viniendo abajo. El padre, con los primeros fríos, se limita a rellenar los agujeros con paja.

Cuando Mouchette llega al bosque, el viento arrecia, la lluvia cae a ráfagas que hacen crepitar la madera muerta. La oscuridad es ahora tan densa que ni siquiera se distingue el suelo. El aguacero brama en forma de granizo.

Mouchette hace de tripas corazón, se sube la falda por encima de la cabeza y empieza a correr lo más rápido que puede. Por desgracia, la tierra bajo sus pies, minada por los roedores, se hunde prácticamente a cada paso que da y, si bordea el bosque pisando allí donde la maraña de raíces hace que el terreno sea más firme, recibe en pleno rostro la violenta bofetada de las ramas empapadas, flexibles como varas. La pañoleta se le queda enganchada en una. Mouchette se abalanza para recuperarla, tropieza con un tocón y cae cuan larga es. ¡Pañoleta del demonio! No es precisamente nueva, no. Pero se la pasan unos a otros cuando la necesitan. Incluso el padre se la ata a veces alrededor de la cara desfigurada por la hinchazón cuando sufre uno de sus terribles dolores de muelas. ¿Cómo lograr que pase inadvertida la desaparición de un objeto tan preciado, que todos están acostumbrados a ver colgando del mismo clavo? ¡Dios! Ya le duele la espalda de la paliza que le espera.

La violencia del aguacero se intensifica y se mezcla ahora con el tremendo siseo del suelo saturado de agua, los breves hipidos de las rodadas que se hunden y, de vez en cuando, bajo alguna losa invisible, el borboteo del agua bajo la presión de la piedra, su sollozo de cristal.

Desesperada, Mouchette entra y sale de las entrañas del bosque. Al final, penetra decidida con la cabeza gacha. La falda calada se le pega a las rodillas y prácticamente a cada paso se ve obligada a tirar con ambas manos del empeine de los zuecos, hundidos en el fango. ¡Maldita sea! Cuando intenta saltar un charco cuya longitud es incapaz de calcular con exactitud, el suelo se apodera de uno de los zapatos con un espantoso sonido de succión, como de animal bebiendo a lengüetazos, y Mouchette rueda hasta el fondo de una zanja, da algunos pasos al azar, se levanta aturdida, desnortada, y da saltitos llorando de rabia, agarrándose el pie descalzo con la mano.

Harta de debatirse, se sienta, ebria de frío y fatiga. Lo peor es que, después de tantos rodeos, es incapaz de orientarse. Cierra los ojos en un vano intento por oír mejor. Hace ya rato que el martillo del herrero ha dejado de golpear el yunque; la tormenta ha arreciado, los resalvos vibran como si fueran cuerdas. A duras penas se oye de tanto en tanto el lejano ladrido de un perro, pues el viento se lo lleva de inmediato. El camino que acaba de alcanzar no es más que uno de los innumerables senderos que, poco a poco, invierno tras invierno, trazan las ancianas que se internan en el bosque y vuelven arrastrando sus gavillas, sus enormes cuévanos de leña.

Seguramente haya pasado ya la hora de la cena. Haga lo que haga, no tendrá más remedio que irse con hambre a la cama. ¡Ojalá su padre esté borracho! Aunque quizá no tenga esa suerte, pues ya hace más de una semana que se recogió la cosecha de remolacha y, al no haber ya trabajo, el bar no fía más: la señora Isambart, la nueva dueña, no les tiene especial simpatía a los borrachos. Queda la botella de ginebra de reserva escondida detrás de la leña. Únicamente la madre, que ya no come nada debido a la enfermedad que le corroe el pecho, hace acopio de valor para tomarse un vasito, cantidad que restituye echando en la botella el equivalente de agua. La cosa suele pasar desapercibida, ya que el antiguo contrabandista sólo echa mano de su propia mercancía al regresar de la taberna, cuando, según sus propias palabras, «está hecho un cuero» y lo único que puede hacer es «caerse doblado». Pero esta noche…

Los pensamientos de Mouchette nunca discurren, la verdad sea dicha, de una manera tan articulada y lógica. Siempre son vagos, imprecisos, pasan de un plano a otro con facilidad. Si los pobres pudieran asociar las imágenes de su desgracia, se sentirían abrumados. Pero su miseria no es para ellos más que un cúmulo de miserias, una sucesión de desgracias. Se parecen a los ciegos que cuentan con los temblorosos dedos de la mano las monedas cuyas efigies desconocen. A los miserables les basta con la idea de la miseria: la suya no tiene rostro.

Ahora que ya no lucha, Mouchette recupera esa resignación instintiva e inconsciente tan parecida a la de los animales. Como nunca ha estado enferma, el frío que le roe los huesos no le provoca sufrimiento: es simplemente una molestia como tantas otras. Una molestia que no tiene nada de amenazante, que no evoca imagen alguna de la muerte. Por otro lado, para Mouchette la muerte es en sí misma un acontecimiento extraño, tan improbable, y tan imprevisible, como, por ejemplo, el premio gordo de la lotería. A su edad, morir o convertirse en toda una dama son dos quimeras equiparables. Se ha deslizado, poco a poco, entre los dos troncos gemelos de un pino adulto que seguramente hace mucho que los leñadores olvidaron talar. El espeso lecho de agujas le sirve de cama casi seca, pues el agua corre por debajo. Mouchette se quita el único zueco que le queda, así como las medias de lana, y las retuerce. El viento parece soplar desde todas las direcciones a la vez; aquí y allá, en lo más profundo de ese bosque fustigado por el monstruoso aguacero, arrecia creando auténticos remolinos en los que, entre las ramas agitadas, se eleva hacia el cielo una delgada columna de hojas muertas que la tromba de agua neutraliza de inmediato.

Al oír unos pasos, Mouchette alza los ojos lentamente y lo ve acercarse hacia ella con la prudencia de un animal nocturno. Al igual que la de la maestra antes, su larga y oscura silueta se recorta sobre el fondo, más claro, del cielo. El holgado peto desabrochado le cuelga de los pantalones de pana como una especie de falda. Mouchette lo ha reconocido al instante por el olor de su tabaco de contrabando, un tabaco belga con perfume a violeta del que, de vez en cuando, le lleva a su padre una provisión, un enorme ladrillo color fuego, tan duro que hay que partirlo con un hacha.