Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Serie: Fora de Col·lecció

- Sprache: Spanisch

En el proceso de renovación temática y metodológica experimentado por la historia, los estudios sobre las mujeres han cobrado especial protagonismo, y entre ellos destacan las investigaciones sobre religiosidad y espiritualidad. Tanto que, en algunos casos, el pasado de las monjas es conocido casi mejor que el de los frailes. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las dominicas, pues su memoria escrita quedó desperdigada a causa de los desastres bélicos y las convulsiones políticas contemporáneas, que condenaron al olvido a los grandes cenobios monjiles aquí fundados por la orden de Predicadores. El presente libro rescata al más antiguo de tales establecimientos: el convento de Santa María Magdalena, fundado en Valencia, inmediatamente después de la Conquista de Jaime I, y en pie durante seis largos siglos, a los que puso fin la exclaustración decimonónica.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 730

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

MUJERES EN CLAUSURA

EL CONVENTO DE SANTA MARÍA MAGDALENADE VALENCIA

MUJERES EN CLAUSURA

EL CONVENTO DE SANTA MARÍA MAGDALENADE VALENCIA

Emilio Callado Estela

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

El presente trabajo se inició al amparo de los Proyectos de Investigación PRUCH 17/08 y HAR2008-00883/HIST, titulados San Juan de Ribera cuatrocientos años después: su vida, obra y afanes a la luz del sigloXXI y financiados por la Universidad CEU Cardenal Herrera y el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Los Proyectos de Investigación PRCEU-UCH 26/11 y HAR2012/32893, bajo el título Iglesia, sociedad y cultura en la Valencia del sigloXVIII y a cargo de la Universidad CEU Cardenal Herrera y el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, han permitido su conclusión.

Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.

© Del texto: Emilio Callado Estela, 2014

© De esta edición: Universitat de València, 2014

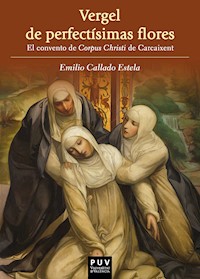

© De la ilustración de la cubierta: Madrid, Museo Nacional del Prado

Coordinación editorial: Maite Simón

Maquetación: Inmaculada Mesa

Cubierta:

Ilustración: Juan Bautista Maíno, Santa Catalina de Siena (1612-1614), óleo sobre tabla, 118 × 92 cmMuseo Nacional del Prado

Diseño: Celso Hernández de la Figuera

Corrección: Pau Viciano

ISBN: 978-84-370-9356-7

Edición digital

... Para Belén. Otra vez.Y nunca serán bastantes.

ÍNDICE

PRÓLOGO de Enrique García Hernán

INTRODUCCIÓN

PRIMERA PARTE

1. EN LOS ALBORES FUNDACIONALES

2. LAS TINIEBLAS DE LA CLAUSTRA

3. DE VUELTA AL REDIL

4. NUEVOS CONVENTOS PARA LA OBSERVANCIA

5. LIBERTINAJES MONJILES

6. SOR INÉS SISTERNES DE OBLITES

7. MISERIAS, OBRAS Y PLEITOS

8. EL SIGLO XVIII

9. ... TELÓN

SEGUNDA PARTE

APÉNDICE DOCUMENTAL I

1. Breve apostólico autorizando al ordinario de Valencia la venta de la casa de la Penitencia, perteneciente a los extintos ermitaños agustinos, al provincial de España de la orden de Predicadores (1286)

2. Bula de Honorio IV autorizando la incorporación del convento de Santa María Magdalena de Valencia a la orden de Predicadores (1286)

3. Patentes del maestro general de la orden de Predicadores, fray Munio de Zamora, confirmando la incorporación a la misma del convento de Santa María Magdalena de Valencia (1287)

4. El papa Bonifacio VIII ratifica la transmisión de la casa de la Penitencia al convento de Santa María Magdalena de Valencia (1297)

5. Breve apostólico reincorporando el convento de Santa María Magdalena de Valencia a la orden de Predicadores (1547)

6. El provincial de Aragón fray Juan Izquierdo remite a las religiosas bajo su jurisdicción copia de los decretos tridentinos y constituciones del capítulo general de la orden de Predicadores, celebrado en Bolonia en 1564, sobre regulares y monjas (s. a.)

7. Sor María de Jesús, religiosa del convento de Santa María Magdalena de Valencia, refiere a Felipe IV los graves desórdenes habidos en este cenobio y reclama la implicación de la corona para su reformación (1631)

8. Testamento de sor Luisa Tiburcia Vidal, religiosa de del convento de Santa María Magdalena de Valencia (1651)

9. El provincial de Aragón fray Juan Tomás de Rocabertí publica un breve pontificio, despachado a instancias de la corona, contra las denominadas devociones de monjas (1665)

10. Informe del provincial de Aragón fray Juan Tomás de Rocabertí a la reina gobernadora doña Mariana de Austria sobre los desórdenes del convento de Santa María Magdalena de Valencia (1667)

11. Descripción de las fiestas organizadas por el convento de Santa María Magdalena de Valencia con motivo de la elevación al solio pontificio de Benedicto XIII (1724)

12. Resumen de lo acontecido en el convento de Santa María Magdalena de Valencia durante la Guerra del Francés (1808-1814)

13. Inventario de los legajos y manuscritos del antiguo archivo del convento de Santa María Magdalena depositados en la sección Clero del Archivo del Reino de Valencia

APÉNDICE DOCUMENTAL II

1. Ingresos de religiosas en el convento de Santa María Magdalena de Valencia (1240-1469)

2. Ingresos y dotes de las religiosas del convento de Santa María Magdalena de Valencia (1470-1824)

3. Prioras del convento de Santa María Magdalena de Valencia, desde el año de su fundación hasta 1704

4. Prioras del convento de Santa María Magdalena de Valencia, desde 1704 hasta 1787

5. Prioras del convento de Santa María Magdalena de Valencia, desde 1788 hasta su extinción

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

ÍNDICE ONOMÁSTICO DE RELIGIOSAS DOMINICAS

ÍNDICE ONOMÁSTICO Y TOPONÍMICO GENERAL

PRÓLOGO

El libro que nos ofrece Emilio Callado sobre las monjas de Santa María Magdalena de Valencia, y que tengo el honor de prologar, supone una importante contribución a la historia de las dominicas de la antigua Provincia de Aragón en general, y de las valencianas en particular, sobre las cuales apenas sabíamos algo. Debe subrayarse que el estudio de las religiosas españolas ha experimentado en los últimos años un extraordinario empuje historiográfico. Numerosos cenobios han sido analizados desde diferentes perspectivas –literaria, cultural, artística, etcétera– acordes a la nuevas metodologías, presentándose por vez primera el fenómeno conventual bajo una óptica científica. Así, por citar algunos casos circunscritos al ámbito catalano-aragonés, deben referirse los trabajos de C. Soriano para las clarisas, o los de R. M.ª Alabrús y el mismo profesor Callado si de dominicas hablamos. M. Andrades, C. Rodríguez o G. Nieva han hecho lo propio con las religiosas castellanas.

Ciertamente, el análisis de la espiritualidad religiosa femenina en España y América cuenta con importantes aportaciones debidas a investigadores de prestigio, como E. Lehfeldt (Burlington, 2005), K. Myer (Oxford, 2003) y sobre todo J. Bilinkoff, para la dominica sor María de Santo Domingo. Una aproximación a las hijas de santo Domingo –después de las franciscanas, las más numerosas en España– viene de la mano de dos autoras bien conocidas, esto es, de M. Lehmijoki-Gardener (New Jersey, 2005) y de la hispanoamericana T. Herzog (Chicago, 2009), con el análisis de las dominicas italianas sor Osanna de Mantua y sor Lucía Brocadelli. Uno de los mayores expertos para Valencia es sin duda S. Haliczer, gran conocedor de la Inquisición en este antiguo reino. Éste último ha estudiado los ejemplos de varias dominicas locales en su Female mystics in the Golden Age of Spain (Oxford, 2002), aunque sin apenas referencias al convento y las mujeres que ahora nos ocupan, acaso porque se disponía de muy poca documentación, con la que sí ha contado Emilio Callado, auténtico perito en los archivos eclesiásticos valencianos.

Nuestro joven autor, profesor agregado en la Universidad CEU-Cardenal Herrera, es ya un veterano especialista en historia de la Iglesia, sobre la que ha publicado diversas monografías con importante impacto en la comunidad científica. Junto a V. Pons, Archivero de la Catedral de Valencia, coordina el Aula Pérez Bayer para el estudio y divulgación del patrimonio documental de la seo valentina. Es también secretario general de la Academia de Historia Eclesiástica de Valencia y miembro, entre otras asociaciones, del Stituto Storico Domenicano y del Instituto Histórico de la Provincia Dominicana de Aragón. Dirige el Grupo de Investigación Iglesia y sociedad en la Valencia Moderna (ISVaM), integrado por profesores de la Universitat de València, la Facutad de Teología San Vicente Ferrer, la Universidad Católica de Valencia y las Universidades CEU Abat Oliba y Cardenal Herrera, y financiado desde 2007 por la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España, a través de los Proyectos «Diccionario general de historia eclesiástica de Valencia», «San Juan de Ribera cuatrocientos años después: su vida, obra y afanes a la luz del siglo XXI» o « La Catedral Ilustrada. Iglesia, sociedad y cultura en la Valencia del siglo XVIII ». Colabora asimismo con el Grupo de Investigación «La trayectoria del pensamiento de la orden de Predicadores en la Época Moderna», dirigido por R. M.ª Alabrús.

Adentrarse, como lo ha hecho en esta ocasión Emilio Callado, en una investigación sobre las dominicas del convento de Santa María Magdalena de Valencia suponía un gran reto, por cuanto existían muy pocos datos y escasasísimas fuentes. De gran mérito resulta el elenco de monjas que nos ofrece, cuyo estudio prosopográfico –particularmente de sor Inés Sisternes de Oblites– revela la importancia de dicho establecimiento religioso a lo largo de varios siglos.

Un cenobio decisivo para la historia de la Iglesia valentina que debió su origen a las dominicas italianas, quienes hacia 1240 enviaron a la capital del Turia dos hermanas, de apellido Romaní, y a sor Catalina de Pesaro, fundadoras de la primitiva comunidad magdaleniense, como bien referirán F. Diago en su Historia de la Provincia de Aragón de la orden de Predicadores (Barcelona, 1599); el Compendio histórico del real convento de Santa María Madalena de religiosas del Gran Patriarca santo Domingo (Valencia, 1725) de V. Beaumont de Navarra; o las Fiestas centenarias con que la insigne, noble, leal y coronada ciudad de Valencia celebró en el día 9 de octubre de 1738 la quinta centuria de su christiana conquista (Valencia, 1740), de J. V. Ortí y Mayor. Tan importante empresa fundacional ha de enmarcarse en la estrategia expansionista llevada a término por fray Raimundo de Peñafort, confesor del rey Jaime I, a quien convenció para secundar las actividades misioneras. Por tanto, cómo no recordar que una hija de Arnaldo de Villanova profesó en el convento de las magdalenas, o el impacto de la reforma savoranoliana en las religiosas dominicas españolas, como sor María de Santo Domingo.

Gracias a la localización de algunos de los fondos documentales de este extinto establecimiento religioso, dados por perdidos hasta ahora, el profesor Callado ha podido reconstruir la trayectoria del mismo. Su obra se convierte así en la primera historia de Santa María Magdalena, en el sentido más actual del término. Todos los capítulos del libro son esclarecedores; especialmente el dedicado al siglo XVI, estupendo en mi opinión. El estudio queda completado por un apéndice documental de gran valor, con el que –reconoce el propio autor en su introducción– quedará preservado para las generaciones futuras un material cuyo mal estado podría hacerlo desaparecer.

No queda más que felicitar a Emilio Callado y a los editores por ofrecernos este auténtico regalo que enriquece notablemente nuestro conocimiento de la vida religiosa valenciana, pero también de la Corona de Aragón y del ámbito hispánico en general.

Madrid, julio 2013

ENRIQUE GARCÍA HERNÁN

Investigador científico CSIC

INTRODUCCIÓN

La preocupación por las órdenes religiosas como objeto de investigación, análisis e interpretación histórica hace tiempo que empezó a liberarse de tonos hagiográficos tradicionales, planteamientos y lenguajes clericales para convertirse en territorio de historiadores de oficio.1 Ya en la década de los sesenta del pasado siglo los monasterios medievales franceses eran estudiados sistemáticamente con criterios acordes a los nuevos tiempos. En España, donde la historia del clero regular abandonó los claustros con posterioridad, ha sido uno de los capítulos más y mejor atendidos por la historiografía de las últimas décadas, al menos para la época moderna.2 Aunque no todas las religiones ni todos los lugares se han beneficiado por igual de esta tendencia. Los dominicos de la Provincia de Aragón, por ejemplo, continúan sin suscitar suficiente interés entre los investigadores, pese a los meritorios esfuerzos de algunos trabajos bastante recientes.3 Ni siquiera los grandes establecimientos blanquinegros, diseminados a lo largo y ancho de los territorios de la antigua Corona de Aragón, cuentan con estudios adecuados. No los masculinos, desde luego. Pero menos los femeninos, prácticamente ajenos al protagonismo cobrado por las mujeres en el proceso de renovación temática y metodológica experimentado por la historia4 y su impacto en el análisis de las órdenes religiosas.5

Quizá sea el caso valenciano uno de los más elocuentes. De los conventos monjiles aquí fundados por la orden de Predicadores desde la Reconquista cristiana, poco se sabe más allá de los datos consignados en las obras de carácter general que tratan de pasada algún aspecto de la vida monacal,6 a menudo desde una perspectiva eminentemente economicista;7 o en las propias crónicas dominicanas, de las que la obra clásica del padre Francisco Diago constituye el mejor exponente.8 Mucho han tenido que ver en ello las vicisitudes padecidas por estos establecimientos como consecuencia tanto de la desamortización de bienes eclesiásticos y la desaparición de algunas de las comunidades religiosas como de la guerra de 1936. Unas y otras motivaron la dispersión de su documentación histórica, azarosamente repartida entre los principales archivos del Estado, cuando no la irreparable pérdida de la misma.9

Véase sino el panorama ofrecido por los tres cenobios femeninos asentados en la capital del Turia. Santa María Magdalena, en la partida de Na Rovella y decano de todos ellos, con anterioridad a la debacle documental de los siglos XIX y XX tuvo la fortuna de ser historiado, sólo en parte y con criterios alejados todavía del rigor científico propio de las Luces, como ya se verá. Desde una perspectiva algo más moderna, no hace tanto tiempo, fray Adolfo Robles Sierra se ocupó in extenso de Santa Catalina de Siena, levantado en la postrera década del Cuatrocientos junto al portal de los Judíos y – a diferencia de los otros dos conventos– todavía en pie y activo a las afueras de la ciudad.10 En 1667, frente a un segundo portal, el de los Inocentes, iniciaba su andadura la última fundación religiosa que interesa, Nuestra Señora de Belén, la de más corta vida y la peor conocida con diferencia.11

Así las cosas no resulta difícil justificar el trabajo que ahora se presenta, dedicado al primero de estos establecimientos durante los casi seis siglos que sus muros permanecieron en pie: el real convento de Santa María Magdalena de Valencia. Que nadie espere, no obstante, una historia definitiva de éste, ni siquiera completa en el sentido estricto del término, puesto que la escasa documentación conservada no la ha permitido. Trataríase, en todo caso, de una aproximación a la misma, entre los orígenes del cenobio, inmediatamente posteriores a la Reconquista de la ciudad, y su desaparición, que siguió a la exclaustración decimonónica, elaborada a partir de fuentes de muy distinta calidad y procedencia.

Entre las impresas, además de las líneas dedicadas a nuestras monjas por el padre Diago,12 merecen destacarse otras de mayor enjundia. Especialmente el Compendio histórico del real convento de Santa María Madalena de religiosas del Gran Patriarca santo Domingo de la ciudad de Valencia. Ilustrado con las noticias de heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, de fray Vicente Beaumont de Navarra, publicado en las prensas valentinas de Juan González, junto al molino de Na Rovella, el año 1725. Este fraile oriundo de Xàtiva, venido al mundo allá por 1683, había vestido el hábito dominicano con el nuevo siglo en el convento de Predicadores de Valencia, donde leyó un tiempo Artes y Teología.13 El religioso, graduado también en Filosofía por el Estudi General y examinador sinodal de la diócesis de Teruel, «predicava con aplauso y era tenido por sugeto benemérito de los empleos de la Provincia». Ninguno de tales oficios obtuvo, sin embargo, debido a su muerte prematura, en 1728, y a su pasión por el arte y la historia. Dos obras confirman este último extremo, una Breve y devota descripción de la gloriosa celda del padre san Luis Bertrán, acreditada con singulaes prodigios y favores celestiales, venerada en el real convento de Predicadores de Valencia, aparecida en la imprenta de José García en 1722, y la que ahora nos ocupa sobre Santa María Magdalena.14

V. Beaumont de Navarra, Compendio histórico del real convento de Santa María Madalena de religiosas del Gran Patriarca santo Domingo de la ciudad de Valencia. Ilustrado con las noticias de heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, 1725.

La ópera magdaleniense del padre Beaumont de Navarra –dedicada al entonces capitán general del reino don Luis Riggio y Branciforte y promovida por don José Salcedo Enríquez de Navarra, caballero de la orden de Montesa, comendador de Borriana y probablemente emparentado con la casa de Ariza, muy vinculada al convento de Na Rovella a través de algunas de sus monjas– tuvo sus orígenes en la memoria de las fiestas organizadas por esta comunidad en 1724 con ocasión de la coronación pontificia del papa Benedicto XIII, religioso de la orden de Predicadores. Escuchémoslo en palabras del propio autor, cuyo barroquismo y ampulosidad anunciarían el tono de su composición, gestada a la mayor gloria del hábito blanquinegro:

Ya pues no se estrañará resuenen los ecos de la fama prompta a publicar los trofeos del real monasterio de Santa María Madalena, pensil frondoso que entre los deliciosos de Valencia plantó para los divinos recreos y abundantes cosechas de frutos de santidad el espíritu del gran patriarca santo Domingo en sus hijas ha depositado, quando se perciben los festivos aplausos con que su real magnanimidad solemnizó en su templo la exaltación dichosa de nuestro santíssimo padre Benedicto XIII a la Apostólica Silla, coronando con la tiara todos los timbres de su dominicana familia. La noble liberalidad, congénita al generoso espiritu de sus hijas, que fue admiración universal con tan festivos como costosos aparatos, motivó el más cordial afecto a que no quedassen sepultadas memorias de tan manirrota bizarría entre las cenizas del olvido. Y como era preciso darles origen a tan ilustres destellos de la más religiosa piedad y fervorosa gratitud a los divinos favores, por ser éste uno de los más crecidos que ha podido en estos calamitosos tiempos feriar la divina benignidad a la dominicana estirpe, gloriosa con este laurel in[e]sperado, pareció executiva la narración, aunque compendiosa, de la grandeza de tan real casa. Pero como ésta, no tanto es por lo que en lo material la ilustran prerrogativas bien singulares, sino las que desabrochó la gracia en los ángulos más ocultos de sus estancias, depositando sus tesoros en varias prodigiosas heroínas, preciso es texer de algunas más insignes un catálogo, con algunas noticias de la fundación y aprecio que con los reyes, pontífices y príncipes siempre ha sido famoso este real monasterio. Ya aquí se descubre el principal argumento de este compendio, siendo el motivo la celebridad referida, a dexar correr la pluma para formar un escorzo, aunque con toscas pinzeladas de mal distribuidas sombras, de la grandeza de este real convento, que pedía volumen más dilatado.15

Efectivamente, junto a la Descripción breve de la solemne fiesta con que el real convento de Santa María Madalena de religiosas dominicas de la ciudad de Valencia solemnizó a exaltación de nuestro santíssimo padre Benedicto XIII a la Apostólica Silla y la Oración panegyrica que en la solemne acción de gracias con que celebró el real y religiosíssimo convento de Santa María Madalena de religiosas dominicas de la ciudad de Valencia la exaltación a la tiara de nuestro muy santo padre Benedicto XIII predicó el trinitario fray Bartolomé Cases,16 aparecería la historia de esta fundación religiosa elaborada –si hemos de creer a su responsable– en apenas unos meses.17 Treinta y dos extensos capítulos la integraron, repartidos en trescientos veinte folios. Para su elaboración contó fray Vicente con fuentes de primera mano conservadas en el antiguo archivo de las magdalenas. Destacan entre ellas un par, descritas por él mismo al final de la obra. La primera,

... un libro manuscrito que se escrivió cerca de ducientos años, y quando se formó recogieron en él todas las memorias antiguas del monasterio. En él se trata de su fundación, de la venida de sus venerables fundadoras de Italia, de las dotaciones magníficas que para ella hizieron los reyes; ay un extracto por anales de las bulas apostólicas y privilegios reales. Se hallan escritos los ingressos y professiones de todas las religiosas, que desde el año 1247, siete años después de la fundación, hasta el presente 1725 vistieron en hábito, los dotes que traxeron, en qué especie y en dónde se cargaron; el año, mes y día en que murieron, que con esta puntualidad creo ay muy pocos libros en muchas religiones; ay sylabo por anales de las prioras que le han governado, desde las fundadoras asta oy, lo que han hecho en beneficio del convento hasta nuestros tiempos.18

El segundo de los libros aludidos por el religioso sería

... el indículo de las religiosas difuntas, que se lee en el coro después del martyrologio, según antiguo estilo. En él ay, con autoridad de los superiores, singulares elogios en latín de algunas religiosas de insigne santidad.19

Lástima que el padre Beaumont de Navarra sacrificara el rigor de la crítica histórica en aras de una historia impoluta –hagiografía, podría decirse– de sus hermanas de hábito, dejándose llevar demasiado a menudo por leyendas y tradiciones con escaso fundamento o pasando por alto los episodios menos edificantes acaecidos entre los muros de Santa María Magdalena. Tan particular estilo valdría al dominico los reproches de su más aventajado discípulo, no otro que fray José Teixidor, exponente destacado –junto a los padres Luis Galiana, Jacinto Segura y Bartolomé Ribelles– de una nueva generación de frailes artífices de la denominada escuela historiográfica del convento de Predicadores de Valencia.20 De fray Vicente escribiría lo siguiente el padre Teixidor:

Sus vivíssimos talentos lo hicieron poeta latino y castellano, grande humanista y noticioso en todo género de historia, sacra y profana. En ésta le faltó el buen gusto de la crítica, por lo que se tragava i adoptava qualquiera cosa sin detenerse a examinar su verdad y fundamento; y assí llenó de narraciones fabulosas su libro Compendio histórico del convento de Madalenas.21

Todo apunta a que fray José trataría de enmendar los yerros de su maestro, e incluso los del padre Diago, componiendo su propia historia del convento de Santa María Magdalena a partir de las escrituras antiguas localizadas en su archivo. En 1764 revelaba a fray Luis Galiana el estado de esta investigación:

... tengo trabajada i concluida en borrador una larguíssima Disertación de la fundación del convento de Madalenas, contra lo que escrivieron Diago y Beaumont, probado todo con escripturas de aquellos tiempos. Si se proporcionare ocasión, avisaré al amigo Christianópulo,22 pues si en los Anales siguen a Diago i Beamont errarán enormemente.

Cuatro años más tarde –en este caso a un anónimo corresponsal residente en Roma– el padre Teixidor ofrecía nuevas noticias sobre otros escritos magdalenienses debidos a su pluma:

Yo tengo concluido dos tomos en folio mayor de Observaciones críticas a las antigüedades de Valencia, en que trato de sus fundadores i de todos sus templos, conventos, etcétera, assegurando su antigüedad por noticias sacadas de privilegios i escrituras auténticas que he leído i copiado en los archivos públicos i en los particulares de cada iglesia i convento. Tuve la mira de exterminar las monstruosas fábulas creídas de todos; i porque no son pocas las de nuestro convento de Madalenas, discurro no le será ingrata su noticia... Amigo, el deseo de que se escriva la pura verdad i la buena lei que le devo i le professo me ha forzado a resumir lo que concierne al convento de Madalenas, i tengo difussamente en mi tomo 2 de Observaciones críticas (libro 4, capítulo 15), sometiéndolo todo a la prudente censura de vuestra paternidad. De lo que concierne el abandono del govierno de nuestra orden de dichas monjas escriví un largo qüaderno, que me copió el padre Fortún i se le llevó el padre reverendíssimo [fray Juan Tomás de Boxadors], cuya bendición estimaré que vuestra paternidad me impetre.23

Serían estos últimos papeles, apenas una docena de folios, los únicos llegados hasta nuestros días.24 Desde su publicación en 1895 la historia de las dominicas de Na Rovella se había dado por cerrada, como consecuencia de la desaparición de su archivo. Cierto que parte de la documentación magdaleniense fue a parar al Archivo del Reino de Valencia, cuyos fondos custodian una veintena de cajas, entre manuscritos y legajos;25 y en muy menor medida al Archivo Histórico Nacional.26 Lamentablemente, siendo las fuentes económicas las únicas que preocupaban a los desamortizadores, interesados en las riquezas y títulos conventuales pero no en otro tipo de documentos, poco es lo que puede aprovecharse para historiar Santa María Magdalena, entre libros de capbreves, racionales de doblas, aniversarios y misas, escrituras de tierras y censales, colectas, actas de compraventa, etcétera.27

Así estaban las cosas cuando hace algún tiempo hallamos en el archivo del actual convento de Santa Catalina de Siena –donde quedó integrada nuestra comunidad religiosa tras la exclaustración– el Libro antiguo de la fundación y privilegios del convento de Santa María Madalena y yngresos de religiosas, empleado en su día por los padres Diago, Beaumont de Navarra y Teixidor para la elaboración de sus estudios sobre las magdalenas y dado por perdido.28 El manuscrito en cuestión, compuesto por casi un centenar de folios, en valenciano y castellano, a veces numerados y encuadernados en pergamino, corresponde a distintas épocas y presenta varias partes. Se inicia con un breve listado de Las monjas que hoy viven en Santa María Madalena de Valencia, que contamos 25 de abril 1611,29 al que sigue un Memorial, inventari i registre de moltes coses notables pertanyents a est insigne convent de la gloriosa apostolessa Sancta Maria Madalena, hasta 1548.30 Viene a continuación la Dotatió del cenobio, que enlaza con las Gràties de papes y privilegis de reys.31 Más adelante se incluyen unas líneas sobre Les fundasions que se an fet de les relijioses que an ejit de aquest convent.32 Las Priores, entre los años 1240 y 1703, con sus nombres, apellidos y mandatos, ocupan los siguientes veinticinco folios.33 Mayor espacio se dedica a las Religioses y dots de aquelles, también desde la fundación y hasta 1824 en este caso.34 El volumen se cierra con un registro de Censals de 1378 a 154135 y tres hojas sueltas de desigual contenido.36

Libro antiguo de la fundación y privilegios del convento de Santa María Madalena y ingresos de religiosas. Archivo del Real Convento de Santa Catalina de Siena. Valencia.

Pese al cuidado y atención con que sus presentes propietarias guardan este libro, no todo él presenta igual estado de conservación. Son muchas las páginas ilegibles como consecuencia de la tinta empleada en su escritura, responsable con el paso de los años de infinitos emborronamientos y roturas del papel, con la consiguiente pérdida de información. Para preservar las partes todavía aprovechables empezamos a trabajar sobre el manuscrito tiempo ha, completando sus lagunas con los datos proporcionados al respecto de Santa María Magdalena por los padres Diago, Beaumont de Navarra y Teixidor, más las fuentes depositadas en el Archivo del Reino de Valencia e Histórico Nacional, ya mencionadas. También ha sido consultado el de la Corona de Aragón, en cuyos registros de Cancillería Real, para el medievo sobre todo, y Consejo de Aragón, en el caso de los siglos XVI y XVII, se ha localizado alguna documentación de interés.37 Casi nada hemos hallado en el de Simancas o en el Histórico de la Antigua Provincia Dominicana de Aragón, y muy poco en el General de la Orden de Predicadores, en Roma. Deben añadirse, por último, las crónicas inéditas del convento de Predicadores de Valencia, cuyo ascendiente sobre las magdalenas se traduciría en toda suerte de noticias a propósito de ellas, anotadas por hombres, no se olvide, y desde la superioridad que confería el hábito masculino.38

El resultado de todo ello es el libro que ahora se presenta, articulado en dos partes. La primera analiza, a través de nueve capítulos, los momentos cruciales en la historia de Santa María Magdalena. Los orígenes, caracterizados por la plena incorporación de sus moradoras a la orden dominicana y los efectos derivados de la claustra bajomedieval. Durante la modernidad reforma y resistencia coparon el protagonismo de la vida comunitaria en Na Rovella, afectada desde el Setecientos por la secularización general más o menos presente en todos los claustros españoles. Y finalmente la Guerra del Francés y sus consecuencias, epílogo de este cenobio recién inaugurada la época contemporánea. Un apéndice documental constituye la segunda parte del estudio, integrada por una selección de piezas de gran valor histórico distribuidas en dos categorías. Primero documentos independientes, como bulas y breves fundacionales, otras declaraciones pontificias relacionadas con el convento, decretos de las autoridades blanquinegras dirigidos a sus monjas, testamentos de éstas y algunos escritos más con ellas relacionadas. Y a continuación las nóminas completas de religiosas, su fecha de ingreso, edad, vestición de hábito, dote e incluso defunción en ocasiones; y prioras, en su mayoría acompañadas por el balance de sus gobiernos. La mayor extensión de este apartado final del apéndice queda justificada por sí sola en un trabajo de las presentes características. Más aún si se atiende a que pocas veces las incursiones en el pasado de cenobios y monasterios –los de la orden de Predicadores muy particularmente– disponen de una información tan rica, variada y sin interrupciones temporales.

Toda obra es deudora de alguien o de algo, y ésta lo es en muchos sentidos. Por supuesto de los proyectos de investigación que la acogieron. El primero, San Juan de Ribera cuatrocientos años después: su vida, obra y afanes a la luz del siglo XXI (Universidad CEU-Cardenal Herrera y Ministerio de Ciencia e Innovación), por mí dirigido, posibilitó la puesta en marcha del trabajo, cuya conclusión y publicación debe atribuirse a un segundo, La Catedral Ilustrada. Iglesia, sociedad y cultura en la Valencia del siglo XVIII (Universidad CEU– Cardenal Herrera y su continuación, bajo idéntica denominación, a través del correspondiente I+D del Ministerio de Economía y Competitividad), encabezado también por quien suscribe estas líneas. Las sugerencias y comentarios de Vicent Pons hicieron lo suyo, como también la revisión de los textos en valenciano por parte de Vicent F. Garcia y el inmerecido prólogo de Enrique García. El débito es infinito con la actual comunidad de monjas dominicas de Santa Catalina de Siena y su priora, quienes facilitaron la investigación poniendo a disposición del autor los antiguos fondos archivísticos de las extintas magdalenas. Pero es a Alfonso Esponera, verdadero Deus ex machina del presente estudio, a quien más deben las líneas que siguen. De él fue la idea original y suyos han sido los ánimos y consejos que la han acompañado en su desarrollo, de principio a fin. Los errores sólo a quien escribe pueden achacársele.

1. T. Egido, «Historiografía del clero regular en la España Moderna», en A. Cortés Peña y M. L. López-Guadalupe Muñoz (eds.), La Iglesia española en la Edad Moderna. Balance historiográfico y perspectivas, Madrid, 2007, pp. 22-23.

2. E. Martínez Ruiz (dir.), El peso de la Iglesia. Cuatro siglos de órdenes religiosas en España, Madrid, 2004.

3. R. M.ª Alabrús Iglesias (ed.), Tradición y modernidad. El pensamiento de los dominicos en la Corona de Aragón en los siglosXVII y XVIII, Madrid, 2011; La memoria escrita de los dominicos, Sant Cugat, 2012; y La vida y la sociabilidad de los dominicos, Sant Cugat, 2013.

4. J. Amelang et alii, Historia y género. Las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea, Valencia, 1990.

5. Un repaso sobre el estado de la cuestión de los claustros femeninos, en la España Moderna y para las distintas órdenes religiosas, en M. Reder Gadow, «Las voces silenciosas de los claustros de clausura», Cuadernos de Historia Moderna, 25 (2000), pp. 279-338. Más recientes son las aportacione recogidas en F. J. Campos y Fernández de Sevilla (coords.), La clausura femenina en España, San Lorenzo del Escorial, 2004, y La clausura femenina en el Mundo Hispánico: una fidelidad secular, San Lorenzo del Escorial, 2011; y M.a I. Viforcos Marinas (coord.), Historias compartidas. Religiosidad y reclusión femenina en España, Portugal y América, siglos XV-XIX, León, 2000, y Fundadores, fundaciones y espacios de vida conventual: nuevas aportaciones al monacato femenino, León, 2005, este último junto a M.a D. Campos Sánchez-Bordona.

6. C. Sarthou Carreres, Monasterios valencianos: su historia y su arte, Valencia, 1943.

7. M.a D. Cabanes Pecourt, Los monasterios valencianos. Su economía en el sigloXV, Valencia, 1974. 2 vols.

8. F. Diago, Historia de la Provincia de Aragón de la orden de Predicadores, desde su origen y principio hasta el año de mil y seyscientos, Barcelona, 1599.

9. J. Cortés y V. Pons, «Geografia dels monestirs valencians en la Baixa Edat Mitjana», en Santes, monges i fetilleres. Espiritualitat femenina medieval, Valencia, 1991, p. 77.

10. A. Robles Sierra, Real monasterio de Santa Catalina de Siena. Proyección y fidelidad, Valencia, 1992.

11. J. Teixidor, Antigüedades de Valencia, Valencia, 1895, vol. II, p. 246. Sobre ella trabajamos ahora a partir de la localización del inédito Libro de fundación del monasterio de Nuestra Señora de Belén de Valencia, dado por perdido hasta hoy y localizado en el Archivo del Convento de la Inmaculada Concepción de Torrent, redactadas ya estas líneas.

12. F. Diago, Historia de la Provincia de Aragón..., op. cit., ff. 254-255v.

13. V. Pascual y Beltrán, Játiva biográfica, Valencia, 1931, vol. II, pp. 85-86. Según las crónicas blanquinegras «vistió el ábito en este convento a 20 de febrero 1700 i professó en 21 de febrero 1701». BUV. Ms. 933, J. Teixidor, Necrologio de este real convento de Predicadores de Valencia. Devidas memorias a sus hijos nativos con extensión en los más ilustres recogidas de monumentos antiguos y fidedignos. Tomo 4. Contiene los difuntos desde el año 1478 hasta 1775, p. 333.

14. Una tercera y más breve composición atribuida al padre Beaumont de Navarra sería la Carta dirigida a mossén Miguel Pujalte recomendándole el cuidado y asistencia de sor Beatriz Ana Ruiz, de la tercera orden de san Agustín, escrita en Orihuela en abril de 1711. Apareció inserta en la vida que, sobre esta venerable religiosa, debemos al maestro fray Thomás Pérez. V. Ximeno, Escritores del reyno de Valencia, Valencia, 1749, vol. II, pp. 50 y 214-215.

15. V. Beaumont de Navarra, Compendio histórico del real convento de Santa María Madalena.., op. cit., Motivo y argumento de este tratado, s. p. A propósito de la consolidación del despliegue publicístico de carácter hagiográfico consolidado en esta centuria por parte de muchas órdenes religiosas, y de la que la obra que nos ocupa constituyó un claro exponente en el caso de los dominicos valencianos, véase A. Atienza López, «Las crónicas de las órdenes religiosas en la España Moderna. Construcciones culturales y militantes de época barroca», en A. Atienza López (ed.), Iglesia memorable. Crónicas, historias, escritos... a mayor gloria. Siglos XVI-XVIII, Madrid, pp. 25-50.

16. Véase la nota 12 del capítulo 8.

17. Lo confirma el capuchino fray Francisco Sirera, encargado por el vicario general de la sede vacante de la correspondiente aprobación para la edición de la obra, «que publica [el padre Beaumont de Navarra] en tan breve tiempo que no sé cómo le ha tenido para leer solamente los monumentos manuscritos de que la ha formado, que los impressos que da por toda ella pedían muchos años de estudio». V. Beaumont de Navarra, Compendio histórico del real convento de Santa María Madalena..., op. cit., Aprobación, s. p.

18. Ibíd., Nota de la calificación de los monumentos de que se ha formado este compendio,

19. Ibíd.

20. A. Esponera Cerdán, «La escuela historiográfica del convento de Predicadores de Valencia en el siglo XVIII», en Qué es la historia de la Iglesia. Actas del XVI Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1996, pp. 397-420. Sobre fray José Teixidor, concretamente, véase su mejor aproximación biográfica, con un repertorio bibliográfico completo, a cargo de A. Esponera Cerdán, «El historiador dominico fray José Teixidor», en E. Callado Estela (coord.), Valencianos en la Historia de la Iglesia III, Valencia, 2009, pp. 149-194.

21. BUV. Ms. 933, J. Teixidor, Necrologio.., op. cit., Tomo 4, p. 333.

22. El padre Christianópulo había acompañado al maestro general de la orden de Predicadores en la visita girada a las Provincias españolas, recogiendo informaciones históricas para incorporar a los proyectados Annales ordinis Praedicatorum. Véase al respecto V. Beltrán de Heredia, «Examen crítico de la historiografía dominicana en las Provincias de España y particularmente en Castilla», Archivum Fratrum Praedicatorum, xxxv (1965), pp. 195-248, y A. Esponera Cerdán, «Aproximación a la historiografía dominicana ibérica desde el Renacimiento hasta la Ilustración (siglos XVI-XVIII)», Archivo Dominicano, xxiv (2003), pp. 107-148.

23. A Gop. XIII, 21100, ff. 123-127v.

24. J. Teixidor, Antigüedades de Valencia..., op. cit., vol. II, pp. 113-127.

25. El catálogo completo de los mismos –cuyo grueso ocupa la documentación referente a los siglos XVII y XVIII, mucho menos del XVI y XIX y nada del XIII y XIV– se ofrece en el apéndice documental I, doc. 13.

26. Fundamentalmente el lejajo 7479 de la sección Clero, bajo la rúbrica Dominicas. Convento de Santa María Magdalena de Valencia. Otras secciones albergan también documentación sobre el cenobio, en especial Nobleza. En el antiguo archivo de los Duques de Fernán Núñez (carp 27, doc. 67) se guarda un privilegio alfonsino de 1331. Por su parte, en el de los Duques de Osuna, los registros localizados son los siguientes: carp. 152, docs. 1, Fragmento de una escritura de quitación de un censal por el convento de Santa María Magdalena de Valencia a favor de María Enríquez de Luna, duquesa viuda, en nombre de su hijo Juan de Borja, sobre el lugar de Castellón de Rugat (1418), y 12, Escritura por la que Alduina Çavall, priora del monasterio de Santa María Magdalena de Valencia, junto con las monjas del mismo, hace quitamiento de parte de un censal cargado sobre la Baronía de Castellón de Rugat, a favor de María Enríquez [de Luna] , duquesa viuda de Gandia, como curadora de su hijo Juan de Borja, como poseedor de dicha baronía que había comprado el II°duque de Gandia (1503); carp. 159, doc. 1, Traslado de una cláusula de transacción firmada el 9 de diciembre de 1447 por la priora y monjas de Santa María Magdalena de Valencia y por Johanes Civera, por la que éste cede, a su hermana monja y al monasterio, la sexta parte de dos censales cargados sobre las aljamas del Real [de Gandia] y Beniopa (1500); carp. 170, doc. 15, Escritura por la que Alduina Çavall, priora del convento de Santa María Magdalena de Valencia, hace quitación de un censal que había cargado Pedro Luis de Borja, duque de Gandia, sobre la casa y plaza de San Lorenzo, a favor de Juan, duque de Gandia (1506); y carp. 802, doc. 9, Parte de un proceso del convento de Santa María Magdalena de Valencia contra el duque de Gandia (1486).

27. Quizá constituyan una excepción los listados de profesiones religiosas y prioratos, para el Archivo del Reino de Valencia, o el testamento de algunas religiosas, si al Archivo Histórico Nacional nos referimos.

28. Junto a él se halla un muy somero resumen del mismo –con alguna otra información, también muy breve y sin constar su procedencia– a cargo del padre T. Echarte, mecanografiado en 1983 y titulado Convento de Santa María Magdalena. Monjas dominicas de Valencia.

29. ARCSCS. Fondo Magdalenas. Libro antiguo de la fundación y privilegios..., s. f.

30. Ibíd., ff. 1-4v.

31. Ibíd., ff. 5-10v, 11-14v y 15-22v.

32. Ibíd., ff. 23-23v.

33. Ibíd., ff. 24-49v.

34. Ibíd., ff. 27bis-76v.

35. Ibíd., s.f.

36. La primera vuelve sobre las magdalenas valencianas fundadoras de otros conventos, la segunda una toma de hábito y la tercera las fechas de fallecimiento de las últimas religiosas de la comunidad de Na Rovella. Ibíd., s. f.

37. Igualmente, en la sección Diversos. Conde de Sástago, pueden consultarse algunos documentos de carácter económico, referentes a loaciones de censales por parte del convento así como ventas de bienes inmuebles operadas desde comienzos de la modernidad hasta finales del Seiscientos. ACA. Diversos. Sástago. Leg. 236, doc. 135a, y Leg. 239, docs. 134 y 136.

38. Conservados en la Biblioteca Universitaria de Valencia. Además del citado Necrologio de J. Teixidor se trataría básicamente de las siguientes obras: F. Sala, Historia de la fundación y cosas memorables del real convento de Predicadores de Valencia (Mss. 162-163); J. Falcó, Historia de algunas cosas más notables pertenecientes a este convento de Predicadores de Valencia (Ms. 204); y J. Pradas, Memoria de las cosas sucedidas en este convento desde el año 1603 hasta 1628 (Ms. 529).

PRIMERA PARTE

Capítulo 1

EN LOS ALBORES FUNDACIONALES

A comienzos del Trescientos el castellano Domingo de Guzmán fundó la orden de Predicadores, cuyos orígenes no pueden disociarse de la herejía cátara o albigense, como tampoco de las nuevas formas de religiosidad que el Occidente cristiano demandaba acorde con los tiempos y que el monacato cisterciense difícilmente podía ofrecer. La reconquista espiritual que el de Caleruega defendía pasaba por proporcionar a los obispos un instrumento a través del cual llevar a los creyentes el mensaje de la Iglesia, de ahí la importancia de la predicación. Claro que ésta no debía seguir siendo obra de monjes apartados del mundo y encerrados en sus monasterios, como hasta entonces, sino de hombres formados para ello y conocedores de la sociedad que les rodeaba. El concilio de Letrán, sin embargo, había decretado la prohibición de nuevas órdenes religiosas. Ello motivó que el proyecto dominicano hubiera de acogerse a la regla de san Agustín para poder ser sancionado por el papa Honorio III, en enero de 1217. A partir de este momento, y durante el resto de la centuria, los frailes blanquinegros –bajo la autoridad de un maestro general y los capítulos generales– consolidarían sus estructuras institucionales, expandiéndose a la par por toda Europa.1

Desde muy temprano contaron estos religiosos con una rama femenina de clausura, establecida por el propio fundador para recoger a las doncellas conversas de la herejía cátara y protegerlas de la misma. La primera de tales casas, consagradas a la contemplación como complemento y apoyo a la predicación itinerante masculina de sus hermanos de hábito, se había establecido en Prulla, muy cerca de Toulouse de Languedoc, el año 1205.2 Sin embargo, los dominicos continuaban resistiéndose a ocuparse, como práctica normal, de los conventos de mujeres a ellos supeditados. Aunque la cuestión tardó tiempo en resolverse, poco a poco se iría elaborando una regla de vida para las monjas, cuya compilación encargaría el papa Alejandro IV al maestro general fray Humberto de Romans. El texto normativo llegó a su forma final en 1259, con las Constitutiones sororum ordinis Praedicatorum. En adelante cada cenobio, con dotación suficiente para su sostenimiento, una superiora al frente elegida por la comunidad y la oración, penitencia y trabajo manual como norma cotidiana, quedaría sujeto a la jerarquía de la orden.3

Entre las fundaciones femeninas más antiguas levantadas en tierras de la Corona de Aragón –espacio privilegiado del proceso expansivo dominicano arriba aludido– se cuenta Santa María Magdalena de Valencia. Erigido poco después de la conquista de esta ciudad por Jaime I, fue de los primeros conventos en abrir sus puertas, y el pionero de los habitados por mujeres en el entramado urbano valentino.4

Poco se sabe acerca de sus orígenes en la partida de Na Rovella, junto al portal de la Boatella, una de las principales entradas a la urbe y vía importante de paso.5 Hasta el punto de confundírsele con otros dos establecimientos religiosos coetáneos muy próximos, cuyas instalaciones acabarían incorporándose a él tarde o temprano. Hablamos de la casa de mujeres pecadoras arrepentidas y el monasterio de la Penitencia de Jesucristo. Deshacer semejante equívoco aconseja referirnos a estas dos fundaciones antes de historiar la que nos ocupa.

Localización de los principales monasterios valencianos. Plano de T. V. Tosca.

La primera de ellas hunde sus raíces en la tradición, atribuyéndose al escándalo protagonizado por una aristócrata de nombre desconocido. A la agitada vida amorosa de esta noble dama se refirió ya el escritor mosén Jaime Roig, en una de sus más populares obras:

Primerament/ d’aquell convent/ quin temps passat/ fonc començat,/ quant era horta/ fora la porta/ del Mur Antich,/ per fer càstich/ d’un horrent cas/ en lo camp ras/ deyas Rovella,/ aras se apella/ e se nomena/ la Magdalena, / hach mal inici/ del crim y vici/ abominable/ fet per diable/ dona vilment/ hac fonament./ La Pecadora/ qui gran senyora/ fon, e contesa,/ per fer revesa/ a son marit,/ seguint partit/ per sa fortuna/ se féu comuna/ en lo públich./ Fon son amich/ un cavaller,/ un mariner/ puix la-y tolgué/ e la-y tengué/ peix li venia./ Molt la seguía/ lo gran señor/ ple de furor,/ e la cercava:/ tot sol anava/ e desfraçat,/ desesperat/ cercant lo món/ quant ací fon/ lo marit seu/ de fet la veu/ vil envellida/ e mal vestida,/venent lo peix;/ allí mateix la volch matar,/ e degollar: carnicería,/ peixcateria/ se avolota/ tothom cuytà/ e la-y levaren,/ presa portaren/ a la cadena/ per fer smena/ de semblant vida./ Repenedida/ dins la caseta/ de parets feta/ hi fonch tancada,/ emparedada,/ sola reclusa:/ ya hui no s’usa/ lo emparedar, ni sola estar./ Lo marit comte/ donà per conte/ son exovar,/ e féu obrar/ lo monestir,/ per a sostener allí tancades/ dones errades/ d’incontinència./ Per temps avant,/ molts ajudant/ fon ampliat,/ e fon fundat/ de observança/ a la usança/ de prehicadors.6

Según este relato, extramuros del cap i casal, se habría erigido un cenobio –bajo la advocación de la Magdalena– para castigo de una condesa adúltera que, huida de su esposo, recaló en la ciudad, regentando la pescadería de su amante por cierto tiempo. Hasta que el deshonrado marido dio con su paradero. No logró matarla, pero la encerró de por vida entre las cuatro paredes de una casa por él auspiciada para féminas de igual trayectoria a la suya, como recogieron también las crónicas dominicanas más conocidas,7 los historiadores clásicos valencianos8 y algunas otras narraciones, la del dietarista José Agramunt, todavía en el siglo XVII, entre ellas:

El año 1240 sucedió que una condesa muy principal de lexas tierras se fue de casa su marido y rompiendo por los límites de la honrra y de la nobleza se fue vagamunda por el mundo. Vino a Valencia y se puso en la casa pública de Valencia. Pero un caballero de Valencia, viéndola tan hermosa, la sacó de la casa pública y púsole casa aparte. Pero como esta señora ya havía perdido la vergüenza y estaba ya ella del todo rematada, se amancebó con un pescador, por lo qual hacía vida de pescadora. Y pescadora, ella iba en cuerpo a vender el pescado a la pescatería como las demás pescadoras. Sucedió que su marido el conde, desesperado y colérico, la iba buscando por el mundo para tomar venganza de su agravio. Después de haver corrido varias tierras vino a Valencia, y andando paseando por Valencia pasó por la pescatería y acertó a vender pescado la condesa. Él, así como la vido, la conoció, aunque estaba algo deslustrada. Y con grande cólera arrancó mano de la daga y la cometió como un león, de tal suerte que sino lo hubieran tenido la gente que se halló la huviera muerto. Prendieron al conde los ministros de justicia y el conde mandó que lo llevasen delante el rey don Jayme, que entonces estaba en Valencia, y el conde le contó todo el caso como pasaba. Visto el rey la deshonrra de este conde y la baxeza de tan gran señora, mandó el rey levantar una torre en la plaza del Mercado y que la emparedasen bien cargada de yerro y le diesen a comer por onzas. El marido suplicó al rey que allí mesmo le dexase edificar una casa dedicada a santa María Madalena, abogada de los penitentes, para que en ella lo pudiese hacer a menos costa de su reputación. El rey se lo otorgó y le dio dinero para ello y se fundó una casa de la penitencia de Jesucristo. Después fue convento de monjas dominicas con título de las Madalenas.9

En efecto, tras la conquista de Valencia se levantó una iglesia dedicada a la patrona de las pecadoras, junto a Na Rovella y aneja a un pequeño conventículo para descarriadas. Gobernado por una de ellas mismas, con título de priora y bajo la jurisdicción de la mitra, se mantuvo en pie hasta comienzos del Cuatrocientos. A partir de entonces otra fundación de similares características, la de San Gregorio, algo posterior en su origen y con ubicación distinta, se ocuparía de las mujeres arrepentidas.10

El segundo de los cenobios mencionados es el de la Penitencia de Jesucristo o de los Sacos, levantado en las proximidades del anterior, también por las mismas fechas, a cargo de los hermanos ermitaños de san Agustín.11 La extinción de éstos en el concilio lugdudense de 1274, junto a otras religiones mendicantes todavía no confirmadas por la Santa Sede, supuso el principio del fin de tal presencia en la Corona de Aragón, donde contaban con once casas distribuidas entre las principales ciudades.12

A la rama femenina de los agustinos, ciertamente, pertenecían las monjas fundadoras de nuestro convento de Santa María Magdalena, procedentes de la casa del mismo nombre y filiación existente en Montpellier, «ya porque el rei era devotíssimo de esta santa, ya porque estimava mucho a las dichas monjas».13 Su establecimiento en Valencia pudo proyectarse antes incluso de la captura de la ciudad a manos cristianas, puesto que, en el repartimiento de propiedades urbanas de 1239, se les había concedido un pequeño espacio.14 Inmediatamente después de la caída de la capital –en aquellos días frenéticos en que el metropolitano multiplicaba sus actos de jurisdicción en que fundar sus pretensiones– se purificó «una mezquita» a modo de capilla y bajo la advocación de la Magdalena que Robert I. Burns identifica con el emplazamiento provisional de las religiosas que intentaban asentarse en el levante peninsular.15 Lo harían definitivamente allá por 1240, con el visto bueno de Jaime I.16

El monarca se habría dejado llevar en su determinación por el consejo de los dominicos que lo acompañaban. No era poca la ascendencia ejercida sobre la corona por parte de los frailes de santo Domingo, recrecida si cabe a raíz de la importancia que éstos iban a desempeñar en la recién conquistada Valencia. Así lo explica la naturaleza de su apostolado, con una mejor organización y formación y utillaje más refinado que el de otras órdenes y dedicado a la predicación pública, la enseñanza de la Teología y la conversión de judíos y musulmanes.17 Resulta inevitable recordar los nombres de algunos de estos religiosos próximos al rey.18 Especialmente fray Pedro de Lérida, fray Berenguer de Castellbisbal, fray Miguel de Fabra y demás padres fundadores del convento de Predicadores –inaugurado en el otro extremo de la capital, cerca de la puerta de los Templarios y junto al río Turia– y a cuya tutela se acogería la nueva fundación magdaleniense.19

Santa María Magdalena, en V. Beaumont de Navarra, Compendio histórico del real convento de Santa María Madalena..., op. cit.

Cabría preguntarse por qué entonces los dominicos prefirieron a unas monjas de san Agustín y no a las de su religión. La Corona de Aragón, es verdad, carecía todavía de comunidades blanquinegras femeninas, aunque sí las había en Castilla, y más próximas por tanto, al menos geográficamente, a las hermanas del sur de Francia. Aún así debió de pesar más el estrecho vínculo de los frailes aragoneses y catalanes con el mediodía galo sostenido a lo largo del siglo XIII. No obstante, las primeras magdalenas afincadas en Valencia estarían organizadas al modo dominicano, aunque supeditadas al ordinario. Fueron tres estas mujeres, de mediana edad y rancia prosapia, preludio del marcado carácter elitista de la nueva fundación, a la que nobleza local y oligarquía ciudadana confiarían durante siglos la educación de sus hijas, que podía derivar o no en una vocación consagrada definitiva.20 Sus nombres, sor Adalayda21 y sor Aleudis de Romaní22 y sor Catarina de Pesaro,23 que fray Vicente Beaumont de Navarra hizo oriundas de las ciudades italianas de Rimini y Pesaro, respectivamente.24 Para el padre Teixidor, por el contrario, las dos primeras no procedían sino de la Provenza,25 donde existía gran devoción hacia la santa magdaleniense.26 Natural de esta región era el hermano de ambas, don Arnaldo de Romaní, conocido noble al servicio del Conquistador.27

Con sor Adalayda al frente, en calidad de priora, garante de la regla y veladora de la clausura como prescribían las constituciones,28 iniciaron las monjas su labor en la capital valentina con el favor de la casa real de Aragón, como tantísimas otras fundaciones medievales femeninas.29 No en vano a ella –y a las dotes de las nuevas religiosas, normalmente en dinero– deberían su sostenimiento en los primeros años de existencia, pues al contrario que sus hermanos mendicantes no podían pedir limosna, predicar o exigir penitencias para poder mantenerse.30 A la infinidad de concesiones reales sobrevenidas durante este tiempo se refirieron los cronistas de la orden:

El invictíssimo señor rey don Jayme miró a este real monasterio como cariñoso parto de su devoción y real magnanimidad, y assí..., a más del sitio del monasterio y un gran espacio ante la puerta, con un pedaço de plaça y la mayor parte del barrio de la Rovella, por sus privilegios dados en los años 1240, 1269 y 1271, dio al convento varios censos, tierras y possessiones, las que amortizó con sus reales decretos en el año 1271 y 1275, dando la facultad de adquirir francamente el convento hasta la suma de cinco mil sueldos...31 Cuyo exemplar siguió el rey don Pedro el Grande, con su privilegio dado en el año 1268, siendo aún infante de Aragón.32 La sereníssima señora reyna doña Isabel, muger del rey don Jayme el Primero, professó entrañable cariño a las hijas de este monasterio..., y las dio una pingüe renta de sus propios bienes, con especial privilegio en 6 de abril de 1292. Concedió también salva y guarda real al monasterio, esse mismo año, con otro decreto dado en 13 de agosto, con el que le cubrió baxo el poderoso manto de su autorizado patrocinio.33

Sucesivas declaraciones pontificias se producirían también en aras de la consolidación de las instalaciones conventuales. En 1246 Inocencio IV autorizaba la posesión de propiedades y rentas por parte de esta comunidad, al tiempo que concedía cuarenta días de indulgencia a los fieles que subvencionaran su fábrica.34 Otras tantas jornadas, con idéntico fin, otorgaría tiempo después el tercer obispo de la Valencia cristiana, fray Andrés de Albalat, de la orden de Predicadores.35

Igualmente muchos fieles y devotos empezaron a acordarse de las religiosas en sus testamentos. El portero real Aparisi les dejaría en 1247 diez sueldos, y otros tantos el pañero Pedro Oller, dos años después. Cinco sueldos más les concedieron en 1251 Ramón de Morella y Pedro Armer. Domingo Calderón, en 1252, les legaba doce dineros. Hasta cien sueldos de Guillermo Ochova Alemán fueron a parar a manos de las magdalenas en 1255. Al año siguiente el canónigo Bertrán de Teruel las obsequiaba en su última voluntad con medio centenar de sueldos más. En 1258 era Pedro Barberá quien testaba a favor del convento de Na Rovella doce dineros. Otros diez sueldos Lázaro de Vilella en 1259 y cinco Bernardo de Nausa en 1261. Hasta el hijo del antiguo reyezuelo musulmán de Valencia, Fernando Pérez, dejó a su muerte en 1262 cincuenta sueldos para Santa María Magdalena; y dos más, un año después, Barberán Oller. Un tal Guillem hacía lo propio en 1272, con diez sueldos para la priora y doce dineros para cada religiosa. Pedro Marqués donó también a la comunidad una cantidad similar en 1275...36

Para entonces las necesidades de las monjas habrían superado con creces el espacio urbano habilitado originalmente para ellas. El provincial de España de los dominicos –faltaban todavía quince años para la erección de la Provincia de Aragón–37 logró que la Santa Sede, por medio de un breve datado el 25 de febrero de 1286,38 permitiese al ordinario la venta de la vecina casa de la Penitencia, apenas habitada tras la extinción pontificia de los hermanos ermitaños, para cedérselo a las religiosas.39 El documento en cuestión, sin embargo, no tuvo efecto hasta la plena incorporación de Santa María Magdalena a la familia blanquinegra. De ser ciertas las crónicas conventuales, la iniciativa correspondió a las propias afectadas y su entonces priora, sor Alamanda Rostayn,40

... perquè en aquell temps floria molt en virtut y lletres la religió del gloriós pare sant Domingo y les dites religioses desijaven molt més perfessionarse, affectaren-se a la dita religió, tenint per cert en aquella fer-se’n més persones. Així, suplicaren ab gran instància... les acceptassen a la dita religió.41

La versión coincide con la proporcionada por fray Vicente Beaumont de Navarra. Según éste, el obispo Albalat

No se contentó con que los religiosos las instruyessen y asistiessen, como hasta entonces, sino que, restado de las repetidas súplicas e instancias de sus fundadoras, determinó encomendarlas a la jurisdicción, gobierno y total disciplina.42

En tales circunstancias el 25 de agosto de 1286 Honorio IV promulgaba una bula a favor de esta incorporación.43 Por su parte el 17 de junio del año siguiente, desde Bourdeaux, el maestro general fray Munio de Zamora expediría patentes en igual sentido, deshaciéndose en elogios hacia las magdalenas.44 Finalmente el nuevo obispo de Valencia, don Jazperto de Botonach, se ocuparía de ejecutar ambos rescriptos, «agregando, sujetando y encomendando dicho convento a la orden de santo Domingo».45

La vida de las monjas de Na Rovella quedaría regulada desde entonces por las constituciones femeninas de 1259 y las directrices de los diversos capítulos generales de la orden. Conforme a la tradición establecida por el patriarca de Caleruega, se les dio además un superior o procurador –encargado de velar por ellas tanto en lo espiritual como en lo temporal– perteneciente a la comunidad de Predicadores, siendo el primero de ellos fray Bernardo Riusach.46

Precisamente, con el respaldo del padre Riusach, recurrirían las religiosas a la corona para hacer valer sus derechos sobre las instalaciones de los ermitaños agustinos adjudicadas por Roma anteriormente. El 1 de abril de 1297 Bonifacio VIII ratificaba esta transmisión, otorgando a Santa María Magdalena los huertos, claustros, templo y demás dependencias del contiguo cenobio.47 Tres meses más tarde el mismo papa eximía a las magdalenas del pago del diezmo de las tierras y demás posesiones, adquiridas hasta aquella fecha o todavía por hacerlo, que solían imponer los obispos o los legados apostólicos, librándolas de saldar, además, cualquier derecho o impuesto de los que pesaban sobre los seglares.48

No tardaron en iniciarse las correspondientes obras, impulsadas por el rey Jaime II, a cuyo interés se atribuye la remodelación conventual:

Labrose templo más espacioso, claustros, dormitorio grande, obra por lo magestuoso insigne, y demás oficinas del convento; sóla la aula capitular quedó en pie de la antigua fundación... Con lo que se edificó entonces, quedó para aquellos tiempos con créditos de ser uno de los más espaciosos que en el reyno se encontravan, logrando timbre de fundador el rey...49

Completarían estas instalaciones otras igualmente habituales en los cenobios dominicanos de la época, a partir de los mínimos prescritos al respecto por las constituciones, a saber: