22,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

»Ein großartiges Zeitdokument ... Sie fühlen sich zurückversetzt in diese Zeit.« (WDR 2)

Die zweiten Olympischen Sommerspiele auf deutschem Boden sind das erste Weltereignis in der Bundesrepublik: München 72 bietet die einmalige Chance, das moderne Deutschland vorzuzeigen. Für die Bundesbürger ist Olympia, was für die Amerikaner die Mondlandung war – ein Aufbruch in eine neue Zeit, dem die ganze Nation entgegenfiebert. Alle wollen zum Gelingen der Heiteren Spiele beitragen: berühmte Athleten, unbekannte Helfer, eifrige Hostessen. Es ist ihr deutscher »Summer of Love«. »München 72« erzählt die Geschichte und Geschichten hinter dem Sportfest. Von Deutschland West und Ost, von »Willy wählen« und alltäglichem Rassismus, von Mode und Musik, von Aufklärung und Sex. Von Frieden und Krieg – und vom Terroranschlag auf die israelische Mannschaft, der über Nacht die Erinnerung an Berlin 1936, die ersten Olympischen Spiele auf deutschem Boden, wachrief.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 678

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Die Olympischen Spiele von München – als die Welt zu Besuch kam

Die zweiten Olympischen Sommerspiele auf deutschem Boden sind das erste Weltereignis in der Bundesrepublik: München 72 bietet die einmalige Chance, das moderne Deutschland vorzuzeigen. Für die Bundesbürger ist Olympia, was für die Amerikaner die Mondlandung war – ein Aufbruch in eine neue Zeit, dem die ganze Nation entgegenfiebert. Alle wollen zum Gelingen der heiteren Spiele beitragen: berühmte Athleten, unbekannte Helfer, eifrige Hostessen. Es soll ihr deutscher Summer of Love werden. »München 72« erzählt die Geschichte und Geschichten hinter dem Sportfest. Von Deutschland West und Ost, von »Willy wählen« und alltäglichem Rassismus, von Mode und Musik, von Aufklärung und Sex. Von Frieden und Krieg – und vom Terroranschlag auf die israelische Mannschaft, der über Nacht die Erinnerung an die Olympischen Spiele von Berlin 1936 wachrief.

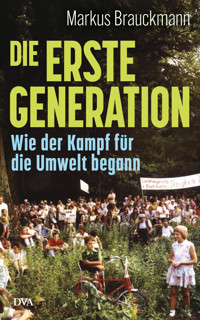

Markus Brauckmann, Jahrgang 1968, ist Autor und Regisseur. Nach Studien in Berlin und den USA arbeitete der Politologe für RTL und ProSieben sowie in mehreren Bundestagswahlkämpfen. Seine TV-Dokumentationen wurden im In- und Ausland mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Zuletzt gewann er die »Romy« für einen Film über Niki Lauda. Markus Brauckmann lebt in Köln.

Gregor Schöllgen, Jahrgang 1952, war von 1985 bis 2017 Professor für Neuere Geschichte an der Universität Erlangen und in dieser Zeit auch für die historische Ausbildung der Attachés im Auswärtigen Amt verantwortlich. Er lehrte in New York, Oxford und London und war unter anderem Mitherausgeber der Akten des Auswärtigen Amtes sowie des Nachlasses von Willy Brandt. Gregor Schöllgen konzipiert historische Ausstellungen und Dokumentationen, schreibt für Presse, Hörfunk und Fernsehen und ist Autor zahlreicher populärer Sachbücher und Biografien.

Besuchen Sie uns auf www.dva.de

Markus Brauckmann Gregor Schöllgen

München 72

EIN DEUTSCHER SOMMER

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2022 by Deutsche Verlags-Anstalt, München

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Lektorat: Ditta Ahmadi

Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt

Coverabbildung: Behnisch & Partner, Bauten und Anlagen der XX. Olympischen Spiele, München, 1967–1972

Quellenangabe: saai I Archiv für Architektur und Ingenieurbau, KIT, Werkarchiv Behnisch & Partner

© Foto: Behnisch & Partner, Christian Kandzia

Satz und E-Book Konvertierung: Ditta Ahmadi

ISBN 978-3-641-27142-8V003

www.dva.de

Willkommen im Land der Dichter, Denker – und Dackel! Das weltoffene Design der Olympischen Spiele bestimmte den ersten Eindruck der internationalen Gäste. Dackel »Waldi«, das Maskottchen von München 72, war ein tierischer Erfolg.

© Deutsches Sport & Olympia Museum; (Gestaltung: Elena Schwaiger/Winschermann)

Inhalt

Auf die Plätze

Fertig

Tag1 Samstag, 26. August 1972

Tag2 Sonntag, 27. August 1972

Tag3 Montag, 28. August 1972

Tag4 Dienstag, 29. August 1972

Tag5 Mittwoch, 30. August 1972

Tag6 Donnerstag, 31. August 1972

Tag7 Freitag, 1. September 1972

Tag8 Samstag, 2. September 1972

Tag9 Sonntag, 3. September 1972

Tag10 Montag, 4. September 1972

Tag11 Dienstag, 5. September 1972

Tag12 Mittwoch, 6. September 1972

Tag13 Donnerstag, 7. September 1972

Tag14 Freitag, 8. September 1972

Tag15 Samstag, 9. September 1972

Tag16

Auf die Plätze

Ein letzter Moment der Muße im fast leeren Stadion, bevor es losgeht. Drei Themen sind in diesen Tagen in aller Munde: die neue U-Bahn, ein drohender Boykott afrikanischer Nationen und die charmanten Olympia-Hostessen. »München präsentiert die Spiele des Fräuleinwunders«, schreibt die »Abendzeitung«. »Mädchen, Mädchen, Mädchen«.

© imago sport/WEREK

Sie sind moderne, aufgeklärte Frauen. Aufgewachsen als Teenager in den wilden Sechzigern, mit Antibabypille und sexueller Revolution. Jetzt müssen sie schön brav sein. Für das große Ereignis und für ihr Land. Denn am 26. August 1972 werden in München die Spiele der XX. Olympiade der Neuzeit eröffnet. Und sie, die Hostessen, werden Besucher aus aller Welt in Empfang nehmen. Welcome to Germany!

Herrenbesuch? In ihren Unterkünften streng verboten, darüber wacht ein Angestellter der Bundeswehr. Flirten? Kaum möglich, weil die Einsatzpläne der jungen Damen randvoll sind. Und statt Minirock sieht ihre Kleiderordnung ein Dirndl und Kniestrümpfe vor. Die Mädchen von München 72 haben einen tadellosen Ruf zu wahren. »Wir wollten Deutschland gut repräsentieren«, sagt Gertrude Krombholz freundlich, aber bestimmt. »Für ungebührliches Verhalten war da kein Platz.« Die 39-Jährige aus Bayern hat einen Teil der jungen Damen ausgebildet, die für viele Teilnehmer der erste Anlaufpunkt bei den Spielen sein werden: die Olympia-Hostessen. Sie gehören zur Generation München 72, die Deutschland ein neues Gesicht geben soll. Vor den Augen der Welt, die hier zu Gast ist.

Die Verantwortlichen haben schon im Vorfeld einiges getan, um die Helferinnen perfekt auf ihre Aufgabe vorzubereiten. Seit zwei Jahren laufen die Planungen. Dafür zuständig ist Doktor Emmy Schwabe, die Leiterin des Referats Besucherbetreuung und Hostessenwesen beim Organisationskomitee (OK) der Olympischen Sommerspiele 1972 in München. Um die Richtigen zu finden, will sie zunächst ein Testprogramm mit Sportstudentinnen aufsetzen. Gertrude Krombholz ist die Frau, der sie diese Aufgabe zutraut.

Die Dozentin der Bayerischen Sportakademie ist sofort Feuer und Flamme. »Ich hatte gerne mit jungen Leuten zu tun. Und mit meinen Studentinnen habe ich immer in einem Boot gesessen.« Mit dem Testprogramm und dann mit der Auswahl der jungen Frauen wird es nicht sein Bewenden haben. Krombholz bleibt als Gruppen-Chefhostess an Bord, zuständig für die Schwimmhalle. Der Freistaat Bayern stellt die Lehrkraft frei – unter Fortzahlung der Dienstbezüge.

Gemeinsam mit weiteren Kolleginnen suchen Emmy Schwabe und Gertrude Krombholz zunächst einmal »hübsche und sprachgewandte Mädchen«. Eingesetzt werden die Freiwilligen im Protokoll, bei der Betreuung der Mannschaften, an Infoständen in Hotels, am Flughafen – und bei den olympischen Wettkämpfen. Irgendjemand muss den Sportlern ja den Weg zur Umkleidekabine oder zum Siegerpodest zeigen. Über 10 000 junge Damen schauen sich die Prüferinnen näher an. Die Richtung gibt Willi Daume vor, der Chef von München 72, der noch vorzustellen ist. In einem Brief an die Hostessen legt der Präsident des Organisationskomitees seine Vorstellungen von ihrem weiblichen Wirken dar: »Hostess, Gastgeberin also, ist man. Denn im Grunde kann man es nicht erlernen. Die Fähigkeit kommt aus dem Wesen und Herzen einer Frau. Man muss sie von Hause aus mitbringen.«

Gertrude Krombholz ist – ungewöhnlich in diesen Jahren – unverheiratet und kinderlos (»Ich war glücklich in meinem anspruchsvollen Beruf«). Nun muss sie sich auf einmal um Hunderte von »Mädchen« kümmern, wie man damals sagt, obgleich viele von ihnen längst erwachsene Frauen sind. Für die angehenden Hostessen ist Krombholz strenge Lehrerin und gute Freundin in einer Person.

Besonders im Blick hat sie die Hostessen für die Siegerehrungen. »Wir haben erst mal 14 Tage eisern vor dem Spiegel trainiert«, erinnert sich Krombholz. Dafür legt sie sich eigens eine Kamera zu und filmt die Übungen. Zum Beispiel das graziöse Schreiten bei einer Medaillenzeremonie an der Regattastrecke in Oberschleißheim. Im Gleichschritt, aber nicht zu militärisch. Anstrengend und gewöhnungsbedürftig sei das für die Mädchen gewesen, berichtet sie. Die Sieger auf dem Podest werden meist von Bundeswehrangehörigen gemimt, und so kommt mancher Rekrut für Augenblicke zu Gold oder Silber oder Bronze. 44 junge Frauen werden für diese Aufgabe an den elf olympischen Wettkampfstätten ausgewählt. »Ich wollte bei den Siegerehrungen nur große Mädchen einsetzen«, erinnert sich die Ausbilderin im Interview für dieses Buch. Aber Willi Daume sei dagegen gewesen: »Er wusste, dass viele Funktionäre, die Medaillen übergeben, eher klein sind.«

Die Münchnerinnen schlafen zuhause. Die rund tausend auswärtigen Mädchen, die nicht aus der bayerischen Metropole stammen, wohnen im sogenannten Hostessen-Hochhaus in Freimann in Zweibettzimmern mit Dusche und Kochnische. Die olympische Tätigkeit ist fordernd. Gearbeitet wird im Schichtbetrieb rund um die Uhr. Wenn sie nicht im Dienst sind, haben die Hostessen zu fast allen Sportarten kostenlosen Zutritt. Die Verpflegung ist frei, ebenso die weiß-blaue Dienstkleidung: Dirndl, Bluse, Jacke, Regencape, Kniestrümpfe, Schuhe, Umhängetasche, Sonnenbrille.

Die jungen Damen im Hochhaus sind zwischen 18 und 28 Jahre alt und kommen aus aller Welt. Männer müssen draußen bleiben. Für Thilo Koch, der gerade einmal 50, aber längst eine TV-Legende ist, macht man eine Ausnahme. Der Reporter fährt mit seinem Kamerateam zum »Turm der tausend Mädchen«, um eine »grüne« Story zu drehen. »Grün« bedeutet: jenseits des Sports, schreibt er in seinem Olympia-Tagebuch Piktogramm der Spiele.

Herr Koch führt ein Interview mit Herrn Rolfs, im nichtolympischen Leben Zivilangestellter der Bundeswehr. Er verwaltet das künftige Studentenwohnheim. Probleme mit dem Herrenbesuch? Nein, sagt Herr Rolfs, er habe da ein paar Studenten als Türsteher. Die nähmen Nachrichten entgegen, auch Blumen. Die Mädchen müssten ihre Wohnausweise vorzeigen. Kein männlicher Besucher dürfe den Fahrstuhl betreten. Herr Rolfs sagt zum berühmten Herrn Koch: »Hostess zu sein bei der Olympiade, das ist Ehrensache und darf nicht ins Zwielicht kommen.«

Genau das ist passiert. Schon vor Beginn der Spiele. Dumm, patzig und arrogant seien die hübschen Mädels, lauten die Vorwürfe in einer Boulevardzeitung. Die Antwort der Hostessen veröffentlicht die Zeitschrift Quick, die zur Ehrenrettung herbeieilt. »Wir sind besser als unser Ruf«, heißt es in der Schlagzeile. »Wenn wir wirklich so dumm, patzig und arrogant wären, wie behauptet, wären wir wohl nach Sylt gegangen als Playgirls, oder so«, findet Studentin Sylvie aus Bonn, 19 Jahre. »Wegen der 1000 Mark im Monat mache ich das bestimmt nicht«, sagt Martha, 22, aus Tutzing. Die 25-jährige Alexandra aus Braunschweig möchte nichts weiter als »die überwältigende Gastfreundschaft«, die ihr vor einem Jahr in den USA zuteilwurde, »irgendwie zurückzahlen«. Und Evelyn, Chefhostess in der Basketballhalle, hat sich extra für die Olympischen Spiele freigenommen. Im Alltag ist sie Lehrerin in Lausanne in der Schweiz. Die insgesamt rund 1600 Hostessen kommen aus 27 Ländern, wie Quick ermittelt.

Aber natürlich sind die allermeisten der jungen Damen Deutsche. Oder wie Anfang der siebziger Jahre betont werden muss: Westdeutsche. Denn seit 1949 gibt es nicht mehr das eine Deutsche Reich, sondern zwei deutsche Teilstaaten. Und beide – die Bundesrepublik Deutschland im Westen und die Deutsche Demokratische Republik im Osten – treten in München mit eigenständigen Mannschaften an, inklusive ihrer jeweiligen Staatsflaggen und Nationalhymnen. Das gab es bei Olympischen Sommerspielen noch nie.

Wenn man so will, ist diese geteilte deutsche Geschichte die Quittung für den fast sechsjährigen Krieg, mit dem das Deutsche Reich die Welt bis 1945 überzog. Dass die Völker dieser Welt jetzt zu einem sportlichen Großereignis nach Deutschland kommen, ist ein unerhörter Vertrauensbeweis – 36 Jahre nach der Nazi-Olympiade von Berlin, 30 Jahre nach Stalingrad, 27 Jahre nach dem Ende des Vernichtungsfeldzugs und des Holocaust.

Wer als westdeutscher Mann im Olympiajahr 45 Jahre oder älter ist, hat wahrscheinlich noch im Krieg gekämpft. Fernsehmann Thilo Koch, der Reporter vom Hostessen-Hochhaus, ist so einer. In seinem Tagebuch vergleicht er das von der Bundeswehr zur Verfügung gestellte Bett in der Olympia-Pressestadt mit dem »scheußlichen Strohsack« aus seiner Wehrmachtskaserne. Die Gegenwart schneidet auch hier besser ab als die belastete Vergangenheit. Ob die Besucher aus aller Herren Länder und die Fernsehzuschauer in allen Teilen der Welt das auch so sehen?

München 72 ist für die Bundesdeutschen, was für die Amerikaner die Mondlandung war: ein Aufbruch in eine neue Zeit, ein globales Event. Eine Milliarde Menschen, ein Viertel der Menschheit, wird allein bei der Eröffnungsfeier zusehen. Die Organisatoren haben das in einem Pressebulletin auf eine handliche Formel gebracht: Man müsste das Münchener Olympiastadion 34 Jahre lang täglich füllen, um auf diese Zuschauerzahl zu kommen.

Es ist das größte Fernsehpublikum, seit der Astronaut Neil Armstrong in Schwarzweiß 1969 den berühmten großen Schritt für die Menschheit tat. Diesmal sind die Bilder bunt, die um den Erdball gebeamt werden. Im Licht der TV-Scheinwerfer steht die Bundesrepublik auf der größtmöglichen Bühne in Friedenszeiten, grell ausgeleuchtet, da wird bis in den letzten Winkel so ziemlich alles sichtbar werden. Das ist eine einmalige Chance für das neue, das geläuterte Deutschland – und ein Risiko zugleich. Die nächsten 14 Tage werden entscheiden, wohin sich die Waage neigt. Den bewegten Bildern kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. So wie in Berlin 1936.

Wenige Tage vor Beginn der Spiele wird im westdeutschen Fernsehen ein frisch hergestellter Film gezeigt: Erinnerungen an einen Sommer in Berlin. Es ist eine verblüffende Entscheidung der öffentlich-rechtlichen Programmplaner. Zur besten Sendezeit sind nun einige Protagonisten der bisher einzigen und letzten Sommerspiele auf deutschem Boden zu sehen – der berüchtigten Nazi-Olympiade von Berlin 1936. Umstrittene Figuren wie Albert Speer und Leni Riefenstahl treten auf. Die Nachkriegsrepublik an den TV-Geräten hört ihren Ausführungen staunend zu.

»Hitler hatte es von vornherein darauf angelegt, die Olympischen Spiele als eine große Demonstration des nationalsozialistischen Regimes anzulegen«, erklärt die einstige NS-Größe Albert Speer, der bei den Nürnberger Prozessen 1946 als Kriegsverbrecher zu 20 Jahren Haft verurteilt worden war. Und Riefenstahl, als Regisseurin die offizielle Chronistin der Berliner Superschau, kokettiert 1972 vor laufender Kamera damit, dass sie sich damals einer gewissen Protektion erfreute, weil »Hitler geäußert hat, dass die Leni Riefenstahl Talent hat«. Eingerahmt werden diese Interviews unter anderem von Bildern des »Führers« hoch oben in der Stadionloge und Athleten, die unten artig den Hitlergruß entbieten. Erinnerungen an einen Sommer in Berlin zeigt vier Tage vor der Münchener Eröffnungsfeier auch Ausschnitte aus Riefenstahls Olympiawerken.

Speer und Riefenstahl waren zwei von Adolf Hitlers olympischen Helfern. Er diente als Architekt und Berater des »Führers«. Sie schuf mit Fest der Völker und Fest der Schönheit zwei genauso spektakuläre wie verherrlichende Filme über Olympia im »Dritten Reich«. Er kreierte als Generalplaner der Nürnberger Reichsparteitage, später auch als Generalinspektor der Reichshauptstadt, die Schauseite einer Organisation, die quasi göttlich über allem stand. Sie hielt zunächst in Nürnberg und später in Berlin die Kamera drauf und machte aus ihren olympischen Impressionen ein Monument in bewegten Bildern, das die emotionale Wirkung der braunen Spiele potenzierte.

Der Fernsehabend ist eine Begegnung mit den Geistern, die das geläuterte Deutschland unbedingt loswerden will. Die Macher von 1972 wollen sich nicht an den Sommer von Berlin erinnern, sie wollen Berlin 1936 vergessen machen, ein neues deutsches Narrativ schaffen. München 72 – das ist der Exorzismus, der den verdammten Fluch der Spiele unter dem Hakenkreuz austreiben soll. Nur: Leni Riefenstahl lässt sich nicht so leicht vertreiben.

Die Filmemacherin ist, 36 Jahre nach den Nazi-Spielen, auch in München mit von der Partie. Für eine Figur mit fragwürdiger Vergangenheit erhält sie in diesen Sommertagen 1972 erstaunlich viel Aufmerksamkeit. Die Zeitschrift Filmkritik widmet ihr ein Sonderheft. Im Spiegel erscheint ein großes Interview, in dem sie über ihre Sehgewohnheiten plaudert (»Nur Nachrichten und natürlich Cousteau mit seinen Unterwasserfilmen«). Die tz stattet ihr einen Besuch ab und zitiert Riefenstahl in der Schlagzeile mit der bemerkenswerten Aussage: »Schon als Kind haßte ich Propaganda«. Im Fließtext schmeichelt die Reporterin der 70-Jährigen mit der Einschätzung, sie sehe mit ihrem Safarihosenanzug und den superblonden Haaren »höchstens wie 50« aus. In Schwabing spielt das Arri-Kino seit Wochen beide Teile ihres Olympiawerks. Angeblich stehen die Leute Schlange.

Leni Riefenstahl wird bei München 72 wieder in einem deutschen Olympiastadion hinter der Kamera stehen. Die britische Sunday Times hat sie für Fotoreportagen engagiert. Es ist ein Comeback unter neuem Namen: Auf ihrer Akkreditierung steht Helen Jacob.

Auch der Mann, der sich München 72 ausgedacht hat, war schon in Berlin 1936 dabei. Da gehörte er selbst zur Jugend der Welt. Seine Teilnahme lässt sich gut mit dem olympischen Motto »Dabeisein ist alles« beschreiben. Denn bei seinen ersten und einzigen Olympischen Spielen als Aktiver ist der 23-jährige Willi Daume eine Fehlbesetzung. Aber dafür kann er nichts.

Obwohl der gebürtige Dortmunder ausgebildeter Handballer ist, wird er 1936 in den Kader einer damals in Deutschland weitgehend unbekannten Sportart berufen: Basketball. Der Angriff, die Tageszeitung der Berliner NSDAP, sieht in diesem Mannschaftsspiel durchaus Potenzial: »Basketball steht nun zum ersten Mal auf dem Programm der Olympischen Spiele und ist für weite Kreise bei uns in Deutschland noch so etwas wie ›Schwarze Kunst‹. Das ist schade, denn diese Sportart ist nicht nur als Ausgleichssport ausgezeichnet geeignet, sondern bringt so wechselvolle Kampfphasen, so viele immer neue Möglichkeiten, daß nicht nur Spieler, sondern auch Zuschauer schnell mitgerissen werden.«

Das aus Handballern und einigen Leichtathleten zusammengewürfelte Korbjägerteam macht 1936 auf heimischem Boden keine Werbung für die neue Sportart: Drei von vier Partien gehen verloren. Reservist Daume kommt nicht einmal zum Einsatz. 1940 und 1944 fiel Olympia dann dem Krieg zum Opfer. Trotz nachgewiesener Zusammenarbeit mit den braunen Herrschern wurde Daume nach 1945 entnazifiziert und stieg schnell zum führenden Sportfunktionär in der Bundesrepublik auf. Seine Amtszeit war geprägt von der Rivalität mit der DDR.

Sie bescherte ihm am 8. Oktober 1965 bei einer Session des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in Madrid den vorläufigen Tiefpunkt seiner Karriere. Das IOC ist eine komplexe Mischung aus olympischer Regierung, Aufsichtsrat und Gerichtsbarkeit. Im Herbst 1965 entschieden die internationalen Mitglieder dieses mächtigen Gremiums: Die DDR, der andere deutsche Staat, darf künftig bei Olympia mit einem eigenem Team antreten.

In Westdeutschland war man entsetzt. Die Bundesrepublik verfolgte nach dem Krieg das Ziel der deutschen Einheit. Sie erkannte die DDR nicht als Staat an, man unterhielt dort nicht einmal eine Botschaft. Das sozialistische, das kleinere, das zweite Deutschland war ein Konstrukt, das aus westdeutscher Sicht keine Legitimation besaß. Die Springer-Presse, die Unionsparteien und viele andere weigerten sich lange, den Begriff »DDR« in den Mund zu nehmen. Sie sprachen verächtlich von der »Ostzone«, kurz: »Zone«.

Bis Mitte der sechziger Jahre traten beide deutschen Staaten in einer gemeinsamen Olympiamannschaft an – 1960 und 1964 unter einer Flagge mit den olympischen Ringen auf Schwarz-Rot-Gold. Wenn ein west- oder ostdeutscher Athlet Gold gewann, war bei der Siegerehrung statt der Nationalhymne die »Ode an die Freude« aus Beethovens 9. Sinfonie zu hören. Der Sport wollte lange zusammenzwingen, was politisch längst auseinander trieb. Die offizielle Anerkennung des IOC war für die Deutsche Demokratische Republik und ihre »Diplomaten im Trainingsanzug« ein propagandistischer Triumph von enormer Bedeutung: Im Spitzensport war damit quasi die deutsche Teilung vollzogen. Daume brauchte darauf eine Antwort, einen Konter, eine Idee. Irgendwas, Hauptsache schnell. Er wählte eine Telefonnummer in München und arrangierte einen Termin.

Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel hatte keine Ahnung, was der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees von ihm wollte. Der SPD-Politiker war eine Art politisches Wunderkind. Als er 1960 ins Amt gewählt wurde, war er mit 34 Jahren der jüngste Bürgermeister einer Millionenstadt in Europa. Am 28. Oktober 1965 trafen sich mit Daume und Vogel der »Bundeskanzler des Sports« und der »Karajan der Kommunalpolitik« im Rathaus von München. Es war ein guter Tag, um Geschichte zu schreiben. Daume fragte Vogel als Erstes, ob er fest auf seinem Stuhl sitze. Der gab augenzwinkernd zurück: »Meinen Sie das jetzt politisch?« Dann konfrontierte der NOK-Präsident den Oberbürgermeister unvermittelt mit seiner Idee: Ob sich München nicht für Olympia 1972 bewerben wolle?

Vogel verschlug es zunächst die Sprache, dann stellte er drei Gegenfragen: Ob Daume wisse, dass München keine einzige der Einrichtungen habe, die man für die Spiele braucht? Ob es angesichts der ständigen Auseinandersetzungen mit der DDR überhaupt eine realistische Chance in einem geteilten Deutschland gebe, Olympia in die Bundesrepublik zu holen? Und dann noch nach München mit seiner NS-Vergangenheit, als »Hauptstadt der Bewegung«, Schauplatz von Hitlers Putschversuch 1923? Sei das nicht zu früh? Seit dem Nazi-Schrecken seien doch erst 20, 25 Jahre vergangen.

Daume war ein Menschenfänger mit Charme und Ausdauer. Nach ziemlich genau einer Stunde hatte er Vogel überzeugt, dass München zumindest eine Außenseiterchance habe. Ein paar Tage später gab der Münchener OB dem Sportfunktionär sein Ja-Wort. Jetzt musste es schnell gehen – sie hatten nur 60 Tage Zeit, um die Unterlagen beim IOC in Lausanne einzureichen, pünktlich zum Jahresende 1965. Dass sie es schafften, war eine Art olympischer Rekord. Später planten Bewerberstädte mehrere Jahre für diesen Prozess ein.

Die entscheidende Sitzung des IOC fand am 25. April 1966 in Rom statt. Um Viertel nach 7 Uhr abends war München als letzte Bewerberin dran. Die bayerische Hauptstadt hatte keine Wettkampfstätten, nicht einmal ein großes Stadion, aber eine Vision: Olympia der kurzen Wege, im Grünen und im Einklang von Körper und Geist. Die Jugend der Welt, so Hans-Jochen Vogel, auf die Olympia es abgesehen hat, werde an der Isar auf viele Vertreter einer neuen Generation treffen. Im Jahr 1972 seien 40 Prozent aller Münchener unter 30 Jahre alt.

Im zweiten Wahlgang des Abends siegte München vor Montreal, Madrid und Detroit. »München Olympiastadt«, stand auf dem Telegramm, das von Rom in die Bayerische Staatskanzlei an den Ministerpräsidenten Alfons Goppel ging. Und: »bitte Herrn Bundeskanzler verständigen«. Die gute Nachricht erreichte Regierungschef Ludwig Erhard im Kanzleramt, dem Palais Schaumburg, in Bonn am Rhein. Der »Vater des Wirtschaftswunders« wurde der CDU zugerechnet.

Für München 72 spielte die Parteizugehörigkeit nur eine geringe Rolle. Denn zum Gelingen des prestigeträchtigen Events fand sich die ganz große Koalition der bundesdeutschen Politik zusammen. Allerdings gab es damals im Deutschen Bundestag auch nur vier Parteien: CDU, CSU, SPD und FDP. In der Bewerbungsphase bildeten CDU/CSU und FDP die Regierung. Während der Vorbereitung auf die Spiele gab es eine große Koalition aus CDU/CSU und SPD. Und im Olympiajahr 1972 bestimmte schließlich eine sozialliberale Koalition aus SPD und FDP die Geschicke des Landes – mit dem ersten Bundeskanzler der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands an der Spitze: Willy Brandt. Drei unterschiedliche Konstellationen, ein gemeinsames Ziel: ein neues Kapitel im Geschichtsbuch der Deutschen zu schreiben, ein fröhliches, eines mit gutem Ausgang.

John F. Kennedy gab seinen Raumfahrtingenieuren ein Jahrzehnt und nahezu unbegrenzte Ressourcen, um die Mondlandung zu realisieren. Die Macher von München 72 bekommen sechs Jahre und das deutsche Haushaltsrecht. »Nicht wir haben die Spiele – die Spiele haben uns«, fürchtet die Süddeutsche Zeitung im Jahr 1966.

Willi Daume übernimmt als Präsident das Organisationskomitee. Er macht sechs Jahre keinen Urlaub und schläft im Büro. Wenn ihm mitten in der Nacht etwas einfällt, ruft er seine OK-Mitarbeiter an, egal zu welcher Uhrzeit. Diskussionen, die nicht in seine Richtung laufen, unterbindet er mit einer einzigen Handbewegung. Am liebsten lässt er gar keine Diskussion zu. Er sei »kein einfacher Chef« gewesen, schreibt der Buchautor Jan C. Rode, dem wir viele Erkenntnisse über Daume verdanken. Die Bundesrepublik ist seit ihrer Gründung eine wahre Wunderrepublik: Fräuleinwunder, Wirtschaftswunder, Wunder von Bern. Da wäre es doch gelacht, wenn Daumes Deutsche kein Heiterkeitswunder aus dem Münchener Boden stampfen.

Der Boss hält Ordnung und Systematik für »idiotisch«, häufig verlegt er Redemanuskripte oder Dokumente. Sie werden ihm dann aufwendig per Flugzeugkurier hinterhergeschickt. Sein Arbeitszimmer, so vermerkt ein Spiegel-Reporter nach einem Besuch, sei ein »höchstpersönliches Chaos aus Spielkram, Kunst und Aktenplage«. Ein Spinner, sagt ein Mitarbeiter über ihn, aber ein genialer Spinner. Einer, der zwei Vorteile auf seiner Seite hat: Willi Daume hat Visionen, und er sieht das ganz große Bild. Er spürt instinktiv, dass Leistungssportler nicht die Jugend von heute repräsentieren, dass Woodstock und die Arena wenig gemein haben und dass er den jungen Leuten heute eine andere Projektion offerieren muss. Entmilitarisiert, emotional, empathisch. »Heitere Spiele«, irgendwann fällt ihm und seinen Leuten dieser Begriff ein – und er gibt München 72 sofort einen Namen und eine Richtung. In einem Dokument des OK werden sechs Attribute aufgezählt, wie die Spiele sein sollen: »Heiter, leicht, dynamisch, unpolitisch, unpathetisch, frei von Ideologie«.

Für diese Vision von einem Weltklasse-Deutschland braucht Daume herausragende Leute. Kreative, die den heiteren Spielen Leben einhauchen. Köpfe des neuen Landes, deren Storys dazu passen. Kaum einer bringt eine so bewegende Geschichte mit wie der Chefdesigner der Spiele 1972.

Es ist eine einzigartige Konstellation, mindestens genauso unglaublich wie deutsch: Der Grafiker Otl Aicher, der München 72 als hellen Gegenentwurf zur düsteren Berliner Nazi-Olympiade gestalten soll, ist der Schwager von Hans und Sophie Scholl, den Mitgliedern der »Weißen Rose«.

Bereits in seiner Jugend war der gebürtige Ulmer Aicher ein guter Freund der Familie Scholl. Bei einem Aufenthalt im Elsass diskutierte er noch 1941 mit Sophie intensiv über die Pflicht zur Zivilcourage im »Dritten Reich«. Dann trennten sich ihre Wege: Er wurde zur Wehrmacht eingezogen, sie ging in den Widerstand. Die Geschwister Scholl gehörten ein Jahr später zu den führenden Köpfen der Widerstandsgruppe »Weiße Rose« an der Münchener Universität. Im Februar 1943 wurden sie von den Nazis mit dem Fallbeil hingerichtet. Aicher desertierte am Kriegsende. Im Jahr 1952 heiratete er Inge Scholl, die Schwester von Hans und Sophie.

Otl Aicher soll nun das Bild Nachkriegsdeutschlands entwerfen, das von München aus um die Welt geht. Das Feindbild ist von vornherein: Berlin 1936. Bloß nichts Monumentales mehr, nichts Strenges, keine nationalen Bezüge. Wer ist da glaubwürdiger als Aicher?

Der »Gestaltungsbeauftragte«, so sein offizieller Titel, bekommt den Auftrag ohne Ausschreibung und leitet die Abteilung 11 des Organisationskomitees. Damit ist der Designer laut Richtlinien zuständig für alle »sichtbaren Informationsträger im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen«: Plakate und Schilder, Eintrittskarten und Fahnen, Briefbögen und Presseausweise. Einfach alles, vom festlichen Stadtbild über die Kleidung der Hostessen und der Ordner bis zum Stück Würfelzucker. Otl Aicher bestimmt, wie München 1972 aussehen wird. Sein häufig zitiertes Motto: »Es kommt weniger darauf an, zu erklären, dass es ein anderes Deutschland gibt, als es zu zeigen.«

Vor den Spielen besucht ein Reporter mit einem Kamerateam des Bayerischen Rundfunks das Designteam im Atelier in Hochbrück bei München. Das »Labor des neuen Deutschlands« hat die Süddeutsche Zeitung die Räumlichkeiten später genannt. Der TV-Mann beginnt seinen Kommentar mit den feierlichen Worten: Am »Erscheinungsbild« von München 72 soll man »auch den Geist erkennen. Ohne Pathos, ohne Gigantismus, ohne nationale Vorzeichen«. Aichers Mitarbeiter sitzen dicht an dicht an langen weißen Rechtecktischen auf weißen Stühlen ohne Armlehnen. Auch die Aschenbecher sind weiß. Es gibt viele Männer, manche wirken mit dunkler Weste und Hemd eher wie Buchhalter. Auf den Fernsehbildern erkennt man lediglich zwei Frauen. Es wird geraucht, gewerkelt, reingezeichnet, entwickelt. Die Fensterbank ist vollgestellt mit diesem und jenem. Der Gestaltungsbeauftragte selbst, im Amt seit 1967, trägt Schwarz, kaut an einem Pinsel und strahlt Optimismus aus.

Für die heiteren Spiele hat Aicher Rot und Gold aus dem Farbkonzept verbannt. Schließlich sind es keine politischen Spiele. Er arbeitet mit einer Palette, die nach der psychologischen Farbenlehre eher das Spielerische, das Gefühl anspricht. »Als Farben wurden – in Assoziation an die bayerische Landschaft – ein lichtes Blau und ein helles Grün gleicher Strahlkraft ausgewählt, die gestützt werden von Weiß und Silber«, heißt es in den offiziellen Richtlinien und Normen für visuelle Gestaltung, einem Regelwerk so dick wie das Telefonbuch einer deutschen Großstadt. Volksnah ausgedrückt: Blau für den Himmel über Bayern, grün für die bayerischen Wiesen und weiß für die schneebedeckten Berge. Die schriftlichen Vorgaben unterteilen auch die Kleidung in Farbcodes. Ordnern wird zum Beispiel ein helles Blau zugedacht, Techniker tragen Orange.

Die Optik mag manchmal mehr an den Art-déco-Distrikt von Miami Beach erinnern als an eine europäische Großstadt mit langer Historie, aber von regionalen Heimatmotiven wie dem bayerischen Löwen oder dem Münchner Kindl will Aicher nichts wissen. Die einzige Ausnahme ist ein gestreifter Dackel mit dem Namen »Waldi«. Das erste Maskottchen überhaupt bei Olympischen Spielen ist eine Idee von Willi Daume. Elena Winschermann aus Aichers Team wird zur »Waldi-Mama« ernannt. Selbst der Dackel muss sich in das visuelle Erscheinungsbild fügen: »Die Streifen müssen in mindestens drei, optimal sechs Farben erscheinen. Kopf und Schwanz sind immer hellblau.«

Es wird der von Willi Daume erhoffte große Wurf. Eine kommunikative Mondlandung. Aicher gelingt es – vor allem mit seinen berühmten Piktogrammen –, den Sport für die Besucher zu dolmetschen. Jeder Mann und jede Frau aus jedem Land wird sich auch ohne Sprachkenntnisse zurechtfinden können. Der Über-Kreative, der schon zuvor für renommierte Industriekunden wie Lufthansa und BASF gearbeitet hat, überträgt die wirtschaftliche Corporate Identity auf das Sportfest. »Die Werbewirksamkeit des einheitlichen Erscheinungsbildes ist in der Industrie längst ein anerkanntes Mittel zur Verkaufsförderung. Wir haben diese Erfahrung der PR-Leute genutzt für ein nicht-kommerzielles Unternehmen, bei dem mehr auf dem Spiele steht als Mark und Pfennig.« Aichers Produkt ist: »Das neue Deutschland«.

Nur ein visueller Baustein stammt nicht aus Aichers Kreativzentrale: das Emblem der Spiele. Das prominenteste Element von allen, »ausgerechnet«, würden Sportreporter sagen. Diese Aufgabe löst der junge Grafiker Coordt von Mannstein aus Köln – nachdem Otl Aichers erster Entwurf den Entscheidern nicht zugesagt hatte und Zweifel aufgekommen waren, ob er im rechtlichen Sinne überhaupt schutzfähig sei. In einer Art Rettungsaktion, 1968 auf die Schnelle initiiert von Willi Daume, werden fünf bekannte deutschen Grafikdesigner ausgewählt – darunter der Rheinländer –, die nun den vielleicht wichtigsten olympischen Auftrag erhalten: ein Logo zu kreieren, das über alle Zweifel erhaben ist. Und zwar rasch.

Von Mannstein macht sich umgehend ans Werk. Der 31-jährige Unternehmer, ein Partner in der Agentur »Graphicteam« in Köln, nimmt nun häufiger Unterlagen mit nach Hause, um dort weiterzuarbeiten. In einer kleinen Mietwohnung, dritter Stock, in der Wiethasestraße im Westen der Domstadt, gar nicht weit weg vom Fußballstadion. Einen Schreibtisch gibt es hier nicht, also setzt er sich am liebsten an einen Tisch in der Wohnhalle, der – wenn Gäste kommen – auch als Esstisch dient.

Auf der so gewonnenen Fläche liegen im Frühjahr 1968 abends häufig die Arbeitspapiere, darunter Aichers Logo-Entwurf – ein aus Strahlen bestehender Kranz. Coordt von Mannstein ist ein Fan des visuellen Erscheinungsbildes von München 72. Beim Betrachten der Unterlagen kommt ihm spontan ein Einfall, und er weiß sofort, dass es funktionieren wird. Er geht zu seinem Werkzeugkasten, der mit allen Instrumenten gefüllt ist, die ein Grafiker braucht, bis hin zu den feinen Pinseln. Von Mannstein holt eine Schere heraus. Er schneidet Aichers Strahlenkranz auf und dreht ihn nach oben zu einer Spirale. So entsteht in Köln-Braunsfeld die Idee zur Strahlenspirale, dem zukünftigen offiziellen Emblem der Olympischen Sommerspiele 1972 – den Bundesbürgern bis heute aus der Fernsehsendung Glücksspirale vertraut. Das Logo reiht sich in den erstklassigen Look ein.

München 1972 geht in die Geschichte ein als das erfolgreichste Designprojekt der Olympischen Spiele. Den Preis dafür bezahlt der Gestaltungsbeauftragte bisweilen mit seinen Nerven. Dem Reporter des Bayerischen Rundfunks vertraut Otl Aicher an: »Neben der Freude bleibt der Kummer nicht aus, wie überall, wo Bürokratie mit Kunst kollidiert.« In der Saarstraße, wo das Organisationskomitee sitzt, ist man über diese Aussage wahrscheinlich not amused. Aber einer mit Aichers Lebenslauf scheut den Konflikt nicht, höchstens den Kompromiss. Zur Not droht er, sorgsam dosiert, mit seinem Rücktritt. Mitten in der Arbeit für München 72 erleidet Aicher laut tz 1969 einen Herzinfarkt und kommt ins Krankenhaus. Zur mutmaßlichen Ursache schreibt das Blatt: »Aichers Erschöpfungszustand wird neben großer Arbeitsbelastung auch auf starke, seit langem bestehende Differenzen mit dem Olympia-Generalsekretär Kunze zurückgeführt.« Die heiteren Spiele sind eine ernste Sache. Und sie haben noch nicht einmal begonnen.

1964 hatte Der Spiegel in einer Titelstory der Gastgeberstadt den Beinamen »heimliche Hauptstadt« verliehen. Im Sommer 1972 bleibt vom angeblichen Geheimtipp nichts mehr übrig: München avanciert offenkundig zum Mittelpunkt der Welt. Zur Bühne für einen internationalen Summer of Love in Deutschland. Aus allen Himmelsrichtungen machen sich junge Leute auf den Weg in die bayerische Hauptstadt.

Die Bravo ist schon da. Die beliebte Jugendzeitschrift nutzt ihren Heimvorteil. Die Redaktion mit Sitz in der Augustenstraße 10, Postleitzahl: 8 München 2, feiert die jungen Besucher auf einer Doppelseite im Heft. Fünf Jungen und drei Mädchen fläzen sich auf einer Wiese im Olympiapark, im Hintergrund sieht man den Olympiaturm, die Olympiahalle und das Stadion mit dem berühmtesten Dach der Welt.

Die Jungen und Mädchen sind als Tramper nach München gekommen. Das heißt: Sie haben sich an eine Ausfallstraße oder die Rampe zur Autobahn gestellt, ihren Daumen in die Höhe gereckt und dann gewartet, dass ein Auto anhält und sie mitnimmt. Eine beliebte Form des Reisens in dieser Altersgruppe. »Für 15 Tage ist die Olympia-Stadt München Magnet für die Jugend der Welt«, haben die Redakteure zu den Fotos getextet. »Man schätzt sie auf hunderttausend. Die Tramper, die nach München gekommen sind, um die Olympischen Spiele zu erleben.« Acht von ihnen lernt man auf den Seiten 22 und 23 in der Bravo näher kennen.

Rolf, 18 Jahre, ist von Regensburg in die Olympiastadt getrampt. Er hat gerade einmal 20 Mark einstecken und kann deshalb nur drei Tage bleiben. »Das Geld für die Olympiakarten habe ich mir regelrecht vom Mund abgespart.« Susanne, 16 Jahre, kommt aus Worms und müsste eigentlich schon wieder in der Schule sein. Die gleichaltrige Claudia aus Frankfurt sagt: »Das Interessanteste hier sind für mich die vielen Ausländer.« Die Holländerin Elly ist mit ihrem Freund hier, für Olympiakarten haben sie leider kein Geld. Youssuf aus Beirut ist dagegen gern bereit, für eine Dressurkarte »draufzuzahlen«: Ein Tramper aus dem Libanon, den es zur eleganten Disziplin des Reitens zieht – auch das gehört 1972 zur bunten Jugend der Welt.

Die »Jugend der Welt« ist eine feststehende Redewendung im Wörterbuch Olympias. Gemeint war ursprünglich die Versammlung junger Athleten zum edlen Wettstreit, nobel und rein, im Zeichen des Friedens. Ohne Politik und Profisport. Mit diesen Idealen im Herzen und antiken Traditionen im Kopf begründete der französische Baron Pierre de Coubertin Ende des 19. Jahrhunderts die moderne Fassung der Olympischen Spiele. Die erste Ausgabe der Neuzeit fand 1896 in Athen statt. 14 Nationen, so vermelden es die meisten Quellen, gingen an den Start. Frauen durften nur zuschauen.

München 72 macht Olympia endgültig zu einem globalen Ereignis. Drei Jahre nach der ersten Mondlandung und den Tagen von Woodstock, dem legendären Open-Air-Festival, mit dem die Hippie-Bewegung im Mainstream ankommt. Die Jugend der Welt trägt jetzt lange Haare, fordert die Autorität der Alten heraus und hat es nicht so mit dem Leistungsprinzip. Das olympische Motto »Höher, schneller, weiter« spricht einige der Jungen allenfalls bei der Erweiterung ihres Bewusstseins und Seins an, gern auch mit experimentellen Drogen. Nach München kommen sie trotzdem in Scharen, es ist das größte weltweite Treffen ihrer Generation in diesem jungen Jahrzehnt.

Die Münchener beobachten die Invasion mit gemischten Gefühlen. »Wer unangemeldet, unrasiert, unbekannt und unbürokratisch untergebracht werden will, der findet in München nun doch eine Bleibe für die Nacht«, meldet die örtliche Abendzeitung halb kritisch, halb erleichtert. Denn mittlerweile sind so viele Jugendliche spontan in die Olympiastadt gekommen, dass sich die Polizei einschalten muss. »Meist einzeln reisende Jungen und Mädchen übernachten in Anlagen, Parks oder im Englischen Garten«, vermerken die Beamten im Polizeibericht. »Wegen der damit meist verbundenen Verunreinigung der Umgebung und Beeinträchtigung der Erholungseffekte dieser Anlagen erregen sie damit den Unwillen der Bürger.«

Die sonst perfekt organisierten Deutschen müssen improvisieren. In Ludwigsfeld, im Nordwesten Münchens, errichtet man auf die Schnelle zwei Riesenzelte für etwa 3000 Besucher. Das Versprechen: Sogar mitten in der Nacht könne man in der »Jugendschutzstelle« mit Rucksack und Matratze aufkreuzen. Niemand frage nach dem Namen. Religion und Nationalität spielten keine Rolle. Der Preis ist jedenfalls unschlagbar: eine Mark pro Nacht. Und die Gastgeber haben noch ein Schnäppchen parat: Laut Abendzeitung wird das Restessen vom Olympischen Dorf kostenlos in den Unterkünften verteilt. Im Land des Wirtschaftswunders soll niemand hungern.

Bayerns Ministerpräsident Alfons Goppel von der CSU bittet vor dem Start der Spiele die Bevölkerung: »Seid’s nett zu den Fremden.« Sein Appell wird in der Lokalpresse abgedruckt, das gibt der Botschaft fast einen offiziellen Anstrich: »Ich rufe alle zur Wahrung unserer traditionellen bayerischen Gastfreundschaft in Offenheit und Herzlichkeit auf. Von jedem einzelnen hängt es ab, welches Bild von uns Bayern unsere Gäste mit in ihre Heimat nehmen.«

Gute Vorsätze kann man den Einheimischen nicht absprechen. Hans Glanegger ist der Wirt der weltweit berühmtesten Gaststätte in der Olympiastadt, dem Hofbräuhaus. Hier fließt der Gerstensaft in Strömen, hier ist man Randale von und Kummer mit betrunkenen Gästen gewohnt. Die Ordnungskräfte im legendären Lokal sind eine Instanz für sich, der Volksmund nennt sie »Rausschmeißer« – und das ist wörtlich gemeint. Glanegger sagt der Boulevardzeitung tz: »Natürlich kann ich aus unserem Hofbräuhaus kein Säuglingsheim und aus meinen Ordnern keine Kinderpfleger machen.« Aber für Olympia ist er bereit, im Traditionslokal etwas Neues auszuprobieren: Er lobt eine Sonderprämie von 50 Mark aus – für jede Woche, die seine handfesten Mitarbeiter nicht in eine Schlägerei verwickelt werden. Lediglich Selbstverteidigung sei noch erlaubt. Eine Welt ohne Wirtshausrauferei, nur weil die Welt gerade zu Gast ist – für einige seiner Stammgäste geht das nun wirklich zu weit. Ein Alter grantelt: »Mei, zu was haben die uns für die Olympiade gemacht.«

Die Globalisierung erreicht auch Münchens Marktstände. Radieschenverkäufer Georg Goßler zürnt: »Die können sich doch nach unseren Sitten richten! Die Amis langs ois o’ bevor ’s was kaufa, und de Franzosen rischa mit der Nas’n an jeden Apfel.« Man habe extra Schilder aufgestellt: »Ware betasten streng verboten«, das nütze freilich gar nichts, weil die ausländischen Käufer die Schilder nicht verstehen. Und Schilder in fremden Sprachen? Sakra, man könne ja nicht »unsere Ständ’ mit 20 verschiedene Tafeln verbauen«. Der Redakteur der Abendzeitung versucht es in seinem Kommentar mit multikultureller Nachhilfe, trocken wie eine Rosine: »In Amerika zum Beispiel sucht man sich die Ware nach eingehender Betrachtung selbst aus. Und Verbotsschilder gibt es nur bei uns.« Welcome to Bavaria.

Fertig

Wenn man 1972 vom »Dach« spricht, weiß jeder, welches gemeint ist: das spektakuläre Zeltdach des Olympiastadions. Für München ist es eine neue Sehenswürdigkeit, für das geläuterte Deutschland ein Symbol für Offenheit, Transparenz und Demokratie. Der Architekt Günter Behnisch entwarf später auch das neue Parlamentsgebäude des Deutschen Bundestages in Bonn.

© Matthias Hell

In der Bundeshauptstadt Bonn stellt sich die Regierung von Willy Brandt ganz offiziell auf einen Medaillensegen ein. »Unsere bundesdeutsche Olympiamannschaft hat sich gut vorbereiten können«, schreibt der Kanzler in seinem Geleitbrief zu den Spielen, »nicht zuletzt, weil die sozialdemokratisch geführte Bundesregierung durch großzügige finanzielle Unterstützung einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat.« Der Hinweis auf die SPD-Leistungen liegt nahe, wenige Monate nach Olympia werden Bundestagswahlen stattfinden.

Im Vorfeld der Spiele befasst sich das Kabinett von SPD und FDP in einer Sitzung mit den zu erwartenden Erfolgen der bundesdeutschen Sportler. Die Gastgeber wollen vorbereitet sein und korrektes Verhalten bei Siegen sicherstellen. Im Protokoll der Regierungsrunde wird im August 1972 unter dem Betreff »Glückwünsche an deutsche Olympia-Gewinner« schriftlich festgehalten: »Es besteht Einvernehmen, dass Glückwünsche an deutsche Medaillengewinner in der Regel nur vom Bundeskanzler, vom Vizekanzler und vom BMI gesandt werden sollen. Die übrigen Mitglieder des Bundeskabinetts mögen sich auf Fälle regionaler oder sonstiger Beziehungen zu dem jeweiligen Sportler beschränken.«

BMI steht für das Bundesministerium des Innern, zuständig für den Leistungssport – und die innere Sicherheit. Minister des Hauses ist der FDP-Politiker Hans-Dietrich Genscher. Er wird bei München 72 mehr mit der Gefahrenlage als mit der Medaillenausbeute zu tun haben.

Es ist mittlerweile kaum möglich, in München nichts von Olympia mitzubekommen. Man müsste schon unter einem Stein leben, um dem täglich anschwellenden Trubel zu entgehen. Genau das macht Thomas Schmidt, 25 Jahre alt. Er trotzt dem Rummel und lebt zwar nicht unter einem Stein, aber unter der Erde, drei Meter tief. Der Mathematikstudent wird sich während der Spiele zu wissenschaftlichen Zwecken einem Isolierversuch unterziehen – für das Max-Planck-Institut für Verhaltenspsychologie. Die Forscher wollen herausfinden, ob ein Mensch, der von der Außenwelt abgeschnitten ist, noch ein Zeitgefühl hat. Für Schmidt bedeutet das: vier Wochen in einem Bunker in den Andechser Bergen ausharren, ohne Radio, ohne Fernsehen, ohne Telefonate, ohne Zeitung. Und natürlich bleibt auch seine Freundin draußen. Er muss selbst kochen. Seine Sonderwünsche reicht er auf einem Zettel nach oben.

Einen Wunsch hat der Olympia-Eremit bereits anderen erfüllt: Die Eintrittskarten, die er sich vorsorglich besorgt hatte, bekommen seine Münchener Freunde.

Im Bunker ist das Wetter egal. Bei München 72 spielt es eine Schlüsselrolle. Und deshalb wollen die Deutschen auch das Wetter organisieren. Perfekt und pünktlich, genau mit dem richtigen Timing.

Das Erscheinungsbild der Spiele – die Farben Aichers, das Glasdach des Olympiastadions – lässt die Bundesrepublik nur frisch glänzen, wenn die Sonne scheint und der Himmel blau leuchtet. Die deutschen Veranstalter überlassen auch hier nichts dem Zufall. Schon sehr früh bitten sie die Meteorologen nachzusehen, was der beste Zeitraum für die Austragung von Olympia sei. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) führt eine »sorgfältige Überprüfung langjähriger Beobachtungsreihen« durch. Dazu steigen die Experten tief ins Archiv und schauen sich die statistische Auswertung vieler Jahrzehnte genau an. Dieser Katalog der Großwetterlagen Europas von 1881 bis 1971 fördert zutage, dass zyklonale Großwetterlagen bis zum letzten Drittel im August überwiegen und danach ein rascher Abfall bis Mitte September erfolgt. Auf dieser Basis empfehlen die Meteorologen eine Periode mit voraussichtlich geringem Niederschlag: vom 26. August bis 10. September. Die Organisatoren folgen dem Vorschlag. Genau in diesen zwei Wochen wird Olympia in München stattfinden.

In dem gewählten Zeitraum ist laut DWD mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent an mindestens elf Wettkampftagen eine freundliche Witterung zu erwarten, mit einer Wahrscheinlichkeit von 75 Prozent, dass an mindestens acht Tagen, also während der Hälfte der Zeit, gutes Wetter herrscht. Aber selbst diese fundierten Zahlen, und das schreiben die DWD-Experten offen und ehrlich in ihren Bericht, können bei »der in unseren Breiten herrschenden wechselhaften Witterung nicht einmal einen Optimisten beruhigen«. Übersetzt: Auch Sauwetter ist möglich. Und danach sieht es nun aus.

In der Woche vor der Eröffnungsfeier vermeldet der Wetterbericht neben verbreiteten Regenfällen, dass die Schneefallgrenze bis unter die Marke von 2000 Metern sinkt – und das im Hochsommer. Die vielleicht schlechtesten Nachrichten kommen am 23. August 1972, drei Tage vor der Eröffnung, vom Meteorologen Rudolf Christa: »Eine entscheidende Wetterbesserung ist noch nicht in Sicht.«

Besonders die Sportler aus den südlichen Regionen der Erde kaufen im Laden des Olympischen Dorfes alles auf, was an warmen Decken und dicken Pullovern zu bekommen ist. Schwimmer aus Japan brechen ihr Training im Freibad Grafing ab und wechseln in eine geheizte Turnhalle. Auch die Australier kapitulieren bei ihren Übungseinheiten im Dantebad vor der ungewohnten Kälte. »Ihn friert’s«, titelt ein Münchener Boulevardblatt und knipst den sudanesischen Fußballspieler Sates Osman vor der Kulisse des Olympischen Dorfes mit einer Pelzkappe auf dem Kopf, mitten im August. Ein Sprecher des Ärztezentrums im Dorf wird zitiert: »Ständig müssen wir jetzt Erkältungskrankheiten behandeln.«

Bei dieser Witterung zieht es einen amerikanischen Sportreporter schon nachmittags ins Warme. Gemeinsam mit einem Bekannten kehrt er in ein Lokal an der Riesstraße ein, ganz in der Nähe des Olympiaparks. Er hängt sein Sakko an einen Haken unterhalb des Tresens. Zeit für einen Drink. »Um eine Unterhaltung zu haben, luden sie nach einiger Zeit einen deutschen Gast ein, sich zu ihnen zu setzen und mit ihnen zu trinken«, vermeldet der Polizeibericht zum Fortgang der Geschichte. Gegen 19 Uhr verabschiedet sich der Deutsche – und mit ihm auch das Sakko des Amerikaners.

Der Dieb macht reiche Beute in Höhe von geschätzt 3000 Mark: Im Sakko befanden sich laut Polizeibericht ein goldenes Zigarettenetui mit einer persönlichen Gravierung (»the capt. 29. 01. 1965«), ein goldener Kugelschreiber, Travellerschecks im Wert von 1800 DM sowie ein Presseausweis des Olympischen Komitees, ausgestellt auf den Namen »Ron Hawkins«. Der Journalist geht zur Polizei und erstattet Anzeige. Den Täter beschreibt er wie folgt: circa 35 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, schlank, kurze, dunkelblonde Haare. Für einen Kriminellen, der nun gesucht wird, ist der Dieb auffällig gekleidet: mit einem Anzug aus schwarzen und weißen Karos.

Das wäre eigentlich ein Fall für die Sendung Vorsicht Falle! und ihren populären Moderator Eduard Zimmermann. Der Fernsehfahnder aus München ist spätestens mit seinem zweiten TV-Format AktenzeichenXY…ungelöst zum bekanntesten Gesicht der Bundesrepublik beim Thema Sicherheit avanciert. Im Olympiamonat August greift er für eine Lokalzeitung als prominenter Gastautor zur Feder – und warnt die Bevölkerung vor kleinkriminellen Neppern, Schleppern, Bauernfängern. Im Schatten der Großveranstaltung, die den Polizeikräften ein hohes Maß an Aufmerksamkeit abverlangt, sieht Zimmermann drei große Gefahren für die breite Öffentlichkeit. Nummer Eins: Einbrecher und Fassadenkletterer, die während der Fernsehübertragungen in die Wohnungen eindringen. Nummer Zwei: Autoknacker, die in den vom Fernsehprogramm leer gefegten Straßen ungestört ihrem Geschäft nachgehen können. Gefahr Nummer Drei: Straßenräuber und Sittlichkeitsverbrecher, denen es ebenfalls nutzt, wenn es draußen beinahe menschenleer ist.

Manfred Schreiber, Münchens Polizeipräsident und zugleich der Sicherheitschef von Olympia, stellt eine Liste von weiteren möglichen Rechtsbrüchen zusammen. Sie liegt dem Spiegel vor. Die Delikte reichen vom »Anspucken von Persönlichkeiten« über »exhibitionistische Akte während des Abspiels von Nationalhymnen« bis zum »Verschütten von gefährlichen Gleitmitteln auf bestimmten Rennstrecken«. Gegenüber einem Lokalreporter kommentiert Schreiber die olympische Gefahrenlage lakonisch: »Man müsste alle nackt ins Stadion schicken, um hundertprozentige Sicherheit zu gewährleisten.«

Der Chefsprecher im Olympiastadion, Joachim Fuchsberger, sitzt mit am Tisch, als für die heiteren Spiele ungewöhnliche Sicherheitsmaßnahmen diskutiert werden. Die vorgetragenen Ideen klingen bisweilen mehr nach Satire als nach Schutz. »Bonbon-Kanonen aus dem rheinischen Karneval sollten eingesetzt werden und Netze über demonstrierende Gruppen hinweg schießen«, berichtet Fuchsberger später in einem TV-Interview. »Politessen sollten besondere Ausbildungen erhalten und mit Blumen in der Hand auf demonstrierende Gruppen losgehen – in der Annahme, dass die dann nicht angegriffen werden.« Und das ist noch nicht alles an Deeskalation. »Inspiriert von unserem entzückenden, kleinen Maskottchen, dem Dackel Waldi mit seinen schönen Farben, hatte man die Idee, ganze Gruppen von kleinen Dackeleinheiten um protestierende Leute herumlaufen und bellen zu lassen. Weil: Dann lacht man, und wer lacht, der bringt andere weniger schnell um.«

Das Lachen müsste der gesamten Runde eigentlich vergehen, als ein junger Psychologe die möglichen Bedrohungsszenarien ausmalt. Ein prägnantes Beispiel: »Ein Freischärlerkommando hat gegen 5 Uhr früh den Zaun des Olympischen Dorfes überstiegen. Die Eindringlinge haben den Wohnblock der israelischen Mannschaft besetzt. Es werden Schüsse und Rauch gemeldet.« Es gibt nur einen Mitarbeiter bei der Münchener Polizei, der den Mut besitzt, vor Olympia ein solches Szenario zu entwerfen. Und nur einen, der dem Männermagazin Playboy im Herbst 1972 bei Tempo 180 auf der Autobahn ein Interview gibt: Georg Sieber, gelernter Diplom-Psychologe.

Er ist ein Typ, der schon 1972 ein Smartphone gebrauchen könnte. Der 37-Jährige arbeitet 15 bis 16 Stunden am Tag, seine Ehefrau und sein kleiner Sohn schlafen und essen bisweilen bei ihm im Büro. Sieber ist eine ständig sprudelnde Ideenquelle, ein Avantgardist. Die kriminalistische Entsprechung zum Designer Otl Aicher. Für die Olympischen Spiele entwirft der Experte mehrere Szenarien. Eines davon ist die oben zitierte »Lage 21« – eine Attacke der Palästinenser auf jüdische Teilnehmer. Gelegentlich wird sie auch als »Lage 26« bezeichnet. Sieber hat recherchiert: Die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) schlägt stets vor Sonnenaufgang zu, und im Sommer bedeutet das: 5 Uhr. Und sie klettert nie über irgendein Tor, sondern immer über Zäune. Das wisse man, sagt er, aus dem Ablauf der bisher bekannten PLO-Attentate.

Als er der Runde beim Tagesordnungspunkt »Besondere Vorfälle: Schwere Eingriffe in die Olympische Ordnung« – so oder so ähnlich lautete der Titel, sagt Georg Sieber – den möglichen terroristischen Überfall vor Augen führt, sind alle konsterniert. Münchens Polizeipräsident Manfred Schreiber unterbricht schließlich die Stille: »Polizeipsychologen sind dazu da, dass man sie erschlägt.« Ein Spaß, alle lachen, erinnert sich Joachim Fuchsberger. Niemand habe an Terror gedacht, man habe eher »Störaktionen« befürchtet. Das allgemeine Urteil zu Siebers Präsentation lautet: »Zu unrealistisch.«

Die Spiele haben noch nicht begonnen, aber sie haben der Gastgeberstadt bereits ein weiteres Wahrzeichen verschafft: das Olympiastadion mit dem Zeltdach. Eine neue Visitenkarte der Bundesrepublik. Entworfen von den Architekten der Stuttgarter Firma Behnisch und Partner, die sonst eher auf Schulbauten spezialisiert sind. Deren Unterlagen beinahe gar nicht bei der Jury eintreffen. Die ein Stadion kreieren, das astronomisch teuer wird. Denen ohne Übertreibung »ein Stück Jahrhundertarchitektur« gelingt (Süddeutsche Zeitung) – das es fast nicht gegeben hätte.

Günter Behnisch erlebte und lebte das deutsche Wirtschaftswunder. Er machte sich früh selbstständig, heiratete, zog in ein Reihenhaus und wurde über die Jahre Vater von drei Kindern. Der Schwabe fuhr Sportwagen und übernahm das Amt des Landesvorsitzenden des Bundes Deutscher Architekten. Sein Büro baute ordentliche Häuser und Schulen. Für 80 Prozent seiner Entwürfe bekam er auch den Auftrag. »Ein sympathischer, deutscher Erfolgsmensch«, heißt es im Männermagazin Playboy über ihn. Doch dann erfasste Behnisch Mitte der sechziger Jahre eine Art kreative Midlife-Crisis. Überall sah er nun kalte Stahlpaläste und graue Betonfassaden, da müsse doch noch mehr sein, vertraute er der Playboy-Autorin Marianne Schmidt in einem Interview für ein großes Porträt an, aus dem viele der hier zitierten Erkenntnisse stammen.

Die Ausschreibung für die olympischen Bauten in München kam ihm gerade recht. Auf dem Oberwiesenfeld nördlich der Innenstadt sollten ein Stadion, eine Sporthalle, eine Schwimmhalle und eine Hochschulsportanlage entstehen. Die Bestimmungen umfassten 70 Druckseiten, allein die Wettbewerbsunterlagen – aufgegliedert in 57 Hauptpunkte – wogen etwa 30 Kilogramm. Eine architektonische Vor-Olympiade sozusagen. Der Leitgedanke lautete: »Olympische Spiele im Grünen und der kurzen Wege.« Meldeschluss war der 3. Juli 1967.

Die Architekten in Stuttgart drehten nun die Lautsprecher auf, berichtet der Journalist Alfred Dürr in der Süddeutschen Zeitung in einer Rekonstruktion des Schaffensprozesses. Ihr Lieblingssong »Ha! Ha! Said the Clown« von Manfred Mann dröhnte fortwährend durch das Atelier. Es gab noch keine Computer – aber dafür Kleber, Pappe, Polaroid-Fotos und einen Damenstrumpf. Auf einer Tischplatte wurde das Olympiagelände mit Sägemehl dargestellt, die Wege wurden durch Wollfäden angezeigt. Fehlte noch das berühmte schwebende Dach, inspiriert vom deutschen Pavillon bei der Weltausstellung 1967 in Montreal. Nach der Legende spannte Behnischs kongenialer Partner Fritz Auer einen Nylonstrumpf seiner Frau über das Modell. Ein Akt der demokratischen und ästhetischen Transparenz. Fertig. Fix wurden die Zeichnungen, Pläne und Modelle verpackt. Am Ende, so erzählt Auer später, ging ein Mitarbeiter durch das Chaos und entdeckte eine vergessene Tafel. In halsbrecherischer Fahrt raste jemand dem Paket quer durch die ganze Stadt hinterher – die Bewerbung, schließlich komplett, wurde kurz vor Mitternacht am Schalter per Bahnexpress aufgegeben.

Mitte Juli meldeten sich die Organisatoren: Die Modelle seien da, aber die Pläne fehlten. Der Ausschluss vom Wettbewerb drohte. Hektisch recherchierten die Büromitarbeiter und fanden die vermisste Kiste beim Spediteur – sie war nicht mitgenommen werden. Die Idee vom Stadion mit Zeltdach lebte nach dieser Wiederbeatmung weiter.

»Hundert olympische Ideen und ein poetischer Entwurf«, schrieb die Süddeutsche Zeitung zum Architektenwettbewerb. Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel, eigentlich ein Unterstützer, witzelte über das Zeltdach: »München ist keine Beduinenstadt.« Bei vielen anderen war Schluss mit lustig. Die Idee von Günter Behnisch, Fritz Auer und ihren Mitstreitern war manchen zu ambitioniert, zu waghalsig. So ein Stadion gab es nirgendwo auf der Welt. Was, wenn es sich so gar nicht bauen ließ? Der Juryvorsitzende Egon Eiermann musste eine flammende Verteidigungsrede halten: »Ich bin überzeugt, wir können das.«

Es war das »Wir schaffen das« von München 72, es war der Geist von Aichers Farbwelten, der Mut von OK-Chef Willi Daume, der schließlich sagte: »Risiko muss man immer wieder suchen.« Die Jury drückte es bei der Vergabe etwas unbeholfen so aus: Diese olympische Landschaft sei »die beste Gebärde, um Sportfreunde aus aller Welt zu uns einzuladen … und eine Bereicherung für unsere Stadt. Herzlichen Glückwunsch, Günter Behnisch und den Diplom-Ingenieuren Auer, Büxel, Tränkner, Weber und Herrn Professor Joedicke!« Ein knappes Jahr lang blieb unklar, ob der Entwurf überhaupt realisierbar sein würde. Dann war der Weg frei. »Hurra! Das Zelt wird doch gebaut! Münchens Ruf ist gerettet: Der Olympia-Bau wird nicht kleinkariert«, jubelte Bild im August 1969. Und ein hübsches Bonmot fasste es so: Endlich sei Olympia unter Dach – und Fach.

Der Stadionbau für den Zirkus Olympia blieb ein Drahtseilakt mit ungewissem Ausgang. Zwischenzeitlich war man bei einer Gleichung mit 12 600 Unbekannten angelangt. Dass Statistiker, Ornithologen, Glaziologen, Bakteriologen und Mathematiker das Dach begutachteten, war der deutschen Ordnungsliebe genauso geschuldet wie der Hilflosigkeit im Umgang mit dieser spektakulären Innovation. Mancher ernstzunehmende Experte gestand dem Ganzen eine Lebensdauer von höchstens 25 Jahren zu.

Das Zeltdach entstand in drei Phasen: Zunächst wurde das Stahlgitternetz gespannt, dann kam unter das Netz die weiße Isolierfolie, schließlich wurden die Dachplatten aus Acryl montiert. Ein Münchener Streifenpolizist schilderte dem Bayerischen Rundfunk, wie aufregend die Bauarbeiten seinerzeit verliefen. Der Beamte beobachtete von einem Hügel aus, wie das 400 Meter lange Drahtseil, das die Dachkonstruktion des Stadions tragen sollte, hochgezogen wurde. Zentimeter für Zentimeter. Er fragte einen Ingenieur mit weißem Helm: »Funktioniert das auch?« Der Mann antwortete: »Ich bin genauso gespannt wie Sie.«

Die Baukosten für das Zeltgebirge kannten nur eine Richtung: bergauf. Aus anfänglich geschätzten 18 bis 20 Millionen Mark wurde im Laufe der Jahre ungefähr das Zehnfache. Die achselzuckend präsentierte Erklärung lautete: Es seien keine Erfahrungswerte vorhanden gewesen. Angesichts der horrenden Summe rief mancher Kritiker in Erinnerung, dass die moderne Dachkonstruktion nur einen Teil der Sitzplätze vor der Witterung schütze. Auf der Gegengeraden würden Zehntausende »oben ohne« hocken. Am Ende liefen für Olympia insgesamt etwa 2 Milliarden Mark an Kosten auf, davon rund 1,3 Milliarden für die Bauten. Das sei kein hinausgeworfenes Geld, beschwichtigte einer der Organisatoren, wenn wir die Welt zu einem neuen Nachdenken über uns zwingen.

Am 26. Mai 1972 wurde das Münchener Olympiastadion mit einem Fußball-Länderspiel gegen die Sowjetunion eingeweiht. Deutschland siegte nach vier Toren von Gerd Müller mit 4 : 1. Torwart Sepp Maier klagte hinterher, dass ihn das Flutlicht geblendet habe. Das aufwendige Kunstlicht mit 1870 Lux entsprach in der Helligkeit dem Tageslicht, selbst nach Einbruch der Dämmerung gab es also keinen Farbverlust – ideal für das TV-Bild. Maier war der Erste, der im Stadion Bekanntschaft mit der Strategie der für Olympia Verantwortlichen machte: Fernsehen first.

Im Regieraum des Wagens Ü8 im neuen Münchener Olympiastadion verwandelt sich schlechte Laune langsam in Verzweiflung. Es ist inzwischen Freitag, der 25. August 1972. In den Katakomben stehen 14 Übertragungswagen, gelb angestrichen. Sie gehören zum Team des Zweiten Deutschen Fernsehens aus Mainz. Das ZDF soll morgen Nachmittag die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele übertragen. Eine nationale Aufgabe – und eine Leistungsschau des bewegten Bildes: 210 Kameras sind für die Spiele herbeigeschafft, 100 Millionen Deutsche Mark investiert und 380 Sprecherplätze für TV-Kommentatoren aufgebaut worden. Sitzplätze im Wert von einer Million Mark können nicht verkauft werden, weil die Kameraleute mit ihren Linsen an den besten und teuersten Stellen im Stadion stehen und die Sicht behindern.

Im Bauch der Arena stehen Kosmetikkabinen bereit, damit die Siegerinnen für die Medaillenzeremonien telegenes Make-up auftragen können. Rund 230 Stunden Olympia werden alleine ARD und ZDF im Wechsel senden. Erst durch das Fernsehen werden diese XX. Spiele der Neuzeit, was sie wirklich sind: die größte Schau der Welt und das Schaufenster des neuen Deutschlands.

Was sich während der Generalprobe vor den Augen von Regisseur Uly Wolters und seiner Mannschaft abspielt, hat wenig von einer reibungslosen Live-Übertragung und viel von Pleiten, Pech und Pannen. Betroffen ist ausgerechnet die olympische Königsdisziplin der Eröffnungsfeier, der Einmarsch der Nationen. Es gelingt einfach nicht, den Einzug der Mannschaften mit der eigens arrangierten Musik in Einklang zu bringen. Oder, wie die Leute vom Fernsehen sagen, Bild und Ton synchron zu halten. Die Teams, angefangen mit Griechenland als Gründungsland der modernen Spiele, folgen zu schnell aufeinander. Sie laufen dem Ton davon, stellt Wolters von seinem Platz aus entsetzt fest, wie er später in einem Beitrag für eine Olympiapublikation festhält. Der arme Stadionsprecher Joachim Fuchsberger hat keine Chance, die Namen der Nationen zum richtigen Zeitpunkt anzukündigen. Es droht ein Fehlstart.

Um 18.30 Uhr, als die Generalprobe endlich vorüber ist, herrscht in Ü8 eine Stimmung wie in der Kabine einer Heimmannschaft, wenn man zur Halbzeit hoffnungslos hinten liegt. Die anwesenden Vertreter des Organisationskomitees machen ihrem Unmut Luft und fordern personelle Konsequenzen. Dafür ist es allerdings ein bisschen spät. Es sind keine 21 Stunden mehr bis zum Beginn der Eröffnungsfeier. Die Welt wartet – auf Olympia made in Germany.

Sechs Jahre, vier Monate und einen Tag hatten die bundesdeutschen Macher Zeit, um ihr Heiterkeitswunder für die Besucher zu organisieren. Manche Idee ist auf der Strecke geblieben. So schlug ein (norddeutscher) Mitarbeiter vor, das Oktoberfest im Olympiajahr ausfallen zu lassen. Eine Agentur regte im »Public Relations Maßnahmen-Katalog« auf Seite 66 an, die Wiesn während der Zeit der Spiele durchzuführen, und bemerkte dazu: »Eine Vorverlegung kann nicht auf allzu große Schwierigkeiten stoßen, wenn man den Schaustellern rechtzeitig Bescheid gibt.« Die wohl attraktivste PR-Maßnahme findet man nicht in diesem Katalog – die Schaffung des neuen Berufsbildes »die schöne Münchnerin«. Verena Müller-Rohde und Susanne Rieger beschreiben in Das Olympia 72 Lesebuch: Für München und den Rest der Welt die Suche nach der richtigen Kandidatin.

Hübsch soll sie sein, charmant, liebeswürdig, schlagfertig und wandlungsfähig. Das steht im Sommer 1970 im Aufruf zu einem Wettbewerb des Organisationskomitees. Das »Symbol für das moderne junge Mädchen«, so der Text weiter, soll durch den Olympia-Werbefilm Eine Stadt lädt ein führen. Als die Abendzeitung mit der Zeile »Gesucht wird eine schöne Münchnerin« darüber berichtet, hat der Job seine feste Bezeichnung weg. Zum finalen Auswahlprozess rückt dann sogar die altehrwürdige Neue DeutscheWochenschau mit einem Kamerateam an. »250 geborene und gelernte Münchnerinnen bewarben sich um die Hauptrolle. Eine Zugereiste gewinnt«, schnarrt der Reporter, weil die auserwählte Uschi Badenberg, Anfang 20, aus Kaufbeuren stammt.

Die verheiratete Sprachenstudentin erhält für den Film ein Honorar von 5000 Mark. Es ist erst der Anfang ihrer olympischen Tätigkeit. Sie wird für mehrere Einladungsreisen des OK angeheuert, die sie im Vorfeld der Sommerspiele bis nach Malta und Amerika, Griechenland und in die Sowjetunion führen. Schöne Münchnerin sein – das ist wirklich ein Traumjob. Die perfekt geplanten Reisen dauern in der Regel eine Woche. Uschis Aufgabe vor Ort: im Dirndl auftreten und den Menschen aller Kulturen erzählen, wie großartig die Olympiastadt sei. Welcome to Munich!

Damit sich die Menschen aus aller Welt zurechtfinden, haben die Deutschen vorgesorgt. Für die Teilnehmer und Touristen halten die Gastgeber mehrere Olympiaführer mit wichtigen Informationen bereit. Sie sagen viel über Deutschland 1972 aus. Man kann sich das Fernsehprogramm am Telefon unter der zentralen Nummer 1159 ansagen lassen. Oder sich an den wichtigen Einfallstraßen Münchens an Lotsen wenden, die Besucher sicher durch die Stadt leiten. Oder man erfährt, wo man das legendäre deutsche Fräuleinwunder aus der Nähe bestaunen kann: »Wollen Sie wissen, wo die Sekretärinnen ihre Mittagspause verbringen?«, fragt der offizielle Olympiaführer der Spiele der XX. Olympiade allen Ernstes und antwortet triumphierend mit Insiderwissen und Ausrufezeichen: »Im geometrisch angelegten Hofgarten!«

Zum Geldwechsel liest man: »Wenn Sie nicht gerade Münzen aus dem hintersten afrikanischen Busch benötigen, wird Ihnen jede Bankfiliale helfen.« Zu den Öffnungszeiten der Geschäfte: »Die Kaufhäuser öffnen gewöhnlich um 9 Uhr und schließen um 18 Uhr. Am Samstag bereits um 14 Uhr.« Zur möglichen Höchststrafe für Parksünder hält das Handbuch die tröstende Auskunft bereit: »Abgeschleppt ist immer noch besser als gestohlen.«

»Am genesenen deutschen Wesen soll sich die Welt ruhig freuen«, schreibt ein Journalist. Er meint es wohl ironisch.

Beim Versuch, das typisch Deutsche bei den heiteren Spielen auszublenden, kommen manche Eigenheiten erst richtig zum Vorschein, darunter ein wesentliches Merkmal der Einheimischen: »The German Angst«. In diesem Fall zu verstehen als eine Mischung aus Granteln, Pessimismus und Furcht vor dem Versagen. Angeführt wird die Attacke auf Olympia im Süden vom Nachrichtenmagazin aus dem Norden: Der Spiegel packt in der aktuellen Ausgabe vor der Eröffnung ein großes Bild mit fettem Hakenkreuz in den Olympia-Artikel, schmäht München als »großen Buntmacher« und lässt Experten prophezeien, dass nach den Spielen die Bauten auf dem Oberwiesenfeld »tot, abgeschlossen, umzäunt die meiste Zeit des Jahres herumstehen«.

Die Bayern schimpfen mit. Über die niedrigen Temperaturen, die hohen Kosten oder auch über die skandalöse Erhöhung der Schmankerl. »Olympia-Wucher!«, tobt eine Lokalzeitung. 100 Gramm Leberkäs kosten nun 2,50 Mark, ein paar Weißwürste 3 Mark und eine Semmel 35 Pfennige. Nur gut, dass extra dafür eine Stadtratskommission eingerichtet wurde, die diese »olympischen Geldbeutelschneider« jagt.

Noch sind die Münchener weitgehend unter sich und rätseln bisweilen: Kommen überhaupt genug Gäste? Angeblich liegen rund 950 000 Eintrittskarten unabgeholt oder unverkauft bei Reisebüros und Sportverbänden oder wurden an das OK zurückgeschickt. Kein Wunder, dass die Vermieter Angst vor leeren Zimmern haben. Das Fremdenverkehrsamt München versucht zu beruhigen: Die Olympiagäste kämen schon noch. Die, die bereits da sind, zeigen sich beim Trinkgeld äußerst geizig, so der missgelaunte Eindruck in den Gaststätten. »Am wenigsten geben die Italiener und Franzosen. Viele Gäste lassen sich auf den Pfennig rausgeben«, motzt eine Kellnerin.

Und dann geht noch das Feuer aus, am Abend vor dem Start.

Das olympische Ritual des Fackellaufs mutet an wie eine Tradition aus der Antike, ist aber eine deutsche Erfindung der Neuzeit, erstmals vor 36 Jahren bei der Olympiade im »Dritten Reich« inszeniert und seitdem vom IOC beibehalten. Die Macher von München 72 haben den Lauf akribisch wie ein Militärmanöver geplant: Die Fackel ist aus Kruppstahl, zwei Lastwagen eskortieren sie vom griechischen Olympia quer durch Europa nach München. An Bord der Fahrzeuge befindet sich eine Crew aus Spezialisten.

Das Feuer erreicht an diesem Freitag pünktlich um 17.55 Uhr das Stadtgebiet. Rund 100 000 Zuschauer jubeln den Fackelläufern zu. Alles klappt wie am Schnürchen – bis kurz vor Schluss. Der letzte Läufer des Tages, der 51-jährige Willi Pfeiffle, schafft es noch, die große Fackel vor dem Landtag zu entzünden, wo die Flamme »übernachten« soll, doch dann geht das olympische Feuer plötzlich aus. Einfach so. Pfeiffle muss in einem Begleitfahrzeug um Feuer bitten, ein bisschen wie ein Raucher an einer Straßenecke. Er bekommt originales Olympiafeuer, so versichern die Mitglieder des technischen Personals im Begleitfahrzeug, denn sie haben für den Notfall eine Reserveflamme dabei. In weniger als 24 Stunden wird der Schlussläufer, ein junger Deutscher aus Niederbayern, mit der Fackel das olympische Feuer hoch oben im Olympiastadion entzünden.