Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gatopardo ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

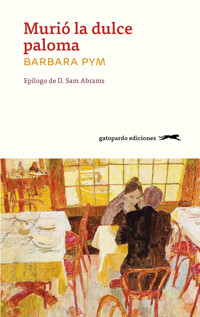

Una de las novelas más perfectas de Barbara Pym. La historia de un amor imposible entre una mujer madura y un joven inexperto en el Londres de los años setenta. Soltera, altiva y distante, Leonora Eyre es una exquisita dama londinense. En su juventud cosmopolita no le faltaron admiradores, pero su mayor pasión son ahora las antigüedades victorianas. Podría decirse que su perfeccionismo maniático le ha impedido hallar el amor verdadero. Todo cambia cuando conoce a Humphrey Boyce y a su apuesto sobrino James en una subasta. Ambos quedan prendados de Leonora, que muestra una clara preferencia por el joven. Aun así, se deja agasajar por Humphrey —un pretendiente menos excitante pero más «adecuado»—, pues no ignora que su idilio con el veinteañero es un asunto platónico. Poco a poco, Leonora verá confirmadas sus sospechas acerca de la ambigua sexualidad de James y descubrirá que este le es infiel. Presa de los celos y con el corazón roto, ¿podrá perdonar al joven y resignarse a no ser la única destinataria de sus afectos? Pese a que fue rechazado por veintiuna editoriales y no llegó a verlo publicado en vida, Barbara Pym consideraba Murió la dulce paloma como su libro más perfecto. De lo que no cabe duda es de que la escritora británica volcó en esta novela lo mejor de su arte narrativo: la gracia inimitable de sus comedias tempranas, la atención al detalle mundano, y la hondura melancólica de su obra tardía. La crítica ha dicho... «Impecable.» The Guardian «Una verdadera obra maestra que no ha perdido un ápice de vigencia en los años que han transcurrido desde su publicación.» D. Sam Abrams «Un libro glacialmente divertido.» Sunday Telegraph

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 296

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Murió la dulce paloma

Murió la dulce paloma

barbara pym

Traducción de Víctor Pozanc

Título original: The Sweet Dove Died

© Barbara Pym, 1978

Publicado por primera vez en inglés en 1978 por Macmillan,

un sello de Macmillan Publishers International Limited.

Esta edición se ha publicado gracias a un acuerdo con Casanovas & Lynch Literary Agency.

© del epílogo: D. Sam Abrams, 2024

© de la traducción y la revisión: Víctor Pozanco, 1993, 2024

© de la traducción del epílogo: Lucas Villavecchia, 2024

© de esta edición: Gatopardo ediciones S.L.U., 2024

Rambla de Catalunya, 131, 1º-1ª

08008 Barcelona (España)

www.gatopardoediciones.es

Primera edición: septiembre de 2024

Diseño de la colección y cubierta: Rosa Lladó

Imagen de la cubierta: Couple at Dinner

© Bernie Fuchs, 1966

Imagen de la solapa: fotografía de Mayotte Magnus

© The Barbara Pym Society

eISBN: 978-84-128507-4-1

Impreso en España

Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Índice

MURIÓ LA DULCE PALOMA

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

PREFACIO

Cada cual en su cárcel

D. Sam Abrams

Barbara Pym

Sinopsis

Otros títulos publicados en Gatopardo

Para R.

Yo tenía una paloma, y la dulce paloma murió

y la creí muerta de congoja;

Oh, ¿qué la acongojaría? Sus patas estaban atadas

con un solo hilo por mi propia mano tejido...

John Keats

MURIÓ LA DULCE PALOMA

I

—Una sala de subastas no es lugar para una mujer —declaró Humphrey Boyce, mientras almorzaba con su sobrino James y con la atractiva desconocida que habían conocido, hacía media hora, en una sala de subastas de Bond Street.

—No me riñan —dijo Leonora, en burlón tono humilde—. Ya sé que ha sido una estupidez. Me movió, supongo, la emoción de pujar, por primera vez en mi vida, y de conseguir ese precioso librito. ¡No puede resistirme!

—Y hacía tanto calor en la sala —dijo James, tratando de no quedar al margen de la conversación, no en vano había sido él quien se fijó en que la mujer de negro se tambaleaba, y casi se desmayaba, en el momento de su triunfo.

—¿Queda en veinte libras? —había dicho el subastador con voz cansada.

—¡Veinticinco! —había exclamado ella, justo antes del mazazo final.

Y como fueron James y Humphrey quienes la sujetaron y la ayudaron a salir de la sala, les pareció lo más natural del mundo almorzar juntos.

De no haber sido así, habría resultado una subasta muy aburrida, se decía James. A él no le interesaban los libros y se había pasado todo el rato observando displicentemente a los compradores, encorvados sobre la mesa con sus raídas ropas, pujando con ademanes casi imperceptibles, levantando los catálogos o enarcando las cejas. Los demás participantes en la subasta, o los simples curiosos, en su mayoría hombres, estaban sentados en filas de sillas o de pie en los rincones. Un hombre alto de aspecto algo bravucón se había pasado toda la subasta recostado en la pared, mirando a James con tal insistencia que, cada vez que este dirigía la vista en su dirección, se encontraba también con su mirada. James había bajado la vista una y otra vez, sintiéndose estúpido, pero también un poco halagado. No estaba demasiado seguro de que le gustase esa clase de admiración, y se preguntaba si el hecho de que Leonora lo distrajese al estar a punto de desmayarse lo había librado, acaso, de un destino peor que la muerte.

—Mi querida señorita Eyre —estaba diciendo Humphrey—, los organizadores la habrían subastado a usted de mil amores, y yo habría pujado encantado.

—Oh, qué amable. Lo tendré en cuenta para otra ocasión. ¿Venden también libros en su tienda de antigüedades? —dijo Leonora.

—No. Estamos especializados en porcelanas, bronces y pequeños objetos; ya sabe.

—Objets d’art et de vertu—musitó Leonora con un delicioso acento.

—Exacto —dijo Humphrey, inclinándose hacia ella, con expresión admirativa, para volver a llenarle la copa.

Humphrey había elegido un vino del Rin, por parecerle especialmente indicado para la ocasión. Que aquella encantadora criatura se hubiese expuesto a la contaminadora presencia de semejante fauna de compradores, para hacerse con una de esas bobadas en forma de floreado librito victoriano, le parecía inconcebible y le horrorizaba. Una subasta de libros no era, en absoluto, lugar para una mujer. Una subasta de cuadros o de porcelanas, capaz de concitar las millonarias pujas que merecían titulares en los periódicos; o esas otras, organizadas con nocturnidad —y acaso televisadas—, en las que cabía la oportunidad de acompañar a una mujer a casa, bien cenada y regada con un buen caldo... ya era harina de otro costal.

—Yusted...—dijo Leonora mirando a James—, ¿usted ayuda a su tío en la tienda?

—Estoy aprendiendo —repuso él.

—Para él sí creo que asistir a una subasta de libros es una buena experiencia —dijo Humphrey—. En las subastas de provincias aparece, a veces, algún libro interesante. ¡Qué azar más afortunado que hayamos coincidido allí!

James pensaba que su tío se estaba poniendo en ridículo. Ciertamente la señorita Eyre tenía una edad adecuada para que Humphrey se casase con ella, de ser eso lo que pretendía, aunque llevaba tanto tiempo viudo que parecía improbable que aspirase a mejorar el apaño que ya tenía dando un paso tan drástico como el matrimonio.

En aquel primer encuentro, Leonora había despertado en James una admiración más que considerable, sobre todo por la inusual y anticuada elegancia de su sombrero de ala ancha, que proyectaba fascinantes sombras en un rostro que, probablemente, empezaba ya a necesitar de la lisonja. Se había sentido atraído hacia ella de esa manera en que, a veces, se siente atraído un joven hacia una mujer que podría ser su madre.

—Tiene que venir a ver la tienda —sugirió James—. Está cerca de Sloane Square.

—Por supuesto, no deje de hacerlo si pasa cerca de Sloane Square —terció Humphrey—, que pilla muchas veces de camino, ¿a que sí?

—Sin duda —dijo Leonora sonriendo—. Hay que procurar organizarse la jornada para visitar los lugares más agradables y eludir los que se detestan.

A James le sorprendió oírle decir esto y se preguntó cómo se las arreglaba para «organizarse» las jornadas de tal manera, cuando la mayoría de la gente que uno conoce tiene que trabajar o llevar una monótona vida hogareña. Quizá tuviese dinero, o la mantuviesen «a todo tren», en St. John’s Wood, por ejemplo, como una amante eduardiana al viejo estilo. Podía ser perfectamente así, se dijo, al oír que le daba sus señas a Humphrey.

—Es una casita preciosa —dijo ella—. Espero que usted y su sobrino vengan a cenar en alguna ocasión, para que pueda corresponder por este delicioso almuerzo.

Luego la acompañaron a coger un taxi.

—Me voy derecha a casa a recrearme con esta preciosidad de librito —dijo la mujer a modo de despedida.

Ellos rehicieron entonces el camino en dirección a la tienda.

—Bien, bien —dijo Humphrey en tono campechano—, la subasta ha resultado ser más interesante de lo que esperábamos.

Fue todo lo que se le ocurrió decirle a su sobrino respecto de aquella mujer hacia la que ambos parecían haberse sentido atraídos.

—Sí. —James rio, algo avergonzado—. Quién sabe si volveremos a verla.

—Por supuesto que sí —repuso Humphrey, muy seguro de que así sería—. Y, ¿sabes lo que te digo? —añadió dubitativo, al borde de la acera—. Que novoy a volver esta tarde por la tienda. Tú y la señorita Caton os las podéis arreglar perfectamente solos. Será una buena experiencia para ti.

James no hizo ningún comentario. Todo aquello que no le apetecía hacer ni poco ni mucho lo consideraba Humphrey una «buena experiencia», pero, como no era probable que acudiesen clientes, supuso que se apañaría.

Humphrey se dio la vuelta y se alejó en dirección contraria, sonriendo para sus adentros. En cierta medida, consideraba que tenía la responsabilidad de velar por James, único hijo de su hermano, muerto en la guerra. Además, no hacía mucho que James había perdido también a su madre. Los huérfanos tenían para Humphrey algo que hacía que aflorase lo mejor de él; ese deseo de hacer el bien, sin complicarse mucho la vida, que alienta en la mayoría de nosotros. Al graduarse James en Oxford, con un discreto expediente y sin grandes ambiciones, a Humphrey no le había resultado nada difícil emplearlo en su tienda de antigüedades y ofrecerse a enseñarle lo que sabía. No es que Humphrey fuese un gran experto, pero sus conocimientos bastaban para enseñar a alguien que, como James, nada sabía del oficio. Además, la buena presencia de James y su agradable trato ayudaban mucho a atraer a los clientes y, sobre todo, a convencer a las difíciles clientas norteamericanas. De manera que enseguida habían llegado a un acuerdo satisfactorio. El apartamento de Humphrey estaba en Kensington, mientras que James vivía, más modestamente, en Notting Hill Gate. La vida social de ambos no tenía puntos de contacto, porque un hombre de casi sesenta años poco podía tener en común con un sobrino de veinticuatro; y Humphrey se sentía aliviado por no tener que compartir demasiado tiempo con James. En aquellos momentos, por ejemplo, le apetecía volver a su apartamento a echar una cabezada, y luego ir a su club a cenar y a jugar al bridge. James, suponía él, saldría de la tienda a las cinco y media, asegurándose de cerrar bien, aunque sospechaba que la señorita Caton, su admirable y quisquillosa mecanógrafa, que era una mujer de mediana edad, no acabaría de fiarse de James y saldría después que él. Luego, James volvería a Notting Hill Gate, o iría a darse un garbeo por los ambientes de Chelsea, de los que Humphrey no estaba muy al día, pues hacía siglos que no pisaba King’s Road, tan cambiada ahora. Lo que James hiciese en su tiempo libre era asunto suyo y, en este aspecto, Humphrey consideraba que su responsabilidad se reducía a confiar en que James fuese lo bastante sensato como para no dejar embarazada a ninguna chica y para que no lo pillasen fumando marihuana. Al entrar en su club dejó de pensar en James y se preguntó cómo pasaría las noches Leonora. ¿Sería aficionada a la ópera? ¿Al teatro? Quizá apuntase por ahí el paso más conveniente para invitarla.

La tarde fue para James tan aburrida como era de prever. No entró nadie y, aunque el teléfono sonó una vez, no había sido más que una amiga de la señorita Caton, con quien esta mantuvo una críptica conversación, al parecer sobre lo que iban a cenar aquella noche. James salió a las cinco y media, después de que la señorita Caton le prometiese echar el cierre, y volvió a su apartamento a arreglar se para salir por la noche. Iba a una fiesta que daban dos ex compañeros de colegio en su apartamento de Camden Town. Se abriría la puerta, el clamor de las voces y de la música lo envolvería y acabaría en un rincón con una chica que a duras penas oiría sus palabras. Aunque no se le solía ocurrir nada especialmente interesante que decir en tales ocasiones. Después de haber pasado tantos años con su madre, le resultaba más fácil hablar con mujeres mayores. Y, como no era de los que se prodigan encamándose con todas, ni había fumado nunca marihuana, Humphrey no tenía por qué preocuparse. James no estaba todavía seguro de lo que deseaba de esta vida y trataba de evitar todo paso trascendental.

II

También Leonora iba a una fiesta aquella noche, aunque muy distinta de aquella a la que James había sido invitado. Se trataba de una cena con una mujer a la que había conocido cuando tenía empleo fijo. El único toque especial de la fiesta era que el joven amigo de Meg —su gigoló, en realidad—, que se llamaba Colin, estaría allí, como casi siempre desde que ella le había ofrecido su protección y le había ayudado en sus muchas tribulaciones. Y aquella noche también iba a estar allí un nuevo amigo de Colin, razón por la cual, probablemente, le habían pedido a Leonora que completase el extraño cuarteto: dos mujeres casi cincuentonas con dos veinteañeros.

El amigo de Colin se llamaba Harold, hermoso como un oso y casi dos palmos más alto que el menudo y frágil Colin, de delicado atractivo. Al principio, mientras Meg estaba en la cocina preparando la cena, no acababa de romperse el hielo. Era obvio que Harold no era de su «clase», pero Colin hablaba por los dos, haciéndole ocasionales comentarios jocosos por lo bajo a Harold, sentado allí sin despegar los labios, cohibido y aparentemente insensible al encanto de Leonora. Pareció desinhibirse un poco al volver Meg, con su franco y afable semblante ligeramente sonrosado de tanto estar junto al fuego, y llamarlos a la mesa. Bromeó con ella diciéndole que al corazón del hombre se llega por el estómago y Meg pareció ridículamente complacida. Como si hiciese al caso, se dijo Leonora desdeñosamente. Pero, aunque no cabía duda de que Meg bebía los vientos por Colin, era natural que tratase de ser amable también con sus amigos, que habían sido muchos a lo largo de los años: un joven publicitario, un productor de televisión, un funcionario público, un hindú e incluso un sacerdote. Leonora no acababa de situar a Harold y se preguntaba a qué se dedicaría. Lo averiguaría, sin duda, en el curso de la velada. ¡Qué distinto era aquello de su interesante experiencia en la subasta de libros, y del gratísimo almuerzo con el encantador anticuario y su sobrino! Cualquier día se «perdería» por Sloane Square. Pero sin precipitaciones. Aguardaría hasta la ocasión propicia, que sin duda iba a presentarse.

—Qué agradable velada —dijo Leonora hacia las diez y media—. Lo he pasado muy bien. Se me ha ido el tiempo volando. Es hora de que me vaya

—¿Cómo vas a volver a casa? —le preguntó Meg, de esa vaga manera en que suelen hacerlo quienes conducen a quienes no.

—Ah, no te preocupes —repuso Leonora, con una enigmática sonrisa, como si la estuviese esperando una alfombra mágica.

Y en vista de que ni Colin ni Harold reaccionaban, Meg se vio obligada a ofrecerse a acompañar a Leonora.

—No sé cómo puedes vivir sin coche —le dijo, probablemente irritada al ver a Leonora allí plantada en el vano, con su chaquetón de piel oscuro y un amelocotonado pañuelo en la cabeza que solo ella era capaz de llevar.

Leonora se encogió de hombros. Si una no conduce, pues no conduce, y listo; por algo eran los demás siempre tan amables. Y había taxis, ¿no?

—Tomaré un taxi en la parada.

—Pero siempre te llevan por el camino más largo y, encima, esperan que se les dé una generosa propina —se lamentó Meg.

—Pues a mí nunca me ocurre —dijo Leonora—. Los taxistas suelen ser hombrecitos encantadores.

—Bueno, si de verdad no te importa... —dijo Meg, a quien obviamente no le apetecía dejar la fiesta—. Pero te acompañaré hasta la parada para que no esperes sola.

Meg se aseguró de cerrar bien la puerta del apartamento al salir y Leonora hizo un elogioso comentario sobre la tarta de limón, deliciosa.

—Es la que más le gusta a Colin —dijo Meg.

Leonora sonrió conmiserativamente. Imaginaba a Meg extendiendo la pasta, mezclando el relleno y batiendo claras de huevo, y todo por aquel mequetrefe de Colin.

—¿Qué te ha parecido Harold? —preguntó Meg.

—Pues no acabo de hacerme una idea clara. No es como los demás amigos de Colin, ¿verdad?

—No —repuso Meg, bajando la voz pese a que estaban ya en la calle—. Casi todos los amantes de Colin —añadió valerosamente— han sido muy distintos. Y lo han hecho muy desdichado. Pero creo que Harold será positivo para él. Trabaja como ayudante de un veterinario.

—¡Dios santo! —exclamó Leonora.

—Bah, eso es lo de menos. ¿Te has fijado en sus manazas?

En efecto, no le había pasado inadvertido a Leonora que Harold tenía unas manos macizas y rojas, probablemente de tanto meterlas en agua caliente con desinfectante.

—Mira, ahí hay un taxi —dijo Meg—. Adiós, querida. Nos llamamos para almorzar un día.

Leonora le ofreció su mejilla, aunque no le gustaba que la besasen las mujeres ni tampoco demasiado los hombres. Se sintió reconfortada al recostarse en la fresca penumbra del taxi.

Se percató entonces de que el taxista era un hombre de color, pero estaba segura de que sería tan amable como solían serlo con ella todos los taxistas.

Meg vivía en un barrio algo abigarrado, pero las destartaladas casas, bastante altas la mayoría y pintadas de colores chillones, quedaron pronto atrás y fueron asomando fachadas discretamente pintadas de color crema, o blanco, tras una de las cuales vivía Leonora. El taxista sonrió al recibir la generosa propina y le dio las buenas noches, en un tono suave y cálido, para que se sintiese como una hermosa dama del Sur Profundo al descender de su carruaje, o como un colono blanco de los tiempos en que los criados nativos eran humildes y solícitos.

Abrió la puerta de la entrada y, como siempre, la embargó el placer de volver a casa, entre sus bonitos muebles victorianos y los hermosos objetos de los que se había rodeado. Sintió lástima de Meg, allí en su desvencijado y desordenado apartamento, con aquel par de aburridos jóvenes, y se preguntó si se habrían quedado, por lo menos, a ayudarla a fregar los platos. Colin vivía en Paddington, le parecía haber entendido, y probablemente Harold vivía con él. El apartamento de Meg resultaría muy solitario cuando ellos se hubiesen marchado; muy distinto de la apacible soledad en la que ella se complacía.

Leonora consideraba, con satisfacción, que su vida la presidía la tranquilidad de espíritu, sin más convulsiones que el apacible recuerdo de instantes emotivos, ajena a las pasiones devastadoras. Pero, ¿había conocido, de verdad, la emotividad y la pasión? Un par de lacrimógenos numeritos en la cama —porque nunca había gozado con aquello— y listo. Se sentía aliviada al pensar que ya no tenía que preocuparse por cosas así. Sus amigos eran, casi todos, hombres mayores y cultos, que admiraban su elegancia y no le pedían más que el placer de su compañía; hombres no muy distintos de Humphrey Boyce, ciertamente.

Su amplio lecho, con su cabecera neovictoriana de cobre, invitaba a agradables pensamientos, y Leonora se dispuso a dormir. No había Biblia ni devocionario ni despertador que perturbasen el mundano encanto de su mesilla de noche. Browning y Matthew Arnold —sus poetas favoritos—, junto a su frasco de colonia Guerlain, otro de sales aromáticas, suaves pañuelos de papel de color verde claro, un tubo de píldoras de brillantes colores para aliviar el estrés y la tensión y, presidiéndolo todo, las descoloridas fotografías de un hombre apuesto y de una mujer de afable rostro con un vestido del último periodo victoriano.

Leonora había decidido, hacía mucho tiempo, que sus abuelos tenían un aspecto mucho más distinguido que sus padres, cuyas fotografías tenía escondidas en un cajón. Su padre había trabajado en el servicio consular, y Leonora había pasado su infancia y su juventud en diversas ciudades europeas de las que guardaba muchos íntimos recuerdos. Tanto es así que la evocación de estos recuerdos, de románticos encuentros y aventuras, hacía que su conversación resultase a veces un poco tediosa, de manera que quienes la conocían procuraban no mencionar Lisboa ni Dresde ni Viena, si querían evitarlo. Sus padres le habían legado dinero suficiente como para poder vivir sin trabajar, si así lo prefería. Después de la guerra había trabajado para el mismo editor que Meg, pero editar libros de texto no le parecía a Leonora un trabajo muy atractivo. Lo único bueno que tenía trabajar es que te dejaba menos tiempo para darles vueltas a las cosas, algo, al parecer, muy conveniente para la mayoría de las mujeres de mediana edad. Aunque no es que ella lo hiciese a menudo. Como es lógico, pensaba de vez en cuando en la muerte, pero procuraba hacerse a la idea de una manera sensata, sin dejarse atenazar por el pánico ni adelantarse a los acontecimientos. Por un instante, estuvo pensando en Harold, el amigo de Colin, imaginando aquellas manazas sacrificando animalitos. Aunque no era cuestión de pensar demasiado en eso. Además, no había ninguna razón para que la propia muerte no fuese, dentro de lo que cabía, tan elegante como la propia vida; o, por lo menos, había que hacer todo lo posible para que así fuese.

III

James no era precisamente muy puntual, pero, por una vez, Humphrey no se lo reprochó. Parecía contento y andaba por allí tarareando por lo bajo y sonriendo, de una manera un tanto impertinente, como si tuviese entre manos algo secreto que no quisiese revelarle a su sobrino.

Pero, al final, no se lo pudo callar.

—No vendré esta tarde —dijo—, pero estoy seguro de que tú y la señorita Caton os las arreglaréis perfectamente sin mí.

La verdad es que James consideraba que ya tenía bastante práctica, pero como era discreto por naturaleza no lo dio por sentado.

—Voy a almorzar con la señorita Eyre —añadió Humphrey— y luego a la exposición de la sala Agnew, que me parece que le gustará. Creo que este tipo de «cosas» deben de ser de su gusto.

—Sí, seguro que sí —asintió James con suavidad—. ¿Vendrás con ella aquí luego? Dijo que le gustaría ver la tienda.

—Puede. Depende de cómo resulte—repuso Humphrey, con enigmática expresión, que matizó enseguida para que James no lo malinterpretase—. A lo mejor está demasiado cansada para venir hasta Sloane Square. No parece una mujer muy fuerte y quizá prefiera volver a casa.

—Claro —convino James, desentendiéndose del tema—. Salúdala de mi parte, o dile lo que creas conveniente.

—Por supuesto que la saludaré de tu parte —dijo Humphrey.

La invitación de Humphrey a almorzar y a ver la exposición había pillado a Leonora de improviso, antes de que le diese tiempo a «perderse» por Sloane Square y dejarse caer por la tienda por sorpresa. No le hacía demasiada gracia ir a remolque de los acontecimientos y se sintió, un tanto ridículamente, decepcionada por ir a almorzar con Humphrey, pero sin James. Le apetecía ver a James de nuevo, porque se necesita a veces la compañía de los jóvenes, y la de jóvenes apuestos era especialmente agradable. Salir con Humphrey no era muy distinto de salir con tantos otros admiradores granaditos que la llevaban a restaurantes caros y la colmaban de atenciones.

La exposición era de verdad preciosa, con retratos de familias distinguidas, cuadros de grandes mansiones, muy del gusto de Leonora.

Estaba claro que le iba, pensó Humphrey sin demasiada delicadeza, al verla admirar los cuadros. Había sido una buena idea.

—¿Supongo que no seguirá yendo a las subastas? —dijo bromeando.

—¡Ah, no, desde luego! —repuso ella—. En adelante le pediré que lo haga usted por mí. O James. ¿Qué tal está? ¿Bien, supongo?

—¿James? ¿Bien? —exclamó Humphrey, que pareció un tanto perplejo, preguntándose por qué no iba a estar bien su sobrino—. Ah, pues sí, James está bien, gracias. Lo he dejado a cargo de la tienda esta tarde.

—Quizá podríamos darle una sorpresa, ¿no? Me haré pasar por una clienta.

—Por supuesto, mi querida Leonora —dijo Humphrey, llamándola ya por su nombre de pila, como había empezado a hacer durante el almuerzo, igual que ella—. Si no está demasiado cansada...

—A lo mejor compro unos regalos de Navidad.

—Por Dios, ¿tan cerca está ya la Navidad? —exclamó Humphrey—. Supongo que las mujeres empiezan a hacer las compras mucho antes que nosotros.

Pensó un poco al tuntún en un par de cosillas de la tienda que Leonora pudiera querer comprar, si de verdad pensaba ya en los regalos de Navidad, pero no le pareció que fuese así en cuanto llegaron a la tienda. Porque, aunque estuvo admirando un par de codornices de porcelana china, se estremeció ante una pieza de netsuke y mostró su entusiasmo por un pisapapeles victoriano, no preguntó precios. Todo lo que sacó en claro Humphrey fue que un pisapapeles, aunque no tan caro como el que ella había admirado, podía ser un buen regalo de Navidad para ella.

—Voy a tener que marcharme ya —dijo Leonora mirando el reloj—. Es fatal que te pille la hora punta.

—La acompañaré a casa —dijo James, a quien habían prácticamente ignorado durante la visita.

—Ah, no, mi querido joven —dijo Humphrey—. No es necesario. Tengo el coche aparcado a la vuelta de la esquina.

—Y yo también —dijo James—, y, además, voy en la misma dirección que la señorita Eyre.

Leonora se quedó allí de pie entre los dos, sonriendo. Había que ver lo amable que era la gente.

—No quiero que dé un rodeo por mí —le dijo ella a Humphrey—. Si de verdad le pilla a James más o menos de camino...

Una vez en el coche de James, Leonora se recostó en el asiento y se subió el cuello de su chaquetón de piel, ciñéndoselo. Él le preguntó entonces si le molestaba el aire de la ventanilla.

—No, me gusta notar el contacto de la piel.

—Tiene que ser agradable —dijo James, que no tenía experiencia al respecto.

Se sentía un poco cohibido, como si el comentario de Leonora le resultase demasiado íntimo en los primeros compases de una amistad. No se le ocurría nada que decir.

—Su tío vive en Kensington, ¿no? —preguntó Leonora—. No era cuestión de abusar de su amabilidad.

—Estoy seguro de que no lo hubiese interpretado así —dijo James—. En coche no se tarda tanto.

—Y usted vive en Notting Hill Gate, ¿no?

—Sí, tengo un apartamento.

—¿No vive con la familia? No, claro.

—Es que no tengo —repuso James algo azorado—. Mis padres murieron.

—Pobre.

Leonora pensó que quizá su comentario sonaba demasiado superficial e insincero, pero ¿qué iba una a decir? Siguieron en silencio un rato hasta que James le dijo que lo fuese orientando. Al llegar frente a la casa, él bajó del coche y lo rodeó para abrirle la puerta.

—¿Quiere pasar a tomar algo? —le preguntó Leonora, en un tono frío y casi indiferente.

James vaciló. ¿Pretendía solo ser amable? ¿Le apetecía a él? Sentía curiosidad por ver el interior de la casa y, en cualquier caso, podría pretextar que tenía una cita si luego no le apetecía alargarse mucho.

—Quizá lo entretengo —dijo Leonora.

—No, qué va, estoy encantado. Es que no quisiera hacerme pesado.

—Pero, mi querido James —dijo ella, utilizando por primera vez su nombre de pila—, ¿le invitaría acaso si tuviera ese temor?

Como ante este comentario no cabía réplica, él la siguió hasta la sala de estar, bellamente decorada, con pequeños muebles del primer periodo victoriano y porcelanas y objetos de cristal del mismo periodo. James reparó en que el libro de flores que ella había comprado en la subasta estaba abierto sobre una mesita.

—Cada día lo abro por una página distinta —dijo Leonora—. Es una verdadera delicia. No recuerdo cuál he elegido para hoy.

—Convólvulo rosa —dijo James mirando el libro.

—Que significa... —dijo Leonora acercándosele, como si fuese a leer, aunque sabía perfectamente que no podía sin las gafas.

—Compenetración basada en una Afectuosidad Tierna y Sensata —leyó James en un tono ligeramente burlón, porque no acababa de entender el significado.

—Tomemos algo —dijo Leonora, yendo hacia el aparador y sacando una botella y dos copas.

—No cabe duda de que le gusta a usted todo lo victoriano.

—Sí, me encanta. Me siento en mi elemento.

James miró entonces a Leonora con más detenimiento. Llevaba un vestido de color ciruela claro, que sentaba bien a su pálido semblante y a su pelo castaño, cuidadosamente peinado. Bajo la discreta luz de los quinqués reconvertidos parecía más joven que a la luz del día o, si no exactamente más joven, de edad indefinida.

—Creo que lo victoriano encaja con usted —dijo él—; está perfecta en esa silla.

Leonora hizo una ligera inclinación de cabeza agradeciendo el cumplido, habituada a la lisonja.

—Y a mí me parece que usted pertenece también a otra época —musitó ella—. ¿El siglo xviii acaso? No me resulta difícil imaginarlo en un retrato, recostado en una columna agrietada.

—Pues yo no me imagino así —dijo James, un poco molesto, y pensando que no debería haberle hecho un cumplido tan tonto.

—No se parece usted en nada a su tío.

—No, he salido a la línea materna.

—El pelo castaño claro y los ojos casi negros... No es muy corriente.

—Mi madre era americana.

—¿Ah, sí? Hábleme de su madre.

Aunque Leonora lo dijo en un tono que pareció totalmente sincero, James se sintió un tanto avergonzado por el sesgo que tomaba la conversación. Por afable que ella se mostrase, no dejaba él de percatarse de que no había que interpretar que a Leonora le apetecía pasarse toda la santa tarde oyéndole hablar de su madre.

Por si cupiese duda alguna —como si le hubiese leído el pensamiento—, Leonora cambió de tema de una manera casi imperceptible y, al decirle la mujer que quizá tuviese ya apetito, él asintió casi sin advertirlo.

—Voy a ver qué tengo en casa.

—Oh, pero no se moleste... —dijo James—. No va a tener nada preparado —añadió sin mucho tacto.

—Siempre se tiene algo... latas, sobres, huevos, y alguna que otra cosilla más en el frigorífico.

—Debe de recibir muchas visitas.

—Sí, claro.

—De modo que no le debe de importar vivir sola, ¿no?

—No... De lo contrario, no viviría sola.

No le cupo duda a James de que así debía de ser. No había en Leonora nada patético, y él era aún demasiado joven para dar por sentado que una mujer que vive sola es siempre digna de conmiseración.

—¿Qué tal son sus vecinos? —preguntó.

—De este lado tengo a un joven matrimonio y del otro a mi amiga Liz.

—De manera que siempre podrían echarle una mano si estuviese enferma —comentó él, congratulándose.

—Sí, claro. ¿Cómo se las arregla usted cuando está enfermo?

—En el piso de abajo vive un alma caritativa que se desvive por mí.

A Leonora no acabó de hacerle mucha gracia la respuesta, pero no hizo ningún comentario. Había dispuesto ya algo para cenar: paté, ensalada y una tortilla francesa, sobre una mesita redonda, en la cocina, y James comía ya a dos carrillos.

—Detesto esas cocinas modernas de aspecto tan aséptico —dijo ella, al comentar lo alegre que era la suya—. Hice poner este papel rojo para que parezca más cálida y acogedora.

Después del café, James se levantó, disponiéndose a marcharse.

—Ha sido muy agradable —dijo de corazón.

Leonora era sumamente cordial, pese a que él no estaba muy seguro de saber estar a su altura.

—Podría venir un día a mi apartamento y aconsejarme un poco para mejorarlo.

—Me encantaría. Sobre todo, aconsejarle a usted.

Estaban ya en el primer escalón de la entrada cuando se oyó un estridente maullido.

—Es que mi vecina Liz cría gatos siameses —dijo Leonora—. Tendría que haberle prevenido.

—Qué coincidencia... Mi vecina también tiene un gato siamés.

—Un encanto —dijo ella, en ese tono que emplean las personas a quienes solo les gustan los animales de lejos.

De nuevo sola, se compadeció, como tantas veces, de la pobre Liz, cuyo esposo «había tenido un comportamiento tan pasmoso» que ahora quería ella más a los gatos que a las personas.

Otro ruido perturbó el silencio de la noche —hombres que alborotaban—, pero no había que alarmarse, porque era la radio de la señorita Foxe, que vivía en el último piso. La ponía demasiado alta, pero Leonora prefería aquel violento estrépito al programa religioso que, con sus bien moduladas voces cantando himnos y los clérigos entonando plegarias, siempre la hacía sentirse culpable. Pero ella no tenía ninguna culpa de que la señorita Foxe estuviese ya en la casa cuando fue a vivir allí, ni de ser una persona refinada y de alta cuna, obligada a vivir con estrechez por las circunstancias. Lo único que ocurría es que a uno no le gusta que personas como la señorita Foxe se entrometan en su vida. De manera que era lógico que no le hubiese hablado a James de ella cuando él le preguntó por sus vecinos.

IV

Al acercarse la Navidad, Leonora empezó a preguntarse si Humphrey y James —sobre todo este último— tendrían algún gesto. Quizá le enviasen alguna felicitación navideña, posiblemente como las que vendían en la tienda. Era lo menos que podían hacer, aunque quizá optasen por algo más personal, que, a ojos de Leonora, sería de lo más natural. Y, efectivamente, recibió una felicitación de James, con una ilustración que representaba a una Virgen española, evidentemente elegida con sumo cuidado, y firmada simplemente «James». Luego llegó la de Humphrey; un victoriano paisaje nevado, con las señas de la tienda y las suyas particulares impresas, aunque tachando «Humphrey Boyce» y firmando a mano «Humphrey».

Dos días antes de Navidad, le llegó un paquete certificado que contenía un pisapapeles, posiblemente el mismo que ella había admirado en la tienda aquella tarde. Se lo enviaba Humphrey. Quedaba la mar de bien en el escritorio de abajo, en la sala de estar. Pero fue la felicitación de James lo que colocó en su mesilla de noche.

El día de Navidad transcurrió de esa manera, un tanto misteriosa, en que suelen transcurrir los días de Navidad para la gente de mediana edad sin hijos pequeños. Leono