9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

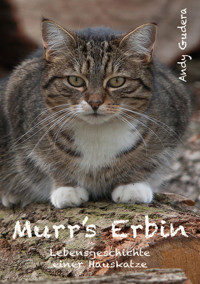

Mein Buch „Murr’s Erbin – Lebensgeschichte einer Hauskatze“ erzählt liebevoll und eindrucksvoll das Leben einer Katze namens Minka aus ihrer eigenen Perspektive. Es nimmt Leser mit auf eine Reise durch Kindheit, Abenteuer, Alltag und die besonderen Beziehungen zwischen Tier und Mensch. Die Erzählung verbindet Humor, Philosophie und Wärme und zeigt, wie Tiere die Welt erleben, sich an Veränderungen anpassen und auch ihre eigene Stimme finden. Es ist eine berührende Geschichte über Freundschaft, Vertrauen, Verlust und das Staunen über das Leben – geeignet für Tierliebhaber und alle, die Geschichten mit Herz suchen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 419

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Prolog

Kindheit

Freiheit, Jugend, Labor

Haus- und Hofkatze

Im Kinderheim

Wieder Streuner

Krankenhauskatze

Ende, Schreiben des Lebens

Epilog

Impressum

Orientierungsmarken

Inhaltsverzeichnis

Cover

Widmung

Für alle, die sich jemals gefragt haben, was die Katze wirklich denkt, wenn sie so angestrengt mauzt, dass Mensch und Maschine gleichermaßen verzweifeln.

Möge dieses Buch beweisen, dass Katzen nicht nur schlaue, unabhängige Wesen sind, sondern auch talentierte Diktatoren… äh, Diktierkünstler!

Allen Menschen, die neugierig genug sind, das Geheimnis der Katzensprache zu lüften, wünsche ich viel Vergnügen beim Lesen!

Und denkt dran: Wenn Minka mauzt, heißt das nicht immer „Futter!“, manchmal erzählt sie auch einfach nur Geschichten. Oder verlangt einen Snack.

Mit schnurrenden Grüßen,Minka, die unerschrockene Erbin von Murr

Prolog

Wenn man mit einem Kopf wie meinem ausgestattet ist, weiß man: So ein Kopf braucht Pflege. Also gewissermaßen gilt das ja für alle Köpfe, mehr oder weniger, entweder in gleicher oder vielleicht auch etwas abgewandelter Form.

Da wäre zum Beispiel der morgendliche Schlaf, der aus den Augen entfernt werden muss und den Kopf nach einer Katzenwäsche schon deutlich frischer anfühlen lässt.

Ohren sind auch so ein Thema. Regelmäßiges Reinigen hilft hier zwar nur rein optisch, der Funktion gereicht Wasser laut meiner Familie nicht zum Vorteil, aber auch hier ist eine Reinigung zumindest ein gewisser Frischefaktor.

Das Reinigen der Haare stellt im Rahmen einer Dusche eine Wohltat dar. Bei Zeitgenossen variiert diese Reinigung durchaus, entweder durch eine besonders aufwändige oder aber eine besonders kurze Prozedur – schlicht in Ermangelung der naturgegebenen Kopfbedeckung.

Gleiches gilt für Gesichtsbehaarung, deren möglicherweise partielle Entfernung zwischen den Geschlechtern, aber auch vom Lebensfortschritt der Mitmenschen abhängt. Aber eigentlich geht es gar nicht um diese Äußerlichkeiten in der Pflege meines Kopfes, die für zumindest die meisten erwachsenen Artgenossen zur Routine gehören dürften. Es geht um die innere Reinigung.

Bitte jetzt nicht falsch verstehen, es geht nicht um Mund- und Nebenhöhlen oder gar eine Reinigung des Schädeldachs von innen. Während ersteres ja noch zur Morgenroutine gehört, also Zähneputzen und kräftiges Schneuzen, letzteres aber ein Ding der Unmöglichkeit ist – zumindest zu Lebzeiten und von mir selbstständig erbracht. Nein, es geht um die Pflege meiner Gedanken.

Mein Kopf ist wie das Gehäuse eines Computers, gefüllt mit einer Recheneinheit, Speicher – natürlich in Kurzzeit-, Langzeit-, Namens-, Gesichter- und Ignoranzspeicher unterteilt – letzterer natürlich je nach Betrachter in Minimal- oder auch Maximalgröße ausgeführt. Aber egal, wie man nun diesen Speicher sich anschaut – und das ist für mein neurodivergentes Gehirn typisch – irgendwann läuft der Speicher über, muss bereinigt, defragmentiert und auf Schäden analysiert werden.

Just bei einer dieser Aufräumaktionen bin ich auf Erinnerungen an eine alte Datei meines Diktiergeräts gestoßen, die den Titel *miau.wav* trug und sich als ziemlich groß erwies. Ich suchte also nach anderen Dateien mit einem ähnlichen Zeitstempel – mein Hirn ist hier zwar nicht so präzise sortiert wie der Computer auf dem Schreibtisch – aber zumindest ein paar grobe Zeitangaben ließen sich dann doch finden. 2020.

Ja, die erste Coronawelle war ebenfalls ganz nah bei Erinnerungen an diese Datei abgespeichert, Lockdowns und kilometerweite Spaziergänge – die, nebenbei gesagt, zu mehr überraschenden Treffen mit Mitmenschen geführt haben als in jedem Haushalt. Schlicht: Es sind alle Menschen auf den gleichen Gedanken gekommen, spazieren zu gehen.

Aber ich schweife ab. Bei einem dieser Streifzüge durch die nähere Umgebung fand ich scheinbar – so suggerierten es mir jedenfalls die zeitlich und örtlich umliegenden Daten – eine Katze.

Das Fell zerzaust, ein deutlicher Schleier über den Augen und auch der Hörsinn schien deutlich eingeschränkt. Bewegungen von diesem Stubentiger waren nur noch langsam, die meisten Zähne ausgefallen – ein mitleiderregender Anblick.

In meine Jacke gewickelt nahm ich also das Lebewesen kurz vor der Regenbogenbrücke mit, um noch einen letzten Samariterdienst zu erweisen: ein warmes Bad, etwas Futter, Wasser und eine kleine Ecke zum Ruhen.

Dieser Dienst hatte zur Folge, dass dann doch noch etwas Lebensenergie in das Tierchen floss und es anfing, vor sich hin zu mauzen. Dieses Mauzen hatte eine solche Intensität und Ausdauer, dass ich mein Diktiergerät neben das Tier legte, quasi als Beweis.

Typisch für ausgerechnet meinen Kopf - die mangelnde Ausprägung des Kurzzeitgedächtnisses - ließ mich das Diktiergerät vergessen und so eine riesige Datei an Mauzen ansammeln. Jetzt ist genau diese Datei - ich erinnere: *miau.wav* - also wieder aufgetaucht.

In den letzten Jahren gab es riesige technische Fortschritte, künstliche Intelligenz, die Dinge ermöglicht, an die man früher nicht mal zu träumen wagte.

Über diese Fortschritte berichteten verschiedenste Medien, von Fachartikeln renommierter Computer- aber auch Naturwissenschaftszeitungen bis hin zu diversen Podcasts, deren reger Zuhörer ich bin. Unter Anderem wurde von einem KI Sprachmodell berichtet, dass in der Lage sei, Tiersprache in menschliche Kommunikation zu übersetzen.

Man hatte - auf welche Art und Weise auch immer - Trainingsdaten in Form von Lautäußerungen und Verhaltensmustern gesammelt und in diese Sprachmodelle eingebracht, woraus sich letztlich genau diese Fähigkeit des Tier-Mensch-Übersetzers ergeben hatte.

Das machte mich natürlich neugierig und so kam ich also auf die Idee, diese imaginäre Datei in die KI einzuspeisen. Vielleicht könnte sie ja die Töne für uns verständlich machen, dem Mauzen einen Sinn geben?!

Nun, das Experiment war erfolgreich. In den nächsten Kapiteln könnt ihr lesen, was die Katze – die im Übrigen kurz darauf den Weg über die Regenbogenbrücke eingeschlagen hat – mit ihrem Mauzen mitteilen wollte.

Doch bevor wir zu sehr in die Details der Übersetzung einsteigen, sei eine kleine Warnung ausgesprochen: Wenn man einen Kopf wie meinen hat und in den alten Daten wühlt, kann es leicht passieren, dass die Grenzen verschwimmen.

Beim Defragmentieren meiner Gedanken geht eben schnell mal eine Header-Datei verloren, und dann weiß man nicht mehr so genau: War es nun ein Erlebnis, eine Erinnerung oder doch ein Fetzen purer Fiktion?

Es könnte also gut sein, dass *miau.wav* nicht nur die reine Lebensgeschichte einer Katze enthält, sondern auch Spuren meiner eigenen Fantasie – vielleicht sogar eine ordentliche Prise philosophischer Tagträumerei.

Und wenn die KI nun behauptet, daraus ein kohärentes Werk gemacht zu haben, das als „Biografie von Minka, der Erbin Murrs“ taugt – nun, dann bleibt uns immer noch die Wahl: Wir können daran glauben oder wir können es als heiteren Scherz meines neuronalen Datenwirrwarrs abtun.

Aber was wäre das Leben ohne solche Unschärfen? Wahrheit ist schließlich kein hartes Gestein, das man aus dem Boden bricht, sondern eher wie eine Katze selbst: Sie lässt sich nicht fassen, springt dorthin, wo man sie gerade nicht vermutet, und streicht dann doch im entscheidenden Moment um die Beine.

So ist es vielleicht auch mit meinen Erinnerungen – ein bisschen Realität, ein bisschen Erfindung, ordentlich durchgerührt und dann serviert als Geschichte, die am Ende genau so echt ist, wie wir bereit sind, sie zu glauben.

Und nun, liebe Leserin, lieber Leser: Nehmen Sie sich einen Moment Zeit. Stellen Sie sich vor, Sie hätten selbst solch eine Datei im Kopf gefunden, verborgen zwischen Einkaufszetteln, Passwortfragmenten und halb vergessenen Geburtstagen.

Würden Sie sie öffnen – wissend, dass der Inhalt womöglich mehr Fragen aufwirft, als er beantwortet? Oder würden Sie sie lieber unangetastet lassen, in der Hoffnung, dass Vergessen bequemer ist als Wahrheit?

Ich lade Sie ein, gemeinsam mit mir den Sprung zu wagen. Wir werden staunen, vielleicht schmunzeln, sicher auch zweifeln. Doch eines verspreche ich: Ganz gleich, ob es sich um Realität, Fiktion oder einen besonders charmanten Systemfehler handelt – es wird sich lohnen, diesen Kopf zu betreten. Machen Sie es sich bequem: Die Datei *miau.wav* wird gleich geöffnet.

Kindheit

🐾 🐾 🐾

... wo bin ich nur… alles ist verschwommen, und die Stimmen, die ich nicht mehr richtig höre, klingen wie das Rauschen von Blättern im Wind. Ob mir überhaupt jemand lauscht? Oder spreche ich hier nur mit der großen, finsteren Stille? Manchmal denke ich, vielleicht rede ich einfach mit mir selbst, so wie die Vögel mit ihren Schatten oder wie der Mond mit dem Wasser spricht.

Mein Name ist Minka, und ich glaube… ja, ich glaube, ich bin entführt worden. So hat es sich jedenfalls angefühlt. Einfach so… ohne „Miau“ oder „Darf ich?“. Plötzlich waren diese Hände da – rau, ungewohnt – und haben mich gegriffen. Ganz fest, als wäre ich ein Bündel Heu oder ein Geheimnis, das nicht entweichen darf.

Sie haben mich in etwas eingewickelt, das nach Zweibeinerfell roch. Es war weich, aber irgendwie falsch… nicht warm wie ein Katzenbauch und nicht ehrlich wie Sonne im Sommer. Sondern künstlich, fremd, so dass meine Schnurrhaare gezuckt haben vor Misstrauen.

Und dann, oh Schreck, dann kam das Wasser. Regen, aber nicht richtiger. Es war kein guter Regen, der vom Himmel purzelt und die Erde kitzelt. Nein, es war ein erzwungener Regen, direkt übers Fell geschüttet, plätschernd und nass und überall.

Die Hände haben mir Schaum eingerieben, weißen Schaum, der roch nach Blumen, die es nicht gibt. Alles wurde glitschig, mein Fell ganz schwer, und ich war nur noch halbes Tier, halbe Wolke. Ich habe gejault, ja, ich habe gegen die Welt gemauzt – aber sie haben trotzdem weitergemacht.

Und dann dieses Getöse! Ein Dröhnen, ein Fauchen, heißer Atem wie von einem Drachen aus Eisen. Sie haben mich trockengepustet. Mein Fell wurde wild durcheinandergewirbelt, als hätte ein unsichtbarer Sturm beschlossen, mein Geheimnis aus den Haaren zu holen.

Ob ich das alles gerade erzähle, weil jemand zuhört, oder ob mein Mauzen nur irgendwo im Raum verhallt – ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist das gar nicht so wichtig. Vielleicht geht es ums Erzählen selbst, ums Erinnern, ums Festhalten. So wie das Schnurren den Moment festhält, auch wenn niemand es hört.

Und vielleicht lerne ich gerade, dass es manchmal nicht darauf ankommt, ob einer zuhört. Sondern nur darauf, dass man nicht verstummt.

Ich weiß ja nicht, was mit mir nun noch geschieht… Meine Knochen knirschen wie altes Holz, meine Gelenke wollen nicht mehr springen, nicht mehr rennen, nicht mehr tanzen im Gras, wie sie es einst taten. Jede Bewegung ist ein kleines Ringen mit der Zeit. Ich frage mich, wie viel ich noch sagen darf, wie viel man mir noch lässt – und doch… solange mir ein Hauch von Stimme bleibt, will ich erzählen.

Also stelle ich mir vor, dass ihr da seid. Meine Kinder. All die kleinen Pfoten, all die Augen, die einmal zu mir aufgeblickt haben. Ich sehe eure Gesichter, auch wenn die Wirklichkeit verschwimmt. Ihr sitzt da, still, und ich erzähle euch meine Geschichte, so wie Mütter das tun, wenn die Sonne schon nah am Horizont hängt und der Tag sich neigt.

Es ist ein seltsames Gefühl: ich rede, und doch weiß ich nicht, ob ihr mich je hören werdet. Aber vielleicht – ja, vielleicht ist es so wie mit dem Wind. Er weht, und auch wenn niemand ihn sehen kann, spürt man trotzdem, dass er da ist. Vielleicht erreichen meine Worte euch auf eine andere Weise, nicht durch Ohren, sondern durch das Zittern im Herzen.

Manchmal denke ich, das Erzählen selbst ist wie eine Spur im Sand. Der Wind mag sie verwehen, der Regen mag sie fortspülen – und doch war sie da. Und vielleicht reicht das. Vielleicht reicht es, gesagt zu haben: Ich war hier. Ich habe geliebt. Ich habe gemauzt.

Und wenn ihr nicht wirklich vor mir sitzt, dann tue ich eben so, als wärt ihr da. Denn was ist schon Wirklichkeit? Vielleicht ist sie nichts weiter als das, was wir uns im Kopf zusammenspinnen, so wie ein Faden, den man zwischen den Krallen hin und herlaufen lässt.

🐾 🐾 🐾

Ach ja… meine Geburt, das war in jenem Jahr, als die Zweibeiner alle ganz aufgeregt durch die Gegend liefen und sagten, die Welt gehe nun zu Ende. Ich konnte es natürlich noch nicht verstehen, aber ich erinnere mich an die angespannten Gesichter, an das hektische Getrappel ihrer Füße. Ständig starrten sie in diese glänzenden Dinger, die sie auf ihren Tischen standen und in den Händen hielten, Geräte, die für sie wohl wichtiger waren als Wasser oder Sonne.

Ich glaube, sie hatten Angst, dass diese Kästchen, in die sie sonst immer hineinbrummten, plötzlich ihren Zauber verlieren würden. Lustig, nicht wahr, wie eine ganze Welt vor so kleinen Dingen in Ehrfurcht erzittern kann?

Ich hingegen kam mitten in einem Holzstapel zur Welt. Warm und eng war es dort, nach Harz und feuchtem Moos roch es, und kaum dass ich meine winzigen Augen öffnete, hörte ich auch schon leises Schmatzen und Prusten nebenan: Eine Igel-Familie hatte sich gleich neben uns eingerichtet.

Diese kleinen Stachelwesen… ach, wie ich sie bestaunte! Ihre Babys kugelten sich dicht aneinander und sahen für mich aus wie lebendige Wurzelbürstchen. Ich fragte mich oft, ob sie wohl wussten, dass sie so aussahen. Aber vielleicht fragten sie sich im Stillen auch, wieso wir Katzenkinder wie winzige Maulwürfe herumliefen, blind und piepsend.

Ich war das Kleinste von allen. Meine Brüder und Schwestern hatten mächtige Bäuche und noch mächtigeren Hunger. So kam es oft, dass meine Milch schon verspeist war, ehe ich überhaupt trinken konnte. Ich streckte meine dünnen Beinchen aus, kämpfte mich zu den Zitzen, aber meistens fraß die Gier der anderen mir meine Hoffnung fort.

So wurde ich eine, die klein blieb, eine, deren Knochen das Holz besser spürten, wenn sie darauf lag. Aber vielleicht, so denke ich heute, brauchte ich das – dieses Kleinsein, dieses Zurückbleiben, um die Welt aus einer anderen Ecke wahrzunehmen.

Denn wer klein bleibt, sieht die Dinge, die die anderen vor lauter Eile übersehen. Ich bemerkte die Ameisen, wie sie im Gleichmarsch den Stamm hochkrabbelten. Ich lauschte dem Schnaufen der Igelmutter, wenn sie ihre Kinder zu sich zog. Und ich spürte, dass Leben nicht nur darin besteht, groß zu werden und alles wegzutrinken – sondern vielleicht in dem stillen Staunen über das, was neben einem atmet. Die Zweibeiner fürchteten damals das große Ende, doch ich lernte im Holzstapel, dass jedes kleine Augenzwinkern ein Anfang sein konnte.

So kam ich also auf die Welt, als die Welt angeblich enden sollte – und fand gleich am Anfang heraus, dass Enden und Beginnen manchmal dasselbe Lied singen, nur in einer anderen Melodie.

Ach, wie lebendig das noch in mir ist… die Milch, süß und schwer, sie tropfte in mich hinein wie ein Traum, der alles andere verschwinden ließ. Wenn ich trank, dann war die Welt nicht groß und voller Geräusche, sondern nur ein warmer Fluss, der meinen kleinen Bauch ausfüllte, bis er spannte und pochte. Es war, als würde Zeit aufhören – und nur das Schmatzen, Schlucken und Atmen entlang der Brust meiner Mutter blieb übrig.

Ihr Bauch war eine ganze Landschaft für mich. Warm wie die Sonne nach dem Regen, weich wie ein Nest aus Moos. Dort drückte ich mein Gesicht hinein, verlor mich im Duft ihrer Haut, ein bisschen nach Fell, ein bisschen nach Erde und ganz stark nach diesem geheimnisvollen Geruch der Zitzen – so vertraut, so notwendig. Es war der erste Geruch, den ich wirklich verstehen konnte. Vielleicht war er der Schlüssel, der mich wissen ließ: Hier gehöre ich her, hier darf ich wachsen.

Und dann, drumherum, das wilde Gedränge meiner Geschwister. Immer strampelten sie, drückten mich beiseite, wedelten mit scharfen kleinen Krallen an meinen Flanken entlang. Es war ein Kampfplatz, jeder wollte zuerst an die beste Stelle, an die Zitze, die voll und reich war.

Ich, klein und schwach, wurde oft weggeschubst, und ich wusste schon früh, dass Liebe manchmal geteilt und erkämpft werden musste. Aber im gleichen Atemzug spürte ich ihre Wärme, ihre kleinen Körper, die gegen meinen drängten, so dass ich nicht fror. Zusammen waren wir ein wogendes Fellmeer, ein lebendes Knotenknäuel aus Atem, Hunger und Nähe.

Vielleicht, so denke ich heute, ist genau das das Geheimnis des Lebens: Wir stoßen uns fort, um Platz für uns zu gewinnen, doch wir brauchen einander, um nicht zu erfrieren. Ohne die Schläge meiner Geschwister hätte mir die Wärme gefehlt. Ohne ihre Gier hätte ich die Zärtlichkeit meiner Mutter nicht so sehr geschätzt.

Milch, Wärme, Geruch, Gestrampel – all das flocht meine ersten Erinnerungen wie dicke, unsaubere Fäden zusammen. Und manchmal, selbst jetzt noch, kurz vor dem Ende, schlafe ich ein und wähne mich wieder dort, kleiner Körper an großer Wärme, Trinkende im Strudel einer seltsamen, zärtlichen Ewigkeit.

Eines Tages, als wir noch fast blind und taumelig waren, geschah etwas, das ich niemals vergessen habe. Wir lagen dicht aneinander, wärmten uns am Atem der Mutter, als plötzlich das Dach über uns – all die schweren Bretter, die uns bis dahin wie eine feste Decke beschützt hatten – verschoben wurde.

Licht brach herein. Nicht das gedämpfte Schimmern, das sonst zwischen den Ritzen des Holzes kroch, sondern ein grelles, stürmisches Licht, das meine Ohren rauschen ließ und mich blinzeln machte, auch wenn meine Augen noch kaum etwas konnten.

Und dann diese Geräusche. Eine Mischung aus Kichern, Quietschen und einem hellen Singsang, wie Vogelstimmen, die noch nicht gelernt hatten, ernst zu singen. Hände schwebten plötzlich über uns – warm, ungeschickt, aber sanft. Sie griffen nicht grob zu, sondern tasteten vorsichtig, als wollten sie prüfen, ob wir wirklich echt waren.

Ich spürte Fingerkuppen, die nach Fell riechen sollten, aber stattdessen nach Süßem und Erde rochen. Damals wusste ich nicht, dass es kleine Zweibeiner waren, Kinder also. Aber woher hätte ich das wissen sollen? Für mich waren sie einfach riesige Wesen, die von oben kamen, wie Wolken, die Hände haben.

Etwas in ihrer Berührung war anders als bei der Mutter, härter, zittriger, doch nicht feindlich. Eher neugierig, als wollten sie uns schmecken, uns wie ein Rätsel verstehen. In meiner verwirrten Katzenweltsicht hielt ich sie wohl für eine neue Art Geschwister – nur eben mit sonderbar wenig Fell und riesigen, unbeholfenen Pfoten.

Dass sie selber nur ein „Mini-Format“ der Zweibeiner waren, ein kleiner Schatten ihrer späteren Größe, das konnte ich nicht begreifen. Für mich standen sie schon damals über allem, wie Berge, die sich beugen, um mit den kleinen Ameisenwesen am Boden zu spielen.

Heute, wenn ich daran denke, frage ich mich: Ist jedes erste Licht, das in ein Leben fällt, so überwältigend? Kommt es uns immer vor wie ein Ende und ein Anfang zugleich? Vielleicht ist es so: Das Leben hebt dir ständig Dächer weg, unter denen du dich sicher fühlst. Manchmal geschieht es sanft, manchmal brutal. Aber darunter wartet immer ein anderer Blick auf dich, fremd und neugierig – und du musst lernen, diesem Blick standzuhalten.

Wenn die Nacht kam, veränderte sich alles. Mutter erhob sich manchmal still, fast lautlos wie ein Schatten, und glitt hinaus in die Dunkelheit, während wir zurückblieben. Ich erinnere mich, wie wir ihren Duft noch spüren konnten, obwohl ihr Körper längst fort war – eine unsichtbare Spur von Wärme im Nest, die uns beruhigte und zugleich ein kleines Zittern der Angst brachte.

Wir wussten ja nicht, wohin sie ging. Für uns war sie die Welt, und wenn die Welt verschwand, blieb nur das Ticken des eigenen kleinen Herzens und die Nähe der Geschwister.

Im Hellen hatten wir uns oft gestritten, uns geschubst und gestoßen, jeder wollte zuerst trinken, der Stärkste sein, der Erste am warmen Quell. Aber in diesen Nächten, wenn Mutter nicht da war, war es anders.

Dann war keiner mehr Sieger oder Besiegter – dann kuschelten wir uns eng zusammen, und die Schläge und das Strampeln hörten auf. Wir wurden ein einziger, atmender Haufen. Fell an Fell, Herz an Herz. Manchmal konnte ich gar nicht mehr sagen, wo ich selbst aufhörte und wo mein Bruder oder meine Schwester begann.

Ich glaube, das hat mir viel beigebracht. Tagsüber das Kämpfen, nachts das Halten. Als wäre das Leben aus genau jenem Wechsel gewoben: Zu nehmen, was man braucht, und dann wieder zu geben, was Wärme man hat.

Vielleicht ist das überhaupt die einzige Wahrheit, die man begreifen kann: Dass wir uns brauchen, auch wenn wir uns stoßen und kratzen. Ohne die Geborgenheit der Geschwister wäre die Furcht in der Dunkelheit viel größer gewesen. Wir hätten das Herz der Nacht nicht ausgehalten.

So lagen wir also, winzig kleine Wesen in einem Nest aus Holz und Schatten, während irgendwo draußen Mutter in der Stille jagte, tapfer und allein. Ich wusste damals noch nicht, wie viele Nächte auch ich später hinausstreifen würde, allein unter Sternen und fremden Geräuschen.

Aber vielleicht habe ich genau dort – zwischen Milchstreit und Geschwisterwärme – gelernt, dass die Dunkelheit nur dann auszuhalten ist, wenn man weiß: Da draußen kämpft einer für dich, und hier drinnen wärmt dich ein anderer.

Irgendwann, ich weiß nicht mehr genau wann, veränderte sich die Welt wieder. Die Zitzen der Mutter, die mir solange wie kleine Wunder vorgekommen waren, gaben plötzlich nicht mehr genug her. Ich saugte und saugte, aber da kam nur noch ein dünnes Nichts, ein Versprechen, das nicht mehr gehalten werden konnte.

Ich erinnere mich an die Ungeduld meiner Geschwister, wie sie drängten und jaulten, an meine eigene Verwirrung: Wo war der Fluss hin, der uns immer satt gemacht hatte? War er versiegt, weil wir zu viele tranken? Oder weil wir zu groß geworden waren?

Dann brachte Mutter etwas Neues ins Nest. Zuerst verstand ich nicht, was es war. Es roch so fremd. Statt nach Fell und Wärme und Geborgenheit roch es nach Angst, nach wildem Atem, nach Blut. Ein schwerer, eisenhaltiger Geruch, der sich in die Nase fraß und im Kopf hängen blieb, so dass man ihn nicht mehr vergessen konnte. Ich stupste zögerlich daran, und meine Zunge, die bisher nur Milch kannte, schmeckte plötzlich eine Schärfe, ein Salz, ein Beben. Fleisch.

Meine Geschwister waren schneller: Sie fauchten, schnappten, rissen. Ich war entsetzt und fasziniert zugleich. Das weiche Fell, das uns sonst beschützt hatte, lag jetzt schlaff zwischen unseren kleinen Zähnen. Es war, als hätte die Welt eine Haut abgelegt und uns gezwungen, hineinzubeißen.

Ich erinnere mich daran, wie mir Blut über die Lefzen rann – warm, dick, süßlich-bitter – und mein Körper jubelte, obwohl mein Kopf zurückschreckte. Plötzlich wusste ich: Mit Fleisch geht es weiter. Mit Blut beginnt eine andere Art Leben.

Vielleicht war das der Moment, in dem ich zum ersten Mal verstand, dass jedes Leben von einem anderen zehrt. Dass Milch, Fleisch, Wärme, Blut alles Glieder derselben Kette waren. Mutter gab uns nicht einfach nur Nahrung – sie gab uns auch das Wissen: Alles, was lebt, wird eines Tages gegeben oder genommen. Wir waren nicht länger nur Nehmende, wir wurden zu kleinen Räubern, zu Wesen, die von nun an das Zittern anderer in den Adern schmeckten.

Und doch… in diesem ersten Bissen Fleisch lag mehr als Hunger. Es war auch ein Abschied. Ein letztes Mal kauerte ich mich noch an den Bauch der Mutter, suchte den vertrauten Geruch der Zitze, das leise Pochen in ihrer Haut.

Aber es war nicht mehr dasselbe. Ich war nicht mehr ihr kleines trinkendes Kind. Ich war auf der Schwelle zu etwas anderem. Zum Jagen, zum Kämpfen, zum Überleben. Milch duftet nach Kindheit. Blut riecht nach Wirklichkeit.

🐾 🐾 🐾

Die kleinen Zweibeiner kamen bald immer öfter. Anfangs huschten sie nur neugierig vorbei, ihre Stimmen so schrill und flatternd wie ein Schwarm Spatzen. Doch mit der Zeit blieben sie länger, hockten sich zu uns, ihre kurzen Beine angezogen, die Finger ständig ausgestreckt, um unsere Körper zu betasten.

Mal war es zart – ein Streicheln, das prickelte wie Sommerwind, der durch hohes Gras fährt. Mal war es grob – ein Zerren am Schwanz, ein Drücken, das weh tat, weil sie noch nicht verstanden, dass wir kein Spielzeug waren. Und wir Wuseln mussten das alles dulden, denn wir waren klein, und sie waren groß, oder zumindest fühlten sie sich für uns so an.

Ich erinnere mich an die Widersprüchlichkeit ihrer Berührungen: ein Moment schmeckte nach Zuneigung, der nächste nach Ungeduld; ein Augenblick war weiche Wärme, dann wieder ein hartes Festhalten, bei dem mir die Luft wegblieb. Aber so ist wohl die Zuneigung von Wesen, die selbst noch nicht wissen, was sie sind – halbe Kinder, halbe Riesen.

Und dann kam jener Tag, der mein Leben veränderte. Sie hoben mich hoch, wie so oft zuvor, ihr Geruch von Erde, süßem Saft und Klebrigkeit an meinen Schnurrhaaren. Ich dachte, gleich würden sie mich wieder zurücklegen, in den vertrauten Holzstapel, zu der Wärme meiner Geschwister.

Doch diesmal kam der Moment nicht. Diesmal blieb ich in ihren Armen. Ich strampelte ein wenig, miaute leise, wartete, dass sie lachten und mich, wie immer, wieder aus den Händen rieseln ließen. Aber das Lachen verstummte nicht, es wurde nur weitergetragen, hinaus, weg vom Nest.

Ich sah noch einmal meine Mutter, ihre Augen wie zwei Lampen im Halbdunkel, voller Wissen. Und meine Geschwister, die Köpfe gereckt, das Maul noch rot vom letzten Mahl. Dann verschwand alles hinter mir.

Ich war von da an nicht mehr eines unter vielen, sondern ein Einzelnes. Nicht zurückgelassen, sondern weggeholt – und doch fühlte es sich wie beides zugleich an.

Vielleicht ist das Leben genau so: Jemand hebt dich auf, zwischen Liebe und Unachtsamkeit, und plötzlich gehörst du nicht mehr dorthin, wo du immer warst. Manchmal aus Fürsorge, manchmal aus Leichtsinn, manchmal einfach, weil so die Wege sich teilen müssen.

Für mich begann dort eine neue Geschichte. Eine Geschichte unter Zweibeinern – und eine Kindheit ging in jenem Augenblick unwiderruflich zu Ende.

Als sie mich ins Haus trugen, war meine Welt plötzlich eine ganz andere. Alles, was ich bisher gekannt hatte – Holz, Erde, Milch, Fell und die Atemzüge meiner Mutter – blieb zurück. Stattdessen strömte mir eine Flut von Gerüchen entgegen, so stark, dass mir der Kopf schwindlig wurde.

Da war der scharfe Duft von Seife, das Fettige von gebratenem Essen, das kalte Grollen des Bodens, der nach Stein roch. Jeder Winkel atmete etwas Neues. Ich presste meine Nase in die Armbeuge des kleinen Zweibeiners, so als könnte ich mich dort zurück in die Stille retten.

In der Küche war es am schlimmsten. Da klapperte und schepperte es, Teller klimperten wie laute Glöckchen, Türen der Kästen knallten hart wie Gewitter. Der Geruch von Fleisch war da, aber nicht mehr so wild wie draußen im Nest. Er war gekocht, verändert, gezähmt – ich wusste nicht, ob ich ihn mögen sollte oder ob er nur eine ferne Erinnerung an das wilde Blut war.

Der Boden war glatt und fremd, meine kleinen Pfoten fanden keinen Halt. Ich rutschte, was die Kinder lustig fanden, doch mir machte es nur Angst: Was für ein Land war das, in dem sich die Erde gegen dich stellte?

Dann führten sie mich ins Kinderzimmer. Es war zugleich ein Schloss und ein Gefängnis. Überall Dinge, die ich nicht verstand: Stofftiere – unbewegte Geschöpfe mit Augen, die stets starrten. Kisten voller Klötze, die lärmten, wenn man sie anstieß.

Das Rascheln von Papier, das fiepende Surren kleiner Geräte, an denen die Zweibeiner hingen wie an Zauberquellen. Für meine Ohren war es wie ein Sturm ununterbrochener Geräusche. Für meine Nase ein Meer aus Süßem, Staubigem, Fremdem.

Ich kroch in eine Ecke, so klein wie möglich, Herz pochend, Fell gesträubt. Meine ganze Haut war voller Angst. Alles hier war größer als ich, alles roch nach Ungewissheit. Und doch… zwischen all dem Lärm spürte ich auch, dass dort eine Hand war, die mich streichelte, sanft diesmal, ohne Ziehen und Zerren.

Eine Stimme, die leiser sprach, fast summte. Vielleicht meinte die Welt es nicht nur böse. Vielleicht wollte sie mir zeigen: Ja, du hast nun Angst – aber nur, weil Neues immer Angst macht, bis du erkennst, dass auch hier ein Platz für dich sein kann.

So war mein erstes Mal im Haus: ein Aufschrei der Sinne, ein Strudel aus Geräuschen und Gerüchen, vor dem ich am liebsten davongerannt wäre. Doch da gab es kein Holzstapel mehr, kein Nest, nur diese Mischung aus Bedrohung und Geborgenheit. Ein Anfang, wie so viele in meinem Leben – furchteinflößend und unausweichlich.

Nach all dem Trubel und den vielen neuen Eindrücken trugen die Kinder mich an einem Abend mit in ihr Bett. Das war so ganz anderes als das kuschelige Holzstapelnest draußen – alles war weich, so weich, dass ich anfangs dachte, ich würde darin versinken wie in Wolken, an denen man schnuppern kann. Überall roch es nach Kind, nach süßem Atem, nach winzigen Socken und nach der trockenen Wärme der Bettdecke.

Das Licht draußen war schon fort, nur ein rundes Gerät stand nah am Bett und klickte ständig leise vor sich hin. Immer wieder, in gleichmäßigen Abständen: Klick… klick… als wollte es zählen, wie oft ich mit dem Schweif zuckte. Erst dachte ich, ein Waldbewohner sei ins Haus geraten, so ungewohnt und fremd war dieses Geräusch. Es machte mir ein bisschen Angst, weil ich das Muster noch nicht kannte. Aber irgendwann wurde das Klicken wie das Ticken des eigenen Herzens – ein Geräusch, das einfach dazugehört, auch wenn man es nicht versteht. Vielleicht muss man neue Dinge einfach oft genug hören, bis sie zur Musik werden und dann nicht mehr gruselig sind.

Das Bett selbst war breit, warm – aber dieses Zudecken! Die Kinder legten die Decke über uns und lachten, als ich mit den Vorderpfoten ruderte, weil alles so schwer wurde. Ich wusste nicht, ob ich darunter atmen kann, ob ich dort noch hinausfand, wenn ich es wollte. Alles roch plötzlich nach Watte und Waschmittel. Aber nach einer Weile gewöhnte ich mich daran, vielleicht, weil ich die Nähe der Kinder spürte, wie sie ruhig neben mir wurden, und ihr Atmen sanft durch das Dunkel strich. Es war fremd, ja – aber manchmal ist das Fremde auch ein weiches Bett. Man muss sich nur trauen, es warm zu liegen.

Morgens, wenn die Sonne gerade so durch das Fenster kroch, ging bei den Zweibeinerkindern alles nach einem ganz bestimmten Muster. Ich lag noch ganz still, eingerollt im großen, weichen Bett, und plötzlich war da Kichern, Poltern, das Rascheln von Decken. Sie reckten sich, rieben ihre Augen, manchmal so grobmotorisch, dass ihnen gleich die Haare zu Berge standen wie bei einer beleidigten Katze. Überall tanzten Gerüche in der Luft – aber einer war besonders seltsam: Aus dem Mund der Kinder kam ein Duft, der schwer zu verwehen war. Er war irgendwie süßlich, sauer und ein bisschen wie das Futter, das draußen manchmal schon ein paar Nächte zu lang in der Schale stand. Ich musste immer niesen, wenn sie mir zu nah kamen.

Nach dem Aufstehen schleppten sie mich oft in die Küche. Dort wurde es nicht besser – alles roch nach Seife, nach diesen seltsamen Blubberblasen, die Zweibeiner so lieben. Dann kam die Milch. Aber diese Milch! Sie war ganz weiß wie draußen, aber schmeckte nicht nach Leben, nicht nach Wärme und Fell und Mutter. Sie war kühl, fremd, ein bisschen wie Wasser mit einer Erinnerung daran, dass es mal wirklich Milch gewesen sein könnte. Ich leckte daran, aber es wollte nicht so recht in meine Seele sinken. Vielleicht war das einfach eine andere Art von Kindheit, dachte ich – eine, in der alles nach Ordnung schmeckt, nicht nach Abenteuer.

Ja, so ist das wohl, wenn man bei Zweibeinerkindern lebt: Ihre Morgen sind laut, seltsam, ganz anders als meine ersten Morgen im alten Holzstapel. Ihre Milch ist nicht meine Milch und ihr Lächeln duftet manchmal nach Zahnpasta und oft nach Schlaf. Aber irgendwie gehörte ich nun dazu – und gewöhnte mich langsam daran, dass Fremdes irgendwann auch vertraut werden kann.

An einem Tag, der viel heller und lauter war als die anderen, kam der große Zweibeiner herein, nahm mich mit kräftigen Händen – viel zu fest für ein so kleines Katzenbündel wie mich – und setzte mich in eine Kiste. Ich roch Angst, meine eigene und die von vielen anderen Tieren, die wohl hier schon saßen. Alles schaukelte und rumpelte, bis wir in einem Raum voller scharfer Gerüche ankamen: das war der Ort, den Zweibeiner „Tierarzt“ nennen.

Dort waren überall weiße Mäntel und glänzende Geräte, es roch nach Angstschweiß und Desinfektion, nach allem, was nicht nach Nest oder Erde duftet. Große Hände hielten mich fest, und dann kam sie: die Spritze. So spitz wie die Nägel, die meine Mutter früher in den Bretterhaufen getrieben hat, nur gemeiner, weil sie in mein Fell drang, genau dort, wo ich am liebsten gekrault wurde. Ich jaulte, aber der Raum war zu groß für mein kleines Weh.

Sie schauten mir ins Maul, zogen es so weit auf, dass ich Angst hatte, sie finden dort die letzten Reste meines Frühstücks. Dann, noch schlimmer: Irgendetwas wurde in meinen Po gesteckt! Ich kannte das nicht, es war verwirrend, erniedrigend – und die Zweibeiner schienen zu glauben, das gehöre einfach dazu. Vielleicht ist es bei ihnen normal, sich überall anfassen zu lassen? Für mich war es das nicht.

Am allerschlimmsten war diese eine dicke Spritze. Sie war größer als alle anderen – ich sehe sie heute noch in düsteren Träumen – und sie ließ einen Gnubbel unter meiner Haut zurück. Noch jetzt, viele Monde später, kann ich ihn manchmal fühlen, wenn ich mich strecke. Er erinnert mich daran, dass nicht alles, was bleibt, Wunden sind, die man sieht. Manche bleiben als kleine Hügel unter dem Fell und erzählen Geschichten, die man besser verdrängen möchte.

Philosophisch betrachtet ist wohl jede Spritze im Leben eine Erinnerung daran, dass Schmerz kommt, auch wenn du geliebt wirst – und dass Liebe nicht immer verhindern kann, dass fremde Nadeln dich pieksen. Aber vielleicht bist du später ein bisschen stärker, weil du weißt: Auch der dickste Gnubbel tut irgendwann weniger weh.

Ach, wie stolz waren die kleinen Zweibeiner anfangs auf mich gewesen! Sie wollten ständig mit mir spielen und mich überallhin mitnehmen. Doch wie soll man als Katze verstehen, was ein „Katzenklo“ ist, wenn man vorher zwischen Holz und Wurzeln gelebt hat? Es war so fremd – diese Kiste voller krümeligen Staubs, der gar nicht nach Erde roch und nicht so schmeichelte wie das weiche Moos draußen. Alles daran war mir unheimlich.

Ich miaute ratlos daneben, schnupperte hier, scharrte da – doch wenn mein Bauch drückte, wusste ich nicht wohin mit all dem Drang. Die kleinen Zweibeiner erklärten mir mit ihren Singsang-Stimmen bestimmt, was ich tun sollte, aber ihre Sprache war nur ein Kauderwelsch in meinem Ohr. Und als der Druck zu groß wurde, fand ich schließlich einen Platz, der nach Zweibeiner und Abenteuer duftete: in einen dieser Schuhe, die immer im Flur herumstanden. Weich, eng und wunderbar riechend – ich dachte, das passt schon.

Ab da murrten sie, zogen die Nasen kraus und ließen mich immer häufiger links liegen. Ihr Interesse an mir schwand, plötzlich durfte ich nicht mehr überall hin. Die Hände, die mich sonst gestreichelt, mich ins Bett getragen hatten, streichelten nun jemand oder etwas anderes. Manchmal überkam mich eine schlimme Traurigkeit: Wie schnell Liebe doch weicht, wenn man anders ist, als sie es sich wünschten!

Vielleicht ist das so mit allen neuen Welten: Wenn du ihre Regeln nicht verstehst, bist du bald allein. Und das, was dir Zuflucht war – ein Schuh, ein Klo, ein Zweibeinerherz – kann schnell auch zum Abgrund werden. Vielleicht muss man am Ende lernen, sein Anderssein zu lieben, auch wenn die anderen es nicht verstehen. Oder man wartet einfach, bis einer kommt, der sich bückt, lächelt, und sagt: „Na komm, wir probieren es nochmal gemeinsam.“

Als das Interesse der kleinen Zweibeiner langsam verflog und sie lieber ihren Spielsachen nachjagten, spürte ich plötzlich die Aufmerksamkeit der großen Zweibeiner auf mir lasten. Sie waren anders in ihrer Zuneigung – nicht so verspielt, sondern entschlossen, mir neue Regeln beizubringen. „Nicht an den Pflanzen knabbern!“, riefen sie immer wieder, dabei rochen manche Blätter doch so spannend und erinnerten mich an draußen, an Heimat, an Abenteuer. Doch sobald ich meine Zähne hineinsetzte, erfolgte ein lautes „Nein!“ – und sie schoben mich beiseite, als wäre ich ein störrischer Igel im Gemüsebeet.

Besonders merkwürdig fand ich das mit den Gläsern. Sie standen überall: auf dem Tisch, auf dem Boden, neben den Betten. Die Zweibeiner tranken daraus, lachten, sprachen und ließen ihre Finger darin kreisen. Für mich waren es glänzende, tanzende Türme. Ein falscher Pfotenschlag – schon rollte so ein Glas auf den Boden, Wasser floss wie ein kleiner Fluss durchs Zimmer, und lautes Rufen erschreckte meine Ohren. Ich verstand die Aufregung nicht – warum darf ich die Welt nicht bewegen, wenn sie es doch auch tun, indem sie aus ihren Gläsern trinken? Ist das nicht dasselbe?

Sie versuchten, mir ihre Ordnung zu erklären. Aber für eine wie mich, die dem Chaos von Wurzeln und Igeln entsprungen ist, bleibt vieles davon ewig rätselhaft. Vielleicht ist Erziehen nichts anderes als der Versuch, zwei Welten mit ganz unterschiedlichen Liedern in einen gemeinsamen Takt zu bringen – einen Takt, bei dem keiner vergisst, wer er wirklich ist. In mir blieb immer das Kitzeln des Abenteuers, auch wenn ich brav sein sollte. Denn was ist ein Leben, in dem man nicht wenigstens einmal eine Pflanze gekostet und eine Wasserstraße ins Kinderzimmer gebaut hat?

Ach, die Sprache der Zweibeiner! Ich verstehe sie nicht wirklich, aber ich höre ihr Singen und Brummen, das volle Spektrum von Lauten, die sie in meiner Nähe machen. Für mich klingen ihre Worte wie geheimnisvolle Geräusche, die mal sanft wie ein Bach plätschern, mal scharf und schrill wie das Klappern eines alten Fensters im Wind.

Wenn sie sagen „Nicht! Nicht!“ klingt das wie ein lautes „Ssssch-klack“ – ein schneller Knall, der mich warnen soll. Wenn sie „Pfui!“ oder so etwas murmeln, höre ich ein raues „Grmmmpf!“, als wollten sie mir sagen „Finger weg, du kleiner Filibuster!“. Manchmal singen sie ein langgezogenes „Neeeein!“ – das klingt wie ein Donnerschlag, der übers Dach rollt. Ich weiß, dass dahinter eine Bedeutung steckt, auch wenn ich die Wörter nicht kenne. Diese Töne machen mir klar, was ich besser lassen soll.

Wenn sie sich unterhalten, höre ich ein Murmeln, eine Melodie voller „Blub-blub“ und „Trilli-tralli“, als ob ein unsichtbarer Fluss von Wörtern durch die Luft glitscht. Manche Laute klingen fast wie Lachen, helle „Hihi-hihi“, die mein Herz leichter machen. Andere klingen streng, wie das Surren eines Motors, der nicht ausgeht.

Und wenn sie rufen, höre ich manchmal ein sanftes, singendes „Miau? Miau?“, das klingt, als wollten sie ganz vorsichtig sagen: „Komm her, du kleiner Wirbelwind.“ Ich antworte mit meinem eigenen Lied, das kein Zweibeiner versteht, aber sie wissen, dass ich aufmerksam bin.

So sehe ich die Welt der Zweibeinerworte – nicht als Sprache, sondern als Klangfarben, die mir helfen zu spüren, ob ich geliebt werde oder ob ich vorsichtig sein soll. Vielleicht ist das Verstehen mehr Gefühl als Verstand, ein Tanz von Tönen und Emotionen, den nur die Herzen teilen können.

Ach, wie spannend waren die ersten Spaziergänge durch die Wohnung! Diese neue Welt war voller Geheimnisse und wunderlicher Dinge, die es zu entdecken galt. Überall lagen Gegenstände, die sich bewegten, wenn man sie stupste oder schob, und Gerüche, die von fern wie fremde Länder rochen. Ich schnüffelte an Teppichen und Schaukelstühlen, tastete mit den Pfoten an der kühlen Wand und fand selbst im kleinsten Winkel ein Abenteuer.

Und dann! Da war der große, glänzende Spiegel an der Wand, wie ein Fenster in eine andere aber gleiche Welt. Ich traute meinen Augen kaum – da sah ich ein anderes Wesen, ganz genau so wie ich, ganz nah und doch nicht greifbar. Es bewegte sich, wenn ich mich bewegte, es machte all die gleichen Sprünge und Kniffe. Wer war das? Ein Freund? Ein Feind? Ein Schatten von mir? Ich starrte lange, bis mir die Augen fast tränten und mein Herz schneller schlug. Irgendwann begriff ich: Ich selbst war diese Spiegelgestalt – ein Bild aus Licht und Luft, so zerbrechlich und doch so wahr. Ein erstes Wissen, das mich auf meiner Reise durch das Zweibeinerreich begleiten sollte.

Oh, und der Tag, an dem heißer Kaffee auf meine zarte Pfote fiel! Ein Feuerball aus Wärme, das mich zum Miauen brachte und mein kleines Herz vor Schmerz rasen ließ. Die große Zweibeinerin tat erschrocken und nahm mich behutsam hoch, während ich noch an der schmerzenden Stelle leckte. So lernte ich schnell, dass nicht alles, was die Zweibeiner anfassen, freundlich oder sicher ist. Doch in ihrer Fürsorge spürte ich auch die zarte Verbindung zwischen uns – selbst wenn ihre Welt voller Gefahren war, bewahrten sie mich davor, in ihr zu verbrennen.

Diese ersten Entdeckungen waren wie das erste Kapitel in einem Buch, das ich noch lange nicht zu Ende lesen konnte. Doch mit jedem Schritt, mit jedem Blick ins Spiegelbild und mit jeder Lektion in Hitze und Sanftmut lernte ich mehr von der großen, seltsamen Welt, in der ich nun lebte.

Ach, das Futter… Es war so anders, als ich es kannte! Keine frische Maus mehr, kein knackiger Vogel, der noch zittern konnte, kein kühler Fisch, der glitschig und glänzend in den Pfoten lag. Stattdessen gab es diese kleinen, trockenen Stückchen, die sie „Katzenfutter“ nannten. Sie sahen aus wie bräunliche Steine, so hart und fest, und rochen nicht nach Leben, sondern eher nach Getreide und irgendetwas Fremdem, das ich nicht benennen konnte.

Ich tapste vorsichtig heran, zuckte mit der Nase und schnupperte daran – aber mein Herz verlangte nach dem Wild, nach dem Geschmack von Freiheit und Jagd. Dieses Futter schmeckte nach Gefangenschaft, nach einem Leben, das verplant und gegessen wurde, bevor es richtig begann. Manchmal zerriss ich ein Stück, doch mein Magen protestierte und mein Kopf schoss zurück in jene wilden Tage, als ich noch an der Seite meiner Mutter die Erde roch.

Trotzdem lernte ich, dass dieses Futter mein Mahl war – das Brot, das mir diese Zweibeiner gaben, um zu leben, und dass ich mit diesem trockenen Ding mein Dasein sichern konnte, auch wenn es nicht meinem innersten Wesen entsprach. Doch in der Tiefe meines Katzenherzens blieb immer die Sehnsucht nach einem Fang aus der Freiheit, einem Leben im Dschungel der Natur, das kein Trockenes und Packaged kennt.

Manchmal, nach dem Fressen dieses trockenen Futters, zog ein unangenehmes Ziehen durch meinen kleinen Bauch. Es war, als hätte ich Steine darin, die schwer rollten und ein leises, schmerzhaftes Murmeln von sich gaben. Ich legte mich dann oft zurückgezogen in eine Ecke, rollte mich zusammen und versuchte, den Schmerz zu vergessen, während sich mein Herz an die wilden Tage erinnerte, als ich noch leicht und frei war.

Das Unwohlsein kam nicht allein. Denn wenn die Kinder und auch die großen Zweibeiner das Haus verließen, fiel die Welt plötzlich in eine tiefe Stille. Diese Stille war wie ein kaltes Tuch, mit dem man mich umhüllte, eine Einsamkeit, die schwerer wog als jeder Schmerz im Bauch. Es waren keine Schritte mehr, kein Kichern, kein Rufen, das mir sagte, ich sei nicht allein. Stattdessen hörte ich nur das Echo meines eigenen Atems und das leise Rauschen der Heizung.

In diesen Momenten fragte ich mich oft, ob die Zweibeiner wissen, wie sehr Einsamkeit wie ein unsichtbares Gewicht auf kleine Katzenherzen fällt. Ob sie ahnen, dass wir, trotz all unserer kleinen Abenteuer und Mutproben, auch einfach nur Gesellschaft brauchen – eine Hand, die leise unsere Stirn streichelt, ein warmes Atemholen neben uns im Dunkel. Und während der Schmerz im Bauch langsam verging, blieb dieses Gefühl von Alleinsein oft noch lange in meiner Brust, eine Ahnung von verlorener Nähe und vermisster Wärme.

🐾 🐾 🐾

Ach, als die Familie plötzlich größer wurde und dieser neue kleine Welpe in unser Reich trat, da fühlte ich mich auf einmal so, als wäre ich von einem starken Wind erfasst und weit nach hinten geweht worden. Der Welpe war wild und überall zugleich, ein kleiner Wirbelsturm aus tapsigen Pfoten und quietschenden Lauten. Sein Spiel war ungestüm und laut, und die Zweibeiner schenkten ihm die ganze Aufmerksamkeit, die vorher mir gehörte.

Ich, die ich bis dahin ihr kostbarer Schatz war, spürte, wie ich abseits gedrängt wurde, wie mein Platz schwand. Die Kinder, die mich vorher auf dem Schoß gestreichelt hatten, schauten jetzt zu dem bellen und zappelnden Geschöpf, das alles in Bewegung setzte. Die warmen Hände, die mich sanft berührt hatten, griffen nun nach dem Welpen, der laut und fordernd um seine Liebe rang.

Es war eine merkwürdige Mischung aus Traurigkeit und Verwirrung, die mich überkam. Was hatte ich falsch gemacht? War ich nicht mehr genug für sie? Oder war ich einfach zu leise geworden? Ich merkte, wie mein Rang in diesem kleinen Reich sich veränderte – ich wurde zu einer Randfigur, einem Schatten, der beobachtet, aber weniger beachtet wird.

Doch tief in mir, in dieser stillen Ecke, wo die großen Zweibeiner mich nicht mehr so oft sahen, entdeckte ich eine neue Kraft. Ich lernte, dass nicht jeder Platz in der Mitte liegen muss, um wertvoll zu sein. In dieser Rolle des Begleiters, des stillen Beobachters, fand ich eine besondere Art von Würde. Ich konnte mich zurückziehen, meine eigenen Wege gehen und doch Teil von allem bleiben.

Manchmal setzte ich mich einfach weit weg vom Trubel, auf einen warmen Fensterplatz, und ließ meine Augen über das nachdenkliche Treiben im Haus schweifen. Ich spürte, dass ich immer noch wichtig war, auch wenn ich nicht mehr der Star war. Und in manchen Momenten, wenn der Welpe müde wurde und leise schnarchte, kam einer der großen Zweibeiner und fand mich, nur mich, und schenkte mir eine liebevolle Hand – das war meine Verbindung, leise und tief wie das Herz meines alten Holzstapels.

So zeigte mir das Leben: Auch wenn man gelegentlich Platz macht und der Wirbelsturm alles durcheinanderwirbelt, sind es nicht nur die lauten Spiele, die uns erfüllen. Es sind die stillen Augenblicke, das geduldige Warten und das Wissen, dass jeder seinen besonderen Platz im großen Geflecht hat, genau so, wie er ist.

Mit dem Welpen kam auch ein neuer Rhythmus in unser Zuhause, ein Takt, der sich anders bewegte als alles, was ich zuvor kannte. Morgens hörte ich das aufgeregte Klappern von Pfoten, das Kratzen an der Tür und das leise Winseln, das mein Herz zugleich verunsicherte und weckte. Es war die Zeit der Spaziergänge – eine neue Welt, die mich rief, auch wenn ich mir unsicher war, wie ich darin bestehen sollte.

Am Anfang jedoch war ich eher ein Anderer, etwas, das mitgeschleift wurde. Die Zweibeiner legten mir ein Halsband um – ein seltsames Ding, das sich eng und unbeweglich anfühlte, als wollten sie mich markieren wie ihre kleine Errungenschaft oder vielleicht beschützen wie ein Kind, das noch nicht laufen kann. An diesem Halsband hing eine Leine, die ich kaum verstehen konnte. Ich fühlte mich, als wäre ich ein kleines Tier, das mitgezerrt wird, einer der Anhänge des Hundes, der das Kommando hatte.

Die Spaziergänge selbst waren eine Herausforderung. Ich stolperte hinterher, immer bemüht, mitzuhalten, während der Hund schnuppernd und schnüffelnd vorausging, die Welt erkundete mit der kraftvollen Energie eines Sturms. Ich, die ich gewohnt war, leise und vorsichtig zu sein, war jetzt ein Teil dieses wilden Zuges, ein kleines Wesen, das die Freiheit in einer ungewöhnlichen Form lernte: gefesselt an ein Band, geführt von fremden Händen.

Doch langsam begann ich, die Schönheit dieses neuen Lebens zu erkennen. Der Geruch von feuchtem Gras, das Knirschen der Blätter unter den Pfoten, das Flüstern des Windes, der durch die Bäume strich – das alles war neu und aufregend. Und obwohl ich getragen wurde, war ich doch ein Teil dieser frischen, wilden Welt. Zwischen den Ziehen an der Leine fand ich Momente, in denen mein Herz schneller schlug vor Freude und meiner Seele eine kleine Freiheit zugestanden wurde, auch wenn die Leine sie noch bremste.

So lehrte mich der kleine Wirbelwind auf vier Pfoten, dass Veränderung oft schleppend beginnt, mit unsicherem Schritt und gerolltem Halsband – aber wenn man nur geduldig ist, öffnet sich die Tür zur Welt, und das Abenteuer fängt erst richtig an.

Mit der Zeit wurde der Welpe nicht nur größer, sondern auch immer fordernder. Seine Energie schien grenzenlos, seine Neugier unersättlich. Er sprengte durch das Haus wie ein kleiner Wirbelsturm, schob sich überall vor, wo ich normalerweise ganz gelassen herrschte. Das war nicht immer einfach für mich, denn ich bin ein Wesen, das Ruhe und Anmut in kleinen, bedachten Schritten lebt. Er dagegen war ein Feuer, das lodert und alles mitreißt.

Ich musste lernen, mit dieser neuen Dynamik umzugehen, mit dem kleinen Eindringling, der meine Nischen besetzte, mein Futter stahl und ohne Vorwarnung meinen Lieblingsplatz beanspruchte. Manchmal spürte ich die Worte, die sie Zweibeiner sprachen, diese kurzen, genervten Klänge, wenn der Welpe wieder ungestüm war. Doch sie lachten auch oft, wenn er sich mit mir anfreundete oder mich zum Spiel herausforderte – und genau das machte mich verwirrt.

Denn zwischen all dem Kratzen, Fauchen und Husten fand ich immer wieder Momente, in denen unser Verhältnis weich wurde. Wenn er müde über den Boden schlich und sich neben mich kroch, um Schutz zu suchen, oder wenn sein Nasenball meinen Kopf berührte, fühlte ich diese seltsame Wärme, dieses Band, das über den Kampf hinausging. Ich verstand, dass wir einander brauchten, auch wenn wir einander ärgern und herausfordern.

Diese seltsame Mischung von Nähe und Entfernung, von Kampf und Zärtlichkeit, wurde zum Rhythmus unseres Zusammenlebens. Ein Tanz, der nicht immer leicht war, aber echt und lebendig, wie die Sonne, die durch die Fenster bricht und Schatten wirft, um die es geht, nicht nur um das Licht. So lernte ich, dass Liebe eben nicht nur aus sanftem Schnurren besteht, sondern manchmal auch aus den rauen Klängen eines Hundegebells und spielerischen Aufeinanderspringens.

Lieben heißt auch, Platz machen, teilen und manchmal zurückstecken – und gleichzeitig wachsam sein, wer im Rudel seinen Weg sucht. Ja, so ist das Leben: Ein Wechselspiel von Nähe und Distanz, von Freude und Reibung, das unsere Tage bunt und unser Herz stark macht.

Ach, der Hund und ich – wir sind wie Tag und Nacht, zwei unterschiedliche Wesen in einem gemeinsamen Heim. Er, der Welpe, ist laut und lebendig, wie ein Sonne, die nie unterzugehen scheint. Immer draußen, immer hungrig nach Spielen und Toben, seine Stimme ein ständiges Kläffen, Bellen und Jaulen, das durch die Räume rollt. Er ist ein ausladendes Feuer, das seine Wärme nicht zurückhält, das prahlt und ruft, dass es da ist, ohne Scheu.

Ich dagegen bin das leise Schattenfell, das sich sacht durch das Zimmer schleicht, die Nacht, die über das Glühen des Tages gleitet. Ich bin zurückhaltend, beobachte mehr, spreche mit meinem leisen Miauen, das nur diejenigen hören, die gut zuhören können. Wo der Hund stürmt und wirbelt, werde ich zur stillen Insel, die atmet und lauscht, die sich zurückzieht, wenn es zu laut wird.

Seine Welt ist Bühne, meine eine Bühne für Geheimnisse und Geduld. Während er seine Freude offen zeigt, mit Sprüngen und Stürmen, vertiefe ich mich in einzelne Momente, warte auf das richtige Licht, das richtige Flüstern, um mich zu zeigen. Sein Leben ist ein offenes Buch, geschrieben in großen, lauten Buchstaben. Meins ist ein Gedicht in zarten Worten, das im Verborgenen bezaubert.