9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Antonio Machado Libros

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

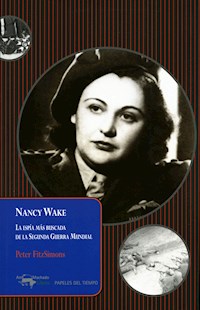

A comienzos de 1930 Nancy Wake disfrutaba la vida bohemia de París. Antes de que finalizara la Segunda Guerra Mundial era la persona más buscada por la Gestapo. Después de ser testigo de la crueldad de la violencia nazi en Viena, Nancy se prometió a sí misma que haría todo lo que estuviera en sus manos para liberar Europa de su presencia. Su primera misión, hacer de correo entre los miembros de la Résistance, la llevó a organizar una eficacísima red de fuga para prisioneros aliados en Francia, tan eficaz que no tuvo más remedio que huir del país al saber que la Gestapo la tenía en su punto de mira. Los alemanes no conocían su identidad, pero la llamaban "Ratón Blanco", por la facilidad con la que se les escapaba de las manos. Comprometida en la lucha contra los nazis, huyó a Londres, donde se alistó en los servicios secretos británicos. Tras un duro entrenamiento fue arrojada en paracaídas de nuevo en Francia, donde ayudó a coordinar la poderosa acción del maquis. Adiestró a los guerrilleros, fue la responsable de organizar el material que los aviones británicos lanzaban en paracaídas, recorrió cuatrocientos kilómetros en bicicleta por caminos de montaña para localizar a un operador de radio: su apasionada entrega a la causa hacía que nada le resultara imposible.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

PAPELES DEL TIEMPO

www.machadolibros.com

NANCY WAKE

La espía más buscada

de la Segunda Guerra Mundial

Peter FitzSimons

Traducción de

Francisco Campillo

PAPELES DEL TIEMPO

Número 38

Copyright © 2016 by Peter FitzSimons

© Machado Grupo de Distribución, S.L.

C/ Labradores, 5

Parque Empresarial Prado del Espino

28660 Boadilla del Monte (MADRID)

www.machadolibros.com

ISBN: 978-84-9114-308-6

Índice

El Autor

Agradecimientos

Prefacio

Capítulo 1. Un grito en la noche

Capítulo 2: Bon voyage!

Capítulo 3: Un «angelito» anda suelto por el mundo

Capítulo 4: París

Capítulo 5: Viena, Berlín, Marsella

Capítulo 6: «Con regio acento gritará: “ matanza ” Los perros de la guerra desatando»

Capítulo 7: La clandestinidad

Capítulo 8: Cruzando los Pirineos

Capítulo 9: Una auténtica espía

Capítulo 10: En Francia de nuevo

Capítulo 11: Maquisard

Capítulo 12: «Le jour de gloire est arrivé»

Epílogo

Apéndice 1

Apéndice 2

Bibliografía

A mis antepasados ya fallecidos, quienes sirvieron con orgullo a Australia en la Segunda Guerra Mundial: el teniente Peter McCloy FitzSimons, quien luchó en el 2º y el 4º Regimientos de Artillería Antiaérea de la 9ª División de la Fuerza Imperial Australiana en África del Norte (El Alamein), Nueva Guinea (Finchaven y Dumpul), y la teniente Beatrice Helen Booth, medalla de la Orden de Australia (fisioterapeuta de la Fuerza Imperial Australiana en Darwin y Bougainville). Y también dedico este libro al resto de valientes hombres y mujeres que compartieron con ellos esa gloria. Ante ellos sí se puede decir, más en serio que nunca, eso de «me quito el sombrero».

El autor

Peter FitzSimons es periodista del Sydney Morning Herald y del Sun-Herald y ha entrevistado a personalidades de la talla de George Bush padre o sir Edmund Hillary o a todos los primeros ministros de Australia desde Gough Whitlam. Es también conocido por sus divertidos discursos después de una buena cena y por ser el único Wallaby expulsado por juego violento en un partido contra los All Blacks* –él jura que aquello fue una flagrante injusticia–. Peter es autor de veinticuatro libros, entre los que se incluyen las biografías de Kim Beazley, Nick Farr-Jones, Steve Waugh, Les Darcy, John Eales y Charles Kingsford Smith; además, fue el escritor más leído en su país en 2001 y 2004. Ha escrito libros de historia militar que han alcanzado la categoría de números-uno, como Kokoda y Tobruk. En 2011 recibió la Orden de Australia por su contribución a la literatura como biógrafo, comentarista deportivo y por su dedicación a la comunidad mediante su contribución a la conservación de la naturaleza, atención a los disminuidos, preocupación por el bienestar social y el fomento de instituciones deportivas. Peter FitzSimons vive en Sídney con su esposa, Lisa Wilkinson, y sus tres hijos.

Notas al pie

* «Wallabies» es el nombre popular para los jugadores de la selección australiana de rugby; «All Blacks» es el de los neozelandeses. (N. del T.)

Agradecimientos

En primer lugar, mi más profundo agradecimiento es para la propia Nancy, por las horas interminables que ha dedicado a responder a mis preguntas sin fin; por la confianza que ha demostrado al contarme cosas de las que previamente no había hablado nunca; por las muchas abundantes y deliciosas comidas que cocinó para mí en su apartamento mientras yo no dejaba de darle al teclado y cambiar las cinta de la grabadora.

Desearía igualmente expresarle mi gratitud por los cientos de horas que dedicó a escribir su autobiografía, The White Mouse, que supuso una valiosísima fuente de información para mí cuando me propuse escribir su historia desde una perspectiva diferente. Lo mismo para Russell Braddon, un extraordinario escritor ya fallecido hace tiempo, quien dirigió una serie de entrevistas con Nancy en los años cincuenta, y fue el primero en plasmar la historia de Nancy en sus heroicos años de la guerra, una biografía cuya estela seguirían los escritos publicados posteriormente. Su libro, Nancy Wake: The Story of a Very Brave Woman, ha sido un instrumento de incalculable valor para mi propio trabajo. Y también debo mi agradecimiento a los autores del resto de libros de los que he obtenido valiosa información, en particular They Fought Alone: The Story of British Agents in France, del coronel Maurice Buckmaster; The Resistance, World War II, de Russell Miller; The Came from the Sky, de E. H. Cookridge, y SOE, An Outline History of the Special Force Executive, de M. R. D. Foot. El resto de libros consultados aparecen en la bibliografía.

Vaya mi especial agradecimiento a mi amiga Kate Irvine, de la Mitchell Library de Sídney, quien me ayudó a encontrar algunas obras de difícil localización.

Como no podría ser de otro modo, cuando uno escribe sobre cosas que sucedieron hace sesenta o incluso noventa años se encuentra con la dificultad de que muchos de los personajes clave, además de Nancy, ya han fallecido. A pesar de todo, ha sido muy emocionante poder conocer a algunos que aún viven. Otra circunstancia propia de escribir sobre el pasado es la existencia de diferentes versiones sobre un mismo suceso, diferentes recuerdos de lo que exactamente ocurrió. En esos casos, ante versiones o recuerdos contradictorios, me he fiado siempre de los de Nancy.

Kevin Brumpton ha realizado su trabajo de investigación tan exhaustivamente como siempre. Cuando se trata de buscar, remover y encontrar los datos aparentemente más insignificantes sobre asuntos bélicos de otros tiempos, Kevin no tiene rival. Vaya desde aquí mi reconocimiento y admiración por su tarea. Lo mismo debo decir de Jo Morris, de Nueva Zelanda, quien fue de gran ayuda para esclarecer los años de Nancy en aquel país. Gracias, Jo. Harriet Veitch, mi gran amiga, enamorada de Francia, compañera en el Sydney Morning Herald, no solo me ayudó proporcionándome un asesoramiento general sobre el país, sino también a la hora de resolver dudas de traducción. También estoy en deuda con Greg Pemberton, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Maquarie –y reputado historiador militar– por su enormes esfuerzos en comprobar la adecuación histórica de los hechos recogidos en el libro.

Algo debo decir sobre mi mujer, Lisa: no me casé con ella porque cuando nos conocimos era ya reconocida como una de las mejores editoras de Australia, pero tampoco puedo decir que esta circunstancia me haya precisamente perjudicado, si tenemos en cuenta a qué he dedicado mi vida. Lisa se encargó de la edición de este manuscrito de principio a fin, asesorándome continuamente sobre su estructura y forma: como siempre ha hecho, lo ha convertido en algo infinitamente mejor.

A Belinda Lee, mi editora de HarperCollins, mi agradecimiento y mi respeto por su tarea como profesional, como siempre.

Prefacio

Una hora de vida dedicada por completo a un acto de gloria, entregada a nobles desafíos, vale lo mismo que años enteros de simple cumplimiento de las pacatas normas de decencia.

WALTER SCOTT

A mediados de los ochenta, mientras vivía y jugaba al rugby en la Francia profunda, en el pequeño pueblo de Donzenac, departamento de Corrèze, con frecuencia solía sentarme a beber algo en el café de madame Salesse con mi anciano amigo Martin, propietario del garaje del lugar. Cuando le conocí, podría decirse de él que era un tipo más o menos tranquilo y amable, pero durante la Segunda Guerra Mundial Martin fue otro hombre: su nombre de guerra había sido «Tin-Tin» y como uno de los más feroces miembros de la Résistance local fue la peor pesadilla de los alemanes.

«Et l’Australienne, Nonc-eeee Wake, Peterrr», me preguntó en cierta ocasión al comienzo de nuestra amistad. «Tu la connais ?»

Pues no, yo no sabía quién era Nancy Wake, o al menos nunca me había cruzado con ella. Pero Martin sí que sabía mucho: era una auténtica leyenda, una de las más valientes combatientes con que contaron los partisanos, toda una líder, una magnífica organizadora, una mujer sin ningún miedo, realmente extraordinaria. Y además «trés belle», añadió con un brillo en los ojos que parecía durarle desde entonces. Él no había combatido con ella codo con codo, me dijo; Nancy formaba parte de la partida de la región vecina, Auvergne, pero su fama no conocía fronteras y él se sentía especialmente orgulloso de haberla conocido en una casa segura de Aurillac, a unos cien kilómetros de allí.

Con el paso de los años, empezó a no resultarme raro escuchar a los viejos del lugar pronunciar el nombre de Wake, esa australiana increíble que para los franceses era conocida por el nombre de guerra de «madame Andrée». De acuerdo, hacía ya cuarenta años que había estado por aquellas tierras, pero Nancy había cubierto su vida de una gloria tal que yo ahora podía andar con la cabeza bien alta gracias a la extraordinaria tarea que una compatriota mía había desempeñado en auxilio de aquellas gentes y al inmenso afecto con el que era recordada por todos. Aun así, cuando regresé a Australia para trabajar en el Sydney Morning Herald no conseguí dar con ella, aunque sí recordaba que alguien me había dicho que Nancy llevaba ahora una vida tranquila en Port Macquarie, en la costa norte de Nueva Gales del Sur. Yo no dejaba de pensar en cuánto me gustaría conocerla, si es que algún día se presentaba la oportunidad.

Pasaron más de diez años. Un buen día recibí en el periódico una llamada sorpresa de mi antiguo entrenador de rugby, Peter Fenton, curiosamente el entrenador del equipo de Sídney con el que llegué por primera vez a Francia en 1984. Peter quería saber si me acordaba de Bob Cowley, aquel que en una ocasión hizo un placaje increíble a los del Northern Suburbs de Parramatta.

«Pues no.»

Bueno, no pasaba nada. Resulta que Bob tenía un hermano llamado Jim que vivía en Port Macquarie y que el tal Bob era muy amigo y gran admirador de Nancy Wake, la heroína más condecorada de la Segunda Guerra Mundial. Jim me pedía que yo lo telefoneara, pues quería hablarme sobre ella y sobre un posible artículo para mi periódico. Salí pitando.

Y sí, conocí a la señora en cuestión en su apartamento de Port Macquarie y le hice una entrevista para el Herald con motivo del Anzac Day, día en que australianos y neozelandeses honran a sus caídos en las guerras mundiales y que se celebra cada 25 de abril. Pero eso no fue todo. Me quedé tan impresionado al conocerla que, cuando estaba a punto de embarcar en el aeropuerto esa tarde para tomar el último vuelo de regreso a Sídney, llamé por teléfono a mi editora de Harper Collins, Alison Urquhart: «Voy a escribir un libro sobre Nancy, y vosotros me lo vais a publicar».

Yo lo hice y ellos también, y aquí está… En resumen, mi mayor esperanza y deseo es que este libro haga justicia a su gran historia.

Capítulo 1

Un grito en la noche

Cuando naciste se alinearon las estrellas de la fortuna,

Ellas te llenaron tu alma de saber, valor y rocío.

ROBERT BROWNING, Evelyn Hope

(Citado en la introducción del libro favorito de Nancy,

Ana de la Tejas Verdes, de Lucy Maud Montgomery)

Era el barrio de Roseneath. En aquella habitación pequeña y triste situada en la parte trasera de una de esas típicas casas humildes con fachada de listones de madera, el aire estaba empapado de fatiga; las sábanas y el suelo, ligeramente salpicados de sangre y sudor. En la cama una mujer intentaba recuperarse de las agudas punzadas de dolor que habían acompañado el descomunal esfuerzo de dar a luz. Se trataba de su sexta hija, pero la primera tras ocho años, y las cosas no parecían ir bien, a la madre ya se le habían acabado las fuerzas. Entre las violentas ráfagas de la ventosa Wellington la intemporal acababa de tener lugar la escena de un nacimiento y Ella Wake yacía agotada, completamente exhausta. Una mujer no se separaba de su lecho, una «tapuhi», que así es como los maoríes llaman a la partera; la tapuhi sí estaba radiante de felicidad. Meciendo al bebé que acunaba en sus robustos brazos, señaló al delgado velo de piel que cubre la cabeza de algunos recién nacidos.

«Esto», dijo con voz suave pasando su cariñoso dedo por la membrana sobrante, «es lo que nosotros llamamos kahu y significa que su bebé siempre tendrá suerte. Donde quiera que vaya, haga lo que haga, los dioses la protegerán».

La madre gimió y volvió a hundirse en la cama.

Que así sea. En aquellos momentos Ella estaba demasiado cansada como para prestar atención y en su cabeza solo cabía la sensación de alivio porque todo aquel drama hubiera terminado. Sí es cierto que años más tarde contaría en numerosas ocasiones a su hija lo que había vaticinado la matrona maorí.

Ella Rosieur Wake procedía de una interesante mezcla de etnias: por sus venas corría la sangre de los hugonotes, los protestantes franceses que tuvieron que huir de su patria para seguir practicando su religión libremente, y también maorí, ya que su bisabuela materna había sido una joven doncella nativa de nombre Pourewa. Ella fue la primera de su raza en casarse con un hombre blanco, concretamente el bisabuelo inglés de Nancy, Charles Cossell. Su matrimonio fue oficiado por el reverendo William Williams en la misión de Waimate el 26 de octubre de 1836. La leyenda cuenta que el gran jefe maorí, Hone Hoke, estaba enamorado de Pourewa y que juró matar a ambos, pero murió en las Guerras Maoríes antes de poder cumplir su amenaza.

En definitiva, la familia de Ella estaba enraizada en Nueva Zelanda desde hacía muchísimo tiempo, y ella en concreto era como esa propia tierra, salvajemente bella. Aunque, si hablamos de su personalidad, sin duda no podría decirse que había heredado mucho de la famosa joie de vivre francesa, o quién sabe si simplemente la había agotado durante los duros años de su infancia. Ella Wake proyectaba la imagen de esa rectitud y sacrificio propios de una fuerte convicción religiosa, no prestaba atención a su aspecto, entendía la vida como una obligación, una dura obligación. Ella era dura, y sus muchos hijos la hicieron más dura aún.

Sin embargo, el padre de la joven Nancy, Charles Wake, era un inglés de pura cepa y alguien completamente diferente a su esposa. Enormemente atractivo, alto, extrovertido, tremendamente cordial, Charles se ganaba la vida por entonces como periodista y editor en un diario de Wellington. Siempre bien vestido, parecía una de esas personas que jamás ha tenido un problema en su vida. Sin duda que a los ojos de muchos debió de parecer ciertamente extraño que una pareja tan diferente como aquella pensara en casarse y finalmente lo hiciera, aunque la respetable cantidad de hijos que engendraron parece dar testimonio del vínculo tan fuerte que los unía.

Cierto que Nancy nunca recordaría a sus padres mostrando afecto alguno el uno por el otro, pero esto podría deberse a que a la niña solo le importaba el cariño que su padre mostraba hacia ella. Durante su niñez, para Nancy no había nada comparable a sentarse en el regazo de su padre en su enorme y cómoda butaca, escuchándolo contarle historias, viéndolo bailar al compás de la música que salía de un viejo gramófono, o sentir sus brazos a su alrededor mientras charlaban animadamente. Al menos tal y como ella lo recuerda, los dos reían y jugaban sin parar durante horas, y al igual que sentía de modo instintivo que era la favorita de su padre, también tenía un vago sentido de que sus otros hermanos y hermanas, por no hablar de su madre, le guardaban cierto rencor por ello. Pero su vida era demasiado bonita como para que aquello le importara.

La carrera como periodista de Charles Wake iba tan bien que no dejaba de recibir ofertas de empleo incluso de muy lejos, y así fue cómo la familia entera bajó desde las alturas de Wellington a la costa norte de Sídney –Nancy era aún una niña– para establecerse en una robusta y peculiar casa de ladrillo lo suficientemente grande como para acomodar a la no menos peculiar familia Wake, desde la primogénita, Gladys, pasando por Charles, Hazel, Stanley y Ruby, hasta llegar a la más pequeña, Nancy: dieciséis años entre la mayor y la menor.

Sídney les gustó a todos. La ciudad, una de las joyas del Pacífico Sur, ciertamente se hallaba en los confines del Imperio británico, pero tenía 750.000 habitantes –y era tres veces más grande que Wellington–, y su descomunal tamaño y el enorme gentío que abarrotaba sus calles en un día cualquiera era algo que a ninguno de ellos pasó desapercibido. Pudo haber empezado como una colonia de convictos, con hombres y mujeres traídos con grilletes contra su voluntad desde la metrópoli, pero desde entonces algo especial no había dejado de atraer hasta allí a una gran cantidad de gente.

Los Wake se hicieron a Sídney rápidamente, incluso mamá Ella, quien en principio se había mostrado reluctante a dejar a su enorme familia en Nueva Zelanda. Cada mañana papá Charles salía de casa y tomaba el ferri que partía de Milsons Point y atravesaba la bahía para llegar al trabajo; cada tarde Nancy –concretamente Nancy– estaba allí, en la puerta de casa, esperando a que su padre volviera simplemente porque, como ella decía, «él era un cielo conmigo y yo lo adoraba…, nos adorábamos el uno al otro».

Pero una de esas tardes no volvió. Ni tampoco esa noche. Tampoco al día siguiente. Ni tampoco al otro. Ya no volvió. Se había ido de viaje, le había dicho a Nancy su madre. A América, le dijo. Estaba intentando poner en marcha algo relacionado con esa cosa nueva que todos llamaban «películas». Se había ido con la idea de rodar un documental sobre la vida de los maoríes en su Nueva Zelanda natal y no tardaría en volver más de tres meses. Nancy esperó pacientemente. Y esperó aún más. Él seguía sin volver y además tampoco recibía ni una sola carta suya, ni una tarjeta postal, nada. ¿Dónde estaba papá?

Eso es, dónde. Un buen día Nancy se dio cuenta de que la foto de boda de sus padres, que solía estar en el tocador de su madre, ya no estaba allí. Y eso fue todo. Nadie habló nunca de ello, circunstancia que hizo todavía más profunda la confusión en la que se encontraba la más pequeña de la casa y la sensación de que su padre la había abandonado. Nancy nunca conseguiría saber con certeza qué fue de él, pero en aquel momento tuvo claro que daba igual dónde estuviera, que daba igual lo que estuviera haciendo: papá nunca volvería a atravesar el jardín bailando el vals de Mathilda, como solía hacer al llegar a casa. Nunca volvería a sentarse en su regazo. Él nunca volvería a leerle cuentos. Era así, no iba a volver. Quizá su madre sí hubiera recibido alguna carta con alguna información o tal vez supiera exactamente lo sucedido, pero mamá nunca contó a sus hijos claramente que su padre los había abandonado ni les dio ningún indicio de que le importara si le había ido bien.

La señal más clara de que algo había cambiado definitivamente y de que no iban a regresar a Nueva Zelanda, algo en lo que, si bien por poco tiempo, estuvieron pensando, fue que, unos meses después de que Charles Wake desapareciera, la familia tuvo que mudarse a un barrio cercano en Neutral Bay, a una casa mucho menos confortable. La razón –Nancy acabaría sabiéndolo más adelante– era que su querido padre había vendido –o algo parecido– la casa de North Sídney a espaldas de todos. La «nueva» casa, donde Nancy pasaría el resto de su infancia, era la segunda a la izquierda subiendo por la arbolada Holdsworth Street, una calle que corría casi paralela a Ban Boy Road. La parte trasera daba a Spruson Street . Era una vieja casa con fachada de listones de madera situada en un clásico «quarter-acre block»* australiano, a un tiro de piedra de una de esas lenguas de agua con que el mar que baña la bahía de Sídney se adentra en los suburbios de la ciudad. Era la casa típica de la época, con su letrina en un patio trasero que estaba presidido por la cuerda de tender la ropa suspendida de dos postes de madera. Si hablamos de su interior, tenía un gran porche, un laberinto de habitaciones más parecido a una madriguera de conejos, una estrecha cocina y una triste sala de estar.

El padre de Nancy era quien traía el dinero a casa, así que sin él las cosas se hicieron difíciles en lo económico para los Wake, aunque con la ayuda de los hermanos mayores, que ahora ganaban un sueldo, y el alquiler que les pagaba por alojarse en la casa un inquilino procedente de Tasmania la familia conseguía llegar a fin de mes. De acuerdo, nunca se podía repetir tarta de manzana, pero al menos siempre había patatas de sobra; ni hablar de vestidos nuevos para Nancy, pero los que iba heredando hacían su papel; nada de una habitación propia, pero cada uno tenía su cama, mejor o peor, y Nancy pronto ocupó el lugar que dejara vacío su padre en la cama de matrimonio: allí dormiría durante los siguientes diez años de su vida. Este aumento de la cercanía física con su madre no supuso en absoluto que aumentara la cercanía emocional. «Apenas un beso de buenas noches», confiesa Nancy sin ambages, «aunque sí recuerdo que por alguna razón le gustaba leerme libros en la cama, y eso me encantaba».

De los hermanos, el que con mucha diferencia contribuía en mayor manera a la economía de la casa era Stanley, ¡el bueno de Stanley! Esa parte del alma de la joven Nancy que necesitaba una figura lo más parecida a un padre para amarlo y admirarlo había trasladado sin lugar a dudas su cariño a este hombre generoso y cálido. Ella lo amaba como a ningún otro; Stanley siempre sería en el recuerdo de Nancy lo más parecido a un santo sin iglesia.

«Charles», dice Nancy de su hermano mayor, «era un auténtico canalla que seguro acabaría mal; tampoco me llevaba bien con el resto de mis hermanos; sin embargo, Stanley siempre se mostró cariñoso conmigo. Se alistó en la marina…».

Estos años finales de la década de 1910 a 1920 fueron buenos tiempos para quienes prestaban servicio en el ejército, o al menos para quienes lograron sobrevivir a la Gran Guerra, como fue el caso de Stanley. Aunque no puede decirse que hubiera entrado demasiado en acción, la familia estaba muy orgullosa de lo que había hecho, además de constituir uno de los primeros recuerdos que permanecerían para siempre en la memoria de Nancy: tenía seis años y llevaba puesto el mejor de los vestidos que había heredado; aunque apenas acababa de amanecer, ya había mucha gente reunida en la Martin Place de Sídney, todos con la cabeza inclinada, una enorme cantidad de soldados sujetando con firmeza las bayonetas con la culata de sus relucientes rifles en el suelo junto a sus brillantes botas, y ante ellos un ministro de la iglesia pronunciando un largo sermón en el que hablaba de algo referente a… Gallipoli …; de algo referente a todos esos hombres que habían entregado sus vidas para que nosotros vivamos en libertad …, de algo referente a que nunca los olvidaremos. Y ahora recemos, hermanos…

Hubo más rezos y plegarias, y se cantaron himnos, y de vez en cuando alguien situado frente a los soldados comenzaba a dar gritos, y entonces todos aquellos hombres de uniforme comenzaban a hacer piruetas con sus rifles al unísono antes de clavarlos en el suelo con un ruido sordo; luego, aquel hombre volvía a gritar y ellos repetían sus movimientos…, ¡nunca había visto nada tan emocionante!

Y la tristeza. Y es que, a pesar de todo aquel emocionante espectáculo de colores y gestos solemnes, ella ya sabía lo suficiente como para darse cuenta de que algo terrible acababa de suceder muy poco antes, no sabía bien qué acontecimiento en la guerra había causado la muerte de unos diez mil soldados australianos y neozelandeses en algún lugar llamado «Glipy» o algo por el estilo. Se sentía tan australiana como neozelandesa, así que aquello cobró doble importancia. Aquellos hombres habían sacrificado sus vidas en nombre de otras naciones, así que todos los que aún quedaban vivos debían estarles agradecidos por ello. La familia de Nancy sin duda lo estaba.

Tras asistir a la primera celebración del Anzac Day en la Martin Place, la familia no faltaría a ninguna a partir de entonces, siempre expresando su gratitud a aquellos hombres que habían sacrificado sus vidas con tanto valor y, en particular, dando gracias porque su querido hermano Stan se salvara de la tragedia. Con el paso de los años, mientras Nancy crecía y crecía junto a esa multitud que tantas veces rompía a llorar, entendería cada vez mejor qué había sucedido en Gallipoli; entendería el porqué de depositar todas esas coronas de flores, y se sentiría tremendamente impresionada por aquel acto de valentía, amor y sacrificio por su país.

No hubo nunca jamás nada que hiciera cuestionarse a Nancy, ni a sus amigas, ni al mundo de adultos que la rodeaba por qué tantos jóvenes de Australia y Nueva Zelanda no habían tenido más remedio que morir en tierra extraña para defender los intereses de la lejana Gran Bretaña. Esa era la manera de ver las cosas de por entonces*. De hecho, durante la celebración de aquel primer Anzac Day al que Nancy asistió, el gobernador de Nueva Zelanda había leído un mensaje del rey, que fue recibido con alborozo (¡el mismísimo rey!, ¡el rey nos ha escrito una carta!).

«Ruego que transmita a mi pueblo de Australia», entonó con gravedad el gobernador en medio de la neblina matinal, «que hoy me uno a ellos en el homenaje a la memoria de sus héroes que cayeron en Gallipoli. Han dado su vida por una causa suprema siempre en afectuosa camaradería con el resto de mis marineros y soldados que lucharon y murieron con ellos. Su valor y fuerza han dado lustre al escudo de la Gran Bretaña. Dios quiera que todos los que ahora lloran su pérdida encuentren consuelo en la convicción de que no murieron en vano, pues su sacrificio ha conseguido que todos nuestros pueblos se sientan más unidos que nunca, confiriendo de ese modo más fuerza y gloria a nuestro Imperio»1.

Antes de esa Gran Guerra en la que tantos hombres habían muerto, el que pronto se convertiría en primer ministro de Australia, Andrew Fisher, había declarado que Australia estaría del lado de los ingleses «hasta el último hombre y el último chelín», algo que levantó el amplio aplauso de sus compatriotas. Gran Bretaña era la madre patria, Australia y Nueva Zelanda eran unos orgullosos y fornidos hijos dispuestos a aportar su granito de arena para defenderla.

«Eso», dice Nancy, «era simplemente así. Yo había crecido en una familia donde, aunque viniéramos de Nueva Zelanda y viviéramos en Australia, éramos de Gran Bretaña, leales a quienquiera que ocupara entonces su trono. Eso era algo que nunca ponías en duda».

En Holdworth Street la vida seguía. Nancy nunca tuvo la impresión de oír hablar a sus hermanos de la ausencia de su padre, ya fuera en un sentido o en otro, simplemente seguían con sus vidas. Mientras tanto, su madre nunca se recuperaría de la humillación sufrida por el abandono de su marido. Quizá en algún momento llegara a sufrir alguna crisis nerviosa por la terrible tensión que sentía, pero al menos parecía sacar fuerzas entregándose con gran pasión a la lectura de la Biblia. Siempre sería así. Cuando Nancy se levantaba por la mañana su madre ya estaba sentada en un rincón leyendo y recitando pasajes. A mediodía era igual. Por la tarde seguía y seguía y no dejaba de hacerlo al llegar la noche. Incluso cuando Ella Wake no leía su Biblia, se dedicaba a recitar fragmentos de memoria yendo de aquí a allá. «Moisés, ven conmigo», le repetía siempre con su dedo en señal de amenaza para darle a entender lo que el Altísimo tenía preparado a quienes no seguían su camino. La pequeña de la casa estaba convencida de que su madre decía estas cosas refiriéndose claramente a ella, a Nancy.

Quizá fuera solo una percepción equivocada, cosas de niños, pero Nancy siempre tuvo la impresión de que así como su padre siempre había tenido un lugar especial en el corazón reservado para ella, su madre no le reservaba sitio alguno y que el castigo eterno de Dios caería sobre ella y acabaría en las llamas del infierno.

«Mi madre solía decirme», recuerda Nancy, «que Dios me castigaría si no le rezaba cada noche y le temía, pero la realidad es que yo no era capaz de hacerlo, de sentirlo. Mi madre nunca fue cruel conmigo en ningún sentido ni jamás me pegó ni nada por el estilo, pero jamás me dio cariño, ninguna clase de afecto. Estoy convencida de que odiaba incluso el mero hecho de verme, y sospecho también que para ella yo no era nada más que una hija no deseada, como si mi padre hubiera llegado a casa una buena noche y la hubiera forzado, por mucho que mi madre le suplicara que no quería más hijos. Tenía por costumbre decirme que mis cejas eran demasiado gruesas y que además estaban muy juntas; que yo era fea y que quizá todo eso era signo de que Dios quería castigarme, pero que no había duda de que había aún más castigo divino esperándome. Yo sí puedo decir que viví literalmente en el temor de Dios y en lo que Dios pudiera hacerme». Para aquella niña fantasiosa, cada vez que se iba la luz, cada trueno, no eran sino heraldos de lo que el Señor tenía guardado para ella. No para su hermana Ruby. No para Hazel. No para ninguno de los chicos. Solo para ella. Dios era un ser enorme, como una máquina de tren que venía directa a aplastarla.

En un esfuerzo por evitar esa terrible colisión entre la voluntad de Dios y su manifiesta mala conducta y falta de otros méritos, Nancy se propuso entregarse duramente a ayudar en casa.

«Ya desde muy pequeña», nos cuenta, «me acostumbraría a cocinar, lavar la ropa antes de ir al colegio y recogerla y tenderla al volver, limpiar la cocina, el porche y hacer las camas. Hacía todo eso porque mi madre no hacía nada y me decía que Dios se ocuparía de mí si yo no me encargaba».

Fantasías de la infancia o no, el caso es que durante esos primeros años en Neutral Bay Nancy solo tuvo tres amigos de verdad: su galah (cacatúa típicamente australiana), el perro y el gato.

«Eran mis amigos y siempre estaba de charla con ellos», recuerda. «Lo cierto es que no podía jugar con mis hermanos, pues había una enorme diferencia de edad entre nosotros, y además la mayor parte de ellos comenzaron a marcharse de casa cuando yo tenía solo seis años. Aquellos animales eran lo único que me quedaba.»

Era evidente que no todo el mundo vivía así, en medio de la frialdad y la dureza. Ella veía perfectamente cómo otras personas eran tratadas con cariño. Ese era el caso de la encantadora señora King, quien vivía en la misma calle en una casa toda rodeada de jacarandas. La señora King parecía engordar cada vez más; ella pertenecía ahora a eso que en el mundo anglosajón se conoce como «el club del pudin», iba a tener un bebé, y siempre había mucho jaleo a su alrededor, un montón de gente que no dejaba ni un momento de preocuparse por ella, de preguntarle si necesitaba algo o si podían hacer algo para ayudarla. La verdad es que todo eso le parecía muy bonito.

«¿Cómo se encuentra esta mañana, señora King? Ahora tiene que cuidarse…»

«¿Sigue todo bien, señora King?, ¿puedo llevarle las bolsas de la compra?»

«¡Eh, señora King! ¿por qué no se mete dentro de casa, se toma una buena taza de té y se tumba a reposar?»

Cierto. Todo eso parecía muy bonito y…

Y aquella mañana la joven Nancy se tapó con la fina manta de lana hasta las mejillas diciendo que no iría al colegio. Que no y que no. Que no. Le dijo a su madre que estaba muy enferma, que se sentía muy mal y que no se levantaría de la cama hasta que no viniera el médico. El médico vino, el doctor Studdie. Se presentó en su pequeño coche tirado por un caballo, amarró el animal al árbol que había frente a la casa y lo acompañaron hasta que pudo sentarse en la cama junto a la niña.

«Vamos a ver, Nancy», dijo el doctor mientras abría su maletín y sacaba su estetoscopio, «¿cuál es el problema?».

«¿Me promete no decírselo a mamá?»

«Bueno, eso depende; pero tienes mi palabra de que puedes confiar en mí.»

«Voy a tener un niño», aseguró con voz baja y solemne. Inmediatamente apartó de un tirón la sábana que le cubría dejando al descubierto un enorme bulto en su barriga, bajo el pijama. El doctor reflexionó por un instante, la miró fijamente y a continuación le preguntó:

«¿Qué te hace pensar que vas a tener un niño, Nancy?»

No hubo respuesta.

«¿Qué te hace pensar que vas a tener un niño, Nancy?»

Seguía sin haber respuesta. Con mucha delicadeza el médico procedió al examen de aquel barrigón, y muy pronto llegó a un diagnóstico en firme, consecuencia de sus largos años de estudio y sabia práctica de la medicina: Nancy no iba a tener un niño, sino que se había metido un cojín debajo de la parte superior del pijama. El compasivo doctor, que habría tenido todo el derecho a enfadarse por esta pérdida de tempo, se limitó a sonreír y a preguntarle a Nancy por qué se había inventado toda esa historia.

«Pues que la señora King tiene una buena panza», respondió Nancy con tristeza, «va a tener un bebé y todo el mundo es muy cariñoso con ella, así que yo también quiero uno. Por favor, no se lo diga a mamá».

Aunque parezca mentira, el doctor Studdie no lo hizo, o al menos Nancy nunca tuvo ningún problema con su madre a propósito de aquella chiquillería, lo que hace pensar que cumplió su promesa. Para acabar, el médico aconsejó a Nancy que no hiciera esas cosas y le dijo que estaba seguro de que las cosas acabarían yéndole bien; la animó a levantarse, vestirse y acudir de inmediato al colegio. Lo que el doctor le contó a la señora Wake es algo que no se sabrá nunca, pero Nancy siempre le estaría agradecida, convencida de que no la había traicionado.

«Creo que el doctor Studdie se dio cuenta de que era una pobre niña desgraciada y que todo lo que necesitaba era un poco de cariño.»

No solo el médico parecía haberse dado cuenta. El carnicero solía pasar por Holdworth Street en su carro dos veces por semana, los martes y viernes por la tarde, y estaba encantado con que Nancy se sentara junto a él para completar la ronda por las casas de sus clientes, charlando durante el recorrido, dejándola de vez en cuando coger las riendas y decirle «arre, arre» al viejo y cansado animal que conseguía hacer que las chirriantes ruedas del carro rodaran con lentitud.

«Recorría todo Neutral Bay y a veces tenía que volver a casa andando un largo trecho, pero me hacía feliz el simple hecho de dar una vuelta y hablar con él. Era un tipo viejo y encantador, se llamaba señor Van Den Burg; siempre con su enorme sombrero de paja; hacíamos una buena pareja. Hacía lo mismo con todos los vendedores ambulantes: el hombre del hielo, el lechero, el de los conejos…, todos se preocupaban por mí, eran un cielo conmigo.»

De lo anterior podría deducirse que Nancy creció sin la presencia a su alrededor de otros niños con los que hacer de las suyas. Nada más lejos de la realidad. Solía ir con una pandilla de otros cinco, tres chicos y dos chicas, con los que pasaba mucho tiempo jugando a cosas como la rayuela y las canicas en la acera o en el patio de la casa de alguno de ellos. A menudo se reunían en la casa de los Bale, cercana a la de los Wake, y que tenía la particularidad de estar construida sobre pilotes. Esto era habitual sobre todo durante las vacaciones de verano, cuando en la calle había mucho calor y humedad. Bajo la casa, el frescor que nacía de la tierra y una agradable penumbra les proporcionaba no solo un alivio para el clima, sino también un magnífico lugar a escondidas de sus padres, quienes sin duda más de una vez los andarían buscando para que hicieran sus tareas de casa.

«Si a alguno le entraban ganas de ir al baño, no podía ser, porque nos verían, así que no teníamos otra que hacer pis allí, y entonces uno de nosotros, Adeline Beal, decidió que hiciéramos un concurso de pis, y los chicos ganaron. Yo dije: “Eso no es justo, vosotros tenéis una cosita que nosotras no tenemos; deberíais tener alguna desventaja”. Y no tuvieron más remedio que concedernos una: ellos tendrían que situarse más lejos de la raya que hicimos en la arena, y ya no volvieron a ganar nunca más.»

Todas estas chiquillerías, que tanto le divirtieron durante un tiempo, constituyen en los recuerdos de Nancy una especie de excepciones, raros momentos felices en medio de lo que en general puede decirse que fueron para ella años desgraciados. Fundamentalmente, cuenta, es que no se sentía en absoluto parte de una familia. Tampoco se sentía cómoda con la idea de que tendría que crecer y vivir en la tan retrógrada y conservadora parte sur de la North Shore de Sídney. Lennie Lower describía por aquellas fechas el cercano barrio de Chatswood como un lugar «donde la decencia era la virtud dominante, adornado por ropa blanca almidonada y asfixiado por las hipotecas»2.

Había una especie de perezosa dejadez en el ambiente que, fuera cual fuese la razón, no satisfacía al espíritu innato de Nancy. Su infancia pareció transcurrir en un poderoso y opresivo ambiente gobernado por las apariencias, o al menos así resultó ser para ella. Seguro que otros a su alrededor no lo vivieron del mismo modo, pero ella sí. Se recuerda como un pequeño ser encerrado en un cuartucho en un día de verano, con las ventanas cerradas, ansiosa por salir fuera, al aire fresco, por ver las flores de colores crecer, por poder respirar. Qué coño –a veces Nancy pensaba en términos no muy adecuados para una señorita–, sin duda preferiría estar en medio de una terrible tormenta a estar allí dentro, donde no pasaba nada, donde todo estaba jodidamente muerto.

En resumen, desde muy joven, el impulso de Nancy Wake por marcharse lejos de allí fue muy fuerte. En concreto quería ir a Nueva York, Londres y París, las tres ciudades que le parecían ser las más nombradas cuando se hablaba de «glamour». Cada vez que podía se sumergía en las revistas que sus hermanas a veces dejaban por la casa con la esperanza de encontrar artículos o fotos de esos lugares, y como por arte de magia se veía como si estuviera a punto de llegar a ellas. A esta fértil imaginación contribuía no poco su gran amor por la lectura, y a dos libros en particular:

«Me encantaban Ana de las Tejas Verdes y su continuación, Ana, la de la Isla. Los amaba, los amaba, los amaba con locura. No me atrevería a decir que esos libros tuvieron tanta influencia en mí como la Biblia la tuvo en mi madre, pero en cierto modo esos libros fueron mi Biblia.»

Fue Lucy Maud Montgomery quien escribiera a comienzos del siglo XX la saga de Ana. En ella se relatan las peripecias de una huérfana pelirroja apasionada y aventurera llamada Anne Shirley que recala en la isla del Príncipe Eduardo, a la que llega para ser adoptada por una pareja de hermanos solteros. La casa se llamaba Tejas Verdes, y desde allí la niña pondría todas sus energías en hacerse un sitio en el mundo. Montgomery habla de ella como «una niña que dice todo lo que piensa, algo que a menudo le trae problemas». Ana era tremendamente sincera, luchadora y alegre, y aunque había nacido en circunstancias muy adversas, entre otras obligada a hacer todas las tareas de la casa, acabó por vivir una infancia maravillosa. Algo peculiar en ese mundo de fantasía era que su familia de adopción, Marilla y Mathew, la necesitaban tanto como ella a ellos, y no eran en absoluto esos típicos adultos distantes y autoritarios, sino que participaban con interés en las inquietudes de la niña: ¡qué gusto!

En Ana, la de la Isla la heroína rechaza abiertamente comportarse del modo en que debe hacerlo una joven de su edad: en vez de tener prisa por casarse y tener hijos, Ana se marcha de la casa de sus padres adoptivos para ir a la universidad. Le sigue un gran romance y un montón de momentos maravillosos. Eso era más o menos lo que Nancy quería hacer, aunque era muy consciente que desde un lugar tan lejano como Australia su billete le costaría mucho más de lo que le había costado a Ana. De ese modo fue cómo Nancy comenzó desde muy pequeña a ahorrar. Rondaba los ocho años cuando comenzó a buscar posibles modos de aumentar su capital.

Un buen día, mientras paseaba por delante de la verdulería del barrio, Creeneys, en Military Road, se dio cuenta de que el tendero estaba vendiendo chocos, iguales a los que su madre cultivaba junto a la verja en el patio de atrás de su propia casa.

«¿Cuánto cuestan los chocos?», preguntó como si tal cosa al verdulero.

«Tres peniques.»

«Mi madre es muy pobre, y nosotros tenemos una planta de chocos, chocos buenos de verdad. ¿Si yo le traigo algunos, me daría usted un penique?»

El buen señor la miró y remiró de arriba a abajo, preguntándose si aquella niña estaba loca, pero finalmente pensó que eso daba igual, siempre que ella se los trajera y que realmente fueran buenos, así que le dijo que de acuerdo. Al día siguiente, el tendero recibió un cubo, y Nancy pudo escuchar el delicioso tintineo de unas monedas en el bolsillo por primera vez en su vida. El negocio funcionó a las mil maravillas durante algunos meses, hasta que un día su madre pasó por la misma tienda y al darse cuenta de la extraordinaria calidad del producto se lo comentó al dueño.

«Sí», le respondió, «es cosa de un cielo de niña, que me dijo que su madre es muy pobre y los cultiva en la patio de su casa; ella me los trae y se saca un dinerillo».

Como no podía ser de otro modo, aquel fue el final del negocio de Nancy con los chocos.

Pero aquello le despertó el gusanillo. Animada por el éxito de su primera aventura empresarial. Nancy probó con otra. Cuando escuchó a escondidas a su madre hablar con su hermana mayor, Gladys, sobre que los huevos que compraban no estaban lo que se dice demasiado frescos, y que quizá merecería la pena pagar algo más por otros de mejor calidad, su cabeza se iluminó de repente. Muy poco después fue a hablar con su madre y le dijo que estaría encantada de encargarse de comprar los huevos a la señora Breckenbridge, quien vivía al otro lado de Spruson Street. Bastaba con que su madre le diera ese dinero de más y ella se encargaría de comprar en la tienda los huevos de calidad superior. Ella Wake estuvo de acuerdo y se lo dio: al fin y al cabo, se trataba solo de una tarea más para su hija y una molestia menos para ella, todo perfecto. Nancy fue a ver a la pollera, de la que por entonces ya se había hecho amiga, y con mucho cuidado escogió los huevos que aún tenían restos de plumas y excrementos de gallina en la cáscara: eran señales claras de que estaban recién puestos. El negocio era bueno: se trataba de los mismos huevos, al mismo precio, solo que ella los escogía según su criterio; su madre vio que los huevos eran efectivamente mejores y dio por bueno que fuesen más caros, solo que no era así: costaban lo mismo y Nancy se quedaba el pago del suplemento.

Para que el negocio funcionara era imprescindible una condición: la señora Wake y la señora Breckenbridge nunca deberían hablar sobre huevos y, sobre todo, nunca deberían hablar de sus precios. Pero Nancy sabía que en eso no habría problemas. Su madre no tenía demasiadas habilidades sociales. Era capaz incluso de cruzar de acera con tal de no tener que saludar a un vecino de quien todos sabían no solo que fumaba, sino también (¡Dios mío!) que frecuentaba cierto tipo de bares. Nancy sabía también que si la Brackenbridge y su madre llegaban a entablar una conversación, no tendría más sentido que un diálogo entre besugos.

«Todo aquello», dice Nancy, «me enseñó una lección: la importancia de la presentación, del valor de la apariencia».

Otro invento de Nancy para sacarse algún dinero le llegó gracias a su hermana Hazel, la de pelo encrespado y carácter más encrespado aún. A menudo, cuando Elle Wake salía a hacer la compra o para ir a cualquier otro sitio, aleccionaba a Hazel con instrucciones muy semejantes a las de una niñera, con la orden estricta de que no perdiera de vista a su hermana pequeña. Pero Hazel siempre tenía otros planes, y entre ellos el de pasar el mayor tiempo posible con su novio, aprovechando que su madre no la veía.

«Así que Hazel me llevaba a pasear con su chico y me daban tres peniques para que desapareciera de su vista y pudieran estar solos para hacerse arrumacos el uno al otro. Ella me largaba donde fuera y yo me iba a la playa en Manly o a cualquier otro sitio, me daba igual. Ellos se dedicaban a hacer manitas a mí me importaba un bledo: ¡eran tres peniques cada vez!»

Y además solía aumentar sus paupérrimos ingresos por otras vías. «Solía sisarle a mi madre», confiesa Nancy sin ningún remordimiento. «Si ella me hubiera dado tres peniques a la semana, no lo habría hecho; pero, por no darme, no me daba ni una galleta.»

Entre unas cosas y otras consiguió hacerse con una considerable suma en su hucha del Commonwealth Bank, la cual mantenía escondida bajo la cama, un saldo que poco a poco se iba acercando a la cifra mágica con la que soñaba, una libra. Ella sabía que con una libra podía abrir una cuenta suya y de verdad en el banco…, ¡con sus intereses y todo! Una vez abierta la cuenta, sería como poner un pie en la pasarela de uno de esos lujosos barcos que atravesaban la bahía de Sídney, uno de esos que te llevaban a Nueva York, Londres y París. En las mañanas de niebla, cuando barría el porche, podía llegar a oír todas aquellas sirenas de los barcos que tocaban para avisarse los unos a los otros de su presencia, o las de los ferris, y podía soñar con el día en que subiría en uno, marchándose de allí para siempre. Por supuesto, llegó a reunir la libra antes de lo pensado, pero nunca se permitió el lujo de comprarse un batido o un helado de Tony el Griego, propietario de la lechería junto al parque de bomberos. Y también estaban las emocionantes atracciones de las ferias ambulantes, en las que tanto le gustaba montar, pero no, día a día, la vieja alcancía pesaba cada vez más. Y entonces llegó el desastre.

Un domingo toda la familia, excepto el hermano mayor, Charles, se fue de excursión en un humeante tren de vapor a la alegre ciudad costera de Woy Woy. La verdad es que Nancy no estaba acostumbrada a este tipo de cosas, y recuerda la loca alegría con la que iba dejando atrás los árboles y el mar con el sol brillando en lo alto. Pero cuando por la tarde regresó a casa se llevó una desagradable sorpresa.

«Mi hucha estaba vacía», recuerda, «¡estaba allí, tirada en el suelo!». Estaba claro que su hermano Charles se había hecho con el dinero y seguro que ya se lo habría gastado con sus amigotes en el pub. Nancy recuerda vagamente que lloró, como quien siente que su corazón se ha roto, y sí recuerda con más claridad a ese cielo de hermano que era Stanley Herbert Kitchener Wake, el segundo en edad, peleándose despiadadamente con Charles en el patio, ya fuera con el ánimo de darle una lección o de obligarlo a devolver lo robado, no sabía decirlo con exactitud.

«Pero lo que sí recuerdo es la alegría que me dio ver que Stan daba la cara por mí, y lo que sentía no ser lo suficientemente fuerte para ayudarle yo misma con mis puñetazos, y es que me enfadé mucho, muchísimo.» Quizá fuera esa frustración, ese sentimiento de impotencia ante la injusticia, lo que volvería a sentir en un momento posterior de su vida, pero hubo otro episodio que también tendría su eco años más tarde. Sucedió cuando cursaba su cuarto año en la Neutral Bay Intermediate, la escuela primaria, situada sobre la colina en la esquina de Ben Boyd Road y Yeo Street.

Jenny, una de sus mejores amigas, le enseñó una canción que le hacía literalmente partirse de risa cada vez que intentaba repetirla: «Isn’t it funny to see a little bunny/ waiting for her Mummy to come and wipe her bummy?» («¿No es divertido ver a un conejito/ esperando a que su mamá le limpie el culito?») Nancy la escribió para así aprendérsela de memoria y guardó el papel en el bolsillo del babi. Su madre lo encontró esa noche. Cuando Ella Wake descubrió tan procaces versos le dijo a la por entonces niña de diez años que ahora estaba más convencida que nunca de que iría directamente al infierno. Pero hizo algo más: a la mañana siguiente cogió a Nancy de la oreja y la llevó a su profesora, exigiéndole que la castigara duramente. La maestra se dispuso a hacer lo que la madre le había pedido, y fue tal la cara de ira de ambas que Nancy, presa del terror, se derrumbó.

«Delaté a esa buena amiga que me había enseñado la canción e intenté por todos los medios que le echaran a ella las culpas.»

El resultado fue que ambas sufrieron un severo castigo. Aquello abrió una gran brecha en la amistad de las niñas, pues la otra se sintió completamente traicionada, y además hizo que Nancy, muy afectada por lo sucedido, se hiciera a sí misma un firme juramento: «Juro que, me cueste lo que me cueste, lo que me cueste, nunca traicionaré a nadie otra vez».

Y lo dijo muy en serio. Aquella mirada en los ojos de Jenny, esa amistad traicionada, tendría consecuencias para siempre en la vida de Nancy.

Otra de sus amigas de por entonces era Barbara Bowering, quien vivía nada más torcer su calle, en Cranbrook Avenue. Las dos con frecuencia se sentaban juntas en clase y jugaban juntas en el parque. Ochenta años después Barbara todavía recordaba a Nancy perfectamente.

«Era una amiga muy buena y fiel, muy lista en todos los sentidos. Creo que en cierto sentido la gente pensaba que era demasiado lista, pero si yo era siempre la primera de la clase era porque Nancy me chivaba las respuestas. Lo que más recuerdo de ella es que era muy protectora. Yo era probablemente más bajita que los demás, pero Nancy siempre estaba ahí. Odiaba las burlas y que alguien se metiera con otro, y no le tenía miedo ni a los chicos ni tampoco a los profesores.»

«Teníamos una profesora llamada Fanny Menlove, y recuerdo una vez en que tuvo que salir de clase, y entonces Nancy salió a la pizarra y escribió su nombre al revés, “Menlove” Fanny (Fanny la Buscona), y todos nos reímos con la broma. Se ganó una buena con eso, pero parecía no importarle. No tenía miedo.»

Estas cosas eran motivo de orgullo para Nancy, porque aunque lo que más le había impactado del episodio de la traición a Jenny era que no había tenido el coraje moral para mantener su lealtad –aunque a esa edad no supiera describir con tales palabras ese sentimiento–, estaba claro que si algo caracterizaba a la más pequeña de los Wake era su coraje físico. Nancy siempre sostuvo que ella era tan valiente como los chicos, y además estaba encantada de demostrar que así era. En cierta ocasión, cuando tenía siete años, Stanley había vuelto de permiso de la marina y la retó en broma a subir al tejado: jamás pensó que en efecto lo haría.

En esta ocasión la visita del doctor Studdie sí que mereció la pena, pues aquella bravuconada le había supuesto muchas heridas que curar. Había rozaduras, moratones, demasiados para una niña tan pequeña, pero por suerte ninguna pierna rota. Por qué lo había hecho, le preguntó a Nancy.

«Porque él me desafió», responde ahora Nancy sin más, «y yo siempre aceptaba los desafíos. Nunca pensaba en las posibles consecuencias que podía traer hacerlo; si lo hacía, podía darme miedo, desanimarme, así que no lo pensaba, lo hacía y punto».

De la Neutral Bay Intermediate pasó a secundaria, en la North Sydney Girls Domestic Science School, también en la colina situada sobre el lugar donde vivía. De hecho, casi todo lo que le aconteció en sus primeros años tenía lugar «arriba, en la colina», ya que su hogar en Holdsworth Street estaba situado en el fondo de un pequeño valle natural. Bueno, al menos puede decirse que esta circunstancia hizo que desarrollara una gran fortaleza en sus piernas. Solo una o dos de las demás chicas tenían la suerte de que las subieran en coche, pero los Wake no conocían a nadie que tuviera uno y se conformaban con soñar tenerlo algún día.

Alguien tan llena de vida como la joven Nancy y una institución de tan rigurosa disciplina no tenían por qué estar necesariamente hechos el uno para el otro. Y es que este colegio no pretendía solo convertir a casi-niños en adultos bien formados, como cualquiera podría pretender, ni solo en jóvenes señoritas, como sucedía con otras chicas. Este centro estaba orientado específicamente a crear esposas y madres entrenadas para una estricta sumisión a sus hombres, unos hombres a los que verían sin duda prosperar. Junto con las típicas asignaturas como matemáticas, inglés o ciencias, había también una amplia gama de materias especiales que incluían cocina, decoración de la casa y costura. Suele decirse en inglés que algo no es la «taza de té» de alguien, para decir que algo no va con su modo de ser. Pues bien, ese colegio no era la taza de té de Nancy, té que, por cierto, chicas, deben preparar necesariamente filtrando el agua caliente en una tetera anteriormente precalentada y servir junto a una jarrita de leche y el azúcar, y todo esto sin dejar de dar vueltas alrededor de la mesa por si alguien quiere un poco más –recuérdenlo, señoritas, esto es sumamente importante.

Nancy tuvo siempre muy claro que ella no acabaría siendo nunca una de esas esposas ricachonas que tienen como el objetivo más importante de sus vidas recordar cosas como estas, pero cuáles fueran o dejaran de ser sus preferencias era algo irrelevante. Como sucedía con tantas otras cosas, no tenía otra elección. Hasta que acabara el colegio no haría otra cosa que aguantar. Mientras tanto, al menos podía encontrar satisfacción en cosas como el inglés y la geografía, ámbito en los que ella podía alimentar su pasión tanto de leer como de soñar con viajar a otros lugares del mundo, unos lugares que acabaría visitando. Estaba convencida de que era cuestión de tiempo.

El tiempo había pasado. Seguía con esos pensamientos y fantasías que la mantenían siempre muy lejos de aquel lugar, pero Nancy ya no era una chica que pasara desapercibida: aquella colegiala flacucha siempre con calcetas negras propias de una marimacho, una figura familiar para todos los vecinos de Neutral Bay –esa misma chica a la que su madre había advertido seriamente que era tan fea porque Dios la había castigado (vaya usted a saber por qué pecados)–, tenía ahora quince años y había florecido hasta convertirse en una chica extremadamente hermosa. Ese rostro ovalado perfectamente dibujado que su largo pelo castaño contribuía a resaltar y una preciosa silueta de líneas curvas sin duda no pasaban desapercibidos a los chicos más espabilados en cosas de mujeres. Y ella era plenamente consciente de su atractivo…

«Por supuesto, yo me daba cuenta de que andaban tras de mí y de que intentaban atraerme con sus piropos, pero yo era muy inocente y, sobre todo, la verdad es que esas cosas no me interesaban.»

Al margen de todo esto, ante la firme insistencia de su madre, quien desde siempre la había llevado a la iglesia cada sábado, a los catorce años pasó a ser profesora en la escuela dominical de St. Augustine, en Neutral Bay, una condición poco apropiada para salir por ahí con los chicos que la rondaban, como sí hacían sus hermanas.

Lo cierto es que no fue lo que se dice una perfecta profesora de escuela dominical, pero al menos comprobó que le encantaba cantar himnos con los niños: Jesus Loves Me This I Know (Jesús me ama, lo sé bien) u Onward Christian Soldiers (Adelante, soldados de Cristo). Tampoco era especialmente buena explicando las parábolas o contando las historias de la Biblia, que es para lo que estaba ahí. Prefería contarles a los niños anécdotas de las películas que veía la noche anterior en el cine, el Cremorne Orpheum. Pero de un modo u otro, ni ella ni el reverendo Mr. Pearce podían evitar darse cuenta de hasta qué punto sus clases se hacían cada vez más populares, así que aquel santo varón estaba contento y ella también.

«La película que más me impresionaba entonces era The Sheik Steps Out, con Ramón Novarro, y me encantaba una canción que se llamaba por el estilo, The Sheik. No paraba de cantármela a mí misma y también con los niños de la escuela: “Soy el jeque de Arabia/ tu amor me pertenece./ De noche cuando estés dormida/ en tu tienda yo entraré en silencio./ Las estrellas que brillan en el cielo/ iluminarán nuestro camino al amor./ Dominarás el mundo conmigo,/ pues soy el jeque de Arabia”.»

Esa dedicación de su hija a la escuela dominical agradaba enormemente a su madre, aunque la verdad es que era lo único que le gustaba de todo lo que hacía, pues Nancy parecía enfadar a su madre en todo lo demás. Para evitar las constantes riñas durante el fin de semana, la joven procuraba reservar para sí misma todo su espíritu independiente y salía de casa todo lo que podía buscando entretenimiento por la ciudad. Cualquier cosa, cualquiera que la sacara de una casa que su madre quería mantener a toda costa con las ventanas cerradas, las persianas echadas y las cortinas corridas, una casa que a menudo resultaba tan sofocante que parecía carecer incluso de aire. No importa cuántas veces y la energía con la que Nancy la limpiaba y limpiaba. Siempre daba la impresión de rezumar ese olor a col podrida, a ropa sucia, a una atmósfera que durante años y años no había visto entrar la luz del sol.

A menudo caminaba el par de millas que la llevaban a los espectaculares baños de North Sydney, situados justo en la bahía, para hacer allí unos largos. En otras ocasiones cogía el ferri desde el embarcadero de Neutral Bay para llegar a Rose Bay y desde allí dirigirse a Bondi Beach, donde podía practicar el body-surfing. Algunas veces iba con amigas, otras veces sola, le daba igual. Lo que ella quería era gozar con la excitación que le producía nadar acompañando a una ola y luego oír ese maravilloso ruido, una explosión (¡splasssssssh!), como si la ola estallara bajo su pecho y entonces dejarse arrastrar hasta la orilla.

Cuando se sentía en su casa como en una cárcel, era señal de que había llegado el momento de hacer una excursión al zoo de Taronga Park, en el cercano barrio de Mosman, donde siempre acababa contemplando la poderosa elegancia de los tigres, o bajaba hasta la maravillosa Balmoral Beach, donde podía dar vueltas por su paseo marítimo, o sentarse a la sombra de los gigantescos ficus de Moreton Bay y ver a toda esa gente que hacía lo mismo. La suya no fue bajo ningún concepto una infancia feliz. El temprano abandono de su padre y la consiguiente frialdad en el trato con su madre fueron un gran obstáculo, pero lo podía sobrellevar, y fue capaz de sobrevivir a tanta amargura alimentando constantemente su esperanza en que las cosas irían algún día mejor. Como sucediera a Ana, la que vivía en Tejas Verdes, Nancy pronto se dio cuenta de que había otro mundo más allá del que tenía a su alcance, un mundo maravilloso que estaba esperando ahí, a que ella lo descubriera.

Notas al pie

* Parcela de tierra de esas dimensiones, un cuarto de acre, que sirve como jardín y huerto de una casa. Tradicionalmente se consideraba como el sueño al que aspiraba cualquier ciudadano medio de Australia o Nueva Zelanda. (N. del T.)

* Quizá pueda entenderse mejor este comentario ligeramente desdeñoso si se tiene en cuenta que el autor, Peter FitzSimons, es actualmente el presidente del Australian Republic Movement, que promueve la conversión del país en república y, por tanto, la desaparición de la figura de los reyes de Gran Bretaña como su jefe de estado. (N. del T.)

1Sydney Morning Herald, 25 de abril de 1918.

2 Citado en Time Magazine (Australian edition), July 31, 2000, p. 47.