Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RUTH

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

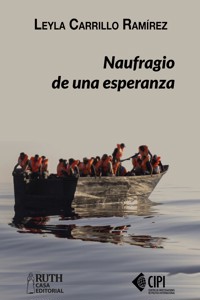

La investigación Naufragio de una esperanza aborda aspectos históricos, sociales, económicos y políticos sobre la actual problemática migratoria en Europa y América, con la intención de profundizar respecto a las causas que originan el creciente éxodo y sus principales efectos. La obra esclarece que el sueño de los migrantes se perpetúa desde tiempos remotos y se complejiza en la contemporaneidad. En la introducción, sus tres capítulos y el resumen final "Naufragio" expone situaciones en países seleccionados de ambos continentes, a partir de las motivaciones y de las medidas adoptadas, interrelacionadas desde dos ángulos controversiales: los intereses de los países receptores y las aspiraciones de las personas provenientes de los países emisores.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 226

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Edición y corrección: María de los Ángeles Navarro González

Diseño de cubierta: Jadier Iván Martínez Rodríguez

Emplane y conversión a ebook: Madeline Martí del Sol

Coordinadora editorial: Saray Alvarez Hidalgo

© Leyla Carrillo Ramírez

© Sobre la presente edición:

RuthCasa Editorial, 2025

Centro de Investigaciones de Política Internacional, 2025

ISBN 9789962740902

Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin la autorización de RUTH Casa Editorial y del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Todos los derechos de autor reservados en todos los idiomas. Derechos reservados conforme a la ley.

RUTH Casa Editorial

www.ruthtienda.com

www.ruthcasaeditorial.com

Centro de Investigaciones de Política Internacional

Avenida 3.a, n.o 1805, entre 18 y 20, Miramar, Playa, La Habana, Cuba

Código Postal 11300

www.cipi.cu

Sinopsis

La investigación Naufragio de una esperanza aborda aspectos históricos, sociales, económicos y políticos sobre la actual problemática migratoria en Europa y América, con la intención de profundizar respecto a las causas que originan el creciente éxodo y sus principales efectos. La obra esclarece que el sueño de los migrantes se perpetúa desde tiempos remotos y se complejiza en la contemporaneidad. En la introducción, sus tres capítulos y el resumen final, se exponen situaciones en países seleccionados de ambos continentes, a partir de las motivaciones y de las medidas adoptadas, interrelacionadas desde dos ángulos controversiales: los intereses de los países receptores y las aspiraciones de las personas provenientes de los países emisores.

Datos de la autora

Leyla Carrillo Ramírez (La Habana, 1942). Jurista, politóloga e investigadora sobre política internacional y derecho. Ejerció misiones diplomáticas entre 1967 y 1997. Analista en el Centro de Estudios Europeos, investigadora sobre el continente y temáticas de la agenda global en el Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI) y redactora del programa Acontecer Mundial de la emisora Radio Habana Cuba. Su obra aparece publicada en medios especializados, de prensa y alternativos en Cuba, México, Argentina, Ecuador, España, Francia, Italia, Santa Sede, Reino Unido, Bélgica y Turquía. Autora de los libros: La Unión Europea y los Derechos Humanos; Metamorfosis de la Intervención (Ciencias Sociales, 2017) (traducido y publicado también en inglés por Verdict, Estados Unidos, 2020); Seguridad y terrorismo en el siglo XXI y La Geopolítica de Francia en África (2023). Coautora de los libros colectivos: Los problemas de seguridad del mundo (CODEN-Verde Olivo, 2022); La operaciónmilitar especial en Ucrania: sus impactos (CIPI-RUTH, 2023) y Resonancias de la militarización sobre la seguridad humana (UNAM-proyecto PAPIIT, Unesco, México, 2024).

PRÓLOGO

En los anales de las tragedias humanas, pocos temas evocan tanta desesperanza y valentía como el fenómeno de la migración. Desde los propios orígenes de la humanidad ha existido el instinto natural de la movilidad; sin embargo, en la contemporaneidad, la migración internacional se ha transformado en un proceso complejo, con múltiples causas y consecuencias que atraviesan transversalmente nuestras realidades a escala global.

En Naufragio de una esperanza la Dra. Leyla Carrillo Ramírez, no solo nos invita a contemplar las historias de quienes atraviesan fronteras en busca de una vida digna, sino que nos sumerge en un océano donde la humanidad naufraga junto con ellos. Con desgarradora lucidez, Carrillo se mueve con maestría entre lo histórico y lo político, entre lo personal y lo emocional. Nos recuerda que los cuerpos en las costas no son números, sino fragmentos de historias truncadas.

La autora no se limita al drama de las aguas, nos lleva también a las fronteras terrestres, donde el polvo y el calor reemplazan al oleaje, pero el desamparo persiste. No obstante, entre tanta devastación, Carrillo teje hilos de resiliencia. A través de sus páginas, descubrimos la inquebrantable voluntad de quienes, aún al borde de la muerte, encuentran razones para seguir adelante.

Este no es un libro que se lee; es un libro que se vive. Es una travesía que nos desafía a mirar más allá de las estadísticas y los titulares, a enfrentarnos con nuestra propia humanidad, y a reflexionar sobre el papel que desempeñamos como individuos y como sociedad frente a una de las crisis más urgentes de nuestro tiempo. Es un texto indispensable para comprender el desafío migratorio de nuestro tiempo. Su mezcla de análisis técnico, contexto histórico y testimonios lo convierten en una obra que no solo informa, sino que exige acción. Constituye una invitación no solo a conocer, sino a sentir; no solo a entender, sino a cambiar. A través de estas páginas se interpela al lector para reconsiderar su posición en un mundo donde, como deja claro la autora, el naufragio de unos pocos debería ser un llamado de emergencia para todos. La obra es, sin duda, una brújula para quienes buscan entender el presente y navegar hacia soluciones más justas y sostenibles.

Desde sus primeras páginas, la autora estructura su análisis a partir de una metáfora poderosa: el naufragio, entendido no solo como el colapso físico de embarcaciones en mares hostiles, sino como el fracaso sistemático de las políticas internacionales para garantizar los derechos fundamentales de los migrantes. Carrillo describe este fenómeno con un lenguaje preciso, apoyándose en ejemplos históricos contundentes, como las tragedias en el Mediterráneo que han cobrado más de 25 000 vidas desde 2014, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. No se limita a narrar episodios de pérdida; más bien, los esgrime como puntos de partida para explorar las dinámicas globales que perpetúan estas crisis.

En un pasaje particularmente revelador, la autora analiza la relación entre los flujos migratorios y los conflictos armados. La obra también dedica una atención especial a los corredores migratorios en América Latina y el Caribe, tema que es abordado con notable profundidad. En el capítulo dedicado a las caravanas de migrantes centroamericanos, Carrillo describe el deterioro de las condiciones económicas y sociales en países de la región como detonantes de estos desplazamientos masivos hacia Estados Unidos.

El libro, asimismo, analiza las limitaciones de los sistemas legales internacionales, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, cuya definición de refugiado, señala Carrillo, resulta insuficiente para abarcar las nuevas realidades de los desplazamientos provocados por el cambio climático, un fenómeno que la autora describe como un problema incontenible. En este apartado, se exploran casos como el de las Islas del Pacífico, donde la subida del nivel del mar ha obligado a comunidades enteras a abandonar sus territorios ancestrales, poniendo en jaque las categorías tradicionales.

El rigor técnico y documental de la obra no sacrifica su claridad ni su capacidad para involucrar al lector. Carrillo incluye estadísticas y gráficos que facilitan la comprensión de los patrones migratorios, pero siempre regresando al eje central de su argumento: la necesidad de replantear el sistema global de gobernanza migratoria. Plantea, que cualquier solución pasa por un enfoque integral que combine medidas de emergencia humanitaria con políticas a largo plazo, y ataquen las raíces estructurales de la migración internacional.

Naufragio de una esperanza no solo alude al hundimiento físico de embarcaciones, sino al fracaso de sistemas políticos, económicos y sociales que abandonan a millones a su suerte. Pero, paradójicamente, también nos recuerda que del naufragio puede surgir una nueva navegación.

Agradezco a la Dra. Leyla Carrillo por permitirme hacer el prólogo de esta obra reveladora y al profesor Elio Perera por brindarme la oportunidad de llegar a ella.

Dr. C. Dacheri Ernesto López Valdivia

Introducción

La historia está plagada de episodios donde los seres humanos perecen fortuitamente, pero también habiendo previsto un desenlace indeseado. Un naufragio puede haber acontecido en cualquier océano o costa de nuestro convulso planeta, sacudido por los intereses hegemónicos de los polos de poder, de las transnacionales, de los consorcios, los potentados, los financistas y los traficantes o tratantes de armas, de seres humanos, de órganos y también de sueños.

Naufragar es un vocablo preciso del idioma, que significa hundirse o zozobrar, pero que parabólicamente consiste en fracasar o fallar en un intento. Historiadores y narradores insisten sobre el naufragio de la Atlántida y especulan míticamente sobre su reaparición en una región u otra del orbe.

Los naufragios del Nautilus, con barcos así denominados repetidamente en diversos confines, simboliza para los marinos un escenario tenebroso donde fracasan sus sueños. Más realista en el tiempo el escritor uruguayo, Mario Benedetti, relató “historias de final oscuro” que finalizaron con sueños de conquista o frustraron magnas empresas.

Los latinoamericanos han conocido épicos naufragios en las cercanías del cabo de Hornos (donde se relatan más de 800 naves hundidas), pero la extensa costa africana no se rezaga, primordialmente en su colindancia con el mar Mediterráneo, donde ahora perecen cientos de migrantes trasladados en pateras.

Desde el famoso naufragio del Titanic a la fecha, historiadores, literatos y cineastas han saturado a las sucesivas generaciones con sus narraciones y filmes bajo un espectro inacabable de situaciones espeluznantes, desesperación y romances truncos, narrados por los escasos sobrevivientes o imaginados por los reproductores de una realidad, permeada a ratos por la ficción.

De todas las descripciones, la más próxima a la psicología de quien zozobra parece ser el Relato de un náufrago, narrado por el emblemático colombiano premio Nobel, Gabriel García Márquez, quien describió las angustias, la lucha denodada y la renuncia ante la catástrofe, con peculiar exactitud sobre las incertidumbres sufridas por un náufrago.

No es casual el símil que planteamos entre el naufragio y la problemática migratoria, multiplicada durante el siglo xxi, una de las más complejas en el orden nacional, regional, étnico, religioso, económico, cultural y político, sin una solución homogénea, inmediata, ni visible al corto plazo.

El migrante depende, en gran medida, de la voluntad política para ser acogido en los países receptores, sin descartar factores como los avatares climáticos y geológicos, el comportamiento de las hostilidades o el belicismo, la represión fronteriza y las probabilidades de alcanzar sus esperanzas, que pugnan con la intención de modificar sus expectativas personales económico-sociales, en la medida que puedan insertarse en una cotidianidad diferente a la de su comunidad originaria.

La esperanza de un cambio constituye la brújula más perceptible para el migrante, quien, después de las dudas, atribuye el éxito a su permanencia o acogida en el país de sus sueños, si antes no naufraga en el mar o fallece en la búsqueda de la tierra “prometida”.

Los organismos, instituciones y organizaciones internacionales emiten resoluciones y tratados para ampararlos. Los gobiernos de los países más asediados legislan, innovan o reprimen. El papa Francisco sermonea sobre la necesidad de construir puentes y no muros ni vallas, mientras que el secretario general de las Naciones Unidas aboga por mayor eficacia y humanitarismo hacia los viajeros, cada vez más rechazados.

El interés, la necesidad y los propósitos migratorios reflejan una problemática irresoluble en los siglos xx y xxi, factores aislados o interrelacionados, originarios del éxodo sostenido, reproducido y multiplicado, según el continente o región de proveniencia.

La creciente complejidad del mundo donde vivimos dificulta un pronóstico preciso sobre las variables resolutivas de la migración en el mundo, pero intentaremos un acercamiento para conocer mejor dos áreas geográficas, que en realidad se imbrican con otras dos: América Latina y Europa, vinculadas a Estados Unidos y África, respectivamente. ¿Cómo se resolverá este acuciante problema? Solo resumimos los acontecimientos. El lector tiene la palabra y podría aportar sugerencias a considerar, aunque prosigan la incertidumbre, la discriminación, la xenofobia, el maltrato, el rechazo o todos a una vez.

Capítulo1. Génesis, transformación e impacto migratorios

Para afrontar cualquier problemática es aconsejable partir de sus raíces, de la historia, la cultura, las condiciones materiales para la sobrevivencia, del comportamiento y la degradación climática o geológica, de la existencia de epidemias o pandemias, del respeto a la dignidad humana, la inexistencia de políticas públicas, el acceso a la educación, tecnología, cultura, el entorno de seguridad y el desenlace de conflictos internos o internacionales, enmarcados en varios decenios de inequidad religiosa, étnica, racial, económica o nacional. Aun así, la voluntad migratoria responde a una época concreta, cuando el viajero decide explorar nuevos horizontes arriesgando su vida.

Es de actualidad comentar sobre la problemática migratoria, analizada de forma diferenciada, según los intereses de sus actores, conscientes de que migrar es uno de los actos naturales más antiguos de la humanidad. Gracias a la migración el homo sapiens nutrió etnias y civilizaciones que hoy pueblan todas las regiones de nuestro planeta. En tal sentido, ilustran los estudios arqueológicos, antropológicos, históricos, étnicos, sociales, económicos y demográficos, entre otros, que profundizan sobre la génesis, la transformación y el impacto migratorios en el mundo.

Aunque la migración constituye un fenómeno universal e interrelacionado, puede arribarse a un consenso sobre la creciente movilidad y el dinamismo de toda actividad migratoria, en la que sus variables responden al leit motiv de los viajeros, a quienes nos hemos permitido clasificar, si bien en la práctica todos son denominados migrantes:

Las motivaciones para su nomenclatura responden, además, a las causas circunstanciales bajo las que se realiza su traslado:

los migrantes se hallan en proceso de mutación hacia nuevos destinos en busca de mejorar sus condiciones económico-sociales y ambientales de vida;los desplazados son obligados por situaciones coyunturales (conflictos, pandemias, desertificación u otros desastres naturales);los refugiados huyen en busca de amparo y califican como tales debido a su desprotección en el lugar de origen (pudiendo ser políticos, económicos, medioambientales o sanitarios), dependientes de la acogida en los lugares de arribo;los asilados (categoría reconocida en la Convención de Ginebra de 1951 y en el artículo 18 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea), cuya terminología es más visible en América Latina y el Caribe.los apátridas, carentes de ciudadanía y protección estatal debido a situaciones excepcionales.Al pasar los años se omiten u olvidan algunos principios emanados del derecho consuetudinario,1 que convendría recordar: la migración constituye un derecho humano que reconoce al migrante el derecho a viajar, a establecerse en un país diferente, a ser acogido y establecerse, al regreso motu proprio a su lugar de origen, o simplemente, a permanecer en este.

Sucede que los países y regiones practican una política diferenciada respecto a la traslación de los seres humanos, acorde a sus intereses específicos, no siempre compatibles con los de la comunidad internacional y menos aún, con lo que se propugna a escala global como parte de la agenda concertada entre las naciones de buena voluntad, que deben sentirse en condiciones de proteger a los seres humanos en peligro y ejercer la igualdad soberana, propugnada por el Derecho Internacional.

Por tales motivos, la paz, la coexistencia entre los Estados y la preservación de la vida, entran en conflicto con lo que los países más desarrollados consideran esencial: su seguridad. Y cuando la seguridad es para ellos la condición sine qua non, resulta evidente que esta prevalecerá sobre las necesidades de una parte importante del planeta, con dos características diferenciadas:

En los países receptores, que lamentan o rechazan el arribo inesperado o indeseado de desplazados y migrantes.En los países denominados en desarrollo (de facto subdesarrollados o emergentes), donde el acto de migrar se ha convertido en una tragedia para regiones, países y familias.Para Estados Unidos de América, Canadá, los 27 países integrantes de la Unión Europea, Reino Unido, Israel, Japón y Australia, entre otros, la seguridad debe garantizarse a ultranza, bajo cualquier condición y en cualquier escenario. Baste acudir a los documentos en los que basan su política interna y exterior, donde aluden frecuentemente a las amenazas y a los riesgos, incluida la migración.

Por tales razones, convienen algunas explicaciones sobre la historicidad y conceptos de la migración, porque prolifera una tendencia a homologar las causas de la crisis durante el decenio que estudiamos. Las generalizaciones pueden confundir, pero también procuran tergiversar la realidad imperante.2

Migrar es uno de los actos naturales más antiguos de nuestro planeta. Gracias a la migración se diseminó la existencia humana por todos los continentes, a la vez que entrelazó y diversificó civilizaciones, etnias, religiones, costumbres e idiomas o dialectos.

Una aparente confusión en el empleo de la terminología migratoria pudiera esconder sus causas y efectos, porque el migrante intenta mejorar sus condiciones económico-sociales y ambientales; mientras que los desplazados huyen de situaciones adversas o son conminados por situaciones coyunturales (conflictos bélicos, epidemias o pandemias, desertificación, sequías o inundaciones, hambrunas y diversos desastres naturales o sanitarios). Los refugiados arriban al nuevo destino en busca de amparo, tras haber integrado el penoso contingente de los desplazados, o de haber sufrido persecución política, étnica, religiosa, económica, política o militar.

El derecho de asilo protege a los nacionales de otros países y a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiados, según la Convención de Ginebra, a partir de temores fundados sobre una presunta o evidente persecución mediante la violencia física, psíquica o sexual, atendiendo a sus características raciales, étnicas, religiosas, de nacionalidad, grupo social o económico u opinión política.

El status de asilados, reconocido por la Convención de Ginebra de 1951, se originó en la jurisprudencia, entre otras, emanada de la Doctrina Estrada mexicana de 1930, mientras que el artículo 19 de la vigente Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea denomina a los desplazados como refugiados, si estos clasifican bajo este régimen, de difícil verificación debido al incremento y expansión de la conflictividad internacional.

En tanto, los apátridas son los más desfavorecidos entre el conjunto de viajeros en crisis, carentes de una nacionalidad y con inferiores posibilidades de alcanzar un refugio. Sin embargo, la costumbre provoca que todos sean denominados migrantes, pero en la realidad contemporánea cada categoría reviste disímiles orígenes, connotaciones y presuntos o efectivos derechos.

Las corrientes migratorias se incrementaron en el siglo xx y se han desenfrenado en el xxi. En 1965 ascendía a 75 millones de personas y en 1990, a 120. En 1995 los principales países receptores del mundo desarrollado eran: Estados Unidos con 22,8 %, Alemania 8,6 %, Canadá 5,1 %, Francia 4,4 %. En Asia-Pacífico: India con 6 %, Australia 3,8 % y Hong Kong 1,3 %. En los denominados países del Golfo: Arabia Saudita con 3,7 %; Emiratos Árabes Unidos 1,4 % e Israel 1,5 %. En los años ochenta del pasado siglo en Europa, solo Alemania albergaba 5 millones, Francia (más de 4 millones) y Reino Unido 4 millones.3

Lo expresado significa que, a escala global, una de cada 122 personas reviste esa característica y en el hipotético caso de que integraran un solo país, este se convertiría en el Estado número 24 con mayor población mundial. El balance a finales de 2014 arrojaba que 59,5 millones de personas devinieron en desplazadas forzosas, en comparación con 51,2 millones en 2013 y los 37,5 millones en la década precedente. Entre 2013 y 2014 se registró el mayor incremento anual de la historia, que avizoraba la explosión ocurrida en 2015.

Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Alemania expidió cerca de 540 000 nuevos permisos de residencia en 2021 para una población de 83 millones de habitantes, y Canadá, más de 400 000 con 40 permisos de residencia ese año.

A modo de síntesis correspondería citar algunas premisas, que, adoptadas en documentos de otra índole, inciden sobre el tema migratorio y, que como marcos conceptuales, teóricos, jurídicos e internacionales responden o no a su historicidad en el marco de las relaciones internacionales.

Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 propugna “seres humanos liberados del temor y la miseria… toda persona tiene todos los derechos proclamados… y en caso de persecución toda persona tiene derecho a buen asilo y a disfrutar de él en cualquier país”.

La Convención de los Refugiados, en su artículo 31 señala: “los Estados contratantes no impondrán sanciones penales por causa de la entrada o presencia ilegales de los refugiados, que llegando directamente del territorio donde su vida o libertad estuvieran amenazados, hayan entrado o se encuentren en el territorio de los primeros, sin autorización…”.

El Pacto Internacional de Derechos Sociales y Políticos, de 1966 señala en su Preámbulo: “reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales.

En su artículo 1, inciso 2 indica que “todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y …en ningún caso podrá privársele de sus propios medios de subsistencia”.

Y su Artículo 13 explicita:

El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el presente Pacto solo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas.

Al extender el diapasón legislativo internacional, se apreciaría la complejidad del actual tratamiento migratorio por determinados países y grupos regionales, que conjuga su inobservancia y transgresiones de documentos refrendados desde 1945. Por ejemplo: de la Carta de las Naciones Unidas (ONU), los estatutos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, las Convenciones para la protección de los derechos del niño y contra toda discriminación de la mujer, el IV Convenio de Ginebra y su Protocolo II (protegen a las personas civiles y víctimas de los conflictos, a las desplazadas y los refugiados, que deben recibir apoyo internacional) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2016-2030, que urgen empoderar a las personas vulnerables, incluidos los refugiados, desplazados internos y migrantes.

En tal sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vigente desde el 3 de enero de 1976, concertó derechos que, lamentablemente, son incumplidos con mayor frecuencia por los Estados en sentido general, con una manifiesta incidencia sobre el destino de los migrantes.4

La situación durante el siglo xxi, lejos de atenuarse, se complejiza, originada por las sucesivas crisis que aquejan a toda la humanidad (recesión, reducción de reservas de combustibles fósiles, medidas económicas de choque, estancamiento de los precios de las materias primas, inflación, resultados del cambio climático, proliferación de los conflictos, pandemias como covid-19…) y que particularmente afectan a los países pobres, los que más tributan a un desplazamiento incontrolable y a una migración más desesperada por hallar “el dorado”, “el sueño americano” o el “sueño europeo”.

Entre las causas primordiales para el actual impacto migratorio, la más decisiva es la ocurrencia y ampliación de los conflictos, sean de carácter interno o internacional, aunque los últimos han multiplicado la masividad de los desplazamientos en el actual decenio, cuando surgen nuevos conflictos internacionales, que desatan una oleada migratoria inevitable, fundamentalmente en el entorno norafricano, surafricano y mesoriental. Ello se suma a los anteriores desplazados desde Afganistán, Irak, Libia, Siria, Sudán, Palestina, el Congo, Níger o Chad, Centroamérica, México y Haití y otros “oscuros rincones del mundo”, según la doctrina aplicada por el expresidente estadounidense, George W. Bush.

Naciones Unidas incluye el tema migratorio en la agenda de desarrollo posterior a 2015. Después de más de tres años de negociaciones intergubernamentales se rectificó su omisión en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La declaración política del documento final de la Cumbre, titulado “Transformación de nuestro mundo: Agenda para el Desarrollo Sostenible hasta 2030”, reconoce la “contribución positiva de los migrantes al crecimiento inclusivo” y tomó nota de la “realidad multidimensional” de la migración. Otros objetivos relacionados con esta exigen erradicar el trabajo forzoso y la trata de personas; garantizar un entorno de trabajo seguro, incluso para los trabajadores migrantes; reducir el costo de las remesas y limitar el número de personas afectadas por los desastres.

Los Artículos 3, 7, 9 y 10 refrendan el compromiso de:

asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales;un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;asegurar a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;el reconocimiento a la persona del derecho a la seguridad y al seguro social;conceder a la familia (el elemento natural y fundamental de la sociedad), la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo;el matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges;toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.Progresivamente, la crisis migratoria global comienza a ser visualizada en los diversos escenarios internacionales o regionales: por el papa Francisco, el secretario general y la Asamblea General de las Naciones Unidas y sus principales organismos: el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre otros; el Grupo de los 77 y China; el Movimiento de Países no Alineados, la Unión Africana (UA), los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ampliado en 2024), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), la Comunidad del Caribe (Caricom) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), entre otros.

La celebración del 70 aniversario de la fundación de las Naciones Unidas sirvió de marco a pronunciamientos de dignatarios sobre la crisis migratoria imperante: el presidente pro tempore de la Asamblea General, Mogens Lykketoft, recordó que “no es un crimen buscar refugio o asilo… El futuro de millones de mujeres, hombres y niños está en juego y necesitamos garantizar que las respuestas se materialicen, sean específicas y se trabaje hacia una solución duradera”. En su mensaje, el entonces secretario general, Ban Ki-moon criticó que el mundo dilapide millones de dólares en gastos militares, cuando existen 100 millones de personas necesitadas de asistencia humanitaria inmediata. Igualmente exhortó a que los países desarrollados “cumplan el aporte humanitario anual de 100 mil millones de dólares para 2020 y afirmó que la Cumbre Humanitaria de 2016 sería un momento crucial para abordar las crisis en la materia”.

Independientemente de lo acaecido después de 2015, hay mucho que los Estados, los organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas podrían hacer para profundizar su cooperación y comprometerse a mejorar el efecto de las migraciones, tanto para los migrantes, como para sus países de origen y destino. Los anteriores diez compromisos para los Gobiernos plantearon, entre otros: una ayuda de 6 000 millones de euros para los refugiados (TAZ) y modificar el rumbo impuesto durante los decenios anteriores (HB), incumplidos desde entonces.

La última V Cumbre Latinoamericana y Caribeña de 2023 (de la Celac) propugnó una migración ordenada, regular y segura y compartió una visión integral de la migración internacional, basada en un enfoque de derechos humanos que rechaza la criminalización de la migración irregular, así como todas las formas de racismo, xenofobia y discriminación y se comprometió a participar en el Pacto Global de las Migraciones adoptado en 2018. También la Cumbre de la Unión Africana repudió las nuevas barreras y la demonización migratorias impuesta por Estados Unidos y otras potencias neocoloniales recordando, además, la deuda esclavizante.

Durante la celebración de las sucesivas sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas los ejecutivos asistentes han insistido sobre el tema de las migraciones internacionales porque “están en juego el bienestar de los 232 millones de migrantes del mundo, sino también la salud de nuestras sociedades y nuestras economías”. La primera Cumbre de la ONU dedicada al tema se celebró en 2006 y acordó la creación del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, que despertó intensa oposición en algunos, pero demostró con el tiempo su valía para crear confianza entre los Estados y fomentar coincidencias en el tratamiento del tema migratorio.